2025届高考语文专题复习:人称代词的运用与表达效果题型突破课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文专题复习:人称代词的运用与表达效果题型突破课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 980.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 08:57:55 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

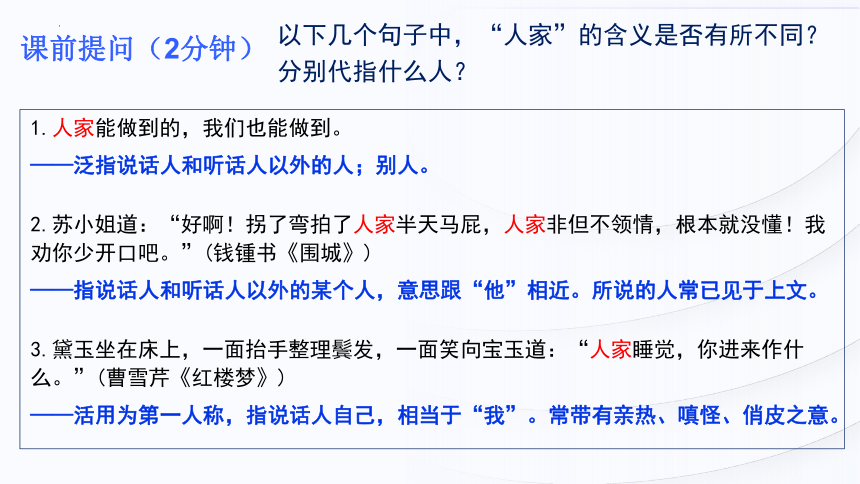

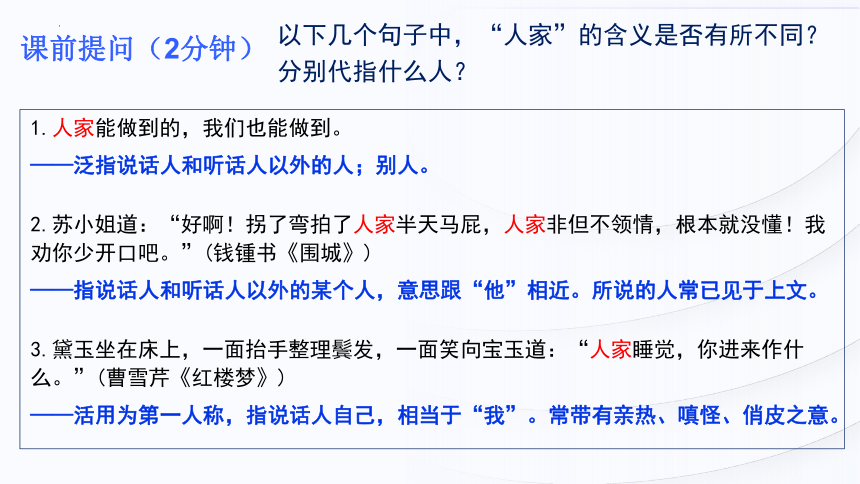

课前提问(2分钟)

1.人家能做到的,我们也能做到。

——泛指说话人和听话人以外的人;别人。

2.苏小姐道:“好啊!拐了弯拍了人家半天马屁,人家非但不领情,根本就没懂!我劝你少开口吧。”(钱锺书《围城》)

——指说话人和听话人以外的某个人,意思跟“他”相近。所说的人常已见于上文。

3.黛玉坐在床上,一面抬手整理鬓发,一面笑向宝玉道:“人家睡觉,你进来作什么。”(曹雪芹《红楼梦》)

——活用为第一人称,指说话人自己,相当于“我”。常带有亲热、嗔怪、俏皮之意。

以下几个句子中,“人家”的含义是否有所不同?分别代指什么人?

人称代词的运用与表达效果题型突破

2025届二轮复习

语言文字运用

复习目标(1分钟)

1.熟悉高考出题方式,复习常见人称代词的多种含义及用法;

2.辨析不同人称代词在具体语境中的表达效果,梳理做题思路。

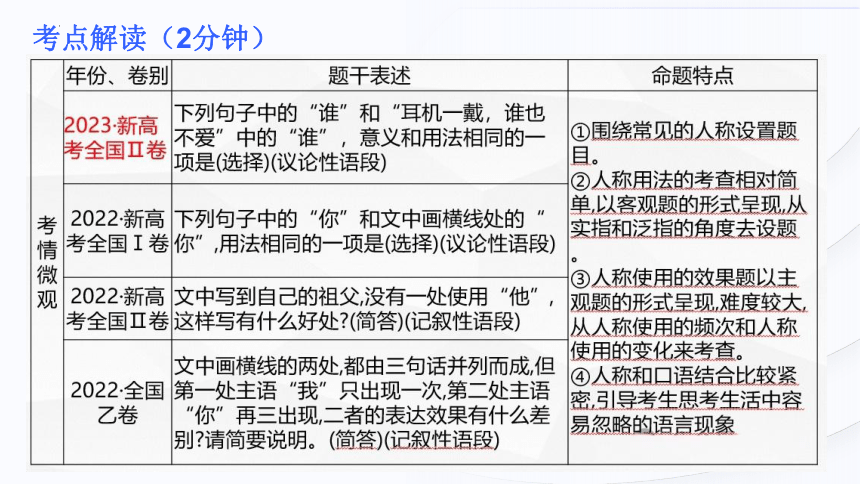

考点解读(2分钟)

知识梳理一(5分钟)

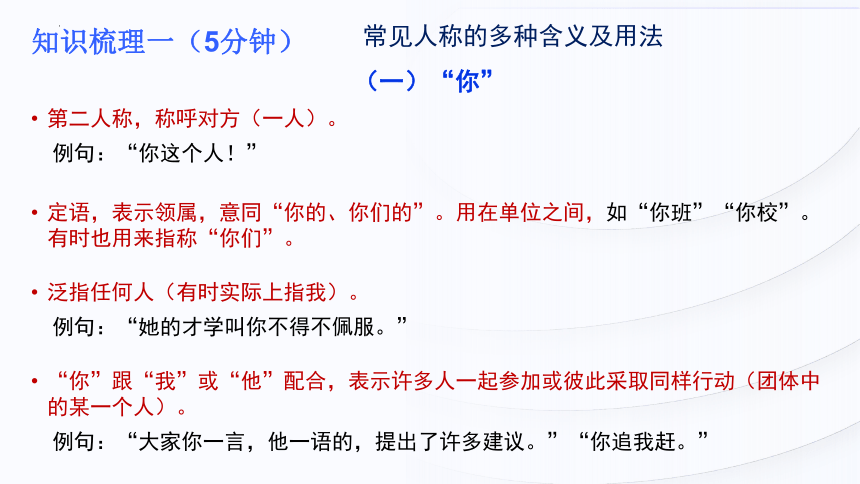

常见人称的多种含义及用法

(一)“你”

第二人称,称呼对方(一人)。

例句:“你这个人!”

定语,表示领属,意同“你的、你们的”。用在单位之间,如“你班”“你校”。有时也用来指称“你们”。

泛指任何人(有时实际上指我)。

例句:“她的才学叫你不得不佩服。”

“你”跟“我”或“他”配合,表示许多人一起参加或彼此采取同样行动(团体中的某一个人)。

例句:“大家你一言,他一语的,提出了许多建议。”“你追我赶。”

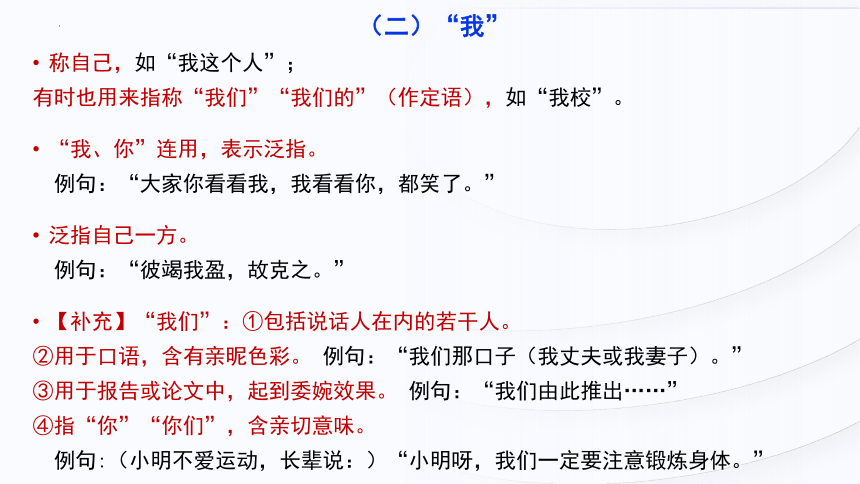

(二)“我”

称自己,如“我这个人”;

有时也用来指称“我们”“我们的”(作定语),如“我校”。

“我、你”连用,表示泛指。

例句:“大家你看看我,我看看你,都笑了。”

泛指自己一方。

例句:“彼竭我盈,故克之。”

【补充】“我们”:①包括说话人在内的若干人。

②用于口语,含有亲昵色彩。 例句:“我们那口子(我丈夫或我妻子)。”

③用于报告或论文中,起到委婉效果。 例句:“我们由此推出……”

④指“你”“你们”,含亲切意味。

例句:(小明不爱运动,长辈说:)“小明呀,我们一定要注意锻炼身体。”

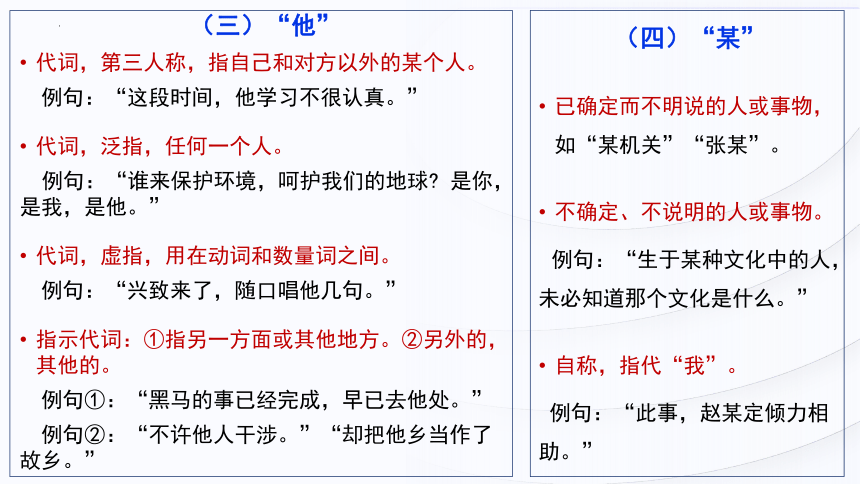

(三)“他”

代词,第三人称,指自己和对方以外的某个人。

例句:“这段时间,他学习不很认真。”

代词,泛指,任何一个人。

例句:“谁来保护环境,呵护我们的地球 是你,是我,是他。”

代词,虚指,用在动词和数量词之间。

例句:“兴致来了,随口唱他几句。”

指示代词:①指另一方面或其他地方。②另外的,其他的。

例句①:“黑马的事已经完成,早已去他处。”

例句②:“不许他人干涉。”“却把他乡当作了故乡。”

(四)“某”

已确定而不明说的人或事物,如“某机关”“张某”。

不确定、不说明的人或事物。

例句:“生于某种文化中的人,未必知道那个文化是什么。”

自称,指代“我”。

例句:“此事,赵某定倾力相助。”

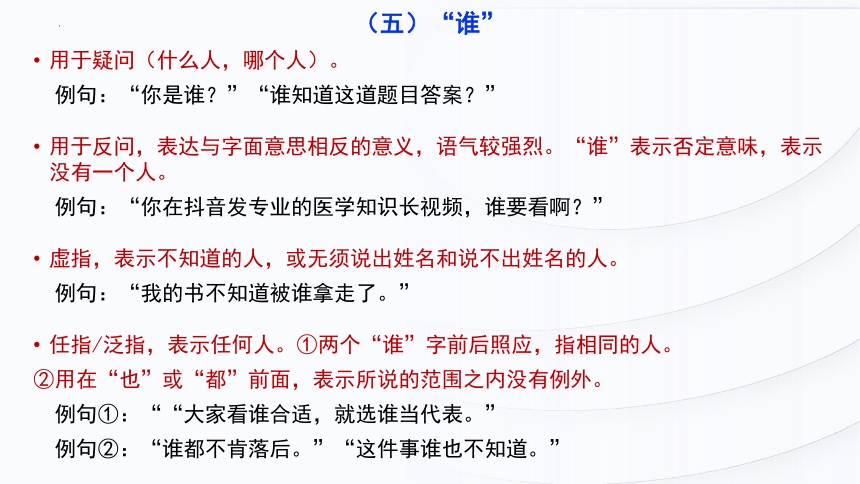

(五)“谁”

用于疑问(什么人,哪个人)。

例句:“你是谁?”“谁知道这道题目答案?”

用于反问,表达与字面意思相反的意义,语气较强烈。“谁”表示否定意味,表示没有一个人。

例句:“你在抖音发专业的医学知识长视频,谁要看啊?”

虚指,表示不知道的人,或无须说出姓名和说不出姓名的人。

例句:“我的书不知道被谁拿走了。”

任指/泛指,表示任何人。①两个“谁”字前后照应,指相同的人。

②用在“也”或“都”前面,表示所说的范围之内没有例外。

例句①:““大家看谁合适,就选谁当代表。”

例句②:“谁都不肯落后。”“这件事谁也不知道。”

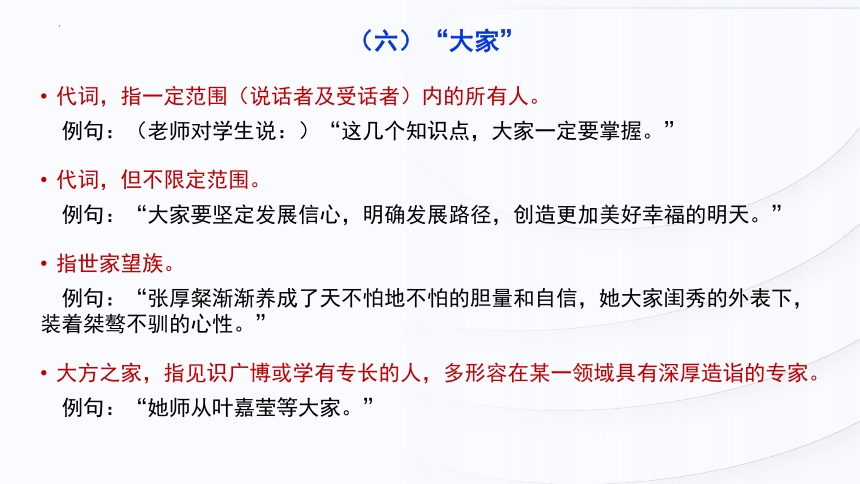

(六)“大家”

代词,指一定范围(说话者及受话者)内的所有人。

例句:(老师对学生说:)“这几个知识点,大家一定要掌握。”

代词,但不限定范围。

例句:“大家要坚定发展信心,明确发展路径,创造更加美好幸福的明天。”

指世家望族。

例句:“张厚粲渐渐养成了天不怕地不怕的胆量和自信,她大家闺秀的外表下,装着桀骜不驯的心性。”

大方之家,指见识广博或学有专长的人,多形容在某一领域具有深厚造诣的专家。

例句:“她师从叶嘉莹等大家。”

考题讲练一(10分钟)

【2023年高考新课标Ⅱ卷】“耳机一戴,谁也不爱”。周围的世界有时太嘈杂了,但想安静一下不被打扰也很容易,只要戴上耳机就行。………

20.下列句子中的“谁”和“耳机一戴,谁也不爱”中的“谁”,意义和用法相同的一项是( )(3分)

A.怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮

B.生活中谁都需要表达和交流。

C.我本来是跟他开玩笑的,谁知道他竟然生气了。

D.我越来越深刻地感觉到谁是我们最可爱的人!

【参考答案】B

【解析】“耳机一戴,谁也不爱’中的“谁”指任何人,是泛指。B项当中“生活中谁都需要表达和交流。泛指,任何人。A项疑问对象,什么人;C项表虚指,”谁知道他竟然生气了”,表示不能肯定的人;D项“谁”是特指,“说话者和听话者双方都十分确定的人。”

课堂小结(2分钟)

一、人称代词在不同语境中的含义(选择题)

常见人称:你、我、他、谁、某、人家、大家

结合语境判断:是特指,还是泛指;是实指,还是虚指;是单指,还是复指

二、不同人称的表达效果(简答题)

真实性/抒情性/客观性/叙事自由,不受限制

注意人称交叉使用的效果分析

【2022年新高考Ⅰ卷】事实上,生活中你会发现,有许多整天嚷嚷着要减肥或者正在减肥的人,其实根本不胖,反而是一些真正应该减肥的人对此却毫不在意,那么,怎么判断是否需要减肥呢?………

21.下列句子中的“你”和文中画横线处的“你”,用法相同的一项是( )(3分)

A.你要觉得这段话对深化文章的主题没什么帮助,就删了吧。

B.听了老师的话,三个人你看看我,我看看你,都不吭声了。

C.他是个非常用功的同学,尤其是钻研精神叫你不得不佩服。

D.请你选三名学生参加今年五月的“青春和梦想”演讲比赛。

C【解析】A、D两项都属于第二人称,称对方。B项是指团体中的某一个个体。C项是泛指任何一个人,和文中画横线处的“你”意义相同,故选C项。

【湖北省八市州高三联考试题】炎炎夏日,我们在防暑降温的同时,还要考虑服装搭配。很多人都听过这样一种说法:夏天穿浅色系衣服比穿深色系衣服更凉爽。比如穿白色衣服比穿黑色衣服凉快,因为白色不吸热,黑色吸热。……

21.下列句子中的“我们”和文中画横线处的“我们”,用法相同的一项是( )(3分)

A.星期天晚上,我们乘着朦胧的月色在校园里悠闲地散步。

B.我们总是在注意错过太多,却不注意自己拥有多少。

C.这次运动会比赛,我们班得了第一,真是振奋人心啊。

D.他的字写得漂亮,在我们学校都是首屈一指。

【答案】B

【解析】本题考查学生对人称用法的理解能力。文段中的“我们”是泛指,没有明确具体指的是谁。A.“我们”具体指的是乘着朦胧的月色在校园里悠闲地散步的人,不是泛指。B.“我们”是泛指,没有明确具体指的是谁。C.“我们”修饰“班”,指向对象具体明确。D.“我们”修饰“学校”,指向对象具体明确。故选B。

有时大家看见一个人总是穿戴得整整齐齐,面带笑容,就觉得这个人好像从来没有病过。其实他遭遇不幸时,他在家里遭受疾病折磨时,大家又何尝知道。………

下列句子中的“他”,和文中画横线处的“他”,用法和意思相同的一项是( )(3分)

A.最近事情太多,理不出个头绪,算了,先睡他一觉再说。

B.你们三个人一块去的,怎么就你两个回来了?他呢?

C.谁来保护环境,呵护我们的地球?是你,是我,是他。

D.我们要有开阔的胸襟,他山之石,可以攻玉。

C【解析】例句是泛指任何一个人,和C项的用法意思一样。A项是虚指,用在动词和数量词之间; B项是称你、我以外的第三人; D项意为别的、另外的。故选C。

知识梳理二(3分钟)

分类 作用

第一人称 ①拉近与读者的距离,使读者进入“我”这个角色;

②便于抒发情感,进行细致深入的心理刻画,唤醒读者内心的感受和思考;

③通过“我”的视角,记录“我”的见闻表现,使话语更具真实性

第二人称 ①拉近作者和读者之间的距离,增强了情感交流的真实性,显得亲切自然,更便于交流和抒情;

②有一定的呼告效果,将物拟人化,增强感染力。

③使读者能快速地融入角色,便于把感情调动起来融入文章。

第三人称 ①不受时空限制,能自由灵活地反映客观内容,展示不同人物在不同地点同时发生的事情;

②拉开与读者之间的距离,增强客观性,显得客观冷静,便于叙事和议论

不同人称的表达效果

补充:人称交叉的表达效果

使用第一人称的,往往穿插第三人称的转述,以进一步扩大所能表现的时空领域;

使用第三人称的,则常常夹杂进人物的独白、对话等,从而增强文章的真实感和亲切感。

使用人称交叉叙述的方法,可以扬长补短,使叙述的对象得到全方位、立体化的表现。

考题讲练二(5分钟)

这小城并不怎样繁华,只有两条大街,一条从南到北,一条从东到西,而最有名的算是十字街了。十字街口集中了全城的精华。十字街上有金银首饰店、布庄、油盐店、茶庄、药店,也有拔牙的洋医生。

这小城里面以前住着我的祖父,现在埋着我的祖父。

我生的时候,祖父已经六十多岁了。我长到四五岁,祖父就快七十了。我还没有长到二十岁,祖父就七八十岁了。祖父一过八十,祖父就死了。从前那后花园的主人,而今不见了。

那园里的蝴蝶,蚂蚱,蜻蜓,也许还是年年仍旧,也许现在完全荒凉了。

小黄瓜,大倭瓜,也许还是年年的种着,也许现在根本没有了。

那早晨的露珠是不是还落在花盆架上,那午间的太阳是不是还照着那大向日葵,那黄昏时候的红霞是不是还会一会儿工夫变出来一匹马来,一会儿工夫变出来一匹狗来,那么变着。

【2022年全国新高考Ⅱ卷】文中写到自己的祖父,没有一处使用“他”,这样写有什么好处?

【答案】

①“他”通常指双方以外的第三方,文中用“祖父”而不用“他”,体现了作者对祖父的尊重,也表现了二人关系非常亲近;

②反复说“祖父”,给人心心念念的感觉,表达了作者对祖父的留恋。

当堂训练(15分钟)

台儿沟一定会是“这样的”:那时台儿沟的姑娘不再央求别人,也用不着回答人家的再三盘问。火车上的漂亮小伙子都会求上门来,火车也会停得久一些,也许三分、四分,也许十分、八分。它会向台儿沟打开所有的门窗,要是再碰上今晚这种情况,谁都能从从容容地下车。………

下列选项中的“谁”与文中画横线处的“谁”,意义和用法相同的一项是( )

A. 方舱撤销了,临出院时,两个老人都哭了,好像谁也离不开谁。

B. 谁心里都明白,在漫长的长征途中,这点炒麦意味着什么。

C. 亨利上校——那个谁,你出去,我要和上校好好干一杯。

D. 昨天你在动物园遇到了谁?他托人给你捎来了一束鲜花。

B【解析】文中加点的“谁”是表任指。A项特指另一个人,B项任指,C项单指身边的那个人,D项特指遇到的那个人。

在北方的冬季,室内外温差较大,有些人在餐厅进餐时吃得红光满面,大汗淋漓,如果饭后匆忙离开,在外面瑟瑟的寒风刺激下行走,汗腺及皮下组织中的毛细血管骤然收缩,容易引起风寒头痛,甚至可能加大心脏的供血负担。这种情况下,我们更不建议“饭后百步走”。……

下列句子中的“我们”和文中画横线处的“我们”,用法相同的一项是( )(3分)

A.见小明出了大门,小强忙催促道:“我们快走吧,要迟到了!”

B.刘老师对小明说:“要记住,我们在学校的主要任务是学习。”

C.既然我们话不投机,那就没什么好说的了,还是各回各家吧!

D.对我们的警告,请不要置若罔闻,要积极配合,而不是逃避。

【答案】D

【解析】此题考查学生对人称代词用法的理解能力。语段中的“我们”是指说话者、作者。A.“我们”指“小明和小强”两人。B.“我们”是“你”之意,不包含刘老师,指小明。C.“我们”指说话时的双方。D.“我们”与划线句中的“我们”,指说话者或作者。

同是阅读《红楼梦》,不同的作家会有不一样的感受。王蒙对贾宝玉评价很低,认为他是个“混世魔王”,是个寄生虫、废物,“他不会劳动也不会剥削。他不会赚钱也不会用钱。不会创业、不会守业,甚至也不会弄权仗势逞威风。他不能真正行善也不能作恶。他不懂事业不管家业不需要也不思虑职业又决不治学”,“不论从历史的、社会的、家族的角度看,还是从实践的、行动的、实用的观点看”,贾宝玉一无用处。但王蒙同时认为,贾宝玉又是一个“文学画廊中的没有先例也极难仿制的至纯、至情、至忧、至悲的典型”,他是一个“有自己的真正精神生活的人”,“最自然最自由最本色”。

下列句子中的“他”和文中画横线处的“他”,用法相同的一项是( )(3分)

A. 老艺人用他那苍老的、低沉的声音,重新铸成一种新的艺术风格。

B. 故今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富。

C. 闲暇之时,可以寻一方安静之地,唱他几句,喝他几杯,其乐融融。

D. 他山之石,可以攻玉。既然我们不行,倒可以借助别人的力量。

A【解析】A项与文中的“他”均为第三人称代词,他。B、D项表示指称,相当于“别的”“其他的”。C项用于句中当衬字,虚指(用在动词和数量词之间)。

一份合格的早餐应该是这样的:1.富含蛋白质,“充足的牛奶和鸡蛋”,这类食物富含蛋白质,容易消化吸收,增强机体免疫力,日常早餐可以是一个鸡蛋,200-250L牛奶……

清晨,一顿富含营养而味道清淡的早餐,是你我健康的选择。

下列句子中的“我”和文中画横线处的“我”,用法及意义相同的一项是( )(3分)

A.在这件事上,你我都没有错,只是看问题的角度不同而已。

B.你单位的来函,我单位已收到并进行研究。

C.进入高三以来,我们班已形成一股你追我赶的学习风气。

D.南极变暖,全球生态问题日趋严峻,环境保护是你我的责任。

【答案】D

【解析】本题考查学生对人称代词用法的理解能力。例句中“我”泛指任何一个人。A项,“我”是第一人称,语境中和你相对的一个人。 B项,“我”是人称,指称“我们”“我们的”(作定语)。 C项,“我”是泛指,班上相互竞争的同学。

D项,“我”泛指任何一个人。故选D。

自上中学后,我曾和多位好友去照合影,进了这个面积不大的地方,交费、开票、整理衣服,就要坐到照相的凳子上了,大家经常会发出这样的问话:我脸洗得干净吗?眼睛亮吗?牙齿露出来好,还是不露出来好?我们男孩平时不大在意的问题,照相的时候会一大子冒出来。不过没关系,旁边总会有别的人提醒:你脸上粘了个东西,你头发乱了,你牙上有韭菜。

【2022年全国乙卷】文中画横线的两处,都由三句话并列而成,但第一处主语“我”只出现一次,第二处主语“你”再三出现,二者的表达效果有什么差别?请简要说明。(4分)

【答案】①第一处表现“我”在照相时对自我各方面形象的急切关注,只在首句标出主语“我”,下两句连贯紧承,更烘托出“我”的急切,语势贯通,情感充沛;

②第二处三句话,是陈述周边别人给“我”的提示,七嘴八舌;

③每个人都提示“我”,所以每句话都用“你”,突出了周边人们对个体“我”的热情关心,使表达更自然顺畅,更好体现了照相时大家互相提示的热闹亲切的氛围。

课后作业

汪家竹园当然也有竹子,由村东下堤,走入村巷,路边丛生着三五米高的毛竹,竹丛间竹箭怒发,麻黄母鸡咯咯咯领着小鸡在腐叶褐土间翻找着红绿蚯蚓。

童年时候,方圆五六里的乡塆,只有汪家竹园长竹子,作为炮制钓鱼竿的首选,它刚需的程度,大概就像今天世界诸国翘首以盼中东俄罗斯的石油。那时候我会想,就是为这几蓬竹子,屁股上挨巴掌,求转轮王托生到汪家竹园,也是值得的。这个实用的痴念,与东坡“宁可食无肉,不可居无竹”的美学境界差太远了,何况,今天村村种竹,就像村村种香樟树与桂花树,已经司空见惯。

父亲在家门口也种了一大苑竹子,十余年过去,根根都长成做钓鱼竿的良材,只是当日,急急如律令寻杉树权作弹弓架、削毛竹条做钓鱼竿的少年,他去了哪里?

文中画横线的两处,代词“我”和“他”所指都是作者,用不同的人称,表达效果有什么差别?请简要说明。

【答案】①第一处用“我”,表现作者沉浸在回忆中,少年天真的愿望至今想来依然充满趣味。

②第二处用“他”,是远指,表现作者跳出回忆,站在成年人的角度,为天真烂漫的少年时光远去而失落感慨。

板书设计

一、人称不同含义(选择题)

你、我、他、谁、某、人家、大家

判断:特指或泛指;实指或虚指;单指或复指

二、不同人称的表达效果(简答题)

真实性/抒情性/客观性/叙事自由,不受限制

注意人称的交叉使用

课前提问(2分钟)

1.人家能做到的,我们也能做到。

——泛指说话人和听话人以外的人;别人。

2.苏小姐道:“好啊!拐了弯拍了人家半天马屁,人家非但不领情,根本就没懂!我劝你少开口吧。”(钱锺书《围城》)

——指说话人和听话人以外的某个人,意思跟“他”相近。所说的人常已见于上文。

3.黛玉坐在床上,一面抬手整理鬓发,一面笑向宝玉道:“人家睡觉,你进来作什么。”(曹雪芹《红楼梦》)

——活用为第一人称,指说话人自己,相当于“我”。常带有亲热、嗔怪、俏皮之意。

以下几个句子中,“人家”的含义是否有所不同?分别代指什么人?

人称代词的运用与表达效果题型突破

2025届二轮复习

语言文字运用

复习目标(1分钟)

1.熟悉高考出题方式,复习常见人称代词的多种含义及用法;

2.辨析不同人称代词在具体语境中的表达效果,梳理做题思路。

考点解读(2分钟)

知识梳理一(5分钟)

常见人称的多种含义及用法

(一)“你”

第二人称,称呼对方(一人)。

例句:“你这个人!”

定语,表示领属,意同“你的、你们的”。用在单位之间,如“你班”“你校”。有时也用来指称“你们”。

泛指任何人(有时实际上指我)。

例句:“她的才学叫你不得不佩服。”

“你”跟“我”或“他”配合,表示许多人一起参加或彼此采取同样行动(团体中的某一个人)。

例句:“大家你一言,他一语的,提出了许多建议。”“你追我赶。”

(二)“我”

称自己,如“我这个人”;

有时也用来指称“我们”“我们的”(作定语),如“我校”。

“我、你”连用,表示泛指。

例句:“大家你看看我,我看看你,都笑了。”

泛指自己一方。

例句:“彼竭我盈,故克之。”

【补充】“我们”:①包括说话人在内的若干人。

②用于口语,含有亲昵色彩。 例句:“我们那口子(我丈夫或我妻子)。”

③用于报告或论文中,起到委婉效果。 例句:“我们由此推出……”

④指“你”“你们”,含亲切意味。

例句:(小明不爱运动,长辈说:)“小明呀,我们一定要注意锻炼身体。”

(三)“他”

代词,第三人称,指自己和对方以外的某个人。

例句:“这段时间,他学习不很认真。”

代词,泛指,任何一个人。

例句:“谁来保护环境,呵护我们的地球 是你,是我,是他。”

代词,虚指,用在动词和数量词之间。

例句:“兴致来了,随口唱他几句。”

指示代词:①指另一方面或其他地方。②另外的,其他的。

例句①:“黑马的事已经完成,早已去他处。”

例句②:“不许他人干涉。”“却把他乡当作了故乡。”

(四)“某”

已确定而不明说的人或事物,如“某机关”“张某”。

不确定、不说明的人或事物。

例句:“生于某种文化中的人,未必知道那个文化是什么。”

自称,指代“我”。

例句:“此事,赵某定倾力相助。”

(五)“谁”

用于疑问(什么人,哪个人)。

例句:“你是谁?”“谁知道这道题目答案?”

用于反问,表达与字面意思相反的意义,语气较强烈。“谁”表示否定意味,表示没有一个人。

例句:“你在抖音发专业的医学知识长视频,谁要看啊?”

虚指,表示不知道的人,或无须说出姓名和说不出姓名的人。

例句:“我的书不知道被谁拿走了。”

任指/泛指,表示任何人。①两个“谁”字前后照应,指相同的人。

②用在“也”或“都”前面,表示所说的范围之内没有例外。

例句①:““大家看谁合适,就选谁当代表。”

例句②:“谁都不肯落后。”“这件事谁也不知道。”

(六)“大家”

代词,指一定范围(说话者及受话者)内的所有人。

例句:(老师对学生说:)“这几个知识点,大家一定要掌握。”

代词,但不限定范围。

例句:“大家要坚定发展信心,明确发展路径,创造更加美好幸福的明天。”

指世家望族。

例句:“张厚粲渐渐养成了天不怕地不怕的胆量和自信,她大家闺秀的外表下,装着桀骜不驯的心性。”

大方之家,指见识广博或学有专长的人,多形容在某一领域具有深厚造诣的专家。

例句:“她师从叶嘉莹等大家。”

考题讲练一(10分钟)

【2023年高考新课标Ⅱ卷】“耳机一戴,谁也不爱”。周围的世界有时太嘈杂了,但想安静一下不被打扰也很容易,只要戴上耳机就行。………

20.下列句子中的“谁”和“耳机一戴,谁也不爱”中的“谁”,意义和用法相同的一项是( )(3分)

A.怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮

B.生活中谁都需要表达和交流。

C.我本来是跟他开玩笑的,谁知道他竟然生气了。

D.我越来越深刻地感觉到谁是我们最可爱的人!

【参考答案】B

【解析】“耳机一戴,谁也不爱’中的“谁”指任何人,是泛指。B项当中“生活中谁都需要表达和交流。泛指,任何人。A项疑问对象,什么人;C项表虚指,”谁知道他竟然生气了”,表示不能肯定的人;D项“谁”是特指,“说话者和听话者双方都十分确定的人。”

课堂小结(2分钟)

一、人称代词在不同语境中的含义(选择题)

常见人称:你、我、他、谁、某、人家、大家

结合语境判断:是特指,还是泛指;是实指,还是虚指;是单指,还是复指

二、不同人称的表达效果(简答题)

真实性/抒情性/客观性/叙事自由,不受限制

注意人称交叉使用的效果分析

【2022年新高考Ⅰ卷】事实上,生活中你会发现,有许多整天嚷嚷着要减肥或者正在减肥的人,其实根本不胖,反而是一些真正应该减肥的人对此却毫不在意,那么,怎么判断是否需要减肥呢?………

21.下列句子中的“你”和文中画横线处的“你”,用法相同的一项是( )(3分)

A.你要觉得这段话对深化文章的主题没什么帮助,就删了吧。

B.听了老师的话,三个人你看看我,我看看你,都不吭声了。

C.他是个非常用功的同学,尤其是钻研精神叫你不得不佩服。

D.请你选三名学生参加今年五月的“青春和梦想”演讲比赛。

C【解析】A、D两项都属于第二人称,称对方。B项是指团体中的某一个个体。C项是泛指任何一个人,和文中画横线处的“你”意义相同,故选C项。

【湖北省八市州高三联考试题】炎炎夏日,我们在防暑降温的同时,还要考虑服装搭配。很多人都听过这样一种说法:夏天穿浅色系衣服比穿深色系衣服更凉爽。比如穿白色衣服比穿黑色衣服凉快,因为白色不吸热,黑色吸热。……

21.下列句子中的“我们”和文中画横线处的“我们”,用法相同的一项是( )(3分)

A.星期天晚上,我们乘着朦胧的月色在校园里悠闲地散步。

B.我们总是在注意错过太多,却不注意自己拥有多少。

C.这次运动会比赛,我们班得了第一,真是振奋人心啊。

D.他的字写得漂亮,在我们学校都是首屈一指。

【答案】B

【解析】本题考查学生对人称用法的理解能力。文段中的“我们”是泛指,没有明确具体指的是谁。A.“我们”具体指的是乘着朦胧的月色在校园里悠闲地散步的人,不是泛指。B.“我们”是泛指,没有明确具体指的是谁。C.“我们”修饰“班”,指向对象具体明确。D.“我们”修饰“学校”,指向对象具体明确。故选B。

有时大家看见一个人总是穿戴得整整齐齐,面带笑容,就觉得这个人好像从来没有病过。其实他遭遇不幸时,他在家里遭受疾病折磨时,大家又何尝知道。………

下列句子中的“他”,和文中画横线处的“他”,用法和意思相同的一项是( )(3分)

A.最近事情太多,理不出个头绪,算了,先睡他一觉再说。

B.你们三个人一块去的,怎么就你两个回来了?他呢?

C.谁来保护环境,呵护我们的地球?是你,是我,是他。

D.我们要有开阔的胸襟,他山之石,可以攻玉。

C【解析】例句是泛指任何一个人,和C项的用法意思一样。A项是虚指,用在动词和数量词之间; B项是称你、我以外的第三人; D项意为别的、另外的。故选C。

知识梳理二(3分钟)

分类 作用

第一人称 ①拉近与读者的距离,使读者进入“我”这个角色;

②便于抒发情感,进行细致深入的心理刻画,唤醒读者内心的感受和思考;

③通过“我”的视角,记录“我”的见闻表现,使话语更具真实性

第二人称 ①拉近作者和读者之间的距离,增强了情感交流的真实性,显得亲切自然,更便于交流和抒情;

②有一定的呼告效果,将物拟人化,增强感染力。

③使读者能快速地融入角色,便于把感情调动起来融入文章。

第三人称 ①不受时空限制,能自由灵活地反映客观内容,展示不同人物在不同地点同时发生的事情;

②拉开与读者之间的距离,增强客观性,显得客观冷静,便于叙事和议论

不同人称的表达效果

补充:人称交叉的表达效果

使用第一人称的,往往穿插第三人称的转述,以进一步扩大所能表现的时空领域;

使用第三人称的,则常常夹杂进人物的独白、对话等,从而增强文章的真实感和亲切感。

使用人称交叉叙述的方法,可以扬长补短,使叙述的对象得到全方位、立体化的表现。

考题讲练二(5分钟)

这小城并不怎样繁华,只有两条大街,一条从南到北,一条从东到西,而最有名的算是十字街了。十字街口集中了全城的精华。十字街上有金银首饰店、布庄、油盐店、茶庄、药店,也有拔牙的洋医生。

这小城里面以前住着我的祖父,现在埋着我的祖父。

我生的时候,祖父已经六十多岁了。我长到四五岁,祖父就快七十了。我还没有长到二十岁,祖父就七八十岁了。祖父一过八十,祖父就死了。从前那后花园的主人,而今不见了。

那园里的蝴蝶,蚂蚱,蜻蜓,也许还是年年仍旧,也许现在完全荒凉了。

小黄瓜,大倭瓜,也许还是年年的种着,也许现在根本没有了。

那早晨的露珠是不是还落在花盆架上,那午间的太阳是不是还照着那大向日葵,那黄昏时候的红霞是不是还会一会儿工夫变出来一匹马来,一会儿工夫变出来一匹狗来,那么变着。

【2022年全国新高考Ⅱ卷】文中写到自己的祖父,没有一处使用“他”,这样写有什么好处?

【答案】

①“他”通常指双方以外的第三方,文中用“祖父”而不用“他”,体现了作者对祖父的尊重,也表现了二人关系非常亲近;

②反复说“祖父”,给人心心念念的感觉,表达了作者对祖父的留恋。

当堂训练(15分钟)

台儿沟一定会是“这样的”:那时台儿沟的姑娘不再央求别人,也用不着回答人家的再三盘问。火车上的漂亮小伙子都会求上门来,火车也会停得久一些,也许三分、四分,也许十分、八分。它会向台儿沟打开所有的门窗,要是再碰上今晚这种情况,谁都能从从容容地下车。………

下列选项中的“谁”与文中画横线处的“谁”,意义和用法相同的一项是( )

A. 方舱撤销了,临出院时,两个老人都哭了,好像谁也离不开谁。

B. 谁心里都明白,在漫长的长征途中,这点炒麦意味着什么。

C. 亨利上校——那个谁,你出去,我要和上校好好干一杯。

D. 昨天你在动物园遇到了谁?他托人给你捎来了一束鲜花。

B【解析】文中加点的“谁”是表任指。A项特指另一个人,B项任指,C项单指身边的那个人,D项特指遇到的那个人。

在北方的冬季,室内外温差较大,有些人在餐厅进餐时吃得红光满面,大汗淋漓,如果饭后匆忙离开,在外面瑟瑟的寒风刺激下行走,汗腺及皮下组织中的毛细血管骤然收缩,容易引起风寒头痛,甚至可能加大心脏的供血负担。这种情况下,我们更不建议“饭后百步走”。……

下列句子中的“我们”和文中画横线处的“我们”,用法相同的一项是( )(3分)

A.见小明出了大门,小强忙催促道:“我们快走吧,要迟到了!”

B.刘老师对小明说:“要记住,我们在学校的主要任务是学习。”

C.既然我们话不投机,那就没什么好说的了,还是各回各家吧!

D.对我们的警告,请不要置若罔闻,要积极配合,而不是逃避。

【答案】D

【解析】此题考查学生对人称代词用法的理解能力。语段中的“我们”是指说话者、作者。A.“我们”指“小明和小强”两人。B.“我们”是“你”之意,不包含刘老师,指小明。C.“我们”指说话时的双方。D.“我们”与划线句中的“我们”,指说话者或作者。

同是阅读《红楼梦》,不同的作家会有不一样的感受。王蒙对贾宝玉评价很低,认为他是个“混世魔王”,是个寄生虫、废物,“他不会劳动也不会剥削。他不会赚钱也不会用钱。不会创业、不会守业,甚至也不会弄权仗势逞威风。他不能真正行善也不能作恶。他不懂事业不管家业不需要也不思虑职业又决不治学”,“不论从历史的、社会的、家族的角度看,还是从实践的、行动的、实用的观点看”,贾宝玉一无用处。但王蒙同时认为,贾宝玉又是一个“文学画廊中的没有先例也极难仿制的至纯、至情、至忧、至悲的典型”,他是一个“有自己的真正精神生活的人”,“最自然最自由最本色”。

下列句子中的“他”和文中画横线处的“他”,用法相同的一项是( )(3分)

A. 老艺人用他那苍老的、低沉的声音,重新铸成一种新的艺术风格。

B. 故今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富。

C. 闲暇之时,可以寻一方安静之地,唱他几句,喝他几杯,其乐融融。

D. 他山之石,可以攻玉。既然我们不行,倒可以借助别人的力量。

A【解析】A项与文中的“他”均为第三人称代词,他。B、D项表示指称,相当于“别的”“其他的”。C项用于句中当衬字,虚指(用在动词和数量词之间)。

一份合格的早餐应该是这样的:1.富含蛋白质,“充足的牛奶和鸡蛋”,这类食物富含蛋白质,容易消化吸收,增强机体免疫力,日常早餐可以是一个鸡蛋,200-250L牛奶……

清晨,一顿富含营养而味道清淡的早餐,是你我健康的选择。

下列句子中的“我”和文中画横线处的“我”,用法及意义相同的一项是( )(3分)

A.在这件事上,你我都没有错,只是看问题的角度不同而已。

B.你单位的来函,我单位已收到并进行研究。

C.进入高三以来,我们班已形成一股你追我赶的学习风气。

D.南极变暖,全球生态问题日趋严峻,环境保护是你我的责任。

【答案】D

【解析】本题考查学生对人称代词用法的理解能力。例句中“我”泛指任何一个人。A项,“我”是第一人称,语境中和你相对的一个人。 B项,“我”是人称,指称“我们”“我们的”(作定语)。 C项,“我”是泛指,班上相互竞争的同学。

D项,“我”泛指任何一个人。故选D。

自上中学后,我曾和多位好友去照合影,进了这个面积不大的地方,交费、开票、整理衣服,就要坐到照相的凳子上了,大家经常会发出这样的问话:我脸洗得干净吗?眼睛亮吗?牙齿露出来好,还是不露出来好?我们男孩平时不大在意的问题,照相的时候会一大子冒出来。不过没关系,旁边总会有别的人提醒:你脸上粘了个东西,你头发乱了,你牙上有韭菜。

【2022年全国乙卷】文中画横线的两处,都由三句话并列而成,但第一处主语“我”只出现一次,第二处主语“你”再三出现,二者的表达效果有什么差别?请简要说明。(4分)

【答案】①第一处表现“我”在照相时对自我各方面形象的急切关注,只在首句标出主语“我”,下两句连贯紧承,更烘托出“我”的急切,语势贯通,情感充沛;

②第二处三句话,是陈述周边别人给“我”的提示,七嘴八舌;

③每个人都提示“我”,所以每句话都用“你”,突出了周边人们对个体“我”的热情关心,使表达更自然顺畅,更好体现了照相时大家互相提示的热闹亲切的氛围。

课后作业

汪家竹园当然也有竹子,由村东下堤,走入村巷,路边丛生着三五米高的毛竹,竹丛间竹箭怒发,麻黄母鸡咯咯咯领着小鸡在腐叶褐土间翻找着红绿蚯蚓。

童年时候,方圆五六里的乡塆,只有汪家竹园长竹子,作为炮制钓鱼竿的首选,它刚需的程度,大概就像今天世界诸国翘首以盼中东俄罗斯的石油。那时候我会想,就是为这几蓬竹子,屁股上挨巴掌,求转轮王托生到汪家竹园,也是值得的。这个实用的痴念,与东坡“宁可食无肉,不可居无竹”的美学境界差太远了,何况,今天村村种竹,就像村村种香樟树与桂花树,已经司空见惯。

父亲在家门口也种了一大苑竹子,十余年过去,根根都长成做钓鱼竿的良材,只是当日,急急如律令寻杉树权作弹弓架、削毛竹条做钓鱼竿的少年,他去了哪里?

文中画横线的两处,代词“我”和“他”所指都是作者,用不同的人称,表达效果有什么差别?请简要说明。

【答案】①第一处用“我”,表现作者沉浸在回忆中,少年天真的愿望至今想来依然充满趣味。

②第二处用“他”,是远指,表现作者跳出回忆,站在成年人的角度,为天真烂漫的少年时光远去而失落感慨。

板书设计

一、人称不同含义(选择题)

你、我、他、谁、某、人家、大家

判断:特指或泛指;实指或虚指;单指或复指

二、不同人称的表达效果(简答题)

真实性/抒情性/客观性/叙事自由,不受限制

注意人称的交叉使用