1.3《庖丁解牛》课件(共46张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 1.3《庖丁解牛》课件(共46张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 109.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 09:12:29 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

《庄子》

蝴蝶是我,我就是蝴蝶。

一群人在人家梦里打来打去,有意思吗?

——《庄周梦蝶》

天地与我并生,万物与我为一。

——《齐物论》

我的坐骑可是纯天然无污染。

人非草木,安知草木无情?

你们眼中的庄周

历史上的庄周:

这些故事分别是:

庄周梦蝶 运斤成风 鲲鹏图南

这些故事的作者就是:

庄子

了解庄子

庄子(约前369-前286),名 ,字 (一说子沐),宋国蒙(今河南商丘东北)人,战国时期伟大的思想家、哲学家、文学家。他继承并发展了老子的思想,是道家学派的重要代表人物,与道家始祖老子并称为“老庄”,他们的哲学思想体系,被思想学术界尊为“老庄哲学”。庄子最早提出的“内圣外王”思想,对儒家影响深远。主要思想:天人合一、清静无为。政治观:主张无为而治。由于现实的束缚和苦闷,他还倡导精神超脱,主张彻底摒除世俗名利地位之心,入于精神自由的“逍遥”之境。

周

子休

庄子生平

与梁惠王、齐宣王是同时期人。他生活贫困,学识渊博,淡泊名利,靠编草鞋为生,以清静修道为务,过着隐居生活。他对当时统治者攻城占地的做法深恶痛绝,对儒家积极参与政事给予了尖锐的批评,主张“出世”。相传,庄子自幼聪明好学,以庄子之才学取财富高位如探囊取物,然庄子无意仕途,一生率性任真,崇尚自然,非毁礼法,傲视王侯。楚威王曾以厚礼聘他为相,被他拒绝,终身不仕。据传庄子尝隐居南华山,卒葬南华山。被后世尊称为道教祖师、南华真人、道教四大真人之一。称其著书《庄子》为《南华经》。

无神论和天道观

庄子认为,道是无处不在的,但道又是没有具体形态和意志的,道是产生天地万物的本原。(朴素的、原始的唯物观)

自然观

天人合一。宇宙自然是大天地,人则是一个小天地。人和自然在本质上是相通的,故一切人事均应顺乎自然规律,达到人与自然和谐。

庄子思想

人生观

知其不可奈何而安之若命。意思是说,你无法对抗命运,你只能顺应自然顺应命运。我们要安时顺命,超然物外,才能实现精神的自由和逍遥。选择做官富贵就没有自由,选择自由就要甘于平凡和贫困,庄子选择了后者。

辩证法

庄子认为,事物是由正反两个方面的矛盾对立组成的,相互依赖相互转化。 “死生、存亡、穷达、贫富、贤与不肖、毁誉”这些矛盾是相互转化的。

齐物论

这是庄子哲学思想的基础。庄子认为,这世界上的一切,其实从更高远的境界来观察的话,我们会发现,一切都是一样的。什么喜怒哀乐,什么荣华富贵,甚至连生与死,最终都是一样,他们之间没有差别。既然如此,我们所谓的失败,所谓的挫折,那也只是过眼烟云了。

朝三暮四

有个玩猴子的人拿橡实喂猴子,他跟猴子说,早上给每个猴子三个橡子,晚上给四个,所有的猴子听了都急了;后来他又说,早上给四个,晚上给三个,所有的猴子就都高兴了(见于《庄子·齐物论》)。

从整体出发看人的一生,每个人得到的都是差不多的,有的人年轻时拿多了点,有的人年迈时多拿点,总体上是一样的。

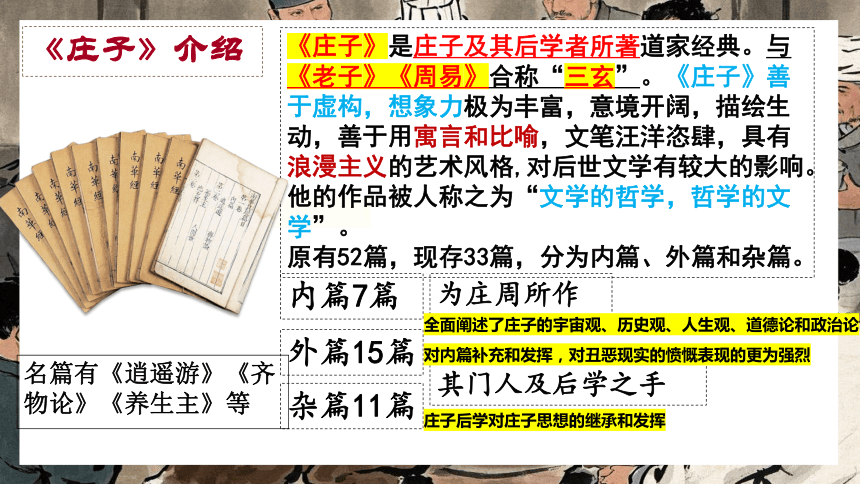

《庄子》是庄子及其后学者所著道家经典。与《老子》《周易》合称“三玄”。《庄子》善于虚构,想象力极为丰富,意境开阔,描绘生动,善于用寓言和比喻,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格,对后世文学有较大的影响。他的作品被人称之为“文学的哲学,哲学的文学”。

原有52篇,现存33篇,分为内篇、外篇和杂篇。

《庄子》介绍

杂篇11篇

内篇7篇

外篇15篇

为庄周所作

其门人及后学之手

名篇有《逍遥游》《齐物论》《养生主》等

全面阐述了庄子的宇宙观、历史观、人生观、道德论和政治论

庄子后学对庄子思想的继承和发挥

对内篇补充和发挥,对丑恶现实的愤慨表现的更为强烈

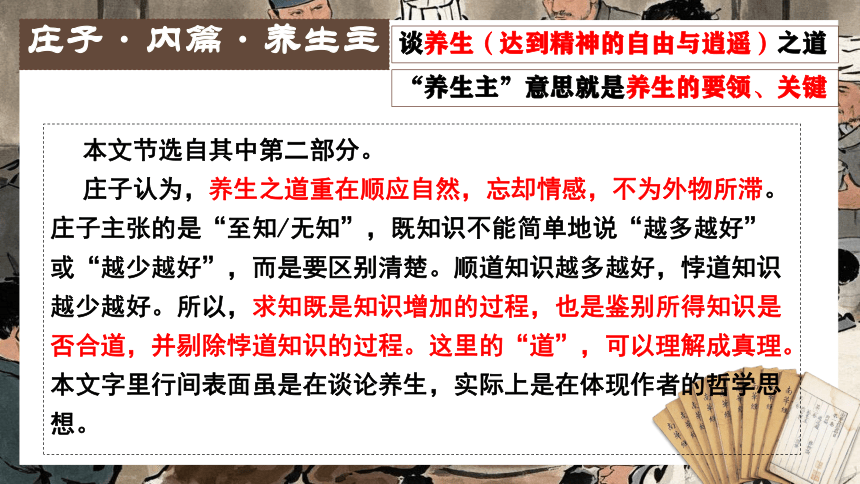

“养生主”意思就是养生的要领、关键

庄子·内篇·养生主

谈养生(达到精神的自由与逍遥)之道

本文节选自其中第二部分。

庄子认为,养生之道重在顺应自然,忘却情感,不为外物所滞。庄子主张的是“至知/无知”,既知识不能简单地说“越多越好”或“越少越好”,而是要区别清楚。顺道知识越多越好,悖道知识越少越好。所以,求知既是知识增加的过程,也是鉴别所得知识是否合道,并剔除悖道知识的过程。这里的“道”,可以理解成真理。本文字里行间表面虽是在谈论养生,实际上是在体现作者的哲学思想。

解题

庖:厨师

丁:厨师的名字

解:剖开、分割。

解牛:分解牛的肢体

庖丁解牛:一个叫丁的厨师分解牛的肢体

丁

①从事专门劳动的人,如家丁、园丁。

②人口。人丁兴旺

③成年男性。壮丁、丁男(丁女)

④丁忧(艰)

庖丁:名叫丁的厨工。庖:厨师。

师襄:名叫襄的乐师。

弈秋:名叫秋的棋手。

匠石:名叫石的匠人。

庖丁

春秋战国时代人们称呼以某种技艺为职业的人,习惯以“职业+名”的方式。

师旷:名叫旷的乐师。

优孟:名叫孟的优伶。

医和:名叫和的医生。

文题解读

古汉语中的人物称谓法

文中成语

庖丁:古代指厨师。解:分开,剖开。厨师善于把牛解剖开。比喻技术纯熟神妙,运用轻松自如。

庖丁解牛

游:运转;刃:刀口;余:余地。比喻工作熟练,有实际经验,解决问题毫不费事。

游刃有余

悠然自得,心满意足。现指对自己的现状或取得的成就非常得意。

踌躇满志

形容技艺达到极纯熟的境界。亦形容办事精明熟练。全:完整。

目无全牛

文中成语

解决问题的方法对,方向准,比喻切中要害,找到了解决问题的好办法。

切中肯綮

从骨头接合处批开,无骨处则就势分解。比喻善于从关键处入手,顺利解决问题。

批郤导窾

像新磨的刀那样锋利。比喻刚参加工作就显露出出色的才干。

新硎初试

不用眼睛看,只凭潜意识去做某种活动。指对某一事物有透彻的了解。

官止神行

将刀擦净,收藏起来。比喻适可而止,自敛其才。

善刀而藏

庖páo丁解牛

庖丁为文惠君解牛,手之所触,肩之所倚,足之所履lǚ,膝之所踦yǐ,砉xū然向xiǎng然,奏刀騞huō然,莫不中zhòng音。合于《桑林》之舞,乃中zhòng《经首》之会。

文惠君曰:“嘻,善哉!技盖hé至此乎?”

庖丁释刀对曰:“臣之所好hào者/道也,进乎技矣。始臣之解牛之时,所见无非牛者;三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理,批大郤xì,导大窾kuǎn,因其固然,技经肯綮qìng之未尝,而况大軱gū乎!良庖/岁更刀,割也;族庖/月更刀,折zhé也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃rèn若新发于硎xíng 。彼节者有间jiàn,而刀刃者无厚;以无厚入有间jiàn,恢恢huī乎/其于游刃/必有余地矣!是以/十九年/而刀刃若新发于硎xíng 。虽然,每至于族,吾见其难为wéi,怵chù然为戒,视为wèi止,行为wèi迟,动刀甚微。謋huò然已yǐ解,如土委地。提刀而立,为wèi之四顾,为wèi之踌躇chóu chú满志,善刀而藏cáng之。” 文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

第一部分(第1、2段):

描写庖丁解牛的场面,突出庖丁技术高超。

第二部分(第3段):

写庖丁与文惠君的对话,表现庖丁解牛经历的三重境界,表明庖丁技术高超的原因。

第三部分(第4段):

从故事引出养生之道。

划分层次

庖丁为文惠君解牛。手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀騞然,莫不中音,合于桑林之舞,乃中经首之会。

给,替

“响”

合乎

节拍

没有

又

“所”字结构,“所”+v.=名词性结构,……的地方

庖丁给梁惠王宰牛。手所接触的地方,肩膀所倚靠的地方,脚所踩的地方,膝盖所顶的地方,哗哗作响,进刀时豁豁地,没有不合音律的:合乎(汤时)《桑林》舞乐的节拍,又合乎(尧时)《经首》乐曲的节奏。

梁惠王说:“嘻,好啊!(你解牛的)技术怎么会高超到这种程度啊?”

解牛之美

文惠君曰:“善哉!技盖至此乎?”

很好

通“盍”,怎么

手接触到的地方,肩靠的地方,脚踩的地方,膝盖顶的地方。

进

助词,无实义。

踩,名作动

抵住

皮骨相离的声音

描绘庖丁解牛的场景

“所”字用法:

解 砉然、向然、騞然

手“触”

肩“倚”

足“履”

膝“踦”

赏析庖丁的解牛之美

“桑林之舞” “经首之会”

描绘出庖丁动作的节奏感

说明其技艺已达到至高境界。

(2)声音

(1)动作

(3)节奏

突出庖丁解牛技艺的高超和动作的娴熟。四个动作,突出庖丁的手脚利索,活画出他的姿态。

描摹解牛时进刀而发出的声音,富有节奏,具有美感。令人如临其境,如闻其声。

作者是怎样描写庖丁解牛的场面的?这样写有什么作用?

正面描写

侧面描写:文惠君的评价

内容方面:不谈血腥惨叫,暗示了牛在毫无痛苦的情形下被“解”了,说明庖丁的技艺出神入化。

结构方面:为下文文惠君的赞叹、质疑和庖丁的畅谈解牛之道做了自然的铺垫。

作者写解牛场面,为什么避而不谈实况———牛的挣扎之状、血流之景、惨叫之声,而极写庖丁解牛动作的“合于《桑林》之舞”,奏刀发出的声音合于“《经首》之会”

《周礼》中专设有“庖人”一职,“庖人掌六畜、六兽、六禽,辨其名物。”

在先秦时期,牛是非常尊贵的祭品以及礼品,人们非常看重牛,解牛这一举措也并非寻常,牛通常用于祭天、祭地、祭宗庙、王飨xiǎng等祭祀活动中。

知识补充

庖丁用的不是普通的杀牛刀,而是祭祀宗庙场合的礼器刀具——鸾刀。并且这种刀的刀环位置是一个铃铛,因此每一个动作都会发出悦耳的声响。更进一步,庖丁用礼器来解牛,动作和刀环铃声都合乎祭祀音乐的节拍,这极有可能是一次祭祀表演,而非厨师炫技或者梁惠王的心血来潮。正所谓“诸侯无故不杀牛,大夫无故不杀羊,士无故不杀犬豕”。庖丁解牛的故事可能实际描述的是一国之君观摩祭祀演练的纪实。

庖丁释刀对曰:“臣之所好者道也,进乎技矣。 始臣之解牛之时,所见无非全牛者。三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。

放下

自然规律

超过

起初

未曾

凭、用

精神

接触

感官

厨师放下刀回答说:“我所爱好的,是(事物的)规律,(已经)超过(一般的)技术了。开始我宰牛的时候,眼里所看到的没有不是牛的;三年以后,未曾见到整头的牛了。现在,我凭精神和牛接触,而不用眼睛去看,感官停止了而精神在活动。

判断句:

……者......也

依照于天然结构,击入牛体筋骨缝隙,引导刀进入(骨节间的)空处进刀,依照牛体本来的构造,不曾拿刀碰到过脉络相连和筋骨结合的地方,更何况大骨呢!技术好的厨师每年更换一把刀,用刀割断筋肉;一般的厨师每月(就得)更换一把刀,是用刀砍断骨头。如今,我的刀(用了)十九年,所宰的牛有几千头了,但刀刃的锋利就像刚从磨刀石上磨出来的一样。

依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大軱乎!良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。

用刀砍断骨头

名作状,每月

磨刀石

磨出

同“隙”空隙

引导,引刀进入

空隙

顺着

未曾尝试

名作状,每年

一般

筋骨结合

的地方

牛体自然结构

击入

本来的结构

“枝”枝脉

宾语前置:

未尝技经肯綮

于

状语后置

臣之所好者道也,进乎技矣。

1、庖丁对自己解牛的态度是?

2、庖丁解牛经历了哪几重境界?

始臣之解牛之时:“所见无非全牛也”

第一境界

目有全牛

不懂规律,技术一般

三年后:“未尝见全牛也”

第二境界

目无全牛

认识规律,技术高超

方今之时:“以神遇而不以自视,官知止而神欲行”

第三境界

游刃有余

运用规律,哲理阶段

至高境界

目有全牛

目无全牛

游刃有余

不懈实践、专心致志、尊重规律、运用规律

庖丁的心路与禅宗的三境界

族庖所见无非全牛也

——见山是山,见水是水(感官知觉)

良庖:未尝见全牛也

——见山不是山,见水不是水(智慧思考)

神庖:以神遇而不以目视

——见山仍是山,见水仍是水(精神冥契)

(王国维《人间词话》)古今之成大事业者,必经三种之境界:

"昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。"

"衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。"

"众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。"

臣之所好者,道也。

不畏艰难,目标高远

三年之后

坚定不移,孜孜以求

以神遇而不以目视

千锤百炼,终成正果

本段中庖丁将良庖、族庖和自己的用刀方法作了比较,说说这样写有什么作用?

“良庖岁更刀”

割

“族庖月更刀”

折

“臣之刀十九年”

解

对比。对比三者不同的用刀方法割、折、解,意在说明“有道”和“无道”的不同,强调解牛要悟“道”、循“道”而行,即遵循规律、顺应自然,切忌不懂规律地固执莽撞。

问题探究

彼节者有间,而刀刃者无厚。以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣,是以十九年而刀刃若新发于硎。虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为|止,行为|迟,动刀甚微。謋然已解,如土委|地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。

间隙

形作名,厚度

宽绰的样子

刀刃的运转

宾前,因此

牛骨节

戒惧的样子

为此

通“缮”,擦拭

散落卸落

省略“于”

悠然自得

因为

虽然这样

筋骨交错的地方

省略“之”

碰到

那牛的骨节有间隙,而刀刃是没有厚度的;用很薄的(刀刃)插入有空隙的(骨节) ,宽宽绰绰地,对刀刃的运转必然是有余地的啊!因此,十九年来,刀刃还像刚从磨刀石上磨出来的一样。虽然这样,每当碰到(筋骨)交错聚结的地方,我看到那里很难下刀,就小心翼翼地提高警惕,目光因为有这个交错聚结的地方儿集中在那里,动作也因此而缓慢下来。动起刀来非常轻,豁啦一声,(牛的骨和肉一下子)解开了,就像泥土散落在地上一样。(我)提着刀站立起来,为此举目四望,为此志得意满,(然后)把刀擦拭干净,收藏起来。”

-31-

所见无非全牛也

纵比

开始之时:

未尝见全牛也

三年之后:

以神遇而不以目视

方今之时:

割也

良庖岁更刀:

横比

折也

族庖月更刀:

刀刃新发于硎

臣之刀十九年:

只有通过长期的解牛实践,才能获得解牛之“道”,即获得“解牛的规律”。

对比三者不同的用刀方法割、折、新,意在说明“有道”和“无道”的不同,强调“道”之重要。切忌不懂规律地固执莽撞,都是先果后因。

1、本段是如何描写庖丁技艺高超的?

①对比

1、本段是如何描写庖丁技艺高超的?

②神态描写、动作描写

写其小心翼翼、高度警惕的专注态度;

每至于族,吾见其难为,怵然为戒

写出庖丁观察的谨慎细致、遇难时的从容淡定、一丝不苟。

视为止,行为迟,动刀甚微

则从动刀之结果来写出庖丁解牛的熟练、轻松。

謋然已解,如土委地

则刻画了庖丁解牛的驾轻就熟、悠然自得之神态。

提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志

文本研读

庖丁的 解牛之道 解牛理念:

解牛境界:

解牛方法:

解牛态度:

解牛之后:

所好者道也,进乎技也。

所见无非全牛→目无全牛

→以神遇而不以目视。

依乎天理,因其固然;

以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣!

每至于族,...动刀甚微。

踌躇满志,善刀而藏之。

2.庖丁解牛技术出神入化的原因是什么?

细读第三段,筛选相关信息完成以下表格,探究庖丁的“解牛之道”。

①理念高于普通厨师,以“求解牛之道”作为目标。

②“执着”。为了“解牛之道”,不懈追求,反复实践,探求规律。

③“得法”。顺应自然,尊重自然,懂得并且能够利用解牛的规律。

④“谨行”。虽掌握了解牛之“道”,但解牛之时仍然小心谨慎。

⑤“藏锋”。虽踌躇满志,却不露锋芒。

文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

懂得

养生的道理

梁惠王说:“好啊!我听了厨师的这番话,懂得了养生的道理了。”

解牛之悟

庖丁的“解牛之道”和文惠君感悟到的“养生之道”有什么联系?

解牛之道 养生之道

喻体 喻体特点 本体 本体特点

牛 社会

刀 人

解牛 处世

筋骨交错

十九年若新发于硎

保全自身、长生

关系错综复杂

依乎天理:按照生理规律

顺应规律

批大郤:避开硬骨

避开尖锐矛盾

导大窾:顺着空隙

选更好走的路

“养生之道”:在错综复杂的现实社会中,要像庖丁避开肯綮一样,来避开矛盾,顺应自然,游刃有余地在各种矛盾的缝隙中生存,像保护刀刃一样来保护自己,从而达到本性无伤,天年尽享。

庖丁的“解牛之道”和文惠君感悟到的“养生之道”有什么联系?

创作背景

庄子生活在战国中期,这是非常激烈的社会转型时期,社会动乱,民不聊生,身处乱世的人们对人生、对前途充满了迷茫。庄子针对人在残酷现实不能任其本性无拘无束生活、面临无情摧残难以尽享天年的现实,被迫随时随地悚然惊心地谨慎藏锋,适时顺应,无求远害,想在复杂的斗争的骨节缝中寻找一个空隙,把它作为保全生命的安乐窝,以便在这乱世中游刃有余地活下去。这篇寓言体现的就是这种心境。

庄子认为,人类社会充满着错综复杂的矛盾,要避开矛盾,寻求解脱,就必须像庖丁解牛那样,找出规律,游刃有余,不受损伤,以求保身、全生、养亲、尽年,反映了没落阶级消极遁世的思想情绪。

臣之所好者,道也;进乎技矣——

臣以神遇不以目视——

依乎天理……因其固然——

技经肯綮之未尝——

以无厚入有间——

每至于族……行为迟,动刀甚微——

善刀而藏之——

了解规律,掌握规律

抓住本质,用心处事

顺其自然,不强求

避开锋芒,从长计议

以己之利攻彼之弊

不莽撞,谨慎行事

收敛锋芒,低调做人

休养生息,养精蓄锐

依理

谨行

藏锋

从这篇课文中我们还可以读到哪些“人生之道”呢?

儒家热衷于重建社会秩序,企图以道德礼制重整人心,克制当时人们泛滥的私欲。所以孔子不断教人去追求仁义,成为君子,目的皆是希望重现一个和谐的理想社会。

儒家

道家所关心的,却是人处于乱世之下如何立身处世而自保。道家主张既然万事万物皆摆脱不了自然规律而变化,所以人也必须遵照自然规律而生活。道家的终极关怀是于乱世中找寻个人的自我救赎,自保全生的方法,具有强烈的个人主义色彩。

道家

春秋战国——纷乱的时代

儒家所重的是群体社会。 道家所关怀的是个人。

知识拓展

一切事物都有它自身的规律,只要反复实践,不断积累经验,就能像庖丁一样,认识和掌握事物的规律,做到游刃有余。

小结

素材积累:人生之道

臣之所好者道也,进乎技矣。

——人生追求不同,境界也不同。

有个人经过一个建筑工地,问那里的建筑工人:“请问你们在干什么 ”

第一个人没好气地回答"没看见我在砌墙吗 "

第二个人微笑道:“我在建造一座大楼。”

第三个人笑的更灿烂:“我们在建设一个新城市。”

十年后,第一个人仍然在工地砌墙;

第二个人坐在明亮的办公室里绘制图纸,他成了一名工程师;

第三个人则成了他们两人的老板。

——学无止境,百尺竿头,还能更进一步。

庖丁解牛并没有满足于第二境界,才能进入神乎其神的第三重境界。以终为始,不断超越

①路,道路

蜀道之难,难于上青天。(《蜀道难》)

②取道,经过

从郦山下,道芷阳间行。(《鸿门宴》)

③道义,王道

伐无道,诛暴秦。(《陈涉世家》)

④思想,学说

于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首。(《过秦论》)

道

一词多义

⑤天道,自然的规律

臣之所好者道也。(《庖丁解牛》)

⑥风尚

师道之不复,可知矣。(《师说》)

⑦志向

道不同,不相为谋。(《论语·卫灵公》)

⑧途径,方法

行军用兵之道,非及向时之士也。(《过秦论》)

⑨同“导”,引导,疏导

乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!(《离骚》)

⑩说,议论

人道是,三国周郎赤壁。(《念奴娇·赤壁怀古》)

①表示承接,可译为:就,于是,这才

玄德升闻,乃命以位。(《尚书》)

②表示出乎意料,可译为:竟,竟然,却

巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及。(《师说》)

③表示对事物范围的一种限制,可译为:才,仅

度我至军中,公乃入。(《鸿门宴》)

④表示判断,可译为:是,就是

是乃仁术也。(《齐桓晋文之事》)

副词

乃

庄子轶事

庄子一开始是想做官的,可是,在他做过漆园吏之后,他觉得做官是对个人精神的一种折磨。虽然做官可以带来荣华富贵,但却会失去人性的自由,于是他决定不再做官。

一天,庄子正在水边钓鱼。楚威王派的使臣带着千金重礼找到了他,要请他去做相国。“楚王很早就听说了您的贤名,想让您费心操劳我们的国事。盼望您能出山相助,上为君王分忧,下为百姓谋福。”使臣讲话很客气。可是,听明使臣的来意后,庄子连钓竿都没放下,就淡然地说:“千金的重礼,真是不少了;一国之相,地位也够高了。不过不知你们是否见过祭祀用的牛呢?喂养它数年,要把它拉去杀掉之前,总是先给它披上有花纹的绸缎,让它风光个够。等到它不得不挨刀时,即便它想舍弃荣华,不要风光,去当一头猪圈中的小猪,却是不可能的了。

弃绝功名,追求自由

我还听说你们楚国有一只龟,已经死了三千年了,国君还是把它当作神物,用丝巾包起来,放在锦盒里,供奉在庙堂上。你们说这只龟是愿意作为一把干骨头受人尊重呢,还是愿意活着在泥水里爬呢 ”使臣说:“当然是愿意活着在泥水里爬啦。”庄子说:“所以啊,你们请回吧,我也是宁愿做一只自由自在地在污泥中爬的龟,不愿意做一头先披红挂绿后被人宰掉的牛。”

庄子轶事

庄子轶事

鼓盆而歌

庄子的妻子死了,惠子前往吊唁,庄子却正两脚往前伸直像簸箕一样坐着,一边敲打着瓦缶一边唱歌。惠子说:“你跟死去的妻子生活了一辈子,生儿育女直至衰老,人死了你不伤心哭泣也就算了,却敲着瓦缶唱起歌来,也太过分了吧!”庄子说:“不对哩。她刚死之时,我怎么能不感慨伤心呢!可是她原本就是没有生命的,不仅没有生命而且没有形体和气息。在若有若无之间,变化而有了气,气变化而有了形体,形体变化而有了生命,如今又变化回到死亡,这就跟春夏秋冬四季运行一样。死去的那个人将安安稳稳地寝卧在天地之间,而我却呜呜地围着她啼哭,自认为这不能通晓于天命,所以也就停止了哭泣。”

《庄子》

蝴蝶是我,我就是蝴蝶。

一群人在人家梦里打来打去,有意思吗?

——《庄周梦蝶》

天地与我并生,万物与我为一。

——《齐物论》

我的坐骑可是纯天然无污染。

人非草木,安知草木无情?

你们眼中的庄周

历史上的庄周:

这些故事分别是:

庄周梦蝶 运斤成风 鲲鹏图南

这些故事的作者就是:

庄子

了解庄子

庄子(约前369-前286),名 ,字 (一说子沐),宋国蒙(今河南商丘东北)人,战国时期伟大的思想家、哲学家、文学家。他继承并发展了老子的思想,是道家学派的重要代表人物,与道家始祖老子并称为“老庄”,他们的哲学思想体系,被思想学术界尊为“老庄哲学”。庄子最早提出的“内圣外王”思想,对儒家影响深远。主要思想:天人合一、清静无为。政治观:主张无为而治。由于现实的束缚和苦闷,他还倡导精神超脱,主张彻底摒除世俗名利地位之心,入于精神自由的“逍遥”之境。

周

子休

庄子生平

与梁惠王、齐宣王是同时期人。他生活贫困,学识渊博,淡泊名利,靠编草鞋为生,以清静修道为务,过着隐居生活。他对当时统治者攻城占地的做法深恶痛绝,对儒家积极参与政事给予了尖锐的批评,主张“出世”。相传,庄子自幼聪明好学,以庄子之才学取财富高位如探囊取物,然庄子无意仕途,一生率性任真,崇尚自然,非毁礼法,傲视王侯。楚威王曾以厚礼聘他为相,被他拒绝,终身不仕。据传庄子尝隐居南华山,卒葬南华山。被后世尊称为道教祖师、南华真人、道教四大真人之一。称其著书《庄子》为《南华经》。

无神论和天道观

庄子认为,道是无处不在的,但道又是没有具体形态和意志的,道是产生天地万物的本原。(朴素的、原始的唯物观)

自然观

天人合一。宇宙自然是大天地,人则是一个小天地。人和自然在本质上是相通的,故一切人事均应顺乎自然规律,达到人与自然和谐。

庄子思想

人生观

知其不可奈何而安之若命。意思是说,你无法对抗命运,你只能顺应自然顺应命运。我们要安时顺命,超然物外,才能实现精神的自由和逍遥。选择做官富贵就没有自由,选择自由就要甘于平凡和贫困,庄子选择了后者。

辩证法

庄子认为,事物是由正反两个方面的矛盾对立组成的,相互依赖相互转化。 “死生、存亡、穷达、贫富、贤与不肖、毁誉”这些矛盾是相互转化的。

齐物论

这是庄子哲学思想的基础。庄子认为,这世界上的一切,其实从更高远的境界来观察的话,我们会发现,一切都是一样的。什么喜怒哀乐,什么荣华富贵,甚至连生与死,最终都是一样,他们之间没有差别。既然如此,我们所谓的失败,所谓的挫折,那也只是过眼烟云了。

朝三暮四

有个玩猴子的人拿橡实喂猴子,他跟猴子说,早上给每个猴子三个橡子,晚上给四个,所有的猴子听了都急了;后来他又说,早上给四个,晚上给三个,所有的猴子就都高兴了(见于《庄子·齐物论》)。

从整体出发看人的一生,每个人得到的都是差不多的,有的人年轻时拿多了点,有的人年迈时多拿点,总体上是一样的。

《庄子》是庄子及其后学者所著道家经典。与《老子》《周易》合称“三玄”。《庄子》善于虚构,想象力极为丰富,意境开阔,描绘生动,善于用寓言和比喻,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格,对后世文学有较大的影响。他的作品被人称之为“文学的哲学,哲学的文学”。

原有52篇,现存33篇,分为内篇、外篇和杂篇。

《庄子》介绍

杂篇11篇

内篇7篇

外篇15篇

为庄周所作

其门人及后学之手

名篇有《逍遥游》《齐物论》《养生主》等

全面阐述了庄子的宇宙观、历史观、人生观、道德论和政治论

庄子后学对庄子思想的继承和发挥

对内篇补充和发挥,对丑恶现实的愤慨表现的更为强烈

“养生主”意思就是养生的要领、关键

庄子·内篇·养生主

谈养生(达到精神的自由与逍遥)之道

本文节选自其中第二部分。

庄子认为,养生之道重在顺应自然,忘却情感,不为外物所滞。庄子主张的是“至知/无知”,既知识不能简单地说“越多越好”或“越少越好”,而是要区别清楚。顺道知识越多越好,悖道知识越少越好。所以,求知既是知识增加的过程,也是鉴别所得知识是否合道,并剔除悖道知识的过程。这里的“道”,可以理解成真理。本文字里行间表面虽是在谈论养生,实际上是在体现作者的哲学思想。

解题

庖:厨师

丁:厨师的名字

解:剖开、分割。

解牛:分解牛的肢体

庖丁解牛:一个叫丁的厨师分解牛的肢体

丁

①从事专门劳动的人,如家丁、园丁。

②人口。人丁兴旺

③成年男性。壮丁、丁男(丁女)

④丁忧(艰)

庖丁:名叫丁的厨工。庖:厨师。

师襄:名叫襄的乐师。

弈秋:名叫秋的棋手。

匠石:名叫石的匠人。

庖丁

春秋战国时代人们称呼以某种技艺为职业的人,习惯以“职业+名”的方式。

师旷:名叫旷的乐师。

优孟:名叫孟的优伶。

医和:名叫和的医生。

文题解读

古汉语中的人物称谓法

文中成语

庖丁:古代指厨师。解:分开,剖开。厨师善于把牛解剖开。比喻技术纯熟神妙,运用轻松自如。

庖丁解牛

游:运转;刃:刀口;余:余地。比喻工作熟练,有实际经验,解决问题毫不费事。

游刃有余

悠然自得,心满意足。现指对自己的现状或取得的成就非常得意。

踌躇满志

形容技艺达到极纯熟的境界。亦形容办事精明熟练。全:完整。

目无全牛

文中成语

解决问题的方法对,方向准,比喻切中要害,找到了解决问题的好办法。

切中肯綮

从骨头接合处批开,无骨处则就势分解。比喻善于从关键处入手,顺利解决问题。

批郤导窾

像新磨的刀那样锋利。比喻刚参加工作就显露出出色的才干。

新硎初试

不用眼睛看,只凭潜意识去做某种活动。指对某一事物有透彻的了解。

官止神行

将刀擦净,收藏起来。比喻适可而止,自敛其才。

善刀而藏

庖páo丁解牛

庖丁为文惠君解牛,手之所触,肩之所倚,足之所履lǚ,膝之所踦yǐ,砉xū然向xiǎng然,奏刀騞huō然,莫不中zhòng音。合于《桑林》之舞,乃中zhòng《经首》之会。

文惠君曰:“嘻,善哉!技盖hé至此乎?”

庖丁释刀对曰:“臣之所好hào者/道也,进乎技矣。始臣之解牛之时,所见无非牛者;三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理,批大郤xì,导大窾kuǎn,因其固然,技经肯綮qìng之未尝,而况大軱gū乎!良庖/岁更刀,割也;族庖/月更刀,折zhé也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃rèn若新发于硎xíng 。彼节者有间jiàn,而刀刃者无厚;以无厚入有间jiàn,恢恢huī乎/其于游刃/必有余地矣!是以/十九年/而刀刃若新发于硎xíng 。虽然,每至于族,吾见其难为wéi,怵chù然为戒,视为wèi止,行为wèi迟,动刀甚微。謋huò然已yǐ解,如土委地。提刀而立,为wèi之四顾,为wèi之踌躇chóu chú满志,善刀而藏cáng之。” 文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

第一部分(第1、2段):

描写庖丁解牛的场面,突出庖丁技术高超。

第二部分(第3段):

写庖丁与文惠君的对话,表现庖丁解牛经历的三重境界,表明庖丁技术高超的原因。

第三部分(第4段):

从故事引出养生之道。

划分层次

庖丁为文惠君解牛。手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀騞然,莫不中音,合于桑林之舞,乃中经首之会。

给,替

“响”

合乎

节拍

没有

又

“所”字结构,“所”+v.=名词性结构,……的地方

庖丁给梁惠王宰牛。手所接触的地方,肩膀所倚靠的地方,脚所踩的地方,膝盖所顶的地方,哗哗作响,进刀时豁豁地,没有不合音律的:合乎(汤时)《桑林》舞乐的节拍,又合乎(尧时)《经首》乐曲的节奏。

梁惠王说:“嘻,好啊!(你解牛的)技术怎么会高超到这种程度啊?”

解牛之美

文惠君曰:“善哉!技盖至此乎?”

很好

通“盍”,怎么

手接触到的地方,肩靠的地方,脚踩的地方,膝盖顶的地方。

进

助词,无实义。

踩,名作动

抵住

皮骨相离的声音

描绘庖丁解牛的场景

“所”字用法:

解 砉然、向然、騞然

手“触”

肩“倚”

足“履”

膝“踦”

赏析庖丁的解牛之美

“桑林之舞” “经首之会”

描绘出庖丁动作的节奏感

说明其技艺已达到至高境界。

(2)声音

(1)动作

(3)节奏

突出庖丁解牛技艺的高超和动作的娴熟。四个动作,突出庖丁的手脚利索,活画出他的姿态。

描摹解牛时进刀而发出的声音,富有节奏,具有美感。令人如临其境,如闻其声。

作者是怎样描写庖丁解牛的场面的?这样写有什么作用?

正面描写

侧面描写:文惠君的评价

内容方面:不谈血腥惨叫,暗示了牛在毫无痛苦的情形下被“解”了,说明庖丁的技艺出神入化。

结构方面:为下文文惠君的赞叹、质疑和庖丁的畅谈解牛之道做了自然的铺垫。

作者写解牛场面,为什么避而不谈实况———牛的挣扎之状、血流之景、惨叫之声,而极写庖丁解牛动作的“合于《桑林》之舞”,奏刀发出的声音合于“《经首》之会”

《周礼》中专设有“庖人”一职,“庖人掌六畜、六兽、六禽,辨其名物。”

在先秦时期,牛是非常尊贵的祭品以及礼品,人们非常看重牛,解牛这一举措也并非寻常,牛通常用于祭天、祭地、祭宗庙、王飨xiǎng等祭祀活动中。

知识补充

庖丁用的不是普通的杀牛刀,而是祭祀宗庙场合的礼器刀具——鸾刀。并且这种刀的刀环位置是一个铃铛,因此每一个动作都会发出悦耳的声响。更进一步,庖丁用礼器来解牛,动作和刀环铃声都合乎祭祀音乐的节拍,这极有可能是一次祭祀表演,而非厨师炫技或者梁惠王的心血来潮。正所谓“诸侯无故不杀牛,大夫无故不杀羊,士无故不杀犬豕”。庖丁解牛的故事可能实际描述的是一国之君观摩祭祀演练的纪实。

庖丁释刀对曰:“臣之所好者道也,进乎技矣。 始臣之解牛之时,所见无非全牛者。三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。

放下

自然规律

超过

起初

未曾

凭、用

精神

接触

感官

厨师放下刀回答说:“我所爱好的,是(事物的)规律,(已经)超过(一般的)技术了。开始我宰牛的时候,眼里所看到的没有不是牛的;三年以后,未曾见到整头的牛了。现在,我凭精神和牛接触,而不用眼睛去看,感官停止了而精神在活动。

判断句:

……者......也

依照于天然结构,击入牛体筋骨缝隙,引导刀进入(骨节间的)空处进刀,依照牛体本来的构造,不曾拿刀碰到过脉络相连和筋骨结合的地方,更何况大骨呢!技术好的厨师每年更换一把刀,用刀割断筋肉;一般的厨师每月(就得)更换一把刀,是用刀砍断骨头。如今,我的刀(用了)十九年,所宰的牛有几千头了,但刀刃的锋利就像刚从磨刀石上磨出来的一样。

依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大軱乎!良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。

用刀砍断骨头

名作状,每月

磨刀石

磨出

同“隙”空隙

引导,引刀进入

空隙

顺着

未曾尝试

名作状,每年

一般

筋骨结合

的地方

牛体自然结构

击入

本来的结构

“枝”枝脉

宾语前置:

未尝技经肯綮

于

状语后置

臣之所好者道也,进乎技矣。

1、庖丁对自己解牛的态度是?

2、庖丁解牛经历了哪几重境界?

始臣之解牛之时:“所见无非全牛也”

第一境界

目有全牛

不懂规律,技术一般

三年后:“未尝见全牛也”

第二境界

目无全牛

认识规律,技术高超

方今之时:“以神遇而不以自视,官知止而神欲行”

第三境界

游刃有余

运用规律,哲理阶段

至高境界

目有全牛

目无全牛

游刃有余

不懈实践、专心致志、尊重规律、运用规律

庖丁的心路与禅宗的三境界

族庖所见无非全牛也

——见山是山,见水是水(感官知觉)

良庖:未尝见全牛也

——见山不是山,见水不是水(智慧思考)

神庖:以神遇而不以目视

——见山仍是山,见水仍是水(精神冥契)

(王国维《人间词话》)古今之成大事业者,必经三种之境界:

"昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。"

"衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。"

"众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。"

臣之所好者,道也。

不畏艰难,目标高远

三年之后

坚定不移,孜孜以求

以神遇而不以目视

千锤百炼,终成正果

本段中庖丁将良庖、族庖和自己的用刀方法作了比较,说说这样写有什么作用?

“良庖岁更刀”

割

“族庖月更刀”

折

“臣之刀十九年”

解

对比。对比三者不同的用刀方法割、折、解,意在说明“有道”和“无道”的不同,强调解牛要悟“道”、循“道”而行,即遵循规律、顺应自然,切忌不懂规律地固执莽撞。

问题探究

彼节者有间,而刀刃者无厚。以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣,是以十九年而刀刃若新发于硎。虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为|止,行为|迟,动刀甚微。謋然已解,如土委|地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。

间隙

形作名,厚度

宽绰的样子

刀刃的运转

宾前,因此

牛骨节

戒惧的样子

为此

通“缮”,擦拭

散落卸落

省略“于”

悠然自得

因为

虽然这样

筋骨交错的地方

省略“之”

碰到

那牛的骨节有间隙,而刀刃是没有厚度的;用很薄的(刀刃)插入有空隙的(骨节) ,宽宽绰绰地,对刀刃的运转必然是有余地的啊!因此,十九年来,刀刃还像刚从磨刀石上磨出来的一样。虽然这样,每当碰到(筋骨)交错聚结的地方,我看到那里很难下刀,就小心翼翼地提高警惕,目光因为有这个交错聚结的地方儿集中在那里,动作也因此而缓慢下来。动起刀来非常轻,豁啦一声,(牛的骨和肉一下子)解开了,就像泥土散落在地上一样。(我)提着刀站立起来,为此举目四望,为此志得意满,(然后)把刀擦拭干净,收藏起来。”

-31-

所见无非全牛也

纵比

开始之时:

未尝见全牛也

三年之后:

以神遇而不以目视

方今之时:

割也

良庖岁更刀:

横比

折也

族庖月更刀:

刀刃新发于硎

臣之刀十九年:

只有通过长期的解牛实践,才能获得解牛之“道”,即获得“解牛的规律”。

对比三者不同的用刀方法割、折、新,意在说明“有道”和“无道”的不同,强调“道”之重要。切忌不懂规律地固执莽撞,都是先果后因。

1、本段是如何描写庖丁技艺高超的?

①对比

1、本段是如何描写庖丁技艺高超的?

②神态描写、动作描写

写其小心翼翼、高度警惕的专注态度;

每至于族,吾见其难为,怵然为戒

写出庖丁观察的谨慎细致、遇难时的从容淡定、一丝不苟。

视为止,行为迟,动刀甚微

则从动刀之结果来写出庖丁解牛的熟练、轻松。

謋然已解,如土委地

则刻画了庖丁解牛的驾轻就熟、悠然自得之神态。

提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志

文本研读

庖丁的 解牛之道 解牛理念:

解牛境界:

解牛方法:

解牛态度:

解牛之后:

所好者道也,进乎技也。

所见无非全牛→目无全牛

→以神遇而不以目视。

依乎天理,因其固然;

以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣!

每至于族,...动刀甚微。

踌躇满志,善刀而藏之。

2.庖丁解牛技术出神入化的原因是什么?

细读第三段,筛选相关信息完成以下表格,探究庖丁的“解牛之道”。

①理念高于普通厨师,以“求解牛之道”作为目标。

②“执着”。为了“解牛之道”,不懈追求,反复实践,探求规律。

③“得法”。顺应自然,尊重自然,懂得并且能够利用解牛的规律。

④“谨行”。虽掌握了解牛之“道”,但解牛之时仍然小心谨慎。

⑤“藏锋”。虽踌躇满志,却不露锋芒。

文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

懂得

养生的道理

梁惠王说:“好啊!我听了厨师的这番话,懂得了养生的道理了。”

解牛之悟

庖丁的“解牛之道”和文惠君感悟到的“养生之道”有什么联系?

解牛之道 养生之道

喻体 喻体特点 本体 本体特点

牛 社会

刀 人

解牛 处世

筋骨交错

十九年若新发于硎

保全自身、长生

关系错综复杂

依乎天理:按照生理规律

顺应规律

批大郤:避开硬骨

避开尖锐矛盾

导大窾:顺着空隙

选更好走的路

“养生之道”:在错综复杂的现实社会中,要像庖丁避开肯綮一样,来避开矛盾,顺应自然,游刃有余地在各种矛盾的缝隙中生存,像保护刀刃一样来保护自己,从而达到本性无伤,天年尽享。

庖丁的“解牛之道”和文惠君感悟到的“养生之道”有什么联系?

创作背景

庄子生活在战国中期,这是非常激烈的社会转型时期,社会动乱,民不聊生,身处乱世的人们对人生、对前途充满了迷茫。庄子针对人在残酷现实不能任其本性无拘无束生活、面临无情摧残难以尽享天年的现实,被迫随时随地悚然惊心地谨慎藏锋,适时顺应,无求远害,想在复杂的斗争的骨节缝中寻找一个空隙,把它作为保全生命的安乐窝,以便在这乱世中游刃有余地活下去。这篇寓言体现的就是这种心境。

庄子认为,人类社会充满着错综复杂的矛盾,要避开矛盾,寻求解脱,就必须像庖丁解牛那样,找出规律,游刃有余,不受损伤,以求保身、全生、养亲、尽年,反映了没落阶级消极遁世的思想情绪。

臣之所好者,道也;进乎技矣——

臣以神遇不以目视——

依乎天理……因其固然——

技经肯綮之未尝——

以无厚入有间——

每至于族……行为迟,动刀甚微——

善刀而藏之——

了解规律,掌握规律

抓住本质,用心处事

顺其自然,不强求

避开锋芒,从长计议

以己之利攻彼之弊

不莽撞,谨慎行事

收敛锋芒,低调做人

休养生息,养精蓄锐

依理

谨行

藏锋

从这篇课文中我们还可以读到哪些“人生之道”呢?

儒家热衷于重建社会秩序,企图以道德礼制重整人心,克制当时人们泛滥的私欲。所以孔子不断教人去追求仁义,成为君子,目的皆是希望重现一个和谐的理想社会。

儒家

道家所关心的,却是人处于乱世之下如何立身处世而自保。道家主张既然万事万物皆摆脱不了自然规律而变化,所以人也必须遵照自然规律而生活。道家的终极关怀是于乱世中找寻个人的自我救赎,自保全生的方法,具有强烈的个人主义色彩。

道家

春秋战国——纷乱的时代

儒家所重的是群体社会。 道家所关怀的是个人。

知识拓展

一切事物都有它自身的规律,只要反复实践,不断积累经验,就能像庖丁一样,认识和掌握事物的规律,做到游刃有余。

小结

素材积累:人生之道

臣之所好者道也,进乎技矣。

——人生追求不同,境界也不同。

有个人经过一个建筑工地,问那里的建筑工人:“请问你们在干什么 ”

第一个人没好气地回答"没看见我在砌墙吗 "

第二个人微笑道:“我在建造一座大楼。”

第三个人笑的更灿烂:“我们在建设一个新城市。”

十年后,第一个人仍然在工地砌墙;

第二个人坐在明亮的办公室里绘制图纸,他成了一名工程师;

第三个人则成了他们两人的老板。

——学无止境,百尺竿头,还能更进一步。

庖丁解牛并没有满足于第二境界,才能进入神乎其神的第三重境界。以终为始,不断超越

①路,道路

蜀道之难,难于上青天。(《蜀道难》)

②取道,经过

从郦山下,道芷阳间行。(《鸿门宴》)

③道义,王道

伐无道,诛暴秦。(《陈涉世家》)

④思想,学说

于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首。(《过秦论》)

道

一词多义

⑤天道,自然的规律

臣之所好者道也。(《庖丁解牛》)

⑥风尚

师道之不复,可知矣。(《师说》)

⑦志向

道不同,不相为谋。(《论语·卫灵公》)

⑧途径,方法

行军用兵之道,非及向时之士也。(《过秦论》)

⑨同“导”,引导,疏导

乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!(《离骚》)

⑩说,议论

人道是,三国周郎赤壁。(《念奴娇·赤壁怀古》)

①表示承接,可译为:就,于是,这才

玄德升闻,乃命以位。(《尚书》)

②表示出乎意料,可译为:竟,竟然,却

巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及。(《师说》)

③表示对事物范围的一种限制,可译为:才,仅

度我至军中,公乃入。(《鸿门宴》)

④表示判断,可译为:是,就是

是乃仁术也。(《齐桓晋文之事》)

副词

乃

庄子轶事

庄子一开始是想做官的,可是,在他做过漆园吏之后,他觉得做官是对个人精神的一种折磨。虽然做官可以带来荣华富贵,但却会失去人性的自由,于是他决定不再做官。

一天,庄子正在水边钓鱼。楚威王派的使臣带着千金重礼找到了他,要请他去做相国。“楚王很早就听说了您的贤名,想让您费心操劳我们的国事。盼望您能出山相助,上为君王分忧,下为百姓谋福。”使臣讲话很客气。可是,听明使臣的来意后,庄子连钓竿都没放下,就淡然地说:“千金的重礼,真是不少了;一国之相,地位也够高了。不过不知你们是否见过祭祀用的牛呢?喂养它数年,要把它拉去杀掉之前,总是先给它披上有花纹的绸缎,让它风光个够。等到它不得不挨刀时,即便它想舍弃荣华,不要风光,去当一头猪圈中的小猪,却是不可能的了。

弃绝功名,追求自由

我还听说你们楚国有一只龟,已经死了三千年了,国君还是把它当作神物,用丝巾包起来,放在锦盒里,供奉在庙堂上。你们说这只龟是愿意作为一把干骨头受人尊重呢,还是愿意活着在泥水里爬呢 ”使臣说:“当然是愿意活着在泥水里爬啦。”庄子说:“所以啊,你们请回吧,我也是宁愿做一只自由自在地在污泥中爬的龟,不愿意做一头先披红挂绿后被人宰掉的牛。”

庄子轶事

庄子轶事

鼓盆而歌

庄子的妻子死了,惠子前往吊唁,庄子却正两脚往前伸直像簸箕一样坐着,一边敲打着瓦缶一边唱歌。惠子说:“你跟死去的妻子生活了一辈子,生儿育女直至衰老,人死了你不伤心哭泣也就算了,却敲着瓦缶唱起歌来,也太过分了吧!”庄子说:“不对哩。她刚死之时,我怎么能不感慨伤心呢!可是她原本就是没有生命的,不仅没有生命而且没有形体和气息。在若有若无之间,变化而有了气,气变化而有了形体,形体变化而有了生命,如今又变化回到死亡,这就跟春夏秋冬四季运行一样。死去的那个人将安安稳稳地寝卧在天地之间,而我却呜呜地围着她啼哭,自认为这不能通晓于天命,所以也就停止了哭泣。”

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])