15.2《答司马谏议书》课件(共26张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 15.2《答司马谏议书》课件(共26张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

《答司马谏议书》

王安石

内容:梳理文本+重点字词+重点句式+课内素材运用

学习目标

1.梳理文本内容。

2.理解文言重点字词,学会文中相关的重要句式。

3.赏析文本内容,挖掘写作素材。

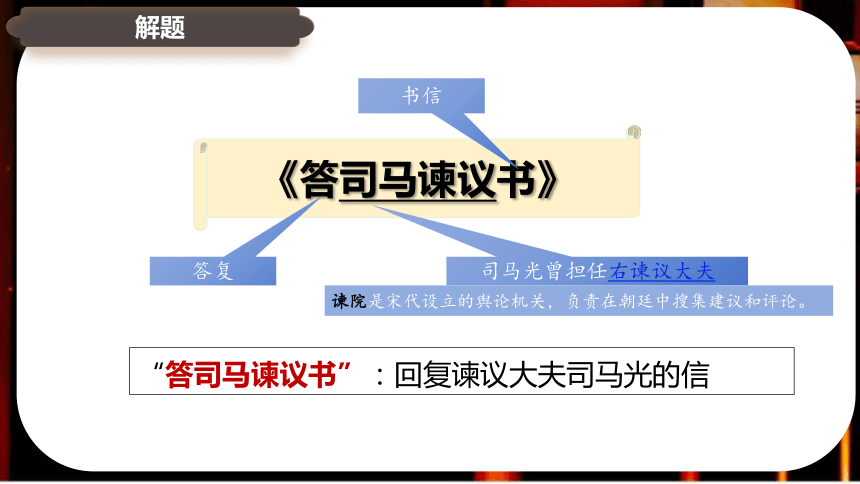

解题

《答司马谏议书》

司马光曾担任右谏议大夫

答复

书信

“答司马谏议书”:回复谏议大夫司马光的信

谏院是宋代设立的舆论机关,负责在朝廷中搜集建议和评论。

人物介绍

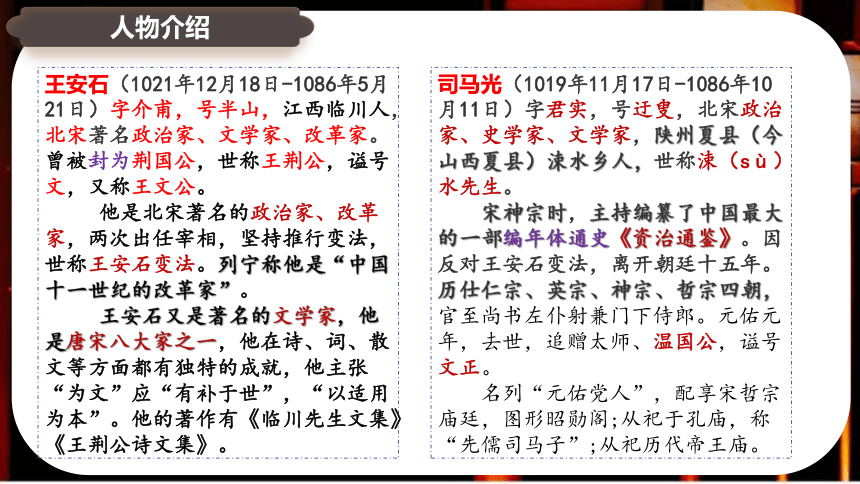

王安石(1021年12月18日-1086年5月21日)字介甫,号半山,江西临川人,北宋著名政治家、文学家、改革家。曾被封为荆国公,世称王荆公,谥号文,又称王文公。

他是北宋著名的政治家、改革家,两次出任宰相,坚持推行变法,世称王安石变法。列宁称他是“中国十一世纪的改革家”。

王安石又是著名的文学家,他是唐宋八大家之一,他在诗、词、散文等方面都有独特的成就,他主张“为文”应“有补于世”,“以适用为本”。他的著作有《临川先生文集》《王荆公诗文集》。

司马光(1019年11月17日-1086年10月11日)字君实,号迂叟,北宋政治家、史学家、文学家,陕州夏县(今山西夏县)涑水乡人,世称涑(sù)水先生。

宋神宗时,主持编纂了中国最大的一部编年体通史《资治通鉴》。因反对王安石变法,离开朝廷十五年。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,官至尚书左仆射兼门下侍郎。元佑元年,去世,追赠太师、温国公,谥号文正。

名列“元佑党人”,配享宋哲宗庙廷,图形昭勋阁;从祀于孔庙,称“先儒司马子”;从祀历代帝王庙。

背景介绍

王安石变法,是发生在宋神宗时期的改革,王安石发动的旨在改变北宋建国以来积贫积弱局面的一场社会改革运动。

变法自熙宁二年开始,至元丰八年宋神宗去世结束,故亦称熙宁变法、熙丰变法。

王安石变法以发展生产,富国强兵,挽救宋朝政治危机为目的,以"理财"、"整军"为中心,涉及政治、经济、军事、社会、文化各个方面,是中国古代史上继商鞅变法之后又一次规模巨大的社会变革运动。

文本解析

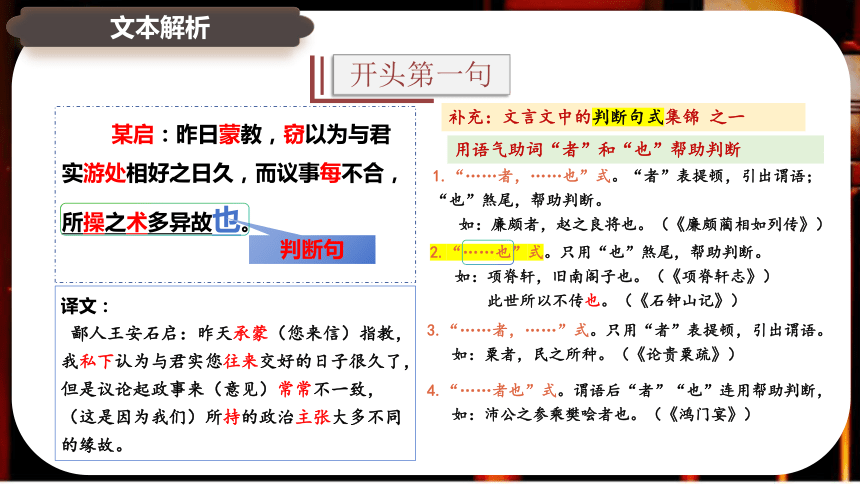

某启:昨日蒙教,窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也。

开头第一句

译文:

鄙人王安石启:昨天承蒙(您来信)指教,我私下认为与君实您往来交好的日子很久了,但是议论起政事来(意见)常常不一致,(这是因为我们)所持的政治主张大多不同的缘故。

判断句

补充:文言文中的判断句式集锦 之一

1.“……者,……也”式。“者”表提顿,引出谓语;“也”煞尾,帮助判断。

如:廉颇者,赵之良将也。(《廉颇蔺相如列传》)

2.“……也”式。只用“也”煞尾,帮助判断。

如:项脊轩,旧南阁子也。(《项脊轩志》)

此世所以不传也。(《石钟山记》)

3.“……者,……”式。只用“者”表提顿,引出谓语。

如:粟者,民之所种。(《论贵粟疏》)

4.“……者也”式。谓语后“者”“也”连用帮助判断,

如:沛公之参乘樊哙者也。(《鸿门宴》)

用语气助词“者”和“也”帮助判断

文本探究

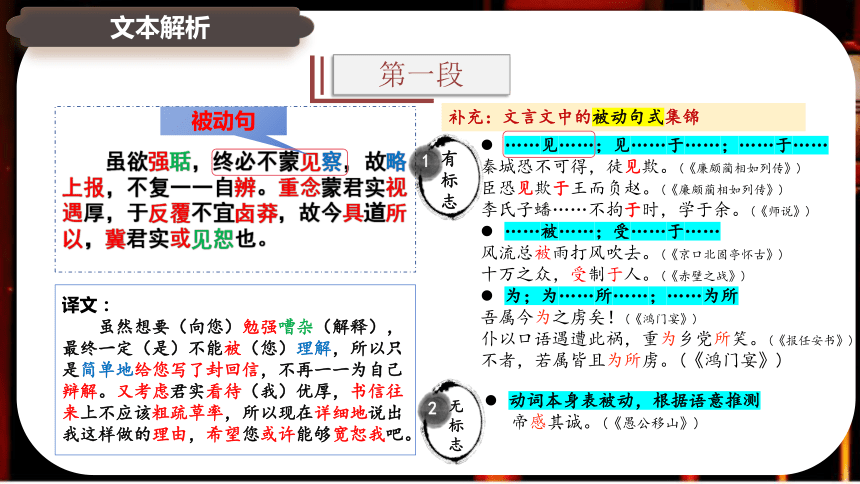

如何理解开头第一句的含义?

第一层:“昨日蒙教”是礼貌性套语;

第二层:提到与司马光“游处相好之日久”,感彩很浓,拉近了两人情感距离;

第三层:直接点明二人政治上不投合的原因所在。不伤感情,态度坦率。

北宋 王安石

文本解析

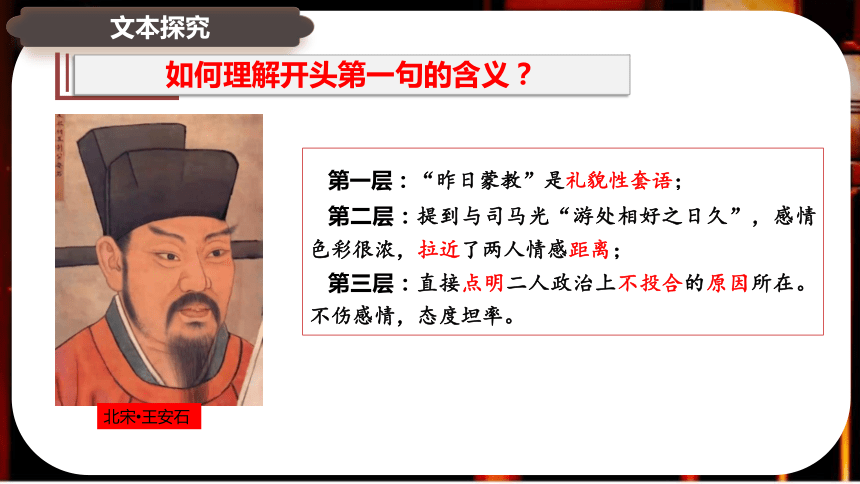

虽欲强聒,终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨。重念蒙君实视遇厚,于反覆不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。

第一段

译文:

虽然想要(向您)勉强嘈杂(解释),最终一定(是)不能被(您)理解,所以只是简单地给您写了封回信,不再一一为自己辩解。又考虑君实看待(我)优厚,书信往来上不应该粗疏草率,所以现在详细地说出我这样做的理由,希望您或许能够宽恕我吧。

被动句

补充:文言文中的被动句式集锦

1

有标志

……见……;见……于……;……于……

秦城恐不可得,徒见欺。(《廉颇蔺相如列传》)

臣恐见欺于王而负赵。(《廉颇蔺相如列传》)

李氏子蟠……不拘于时,学于余。(《师说》)

……被……;受……于……

风流总被雨打风吹去。(《京口北固亭怀古》)

十万之众,受制于人。(《赤壁之战》)

为;为……所……;……为所

吾属今为之虏矣!(《鸿门宴》)

仆以口语遇遭此祸,重为乡党所笑。(《报任安书》)

不者,若属皆且为所虏。(《鸿门宴》)

2

无标志

动词本身表被动,根据语意推测

帝感其诚。(《愚公移山》)

文本探究

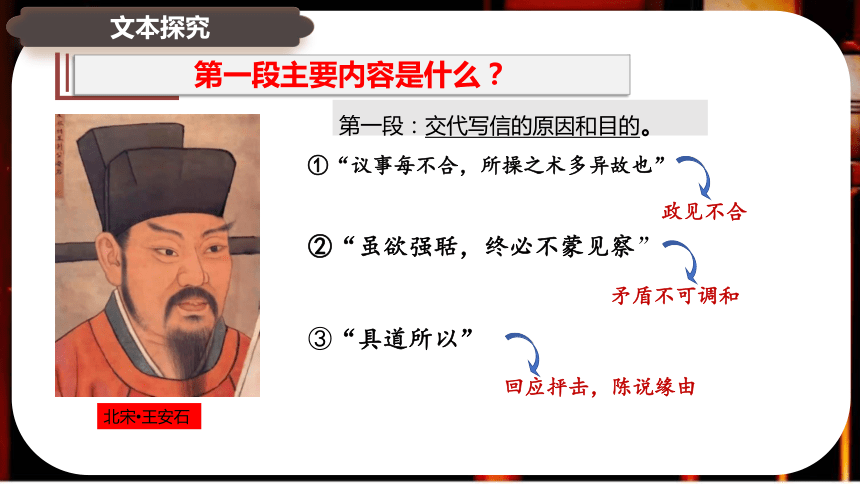

第一段主要内容是什么?

第一段:交代写信的原因和目的。

①“议事每不合,所操之术多异故也”

②“虽欲强聒,终必不蒙见察”

③“具道所以”

政见不合

矛盾不可调和

回应抨击,陈说缘由

北宋 王安石

文本解析

盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司。

第二段

译文:

有学问的读书人所争论的问题,特别注重于名义和实际(是否相符)。如果名义和实际的关系已经明确了,那么天下的大道理也就清晰了。现在君实您用来指教我的,是认为我(推行新法)侵夺了官吏们的职权,制造了事端,争夺了百姓的财利,拒绝接受不同的意见,因而招致天下人的怨恨和诽谤。我却认为从皇帝那里接受命令,商议法令制度,又在朝廷上修正(决定),把它交给负有专责的官吏(去执行)。

补充:文言文中的状语后置句式集锦

1.介词“于” 构成的介词结构后置:

月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。(《赤壁赋》)

3.介词“乎” 构成的介词结构后置:

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

(《师说》)

一般形式:动词+介词+宾语。常用的介词有“以、于、乎”等。

2.介词“以” 构成的介词结构后置:

具告以事。(《史记·项羽本纪》)

状语后置句

状语后置句

文本解析

某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。

第二段

译文:

我却认为从皇帝那里接受命令,商议法令制度,又在朝廷上修正(决定),把它交给负有专责的官吏(去执行),(这)不能算是侵夺官权;实行古代贤明君主的政策,用它来兴办(对天下)有利的(事业)、消除(种种)弊病,(这)不能算是制造事端;替天下治理整顿财政,(这)不能算是(与百姓)争夺财利;抨击不正确的言论,驳斥巧辩的坏人,(这)不能算是拒绝接受(他人的)规劝。

4个判断句

补充:文言文中的判断句式集锦 之(二)

用“为、是、乃、则、即、皆”表示判断

①如今人方为刀俎,我为鱼肉。(《鸿门宴》)

②汝是大家子(《孔雀东南飞》)

③当立者乃公子扶苏。(《陈涉世家》)

④此则岳阳楼之大观也。(《岳阳楼记》)

⑤梁父即楚将项燕。(《鸿门宴》)

⑥亭东自足下皆云漫(《登泰山记》)

文本解析

至于怨诽之多,则固前知其如此也。

第二段

译文:

至于(社会上对我的)那么多怨恨和诽谤,那是我本来早就料到它会这样的。

定语后置句

补充:文言文中的定语后置句式集锦之(一)

中心词+之+定语

①凌万顷之茫然(《赤壁赋》)

②蚓无爪牙之利,筋骨之强(《劝学》)

文本探究

第二段作者批驳了司马光的什么观点?有何作用?

作用:

抓住要点、驳倒要点,司马光信中其它的细支末节也就不攻自破。言简意明,要言不烦,理足气盛,毫不枝蔓。

观点:

“侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。”

北宋 司马光

文本解析

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何 为(wéi)而不汹汹然?

第三段

译文:

人们习惯于苟且偷安(已)不是一天(的事)了。士大夫们多数把不顾虑国家大事、附和世俗(的见解),向众人献媚讨好当做好事,(因而)皇上才要改变这种(不良)风气,那么我不去估量反对者的多少,想拿出(自己的)力量帮助皇上来抵制这股势力,(这样一来)那么那些人又为什么不(对我)大吵大闹呢?

宾语前置句

补充:文言文中的宾语前置句式集锦之(一)

疑问句中,疑问代词作宾语时,宾语前置

①大王来何操?(《鸿门宴》)

②沛公安在?(《鸿门宴》)

③客何为者 (《赤壁赋》)

1.都是疑问句

2.有疑问代词

句子的特点

何、谁、孰

胡、安、焉

奚、曷、安

文言文中常见疑问代词

文本解析

盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为(wèi)怨者故改其度,度(duó)义而后动,是而不见可悔故也。如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

第三段

译文:

盘庚迁都(的时候),怨恨他的人是老百姓啊,(并)不仅是朝廷上的士大夫(加以反对);盘庚不因为有人怨恨的缘故就改变自己的计划;(这是他)考虑到(迁都)合理,然后坚决行动;认为对(就)看不出有什么可以后悔的缘故啊。如果君实您责备我是因为(我)在位任职很久,没能帮助皇上干一番大事业,来施加恩泽给人民,那么我承认(自己是)有罪的;如果说现在应该什么事都不去做事情,墨守前人的陈规旧法罢了,那就不是我敢领教的了。

补充:文言文中的判断句集锦之(一)

“……者……也”式。“者”表提顿,引出谓语;“也”煞尾,帮助判断。

如:廉颇者,赵之良将也。(《廉颇蔺相如列传》)

用语气助词“者”和“也”帮助判断

判断句

文本探究

作者使用“盘庚之迁”的典故有何作用?

作用:

运用举例论证,以盘庚迁都为例,说明“怨诽之多”并不是评定是非的唯一标准,论证了当前变法的合理性与正义性,只要确认自己做得对,就不会因为别人的毁谤而放弃推行新法;也表明自己也会如盘庚一样毫不退缩,会力排众议,坚持变法,表达了自己坚持变法的决心。

文本解析

无由会晤,不任区区向往之至!

第四段

译文:

没有缘由见面,内心不胜仰慕至极!

【古代书信的套语,使全文结构更严谨】

小,用作自称的谦辞

文本思路

一

交代写信的原因和目的

反驳指责

阐述变法的原因,表达自己坚持改革的决心

书信常规的结尾

驳 “侵官”

驳 “生事”

驳 “征利”

驳 “拒谏”

受命于人主

议修于朝廷

举先王之政

以兴利除弊

辟 邪 说

难 壬 人

为天下理财

二

三

四

《答司马谏议书》

文本小结

本文针对司马光认为新法“侵官,生事,征利,拒谏,以致天下怨谤也”的指责,指出“儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣”,从而说明变法是正确的,司马光的攻击名实不符,全是谬论。

文章逐条驳斥司马光的谬论,从而批驳了保守派不恤国事、墨守成规的弊端,表现出作者坚持改革、绝不为流言俗语所动的决心以及坚持变法的坚决态度。

课内素材链接1

政见分歧:王安石与司马光本是好友,但因政治理念不同,在变法问题上产生了激烈的争论。两人的分歧体现了不同的政治立场和对国家治理的不同思考。

适用主题:多元观点、理性探讨、求同存异等。

文段范例:在思想碰撞的历史长河中,王安石与司马光的政见分歧犹如璀璨的浪花,深刻诠释了多元观点的价值与理性探讨的意义。两人虽为至交,却在变法这一时代命题上各执一词:司马光以 “侵官、生事、征利、拒谏、怨谤” 为据,坚守祖宗成法,忧虑变法动摇国本;王安石则引经据典、条分缕析,以 “兴利除弊” 为旗帜,力主革新以挽救积贫积弱的北宋王朝。这场争论中,没有绝对的对错,只有不同立场下对国家命运的深切关怀。他们在《答司马谏议书》中的书信交锋,摒弃人身攻击,以逻辑为矛、以史实为盾,展现出理性探讨的典范。倘若他们能在坚守自我的同时,尝试求同存异 —— 既保留司马光对传统制度的敬畏,又吸纳王安石变革图存的智慧,或许北宋历史将被重新书写。这启示我们,在多元观点的碰撞中,理性探讨方能拨开迷雾,而求同存异,更是推动社会进步的关键钥匙。

课内素材链接2

《答司马谏议书》中 “盘庚之迁” 的事例可以应用于以下主题:

适用主题1:改革创新

段落范例:

改革创新之路从非坦途,恰似盘庚迁都,在传统的桎梏中破局新生。当殷商旧都饱受洪水侵袭、资源匮乏之困,盘庚力排众议,以迁都之举打破积弊,开启全新发展格局。面对贵族的抵制、民众的不解,他却以 “视民利用迁” 的信念推行改革,这份魄力恰是改革者的精神内核。商鞅变法,“徙木立信” 打破旧制;改革开放,“摸着石头过河” 探索新路,皆与盘庚之迁一脉相承。历史反复证明:唯有敢于突破陈规、直面阻力,方能在时代浪潮中实现革新,开辟发展的新航道。

课内素材链接2

《答司马谏议书》中 “盘庚之迁” 的事例可以应用于以下主题:

适用主题2:坚持自我与信念

段落范例:

信念如炬,能在迷雾中指引方向;坚守如磐,可于质疑声中笃定前行。盘庚迁都之际,朝堂之上反对声浪滔天,百姓因故土难离而怨声载道,但他并未因外界质疑动摇分毫。他坚信迁都是振兴殷商的必由之路,这份对信念的坚守,让他跨越重重阻碍,最终实现国家中兴。就像玄奘西行,历经八十一难仍不改求取真经之志;屠呦呦深耕青蒿素研究,在无数次失败中坚守初心。当我们锚定正确目标,便应如盘庚般,以坚定不移的信念抵御外界干扰,让坚守成为抵达理想彼岸的舟楫。

课内素材链接2

《答司马谏议书》中 “盘庚之迁” 的事例可以应用于以下主题:

适用主题3:直面困难与挫折

段落范例:

困难是试金石,能淬炼出强者的筋骨;挫折是磨刀石,可打磨出勇者的锋芒。盘庚迁都时,洪水威胁、物资匮乏、民心浮动等难题接踵而至,他却未曾退缩半步。他亲自安抚民众、调配资源,以坚韧不拔的意志将危机转化为转机。这让我们看到,真正的勇者从不畏惧困难,而是主动迎接挑战。爱迪生在发明电灯的过程中,遭遇上千次失败,却始终迎难而上;中国航天事业从零起步,在技术封锁中突破重重难关。这些事例都印证:唯有以无畏的勇气直面挫折,以积极的姿态破解困局,方能在逆境中绽放光芒。

课内素材链接2

《答司马谏议书》中 “盘庚之迁” 的事例可以应用于以下主题:

适用主题4:着眼长远利益

段落范例:

“不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。” 盘庚迁都正是这一智慧的生动注脚。彼时殷商旧都虽安逸,但灾害频发、发展受限,盘庚却以长远眼光预见新都的潜力,甘愿背负短期骂名,也要为百姓谋百年福祉。这种舍弃眼前安稳、谋求长远发展的格局,恰似敦煌莫高窟的匠人们,耗尽毕生心血在荒漠中凿刻千年文明;又如塞罕坝的建设者,用三代人青春将荒漠变为绿洲。在人生抉择与社会发展中,我们都应学习盘庚,跳出短视局限,以长远眼光权衡利弊,方能行稳致远。

课内素材链接2

《答司马谏议书》中 “盘庚之迁” 的事例可以应用于以下主题:

适用主题5:担当责任

段落范例:

责任是使命的重量,是脊梁的硬度,更是照亮前路的明灯。盘庚身为君主,深知旧都之困将危及社稷根基,毅然扛起迁都重任。他不惧决策失误的风险,不避推行改革的艰辛,以 “朕不肩好逸,敢恭生生” 的担当,为国家和百姓开辟新境。这份责任感,与林则徐 “苟利国家生死以” 的大义、黄文秀扎根扶贫一线的坚守一脉相承。无论是个人成长还是社会进步,都需要这样的担当者 —— 在困境中挺身而出,在责任前勇挑重担,用行动诠释使命,以担当铸就辉煌。

结 束

《答司马谏议书》

王安石

内容:梳理文本+重点字词+重点句式+课内素材运用

学习目标

1.梳理文本内容。

2.理解文言重点字词,学会文中相关的重要句式。

3.赏析文本内容,挖掘写作素材。

解题

《答司马谏议书》

司马光曾担任右谏议大夫

答复

书信

“答司马谏议书”:回复谏议大夫司马光的信

谏院是宋代设立的舆论机关,负责在朝廷中搜集建议和评论。

人物介绍

王安石(1021年12月18日-1086年5月21日)字介甫,号半山,江西临川人,北宋著名政治家、文学家、改革家。曾被封为荆国公,世称王荆公,谥号文,又称王文公。

他是北宋著名的政治家、改革家,两次出任宰相,坚持推行变法,世称王安石变法。列宁称他是“中国十一世纪的改革家”。

王安石又是著名的文学家,他是唐宋八大家之一,他在诗、词、散文等方面都有独特的成就,他主张“为文”应“有补于世”,“以适用为本”。他的著作有《临川先生文集》《王荆公诗文集》。

司马光(1019年11月17日-1086年10月11日)字君实,号迂叟,北宋政治家、史学家、文学家,陕州夏县(今山西夏县)涑水乡人,世称涑(sù)水先生。

宋神宗时,主持编纂了中国最大的一部编年体通史《资治通鉴》。因反对王安石变法,离开朝廷十五年。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,官至尚书左仆射兼门下侍郎。元佑元年,去世,追赠太师、温国公,谥号文正。

名列“元佑党人”,配享宋哲宗庙廷,图形昭勋阁;从祀于孔庙,称“先儒司马子”;从祀历代帝王庙。

背景介绍

王安石变法,是发生在宋神宗时期的改革,王安石发动的旨在改变北宋建国以来积贫积弱局面的一场社会改革运动。

变法自熙宁二年开始,至元丰八年宋神宗去世结束,故亦称熙宁变法、熙丰变法。

王安石变法以发展生产,富国强兵,挽救宋朝政治危机为目的,以"理财"、"整军"为中心,涉及政治、经济、军事、社会、文化各个方面,是中国古代史上继商鞅变法之后又一次规模巨大的社会变革运动。

文本解析

某启:昨日蒙教,窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也。

开头第一句

译文:

鄙人王安石启:昨天承蒙(您来信)指教,我私下认为与君实您往来交好的日子很久了,但是议论起政事来(意见)常常不一致,(这是因为我们)所持的政治主张大多不同的缘故。

判断句

补充:文言文中的判断句式集锦 之一

1.“……者,……也”式。“者”表提顿,引出谓语;“也”煞尾,帮助判断。

如:廉颇者,赵之良将也。(《廉颇蔺相如列传》)

2.“……也”式。只用“也”煞尾,帮助判断。

如:项脊轩,旧南阁子也。(《项脊轩志》)

此世所以不传也。(《石钟山记》)

3.“……者,……”式。只用“者”表提顿,引出谓语。

如:粟者,民之所种。(《论贵粟疏》)

4.“……者也”式。谓语后“者”“也”连用帮助判断,

如:沛公之参乘樊哙者也。(《鸿门宴》)

用语气助词“者”和“也”帮助判断

文本探究

如何理解开头第一句的含义?

第一层:“昨日蒙教”是礼貌性套语;

第二层:提到与司马光“游处相好之日久”,感彩很浓,拉近了两人情感距离;

第三层:直接点明二人政治上不投合的原因所在。不伤感情,态度坦率。

北宋 王安石

文本解析

虽欲强聒,终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨。重念蒙君实视遇厚,于反覆不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。

第一段

译文:

虽然想要(向您)勉强嘈杂(解释),最终一定(是)不能被(您)理解,所以只是简单地给您写了封回信,不再一一为自己辩解。又考虑君实看待(我)优厚,书信往来上不应该粗疏草率,所以现在详细地说出我这样做的理由,希望您或许能够宽恕我吧。

被动句

补充:文言文中的被动句式集锦

1

有标志

……见……;见……于……;……于……

秦城恐不可得,徒见欺。(《廉颇蔺相如列传》)

臣恐见欺于王而负赵。(《廉颇蔺相如列传》)

李氏子蟠……不拘于时,学于余。(《师说》)

……被……;受……于……

风流总被雨打风吹去。(《京口北固亭怀古》)

十万之众,受制于人。(《赤壁之战》)

为;为……所……;……为所

吾属今为之虏矣!(《鸿门宴》)

仆以口语遇遭此祸,重为乡党所笑。(《报任安书》)

不者,若属皆且为所虏。(《鸿门宴》)

2

无标志

动词本身表被动,根据语意推测

帝感其诚。(《愚公移山》)

文本探究

第一段主要内容是什么?

第一段:交代写信的原因和目的。

①“议事每不合,所操之术多异故也”

②“虽欲强聒,终必不蒙见察”

③“具道所以”

政见不合

矛盾不可调和

回应抨击,陈说缘由

北宋 王安石

文本解析

盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司。

第二段

译文:

有学问的读书人所争论的问题,特别注重于名义和实际(是否相符)。如果名义和实际的关系已经明确了,那么天下的大道理也就清晰了。现在君实您用来指教我的,是认为我(推行新法)侵夺了官吏们的职权,制造了事端,争夺了百姓的财利,拒绝接受不同的意见,因而招致天下人的怨恨和诽谤。我却认为从皇帝那里接受命令,商议法令制度,又在朝廷上修正(决定),把它交给负有专责的官吏(去执行)。

补充:文言文中的状语后置句式集锦

1.介词“于” 构成的介词结构后置:

月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。(《赤壁赋》)

3.介词“乎” 构成的介词结构后置:

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

(《师说》)

一般形式:动词+介词+宾语。常用的介词有“以、于、乎”等。

2.介词“以” 构成的介词结构后置:

具告以事。(《史记·项羽本纪》)

状语后置句

状语后置句

文本解析

某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。

第二段

译文:

我却认为从皇帝那里接受命令,商议法令制度,又在朝廷上修正(决定),把它交给负有专责的官吏(去执行),(这)不能算是侵夺官权;实行古代贤明君主的政策,用它来兴办(对天下)有利的(事业)、消除(种种)弊病,(这)不能算是制造事端;替天下治理整顿财政,(这)不能算是(与百姓)争夺财利;抨击不正确的言论,驳斥巧辩的坏人,(这)不能算是拒绝接受(他人的)规劝。

4个判断句

补充:文言文中的判断句式集锦 之(二)

用“为、是、乃、则、即、皆”表示判断

①如今人方为刀俎,我为鱼肉。(《鸿门宴》)

②汝是大家子(《孔雀东南飞》)

③当立者乃公子扶苏。(《陈涉世家》)

④此则岳阳楼之大观也。(《岳阳楼记》)

⑤梁父即楚将项燕。(《鸿门宴》)

⑥亭东自足下皆云漫(《登泰山记》)

文本解析

至于怨诽之多,则固前知其如此也。

第二段

译文:

至于(社会上对我的)那么多怨恨和诽谤,那是我本来早就料到它会这样的。

定语后置句

补充:文言文中的定语后置句式集锦之(一)

中心词+之+定语

①凌万顷之茫然(《赤壁赋》)

②蚓无爪牙之利,筋骨之强(《劝学》)

文本探究

第二段作者批驳了司马光的什么观点?有何作用?

作用:

抓住要点、驳倒要点,司马光信中其它的细支末节也就不攻自破。言简意明,要言不烦,理足气盛,毫不枝蔓。

观点:

“侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。”

北宋 司马光

文本解析

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何 为(wéi)而不汹汹然?

第三段

译文:

人们习惯于苟且偷安(已)不是一天(的事)了。士大夫们多数把不顾虑国家大事、附和世俗(的见解),向众人献媚讨好当做好事,(因而)皇上才要改变这种(不良)风气,那么我不去估量反对者的多少,想拿出(自己的)力量帮助皇上来抵制这股势力,(这样一来)那么那些人又为什么不(对我)大吵大闹呢?

宾语前置句

补充:文言文中的宾语前置句式集锦之(一)

疑问句中,疑问代词作宾语时,宾语前置

①大王来何操?(《鸿门宴》)

②沛公安在?(《鸿门宴》)

③客何为者 (《赤壁赋》)

1.都是疑问句

2.有疑问代词

句子的特点

何、谁、孰

胡、安、焉

奚、曷、安

文言文中常见疑问代词

文本解析

盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为(wèi)怨者故改其度,度(duó)义而后动,是而不见可悔故也。如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

第三段

译文:

盘庚迁都(的时候),怨恨他的人是老百姓啊,(并)不仅是朝廷上的士大夫(加以反对);盘庚不因为有人怨恨的缘故就改变自己的计划;(这是他)考虑到(迁都)合理,然后坚决行动;认为对(就)看不出有什么可以后悔的缘故啊。如果君实您责备我是因为(我)在位任职很久,没能帮助皇上干一番大事业,来施加恩泽给人民,那么我承认(自己是)有罪的;如果说现在应该什么事都不去做事情,墨守前人的陈规旧法罢了,那就不是我敢领教的了。

补充:文言文中的判断句集锦之(一)

“……者……也”式。“者”表提顿,引出谓语;“也”煞尾,帮助判断。

如:廉颇者,赵之良将也。(《廉颇蔺相如列传》)

用语气助词“者”和“也”帮助判断

判断句

文本探究

作者使用“盘庚之迁”的典故有何作用?

作用:

运用举例论证,以盘庚迁都为例,说明“怨诽之多”并不是评定是非的唯一标准,论证了当前变法的合理性与正义性,只要确认自己做得对,就不会因为别人的毁谤而放弃推行新法;也表明自己也会如盘庚一样毫不退缩,会力排众议,坚持变法,表达了自己坚持变法的决心。

文本解析

无由会晤,不任区区向往之至!

第四段

译文:

没有缘由见面,内心不胜仰慕至极!

【古代书信的套语,使全文结构更严谨】

小,用作自称的谦辞

文本思路

一

交代写信的原因和目的

反驳指责

阐述变法的原因,表达自己坚持改革的决心

书信常规的结尾

驳 “侵官”

驳 “生事”

驳 “征利”

驳 “拒谏”

受命于人主

议修于朝廷

举先王之政

以兴利除弊

辟 邪 说

难 壬 人

为天下理财

二

三

四

《答司马谏议书》

文本小结

本文针对司马光认为新法“侵官,生事,征利,拒谏,以致天下怨谤也”的指责,指出“儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣”,从而说明变法是正确的,司马光的攻击名实不符,全是谬论。

文章逐条驳斥司马光的谬论,从而批驳了保守派不恤国事、墨守成规的弊端,表现出作者坚持改革、绝不为流言俗语所动的决心以及坚持变法的坚决态度。

课内素材链接1

政见分歧:王安石与司马光本是好友,但因政治理念不同,在变法问题上产生了激烈的争论。两人的分歧体现了不同的政治立场和对国家治理的不同思考。

适用主题:多元观点、理性探讨、求同存异等。

文段范例:在思想碰撞的历史长河中,王安石与司马光的政见分歧犹如璀璨的浪花,深刻诠释了多元观点的价值与理性探讨的意义。两人虽为至交,却在变法这一时代命题上各执一词:司马光以 “侵官、生事、征利、拒谏、怨谤” 为据,坚守祖宗成法,忧虑变法动摇国本;王安石则引经据典、条分缕析,以 “兴利除弊” 为旗帜,力主革新以挽救积贫积弱的北宋王朝。这场争论中,没有绝对的对错,只有不同立场下对国家命运的深切关怀。他们在《答司马谏议书》中的书信交锋,摒弃人身攻击,以逻辑为矛、以史实为盾,展现出理性探讨的典范。倘若他们能在坚守自我的同时,尝试求同存异 —— 既保留司马光对传统制度的敬畏,又吸纳王安石变革图存的智慧,或许北宋历史将被重新书写。这启示我们,在多元观点的碰撞中,理性探讨方能拨开迷雾,而求同存异,更是推动社会进步的关键钥匙。

课内素材链接2

《答司马谏议书》中 “盘庚之迁” 的事例可以应用于以下主题:

适用主题1:改革创新

段落范例:

改革创新之路从非坦途,恰似盘庚迁都,在传统的桎梏中破局新生。当殷商旧都饱受洪水侵袭、资源匮乏之困,盘庚力排众议,以迁都之举打破积弊,开启全新发展格局。面对贵族的抵制、民众的不解,他却以 “视民利用迁” 的信念推行改革,这份魄力恰是改革者的精神内核。商鞅变法,“徙木立信” 打破旧制;改革开放,“摸着石头过河” 探索新路,皆与盘庚之迁一脉相承。历史反复证明:唯有敢于突破陈规、直面阻力,方能在时代浪潮中实现革新,开辟发展的新航道。

课内素材链接2

《答司马谏议书》中 “盘庚之迁” 的事例可以应用于以下主题:

适用主题2:坚持自我与信念

段落范例:

信念如炬,能在迷雾中指引方向;坚守如磐,可于质疑声中笃定前行。盘庚迁都之际,朝堂之上反对声浪滔天,百姓因故土难离而怨声载道,但他并未因外界质疑动摇分毫。他坚信迁都是振兴殷商的必由之路,这份对信念的坚守,让他跨越重重阻碍,最终实现国家中兴。就像玄奘西行,历经八十一难仍不改求取真经之志;屠呦呦深耕青蒿素研究,在无数次失败中坚守初心。当我们锚定正确目标,便应如盘庚般,以坚定不移的信念抵御外界干扰,让坚守成为抵达理想彼岸的舟楫。

课内素材链接2

《答司马谏议书》中 “盘庚之迁” 的事例可以应用于以下主题:

适用主题3:直面困难与挫折

段落范例:

困难是试金石,能淬炼出强者的筋骨;挫折是磨刀石,可打磨出勇者的锋芒。盘庚迁都时,洪水威胁、物资匮乏、民心浮动等难题接踵而至,他却未曾退缩半步。他亲自安抚民众、调配资源,以坚韧不拔的意志将危机转化为转机。这让我们看到,真正的勇者从不畏惧困难,而是主动迎接挑战。爱迪生在发明电灯的过程中,遭遇上千次失败,却始终迎难而上;中国航天事业从零起步,在技术封锁中突破重重难关。这些事例都印证:唯有以无畏的勇气直面挫折,以积极的姿态破解困局,方能在逆境中绽放光芒。

课内素材链接2

《答司马谏议书》中 “盘庚之迁” 的事例可以应用于以下主题:

适用主题4:着眼长远利益

段落范例:

“不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。” 盘庚迁都正是这一智慧的生动注脚。彼时殷商旧都虽安逸,但灾害频发、发展受限,盘庚却以长远眼光预见新都的潜力,甘愿背负短期骂名,也要为百姓谋百年福祉。这种舍弃眼前安稳、谋求长远发展的格局,恰似敦煌莫高窟的匠人们,耗尽毕生心血在荒漠中凿刻千年文明;又如塞罕坝的建设者,用三代人青春将荒漠变为绿洲。在人生抉择与社会发展中,我们都应学习盘庚,跳出短视局限,以长远眼光权衡利弊,方能行稳致远。

课内素材链接2

《答司马谏议书》中 “盘庚之迁” 的事例可以应用于以下主题:

适用主题5:担当责任

段落范例:

责任是使命的重量,是脊梁的硬度,更是照亮前路的明灯。盘庚身为君主,深知旧都之困将危及社稷根基,毅然扛起迁都重任。他不惧决策失误的风险,不避推行改革的艰辛,以 “朕不肩好逸,敢恭生生” 的担当,为国家和百姓开辟新境。这份责任感,与林则徐 “苟利国家生死以” 的大义、黄文秀扎根扶贫一线的坚守一脉相承。无论是个人成长还是社会进步,都需要这样的担当者 —— 在困境中挺身而出,在责任前勇挑重担,用行动诠释使命,以担当铸就辉煌。

结 束

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])