6.1《老子》四章 课件(共23张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 6.1《老子》四章 课件(共23张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 09:42:34 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

整体建构

涵养思辨思维,弘扬中华文明

——建体系

课前准备:

拿出选必上册课本、助学材料、必背72篇、三维设计

大声诵读《老子》四章

1.整体复习本单元8篇文本,梳理重点文言现象和文化常识,构建文言知识体系。

2.梳理选篇的思想内涵、文化价值,并从论证思路、方法、语言特色角度深挖文本,比较诸子散文在论事说理方面的异同。

3.联系现实生活,学习古人智慧,辩证思考完成一篇不少于800字的议论文,培养理性思辨精神。

学习目标

学习活动

活动一:

①结合助学材料自主学习,了解老子及其思想、作品简介等基础知识。

②结合助学材料,了解文章写作背景。

③大声诵读,纠正读音。

活动二:

①结合课下注释、挖空训练答案,自主疏通《老子》四章,翻译句子,说出重点字词的意思。

②重点句子检查过关,老师点拨重难点。

③探究梳理,概括章节主要内容,回答下列问题。

第11章:1. 本章是如何论证“有”与“无”的辩证关系的?

2.老子对“有”和“无”的认识,与世俗常见有何不同?

第24章:1.举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?带来什么样的结果?

第33章:1.概括本章的手法特点以及蕴涵的道理。

第64章:1.本章阐释了什么道理 是怎样论证的

活动三:自主填写训练案,结合答案用红笔修改。

“老子是中国哲学的鼻祖,是中国哲学史上第一位真正的哲学家。”

——胡适

“《老子》一书,像一口永不枯竭的井泉,满载宝藏,放下汲桶,唾手可得”

——尼采

“不读《道德经》一书,不知中国文化,不知人生真谛。”

——鲁迅

一、知人论世

走近老子

知人论世

老子,姓李名耳,字聃,春秋末期人,楚国人。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。

后被道教尊为始祖,称“太上老君”。曾被列为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

史载,老子曾担任周朝管理藏书的史官,以博学闻名,相传孔子周游列国时曾到洛阳向他问礼。晚年见周王室日趋没落,便骑青牛而去,回故乡楚国过着隐居生活。

“道”

“道”是世界的本原;“道”是事物发展变化的规律和法则。

道生一,一生二,二生三,三生万物。

了解老子思想

知人论世

老子思想对中国哲学发展具有深刻影响,其思想核心是朴素的辩证法。

在政治上,主张无为而治、不言之教。

在权术上,讲究物极必反之理。

在修身方面,讲究虚心实腹、不与人争的修持,是道家性命双修的始祖。

老子传世作品《道德经》(又称《老子》),是全球文字出版发行量最大的著作之一。

知人论世

作品简介

《老子》一书共八十一章,多为韵文,分道经和德经两部分,所以又称《道德经》《道德真经》《五千言》,是道家哲学思想的重要来源。

《道德经》以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。作为最早的私人著书,它标志的是中国哲学的发端,从老子及其著述的这本书开始,古代思想史进入了哲学时代。

《道德经》主题思想为“道法自然”。“道法自然”是《道德经》中老子思想的精华。

“道”作为《道德经》中最抽象的概念范畴,是天地万物生成的动力源。

“德”是“道”在伦常领域的发展与表现。“道”与“法”在规则、常理层面有相通点,但不同于西方自然法。“法”应效法自然之道,在辨证的反向转化之中发挥其作用。

知人论世

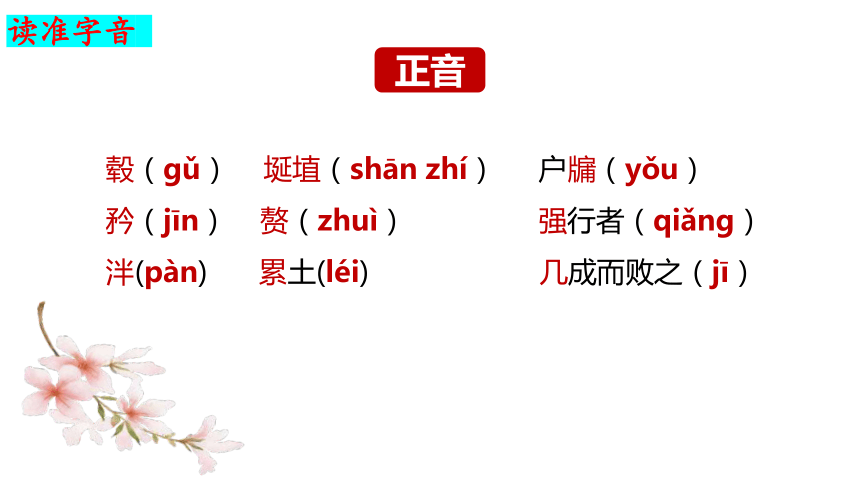

毂(gǔ) 埏埴(shān zhí) 户牖(yǒu)

矜(jīn) 赘(zhuì) 强行者(qiǎng)

泮(pàn) 累土(léi) 几成而败之(jī)

正音

读准字音

三十辐共一毂,当(介词:在)其无,有车之用。埏埴以为(把...做成)器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之(音节助词)以为利,无之以为用。(第十一章)

企者不立,跨者不行(行走不稳),自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其(代词,这些)在道也,曰余食赘行,物或(常常)恶之,故有道者不处。

知人者智(有智慧),自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行(勤勉而行)者有志(意志)。不失其所(处所,指立身之基)者久,死而不亡者寿。

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于(介词,在)未有,治之于未乱。合抱(两臂围拢)之木,生于毫末;九层之台,起(兴建)于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之(取独)从事(做事),常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之(的)所过,以(连词,表目的,来)辅万物之自然而不敢为。

教师点拨

辐条

泥土

门窗

无

车子

器皿

屋室

有之以为利,无之以为用

举例论证

问:本章是如何论证“有”与“无”的辩证关系的?

器物实体的“有” ,只是提供便利的条件;器物中空“无” ,才是其发挥作用的关键

第11章

有无相生

老子对“有”和“无”的认识,与世俗常见有何不同?

一般人:只看到“实”和“有”及其作用,忽略另一面“空”和“无”的作用;只会利用“有”,不知“有”的功用是“无”造就而成。

老子:把“无”的作用突显出来,论述“有、无”的关系。二者相互依存,相互为用;没有“无”就无所谓“有”。

启示:一般人只注意到了实有的作用,而忽略了空虚的作用。

我们要辩证地看待二者的关系,不要过于狭隘,要兼顾双方。

有无相生、对立统一,是道家的重要思想

联系现实,思考日常生活中“无“都在哪些方面发挥着作用?

如:人际交往领域:人与人之间的交往须有分寸感、距离感。

学习工作上应__________

读书时应留出__________

读一些无用的书,做一些无用的事,花一些无用的时间,都是为了在一切已知之外,保留一个超越自己的机会。人生中一些很了不起的变化,就是来自这种时刻。 ——梁文道

世上有味之事,包括诗,酒,哲学,爱情,往往无用。吟无用之诗,醉无用之酒,读无用之书,钟无用之情,终于成无用之人,却因此活得有滋有味。

——周国平

联系现实

老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?带来什么样的结果?

企立、跨行

根 源

急于求成 内心焦躁

自见、自是

自伐、自矜

本 质

余食赘行

令人厌恶

有道者不处

后果

启示:

顺道而行,

谦虚知足,

不可急躁冒进

举

例

、

排

比

比喻

第24章

概括本章的特点以及蕴涵的道理:

运用对偶句和排比,增强气势,层层递进。

本章强调人要自知、自胜、知足、强行,加强自我修养。才能不丧失立身之地,才能长久。

1.人要有自知之明,经常反思,不断战胜自己的弱点。

2.抑制贪欲,坚守本分,一心一意的追求自己追求的东西。

第33章

把握先兆

其安易持,其未兆易谋

其脆易泮,其微易散

为之于未有,治之于未乱

重视细节、积累

合抱之木,生于毫末

九层之台,起于累土

千里之行,始于足下

圣人无为

百姓慎终如始

总结

圣人辅万物之自然不敢为

问:第64章阐释了什么道理 是怎样论证的

防微杜渐,防患于未然,无为而治。

不妄动、不妄为

第64章

本章蕴含了什么道理?

一层:我们要注意事物的萌芽状态,防患于未然,未雨绸缪。

二层:高远目标完成于点滴积累。

三层:主张无为而治,对权柄没有执念。

四层:从始至终都保持谨慎,越到收官结尾处越要小心。

五层:做事要遵循自然规律,不妄为。

第64章

中国的哲学是时间的哲学,主张在时间流中去探讨事物的衍生规律,获得处理问题的智慧。比如,中医讲究“治未病”,病要在未得时医治,等显现出来已经晚了一步。主张要有忧患意识,居安思危。主张凡事预则立,不预则废。处理问题,治国理政,要学会“下先手棋”等。《老子》讲“为之于未有,治之于未乱”就是这个意思。

当前,我国经济社会发展正处于全面深化改革的重要历史时期,呈现出许多不同以往的新特点、新情况,对于各种问题,要防患于未然,化解于无形。即便形势很好,我们仍要保持清醒头脑,能敏锐发现问题的苗头。 图难于其易,为大于其细。天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。

——习近平在比利时布鲁日欧洲学院的演讲(2014年4月1日)

第64章

第11章、论道:辩证分析“有”与“无”的联系

第24章、修身:谦下守中,不可急躁冒进

第33章、修身:个人品行修养,重在修身

第64章、治国:事物发展变化,注意萌芽状态

小结

①善于运用具体形象表现抽象哲理。

以生活现象或社会现象举例说理,以具体事物为喻,概括出抽象的道理。

②善用逆向思维。

善于从常人思维的反面提出问题从而达到正面说理的效果。

③语言凝练精妙,多为格言、警句。

形象而深刻地浓缩了历史和现实生活的经验教训,闪耀着思想之光。

④善用比喻、排比、对偶、设问、反问等修辞。

特色

(2)治 p470 no.113

治 治

小篆 隶书 简体楷书

“治”是形声字,小篆从“水”部(即氵),台(yí)声(韵母相同)。表示治理河道,后引申为“治理”。

义项 例句

① 为之于未有,治之于未乱

② 文武并用,垂拱而治(《谏太宗十思疏》)

③ 单于使卫律治其事(《苏武传》)

④ 此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉(《齐桓晋文之事》)

⑤ 君有疾在腠理,不治将恐深(《扁鹊见蔡桓公》)

⑥ 不效,则治臣之罪,以告先帝之灵(《出师表》)

治理,管理

治理得好,安定

审理

讲求

医治,治疗

惩治,治罪

⑦对付,抵御 同心一意,共治曹操(《赤壁之战》)

⑧部署 今治水军八十万众,方与将军会猎于吴(《赤壁之战》)

⑨整理 于是约车治装,载券契而行(《冯谖客孟尝君》)

[解释加颜色字] 曹操有疾,久治( )不愈。受人诟病,因其挟天子以令诸侯,孙权、刘备等共治( )之,于危急之中以义治( )天下,以求文武并用,垂拱而治( )。

【迁移小练】

医治

对付

治理

国家治理得好,安定太平

整体建构

涵养思辨思维,弘扬中华文明

——建体系

课前准备:

拿出选必上册课本、助学材料、必背72篇、三维设计

大声诵读《老子》四章

1.整体复习本单元8篇文本,梳理重点文言现象和文化常识,构建文言知识体系。

2.梳理选篇的思想内涵、文化价值,并从论证思路、方法、语言特色角度深挖文本,比较诸子散文在论事说理方面的异同。

3.联系现实生活,学习古人智慧,辩证思考完成一篇不少于800字的议论文,培养理性思辨精神。

学习目标

学习活动

活动一:

①结合助学材料自主学习,了解老子及其思想、作品简介等基础知识。

②结合助学材料,了解文章写作背景。

③大声诵读,纠正读音。

活动二:

①结合课下注释、挖空训练答案,自主疏通《老子》四章,翻译句子,说出重点字词的意思。

②重点句子检查过关,老师点拨重难点。

③探究梳理,概括章节主要内容,回答下列问题。

第11章:1. 本章是如何论证“有”与“无”的辩证关系的?

2.老子对“有”和“无”的认识,与世俗常见有何不同?

第24章:1.举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?带来什么样的结果?

第33章:1.概括本章的手法特点以及蕴涵的道理。

第64章:1.本章阐释了什么道理 是怎样论证的

活动三:自主填写训练案,结合答案用红笔修改。

“老子是中国哲学的鼻祖,是中国哲学史上第一位真正的哲学家。”

——胡适

“《老子》一书,像一口永不枯竭的井泉,满载宝藏,放下汲桶,唾手可得”

——尼采

“不读《道德经》一书,不知中国文化,不知人生真谛。”

——鲁迅

一、知人论世

走近老子

知人论世

老子,姓李名耳,字聃,春秋末期人,楚国人。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。

后被道教尊为始祖,称“太上老君”。曾被列为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

史载,老子曾担任周朝管理藏书的史官,以博学闻名,相传孔子周游列国时曾到洛阳向他问礼。晚年见周王室日趋没落,便骑青牛而去,回故乡楚国过着隐居生活。

“道”

“道”是世界的本原;“道”是事物发展变化的规律和法则。

道生一,一生二,二生三,三生万物。

了解老子思想

知人论世

老子思想对中国哲学发展具有深刻影响,其思想核心是朴素的辩证法。

在政治上,主张无为而治、不言之教。

在权术上,讲究物极必反之理。

在修身方面,讲究虚心实腹、不与人争的修持,是道家性命双修的始祖。

老子传世作品《道德经》(又称《老子》),是全球文字出版发行量最大的著作之一。

知人论世

作品简介

《老子》一书共八十一章,多为韵文,分道经和德经两部分,所以又称《道德经》《道德真经》《五千言》,是道家哲学思想的重要来源。

《道德经》以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。作为最早的私人著书,它标志的是中国哲学的发端,从老子及其著述的这本书开始,古代思想史进入了哲学时代。

《道德经》主题思想为“道法自然”。“道法自然”是《道德经》中老子思想的精华。

“道”作为《道德经》中最抽象的概念范畴,是天地万物生成的动力源。

“德”是“道”在伦常领域的发展与表现。“道”与“法”在规则、常理层面有相通点,但不同于西方自然法。“法”应效法自然之道,在辨证的反向转化之中发挥其作用。

知人论世

毂(gǔ) 埏埴(shān zhí) 户牖(yǒu)

矜(jīn) 赘(zhuì) 强行者(qiǎng)

泮(pàn) 累土(léi) 几成而败之(jī)

正音

读准字音

三十辐共一毂,当(介词:在)其无,有车之用。埏埴以为(把...做成)器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之(音节助词)以为利,无之以为用。(第十一章)

企者不立,跨者不行(行走不稳),自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其(代词,这些)在道也,曰余食赘行,物或(常常)恶之,故有道者不处。

知人者智(有智慧),自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行(勤勉而行)者有志(意志)。不失其所(处所,指立身之基)者久,死而不亡者寿。

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于(介词,在)未有,治之于未乱。合抱(两臂围拢)之木,生于毫末;九层之台,起(兴建)于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之(取独)从事(做事),常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之(的)所过,以(连词,表目的,来)辅万物之自然而不敢为。

教师点拨

辐条

泥土

门窗

无

车子

器皿

屋室

有之以为利,无之以为用

举例论证

问:本章是如何论证“有”与“无”的辩证关系的?

器物实体的“有” ,只是提供便利的条件;器物中空“无” ,才是其发挥作用的关键

第11章

有无相生

老子对“有”和“无”的认识,与世俗常见有何不同?

一般人:只看到“实”和“有”及其作用,忽略另一面“空”和“无”的作用;只会利用“有”,不知“有”的功用是“无”造就而成。

老子:把“无”的作用突显出来,论述“有、无”的关系。二者相互依存,相互为用;没有“无”就无所谓“有”。

启示:一般人只注意到了实有的作用,而忽略了空虚的作用。

我们要辩证地看待二者的关系,不要过于狭隘,要兼顾双方。

有无相生、对立统一,是道家的重要思想

联系现实,思考日常生活中“无“都在哪些方面发挥着作用?

如:人际交往领域:人与人之间的交往须有分寸感、距离感。

学习工作上应__________

读书时应留出__________

读一些无用的书,做一些无用的事,花一些无用的时间,都是为了在一切已知之外,保留一个超越自己的机会。人生中一些很了不起的变化,就是来自这种时刻。 ——梁文道

世上有味之事,包括诗,酒,哲学,爱情,往往无用。吟无用之诗,醉无用之酒,读无用之书,钟无用之情,终于成无用之人,却因此活得有滋有味。

——周国平

联系现实

老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?带来什么样的结果?

企立、跨行

根 源

急于求成 内心焦躁

自见、自是

自伐、自矜

本 质

余食赘行

令人厌恶

有道者不处

后果

启示:

顺道而行,

谦虚知足,

不可急躁冒进

举

例

、

排

比

比喻

第24章

概括本章的特点以及蕴涵的道理:

运用对偶句和排比,增强气势,层层递进。

本章强调人要自知、自胜、知足、强行,加强自我修养。才能不丧失立身之地,才能长久。

1.人要有自知之明,经常反思,不断战胜自己的弱点。

2.抑制贪欲,坚守本分,一心一意的追求自己追求的东西。

第33章

把握先兆

其安易持,其未兆易谋

其脆易泮,其微易散

为之于未有,治之于未乱

重视细节、积累

合抱之木,生于毫末

九层之台,起于累土

千里之行,始于足下

圣人无为

百姓慎终如始

总结

圣人辅万物之自然不敢为

问:第64章阐释了什么道理 是怎样论证的

防微杜渐,防患于未然,无为而治。

不妄动、不妄为

第64章

本章蕴含了什么道理?

一层:我们要注意事物的萌芽状态,防患于未然,未雨绸缪。

二层:高远目标完成于点滴积累。

三层:主张无为而治,对权柄没有执念。

四层:从始至终都保持谨慎,越到收官结尾处越要小心。

五层:做事要遵循自然规律,不妄为。

第64章

中国的哲学是时间的哲学,主张在时间流中去探讨事物的衍生规律,获得处理问题的智慧。比如,中医讲究“治未病”,病要在未得时医治,等显现出来已经晚了一步。主张要有忧患意识,居安思危。主张凡事预则立,不预则废。处理问题,治国理政,要学会“下先手棋”等。《老子》讲“为之于未有,治之于未乱”就是这个意思。

当前,我国经济社会发展正处于全面深化改革的重要历史时期,呈现出许多不同以往的新特点、新情况,对于各种问题,要防患于未然,化解于无形。即便形势很好,我们仍要保持清醒头脑,能敏锐发现问题的苗头。 图难于其易,为大于其细。天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。

——习近平在比利时布鲁日欧洲学院的演讲(2014年4月1日)

第64章

第11章、论道:辩证分析“有”与“无”的联系

第24章、修身:谦下守中,不可急躁冒进

第33章、修身:个人品行修养,重在修身

第64章、治国:事物发展变化,注意萌芽状态

小结

①善于运用具体形象表现抽象哲理。

以生活现象或社会现象举例说理,以具体事物为喻,概括出抽象的道理。

②善用逆向思维。

善于从常人思维的反面提出问题从而达到正面说理的效果。

③语言凝练精妙,多为格言、警句。

形象而深刻地浓缩了历史和现实生活的经验教训,闪耀着思想之光。

④善用比喻、排比、对偶、设问、反问等修辞。

特色

(2)治 p470 no.113

治 治

小篆 隶书 简体楷书

“治”是形声字,小篆从“水”部(即氵),台(yí)声(韵母相同)。表示治理河道,后引申为“治理”。

义项 例句

① 为之于未有,治之于未乱

② 文武并用,垂拱而治(《谏太宗十思疏》)

③ 单于使卫律治其事(《苏武传》)

④ 此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉(《齐桓晋文之事》)

⑤ 君有疾在腠理,不治将恐深(《扁鹊见蔡桓公》)

⑥ 不效,则治臣之罪,以告先帝之灵(《出师表》)

治理,管理

治理得好,安定

审理

讲求

医治,治疗

惩治,治罪

⑦对付,抵御 同心一意,共治曹操(《赤壁之战》)

⑧部署 今治水军八十万众,方与将军会猎于吴(《赤壁之战》)

⑨整理 于是约车治装,载券契而行(《冯谖客孟尝君》)

[解释加颜色字] 曹操有疾,久治( )不愈。受人诟病,因其挟天子以令诸侯,孙权、刘备等共治( )之,于危急之中以义治( )天下,以求文武并用,垂拱而治( )。

【迁移小练】

医治

对付

治理

国家治理得好,安定太平