7《包身工》课件(共36张PPT)2024-2025学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 7《包身工》课件(共36张PPT)2024-2025学年统编版高中语文选择性必修中册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

城市,一如森林,有它们最恶毒可怕的生物的藏身洞。不过,在城市里,这样躲藏起来的是凶残,污浊,卑微的,就是说,丑的;在森林里,躲藏起来的是凶残,猛烈,壮伟的,就是说,美的。同样是洞,但是兽洞优于人洞。

—— 《悲惨世界》

但,现实的黑暗远超过文学作品的描述,人性的恶从来就没有消。

包身工

夏衍

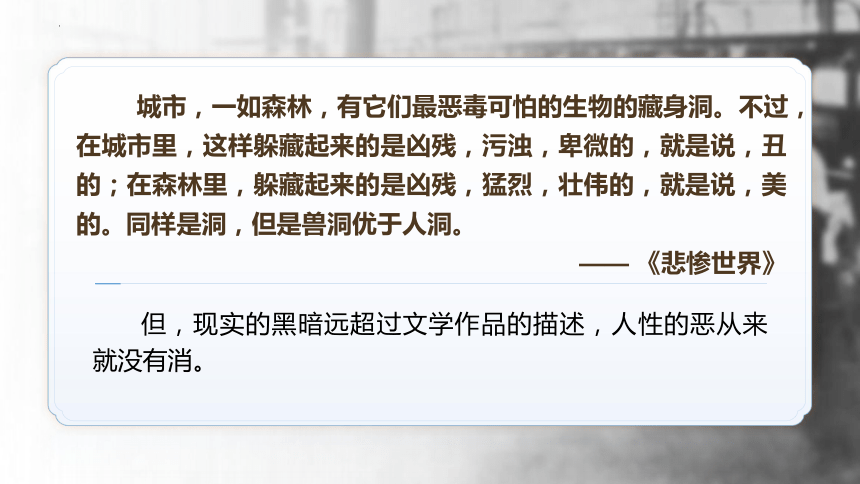

夏衍(1900-1995),原名沈乃熙,浙江杭州人。剧作家、电影艺术家,社会活动家。1920年赴日本留学。1927年回国以后,从事工人运动及翻译工作。1929年参加筹备左翼作家联盟,同年与郑伯奇等人组织上海艺术剧社。主要著有话剧剧本《上海屋檐下》《秋瑾传》《赛金花》,电影文学剧本《风云儿女》《压岁钱》,报告文学《包身工》,论著《夏衍剧作选》《电影论文集》和译著长篇小说《母亲》等。《包身工》是中国现代文学史上第一部报告文学作品。

《包身工》发表于1936年6月上海《光明》月刊创刊号,是作者仅有的一篇报告文学作品,但在我国报告文学发展史上有较大的影响。报告文学在我国是三十年代新兴的一种文学样式。它以散文手法报导真人真事,它的特点是新闻性与文学性的有机结合。它的新闻性表现为严格的真实性、报导的时间性以及内容的倾向性,它的文学性主要在于语言优美形象生动。

《包身工》之前的报告文学往往存在偏重事实报导而缺乏艺术加工的弊病,而夏衍先生提炼生活中材料真实而生动,富有鼓动性,成为名副其实的报告文学作品,并产生了很大的社会影响。

20世纪二三十年代,中国农村在帝国主义加紧侵略、各种黑暗势力残酷压迫下日益破产。靠近上海的苏北地区,每年有大量无法生存的农村姑娘被“带工”老板诱骗走,到上海的日本纱厂做包身工。包身工完全丧失了人身自由,被当作“机器”“罐装了的劳动力”,过着人间地狱的生活。另一方面,从“一 二八”事变以后,中国人民抗日情绪高涨,上海的工人运动重新抬头,日本资本家为了减少工人罢工的威胁,需要用包身工来代替“外来工人”,因此这一时期的包身工人数突然增加了。

当时为了写《包身工》,作者选择一家日本工厂,名叫“三井系”,靠厂里一位朋友帮忙,以“外头工人”的身份混进工厂,并且对包身工的生活进行观察。他每天早上四点半左右出发,从上海郊县步行至三井系工厂。由于他总在工房周围兜来兜去引起带工头的注意,带工头认为他是"挑乱"来了,戒备很森严,夏衍先生只好中止对包身工的观察。

上海裕丰纱厂旧址

01

基础了解

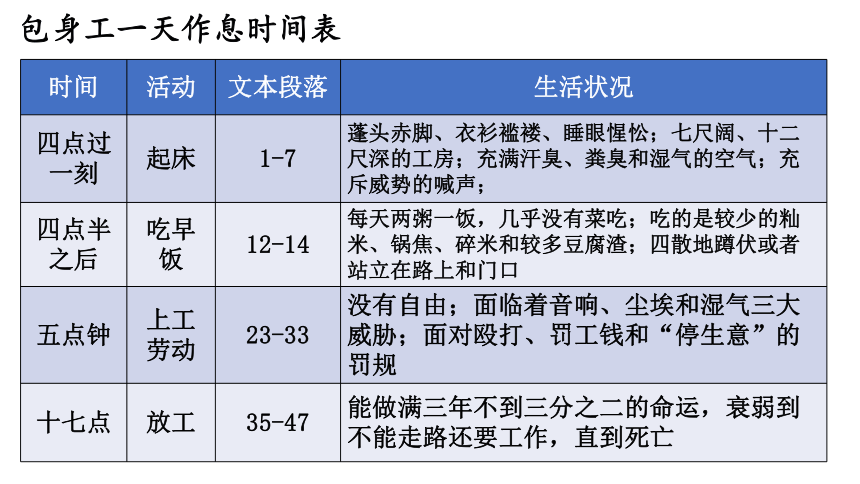

活动一:请你绘制一张《包身工一天作息时间表》

时间 活动 文本段落 生活状况

包身工一天作息时间表

时间 活动 文本段落 生活状况

四点过一刻 起床 1-7 蓬头赤脚、衣衫褴褛、睡眼惺忪;七尺阔、十二尺深的工房;充满汗臭、粪臭和湿气的空气;充斥威势的喊声;

四点半之后 吃早饭 12-14 每天两粥一饭,几乎没有菜吃;吃的是较少的籼米、锅焦、碎米和较多豆腐渣;四散地蹲伏或者站立在路上和门口

五点钟 上工劳动 23-33 没有自由;面临着音响、尘埃和湿气三大威胁;面对殴打、罚工钱和“停生意”的罚规

十七点 放工 35-47 能做满三年不到三分之二的命运,衰弱到不能走路还要工作,直到死亡

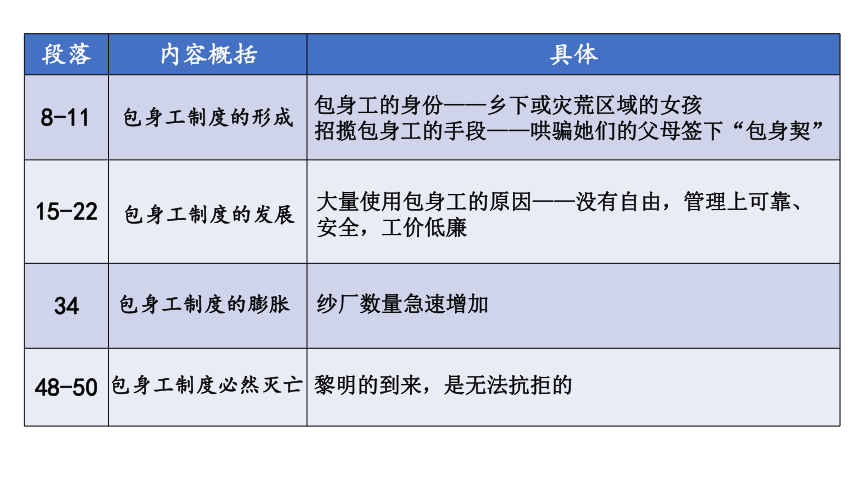

段落 内容概括 具体

8-11 包身工制度的形成

15-22

34

48-50

包身工的身份——乡下或灾荒区域的女孩

招揽包身工的手段——哄骗她们的父母签下“包身契”

纱厂数量急速增加

包身工制度的膨胀

大量使用包身工的原因——没有自由,管理上可靠、安全,工价低廉

包身工制度的发展

包身工制度必然灭亡

黎明的到来,是无法抗拒的

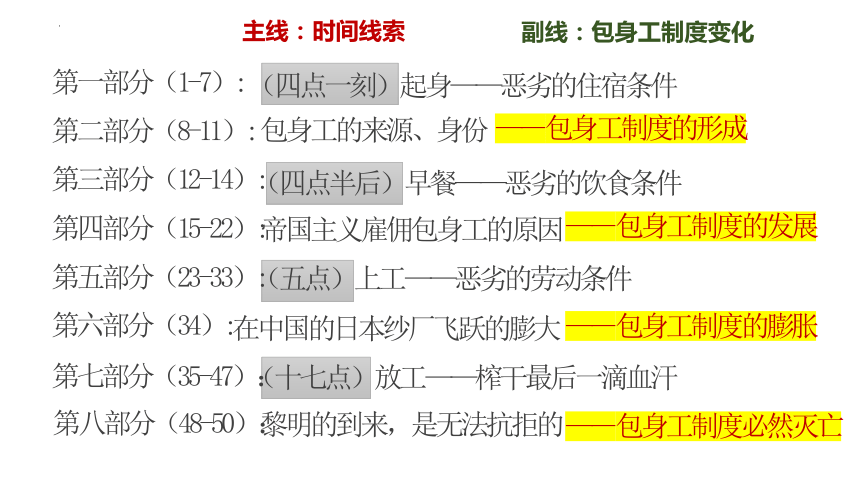

第一部分(1-7):

第二部分(8-11):

第五部分(23-33):

第三部分(12-14):

第六部分(34):

第四部分(15-22):

第七部分(35-47):

第八部分(48-50):

(四点一刻)起身——恶劣的住宿条件

包身工的来源、身份

(四点半后)早餐——恶劣的饮食条件

帝国主义雇佣包身工的原因

(五点)上工——恶劣的劳动条件

在中国的日本纱厂飞跃的膨大

(十七点)放工——榨干最后一滴血汗

黎明的到来,是无法抗拒的

主线:时间线索

——包身工制度的形成

——包身工制度的发展

——包身工制度的膨胀

——包身工制度必然灭亡

副线:包身工制度变化

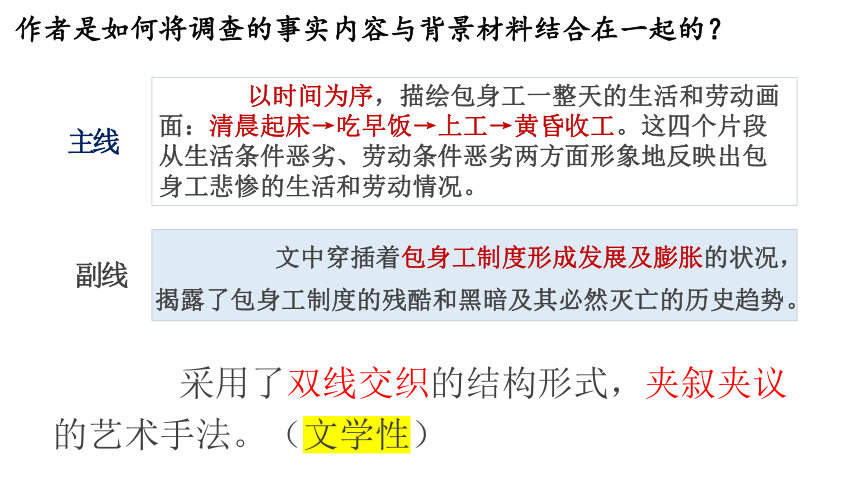

采用了双线交织的结构形式,夹叙夹议的艺术手法。(文学性)

以时间为序,描绘包身工一整天的生活和劳动画面:清晨起床→吃早饭→上工→黄昏收工。这四个片段从生活条件恶劣、劳动条件恶劣两方面形象地反映出包身工悲惨的生活和劳动情况。

副线

文中穿插着包身工制度形成发展及膨胀的状况,揭露了包身工制度的残酷和黑暗及其必然灭亡的历史趋势。

主线

作者是如何将调查的事实内容与背景材料结合在一起的?

02

写作特色

专题研究

报告文学被誉为“文学创作中的轻骑兵”

新闻性

报告文学是从新闻报道和纪实散文中生成并独立出来的一种兼有新闻性和文学性的文体,兼有新闻性和文学性的特点。可以写人, 写事, 写问题。

报告文学

说它是“报告”,是就题材来说的,它必须选择真人真事的新闻题材,迅速及时地反映生活。

说它是“文学”,是就表达来说的,它必须采用某些文学表现手法和文学笔调,形象生动地再现生活,富有艺术特色。

文学性

真实性、典型性、文学性

报告文学——《包身工》

真实性

文学性

数据的真实

人物形象细节的真实

人物形象的典型性

称呼背后的真实

生动的人物形象描写

叙述视角的真实

视角转换的感性

报告文学——《包身工》的主题阅读

1.《包身工》中的三笔账——数据背后的真相

2.叙述视角的客观性和文学性——我读《包身工》的人称转换

3.三个人物的同与不同——由三而一的众生相(典型性与文学性)

4.精彩纷呈的手法——《包身工》的人物描写

5.对比的真实性与戏剧性——报告文学的真实性与文学性

6.称呼背后的真相——真实与讽刺

7.双引号背后的“真实性”与“文学性”

活动二、

第一笔账:包身工的住宿空间

七尺阔、十二尺深的工房楼下,横七竖八地躺满了十六七个“猪猡”。

“七尺阔、十二尺深”约为 。

“十六七个”,平均居住面积约是 ;

房间除了作寝室外,还作“吃喝拉撒”用,生活如猪猡。

9.32m2

0.55m2

第二笔账:“他们”的身价

芦柴棒现在的工钱是每天三角八,拿去年的工钱三角二做平均,两年来在她身上已经收入了二百三十块了!(41)

第三年若按第二年末的日工钱三角八分计算,并且就算是“芦柴棒”一年仅干340天,带工老板三年从她身上的收入是359块。

除去包身费二十块,带工老板从“芦柴棒”身上至少榨取了纯利润339块。

福临路工房的二千左右的包身工人,隶属在五十个以上的“带工”头手下,少一点的,三十五十,多一点的带着一百五十个以上。(11)

第二笔账:“他们”的身价

每个带工老板带三十、五十甚至一百五十以上的包身工,三年至少可赚 块钱,多者可赚 块钱以上。

全上海当年有24000以上的包身工,她们仅在三年之内至少被带工老板榨取了 块钱以上。

10170

50850

8136000

一块大洋的购买力

据《上海解放前后物价资料汇编》和《上海工人运动史》披露:1927年在上海,切面1斤0.07元,猪肉1斤0.28元,棉花1斤0.48元,煤炭1担0.14元,煤油1斤0.06元,肥皂1块0.05元,香烟1盒0.036元,茶叶1斤0.23元,活鸡1斤0.37元,鲜蛋1个0.027元,豆油1斤0.19元,食盐1斤0.043元,白糖1斤0.096元,细布1尺0.107元。原文中的"石",应为156斤;1包面粉,约为45斤。

《银元时代生活史》也有类似记载:二十年代的上海,拿了1块钱稿酬,请六七个同学去吃茶,茶资8个铜板,生煎馒头、蟹壳黄等各种小吃也才花去20多个铜板。

《文化人的经济生活》一书则提到:1929年,每块银元兑换两三百个铜板,一两个铜板可以换一只鸡蛋。

其他城市,大抵如此。在重庆,1936年,大米1斤2分5,100斤两块五角钱。

第三笔账:东洋厂飞跃的庞大

通过1902年与1932年数据对比来看,日本纱厂的发展,日本大财阀三井系由一个厂,不到两万锭子,发展到有六个纱厂、五个布厂,25万个锭子,三千张布机,八千工人和一千二百万元的资本。

如果有20%的利润,资本就会蠢蠢欲动;

如果有50%的利润,资本就会冒险;

如果有100%的利润,资本就敢于冒绞首的危险;

如果有300%的利润,资本就敢于践踏人间一切的法律。”

——马克思《资本论》

文中的数字,无论是约数还是确数,都是文本客观性的有力佐证。作者身处灰暗地带,冷静地观察和记录,将包身工这个庞杂群体恶劣的住宿条件、恶劣的工作环境和寥寥无几的薪资一一展现在读者眼前,符合新闻采写纪实的特点。冷冰冰的数字排除了虚构的可能,不掺杂作者的思想情感,不涉及文学的想象夸张,只是客观呈现他深人实地,暗中考察所得的结果,却更具冲击力和影响力。

叙述人称的转变

第三人称叙述,叙述者像自己站在现场一样,看着这一切发生,只能记录自己看到的听到的,用一种冷静、克制的语言叙述,用有限视角来体现报告文学叙述的真实性。

真实性对文学性的限制——理性地叙述

48-50小节“我不禁想起孩子时候看到过的船户养墨鸦……”叙述人称转为第一人称,客观地叙述已经无法叙述者内心不可抑制的情感。这么凄惨的遭遇,让作者不能坐视不管,他要站出来,为包身工发声,向剥削者发出警告!

文学性与真实性的相生

第三人称的有限视角

一手抓住了头发,狠命地往地上一摔,芦柴棒手脚着地,很像一只在肢体上附有吸盘的乌贼。一脚踢在她的腿上,照例第二、第三脚是不会少的,可是打杂的很快就停止了。后来,据说,因为芦柴棒“露骨”地突出的腿骨,碰痛了他的足趾!打杂的恼了,顺手夺过一盆另一个包身工正在揩桌子的冷水,迎头泼在芦柴棒的头上。这是冬天,外面在刮寒风,芦柴棒遭了这意外的一泼,反射似的跳起身来,于是在门口刷牙的老板娘笑了:

一手抓住了头发,狠命地往地上一摔,芦柴棒手脚着地,很像一只在肢体上附有吸盘的乌贼。一脚踢在她的腿上,被她“露骨”地突出的腿骨,碰痛了足趾!打杂的停止了,顺手夺过一盆另一个包身工正在揩桌子的冷水,迎头泼在芦柴棒的头上。这是冬天,外面在刮寒风,芦柴棒遭了这意外的一泼,反射似的跳起身来,于是在门口刷牙的老板娘笑了:

第三人称的有限视角,保持一种现场的真实感,这种叙述因果的特意颠倒,让描写产生了悬念,增加了打动读者的力量。

真实性对文学性的制约——文学意味

由三而一的众生相

人物 施暴情况 施暴者 惩罚的时空 共同点

芦柴棒 不管是大冬天清晨的拳打脚踢、泼冷水 管理职位最低的打杂的 “很冷的清晨”,在一个寝室兼吃粥的工房里 一、生命主体的丧失。

二、人身权利的旁落。

三、共情本能的麻木

小福子 殴打加上“文明的惩罚” 拿莫温、东洋婆中外反动势力的结合 上工期间的工作场所 不知名女工 扭住头发,踢、打、掷等之外,还有“爆发一般的听不清的嚷骂”,再在“亭子楼里吊了一晚”。 带工老板 散工回来的时候,在门口 她们由一而三,又由三而一,不是在此刻此地,就是在彼时彼处。她们的个体遭遇就是所有包身工的遭遇,她们互相参证又互相补充,构成了包身工们悲惨的众生相。

人物选择的典型性叙述的逻辑性体现其真实性和给人带来的震撼。揭示其深刻的主题。

写清晨女工们忙着起床时,“那男子(打杂)虎虎地向起身慢一点的人的身上踢了几脚,回转身来站在不满二尺阔的楼梯上,向楼上的另一群人呼喊:‘……’”。(写打杂的快速的连续动作,用“虎虎的”描写踢人,十分逼真地表现出这个流氓的凶暴本相。)

打杂的“呼喊:‘揍你的!再不起来?懒虫!等太阳上山吗?”。(生动的人物对话,突出了日本资本家和带工老板统治女工的爪牙狐假虎威凶狠残暴的性格。)

1.手脚瘦得像芦柴棒一样。

2.像鸽笼一般地分得均匀。

3.很像一只在肢体上附有吸盘的贼。

4.包身工是一种“罐装了的劳动力”。

5.手脚像芦柴棒一般的瘦,身体像弓一样的弯,面色像死人一样的惨。

6.有几个“慈祥”的老板到小菜场去收集一些莴苣叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴。

7.这种文明的惩罚,有时会叫你继续到两小时以上。

比喻

反语

在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道。这儿有的是20世纪的烂熟了的技术、机械、体制和对这种体制忠实地服役的16世纪封建制度下的奴隶!

这是作者对包身工制度的控诉,运用了排比的修辞方法,以排山倒海的气势指斥包身工制度的罪恶。后一句中,“20世纪的烂熟了的技术、机械、体制”代表了人类技术文明的进步,这同“16世纪封建制度下的奴隶”形成巨大反差,两种事物结合在包身工身上,揭露了包身工遭受的压迫之深。

住“充满了汗臭、粪臭和湿气”“像鸽笼一般”的工房;

吃的“浆糊一般“的薄粥;

穿的“褪色和油脏了的湖绿乃至莲青的短衫”;

包身工

带工老板

穿的“拷绸”之类。

收入不仅可以放债起屋买田,还能兼营茶楼浴室理发一类的买卖。

作用

刻画出包身工奴隶一般的生活,揭露了帝国主义和中国封建势力相勾结残酷压榨包身工血汗的罪行。

对

比

手

法

全没有自由可言,脏乱、麻木成为了她们的标签,任由老板和老板娘欺凌压迫。

包身工

外头工人

稍微干净整洁点,能够自由地选择工作,不会受到他

人的欺凌,还可以利用一些小手段赢得好的工种。

作用

刻画出包身工毫无自由,如同奴隶一样的命运凄苦和悲惨。

对

比

手

法

船户养墨鸭——捕鱼——卖钱(没有虐待)

带工老板——饲养包身工——赚钱(没有温情)

形象地阐说了帝国主义及其买办们与包身工的剥削与被剥削的关系,有力地控诉了包身工制度的罪过。

类比

手

法

看着这种饲养小姑娘营利的制度,我禁不住想起孩子时候看到过的船户养墨鸭捕鱼事了。和乌鸦很相像的那种怪样子的墨鸭,整排地停在舷上,它们的脚是用绳子吊住了的,下水捕鱼,起水的时候船户就在它的颈子上轻轻地一挤!吐了再捕,捕了再吐,墨鸦整天地捕鱼,卖鱼得钱的却是养墨鸭的船户。

包身工是个群体,作者运用什么方法来刻画这个群体形象?

典型人物、事件、细节

(个体描写)

点

一般的、概括性的材料

(群体描写)

面

点 面 结 合

(骨架)

(血肉)

“面”上的描写,主要是人物的群体描写,写包身工的起床、吃粥、进工厂等等。

这里作者并没有具体刻画哪一个人物,而是速写式地描出包身工这个群体。描写他们的生活,必须通过整体速写,才能得到全面的表现。从整体描写中表现包身工制度的黑暗,残酷。

精彩纷呈的写作手法

1、在选材上,注重点面结合。

2、在修辞上,多用对比、比喻、反语、排比。

3、在表达上, 运用记叙、描写、议论和抒情多种表达方式。

4、在表现手法上,采用了细节描写、场面描写、类比等。

懒虫(3次) 猪猡(6次) 死娼妓

试验工 养成工

生物(4次) “机器”(3次) 奴隶(2次)

罐装了的劳动力 饲养物 滋养物

乡下小姑娘

包身工称谓

带工老板、打杂的——称呼背后的侮辱性,对人的践踏

叙述者——称呼背后的愤怒、心痛

“引号”的各种主要用法本文都有出现, 归纳如下:

a.标明文章中引用部分:某人说的话。“工房重地,闲人莫入”。

b.表示特定称谓:“芦柴棒”、“包身契”。

c.表示突出强调:“安全地”“罐装了的劳动力”根本就没有“做”或者“不做”的自由。

d.表示讽刺或否定:“慈祥”“文明的惩罚”。

e.节日或历史事件的数字:“一·二八”战争。

铭记历史,永不遗忘,绝不允许历史悲剧重演。我们不能改变历史,但是可以从我们历史上最羞耻的一页中学到很多东西。往事不堪回首,历史的车轮缓缓前行,人性的觉醒、文明的进步有一个缓慢的过程,在越来越重视人权和人道主义的今天,我们回顾历史,讨论现实,是为了历史的惨剧不再发生,是为了明天的生活更加美好!

城市,一如森林,有它们最恶毒可怕的生物的藏身洞。不过,在城市里,这样躲藏起来的是凶残,污浊,卑微的,就是说,丑的;在森林里,躲藏起来的是凶残,猛烈,壮伟的,就是说,美的。同样是洞,但是兽洞优于人洞。

—— 《悲惨世界》

但,现实的黑暗远超过文学作品的描述,人性的恶从来就没有消。

包身工

夏衍

夏衍(1900-1995),原名沈乃熙,浙江杭州人。剧作家、电影艺术家,社会活动家。1920年赴日本留学。1927年回国以后,从事工人运动及翻译工作。1929年参加筹备左翼作家联盟,同年与郑伯奇等人组织上海艺术剧社。主要著有话剧剧本《上海屋檐下》《秋瑾传》《赛金花》,电影文学剧本《风云儿女》《压岁钱》,报告文学《包身工》,论著《夏衍剧作选》《电影论文集》和译著长篇小说《母亲》等。《包身工》是中国现代文学史上第一部报告文学作品。

《包身工》发表于1936年6月上海《光明》月刊创刊号,是作者仅有的一篇报告文学作品,但在我国报告文学发展史上有较大的影响。报告文学在我国是三十年代新兴的一种文学样式。它以散文手法报导真人真事,它的特点是新闻性与文学性的有机结合。它的新闻性表现为严格的真实性、报导的时间性以及内容的倾向性,它的文学性主要在于语言优美形象生动。

《包身工》之前的报告文学往往存在偏重事实报导而缺乏艺术加工的弊病,而夏衍先生提炼生活中材料真实而生动,富有鼓动性,成为名副其实的报告文学作品,并产生了很大的社会影响。

20世纪二三十年代,中国农村在帝国主义加紧侵略、各种黑暗势力残酷压迫下日益破产。靠近上海的苏北地区,每年有大量无法生存的农村姑娘被“带工”老板诱骗走,到上海的日本纱厂做包身工。包身工完全丧失了人身自由,被当作“机器”“罐装了的劳动力”,过着人间地狱的生活。另一方面,从“一 二八”事变以后,中国人民抗日情绪高涨,上海的工人运动重新抬头,日本资本家为了减少工人罢工的威胁,需要用包身工来代替“外来工人”,因此这一时期的包身工人数突然增加了。

当时为了写《包身工》,作者选择一家日本工厂,名叫“三井系”,靠厂里一位朋友帮忙,以“外头工人”的身份混进工厂,并且对包身工的生活进行观察。他每天早上四点半左右出发,从上海郊县步行至三井系工厂。由于他总在工房周围兜来兜去引起带工头的注意,带工头认为他是"挑乱"来了,戒备很森严,夏衍先生只好中止对包身工的观察。

上海裕丰纱厂旧址

01

基础了解

活动一:请你绘制一张《包身工一天作息时间表》

时间 活动 文本段落 生活状况

包身工一天作息时间表

时间 活动 文本段落 生活状况

四点过一刻 起床 1-7 蓬头赤脚、衣衫褴褛、睡眼惺忪;七尺阔、十二尺深的工房;充满汗臭、粪臭和湿气的空气;充斥威势的喊声;

四点半之后 吃早饭 12-14 每天两粥一饭,几乎没有菜吃;吃的是较少的籼米、锅焦、碎米和较多豆腐渣;四散地蹲伏或者站立在路上和门口

五点钟 上工劳动 23-33 没有自由;面临着音响、尘埃和湿气三大威胁;面对殴打、罚工钱和“停生意”的罚规

十七点 放工 35-47 能做满三年不到三分之二的命运,衰弱到不能走路还要工作,直到死亡

段落 内容概括 具体

8-11 包身工制度的形成

15-22

34

48-50

包身工的身份——乡下或灾荒区域的女孩

招揽包身工的手段——哄骗她们的父母签下“包身契”

纱厂数量急速增加

包身工制度的膨胀

大量使用包身工的原因——没有自由,管理上可靠、安全,工价低廉

包身工制度的发展

包身工制度必然灭亡

黎明的到来,是无法抗拒的

第一部分(1-7):

第二部分(8-11):

第五部分(23-33):

第三部分(12-14):

第六部分(34):

第四部分(15-22):

第七部分(35-47):

第八部分(48-50):

(四点一刻)起身——恶劣的住宿条件

包身工的来源、身份

(四点半后)早餐——恶劣的饮食条件

帝国主义雇佣包身工的原因

(五点)上工——恶劣的劳动条件

在中国的日本纱厂飞跃的膨大

(十七点)放工——榨干最后一滴血汗

黎明的到来,是无法抗拒的

主线:时间线索

——包身工制度的形成

——包身工制度的发展

——包身工制度的膨胀

——包身工制度必然灭亡

副线:包身工制度变化

采用了双线交织的结构形式,夹叙夹议的艺术手法。(文学性)

以时间为序,描绘包身工一整天的生活和劳动画面:清晨起床→吃早饭→上工→黄昏收工。这四个片段从生活条件恶劣、劳动条件恶劣两方面形象地反映出包身工悲惨的生活和劳动情况。

副线

文中穿插着包身工制度形成发展及膨胀的状况,揭露了包身工制度的残酷和黑暗及其必然灭亡的历史趋势。

主线

作者是如何将调查的事实内容与背景材料结合在一起的?

02

写作特色

专题研究

报告文学被誉为“文学创作中的轻骑兵”

新闻性

报告文学是从新闻报道和纪实散文中生成并独立出来的一种兼有新闻性和文学性的文体,兼有新闻性和文学性的特点。可以写人, 写事, 写问题。

报告文学

说它是“报告”,是就题材来说的,它必须选择真人真事的新闻题材,迅速及时地反映生活。

说它是“文学”,是就表达来说的,它必须采用某些文学表现手法和文学笔调,形象生动地再现生活,富有艺术特色。

文学性

真实性、典型性、文学性

报告文学——《包身工》

真实性

文学性

数据的真实

人物形象细节的真实

人物形象的典型性

称呼背后的真实

生动的人物形象描写

叙述视角的真实

视角转换的感性

报告文学——《包身工》的主题阅读

1.《包身工》中的三笔账——数据背后的真相

2.叙述视角的客观性和文学性——我读《包身工》的人称转换

3.三个人物的同与不同——由三而一的众生相(典型性与文学性)

4.精彩纷呈的手法——《包身工》的人物描写

5.对比的真实性与戏剧性——报告文学的真实性与文学性

6.称呼背后的真相——真实与讽刺

7.双引号背后的“真实性”与“文学性”

活动二、

第一笔账:包身工的住宿空间

七尺阔、十二尺深的工房楼下,横七竖八地躺满了十六七个“猪猡”。

“七尺阔、十二尺深”约为 。

“十六七个”,平均居住面积约是 ;

房间除了作寝室外,还作“吃喝拉撒”用,生活如猪猡。

9.32m2

0.55m2

第二笔账:“他们”的身价

芦柴棒现在的工钱是每天三角八,拿去年的工钱三角二做平均,两年来在她身上已经收入了二百三十块了!(41)

第三年若按第二年末的日工钱三角八分计算,并且就算是“芦柴棒”一年仅干340天,带工老板三年从她身上的收入是359块。

除去包身费二十块,带工老板从“芦柴棒”身上至少榨取了纯利润339块。

福临路工房的二千左右的包身工人,隶属在五十个以上的“带工”头手下,少一点的,三十五十,多一点的带着一百五十个以上。(11)

第二笔账:“他们”的身价

每个带工老板带三十、五十甚至一百五十以上的包身工,三年至少可赚 块钱,多者可赚 块钱以上。

全上海当年有24000以上的包身工,她们仅在三年之内至少被带工老板榨取了 块钱以上。

10170

50850

8136000

一块大洋的购买力

据《上海解放前后物价资料汇编》和《上海工人运动史》披露:1927年在上海,切面1斤0.07元,猪肉1斤0.28元,棉花1斤0.48元,煤炭1担0.14元,煤油1斤0.06元,肥皂1块0.05元,香烟1盒0.036元,茶叶1斤0.23元,活鸡1斤0.37元,鲜蛋1个0.027元,豆油1斤0.19元,食盐1斤0.043元,白糖1斤0.096元,细布1尺0.107元。原文中的"石",应为156斤;1包面粉,约为45斤。

《银元时代生活史》也有类似记载:二十年代的上海,拿了1块钱稿酬,请六七个同学去吃茶,茶资8个铜板,生煎馒头、蟹壳黄等各种小吃也才花去20多个铜板。

《文化人的经济生活》一书则提到:1929年,每块银元兑换两三百个铜板,一两个铜板可以换一只鸡蛋。

其他城市,大抵如此。在重庆,1936年,大米1斤2分5,100斤两块五角钱。

第三笔账:东洋厂飞跃的庞大

通过1902年与1932年数据对比来看,日本纱厂的发展,日本大财阀三井系由一个厂,不到两万锭子,发展到有六个纱厂、五个布厂,25万个锭子,三千张布机,八千工人和一千二百万元的资本。

如果有20%的利润,资本就会蠢蠢欲动;

如果有50%的利润,资本就会冒险;

如果有100%的利润,资本就敢于冒绞首的危险;

如果有300%的利润,资本就敢于践踏人间一切的法律。”

——马克思《资本论》

文中的数字,无论是约数还是确数,都是文本客观性的有力佐证。作者身处灰暗地带,冷静地观察和记录,将包身工这个庞杂群体恶劣的住宿条件、恶劣的工作环境和寥寥无几的薪资一一展现在读者眼前,符合新闻采写纪实的特点。冷冰冰的数字排除了虚构的可能,不掺杂作者的思想情感,不涉及文学的想象夸张,只是客观呈现他深人实地,暗中考察所得的结果,却更具冲击力和影响力。

叙述人称的转变

第三人称叙述,叙述者像自己站在现场一样,看着这一切发生,只能记录自己看到的听到的,用一种冷静、克制的语言叙述,用有限视角来体现报告文学叙述的真实性。

真实性对文学性的限制——理性地叙述

48-50小节“我不禁想起孩子时候看到过的船户养墨鸦……”叙述人称转为第一人称,客观地叙述已经无法叙述者内心不可抑制的情感。这么凄惨的遭遇,让作者不能坐视不管,他要站出来,为包身工发声,向剥削者发出警告!

文学性与真实性的相生

第三人称的有限视角

一手抓住了头发,狠命地往地上一摔,芦柴棒手脚着地,很像一只在肢体上附有吸盘的乌贼。一脚踢在她的腿上,照例第二、第三脚是不会少的,可是打杂的很快就停止了。后来,据说,因为芦柴棒“露骨”地突出的腿骨,碰痛了他的足趾!打杂的恼了,顺手夺过一盆另一个包身工正在揩桌子的冷水,迎头泼在芦柴棒的头上。这是冬天,外面在刮寒风,芦柴棒遭了这意外的一泼,反射似的跳起身来,于是在门口刷牙的老板娘笑了:

一手抓住了头发,狠命地往地上一摔,芦柴棒手脚着地,很像一只在肢体上附有吸盘的乌贼。一脚踢在她的腿上,被她“露骨”地突出的腿骨,碰痛了足趾!打杂的停止了,顺手夺过一盆另一个包身工正在揩桌子的冷水,迎头泼在芦柴棒的头上。这是冬天,外面在刮寒风,芦柴棒遭了这意外的一泼,反射似的跳起身来,于是在门口刷牙的老板娘笑了:

第三人称的有限视角,保持一种现场的真实感,这种叙述因果的特意颠倒,让描写产生了悬念,增加了打动读者的力量。

真实性对文学性的制约——文学意味

由三而一的众生相

人物 施暴情况 施暴者 惩罚的时空 共同点

芦柴棒 不管是大冬天清晨的拳打脚踢、泼冷水 管理职位最低的打杂的 “很冷的清晨”,在一个寝室兼吃粥的工房里 一、生命主体的丧失。

二、人身权利的旁落。

三、共情本能的麻木

小福子 殴打加上“文明的惩罚” 拿莫温、东洋婆中外反动势力的结合 上工期间的工作场所 不知名女工 扭住头发,踢、打、掷等之外,还有“爆发一般的听不清的嚷骂”,再在“亭子楼里吊了一晚”。 带工老板 散工回来的时候,在门口 她们由一而三,又由三而一,不是在此刻此地,就是在彼时彼处。她们的个体遭遇就是所有包身工的遭遇,她们互相参证又互相补充,构成了包身工们悲惨的众生相。

人物选择的典型性叙述的逻辑性体现其真实性和给人带来的震撼。揭示其深刻的主题。

写清晨女工们忙着起床时,“那男子(打杂)虎虎地向起身慢一点的人的身上踢了几脚,回转身来站在不满二尺阔的楼梯上,向楼上的另一群人呼喊:‘……’”。(写打杂的快速的连续动作,用“虎虎的”描写踢人,十分逼真地表现出这个流氓的凶暴本相。)

打杂的“呼喊:‘揍你的!再不起来?懒虫!等太阳上山吗?”。(生动的人物对话,突出了日本资本家和带工老板统治女工的爪牙狐假虎威凶狠残暴的性格。)

1.手脚瘦得像芦柴棒一样。

2.像鸽笼一般地分得均匀。

3.很像一只在肢体上附有吸盘的贼。

4.包身工是一种“罐装了的劳动力”。

5.手脚像芦柴棒一般的瘦,身体像弓一样的弯,面色像死人一样的惨。

6.有几个“慈祥”的老板到小菜场去收集一些莴苣叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴。

7.这种文明的惩罚,有时会叫你继续到两小时以上。

比喻

反语

在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道。这儿有的是20世纪的烂熟了的技术、机械、体制和对这种体制忠实地服役的16世纪封建制度下的奴隶!

这是作者对包身工制度的控诉,运用了排比的修辞方法,以排山倒海的气势指斥包身工制度的罪恶。后一句中,“20世纪的烂熟了的技术、机械、体制”代表了人类技术文明的进步,这同“16世纪封建制度下的奴隶”形成巨大反差,两种事物结合在包身工身上,揭露了包身工遭受的压迫之深。

住“充满了汗臭、粪臭和湿气”“像鸽笼一般”的工房;

吃的“浆糊一般“的薄粥;

穿的“褪色和油脏了的湖绿乃至莲青的短衫”;

包身工

带工老板

穿的“拷绸”之类。

收入不仅可以放债起屋买田,还能兼营茶楼浴室理发一类的买卖。

作用

刻画出包身工奴隶一般的生活,揭露了帝国主义和中国封建势力相勾结残酷压榨包身工血汗的罪行。

对

比

手

法

全没有自由可言,脏乱、麻木成为了她们的标签,任由老板和老板娘欺凌压迫。

包身工

外头工人

稍微干净整洁点,能够自由地选择工作,不会受到他

人的欺凌,还可以利用一些小手段赢得好的工种。

作用

刻画出包身工毫无自由,如同奴隶一样的命运凄苦和悲惨。

对

比

手

法

船户养墨鸭——捕鱼——卖钱(没有虐待)

带工老板——饲养包身工——赚钱(没有温情)

形象地阐说了帝国主义及其买办们与包身工的剥削与被剥削的关系,有力地控诉了包身工制度的罪过。

类比

手

法

看着这种饲养小姑娘营利的制度,我禁不住想起孩子时候看到过的船户养墨鸭捕鱼事了。和乌鸦很相像的那种怪样子的墨鸭,整排地停在舷上,它们的脚是用绳子吊住了的,下水捕鱼,起水的时候船户就在它的颈子上轻轻地一挤!吐了再捕,捕了再吐,墨鸦整天地捕鱼,卖鱼得钱的却是养墨鸭的船户。

包身工是个群体,作者运用什么方法来刻画这个群体形象?

典型人物、事件、细节

(个体描写)

点

一般的、概括性的材料

(群体描写)

面

点 面 结 合

(骨架)

(血肉)

“面”上的描写,主要是人物的群体描写,写包身工的起床、吃粥、进工厂等等。

这里作者并没有具体刻画哪一个人物,而是速写式地描出包身工这个群体。描写他们的生活,必须通过整体速写,才能得到全面的表现。从整体描写中表现包身工制度的黑暗,残酷。

精彩纷呈的写作手法

1、在选材上,注重点面结合。

2、在修辞上,多用对比、比喻、反语、排比。

3、在表达上, 运用记叙、描写、议论和抒情多种表达方式。

4、在表现手法上,采用了细节描写、场面描写、类比等。

懒虫(3次) 猪猡(6次) 死娼妓

试验工 养成工

生物(4次) “机器”(3次) 奴隶(2次)

罐装了的劳动力 饲养物 滋养物

乡下小姑娘

包身工称谓

带工老板、打杂的——称呼背后的侮辱性,对人的践踏

叙述者——称呼背后的愤怒、心痛

“引号”的各种主要用法本文都有出现, 归纳如下:

a.标明文章中引用部分:某人说的话。“工房重地,闲人莫入”。

b.表示特定称谓:“芦柴棒”、“包身契”。

c.表示突出强调:“安全地”“罐装了的劳动力”根本就没有“做”或者“不做”的自由。

d.表示讽刺或否定:“慈祥”“文明的惩罚”。

e.节日或历史事件的数字:“一·二八”战争。

铭记历史,永不遗忘,绝不允许历史悲剧重演。我们不能改变历史,但是可以从我们历史上最羞耻的一页中学到很多东西。往事不堪回首,历史的车轮缓缓前行,人性的觉醒、文明的进步有一个缓慢的过程,在越来越重视人权和人道主义的今天,我们回顾历史,讨论现实,是为了历史的惨剧不再发生,是为了明天的生活更加美好!