13.1《林教头风雪山神庙》课件(共51张PPT)2024-2025学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 13.1《林教头风雪山神庙》课件(共51张PPT)2024-2025学年统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

林教头风雪山神庙

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

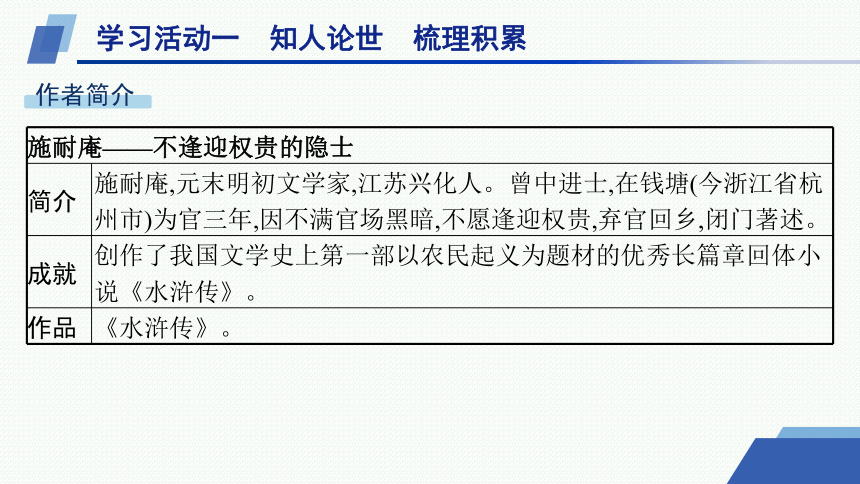

施耐庵——不逢迎权贵的隐士 简介 施耐庵,元末明初文学家,江苏兴化人。曾中进士,在钱塘(今浙江省杭州市)为官三年,因不满官场黑暗,不愿逢迎权贵,弃官回乡,闭门著述。

成就 创作了我国文学史上第一部以农民起义为题材的优秀长篇章回体小说《水浒传》。

作品 《水浒传》。

作品背景

民不聊生的北宋末年

《水浒传》的故事发生在北宋末年,社会非常黑暗,皇帝昏庸,奸臣把持朝政,他们与地方官吏狼狈为奸,横征暴敛,再加上地主恶霸与豪强劣绅横行霸道,广大人民生活在水深火热之中,被迫团结起来进行武装反抗。小说中描写的宋江、方腊的故事,就是以北宋末年的农民起义为依据的。

课文选自《水浒传》第九回(上海古籍出版社2015年版)。与课文前后相关的情节如下:林冲原是北宋京城八十万禁军枪棒教头,他的妻子被太尉高俅的干儿子高衙内看上了。高俅及手下陆虞候设计并诬陷林冲阴谋行刺,林冲被刺配沧州。在去沧州的路上,押送的公人被陆虞候买通,多次想杀害林冲。林冲被鲁智深救下,来到沧州。课文的情节从这里开始。后来林冲逃到柴进家里,柴进又介绍他去了梁山。

基础梳理

1.字音字形

赍发( ) 恁地( ) 酒馔( )

髭须( ) 酌酒( ) 一剜( )

庇祐( ) 央浼( )

jī

nèn

zhuàn

zī

zhuó

wān

bì

měi

溯

朔

搠

啜

掇

缀

2.掌握词语

(1)赍发:资助。

(2)迤逦:曲折连绵。

(3)尴尬:①处境困难,不好处理;②(神色、态度)不自然。

(4)央浼:恳求,请托。

(5)话不絮烦:文中的意思是不再啰唆。

(6)碎琼乱玉:比喻地上的雪。琼,美玉。

(7)天理昭然:旧称天能主持公道,善恶报应分明。

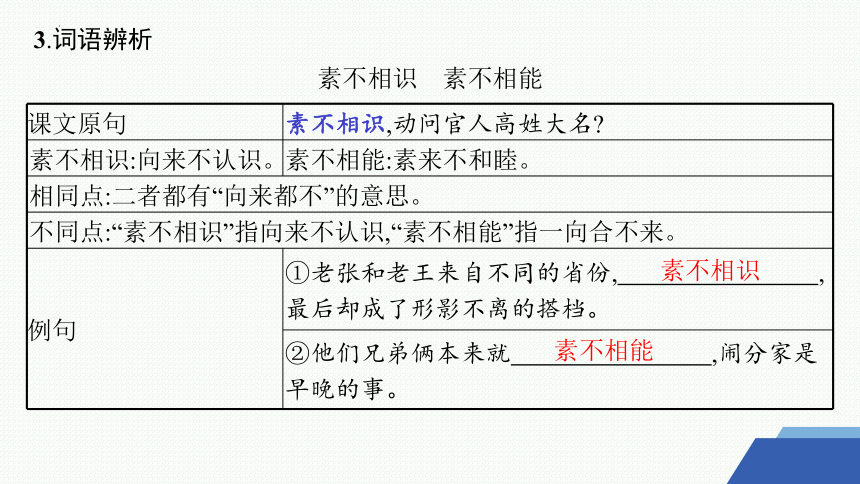

3.词语辨析

素不相识 素不相能

课文原句 素不相识,动问官人高姓大名

素不相识:向来不认识。 素不相能:素来不和睦。

相同点:二者都有“向来都不”的意思。 不同点:“素不相识”指向来不认识,“素不相能”指一向合不来。 例句 ①老张和老王来自不同的省份, ,最后却成了形影不离的搭档。

②他们兄弟俩本来就 ,闹分家是早晚的事。

素不相识

素不相能

名家点评

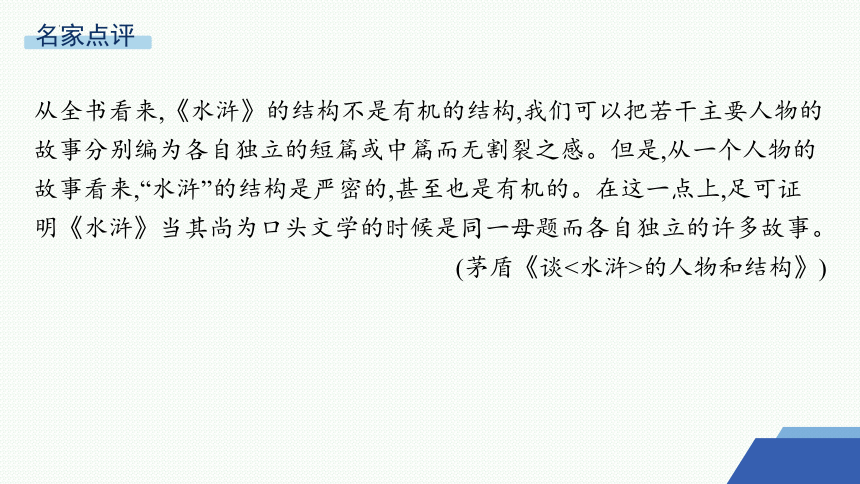

从全书看来,《水浒》的结构不是有机的结构,我们可以把若干主要人物的故事分别编为各自独立的短篇或中篇而无割裂之感。但是,从一个人物的故事看来,“水浒”的结构是严密的,甚至也是有机的。在这一点上,足可证明《水浒》当其尚为口头文学的时候是同一母题而各自独立的许多故事。

(茅盾《谈<水浒>的人物和结构》)

相关链接

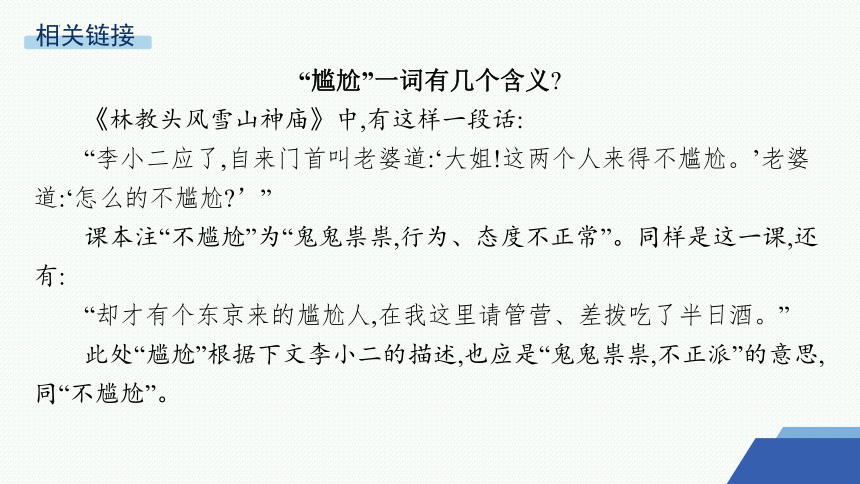

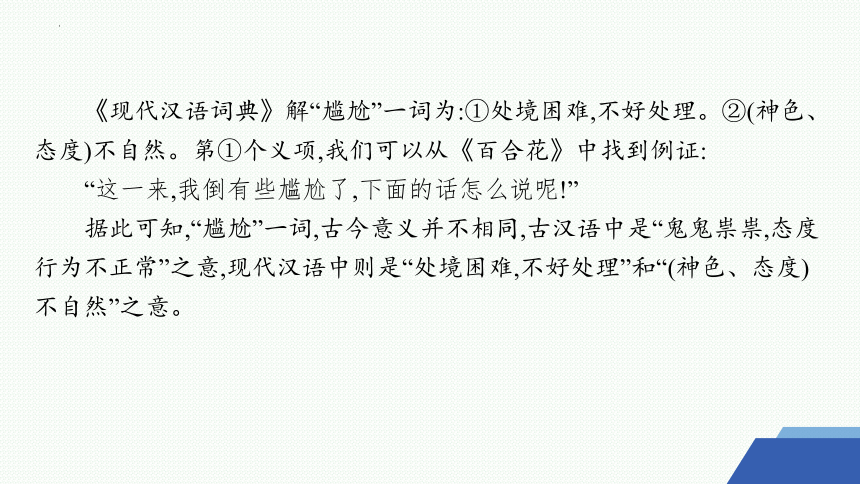

“尴尬”一词有几个含义

《林教头风雪山神庙》中,有这样一段话:

“李小二应了,自来门首叫老婆道:‘大姐!这两个人来得不尴尬。’老婆道:‘怎么的不尴尬 ’”

课本注“不尴尬”为“鬼鬼祟祟,行为、态度不正常”。同样是这一课,还有:

“却才有个东京来的尴尬人,在我这里请管营、差拨吃了半日酒。”

此处“尴尬”根据下文李小二的描述,也应是“鬼鬼祟祟,不正派”的意思,同“不尴尬”。

《现代汉语词典》解“尴尬”一词为:①处境困难,不好处理。②(神色、态度)不自然。第①个义项,我们可以从《百合花》中找到例证:

“这一来,我倒有些尴尬了,下面的话怎么说呢!”

据此可知,“尴尬”一词,古今意义并不相同,古汉语中是“鬼鬼祟祟,态度行为不正常”之意,现代汉语中则是“处境困难,不好处理”和“(神色、态度)不自然”之意。

相关常识

章回小说

中国古代长篇小说的主要形式。章回小说的特点是分回标目,故事连接,段落整齐。宋人话本《大唐三藏取经诗话》即已具雏形,被推称为后世小说分章回之祖。明清两代的长篇小说,普遍采用此种形式。

成语积累

“义气”一族成语

(1)义薄云天:正义之气直上高空。形容为正义而斗争的精神极其崇高。薄,迫近。

(2)行侠好义:指讲义气,肯舍己助人。

(3)季友伯兄:比喻交情深,义气重。

(4)江湖义气:旧指走南闯北的人之间所遵循的忠义之气。今多指不顾原则地一味讲求朋友间的义气。

(5)轻死重气:指以义气为重而不怕死。

(6)仗义疏财:旧指讲义气,拿出自己的钱财来帮助别人。

(7)重气狥名:重视义气,慕求声名。

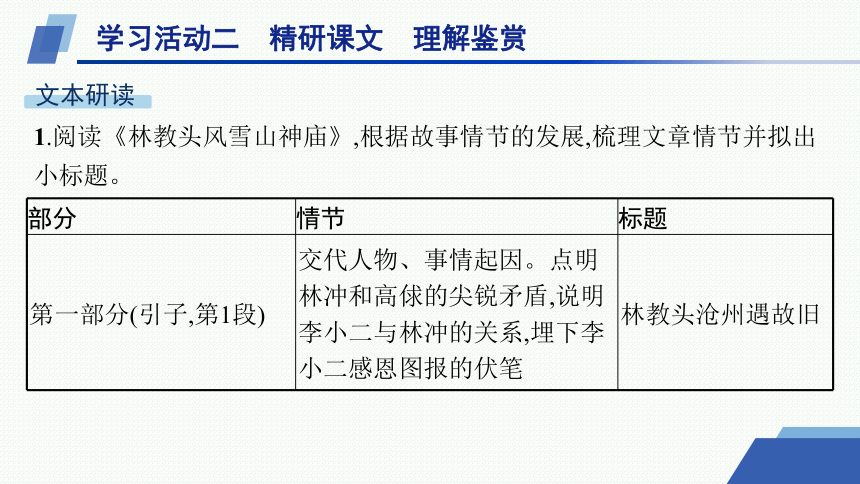

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

文本研读

1.阅读《林教头风雪山神庙》,根据故事情节的发展,梳理文章情节并拟出小标题。

部分 情节 标题

第一部分(引子,第1段) 交代人物、事情起因。点明林冲和高俅的尖锐矛盾,说明李小二与林冲的关系,埋下李小二感恩图报的伏笔 林教头沧州遇故旧

部分 情节 标题

第二部分(开端,第2—5段)

第三部分(发展,第6—9段)

第四部分 (高潮和结局,第10—12段)

林冲刺配沧州,高俅派陆谦追踪而来,密谋策划谋害林冲。林冲根据李小二提供的信息断定是陆谦后买刀寻敌

陆谦谋害林冲

林冲接管草料场,与老军交割后去沽酒

林教头接管草料场

林冲于破庙借宿,偶然听到陆谦等人的对话,得知真情,最后报仇雪恨

林教头山神庙报仇

2.《林教头风雪山神庙》中,李小二这一人物出现的作用是什么

提示 一方面表现了林冲的性格特征。作者补充交代了林冲在东京时曾救助李小二,表现了林冲扶危济困的性格;从林冲与李小二的对话中,可以看出林冲虽含冤受屈,却无可奈何,表现了林冲忍辱负重、听天由命的软弱一面;林冲对李小二说“我是罪囚,恐怕玷辱你夫妻两个”,表现了林冲身在危难之中,还一心为别人着想的善良品质。

另一方面,林冲偶遇李小二也为下面情节的发展做了铺垫。李小二的茶酒店,不光招待了林冲,后来还接待了管营、差拨和东京高太尉差来的陆谦,这就引出了下面一连串的故事。

3.双线索结构是小说常用的结构方式,请分析《林教头风雪山神庙》的双线索结构的内容和特点。

提示 主线即明线,是林冲刺配沧州后的遭遇和反抗,也是林冲由忍辱负重到奋起反抗的性格转变过程,主要情节有沧州遇故旧、买刀寻敌、接管草料场、雪夜报仇。副线即暗线,是陆虞候等人对林冲的陷害,有奉命来沧、密谋陷害、草料场阴谋、丧身刀下。副线推动主线发展,鲜明地表现了作品的主题“官逼民反”。两条线索通过茶酒店、草料场、山神庙等几个场景,由连接到交织,最后汇合到一起。

4.古语说:“无巧不成书。”《林教头风雪山神庙》的情节设置有几处“巧” 分别是什么 文中还有两处偷听,请找出来并分析其意义。

提示 四处巧合:(1)林教头巧遇李小二;(2)李小二巧遇陆虞候;(3)草料场巧遇大风雪;(4)林教头巧遇众奸贼。

两处偷听:第一处是李小二妻子在阁子后有意偷听,却只听得只言片语,让一切生疑,是设置悬念;第二处是林冲在山神庙内的无意偷听,为一切揭秘,是揭开谜底。

5.小说中对“风雪”的直接描写主要有三处,请分别写出其作用。

直接描写 作用

第一处 正是严冬天气,彤云密布,朔风渐起,却早纷纷扬扬卷下一天大雪来。 ①

第二处 雪地里踏着碎琼乱玉,迤逦背着北风而行。那雪正下得紧。 ②

第三处 看那雪,到晚越下得紧了。 ③

写风雪初起。为高潮的出现勾画了气象森寒的情景,“卷”为下文写雪压倒草屋做好了铺垫。

写雪势正大。不仅突出了风大雪猛的环境特点,而且暗示出林冲的处境越来越危险,形势越来越严峻。

进一步写雪势之大。通过自然环境的描写渲染了浓烈的气氛,一场冲突即将拉开帷幕。

6.“风雪”是怎样推动小说情节一步步发展的 请简要分析说明。

提示 ①林冲到草料场时风雪交加,想喝酒驱寒才会到市井沽酒,也因此经过山神庙。②因为下雪,致使林冲住的草屋塌了,这使林冲想起离了这半里路上有个古庙,可以安身。③正由于风大雪紧,为了挡风雪,林冲才用大石头靠住门,致使陆虞候三人没能直闯进山神庙来。④正因为风大雪紧,陆虞候一伙人放完火才直奔山神庙,紧贴庙门说出放火始末,使林冲知道了事情的真相。

7.在节选部分中,林冲的性格随着故事情节的开展,发生了哪些变化 引起他性格变化的是哪个字 为什么

提示 林冲性格的变化:忍—怒—息—反。

性格转变关键字:逼。林冲由安于现状到奋起反抗,完全是被一步步逼出来的。在那样的一种社会环境下,官府黑暗,陷害忠良。本来他有一个幸福的家,但是被百般迫害,最后导致家破人亡。“是可忍,孰不可忍”,林冲被逼得走投无路,愤然反抗,由一只温顺的羊变成了一只凶狠的狼,从反面印证了封建统治阶级的凶残、卑劣、阴险、狠毒。林冲由逆来顺受、委曲求全,走向反抗道路,体现了“官逼民反”的主题。

思路整合

沧州遇故旧

接管草料场

奋起反抗

主题归纳

小说通过对林冲被贬沧州以后的一系列遭遇的详细描述,生动地刻画了林冲从逆来顺受、委曲求全到忍无可忍、愤然反抗的英雄形象,表现了以高俅为代表的统治者一逼再逼,终于把老百姓逼上绝路的血淋淋的社会现实,揭示了“官逼民反”这一深刻主题。

A 级 必备知识基础练

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.下列词语中加点的字,注音全都正确的一项是( )

A.恁地(nèn) 迤逦(lì)

玷辱(zhān) 搠倒(suò)

B.连累(lei) 沽酒(ɡū)

髭须(zī) 投奔(bèn)

C.拾掇(duo) 啜泣(duò)

庇祐(pì) 口讷(nà)

D.赍发(jī) 提防(tī)

央浼(měi) 仓廒(áo)

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

解析 A项,“逦”应读“lǐ”,“玷”应读“diàn”,“搠”应读“shuò”;C项,“啜”应读“chuò”,“庇”应读“bì”,“讷”应读“nè”;D项,“提”应读“dī”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.下列对句子中加点词语的解释,有误的一项是( )

A.①闪将进来 将:助词,无义

②我自有伴当烫酒 伴当:随从的仆役

B.①但有衣服 但有:只要有

②将出一两银子 将:拿

C.①团团寻了一日 团团:到处

②彤云密布 彤云:浓云

D.①神明庇祐 庇祐:保佑

②搠倒差拨 搠倒:推倒

D

解析 D项,“搠倒”解释为“推倒”错误,应为“刺倒”或“扎倒”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.将下列语句重新排序,最恰当的一项是( )

①其实在《水浒传》里真正被官府逼上梁山的很少,像林冲、杨志等的悲惨例子不多,大部分是自愿或半自愿上了梁山的。

②还有一部分虽然是被逼上梁山的,但不是官府逼的,而是梁山自己逼的。

③中国话里有好多词没有主语,这就给一些人的任意解释留下了余地。

④卢俊义就属于这种另类上梁山的典型例子。

⑤比如“逼上梁山”这个词就使好多人想当然地以为一定是官府。

A.①②③⑤④ B.①④②③⑤

C.③⑤①②④ D.③⑤④①②

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

解析 分析五个句子可以发现,这五个句子是例证关系,③句“中国话里有好多词没有主语,这就给一些人的任意解释留下了余地”为观点,放在开头,⑤句“比如……”为例子,紧随其后。①②④句是对“逼上梁山”这一情况的分析,所以放在⑤句后;①句是说“……大部分……”,②句是说“还有一部分……”,而④句是说“卢俊义就属于这种另类上梁山的典型例子”,这就确定了三句顺序为①②④。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

阅读下面的文字,完成4~6题。

1933年,诺贝尔文学奖获得者赛珍珠将《水浒传》翻译为英文,介绍给世界。在确定英文版书名时,这位在江苏度过人生最重要年华的美国女作家把书名译为“四海之内皆兄弟”(All Men Are Brothers),引得汉学家们 ① 。的确,梁山上的好汉来自 ② ,而不是很多人所认为的他们个个都是“山东大汉”。《水浒传》明确交代了大部分好汉的出身和籍贯,山东人固然最多,但也有十多位来自今长三角地区。( )。比如,“南京人”石秀正直刚烈,尚义任侠。在祝家庄,他充当斥候,英勇机智,探听盘陀路的秘密;在大名府,他跳楼劫法场,孤身营救卢俊义。石秀有血性、重义气、敢担当,契合了古往今来南京人的集体性格。此外,“白净俊俏”的郑天寿,骁勇善战的项充和李衮,也反映了施耐庵眼中的苏州人和徐州人的不同面貌。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

③ 的好汉是《水浒传》最为吸引人的看点,但随着情节的转换,空间的演进,也次第描写了大宋帝国不同地区的山川胜迹和民俗风物,犹如展开了一幅“清明上河图”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.请在文中横线处填入恰当的成语。

①

②

③

击节叫好

五湖四海

快意恩仇

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.相较于山东人,施耐庵因为曾在长三角地区生活过,所以更加广泛了解长三角地区百姓的性格

B.施耐庵了解各地百姓的性格,这从他作品中刻画的人物身上可以看出,因为他曾流浪于全国各地

C.施耐庵对于江南和江北百姓性格的熟悉反映在《水浒传》中,因为他曾在江南和江北都生活过

D.施耐庵在江南和江北都生活过,广泛了解不同地区的百姓性格,这种熟悉亦反映在《水浒传》中

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

解析 由括号前面“山东人固然最多,但也有十多位来自今长三角地区”和后面列举的“南京人”石秀,“白净俊俏”的郑天寿,骁勇善战的项充和李衮等可知,此处主要强调施耐庵在江南和江北都生活过,熟悉江南和江北的百姓性格,所以在《水浒传》中有所体现。由此排除A、B两项。“这种熟悉亦反映在《水浒传》中”,由前文顺理成章进入后文对各地人物的列举,与后文内容衔接更紧密。排除C项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6.文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。

但随着情节的演进,空间的转换,施耐庵也次第描写了大宋帝国不同地区的山川胜迹和民俗风物。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

阅读下面的文字,完成7~9题。

在《水浒传》一百单八将中,与李逵、阮氏兄弟等没文化的乡间村夫相比,林冲算是有文化的“官方”人,京城八十万禁军教头(他父亲官至提辖),直接受太尉高俅领导,自然深谙官场文化。因而,在他身上体现出更多的中国传统文化的为人处世之道或许说是中国人的生存哲学。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

林冲上梁山, ① ,不如说是林冲自身的生存哲学观念在现实生活中被权势击得粉碎的无可奈何之举。林冲的生存哲学的核心, ② 。林冲“怕管”,不敢打高衙内,他忍着;高衙内再三调戏他老婆,他忍着;差拨辱骂他,他忍着;就是在梁山上王伦不想收留他,要他三天内提着人头上山,他也忍着。“忍”是中国古代哲学的一个非常重要的观念,常见的词句有“小不忍,则乱大谋”、忍气吞声、忍辱负重、“忍一时风平浪静,退一步海阔天空”等,体现出中国人的生存哲学。然而, ③ ,到了一定程度,林冲就不会忍了。在京城,高俅陷害他,他知道,好拳难敌四虎,他忍着,可他到沧州之后,高俅再派杀手来杀他,他就大开杀戒。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.下列句子中的“就是”和文中加点的“就是”,用法相同的一项是( )

A.满生听得此言,就是九重天上飞下一纸赦书来,怎不满心欢喜

B.大郎道:“这个却不知道,叫他出来就是。”

C.“就是!就是!”晓荷赶快地说,“我也这么想!”

D.他记得那个金鱼池里的青苔,就是到了冬天都也是碧绿的。

D

解析 文中加点的“就是”表假设让步,意思是“即使是”。A项,就好像,正像; B项,用于句中或句末,表示肯定;C项,正是,表肯定语气;D项,表假设让步,意思是“即使是”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.文中画波浪线的部分有语病,请在保持原意不变的情况下进行修改,把修改后的语句写在下面。

在他身上更多地体现出中国传统文化的为人处世之道或者说是中国人的生存哲学。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

9.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

①

②

③

与其说是当时社会所逼

就是一个“忍”字

林冲的忍耐是有限度的

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

B 级 能力素养提升练

阅读下面的文字,完成10~13题。

梁山泊好汉劫法场 白龙庙英雄小聚义(节选)

【上一回交代:李逵是江州城的小牢子,戴宗小弟,得遇宋江后,决心追随宋江;宋江题反诗被关押,戴宗为官司奔波,临走时再三叮嘱李逵照顾宋江起居;后事情败露,戴宗也被逮捕入狱。】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

次日,蔡九知府升厅,便唤当案孔目来分付道:“快教叠了文案,把这宋江、戴宗来日押赴市曹斩首施行。”当案却是黄孔目,本人与戴宗颇好,当日禀道:“明日是个国家忌日,后日又是七月十五日中元之节,皆不可行刑。大后日亦是国家景命。直待五日后,方可施行。”蔡九知府听罢,依准黄孔目之言,直待第六日早晨,先差人去十字路口打扫了法场,饭后点起土兵和刀仗刽子,约有五百余人,都在大牢门前伺候。江州府众多节级牢子,虽是和戴宗、宋江过得好,却没做道理救得他,众人只替他两个叫苦。江州府看的人,真乃压肩叠背,何止一二千人。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

刽子将宋江和戴宗前推后拥,押到市曹十字路口,团团枪棒围住。把宋江面南背北,将戴宗面北背南,两个纳坐下,只等午时三刻监斩官到来开刀。那众人仰面看那犯由牌,上写道:

“江州府犯人一名宋江,故吟反诗,妄造妖言,结连梁山泊强寇,通同造反,律斩。犯人一名戴宗,与宋江暗递私书,结勾梁山泊强寇,通同谋叛,律斩。监斩官江州府知府蔡某。”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

那知府勒住马,只等报来。只见法场东边一伙弄蛇的丐者,强要挨入法场里看,众土兵赶打不退。正相闹间,只见法场西边一伙使枪棒卖药的,也强挨将入来。法场南边一伙挑担的脚夫,又要挨将入来。土兵喝道:“这里出人,你担那里去 ”那伙人说道:“我们是挑东西送知府相公去的,你们如何敢阻当我 ”土兵道:“便是相公衙里人,也只得去别处过一过。”那伙人就歇了担子,都掣了扁担,立在人丛里看。只见法场北边一伙客商,推两辆车子过来,定要挨入法场上来。土兵喝道:“你那伙人那里去 ”客人应道:“我们要赶路程。”土兵道:“你要赶路程,从别路过去。”那伙客人笑道:“俺们便是京师来的人,不认得你这里鸟路,那里过去 我们只是从这大路走。”四下里吵闹不住,这蔡九知府也禁治不得。又见那伙客人都盘在车子上,立定了看。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

没多时,法场中间,人分开处,一个报,报道一声:“午时三刻。”监斩官便道:“斩讫报来!”两势下刀棒刽子便去开枷,行刑之人执定法刀在手。说时迟,一个个要见分明;那时快,看人人一齐发作。只见那伙客人在车子上听得斩讫,数内一个客人,便向怀中取出一面小锣儿,立在车子上,当当地敲得两三声,四下里一齐动手。

又见十字路口茶坊楼上,一个虎形黑大汉,脱得赤条条的,两只手握两把板斧,大吼一声,却似半天起个霹雳,从半空中跳将下来。手起斧落,早砍翻了两个行刑的刽子,便望监斩官马前砍将来。众土兵急待把枪去搠时,那里拦当得住。众人且簇拥蔡九知府,逃命去了。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

只见东边那伙弄蛇的丐者,身边都掣出尖刀,看着土兵便杀。西边那伙使枪棒的,大发喊声,只顾乱杀将来,一派杀倒土兵狱卒。南边那伙挑担的脚夫,轮起扁担,横七竖八,都打翻了土兵和那看的人。北边那伙客人,都跳下车来,推过车子,拦住了人,两个客商钻将入来,一个背了宋江,一个背了戴宗。其余的人,也有取出弓弩来射的,也有取出石子来打的,也有取出标枪来标的。原来扮客商的这伙,便是晁盖、花荣等。那伙扮使枪棒的,便是燕顺、刘唐等。扮挑担的,便是朱贵、王矮虎等。那伙扮丐者的,便是阮小二、阮小五等。这一行,梁山泊共是十七个头领到来,带领小喽啰一百余人,四下里杀将起来。只见那人丛里那个黑大汉,轮两把板斧,一昧地砍将来。晁盖等却不认得。晁盖猛省起来:“戴宗曾说,一个黑旋风李逵,和宋三郎最好,是个莽撞之人。”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

晁盖便叫道:“前面那好汉,莫不是黑旋风 ”那汉那里肯应,火杂杂地轮着大斧,只顾砍人。晁盖便叫背宋江、戴宗的两个小喽啰,只顾跟着那黑大汉走。众头领撇了车辆担仗,一行人尽跟了黑大汉,直杀出城来。背后花荣、黄信、吕方、郭盛,四张弓箭,飞蝗般望后射来。那江州军民百姓,谁敢近前。这黑大汉直杀到江边来。晁盖挺朴刀叫道:“不干百姓事,休只管伤人!”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

约莫离城沿江上也走了五七里路,前面望见尽是滔滔一派大江,却无了旱路。晁盖看见,只叫得苦。那黑大汉方才叫道:“不要慌!且把哥哥背来庙里。”众人都到来看时,靠江一所大庙,两扇门紧紧地闭着。黑大汉两斧砍开,便抢入来。晁盖众人看时,两边都是老桧苍松,林木遮映,前面牌额上,四个金书大字,写道“白龙神庙”。小喽啰把宋江、戴宗背到庙里歇下,宋江方才敢开眼。见了晁盖等众人,哭道:“哥哥!莫不是梦中相会 ”晁盖便劝道: “恩兄不肯在山,致有今日之苦。这个出力杀人的黑大汉是谁 ”宋江道:“这个便是叫做黑旋风李逵。他几番就要大牢里放了我,却是我怕走不脱,不肯依他。”晁盖道:“却是难得这个人!出力最多,又不怕刀斧箭矢!”

(选自《水浒传》第四十回,有删改)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是( )

A.黄孔目有意拖延刑期,众牢子替宋江二人喊冤,都说明梁山好汉所作所为深得人心。

B.看问斩的“何止一二千人”,被斩人被“团团枪棒围住”,都增加了劫法场的难度。

C.“只顾乱杀将来”“打翻了土兵和那看的人”,可见劫法场之人缺乏谋划,毫无章法。

D.因为梁山行事注重原则道义,所以晁盖冲着众好汉喊“不干百姓事,休只管伤人”。

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

解析 A项,“众牢子替宋江二人喊冤”错误,他们只是替宋江二人叫苦,并没有喊冤;且“梁山好汉”对象扩大。C项,“缺乏谋划,毫无章法”错误,从法场东南西北的几拨人的表现来看,显然是事先谋划过的。D项,“所以晁盖冲着众好汉喊”错误,晁盖呼喊的对象是李逵,且李逵当时还未加入梁山。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.下列对小说艺术特色和思想内涵的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说交代宋江和戴宗的罪名,前者是题反诗,后者是暗递私书,且二人都勾结梁山,直接而充分地反映出社会的黑暗,表现出“官逼民反”的主题。

B.小说对宋江描写不多,却能准确反映人物内心,“宋江方才敢开眼”说明之前他对死亡还是恐惧的,“莫不是梦中相会”说明他对死里逃生不敢置信。

C.小说语言凝练形象,“老桧苍松,林木遮映”寥寥数语,描绘出白龙神庙的肃穆庄严;“四张弓箭,飞蝗般望后射来”用比喻表现梁山好汉的神勇。

D.第5段多用短句式,一定程度上增强了语言的节奏感,渲染了紧张的氛围,与宋江二人即将在刑场被杀,好汉们蓄势待发救人的情节相吻合。

解析 A项,“小说交代宋江和戴宗的罪名,前者是题反诗,后者是暗递私书,且二人都勾结梁山”无法直接而充分地反映出“社会黑暗”。

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.李逵这一形象有怎样的特点 请简要分析。

①镇定。如“不要慌!且把哥哥背来庙里”,为大家指明路线。

②勇敢、鲁莽。如“火杂杂地轮着大斧,只顾砍人”表现其勇猛,但他不分官兵和百姓就乱砍,显得鲁莽。

③忠心耿耿(重情重义)。他几番要从大牢里放了宋江;在营救宋江的过程中,他出力最多。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13.本文运用大量排比的方式详细描写了劫法场的过程,这种文学笔法叫“铺叙”。有人觉得这样写重复啰唆,请你结合文本,从不同角度对此进行反驳。

①从描写内容看,铺叙的内容并非简单地重复,而是依次交代了东西南北四伙人假扮的不同身份,扰乱法场的过程,条理清楚。②从描写效果看,铺叙可以使叙述更详尽、细致,把劫法场的过程完整具体地呈现在读者面前,使小说更具真实感。③从人物塑造角度看,这些铺叙塑造了人物群像,既营造出浩大的声势,也表现出众人一齐动手时配合默契,协调一致。

本 课 结 束

林教头风雪山神庙

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

施耐庵——不逢迎权贵的隐士 简介 施耐庵,元末明初文学家,江苏兴化人。曾中进士,在钱塘(今浙江省杭州市)为官三年,因不满官场黑暗,不愿逢迎权贵,弃官回乡,闭门著述。

成就 创作了我国文学史上第一部以农民起义为题材的优秀长篇章回体小说《水浒传》。

作品 《水浒传》。

作品背景

民不聊生的北宋末年

《水浒传》的故事发生在北宋末年,社会非常黑暗,皇帝昏庸,奸臣把持朝政,他们与地方官吏狼狈为奸,横征暴敛,再加上地主恶霸与豪强劣绅横行霸道,广大人民生活在水深火热之中,被迫团结起来进行武装反抗。小说中描写的宋江、方腊的故事,就是以北宋末年的农民起义为依据的。

课文选自《水浒传》第九回(上海古籍出版社2015年版)。与课文前后相关的情节如下:林冲原是北宋京城八十万禁军枪棒教头,他的妻子被太尉高俅的干儿子高衙内看上了。高俅及手下陆虞候设计并诬陷林冲阴谋行刺,林冲被刺配沧州。在去沧州的路上,押送的公人被陆虞候买通,多次想杀害林冲。林冲被鲁智深救下,来到沧州。课文的情节从这里开始。后来林冲逃到柴进家里,柴进又介绍他去了梁山。

基础梳理

1.字音字形

赍发( ) 恁地( ) 酒馔( )

髭须( ) 酌酒( ) 一剜( )

庇祐( ) 央浼( )

jī

nèn

zhuàn

zī

zhuó

wān

bì

měi

溯

朔

搠

啜

掇

缀

2.掌握词语

(1)赍发:资助。

(2)迤逦:曲折连绵。

(3)尴尬:①处境困难,不好处理;②(神色、态度)不自然。

(4)央浼:恳求,请托。

(5)话不絮烦:文中的意思是不再啰唆。

(6)碎琼乱玉:比喻地上的雪。琼,美玉。

(7)天理昭然:旧称天能主持公道,善恶报应分明。

3.词语辨析

素不相识 素不相能

课文原句 素不相识,动问官人高姓大名

素不相识:向来不认识。 素不相能:素来不和睦。

相同点:二者都有“向来都不”的意思。 不同点:“素不相识”指向来不认识,“素不相能”指一向合不来。 例句 ①老张和老王来自不同的省份, ,最后却成了形影不离的搭档。

②他们兄弟俩本来就 ,闹分家是早晚的事。

素不相识

素不相能

名家点评

从全书看来,《水浒》的结构不是有机的结构,我们可以把若干主要人物的故事分别编为各自独立的短篇或中篇而无割裂之感。但是,从一个人物的故事看来,“水浒”的结构是严密的,甚至也是有机的。在这一点上,足可证明《水浒》当其尚为口头文学的时候是同一母题而各自独立的许多故事。

(茅盾《谈<水浒>的人物和结构》)

相关链接

“尴尬”一词有几个含义

《林教头风雪山神庙》中,有这样一段话:

“李小二应了,自来门首叫老婆道:‘大姐!这两个人来得不尴尬。’老婆道:‘怎么的不尴尬 ’”

课本注“不尴尬”为“鬼鬼祟祟,行为、态度不正常”。同样是这一课,还有:

“却才有个东京来的尴尬人,在我这里请管营、差拨吃了半日酒。”

此处“尴尬”根据下文李小二的描述,也应是“鬼鬼祟祟,不正派”的意思,同“不尴尬”。

《现代汉语词典》解“尴尬”一词为:①处境困难,不好处理。②(神色、态度)不自然。第①个义项,我们可以从《百合花》中找到例证:

“这一来,我倒有些尴尬了,下面的话怎么说呢!”

据此可知,“尴尬”一词,古今意义并不相同,古汉语中是“鬼鬼祟祟,态度行为不正常”之意,现代汉语中则是“处境困难,不好处理”和“(神色、态度)不自然”之意。

相关常识

章回小说

中国古代长篇小说的主要形式。章回小说的特点是分回标目,故事连接,段落整齐。宋人话本《大唐三藏取经诗话》即已具雏形,被推称为后世小说分章回之祖。明清两代的长篇小说,普遍采用此种形式。

成语积累

“义气”一族成语

(1)义薄云天:正义之气直上高空。形容为正义而斗争的精神极其崇高。薄,迫近。

(2)行侠好义:指讲义气,肯舍己助人。

(3)季友伯兄:比喻交情深,义气重。

(4)江湖义气:旧指走南闯北的人之间所遵循的忠义之气。今多指不顾原则地一味讲求朋友间的义气。

(5)轻死重气:指以义气为重而不怕死。

(6)仗义疏财:旧指讲义气,拿出自己的钱财来帮助别人。

(7)重气狥名:重视义气,慕求声名。

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

文本研读

1.阅读《林教头风雪山神庙》,根据故事情节的发展,梳理文章情节并拟出小标题。

部分 情节 标题

第一部分(引子,第1段) 交代人物、事情起因。点明林冲和高俅的尖锐矛盾,说明李小二与林冲的关系,埋下李小二感恩图报的伏笔 林教头沧州遇故旧

部分 情节 标题

第二部分(开端,第2—5段)

第三部分(发展,第6—9段)

第四部分 (高潮和结局,第10—12段)

林冲刺配沧州,高俅派陆谦追踪而来,密谋策划谋害林冲。林冲根据李小二提供的信息断定是陆谦后买刀寻敌

陆谦谋害林冲

林冲接管草料场,与老军交割后去沽酒

林教头接管草料场

林冲于破庙借宿,偶然听到陆谦等人的对话,得知真情,最后报仇雪恨

林教头山神庙报仇

2.《林教头风雪山神庙》中,李小二这一人物出现的作用是什么

提示 一方面表现了林冲的性格特征。作者补充交代了林冲在东京时曾救助李小二,表现了林冲扶危济困的性格;从林冲与李小二的对话中,可以看出林冲虽含冤受屈,却无可奈何,表现了林冲忍辱负重、听天由命的软弱一面;林冲对李小二说“我是罪囚,恐怕玷辱你夫妻两个”,表现了林冲身在危难之中,还一心为别人着想的善良品质。

另一方面,林冲偶遇李小二也为下面情节的发展做了铺垫。李小二的茶酒店,不光招待了林冲,后来还接待了管营、差拨和东京高太尉差来的陆谦,这就引出了下面一连串的故事。

3.双线索结构是小说常用的结构方式,请分析《林教头风雪山神庙》的双线索结构的内容和特点。

提示 主线即明线,是林冲刺配沧州后的遭遇和反抗,也是林冲由忍辱负重到奋起反抗的性格转变过程,主要情节有沧州遇故旧、买刀寻敌、接管草料场、雪夜报仇。副线即暗线,是陆虞候等人对林冲的陷害,有奉命来沧、密谋陷害、草料场阴谋、丧身刀下。副线推动主线发展,鲜明地表现了作品的主题“官逼民反”。两条线索通过茶酒店、草料场、山神庙等几个场景,由连接到交织,最后汇合到一起。

4.古语说:“无巧不成书。”《林教头风雪山神庙》的情节设置有几处“巧” 分别是什么 文中还有两处偷听,请找出来并分析其意义。

提示 四处巧合:(1)林教头巧遇李小二;(2)李小二巧遇陆虞候;(3)草料场巧遇大风雪;(4)林教头巧遇众奸贼。

两处偷听:第一处是李小二妻子在阁子后有意偷听,却只听得只言片语,让一切生疑,是设置悬念;第二处是林冲在山神庙内的无意偷听,为一切揭秘,是揭开谜底。

5.小说中对“风雪”的直接描写主要有三处,请分别写出其作用。

直接描写 作用

第一处 正是严冬天气,彤云密布,朔风渐起,却早纷纷扬扬卷下一天大雪来。 ①

第二处 雪地里踏着碎琼乱玉,迤逦背着北风而行。那雪正下得紧。 ②

第三处 看那雪,到晚越下得紧了。 ③

写风雪初起。为高潮的出现勾画了气象森寒的情景,“卷”为下文写雪压倒草屋做好了铺垫。

写雪势正大。不仅突出了风大雪猛的环境特点,而且暗示出林冲的处境越来越危险,形势越来越严峻。

进一步写雪势之大。通过自然环境的描写渲染了浓烈的气氛,一场冲突即将拉开帷幕。

6.“风雪”是怎样推动小说情节一步步发展的 请简要分析说明。

提示 ①林冲到草料场时风雪交加,想喝酒驱寒才会到市井沽酒,也因此经过山神庙。②因为下雪,致使林冲住的草屋塌了,这使林冲想起离了这半里路上有个古庙,可以安身。③正由于风大雪紧,为了挡风雪,林冲才用大石头靠住门,致使陆虞候三人没能直闯进山神庙来。④正因为风大雪紧,陆虞候一伙人放完火才直奔山神庙,紧贴庙门说出放火始末,使林冲知道了事情的真相。

7.在节选部分中,林冲的性格随着故事情节的开展,发生了哪些变化 引起他性格变化的是哪个字 为什么

提示 林冲性格的变化:忍—怒—息—反。

性格转变关键字:逼。林冲由安于现状到奋起反抗,完全是被一步步逼出来的。在那样的一种社会环境下,官府黑暗,陷害忠良。本来他有一个幸福的家,但是被百般迫害,最后导致家破人亡。“是可忍,孰不可忍”,林冲被逼得走投无路,愤然反抗,由一只温顺的羊变成了一只凶狠的狼,从反面印证了封建统治阶级的凶残、卑劣、阴险、狠毒。林冲由逆来顺受、委曲求全,走向反抗道路,体现了“官逼民反”的主题。

思路整合

沧州遇故旧

接管草料场

奋起反抗

主题归纳

小说通过对林冲被贬沧州以后的一系列遭遇的详细描述,生动地刻画了林冲从逆来顺受、委曲求全到忍无可忍、愤然反抗的英雄形象,表现了以高俅为代表的统治者一逼再逼,终于把老百姓逼上绝路的血淋淋的社会现实,揭示了“官逼民反”这一深刻主题。

A 级 必备知识基础练

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.下列词语中加点的字,注音全都正确的一项是( )

A.恁地(nèn) 迤逦(lì)

玷辱(zhān) 搠倒(suò)

B.连累(lei) 沽酒(ɡū)

髭须(zī) 投奔(bèn)

C.拾掇(duo) 啜泣(duò)

庇祐(pì) 口讷(nà)

D.赍发(jī) 提防(tī)

央浼(měi) 仓廒(áo)

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

解析 A项,“逦”应读“lǐ”,“玷”应读“diàn”,“搠”应读“shuò”;C项,“啜”应读“chuò”,“庇”应读“bì”,“讷”应读“nè”;D项,“提”应读“dī”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.下列对句子中加点词语的解释,有误的一项是( )

A.①闪将进来 将:助词,无义

②我自有伴当烫酒 伴当:随从的仆役

B.①但有衣服 但有:只要有

②将出一两银子 将:拿

C.①团团寻了一日 团团:到处

②彤云密布 彤云:浓云

D.①神明庇祐 庇祐:保佑

②搠倒差拨 搠倒:推倒

D

解析 D项,“搠倒”解释为“推倒”错误,应为“刺倒”或“扎倒”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.将下列语句重新排序,最恰当的一项是( )

①其实在《水浒传》里真正被官府逼上梁山的很少,像林冲、杨志等的悲惨例子不多,大部分是自愿或半自愿上了梁山的。

②还有一部分虽然是被逼上梁山的,但不是官府逼的,而是梁山自己逼的。

③中国话里有好多词没有主语,这就给一些人的任意解释留下了余地。

④卢俊义就属于这种另类上梁山的典型例子。

⑤比如“逼上梁山”这个词就使好多人想当然地以为一定是官府。

A.①②③⑤④ B.①④②③⑤

C.③⑤①②④ D.③⑤④①②

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

解析 分析五个句子可以发现,这五个句子是例证关系,③句“中国话里有好多词没有主语,这就给一些人的任意解释留下了余地”为观点,放在开头,⑤句“比如……”为例子,紧随其后。①②④句是对“逼上梁山”这一情况的分析,所以放在⑤句后;①句是说“……大部分……”,②句是说“还有一部分……”,而④句是说“卢俊义就属于这种另类上梁山的典型例子”,这就确定了三句顺序为①②④。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

阅读下面的文字,完成4~6题。

1933年,诺贝尔文学奖获得者赛珍珠将《水浒传》翻译为英文,介绍给世界。在确定英文版书名时,这位在江苏度过人生最重要年华的美国女作家把书名译为“四海之内皆兄弟”(All Men Are Brothers),引得汉学家们 ① 。的确,梁山上的好汉来自 ② ,而不是很多人所认为的他们个个都是“山东大汉”。《水浒传》明确交代了大部分好汉的出身和籍贯,山东人固然最多,但也有十多位来自今长三角地区。( )。比如,“南京人”石秀正直刚烈,尚义任侠。在祝家庄,他充当斥候,英勇机智,探听盘陀路的秘密;在大名府,他跳楼劫法场,孤身营救卢俊义。石秀有血性、重义气、敢担当,契合了古往今来南京人的集体性格。此外,“白净俊俏”的郑天寿,骁勇善战的项充和李衮,也反映了施耐庵眼中的苏州人和徐州人的不同面貌。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

③ 的好汉是《水浒传》最为吸引人的看点,但随着情节的转换,空间的演进,也次第描写了大宋帝国不同地区的山川胜迹和民俗风物,犹如展开了一幅“清明上河图”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.请在文中横线处填入恰当的成语。

①

②

③

击节叫好

五湖四海

快意恩仇

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.相较于山东人,施耐庵因为曾在长三角地区生活过,所以更加广泛了解长三角地区百姓的性格

B.施耐庵了解各地百姓的性格,这从他作品中刻画的人物身上可以看出,因为他曾流浪于全国各地

C.施耐庵对于江南和江北百姓性格的熟悉反映在《水浒传》中,因为他曾在江南和江北都生活过

D.施耐庵在江南和江北都生活过,广泛了解不同地区的百姓性格,这种熟悉亦反映在《水浒传》中

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

解析 由括号前面“山东人固然最多,但也有十多位来自今长三角地区”和后面列举的“南京人”石秀,“白净俊俏”的郑天寿,骁勇善战的项充和李衮等可知,此处主要强调施耐庵在江南和江北都生活过,熟悉江南和江北的百姓性格,所以在《水浒传》中有所体现。由此排除A、B两项。“这种熟悉亦反映在《水浒传》中”,由前文顺理成章进入后文对各地人物的列举,与后文内容衔接更紧密。排除C项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6.文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。

但随着情节的演进,空间的转换,施耐庵也次第描写了大宋帝国不同地区的山川胜迹和民俗风物。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

阅读下面的文字,完成7~9题。

在《水浒传》一百单八将中,与李逵、阮氏兄弟等没文化的乡间村夫相比,林冲算是有文化的“官方”人,京城八十万禁军教头(他父亲官至提辖),直接受太尉高俅领导,自然深谙官场文化。因而,在他身上体现出更多的中国传统文化的为人处世之道或许说是中国人的生存哲学。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

林冲上梁山, ① ,不如说是林冲自身的生存哲学观念在现实生活中被权势击得粉碎的无可奈何之举。林冲的生存哲学的核心, ② 。林冲“怕管”,不敢打高衙内,他忍着;高衙内再三调戏他老婆,他忍着;差拨辱骂他,他忍着;就是在梁山上王伦不想收留他,要他三天内提着人头上山,他也忍着。“忍”是中国古代哲学的一个非常重要的观念,常见的词句有“小不忍,则乱大谋”、忍气吞声、忍辱负重、“忍一时风平浪静,退一步海阔天空”等,体现出中国人的生存哲学。然而, ③ ,到了一定程度,林冲就不会忍了。在京城,高俅陷害他,他知道,好拳难敌四虎,他忍着,可他到沧州之后,高俅再派杀手来杀他,他就大开杀戒。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.下列句子中的“就是”和文中加点的“就是”,用法相同的一项是( )

A.满生听得此言,就是九重天上飞下一纸赦书来,怎不满心欢喜

B.大郎道:“这个却不知道,叫他出来就是。”

C.“就是!就是!”晓荷赶快地说,“我也这么想!”

D.他记得那个金鱼池里的青苔,就是到了冬天都也是碧绿的。

D

解析 文中加点的“就是”表假设让步,意思是“即使是”。A项,就好像,正像; B项,用于句中或句末,表示肯定;C项,正是,表肯定语气;D项,表假设让步,意思是“即使是”。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.文中画波浪线的部分有语病,请在保持原意不变的情况下进行修改,把修改后的语句写在下面。

在他身上更多地体现出中国传统文化的为人处世之道或者说是中国人的生存哲学。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

9.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

①

②

③

与其说是当时社会所逼

就是一个“忍”字

林冲的忍耐是有限度的

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

B 级 能力素养提升练

阅读下面的文字,完成10~13题。

梁山泊好汉劫法场 白龙庙英雄小聚义(节选)

【上一回交代:李逵是江州城的小牢子,戴宗小弟,得遇宋江后,决心追随宋江;宋江题反诗被关押,戴宗为官司奔波,临走时再三叮嘱李逵照顾宋江起居;后事情败露,戴宗也被逮捕入狱。】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

次日,蔡九知府升厅,便唤当案孔目来分付道:“快教叠了文案,把这宋江、戴宗来日押赴市曹斩首施行。”当案却是黄孔目,本人与戴宗颇好,当日禀道:“明日是个国家忌日,后日又是七月十五日中元之节,皆不可行刑。大后日亦是国家景命。直待五日后,方可施行。”蔡九知府听罢,依准黄孔目之言,直待第六日早晨,先差人去十字路口打扫了法场,饭后点起土兵和刀仗刽子,约有五百余人,都在大牢门前伺候。江州府众多节级牢子,虽是和戴宗、宋江过得好,却没做道理救得他,众人只替他两个叫苦。江州府看的人,真乃压肩叠背,何止一二千人。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

刽子将宋江和戴宗前推后拥,押到市曹十字路口,团团枪棒围住。把宋江面南背北,将戴宗面北背南,两个纳坐下,只等午时三刻监斩官到来开刀。那众人仰面看那犯由牌,上写道:

“江州府犯人一名宋江,故吟反诗,妄造妖言,结连梁山泊强寇,通同造反,律斩。犯人一名戴宗,与宋江暗递私书,结勾梁山泊强寇,通同谋叛,律斩。监斩官江州府知府蔡某。”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

那知府勒住马,只等报来。只见法场东边一伙弄蛇的丐者,强要挨入法场里看,众土兵赶打不退。正相闹间,只见法场西边一伙使枪棒卖药的,也强挨将入来。法场南边一伙挑担的脚夫,又要挨将入来。土兵喝道:“这里出人,你担那里去 ”那伙人说道:“我们是挑东西送知府相公去的,你们如何敢阻当我 ”土兵道:“便是相公衙里人,也只得去别处过一过。”那伙人就歇了担子,都掣了扁担,立在人丛里看。只见法场北边一伙客商,推两辆车子过来,定要挨入法场上来。土兵喝道:“你那伙人那里去 ”客人应道:“我们要赶路程。”土兵道:“你要赶路程,从别路过去。”那伙客人笑道:“俺们便是京师来的人,不认得你这里鸟路,那里过去 我们只是从这大路走。”四下里吵闹不住,这蔡九知府也禁治不得。又见那伙客人都盘在车子上,立定了看。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

没多时,法场中间,人分开处,一个报,报道一声:“午时三刻。”监斩官便道:“斩讫报来!”两势下刀棒刽子便去开枷,行刑之人执定法刀在手。说时迟,一个个要见分明;那时快,看人人一齐发作。只见那伙客人在车子上听得斩讫,数内一个客人,便向怀中取出一面小锣儿,立在车子上,当当地敲得两三声,四下里一齐动手。

又见十字路口茶坊楼上,一个虎形黑大汉,脱得赤条条的,两只手握两把板斧,大吼一声,却似半天起个霹雳,从半空中跳将下来。手起斧落,早砍翻了两个行刑的刽子,便望监斩官马前砍将来。众土兵急待把枪去搠时,那里拦当得住。众人且簇拥蔡九知府,逃命去了。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

只见东边那伙弄蛇的丐者,身边都掣出尖刀,看着土兵便杀。西边那伙使枪棒的,大发喊声,只顾乱杀将来,一派杀倒土兵狱卒。南边那伙挑担的脚夫,轮起扁担,横七竖八,都打翻了土兵和那看的人。北边那伙客人,都跳下车来,推过车子,拦住了人,两个客商钻将入来,一个背了宋江,一个背了戴宗。其余的人,也有取出弓弩来射的,也有取出石子来打的,也有取出标枪来标的。原来扮客商的这伙,便是晁盖、花荣等。那伙扮使枪棒的,便是燕顺、刘唐等。扮挑担的,便是朱贵、王矮虎等。那伙扮丐者的,便是阮小二、阮小五等。这一行,梁山泊共是十七个头领到来,带领小喽啰一百余人,四下里杀将起来。只见那人丛里那个黑大汉,轮两把板斧,一昧地砍将来。晁盖等却不认得。晁盖猛省起来:“戴宗曾说,一个黑旋风李逵,和宋三郎最好,是个莽撞之人。”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

晁盖便叫道:“前面那好汉,莫不是黑旋风 ”那汉那里肯应,火杂杂地轮着大斧,只顾砍人。晁盖便叫背宋江、戴宗的两个小喽啰,只顾跟着那黑大汉走。众头领撇了车辆担仗,一行人尽跟了黑大汉,直杀出城来。背后花荣、黄信、吕方、郭盛,四张弓箭,飞蝗般望后射来。那江州军民百姓,谁敢近前。这黑大汉直杀到江边来。晁盖挺朴刀叫道:“不干百姓事,休只管伤人!”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

约莫离城沿江上也走了五七里路,前面望见尽是滔滔一派大江,却无了旱路。晁盖看见,只叫得苦。那黑大汉方才叫道:“不要慌!且把哥哥背来庙里。”众人都到来看时,靠江一所大庙,两扇门紧紧地闭着。黑大汉两斧砍开,便抢入来。晁盖众人看时,两边都是老桧苍松,林木遮映,前面牌额上,四个金书大字,写道“白龙神庙”。小喽啰把宋江、戴宗背到庙里歇下,宋江方才敢开眼。见了晁盖等众人,哭道:“哥哥!莫不是梦中相会 ”晁盖便劝道: “恩兄不肯在山,致有今日之苦。这个出力杀人的黑大汉是谁 ”宋江道:“这个便是叫做黑旋风李逵。他几番就要大牢里放了我,却是我怕走不脱,不肯依他。”晁盖道:“却是难得这个人!出力最多,又不怕刀斧箭矢!”

(选自《水浒传》第四十回,有删改)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是( )

A.黄孔目有意拖延刑期,众牢子替宋江二人喊冤,都说明梁山好汉所作所为深得人心。

B.看问斩的“何止一二千人”,被斩人被“团团枪棒围住”,都增加了劫法场的难度。

C.“只顾乱杀将来”“打翻了土兵和那看的人”,可见劫法场之人缺乏谋划,毫无章法。

D.因为梁山行事注重原则道义,所以晁盖冲着众好汉喊“不干百姓事,休只管伤人”。

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

解析 A项,“众牢子替宋江二人喊冤”错误,他们只是替宋江二人叫苦,并没有喊冤;且“梁山好汉”对象扩大。C项,“缺乏谋划,毫无章法”错误,从法场东南西北的几拨人的表现来看,显然是事先谋划过的。D项,“所以晁盖冲着众好汉喊”错误,晁盖呼喊的对象是李逵,且李逵当时还未加入梁山。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.下列对小说艺术特色和思想内涵的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说交代宋江和戴宗的罪名,前者是题反诗,后者是暗递私书,且二人都勾结梁山,直接而充分地反映出社会的黑暗,表现出“官逼民反”的主题。

B.小说对宋江描写不多,却能准确反映人物内心,“宋江方才敢开眼”说明之前他对死亡还是恐惧的,“莫不是梦中相会”说明他对死里逃生不敢置信。

C.小说语言凝练形象,“老桧苍松,林木遮映”寥寥数语,描绘出白龙神庙的肃穆庄严;“四张弓箭,飞蝗般望后射来”用比喻表现梁山好汉的神勇。

D.第5段多用短句式,一定程度上增强了语言的节奏感,渲染了紧张的氛围,与宋江二人即将在刑场被杀,好汉们蓄势待发救人的情节相吻合。

解析 A项,“小说交代宋江和戴宗的罪名,前者是题反诗,后者是暗递私书,且二人都勾结梁山”无法直接而充分地反映出“社会黑暗”。

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.李逵这一形象有怎样的特点 请简要分析。

①镇定。如“不要慌!且把哥哥背来庙里”,为大家指明路线。

②勇敢、鲁莽。如“火杂杂地轮着大斧,只顾砍人”表现其勇猛,但他不分官兵和百姓就乱砍,显得鲁莽。

③忠心耿耿(重情重义)。他几番要从大牢里放了宋江;在营救宋江的过程中,他出力最多。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13.本文运用大量排比的方式详细描写了劫法场的过程,这种文学笔法叫“铺叙”。有人觉得这样写重复啰唆,请你结合文本,从不同角度对此进行反驳。

①从描写内容看,铺叙的内容并非简单地重复,而是依次交代了东西南北四伙人假扮的不同身份,扰乱法场的过程,条理清楚。②从描写效果看,铺叙可以使叙述更详尽、细致,把劫法场的过程完整具体地呈现在读者面前,使小说更具真实感。③从人物塑造角度看,这些铺叙塑造了人物群像,既营造出浩大的声势,也表现出众人一齐动手时配合默契,协调一致。

本 课 结 束

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])