15.1《谏太宗十思疏》课件(共57张PPT)2024-2025学年高中语文统编版必修下册

文档属性

| 名称 | 15.1《谏太宗十思疏》课件(共57张PPT)2024-2025学年高中语文统编版必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

谏太宗十思疏

学习活动一 知人论世 文本助读

作者简介

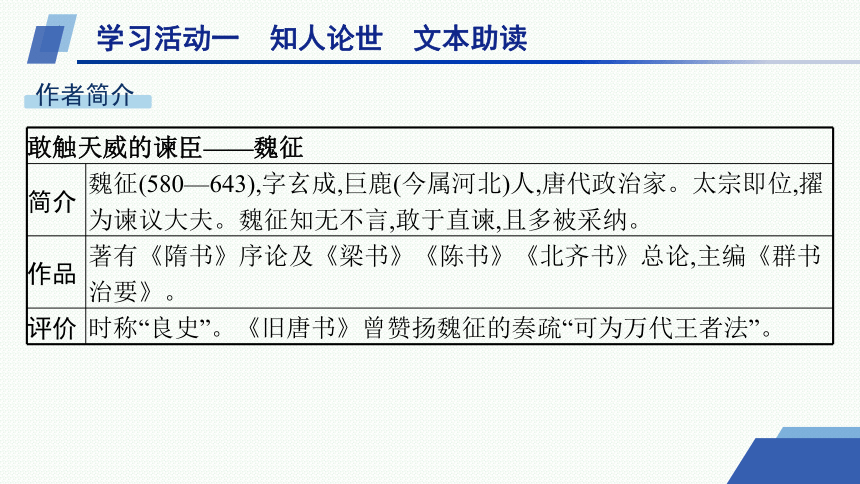

敢触天威的谏臣——魏征 简介 魏征(580—643),字玄成,巨鹿(今属河北)人,唐代政治家。太宗即位,擢为谏议大夫。魏征知无不言,敢于直谏,且多被采纳。

作品 著有《隋书》序论及《梁书》《陈书》《北齐书》总论,主编《群书治要》。

评价 时称“良史”。《旧唐书》曾赞扬魏征的奏疏“可为万代王者法”。

作品背景

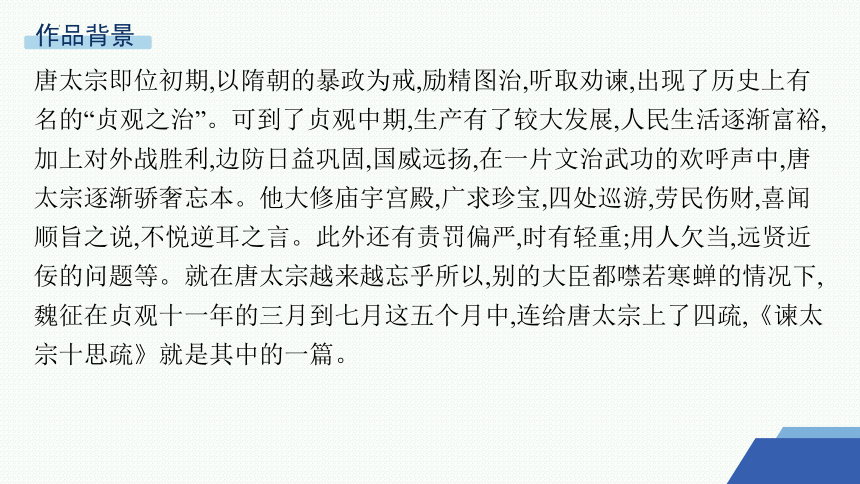

唐太宗即位初期,以隋朝的暴政为戒,励精图治,听取劝谏,出现了历史上有名的“贞观之治”。可到了贞观中期,生产有了较大发展,人民生活逐渐富裕,加上对外战胜利,边防日益巩固,国威远扬,在一片文治武功的欢呼声中,唐太宗逐渐骄奢忘本。他大修庙宇宫殿,广求珍宝,四处巡游,劳民伤财,喜闻顺旨之说,不悦逆耳之言。此外还有责罚偏严,时有轻重;用人欠当,远贤近佞的问题等。就在唐太宗越来越忘乎所以,别的大臣都噤若寒蝉的情况下,魏征在贞观十一年的三月到七月这五个月中,连给唐太宗上了四疏,《谏太宗十思疏》就是其中的一篇。

相关链接

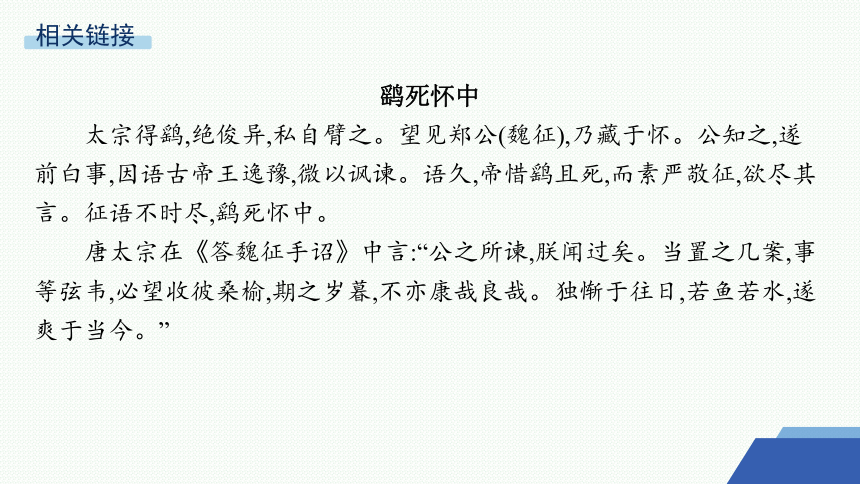

鹞死怀中

太宗得鹞,绝俊异,私自臂之。望见郑公(魏征),乃藏于怀。公知之,遂前白事,因语古帝王逸豫,微以讽谏。语久,帝惜鹞且死,而素严敬征,欲尽其言。征语不时尽,鹞死怀中。

唐太宗在《答魏征手诏》中言:“公之所谏,朕闻过矣。当置之几案,事等弦韦,必望收彼桑榆,期之岁暮,不亦康哉良哉。独惭于往日,若鱼若水,遂爽于当今。”

相关常识

疏

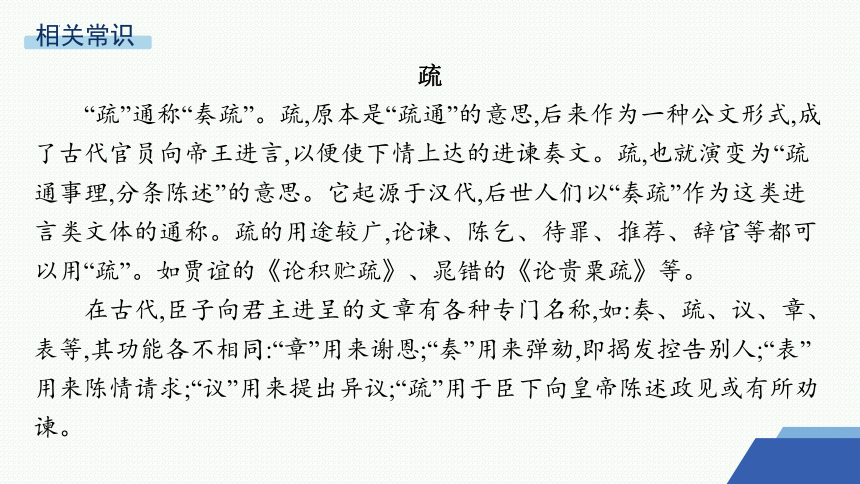

“疏”通称“奏疏”。疏,原本是“疏通”的意思,后来作为一种公文形式,成了古代官员向帝王进言,以便使下情上达的进谏奏文。疏,也就演变为“疏通事理,分条陈述”的意思。它起源于汉代,后世人们以“奏疏”作为这类进言类文体的通称。疏的用途较广,论谏、陈乞、待罪、推荐、辞官等都可以用“疏”。如贾谊的《论积贮疏》、晁错的《论贵粟疏》等。

在古代,臣子向君主进呈的文章有各种专门名称,如:奏、疏、议、章、表等,其功能各不相同:“章”用来谢恩;“奏”用来弹劾,即揭发控告别人;“表”用来陈情请求;“议”用来提出异议;“疏”用于臣下向皇帝陈述政见或有所劝谏。

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

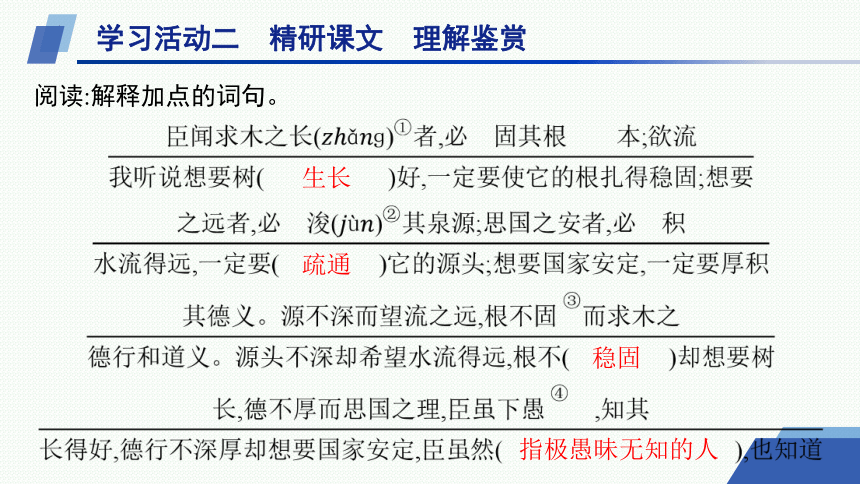

阅读:解释加点的词句。

生长

疏通

稳固

指极愚昧无知的人

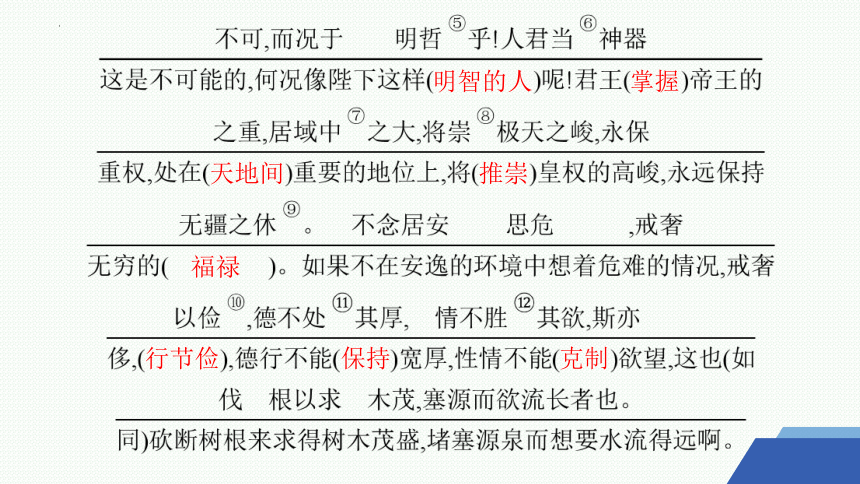

明智的人

掌握

天地间

推崇

福禄

行节俭

保持

克制

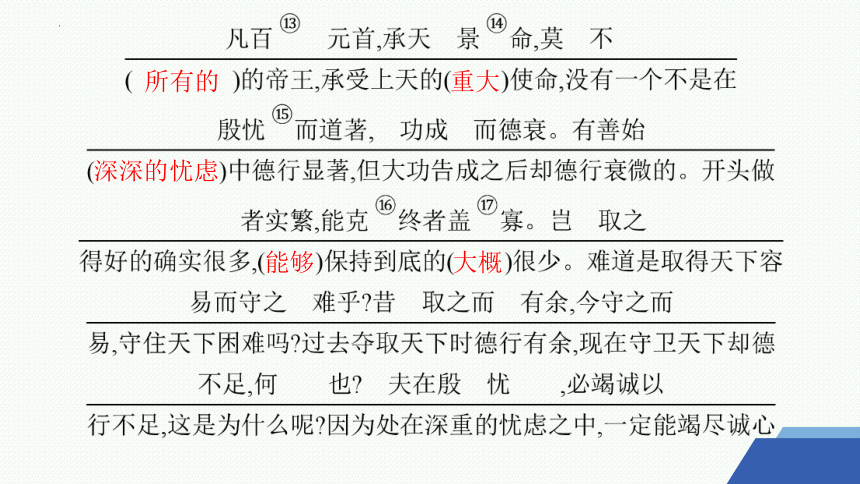

所有的

重大

深深的忧虑

能够

大概

实现了志愿

看不起别人

至亲骨肉

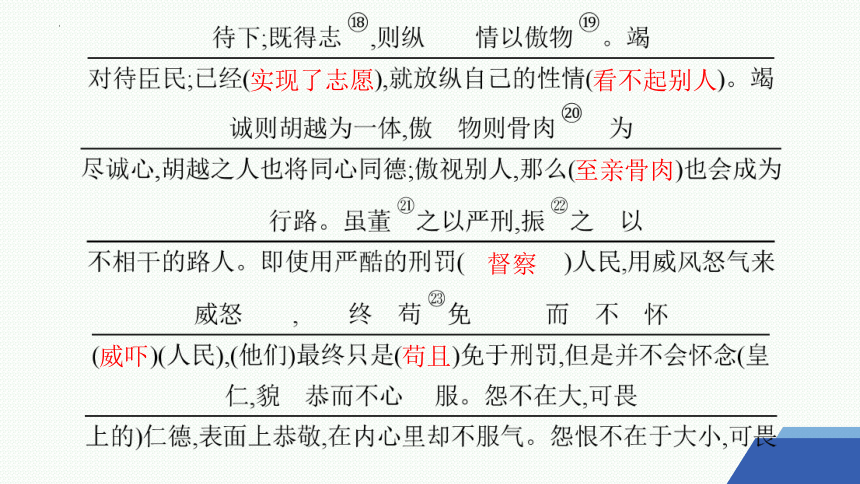

督察

威吓

苟且

戒慎

忽视

做国君的人

如果

兴建

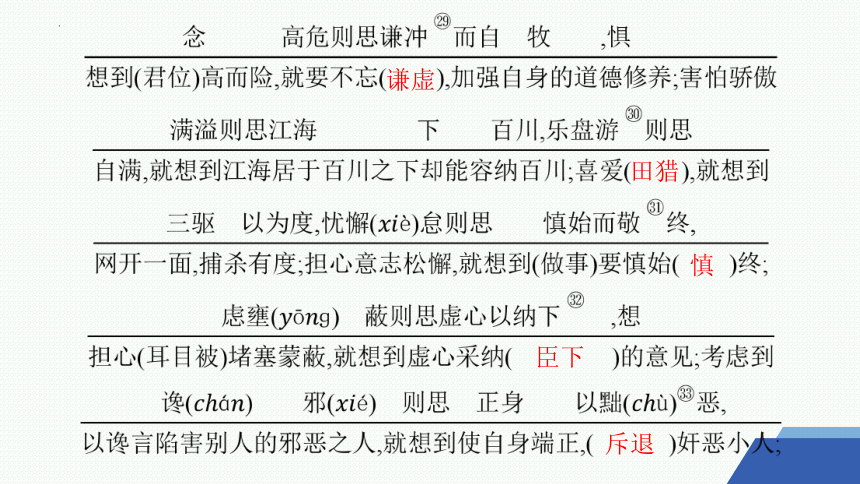

谦虚

田猎

慎

臣下

斥退

光大

选拔

广布

效力

出游

垂衣拱手

教化

管理

亏损

思考:回答相应的问题。

1.第1段的论点是什么 运用了什么论证方法 请简要分析。

思国之安者,必积其德义。

要居安思危,戒奢以俭。

运用了比喻论证和对比论证的手法。

2.填空。

(1)《谏太宗十思疏》中运用比兴手法,以“树木”为比兴之物,引出治国与德义之间关系的两句话:“ , 。”

(2)在《谏太宗十思疏》中,魏征认为,要想泉水流得远,就

“ ”;要想国家安宁,就“ ”。

(3)《谏太宗十思疏》一开始,作者运用了比喻的手法,以“固本浚源”为喻推理,从而引出了“ , ”的中心论点。

(4)在《谏太宗十思疏》中,魏征从反面说明帝王如果不居安思危,戒奢以俭,不能保持宽厚,不能克制欲望,就如同

“ , ”。

求木之长者 必固其根本

必浚其泉源

必积其德义

思国之安者 必积其德义

伐根以求木茂 塞源而欲流长者也

3.请梳理第1段的论证思路。

①首先正面阐述:使用排比和比喻,引出观点:治国必积德义。

②其次反面申述:紧扣前面的排比句来申述,继续运用比喻论证,从反面论述,运用反问句,加强了对“积其德义”的肯定,简洁有力。

③最后提出论点:由人君地位说起,结合开头的比喻,从反面提出自己的论点:居安思危,戒奢以俭。

4.作者是怎样剖析“凡百元首,承天景命……有善始者实繁,能克终者盖寡”这一历史现象的

作者首先提出历代帝王始繁终寡这一历史现象,然后分析这些帝王在得江山与守江山两个时期的不同表现,突出他们往往都有这样的通病:“夫在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。”之后,作者针对现实,扣住“纵情以傲物”加以发挥。“傲物则骨肉为行路”,到了这种地步,即便用严酷的刑罚来监督,用严厉的声势来吓唬,人们也不会心服。一旦民怨迭生,则社稷也将为之倾覆。

5.在作者看来,君王与百姓的关系是怎样的 (用文中语句回答)

怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎;奔车朽索,其可忽乎。

6.填空。

(1)《谏太宗十思疏》中用对比的手法来说明竭诚待人和轻视他人而带来不同结果的句子是:“ , 。”

(2)《谏太宗十思疏》中用“ , ”说明人们开始都能做得很好,但很少能坚持到最后。

(3)在《谏太宗十思疏》中,魏征认为江山守之不足的原因是

“ , ”。

竭诚则胡越为一体 傲物则骨肉为行路

有善始者实繁 能克终者盖寡

既得志 则纵情以傲物

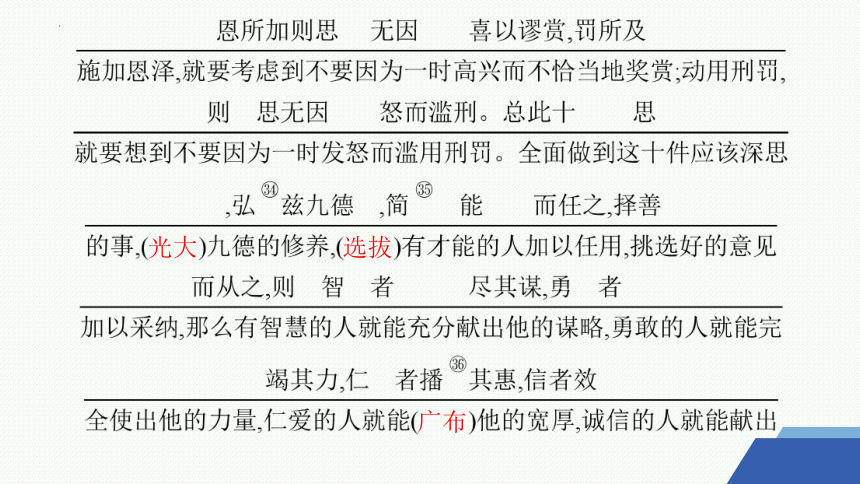

7.“十思”大致说了几方面的内容 作者认为做到“十思”有什么好处

①“十思”说了四个方面的内容:在生活上,应该知足知止,游乐有度;在修养上,应该谦冲自牧,慎始敬终;在用人上,应该虚心纳下,正身黜恶;在执法上,应该赏罚分明,不徇私情。②作者认为,国君倘能做到“十思”,就能出现文武并用、垂拱而治的政治局面,到那时,就不必“劳神苦思,代下司职”。

8.作者反复提醒君王“十思”的目的是什么

为人君者应“居安思危,戒奢以俭”,从而“积其德义”,因为“人君当神器之重,居域中之大”,要“永保无疆之休”达到国家长治久安的目的就必须如此。如果“德不处其厚,情不胜其欲”,则如“伐根以求木茂,塞源而欲流长者也”。

9.填空。

(1)《谏太宗十思疏》中“十思”的核心内容是正己安人,但具体又有所侧重,其中在欲望方面,用“ , ”警示人君戒奢侈、懂知足。

(2)在《谏太宗十思疏》中,“ ”意在告诉唐太宗,将要兴建什么,就要想到适可而止,方可使百姓安宁。

(3)在《谏太宗十思疏》中,魏征认为,如果担心言路不通受到蒙蔽,就应该

“ ”;如果担心朝中可能会出现谗佞奸邪,就应该

“ ”。

君人者 诚能见可欲则思知足以自戒

将有作则思知止以安人

(则)思虚心以纳下

(则)思正身以黜恶

(4)在《谏太宗十思疏》中,魏征用“海纳百川”的道理来告诫唐太宗不要骄傲自满的句子是“ ”,用“网开一面”的典故告诫唐太宗要有好生之德,不要过度狩猎的句子是“ ”。

(5)在《谏太宗十思疏》中,魏征认为如果唐太宗能全面做到“十思”的要求和弘扬“九德”,并且在用人和纳谏方面做到“ , ”,那么管理好这个国家就是一件很轻松的事了。

惧满溢则思江海下百川

乐盘游则思三驱以为度

简能而任之 择善而从之

学习活动三 梳理知识 探究疑难

基础梳理

1.辨识通假

振之以威怒

“ ”同“ ”,意义:

振

震

威吓

2.一词多义

形容词,安定

疑问代词,哪里

动词,安身

形容词,诚信

动词,信任

动词,相信

动词,追求、想要

动词,探求

动词,请求

形容词,大

名词,日光

名词,景观、风景

名词,景物

助动词,能够

助动词,能够

动词,战胜、打败

动词,约束

动词,选拔

形容词,简单

形容词,简便

3.古今异义

(1)臣闻求木之长者,必固其根本

古义: 。

今义:事物的根源或最重要的部分。

(2)傲物则骨肉为行路

古义: 。

今义:走路。

(3)乐盘游则思三驱以为度

古义: 。

今义:认为。

树木的根

不相干的路人

以(之)为;把(它)当作

4.词类活用

(1)必固其根本 ( )

(2)人君当神器之重 ( )

(3)居域中之大 ( )

(4)不念居安思危 ( )

( )

(5)则思知止以安人 ( )

(6)则思江海下百川 ( )

形容词的使动用法,使……稳固

形容词用作名词,重权

形容词用作名词,重要的地位

形容词用作名词,安逸的环境

形容词用作名词,危难的情况

形容词的使动用法,使……安定

方位名词用作动词,居于……之下

(7)乐盘游 ( )

(8)想谗邪 ( )

(9)则思正身以黜恶 ( )

( )

(10)简能而任之 ( )

(11)择善而从之 ( )

(12)何必劳神苦思 ( )

动词的意动用法,以……为乐

形容词用作名词,以谗言陷害别人的邪恶之人

形容词的使动用法,使……端正

形容词用作名词,奸恶的小人

形容词用作名词,有才能的人

形容词用作名词,好的意见

形容词的使动用法,使……疲劳

5.特殊句式

(1)斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也

( )

(2)戒奢以俭

( )

(3)虽董之以严刑,振之以威怒

( )

(4)乐盘游则思三驱以为度

( )

判断句,“者也”表示判断

状语后置句,正常语序为“以俭戒奢”

状语后置句,正常语序为“虽以严刑董之,以威怒振之”

省略句,“乐盘游则思三驱以(之)为度”

6.成语积累

《谏太宗十思疏》中的相关成语

(1)居安思危:处在安定的环境而想到可能会出现的危难。

(2)载舟覆舟:比喻人民能拥戴皇帝,也能推翻他的统治。

(3)择善而从:采纳正确的意见或选择好的方法加以实行。

(4)善始善终:事情从开头到结束都做得很好。

(5)垂拱而治:多用来称赞统治者无为而治。垂拱,垂衣拱手,指不亲自处理政务。

(6)戒奢以俭:戒奢侈,行节俭。

问题探究

1.在《谏太宗十思疏》中,作者为什么不开宗明义直接提出论点,而要从设喻入手

提示 ①因为作者要论述的是治国安民的根本大计,而劝谏的对象是国君。从流水、树木这些生活中常见的现象入手说理,就显得亲切、生动,容易被君主接受。②要木茂就必须“固其根本”,要流长就必须“浚其泉源”,这都是生活中的常识。然后推出要“国治”必须“德厚”,极富论辩力量。在这基础上,作者进一步将“不念居安思危,戒奢以俭,德不处其厚,情不胜其欲”比作“伐根”“塞源”,其中的危害性不言自明,而作者的观点也就鲜明地表露出来了。

2.《谏太宗十思疏》作为封建时代臣子向帝王的劝谏之文,在当今社会是否还有现实意义 请联系现实,谈谈你的看法。

提示 ①文中提出的“居安思危,戒奢以俭”的观点,在当今社会仍然有着极大的现实意义。我们仍然要居安思危,时刻保持清醒的头脑,保持艰苦奋斗、勤俭节约的作风。

②“载舟覆舟,所宜深慎”告诉我们,要坚持以人为本的治国理念,时刻把人民群众放在心上,始终把最广大人民群众的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点。只有这样,才能实现国家的长治久安。

③“简能而任之,择善而从之”告诉我们,作为领导者,要任用有才能的人,要能够听取下属的合理建议。

思路整合

主题归纳

本文围绕“思国之安者,必积其德义”的主旨,规劝唐太宗在政治上要慎始敬终,虚心纳下,赏罚公正;用人时要知人善任,简能择善;生活上要崇尚节俭,不轻用民力。魏征的建议对唐王朝开启“贞观之治”,进而长治久安产生了重要影响,其用人理念、治国思想、爱民情怀在今天依然具有现实意义。

A 级 必备知识基础练

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.董之以严刑 董:督察

B.思谦冲而自牧 牧:养

C.慎始而敬终 敬:敬重

D.简能而任之 简:选拔

C

解析 C项中“敬”,对应前面的“慎”,也是“慎”的意思。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.下列句子中加点虚词的意义和用法相同的一项是( )

A.臣闻求木之长者,必固其根本

居域中之大

B.臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎

貌恭而不心服

C.臣闻求木之长者,必固其根本

臣虽下愚,知其不可

D.君人者,诚能见可欲则思知足以自戒

则智者尽其谋

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

解析 D项,两个“者”都是助词,……的人;A项,助词,用于主谓之间,取消句子独立性/助词,定语后置标志;B项,连词,表递进/连词,表转折,却;C项,代词,它的/代词,那、那个。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.下列各句中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.念高危则思谦冲而自牧

自牧:加强自身的道德修养

B.乐盘游则思三驱以为度

三驱:田猎时设网三面,留一面不设,指田猎有度,不过分捕杀

C.亏无为之大道哉

大道:最高的境界

D.何必劳神苦思,代下司职

司职:司仪

D

解析 D项,司职:担任某种职务,担负某种职责。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.下列句子中加点的词语,古今意义相同的一项是( )

A.傲物则骨肉为行路

B.则思知足以自戒

C.则思三驱以为度

D.既得志,则纵情以傲物

B

解析 B项,古今意义相同,满足于已经得到的(指生活、愿望等)。A项,古义:路人;今义:走路。C项,古义:把……当作;今义:认为。D项,古义:放纵情感,即“骄傲”;今义:尽情。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.对下列词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.贞观,唐太宗李世民的年号。年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号,汉武帝首创。明清以后多用年号称呼皇帝,如嘉靖皇帝、康熙皇帝。

B.朕,在先秦时代,“朕”是第一人称代词,不分尊卑贵贱,人人都可自称“朕”;古代皇帝从秦始皇开始,把“朕”专用作皇帝的自称。

C.中国,古代多用来泛指中原地区。“莅中国而抚四夷也”(《齐桓晋文之事》)与“吾辈处今日之中国”(《与妻书》)中,“中国”的意义相同。

D.府库,古代国家贮藏文件、物资、金帛等的处所的通称。贮文书档案的为府,贮金帛财货、武器的为库。如《鸿门宴》中的“籍吏民,封府库”。

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

解析 “‘中国’的意义相同”表述错误。“莅中国而抚四夷也”中,“中国”指中原地区,语意范围小。而“吾辈处今日之中国”中,“中国”指“国家”,是我国的专称,语意范围大。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《谏太宗十思疏》中概括历代君王能创业不能守业的普遍规律的句子是:“ , 。”

(2)《谏太宗十思疏》中,作者先用树木、水流作比,接着得出

“ , ”的结论。

有善始者实繁 能克终者盖寡

思国之安者 必积其德义

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)凡百元首,承天景命,莫不殷忧而道著,功成而德衰。

(历代)所有的帝王,承受上天的重大使命,没有一个不是在深深的忧虑中德行显著,大功告成之后却德行衰微的。

(2)虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。

即使用严酷的刑罚督察人民,用威风怒气来威吓(人民),(他们)最终只是苟且免于刑罚,但是并不会怀念(皇上的)仁德,表面上恭敬,在内心里却不服气。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

俗话说:伴君如伴虎。在等级森严的封建社会,臣子上疏劝谏帝王确非易事。历史上比干挖心就是千古明证。然而,魏征一生上疏言事二百多次,

① ,还因此获得唐太宗的盛赞。这说明,他不光有过人的勇气, ② 。魏征劝谏是动之以情,晓之以理。因此, ③ ,还获得了“诤臣”的美誉。这不得不归功于他高超的劝谏艺术。魏征进谏,语言真诚谦虚,委婉通达,入情入理,分寸有度。

①

②

③

不仅没有招致杀身之祸

更有高超的劝谏智慧(艺术)

他不仅没有触怒龙颜

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

B 级 能力素养提升练

阅读下面的文言文,完成9~13题。

材料一 夫圣世之君,存乎节俭。富贵广大,守之以约;睿智聪明,守之以愚。不以身尊而骄人,不以德厚而矜物。茅茨不翦,采椽不斫,舟车不饰,衣服无文,土阶不崇,大羹不和。非憎荣而恶味,乃处薄而行俭。故风淳俗朴,比屋可封。斯二者,荣辱之端。奢俭由人,安危在己。五关近闭,则嘉命远盈;千欲内攻,则凶源外发。以是知骄出于志,不节则志倾;欲生于心,不遏则身丧。故桀纣肆情而祸结,尧舜约己而福延,可不务乎

(节选自《帝范·崇俭第八》①,有删改)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

材料二 帝王创业垂统,规以节俭,贻训子孙,必其继世象贤,而后可以循其教,不然,正足取侮笑耳。宋孝武②大治宫室,坏高祖所居阴室,于其处起玉烛殿,与群臣观之。床头有土障,上挂葛灯笼、麻蝇拂。侍中袁 因盛称高祖俭素之德,上不答,独曰:“田舍公得此,已为过矣!”唐高力士于太宗陵寝宫,见梳箱一、柞木梳一、黑角篦一、草根刷子一,叹曰:“先帝亲正皇极以致升平随身服用唯留此物。将欲传示子孙,永存节俭。”具以奏闻。明皇诣陵,至寝宫,问所留示者何在,力士捧跪上。上跪奉,肃敬如不可胜,曰:“夜光之珍,垂棘之璧,将何以喻此 ”即命史官书之典册。是时,明皇履位未久,厉精为治,故见太宗故物而惕然有感。及侈心一动,穷天下之力不足以副其求,尚何有于此哉 宋孝武不足责也,若齐高帝、周武帝、陈高祖、隋文帝皆有俭德,而东昏、天元、叔宝、炀帝之淫侈,浮于桀、纣,又不可以语此云。

(节选自《容斋随笔·帝王训俭》,有删改)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

注 ①《帝范》是唐太宗李世民所作,总结了历史经验和自己的执政得失以传示子孙。

②宋孝武:指南朝宋孝武帝刘骏,下文的高祖指的是宋高祖刘裕。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

9.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请选出相应位置的答案标号。

( )

先帝A亲B正皇极C以致D升平E随身F服用G唯留H此物

CEG

解析 “先帝亲正皇极”中,“先帝”是主语,“亲正”是谓语,“皇极”意为“帝王统治天下的准则”,是“亲正”的宾语,结构完整,所以应在“皇极”后断开;“以致升平”中的“以”是表目的的连词,一般用于句首,“升平”意为“天下太平”,是“致”的宾语,结构完整,所以应在“升平”后断开;“随身服用”中,“随身”作定语修饰“服用”,结构完整,并且“唯”是常见的句首发语词,所以在“服用”后断开。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“不以德厚而矜物”的“矜”指骄傲、得意,与《促织》中“虫翘然矜鸣”的“矜”意思不同。

B.“比屋可封”中的“比”指靠近、邻近,与成语“鳞次栉比”中的“比”意思相同。

C.寝宫,旧时指皇帝、皇后起居的宫室。亦指帝王陵墓中放置灵柩的地宫。文中指后者。

D.“上跪奉”中的“跪”是指两膝着地,臀部抬起;与《劝学》中“蟹六跪而二鳌”的“跪”意思不同。

解析 A项,“意思不同”错误。“虫翘然矜鸣”的“矜”也是“骄傲、得意”的意思。

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.唐太宗认为圣明的君主在衣食住行上不追求奢华富盛,并不是厌恶荣华,而是希望能率先垂范,教化百姓。

B.帝王为传基业、保江山,会规劝子孙们戒奢靡繁华、节俭度日,并给他们留下训诫的话,否则,就会被人嘲笑。

C.宋孝武帝大兴土木,建造宫殿,拆毁了宋高祖的阴室,见到高祖床头的简朴用具,不以为意,甚至嗤之以鼻。

D.一些皇帝是具有节俭美德的,即使他们做出了榜样,其后代子孙仍穷奢极欲,没有继承先祖的遗志。

解析 原文的意思是帝王要留下训诫,规劝子孙懂得节俭,但是只有贤明的子孙才会遵从教诲。否则,仅仅是自取其辱和嘲笑罢了。选项曲解文意。

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)以是知骄出于志,不节则志倾;欲生于心,不遏则身丧。

由此可知(如果)在志向中产生骄纵,不加节制就会志向坍塌;在心中产生欲念,不遏止就会自身丧命。

(2)及侈心一动,穷天下之力不足以副其求,尚何有于此哉

等到奢侈之心一动,即使竭尽天下的财力也无法满足他的欲望,对太宗的遗物哪里还有什么感觉呢

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13.请结合材料,概括唐太宗在节俭方面是如何做的。

①唐太宗向先前的贤君学习,约束自己的欲望。

②唐太宗厉行节俭,率先垂范,使用器物十分简朴。

③唐太宗著书立说,教育子孙要戒奢以俭。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

参考译文 材料一 那些处于太平盛世的明君,心中都常存节俭的美德。虽然国富地广,也要用节俭来约束自己;那些聪明智慧的人,大智若愚,以拙藏巧。不因为自己身份尊贵就颐指气使,飞扬跋扈,也不会因为自己功德伟大就恃功傲物,不可一世。(那些明君圣主们)常常用茅草盖了房子,也不装饰房屋,用木头做了屋椽,也不砍削得光滑一些,坐的车船也没有装饰彩绘,穿的衣服也没有花纹,以土为台阶也不加高,吃的肉汤也不与五味相和。(他们之所以这样做)不是因为憎嫌荣华,讨厌甘美,而是(希望率先垂范,)用淡泊节俭的风尚为天下百姓做榜样。所以风俗淳厚、民俗素朴,百姓都有可受封爵的德行。(是奢侈浪费还是崇尚节俭,)这两者是一个人荣与辱的开端。奢侈和节俭是由人自己决定的,安全和危险也取决于自己。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

欲望能减少,美好的命运就会长久地延续下去;千百种嗜欲在内心横流,就必然要生出凶乱。由此可知(如果)在志向中产生骄纵,不加节制就会志向坍塌;在心中产生欲念,不遏止就会自身丧命。所以夏桀、商纣(因为)放纵欲望而祸事联结,唐尧、虞舜(因为)约束自身而福气延绵,难道不应该做到节俭吗

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

材料二 帝王创下基业之后,想让大业世代相传,将节俭作为规范,留给子孙当作训诫,但是只有贤明的子孙才会效仿他们,并遵守他们的教导,否则,仅仅是自取侮辱和嘲笑罢了。宋孝武帝对皇宫宅院进行大规模整修,拆掉了宋高祖生前居住的房间,在那块土地上修建玉烛殿,和群臣一起看建造的情况。(发现高祖的)床头有一个土台,上面挂着用葛条做成的灯笼、麻绳做成的蝇拂。侍中袁 因此而对高祖节俭的美德大为夸赞,皇上没有应答,只是自言自语说:“种田的老翁使用这些东西,已经过分了。”唐代高力士在唐太宗陵墓的寝宫中,看到一个梳妆箱、一把柞木梳子、一个黑牛角篦子、一个草根刷子,感慨地说:“先帝亲身树立了帝王统治天下的准则,致使天下太平,随身要用到的东西,只是这些。他想把这些传给子孙后代,让他们永远保持节俭的美德啊。”高力士将这件事如实上奏。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

唐明皇来到唐太宗的陵墓,到达寝宫,问那些留给子孙看的东西在哪里,高力士跪着将这些东西捧给唐明皇看。唐明皇跪下接受,神情肃穆到了极点,说:“夜光的珍珠,垂棘的美玉,如何能跟这些东西相比呢 ”于是马上让史官将这些记载到典册中。当时,唐明皇刚刚即位没多长时间,发愤图强打算治理好国家,因此看到太宗的遗物而感到十分敬畏且感触颇多。等到奢侈之心一动,即使竭尽天下的财力也无法满足他的欲望,对太宗的遗物哪里还有什么感觉呢 宋孝武帝不足以被指责,就像齐高帝、周武帝、陈高祖、隋文帝,这些帝王都有节俭的美好品德,而东昏侯、天元帝、陈叔宝、隋炀帝这些帝王则多喜好淫乐奢侈,比桀、纣的荒淫程度还要严重,又不能对他们说这些东西。

本 课 结 束

谏太宗十思疏

学习活动一 知人论世 文本助读

作者简介

敢触天威的谏臣——魏征 简介 魏征(580—643),字玄成,巨鹿(今属河北)人,唐代政治家。太宗即位,擢为谏议大夫。魏征知无不言,敢于直谏,且多被采纳。

作品 著有《隋书》序论及《梁书》《陈书》《北齐书》总论,主编《群书治要》。

评价 时称“良史”。《旧唐书》曾赞扬魏征的奏疏“可为万代王者法”。

作品背景

唐太宗即位初期,以隋朝的暴政为戒,励精图治,听取劝谏,出现了历史上有名的“贞观之治”。可到了贞观中期,生产有了较大发展,人民生活逐渐富裕,加上对外战胜利,边防日益巩固,国威远扬,在一片文治武功的欢呼声中,唐太宗逐渐骄奢忘本。他大修庙宇宫殿,广求珍宝,四处巡游,劳民伤财,喜闻顺旨之说,不悦逆耳之言。此外还有责罚偏严,时有轻重;用人欠当,远贤近佞的问题等。就在唐太宗越来越忘乎所以,别的大臣都噤若寒蝉的情况下,魏征在贞观十一年的三月到七月这五个月中,连给唐太宗上了四疏,《谏太宗十思疏》就是其中的一篇。

相关链接

鹞死怀中

太宗得鹞,绝俊异,私自臂之。望见郑公(魏征),乃藏于怀。公知之,遂前白事,因语古帝王逸豫,微以讽谏。语久,帝惜鹞且死,而素严敬征,欲尽其言。征语不时尽,鹞死怀中。

唐太宗在《答魏征手诏》中言:“公之所谏,朕闻过矣。当置之几案,事等弦韦,必望收彼桑榆,期之岁暮,不亦康哉良哉。独惭于往日,若鱼若水,遂爽于当今。”

相关常识

疏

“疏”通称“奏疏”。疏,原本是“疏通”的意思,后来作为一种公文形式,成了古代官员向帝王进言,以便使下情上达的进谏奏文。疏,也就演变为“疏通事理,分条陈述”的意思。它起源于汉代,后世人们以“奏疏”作为这类进言类文体的通称。疏的用途较广,论谏、陈乞、待罪、推荐、辞官等都可以用“疏”。如贾谊的《论积贮疏》、晁错的《论贵粟疏》等。

在古代,臣子向君主进呈的文章有各种专门名称,如:奏、疏、议、章、表等,其功能各不相同:“章”用来谢恩;“奏”用来弹劾,即揭发控告别人;“表”用来陈情请求;“议”用来提出异议;“疏”用于臣下向皇帝陈述政见或有所劝谏。

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

阅读:解释加点的词句。

生长

疏通

稳固

指极愚昧无知的人

明智的人

掌握

天地间

推崇

福禄

行节俭

保持

克制

所有的

重大

深深的忧虑

能够

大概

实现了志愿

看不起别人

至亲骨肉

督察

威吓

苟且

戒慎

忽视

做国君的人

如果

兴建

谦虚

田猎

慎

臣下

斥退

光大

选拔

广布

效力

出游

垂衣拱手

教化

管理

亏损

思考:回答相应的问题。

1.第1段的论点是什么 运用了什么论证方法 请简要分析。

思国之安者,必积其德义。

要居安思危,戒奢以俭。

运用了比喻论证和对比论证的手法。

2.填空。

(1)《谏太宗十思疏》中运用比兴手法,以“树木”为比兴之物,引出治国与德义之间关系的两句话:“ , 。”

(2)在《谏太宗十思疏》中,魏征认为,要想泉水流得远,就

“ ”;要想国家安宁,就“ ”。

(3)《谏太宗十思疏》一开始,作者运用了比喻的手法,以“固本浚源”为喻推理,从而引出了“ , ”的中心论点。

(4)在《谏太宗十思疏》中,魏征从反面说明帝王如果不居安思危,戒奢以俭,不能保持宽厚,不能克制欲望,就如同

“ , ”。

求木之长者 必固其根本

必浚其泉源

必积其德义

思国之安者 必积其德义

伐根以求木茂 塞源而欲流长者也

3.请梳理第1段的论证思路。

①首先正面阐述:使用排比和比喻,引出观点:治国必积德义。

②其次反面申述:紧扣前面的排比句来申述,继续运用比喻论证,从反面论述,运用反问句,加强了对“积其德义”的肯定,简洁有力。

③最后提出论点:由人君地位说起,结合开头的比喻,从反面提出自己的论点:居安思危,戒奢以俭。

4.作者是怎样剖析“凡百元首,承天景命……有善始者实繁,能克终者盖寡”这一历史现象的

作者首先提出历代帝王始繁终寡这一历史现象,然后分析这些帝王在得江山与守江山两个时期的不同表现,突出他们往往都有这样的通病:“夫在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。”之后,作者针对现实,扣住“纵情以傲物”加以发挥。“傲物则骨肉为行路”,到了这种地步,即便用严酷的刑罚来监督,用严厉的声势来吓唬,人们也不会心服。一旦民怨迭生,则社稷也将为之倾覆。

5.在作者看来,君王与百姓的关系是怎样的 (用文中语句回答)

怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎;奔车朽索,其可忽乎。

6.填空。

(1)《谏太宗十思疏》中用对比的手法来说明竭诚待人和轻视他人而带来不同结果的句子是:“ , 。”

(2)《谏太宗十思疏》中用“ , ”说明人们开始都能做得很好,但很少能坚持到最后。

(3)在《谏太宗十思疏》中,魏征认为江山守之不足的原因是

“ , ”。

竭诚则胡越为一体 傲物则骨肉为行路

有善始者实繁 能克终者盖寡

既得志 则纵情以傲物

7.“十思”大致说了几方面的内容 作者认为做到“十思”有什么好处

①“十思”说了四个方面的内容:在生活上,应该知足知止,游乐有度;在修养上,应该谦冲自牧,慎始敬终;在用人上,应该虚心纳下,正身黜恶;在执法上,应该赏罚分明,不徇私情。②作者认为,国君倘能做到“十思”,就能出现文武并用、垂拱而治的政治局面,到那时,就不必“劳神苦思,代下司职”。

8.作者反复提醒君王“十思”的目的是什么

为人君者应“居安思危,戒奢以俭”,从而“积其德义”,因为“人君当神器之重,居域中之大”,要“永保无疆之休”达到国家长治久安的目的就必须如此。如果“德不处其厚,情不胜其欲”,则如“伐根以求木茂,塞源而欲流长者也”。

9.填空。

(1)《谏太宗十思疏》中“十思”的核心内容是正己安人,但具体又有所侧重,其中在欲望方面,用“ , ”警示人君戒奢侈、懂知足。

(2)在《谏太宗十思疏》中,“ ”意在告诉唐太宗,将要兴建什么,就要想到适可而止,方可使百姓安宁。

(3)在《谏太宗十思疏》中,魏征认为,如果担心言路不通受到蒙蔽,就应该

“ ”;如果担心朝中可能会出现谗佞奸邪,就应该

“ ”。

君人者 诚能见可欲则思知足以自戒

将有作则思知止以安人

(则)思虚心以纳下

(则)思正身以黜恶

(4)在《谏太宗十思疏》中,魏征用“海纳百川”的道理来告诫唐太宗不要骄傲自满的句子是“ ”,用“网开一面”的典故告诫唐太宗要有好生之德,不要过度狩猎的句子是“ ”。

(5)在《谏太宗十思疏》中,魏征认为如果唐太宗能全面做到“十思”的要求和弘扬“九德”,并且在用人和纳谏方面做到“ , ”,那么管理好这个国家就是一件很轻松的事了。

惧满溢则思江海下百川

乐盘游则思三驱以为度

简能而任之 择善而从之

学习活动三 梳理知识 探究疑难

基础梳理

1.辨识通假

振之以威怒

“ ”同“ ”,意义:

振

震

威吓

2.一词多义

形容词,安定

疑问代词,哪里

动词,安身

形容词,诚信

动词,信任

动词,相信

动词,追求、想要

动词,探求

动词,请求

形容词,大

名词,日光

名词,景观、风景

名词,景物

助动词,能够

助动词,能够

动词,战胜、打败

动词,约束

动词,选拔

形容词,简单

形容词,简便

3.古今异义

(1)臣闻求木之长者,必固其根本

古义: 。

今义:事物的根源或最重要的部分。

(2)傲物则骨肉为行路

古义: 。

今义:走路。

(3)乐盘游则思三驱以为度

古义: 。

今义:认为。

树木的根

不相干的路人

以(之)为;把(它)当作

4.词类活用

(1)必固其根本 ( )

(2)人君当神器之重 ( )

(3)居域中之大 ( )

(4)不念居安思危 ( )

( )

(5)则思知止以安人 ( )

(6)则思江海下百川 ( )

形容词的使动用法,使……稳固

形容词用作名词,重权

形容词用作名词,重要的地位

形容词用作名词,安逸的环境

形容词用作名词,危难的情况

形容词的使动用法,使……安定

方位名词用作动词,居于……之下

(7)乐盘游 ( )

(8)想谗邪 ( )

(9)则思正身以黜恶 ( )

( )

(10)简能而任之 ( )

(11)择善而从之 ( )

(12)何必劳神苦思 ( )

动词的意动用法,以……为乐

形容词用作名词,以谗言陷害别人的邪恶之人

形容词的使动用法,使……端正

形容词用作名词,奸恶的小人

形容词用作名词,有才能的人

形容词用作名词,好的意见

形容词的使动用法,使……疲劳

5.特殊句式

(1)斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也

( )

(2)戒奢以俭

( )

(3)虽董之以严刑,振之以威怒

( )

(4)乐盘游则思三驱以为度

( )

判断句,“者也”表示判断

状语后置句,正常语序为“以俭戒奢”

状语后置句,正常语序为“虽以严刑董之,以威怒振之”

省略句,“乐盘游则思三驱以(之)为度”

6.成语积累

《谏太宗十思疏》中的相关成语

(1)居安思危:处在安定的环境而想到可能会出现的危难。

(2)载舟覆舟:比喻人民能拥戴皇帝,也能推翻他的统治。

(3)择善而从:采纳正确的意见或选择好的方法加以实行。

(4)善始善终:事情从开头到结束都做得很好。

(5)垂拱而治:多用来称赞统治者无为而治。垂拱,垂衣拱手,指不亲自处理政务。

(6)戒奢以俭:戒奢侈,行节俭。

问题探究

1.在《谏太宗十思疏》中,作者为什么不开宗明义直接提出论点,而要从设喻入手

提示 ①因为作者要论述的是治国安民的根本大计,而劝谏的对象是国君。从流水、树木这些生活中常见的现象入手说理,就显得亲切、生动,容易被君主接受。②要木茂就必须“固其根本”,要流长就必须“浚其泉源”,这都是生活中的常识。然后推出要“国治”必须“德厚”,极富论辩力量。在这基础上,作者进一步将“不念居安思危,戒奢以俭,德不处其厚,情不胜其欲”比作“伐根”“塞源”,其中的危害性不言自明,而作者的观点也就鲜明地表露出来了。

2.《谏太宗十思疏》作为封建时代臣子向帝王的劝谏之文,在当今社会是否还有现实意义 请联系现实,谈谈你的看法。

提示 ①文中提出的“居安思危,戒奢以俭”的观点,在当今社会仍然有着极大的现实意义。我们仍然要居安思危,时刻保持清醒的头脑,保持艰苦奋斗、勤俭节约的作风。

②“载舟覆舟,所宜深慎”告诉我们,要坚持以人为本的治国理念,时刻把人民群众放在心上,始终把最广大人民群众的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点。只有这样,才能实现国家的长治久安。

③“简能而任之,择善而从之”告诉我们,作为领导者,要任用有才能的人,要能够听取下属的合理建议。

思路整合

主题归纳

本文围绕“思国之安者,必积其德义”的主旨,规劝唐太宗在政治上要慎始敬终,虚心纳下,赏罚公正;用人时要知人善任,简能择善;生活上要崇尚节俭,不轻用民力。魏征的建议对唐王朝开启“贞观之治”,进而长治久安产生了重要影响,其用人理念、治国思想、爱民情怀在今天依然具有现实意义。

A 级 必备知识基础练

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.董之以严刑 董:督察

B.思谦冲而自牧 牧:养

C.慎始而敬终 敬:敬重

D.简能而任之 简:选拔

C

解析 C项中“敬”,对应前面的“慎”,也是“慎”的意思。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.下列句子中加点虚词的意义和用法相同的一项是( )

A.臣闻求木之长者,必固其根本

居域中之大

B.臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎

貌恭而不心服

C.臣闻求木之长者,必固其根本

臣虽下愚,知其不可

D.君人者,诚能见可欲则思知足以自戒

则智者尽其谋

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

解析 D项,两个“者”都是助词,……的人;A项,助词,用于主谓之间,取消句子独立性/助词,定语后置标志;B项,连词,表递进/连词,表转折,却;C项,代词,它的/代词,那、那个。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.下列各句中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.念高危则思谦冲而自牧

自牧:加强自身的道德修养

B.乐盘游则思三驱以为度

三驱:田猎时设网三面,留一面不设,指田猎有度,不过分捕杀

C.亏无为之大道哉

大道:最高的境界

D.何必劳神苦思,代下司职

司职:司仪

D

解析 D项,司职:担任某种职务,担负某种职责。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.下列句子中加点的词语,古今意义相同的一项是( )

A.傲物则骨肉为行路

B.则思知足以自戒

C.则思三驱以为度

D.既得志,则纵情以傲物

B

解析 B项,古今意义相同,满足于已经得到的(指生活、愿望等)。A项,古义:路人;今义:走路。C项,古义:把……当作;今义:认为。D项,古义:放纵情感,即“骄傲”;今义:尽情。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.对下列词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.贞观,唐太宗李世民的年号。年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号,汉武帝首创。明清以后多用年号称呼皇帝,如嘉靖皇帝、康熙皇帝。

B.朕,在先秦时代,“朕”是第一人称代词,不分尊卑贵贱,人人都可自称“朕”;古代皇帝从秦始皇开始,把“朕”专用作皇帝的自称。

C.中国,古代多用来泛指中原地区。“莅中国而抚四夷也”(《齐桓晋文之事》)与“吾辈处今日之中国”(《与妻书》)中,“中国”的意义相同。

D.府库,古代国家贮藏文件、物资、金帛等的处所的通称。贮文书档案的为府,贮金帛财货、武器的为库。如《鸿门宴》中的“籍吏民,封府库”。

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

解析 “‘中国’的意义相同”表述错误。“莅中国而抚四夷也”中,“中国”指中原地区,语意范围小。而“吾辈处今日之中国”中,“中国”指“国家”,是我国的专称,语意范围大。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《谏太宗十思疏》中概括历代君王能创业不能守业的普遍规律的句子是:“ , 。”

(2)《谏太宗十思疏》中,作者先用树木、水流作比,接着得出

“ , ”的结论。

有善始者实繁 能克终者盖寡

思国之安者 必积其德义

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)凡百元首,承天景命,莫不殷忧而道著,功成而德衰。

(历代)所有的帝王,承受上天的重大使命,没有一个不是在深深的忧虑中德行显著,大功告成之后却德行衰微的。

(2)虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。

即使用严酷的刑罚督察人民,用威风怒气来威吓(人民),(他们)最终只是苟且免于刑罚,但是并不会怀念(皇上的)仁德,表面上恭敬,在内心里却不服气。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

俗话说:伴君如伴虎。在等级森严的封建社会,臣子上疏劝谏帝王确非易事。历史上比干挖心就是千古明证。然而,魏征一生上疏言事二百多次,

① ,还因此获得唐太宗的盛赞。这说明,他不光有过人的勇气, ② 。魏征劝谏是动之以情,晓之以理。因此, ③ ,还获得了“诤臣”的美誉。这不得不归功于他高超的劝谏艺术。魏征进谏,语言真诚谦虚,委婉通达,入情入理,分寸有度。

①

②

③

不仅没有招致杀身之祸

更有高超的劝谏智慧(艺术)

他不仅没有触怒龙颜

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

B 级 能力素养提升练

阅读下面的文言文,完成9~13题。

材料一 夫圣世之君,存乎节俭。富贵广大,守之以约;睿智聪明,守之以愚。不以身尊而骄人,不以德厚而矜物。茅茨不翦,采椽不斫,舟车不饰,衣服无文,土阶不崇,大羹不和。非憎荣而恶味,乃处薄而行俭。故风淳俗朴,比屋可封。斯二者,荣辱之端。奢俭由人,安危在己。五关近闭,则嘉命远盈;千欲内攻,则凶源外发。以是知骄出于志,不节则志倾;欲生于心,不遏则身丧。故桀纣肆情而祸结,尧舜约己而福延,可不务乎

(节选自《帝范·崇俭第八》①,有删改)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

材料二 帝王创业垂统,规以节俭,贻训子孙,必其继世象贤,而后可以循其教,不然,正足取侮笑耳。宋孝武②大治宫室,坏高祖所居阴室,于其处起玉烛殿,与群臣观之。床头有土障,上挂葛灯笼、麻蝇拂。侍中袁 因盛称高祖俭素之德,上不答,独曰:“田舍公得此,已为过矣!”唐高力士于太宗陵寝宫,见梳箱一、柞木梳一、黑角篦一、草根刷子一,叹曰:“先帝亲正皇极以致升平随身服用唯留此物。将欲传示子孙,永存节俭。”具以奏闻。明皇诣陵,至寝宫,问所留示者何在,力士捧跪上。上跪奉,肃敬如不可胜,曰:“夜光之珍,垂棘之璧,将何以喻此 ”即命史官书之典册。是时,明皇履位未久,厉精为治,故见太宗故物而惕然有感。及侈心一动,穷天下之力不足以副其求,尚何有于此哉 宋孝武不足责也,若齐高帝、周武帝、陈高祖、隋文帝皆有俭德,而东昏、天元、叔宝、炀帝之淫侈,浮于桀、纣,又不可以语此云。

(节选自《容斋随笔·帝王训俭》,有删改)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

注 ①《帝范》是唐太宗李世民所作,总结了历史经验和自己的执政得失以传示子孙。

②宋孝武:指南朝宋孝武帝刘骏,下文的高祖指的是宋高祖刘裕。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

9.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请选出相应位置的答案标号。

( )

先帝A亲B正皇极C以致D升平E随身F服用G唯留H此物

CEG

解析 “先帝亲正皇极”中,“先帝”是主语,“亲正”是谓语,“皇极”意为“帝王统治天下的准则”,是“亲正”的宾语,结构完整,所以应在“皇极”后断开;“以致升平”中的“以”是表目的的连词,一般用于句首,“升平”意为“天下太平”,是“致”的宾语,结构完整,所以应在“升平”后断开;“随身服用”中,“随身”作定语修饰“服用”,结构完整,并且“唯”是常见的句首发语词,所以在“服用”后断开。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“不以德厚而矜物”的“矜”指骄傲、得意,与《促织》中“虫翘然矜鸣”的“矜”意思不同。

B.“比屋可封”中的“比”指靠近、邻近,与成语“鳞次栉比”中的“比”意思相同。

C.寝宫,旧时指皇帝、皇后起居的宫室。亦指帝王陵墓中放置灵柩的地宫。文中指后者。

D.“上跪奉”中的“跪”是指两膝着地,臀部抬起;与《劝学》中“蟹六跪而二鳌”的“跪”意思不同。

解析 A项,“意思不同”错误。“虫翘然矜鸣”的“矜”也是“骄傲、得意”的意思。

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.唐太宗认为圣明的君主在衣食住行上不追求奢华富盛,并不是厌恶荣华,而是希望能率先垂范,教化百姓。

B.帝王为传基业、保江山,会规劝子孙们戒奢靡繁华、节俭度日,并给他们留下训诫的话,否则,就会被人嘲笑。

C.宋孝武帝大兴土木,建造宫殿,拆毁了宋高祖的阴室,见到高祖床头的简朴用具,不以为意,甚至嗤之以鼻。

D.一些皇帝是具有节俭美德的,即使他们做出了榜样,其后代子孙仍穷奢极欲,没有继承先祖的遗志。

解析 原文的意思是帝王要留下训诫,规劝子孙懂得节俭,但是只有贤明的子孙才会遵从教诲。否则,仅仅是自取其辱和嘲笑罢了。选项曲解文意。

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)以是知骄出于志,不节则志倾;欲生于心,不遏则身丧。

由此可知(如果)在志向中产生骄纵,不加节制就会志向坍塌;在心中产生欲念,不遏止就会自身丧命。

(2)及侈心一动,穷天下之力不足以副其求,尚何有于此哉

等到奢侈之心一动,即使竭尽天下的财力也无法满足他的欲望,对太宗的遗物哪里还有什么感觉呢

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13.请结合材料,概括唐太宗在节俭方面是如何做的。

①唐太宗向先前的贤君学习,约束自己的欲望。

②唐太宗厉行节俭,率先垂范,使用器物十分简朴。

③唐太宗著书立说,教育子孙要戒奢以俭。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

参考译文 材料一 那些处于太平盛世的明君,心中都常存节俭的美德。虽然国富地广,也要用节俭来约束自己;那些聪明智慧的人,大智若愚,以拙藏巧。不因为自己身份尊贵就颐指气使,飞扬跋扈,也不会因为自己功德伟大就恃功傲物,不可一世。(那些明君圣主们)常常用茅草盖了房子,也不装饰房屋,用木头做了屋椽,也不砍削得光滑一些,坐的车船也没有装饰彩绘,穿的衣服也没有花纹,以土为台阶也不加高,吃的肉汤也不与五味相和。(他们之所以这样做)不是因为憎嫌荣华,讨厌甘美,而是(希望率先垂范,)用淡泊节俭的风尚为天下百姓做榜样。所以风俗淳厚、民俗素朴,百姓都有可受封爵的德行。(是奢侈浪费还是崇尚节俭,)这两者是一个人荣与辱的开端。奢侈和节俭是由人自己决定的,安全和危险也取决于自己。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

欲望能减少,美好的命运就会长久地延续下去;千百种嗜欲在内心横流,就必然要生出凶乱。由此可知(如果)在志向中产生骄纵,不加节制就会志向坍塌;在心中产生欲念,不遏止就会自身丧命。所以夏桀、商纣(因为)放纵欲望而祸事联结,唐尧、虞舜(因为)约束自身而福气延绵,难道不应该做到节俭吗

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

材料二 帝王创下基业之后,想让大业世代相传,将节俭作为规范,留给子孙当作训诫,但是只有贤明的子孙才会效仿他们,并遵守他们的教导,否则,仅仅是自取侮辱和嘲笑罢了。宋孝武帝对皇宫宅院进行大规模整修,拆掉了宋高祖生前居住的房间,在那块土地上修建玉烛殿,和群臣一起看建造的情况。(发现高祖的)床头有一个土台,上面挂着用葛条做成的灯笼、麻绳做成的蝇拂。侍中袁 因此而对高祖节俭的美德大为夸赞,皇上没有应答,只是自言自语说:“种田的老翁使用这些东西,已经过分了。”唐代高力士在唐太宗陵墓的寝宫中,看到一个梳妆箱、一把柞木梳子、一个黑牛角篦子、一个草根刷子,感慨地说:“先帝亲身树立了帝王统治天下的准则,致使天下太平,随身要用到的东西,只是这些。他想把这些传给子孙后代,让他们永远保持节俭的美德啊。”高力士将这件事如实上奏。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

唐明皇来到唐太宗的陵墓,到达寝宫,问那些留给子孙看的东西在哪里,高力士跪着将这些东西捧给唐明皇看。唐明皇跪下接受,神情肃穆到了极点,说:“夜光的珍珠,垂棘的美玉,如何能跟这些东西相比呢 ”于是马上让史官将这些记载到典册中。当时,唐明皇刚刚即位没多长时间,发愤图强打算治理好国家,因此看到太宗的遗物而感到十分敬畏且感触颇多。等到奢侈之心一动,即使竭尽天下的财力也无法满足他的欲望,对太宗的遗物哪里还有什么感觉呢 宋孝武帝不足以被指责,就像齐高帝、周武帝、陈高祖、隋文帝,这些帝王都有节俭的美好品德,而东昏侯、天元帝、陈叔宝、隋炀帝这些帝王则多喜好淫乐奢侈,比桀、纣的荒淫程度还要严重,又不能对他们说这些东西。

本 课 结 束

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])