10.2 《归去来兮辞(并序)》课件(共35张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 10.2 《归去来兮辞(并序)》课件(共35张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 148.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

归去来兮辞

陶渊明

PPT模板 http:///moban/

林语堂先生曾说:“道家及儒家是中国人灵魂的两面,中国的文人很幸福,往往得意的时候是个儒家,失意的时候是个道家,到了绝望的时候就是个佛家。”

儒家积极入世,佛道消极避世,仕与隐一直是中国文人面临的抉择。面临官场上的尔虞我诈,渊明不为五斗米折腰,毅然离去,《归去来兮辞》便是他诀别官场的一封宣言书。

一、导入新课

旧知回顾:

饮酒

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠悠见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

归园田居(其三)

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

体现出一种远离尘世、自得自乐的隐士心境,更是一种遗世独立的人格魅力的体现,是中国古代士大夫精神上的一个归宿。

1. 作者介绍:

陶渊明(约365年—427年),一名陶潜,字元亮,友人私谥靖节先生,自称“五柳先生”,浔阳柴桑(今江西九江)人,中国东晋至南朝宋时期士大夫与诗人。

陶渊明出身仕宦之家,曾祖父陶侃在东晋初年权倾一时,但到陶渊明出生时已家道中落。陶渊明早年历任江州祭酒、彭泽县令等官职,但每次任期都不长,后因不满官场的腐败黑暗,繁文缛节(不为五斗米折腰)而决心归隐,躬耕维生。

其文学成就:wikipedia

陶诗风格平和淡远,浑然天成,语言平易流畅,较少雕饰造作,代表作有:《归园田居》《饮酒》其五等。

陶诗往往以隐逸生活和人生苦短为主题,善于歌咏田园生活,被誉为“古今隐逸诗人之宗”,他所写的田园风景闲静和穆,超尘脱俗,几乎“篇篇有酒”。

散文方面,代表作有自传《五柳先生传》和《桃花源记》,辞赋方面,最著名的有抒发田园生活之乐的《归去来兮辞》。

陶渊明生前和身后90年间,其作品默默无闻,几乎亡佚。之后,仅钟嵘在《诗品》中列为中品。陶渊明逝世百年后,萧统(南朝梁昭明太子,主持编选有中国现存编选最早的汉族诗文总集《昭明文选》)收录陶渊明诗文并编纂成《陶渊明集》,是为我国第一部文人专集。萧统亲为陶集作序,《陶渊明集序》高度赞扬陶渊明人格与作品。自此,一个伟大的诗人和一集伟大的作品才得以面世。

其生平事迹:wikipedia

出生至归隐:

陶渊明约生于365年,为陶逸独子。少年时好读书习琴,曾修习儒学;二十岁左右时丧父,家道中落。393年,陶渊明因家境贫穷,出任江州祭酒(主管教育之官);因不堪仕宦生活与江州刺史王凝之的倨傲,仅仅几个月后就辞职。后来陶渊明受召为江州主簿(秘书兼管文书之职),并未赴任。399年陶渊明赴京口任镇军将军刘牢之的参军。翌年五月,陶渊明再度辞官,冈村繁推测他是为了逃避因孙恩之乱爆发而起的战事而辞官的。

401年,陶渊明赴江陵,于荆州刺史桓玄幕下任职。同年十一月,陶渊明母亲孟氏去世,他第三度辞职回到浔阳,为母亲服丧三年。404年服丧完毕,出任江州刺史刘敬宣的参军。翌年三月,刘敬宣辞任江州刺史,陶渊明亦暂回故乡,同年八月,陶渊明受族人提携,出任距故乡柴桑县约50公里远的彭泽县县令,原本打算做满一年,十一月,同父异母的妹妹于武昌去世,陶渊明借此机会提出请辞回乡。

陶渊明有五次任官与辞官的经历。叶嘉莹认为陶渊明可能有过政治理想,但他步入官场后却逐渐发现追随的军阀并不可靠,不能助自己实现理想,又目睹了官场的贪腐,最终毅然辞官归隐。

归隐后:

从此廿余年,陶渊明拒绝一切官聘,一心务农隐居。他拥有数处田产,而且有僮客协助他耕作。408年,陶渊明家中失火,旧屋尽毁,遂移居浔阳城南郊的南村。陶渊明和当地官员有所交游,与王弘、殷景仁、颜延之结识,交往密切。415年,陶渊明开始和颜延之结交,翌年颜延之即离开浔阳。418年,陶渊明曾拒绝江州刺史王弘的求见,后来王弘通过陶的好友庞通之与陶渊明相识,此后两人常有来往。王弘对陶渊明物质上多有照顾,时常资助或赠送酒。

当时陶渊明与周续之、刘遗民齐名,同称“浔阳三隐”。陶渊明在晋末时曾被朝廷征为著作佐郎,但没有上任。420年,刘裕篡晋,陶渊明对东晋的倾覆感到痛心,出于对刘裕的不满,他诗文中不用刘宋的年号,只题甲子纪年。424年,陶渊明与路过浔阳的颜延之多次相聚。426年,陶渊明拒绝江州刺史桓道济邀请出仕,亦谢绝了桓道济的馈赠。427年,陶渊明在故乡去世,享年63岁。

2. 作品背景:

晋安帝义熙元年(405),陶渊明在朋友的劝说下,出任彭泽县令。当时,郡里一位督邮刘云(以凶狠贪婪闻名远近,每年两次以巡视为名向辖县索要贿赂)来彭泽巡视,要他束带迎接,以示敬意,他气愤地说:“吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪!”即日解绶去职,赋《归去来兮辞》。

《晋书·陶潜传》:“吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪。”

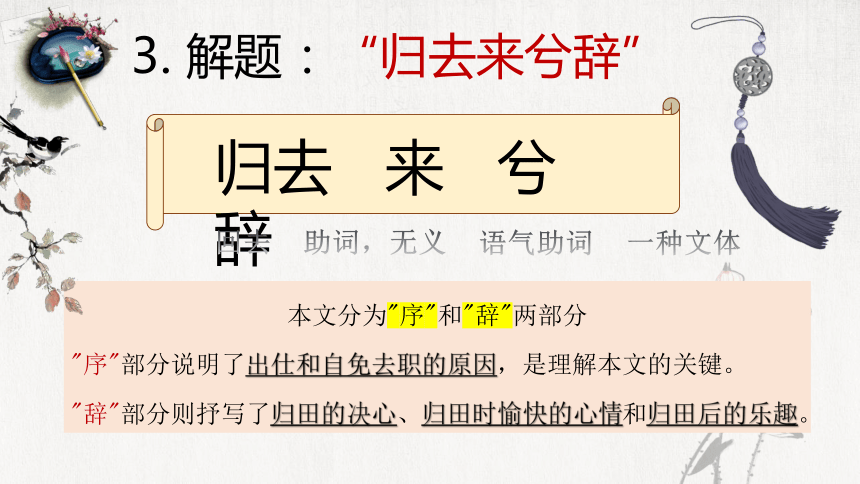

3. 解题:“归去来兮辞”

归去 来 兮 辞

回去

助词,无义

语气助词

一种文体

本文分为"序"和"辞"两部分

"序"部分说明了出仕和自免去职的原因,是理解本文的关键。

"辞"部分则抒写了归田的决心、归田时愉快的心情和归田后的乐趣。

辞:是战国后期诗人屈原在楚地民歌的基础上创造出来的一种新诗体,也称楚辞。介于诗歌和散文之间,也具备赋的特征。又因屈原所作《离骚》是这种文体的代表,故又称“骚体”。到了汉代,常把辞赋并称,统称为辞赋。

①长于用典 ②辞藻美丽 ③音韵和谐

辞以抒情为主,赋以叙事为主。

二、初读课文,整体感知。

1.朗读诗歌,读准字音。

轻飏 yáng 熹微 xī 乃瞻 zhān 衡宇

载欣载奔 zài 眄 miàn 庭柯 kē 流憩 qì

出岫 xiù 景翳翳 yì 盘桓 huán 乐琴书lè

西畴 chóu 棹孤舟 zhào 窈窕 yǎo tiǎo 遑遑 huáng

曷不 hé 耘耔 yún zǐ 东皋 gāo 乘化chéng

2.探究小序。

1)自读序言,凭借注释翻译。

2)序言又称序,通常用来说明作者的创作意图和写作经过。请给序言划分层次,说说序言所写内容。

余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒。故便求之。及少日,眷然有归欤之情。何则?质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志。犹望一稔,当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。仲秋至冬,在官八十余日。因事顺心,命篇曰《归去来兮》。乙巳岁十一月也。

我家境贫困,靠种田不能够自给。孩子很多,米瓮里没有存粮,维持生活所需的一切东西,找不到取得的办法。亲友大都劝我去做官,我心里也有这个念头,可是求取官职缺少门路。恰巧遇到四方勤王的大事,诸侯大臣都以广施惠爱作为美德,叔父也因为我家境贫苦(替我设法),我就被委任到小县做官。那时社会动荡不安,心里也惧怕到远地当官。彭泽县离家只有百余里路程,公田收获的粮食,足够造酒饮用,故而就向叔父谋求这个官职。等到过了一些日子,很怀念家乡,便有归去的心愿。那是为什么?我本性任其自然,这是勉强不得的;饥寒虽然来得急迫,但是违背本意去做官,使我身心都感痛苦。过去为官做事,都是为了吃饭而役使自己。于是惆怅感慨,为平生的抱负未能实现而深感惭愧。只再等上一年,便收拾行装连夜离去。不久,嫁到程家的妹妹在武昌去世,去吊丧的心情像骏马奔驰一样急迫,自己请求免去官职。自立秋第二个月到冬天,在职共八十多天。因辞官而顺遂了心愿,写了一篇文章,题目叫《归去来兮》。这时候正是乙巳年(晋安帝义熙元年)十一月。

拆解小序部分:

part 1:从“余家贫”到“故便求之”,略述自己因家贫

而出仕的曲折经历。

part 2:从“及少日”到“自免去职”,写出自己决

意弃官归田的原因。

根本原因:“质性自然,非矫厉所得。”

part 3:从“仲秋至冬”到“乙巳岁十一月也”,

交代写作的时间和背景。

序 言

第一层:

出仕原因:

家贫子多、养家无术、亲故劝告、诸侯惠爱、彭泽不远、公田有利

第二层:

辞官原因

质性自然,非矫厉所得

饥冻虽切,违己交病

怅然慷慨,深愧平生之志

程氏妹丧于武昌

第三层:

交代写作的时间和背景

质性自然,

非矫厉所得。

违背本性

身心痛苦

身愧于志

为妹奔丧

小序:陶渊明对前半生道路的省思。

三、精读诗文,深入研讨。

第一段:

归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。

译:回家去吧!田园快要荒芜了,为什么不回去呢?既然自己使心为身所驱役,又何必怅惘而独自悲戚呢?我已明悟过去的错误已经不可挽回,未来的事还来得及补救。我确实走入了迷途,但还不算太远,已觉悟如今的做法是对的,而曾经的行为是错的。船在水面上轻轻地飘荡着前进,微风吹拂着衣裳,衣袂翩翩。向行人打听前面的路程,遗憾的是天刚刚放亮。

思考:第一自然段主要写了什么内容?

→作者弃官归田的原因和弃官归田时的欢快心情。

归去来兮,田园将芜胡不归?

既自以心为形役,奚惆怅而独悲?

悟已往之不谏,知来者之可追。

实迷途其未远,觉今是而昨非。

舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。

问征夫以前路,恨晨光之熹微。

归隐之志的坚决,

辜负田园的自责。

对过去选择(出仕)的懊悔、

对未来生活(归隐)的期待。

返家途中的轻松愉快,归家的迫不及待

深入理解“悟已往之不谏,……觉今是而昨非”。

这是自我宽解之辞:

1. 悟已往之不谏:过去的官场经历已成既定事实,这是不可挽回也无法改变的了,后悔之意溢于言表;

2.知来者之可追:知道未来的事还来得及补救,那就趁早趁快去改变,诗人对将来依旧充满了希望。

→用今“是”昨“非”直接表明选择:鄙弃官场,热爱田园,毅然决然回归本心。

第二段:

乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽。引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。园日涉以成趣,门虽设而常关。策扶老以流憩,时矫首而遐观。云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

译:刚刚看到自己简陋的家门,心中欣喜,奔跑过去。家中童仆欢喜地前来迎接,孩子们守候在门前。院子里的小路快要荒芜了,松菊还长在那里。带着孩子们进了屋,美酒已经盛满了酒樽。我端起酒壶酒杯自斟自饮,看看院子里的树木,觉得很愉快;倚着南窗寄托我的傲世之情,深知这狭小之地容易使我心安。天天到园里行走,自成一种乐趣,小园的门经常地关闭着;拄着拐杖出去走走,随时随地休息,时时抬头望着远方(的天空)。云气自然而然地从山峰飘浮而出,倦飞的鸟儿也知道飞回巢中;日光暗淡,太阳快要落下去了,我手抚着孤松徘徊着不忍离去。

思考:第二自然段主要写了什么内容?

→作者初进家门时的情景和归家后的生活乐趣。

那么,到家之后,作者享受到了哪些乐趣呢?

1.亲情之乐

2.饮酒之乐

3.赏菊之乐

4.游园之乐

僮仆欢迎,稚子候门

有酒盈樽 引壶觞以自酌

松菊犹存

策扶老以流憩,时矫首而遐观……

→诗人归家之后的生活乐趣(室内、园中、室外),内心舒适安逸。

深入理解“三径就荒,松菊犹存”。

1.“三径”是隐士住处的代称。这里作者用来指自己的院落,借用典故,表现自己的心志:追求隐居避世。

2.“松菊”是诗词中常用意象,它们有着傲经风霜的骨气和隐士品格的清香,暗指精神气节,自喻清高之意。作者托物言志,借松菊的意象寄寓自己的隐逸情趣,表现了自己的清高人格。

注释:三径,院中小路。汉朝蒋诩(xǔ) 隐居之后,在院里竹下开辟三径,只于少数友人来往。后来,三径变成了隐士住处的代称。就,接近。

赏析"云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。"

云“无心”而“出”,鸟“倦飞”“知还”,确乎喻说了诗人由出仕而归隐的心路历程。

作者运用拟人的手法,把云和鸟人格化。"无心出岫"象征自己的无意求富贵而出来做官,"鸟倦飞还巢"象征自己厌倦了官场的污浊和黑暗,急于辞官归田。作者含蓄表达了他对仕途生活的厌倦之情和对自由生活的向往。

宋·叶梦得《避暑录话》评上二句:“此陶渊明出处大节。非胸中实有此境,不能为此言也。”

第三段:

归去来兮,请息交以绝游。世与我而相违,复驾言兮焉求?悦亲戚之情话,乐琴书以消忧。农人告余以春及,将有事于西畴。或命巾车,或棹孤舟。既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘。木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。

译:回家去吧!请让我同外界断绝交游。世事与我所想的相违背,还要驾车出去追求什么?以亲人间的知心话为愉悦,以弹琴读书为乐来消除忧愁;农夫告诉我春天到了,西边田野里要开始耕种了。有时驾着有布篷的小车,有时划着一条小船,有时经过幽深曲折的山谷,有时走过高低不平的山路。草木茂盛,细水缓流,(我)羡慕自然界的万物一到春天便及时生长茂盛,感叹自己的一生行将结束。

思考:第三自然段主要写了什么内容?

→作者归隐之后的生活乐趣。

“归去来兮,请息交以绝游”表现了作者怎样的思想?

作者再一次表明自己厌恶官场,固穷守节的坚定决心。

悦亲戚之情话

乐琴书以消忧

农人告余以春及

将有事于西畴

既窈窕以寻壑

亦崎岖而经丘

家庭之乐

悠闲之乐

乡邻之乐

出游之乐

第四段:

已矣乎!寓形宇内复几时?曷不委心任去留?胡为乎遑遑欲何之?富贵非吾愿,帝乡不可期。怀良辰以孤往,或植杖而耘籽。登东皋以舒啸,临清流而赋诗。聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

译:算了吧!活在世上还能有多久?为什么不随心所欲,听凭自然的生死?为什么心神不定,想要到哪里去?富贵不是我所求,修成神仙是没有希望的。爱惜那良辰美景我独自去欣赏,有时放下手杖,拿起农具除草培土;登上东边的山坡我放声呼啸,傍着清清的溪流把诗歌吟唱。姑且顺随自然的变化,走到生命的尽头。乐天安命,还有什么可疑虑的呢?

“曷不委心任去留”包含了作者怎样的人生感叹?

作者感叹人生苦短,余生不多,强调顺其自然。这体现出作者率性洒脱的人生观,也是对社会另外一种形式的反抗。

面对短暂的人生,他决定怎样度过呢?

怀良辰以孤往 悠游山水

或植杖而耘籽 躬耕田园

登东皋以舒啸 独抒性灵

临清流而赋诗 寄情诗赋

生活追求

精神追求

高洁的志趣

质朴的情怀

面对如此惬意的生活,作者发出了怎样的感叹?

聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

《周易·系辞》云:“乐天知命故不忧。”

“化”、“天命”,皆指自然之道,让自己的生命始终顺应自然之道,即实现了人生的意义,此足可快乐,此即为快乐,还有何疑虑呢!

从儒家积极入世的角度来看,这是一种避世的消极思想,但对于个人而言,“穷则独善其身”,他们在隐逸中自得其乐,甚至从中寻找到了天人合一的真义,领悟到了人生的哲理。因此,陶渊明在此流露出的思想感情,既有回归田园的欢悦,又有理想受挫的失落和忧伤。

探讨:陶渊明的“隐”

思考:小组合作探究,如何看待陶渊明的归隐行为?

达则兼济天下,穷则独善其身。——孟子

修身、齐家、治国、平天下。——《礼记·大学》

陶渊明“算是找到了生活快乐和心灵慰安的较为现实的途径。无论人生感叹或政治忧伤,都在对自然和对农居生活的质朴的爱恋中得到了安息”。

——李泽厚《美的历程》

陶渊明是中国士大夫精神的一个归宿。入仕为官是他的初衷,鄙弃官场是他的节操,淡泊明志是他的追求,躬耕田园是他生活的保障,琴书诗酒是他生活的情趣,固穷守节是他归隐意念的巩固,乐天知命是他人生的真悟。

隐士文化:是古代正直文人因仕途失意或不满浊世等,而采取的一种避世的人生态度,是古代知识分子“独善其身”的高洁人格体现。

许多士大夫在仕途上失意以后,或厌倦了官场的时候,往往回归到陶渊明,从他身上寻找新的人生价值,并借以安慰自己。白居易、苏轼、陆游、辛弃疾等莫不如此。于是,不为五斗米折腰也就成了中国士大夫精神世界的一座堡垒,用以保护自己出仕选择的自由。而平淡自然也就成了他们心目中高尚的艺术境地。

文章结构梳理:(全文可分为三部分)

第一部分(第1段):表示辞官归田的决心。含两层:前一层是自责之词,后一层是自恕自慰之词。

第二部分(第2、3段):写作者回到田园后的愉快生活。可分三层:第一层写归途和初抵家时的情况,第二层写回家后的日常生活,第三层写诗人在农村的出游经历。

第三部分(第4段):抒发诗人“乐天安命”的情怀。含三层:前一层紧承上文“吾生之行休”而自问,这是一种委婉的表达方式,有振起下文的作用,下面两层是作者自答,点出“乐天安命”的思想。

《归去来兮辞并序》是陶渊明创作的抒情小赋,也是一篇脱离仕途、回归田园的宣言。

这篇文章作于作者辞官之初,叙述了他出仕和辞官的原因,以及归田后的生活情趣和内心感受,表现了作者对官场的认识以及对人生的思索,表达了他洁身自好、不与世俗同流合污的情操。

文章通过描写具体的景物和活动,创造出一种宁静恬适、乐天自然的意境,寄托了作者的生活理想。

四、课堂小结。

陶渊明的创作影响

李白:何日到彭泽,狂歌陶令前。

杜甫:焉得思如陶谢手,令渠述作与同游。

白居易:常爱陶彭泽,文思何高玄。

陆游:我诗慕渊明,恨不造其微。

苏轼:吾于诗人无所甚好,独好陶渊明之诗。渊明作诗不多,然其诗质而实绮,癯而实腴。

朱熹:渊明诗所以为高,正在不待安排,胸中自然流出。

归去来兮辞

陶渊明

PPT模板 http:///moban/

林语堂先生曾说:“道家及儒家是中国人灵魂的两面,中国的文人很幸福,往往得意的时候是个儒家,失意的时候是个道家,到了绝望的时候就是个佛家。”

儒家积极入世,佛道消极避世,仕与隐一直是中国文人面临的抉择。面临官场上的尔虞我诈,渊明不为五斗米折腰,毅然离去,《归去来兮辞》便是他诀别官场的一封宣言书。

一、导入新课

旧知回顾:

饮酒

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠悠见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

归园田居(其三)

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

体现出一种远离尘世、自得自乐的隐士心境,更是一种遗世独立的人格魅力的体现,是中国古代士大夫精神上的一个归宿。

1. 作者介绍:

陶渊明(约365年—427年),一名陶潜,字元亮,友人私谥靖节先生,自称“五柳先生”,浔阳柴桑(今江西九江)人,中国东晋至南朝宋时期士大夫与诗人。

陶渊明出身仕宦之家,曾祖父陶侃在东晋初年权倾一时,但到陶渊明出生时已家道中落。陶渊明早年历任江州祭酒、彭泽县令等官职,但每次任期都不长,后因不满官场的腐败黑暗,繁文缛节(不为五斗米折腰)而决心归隐,躬耕维生。

其文学成就:wikipedia

陶诗风格平和淡远,浑然天成,语言平易流畅,较少雕饰造作,代表作有:《归园田居》《饮酒》其五等。

陶诗往往以隐逸生活和人生苦短为主题,善于歌咏田园生活,被誉为“古今隐逸诗人之宗”,他所写的田园风景闲静和穆,超尘脱俗,几乎“篇篇有酒”。

散文方面,代表作有自传《五柳先生传》和《桃花源记》,辞赋方面,最著名的有抒发田园生活之乐的《归去来兮辞》。

陶渊明生前和身后90年间,其作品默默无闻,几乎亡佚。之后,仅钟嵘在《诗品》中列为中品。陶渊明逝世百年后,萧统(南朝梁昭明太子,主持编选有中国现存编选最早的汉族诗文总集《昭明文选》)收录陶渊明诗文并编纂成《陶渊明集》,是为我国第一部文人专集。萧统亲为陶集作序,《陶渊明集序》高度赞扬陶渊明人格与作品。自此,一个伟大的诗人和一集伟大的作品才得以面世。

其生平事迹:wikipedia

出生至归隐:

陶渊明约生于365年,为陶逸独子。少年时好读书习琴,曾修习儒学;二十岁左右时丧父,家道中落。393年,陶渊明因家境贫穷,出任江州祭酒(主管教育之官);因不堪仕宦生活与江州刺史王凝之的倨傲,仅仅几个月后就辞职。后来陶渊明受召为江州主簿(秘书兼管文书之职),并未赴任。399年陶渊明赴京口任镇军将军刘牢之的参军。翌年五月,陶渊明再度辞官,冈村繁推测他是为了逃避因孙恩之乱爆发而起的战事而辞官的。

401年,陶渊明赴江陵,于荆州刺史桓玄幕下任职。同年十一月,陶渊明母亲孟氏去世,他第三度辞职回到浔阳,为母亲服丧三年。404年服丧完毕,出任江州刺史刘敬宣的参军。翌年三月,刘敬宣辞任江州刺史,陶渊明亦暂回故乡,同年八月,陶渊明受族人提携,出任距故乡柴桑县约50公里远的彭泽县县令,原本打算做满一年,十一月,同父异母的妹妹于武昌去世,陶渊明借此机会提出请辞回乡。

陶渊明有五次任官与辞官的经历。叶嘉莹认为陶渊明可能有过政治理想,但他步入官场后却逐渐发现追随的军阀并不可靠,不能助自己实现理想,又目睹了官场的贪腐,最终毅然辞官归隐。

归隐后:

从此廿余年,陶渊明拒绝一切官聘,一心务农隐居。他拥有数处田产,而且有僮客协助他耕作。408年,陶渊明家中失火,旧屋尽毁,遂移居浔阳城南郊的南村。陶渊明和当地官员有所交游,与王弘、殷景仁、颜延之结识,交往密切。415年,陶渊明开始和颜延之结交,翌年颜延之即离开浔阳。418年,陶渊明曾拒绝江州刺史王弘的求见,后来王弘通过陶的好友庞通之与陶渊明相识,此后两人常有来往。王弘对陶渊明物质上多有照顾,时常资助或赠送酒。

当时陶渊明与周续之、刘遗民齐名,同称“浔阳三隐”。陶渊明在晋末时曾被朝廷征为著作佐郎,但没有上任。420年,刘裕篡晋,陶渊明对东晋的倾覆感到痛心,出于对刘裕的不满,他诗文中不用刘宋的年号,只题甲子纪年。424年,陶渊明与路过浔阳的颜延之多次相聚。426年,陶渊明拒绝江州刺史桓道济邀请出仕,亦谢绝了桓道济的馈赠。427年,陶渊明在故乡去世,享年63岁。

2. 作品背景:

晋安帝义熙元年(405),陶渊明在朋友的劝说下,出任彭泽县令。当时,郡里一位督邮刘云(以凶狠贪婪闻名远近,每年两次以巡视为名向辖县索要贿赂)来彭泽巡视,要他束带迎接,以示敬意,他气愤地说:“吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪!”即日解绶去职,赋《归去来兮辞》。

《晋书·陶潜传》:“吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪。”

3. 解题:“归去来兮辞”

归去 来 兮 辞

回去

助词,无义

语气助词

一种文体

本文分为"序"和"辞"两部分

"序"部分说明了出仕和自免去职的原因,是理解本文的关键。

"辞"部分则抒写了归田的决心、归田时愉快的心情和归田后的乐趣。

辞:是战国后期诗人屈原在楚地民歌的基础上创造出来的一种新诗体,也称楚辞。介于诗歌和散文之间,也具备赋的特征。又因屈原所作《离骚》是这种文体的代表,故又称“骚体”。到了汉代,常把辞赋并称,统称为辞赋。

①长于用典 ②辞藻美丽 ③音韵和谐

辞以抒情为主,赋以叙事为主。

二、初读课文,整体感知。

1.朗读诗歌,读准字音。

轻飏 yáng 熹微 xī 乃瞻 zhān 衡宇

载欣载奔 zài 眄 miàn 庭柯 kē 流憩 qì

出岫 xiù 景翳翳 yì 盘桓 huán 乐琴书lè

西畴 chóu 棹孤舟 zhào 窈窕 yǎo tiǎo 遑遑 huáng

曷不 hé 耘耔 yún zǐ 东皋 gāo 乘化chéng

2.探究小序。

1)自读序言,凭借注释翻译。

2)序言又称序,通常用来说明作者的创作意图和写作经过。请给序言划分层次,说说序言所写内容。

余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒。故便求之。及少日,眷然有归欤之情。何则?质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志。犹望一稔,当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。仲秋至冬,在官八十余日。因事顺心,命篇曰《归去来兮》。乙巳岁十一月也。

我家境贫困,靠种田不能够自给。孩子很多,米瓮里没有存粮,维持生活所需的一切东西,找不到取得的办法。亲友大都劝我去做官,我心里也有这个念头,可是求取官职缺少门路。恰巧遇到四方勤王的大事,诸侯大臣都以广施惠爱作为美德,叔父也因为我家境贫苦(替我设法),我就被委任到小县做官。那时社会动荡不安,心里也惧怕到远地当官。彭泽县离家只有百余里路程,公田收获的粮食,足够造酒饮用,故而就向叔父谋求这个官职。等到过了一些日子,很怀念家乡,便有归去的心愿。那是为什么?我本性任其自然,这是勉强不得的;饥寒虽然来得急迫,但是违背本意去做官,使我身心都感痛苦。过去为官做事,都是为了吃饭而役使自己。于是惆怅感慨,为平生的抱负未能实现而深感惭愧。只再等上一年,便收拾行装连夜离去。不久,嫁到程家的妹妹在武昌去世,去吊丧的心情像骏马奔驰一样急迫,自己请求免去官职。自立秋第二个月到冬天,在职共八十多天。因辞官而顺遂了心愿,写了一篇文章,题目叫《归去来兮》。这时候正是乙巳年(晋安帝义熙元年)十一月。

拆解小序部分:

part 1:从“余家贫”到“故便求之”,略述自己因家贫

而出仕的曲折经历。

part 2:从“及少日”到“自免去职”,写出自己决

意弃官归田的原因。

根本原因:“质性自然,非矫厉所得。”

part 3:从“仲秋至冬”到“乙巳岁十一月也”,

交代写作的时间和背景。

序 言

第一层:

出仕原因:

家贫子多、养家无术、亲故劝告、诸侯惠爱、彭泽不远、公田有利

第二层:

辞官原因

质性自然,非矫厉所得

饥冻虽切,违己交病

怅然慷慨,深愧平生之志

程氏妹丧于武昌

第三层:

交代写作的时间和背景

质性自然,

非矫厉所得。

违背本性

身心痛苦

身愧于志

为妹奔丧

小序:陶渊明对前半生道路的省思。

三、精读诗文,深入研讨。

第一段:

归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。

译:回家去吧!田园快要荒芜了,为什么不回去呢?既然自己使心为身所驱役,又何必怅惘而独自悲戚呢?我已明悟过去的错误已经不可挽回,未来的事还来得及补救。我确实走入了迷途,但还不算太远,已觉悟如今的做法是对的,而曾经的行为是错的。船在水面上轻轻地飘荡着前进,微风吹拂着衣裳,衣袂翩翩。向行人打听前面的路程,遗憾的是天刚刚放亮。

思考:第一自然段主要写了什么内容?

→作者弃官归田的原因和弃官归田时的欢快心情。

归去来兮,田园将芜胡不归?

既自以心为形役,奚惆怅而独悲?

悟已往之不谏,知来者之可追。

实迷途其未远,觉今是而昨非。

舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。

问征夫以前路,恨晨光之熹微。

归隐之志的坚决,

辜负田园的自责。

对过去选择(出仕)的懊悔、

对未来生活(归隐)的期待。

返家途中的轻松愉快,归家的迫不及待

深入理解“悟已往之不谏,……觉今是而昨非”。

这是自我宽解之辞:

1. 悟已往之不谏:过去的官场经历已成既定事实,这是不可挽回也无法改变的了,后悔之意溢于言表;

2.知来者之可追:知道未来的事还来得及补救,那就趁早趁快去改变,诗人对将来依旧充满了希望。

→用今“是”昨“非”直接表明选择:鄙弃官场,热爱田园,毅然决然回归本心。

第二段:

乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽。引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。园日涉以成趣,门虽设而常关。策扶老以流憩,时矫首而遐观。云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

译:刚刚看到自己简陋的家门,心中欣喜,奔跑过去。家中童仆欢喜地前来迎接,孩子们守候在门前。院子里的小路快要荒芜了,松菊还长在那里。带着孩子们进了屋,美酒已经盛满了酒樽。我端起酒壶酒杯自斟自饮,看看院子里的树木,觉得很愉快;倚着南窗寄托我的傲世之情,深知这狭小之地容易使我心安。天天到园里行走,自成一种乐趣,小园的门经常地关闭着;拄着拐杖出去走走,随时随地休息,时时抬头望着远方(的天空)。云气自然而然地从山峰飘浮而出,倦飞的鸟儿也知道飞回巢中;日光暗淡,太阳快要落下去了,我手抚着孤松徘徊着不忍离去。

思考:第二自然段主要写了什么内容?

→作者初进家门时的情景和归家后的生活乐趣。

那么,到家之后,作者享受到了哪些乐趣呢?

1.亲情之乐

2.饮酒之乐

3.赏菊之乐

4.游园之乐

僮仆欢迎,稚子候门

有酒盈樽 引壶觞以自酌

松菊犹存

策扶老以流憩,时矫首而遐观……

→诗人归家之后的生活乐趣(室内、园中、室外),内心舒适安逸。

深入理解“三径就荒,松菊犹存”。

1.“三径”是隐士住处的代称。这里作者用来指自己的院落,借用典故,表现自己的心志:追求隐居避世。

2.“松菊”是诗词中常用意象,它们有着傲经风霜的骨气和隐士品格的清香,暗指精神气节,自喻清高之意。作者托物言志,借松菊的意象寄寓自己的隐逸情趣,表现了自己的清高人格。

注释:三径,院中小路。汉朝蒋诩(xǔ) 隐居之后,在院里竹下开辟三径,只于少数友人来往。后来,三径变成了隐士住处的代称。就,接近。

赏析"云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。"

云“无心”而“出”,鸟“倦飞”“知还”,确乎喻说了诗人由出仕而归隐的心路历程。

作者运用拟人的手法,把云和鸟人格化。"无心出岫"象征自己的无意求富贵而出来做官,"鸟倦飞还巢"象征自己厌倦了官场的污浊和黑暗,急于辞官归田。作者含蓄表达了他对仕途生活的厌倦之情和对自由生活的向往。

宋·叶梦得《避暑录话》评上二句:“此陶渊明出处大节。非胸中实有此境,不能为此言也。”

第三段:

归去来兮,请息交以绝游。世与我而相违,复驾言兮焉求?悦亲戚之情话,乐琴书以消忧。农人告余以春及,将有事于西畴。或命巾车,或棹孤舟。既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘。木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。

译:回家去吧!请让我同外界断绝交游。世事与我所想的相违背,还要驾车出去追求什么?以亲人间的知心话为愉悦,以弹琴读书为乐来消除忧愁;农夫告诉我春天到了,西边田野里要开始耕种了。有时驾着有布篷的小车,有时划着一条小船,有时经过幽深曲折的山谷,有时走过高低不平的山路。草木茂盛,细水缓流,(我)羡慕自然界的万物一到春天便及时生长茂盛,感叹自己的一生行将结束。

思考:第三自然段主要写了什么内容?

→作者归隐之后的生活乐趣。

“归去来兮,请息交以绝游”表现了作者怎样的思想?

作者再一次表明自己厌恶官场,固穷守节的坚定决心。

悦亲戚之情话

乐琴书以消忧

农人告余以春及

将有事于西畴

既窈窕以寻壑

亦崎岖而经丘

家庭之乐

悠闲之乐

乡邻之乐

出游之乐

第四段:

已矣乎!寓形宇内复几时?曷不委心任去留?胡为乎遑遑欲何之?富贵非吾愿,帝乡不可期。怀良辰以孤往,或植杖而耘籽。登东皋以舒啸,临清流而赋诗。聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

译:算了吧!活在世上还能有多久?为什么不随心所欲,听凭自然的生死?为什么心神不定,想要到哪里去?富贵不是我所求,修成神仙是没有希望的。爱惜那良辰美景我独自去欣赏,有时放下手杖,拿起农具除草培土;登上东边的山坡我放声呼啸,傍着清清的溪流把诗歌吟唱。姑且顺随自然的变化,走到生命的尽头。乐天安命,还有什么可疑虑的呢?

“曷不委心任去留”包含了作者怎样的人生感叹?

作者感叹人生苦短,余生不多,强调顺其自然。这体现出作者率性洒脱的人生观,也是对社会另外一种形式的反抗。

面对短暂的人生,他决定怎样度过呢?

怀良辰以孤往 悠游山水

或植杖而耘籽 躬耕田园

登东皋以舒啸 独抒性灵

临清流而赋诗 寄情诗赋

生活追求

精神追求

高洁的志趣

质朴的情怀

面对如此惬意的生活,作者发出了怎样的感叹?

聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

《周易·系辞》云:“乐天知命故不忧。”

“化”、“天命”,皆指自然之道,让自己的生命始终顺应自然之道,即实现了人生的意义,此足可快乐,此即为快乐,还有何疑虑呢!

从儒家积极入世的角度来看,这是一种避世的消极思想,但对于个人而言,“穷则独善其身”,他们在隐逸中自得其乐,甚至从中寻找到了天人合一的真义,领悟到了人生的哲理。因此,陶渊明在此流露出的思想感情,既有回归田园的欢悦,又有理想受挫的失落和忧伤。

探讨:陶渊明的“隐”

思考:小组合作探究,如何看待陶渊明的归隐行为?

达则兼济天下,穷则独善其身。——孟子

修身、齐家、治国、平天下。——《礼记·大学》

陶渊明“算是找到了生活快乐和心灵慰安的较为现实的途径。无论人生感叹或政治忧伤,都在对自然和对农居生活的质朴的爱恋中得到了安息”。

——李泽厚《美的历程》

陶渊明是中国士大夫精神的一个归宿。入仕为官是他的初衷,鄙弃官场是他的节操,淡泊明志是他的追求,躬耕田园是他生活的保障,琴书诗酒是他生活的情趣,固穷守节是他归隐意念的巩固,乐天知命是他人生的真悟。

隐士文化:是古代正直文人因仕途失意或不满浊世等,而采取的一种避世的人生态度,是古代知识分子“独善其身”的高洁人格体现。

许多士大夫在仕途上失意以后,或厌倦了官场的时候,往往回归到陶渊明,从他身上寻找新的人生价值,并借以安慰自己。白居易、苏轼、陆游、辛弃疾等莫不如此。于是,不为五斗米折腰也就成了中国士大夫精神世界的一座堡垒,用以保护自己出仕选择的自由。而平淡自然也就成了他们心目中高尚的艺术境地。

文章结构梳理:(全文可分为三部分)

第一部分(第1段):表示辞官归田的决心。含两层:前一层是自责之词,后一层是自恕自慰之词。

第二部分(第2、3段):写作者回到田园后的愉快生活。可分三层:第一层写归途和初抵家时的情况,第二层写回家后的日常生活,第三层写诗人在农村的出游经历。

第三部分(第4段):抒发诗人“乐天安命”的情怀。含三层:前一层紧承上文“吾生之行休”而自问,这是一种委婉的表达方式,有振起下文的作用,下面两层是作者自答,点出“乐天安命”的思想。

《归去来兮辞并序》是陶渊明创作的抒情小赋,也是一篇脱离仕途、回归田园的宣言。

这篇文章作于作者辞官之初,叙述了他出仕和辞官的原因,以及归田后的生活情趣和内心感受,表现了作者对官场的认识以及对人生的思索,表达了他洁身自好、不与世俗同流合污的情操。

文章通过描写具体的景物和活动,创造出一种宁静恬适、乐天自然的意境,寄托了作者的生活理想。

四、课堂小结。

陶渊明的创作影响

李白:何日到彭泽,狂歌陶令前。

杜甫:焉得思如陶谢手,令渠述作与同游。

白居易:常爱陶彭泽,文思何高玄。

陆游:我诗慕渊明,恨不造其微。

苏轼:吾于诗人无所甚好,独好陶渊明之诗。渊明作诗不多,然其诗质而实绮,癯而实腴。

朱熹:渊明诗所以为高,正在不待安排,胸中自然流出。