2025届安徽省县域高中合作共享联盟高三下学期4月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届安徽省县域高中合作共享联盟高三下学期4月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 267.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 15:50:56 | ||

图片预览

文档简介

2025届安徽省县域高中合作共享联盟高三4月月考

历史试题

2025.04

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.据考古发现,良渚文化(距今约5300—4300年)的玉琮上多刻有完整或简化的“神人神面纹”,还描绘了飞龙托举神人飞升,再加上与之组合的凤鸟纹,这些元素传达出一种“通天”的场景。在两湖地区的石家河文化(距今约4600—4000年)中,发现了獠牙神面、双凤托神人等玉雕。这些考古发现可用于说明中国( )

A.长江流域部族活动以祭祀为中心

B.早期文明存在跨区域交流与延续性

C.早期国家形成呈现浓厚神权色彩

D.新石器时代“公权力”意识渐趋强化

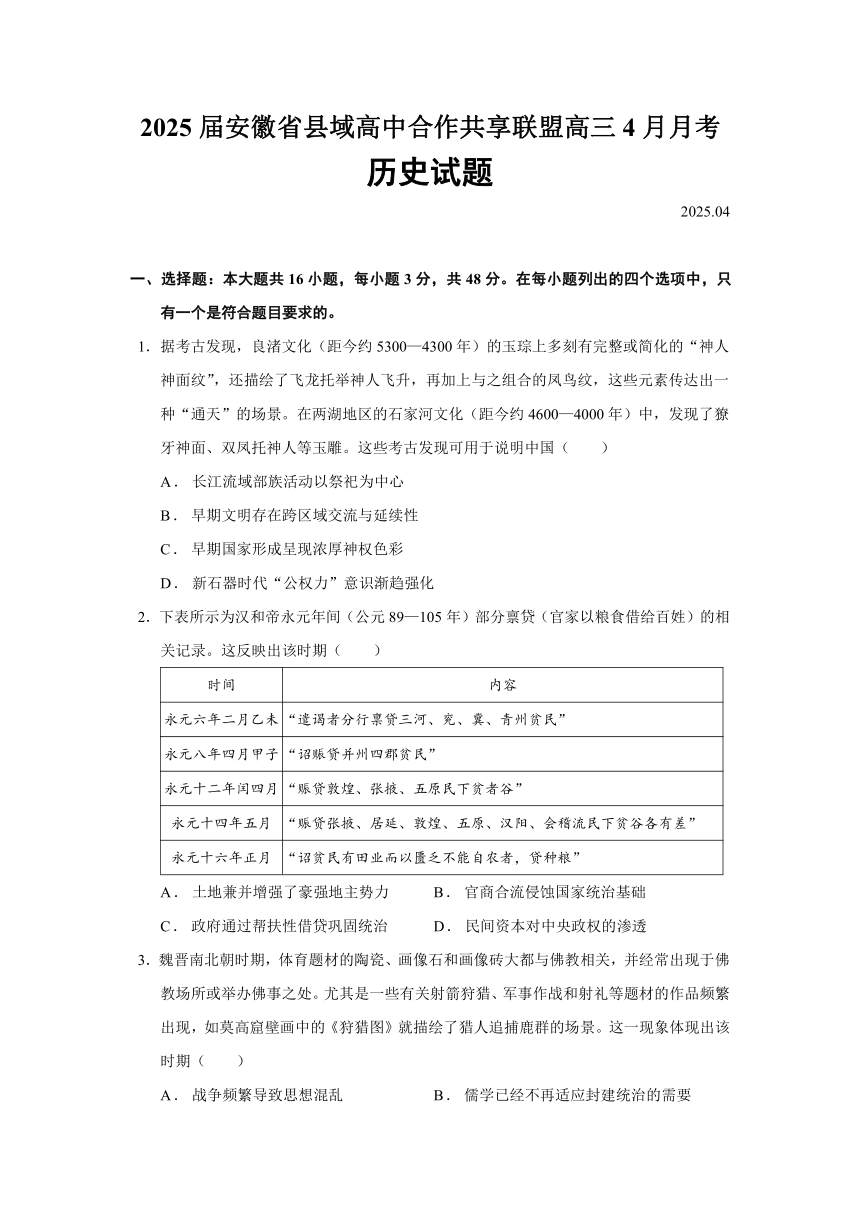

2.下表所示为汉和帝永元年间(公元89—105年)部分禀贷(官家以粮食借给百姓)的相关记录。这反映出该时期( )

时间 内容

永元六年二月乙未 “遣谒者分行禀贷三河、兖、冀、青州贫民”

永元八年四月甲子 “诏赈贷并州四郡贫民”

永元十二年闰四月 “赈贷敦煌、张掖、五原民下贫者谷”

永元十四年五月 “赈贷张掖、居延、敦煌、五原、汉阳、会稽流民下贫谷各有差”

永元十六年正月 “诏贫民有田业而以匮乏不能自农者,贷种粮”

A.土地兼并增强了豪强地主势力 B.官商合流侵蚀国家统治基础

C.政府通过帮扶性借贷巩固统治 D.民间资本对中央政权的渗透

3.魏晋南北朝时期,体育题材的陶瓷、画像石和画像砖大都与佛教相关,并经常出现于佛教场所或举办佛事之处。尤其是一些有关射箭狩猎、军事作战和射礼等题材的作品频繁出现,如莫高窟壁画中的《狩猎图》就描绘了猎人追捕鹿群的场景。这一现象体现出该时期( )

A.战争频繁导致思想混乱 B.儒学已经不再适应封建统治的需要

C.“三教合流”局面已成型 D.时局动荡客观上推动佛教的本土化

4.南宋时期,两淮地区户口由宋神宗时的一百三十五万户缩减为二十几万户,这造成“田莱之荆榛未尽辟,闾里之创残未尽苏”;“锄耰耘耨皆侨寄之农夫”;“市井号为繁富者,才一二郡,大概如江浙一中下县尔。县邑至为萧条者,仅有四五十家,大概如江浙一小小聚落尔”。这反映出南宋时期( )

A.区域经济发展的不平衡性突出 B.粮食生产与多种经营的复杂互动

C.市镇的经济职能得到不断增强 D.商品经济发展扩大了城乡间差距

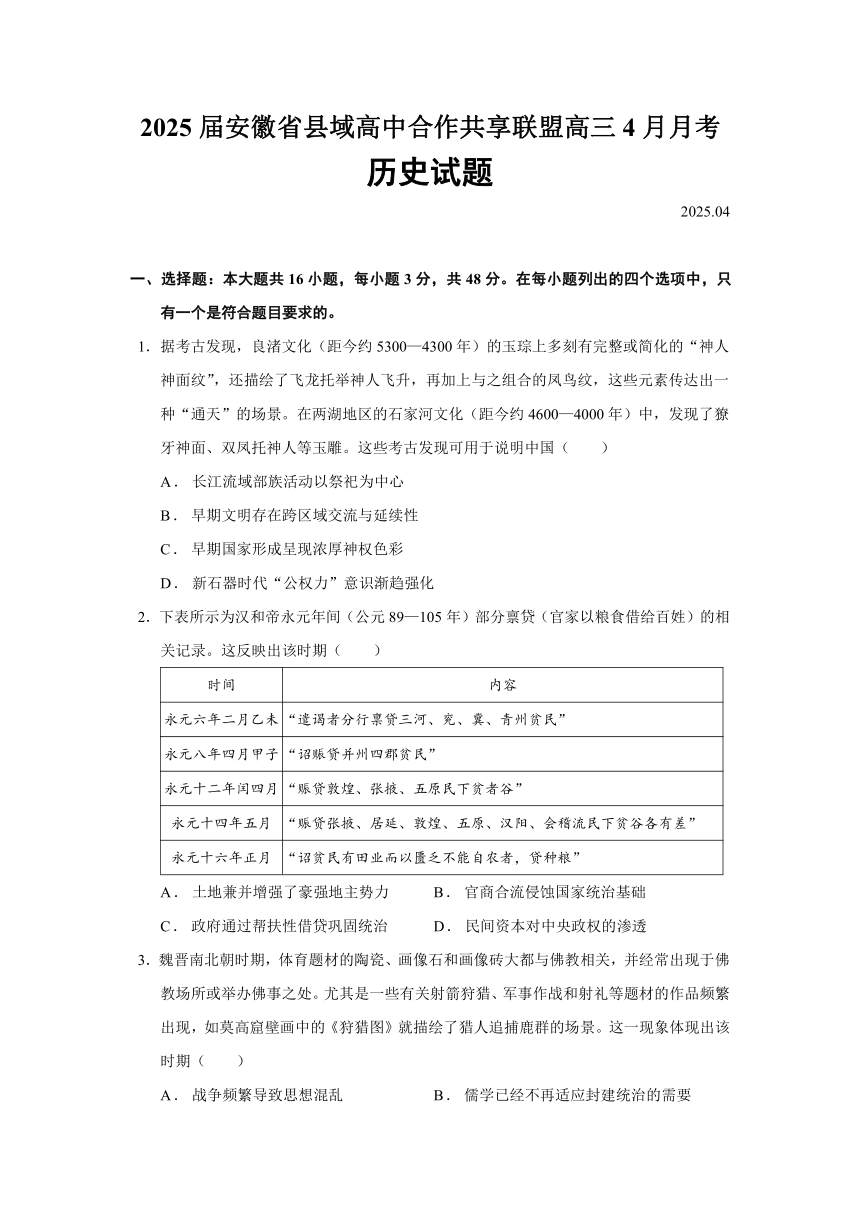

5.清顺治十三年(1656年),国家对边俸(边地官员的俸禄)制度计俸年限进行了调整(如下表)顺治十五年(1658年)规定:“州县佐贰等官,照正印官边俸例升迁,以示鼓励。”康熙二年(1663年)规定:“边远地方,三司府首领、教职、杂职等官,亦作边俸。”清朝的这些举措( )

时期 理论考满期 边俸年限换算 边俸考满期 三年缩减年限

明朝 3年(36个月) 10月算1年 两年半(30个月) 半年(6个月)

清顺治十三年 (1656年) 3年(36个月) 8月算1年 2年(24个月) 1年(12个月)

A.保障了边疆与内地管理的一体化 B.体现出政府对边疆治理的深化

C.说明民族政策促进了民族间交融 D.开创了边疆地区行政的新模式

6.19世纪九十年代中期至20世纪初,黄遵宪认为当今世界已然演变成群雄角逐的战场,“自物竞天择,优胜劣败之说行,种族之存亡,关系重大。”并明确指出,“检昨日之历以用之今日则妄,执古方以药今则病、则谬……今所撰录皆详今略古,详近略远。凡牵涉西法,尤加详用,期适用也”。黄遵宪的这些观点主要体现出( )

A.维新变法运动托古改制契合现实 B.民主观念得到知识分子普遍认同

C.民族危机加深后革新思想的加强 D.洋务运动“中体西用”思想的局限

7.李大钊认为,“在妇女没有解放的国家,绝没有真正的‘平民主义’”。妇女应克服狭隘的“女权”意识,“劳工妇女的运动亦不该与劳工男子的运动互相敌对,应该有一种阶级的自觉,与男子劳工团体打成一气,取一致的行动。”这些论述反映出李大钊( )

A.强调阶级联合与国民革命相辅相成

B.意识到工业经济发展提升了女性地位

C.重视无产阶级在政治舞台发挥作用

D.将马克思主义与中国革命实践相结合

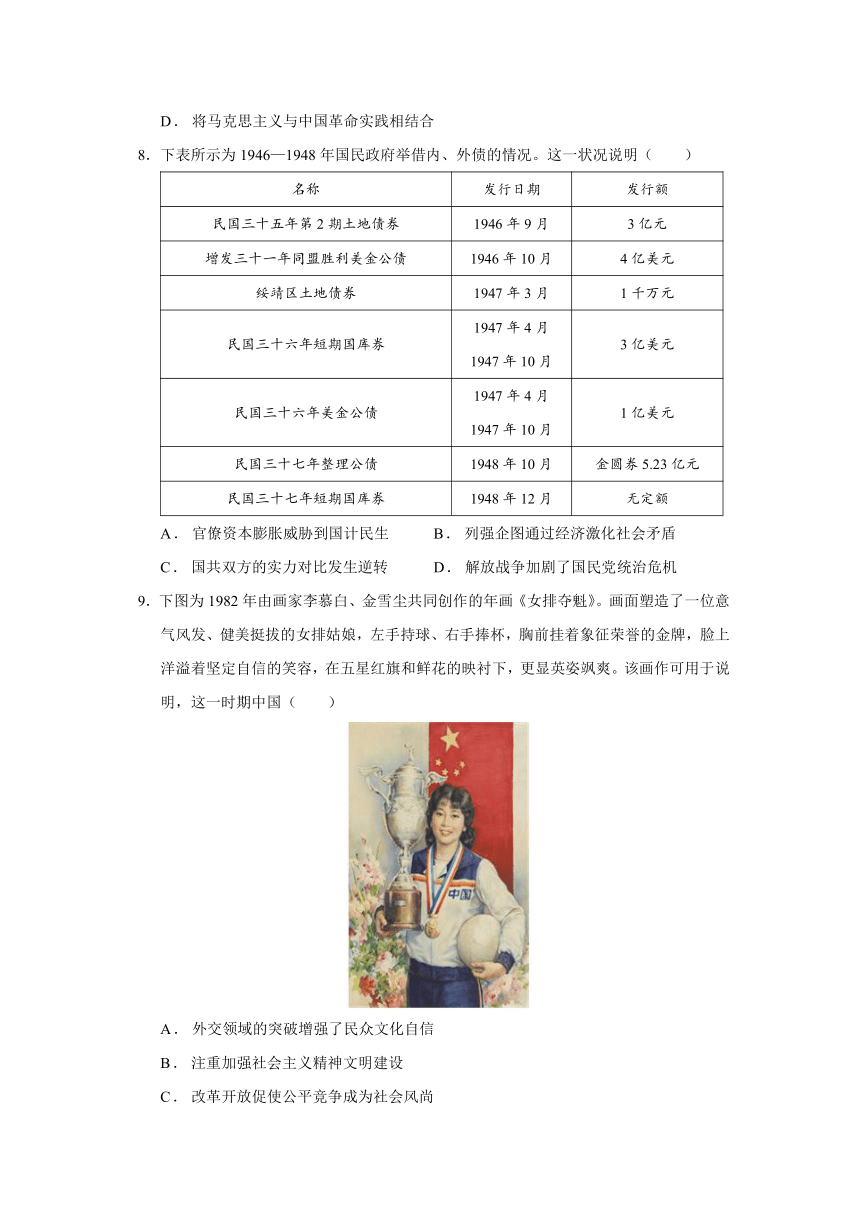

8.下表所示为1946—1948年国民政府举借内、外债的情况。这一状况说明( )

名称 发行日期 发行额

民国三十五年第2期土地债券 1946年9月 3亿元

增发三十一年同盟胜利美金公债 1946年10月 4亿美元

绥靖区土地债券 1947年3月 1千万元

民国三十六年短期国库券 1947年4月 1947年10月 3亿美元

民国三十六年美金公债 1947年4月 1947年10月 1亿美元

民国三十七年整理公债 1948年10月 金圆券5.23亿元

民国三十七年短期国库券 1948年12月 无定额

A.官僚资本膨胀威胁到国计民生 B.列强企图通过经济激化社会矛盾

C.国共双方的实力对比发生逆转 D.解放战争加剧了国民党统治危机

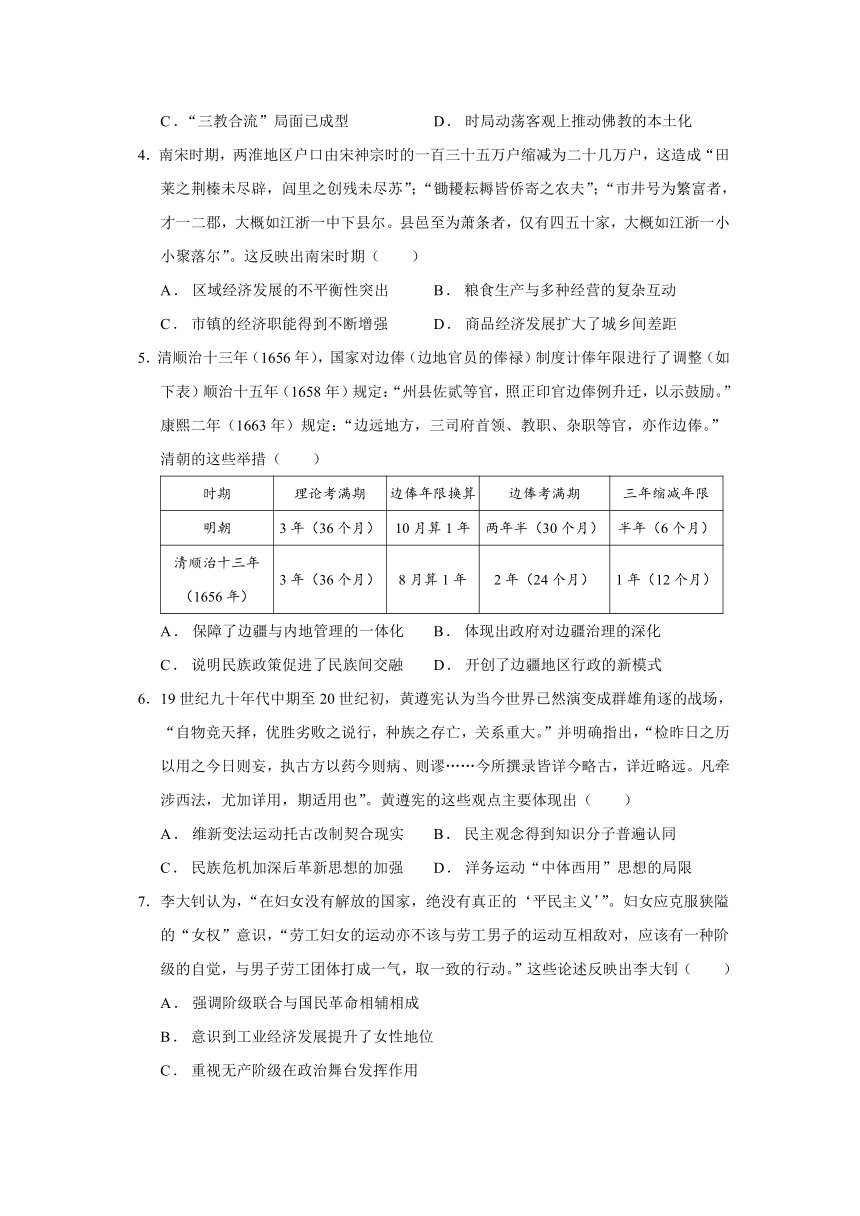

9.下图为1982年由画家李慕白、金雪尘共同创作的年画《女排夺魁》。画面塑造了一位意气风发、健美挺拔的女排姑娘,左手持球、右手捧杯,胸前挂着象征荣誉的金牌,脸上洋溢着坚定自信的笑容,在五星红旗和鲜花的映衬下,更显英姿飒爽。该画作可用于说明,这一时期中国( )

A.外交领域的突破增强了民众文化自信

B.注重加强社会主义精神文明建设

C.改革开放促使公平竞争成为社会风尚

D.体育事业是经济建设的重要动力

10.2003年、中国放宽了民营企业介入出版物批发、总发行的限制,并且鼓励非公资本进入出版发行领域。2004年初,中央决定除人民出版社外的其余出版社全部转为经营性企业单位。2009年,确立了到2010年年底我国要全面完成经营性新闻出版单位转型的目标。新时期中国出版业的发展( )

A.得益于社会主义市场经济体制不断深化

B.体现出国家以经济效益为先的文化策略

C.表明文化行业积极适应教育事业的发展

D.反映出国家深度融入国际市场规则体系

11.阿卡德国王萨尔贡征服两河流域后,建立了从中央派遣官员到各地的官僚体系,构建了边境防御体系,还统一了文字、度量衡以及文书公文管理系统,并且通过任命主要神庙的祭司等限制神庙权力。阿卡德第四任统治者纳拉姆辛自称“天下四方之王”,其名字前面出现代表神的符号。这反映出阿卡德王国时期( )

A.王权和神权矛盾消弭 B.军事扩张加速了文化交流

C.国家治理能力的增强 D.封建专制统治已面临危机

12.在佛罗伦萨,1266年由一百名新兴工商业市民组成的“市民会议”被赋予立法和监督行政的大权。1293年,由市民上层制订的《正义法规》颁布,确立了大工商业者对城市共和国的统治。13世纪末,城市共和国以法律形式将贵族排斥出市议会。这体现出中世纪( )

A.城市自治契合了资产阶级政治诉求 B.西欧多元政治力量提高了行政效率

C.议会是王权和教权相互妥协的产物 D.城市经济发展孕育着社会变革因素

13.16世纪,荷兰学者伊拉斯谟将古典文化与基督教精神相融合。一方面激烈地抨击罗马教会的堕落,另一方面又试图通过“回到本源”的古典学术活动而使基督教信仰重归纯洁,并且强调回归《圣经》以及正确理解经文是提升基督徒虔诚的关键。这些思想( )

A.蕴含着人文主义色彩 B.推动了世俗王权地位的提升

C.掀起宗教改革的浪潮 D.开启了古典学术的深入研究

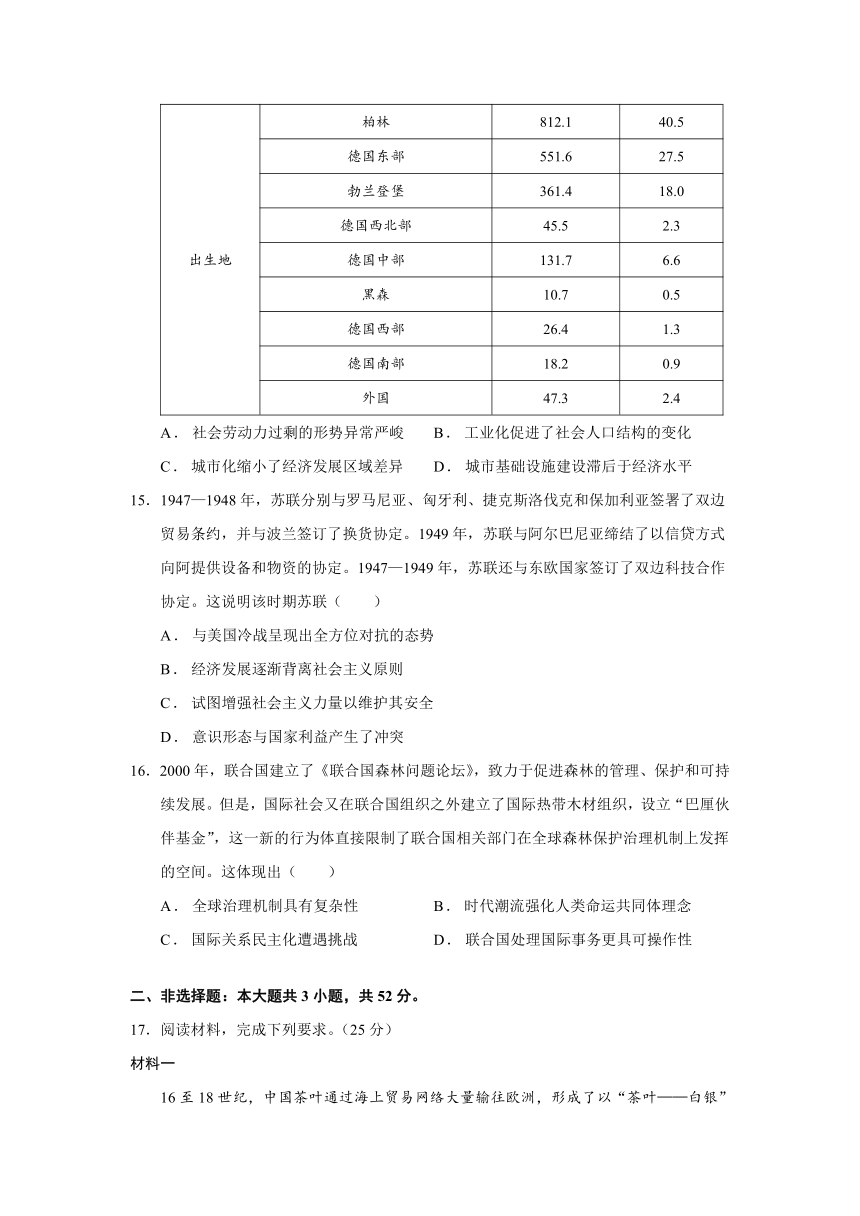

14.下表所示为1907年德国柏林居民出生地的分布和占比情况。这表明德国( )

人数(千人) 占比(%)

居民总数 2004.9 100

出生地 柏林 812.1 40.5

德国东部 551.6 27.5

勃兰登堡 361.4 18.0

德国西北部 45.5 2.3

德国中部 131.7 6.6

黑森 10.7 0.5

德国西部 26.4 1.3

德国南部 18.2 0.9

外国 47.3 2.4

A.社会劳动力过剩的形势异常严峻 B.工业化促进了社会人口结构的变化

C.城市化缩小了经济发展区域差异 D.城市基础设施建设滞后于经济水平

15.1947—1948年,苏联分别与罗马尼亚、匈牙利、捷克斯洛伐克和保加利亚签署了双边贸易条约,并与波兰签订了换货协定。1949年,苏联与阿尔巴尼亚缔结了以信贷方式向阿提供设备和物资的协定。1947—1949年,苏联还与东欧国家签订了双边科技合作协定。这说明该时期苏联( )

A.与美国冷战呈现出全方位对抗的态势

B.经济发展逐渐背离社会主义原则

C.试图增强社会主义力量以维护其安全

D.意识形态与国家利益产生了冲突

16.2000年,联合国建立了《联合国森林问题论坛》,致力于促进森林的管理、保护和可持续发展。但是,国际社会又在联合国组织之外建立了国际热带木材组织,设立“巴厘伙伴基金”,这一新的行为体直接限制了联合国相关部门在全球森林保护治理机制上发挥的空间。这体现出( )

A.全球治理机制具有复杂性 B.时代潮流强化人类命运共同体理念

C.国际关系民主化遭遇挑战 D.联合国处理国际事务更具可操作性

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

16至18世纪,中国茶叶通过海上贸易网络大量输往欧洲,形成了以“茶叶——白银”为核心的全球贸易链条。欧洲商船以美洲白银支付茶款,仅18世纪流入中国的白银总量便超过了4亿两,占同期全球白银产量的三分之一。福建武夷山、安徽徽州等地因茶叶种植与加工兴盛,出现“民仰茶为生,商贾辐辏”的产业聚集现象。清政府为控制贸易,长期限制茶叶技术外传,并在1759年颁布《防范外夷规条》,规定“茶叶出口仅限广州十三行代理”。英国东印度公司为平衡贸易逆差,逐渐转向鸦片走私,最终引发19世纪中期中西方的冲突。

——摘编自李伯重《茶叶与白银:明清中国经济的全球联结》

材料二

自五口通商以后,中国茶叶尤其是红茶外销价格,更多地受到伦敦市场存货量、英国和欧洲大陆的需求量等情况支配。由于美国抽收茶税,1910年对美外销茶叶数量急剧减少。1929—1933年,“以茶为生之农民,尤其关系最切之皖南、浙西一带茶农之经济遂亦日趋困穷,濒于破产。”与此同时,东北各关茶叶外销也受到重大影响,各种茶叶外销数量均出现了一定下降。“办出口商家此届大半喜形于色,统盘筹算获利之丰自百分中五至二十分,其故因金贵银贱,外洋易于脱手。”尽管如此,大部分中国茶农、茶商仍坚持传统的茶叶种植经营模式。而印度、日本、锡兰等国改进种植和加工方法,采用机器焙制茶叶,加之政府在税收等方面的扶持,印度红茶慢慢占据了英国市场,日本绿茶、印度和锡兰茶叶也逐渐控制了美国市场。

——摘编自王灿《全球史视域下近代中国茶叶贸易探析——以徽州茶叶外销为中心》

材料三

中国新时期提出的“一带一路”国家发展战略,旨在构建一个基于中国国家战略和全球经济一体化为目标的经济共同体大市场。该战略是建立在政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通的基础之上,尤其重视其互联互通建设,包括公路、铁路、航空和港口等交通基础设施建设,这无疑为中国茶叶对外贸易提供了新机遇。

——摘编自刘秋菊、杨载田等《试论“一带一路”视域下中国茶叶对外贸易出口新机遇》

(1)根据材料一,概括明清时期中国茶叶贸易发展的表现,并简析“茶叶—白银”贸易对明清社会经济的影响。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳影响近代中国茶叶贸易的主要国际因素。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析“一带一路”视域下中国茶叶对外贸易的新机遇。根据材料一、二、三,谈谈中国茶叶贸易给你带来的启示。(7分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料

19世纪末至20世纪初,资本主义世界殖民体系形成。19世纪后期,欧洲列强通过一系列国际会议(如1884年的柏林会议,确立了“有效占领”原则)以及军事行动,完成了对非洲的殖民分割。至20世纪初,非洲大陆仅剩埃塞俄比亚与利比里亚保持形式独立,其余地区被划分为几何边界分明的殖民地。殖民政权通过引入货币经济、强制劳动制度(如比利时在刚果推行橡胶采集配额制)、推行单一作物种植(西非棕榈油、南非金矿开采)和基督教传教活动,逐步瓦解非洲传统社会结构。英国在尼日利亚推行“间接统治”,利用传统酋长作为殖民代理人。实则架空本土权力网络。殖民统治通过引入统一的行政语言和官僚体系,为非洲社会构建了超越部落与地方主义的沟通网络。殖民学校培养的非洲精英接触到启蒙思想与民族自决理论,成为后来反殖民运动的领导者。

——摘编自【美】本尼迪克特·安德森《想象的共同体:民族主义的起源与散布》

(1)根据材料并结合所学知识,概括19世纪末至20世纪初世界殖民体系形成的特征。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述19世纪末至20世纪初世界殖民体系形成对非洲的影响。(7分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

万余年生生不息的农业发展,为中华文明突出的连续性提供了根本保障。北方牧业、中原旱作与南方稻作三种农业类型优势互补、彼此互济,促进了中华文明突出的统一性特征的形成。中华文明在其自身演进中善于同世界其他文明沟通交流,以开放包容的姿态接受来自域外的动植物资源,并创造性地纳入自身的农业系统中。海上丝绸之路以引入为主,多数美洲作物传入中国。陆上丝绸之路兼具输出与引入,经由丝绸之路,中国先民不仅引入大量动植物资源,也将粟、黍等旱地作物远播欧洲。农业生产通过技术、制度、文化三重路径,塑造了中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性与和平性。

——摘编自赵越云、樊志民《农业生产塑造中华文明五个突出特性》

根据材料并结合所学知识,围绕“农业生产与中华文明特性”自拟一个论题,并加以阐释。(要求:论题明确,观点正确,史论结合,表述清晰。)

2025届安徽省县域高中合作共享联盟高三4月月考

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C D A B C D D B A

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C D A B C A

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.【答案】

(1)表现:贸易规模庞大;区域经济专业化;政府垄断控制;融入全球市场。(4分,任答两点即可)

影响:积极影响:促进白银货币化,刺激了国内商品经济发展;推动了东南沿海城镇化与手工业分工细化;增强了中国在全球贸易中的地位。(4分,任答两点即可)消极影响:造成经济结构单一化,过度依赖茶叶出口与白银输入;闭关自守政策抑制技术创新,导致产业停滞;白银过度集中加剧社会贫富分化,激化了社会矛盾;加深了中西方经济矛盾,间接诱发了鸦片战争。(4分,任答两点即可)

(2)国际因素:国际市场茶叶的需求量;外销国经济政策调整;国际金融与货币体系的冲击;日本的侵略扩张;殖民地生产体系加强;工业化下海外制茶技术提升。(6分,任答三点即可)

(3)新机遇:推动中国茶叶对外贸易市场的转型;拓宽中国茶叶对外贸易的运输通道;传播中国茶文化进而促进茶叶对外贸易发展。(4分,任答两点即可)

启示:民族独立是产业良好发展的前提;应积极融入经济全球化浪潮;善于利用先进技术促进产业升级;国家政策的支持具有重要作用;坚持构建新的国际贸易秩序;加强经济合作,实现互利共赢。(3分,任答一点得2分,两点得3分,其他答案言之有理亦可)

18.【答案】

(1)特征:势力范围划分制度化;地理覆盖范围广;经济掠夺具有系统性;经济剥削呈现极端化;殖民手段多样化;注重文化殖民和身份重构;殖民统治方式“现代化”;帝国主义国家间的斗争与妥协并存。(8分,任答四点即可)

(2)影响:积极影响:一定程度上打破了地方的封闭性,加强了非洲与世界的联系和交流;有利于促进非洲行政和教育体系的现代化;客观上推动了非洲民族独立进程。(3分,任答一点得2分,两点得3分)

消极影响:破坏了非洲传统社会结构及国家主权;导致非洲经济高度依赖国际市场,抗风险能力脆弱;激化了非洲民族矛盾和边界问题,埋下了独立后的冲突隐患;造成了本土文化的衰落和身份认同危机。(4分,任答两点即可)

19.【答案】

示例:

论题:中国古代农业生产通过多种方式铸就了中华文明的特性。(2分)

阐释:中华农耕文明以“农本”为根基,在技术革新中延续文明命脉,在制度调适中凝聚多元族群,在开放交流中涵养包容气度,最终形成“五性兼备”的文明品格。古代农业生产不仅是经济行为,更是文明特性的塑造者。第一,农业技术创新是中华文明连续性的物质根基。春秋战国铁犁牛耕取代木石农具,提高了黄河流域的由产,也支撑着秦汉的大一统;唐朝曲辕犁适配江南水田,推动经济重心南移,文明得以在技术迭代中规避断层风险。第二,制度调适是中华文明统一性与创新性的政治表达。北魏均田制将游牧“计口授田”与汉族农耕结合,促成鲜卑汉化;明清“一条鞭法”和“摊丁人亩”折银纳税,适应商品经济冲击,体现了制度弹性。第三,开放交流是中华文明包容性与和平性的实践路径。汉朝“代田法”吸收匈奴休耕技术;唐朝“茶马互市”推动吐蕃融人农耕体系,诠释“胡汉兼利”的包容智慧。(8分)

结论:总之,中华文明如一棵参天古木,农业是深扎大地的根系。技术革新赋予其抵御风霜的韧性,制度调适维持其枝干挺立,开放交流使其枝叶延展。五千年的农耕实践,不仅塑造了“五性”兼备的文明特质,更为全球化时代的文明对话提供了“和合共生”的中国方案。(2分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可酌情给分)

历史试题

2025.04

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.据考古发现,良渚文化(距今约5300—4300年)的玉琮上多刻有完整或简化的“神人神面纹”,还描绘了飞龙托举神人飞升,再加上与之组合的凤鸟纹,这些元素传达出一种“通天”的场景。在两湖地区的石家河文化(距今约4600—4000年)中,发现了獠牙神面、双凤托神人等玉雕。这些考古发现可用于说明中国( )

A.长江流域部族活动以祭祀为中心

B.早期文明存在跨区域交流与延续性

C.早期国家形成呈现浓厚神权色彩

D.新石器时代“公权力”意识渐趋强化

2.下表所示为汉和帝永元年间(公元89—105年)部分禀贷(官家以粮食借给百姓)的相关记录。这反映出该时期( )

时间 内容

永元六年二月乙未 “遣谒者分行禀贷三河、兖、冀、青州贫民”

永元八年四月甲子 “诏赈贷并州四郡贫民”

永元十二年闰四月 “赈贷敦煌、张掖、五原民下贫者谷”

永元十四年五月 “赈贷张掖、居延、敦煌、五原、汉阳、会稽流民下贫谷各有差”

永元十六年正月 “诏贫民有田业而以匮乏不能自农者,贷种粮”

A.土地兼并增强了豪强地主势力 B.官商合流侵蚀国家统治基础

C.政府通过帮扶性借贷巩固统治 D.民间资本对中央政权的渗透

3.魏晋南北朝时期,体育题材的陶瓷、画像石和画像砖大都与佛教相关,并经常出现于佛教场所或举办佛事之处。尤其是一些有关射箭狩猎、军事作战和射礼等题材的作品频繁出现,如莫高窟壁画中的《狩猎图》就描绘了猎人追捕鹿群的场景。这一现象体现出该时期( )

A.战争频繁导致思想混乱 B.儒学已经不再适应封建统治的需要

C.“三教合流”局面已成型 D.时局动荡客观上推动佛教的本土化

4.南宋时期,两淮地区户口由宋神宗时的一百三十五万户缩减为二十几万户,这造成“田莱之荆榛未尽辟,闾里之创残未尽苏”;“锄耰耘耨皆侨寄之农夫”;“市井号为繁富者,才一二郡,大概如江浙一中下县尔。县邑至为萧条者,仅有四五十家,大概如江浙一小小聚落尔”。这反映出南宋时期( )

A.区域经济发展的不平衡性突出 B.粮食生产与多种经营的复杂互动

C.市镇的经济职能得到不断增强 D.商品经济发展扩大了城乡间差距

5.清顺治十三年(1656年),国家对边俸(边地官员的俸禄)制度计俸年限进行了调整(如下表)顺治十五年(1658年)规定:“州县佐贰等官,照正印官边俸例升迁,以示鼓励。”康熙二年(1663年)规定:“边远地方,三司府首领、教职、杂职等官,亦作边俸。”清朝的这些举措( )

时期 理论考满期 边俸年限换算 边俸考满期 三年缩减年限

明朝 3年(36个月) 10月算1年 两年半(30个月) 半年(6个月)

清顺治十三年 (1656年) 3年(36个月) 8月算1年 2年(24个月) 1年(12个月)

A.保障了边疆与内地管理的一体化 B.体现出政府对边疆治理的深化

C.说明民族政策促进了民族间交融 D.开创了边疆地区行政的新模式

6.19世纪九十年代中期至20世纪初,黄遵宪认为当今世界已然演变成群雄角逐的战场,“自物竞天择,优胜劣败之说行,种族之存亡,关系重大。”并明确指出,“检昨日之历以用之今日则妄,执古方以药今则病、则谬……今所撰录皆详今略古,详近略远。凡牵涉西法,尤加详用,期适用也”。黄遵宪的这些观点主要体现出( )

A.维新变法运动托古改制契合现实 B.民主观念得到知识分子普遍认同

C.民族危机加深后革新思想的加强 D.洋务运动“中体西用”思想的局限

7.李大钊认为,“在妇女没有解放的国家,绝没有真正的‘平民主义’”。妇女应克服狭隘的“女权”意识,“劳工妇女的运动亦不该与劳工男子的运动互相敌对,应该有一种阶级的自觉,与男子劳工团体打成一气,取一致的行动。”这些论述反映出李大钊( )

A.强调阶级联合与国民革命相辅相成

B.意识到工业经济发展提升了女性地位

C.重视无产阶级在政治舞台发挥作用

D.将马克思主义与中国革命实践相结合

8.下表所示为1946—1948年国民政府举借内、外债的情况。这一状况说明( )

名称 发行日期 发行额

民国三十五年第2期土地债券 1946年9月 3亿元

增发三十一年同盟胜利美金公债 1946年10月 4亿美元

绥靖区土地债券 1947年3月 1千万元

民国三十六年短期国库券 1947年4月 1947年10月 3亿美元

民国三十六年美金公债 1947年4月 1947年10月 1亿美元

民国三十七年整理公债 1948年10月 金圆券5.23亿元

民国三十七年短期国库券 1948年12月 无定额

A.官僚资本膨胀威胁到国计民生 B.列强企图通过经济激化社会矛盾

C.国共双方的实力对比发生逆转 D.解放战争加剧了国民党统治危机

9.下图为1982年由画家李慕白、金雪尘共同创作的年画《女排夺魁》。画面塑造了一位意气风发、健美挺拔的女排姑娘,左手持球、右手捧杯,胸前挂着象征荣誉的金牌,脸上洋溢着坚定自信的笑容,在五星红旗和鲜花的映衬下,更显英姿飒爽。该画作可用于说明,这一时期中国( )

A.外交领域的突破增强了民众文化自信

B.注重加强社会主义精神文明建设

C.改革开放促使公平竞争成为社会风尚

D.体育事业是经济建设的重要动力

10.2003年、中国放宽了民营企业介入出版物批发、总发行的限制,并且鼓励非公资本进入出版发行领域。2004年初,中央决定除人民出版社外的其余出版社全部转为经营性企业单位。2009年,确立了到2010年年底我国要全面完成经营性新闻出版单位转型的目标。新时期中国出版业的发展( )

A.得益于社会主义市场经济体制不断深化

B.体现出国家以经济效益为先的文化策略

C.表明文化行业积极适应教育事业的发展

D.反映出国家深度融入国际市场规则体系

11.阿卡德国王萨尔贡征服两河流域后,建立了从中央派遣官员到各地的官僚体系,构建了边境防御体系,还统一了文字、度量衡以及文书公文管理系统,并且通过任命主要神庙的祭司等限制神庙权力。阿卡德第四任统治者纳拉姆辛自称“天下四方之王”,其名字前面出现代表神的符号。这反映出阿卡德王国时期( )

A.王权和神权矛盾消弭 B.军事扩张加速了文化交流

C.国家治理能力的增强 D.封建专制统治已面临危机

12.在佛罗伦萨,1266年由一百名新兴工商业市民组成的“市民会议”被赋予立法和监督行政的大权。1293年,由市民上层制订的《正义法规》颁布,确立了大工商业者对城市共和国的统治。13世纪末,城市共和国以法律形式将贵族排斥出市议会。这体现出中世纪( )

A.城市自治契合了资产阶级政治诉求 B.西欧多元政治力量提高了行政效率

C.议会是王权和教权相互妥协的产物 D.城市经济发展孕育着社会变革因素

13.16世纪,荷兰学者伊拉斯谟将古典文化与基督教精神相融合。一方面激烈地抨击罗马教会的堕落,另一方面又试图通过“回到本源”的古典学术活动而使基督教信仰重归纯洁,并且强调回归《圣经》以及正确理解经文是提升基督徒虔诚的关键。这些思想( )

A.蕴含着人文主义色彩 B.推动了世俗王权地位的提升

C.掀起宗教改革的浪潮 D.开启了古典学术的深入研究

14.下表所示为1907年德国柏林居民出生地的分布和占比情况。这表明德国( )

人数(千人) 占比(%)

居民总数 2004.9 100

出生地 柏林 812.1 40.5

德国东部 551.6 27.5

勃兰登堡 361.4 18.0

德国西北部 45.5 2.3

德国中部 131.7 6.6

黑森 10.7 0.5

德国西部 26.4 1.3

德国南部 18.2 0.9

外国 47.3 2.4

A.社会劳动力过剩的形势异常严峻 B.工业化促进了社会人口结构的变化

C.城市化缩小了经济发展区域差异 D.城市基础设施建设滞后于经济水平

15.1947—1948年,苏联分别与罗马尼亚、匈牙利、捷克斯洛伐克和保加利亚签署了双边贸易条约,并与波兰签订了换货协定。1949年,苏联与阿尔巴尼亚缔结了以信贷方式向阿提供设备和物资的协定。1947—1949年,苏联还与东欧国家签订了双边科技合作协定。这说明该时期苏联( )

A.与美国冷战呈现出全方位对抗的态势

B.经济发展逐渐背离社会主义原则

C.试图增强社会主义力量以维护其安全

D.意识形态与国家利益产生了冲突

16.2000年,联合国建立了《联合国森林问题论坛》,致力于促进森林的管理、保护和可持续发展。但是,国际社会又在联合国组织之外建立了国际热带木材组织,设立“巴厘伙伴基金”,这一新的行为体直接限制了联合国相关部门在全球森林保护治理机制上发挥的空间。这体现出( )

A.全球治理机制具有复杂性 B.时代潮流强化人类命运共同体理念

C.国际关系民主化遭遇挑战 D.联合国处理国际事务更具可操作性

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

16至18世纪,中国茶叶通过海上贸易网络大量输往欧洲,形成了以“茶叶——白银”为核心的全球贸易链条。欧洲商船以美洲白银支付茶款,仅18世纪流入中国的白银总量便超过了4亿两,占同期全球白银产量的三分之一。福建武夷山、安徽徽州等地因茶叶种植与加工兴盛,出现“民仰茶为生,商贾辐辏”的产业聚集现象。清政府为控制贸易,长期限制茶叶技术外传,并在1759年颁布《防范外夷规条》,规定“茶叶出口仅限广州十三行代理”。英国东印度公司为平衡贸易逆差,逐渐转向鸦片走私,最终引发19世纪中期中西方的冲突。

——摘编自李伯重《茶叶与白银:明清中国经济的全球联结》

材料二

自五口通商以后,中国茶叶尤其是红茶外销价格,更多地受到伦敦市场存货量、英国和欧洲大陆的需求量等情况支配。由于美国抽收茶税,1910年对美外销茶叶数量急剧减少。1929—1933年,“以茶为生之农民,尤其关系最切之皖南、浙西一带茶农之经济遂亦日趋困穷,濒于破产。”与此同时,东北各关茶叶外销也受到重大影响,各种茶叶外销数量均出现了一定下降。“办出口商家此届大半喜形于色,统盘筹算获利之丰自百分中五至二十分,其故因金贵银贱,外洋易于脱手。”尽管如此,大部分中国茶农、茶商仍坚持传统的茶叶种植经营模式。而印度、日本、锡兰等国改进种植和加工方法,采用机器焙制茶叶,加之政府在税收等方面的扶持,印度红茶慢慢占据了英国市场,日本绿茶、印度和锡兰茶叶也逐渐控制了美国市场。

——摘编自王灿《全球史视域下近代中国茶叶贸易探析——以徽州茶叶外销为中心》

材料三

中国新时期提出的“一带一路”国家发展战略,旨在构建一个基于中国国家战略和全球经济一体化为目标的经济共同体大市场。该战略是建立在政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通的基础之上,尤其重视其互联互通建设,包括公路、铁路、航空和港口等交通基础设施建设,这无疑为中国茶叶对外贸易提供了新机遇。

——摘编自刘秋菊、杨载田等《试论“一带一路”视域下中国茶叶对外贸易出口新机遇》

(1)根据材料一,概括明清时期中国茶叶贸易发展的表现,并简析“茶叶—白银”贸易对明清社会经济的影响。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳影响近代中国茶叶贸易的主要国际因素。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析“一带一路”视域下中国茶叶对外贸易的新机遇。根据材料一、二、三,谈谈中国茶叶贸易给你带来的启示。(7分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料

19世纪末至20世纪初,资本主义世界殖民体系形成。19世纪后期,欧洲列强通过一系列国际会议(如1884年的柏林会议,确立了“有效占领”原则)以及军事行动,完成了对非洲的殖民分割。至20世纪初,非洲大陆仅剩埃塞俄比亚与利比里亚保持形式独立,其余地区被划分为几何边界分明的殖民地。殖民政权通过引入货币经济、强制劳动制度(如比利时在刚果推行橡胶采集配额制)、推行单一作物种植(西非棕榈油、南非金矿开采)和基督教传教活动,逐步瓦解非洲传统社会结构。英国在尼日利亚推行“间接统治”,利用传统酋长作为殖民代理人。实则架空本土权力网络。殖民统治通过引入统一的行政语言和官僚体系,为非洲社会构建了超越部落与地方主义的沟通网络。殖民学校培养的非洲精英接触到启蒙思想与民族自决理论,成为后来反殖民运动的领导者。

——摘编自【美】本尼迪克特·安德森《想象的共同体:民族主义的起源与散布》

(1)根据材料并结合所学知识,概括19世纪末至20世纪初世界殖民体系形成的特征。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述19世纪末至20世纪初世界殖民体系形成对非洲的影响。(7分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

万余年生生不息的农业发展,为中华文明突出的连续性提供了根本保障。北方牧业、中原旱作与南方稻作三种农业类型优势互补、彼此互济,促进了中华文明突出的统一性特征的形成。中华文明在其自身演进中善于同世界其他文明沟通交流,以开放包容的姿态接受来自域外的动植物资源,并创造性地纳入自身的农业系统中。海上丝绸之路以引入为主,多数美洲作物传入中国。陆上丝绸之路兼具输出与引入,经由丝绸之路,中国先民不仅引入大量动植物资源,也将粟、黍等旱地作物远播欧洲。农业生产通过技术、制度、文化三重路径,塑造了中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性与和平性。

——摘编自赵越云、樊志民《农业生产塑造中华文明五个突出特性》

根据材料并结合所学知识,围绕“农业生产与中华文明特性”自拟一个论题,并加以阐释。(要求:论题明确,观点正确,史论结合,表述清晰。)

2025届安徽省县域高中合作共享联盟高三4月月考

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C D A B C D D B A

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C D A B C A

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.【答案】

(1)表现:贸易规模庞大;区域经济专业化;政府垄断控制;融入全球市场。(4分,任答两点即可)

影响:积极影响:促进白银货币化,刺激了国内商品经济发展;推动了东南沿海城镇化与手工业分工细化;增强了中国在全球贸易中的地位。(4分,任答两点即可)消极影响:造成经济结构单一化,过度依赖茶叶出口与白银输入;闭关自守政策抑制技术创新,导致产业停滞;白银过度集中加剧社会贫富分化,激化了社会矛盾;加深了中西方经济矛盾,间接诱发了鸦片战争。(4分,任答两点即可)

(2)国际因素:国际市场茶叶的需求量;外销国经济政策调整;国际金融与货币体系的冲击;日本的侵略扩张;殖民地生产体系加强;工业化下海外制茶技术提升。(6分,任答三点即可)

(3)新机遇:推动中国茶叶对外贸易市场的转型;拓宽中国茶叶对外贸易的运输通道;传播中国茶文化进而促进茶叶对外贸易发展。(4分,任答两点即可)

启示:民族独立是产业良好发展的前提;应积极融入经济全球化浪潮;善于利用先进技术促进产业升级;国家政策的支持具有重要作用;坚持构建新的国际贸易秩序;加强经济合作,实现互利共赢。(3分,任答一点得2分,两点得3分,其他答案言之有理亦可)

18.【答案】

(1)特征:势力范围划分制度化;地理覆盖范围广;经济掠夺具有系统性;经济剥削呈现极端化;殖民手段多样化;注重文化殖民和身份重构;殖民统治方式“现代化”;帝国主义国家间的斗争与妥协并存。(8分,任答四点即可)

(2)影响:积极影响:一定程度上打破了地方的封闭性,加强了非洲与世界的联系和交流;有利于促进非洲行政和教育体系的现代化;客观上推动了非洲民族独立进程。(3分,任答一点得2分,两点得3分)

消极影响:破坏了非洲传统社会结构及国家主权;导致非洲经济高度依赖国际市场,抗风险能力脆弱;激化了非洲民族矛盾和边界问题,埋下了独立后的冲突隐患;造成了本土文化的衰落和身份认同危机。(4分,任答两点即可)

19.【答案】

示例:

论题:中国古代农业生产通过多种方式铸就了中华文明的特性。(2分)

阐释:中华农耕文明以“农本”为根基,在技术革新中延续文明命脉,在制度调适中凝聚多元族群,在开放交流中涵养包容气度,最终形成“五性兼备”的文明品格。古代农业生产不仅是经济行为,更是文明特性的塑造者。第一,农业技术创新是中华文明连续性的物质根基。春秋战国铁犁牛耕取代木石农具,提高了黄河流域的由产,也支撑着秦汉的大一统;唐朝曲辕犁适配江南水田,推动经济重心南移,文明得以在技术迭代中规避断层风险。第二,制度调适是中华文明统一性与创新性的政治表达。北魏均田制将游牧“计口授田”与汉族农耕结合,促成鲜卑汉化;明清“一条鞭法”和“摊丁人亩”折银纳税,适应商品经济冲击,体现了制度弹性。第三,开放交流是中华文明包容性与和平性的实践路径。汉朝“代田法”吸收匈奴休耕技术;唐朝“茶马互市”推动吐蕃融人农耕体系,诠释“胡汉兼利”的包容智慧。(8分)

结论:总之,中华文明如一棵参天古木,农业是深扎大地的根系。技术革新赋予其抵御风霜的韧性,制度调适维持其枝干挺立,开放交流使其枝叶延展。五千年的农耕实践,不仅塑造了“五性”兼备的文明特质,更为全球化时代的文明对话提供了“和合共生”的中国方案。(2分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可酌情给分)

同课章节目录