2025届广西壮族自治区柳州市高三下学期4月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届广西壮族自治区柳州市高三下学期4月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-02 15:54:17 | ||

图片预览

文档简介

2025届广西壮族自治区柳州市高三下学期4月月考

历史试题

2025.04

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

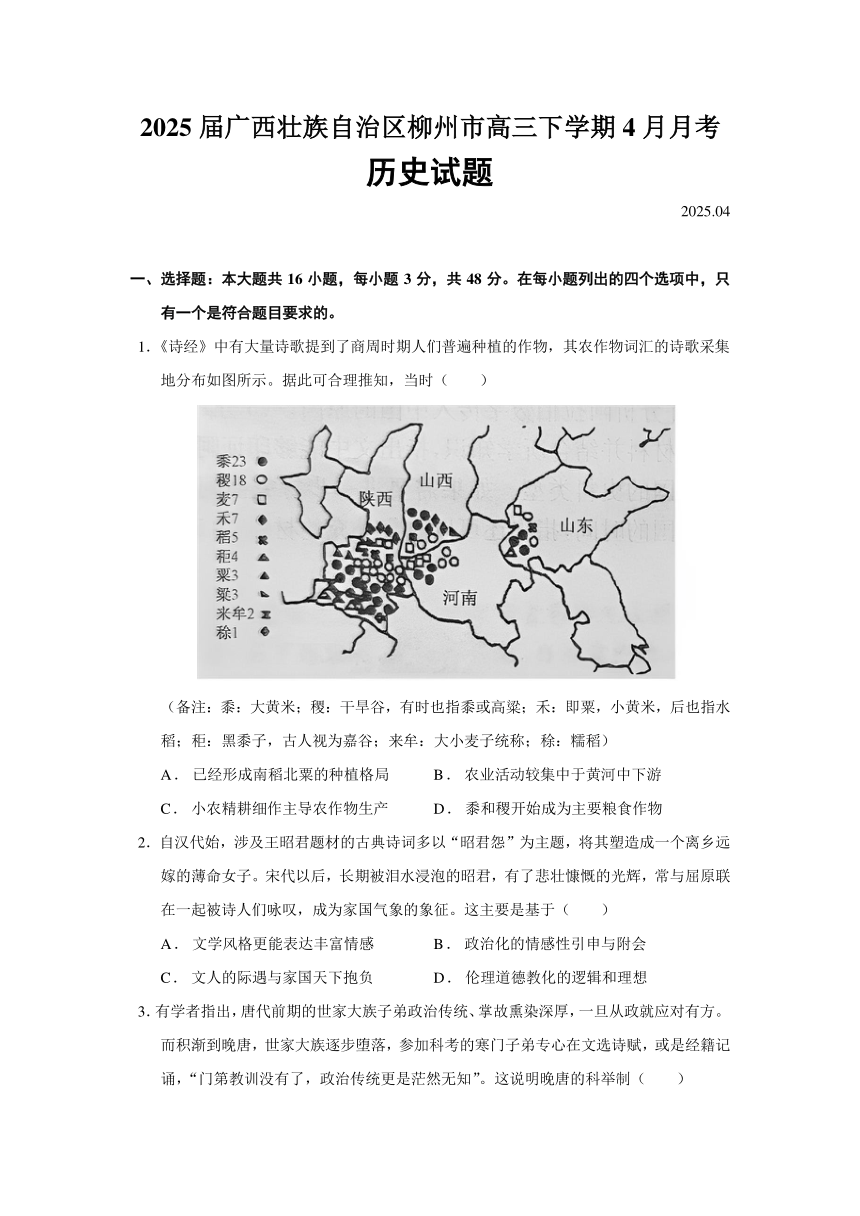

1.《诗经》中有大量诗歌提到了商周时期人们普遍种植的作物,其农作物词汇的诗歌采集地分布如图所示。据此可合理推知,当时( )

(备注:黍:大黄米;稷:干旱谷,有时也指黍或高粱;禾:即粟,小黄米,后也指水稻;秬:黑黍子,古人视为嘉谷;来牟:大小麦子统称;稌:糯稻)

A.已经形成南稻北粟的种植格局 B.农业活动较集中于黄河中下游

C.小农精耕细作主导农作物生产 D.黍和稷开始成为主要粮食作物

2.自汉代始,涉及王昭君题材的古典诗词多以“昭君怨”为主题,将其塑造成一个离乡远嫁的薄命女子。宋代以后,长期被泪水浸泡的昭君,有了悲壮慷慨的光辉,常与屈原联在一起被诗人们咏叹,成为家国气象的象征。这主要是基于( )

A.文学风格更能表达丰富情感 B.政治化的情感性引申与附会

C.文人的际遇与家国天下抱负 D.伦理道德教化的逻辑和理想

3.有学者指出,唐代前期的世家大族子弟政治传统、掌故熏染深厚,一旦从政就应对有方。而积渐到晚唐,世家大族逐步堕落,参加科考的寒门子弟专心在文选诗赋,或是经籍记诵,“门第教训没有了,政治传统更是茫然无知”。这说明晚唐的科举制( )

A.促进了社会公正 B.与人才培养脱节

C.摧毁了门阀政治 D.扩大了统治基础

4.表1为《部分省方志中关于辣椒最早记载情况表》,此表可用于( )

表1

省份 最早年份 所查方志

浙江 1671 《山阴县志》

辽宁 1682 《盖平县志》

湖南 1684 《邵阳府志》

河北 1697 《深州志》

A.合理推断辣椒在中国传播的路径 B.准确把握辣椒传入中国的时间点

C.分析亚洲与美洲间的物种大交换 D.研究物种传入对饮食结构的影响

5.有学者指出:乾隆后期的“大清帝国在与外部世界的互动中,就越来越落后,越来越被动,因而越来越异化,终于从一个雄强一世的东方大帝国、一个中央王国,异化为一艘在怒海惊涛中下沉的破船。”这一结论的得出是基于( )

A.东西方发展趋势迥异 B.清朝综合国力的衰退

C.中国经济发展的停滞 D.西学东渐局面的形成

6.19世纪晚期,晚清学者陈虬在《经世博议》中说:“夫科目者,人材之所出、治体之所系也。今所习非所用,宜一切罢去,改设五科:曰艺学科;曰射;曰算……曰西学科,分光学、电学、汽学、矿学、方言学、化学六门,试以图说、翻译。”据此推知,这一主张( )

A.促进了西学传播渠道的有序化 B.说明科举考试的程序亟待完善

C.遭到封建统治力量的全面抨击 D.迎合了国内对实用人才的需求

7.20世纪初,湖北革命党人在知识分子、新军中大量散发《警世钟》、《猛回头》等书刊。李健侯回忆称:“辛亥前的几年间,在我们学校里,很多禁书都流行着。”而当时的主管部门竟然视而不见。据此可知,辛亥革命率先在武汉爆发主要是因为该地( )

A.宣传得力和社会心理变化 B.新军的革命性较强

C.新式教育解放了人们思想 D.政府已经失去民心

8.1922年5月,彭湃到广东海丰地区开展农民运动,起初并未获得农民的信任,后来通过创办农民运动讲习所大量培养农运人才,一年后,运动区域迅速扩大,农运会成员从数十人增加到二十余万人。这一变化反映出早期中国共产党领导人( )

A.提升了农民阶级的文化素养 B.推动国民革命运动快速发展

C.壮大了革命统一战线的力量 D.依据革命实际调整斗争策略

9.1929年10月,福建才溪苏区发动群众投资入股,建起了中央苏区第一个集体所有制性质的消费合作社——才溪区消费合作社。1931 年,才溪创设了劳动合作社,成立社员代表大会,选举产生劳动合作社委员会。上述做法( )

A.扩大了革命统一战线的范围 B.有利于工农民主政权的创建

C.践行了新民主主义革命精神 D.打破了国民政府的经济封锁

10.深圳经济特区是我国改革开放的排头兵,它曾创造了我国改革史的多个“第一”。如表所示,其反映了深圳( )

时间 内容

1980年 在中外合资企业竹园宾馆和友谊餐厅第一个试行企业劳动合同制。

1980年 第一个改革工资制度,将市场机制引入工资分配领域。

1983年 深圳宝安联合投资公司发行中国第一张股票,中国大陆第一家股份制企业诞生。

1984年 第一个取消各类票证,终结了计划经济体制下的票证制度。

1987年 第一次进行国有土地使用权公开拍卖,引发中国土地使用制度的“第一场革命”;成立中国第一家证券公司——深圳经济特区证券公司。

A.是市场经济体制改革试验点 B.是新时期经济改革的方向标

C.开发了中国经济新的增长点 D.经济体制改革的重心已转移

11.习近平新时代中国特色社会主义思想不是理论家的“自我设计”,也不是简单的经济增长以后的水到渠成,而是体现了中国共产党人善于将“思想进程”与事物自身的“历史行进”相结合。这句话表明了新时代中国特色社会主义思想( )

A.根植于改革开放的伟大实践 B.继承马克思主义理论成果

C.与中国的经济发展密切关联 D.是马克思主义中国化的成果

12.中世纪西欧的经院哲学家认为灵魂高于肉体,来世的得救高于现世生活,但他们也歌颂人性的尊严;12世纪的抒情诗欢呼四季之美,赞美爱情的欢乐;13世纪的雕刻家更注意对人类如实描绘,人物雕像变得更合乎自然比例,面部的表情也更加如实。这反映出人文主义在西欧( )

A.已深入各阶层 B.源于宗教信仰 C.历史较为久远 D.促进思想解放

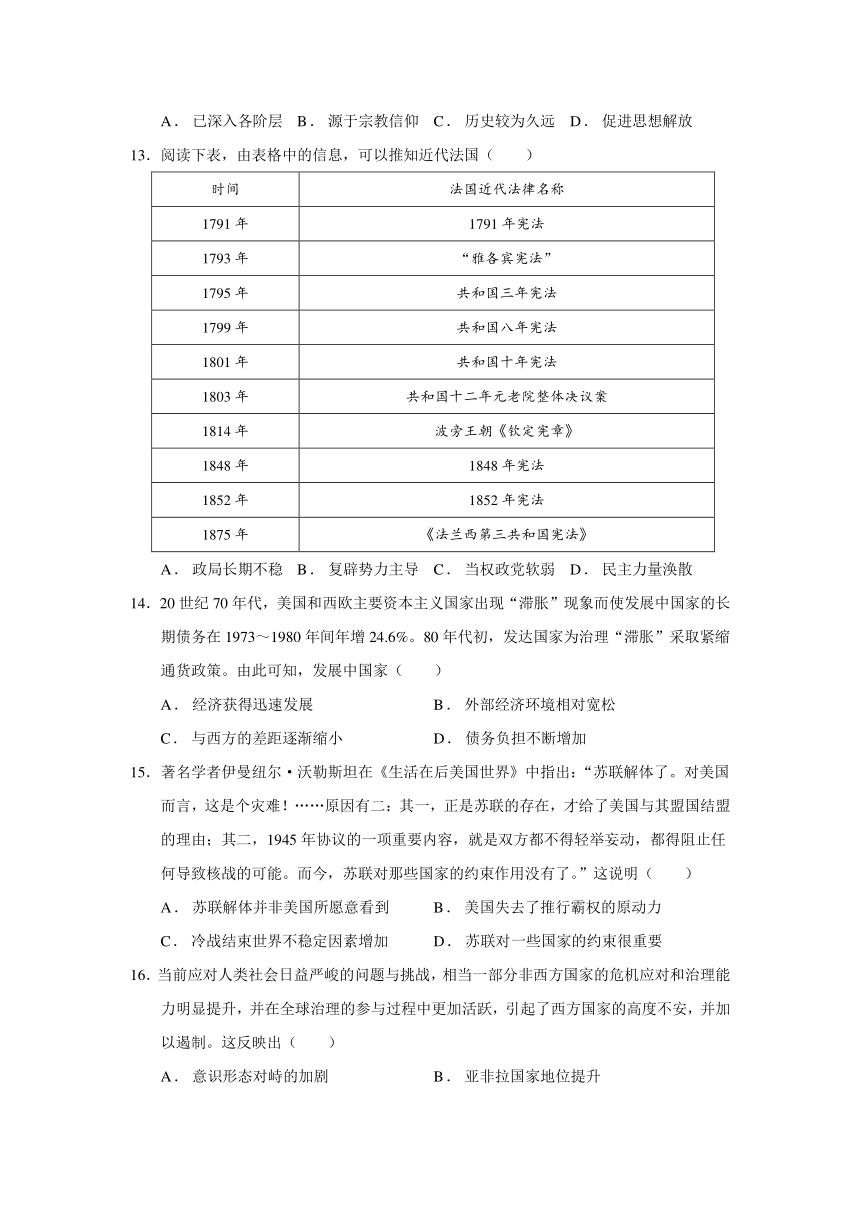

13.阅读下表,由表格中的信息,可以推知近代法国( )

时间 法国近代法律名称

1791年 1791年宪法

1793年 “雅各宾宪法”

1795年 共和国三年宪法

1799年 共和国八年宪法

1801年 共和国十年宪法

1803年 共和国十二年元老院整体决议案

1814年 波旁王朝《钦定宪章》

1848年 1848年宪法

1852年 1852年宪法

1875年 《法兰西第三共和国宪法》

A.政局长期不稳 B.复辟势力主导 C.当权政党软弱 D.民主力量涣散

14.20世纪70年代,美国和西欧主要资本主义国家出现“滞胀”现象而使发展中国家的长期债务在1973~1980年间年增24.6%。80年代初,发达国家为治理“滞胀”采取紧缩通货政策。由此可知,发展中国家( )

A.经济获得迅速发展 B.外部经济环境相对宽松

C.与西方的差距逐渐缩小 D.债务负担不断增加

15.著名学者伊曼纽尔·沃勒斯坦在《生活在后美国世界》中指出:“苏联解体了。对美国而言,这是个灾难!……原因有二:其一,正是苏联的存在,才给了美国与其盟国结盟的理由;其二,1945年协议的一项重要内容,就是双方都不得轻举妄动,都得阻止任何导致核战的可能。而今,苏联对那些国家的约束作用没有了。”这说明( )

A.苏联解体并非美国所愿意看到 B.美国失去了推行霸权的原动力

C.冷战结束世界不稳定因素增加 D.苏联对一些国家的约束很重要

16.当前应对人类社会日益严峻的问题与挑战,相当一部分非西方国家的危机应对和治理能力明显提升,并在全球治理的参与过程中更加活跃,引起了西方国家的高度不安,并加以遏制。这反映出( )

A.意识形态对峙的加剧 B.亚非拉国家地位提升

C.西方国家势力的衰退 D.国际治理体系的变动

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,回答问题。(16分)

材料一

对于中国古代基层社会治理学者秦晖先生将其概括为:“国权不下县,县下惟宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅。”而中国古代的乡绅因其文化上的独占性、政治上的特殊性、经济上的有闲性、地域范围的接近性而成为基层社会治理的主角。古代的乡绅主要有四类:第一类是卸任官员;第二类是暂居乡里的官僚;第三类是无功名无官职的乡里领袖;第四类是自由绅士。在血缘宗亲与有限地域范围下的乡绅阶层,凭借其声望、学识等树立权威,利用宗法家族伦理制度规约着乡村社会秩序,具有乡村事务的参与者、政府和村民的中间人以及乡村事务的领导建设者的多重身份。中国古代的这种“乡绅之治”促进了基层自治,协调了国家权力,节约了行政成本。

——摘编自秦德君、毛光霞《中国古代“乡绅之治”:治理逻辑与现代意蕴》

材料二

民国时期,无论是直隶翟城村的自治,山西村制,还是南京国民政府的乡村自治都采取过一系列的自治措施。第一,政府颁布了一些法律法令。第二,成立了自治机关,如翟城村成立了村公所。这是自治的执行机关,并由村公所组织村会,从而组成议决机关。山西组织了村民会议,成立息讼会,组织保卫团等组织。南京国民政府成立了乡镇民大会、乡镇公所、乡镇监察委员会。第三,选举组成自治公务人员。第四,成立了一系列的自治团体。如翟城村组织成立了公安协会、教育协会、建设协会、农民协会等,每个协会下又分多个部门。第五,发展卫生交通等活动,改善社会风气,丰富村民的生活。

——摘编自廖建林《民国乡村自治的教训》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代乡绅之治形成的原因及其特点。(7分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与古代乡绅之治相比近代乡村自治的特点,并分析其意义。(9分)

18.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一

随着对“新世界”的逐步“发现”,欧洲殖民者开始不断寻求对殖民地的“正当”占取。15—16世纪,欧洲殖民者以“发现论”征服西半球,攫取土地等各类资源,无形中塑造了作为国际法形成基础的地球空间秩序。这一时期的“发现论”主要作用于尚未被殖民者占有的非欧洲土地,而无论土著是否事实上占有土地。15世纪中期,大力推行殖民扩张的西葡两国注重运用在11世纪被重新发现的罗马法,以法律手段主张对尚未发现的近海岛屿享有管辖权、财产权。17—18世纪,英国用“有效占有论”回应西葡两国,认为只有建立“有效统治”才能成为真正的财产权人,方能符合万国法。

——摘编自万立《近代早期的国际法理论与欧洲殖民帝国对殖民地的“财产化”》

材料二

15世纪以后,欧洲人根据文明程度的差异,把已知世界的不同区域划分为若干等级,将欧洲置于该等级体系的顶端,体现了欧洲中心主义下的权力秩序,欧洲自视为世界的中心,认为这种中心既是地理的中心,也是文明的中心。

——摘编自艾仁贵《从“陆地三分说”

看欧洲中心主义下的洲际想象》

(1)根据材料一,归纳“发现论”和“有效占有论”的异同。(10分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析“发现论”“有效占有论”形成的共同原因。(4分)

19.阅读材料,回答问题。(14分)

材料

表4新中国票证供应制度大事记(部分)

时间 大事

1953年 政务院颁布《关于实行粮食的计划收购与计划供应的命令》,新中国粮食统购统销制度正式确立,规定粮食统一由居民凭借购粮证或户口簿在国营商店购粮。

1955年 国务院决定在全国范围内实行“四证三票制度”,即:市镇居民粮食供应证、工商行业用粮供应证、市镇饲料供应证和市镇居民粮食供应转移证;全国通用粮票、地方粮票和地方饲料票。

1957年 商业部印发肉票,此外还对烟酒糖票、蛋票、豆制品票、糕点票以及各类副食进行计划供应。

1988—1990年 国家先后取消烟酒票、肉票、蛋票及糖类等副食票。

1992年 各省市相继放开粮食价格。

1993年 国务院在《关于加快粮食流通体制改革的通知》中正式宣告取消粮票和油票,实行粮油商品敞开供应的举措,“四证三票”随之全面取消。

——摘编自李赢《票证:家国巨变的方寸记忆》等

根据材料并结合所学知识,以“票证·见证”为题写一则历史短文。(14分)(要求:表述成文,结构完整;立论正确,史论结合;逻辑严谨,条理清晰)

20.阅读材料,回答问题。(10分)

材料

据考古发现,东阿拉伯数字在元代已由穆斯林传入中国。1956年冬,在西安东北方向发现了斡耳垛元代安西王府旧址。1957年春,中国社会科学院考古研究所对这个遗址进行了勘查。在夯土台基中出土了一块方形铁板,上面铸有数字,数学史家严敦杰考证,就是东阿拉伯数字。1610年,利玛窦写有《理法器撮要》,这是一本介绍欧洲宇宙论和天体测量方法的著作,全书共分三卷,第一二两卷讲述宇宙论。第三卷介绍天体测量工具和测量方法,在这卷中,在介绍了9种测量工具之后,又介绍了5种几何作图的方法,即“五法总要”。在图示中,有两条平行线,在平行线的上面还有一条斜截线。两条平行线每一条都分成19等分,并标有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19这19个阿拉伯数字。在这幅图下面的文字中有:“以上即汉字自一至十九数目也”,这显然是利玛窦向中国读者所做的一种解释。这便是西阿拉伯数字,也就是现在我们使用的阿拉伯数字。

——摘编自黄河清《阿拉伯数字传入中国的历史及其名称的产生和演变》

(1)根据材料并结合所学知识,推测阿拉伯数字传入中国的路径,并分析阿拉伯数字传入中国的原因。(5分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出文中能够印证阿拉伯数字传入中国的史料类型。如果需要进一步探究西阿拉伯数字传入中国的时间,指出还可以收集补充的材料。(5分)

2025届广西壮族自治区柳州市高三下学期4月月考

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D B A A D A D C B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D C A D C D

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】

(1)原因:小农经济的影响;中央权力难以完全触及乡村;政府节省行政成本的需要;儒家思想影响;宗族制度和宗法观念影响;乡绅自身的特点等。(4分,任意4点)

特点:乡绅是乡村自治的主体;成为乡绅的条件较多,乡绅人数少;乡绅是连接官民的中间人等。(3分)

(2)特点:政府主导;注重立法;建立自治机关;主体范围扩大;具有民主色彩;成立自治团体。(6分)

意义:有利于乡村风气改善和社会发展;推动乡村治理从传统走向现代;为现代新农村建设提供借鉴。(3分)

18.【答案】

(1)同:本质上都是一种殖民手段;都是为了构建欧洲主导的世界秩序;都强调法律的作用;都注重对殖民地财产的占有。(4分)

异:“发现论”的主导者是西葡两国,强调殖民的先后顺序;“有效占有论”的主导者是英国,强调对殖民地的有效统治。(6分)

(2)共同原因:新航路开辟后欧洲进行对外殖民扩张的需要;各国在殖民过程中形成利益冲突;“欧洲中心论”思想的影响;近代欧洲资本主义经济的发展。(4分)

19.【答案】(14分)

示例:

票证·见证

票证供应制度的变迁是新中国不同时期经济发展的见证。(2分)

新中国成立之初,物资短缺,伴随着计划经济体制的逐步确立,国家统一调配资源和消费品,优先保障工业化与城市基本生活供应。这一时期,票证供应制度逐步形成。国家实行统购统销制,陆续发行粮票、肉票等多种票证。(5分)

改革开放后,城乡经济体制改革成功,生产力得到极大释放,消费品紧缺的状况得到彻底改善。这一时期,政府取消粮票、肉票等票证,各省放开粮食价格,凭票供应对居民消费的影响逐渐减弱并最终退出历史舞台。(5分)

可见,新中国票证供应制度的变化体现了时代的变化,见证了新中国由计划经济向社会主义市场经济的过渡。(2分)

20.【答案】

(1)路径:陆上丝绸之路和海上丝绸之路。(2分)。

原因:中西文化交流频繁;东西方贸易的繁荣;西学东渐。(3分)

(2)史料类型:元代安西王府旧址方形铁板:实物史料;利玛窦《理法器撮要》:文献史料。(2分)

收集补充的材料:中外公私文书档案;个人书信和日记;采用西式阿拉伯数字相关记载的实物。(3分)

历史试题

2025.04

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.《诗经》中有大量诗歌提到了商周时期人们普遍种植的作物,其农作物词汇的诗歌采集地分布如图所示。据此可合理推知,当时( )

(备注:黍:大黄米;稷:干旱谷,有时也指黍或高粱;禾:即粟,小黄米,后也指水稻;秬:黑黍子,古人视为嘉谷;来牟:大小麦子统称;稌:糯稻)

A.已经形成南稻北粟的种植格局 B.农业活动较集中于黄河中下游

C.小农精耕细作主导农作物生产 D.黍和稷开始成为主要粮食作物

2.自汉代始,涉及王昭君题材的古典诗词多以“昭君怨”为主题,将其塑造成一个离乡远嫁的薄命女子。宋代以后,长期被泪水浸泡的昭君,有了悲壮慷慨的光辉,常与屈原联在一起被诗人们咏叹,成为家国气象的象征。这主要是基于( )

A.文学风格更能表达丰富情感 B.政治化的情感性引申与附会

C.文人的际遇与家国天下抱负 D.伦理道德教化的逻辑和理想

3.有学者指出,唐代前期的世家大族子弟政治传统、掌故熏染深厚,一旦从政就应对有方。而积渐到晚唐,世家大族逐步堕落,参加科考的寒门子弟专心在文选诗赋,或是经籍记诵,“门第教训没有了,政治传统更是茫然无知”。这说明晚唐的科举制( )

A.促进了社会公正 B.与人才培养脱节

C.摧毁了门阀政治 D.扩大了统治基础

4.表1为《部分省方志中关于辣椒最早记载情况表》,此表可用于( )

表1

省份 最早年份 所查方志

浙江 1671 《山阴县志》

辽宁 1682 《盖平县志》

湖南 1684 《邵阳府志》

河北 1697 《深州志》

A.合理推断辣椒在中国传播的路径 B.准确把握辣椒传入中国的时间点

C.分析亚洲与美洲间的物种大交换 D.研究物种传入对饮食结构的影响

5.有学者指出:乾隆后期的“大清帝国在与外部世界的互动中,就越来越落后,越来越被动,因而越来越异化,终于从一个雄强一世的东方大帝国、一个中央王国,异化为一艘在怒海惊涛中下沉的破船。”这一结论的得出是基于( )

A.东西方发展趋势迥异 B.清朝综合国力的衰退

C.中国经济发展的停滞 D.西学东渐局面的形成

6.19世纪晚期,晚清学者陈虬在《经世博议》中说:“夫科目者,人材之所出、治体之所系也。今所习非所用,宜一切罢去,改设五科:曰艺学科;曰射;曰算……曰西学科,分光学、电学、汽学、矿学、方言学、化学六门,试以图说、翻译。”据此推知,这一主张( )

A.促进了西学传播渠道的有序化 B.说明科举考试的程序亟待完善

C.遭到封建统治力量的全面抨击 D.迎合了国内对实用人才的需求

7.20世纪初,湖北革命党人在知识分子、新军中大量散发《警世钟》、《猛回头》等书刊。李健侯回忆称:“辛亥前的几年间,在我们学校里,很多禁书都流行着。”而当时的主管部门竟然视而不见。据此可知,辛亥革命率先在武汉爆发主要是因为该地( )

A.宣传得力和社会心理变化 B.新军的革命性较强

C.新式教育解放了人们思想 D.政府已经失去民心

8.1922年5月,彭湃到广东海丰地区开展农民运动,起初并未获得农民的信任,后来通过创办农民运动讲习所大量培养农运人才,一年后,运动区域迅速扩大,农运会成员从数十人增加到二十余万人。这一变化反映出早期中国共产党领导人( )

A.提升了农民阶级的文化素养 B.推动国民革命运动快速发展

C.壮大了革命统一战线的力量 D.依据革命实际调整斗争策略

9.1929年10月,福建才溪苏区发动群众投资入股,建起了中央苏区第一个集体所有制性质的消费合作社——才溪区消费合作社。1931 年,才溪创设了劳动合作社,成立社员代表大会,选举产生劳动合作社委员会。上述做法( )

A.扩大了革命统一战线的范围 B.有利于工农民主政权的创建

C.践行了新民主主义革命精神 D.打破了国民政府的经济封锁

10.深圳经济特区是我国改革开放的排头兵,它曾创造了我国改革史的多个“第一”。如表所示,其反映了深圳( )

时间 内容

1980年 在中外合资企业竹园宾馆和友谊餐厅第一个试行企业劳动合同制。

1980年 第一个改革工资制度,将市场机制引入工资分配领域。

1983年 深圳宝安联合投资公司发行中国第一张股票,中国大陆第一家股份制企业诞生。

1984年 第一个取消各类票证,终结了计划经济体制下的票证制度。

1987年 第一次进行国有土地使用权公开拍卖,引发中国土地使用制度的“第一场革命”;成立中国第一家证券公司——深圳经济特区证券公司。

A.是市场经济体制改革试验点 B.是新时期经济改革的方向标

C.开发了中国经济新的增长点 D.经济体制改革的重心已转移

11.习近平新时代中国特色社会主义思想不是理论家的“自我设计”,也不是简单的经济增长以后的水到渠成,而是体现了中国共产党人善于将“思想进程”与事物自身的“历史行进”相结合。这句话表明了新时代中国特色社会主义思想( )

A.根植于改革开放的伟大实践 B.继承马克思主义理论成果

C.与中国的经济发展密切关联 D.是马克思主义中国化的成果

12.中世纪西欧的经院哲学家认为灵魂高于肉体,来世的得救高于现世生活,但他们也歌颂人性的尊严;12世纪的抒情诗欢呼四季之美,赞美爱情的欢乐;13世纪的雕刻家更注意对人类如实描绘,人物雕像变得更合乎自然比例,面部的表情也更加如实。这反映出人文主义在西欧( )

A.已深入各阶层 B.源于宗教信仰 C.历史较为久远 D.促进思想解放

13.阅读下表,由表格中的信息,可以推知近代法国( )

时间 法国近代法律名称

1791年 1791年宪法

1793年 “雅各宾宪法”

1795年 共和国三年宪法

1799年 共和国八年宪法

1801年 共和国十年宪法

1803年 共和国十二年元老院整体决议案

1814年 波旁王朝《钦定宪章》

1848年 1848年宪法

1852年 1852年宪法

1875年 《法兰西第三共和国宪法》

A.政局长期不稳 B.复辟势力主导 C.当权政党软弱 D.民主力量涣散

14.20世纪70年代,美国和西欧主要资本主义国家出现“滞胀”现象而使发展中国家的长期债务在1973~1980年间年增24.6%。80年代初,发达国家为治理“滞胀”采取紧缩通货政策。由此可知,发展中国家( )

A.经济获得迅速发展 B.外部经济环境相对宽松

C.与西方的差距逐渐缩小 D.债务负担不断增加

15.著名学者伊曼纽尔·沃勒斯坦在《生活在后美国世界》中指出:“苏联解体了。对美国而言,这是个灾难!……原因有二:其一,正是苏联的存在,才给了美国与其盟国结盟的理由;其二,1945年协议的一项重要内容,就是双方都不得轻举妄动,都得阻止任何导致核战的可能。而今,苏联对那些国家的约束作用没有了。”这说明( )

A.苏联解体并非美国所愿意看到 B.美国失去了推行霸权的原动力

C.冷战结束世界不稳定因素增加 D.苏联对一些国家的约束很重要

16.当前应对人类社会日益严峻的问题与挑战,相当一部分非西方国家的危机应对和治理能力明显提升,并在全球治理的参与过程中更加活跃,引起了西方国家的高度不安,并加以遏制。这反映出( )

A.意识形态对峙的加剧 B.亚非拉国家地位提升

C.西方国家势力的衰退 D.国际治理体系的变动

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,回答问题。(16分)

材料一

对于中国古代基层社会治理学者秦晖先生将其概括为:“国权不下县,县下惟宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅。”而中国古代的乡绅因其文化上的独占性、政治上的特殊性、经济上的有闲性、地域范围的接近性而成为基层社会治理的主角。古代的乡绅主要有四类:第一类是卸任官员;第二类是暂居乡里的官僚;第三类是无功名无官职的乡里领袖;第四类是自由绅士。在血缘宗亲与有限地域范围下的乡绅阶层,凭借其声望、学识等树立权威,利用宗法家族伦理制度规约着乡村社会秩序,具有乡村事务的参与者、政府和村民的中间人以及乡村事务的领导建设者的多重身份。中国古代的这种“乡绅之治”促进了基层自治,协调了国家权力,节约了行政成本。

——摘编自秦德君、毛光霞《中国古代“乡绅之治”:治理逻辑与现代意蕴》

材料二

民国时期,无论是直隶翟城村的自治,山西村制,还是南京国民政府的乡村自治都采取过一系列的自治措施。第一,政府颁布了一些法律法令。第二,成立了自治机关,如翟城村成立了村公所。这是自治的执行机关,并由村公所组织村会,从而组成议决机关。山西组织了村民会议,成立息讼会,组织保卫团等组织。南京国民政府成立了乡镇民大会、乡镇公所、乡镇监察委员会。第三,选举组成自治公务人员。第四,成立了一系列的自治团体。如翟城村组织成立了公安协会、教育协会、建设协会、农民协会等,每个协会下又分多个部门。第五,发展卫生交通等活动,改善社会风气,丰富村民的生活。

——摘编自廖建林《民国乡村自治的教训》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代乡绅之治形成的原因及其特点。(7分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与古代乡绅之治相比近代乡村自治的特点,并分析其意义。(9分)

18.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一

随着对“新世界”的逐步“发现”,欧洲殖民者开始不断寻求对殖民地的“正当”占取。15—16世纪,欧洲殖民者以“发现论”征服西半球,攫取土地等各类资源,无形中塑造了作为国际法形成基础的地球空间秩序。这一时期的“发现论”主要作用于尚未被殖民者占有的非欧洲土地,而无论土著是否事实上占有土地。15世纪中期,大力推行殖民扩张的西葡两国注重运用在11世纪被重新发现的罗马法,以法律手段主张对尚未发现的近海岛屿享有管辖权、财产权。17—18世纪,英国用“有效占有论”回应西葡两国,认为只有建立“有效统治”才能成为真正的财产权人,方能符合万国法。

——摘编自万立《近代早期的国际法理论与欧洲殖民帝国对殖民地的“财产化”》

材料二

15世纪以后,欧洲人根据文明程度的差异,把已知世界的不同区域划分为若干等级,将欧洲置于该等级体系的顶端,体现了欧洲中心主义下的权力秩序,欧洲自视为世界的中心,认为这种中心既是地理的中心,也是文明的中心。

——摘编自艾仁贵《从“陆地三分说”

看欧洲中心主义下的洲际想象》

(1)根据材料一,归纳“发现论”和“有效占有论”的异同。(10分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析“发现论”“有效占有论”形成的共同原因。(4分)

19.阅读材料,回答问题。(14分)

材料

表4新中国票证供应制度大事记(部分)

时间 大事

1953年 政务院颁布《关于实行粮食的计划收购与计划供应的命令》,新中国粮食统购统销制度正式确立,规定粮食统一由居民凭借购粮证或户口簿在国营商店购粮。

1955年 国务院决定在全国范围内实行“四证三票制度”,即:市镇居民粮食供应证、工商行业用粮供应证、市镇饲料供应证和市镇居民粮食供应转移证;全国通用粮票、地方粮票和地方饲料票。

1957年 商业部印发肉票,此外还对烟酒糖票、蛋票、豆制品票、糕点票以及各类副食进行计划供应。

1988—1990年 国家先后取消烟酒票、肉票、蛋票及糖类等副食票。

1992年 各省市相继放开粮食价格。

1993年 国务院在《关于加快粮食流通体制改革的通知》中正式宣告取消粮票和油票,实行粮油商品敞开供应的举措,“四证三票”随之全面取消。

——摘编自李赢《票证:家国巨变的方寸记忆》等

根据材料并结合所学知识,以“票证·见证”为题写一则历史短文。(14分)(要求:表述成文,结构完整;立论正确,史论结合;逻辑严谨,条理清晰)

20.阅读材料,回答问题。(10分)

材料

据考古发现,东阿拉伯数字在元代已由穆斯林传入中国。1956年冬,在西安东北方向发现了斡耳垛元代安西王府旧址。1957年春,中国社会科学院考古研究所对这个遗址进行了勘查。在夯土台基中出土了一块方形铁板,上面铸有数字,数学史家严敦杰考证,就是东阿拉伯数字。1610年,利玛窦写有《理法器撮要》,这是一本介绍欧洲宇宙论和天体测量方法的著作,全书共分三卷,第一二两卷讲述宇宙论。第三卷介绍天体测量工具和测量方法,在这卷中,在介绍了9种测量工具之后,又介绍了5种几何作图的方法,即“五法总要”。在图示中,有两条平行线,在平行线的上面还有一条斜截线。两条平行线每一条都分成19等分,并标有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19这19个阿拉伯数字。在这幅图下面的文字中有:“以上即汉字自一至十九数目也”,这显然是利玛窦向中国读者所做的一种解释。这便是西阿拉伯数字,也就是现在我们使用的阿拉伯数字。

——摘编自黄河清《阿拉伯数字传入中国的历史及其名称的产生和演变》

(1)根据材料并结合所学知识,推测阿拉伯数字传入中国的路径,并分析阿拉伯数字传入中国的原因。(5分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出文中能够印证阿拉伯数字传入中国的史料类型。如果需要进一步探究西阿拉伯数字传入中国的时间,指出还可以收集补充的材料。(5分)

2025届广西壮族自治区柳州市高三下学期4月月考

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D B A A D A D C B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D C A D C D

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】

(1)原因:小农经济的影响;中央权力难以完全触及乡村;政府节省行政成本的需要;儒家思想影响;宗族制度和宗法观念影响;乡绅自身的特点等。(4分,任意4点)

特点:乡绅是乡村自治的主体;成为乡绅的条件较多,乡绅人数少;乡绅是连接官民的中间人等。(3分)

(2)特点:政府主导;注重立法;建立自治机关;主体范围扩大;具有民主色彩;成立自治团体。(6分)

意义:有利于乡村风气改善和社会发展;推动乡村治理从传统走向现代;为现代新农村建设提供借鉴。(3分)

18.【答案】

(1)同:本质上都是一种殖民手段;都是为了构建欧洲主导的世界秩序;都强调法律的作用;都注重对殖民地财产的占有。(4分)

异:“发现论”的主导者是西葡两国,强调殖民的先后顺序;“有效占有论”的主导者是英国,强调对殖民地的有效统治。(6分)

(2)共同原因:新航路开辟后欧洲进行对外殖民扩张的需要;各国在殖民过程中形成利益冲突;“欧洲中心论”思想的影响;近代欧洲资本主义经济的发展。(4分)

19.【答案】(14分)

示例:

票证·见证

票证供应制度的变迁是新中国不同时期经济发展的见证。(2分)

新中国成立之初,物资短缺,伴随着计划经济体制的逐步确立,国家统一调配资源和消费品,优先保障工业化与城市基本生活供应。这一时期,票证供应制度逐步形成。国家实行统购统销制,陆续发行粮票、肉票等多种票证。(5分)

改革开放后,城乡经济体制改革成功,生产力得到极大释放,消费品紧缺的状况得到彻底改善。这一时期,政府取消粮票、肉票等票证,各省放开粮食价格,凭票供应对居民消费的影响逐渐减弱并最终退出历史舞台。(5分)

可见,新中国票证供应制度的变化体现了时代的变化,见证了新中国由计划经济向社会主义市场经济的过渡。(2分)

20.【答案】

(1)路径:陆上丝绸之路和海上丝绸之路。(2分)。

原因:中西文化交流频繁;东西方贸易的繁荣;西学东渐。(3分)

(2)史料类型:元代安西王府旧址方形铁板:实物史料;利玛窦《理法器撮要》:文献史料。(2分)

收集补充的材料:中外公私文书档案;个人书信和日记;采用西式阿拉伯数字相关记载的实物。(3分)

同课章节目录