统编版语文八年级下册第3课安塞腰鼓练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册第3课安塞腰鼓练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 646.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-03 10:39:16 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文八年级下册第3课安塞腰鼓练习题(含答案)

积累与运用

1.请给下列加点的字注音,或根据拼音写汉字。

骤雨( ) 蓦然( ) 羁绊( ) 烧灼( )

huì( )暗 叹为观zhǐ( ) jiá( )然而止

2. 下列句子中有错别字的一项是 ( )

A.国庆假期将至,在当前新冠肺炎疫情防控依然严峻的形势下,郑州市教育局倡导全市教育系统师生员工留郑过节。

B.“燃灯校长”张桂梅扎根云南贫困山区,拖着病体,苦干实干,她的事迹强烈地震憾着广大学子的心灵。

C.研制人员通过降低热控涂层的红外发射率,减少真空环境下舱内向外界的辐射漏热,让“天问一号”的旅程更加安全与舒适。

D.“糖葫芦,冰糖葫芦……”这一声声吆喝抑扬顿挫,渺远悠长,成了我们童年最甜蜜的

3.下列句子中加点词语使用不恰当的一项是( )

A.这支乐曲旋律急促,气势宏伟,当情绪临近高潮时,又戛然而止,让人回味无穷。

B.一段让人大彻大悟的经历,或许正是一个把自己逼到绝境后再重生的蜕变过程。

C.苍蝇乱飞,污水遍地,垃圾的恶臭不时飘进房里,这里脏乱的环境令人叹为观止。

D.老师语重心长的劝慰仿佛一束温暖的阳光,投进他晦暗的心窗,驱走悲哀与绝望。

4.下列各句中没有语病的一项是( )

A.安塞腰鼓是黄河流域文化的组成部分,它不仅名扬海外,而且深受广大群众的喜爱。

B.随着安塞腰鼓在各大开幕式、庆典活动中频频亮相,使安塞腰鼓的发展前景日益开阔。

C.举办此次“鼓乐夏令营”的目的是为了让更多当代青少年感受传统鼓乐的独特魅力。

D.学校把鼓乐教育作为“礼乐文化”中“乐教”的主要内容,开展了“鼓乐进课堂”活动。

5.下列句子中,标点符号使用正确的一项是( )

A.我很想看看这北极老鼠到底是个什么样子 便在后面紧追不舍。

B.黄土高原上,爆出一场多么壮阔,多么豪放,多么火烈的舞蹈哇——安塞腰鼓!

C.天津卫的小吃太粗太土:熬小鱼刺多,容易卡嗓子,炸麻花梆硬,弄不好略牙。

D.然后他呆在那儿,话也不说,只向我们做了一个手势:“放学了,——你们走吧。”

6.下列句子排列顺序最恰当的一项是 ( )

①民间认为龙司雨,掌管人间的降雨。

②不同的地方舞龙习俗不同,有舞布龙的,有舞龙灯的,有舞草龙的,还有把人连接起来腾舞的。

③年节舞龙或舞狮是中国具有悠久历史的民俗传统活动。

④舞龙便成为民间祈求风调雨顺、五谷丰登的活动。

⑤舞者手执木杆上下飞动,翻转腾跃,犹如真龙现身人间。

A.③①④②⑤ B.③②⑤④①

C.①④②⑤③ D.②①④③⑤

7. 仿照下面句式再写一句。

示例:这腰鼓,使冰冷的空气立即变得燥热了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立即变得亢奋了。

仿写: , , , 。

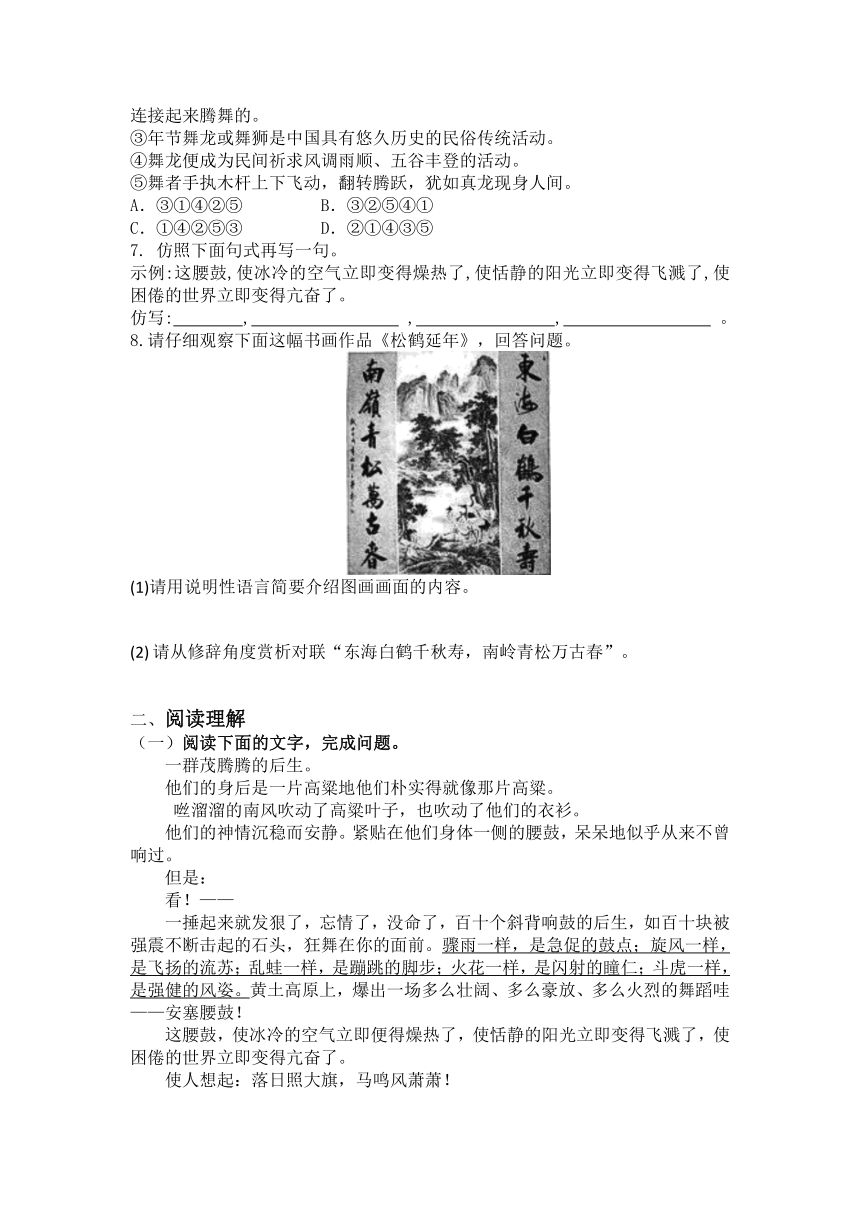

8.请仔细观察下面这幅书画作品《松鹤延年》,回答问题。

(1)请用说明性语言简要介绍图画画面的内容。

请从修辞角度赏析对联“东海白鹤千秋寿,南岭青松万古春”。

阅读理解

(一)阅读下面的文字,完成问题。

一群茂腾腾的后生。

他们的身后是一片高粱地他们朴实得就像那片高粱。

咝溜溜的南风吹动了高粱叶子,也吹动了他们的衣衫。

他们的神情沉稳而安静。紧贴在他们身体一侧的腰鼓,呆呆地似乎从来不曾响过。

但是:

看!——

一捶起来就发狠了,忘情了,没命了,百十个斜背响鼓的后生,如百十块被强震不断击起的石头,狂舞在你的面前。骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。黄土高原上,爆出一场多么壮阔、多么豪放、多么火烈的舞蹈哇——安塞腰鼓!

这腰鼓,使冰冷的空气立即便得燥热了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立即变得亢奋了。

使人想起:落日照大旗,马鸣风萧萧!

使人想起:千里的雷声万里的闪!

使人想起:晦暗了又明晰、明晰了又晦暗、而后最终永远明晰了的大彻大悟!

容不得束缚,容不得羁绊,容不得闭塞。是挣脱了、冲破了、撞开了那么一股劲!

好一个安塞腰鼓!

9、“一群茂腾腾的后生”用这几个字组成短句作为文章的首段,有什么作用?

10、为什么先写南风吹动了高粱叶子和他们的衣衫,接着又写他们沉稳而安静的神情和“呆呆”的腰鼓?

11、“但是:看!——'”单独成段,有怎样的表达效果?

12、文中画线的句子,运用哪些修辞手法?作用是什么?

(二)、阅读下面的文章,回答问题。

春的锣鼓

乔忠延

①春,是从何时开始苏醒涌动的?

②是从崖畔上垂下第一枝黄灿灿的迎春花吗?不是,一枝独秀的迎春花,犹如从天地间穿过的第一只燕子,传递的仅仅是春将要到来的消息。是从漫山遍野红艳艳的山桃花吗?不是,芬芳竞艳的山桃花,犹如杨树梢头叽叽喳喳的喜鹊,那已是春盈满天地间的捷报。那春到底从何时开始苏醒涌动的?我固执地认为,从大年的威风锣鼓猛然爆发、齐声轰鸣,春便苏醒、便起步、便奔涌……

③在我童年的记忆里,春和我一样,都是贪睡的孩子。一旦入睡,就久久享受着酣梦,迟迟难以苏醒。那时,妈妈在枕头边摆好过年的新衣服、新棉帽,还有小鞭炮,可我就是赖在被窝里不想起床。忽然,我的眼睛灿亮,我一跃而起,穿上衣服,飞跑出去,恨不得长出一双翅膀,一下就能飞出好远。让我眼睛灿亮、一跃而起的,正是那翻江倒海般轰鸣的威风锣鼓。

④威风锣鼓,是我家乡山西临汾特有的打击乐。乐器很简单,就四样:锣、鼓、钹、铙。敲打时,鼓居中,铙、钹在鼓的四个角,锣围在外圈。这样组合在一起,演奏成一曲,能够迸发出惊心动魄的声威。有人描写过,如霹雳轰鸣,如暴雨倾盆。可我总觉得还不够劲,那锣鼓声,比霹雳还要威武,比暴雨还要狂猛。那气势,不是山呼海啸,胜过山呼海啸;不是石破天惊,胜过石破天惊。那锣鼓能长劲,那锣鼓能生威,能让懵懵懂懂的我奋然跃起,奔跑开来,跑向村正中的大院,随着激昂的声响,和村里的老老少少欢天喜地度过万象更新的大年初一。

⑤我无论如何也想象不出,汾河两岸的先辈们为何能缔造出威风锣鼓,并且用威风锣鼓激活每年这最重要、最隆盛的新春佳节。或许是我居住在黄土高原的缘故,春节来临时却没有一点点春天的气息。冰封河山、寒凝大地。正因为如此,我才一厢情愿地认为春和那个儿时的我一样,正在被窝里贪睡。需得猛击一掌,需得大吼一声,才能惊醒春,春才会迎着寒冽的西北风起步,奔走,直至奋跑,跑进万紫千红,跑进林茂禾盛,跑进五谷丰登。而如这一掌猛击、一声大吼一般,见气势、具活力的,无疑就是先辈们缔造的威风锣鼓。

⑥曾经沾沾自喜,以为破译了威风锣鼓蕴含的奥秘。然而,自从威风锣鼓被列入国家首批非物质文化遗产名录,我不得不重新鉴赏感悟其中的丰饶真谛。再观看锣鼓表演,耳边震荡的是多变的鼓点,胸中翻腾的竟然是李白的诗句,要么是“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”;要么是“俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月”;要么是“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”……同风起,壮思飞,长风破浪,直挂云帆,这才是威风锣鼓千秋相传、万代不衰的永恒魅力。

⑦我曾经盯着被誉为“鼓王”的程三洪,用他打鼓的姿态解读威风锣鼓魅力的内涵。他那眼时睁时闭,臂时舞时停,腿时起时伏。我蓦然领悟,威风锣鼓的声威交织着多种力量,使用的是心力,张扬的是外力,积蕴的是内力,下压的是重力,上翘的是弹力,浑身喷射的是爆发力。毫无疑问,只有将精气神集于一身,融为一体,才能击打出波澜壮阔的声威。

⑧喜滋滋、笑盈盈的家乡儿女吃过阖家团聚的年夜饭,喝过人寿年丰的喜庆酒,一开大门,新年光临。信心满满的乡亲们早已挎着鼓,举着钹,持着锣,擎着铙,呐喊着飞步奔上场来。脚跟站定,双槌敲击,盈耳的全是滚滚春雷!

⑨在惊天动地的春雷声中,春草在萌动,春水在融冰,春在苏醒、奔涌,和着人们众志成城的热浪欢悦地奔涌,奔涌!

(有删改)

13、在作者笔下,威风锣鼓具有哪些魅力?请结合全文,简要概括。

14、作者为什么觉得春天是从威风锣鼓的齐声轰鸣开始苏醒涌动的?

15、第②段画线句使用了比喻和设问的修辞手法,请简要赏析。

16、文章最后一段有什么作用?请简要分析。

(三)阅读下面文章,完成下面小题。

粽子里的乡愁

琦君

①异乡客地,越是没有年节的气氛,越是怀念旧时代的年节情景。

②端阳是个大节,也是母亲大忙特忙、大显身手的时刻。想到她灵活的双手,裹着四角玲珑的粽子,就好像马上闻到那股子粽香了。

③母亲的粽子,种类很多,莲子红枣粽只包少许几个,是专为供佛的素粽。荤的豆沙粽①、猪肉粽、火腿粽可以供祖先,供过以后称谓“子孙粽”。吃了将会保佑后代儿孙绵延。包得最多的是红豆粽、白米粽和灰汤粽。一家人享受以外,还要布施乞丐。母亲总是为乞丐大量地准备一些,美其名曰“富贵粽”。

④我最最喜欢吃的是灰汤粽。那是用旱稻草烧成灰,铺在白布上,拿开水一冲。滴下的热汤呈深褐色,内含大量的碱。把包好的白米粽浸泡在灰汤中一段时间(大约一夜吧),提出来煮熟,就是浅咖啡色带碱味的灰汤粽。那股子特别的清香,是其他粽子所不及的。我一口气可以吃两个,因为灰汤粽不但不碍胃,反而有帮助消化之功。过节时若吃得过饱,母亲就用灰汤粽焙成灰,叫我用开水送服,胃就舒服了。完全是自然食物的自然治疗法。母亲常说我是从灰汤粽里长大的。几十年来,一想起灰汤粽的香味,就神往童年与故乡的快乐时光。但在今天到哪里去找旱稻草烧出灰来冲灰汤呢?

⑤端午节那天,乞丐一早就来讨粽子,真个是门庭若市。我帮着长工阿荣提着富贵粽,一个个地分,忙得不亦乐乎。乞丐常常高声地喊;“太太,高升点(意谓多给点)。明里去了暗里来,积福积德,保佑你大富大贵啊!”母亲总是从厨房里出来,连声说:“大家有福,大家有福。”

⑥乞丐去后,我问母亲:“他们讨饭吃,有什么福呢?”母亲正色道:“不要这样讲,谁能保证一生一世享福?谁又能保证下一世有福还是没福?福要靠自己修的。时时刻刻要存好心,要惜福最要紧。他们做乞丐的,并不是一个个都是好吃懒做的,有的是一时做错了事,败了家业。有的是上一代没积福,害了他们。你看那些孩子,跟着爹娘日晒夜露地讨饭,他们做错了什么,有什么罪过呢?”

⑦母亲的话,在我心头重重地敲了一下。因而每回看到乞丐们背上背的婴儿,小脑袋晃来晃去,在太阳里晒着,雨里淋着,心里就有说不出的难过。当我把粽子递给小乞丐时,他们伸出黑漆漆的双手接过去,嘴里说着:“谢谢你啊!”眼睛睁得大大的,看我一身的新衣服。他们有许多都和我差不多年纪,差不多高矮。我就会想,他们为什么当乞丐,我为什么住这样大房子,有好东西吃,有书读?想想妈妈说的,谁能保证一生一世享福,心里就害怕起来。

⑧如今,每年的端午节来临时,我很少吃粽子,更无从吃到清香的灰汤粽。母亲细嫩的手艺,和琐琐屑屑的事,都只能在不尽的怀念中追寻了。

注释:豆沙粽,浙江一带包的豆沙粽是拌有猪油或者里面有肥肉的,所以说是荤的豆沙粽。

17.文中母亲是一个怎样的人?

18.结合文章内容分析第④段画线句在文中的作用。

19.简析第⑦段“母亲的话,在我心头重重地敲了一下”中“敲”字的表达效果。

20.阅读本文第⑧段,提出一个有思维价值的问题并解答。

(四)阅读下文,回答问题。

滴水之恩

唐敏

紫红色的天空渐渐变得暗黑。我握着桑木棍,孤单地走在山路上。

我是搭赶集的车来到这个地方的,去寻找据说矗立在附近田野中的古塔。当我在陌生的乡间找到了青麦田里残存的白色石塔,再回到先前下车的小街时,集市早已散了。

街角凉粉摊前头裹苗帕的老妇人的回答更叫我失望:“公交车下午一点以后就没有了,要是你早些到,还可以搭摆摊的货车。”

这会儿,什么车也没有了。

“在那里住一晚,明早再搭班车走嘛。”老妇人指指对面一家写着“迎宾旅馆”的木楼对我说。

但我无论如何也得赶回去,明早还有事呢。

走三十多里路是没有问题的,只是我根本不认得返回的路。

老妇人指点我沿这条路一直朝东走,别走岔路就可以走回去了。“小心哟,这个季节山里有蛇。”她顺手砍下一截桑木枝给我。

雷声从远处沉沉地压过来,闪电把天边的乌云撕开一道耀眼的裂缝。

我一边走一边看有没有经过的车可搭。一辆卡车嘶吼着爬上山坡。我拼命挥手,车从我身边呼地开了过去。

山下沟坳里,几户人家的窗格透出昏黄的灯光来。雷声越滚越近,大雨说不准什么时候就会瓢泼而下。只得加紧步子,同时担心蛇会突然从路边草丛中钻出。

终于又有一辆小拖车开过来,这次被我拦下了。没想到,司机竟会是那个人。

去年夏天在马山,有一天将散集时,我在街上闲逛,看见了他。

当时,他衣衫不整地斜靠在土墙根下,胡须很长,头发蓬乱,一副潦倒落魄的样子。他的面前并没有放一只乞讨钱币的碗,但我确信,他一定是又渴又饿了。

几步之外有个茶水摊,我去买了一杯水一块糕递给他。他无神的眼并没有因我的热心而闪亮,他甚至不抬眼看一看便自顾自吞食起来。

“快散集了,要去哪里,你也该去了。”我随口劝了他一句,便走开了。

几个月过去了,虽然眼前这个人整洁而精神,我还是认出了是他。

“去马山吗?”我焦灼地问。

“去马山?”他迟疑了一会,让我上了车。

小拖车颠簸着,他燃着的烟头,红红的亮点忽明忽灭。

“你是马山人?”他问。

“不是,我在那儿见习。”

他有点失望:“我倒曾遇到过一个马山人呢,那真是个好人。”

“你去过马山?”

“去过。”

话题断了,黑暗中,他似乎笑了笑。开始下雨了,豆大的雨点叩打着车窗。

他忽然说:“说起来那次去马山,怪难为情的。那时我赌输了,输得精光,被撵出来,流落到马山,有个人给我水喝,给我东西吃。可惜我不认得她,要不,真得好好谢她。”

“就为了那个人送你一点水一点吃的吗?”

他不屑地看我一眼:“你不懂,那时候我心灰意冷,没脸回家,她劝我‘快散集了,要去哪里,你也该去了。’我听了她的劝告,回家了。后来再也不赌了。我真的很感谢她,要不是她那一杯水一块糕一句话,我现在还晓得会怎样呢。”

他没有认出我来。我决定不提看见他潦倒情形的就是我。每个人都有尊严,我要让他拥有一份完整的助人的快乐和自豪。

“我也很感谢你,要不是搭上你的车,这会我还在山路上挨雨淋呢!”

他听了果然高兴:“其实你也不用谢我,要谢就谢那个给我水喝的人。那次之后,我才晓得,人有时候是多么需要旁人帮一把。”

“马山到了!”他刹住车。

“谢谢你啊,下车来喝杯热茶,歇会儿吧。”

他一边倒车一边说:“我还得赶回去运货呢——本来,我的车是不到马山的。”

21、请按事情发生的先后顺序概述“我”和“他”之间的故事。

22、“头裹苗帕的老妇人”在文中起什么作用?请结合具体内容,从情节和主题两个角度进行分析。

23、文中的“我”是个什么样的形象?请简要分析。

24、联系全文,简要分析结尾的妙处。

答案

1.zhòu mò jī zhuó 晦 止 戛 2.B 3.C 4.D 5.D 6.A 7.这歌声 使宁静的夜晚变得热闹了 使焦躁的人们变得平静了 使人们黯然的眼神变得目光炯炯了

8.(1)整幅《松鹤延年》的画面是由图案和文字构成的,画面的主体是中间的图案部分,从近及远分别是仙鹤、青松和高山。画面的两侧是一副对联,上联是“东海白鹤千秋寿”,下联是“南岭青松万古春”。画面的最左侧有作画时间和作者。

(2)对联使用了用典的修辞手法,“东海白鹤”和“南岭青松”都出自于历史典故,都是长寿的象征;“千秋寿”和“万古春”也都体现了“长寿”之意。通过内容可以看出,这副对联表达了对老人身体健康、延年益寿的美好祝愿。

9.突出后生茂腾腾的形象,将他们的形象鲜明地推出舞台,具有吸引人,震撼人的力量。

10、动静相衬,更衬托出后生的飒爽英姿,人和鼓的沉稳正是为下文的火爆场面蓄势。

11、单独成段是要引人注意,强调人和鼓由静而动的转变。

12、比喻和排比,突出腰鼓骤响时的声、形、光彩和力量。

13、有气势,有活力,有惊心动魄的声威;有千秋相传、万代不衰的永恒魅力。

14、威风锣鼓的气势壮阔,那锣鼓能长劲,那锣鼓能生威,让村里的老老少少欢天喜地,给大地带来春的生机和活力。

15、运用设问、比喻的修辞手法,激发读者的思考,生动形象地写出了“迎春花”和“山桃花”对于春天的作用,进而说明是威风锣鼓促使春天苏醒涌动的,表现了作者对威风锣鼓的赞美之情。

16、结构上:照应开头。内容上:将锣鼓的声音形容为春雷,写出了威风锣鼓给大地带来生机和活力,鼓舞人们为美好生活而努力奋斗,同时深化了文章主题。

17.心灵手巧、勤劳能干、心地善良又有点封建迷信的妇女。

18.这句话是在前文回忆内容的基础上进行的抒情,表现作者对童年与故乡的快乐时光的思念和惋惜,是对本段文字内容的总结,结构上承上启下,自然引出下面对更深层次内容(母亲的教诲)的回忆。

19.“敲”写出了妈妈的话对我的震撼/触动,形象地刻画出妈妈的话对我思想认识上的重要的敲打作用。

20.问题:选文第⑧段在文章结构和内容上有什么作用?答案:结构上总结全文,照应题目,使文章结构严谨;内容上抒发了对粽子、对母亲、对故乡的思念。

21、几个月前,他流落到马山,“我”给他买水买糕,劝他回家。“我”在步行返回的山路上,恰好拦到他的车。他没认出“我”,给“我”讲几个月前在马山发生的事,认为那次受到的帮助改变了他。到马山后“我”才知道他是专程送“我”的。

22、(1)情节:交代“我”面临的困境,写出“我”步行返回的原因,为故事情节的展开作铺垫。(2)主题:老妇人充满善意的言行,表现了她对陌生人的友善与关爱,使主题更丰厚。

23、(1)善良,有爱心,乐于助人:为潦倒的他买水买糕,并劝他回家。(2)细心体贴,尊重他人:没有言明“我”曾帮助过他,维护他的尊严,让他拥有一份完整的助人的快乐和自豪。

24、(1)点明他是雨夜专程送“我”的,更突出他的善良和爱心,使人物形象更鲜明。(2)突出受人滴水之恩,便涌泉相报、回馈社会的主题。(3)故事这样结尾,在意料之外又在情理之中,更具艺术表现力。(4)戛然而止,给读者留下回味的余地。

积累与运用

1.请给下列加点的字注音,或根据拼音写汉字。

骤雨( ) 蓦然( ) 羁绊( ) 烧灼( )

huì( )暗 叹为观zhǐ( ) jiá( )然而止

2. 下列句子中有错别字的一项是 ( )

A.国庆假期将至,在当前新冠肺炎疫情防控依然严峻的形势下,郑州市教育局倡导全市教育系统师生员工留郑过节。

B.“燃灯校长”张桂梅扎根云南贫困山区,拖着病体,苦干实干,她的事迹强烈地震憾着广大学子的心灵。

C.研制人员通过降低热控涂层的红外发射率,减少真空环境下舱内向外界的辐射漏热,让“天问一号”的旅程更加安全与舒适。

D.“糖葫芦,冰糖葫芦……”这一声声吆喝抑扬顿挫,渺远悠长,成了我们童年最甜蜜的

3.下列句子中加点词语使用不恰当的一项是( )

A.这支乐曲旋律急促,气势宏伟,当情绪临近高潮时,又戛然而止,让人回味无穷。

B.一段让人大彻大悟的经历,或许正是一个把自己逼到绝境后再重生的蜕变过程。

C.苍蝇乱飞,污水遍地,垃圾的恶臭不时飘进房里,这里脏乱的环境令人叹为观止。

D.老师语重心长的劝慰仿佛一束温暖的阳光,投进他晦暗的心窗,驱走悲哀与绝望。

4.下列各句中没有语病的一项是( )

A.安塞腰鼓是黄河流域文化的组成部分,它不仅名扬海外,而且深受广大群众的喜爱。

B.随着安塞腰鼓在各大开幕式、庆典活动中频频亮相,使安塞腰鼓的发展前景日益开阔。

C.举办此次“鼓乐夏令营”的目的是为了让更多当代青少年感受传统鼓乐的独特魅力。

D.学校把鼓乐教育作为“礼乐文化”中“乐教”的主要内容,开展了“鼓乐进课堂”活动。

5.下列句子中,标点符号使用正确的一项是( )

A.我很想看看这北极老鼠到底是个什么样子 便在后面紧追不舍。

B.黄土高原上,爆出一场多么壮阔,多么豪放,多么火烈的舞蹈哇——安塞腰鼓!

C.天津卫的小吃太粗太土:熬小鱼刺多,容易卡嗓子,炸麻花梆硬,弄不好略牙。

D.然后他呆在那儿,话也不说,只向我们做了一个手势:“放学了,——你们走吧。”

6.下列句子排列顺序最恰当的一项是 ( )

①民间认为龙司雨,掌管人间的降雨。

②不同的地方舞龙习俗不同,有舞布龙的,有舞龙灯的,有舞草龙的,还有把人连接起来腾舞的。

③年节舞龙或舞狮是中国具有悠久历史的民俗传统活动。

④舞龙便成为民间祈求风调雨顺、五谷丰登的活动。

⑤舞者手执木杆上下飞动,翻转腾跃,犹如真龙现身人间。

A.③①④②⑤ B.③②⑤④①

C.①④②⑤③ D.②①④③⑤

7. 仿照下面句式再写一句。

示例:这腰鼓,使冰冷的空气立即变得燥热了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立即变得亢奋了。

仿写: , , , 。

8.请仔细观察下面这幅书画作品《松鹤延年》,回答问题。

(1)请用说明性语言简要介绍图画画面的内容。

请从修辞角度赏析对联“东海白鹤千秋寿,南岭青松万古春”。

阅读理解

(一)阅读下面的文字,完成问题。

一群茂腾腾的后生。

他们的身后是一片高粱地他们朴实得就像那片高粱。

咝溜溜的南风吹动了高粱叶子,也吹动了他们的衣衫。

他们的神情沉稳而安静。紧贴在他们身体一侧的腰鼓,呆呆地似乎从来不曾响过。

但是:

看!——

一捶起来就发狠了,忘情了,没命了,百十个斜背响鼓的后生,如百十块被强震不断击起的石头,狂舞在你的面前。骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。黄土高原上,爆出一场多么壮阔、多么豪放、多么火烈的舞蹈哇——安塞腰鼓!

这腰鼓,使冰冷的空气立即便得燥热了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立即变得亢奋了。

使人想起:落日照大旗,马鸣风萧萧!

使人想起:千里的雷声万里的闪!

使人想起:晦暗了又明晰、明晰了又晦暗、而后最终永远明晰了的大彻大悟!

容不得束缚,容不得羁绊,容不得闭塞。是挣脱了、冲破了、撞开了那么一股劲!

好一个安塞腰鼓!

9、“一群茂腾腾的后生”用这几个字组成短句作为文章的首段,有什么作用?

10、为什么先写南风吹动了高粱叶子和他们的衣衫,接着又写他们沉稳而安静的神情和“呆呆”的腰鼓?

11、“但是:看!——'”单独成段,有怎样的表达效果?

12、文中画线的句子,运用哪些修辞手法?作用是什么?

(二)、阅读下面的文章,回答问题。

春的锣鼓

乔忠延

①春,是从何时开始苏醒涌动的?

②是从崖畔上垂下第一枝黄灿灿的迎春花吗?不是,一枝独秀的迎春花,犹如从天地间穿过的第一只燕子,传递的仅仅是春将要到来的消息。是从漫山遍野红艳艳的山桃花吗?不是,芬芳竞艳的山桃花,犹如杨树梢头叽叽喳喳的喜鹊,那已是春盈满天地间的捷报。那春到底从何时开始苏醒涌动的?我固执地认为,从大年的威风锣鼓猛然爆发、齐声轰鸣,春便苏醒、便起步、便奔涌……

③在我童年的记忆里,春和我一样,都是贪睡的孩子。一旦入睡,就久久享受着酣梦,迟迟难以苏醒。那时,妈妈在枕头边摆好过年的新衣服、新棉帽,还有小鞭炮,可我就是赖在被窝里不想起床。忽然,我的眼睛灿亮,我一跃而起,穿上衣服,飞跑出去,恨不得长出一双翅膀,一下就能飞出好远。让我眼睛灿亮、一跃而起的,正是那翻江倒海般轰鸣的威风锣鼓。

④威风锣鼓,是我家乡山西临汾特有的打击乐。乐器很简单,就四样:锣、鼓、钹、铙。敲打时,鼓居中,铙、钹在鼓的四个角,锣围在外圈。这样组合在一起,演奏成一曲,能够迸发出惊心动魄的声威。有人描写过,如霹雳轰鸣,如暴雨倾盆。可我总觉得还不够劲,那锣鼓声,比霹雳还要威武,比暴雨还要狂猛。那气势,不是山呼海啸,胜过山呼海啸;不是石破天惊,胜过石破天惊。那锣鼓能长劲,那锣鼓能生威,能让懵懵懂懂的我奋然跃起,奔跑开来,跑向村正中的大院,随着激昂的声响,和村里的老老少少欢天喜地度过万象更新的大年初一。

⑤我无论如何也想象不出,汾河两岸的先辈们为何能缔造出威风锣鼓,并且用威风锣鼓激活每年这最重要、最隆盛的新春佳节。或许是我居住在黄土高原的缘故,春节来临时却没有一点点春天的气息。冰封河山、寒凝大地。正因为如此,我才一厢情愿地认为春和那个儿时的我一样,正在被窝里贪睡。需得猛击一掌,需得大吼一声,才能惊醒春,春才会迎着寒冽的西北风起步,奔走,直至奋跑,跑进万紫千红,跑进林茂禾盛,跑进五谷丰登。而如这一掌猛击、一声大吼一般,见气势、具活力的,无疑就是先辈们缔造的威风锣鼓。

⑥曾经沾沾自喜,以为破译了威风锣鼓蕴含的奥秘。然而,自从威风锣鼓被列入国家首批非物质文化遗产名录,我不得不重新鉴赏感悟其中的丰饶真谛。再观看锣鼓表演,耳边震荡的是多变的鼓点,胸中翻腾的竟然是李白的诗句,要么是“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”;要么是“俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月”;要么是“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”……同风起,壮思飞,长风破浪,直挂云帆,这才是威风锣鼓千秋相传、万代不衰的永恒魅力。

⑦我曾经盯着被誉为“鼓王”的程三洪,用他打鼓的姿态解读威风锣鼓魅力的内涵。他那眼时睁时闭,臂时舞时停,腿时起时伏。我蓦然领悟,威风锣鼓的声威交织着多种力量,使用的是心力,张扬的是外力,积蕴的是内力,下压的是重力,上翘的是弹力,浑身喷射的是爆发力。毫无疑问,只有将精气神集于一身,融为一体,才能击打出波澜壮阔的声威。

⑧喜滋滋、笑盈盈的家乡儿女吃过阖家团聚的年夜饭,喝过人寿年丰的喜庆酒,一开大门,新年光临。信心满满的乡亲们早已挎着鼓,举着钹,持着锣,擎着铙,呐喊着飞步奔上场来。脚跟站定,双槌敲击,盈耳的全是滚滚春雷!

⑨在惊天动地的春雷声中,春草在萌动,春水在融冰,春在苏醒、奔涌,和着人们众志成城的热浪欢悦地奔涌,奔涌!

(有删改)

13、在作者笔下,威风锣鼓具有哪些魅力?请结合全文,简要概括。

14、作者为什么觉得春天是从威风锣鼓的齐声轰鸣开始苏醒涌动的?

15、第②段画线句使用了比喻和设问的修辞手法,请简要赏析。

16、文章最后一段有什么作用?请简要分析。

(三)阅读下面文章,完成下面小题。

粽子里的乡愁

琦君

①异乡客地,越是没有年节的气氛,越是怀念旧时代的年节情景。

②端阳是个大节,也是母亲大忙特忙、大显身手的时刻。想到她灵活的双手,裹着四角玲珑的粽子,就好像马上闻到那股子粽香了。

③母亲的粽子,种类很多,莲子红枣粽只包少许几个,是专为供佛的素粽。荤的豆沙粽①、猪肉粽、火腿粽可以供祖先,供过以后称谓“子孙粽”。吃了将会保佑后代儿孙绵延。包得最多的是红豆粽、白米粽和灰汤粽。一家人享受以外,还要布施乞丐。母亲总是为乞丐大量地准备一些,美其名曰“富贵粽”。

④我最最喜欢吃的是灰汤粽。那是用旱稻草烧成灰,铺在白布上,拿开水一冲。滴下的热汤呈深褐色,内含大量的碱。把包好的白米粽浸泡在灰汤中一段时间(大约一夜吧),提出来煮熟,就是浅咖啡色带碱味的灰汤粽。那股子特别的清香,是其他粽子所不及的。我一口气可以吃两个,因为灰汤粽不但不碍胃,反而有帮助消化之功。过节时若吃得过饱,母亲就用灰汤粽焙成灰,叫我用开水送服,胃就舒服了。完全是自然食物的自然治疗法。母亲常说我是从灰汤粽里长大的。几十年来,一想起灰汤粽的香味,就神往童年与故乡的快乐时光。但在今天到哪里去找旱稻草烧出灰来冲灰汤呢?

⑤端午节那天,乞丐一早就来讨粽子,真个是门庭若市。我帮着长工阿荣提着富贵粽,一个个地分,忙得不亦乐乎。乞丐常常高声地喊;“太太,高升点(意谓多给点)。明里去了暗里来,积福积德,保佑你大富大贵啊!”母亲总是从厨房里出来,连声说:“大家有福,大家有福。”

⑥乞丐去后,我问母亲:“他们讨饭吃,有什么福呢?”母亲正色道:“不要这样讲,谁能保证一生一世享福?谁又能保证下一世有福还是没福?福要靠自己修的。时时刻刻要存好心,要惜福最要紧。他们做乞丐的,并不是一个个都是好吃懒做的,有的是一时做错了事,败了家业。有的是上一代没积福,害了他们。你看那些孩子,跟着爹娘日晒夜露地讨饭,他们做错了什么,有什么罪过呢?”

⑦母亲的话,在我心头重重地敲了一下。因而每回看到乞丐们背上背的婴儿,小脑袋晃来晃去,在太阳里晒着,雨里淋着,心里就有说不出的难过。当我把粽子递给小乞丐时,他们伸出黑漆漆的双手接过去,嘴里说着:“谢谢你啊!”眼睛睁得大大的,看我一身的新衣服。他们有许多都和我差不多年纪,差不多高矮。我就会想,他们为什么当乞丐,我为什么住这样大房子,有好东西吃,有书读?想想妈妈说的,谁能保证一生一世享福,心里就害怕起来。

⑧如今,每年的端午节来临时,我很少吃粽子,更无从吃到清香的灰汤粽。母亲细嫩的手艺,和琐琐屑屑的事,都只能在不尽的怀念中追寻了。

注释:豆沙粽,浙江一带包的豆沙粽是拌有猪油或者里面有肥肉的,所以说是荤的豆沙粽。

17.文中母亲是一个怎样的人?

18.结合文章内容分析第④段画线句在文中的作用。

19.简析第⑦段“母亲的话,在我心头重重地敲了一下”中“敲”字的表达效果。

20.阅读本文第⑧段,提出一个有思维价值的问题并解答。

(四)阅读下文,回答问题。

滴水之恩

唐敏

紫红色的天空渐渐变得暗黑。我握着桑木棍,孤单地走在山路上。

我是搭赶集的车来到这个地方的,去寻找据说矗立在附近田野中的古塔。当我在陌生的乡间找到了青麦田里残存的白色石塔,再回到先前下车的小街时,集市早已散了。

街角凉粉摊前头裹苗帕的老妇人的回答更叫我失望:“公交车下午一点以后就没有了,要是你早些到,还可以搭摆摊的货车。”

这会儿,什么车也没有了。

“在那里住一晚,明早再搭班车走嘛。”老妇人指指对面一家写着“迎宾旅馆”的木楼对我说。

但我无论如何也得赶回去,明早还有事呢。

走三十多里路是没有问题的,只是我根本不认得返回的路。

老妇人指点我沿这条路一直朝东走,别走岔路就可以走回去了。“小心哟,这个季节山里有蛇。”她顺手砍下一截桑木枝给我。

雷声从远处沉沉地压过来,闪电把天边的乌云撕开一道耀眼的裂缝。

我一边走一边看有没有经过的车可搭。一辆卡车嘶吼着爬上山坡。我拼命挥手,车从我身边呼地开了过去。

山下沟坳里,几户人家的窗格透出昏黄的灯光来。雷声越滚越近,大雨说不准什么时候就会瓢泼而下。只得加紧步子,同时担心蛇会突然从路边草丛中钻出。

终于又有一辆小拖车开过来,这次被我拦下了。没想到,司机竟会是那个人。

去年夏天在马山,有一天将散集时,我在街上闲逛,看见了他。

当时,他衣衫不整地斜靠在土墙根下,胡须很长,头发蓬乱,一副潦倒落魄的样子。他的面前并没有放一只乞讨钱币的碗,但我确信,他一定是又渴又饿了。

几步之外有个茶水摊,我去买了一杯水一块糕递给他。他无神的眼并没有因我的热心而闪亮,他甚至不抬眼看一看便自顾自吞食起来。

“快散集了,要去哪里,你也该去了。”我随口劝了他一句,便走开了。

几个月过去了,虽然眼前这个人整洁而精神,我还是认出了是他。

“去马山吗?”我焦灼地问。

“去马山?”他迟疑了一会,让我上了车。

小拖车颠簸着,他燃着的烟头,红红的亮点忽明忽灭。

“你是马山人?”他问。

“不是,我在那儿见习。”

他有点失望:“我倒曾遇到过一个马山人呢,那真是个好人。”

“你去过马山?”

“去过。”

话题断了,黑暗中,他似乎笑了笑。开始下雨了,豆大的雨点叩打着车窗。

他忽然说:“说起来那次去马山,怪难为情的。那时我赌输了,输得精光,被撵出来,流落到马山,有个人给我水喝,给我东西吃。可惜我不认得她,要不,真得好好谢她。”

“就为了那个人送你一点水一点吃的吗?”

他不屑地看我一眼:“你不懂,那时候我心灰意冷,没脸回家,她劝我‘快散集了,要去哪里,你也该去了。’我听了她的劝告,回家了。后来再也不赌了。我真的很感谢她,要不是她那一杯水一块糕一句话,我现在还晓得会怎样呢。”

他没有认出我来。我决定不提看见他潦倒情形的就是我。每个人都有尊严,我要让他拥有一份完整的助人的快乐和自豪。

“我也很感谢你,要不是搭上你的车,这会我还在山路上挨雨淋呢!”

他听了果然高兴:“其实你也不用谢我,要谢就谢那个给我水喝的人。那次之后,我才晓得,人有时候是多么需要旁人帮一把。”

“马山到了!”他刹住车。

“谢谢你啊,下车来喝杯热茶,歇会儿吧。”

他一边倒车一边说:“我还得赶回去运货呢——本来,我的车是不到马山的。”

21、请按事情发生的先后顺序概述“我”和“他”之间的故事。

22、“头裹苗帕的老妇人”在文中起什么作用?请结合具体内容,从情节和主题两个角度进行分析。

23、文中的“我”是个什么样的形象?请简要分析。

24、联系全文,简要分析结尾的妙处。

答案

1.zhòu mò jī zhuó 晦 止 戛 2.B 3.C 4.D 5.D 6.A 7.这歌声 使宁静的夜晚变得热闹了 使焦躁的人们变得平静了 使人们黯然的眼神变得目光炯炯了

8.(1)整幅《松鹤延年》的画面是由图案和文字构成的,画面的主体是中间的图案部分,从近及远分别是仙鹤、青松和高山。画面的两侧是一副对联,上联是“东海白鹤千秋寿”,下联是“南岭青松万古春”。画面的最左侧有作画时间和作者。

(2)对联使用了用典的修辞手法,“东海白鹤”和“南岭青松”都出自于历史典故,都是长寿的象征;“千秋寿”和“万古春”也都体现了“长寿”之意。通过内容可以看出,这副对联表达了对老人身体健康、延年益寿的美好祝愿。

9.突出后生茂腾腾的形象,将他们的形象鲜明地推出舞台,具有吸引人,震撼人的力量。

10、动静相衬,更衬托出后生的飒爽英姿,人和鼓的沉稳正是为下文的火爆场面蓄势。

11、单独成段是要引人注意,强调人和鼓由静而动的转变。

12、比喻和排比,突出腰鼓骤响时的声、形、光彩和力量。

13、有气势,有活力,有惊心动魄的声威;有千秋相传、万代不衰的永恒魅力。

14、威风锣鼓的气势壮阔,那锣鼓能长劲,那锣鼓能生威,让村里的老老少少欢天喜地,给大地带来春的生机和活力。

15、运用设问、比喻的修辞手法,激发读者的思考,生动形象地写出了“迎春花”和“山桃花”对于春天的作用,进而说明是威风锣鼓促使春天苏醒涌动的,表现了作者对威风锣鼓的赞美之情。

16、结构上:照应开头。内容上:将锣鼓的声音形容为春雷,写出了威风锣鼓给大地带来生机和活力,鼓舞人们为美好生活而努力奋斗,同时深化了文章主题。

17.心灵手巧、勤劳能干、心地善良又有点封建迷信的妇女。

18.这句话是在前文回忆内容的基础上进行的抒情,表现作者对童年与故乡的快乐时光的思念和惋惜,是对本段文字内容的总结,结构上承上启下,自然引出下面对更深层次内容(母亲的教诲)的回忆。

19.“敲”写出了妈妈的话对我的震撼/触动,形象地刻画出妈妈的话对我思想认识上的重要的敲打作用。

20.问题:选文第⑧段在文章结构和内容上有什么作用?答案:结构上总结全文,照应题目,使文章结构严谨;内容上抒发了对粽子、对母亲、对故乡的思念。

21、几个月前,他流落到马山,“我”给他买水买糕,劝他回家。“我”在步行返回的山路上,恰好拦到他的车。他没认出“我”,给“我”讲几个月前在马山发生的事,认为那次受到的帮助改变了他。到马山后“我”才知道他是专程送“我”的。

22、(1)情节:交代“我”面临的困境,写出“我”步行返回的原因,为故事情节的展开作铺垫。(2)主题:老妇人充满善意的言行,表现了她对陌生人的友善与关爱,使主题更丰厚。

23、(1)善良,有爱心,乐于助人:为潦倒的他买水买糕,并劝他回家。(2)细心体贴,尊重他人:没有言明“我”曾帮助过他,维护他的尊严,让他拥有一份完整的助人的快乐和自豪。

24、(1)点明他是雨夜专程送“我”的,更突出他的善良和爱心,使人物形象更鲜明。(2)突出受人滴水之恩,便涌泉相报、回馈社会的主题。(3)故事这样结尾,在意料之外又在情理之中,更具艺术表现力。(4)戛然而止,给读者留下回味的余地。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读