3.2 物态变化 第六课时 (教案 分栏式)

文档属性

| 名称 | 3.2 物态变化 第六课时 (教案 分栏式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 173.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-05-04 19:06:46 | ||

图片预览

文档简介

课时计划

课题 第一节 物态变化 课时 第六课时

学习目标 目标类型/目标行为1.物质的变化与化学反应

2.1物质的三态变化7~9年级:①理解物质的三态及其变化的特点,并能用图像描述这些特点,如水的沸腾、晶体的熔化和凝固;知道物态变化伴随着吸热和放热,并能将其应用于解释生活中常见的现象。

科学观念:通过观察干冰及碘的变化认识升华和凝华,初步形成物质的状态会发生变化的观念。

科学思维:基于实验事实,归纳出升华和凝华的科学概念;解释生产生活中的常见现象,提高学生分析、比较和推理的能力。

探究实践;通过拓展性阅读,设计探究碘升华的实验方案,并对探究过程和结果进行反思与评价。

态度责任;通过了解生产生活中有关升华和凝华的具体实例,感受到科学就在身边。

以上目标依据《学科课程标准》第 页 第 行

学情分析

学生对熔化和凝固、汽化和液化有较丰富的认识基础,但对升华和凝华过程缺乏足够认知。部分学生可能会认为固态物质转变成气态物质的过程中,经历了液态的过程,即“固态→液态→气态”,只是中间的液态过程持续的时间很短暂,无法观察。因此,教学中教师需通过设计活动让学生破解该“疑惑点”,并组织有效的教学活动,针对性地引导学生,进而帮助学生构建科学概念。

你分析一下哪些学生的原有知识不能支撑这堂课的学习?

课程内容分析 课表解读/教材分析/支持性材料

本课是七年级下册第3章《物质的特性》第2节《物态变化》第六课时。升华和凝华也是常见的物态变化,根据教材的编排顺序,它们是物态变化中的最后一组。可是,与熔化、凝固以及汽化、液化不同,生活中能直接看到升华或凝华现象的例子不多。因此,教材先安排了观察干冰升华的探索活动,然后建构升华和凝华的概念及发生这种现象的原因。最后采用思考和讨论等丰富多样的形式,让学生逐步感受到升华和凝华现象。

教学过程

学习任务① 探秘“冰块”本质

学习活动 分别将干冰和冰块投入两个盛等 教学活动 演示“冰块”吹气球,组织班级

量水的大烧杯中,并观察现象。 同学观察气球发生的变化,并表达出所看到

课堂伊始,加入玻璃瓶中的“冰块”其实是 的现象。

干冰,它在玻璃瓶中由固体直接变成了气态 气球为什么会鼓起来

二氧化碳,瓶内气体越来越多,气球变鼓。

过程诊断

借助干冰能把气球“吹”鼓,这意外的现象会给学生带来较大的思维冲击,进而产生浓烈的探究兴趣,有利于学生迅速进入学习主题。

学校任务② 建构“升华”概念

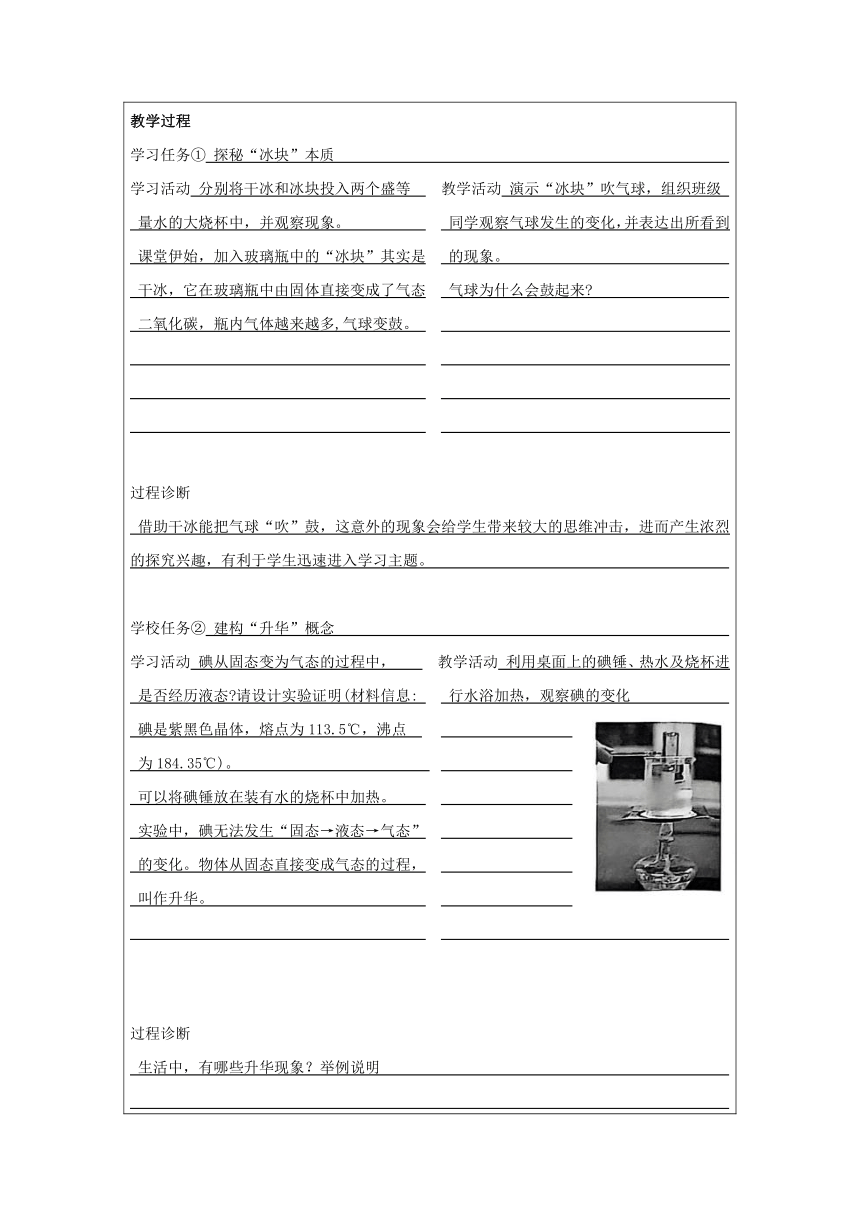

学习活动 碘从固态变为气态的过程中, 教学活动 利用桌面上的碘锤、热水及烧杯进

是否经历液态 请设计实验证明(材料信息: 行水浴加热,观察碘的变化

碘是紫黑色晶体,熔点为113.5℃,沸点

为184.35℃)。

可以将碘锤放在装有水的烧杯中加热。

实验中,碘无法发生“固态→液态→气态”

的变化。物体从固态直接变成气态的过程,

叫作升华。

过程诊断

生活中,有哪些升华现象?举例说明

教学过程

学习任务③ 建构“凝华”概念

学习活动 完成教材图3.2-37的活动 教学活动 物质三态变化的结构图。

观察并记录现象

物体从气态直接变成固态的过程,叫作凝

华。

过程诊断

以干冰串联整个课堂活动,可以在学生建构升华和凝华概念时提供足够多的感性认识,逐步培养学生多视角、多元化地观察同一事物的能力,发展学生的科学思维。

学校任务④ 在生活中、生产中的应用

学习活动 舞台上正在工作的干冰装置。 教学活动

舞台上出现白雾的原理。

冻干技术

冻干技术的应用原理。

过程诊断

通过应用所学知识来解释生活中出现的相关现象,可以检验学生是否学会,同时让学生感悟到物质性质决定物质用途,科学就在我们身边。

达标检测

题目:将干冰投入装水的玻璃瓶中时,发现水在剧烈“沸腾”,如图所示,瓶口出现大量“白气”。此“白气”是( )。

A.干冰升华产生的大量二氧化碳气体

B.干冰升华放热使水汽化形成的水蒸气

C.干冰熔化吸热使空气中的水蒸气液化形成的小水滴

D.干冰升华吸热使空气中的水蒸气液化形成的小水滴

课堂小结

反思改进 本节课作业

如果在上这节课,我会这样设计: 板书设计

第2节物态变化(第六课时)

课题 第一节 物态变化 课时 第六课时

学习目标 目标类型/目标行为1.物质的变化与化学反应

2.1物质的三态变化7~9年级:①理解物质的三态及其变化的特点,并能用图像描述这些特点,如水的沸腾、晶体的熔化和凝固;知道物态变化伴随着吸热和放热,并能将其应用于解释生活中常见的现象。

科学观念:通过观察干冰及碘的变化认识升华和凝华,初步形成物质的状态会发生变化的观念。

科学思维:基于实验事实,归纳出升华和凝华的科学概念;解释生产生活中的常见现象,提高学生分析、比较和推理的能力。

探究实践;通过拓展性阅读,设计探究碘升华的实验方案,并对探究过程和结果进行反思与评价。

态度责任;通过了解生产生活中有关升华和凝华的具体实例,感受到科学就在身边。

以上目标依据《学科课程标准》第 页 第 行

学情分析

学生对熔化和凝固、汽化和液化有较丰富的认识基础,但对升华和凝华过程缺乏足够认知。部分学生可能会认为固态物质转变成气态物质的过程中,经历了液态的过程,即“固态→液态→气态”,只是中间的液态过程持续的时间很短暂,无法观察。因此,教学中教师需通过设计活动让学生破解该“疑惑点”,并组织有效的教学活动,针对性地引导学生,进而帮助学生构建科学概念。

你分析一下哪些学生的原有知识不能支撑这堂课的学习?

课程内容分析 课表解读/教材分析/支持性材料

本课是七年级下册第3章《物质的特性》第2节《物态变化》第六课时。升华和凝华也是常见的物态变化,根据教材的编排顺序,它们是物态变化中的最后一组。可是,与熔化、凝固以及汽化、液化不同,生活中能直接看到升华或凝华现象的例子不多。因此,教材先安排了观察干冰升华的探索活动,然后建构升华和凝华的概念及发生这种现象的原因。最后采用思考和讨论等丰富多样的形式,让学生逐步感受到升华和凝华现象。

教学过程

学习任务① 探秘“冰块”本质

学习活动 分别将干冰和冰块投入两个盛等 教学活动 演示“冰块”吹气球,组织班级

量水的大烧杯中,并观察现象。 同学观察气球发生的变化,并表达出所看到

课堂伊始,加入玻璃瓶中的“冰块”其实是 的现象。

干冰,它在玻璃瓶中由固体直接变成了气态 气球为什么会鼓起来

二氧化碳,瓶内气体越来越多,气球变鼓。

过程诊断

借助干冰能把气球“吹”鼓,这意外的现象会给学生带来较大的思维冲击,进而产生浓烈的探究兴趣,有利于学生迅速进入学习主题。

学校任务② 建构“升华”概念

学习活动 碘从固态变为气态的过程中, 教学活动 利用桌面上的碘锤、热水及烧杯进

是否经历液态 请设计实验证明(材料信息: 行水浴加热,观察碘的变化

碘是紫黑色晶体,熔点为113.5℃,沸点

为184.35℃)。

可以将碘锤放在装有水的烧杯中加热。

实验中,碘无法发生“固态→液态→气态”

的变化。物体从固态直接变成气态的过程,

叫作升华。

过程诊断

生活中,有哪些升华现象?举例说明

教学过程

学习任务③ 建构“凝华”概念

学习活动 完成教材图3.2-37的活动 教学活动 物质三态变化的结构图。

观察并记录现象

物体从气态直接变成固态的过程,叫作凝

华。

过程诊断

以干冰串联整个课堂活动,可以在学生建构升华和凝华概念时提供足够多的感性认识,逐步培养学生多视角、多元化地观察同一事物的能力,发展学生的科学思维。

学校任务④ 在生活中、生产中的应用

学习活动 舞台上正在工作的干冰装置。 教学活动

舞台上出现白雾的原理。

冻干技术

冻干技术的应用原理。

过程诊断

通过应用所学知识来解释生活中出现的相关现象,可以检验学生是否学会,同时让学生感悟到物质性质决定物质用途,科学就在我们身边。

达标检测

题目:将干冰投入装水的玻璃瓶中时,发现水在剧烈“沸腾”,如图所示,瓶口出现大量“白气”。此“白气”是( )。

A.干冰升华产生的大量二氧化碳气体

B.干冰升华放热使水汽化形成的水蒸气

C.干冰熔化吸热使空气中的水蒸气液化形成的小水滴

D.干冰升华吸热使空气中的水蒸气液化形成的小水滴

课堂小结

反思改进 本节课作业

如果在上这节课,我会这样设计: 板书设计

第2节物态变化(第六课时)

同课章节目录