2016春高中语文(鲁人版必修一)教学课件:第9课《赤壁之战》 (共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春高中语文(鲁人版必修一)教学课件:第9课《赤壁之战》 (共36张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-06-03 16:24:04 | ||

图片预览

文档简介

课件36张PPT。导入新课一千八百多年前,东汉末年,曹操“挟天子以令诸侯”统一了黄河流域。为了一统天下,曹操南下击败刘表、刘备,占据了“荆、襄”之地,又乘胜企图以80万大军渡过长江,夺取江南东吴的地盘。面对强兵压境,孙权与刘备联合起来,在赤壁一带,与曹操决战。当时曹军号称80万大军,东吴周瑜率军3万,双方兵力对比悬殊。最后孙刘联军“以少胜多”,战争以曹军大败而告终。“赤壁之战”以后,曹操一段时间内无力南下,奠定了魏、吴、蜀“三国鼎立”的局面。那么,东吴怎么会以少胜多,击败曹军的呢?这就是本文要讲述的故事。赤壁之战学习目标1.?使学生懂得《赤壁之战》中,东吴获胜的根本原因在于知己知彼,利用天时地利,扬长避短。?

2.?整体感知课文内容,理清思路。?

3.?学会本课的生字、新词。重难点:?

使学生懂得《赤壁之战》中,东吴获胜的根本原因在于知己知彼,利用天时地利,扬长避短。?相关知识:1、选自《资治通鉴》。 《资治通鉴》是我国古代最大的编年体通史,记载了上起周威烈王二十三年下至五代周世宗显德六年1362年的历史。由司马光花了19年时间编成。

2、司马光,字君实,北宋政治家、史学家,文学家。

3、宋神宗认为此书“鉴于往事,有资于治道”,于是定名为“资治通鉴”。历史史实:

以下均208年事,只标出月份:

七月曹操南下。

八月刘表卒,刘琮屯襄阳,刘备屯樊城。

九月曹军抵新野、襄阳,刘琮降曹。刘备南走,与鲁肃会于当阳,用肃计,进住鄂县之樊口。曹军大败刘备于当阳长坂。

十至十一月曹军自江陵东下。孙刘联盟形成。周瑜从柴桑出军,与操遇于赤壁。黄盖火攻成功,操败走,经华容道至江陵,引军北还。相关内容:

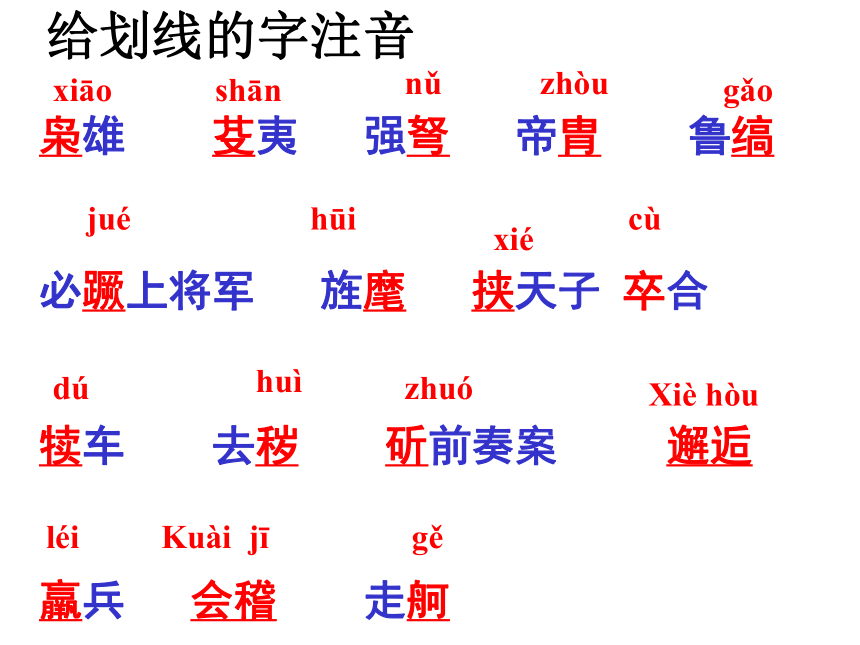

赵子龙长坂桥七进七出、张翼德声震三军、孙刘联盟、诸葛亮舌战群儒、草船借剑、巧借东风、苦肉记、蒋干盗书、火烧赤壁、华容道、借荆州、气周瑜枭雄 芟夷 强弩 帝胄 鲁缟

必蹶上将军 旌麾 挟天子 卒合

犊车 去秽 斫前奏案 邂逅

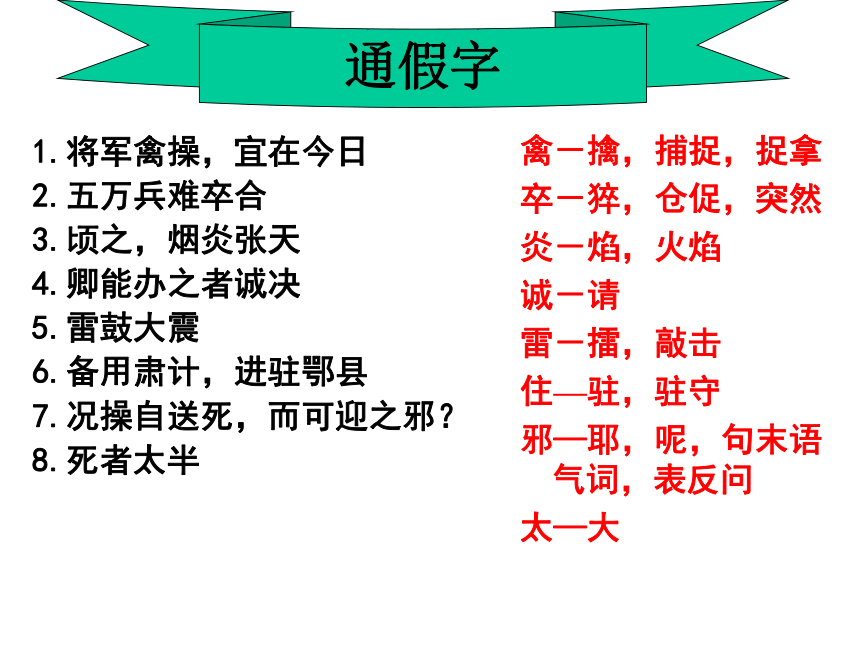

羸兵 会稽 走舸 给划线的字注音xiāoshānnǔzhòugǎojuéhūixiécùdúhuìzhuóXiè hòuléiKuài jīgě1.将军禽操,宜在今日

2.五万兵难卒合

3.顷之,烟炎张天

4.卿能办之者诚决

5.雷鼓大震

6.备用肃计,进驻鄂县

7.况操自送死,而可迎之邪?

8.死者太半

通假字禽-擒,捕捉,捉拿

卒-猝,仓促,突然

炎-焰,火焰

诚-请

雷-擂,敲击

住—驻,驻守

邪—耶,呢,句末语气词,表反问

太—大

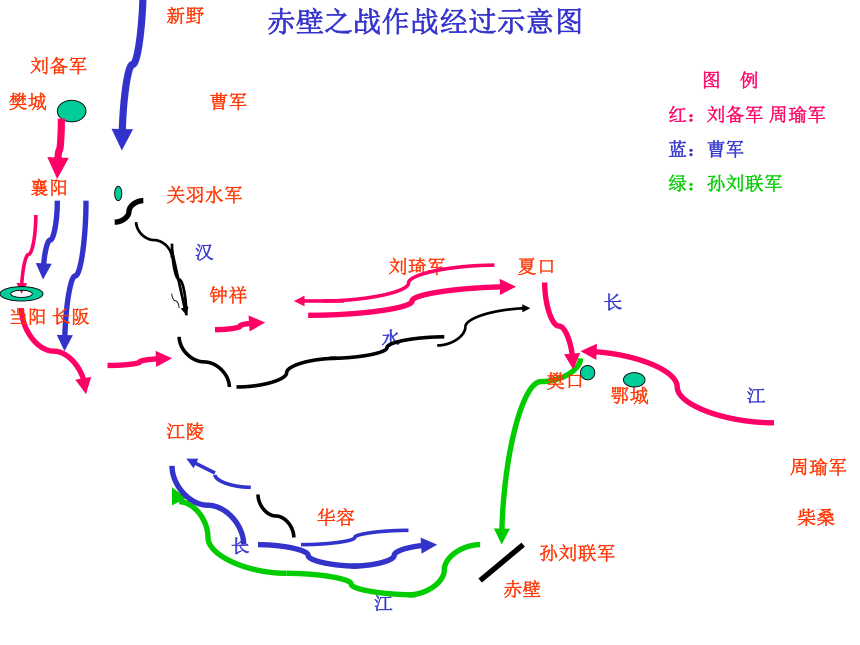

新野刘备军曹军樊城襄阳当阳 长阪汉钟祥刘琦军夏口江陵水樊口鄂城长江华容赤壁孙刘联军周瑜军柴桑长江关羽水军赤壁之战作战经过示意图 图 例

红:刘备军 周瑜军

蓝:曹军

绿:孙刘联军1、快速阅读课文,划分节次,找出生字词并解决。2、以省略部分为分界线,全文分为两部分。请大家结合课文注释,概括各节大意,给第一部分分层。提示:

孙刘联盟议抗曹

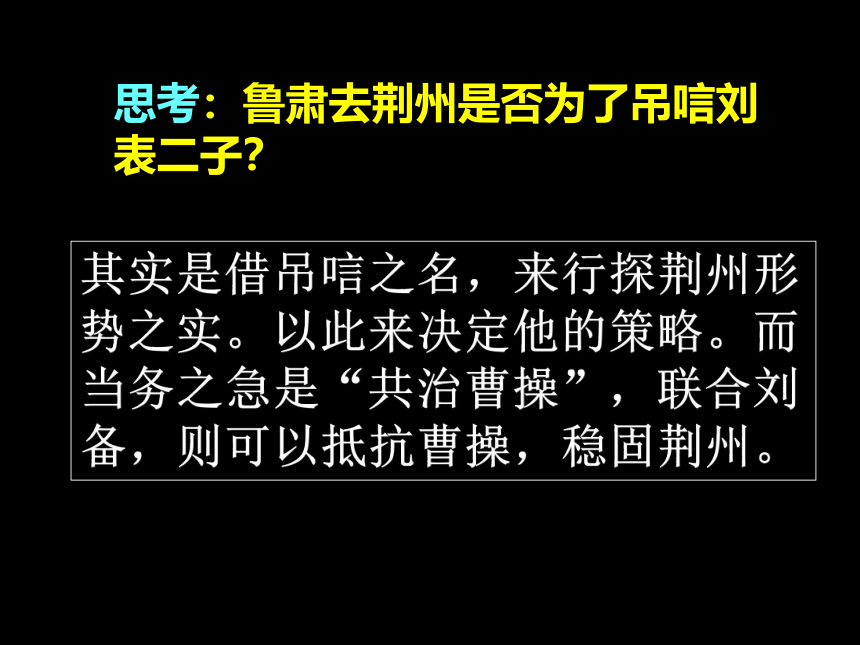

君臣战和议破曹雄姿英发初,鲁肃闻刘表卒,言于孙权曰:“荆州与国邻接,江山险固,沃野万里,士民殷富,若据而有之,此帝王之资也。今刘表新亡,二子不协,军中诸将,各有彼此。刘备,天下枭雄,与操有隙,寄寓于表,表恶其能而不能用也。若备与彼协心,上下齐同,则宜抚安,与结盟好;如有离违,宜别图之,以济大事。肃请得奉命吊表二子,并慰劳其军中用事者,及说备使抚表众,同心一意,共治曹操,备必喜而从命。如其克谐,天下可定也。今不速往,恐为操所先。”权即遣肃行。 思考:鲁肃去荆州是否为了吊唁刘表二子?其实是借吊唁之名,来行探荆州形势之实。以此来决定他的策略。而当务之急是“共治曹操”,联合刘备,则可以抵抗曹操,稳固荆州。 到夏口,闻操已向荆州,晨夜兼道,比至南郡,而琮已降,备南走,肃径迎之,与备会于当阳长坂。肃宣权旨,论天下事势,致殷勤之意,且问备曰:“豫州今欲何至?”备曰:“与苍梧太守吴巨有旧,欲往投之。”肃曰:“孙讨虏聪明仁惠,敬贤礼士,江表英豪咸归附之,已据有六郡,兵精粮多,足以立事。今为君计,莫若遣腹心自结于东,以共济世业。而欲投吴巨,巨是凡人,偏在远郡,行将为人所并,岂足托乎!”备甚悦。肃又谓诸葛亮曰:“我,子瑜友也。”即共定交。子瑜者,亮兄瑾也,避乱江东,为孙权长史。备用肃计,进住鄂县之樊口。 思考:刘备欲投吴巨,是不是他的真实意图?鲁肃是怎样取得刘备信任的? 刘备的“投吴巨”之说纯系遁辞,他当时唯一可依靠的力量只有孙权;鲁肃劝刘备“自结于东”是为了对付当前的大敌曹操,符合他的战略策略思想;鲁肃与诸葛亮“共定交”,表现了他的诚意。曹操自江陵将顺江东下,诸葛亮谓刘备曰:“事急矣,请奉命求救于孙将军。”遂与鲁肃俱诣孙权。亮见权于柴桑,说权曰:“海内大乱,将军起兵江东,刘豫州收众汉南,与曹操共争天下。今操芟夷大难,略已平矣,遂破荆州,威震四海。英雄无用武之地,故豫州遁逃至此,愿将军量力而处之!若能以吴、越之众与中国抗衡,不如早与之绝;若不能,何不按兵束甲,北面而事之!今将军外托服从之名而内怀犹豫之计,事急而不断,祸至无日矣!”权曰:“苟如君言,刘豫州何不遂事之乎?”亮曰:“田横,齐之壮士耳,犹守义不辱;况刘豫州王室之胄,英才盖世,众士慕仰,若水之归海。若事之不济,此乃天也,安能复为之下乎!”权勃然曰:“吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人,吾计决矣!非刘豫州莫可以当曹操者,然豫州新败之后,安能抗此难乎?”亮曰:“豫州军虽败于长坂,今战士还者及关羽水军精甲万人,刘琦合江夏战士亦不下万人。曹操之众远来疲敝,闻追豫州,轻骑一百一夜行三百余里,此所谓‘强弩之末势不能穿鲁缟’者也,故兵法忌之,曰‘必蹶上将军’。且北方之人,不习水战;又,荆州之民附操者,逼兵势耳,非心服也。今将军诚能命猛将统兵数万,与豫州协规同力,破操军必矣。操军破,必北还;如此则荆、吴之势强,鼎足之形成矣。成败之机,在于今日!”权大悦,与其群下谋之。思考:诸葛亮第一段话“海内大乱……祸至无日矣”的要害是什么? 劝孙抗曹

①强调“共争天下”,君臣之分未定,以此消除孙权的忧虑。

②针对孙“内怀犹豫之计”,以“北面事之”相激;

③以田横“守义不辱”、刘备“不为之下”为孙树立对抗的榜样。思考:孙权听了诸葛亮的一席话,竟然“大悦”,诸葛亮是如何进一步说服孙权的呢?诸葛亮对刘、孙、曹三方力量对比的分析以及对形势发展的预测:

(1)诸葛亮对刘、曹、孙各方实力的分析。

刘——战士还者及关羽水军一万,刘琦一万。

曹——兵力上,主力已疲;战术上,不习水

战;军心上,降卒不服。

孙——兵数万。

(2)对未来形势的预测:破操后天下三分,鼎足之形成是时曹操遗权书曰:“近者奉辞伐罪,旌麾南指,刘琮束手。今治水军八十万众,方与将军会猎于吴。”权以示群下,莫不响震失色。长史张昭等曰:“曹公,豺虎也,挟天子以征四方,动以朝廷为辞,今日拒之,事更不顺。且将军大势可以拒操者,长江也;今操得荆州,奄有其地,刘表治水军,蒙冲斗舰乃以千数,操悉浮以沿江,兼有步兵,水陆俱下,此为长江之险已与我共之矣。而势力众寡又不可论。愚谓大计不如迎之。”鲁肃独不言。权起更衣,肃追于宇下。权知其意,执肃手曰:“卿欲何言?”肃曰:“向察众人之议,专欲误将军,不足与图大事。今肃可迎操耳,如将军不可也。何以言之?今肃迎操,操当以肃还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事,乘犊车,从吏卒,交游士林,累官故不失州郡也。将军迎操,欲安所归乎?愿早定大计,莫用众人之议也!”权叹息曰:“诸人持议,甚失孤望。今卿廓开大计,正与孤同。” 1、曹操这封战书的意图是什么? 威吓孙权:“奉辞伐罪”表示师出有名;“旌麾南指,刘琮束手”说明所向披靡;“水军八十万”宣扬实力。企图“不战而屈人之兵” 。2、试归纳张昭等人主张迎降的理由。 ①政治因素——曹操“挟天子以征四方”,拒之不顺;②地理因素——操占荆州,与吴共有长江之险; ③军事因素——实力相差悬殊。 3、鲁肃的话为什么立即得到孙权的认同?①鲁肃在关键时刻向孙权陈说迎降唯独对他不利,希望他“早定大计”;

②孙权主战,但对内部意见分歧持慎重态度。时周瑜受使至番阳,肃劝权召瑜还。瑜至,谓权曰:“操虽托名汉相,其实汉贼也。将军以神武雄才,兼仗父兄之烈,割据江东,地方数千里,兵精足用,英雄乐业,当横行天下,为汉家除残去秽;况操自送死,而可迎之邪?请为将军筹之。今北土未平,马超、韩遂尚在关西,为操后患;而操舍鞍马,仗舟楫,与吴、越争衡。今又盛寒,马无稿草。驱中国士众远涉江湖之间,不习水土,必生疾病。此数者用兵之患也,而操皆冒行之。将军禽操,宜在今日。瑜请得精兵数万人,进住夏口,保为将军破之!”权曰:“老贼欲废汉自立久矣,徒忌二袁、吕布、刘表与孤耳;今数雄已灭,惟孤尚存。孤与老贼势不两立,君言当击,甚与孤合,此天以君授孤也。”因拔刀斫前奏案,曰:“诸将吏敢复有言当迎操者,与此案同!”乃罢会。 思考:周瑜是如何分析敌我力量对比的?①孙权的优势:政治上——为汉家除残去秽;

地理上——割据江东,地方数千里;

军事上——兵精足用,英雄乐业。

②曹操的劣势:有后患;

不习水战;

天时不利;

军粮不足;

士兵不服水土。是夜,瑜复见权曰:“诸人徒见操书言水步八十万而各恐慑,不复料其虚实,便开此议,甚无谓也。今以实校之,彼所将中国人不过十五六万,且已久疲;所得表众亦极七八万耳,尚怀狐疑。夫以疲病之卒御狐疑之众,众数虽多,甚未足畏。瑜得精兵五万,自足制之,愿将军勿虑!”权抚其背曰:“公瑾,卿言至此,甚合孤心。子布、元表诸人各顾妻子,挟持私虑,深失所望;独卿与子敬与孤同耳,此天以卿二人赞孤也!五万兵难卒合,已选三万人,船、粮、战具俱办。卿与子敬、程公便在前发,孤当续发人众,多载资粮,为卿后援。卿能办之者诚决,邂逅不如意,便还就孤,孤当与孟德决之。”遂以周瑜、程普为左右督,将兵与备并力逆操;以鲁肃为赞军校尉,助画方略。 1、周瑜为何要夜见孙权?他再陈方略对孙权有何作用?孙权虽作最后决断,但信心不足,周瑜深知这一点。

周瑜再次作了双方兵力对比,并阐述能以少胜多的道理,揭露曹操的虚声恫吓和不可克服的弱点。使孙权抗曹的忧虑得到进一步扫除。2、孙权如此犹豫能在本段找到什么依据吗?这段话表明了孙权什么心态?“独卿与子敬与孤同耳”——主张迎降的人很多。

“五万兵难卒合,已选三万人”——说明兵力不足。

表明孙权对胜利还没有充分把握,与曹操决一死战。同时也对周瑜绝对信任。时操军众已有疾疫,初一交战,操军不利,引次江北。瑜等在南岸,瑜部将黄盖曰:“今寇众我寡,难与持久。操军方连船舰,首尾相接,可烧而走也。”乃取蒙冲斗舰十艘,载燥荻枯柴,灌油其中,裹以帷幕,上建旌旗,豫备走舸,系于其尾。先以书遗操,诈云欲降。时东南风急,盖以十舰最著前,中江举帆,余船以次俱进。操军吏士皆出营立观,指言盖降。去北军二里余,同时发火,火烈风猛,船往如箭,烧尽北船,延及岸上营落。顷之,烟炎张天,人马烧溺死者甚众。瑜等率轻锐继其后,雷鼓大震,北军大坏,操引军从华容道步走,遇泥泞,道不通,天又大风,悉使羸兵负草填之,骑乃得过。羸兵为人马所蹈藉,陷泥中,死者甚众。刘备、周瑜水陆并进,追操至南郡。时操军兼以饥疫,死者太半。操乃留征南将军曹仁、横野将军徐晃守江陵,折冲将军乐进守襄阳,引军北还。 1、探虚实鲁肃吊丧2—3、论时势刘备用计4、谋联合孔明游说5、破众议仲谋初决6、计破曹君臣一心7、张意气公瑾请缨8—9、立奇功老将献计

借东风火烧曹军在曹操大军压境的情况下,鲁素、诸葛亮策动孙刘联盟。在鲁素、周瑜等人的劝说下,孙权坚定抗曹的决心赤壁之战的过程和结果详略本文突出了孙权什么性格、特点?分析:

在曹操大军压境的时候,孙权不甘心受制于人,坚持采取对抗的方针,表现了他的英雄性格。但又持谨慎态度:对刘备,在了解他的兵力后,才和他结成联盟;对臣下,允许他们充分发表自己的意见,即便是主张迎降,也不加以责罚。而在充分比较了敌我双方的优势劣势,作了最后决断之后,则坚决制止迎降的言论。他的深思熟虑和坚决果断的作风,使他掌握了战争的主动权,成为赤壁之战中的关键人物。史笔既要尊重客观事实,不能有一丝一毫的虚构成分,又要分清事情的轻重,这是最基本的原则。

1、详略分明,既再现历史事件的全过程,又突出地描述其中的重要史实。

2、评价人物在历史过程中的作用,寓褒贬于叙事。

3、在叙事中显示历史事件发展过程的必然规律。史笔有什么特点呢?若能以吴、越之众与中国抗衡

事急而不断,祸至无日矣

权起更衣,肃追于宇下

今肃迎操,操当以肃还付乡党

操虽托名汉相,其实汉贼也。

割据江东,地方数千里

驱中国士众远涉江湖之间

子布、元表诸人各顾妻子,挟持私虑 古今异义:刘备,天下枭雄。

巨是凡人,偏在远郡。

子瑜者,亮兄瑾也。

此数者用兵之患也 。

恐为操所先。

荆州之民附操者,逼兵势耳

羸兵为人马所蹈藉

(吾不能举全吴之地,十万之众),受制于人

判断句被动句巨是凡人,偏在远群郡,行将为人所并。

与苍梧太守吴巨有旧

吊表二子,并慰劳其军中用事者

晨夜兼道,比至南郡,而琮已降,备南走

事急矣,请奉命求救于孙将军。

非刘豫州莫可以当曹操者

向察众人之议,专欲误将军

若据而有之,此帝王之资也。 课文中曾出现过的词语:将军以神武雄才,兼仗父兄之烈,割据江东

因拔刀斫前秦案

不复料其虚实

初一交战,操军不利,引次江北

去北军二里余,同时发火

烧尽北船,延及岸上营落

操引军从华容道步走

因拔刀斫前秦案

乘犊车,从吏卒,交游士林

(一)常用文言词。

次:①临时驻扎。例:引次江北。②次序。例:余船以次俱进。

当:①抵挡。例:非刘豫州莫可以当曹操者。②应当。例:当横行天下。③会。例:操当以肃还付乡党。

方:①方法、计谋。例:助画方略。②将要。例:方与将军会猎于吴。③刚。例:操军方连船舰。④方面、地区。例:挟天子以征四方。⑤古代计算面积用语,正方形(各边长度相等)。例:地方数千里。

计:①出计、谋划。例:今为君计。②计谋。例:备用肃计。

将:①将领。例:命猛将统兵数万。②统帅、带领。例:彼所将中国人不过十五六万。③将要。例:将顺江东下。④扶持。例:出郭相扶将。⑤助词,无义。例:宫使驱将惜不得。

蹶:①跌倒。例:一蹶不振。②使受挫。例:必蹶上将军。

立:①站立。例:操军吏士皆出营立观。②使成。例:足以立事。③即、立即。例:公子立自责,似无所容者。乃:①是。例:若事之不济,此乃天也。②于是。例:乃罢会。③才。例:骑乃得过。④乃至。例:蒙冲斗舰乃以千数。

夷:①削平。例:今操芟夷大难。②平坦。例:夫夷以近,则游者众。③古代我国少数民族名。例:西和诸戎,南抚夷越。

走:①快跑、逃跑。例:操引军从华容道步走。②使逃、驱赶。例:可烧而走也。

卒:①士兵。例:以疲病之卒御孤疑之众。②死。例:鲁肃闻刘表卒。③终于。例:卒相与欢,为刎颈之交。

(二)容易误解的语言现象——二字相连却并非双音词。

①地方(土地纵横各……)[例]地方数千里。

②妻子(妻和儿女)[例]子布、元表诸人,各顾妻子。

③北面(面向北)[例]北面而事之。

④交通(相交而后通达)[例]阡陌交通。

⑤无论(不要说)[例]乃不知有汉,无论魏晋。

⑥于是(在这件事上)[例]吾祖死于是。

赤壁

杜牧念奴娇 赤壁怀古

苏轼课外欣赏

2.?整体感知课文内容,理清思路。?

3.?学会本课的生字、新词。重难点:?

使学生懂得《赤壁之战》中,东吴获胜的根本原因在于知己知彼,利用天时地利,扬长避短。?相关知识:1、选自《资治通鉴》。 《资治通鉴》是我国古代最大的编年体通史,记载了上起周威烈王二十三年下至五代周世宗显德六年1362年的历史。由司马光花了19年时间编成。

2、司马光,字君实,北宋政治家、史学家,文学家。

3、宋神宗认为此书“鉴于往事,有资于治道”,于是定名为“资治通鉴”。历史史实:

以下均208年事,只标出月份:

七月曹操南下。

八月刘表卒,刘琮屯襄阳,刘备屯樊城。

九月曹军抵新野、襄阳,刘琮降曹。刘备南走,与鲁肃会于当阳,用肃计,进住鄂县之樊口。曹军大败刘备于当阳长坂。

十至十一月曹军自江陵东下。孙刘联盟形成。周瑜从柴桑出军,与操遇于赤壁。黄盖火攻成功,操败走,经华容道至江陵,引军北还。相关内容:

赵子龙长坂桥七进七出、张翼德声震三军、孙刘联盟、诸葛亮舌战群儒、草船借剑、巧借东风、苦肉记、蒋干盗书、火烧赤壁、华容道、借荆州、气周瑜枭雄 芟夷 强弩 帝胄 鲁缟

必蹶上将军 旌麾 挟天子 卒合

犊车 去秽 斫前奏案 邂逅

羸兵 会稽 走舸 给划线的字注音xiāoshānnǔzhòugǎojuéhūixiécùdúhuìzhuóXiè hòuléiKuài jīgě1.将军禽操,宜在今日

2.五万兵难卒合

3.顷之,烟炎张天

4.卿能办之者诚决

5.雷鼓大震

6.备用肃计,进驻鄂县

7.况操自送死,而可迎之邪?

8.死者太半

通假字禽-擒,捕捉,捉拿

卒-猝,仓促,突然

炎-焰,火焰

诚-请

雷-擂,敲击

住—驻,驻守

邪—耶,呢,句末语气词,表反问

太—大

新野刘备军曹军樊城襄阳当阳 长阪汉钟祥刘琦军夏口江陵水樊口鄂城长江华容赤壁孙刘联军周瑜军柴桑长江关羽水军赤壁之战作战经过示意图 图 例

红:刘备军 周瑜军

蓝:曹军

绿:孙刘联军1、快速阅读课文,划分节次,找出生字词并解决。2、以省略部分为分界线,全文分为两部分。请大家结合课文注释,概括各节大意,给第一部分分层。提示:

孙刘联盟议抗曹

君臣战和议破曹雄姿英发初,鲁肃闻刘表卒,言于孙权曰:“荆州与国邻接,江山险固,沃野万里,士民殷富,若据而有之,此帝王之资也。今刘表新亡,二子不协,军中诸将,各有彼此。刘备,天下枭雄,与操有隙,寄寓于表,表恶其能而不能用也。若备与彼协心,上下齐同,则宜抚安,与结盟好;如有离违,宜别图之,以济大事。肃请得奉命吊表二子,并慰劳其军中用事者,及说备使抚表众,同心一意,共治曹操,备必喜而从命。如其克谐,天下可定也。今不速往,恐为操所先。”权即遣肃行。 思考:鲁肃去荆州是否为了吊唁刘表二子?其实是借吊唁之名,来行探荆州形势之实。以此来决定他的策略。而当务之急是“共治曹操”,联合刘备,则可以抵抗曹操,稳固荆州。 到夏口,闻操已向荆州,晨夜兼道,比至南郡,而琮已降,备南走,肃径迎之,与备会于当阳长坂。肃宣权旨,论天下事势,致殷勤之意,且问备曰:“豫州今欲何至?”备曰:“与苍梧太守吴巨有旧,欲往投之。”肃曰:“孙讨虏聪明仁惠,敬贤礼士,江表英豪咸归附之,已据有六郡,兵精粮多,足以立事。今为君计,莫若遣腹心自结于东,以共济世业。而欲投吴巨,巨是凡人,偏在远郡,行将为人所并,岂足托乎!”备甚悦。肃又谓诸葛亮曰:“我,子瑜友也。”即共定交。子瑜者,亮兄瑾也,避乱江东,为孙权长史。备用肃计,进住鄂县之樊口。 思考:刘备欲投吴巨,是不是他的真实意图?鲁肃是怎样取得刘备信任的? 刘备的“投吴巨”之说纯系遁辞,他当时唯一可依靠的力量只有孙权;鲁肃劝刘备“自结于东”是为了对付当前的大敌曹操,符合他的战略策略思想;鲁肃与诸葛亮“共定交”,表现了他的诚意。曹操自江陵将顺江东下,诸葛亮谓刘备曰:“事急矣,请奉命求救于孙将军。”遂与鲁肃俱诣孙权。亮见权于柴桑,说权曰:“海内大乱,将军起兵江东,刘豫州收众汉南,与曹操共争天下。今操芟夷大难,略已平矣,遂破荆州,威震四海。英雄无用武之地,故豫州遁逃至此,愿将军量力而处之!若能以吴、越之众与中国抗衡,不如早与之绝;若不能,何不按兵束甲,北面而事之!今将军外托服从之名而内怀犹豫之计,事急而不断,祸至无日矣!”权曰:“苟如君言,刘豫州何不遂事之乎?”亮曰:“田横,齐之壮士耳,犹守义不辱;况刘豫州王室之胄,英才盖世,众士慕仰,若水之归海。若事之不济,此乃天也,安能复为之下乎!”权勃然曰:“吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人,吾计决矣!非刘豫州莫可以当曹操者,然豫州新败之后,安能抗此难乎?”亮曰:“豫州军虽败于长坂,今战士还者及关羽水军精甲万人,刘琦合江夏战士亦不下万人。曹操之众远来疲敝,闻追豫州,轻骑一百一夜行三百余里,此所谓‘强弩之末势不能穿鲁缟’者也,故兵法忌之,曰‘必蹶上将军’。且北方之人,不习水战;又,荆州之民附操者,逼兵势耳,非心服也。今将军诚能命猛将统兵数万,与豫州协规同力,破操军必矣。操军破,必北还;如此则荆、吴之势强,鼎足之形成矣。成败之机,在于今日!”权大悦,与其群下谋之。思考:诸葛亮第一段话“海内大乱……祸至无日矣”的要害是什么? 劝孙抗曹

①强调“共争天下”,君臣之分未定,以此消除孙权的忧虑。

②针对孙“内怀犹豫之计”,以“北面事之”相激;

③以田横“守义不辱”、刘备“不为之下”为孙树立对抗的榜样。思考:孙权听了诸葛亮的一席话,竟然“大悦”,诸葛亮是如何进一步说服孙权的呢?诸葛亮对刘、孙、曹三方力量对比的分析以及对形势发展的预测:

(1)诸葛亮对刘、曹、孙各方实力的分析。

刘——战士还者及关羽水军一万,刘琦一万。

曹——兵力上,主力已疲;战术上,不习水

战;军心上,降卒不服。

孙——兵数万。

(2)对未来形势的预测:破操后天下三分,鼎足之形成是时曹操遗权书曰:“近者奉辞伐罪,旌麾南指,刘琮束手。今治水军八十万众,方与将军会猎于吴。”权以示群下,莫不响震失色。长史张昭等曰:“曹公,豺虎也,挟天子以征四方,动以朝廷为辞,今日拒之,事更不顺。且将军大势可以拒操者,长江也;今操得荆州,奄有其地,刘表治水军,蒙冲斗舰乃以千数,操悉浮以沿江,兼有步兵,水陆俱下,此为长江之险已与我共之矣。而势力众寡又不可论。愚谓大计不如迎之。”鲁肃独不言。权起更衣,肃追于宇下。权知其意,执肃手曰:“卿欲何言?”肃曰:“向察众人之议,专欲误将军,不足与图大事。今肃可迎操耳,如将军不可也。何以言之?今肃迎操,操当以肃还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事,乘犊车,从吏卒,交游士林,累官故不失州郡也。将军迎操,欲安所归乎?愿早定大计,莫用众人之议也!”权叹息曰:“诸人持议,甚失孤望。今卿廓开大计,正与孤同。” 1、曹操这封战书的意图是什么? 威吓孙权:“奉辞伐罪”表示师出有名;“旌麾南指,刘琮束手”说明所向披靡;“水军八十万”宣扬实力。企图“不战而屈人之兵” 。2、试归纳张昭等人主张迎降的理由。 ①政治因素——曹操“挟天子以征四方”,拒之不顺;②地理因素——操占荆州,与吴共有长江之险; ③军事因素——实力相差悬殊。 3、鲁肃的话为什么立即得到孙权的认同?①鲁肃在关键时刻向孙权陈说迎降唯独对他不利,希望他“早定大计”;

②孙权主战,但对内部意见分歧持慎重态度。时周瑜受使至番阳,肃劝权召瑜还。瑜至,谓权曰:“操虽托名汉相,其实汉贼也。将军以神武雄才,兼仗父兄之烈,割据江东,地方数千里,兵精足用,英雄乐业,当横行天下,为汉家除残去秽;况操自送死,而可迎之邪?请为将军筹之。今北土未平,马超、韩遂尚在关西,为操后患;而操舍鞍马,仗舟楫,与吴、越争衡。今又盛寒,马无稿草。驱中国士众远涉江湖之间,不习水土,必生疾病。此数者用兵之患也,而操皆冒行之。将军禽操,宜在今日。瑜请得精兵数万人,进住夏口,保为将军破之!”权曰:“老贼欲废汉自立久矣,徒忌二袁、吕布、刘表与孤耳;今数雄已灭,惟孤尚存。孤与老贼势不两立,君言当击,甚与孤合,此天以君授孤也。”因拔刀斫前奏案,曰:“诸将吏敢复有言当迎操者,与此案同!”乃罢会。 思考:周瑜是如何分析敌我力量对比的?①孙权的优势:政治上——为汉家除残去秽;

地理上——割据江东,地方数千里;

军事上——兵精足用,英雄乐业。

②曹操的劣势:有后患;

不习水战;

天时不利;

军粮不足;

士兵不服水土。是夜,瑜复见权曰:“诸人徒见操书言水步八十万而各恐慑,不复料其虚实,便开此议,甚无谓也。今以实校之,彼所将中国人不过十五六万,且已久疲;所得表众亦极七八万耳,尚怀狐疑。夫以疲病之卒御狐疑之众,众数虽多,甚未足畏。瑜得精兵五万,自足制之,愿将军勿虑!”权抚其背曰:“公瑾,卿言至此,甚合孤心。子布、元表诸人各顾妻子,挟持私虑,深失所望;独卿与子敬与孤同耳,此天以卿二人赞孤也!五万兵难卒合,已选三万人,船、粮、战具俱办。卿与子敬、程公便在前发,孤当续发人众,多载资粮,为卿后援。卿能办之者诚决,邂逅不如意,便还就孤,孤当与孟德决之。”遂以周瑜、程普为左右督,将兵与备并力逆操;以鲁肃为赞军校尉,助画方略。 1、周瑜为何要夜见孙权?他再陈方略对孙权有何作用?孙权虽作最后决断,但信心不足,周瑜深知这一点。

周瑜再次作了双方兵力对比,并阐述能以少胜多的道理,揭露曹操的虚声恫吓和不可克服的弱点。使孙权抗曹的忧虑得到进一步扫除。2、孙权如此犹豫能在本段找到什么依据吗?这段话表明了孙权什么心态?“独卿与子敬与孤同耳”——主张迎降的人很多。

“五万兵难卒合,已选三万人”——说明兵力不足。

表明孙权对胜利还没有充分把握,与曹操决一死战。同时也对周瑜绝对信任。时操军众已有疾疫,初一交战,操军不利,引次江北。瑜等在南岸,瑜部将黄盖曰:“今寇众我寡,难与持久。操军方连船舰,首尾相接,可烧而走也。”乃取蒙冲斗舰十艘,载燥荻枯柴,灌油其中,裹以帷幕,上建旌旗,豫备走舸,系于其尾。先以书遗操,诈云欲降。时东南风急,盖以十舰最著前,中江举帆,余船以次俱进。操军吏士皆出营立观,指言盖降。去北军二里余,同时发火,火烈风猛,船往如箭,烧尽北船,延及岸上营落。顷之,烟炎张天,人马烧溺死者甚众。瑜等率轻锐继其后,雷鼓大震,北军大坏,操引军从华容道步走,遇泥泞,道不通,天又大风,悉使羸兵负草填之,骑乃得过。羸兵为人马所蹈藉,陷泥中,死者甚众。刘备、周瑜水陆并进,追操至南郡。时操军兼以饥疫,死者太半。操乃留征南将军曹仁、横野将军徐晃守江陵,折冲将军乐进守襄阳,引军北还。 1、探虚实鲁肃吊丧2—3、论时势刘备用计4、谋联合孔明游说5、破众议仲谋初决6、计破曹君臣一心7、张意气公瑾请缨8—9、立奇功老将献计

借东风火烧曹军在曹操大军压境的情况下,鲁素、诸葛亮策动孙刘联盟。在鲁素、周瑜等人的劝说下,孙权坚定抗曹的决心赤壁之战的过程和结果详略本文突出了孙权什么性格、特点?分析:

在曹操大军压境的时候,孙权不甘心受制于人,坚持采取对抗的方针,表现了他的英雄性格。但又持谨慎态度:对刘备,在了解他的兵力后,才和他结成联盟;对臣下,允许他们充分发表自己的意见,即便是主张迎降,也不加以责罚。而在充分比较了敌我双方的优势劣势,作了最后决断之后,则坚决制止迎降的言论。他的深思熟虑和坚决果断的作风,使他掌握了战争的主动权,成为赤壁之战中的关键人物。史笔既要尊重客观事实,不能有一丝一毫的虚构成分,又要分清事情的轻重,这是最基本的原则。

1、详略分明,既再现历史事件的全过程,又突出地描述其中的重要史实。

2、评价人物在历史过程中的作用,寓褒贬于叙事。

3、在叙事中显示历史事件发展过程的必然规律。史笔有什么特点呢?若能以吴、越之众与中国抗衡

事急而不断,祸至无日矣

权起更衣,肃追于宇下

今肃迎操,操当以肃还付乡党

操虽托名汉相,其实汉贼也。

割据江东,地方数千里

驱中国士众远涉江湖之间

子布、元表诸人各顾妻子,挟持私虑 古今异义:刘备,天下枭雄。

巨是凡人,偏在远郡。

子瑜者,亮兄瑾也。

此数者用兵之患也 。

恐为操所先。

荆州之民附操者,逼兵势耳

羸兵为人马所蹈藉

(吾不能举全吴之地,十万之众),受制于人

判断句被动句巨是凡人,偏在远群郡,行将为人所并。

与苍梧太守吴巨有旧

吊表二子,并慰劳其军中用事者

晨夜兼道,比至南郡,而琮已降,备南走

事急矣,请奉命求救于孙将军。

非刘豫州莫可以当曹操者

向察众人之议,专欲误将军

若据而有之,此帝王之资也。 课文中曾出现过的词语:将军以神武雄才,兼仗父兄之烈,割据江东

因拔刀斫前秦案

不复料其虚实

初一交战,操军不利,引次江北

去北军二里余,同时发火

烧尽北船,延及岸上营落

操引军从华容道步走

因拔刀斫前秦案

乘犊车,从吏卒,交游士林

(一)常用文言词。

次:①临时驻扎。例:引次江北。②次序。例:余船以次俱进。

当:①抵挡。例:非刘豫州莫可以当曹操者。②应当。例:当横行天下。③会。例:操当以肃还付乡党。

方:①方法、计谋。例:助画方略。②将要。例:方与将军会猎于吴。③刚。例:操军方连船舰。④方面、地区。例:挟天子以征四方。⑤古代计算面积用语,正方形(各边长度相等)。例:地方数千里。

计:①出计、谋划。例:今为君计。②计谋。例:备用肃计。

将:①将领。例:命猛将统兵数万。②统帅、带领。例:彼所将中国人不过十五六万。③将要。例:将顺江东下。④扶持。例:出郭相扶将。⑤助词,无义。例:宫使驱将惜不得。

蹶:①跌倒。例:一蹶不振。②使受挫。例:必蹶上将军。

立:①站立。例:操军吏士皆出营立观。②使成。例:足以立事。③即、立即。例:公子立自责,似无所容者。乃:①是。例:若事之不济,此乃天也。②于是。例:乃罢会。③才。例:骑乃得过。④乃至。例:蒙冲斗舰乃以千数。

夷:①削平。例:今操芟夷大难。②平坦。例:夫夷以近,则游者众。③古代我国少数民族名。例:西和诸戎,南抚夷越。

走:①快跑、逃跑。例:操引军从华容道步走。②使逃、驱赶。例:可烧而走也。

卒:①士兵。例:以疲病之卒御孤疑之众。②死。例:鲁肃闻刘表卒。③终于。例:卒相与欢,为刎颈之交。

(二)容易误解的语言现象——二字相连却并非双音词。

①地方(土地纵横各……)[例]地方数千里。

②妻子(妻和儿女)[例]子布、元表诸人,各顾妻子。

③北面(面向北)[例]北面而事之。

④交通(相交而后通达)[例]阡陌交通。

⑤无论(不要说)[例]乃不知有汉,无论魏晋。

⑥于是(在这件事上)[例]吾祖死于是。

赤壁

杜牧念奴娇 赤壁怀古

苏轼课外欣赏