2024—2025学年度福建省福州市“九校联考”七年级下学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度福建省福州市“九校联考”七年级下学期期中考试历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 191.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年第二学期期中考试七年级历史试卷

满分:100分完成时间:60分钟

一、选择题:本题28小题,每小题2分,共56分。在每小题给出的四个选

项中,只有一项最符合题目要求。

1.《百家讲坛》中在介绍隋朝最重要的贡献时曾评价道:“可以毫不夸张地讲,隋文帝也罢,隋朝也罢,一半的功业就在于此。”该贡献是指

A.确立了选拔人才的察举制度

B.结束了长期分裂使中国重归统一

C.建立我国历史上第一个封建王朝

D.开凿灵渠促进了南北经济文化交流

2.唐朝诗人皮日休曾说:“大运河北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉。”由此可以看出大运河的主要作用是

A.促进了南北经济交流 B.巩固了隋朝的统治

C.方便了隋炀帝下江南 D.加速了隋朝的灭亡

3.“朝为田舍郎,暮登天子堂。少小需勤学,文章可立身。满朝朱紫贵,尽是读书人。”与该诗反映直接相关的制度是

A.禅让制B.分封制 C.郡县制D.科举制

4.“吾为官择人,惟才是与。苟或不才,虽亲不用,襄邑王神符是也;如其有才,虽仇不弃,魏征等是也。”材料体现了唐太宗

A. 关注民生B.虚心纳谏

C. 勤于政事D.唯才是举

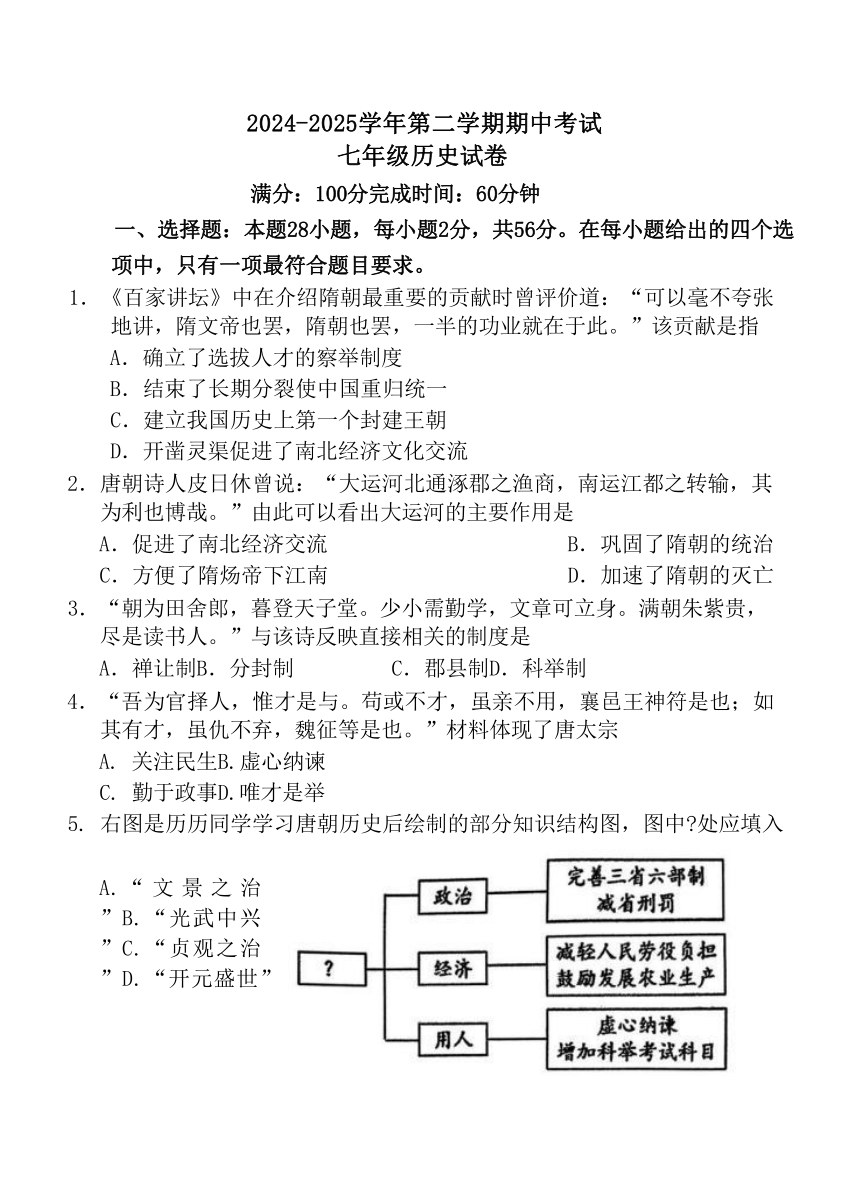

5. 右图是历历同学学习唐朝历史后绘制的部分知识结构图,图中 处应填入

A.“文景之治”B.“光武中兴”C.“贞观之治”D.“开元盛世”

6.“他即位以后,稳定政局,励精图治,重用贤能……唐朝国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期。”材料反映的盛世局面是

A. “文景之治” B.“光武中兴”

C.“贞观之治”D.“开元盛世”

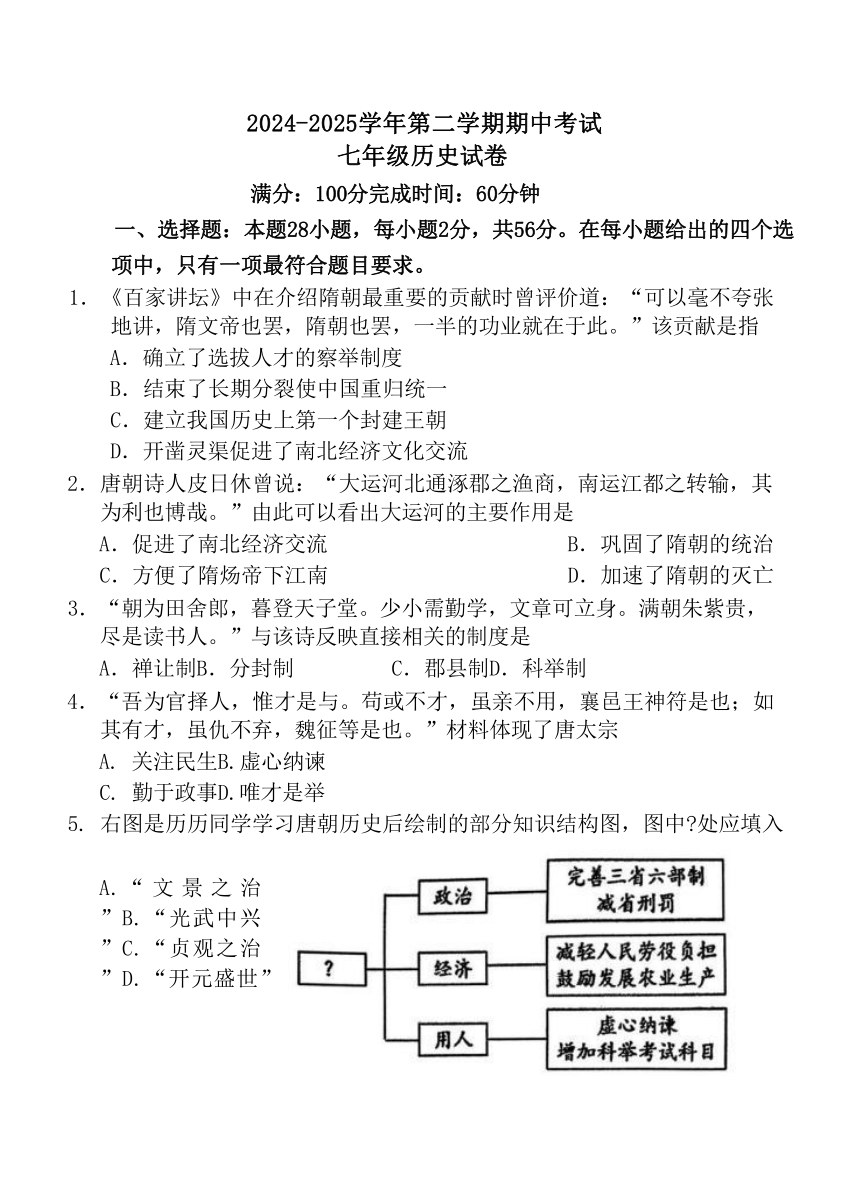

7. 下图内容可用于说明唐朝

A.国家兴盛的原因 B.民族政策的开明

C.社会风气的开放 D.对外交往的频繁

8.在研究唐朝历史时,“诗史互证”是一种常用方法。以下能印证制瓷手工业成就的是

A.药圃茶园为产业,野麋林鹤是交游

B.千门开锁万灯明,正月中旬动帝京C.胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊D.九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来

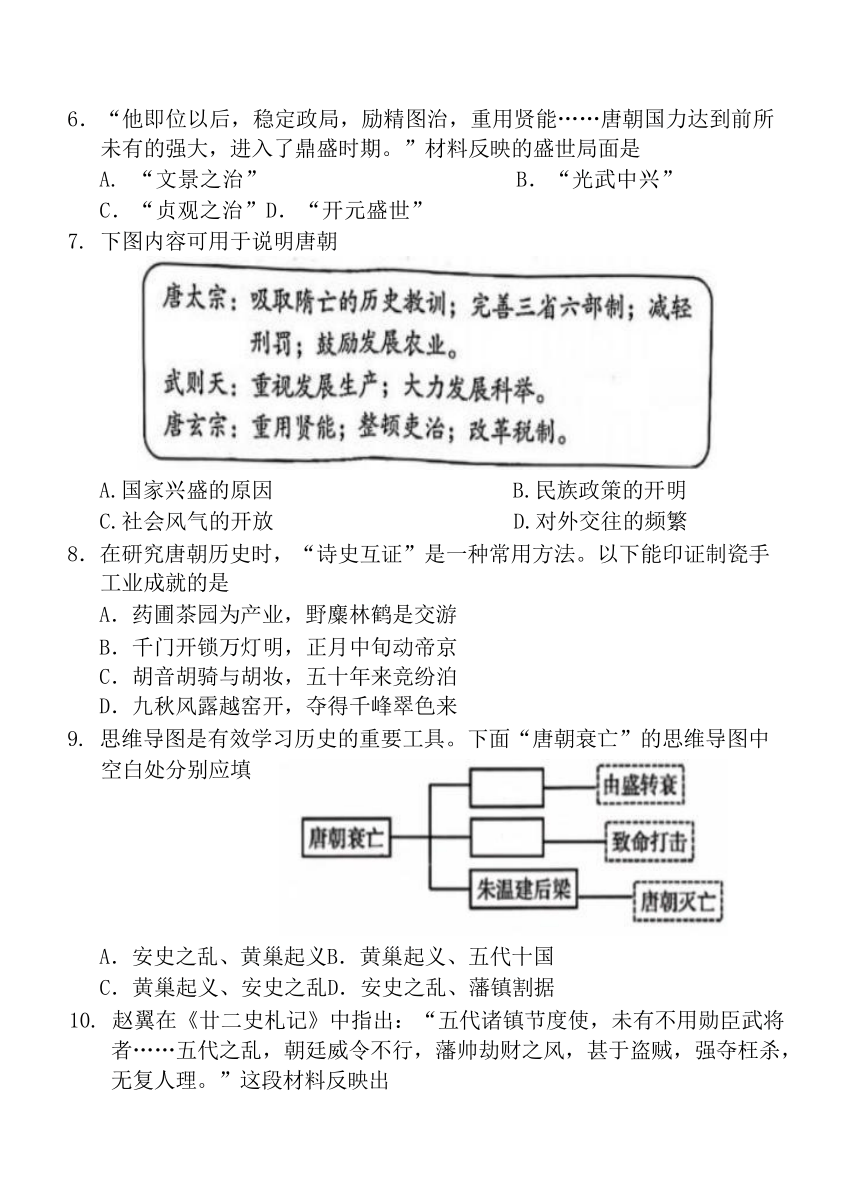

9. 思维导图是有效学习历史的重要工具。下面“唐朝衰亡”的思维导图中

空白处分别应填

A.安史之乱、黄巢起义B.黄巢起义、五代十国

C.黄巢起义、安史之乱D.安史之乱、藩镇割据

10. 赵翼在《廿二史札记》中指出:“五代诸镇节度使,未有不用勋臣武将者……五代之乱,朝廷威令不行,藩帅劫财之风,甚于盗贼,强夺枉杀,无复人理。”这段材料反映出

A.唐朝加强了对西域的统治B.安史之乱后唐朝由盛转衰

C.宋初实现中原和南方统一D.五代时期武将掌权的危害

11. 唐朝的统治者没有什么种族意识,认为天下一家,对各民族一视同仁。宰相、边将甚至皇宫的禁军都有非汉族出身的,唐朝几代皇帝的母亲都是非汉族的姓氏。这体现了唐朝

A.开明的民族政策B.开放的社会风气

C.政治的清明稳定D.经济的高度繁荣

12. 王建《凉州行》中“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。……城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐”的诗句描绘了唐代

A. 对外交往的盛况 B.民族交融的现象

C. 藩镇割据的局面 D. 军事防御的松懈

13. 新罗仿唐制设国学,教授《尚书》《礼记》等,儒家经典成为新罗学生必读书,后又仿唐朝置算学博士和医学博士,分别讲授《九章算术》

《本草经》等。这说明

A.唐朝政治制度先进B.中华文明历史悠久

C.中国文化影响深远D.中朝民间交往密切

14.唐朝的对外开放具有“大出大进”的特点:“大进”是指唐朝文化吸收外来文化,不拘一格,兼收并蓄,“大出”是指唐朝文化富有魅力,广泛影响到周边国家和地区。下列属于唐朝“大出”的史实是

A.鉴真东渡日本B.玄奘西行天竺

C.朝鲜半岛的音乐传入中国D.文成公主入藏

15.有学者认为,如果说安史之乱以前,唐诗以豪放、浪漫色彩引人注目,那么安史之乱以后,便代之以沉郁悲壮的情调了。对这一评论理解正确的是

A. 社会变迁影响唐诗创作 B. 唐诗全景再现社会真实

C.盛唐气象推动唐诗演变 D. 安史之乱导致唐诗衰微

16. 7世纪中叶,被医家奉为治病指南的《本草经集注》因存在种种不足和错误而显“不合时宜”,唐政府遂组织苏敬等二十余贤才集体重修了丰富严谨的《唐本草》,颁布后对国内外医药学的发展都起了重大作用。这体现出

A.唐朝政府内部人才济济B.中国医学技术领先于世界

C.国家力量助推医学发展 D.技术更新有利于巩固统治

(

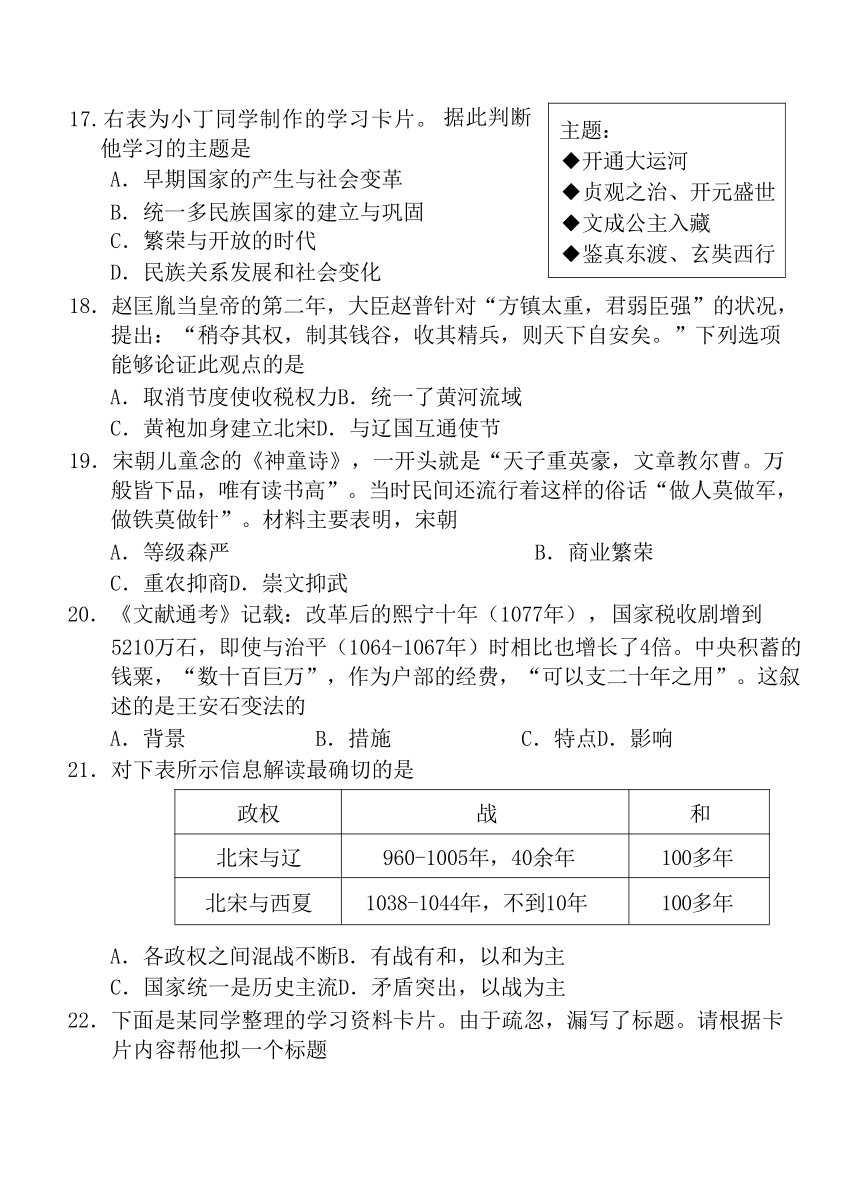

17.右表为小丁同学制作的学习卡片。

他学习的主题是

A.早期国家的产生与社会变革

B.统一多民族国家的建立与巩固C.繁荣与开放的时代

D.民族关系发展和社会变化

) (

据此判断

)

主题: ◆开通大运河 ◆贞观之治、开元盛世 ◆文成公主入藏 ◆鉴真东渡、玄奘西行

18.赵匡胤当皇帝的第二年,大臣赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,提出:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”下列选项能够论证此观点的是

A.取消节度使收税权力B.统一了黄河流域

C.黄袍加身建立北宋D.与辽国互通使节

19.宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是“天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,唯有读书高”。当时民间还流行着这样的俗话“做人莫做军,做铁莫做针”。材料主要表明,宋朝

A.等级森严 B.商业繁荣

C.重农抑商D.崇文抑武

20.《文献通考》记载:改革后的熙宁十年(1077年),国家税收剧增到

5210万石,即使与治平(1064-1067年)时相比也增长了4倍。中央积蓄的钱粟,“数十百巨万”,作为户部的经费,“可以支二十年之用”。这叙述的是王安石变法的

A.背景 B.措施 C.特点D.影响

21.对下表所示信息解读最确切的是

政权 战 和

北宋与辽 960-1005年,40余年 100多年

北宋与西夏 1038-1044年,不到10年 100多年

A.各政权之间混战不断B.有战有和,以和为主

C.国家统一是历史主流D.矛盾突出,以战为主

22.下面是某同学整理的学习资料卡片。由于疏忽,漏写了标题。请根据卡片内容帮他拟一个标题

1004年辽军大规模进攻北宋,直接威胁北宋都城,第二年辽宋订立和约,北宋给辽白银十万两、绢二十万匹,使双方保持相对和平局面。

A.宋夏议和B.宋金和议

C.靖康之变D.澶渊之盟

23.宋与辽边界开设的贸易场所,称为“榷场”。榷场的贸易量很大,北宋每年从榷场购买数万只羊;有一年辽发生旱灾,购买了北宋官仓两万石粟。这表明榷场的设立

A.改变了宋辽对峙局面B.增强了辽国军事实力

C.制约了北宋经济发展D.促进了双方经济交流

24.辽宋夏金时期,契丹、党项、女真都模仿汉字创造了本民族文字。据此可推知,这一时期

A.国家统一有利于推动文化的发展

B.汉字的发展具有较强的包容性

C.民族文化的多样性和交流的频繁D.各政权审美呈现世俗化趋势

25. 诗句“英雄已尽中原泪,臣主元无北渡心”讲述了辛弃疾奋力抗金、渴望收复失地又壮志难酬的伤感痛苦。与之直接相关的史实是

A.安史之乱B.澶渊之盟

C.南宋偏安D.元朝统一

26.“风从草原走过,吹散多少传说,留下的只有你的故事被酒和奶茶酿成了歌……到处传扬你的恩德,在牧人心头铭刻。”这首《成吉思汗》中,成吉思汗被牧人传扬的“恩德”是

A. 建立元朝B.统一蒙古

C. 修筑长城D. 开发江南

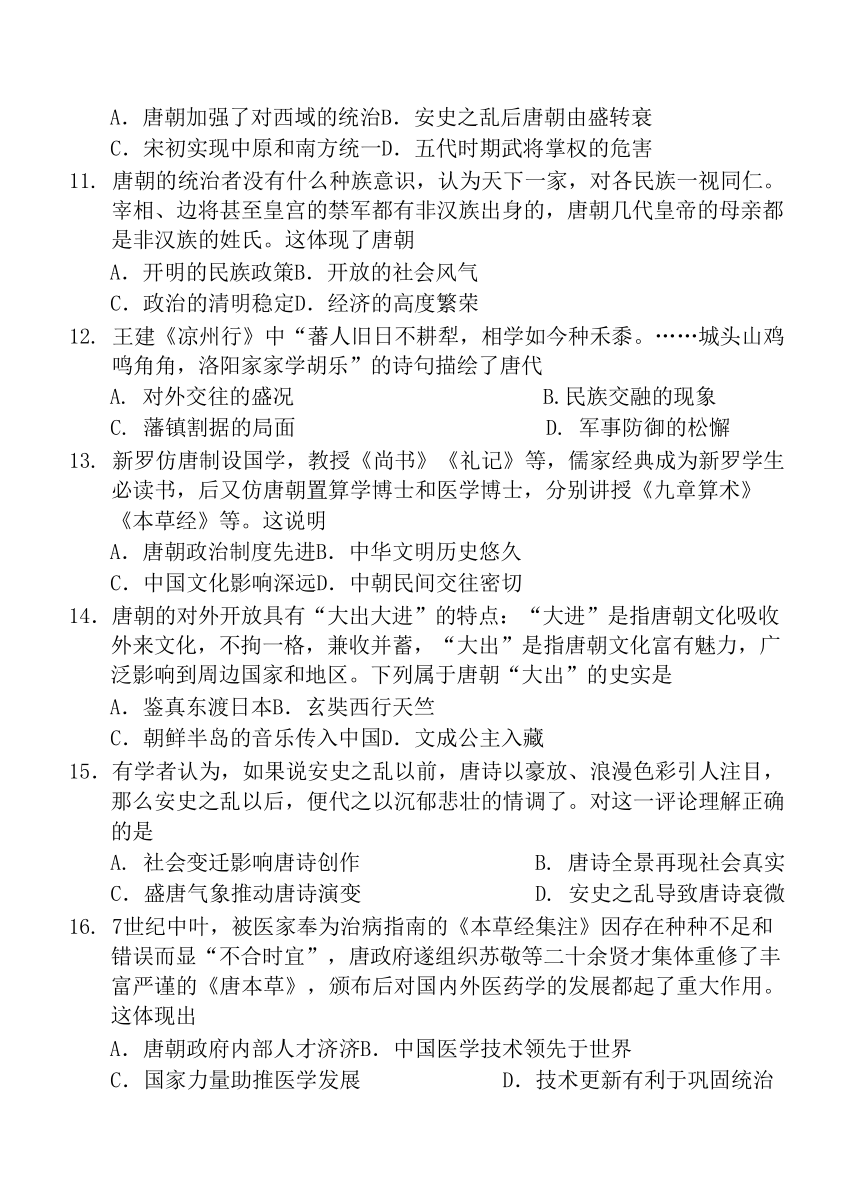

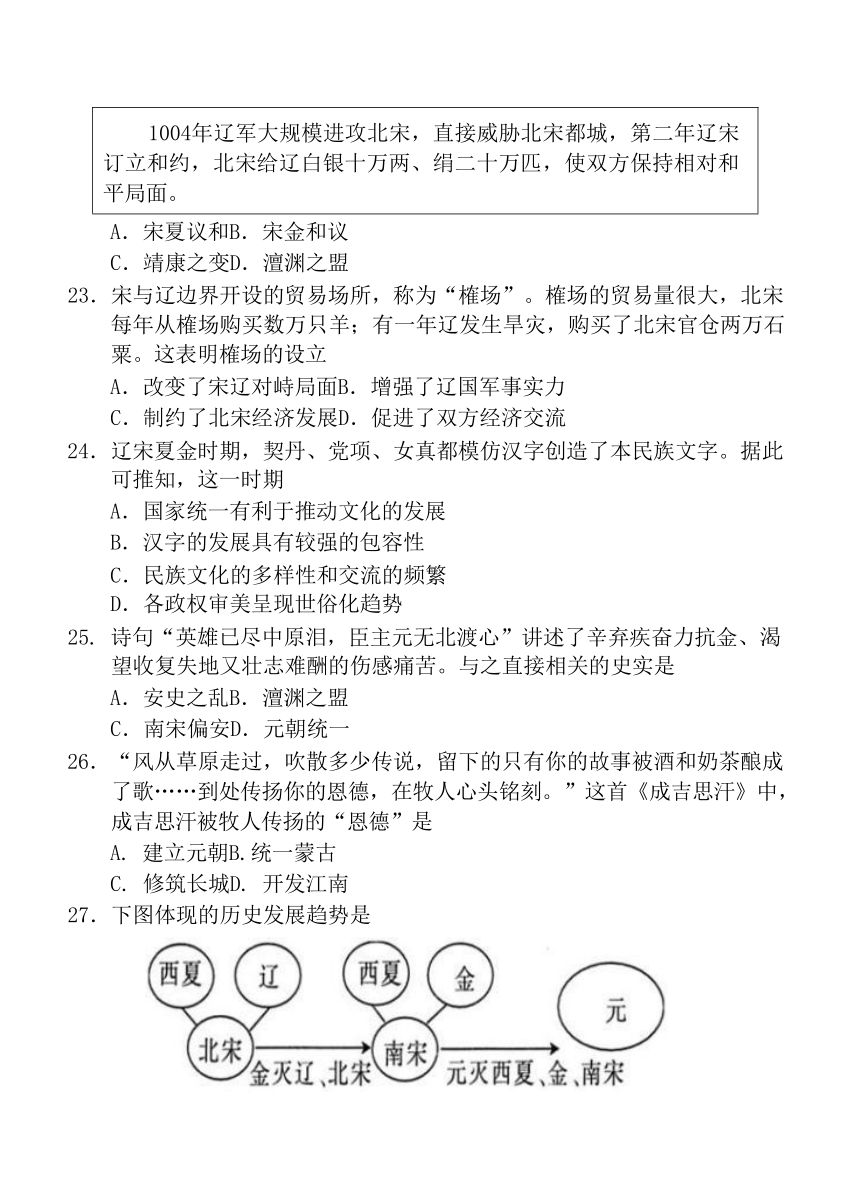

27.下图体现的历史发展趋势是

A.统一多民族国家的建立和巩固

B.统一多民族国家的巩固和发展C.经济重心南移和民族交融发展D.从多民族政权并立到走向统一

28.元朝规定:各行省的重大民政事务必须呈报中书省,军政要务则需呈报枢密院。没有来自中央的诏旨,行省官员不能更改赋税征收制度,不得调动军队。这体现行省制度

A.有利于加强中央集权B.使地方官员丧失了权力

C.对后世影响深远D.不利于管辖辽阔的疆域

二、非选择题:共4题,共44分。

29.阅读材料,完成下列要求。(8分)

观察上图,从中提取至少两个信息并结合其反映的史实,说明该图所示为《元朝形势图》。

30. 阅读材料,完成下列要求。(12分)材料一

唐朝对外主要交通路线示意图

西域各国和唐朝来往,必经长安;东亚、南亚各国经陆路与西域交往,也必经长安;它是首都,各国使节频繁来此进行政治活动,向这里传播域外文化,又从这里带回唐朝文化;它作为文化中心,四方儒士云会于此,又有左右两教坊,善歌工舞,域外传来新声佳曲,经教坊上 演,传遍京城,影响全国。 ——摘编自樊树志《国史概要》

材料二 长安外郭城依直线划分为整齐排列的108个坊和东西二市。唐代对市场的设置、开闭的时间、商业区域的规划都有严格的限制。东西两市各设有市署和平准署负责市场管理。

——摘编自贾虎林《唐代长安城市管理研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝对外交流的特点和长安在对外交流中的地位。(6分)

(2)根据材料二,概括唐朝长安城市的主要特点。(4分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,概括长安城反映的唐朝时代风貌。(2分)

31.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 唐朝统治者认识到,依靠武力征服边疆各少数民族地区和政权难以维持长久和有效的统治,于是他们改变策略。唐太宗派文成公主入藏和亲,在文成公主入藏时,带去了“五谷之类”及骆驼、马等牲畜,并教会当地妇女用织机织布,也教会当地百姓制作酥油、干酪、麦酒及陶器等。公元650年,吐蕃派遣使者朝贡,向唐政府请求蚕种、造酒、纸张、墨等工匠,

唐政府也给予了肯定答复。

——摘编自邓舒《唐朝民族管理的思想理念透视》等

材料二 元朝设辽阳行省、云南行省等;在中央设宣政院,管辖西藏地区;在西南民族地区实行土司制度,其首领接受朝廷封号;设澎湖巡检司,管辖澎湖和琉球。

——摘编自郑汕《中国边疆学概论》

(1)根据材料一,概括唐朝处理民族关系的策略,并分析文成公主入藏的影响。(4分)

(2)根据材料二,概括元朝治理边疆地区的措施及其特点。(4分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,简析唐朝处理民族关系策略和元朝治理边疆措施的共同影响。(4分)

(

铁农具

牛耕

) (

造纸术

)32. 请从下面年代尺上选择三例相互关联的事件,确定观点,并结合所学加以论述。(12分。要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

曲辕犁筒车

(

隋朝

) (

元朝

)秦朝

(

↓

) (

↓

) (

↓

) (

西汉

) (

春秋

战国

) (

行省制

) (

郡县制

)唐朝

科举制 三省六部制

2024-2025学年第二学期期中考试

七年级历史参考答案

29.《元朝形势图》

信息:国号“元”;大都;宣政院辖地;江浙行省等(任写2点,4分)

说明:元朝时疆域空前辽阔;大都是元朝都城的名称;元朝在中央设宣政院管理西藏地区军政事务;元朝创立行省制度管理地方。所以该图所示为《元朝形势图》。(任写2点,4分)

评分说明:1.提取信息准确,每个信息2分,共4分。每个阐述2分,共4分。

2.说明需结合正确的史实展开,做到史论结合。

3.信息和说明要配套。

30.唐都长安

(1)特点:海陆并举;范围广泛;双向交流;形式多样(内容丰富)。(1点2分,共4分)

地位:陆上丝绸之路的东方起点;国际大都市;中外文化交流的中心。(任答1点得2分)

(2)特点:布局严整;坊市分开;市场管理有严格限制;设商业管理机构。(1点2分,共4分)

(3)时代风貌:繁荣与开放;政治稳定、国家统一;经济繁荣;民族关系融洽;对外交往活跃;文化上兼收并蓄、自信包容;等等。(任答1点得2分)

31.唐元民族关系

(1)策略:政治上和亲、经济上扶持(帮助发展经济)。(2分,答对1点即可)

影响:文成公主入藏,促进了吐蕃经济和社会的发展,也增进了唐蕃的友好关系。(2分)

措施:设置管理机构;对少数民族首领进行册封。(2分,答对1点即可)

特点:因地制宜(2分)

(3)共同影响:有利于边疆地区的稳定;促进了各民族经济文化的交流和共同发展;促进了少数民族地区的开发和社会经济的发展;推动了我国统一多民族国家的巩固与发展等。(2点4分)

32.创新

【示例一】事件:铁农具、牛耕;造纸术;曲辕犁、筒车(1个1分,共3分)

观点:发明创新是社会发展进步的动力。(2分)

论述:春秋战国时期,铁农具与牛耕的出现与推广,促进了农业上的深耕细作,使社会生产力得到飞速发展。西汉时期,我国劳动人民发明了造纸术。经过东汉蔡伦的改进,纸的质量大大提高。中国的造纸术辗转流传到世界各地。造纸术的发明,促进了文化的发展和传播,是中国对世界文明的伟大贡献之一。唐朝曲辕犁和筒车的发明和推广,大大提高了耕作和灌溉的效率和质量,促进了农业的发展和经济的繁荣。(3个史论结合,共6分)

结论:由此可见,科技发明与创新推动了社会的发展与进步。(1分)

【示例二】事件:郡县制;科举制或三省六部制;行省制(1个1分,共3分)

观点:制度创新推动了社会的进步与发展。(2分)

论述:秦朝在全国范围内实行郡县制,郡和县的长官都由朝廷直接任免。郡县制的普遍推行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。隋朝开创了科举制,到唐宋时期进一步完善和发展。科举制度是我国古代选官制度的重大变革,加强了朝廷在选官上的权力,扩大了统治基础,推动了社会阶层流动,提高了官僚队伍的文化素养。隋朝确立了三省六部制,唐朝加以完善。三省分工明确,彼此制约,共同行政。三省六部制明确中央机构的职权及决策程序,提高了行政效率,为隋唐的繁荣提供保障。元朝地方设行省,行省是地方最高行政机构。行省制度的创立,是我国古代地方行政制度的重大改革,成为我国省制的开端。(3个史论结合,共6分)

结论:综上所述,制度创新是推动社会进步的重要力量。(1分)

满分:100分完成时间:60分钟

一、选择题:本题28小题,每小题2分,共56分。在每小题给出的四个选

项中,只有一项最符合题目要求。

1.《百家讲坛》中在介绍隋朝最重要的贡献时曾评价道:“可以毫不夸张地讲,隋文帝也罢,隋朝也罢,一半的功业就在于此。”该贡献是指

A.确立了选拔人才的察举制度

B.结束了长期分裂使中国重归统一

C.建立我国历史上第一个封建王朝

D.开凿灵渠促进了南北经济文化交流

2.唐朝诗人皮日休曾说:“大运河北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉。”由此可以看出大运河的主要作用是

A.促进了南北经济交流 B.巩固了隋朝的统治

C.方便了隋炀帝下江南 D.加速了隋朝的灭亡

3.“朝为田舍郎,暮登天子堂。少小需勤学,文章可立身。满朝朱紫贵,尽是读书人。”与该诗反映直接相关的制度是

A.禅让制B.分封制 C.郡县制D.科举制

4.“吾为官择人,惟才是与。苟或不才,虽亲不用,襄邑王神符是也;如其有才,虽仇不弃,魏征等是也。”材料体现了唐太宗

A. 关注民生B.虚心纳谏

C. 勤于政事D.唯才是举

5. 右图是历历同学学习唐朝历史后绘制的部分知识结构图,图中 处应填入

A.“文景之治”B.“光武中兴”C.“贞观之治”D.“开元盛世”

6.“他即位以后,稳定政局,励精图治,重用贤能……唐朝国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期。”材料反映的盛世局面是

A. “文景之治” B.“光武中兴”

C.“贞观之治”D.“开元盛世”

7. 下图内容可用于说明唐朝

A.国家兴盛的原因 B.民族政策的开明

C.社会风气的开放 D.对外交往的频繁

8.在研究唐朝历史时,“诗史互证”是一种常用方法。以下能印证制瓷手工业成就的是

A.药圃茶园为产业,野麋林鹤是交游

B.千门开锁万灯明,正月中旬动帝京C.胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊D.九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来

9. 思维导图是有效学习历史的重要工具。下面“唐朝衰亡”的思维导图中

空白处分别应填

A.安史之乱、黄巢起义B.黄巢起义、五代十国

C.黄巢起义、安史之乱D.安史之乱、藩镇割据

10. 赵翼在《廿二史札记》中指出:“五代诸镇节度使,未有不用勋臣武将者……五代之乱,朝廷威令不行,藩帅劫财之风,甚于盗贼,强夺枉杀,无复人理。”这段材料反映出

A.唐朝加强了对西域的统治B.安史之乱后唐朝由盛转衰

C.宋初实现中原和南方统一D.五代时期武将掌权的危害

11. 唐朝的统治者没有什么种族意识,认为天下一家,对各民族一视同仁。宰相、边将甚至皇宫的禁军都有非汉族出身的,唐朝几代皇帝的母亲都是非汉族的姓氏。这体现了唐朝

A.开明的民族政策B.开放的社会风气

C.政治的清明稳定D.经济的高度繁荣

12. 王建《凉州行》中“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。……城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐”的诗句描绘了唐代

A. 对外交往的盛况 B.民族交融的现象

C. 藩镇割据的局面 D. 军事防御的松懈

13. 新罗仿唐制设国学,教授《尚书》《礼记》等,儒家经典成为新罗学生必读书,后又仿唐朝置算学博士和医学博士,分别讲授《九章算术》

《本草经》等。这说明

A.唐朝政治制度先进B.中华文明历史悠久

C.中国文化影响深远D.中朝民间交往密切

14.唐朝的对外开放具有“大出大进”的特点:“大进”是指唐朝文化吸收外来文化,不拘一格,兼收并蓄,“大出”是指唐朝文化富有魅力,广泛影响到周边国家和地区。下列属于唐朝“大出”的史实是

A.鉴真东渡日本B.玄奘西行天竺

C.朝鲜半岛的音乐传入中国D.文成公主入藏

15.有学者认为,如果说安史之乱以前,唐诗以豪放、浪漫色彩引人注目,那么安史之乱以后,便代之以沉郁悲壮的情调了。对这一评论理解正确的是

A. 社会变迁影响唐诗创作 B. 唐诗全景再现社会真实

C.盛唐气象推动唐诗演变 D. 安史之乱导致唐诗衰微

16. 7世纪中叶,被医家奉为治病指南的《本草经集注》因存在种种不足和错误而显“不合时宜”,唐政府遂组织苏敬等二十余贤才集体重修了丰富严谨的《唐本草》,颁布后对国内外医药学的发展都起了重大作用。这体现出

A.唐朝政府内部人才济济B.中国医学技术领先于世界

C.国家力量助推医学发展 D.技术更新有利于巩固统治

(

17.右表为小丁同学制作的学习卡片。

他学习的主题是

A.早期国家的产生与社会变革

B.统一多民族国家的建立与巩固C.繁荣与开放的时代

D.民族关系发展和社会变化

) (

据此判断

)

主题: ◆开通大运河 ◆贞观之治、开元盛世 ◆文成公主入藏 ◆鉴真东渡、玄奘西行

18.赵匡胤当皇帝的第二年,大臣赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,提出:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”下列选项能够论证此观点的是

A.取消节度使收税权力B.统一了黄河流域

C.黄袍加身建立北宋D.与辽国互通使节

19.宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是“天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,唯有读书高”。当时民间还流行着这样的俗话“做人莫做军,做铁莫做针”。材料主要表明,宋朝

A.等级森严 B.商业繁荣

C.重农抑商D.崇文抑武

20.《文献通考》记载:改革后的熙宁十年(1077年),国家税收剧增到

5210万石,即使与治平(1064-1067年)时相比也增长了4倍。中央积蓄的钱粟,“数十百巨万”,作为户部的经费,“可以支二十年之用”。这叙述的是王安石变法的

A.背景 B.措施 C.特点D.影响

21.对下表所示信息解读最确切的是

政权 战 和

北宋与辽 960-1005年,40余年 100多年

北宋与西夏 1038-1044年,不到10年 100多年

A.各政权之间混战不断B.有战有和,以和为主

C.国家统一是历史主流D.矛盾突出,以战为主

22.下面是某同学整理的学习资料卡片。由于疏忽,漏写了标题。请根据卡片内容帮他拟一个标题

1004年辽军大规模进攻北宋,直接威胁北宋都城,第二年辽宋订立和约,北宋给辽白银十万两、绢二十万匹,使双方保持相对和平局面。

A.宋夏议和B.宋金和议

C.靖康之变D.澶渊之盟

23.宋与辽边界开设的贸易场所,称为“榷场”。榷场的贸易量很大,北宋每年从榷场购买数万只羊;有一年辽发生旱灾,购买了北宋官仓两万石粟。这表明榷场的设立

A.改变了宋辽对峙局面B.增强了辽国军事实力

C.制约了北宋经济发展D.促进了双方经济交流

24.辽宋夏金时期,契丹、党项、女真都模仿汉字创造了本民族文字。据此可推知,这一时期

A.国家统一有利于推动文化的发展

B.汉字的发展具有较强的包容性

C.民族文化的多样性和交流的频繁D.各政权审美呈现世俗化趋势

25. 诗句“英雄已尽中原泪,臣主元无北渡心”讲述了辛弃疾奋力抗金、渴望收复失地又壮志难酬的伤感痛苦。与之直接相关的史实是

A.安史之乱B.澶渊之盟

C.南宋偏安D.元朝统一

26.“风从草原走过,吹散多少传说,留下的只有你的故事被酒和奶茶酿成了歌……到处传扬你的恩德,在牧人心头铭刻。”这首《成吉思汗》中,成吉思汗被牧人传扬的“恩德”是

A. 建立元朝B.统一蒙古

C. 修筑长城D. 开发江南

27.下图体现的历史发展趋势是

A.统一多民族国家的建立和巩固

B.统一多民族国家的巩固和发展C.经济重心南移和民族交融发展D.从多民族政权并立到走向统一

28.元朝规定:各行省的重大民政事务必须呈报中书省,军政要务则需呈报枢密院。没有来自中央的诏旨,行省官员不能更改赋税征收制度,不得调动军队。这体现行省制度

A.有利于加强中央集权B.使地方官员丧失了权力

C.对后世影响深远D.不利于管辖辽阔的疆域

二、非选择题:共4题,共44分。

29.阅读材料,完成下列要求。(8分)

观察上图,从中提取至少两个信息并结合其反映的史实,说明该图所示为《元朝形势图》。

30. 阅读材料,完成下列要求。(12分)材料一

唐朝对外主要交通路线示意图

西域各国和唐朝来往,必经长安;东亚、南亚各国经陆路与西域交往,也必经长安;它是首都,各国使节频繁来此进行政治活动,向这里传播域外文化,又从这里带回唐朝文化;它作为文化中心,四方儒士云会于此,又有左右两教坊,善歌工舞,域外传来新声佳曲,经教坊上 演,传遍京城,影响全国。 ——摘编自樊树志《国史概要》

材料二 长安外郭城依直线划分为整齐排列的108个坊和东西二市。唐代对市场的设置、开闭的时间、商业区域的规划都有严格的限制。东西两市各设有市署和平准署负责市场管理。

——摘编自贾虎林《唐代长安城市管理研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝对外交流的特点和长安在对外交流中的地位。(6分)

(2)根据材料二,概括唐朝长安城市的主要特点。(4分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,概括长安城反映的唐朝时代风貌。(2分)

31.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 唐朝统治者认识到,依靠武力征服边疆各少数民族地区和政权难以维持长久和有效的统治,于是他们改变策略。唐太宗派文成公主入藏和亲,在文成公主入藏时,带去了“五谷之类”及骆驼、马等牲畜,并教会当地妇女用织机织布,也教会当地百姓制作酥油、干酪、麦酒及陶器等。公元650年,吐蕃派遣使者朝贡,向唐政府请求蚕种、造酒、纸张、墨等工匠,

唐政府也给予了肯定答复。

——摘编自邓舒《唐朝民族管理的思想理念透视》等

材料二 元朝设辽阳行省、云南行省等;在中央设宣政院,管辖西藏地区;在西南民族地区实行土司制度,其首领接受朝廷封号;设澎湖巡检司,管辖澎湖和琉球。

——摘编自郑汕《中国边疆学概论》

(1)根据材料一,概括唐朝处理民族关系的策略,并分析文成公主入藏的影响。(4分)

(2)根据材料二,概括元朝治理边疆地区的措施及其特点。(4分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,简析唐朝处理民族关系策略和元朝治理边疆措施的共同影响。(4分)

(

铁农具

牛耕

) (

造纸术

)32. 请从下面年代尺上选择三例相互关联的事件,确定观点,并结合所学加以论述。(12分。要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

曲辕犁筒车

(

隋朝

) (

元朝

)秦朝

(

↓

) (

↓

) (

↓

) (

西汉

) (

春秋

战国

) (

行省制

) (

郡县制

)唐朝

科举制 三省六部制

2024-2025学年第二学期期中考试

七年级历史参考答案

29.《元朝形势图》

信息:国号“元”;大都;宣政院辖地;江浙行省等(任写2点,4分)

说明:元朝时疆域空前辽阔;大都是元朝都城的名称;元朝在中央设宣政院管理西藏地区军政事务;元朝创立行省制度管理地方。所以该图所示为《元朝形势图》。(任写2点,4分)

评分说明:1.提取信息准确,每个信息2分,共4分。每个阐述2分,共4分。

2.说明需结合正确的史实展开,做到史论结合。

3.信息和说明要配套。

30.唐都长安

(1)特点:海陆并举;范围广泛;双向交流;形式多样(内容丰富)。(1点2分,共4分)

地位:陆上丝绸之路的东方起点;国际大都市;中外文化交流的中心。(任答1点得2分)

(2)特点:布局严整;坊市分开;市场管理有严格限制;设商业管理机构。(1点2分,共4分)

(3)时代风貌:繁荣与开放;政治稳定、国家统一;经济繁荣;民族关系融洽;对外交往活跃;文化上兼收并蓄、自信包容;等等。(任答1点得2分)

31.唐元民族关系

(1)策略:政治上和亲、经济上扶持(帮助发展经济)。(2分,答对1点即可)

影响:文成公主入藏,促进了吐蕃经济和社会的发展,也增进了唐蕃的友好关系。(2分)

措施:设置管理机构;对少数民族首领进行册封。(2分,答对1点即可)

特点:因地制宜(2分)

(3)共同影响:有利于边疆地区的稳定;促进了各民族经济文化的交流和共同发展;促进了少数民族地区的开发和社会经济的发展;推动了我国统一多民族国家的巩固与发展等。(2点4分)

32.创新

【示例一】事件:铁农具、牛耕;造纸术;曲辕犁、筒车(1个1分,共3分)

观点:发明创新是社会发展进步的动力。(2分)

论述:春秋战国时期,铁农具与牛耕的出现与推广,促进了农业上的深耕细作,使社会生产力得到飞速发展。西汉时期,我国劳动人民发明了造纸术。经过东汉蔡伦的改进,纸的质量大大提高。中国的造纸术辗转流传到世界各地。造纸术的发明,促进了文化的发展和传播,是中国对世界文明的伟大贡献之一。唐朝曲辕犁和筒车的发明和推广,大大提高了耕作和灌溉的效率和质量,促进了农业的发展和经济的繁荣。(3个史论结合,共6分)

结论:由此可见,科技发明与创新推动了社会的发展与进步。(1分)

【示例二】事件:郡县制;科举制或三省六部制;行省制(1个1分,共3分)

观点:制度创新推动了社会的进步与发展。(2分)

论述:秦朝在全国范围内实行郡县制,郡和县的长官都由朝廷直接任免。郡县制的普遍推行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。隋朝开创了科举制,到唐宋时期进一步完善和发展。科举制度是我国古代选官制度的重大变革,加强了朝廷在选官上的权力,扩大了统治基础,推动了社会阶层流动,提高了官僚队伍的文化素养。隋朝确立了三省六部制,唐朝加以完善。三省分工明确,彼此制约,共同行政。三省六部制明确中央机构的职权及决策程序,提高了行政效率,为隋唐的繁荣提供保障。元朝地方设行省,行省是地方最高行政机构。行省制度的创立,是我国古代地方行政制度的重大改革,成为我国省制的开端。(3个史论结合,共6分)

结论:综上所述,制度创新是推动社会进步的重要力量。(1分)

同课章节目录