北京市第一六一中学2024-2025学年高一下学期期中试卷语文试题(PDF版,含答案)

文档属性

| 名称 | 北京市第一六一中学2024-2025学年高一下学期期中试卷语文试题(PDF版,含答案) |

|

|

| 格式 | |||

| 文件大小 | 10.7MB | ||

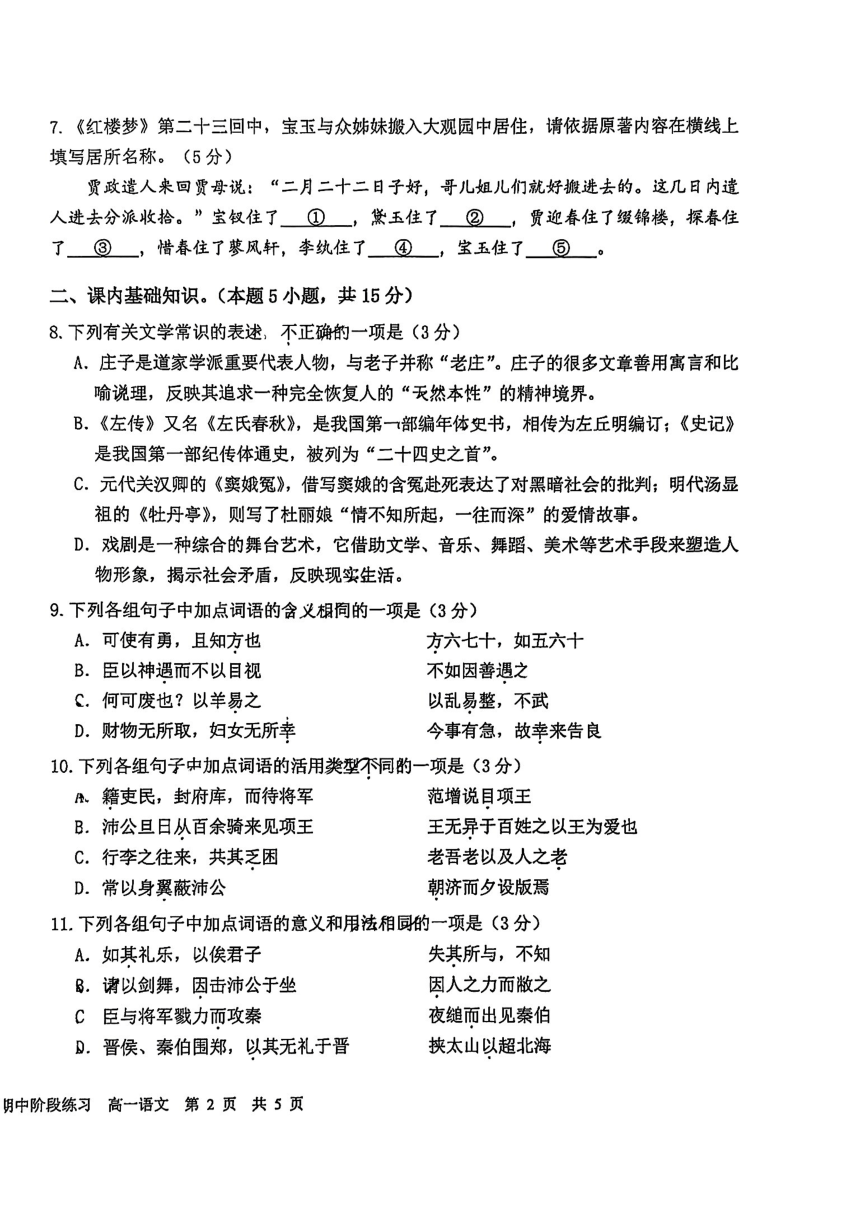

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-04 21:49:27 | ||

图片预览

文档简介

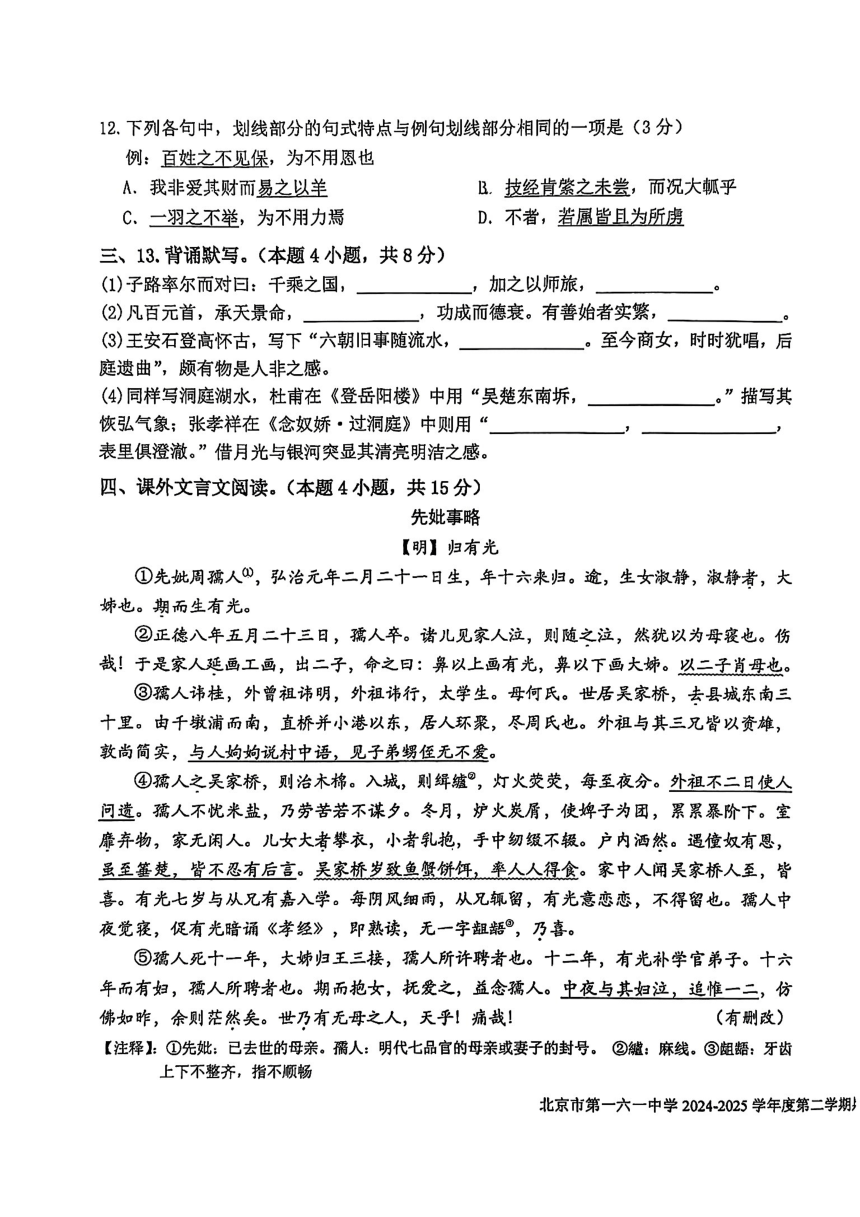

1. D。“三山五园”中部分园林如静明园所在的玉泉山,山体狭长,

未体现高峰深谷相映 ;其他选项,造景因地制宜在各园都有体现,

布局错落有致从静宜园等园能看出,作为皇家园林都具有皇家气派 。

2. D。清王朝把圆明园作为第二政治中心,但文中未提及是依据治国

理念改造使其成为第二政治中心 。

3. C。C选项描绘的是乡村田园风格,与皇家园林的宏伟、华丽、注

重山水营造等风格不符;A 选项有山水、飞楼等体现皇家园林特色;

B选项怪石、异草展现出园林的奇特意境;D 选项崇阁巍峨、龙蟠螭

护等体现皇家气派 。

4. D。“山河襟带”强调三面山脉环绕,地势向南面开放,平地有河

川或水池的空间格局,三山五园相互借景不属于此思想范畴;在北京

西郊建造园林、选择北京作为都城、万寿山和昆明湖改造都符合这一

思想 。

5. B。从清漪园看西山是向远处借景,用“远借”;从清漪园看圆明

园、畅春园是相邻借景,用“邻借”;从香山看玉泉山及万寿山是向

下看借景,用“俯借”;从圆明园的福海及畅春园看万寿山佛香阁及

西山山脉是向上看借景,用“仰借” 。

6. 清漪园改造扩大了昆明湖水面,使万寿山成为北面靠山,形成湖

山相映格局;运用借景手法,将玉泉山、西山等景色借入园内,还能

与周边园林相互借景,增强了“三山五园”空间联系;体现皇家气派,

前山建筑群与长廊搭配,产生壮观气势 。

7. ①蘅芜苑;②潇湘馆;③秋爽斋;④稻香村;⑤怡红院 。

8. B。《左传》是我国第一部叙事完备的编年体史书,并非第一部编

年体史书,第一部编年体史书是《春秋》 。

9. C。A选项,“方”,前者是“事理道义”,后者是“方圆”;B

选项,“遇”,前者是“接触”,后者是“对待”;C选项,“易”

都是“替换”;D选项,“幸”,前者是“封建君主对妻妾的宠爱”,

后者是“幸亏” 。

10. B。A选项,“籍”“目”都是名词作动词;B 选项,“从”是使

动用法,“异”是意动用法;C选项,“乏困”“老”都是形容词作

名词;D选项,“翼”“朝”都是名词作状语 。

11. C。A 选项,“其”,前者表选择,后者是代词;B 选项,“因”,

前者是“趁机”,后者是“依靠”;C选项,“而”都是表修饰;D

选项,“以”,前者是“因为”,后者是“来” 。

12. D。例句是被动句,“见”表被动;A选项是状语后置句;B选项

是宾语前置句;C选项是宾语前置句;D 选项是被动句,“为所”表

被动 。

13. (1)摄乎大国之间;因之以饥瑾(2)莫不殷忧而道著;能克终

者盖寡;(3)但寒烟衰草凝绿;(4)乾坤日夜浮;玉鉴琼田三万顷,

着我扁舟一叶 。

14. D。“靡”应解释为“无、没有” 。

15. C。A 选项,“者”,前者表判断,后者是“……的人”;B选项,

“之”,前者是代词,后者是动词;C 选项,“然”都是形容词词尾,

“……的样子”;D选项,“乃”,前者是“才”,后者是“竟然” 。

16. B。“问遗”是“问候和赠送物品”的意思,不是“问有没有丢

失的东西” 。

17. 母亲勤劳,深夜还在缉麻;生活节俭,将炭屑做成炭团;治家有

方,家中井井有条;待人和善,对奴仆有恩;重视孩子教育,督促有

光学习 。

18. B。刘诗中的“骚人”指失意的文人,并非飘逸潇洒的文人 。

19. C。刘诗前三联不仅写景,还融入了诗人对落梅的情感 。

20. 相同点:两首诗都借落梅表达了自身的高洁品质和不向困难低头

的精神。不同点:刘诗借落梅抒发了对落梅遭遇的同情以及对东风忌

妒孤高的不满,也暗示自己怀才不遇;陆诗侧重赞美梅花气节坚贞,

表达自己耻于向权贵乞怜的情怀 。

21. D。“交集”指辛弃疾和苏轼在豪放派词风上有相同之处,并非

通过诗词创作相识相交 。

22. C。文中肆意蔓延的野草、历经沧桑的草木以及墙体剥落的凉亭,

主要是为了展现古道的自然和历史风貌,并非强调英雄落寞的无奈 。

23. 将辛弃疾与苏轼对比,突出辛弃疾的特点。苏轼乘性温润敦厚,

随遇而安;辛弃疾是真正的勇士,有燕赵侠士之气,内心忧国忧民,

更凸显辛弃疾在逆境中仍心系国家的形象 。

24. 作者感悟到人生之路充满曲折坎坷;从山中草木领悟到要像它们

一样坚守本真、努力绽放;辛弃疾在逆境中保持浩然正气,探索人生

真谛,其爱国精神值得敬仰 。

25. ①选园林工人图画描绘:园林工人身着朴素工作服,弯着腰专注

地修剪花枝。额头满是汗珠,顺着脸颊滑落,却无暇顾及。手中的剪

刀在枝叶间灵活穿梭,每一个动作都精准而有力。他眼神专注,精心

打造着园林景观,展现出对工作的热爱与敬业 。②选择“落实垃圾

分类,主要靠教育引导”:教育引导能从根本上提高人们的环保意识,

让人们主动参与垃圾分类。法律强制是外在约束,而教育能让人们明

白垃圾分类的意义,从内心认同并自觉行动。如学校开展环保教育活

动,学生们了解后会在生活中积极践行,所以教育引导更重要 。

26. 写作可先提出对“玩儿”的看法,如“玩儿”并非玩物丧志,适

度“玩儿”能激发创造力等。接着列举王世襄等事例论证“玩儿”的

积极意义,也可从反面论述过度沉迷玩乐的危害,最后总结正确对待

“玩儿”的态度 。

未体现高峰深谷相映 ;其他选项,造景因地制宜在各园都有体现,

布局错落有致从静宜园等园能看出,作为皇家园林都具有皇家气派 。

2. D。清王朝把圆明园作为第二政治中心,但文中未提及是依据治国

理念改造使其成为第二政治中心 。

3. C。C选项描绘的是乡村田园风格,与皇家园林的宏伟、华丽、注

重山水营造等风格不符;A 选项有山水、飞楼等体现皇家园林特色;

B选项怪石、异草展现出园林的奇特意境;D 选项崇阁巍峨、龙蟠螭

护等体现皇家气派 。

4. D。“山河襟带”强调三面山脉环绕,地势向南面开放,平地有河

川或水池的空间格局,三山五园相互借景不属于此思想范畴;在北京

西郊建造园林、选择北京作为都城、万寿山和昆明湖改造都符合这一

思想 。

5. B。从清漪园看西山是向远处借景,用“远借”;从清漪园看圆明

园、畅春园是相邻借景,用“邻借”;从香山看玉泉山及万寿山是向

下看借景,用“俯借”;从圆明园的福海及畅春园看万寿山佛香阁及

西山山脉是向上看借景,用“仰借” 。

6. 清漪园改造扩大了昆明湖水面,使万寿山成为北面靠山,形成湖

山相映格局;运用借景手法,将玉泉山、西山等景色借入园内,还能

与周边园林相互借景,增强了“三山五园”空间联系;体现皇家气派,

前山建筑群与长廊搭配,产生壮观气势 。

7. ①蘅芜苑;②潇湘馆;③秋爽斋;④稻香村;⑤怡红院 。

8. B。《左传》是我国第一部叙事完备的编年体史书,并非第一部编

年体史书,第一部编年体史书是《春秋》 。

9. C。A选项,“方”,前者是“事理道义”,后者是“方圆”;B

选项,“遇”,前者是“接触”,后者是“对待”;C选项,“易”

都是“替换”;D选项,“幸”,前者是“封建君主对妻妾的宠爱”,

后者是“幸亏” 。

10. B。A选项,“籍”“目”都是名词作动词;B 选项,“从”是使

动用法,“异”是意动用法;C选项,“乏困”“老”都是形容词作

名词;D选项,“翼”“朝”都是名词作状语 。

11. C。A 选项,“其”,前者表选择,后者是代词;B 选项,“因”,

前者是“趁机”,后者是“依靠”;C选项,“而”都是表修饰;D

选项,“以”,前者是“因为”,后者是“来” 。

12. D。例句是被动句,“见”表被动;A选项是状语后置句;B选项

是宾语前置句;C选项是宾语前置句;D 选项是被动句,“为所”表

被动 。

13. (1)摄乎大国之间;因之以饥瑾(2)莫不殷忧而道著;能克终

者盖寡;(3)但寒烟衰草凝绿;(4)乾坤日夜浮;玉鉴琼田三万顷,

着我扁舟一叶 。

14. D。“靡”应解释为“无、没有” 。

15. C。A 选项,“者”,前者表判断,后者是“……的人”;B选项,

“之”,前者是代词,后者是动词;C 选项,“然”都是形容词词尾,

“……的样子”;D选项,“乃”,前者是“才”,后者是“竟然” 。

16. B。“问遗”是“问候和赠送物品”的意思,不是“问有没有丢

失的东西” 。

17. 母亲勤劳,深夜还在缉麻;生活节俭,将炭屑做成炭团;治家有

方,家中井井有条;待人和善,对奴仆有恩;重视孩子教育,督促有

光学习 。

18. B。刘诗中的“骚人”指失意的文人,并非飘逸潇洒的文人 。

19. C。刘诗前三联不仅写景,还融入了诗人对落梅的情感 。

20. 相同点:两首诗都借落梅表达了自身的高洁品质和不向困难低头

的精神。不同点:刘诗借落梅抒发了对落梅遭遇的同情以及对东风忌

妒孤高的不满,也暗示自己怀才不遇;陆诗侧重赞美梅花气节坚贞,

表达自己耻于向权贵乞怜的情怀 。

21. D。“交集”指辛弃疾和苏轼在豪放派词风上有相同之处,并非

通过诗词创作相识相交 。

22. C。文中肆意蔓延的野草、历经沧桑的草木以及墙体剥落的凉亭,

主要是为了展现古道的自然和历史风貌,并非强调英雄落寞的无奈 。

23. 将辛弃疾与苏轼对比,突出辛弃疾的特点。苏轼乘性温润敦厚,

随遇而安;辛弃疾是真正的勇士,有燕赵侠士之气,内心忧国忧民,

更凸显辛弃疾在逆境中仍心系国家的形象 。

24. 作者感悟到人生之路充满曲折坎坷;从山中草木领悟到要像它们

一样坚守本真、努力绽放;辛弃疾在逆境中保持浩然正气,探索人生

真谛,其爱国精神值得敬仰 。

25. ①选园林工人图画描绘:园林工人身着朴素工作服,弯着腰专注

地修剪花枝。额头满是汗珠,顺着脸颊滑落,却无暇顾及。手中的剪

刀在枝叶间灵活穿梭,每一个动作都精准而有力。他眼神专注,精心

打造着园林景观,展现出对工作的热爱与敬业 。②选择“落实垃圾

分类,主要靠教育引导”:教育引导能从根本上提高人们的环保意识,

让人们主动参与垃圾分类。法律强制是外在约束,而教育能让人们明

白垃圾分类的意义,从内心认同并自觉行动。如学校开展环保教育活

动,学生们了解后会在生活中积极践行,所以教育引导更重要 。

26. 写作可先提出对“玩儿”的看法,如“玩儿”并非玩物丧志,适

度“玩儿”能激发创造力等。接着列举王世襄等事例论证“玩儿”的

积极意义,也可从反面论述过度沉迷玩乐的危害,最后总结正确对待

“玩儿”的态度 。

同课章节目录