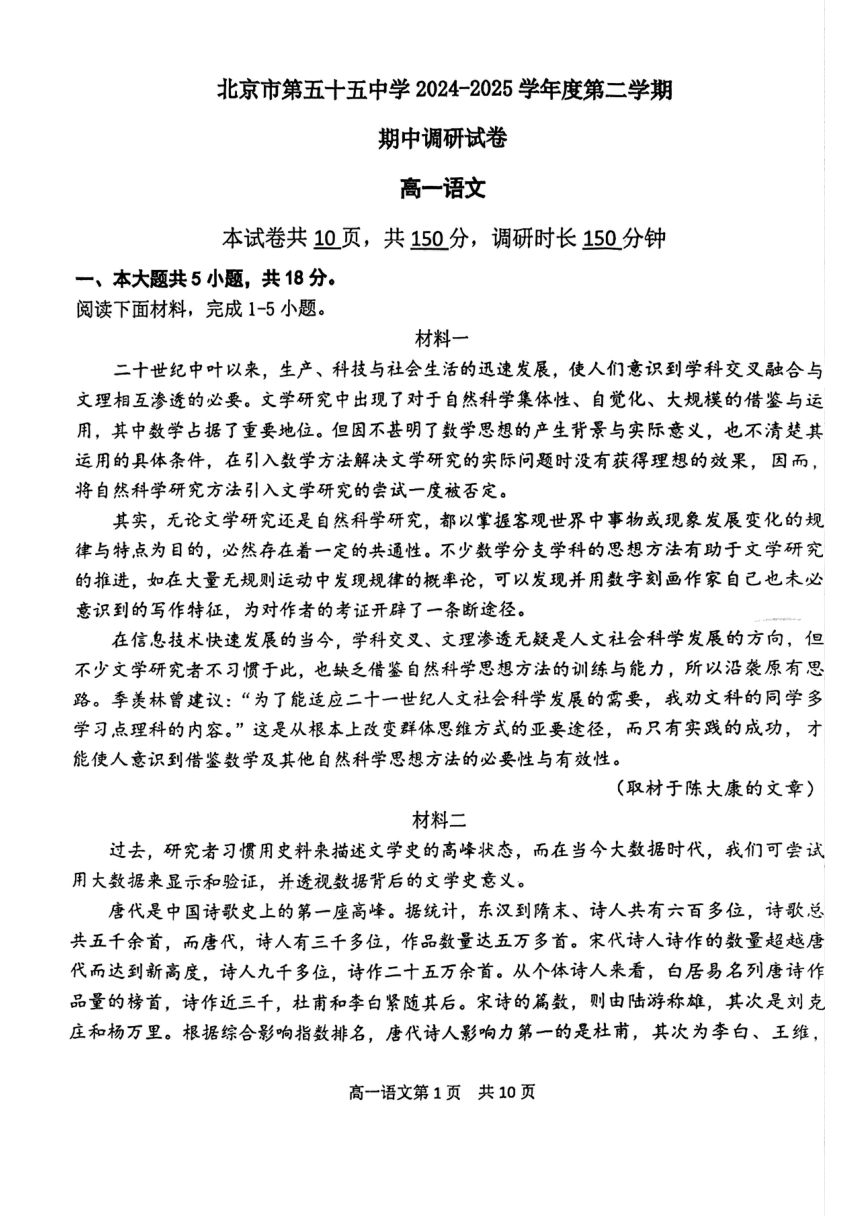

北京市第五十五中学2024-2025学年高一下学期期中语文试卷(扫描版,含答案)

文档属性

| 名称 | 北京市第五十五中学2024-2025学年高一下学期期中语文试卷(扫描版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 20.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-04 21:54:45 | ||

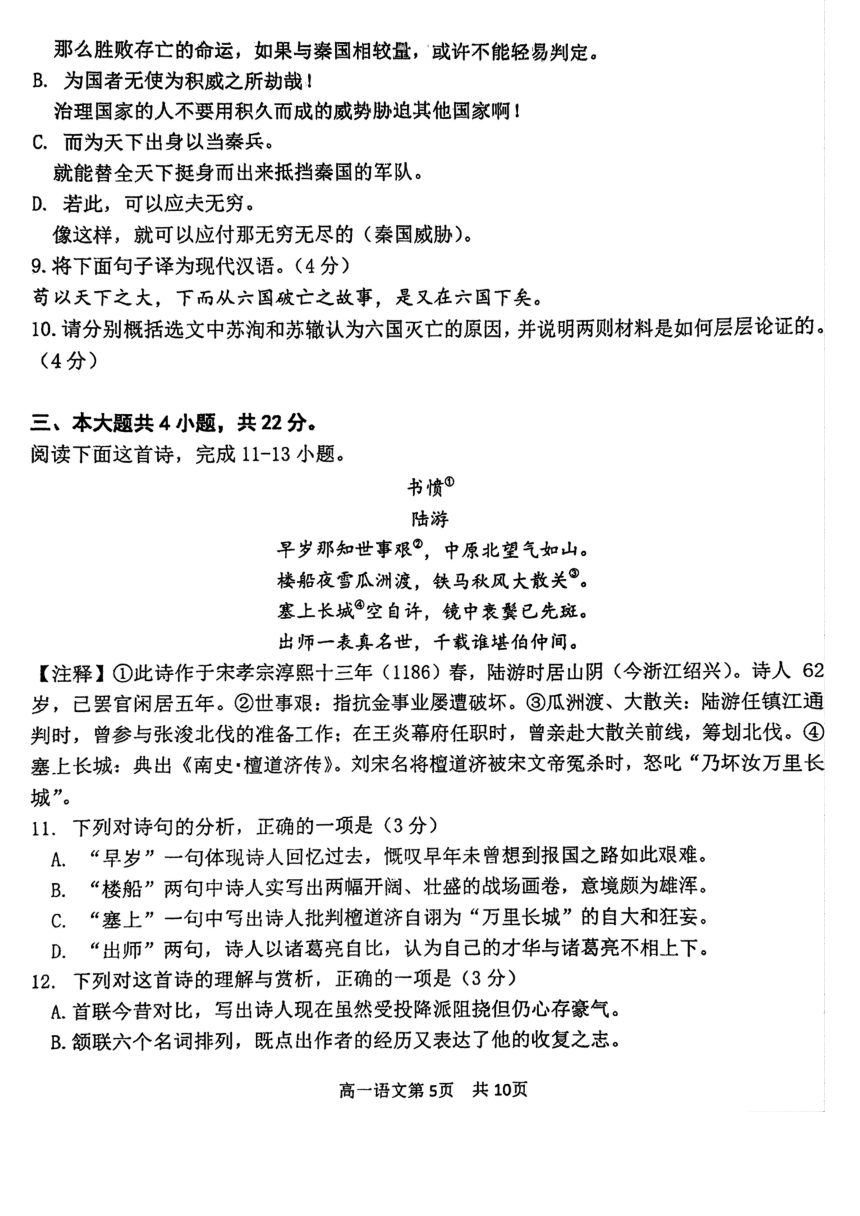

图片预览

文档简介

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

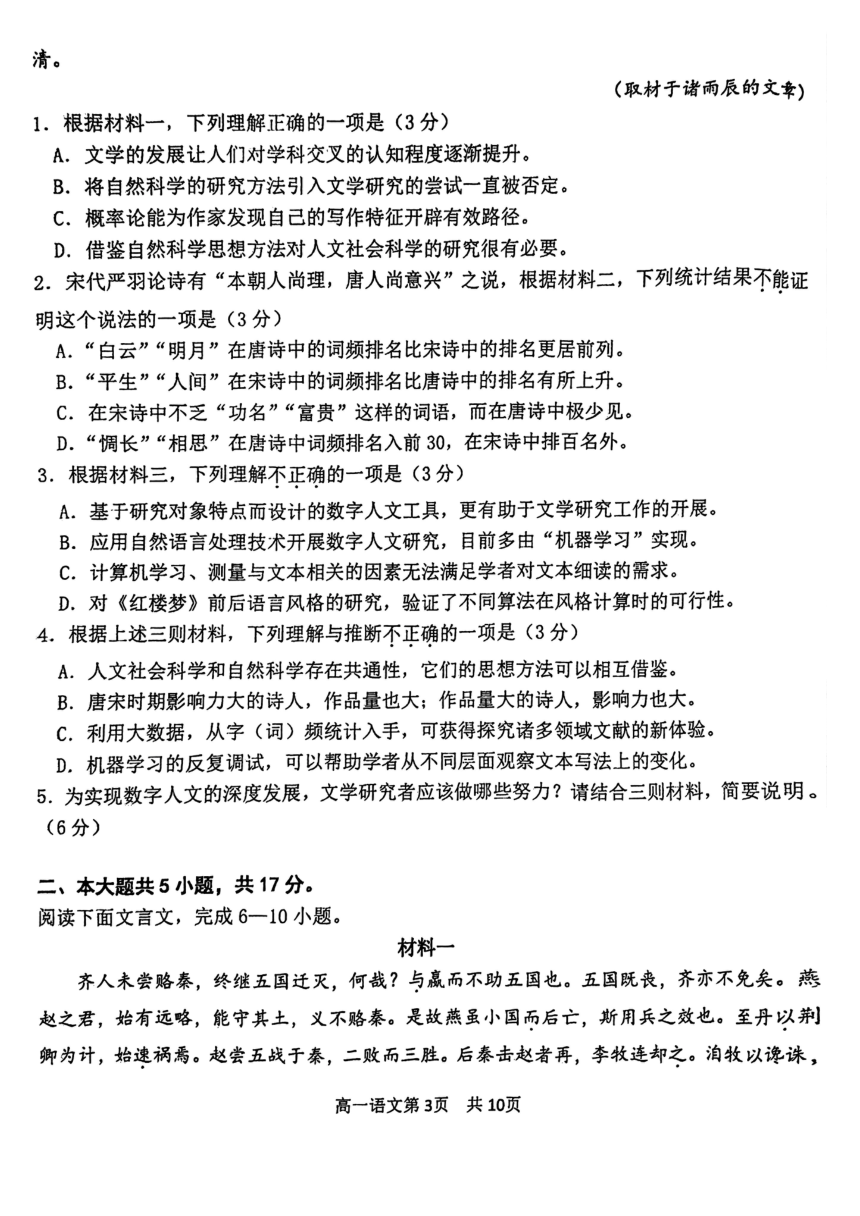

1. D。A选项,是生产、科技与社会生活的发展让人们意识到学科交

叉融合的必要,并非文学的发展;B 选项,自然科学研究方法引入文

学研究的尝试只是一度被否定,不是一直;C选项,概率论是为对作

者的考证开辟新途径,不是为作家发现自己的写作特征 。

2. C。“功名”“富贵”在唐诗中并非极少见,材料二提到唐诗中

“烟怅”“相思”等词汇在宋诗中跌出前一百位,但未提及“功

名”“富贵”在唐诗中的情况 。

3. C。计算机学习、测量与文本相关的因素并非无法满足学者对文本

细读的需求,开发数字人文工具时让更多与文本相关的因素被计算机

学习与测量,是为了更好地满足需求 。

4. B。从材料二可知,唐宋时期影响力大的诗人,作品量不一定大,

作品量大的诗人,影响力也不一定大,如唐代白居易作品量居榜首,

但影响力排在十名之外 。

5. 文学研究者要改变思维方式,学习理科内容,增强借鉴自然科学

思想方法的能力;尝试用大数据来显示和验证文学史,透视数据背后

的意义;参与数字人文工具开发过程,将人文研究经验融入数学建模,

根据自身需求调试机器学习模型 。

6. B。“速”应解释为“招致” 。

7. D。A选项,“以”,前者是“用”,后者是“来”;B 选项,“之”,

前者是代词,代指秦军,后者是结构助词,可译为“的”;C 选项,

“于”,前者表对象,可译为“和”,后者表地点,可译为“在”;

D选项,“而”都是连词,表转折 。

8. B。“为国者无使为积威之所劫哉”应理解为“治理国家的人不要

被积久而成的威势所胁迫啊” 。

9. 如果凭借偌大的天下,却自取下策追随六国灭亡的前例,这就又

在六国之下了 。

10. 苏洵认为六国灭亡原因是赂秦(齐亲附秦国、燕赵用武不终等);

苏辙认为六国灭亡原因是没有厚韩亲魏以摈秦,反而自相残杀。两则

材料都先提出观点,再列举史实进行分析,最后得出结论,苏洵由六

国灭亡谈及治国道理,苏辙分析六国策略失误后表达对六国灭亡的悲

叹 。

11. A。B 选项,“楼船”两句是诗人回忆过去的经历,并非实写战

场画卷;C 选项,“塞上”一句是诗人以檀道济自比,感慨自己壮志

未酬;D选项,“出师”两句诗人以诸葛亮自比,表达对诸葛亮的敬

仰和自己壮志难酬的悲愤,并非认为自己才华与诸葛亮不相上下 。

12. B。A 选项,首联今昔对比,写出诗人早年的豪情和如今的悲愤;

C选项,颈联表达诗人壮志未酬的悲愤,《永遇乐·京口北固亭怀古》

尾句用典表达对英雄的怀念和对南宋朝廷的不满,情感不一致;D选

项,本诗语言沉郁顿挫,与李白豪放飘逸的诗风不同 。

13. 诗人的“愤”有三层涵义:对早年不知世事艰难,如今抗金理想

难以实现的愤懑;对南宋朝廷主和派阻挠抗金,使自己壮志难酬的愤

慨;对自己年华老去,却未能实现收复中原理想的悲愤 。

14. (1)使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君;(2)后人

哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也;(3)玉鉴琼田三万顷,着

我扁舟一叶;(4)盖失强援,不能独完;(5)欲流之远者,必浚其

泉源 。

15. D。“凡鸟偏从末世来,都知爱慕此生才。一从二令三人木,哭

向金陵事更哀”对应的是王熙凤,不是贾惜春 。

16. A。“冷子兴演说荣国府”情节中提到贾府如今外面的架子虽未

甚倒,内囊却也尽上来了,家族内部子孙不肖,已出现衰败迹象,并

非处于繁荣昌盛的鼎盛时期 。

17. 宝钗提醒宝玉改“绿玉”为“绿蜡”,体现出她博学多才、心思

细腻、深谙封建礼教规范;黛玉直接代笔《杏帘在望》,展现出她才

思敏捷、率性而为、不拘小节 。

18. B。“莫衷一是”意思是不能决定哪个是对的,形容意见分歧,

没有一致的看法,不是“没有人认为是对的” 。

19. C。作者将古栈道与古今中外的创造并举,是为了突出古栈道的

价值,并非表达对其消逝的遗憾 。

20. 内涵:世上的路有的是自然形成的,有的是在艰难险阻中开辟出

来的,无论是哪种路,都是人们生命意志和理想的体现与延伸。表达

效果:引用鲁迅的话,增强文章文化内涵;将不同类型的路进行对比,

引发读者思考,升华主题 。

21. 文章结尾摘录古栈道遗迹资料,补充说明古栈道的相关信息,使

文章内容更丰富、准确;与前文对古栈道的想象和猜测相呼应,为前

文内容提供依据;体现作者对古栈道的深入探究,引发读者对古栈道

的进一步思考 。

22. (1)C。④句中引号表示特定称谓,⑥句中引号表示引用诗句,

用法不同;(2)与此前已开放的建筑形态完整的八达岭长城不同,

这段长城在排除险情后,保留了残状 。

23. (1)青年语言文字表达能力下降,网络发展和阅读少都有影响。

网络语言简单碎片化,限制了青年的表达思维。但阅读少更关键,阅

读能积累词汇、提升思维。青年应减少网络依赖,多阅读经典,提升

表达能力 。(2)主题:感受传统文化。线路:故宫 - 孔庙和国子

监 - 南锣鼓巷。理由:故宫能感受古代皇家建筑和文化魅力;孔庙

和国子监可了解古代教育和儒家文化;南锣鼓巷能体验老北京胡同文

化 。(3)春风得意正少年,阳光倾洒在肩。梦想似火在心中燃,不

惧前路遥远。步伐轻快踏新篇,希望满溢无界限。笑容灿烂映蓝天,

未来等我们去探险 。

24. (1)《谈示范》:可从示范在教育、社会风气等方面的积极作

用入手,如教育中示范能让学生快速掌握知识技能;再谈示范的局限

性,如示范可能限制创新;最后论述如何合理运用示范,使论证全面 。

(2)《与你重逢》:可设定与亲人、朋友或曾经熟悉的地方重逢的

情境,通过细腻的细节描写,如人物的神态、动作等,展现重逢时的

情感,可融入回忆与现实的对比,使故事更有感染力 。

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

{#{QQABLQW85gKwgASACT4KV0HwCUkQkJCgJYoEwRAcKAYLwZNIFIA=}#}

1. D。A选项,是生产、科技与社会生活的发展让人们意识到学科交

叉融合的必要,并非文学的发展;B 选项,自然科学研究方法引入文

学研究的尝试只是一度被否定,不是一直;C选项,概率论是为对作

者的考证开辟新途径,不是为作家发现自己的写作特征 。

2. C。“功名”“富贵”在唐诗中并非极少见,材料二提到唐诗中

“烟怅”“相思”等词汇在宋诗中跌出前一百位,但未提及“功

名”“富贵”在唐诗中的情况 。

3. C。计算机学习、测量与文本相关的因素并非无法满足学者对文本

细读的需求,开发数字人文工具时让更多与文本相关的因素被计算机

学习与测量,是为了更好地满足需求 。

4. B。从材料二可知,唐宋时期影响力大的诗人,作品量不一定大,

作品量大的诗人,影响力也不一定大,如唐代白居易作品量居榜首,

但影响力排在十名之外 。

5. 文学研究者要改变思维方式,学习理科内容,增强借鉴自然科学

思想方法的能力;尝试用大数据来显示和验证文学史,透视数据背后

的意义;参与数字人文工具开发过程,将人文研究经验融入数学建模,

根据自身需求调试机器学习模型 。

6. B。“速”应解释为“招致” 。

7. D。A选项,“以”,前者是“用”,后者是“来”;B 选项,“之”,

前者是代词,代指秦军,后者是结构助词,可译为“的”;C 选项,

“于”,前者表对象,可译为“和”,后者表地点,可译为“在”;

D选项,“而”都是连词,表转折 。

8. B。“为国者无使为积威之所劫哉”应理解为“治理国家的人不要

被积久而成的威势所胁迫啊” 。

9. 如果凭借偌大的天下,却自取下策追随六国灭亡的前例,这就又

在六国之下了 。

10. 苏洵认为六国灭亡原因是赂秦(齐亲附秦国、燕赵用武不终等);

苏辙认为六国灭亡原因是没有厚韩亲魏以摈秦,反而自相残杀。两则

材料都先提出观点,再列举史实进行分析,最后得出结论,苏洵由六

国灭亡谈及治国道理,苏辙分析六国策略失误后表达对六国灭亡的悲

叹 。

11. A。B 选项,“楼船”两句是诗人回忆过去的经历,并非实写战

场画卷;C 选项,“塞上”一句是诗人以檀道济自比,感慨自己壮志

未酬;D选项,“出师”两句诗人以诸葛亮自比,表达对诸葛亮的敬

仰和自己壮志难酬的悲愤,并非认为自己才华与诸葛亮不相上下 。

12. B。A 选项,首联今昔对比,写出诗人早年的豪情和如今的悲愤;

C选项,颈联表达诗人壮志未酬的悲愤,《永遇乐·京口北固亭怀古》

尾句用典表达对英雄的怀念和对南宋朝廷的不满,情感不一致;D选

项,本诗语言沉郁顿挫,与李白豪放飘逸的诗风不同 。

13. 诗人的“愤”有三层涵义:对早年不知世事艰难,如今抗金理想

难以实现的愤懑;对南宋朝廷主和派阻挠抗金,使自己壮志难酬的愤

慨;对自己年华老去,却未能实现收复中原理想的悲愤 。

14. (1)使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君;(2)后人

哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也;(3)玉鉴琼田三万顷,着

我扁舟一叶;(4)盖失强援,不能独完;(5)欲流之远者,必浚其

泉源 。

15. D。“凡鸟偏从末世来,都知爱慕此生才。一从二令三人木,哭

向金陵事更哀”对应的是王熙凤,不是贾惜春 。

16. A。“冷子兴演说荣国府”情节中提到贾府如今外面的架子虽未

甚倒,内囊却也尽上来了,家族内部子孙不肖,已出现衰败迹象,并

非处于繁荣昌盛的鼎盛时期 。

17. 宝钗提醒宝玉改“绿玉”为“绿蜡”,体现出她博学多才、心思

细腻、深谙封建礼教规范;黛玉直接代笔《杏帘在望》,展现出她才

思敏捷、率性而为、不拘小节 。

18. B。“莫衷一是”意思是不能决定哪个是对的,形容意见分歧,

没有一致的看法,不是“没有人认为是对的” 。

19. C。作者将古栈道与古今中外的创造并举,是为了突出古栈道的

价值,并非表达对其消逝的遗憾 。

20. 内涵:世上的路有的是自然形成的,有的是在艰难险阻中开辟出

来的,无论是哪种路,都是人们生命意志和理想的体现与延伸。表达

效果:引用鲁迅的话,增强文章文化内涵;将不同类型的路进行对比,

引发读者思考,升华主题 。

21. 文章结尾摘录古栈道遗迹资料,补充说明古栈道的相关信息,使

文章内容更丰富、准确;与前文对古栈道的想象和猜测相呼应,为前

文内容提供依据;体现作者对古栈道的深入探究,引发读者对古栈道

的进一步思考 。

22. (1)C。④句中引号表示特定称谓,⑥句中引号表示引用诗句,

用法不同;(2)与此前已开放的建筑形态完整的八达岭长城不同,

这段长城在排除险情后,保留了残状 。

23. (1)青年语言文字表达能力下降,网络发展和阅读少都有影响。

网络语言简单碎片化,限制了青年的表达思维。但阅读少更关键,阅

读能积累词汇、提升思维。青年应减少网络依赖,多阅读经典,提升

表达能力 。(2)主题:感受传统文化。线路:故宫 - 孔庙和国子

监 - 南锣鼓巷。理由:故宫能感受古代皇家建筑和文化魅力;孔庙

和国子监可了解古代教育和儒家文化;南锣鼓巷能体验老北京胡同文

化 。(3)春风得意正少年,阳光倾洒在肩。梦想似火在心中燃,不

惧前路遥远。步伐轻快踏新篇,希望满溢无界限。笑容灿烂映蓝天,

未来等我们去探险 。

24. (1)《谈示范》:可从示范在教育、社会风气等方面的积极作

用入手,如教育中示范能让学生快速掌握知识技能;再谈示范的局限

性,如示范可能限制创新;最后论述如何合理运用示范,使论证全面 。

(2)《与你重逢》:可设定与亲人、朋友或曾经熟悉的地方重逢的

情境,通过细腻的细节描写,如人物的神态、动作等,展现重逢时的

情感,可融入回忆与现实的对比,使故事更有感染力 。

同课章节目录