2024—2025学年度广西百色市田林县七年级下学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度广西百色市田林县七年级下学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 473.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-05 18:18:13 | ||

图片预览

文档简介

广西百色市田林县2024--2025学年下学期学业水平测试

七年级历史

一、选择题

1.“输送物资最方便的乃是水运,然而无论黄河、淮水,还是长江,中国主要的江河都是自西向东,没有连接南北的河流。于是,隋炀帝决定以人工之力来完成此事。”材料反映了隋朝开通大运河的目的是( )

A.加强对边疆控制 B.巩固国家统一

C.加强南北交通 D.加强中央集权

2.在当时的条件下,这是一大发明,这种制度提供了布衣(平民)可以做宰相、可以为公卿、可以参政的机会,于是有政治上社会对流的可能性。……这是中国古代选官制度的一大变革。此后,这种制度成为历朝选拔官吏的主要制度。这种“制度”是( )

A.科举制 B.三省六部制 C.察举制 D.九品中正制

3.贞观二年,太宗曰:“凡事皆须务本,国以人为本,人以衣食为本。”下列唐太宗的举措最能体现这一观点的是( )

A.完善三省六部制度 B.严格考察官吏的政绩

C.轻徭薄赋鼓励生产 D.实行开明的民族政策

4.《旧唐书》称武则天“制公卿之死命,擅王者之威力”,但也有人认为“对人民来说,武则天不算是坏皇帝。”认为武则天“不是坏皇帝”的主要依据是( )

A.首创了选拔人才的科举制 B.开创了“贞观之治”局面

C.中国历史上唯一的女皇帝 D.当政时社会经济持续发展

5.2017年中央电视台《中国诗词大会》节目带动全民分享诗词之美,感受诗词之趣。唐诗往往也折射时代特征。下列诗句直接反映唐玄宗时社会经济盛况的是( )

A.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室 B.故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C.日本晁衡辞帝都,征帆一片绕蓬壶 D.千歌万舞不可数,就中最爱霓裳舞

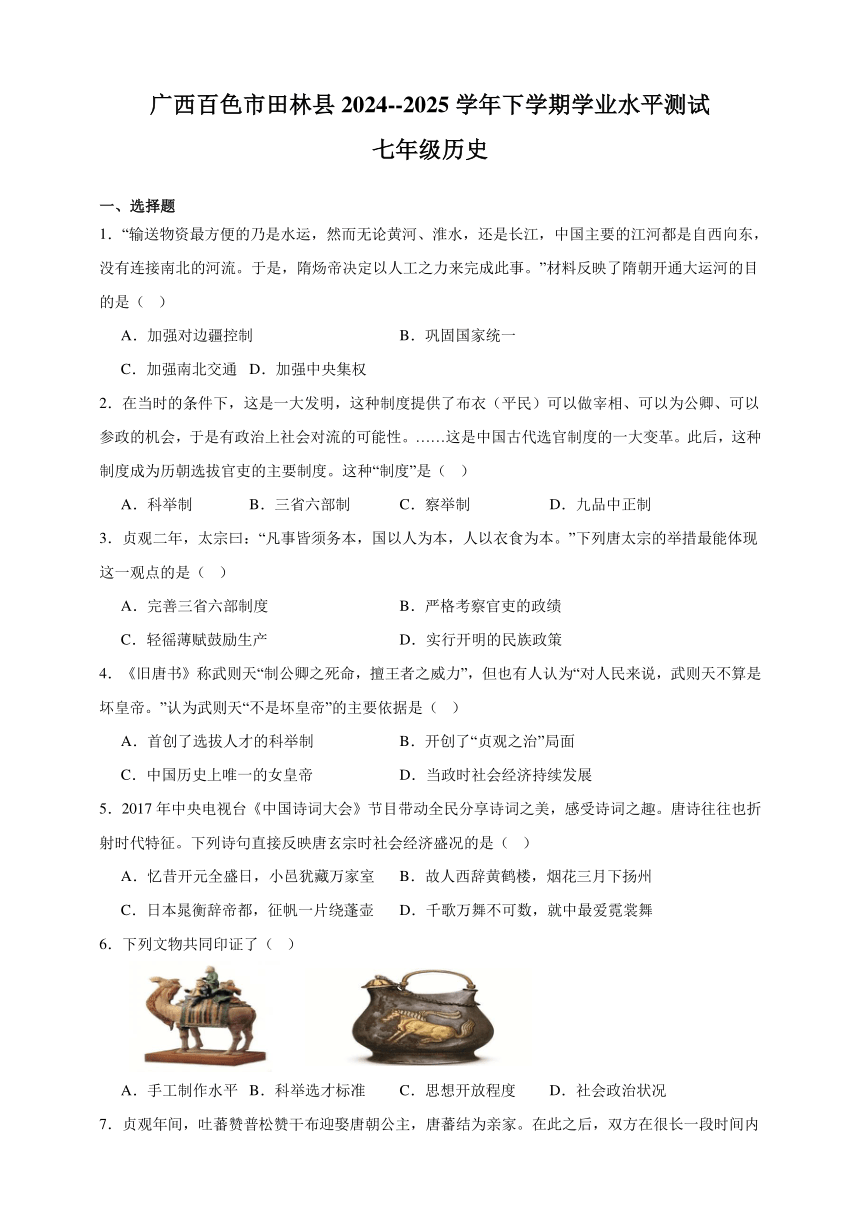

6.下列文物共同印证了( )

A.手工制作水平 B.科举选才标准 C.思想开放程度 D.社会政治状况

7.贞观年间,吐蕃赞普松赞干布迎娶唐朝公主,唐蕃结为亲家。在此之后,双方在很长一段时间内未发生过战争,友好往来。这说明文成公主入藏( )

A.削弱了吐蕃文化的影响力 B.使西藏地区归属唐朝管辖

C.增进了唐蕃友好关系 D.促进了吐蕃经济发展

8.“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。”诗句描述的是唐朝( )

A.农业生产的发展 B.丝织工艺的精湛

C.垦田面积的扩大 D.长安城市的繁荣

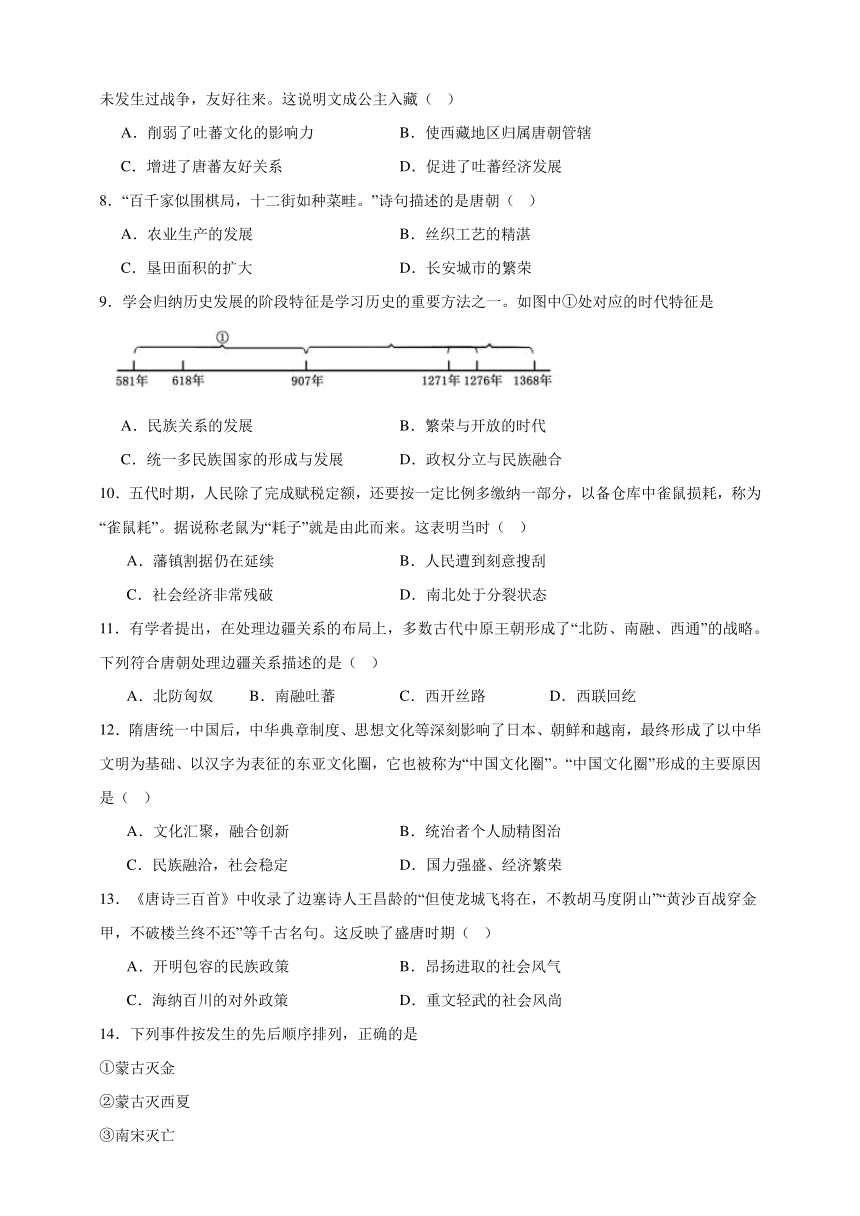

9.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。如图中①处对应的时代特征是

A.民族关系的发展 B.繁荣与开放的时代

C.统一多民族国家的形成与发展 D.政权分立与民族融合

10.五代时期,人民除了完成赋税定额,还要按一定比例多缴纳一部分,以备仓库中雀鼠损耗,称为“雀鼠耗”。据说称老鼠为“耗子”就是由此而来。这表明当时( )

A.藩镇割据仍在延续 B.人民遭到刻意搜刮

C.社会经济非常残破 D.南北处于分裂状态

11.有学者提出,在处理边疆关系的布局上,多数古代中原王朝形成了“北防、南融、西通”的战略。下列符合唐朝处理边疆关系描述的是( )

A.北防匈奴 B.南融吐蕃 C.西开丝路 D.西联回纥

12.隋唐统一中国后,中华典章制度、思想文化等深刻影响了日本、朝鲜和越南,最终形成了以中华文明为基础、以汉字为表征的东亚文化圈,它也被称为“中国文化圈”。“中国文化圈”形成的主要原因是( )

A.文化汇聚,融合创新 B.统治者个人励精图治

C.民族融洽,社会稳定 D.国力强盛、经济繁荣

13.《唐诗三百首》中收录了边塞诗人王昌龄的“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”等千古名句。这反映了盛唐时期( )

A.开明包容的民族政策 B.昂扬进取的社会风气

C.海纳百川的对外政策 D.重文轻武的社会风尚

14.下列事件按发生的先后顺序排列,正确的是

①蒙古灭金

②蒙古灭西夏

③南宋灭亡

④元朝建立

A.①②③④

B.②①③④

C.②①④③

D.①④②③

15.元朝建立后,忽必烈对吐蕃实行因俗而治的政策。他封藏传佛教萨迦派首领八思巴为帝师,并命八思巴领宣政院事。吐蕃为宣政院辖地,管辖面积与今天西藏的管辖面积大体相当。宣政院的职能相当于行省机构,所以在吐蕃地区不另设行省。这些措施有利于( )

A.促进民族团结,维护边疆稳定 B.引进先进技术,实现富国强兵

C.发展对外经济,改善人民生活 D.巩固元朝统治,培养政治人才

二、综合题

16.2024年,是中国大运河申遗成功十周年。2014年中国大运河项目成功入选世界文化遗产名录,成为中国第46个世界遗产项目。请阅读材料,回答以下问题。

材料一

材料二 千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——唐胡曾一《汴水》

材料三 尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——唐皮日休一《汴河怀古》

(1)隋朝修建大运河这一工程的目的是什么?从材料一中可看出大运河共分为四段,其中经过今河南省境内的是哪两段?(写出对应河段的名称)

(2)图二所示的事件与隋朝的衰亡有何关系?

(3)材料二、材料三这两首诗,哪一首更全面的反映了大运河的影响?为什么?

三、材料题

17.中学历史课程将培养和提高学生的学科核心素养作为重要目标之一。阅读材料,回答问题。

【时间轴学史】

(1)“天下大势,分久必合,合久必分”,时间轴中哪两个朝代结束了长期分裂完成了统一?从两个王朝中任选其一、说明其统一的历史意义。

【看地图学史】

(2)图1到图3体现的历史发展趋势是什么?

【读史料学史】

材料一 天下诸津,舟航所聚……弘舸巨舰,千轴万艘,交贸往还,昧旦永曰。

——《旧唐书崔融传》

材料二 山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

——林升《题临安邸》

(3)材料一反映出唐朝什么样的商业景况?

(4)材料二中林升是南宋诗人,这首诗表达了他怎样的态度?

参考答案

1.C

2.A

3.C

4.D

5.A

6.A

7.C

8.D

9.B

10.B

11.D

12.D

13.B

14.C

15.A

16.(1)加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治;永济渠、通济渠。

(2)隋炀帝乘龙舟出行,给百姓带来沉重的负担,是隋朝暴政的表现,加速了隋朝的灭亡。

(3)《汴河怀古》或材料三;因为它从正反两方面比较辩证地评价了这件事。

(1)目的:据材料一图一“隋朝大运河”并结合所学可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝利用已有的经济实力,征发几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河。

河南省境内:据地图信息并结合所学可知,大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,全长2700多千米,而在河南境内的是永济渠、通济渠。

(2)事件:据材料一图二“隋炀帝乘龙舟游江都”可知,隋炀帝乘龙舟出行。

关系:结合所学可知,隋炀帝多次巡游,乘坐高大、华丽的龙舟,随行的船只浩浩荡荡,沿途护卫的兵士和拉纤的民工多达数十万,耗费大量人力和财力,这给百姓带来沉重的负担,是隋朝暴政的表现,加速了隋朝的灭亡。

(3)诗:首先选择合适的诗,结合所学可知,如果从评价的客观性出发,则选唐皮日休的《汴河怀古》或材料三;

原因:结合所学可知,“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多”从正反两方面比较辩证地评价了这件事。而《汴水》只强调了大运河的弊端。

17.(1)朝代:隋朝、元朝;意义:隋的统一、结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势,元灭南宋,完成了全国的统一、结束了我国历史上较长时期的政权并立局面,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础。

(2)趋势:由民族政权并立走向统一或中华民族多元一体格局不断发展。

(3)商业景况:水路运输发达,港口码头往来船舶众多,商品交流繁盛。

(4)南宋诗人林升经历了北宋的灭亡,南渡后,面对当政者骄奢淫逸、歌舞升平的生活,十分愤怒,在这首诗中,林升斥责他们忘了抗金复国的大业,竟把临时苟安的杭州当作了故都汴州。

(1)朝代:根据所学隋朝和元朝的统一可知,589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国。1279年,元军攻灭南宋残部,完成了统一。意义:结合所学隋朝和元朝统一的意义可知,隋的统一、结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势元灭南宋,完成了全国的统一、结束了我国历史上较长时期的政权并立局面,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础。多元一体格局不断发展。

(2)图1、图2反映了民族政权的并立,图3元朝统一了全国,这说明图1到图3体现的历史发展趋势是由民族政权并立走向统一、中华民族多元一体格局不断发展。

(3)商业景况:根据材料可知,天下的码头,聚集着航行的舟船……大船巨舰动辄就是成千上万,贸易往返频繁,没有早晚之分,一直都像白天一样热闹。将材料所描述的港口状况与本课正文中叙述唐朝的商业贸易相联系,对应正文“唐朝商业十分繁荣,水陆交通发达……长江和运河沿岸以及东南沿海港口城市获得很大发展”。

(4)前两句诗聚焦临安城的歌舞升平景象,“几时休”即“未曾休”,隐藏着诗人的厌恶。后两句诗人直抒胸臆,“熏”“醉”两字用得精妙无比,把那些纵情声色、苟且偷安的南宋统治阶级的精神状态刻画得惟妙惟肖,最后通过“杭州”与“汴州”的对照,直斥南宋忘了北宋的灭亡,把临时苟安的杭州简直当作了故都汴州。辛辣的讽刺中蕴含着极大的愤怒和无穷的担忧。

七年级历史

一、选择题

1.“输送物资最方便的乃是水运,然而无论黄河、淮水,还是长江,中国主要的江河都是自西向东,没有连接南北的河流。于是,隋炀帝决定以人工之力来完成此事。”材料反映了隋朝开通大运河的目的是( )

A.加强对边疆控制 B.巩固国家统一

C.加强南北交通 D.加强中央集权

2.在当时的条件下,这是一大发明,这种制度提供了布衣(平民)可以做宰相、可以为公卿、可以参政的机会,于是有政治上社会对流的可能性。……这是中国古代选官制度的一大变革。此后,这种制度成为历朝选拔官吏的主要制度。这种“制度”是( )

A.科举制 B.三省六部制 C.察举制 D.九品中正制

3.贞观二年,太宗曰:“凡事皆须务本,国以人为本,人以衣食为本。”下列唐太宗的举措最能体现这一观点的是( )

A.完善三省六部制度 B.严格考察官吏的政绩

C.轻徭薄赋鼓励生产 D.实行开明的民族政策

4.《旧唐书》称武则天“制公卿之死命,擅王者之威力”,但也有人认为“对人民来说,武则天不算是坏皇帝。”认为武则天“不是坏皇帝”的主要依据是( )

A.首创了选拔人才的科举制 B.开创了“贞观之治”局面

C.中国历史上唯一的女皇帝 D.当政时社会经济持续发展

5.2017年中央电视台《中国诗词大会》节目带动全民分享诗词之美,感受诗词之趣。唐诗往往也折射时代特征。下列诗句直接反映唐玄宗时社会经济盛况的是( )

A.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室 B.故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C.日本晁衡辞帝都,征帆一片绕蓬壶 D.千歌万舞不可数,就中最爱霓裳舞

6.下列文物共同印证了( )

A.手工制作水平 B.科举选才标准 C.思想开放程度 D.社会政治状况

7.贞观年间,吐蕃赞普松赞干布迎娶唐朝公主,唐蕃结为亲家。在此之后,双方在很长一段时间内未发生过战争,友好往来。这说明文成公主入藏( )

A.削弱了吐蕃文化的影响力 B.使西藏地区归属唐朝管辖

C.增进了唐蕃友好关系 D.促进了吐蕃经济发展

8.“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。”诗句描述的是唐朝( )

A.农业生产的发展 B.丝织工艺的精湛

C.垦田面积的扩大 D.长安城市的繁荣

9.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。如图中①处对应的时代特征是

A.民族关系的发展 B.繁荣与开放的时代

C.统一多民族国家的形成与发展 D.政权分立与民族融合

10.五代时期,人民除了完成赋税定额,还要按一定比例多缴纳一部分,以备仓库中雀鼠损耗,称为“雀鼠耗”。据说称老鼠为“耗子”就是由此而来。这表明当时( )

A.藩镇割据仍在延续 B.人民遭到刻意搜刮

C.社会经济非常残破 D.南北处于分裂状态

11.有学者提出,在处理边疆关系的布局上,多数古代中原王朝形成了“北防、南融、西通”的战略。下列符合唐朝处理边疆关系描述的是( )

A.北防匈奴 B.南融吐蕃 C.西开丝路 D.西联回纥

12.隋唐统一中国后,中华典章制度、思想文化等深刻影响了日本、朝鲜和越南,最终形成了以中华文明为基础、以汉字为表征的东亚文化圈,它也被称为“中国文化圈”。“中国文化圈”形成的主要原因是( )

A.文化汇聚,融合创新 B.统治者个人励精图治

C.民族融洽,社会稳定 D.国力强盛、经济繁荣

13.《唐诗三百首》中收录了边塞诗人王昌龄的“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”等千古名句。这反映了盛唐时期( )

A.开明包容的民族政策 B.昂扬进取的社会风气

C.海纳百川的对外政策 D.重文轻武的社会风尚

14.下列事件按发生的先后顺序排列,正确的是

①蒙古灭金

②蒙古灭西夏

③南宋灭亡

④元朝建立

A.①②③④

B.②①③④

C.②①④③

D.①④②③

15.元朝建立后,忽必烈对吐蕃实行因俗而治的政策。他封藏传佛教萨迦派首领八思巴为帝师,并命八思巴领宣政院事。吐蕃为宣政院辖地,管辖面积与今天西藏的管辖面积大体相当。宣政院的职能相当于行省机构,所以在吐蕃地区不另设行省。这些措施有利于( )

A.促进民族团结,维护边疆稳定 B.引进先进技术,实现富国强兵

C.发展对外经济,改善人民生活 D.巩固元朝统治,培养政治人才

二、综合题

16.2024年,是中国大运河申遗成功十周年。2014年中国大运河项目成功入选世界文化遗产名录,成为中国第46个世界遗产项目。请阅读材料,回答以下问题。

材料一

材料二 千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——唐胡曾一《汴水》

材料三 尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——唐皮日休一《汴河怀古》

(1)隋朝修建大运河这一工程的目的是什么?从材料一中可看出大运河共分为四段,其中经过今河南省境内的是哪两段?(写出对应河段的名称)

(2)图二所示的事件与隋朝的衰亡有何关系?

(3)材料二、材料三这两首诗,哪一首更全面的反映了大运河的影响?为什么?

三、材料题

17.中学历史课程将培养和提高学生的学科核心素养作为重要目标之一。阅读材料,回答问题。

【时间轴学史】

(1)“天下大势,分久必合,合久必分”,时间轴中哪两个朝代结束了长期分裂完成了统一?从两个王朝中任选其一、说明其统一的历史意义。

【看地图学史】

(2)图1到图3体现的历史发展趋势是什么?

【读史料学史】

材料一 天下诸津,舟航所聚……弘舸巨舰,千轴万艘,交贸往还,昧旦永曰。

——《旧唐书崔融传》

材料二 山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

——林升《题临安邸》

(3)材料一反映出唐朝什么样的商业景况?

(4)材料二中林升是南宋诗人,这首诗表达了他怎样的态度?

参考答案

1.C

2.A

3.C

4.D

5.A

6.A

7.C

8.D

9.B

10.B

11.D

12.D

13.B

14.C

15.A

16.(1)加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治;永济渠、通济渠。

(2)隋炀帝乘龙舟出行,给百姓带来沉重的负担,是隋朝暴政的表现,加速了隋朝的灭亡。

(3)《汴河怀古》或材料三;因为它从正反两方面比较辩证地评价了这件事。

(1)目的:据材料一图一“隋朝大运河”并结合所学可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝利用已有的经济实力,征发几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河。

河南省境内:据地图信息并结合所学可知,大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,全长2700多千米,而在河南境内的是永济渠、通济渠。

(2)事件:据材料一图二“隋炀帝乘龙舟游江都”可知,隋炀帝乘龙舟出行。

关系:结合所学可知,隋炀帝多次巡游,乘坐高大、华丽的龙舟,随行的船只浩浩荡荡,沿途护卫的兵士和拉纤的民工多达数十万,耗费大量人力和财力,这给百姓带来沉重的负担,是隋朝暴政的表现,加速了隋朝的灭亡。

(3)诗:首先选择合适的诗,结合所学可知,如果从评价的客观性出发,则选唐皮日休的《汴河怀古》或材料三;

原因:结合所学可知,“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多”从正反两方面比较辩证地评价了这件事。而《汴水》只强调了大运河的弊端。

17.(1)朝代:隋朝、元朝;意义:隋的统一、结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势,元灭南宋,完成了全国的统一、结束了我国历史上较长时期的政权并立局面,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础。

(2)趋势:由民族政权并立走向统一或中华民族多元一体格局不断发展。

(3)商业景况:水路运输发达,港口码头往来船舶众多,商品交流繁盛。

(4)南宋诗人林升经历了北宋的灭亡,南渡后,面对当政者骄奢淫逸、歌舞升平的生活,十分愤怒,在这首诗中,林升斥责他们忘了抗金复国的大业,竟把临时苟安的杭州当作了故都汴州。

(1)朝代:根据所学隋朝和元朝的统一可知,589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国。1279年,元军攻灭南宋残部,完成了统一。意义:结合所学隋朝和元朝统一的意义可知,隋的统一、结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势元灭南宋,完成了全国的统一、结束了我国历史上较长时期的政权并立局面,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础。多元一体格局不断发展。

(2)图1、图2反映了民族政权的并立,图3元朝统一了全国,这说明图1到图3体现的历史发展趋势是由民族政权并立走向统一、中华民族多元一体格局不断发展。

(3)商业景况:根据材料可知,天下的码头,聚集着航行的舟船……大船巨舰动辄就是成千上万,贸易往返频繁,没有早晚之分,一直都像白天一样热闹。将材料所描述的港口状况与本课正文中叙述唐朝的商业贸易相联系,对应正文“唐朝商业十分繁荣,水陆交通发达……长江和运河沿岸以及东南沿海港口城市获得很大发展”。

(4)前两句诗聚焦临安城的歌舞升平景象,“几时休”即“未曾休”,隐藏着诗人的厌恶。后两句诗人直抒胸臆,“熏”“醉”两字用得精妙无比,把那些纵情声色、苟且偷安的南宋统治阶级的精神状态刻画得惟妙惟肖,最后通过“杭州”与“汴州”的对照,直斥南宋忘了北宋的灭亡,把临时苟安的杭州简直当作了故都汴州。辛辣的讽刺中蕴含着极大的愤怒和无穷的担忧。

同课章节目录