11.2 * 五代史伶官传序 课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 11.2 * 五代史伶官传序 课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-07 10:41:42 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

五代史伶官传序

学习目标

1

了解欧阳修及写作背景等相关文学常识。

2

把握作者的行文思路,了解史论的一般写法。

3

品味作者的语言艺术,领悟文章的中心思想。

4

理解史论的劝诫意义,学习其思考社会现实问题的态度和方法。

壹

了解作者

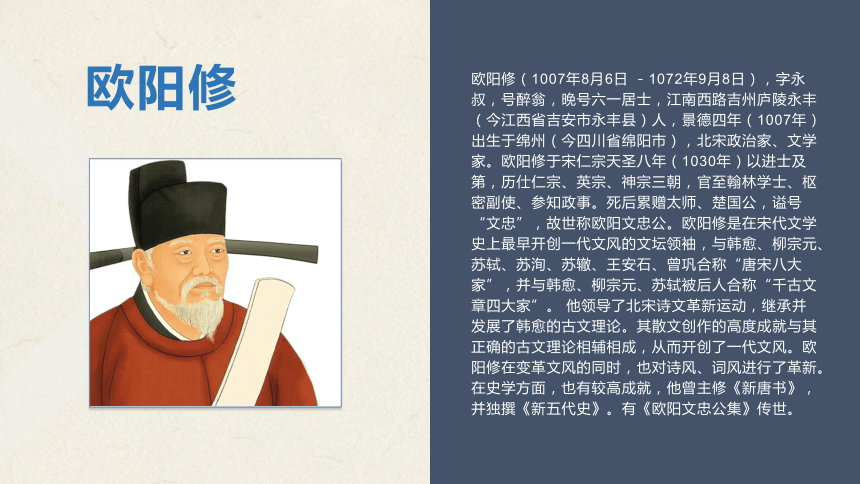

欧阳修

欧阳修(1007年8月6日 -1072年9月8日),字永叔,号醉翁,晚号六一居士,江南西路吉州庐陵永丰(今江西省吉安市永丰县)人,景德四年(1007年)出生于绵州(今四川省绵阳市),北宋政治家、文学家。欧阳修于宋仁宗天圣八年(1030年)以进士及第,历仕仁宗、英宗、神宗三朝,官至翰林学士、枢密副使、参知政事。死后累赠太师、楚国公,谥号“文忠”,故世称欧阳文忠公。欧阳修是在宋代文学史上最早开创一代文风的文坛领袖,与韩愈、柳宗元、苏轼、苏洵、苏辙、王安石、曾巩合称“唐宋八大家”,并与韩愈、柳宗元、苏轼被后人合称“千古文章四大家”。 他领导了北宋诗文革新运动,继承并发展了韩愈的古文理论。其散文创作的高度成就与其正确的古文理论相辅相成,从而开创了一代文风。欧阳修在变革文风的同时,也对诗风、词风进行了革新。在史学方面,也有较高成就,他曾主修《新唐书》,并独撰《新五代史》。有《欧阳文忠公集》传世。

贰

了解背景

五代(907 年 —960 年),是中国历史上一个动荡混乱的时期,短短 53 年间,中原地区相继出现了后梁、后唐、后晋、后汉和后周五个朝代。后唐庄宗李存勖在建立政权后,志得意满,宠信伶人,最终身死国灭。欧阳修生活在北宋时期,当时北宋王朝表面繁荣,实则内部隐患重重,社会矛盾尖锐,政治腐败。欧阳修借为《新五代史 伶官传》作序之机,通过对后唐庄宗李存勖得天下而后失天下的历史事实的记述与分析,总结经验教训,希望能对北宋统治者起到警示作用。

叁

本课关联知识

序

“序”,是一种文体,相当于今天文章的 “前言” 或编者的 “按语”。其作用或提纲挈领地评价该书内容,或叙述著书作文的缘由,以便读者理解下文。《五代史伶官传序》就是欧阳修针对《伶官传》所写的序文,通过对伶官相关史实的论述,发表自己对历史兴衰的见解。

肆

字词积累

重点实词

原:推其根本。如 “原庄宗之所以得天下”。

与:给。“与尔三矢”。

负:背。“负而前驱”。

及:等到。“及仇雠已灭” 。

遗:留下。“遗恨”。

恨:遗憾。“恨不倩疏林挂住斜晖”(《长亭送别》)。

重点虚词

其

代词,他、他的。如 “其后用兵”。

语气词,表祈使,相当于 “一定”。“尔其无忘乃父之志”。

语气词,表反问,难道。“其意气之盛,可谓壮哉!”“其皆出于此乎?”(《师说》)

之

助词,的。“此三者,吾遗恨也”。

主谓之间,取消句子独立性。“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!”

宾语前置的标志。“何陋之有”(《陋室铭》)。

以

介词,把。“以三矢赐庄宗而告之曰”。

介词,用。“请其矢,盛以锦囊”。

连词,表目的,来。“而皆背晋以归梁”。

名词作动词

“函梁君臣之首”:“函”,用木匣子装。

“契丹与吾约为兄弟”:“约”,订立盟约。

名词作状语

“负而前驱”:“前”,在前面。

“仓皇东出”:“东”,向东。

使动用法

“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”:“兴”,使…… 兴盛;“亡”,使…… 灭亡。

词类活用

特殊句式

判断句

“梁,吾仇也;燕王,吾所立;契丹,与吾约为兄弟”。

“此三者,吾遗恨也”。

状语后置句

“盛以锦囊”,应为 “以锦囊盛”。

“而告以成功”,应为 “而以成功告” 。

被动句

“身死国灭,为天下笑”:“为” 表被动。

省略句

“则遣从事以一少牢告庙”,“告” 后省略 “于”。

课堂延伸

李存勖是李克用与侧妃曹氏所生,自幼便善于骑射,胆略过人,心性豁达,深得父亲宠爱。他爱读《春秋》,而且精擅音律,可谓文武双全。

李存勖十一岁时,随父征讨王行瑜,并向唐昭宗报功。唐昭宗非常欣赏李存勖,轻抚其背部,道:“儿将来之国栋也,勿忘忠孝于予家。”后来,唐昭宗还对人称赞“可亚其父”。意思是说,李存勖能超过其父亲,使父亲屈居亚军。李存勖遂得名李亚子。

朱温:生子当如李亚子,克用为不亡矣!至如吾儿,豚犬耳!

太庙在夏朝称“世室”,在殷商称“重屋”,周朝称“明堂”,秦汉时起名“太庙”。

太庙最初是供奉皇帝先祖的地方,后来皇后、宗室、功臣的神位在皇帝批准下也可以供奉其中,称为“配享太庙”。

告庙指天子或诸侯出巡、战争等重大事件时祭告祖庙。

太庙

伍

走进文章

第一段:提出论点

原文:呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

译文:唉!国家兴盛与衰亡的道理,虽然说是天命,难道不是由于人事吗?推究庄宗得天下和他失天下的原因,就可以知道了。

解析:开篇以感叹词 “呜呼” 起笔,引发读者注意,紧接着提出中心论点 “盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”,强调人事对国家兴衰的重要作用。然后引出庄宗得天下与失天下这一史实,为下文论述做铺垫。此段开门见山,观点鲜明,引发读者对庄宗事迹的好奇与思考。

原文:世言晋王之将终也,以三矢赐庄宗而告之曰:“梁,吾仇也;燕王,吾所立;契丹,与吾约为兄弟,而皆背晋以归梁。此三者,吾遗恨也。与尔三矢,尔其无忘乃父之志!” 庄宗受而藏之于庙。其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,请其矢,盛以锦囊,负而前驱,及凯旋而纳之。

译文:世人说晋王将死的时候,拿三支箭赐给庄宗,告诉他说:“梁国,是我的仇敌;燕王,是我扶持建立起来的;契丹与我订立盟约,结为兄弟,他们却都背叛晋而归顺梁。这三件事,是我的遗憾;给你三支箭,你一定不要忘记你父亲的愿望。” 庄宗接了箭,把它收藏在祖庙里。此后出兵,就派随从官员用猪、羊各一头祭告祖庙,请下那三支箭,用锦囊盛着,背着它走在前面,等到凯旋时再把箭藏入祖庙。

解析:详细叙述晋王临终遗命,将复仇的重任托付给庄宗,并赐其三支箭。庄宗谨遵父命,每次出征都庄重地请出箭,带着它们冲锋陷阵,胜利后又将箭放回祖庙。这段描述生动地展现了庄宗起初为实现父亲遗愿,勤勉努力、奋发图强的形象,为后文其失天下形成鲜明对比。叙事简洁而生动,“受而藏”“遣”“请”“盛”“负”“纳” 等一系列动词,将庄宗的敬谨态度和行动展现得淋漓尽致。

第二段:详述庄宗得天下的过程

原文:方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!及仇雠已灭,天下已定,一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归,至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹,而皆自于人欤?《书》曰:“满招损,谦得益。” 忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

译文:当庄宗用绳子捆绑着燕王父子,用木匣装着梁君臣的首级,进入太庙,把箭还给先王,向先王禀告成功的时候,他意气骄盛,多么雄壮啊。等到仇敌已经消灭,天下已经平定,一个人在夜间呼喊,作乱的人便四方响应,他匆忙向东出逃,还没看到叛军,士卒就离散了,君臣相对而视,不知回到哪里去。以至于对天发誓,割下头发,大家的泪水沾湿了衣襟,又是多么衰颓啊。难道是得天下艰难而失天下容易吗?或者说推究他成功与失败的事迹,都是由于人事呢?《尚书》上说:“自满招来损害,谦虚得到好处。” 忧虑辛劳可以使国家兴盛,安闲享乐可以使自身灭亡,这是自然的道理。

解析:先描述庄宗成功复仇,将燕父子、梁君臣首级献于太庙,告慰先王时的意气风发,“可谓壮哉”,极言其盛。然而,笔锋一转,“及仇雠已灭,天下已定”,形势急转直下,一个人呼喊便引发四方叛乱,庄宗仓促出逃,士卒离散,君臣落魄,“何其衰也”,又极言其衰。通过这种强烈的盛衰对比,提出疑问,引发读者思考。随后,作者给出答案,引用《尚书》中的话 “满招损,谦得益”,并得出 “忧劳可以兴国,逸豫可以亡身” 这一结论,进一步强调人事在国家兴衰中的关键作用。

第三段:论述庄宗失天下的过程及原因

原文:故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?

译文:因此,当庄宗强盛的时候,普天下的豪杰,都不能跟他抗争;等到他衰败的时候,几十个伶人围困他,就自己丧命,国家灭亡,被天下人讥笑。人生中的祸患常常是从细微的事情中积淀下来的,人的智慧和勇气常常被自己所溺爱的事物所困,难道只有宠爱伶人才会这样吗?

解析:再次将庄宗盛时与衰时进行对比,盛时天下豪杰无人能敌,衰时却被几十个伶人围困致身死国灭,突出其兴衰变化之巨大。由此得出 “祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺” 的结论,指出灾祸往往由微小之事积累而成,人的才智勇气常被所沉迷的事物束缚,最后以反问 “岂独伶人也哉” 收束全文,升华主旨,警示世人不应沉溺于不良嗜好,要防微杜渐,关注人事。

第四段:总结教训,点明主旨

作者围绕中心论点展开论证时使用了什么论证方法

举例论证

本文论点来自史据,在论证时重点通过“晋王三矢”这一典型、生动的事例,充分地体现了庄宗的“忧劳”,突出“人事”的作用;再辅之以评论庄宗盛、衰时所涉及的史实,使人对于庄宗的由“盛”而“衰”、由“忧劳”到“逸豫”了然于胸,达到了以材料论证观点的目的。

作者围绕中心论点展开论证时使用了什么论证方法

对比论证

全文以“盛”“衰”二字贯串始终,从“盛”“衰”两个方面,围绕着“人事”进行层层深入的对比论证。本文的对比论证在总体上着眼于“盛”“衰”与“忧劳”“逸豫”的因果关系,从中心论点到论据,从论证过程到结论,不论是所用的事例或史实,还是作者抒发的感慨和议论,都是对比性的。

庄宗从“得天下”到“失天下”的过程是怎样的?

908年(23岁),接受遗命,“与尔三矢,尔其无忘乃父之志”;

912年(27岁),灭燕,“系燕父子以组。”

923年(38岁),灭后梁,“函梁君臣之首”,建后唐;

926年(41岁),身亡,“身死国灭,为天下笑。”

教师总结

古人说得好,“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以见兴替;以人为镜,可以知得失。”历史的教训不能忘记,我们要谨记“忧劳兴国,逸豫亡身”的道理,居安思危,防微杜渐,不再重复古人的悲剧。文章总结了后唐庄宗李存勖得天下而又失天下的历史教训,阐明了国家之盛衰取决于“人事”,“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的道理,讽谏北宋统治者应离解骄奢,防微杜渐,励精图治。阐明了国家盛衰取决于人事的道理。讽谏北宋王朝力戒骄奢、防微杜渐、励精图治。这是心忧国事的政治家机智巧妙而又委婉的劝谏艺术。

下节课见!

五代史伶官传序

学习目标

1

了解欧阳修及写作背景等相关文学常识。

2

把握作者的行文思路,了解史论的一般写法。

3

品味作者的语言艺术,领悟文章的中心思想。

4

理解史论的劝诫意义,学习其思考社会现实问题的态度和方法。

壹

了解作者

欧阳修

欧阳修(1007年8月6日 -1072年9月8日),字永叔,号醉翁,晚号六一居士,江南西路吉州庐陵永丰(今江西省吉安市永丰县)人,景德四年(1007年)出生于绵州(今四川省绵阳市),北宋政治家、文学家。欧阳修于宋仁宗天圣八年(1030年)以进士及第,历仕仁宗、英宗、神宗三朝,官至翰林学士、枢密副使、参知政事。死后累赠太师、楚国公,谥号“文忠”,故世称欧阳文忠公。欧阳修是在宋代文学史上最早开创一代文风的文坛领袖,与韩愈、柳宗元、苏轼、苏洵、苏辙、王安石、曾巩合称“唐宋八大家”,并与韩愈、柳宗元、苏轼被后人合称“千古文章四大家”。 他领导了北宋诗文革新运动,继承并发展了韩愈的古文理论。其散文创作的高度成就与其正确的古文理论相辅相成,从而开创了一代文风。欧阳修在变革文风的同时,也对诗风、词风进行了革新。在史学方面,也有较高成就,他曾主修《新唐书》,并独撰《新五代史》。有《欧阳文忠公集》传世。

贰

了解背景

五代(907 年 —960 年),是中国历史上一个动荡混乱的时期,短短 53 年间,中原地区相继出现了后梁、后唐、后晋、后汉和后周五个朝代。后唐庄宗李存勖在建立政权后,志得意满,宠信伶人,最终身死国灭。欧阳修生活在北宋时期,当时北宋王朝表面繁荣,实则内部隐患重重,社会矛盾尖锐,政治腐败。欧阳修借为《新五代史 伶官传》作序之机,通过对后唐庄宗李存勖得天下而后失天下的历史事实的记述与分析,总结经验教训,希望能对北宋统治者起到警示作用。

叁

本课关联知识

序

“序”,是一种文体,相当于今天文章的 “前言” 或编者的 “按语”。其作用或提纲挈领地评价该书内容,或叙述著书作文的缘由,以便读者理解下文。《五代史伶官传序》就是欧阳修针对《伶官传》所写的序文,通过对伶官相关史实的论述,发表自己对历史兴衰的见解。

肆

字词积累

重点实词

原:推其根本。如 “原庄宗之所以得天下”。

与:给。“与尔三矢”。

负:背。“负而前驱”。

及:等到。“及仇雠已灭” 。

遗:留下。“遗恨”。

恨:遗憾。“恨不倩疏林挂住斜晖”(《长亭送别》)。

重点虚词

其

代词,他、他的。如 “其后用兵”。

语气词,表祈使,相当于 “一定”。“尔其无忘乃父之志”。

语气词,表反问,难道。“其意气之盛,可谓壮哉!”“其皆出于此乎?”(《师说》)

之

助词,的。“此三者,吾遗恨也”。

主谓之间,取消句子独立性。“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!”

宾语前置的标志。“何陋之有”(《陋室铭》)。

以

介词,把。“以三矢赐庄宗而告之曰”。

介词,用。“请其矢,盛以锦囊”。

连词,表目的,来。“而皆背晋以归梁”。

名词作动词

“函梁君臣之首”:“函”,用木匣子装。

“契丹与吾约为兄弟”:“约”,订立盟约。

名词作状语

“负而前驱”:“前”,在前面。

“仓皇东出”:“东”,向东。

使动用法

“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”:“兴”,使…… 兴盛;“亡”,使…… 灭亡。

词类活用

特殊句式

判断句

“梁,吾仇也;燕王,吾所立;契丹,与吾约为兄弟”。

“此三者,吾遗恨也”。

状语后置句

“盛以锦囊”,应为 “以锦囊盛”。

“而告以成功”,应为 “而以成功告” 。

被动句

“身死国灭,为天下笑”:“为” 表被动。

省略句

“则遣从事以一少牢告庙”,“告” 后省略 “于”。

课堂延伸

李存勖是李克用与侧妃曹氏所生,自幼便善于骑射,胆略过人,心性豁达,深得父亲宠爱。他爱读《春秋》,而且精擅音律,可谓文武双全。

李存勖十一岁时,随父征讨王行瑜,并向唐昭宗报功。唐昭宗非常欣赏李存勖,轻抚其背部,道:“儿将来之国栋也,勿忘忠孝于予家。”后来,唐昭宗还对人称赞“可亚其父”。意思是说,李存勖能超过其父亲,使父亲屈居亚军。李存勖遂得名李亚子。

朱温:生子当如李亚子,克用为不亡矣!至如吾儿,豚犬耳!

太庙在夏朝称“世室”,在殷商称“重屋”,周朝称“明堂”,秦汉时起名“太庙”。

太庙最初是供奉皇帝先祖的地方,后来皇后、宗室、功臣的神位在皇帝批准下也可以供奉其中,称为“配享太庙”。

告庙指天子或诸侯出巡、战争等重大事件时祭告祖庙。

太庙

伍

走进文章

第一段:提出论点

原文:呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

译文:唉!国家兴盛与衰亡的道理,虽然说是天命,难道不是由于人事吗?推究庄宗得天下和他失天下的原因,就可以知道了。

解析:开篇以感叹词 “呜呼” 起笔,引发读者注意,紧接着提出中心论点 “盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”,强调人事对国家兴衰的重要作用。然后引出庄宗得天下与失天下这一史实,为下文论述做铺垫。此段开门见山,观点鲜明,引发读者对庄宗事迹的好奇与思考。

原文:世言晋王之将终也,以三矢赐庄宗而告之曰:“梁,吾仇也;燕王,吾所立;契丹,与吾约为兄弟,而皆背晋以归梁。此三者,吾遗恨也。与尔三矢,尔其无忘乃父之志!” 庄宗受而藏之于庙。其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,请其矢,盛以锦囊,负而前驱,及凯旋而纳之。

译文:世人说晋王将死的时候,拿三支箭赐给庄宗,告诉他说:“梁国,是我的仇敌;燕王,是我扶持建立起来的;契丹与我订立盟约,结为兄弟,他们却都背叛晋而归顺梁。这三件事,是我的遗憾;给你三支箭,你一定不要忘记你父亲的愿望。” 庄宗接了箭,把它收藏在祖庙里。此后出兵,就派随从官员用猪、羊各一头祭告祖庙,请下那三支箭,用锦囊盛着,背着它走在前面,等到凯旋时再把箭藏入祖庙。

解析:详细叙述晋王临终遗命,将复仇的重任托付给庄宗,并赐其三支箭。庄宗谨遵父命,每次出征都庄重地请出箭,带着它们冲锋陷阵,胜利后又将箭放回祖庙。这段描述生动地展现了庄宗起初为实现父亲遗愿,勤勉努力、奋发图强的形象,为后文其失天下形成鲜明对比。叙事简洁而生动,“受而藏”“遣”“请”“盛”“负”“纳” 等一系列动词,将庄宗的敬谨态度和行动展现得淋漓尽致。

第二段:详述庄宗得天下的过程

原文:方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!及仇雠已灭,天下已定,一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归,至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹,而皆自于人欤?《书》曰:“满招损,谦得益。” 忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

译文:当庄宗用绳子捆绑着燕王父子,用木匣装着梁君臣的首级,进入太庙,把箭还给先王,向先王禀告成功的时候,他意气骄盛,多么雄壮啊。等到仇敌已经消灭,天下已经平定,一个人在夜间呼喊,作乱的人便四方响应,他匆忙向东出逃,还没看到叛军,士卒就离散了,君臣相对而视,不知回到哪里去。以至于对天发誓,割下头发,大家的泪水沾湿了衣襟,又是多么衰颓啊。难道是得天下艰难而失天下容易吗?或者说推究他成功与失败的事迹,都是由于人事呢?《尚书》上说:“自满招来损害,谦虚得到好处。” 忧虑辛劳可以使国家兴盛,安闲享乐可以使自身灭亡,这是自然的道理。

解析:先描述庄宗成功复仇,将燕父子、梁君臣首级献于太庙,告慰先王时的意气风发,“可谓壮哉”,极言其盛。然而,笔锋一转,“及仇雠已灭,天下已定”,形势急转直下,一个人呼喊便引发四方叛乱,庄宗仓促出逃,士卒离散,君臣落魄,“何其衰也”,又极言其衰。通过这种强烈的盛衰对比,提出疑问,引发读者思考。随后,作者给出答案,引用《尚书》中的话 “满招损,谦得益”,并得出 “忧劳可以兴国,逸豫可以亡身” 这一结论,进一步强调人事在国家兴衰中的关键作用。

第三段:论述庄宗失天下的过程及原因

原文:故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?

译文:因此,当庄宗强盛的时候,普天下的豪杰,都不能跟他抗争;等到他衰败的时候,几十个伶人围困他,就自己丧命,国家灭亡,被天下人讥笑。人生中的祸患常常是从细微的事情中积淀下来的,人的智慧和勇气常常被自己所溺爱的事物所困,难道只有宠爱伶人才会这样吗?

解析:再次将庄宗盛时与衰时进行对比,盛时天下豪杰无人能敌,衰时却被几十个伶人围困致身死国灭,突出其兴衰变化之巨大。由此得出 “祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺” 的结论,指出灾祸往往由微小之事积累而成,人的才智勇气常被所沉迷的事物束缚,最后以反问 “岂独伶人也哉” 收束全文,升华主旨,警示世人不应沉溺于不良嗜好,要防微杜渐,关注人事。

第四段:总结教训,点明主旨

作者围绕中心论点展开论证时使用了什么论证方法

举例论证

本文论点来自史据,在论证时重点通过“晋王三矢”这一典型、生动的事例,充分地体现了庄宗的“忧劳”,突出“人事”的作用;再辅之以评论庄宗盛、衰时所涉及的史实,使人对于庄宗的由“盛”而“衰”、由“忧劳”到“逸豫”了然于胸,达到了以材料论证观点的目的。

作者围绕中心论点展开论证时使用了什么论证方法

对比论证

全文以“盛”“衰”二字贯串始终,从“盛”“衰”两个方面,围绕着“人事”进行层层深入的对比论证。本文的对比论证在总体上着眼于“盛”“衰”与“忧劳”“逸豫”的因果关系,从中心论点到论据,从论证过程到结论,不论是所用的事例或史实,还是作者抒发的感慨和议论,都是对比性的。

庄宗从“得天下”到“失天下”的过程是怎样的?

908年(23岁),接受遗命,“与尔三矢,尔其无忘乃父之志”;

912年(27岁),灭燕,“系燕父子以组。”

923年(38岁),灭后梁,“函梁君臣之首”,建后唐;

926年(41岁),身亡,“身死国灭,为天下笑。”

教师总结

古人说得好,“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以见兴替;以人为镜,可以知得失。”历史的教训不能忘记,我们要谨记“忧劳兴国,逸豫亡身”的道理,居安思危,防微杜渐,不再重复古人的悲剧。文章总结了后唐庄宗李存勖得天下而又失天下的历史教训,阐明了国家之盛衰取决于“人事”,“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的道理,讽谏北宋统治者应离解骄奢,防微杜渐,励精图治。阐明了国家盛衰取决于人事的道理。讽谏北宋王朝力戒骄奢、防微杜渐、励精图治。这是心忧国事的政治家机智巧妙而又委婉的劝谏艺术。

下节课见!