2024-2025学年第二学期统编24版历史七年级同步导学案(全国通用) 第16课 明朝的对外关系(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年第二学期统编24版历史七年级同步导学案(全国通用) 第16课 明朝的对外关系(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-05 19:15:53 | ||

图片预览

文档简介

第16课 明朝的对外关系

【学习目标】

1.立足史料实证和时空观念,了解郑和下西洋、戚继光抗倭、援朝战争、葡萄牙人攫取在澳门的租住权等史事。

2.立足唯物史观和历史解释,掌握郑和下西洋、戚继光抗倭、援朝战争等史事,分析其背景、原因和历史意义,提高学生分析问题的能力。

3.立足史料证实和家国情怀,引导学生发现郑和与戚继光的人格魅力,帮助学生形成正确的人生观和价值观;增加学生的民族自信心和自豪感。

【重难点】

1.重点:郑和下西洋。

2.难点:分析事件发生的背景、原因和历史意义

【考点知识归纳】

速记点1、 郑和下西洋

1.前提:15世纪初,明朝经济繁荣,国力雄厚,成为世界强国。

2.目的:明成祖为了提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,②用中国的货物换取海外的奇珍。

3.时间:1405年到1433年,郑和率船队7次下西洋。

4.路线:先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

5.形式:载丝、瓷、茶、漆器等访问当地首领,赠送物品,发展友好关系;开展贸易,互通有无,互补互利。

6.特点和地位:郑和下西洋历时长、次数多、规模大、形式多、地域广,堪称世界航海史上的空前壮举。

7.意义:①增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,②开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

8.郑和下西洋成功的原因:①国家统一,社会稳定。②经济繁荣,国力强盛。③造船和航海技术的进步。④积累的丰富的航海经验。⑤统治者的支持。⑥郑和本人的坚毅勇敢的品质和卓越的领导能力。

速记点2、戚继光抗倭

1.倭寇:元末明初,日本一些武士和奸商组成海盗武装集团,到中国东南沿海地区走私和抢劫,称为倭寇。

2.倭患严重原因:①明朝商贸发达,距倭国近;②明朝中期,日本国内动荡加剧;③明朝国力减弱,海防松懈,④明朝官僚、奸商以及海盗等与倭寇相互勾结。

3.抗倭:①戚继光率领“戚家军”抗击倭寇,在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;②随后,戚继光又平息福建、广东地区的倭患,使东南沿海的倭患基本解除。

4.评价:戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上伟大的民族英雄。

速记点3、援朝战争(新增)

明朝继承了我国历代王朝处理周边关系的方式。朝鲜、琉球、越南、缅甸等周边国家仰慕中国文化和经济发展,向中国纳贡称臣,并和中国进行贸易,中国对这些周边国家的国王进行册封。

明朝万历年间,日本权臣丰臣秀吉发动侵略朝鲜的战争。明朝应朝鲜请求,两次出兵援助,都取得了胜利。援朝战争沉重打击了日本的政治军事势力,明朝的国力因此也受到削弱。这场战争对东亚政治军事格局产生了深远影响。

速记点4、葡萄牙人攫取在澳门的租住权

1553年,葡萄牙殖民者借口遇到风浪,请求暂时借地晾晒货物。他们许诺每年缴纳白银500 两,买通了广东地方官员,得以在澳门上岸,搭篷建屋,进行贸易。1573年,葡萄牙殖民者将500两白银改交明朝地方政府。后来,明政府在澳门设置守澳官,驻扎军队,加强对澳门的管理。

【名师点拨】

1.郑和下西洋:明成祖派郑和下西洋,不是明太祖。易将下西洋的目的简单归结为贸易或探险,忽略主要是宣扬国威;还易混淆其最远到达地点是非洲东海岸和红海沿岸,并非整个非洲。

2.戚继光抗倭:易误解倭寇仅为日本海盗,忽视还有中国海盗、奸商等参与;也可能混淆戚继光抗倭与其他抗敌事件,如郑成功收复台湾。戚继光是民族英雄,岳飞是抗金英雄,文天祥是抗元英雄。

3.葡萄牙占澳门:易记错时间,不是16世纪其他年代,而是1553年;还可能错误理解为葡萄牙当时完全占领澳门,而实际只是取得居住权。

【课堂同步练习】

一、选择题

1.1405—1433年,郑和率船队七次下西洋,船只最多时达二百余艘,最少的一次也有六十多艘。郑和坚持厚往薄来,每到一国,就给其国王赠送金银礼品。这一现象从侧面反映出明朝( )

A.军事威慑意图明显 B.经济实力雄厚强大

C.边疆防御体系完善 D.航海技术领先世界

2.某校历史兴趣小组要举行图片展,请根据他们收集到的下列图片的共性,帮他们选择一个合适的主题( )

A.对外交流 B.佛教传播 C.民族交融 D.国家统一

3.“它是世界航海史上的伟大壮举”。材料表述的是郑和下西洋的( )

A.目的 B.条件 C.经过 D.意义

4.地图蕴含丰富的历史信息。可以用于研究( )

A.岳飞抗金 B.文天祥抗元 C.戚继光抗倭 D.郑成功收复台湾

5.嘉靖年间,广东沿海倭患时起,官方多以禁海为策。但由于海外贸易长期受限,沿海百姓“失其生计,或为盗贼,或通倭为乱”。广东巡抚林富上疏:“倭贼假商贸之名,我若绝其路,反致其患。今市舶虽禁,实有通利之需。”朝廷最终准其奏,请恢复广州市舶司,开放对外贸易。反映了朝廷( )

A.加强兵备建设 B.推动农耕发展 C.反思闭关政策 D.巩固科举制度

6.“战后,朝鲜称明朝为‘再造之恩’,立‘大报坛’祭祀万历皇帝。”这体现了中朝关系的何种性质( )

A.平等军事同盟 B.宗藩伦理纽带

C.经济依附关系 D.宗教文化同源

7.“丰臣秀吉病逝后,日军仓促撤退,明朝联军在露梁海域截击,歼灭其主力。”战争结束的根本原因是( )

A.明朝外交谈判成功 B.日本内部政权更迭

C.朝鲜军民独自抗敌 D.欧洲列强介入调停

8.2024年,澳门回归祖国25周年,历史上欧洲殖民者在澳门建立据点,并最终占据澳门。这一殖民者是( )

A.西班牙 B.英国 C.葡萄牙 D.荷兰

9.某历史老师上课时呈现了如下课件目录,据此可知这节课名称是( )

1.郑和下西洋 2.戚继光抗倭 3.葡萄牙人攫取在澳门的租住权

A.唐朝的中外文化交流 B.宋元时期的对外交流

C.明朝时期的对外关系 D.清朝时期的边疆管理

二、综合题

10.在世界整体文明格局中,中华文化在很长时间都居于领先地位。文化自信的底气不仅来自传统的辉煌,而且更有赖于现实的灿烂。阅读材料,完成下列问题。

【文化自信之根】

材料一 秦朝通过一系列的制度创制,为中国历史上长期的大一统格局的形成和巩固奠定基石,大一统也成为维系中华文明绵延不断的制度保障。……中华文明在长期的交流过程中,以一种自信自强的态度正视自身、借鉴他人,在继承发展、吸收借鉴中不断发展,走向未来。

——摘编自田嵩燕《文化自信与中华文化主体性的觉醒重建》

【文化影响之力】

材料二 活字印刷术大大节省了人力,缩短了出书周期,这是印刷史上又一次重要的技术革命。印刷术传到欧洲后,从根本上改变了欧洲的社会文化环境,对当时欧洲资产阶级的兴起和思想文化的传播,起到了巨大的推动作用。

——摘编自张岱年等《中国文化概论》

【文化交流之路】

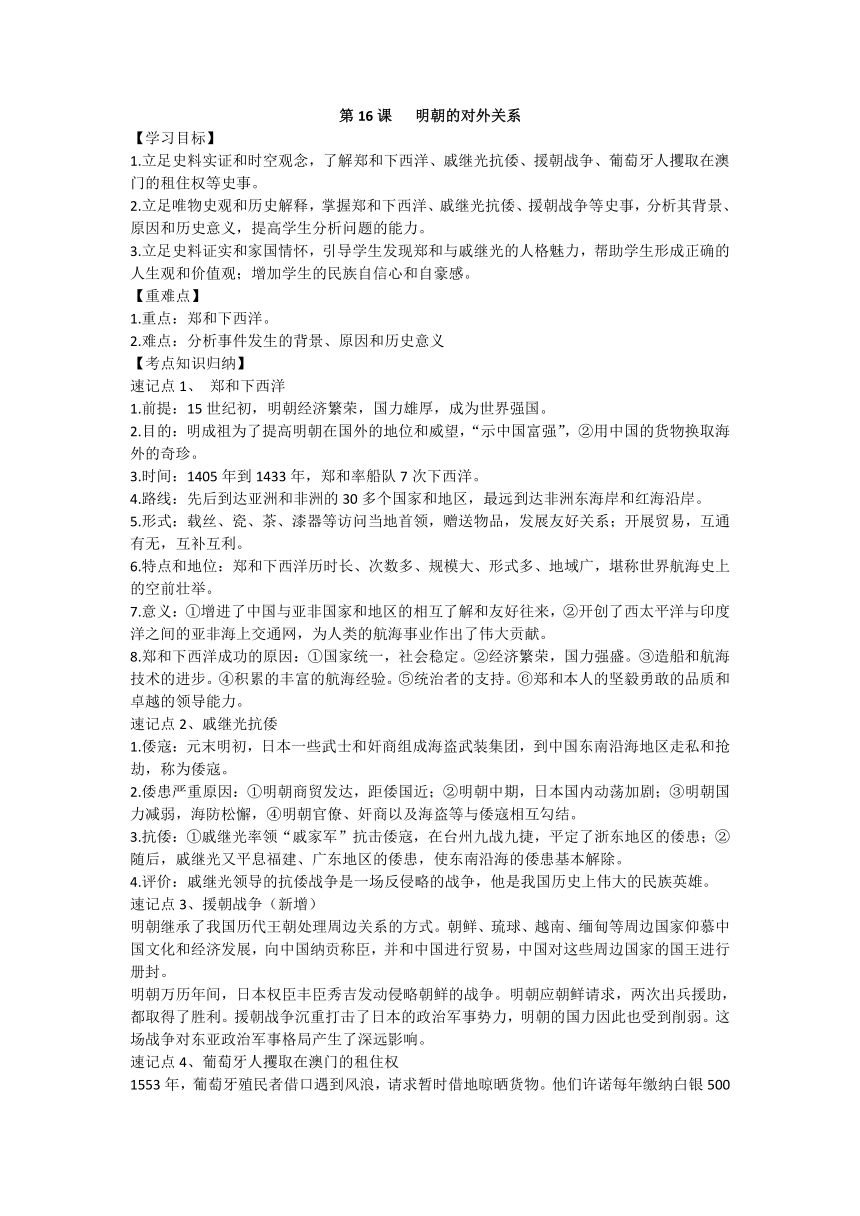

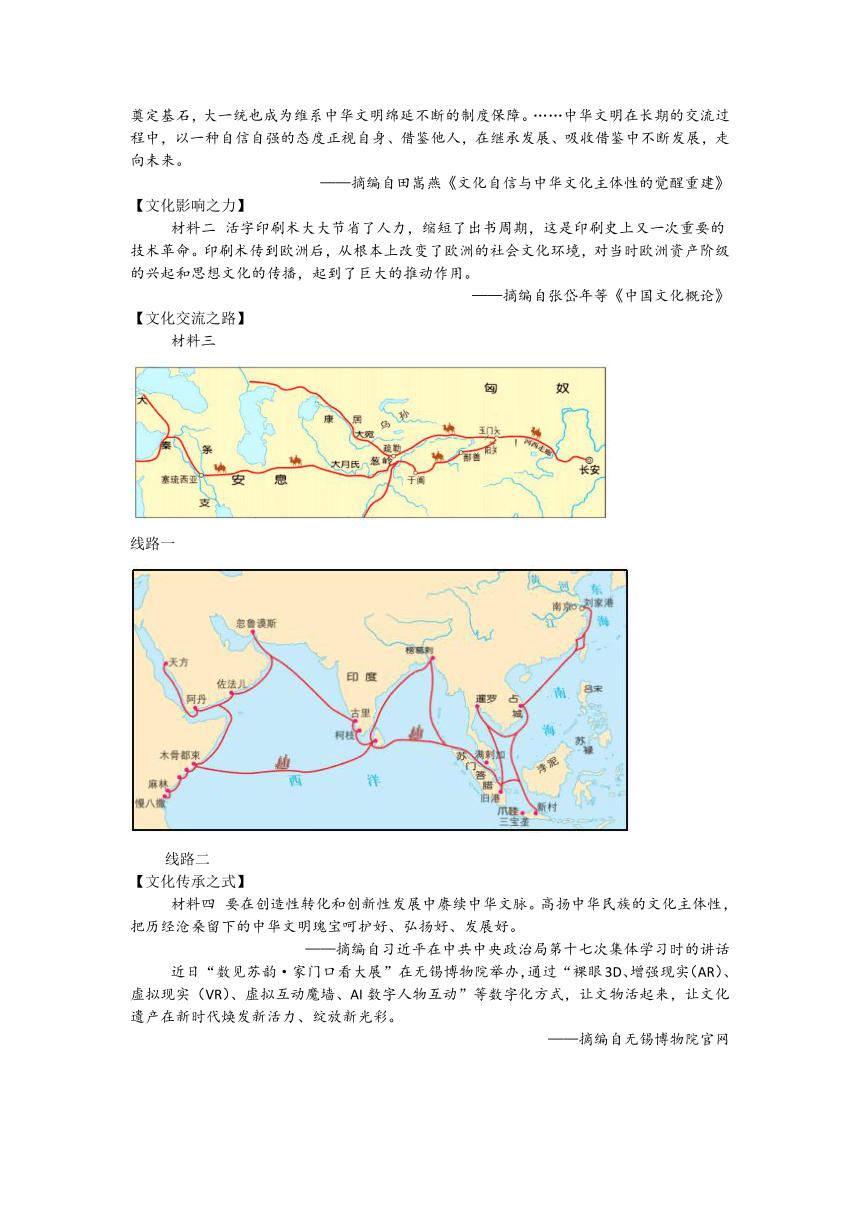

材料三

线路一

线路二

【文化传承之式】

材料四 要在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉。高扬中华民族的文化主体性,把历经沧桑留下的中华文明瑰宝呵护好、弘扬好、发展好。

——摘编自习近平在中共中央政治局第十七次集体学习时的讲话

近日“数见苏韵·家门口看大展”在无锡博物院举办,通过“裸眼3D、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、虚拟互动魔墙、AI数字人物互动”等数字化方式,让文物活起来,让文化遗产在新时代焕发新活力、绽放新光彩。

——摘编自无锡博物院官网

(1)根据材料一并结合所学知识,写出秦朝为“大一统格局的形成”创制的政治制度。列举一例史实说明中华文明在“吸收借鉴中不断发展”。

(2)根据材料二并结合所学知识,写出“活字印刷术”的发明者。概括印刷术对欧洲产生的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,分别写出与两条线路相关的历史事件。总结两幅图反映的文明交往方式。

(4)根据材料四,请你就如何实现中华文脉的创造性转化和创新性发展提出建议。

11.中华民族共同体的形成和发展是人心所向、大势所趋、历史必然。阅读材料,回答问题。

【国家统一之基】

材料一

【民族团结之本】

材料二

孝文帝所推行的一系列改革,不仅推进了北魏国家和拓跋鲜卑等少数民族社会属性的封建化,也促进了北魏各少数民族同汉族的融合。

——摘编自中国社会科学院历史研究所《简明中国历史读本》

【精神力量之魂】

材料三

(1)根据材料一,判断年代尺上史事所在的朝代请列举一项该朝代统治者巩固统一的措施。(要求:不重复年代尺中的史事)

(2)综合材料二的图文信息,概括这一时期的时代特征。

(3)请将材料三中的历史人物进行归类。(要求:写出序号)任选一位,谈谈从其身上学习到的中华民族优秀精神品质(至少两点)

示例 科学大家: ②

民族英雄: 交往使者: 史学名家:

【参考答案】

一、选择题

1.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】郑和下西洋

【详解】根据题干可知,“船只最多时达二百余艘”“郑和坚持厚往薄来,每到一国,就给其国王赠送金银礼品”可知,郑和下西洋规模很大,所需花费巨大,需要国家强大的经济实力作为支撑,从侧面印证明朝前期经济实力强大,C项正确;郑和远航增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,军事威慑意图明显与题干“郑和坚持厚往薄来,每到一国,就给其国王赠送金银礼品”不符,排除A项;题干材料描述的是郑和下西洋,不能体现明朝边疆防御体系完善,排除B项;材料中未提及航海仪器、航海导航等航海技术方面内容,不能得出航海技术先进的结论,排除D项。故选C项。

2.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】佛教的传入及影响、鉴真东渡、玄奘西行、郑和下西洋

【详解】根据题干“洛阳白马寺、日本和同开珎、泉州清净寺;印尼爪哇岛三宝寺”并结合所学知识可知,洛阳白马寺体现了佛教的传入与交流,日本和同开珎反映了中日之间的经济文化交流,泉州清净寺体现了中外宗教文化交流,印尼爪哇岛三宝寺体现了与海外的联系和交流,这些都共同体现了对外交流这一主题,A 项正确;B项只强调了佛教传播,不全面,排除B项;题干反映的是对外交流,与民族交融不符,排除C项;国家统一与这些图片内容无关,排除D项。故选 A项。

3.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】郑和下西洋

【详解】据题干“它是世界航海史上的伟大壮举”和所学知识可知,明朝郑和下西洋的航海次数多,到达范围广,航海时间早,促进了中国与亚非国家的友好交往,是航海史上的伟大壮举,材料反映的是郑和下西洋的意义,D项正确;郑和下西洋的目的是宣扬国威,加强对海外各国的友好往来,与题干不符,排除A项;郑和下西洋的条件包括明朝前期国力昌盛,造船技术和指南针的应用,郑和本人的能力等,材料中没有涉及,排除B项;郑和曾七次下西洋,材料没有涉及其下西洋的经过,排除C项。故选D项。

4.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】戚继光抗倭

【详解】根据地图信息“明军抗倭方向”“台州”结合所学知识可知,16世纪中期,戚继光奉命抗倭,组建“戚家军”。“戚家军”在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;前往福建、广东配合当地明军剿灭倭寇,东南沿海倭患基本平息,C项正确;南宋初年,金军南下,抗金名将岳飞收复建康,后在郾城大败金军,收复许多失地,与“明军抗倭方向”“台州”,没有联系,排除A项;南宋灭亡后,南宋大臣陆秀夫、文天祥等人拥立南逃的宋宗室成员,继续展开抗元斗争,与“明军抗倭方向”“台州”,有联系,排除B项;1662年(清朝),郑成功打败荷兰殖民者,收复台湾。被荷兰侵略者占据了38年的台湾,重新回到祖国的怀抱,与“明军抗倭方向”“台州”,没有联系,排除D项。故选C项。

5.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】戚继光抗倭

【详解】据题干“嘉靖年间,广东沿海倭患时起,官方多以禁海为策。但由于海外贸易长期受限,沿海百姓‘失其生计,或为盗贼,或通倭为乱’。广东巡抚林富上疏:‘倭贼假商贸之名,我若绝其路,反致其患。今市舶虽禁,实有通利之需。’朝廷最终准其奏,请恢复广州市舶司,开放对外贸易。”可知,闭关政策于国于民都有害,明朝官吏反思闭关政策,要求开放对外贸易,C项正确;题干强调闭关政策带来的弊端,要求开放对外贸易,与加强兵备建设、推动农耕发展、巩固科举制度无关,排除ABD项。故选C项。

6.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】援朝战争

【详解】根据题干材料“战后,朝鲜称明朝为‘再造之恩’,立‘大报坛’祭祀万历皇帝。”可知,朝鲜称明朝有“再造之恩”并设立“大报坛”祭祀万历皇帝,反映了朝鲜对明朝的感激与尊崇。这一行为源于万历朝鲜战争(1592-1598年)中明朝出兵援助朝鲜抗击日本侵略的历史背景。朝鲜作为明朝的藩属国,通过朝贡体系与明朝建立联系,接受明朝的册封并奉其为宗主国。战后朝鲜的举动体现了宗藩关系中基于儒家伦理的等级义务,即藩属国对宗主国的忠诚与道德回报,而非单纯的军事同盟或经济依附,B项正确;平等军事同盟不符合宗藩等级特征,排除A项;经济依附、宗教文化同源与题干中“再造之恩”“祭祀”等政治伦理内容无关,排除CD项。故选B项。

7.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】援朝战争

【详解】根据题干“丰臣秀吉病逝后,日军仓促撤退,明朝联军在露梁海域截击,歼灭其主力”结合所学可知,丰臣秀吉是日本侵略朝鲜和明朝的核心推动者,其病逝后,日本内部因权力更迭陷入混乱,无法继续维持战争,导致日军仓促撤退,明鲜联军虽在露梁海战取得胜利,但战争结束的根本原因是日本统治集团内部因丰臣秀吉去世引发的政权动荡,A项正确;明朝外交谈判未真正成功,排除A项;朝鲜并非独自抗敌,排除C项;欧洲列强也未曾介入调停,排除D项。故选B项。

8.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】葡萄牙人攫取在澳门的租住权

【详解】根据所学知识可知,从16世纪开始,一些欧洲殖民者,相继来到我国沿海地区,进行侵略活动。1553年,葡萄牙殖民者樱取了在我国广东澳门的居住权,C项正确;1626年西班牙殖民者入侵台湾北部,排除A项;英国在近代割占了香港地区,排除B项;荷兰殖民者侵占了台湾,排除D项。故选C项。

9.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】郑和下西洋、葡萄牙人攫取在澳门的租住权、戚继光抗倭

【详解】根据所学知识可知,明成祖时期,郑和下西洋加强了中外交往;戚继光抗倭体现了明朝反抗日本的侵扰;葡萄牙攫取在澳门居住权反映了葡萄牙对中国的侵略,三者都属于明朝对外关系的史实, C项正确;经上述分析,题干材料反映的是明朝的对外关系,与唐朝、宋元时期、清朝无关,排除ABD项。故选C项。

二、综合题

10.【答案】(1)制度:中央集权制度;史实:佛教的传入、玄奘西行天竺等。

(2)发明者:毕昇;影响:改变了欧洲的社会文化环境,推动欧洲资产阶级的兴起和思想文化的传播。

(3)事件:张骞出使西域、郑和下西洋;方式:和平交往。

(4)建议:利用现代科技手段呈现多元文化;参加文物保护志愿活动;利用网络平台社交媒体进行传播;设计文化创意产品等。

【难度】0.65

【知识点】玄奘西行、郑和下西洋、陆上丝绸之路、活字印刷术对人类文明的影响

【详解】(1)制度:根据材料一“秦朝通过一系列的制度创制,为中国历史上长期的大一统格局的形成和巩固奠定基石,大一统也成为维系中华文明绵延不断的制度保障”和结合所学知识,秦统一中国后,为加强统治,建立了中央集权制度。

史实:根据材料“吸收借鉴中不断发展”分析可知中外交流,结合所学知识,西汉末东汉初佛教传入中原,唐朝时期玄奘西行等都体现了吸收外来文化,促进中华文明的发展。

(2)发明者及影响:结合所学知识,活字印刷术是北宋匠人毕昇发明的,活字印刷术改变了欧洲的社会文化环境,推动欧洲资产阶级的兴起和思想文化的传播。

(3)事件:根据材料三线路一从长安出发,经西域,最终到达大秦分析可知反映的是丝绸之路,根据材料三线路二从刘家港处罚,最远到达红海沿岸和非洲东海岸分析可知反映的是郑和下西洋。

方式:结合所学知识,丝绸之路是东西方经济文化交流的大动脉,郑和下西洋促进与亚非地区的和平交往,两者都是和平交往。

(4)建议:本题属于开放性试题,根据材料四“要在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉”“裸眼3D、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、虚拟互动魔墙、AI数字人物互动”等分析可知可以从利用科技手段保护传承文化等角度作答,如利用现代科技手段呈现多元文化;参加文物保护志愿活动;利用网络平台社交媒体进行传播;设计文化创意产品等。

11.【答案】(1)朝代及措施:秦朝;统一文字、统一货币、统一度量衡、统一车轨和道路的宽度。

(2)特征:民族交融。

(3)归类:民族英雄:④;交往使者:③;史学名家:①。

优秀精神品质:

学习司马迁勤奋好学、坚忍不拔的精神品质。

学习祖冲之治学严谨、刻苦钻研的精神品质。

学习鉴真不畏艰险、百折不挠的精神品质。

学习戚继光爱国爱民、保家卫国的精神品质。

【难度】0.65

【知识点】秦灭六国、孝文帝改革的影响、戚继光抗倭、司马迁和《史记》

【详解】(1)朝代及措施:根据材料一年代尺“嬴政统一全国”“蒙恬北击匈奴”等信息和所学可知,公元前221年,秦王嬴政统一全国,采取一系列巩固统一的措施,开凿灵渠,并派蒙恬北击匈奴,修筑长城,所以年代尺上史事所在的朝代是秦朝;再结合所学秦始皇巩固统一的措施相关知识,直接选取一项列举出即可,如:统一文字、统一货币、统一度量衡、统一车轨和道路的宽度。

(2)特征:根据材料二图片“甘肃嘉峪关魏晋墓砖画‘牛耕’和‘吃烧烤’场景”信息和“也促进了北魏各少数民族同汉族的融合”和所学北魏孝文帝改革相关知识可知,材料二反映了魏晋时期民族间的交流交融,可得出这一时期的时代特征是民族交融。

(3)归类:民族英雄:根据材料三图片信息以及题干示例要求并结合所学可知,④戚继光是明代著名抗倭将军,组织领导“戚家军”,在浙江、福建等东南沿海地区消除倭患,是民族英雄。交往使者:③鉴真是唐代高僧,东渡日本传授佛法和中国文化等,为中日文化交流做出重大贡献。史学名家:①司马迁是西汉时期著名的史学家,著有《史记》。优秀精神品质:根据材料三图片信息,从④③①图片中任选一位,结合所学人物相关史实,分析概括出从其身上学习到的,至少两点中华民族优秀精神品质,如:

学习司马迁勤奋好学、坚忍不拔的精神品质。

学习祖冲之治学严谨、刻苦钻研的精神品质。

学习鉴真不畏艰险、百折不挠的精神品质。

学习戚继光爱国爱民、保家卫国的精神品质。

【学习目标】

1.立足史料实证和时空观念,了解郑和下西洋、戚继光抗倭、援朝战争、葡萄牙人攫取在澳门的租住权等史事。

2.立足唯物史观和历史解释,掌握郑和下西洋、戚继光抗倭、援朝战争等史事,分析其背景、原因和历史意义,提高学生分析问题的能力。

3.立足史料证实和家国情怀,引导学生发现郑和与戚继光的人格魅力,帮助学生形成正确的人生观和价值观;增加学生的民族自信心和自豪感。

【重难点】

1.重点:郑和下西洋。

2.难点:分析事件发生的背景、原因和历史意义

【考点知识归纳】

速记点1、 郑和下西洋

1.前提:15世纪初,明朝经济繁荣,国力雄厚,成为世界强国。

2.目的:明成祖为了提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,②用中国的货物换取海外的奇珍。

3.时间:1405年到1433年,郑和率船队7次下西洋。

4.路线:先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

5.形式:载丝、瓷、茶、漆器等访问当地首领,赠送物品,发展友好关系;开展贸易,互通有无,互补互利。

6.特点和地位:郑和下西洋历时长、次数多、规模大、形式多、地域广,堪称世界航海史上的空前壮举。

7.意义:①增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,②开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

8.郑和下西洋成功的原因:①国家统一,社会稳定。②经济繁荣,国力强盛。③造船和航海技术的进步。④积累的丰富的航海经验。⑤统治者的支持。⑥郑和本人的坚毅勇敢的品质和卓越的领导能力。

速记点2、戚继光抗倭

1.倭寇:元末明初,日本一些武士和奸商组成海盗武装集团,到中国东南沿海地区走私和抢劫,称为倭寇。

2.倭患严重原因:①明朝商贸发达,距倭国近;②明朝中期,日本国内动荡加剧;③明朝国力减弱,海防松懈,④明朝官僚、奸商以及海盗等与倭寇相互勾结。

3.抗倭:①戚继光率领“戚家军”抗击倭寇,在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;②随后,戚继光又平息福建、广东地区的倭患,使东南沿海的倭患基本解除。

4.评价:戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上伟大的民族英雄。

速记点3、援朝战争(新增)

明朝继承了我国历代王朝处理周边关系的方式。朝鲜、琉球、越南、缅甸等周边国家仰慕中国文化和经济发展,向中国纳贡称臣,并和中国进行贸易,中国对这些周边国家的国王进行册封。

明朝万历年间,日本权臣丰臣秀吉发动侵略朝鲜的战争。明朝应朝鲜请求,两次出兵援助,都取得了胜利。援朝战争沉重打击了日本的政治军事势力,明朝的国力因此也受到削弱。这场战争对东亚政治军事格局产生了深远影响。

速记点4、葡萄牙人攫取在澳门的租住权

1553年,葡萄牙殖民者借口遇到风浪,请求暂时借地晾晒货物。他们许诺每年缴纳白银500 两,买通了广东地方官员,得以在澳门上岸,搭篷建屋,进行贸易。1573年,葡萄牙殖民者将500两白银改交明朝地方政府。后来,明政府在澳门设置守澳官,驻扎军队,加强对澳门的管理。

【名师点拨】

1.郑和下西洋:明成祖派郑和下西洋,不是明太祖。易将下西洋的目的简单归结为贸易或探险,忽略主要是宣扬国威;还易混淆其最远到达地点是非洲东海岸和红海沿岸,并非整个非洲。

2.戚继光抗倭:易误解倭寇仅为日本海盗,忽视还有中国海盗、奸商等参与;也可能混淆戚继光抗倭与其他抗敌事件,如郑成功收复台湾。戚继光是民族英雄,岳飞是抗金英雄,文天祥是抗元英雄。

3.葡萄牙占澳门:易记错时间,不是16世纪其他年代,而是1553年;还可能错误理解为葡萄牙当时完全占领澳门,而实际只是取得居住权。

【课堂同步练习】

一、选择题

1.1405—1433年,郑和率船队七次下西洋,船只最多时达二百余艘,最少的一次也有六十多艘。郑和坚持厚往薄来,每到一国,就给其国王赠送金银礼品。这一现象从侧面反映出明朝( )

A.军事威慑意图明显 B.经济实力雄厚强大

C.边疆防御体系完善 D.航海技术领先世界

2.某校历史兴趣小组要举行图片展,请根据他们收集到的下列图片的共性,帮他们选择一个合适的主题( )

A.对外交流 B.佛教传播 C.民族交融 D.国家统一

3.“它是世界航海史上的伟大壮举”。材料表述的是郑和下西洋的( )

A.目的 B.条件 C.经过 D.意义

4.地图蕴含丰富的历史信息。可以用于研究( )

A.岳飞抗金 B.文天祥抗元 C.戚继光抗倭 D.郑成功收复台湾

5.嘉靖年间,广东沿海倭患时起,官方多以禁海为策。但由于海外贸易长期受限,沿海百姓“失其生计,或为盗贼,或通倭为乱”。广东巡抚林富上疏:“倭贼假商贸之名,我若绝其路,反致其患。今市舶虽禁,实有通利之需。”朝廷最终准其奏,请恢复广州市舶司,开放对外贸易。反映了朝廷( )

A.加强兵备建设 B.推动农耕发展 C.反思闭关政策 D.巩固科举制度

6.“战后,朝鲜称明朝为‘再造之恩’,立‘大报坛’祭祀万历皇帝。”这体现了中朝关系的何种性质( )

A.平等军事同盟 B.宗藩伦理纽带

C.经济依附关系 D.宗教文化同源

7.“丰臣秀吉病逝后,日军仓促撤退,明朝联军在露梁海域截击,歼灭其主力。”战争结束的根本原因是( )

A.明朝外交谈判成功 B.日本内部政权更迭

C.朝鲜军民独自抗敌 D.欧洲列强介入调停

8.2024年,澳门回归祖国25周年,历史上欧洲殖民者在澳门建立据点,并最终占据澳门。这一殖民者是( )

A.西班牙 B.英国 C.葡萄牙 D.荷兰

9.某历史老师上课时呈现了如下课件目录,据此可知这节课名称是( )

1.郑和下西洋 2.戚继光抗倭 3.葡萄牙人攫取在澳门的租住权

A.唐朝的中外文化交流 B.宋元时期的对外交流

C.明朝时期的对外关系 D.清朝时期的边疆管理

二、综合题

10.在世界整体文明格局中,中华文化在很长时间都居于领先地位。文化自信的底气不仅来自传统的辉煌,而且更有赖于现实的灿烂。阅读材料,完成下列问题。

【文化自信之根】

材料一 秦朝通过一系列的制度创制,为中国历史上长期的大一统格局的形成和巩固奠定基石,大一统也成为维系中华文明绵延不断的制度保障。……中华文明在长期的交流过程中,以一种自信自强的态度正视自身、借鉴他人,在继承发展、吸收借鉴中不断发展,走向未来。

——摘编自田嵩燕《文化自信与中华文化主体性的觉醒重建》

【文化影响之力】

材料二 活字印刷术大大节省了人力,缩短了出书周期,这是印刷史上又一次重要的技术革命。印刷术传到欧洲后,从根本上改变了欧洲的社会文化环境,对当时欧洲资产阶级的兴起和思想文化的传播,起到了巨大的推动作用。

——摘编自张岱年等《中国文化概论》

【文化交流之路】

材料三

线路一

线路二

【文化传承之式】

材料四 要在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉。高扬中华民族的文化主体性,把历经沧桑留下的中华文明瑰宝呵护好、弘扬好、发展好。

——摘编自习近平在中共中央政治局第十七次集体学习时的讲话

近日“数见苏韵·家门口看大展”在无锡博物院举办,通过“裸眼3D、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、虚拟互动魔墙、AI数字人物互动”等数字化方式,让文物活起来,让文化遗产在新时代焕发新活力、绽放新光彩。

——摘编自无锡博物院官网

(1)根据材料一并结合所学知识,写出秦朝为“大一统格局的形成”创制的政治制度。列举一例史实说明中华文明在“吸收借鉴中不断发展”。

(2)根据材料二并结合所学知识,写出“活字印刷术”的发明者。概括印刷术对欧洲产生的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,分别写出与两条线路相关的历史事件。总结两幅图反映的文明交往方式。

(4)根据材料四,请你就如何实现中华文脉的创造性转化和创新性发展提出建议。

11.中华民族共同体的形成和发展是人心所向、大势所趋、历史必然。阅读材料,回答问题。

【国家统一之基】

材料一

【民族团结之本】

材料二

孝文帝所推行的一系列改革,不仅推进了北魏国家和拓跋鲜卑等少数民族社会属性的封建化,也促进了北魏各少数民族同汉族的融合。

——摘编自中国社会科学院历史研究所《简明中国历史读本》

【精神力量之魂】

材料三

(1)根据材料一,判断年代尺上史事所在的朝代请列举一项该朝代统治者巩固统一的措施。(要求:不重复年代尺中的史事)

(2)综合材料二的图文信息,概括这一时期的时代特征。

(3)请将材料三中的历史人物进行归类。(要求:写出序号)任选一位,谈谈从其身上学习到的中华民族优秀精神品质(至少两点)

示例 科学大家: ②

民族英雄: 交往使者: 史学名家:

【参考答案】

一、选择题

1.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】郑和下西洋

【详解】根据题干可知,“船只最多时达二百余艘”“郑和坚持厚往薄来,每到一国,就给其国王赠送金银礼品”可知,郑和下西洋规模很大,所需花费巨大,需要国家强大的经济实力作为支撑,从侧面印证明朝前期经济实力强大,C项正确;郑和远航增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,军事威慑意图明显与题干“郑和坚持厚往薄来,每到一国,就给其国王赠送金银礼品”不符,排除A项;题干材料描述的是郑和下西洋,不能体现明朝边疆防御体系完善,排除B项;材料中未提及航海仪器、航海导航等航海技术方面内容,不能得出航海技术先进的结论,排除D项。故选C项。

2.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】佛教的传入及影响、鉴真东渡、玄奘西行、郑和下西洋

【详解】根据题干“洛阳白马寺、日本和同开珎、泉州清净寺;印尼爪哇岛三宝寺”并结合所学知识可知,洛阳白马寺体现了佛教的传入与交流,日本和同开珎反映了中日之间的经济文化交流,泉州清净寺体现了中外宗教文化交流,印尼爪哇岛三宝寺体现了与海外的联系和交流,这些都共同体现了对外交流这一主题,A 项正确;B项只强调了佛教传播,不全面,排除B项;题干反映的是对外交流,与民族交融不符,排除C项;国家统一与这些图片内容无关,排除D项。故选 A项。

3.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】郑和下西洋

【详解】据题干“它是世界航海史上的伟大壮举”和所学知识可知,明朝郑和下西洋的航海次数多,到达范围广,航海时间早,促进了中国与亚非国家的友好交往,是航海史上的伟大壮举,材料反映的是郑和下西洋的意义,D项正确;郑和下西洋的目的是宣扬国威,加强对海外各国的友好往来,与题干不符,排除A项;郑和下西洋的条件包括明朝前期国力昌盛,造船技术和指南针的应用,郑和本人的能力等,材料中没有涉及,排除B项;郑和曾七次下西洋,材料没有涉及其下西洋的经过,排除C项。故选D项。

4.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】戚继光抗倭

【详解】根据地图信息“明军抗倭方向”“台州”结合所学知识可知,16世纪中期,戚继光奉命抗倭,组建“戚家军”。“戚家军”在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;前往福建、广东配合当地明军剿灭倭寇,东南沿海倭患基本平息,C项正确;南宋初年,金军南下,抗金名将岳飞收复建康,后在郾城大败金军,收复许多失地,与“明军抗倭方向”“台州”,没有联系,排除A项;南宋灭亡后,南宋大臣陆秀夫、文天祥等人拥立南逃的宋宗室成员,继续展开抗元斗争,与“明军抗倭方向”“台州”,有联系,排除B项;1662年(清朝),郑成功打败荷兰殖民者,收复台湾。被荷兰侵略者占据了38年的台湾,重新回到祖国的怀抱,与“明军抗倭方向”“台州”,没有联系,排除D项。故选C项。

5.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】戚继光抗倭

【详解】据题干“嘉靖年间,广东沿海倭患时起,官方多以禁海为策。但由于海外贸易长期受限,沿海百姓‘失其生计,或为盗贼,或通倭为乱’。广东巡抚林富上疏:‘倭贼假商贸之名,我若绝其路,反致其患。今市舶虽禁,实有通利之需。’朝廷最终准其奏,请恢复广州市舶司,开放对外贸易。”可知,闭关政策于国于民都有害,明朝官吏反思闭关政策,要求开放对外贸易,C项正确;题干强调闭关政策带来的弊端,要求开放对外贸易,与加强兵备建设、推动农耕发展、巩固科举制度无关,排除ABD项。故选C项。

6.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】援朝战争

【详解】根据题干材料“战后,朝鲜称明朝为‘再造之恩’,立‘大报坛’祭祀万历皇帝。”可知,朝鲜称明朝有“再造之恩”并设立“大报坛”祭祀万历皇帝,反映了朝鲜对明朝的感激与尊崇。这一行为源于万历朝鲜战争(1592-1598年)中明朝出兵援助朝鲜抗击日本侵略的历史背景。朝鲜作为明朝的藩属国,通过朝贡体系与明朝建立联系,接受明朝的册封并奉其为宗主国。战后朝鲜的举动体现了宗藩关系中基于儒家伦理的等级义务,即藩属国对宗主国的忠诚与道德回报,而非单纯的军事同盟或经济依附,B项正确;平等军事同盟不符合宗藩等级特征,排除A项;经济依附、宗教文化同源与题干中“再造之恩”“祭祀”等政治伦理内容无关,排除CD项。故选B项。

7.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】援朝战争

【详解】根据题干“丰臣秀吉病逝后,日军仓促撤退,明朝联军在露梁海域截击,歼灭其主力”结合所学可知,丰臣秀吉是日本侵略朝鲜和明朝的核心推动者,其病逝后,日本内部因权力更迭陷入混乱,无法继续维持战争,导致日军仓促撤退,明鲜联军虽在露梁海战取得胜利,但战争结束的根本原因是日本统治集团内部因丰臣秀吉去世引发的政权动荡,A项正确;明朝外交谈判未真正成功,排除A项;朝鲜并非独自抗敌,排除C项;欧洲列强也未曾介入调停,排除D项。故选B项。

8.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】葡萄牙人攫取在澳门的租住权

【详解】根据所学知识可知,从16世纪开始,一些欧洲殖民者,相继来到我国沿海地区,进行侵略活动。1553年,葡萄牙殖民者樱取了在我国广东澳门的居住权,C项正确;1626年西班牙殖民者入侵台湾北部,排除A项;英国在近代割占了香港地区,排除B项;荷兰殖民者侵占了台湾,排除D项。故选C项。

9.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】郑和下西洋、葡萄牙人攫取在澳门的租住权、戚继光抗倭

【详解】根据所学知识可知,明成祖时期,郑和下西洋加强了中外交往;戚继光抗倭体现了明朝反抗日本的侵扰;葡萄牙攫取在澳门居住权反映了葡萄牙对中国的侵略,三者都属于明朝对外关系的史实, C项正确;经上述分析,题干材料反映的是明朝的对外关系,与唐朝、宋元时期、清朝无关,排除ABD项。故选C项。

二、综合题

10.【答案】(1)制度:中央集权制度;史实:佛教的传入、玄奘西行天竺等。

(2)发明者:毕昇;影响:改变了欧洲的社会文化环境,推动欧洲资产阶级的兴起和思想文化的传播。

(3)事件:张骞出使西域、郑和下西洋;方式:和平交往。

(4)建议:利用现代科技手段呈现多元文化;参加文物保护志愿活动;利用网络平台社交媒体进行传播;设计文化创意产品等。

【难度】0.65

【知识点】玄奘西行、郑和下西洋、陆上丝绸之路、活字印刷术对人类文明的影响

【详解】(1)制度:根据材料一“秦朝通过一系列的制度创制,为中国历史上长期的大一统格局的形成和巩固奠定基石,大一统也成为维系中华文明绵延不断的制度保障”和结合所学知识,秦统一中国后,为加强统治,建立了中央集权制度。

史实:根据材料“吸收借鉴中不断发展”分析可知中外交流,结合所学知识,西汉末东汉初佛教传入中原,唐朝时期玄奘西行等都体现了吸收外来文化,促进中华文明的发展。

(2)发明者及影响:结合所学知识,活字印刷术是北宋匠人毕昇发明的,活字印刷术改变了欧洲的社会文化环境,推动欧洲资产阶级的兴起和思想文化的传播。

(3)事件:根据材料三线路一从长安出发,经西域,最终到达大秦分析可知反映的是丝绸之路,根据材料三线路二从刘家港处罚,最远到达红海沿岸和非洲东海岸分析可知反映的是郑和下西洋。

方式:结合所学知识,丝绸之路是东西方经济文化交流的大动脉,郑和下西洋促进与亚非地区的和平交往,两者都是和平交往。

(4)建议:本题属于开放性试题,根据材料四“要在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉”“裸眼3D、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、虚拟互动魔墙、AI数字人物互动”等分析可知可以从利用科技手段保护传承文化等角度作答,如利用现代科技手段呈现多元文化;参加文物保护志愿活动;利用网络平台社交媒体进行传播;设计文化创意产品等。

11.【答案】(1)朝代及措施:秦朝;统一文字、统一货币、统一度量衡、统一车轨和道路的宽度。

(2)特征:民族交融。

(3)归类:民族英雄:④;交往使者:③;史学名家:①。

优秀精神品质:

学习司马迁勤奋好学、坚忍不拔的精神品质。

学习祖冲之治学严谨、刻苦钻研的精神品质。

学习鉴真不畏艰险、百折不挠的精神品质。

学习戚继光爱国爱民、保家卫国的精神品质。

【难度】0.65

【知识点】秦灭六国、孝文帝改革的影响、戚继光抗倭、司马迁和《史记》

【详解】(1)朝代及措施:根据材料一年代尺“嬴政统一全国”“蒙恬北击匈奴”等信息和所学可知,公元前221年,秦王嬴政统一全国,采取一系列巩固统一的措施,开凿灵渠,并派蒙恬北击匈奴,修筑长城,所以年代尺上史事所在的朝代是秦朝;再结合所学秦始皇巩固统一的措施相关知识,直接选取一项列举出即可,如:统一文字、统一货币、统一度量衡、统一车轨和道路的宽度。

(2)特征:根据材料二图片“甘肃嘉峪关魏晋墓砖画‘牛耕’和‘吃烧烤’场景”信息和“也促进了北魏各少数民族同汉族的融合”和所学北魏孝文帝改革相关知识可知,材料二反映了魏晋时期民族间的交流交融,可得出这一时期的时代特征是民族交融。

(3)归类:民族英雄:根据材料三图片信息以及题干示例要求并结合所学可知,④戚继光是明代著名抗倭将军,组织领导“戚家军”,在浙江、福建等东南沿海地区消除倭患,是民族英雄。交往使者:③鉴真是唐代高僧,东渡日本传授佛法和中国文化等,为中日文化交流做出重大贡献。史学名家:①司马迁是西汉时期著名的史学家,著有《史记》。优秀精神品质:根据材料三图片信息,从④③①图片中任选一位,结合所学人物相关史实,分析概括出从其身上学习到的,至少两点中华民族优秀精神品质,如:

学习司马迁勤奋好学、坚忍不拔的精神品质。

学习祖冲之治学严谨、刻苦钻研的精神品质。

学习鉴真不畏艰险、百折不挠的精神品质。

学习戚继光爱国爱民、保家卫国的精神品质。

同课章节目录