2025年中考语文二轮专题复习 常见文言虚词在文中的意义和用法 课件(共61张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025年中考语文二轮专题复习 常见文言虚词在文中的意义和用法 课件(共61张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-05 19:25:44 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

文言虚词知识积累

2025年中考语文二轮专题复习★★

2025年中考语文二轮专题复习★★

文言虚词数量有限,但使用频率高、用法复杂,我们应学会在具体语言环境中辨识虚词的意义和用法。

虚词意思理解技巧:

1.掌握常用虚词的用法规律。

2.根据上下文的语意理解虚词用法。

3.根据虚词在句中的位置判断用法。

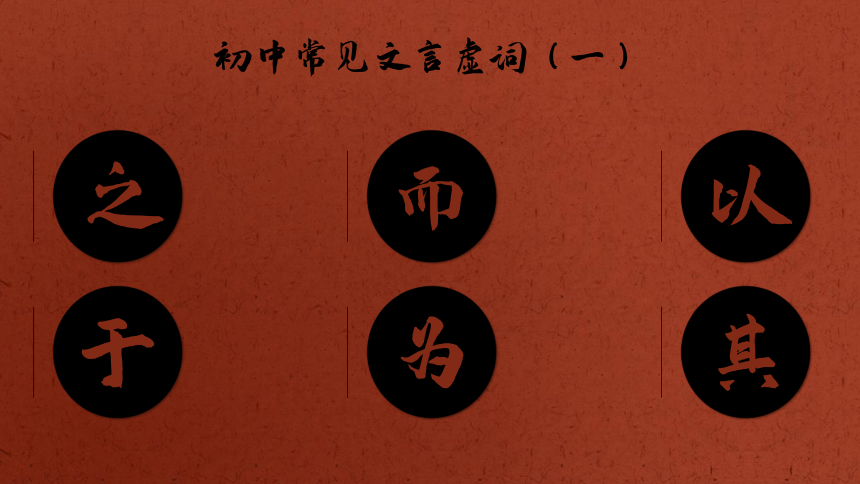

初中常见文言虚词(一)

之

于

而

以

为

其

之

1.可以代人、代物、代事。译为"他"(他们)、"它"(它们)

例:①二世杀之(他,指扶苏)

②食之不能尽其材(它,指千里马)

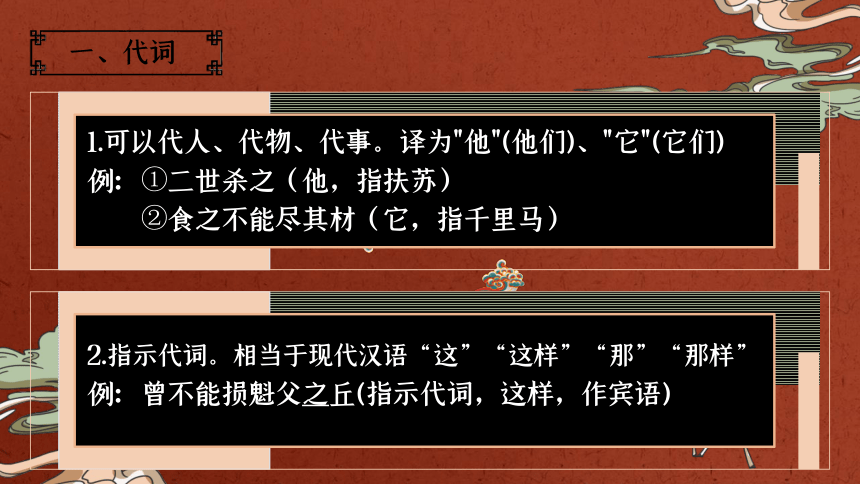

一、代词

2.指示代词。相当于现代汉语“这”“这样”“那”“那样”

例:曾不能损魁父之丘(指示代词,这样,作宾语)

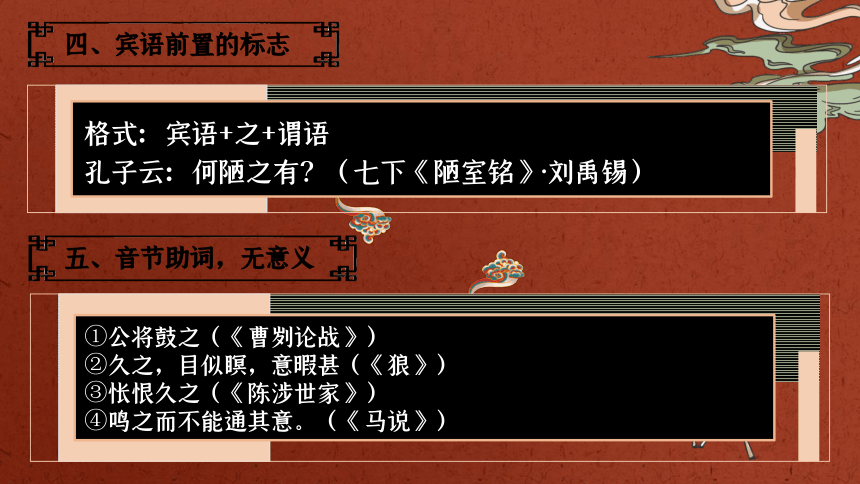

二、结构助词,的

三、用在主谓之间,取消句子独立性

例:小大之狱,虽不能察,必以情。(《曹刿论战》)

予尝求古仁人之心。(《岳阳楼记》)

水陆草木之花。(《爱莲说》)

例:予独爱莲之出淤泥而不染。(《爱莲说》)

人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。(《醉翁亭记》)

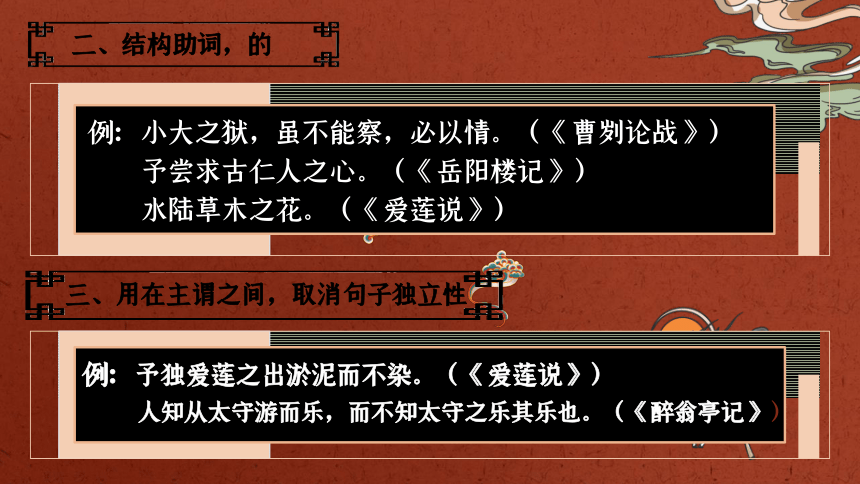

四、宾语前置的标志

格式:宾语+之+谓语

孔子云:何陋之有?(七下《陋室铭》·刘禹锡)

五、音节助词,无意义

①公将鼓之(《曹刿论战》)

②久之,目似瞑,意暇甚(《狼》)

③怅恨久之(《陈涉世家》)

④鸣之而不能通其意。(《马说》)

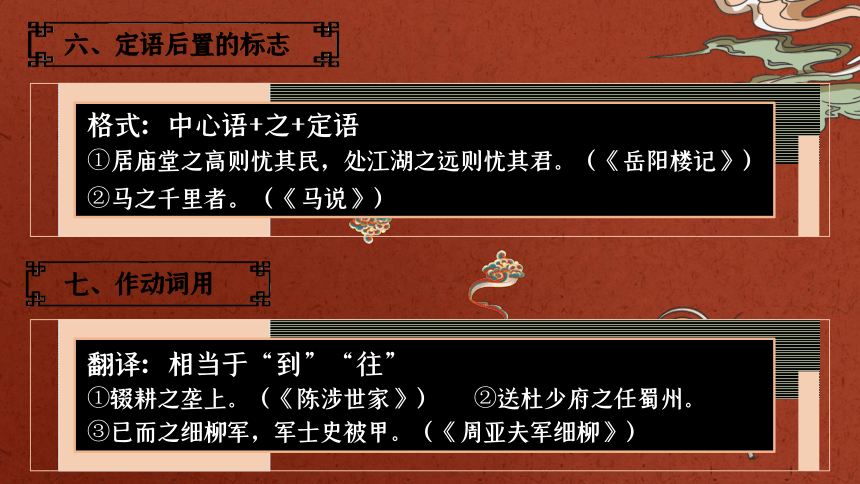

六、定语后置的标志

格式:中心语+之+定语

①居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。(《岳阳楼记》)

②马之千里者。(《马说》)

七、作动词用

翻译:相当于“到”“往”

①辍耕之垄上。(《陈涉世家》) ②送杜少府之任蜀州。

③已而之细柳军,军士史被甲。(《周亚夫军细柳》)

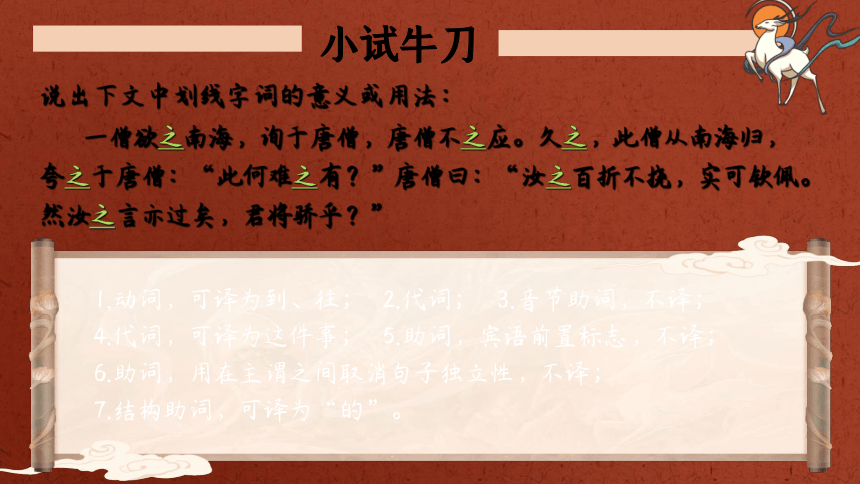

小试牛刀

一僧欲之南海,询于唐僧,唐僧不之应。久之,此僧从南海归,夸之于唐僧:“此何难之有?”唐僧曰:“汝之百折不挠,实可钦佩。然汝之言亦过矣,君将骄乎?”

说出下文中划线字词的意义或用法:

1.动词,可译为到、往;

2.代词;

3.音节助词,不译;

4.代词,可译为这件事;

5.助词,宾语前置标志,不译;

6.助词,用在主谓之间取消句子独立性,不译;

7.结构助词,可译为“的”。

而

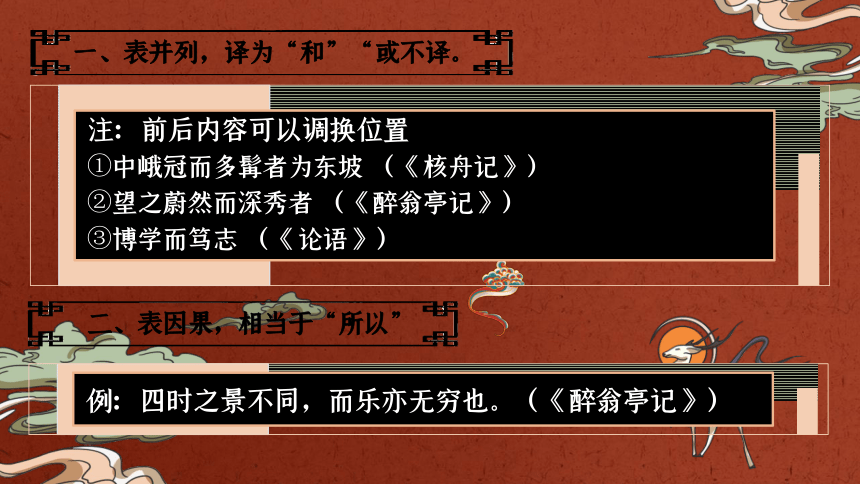

一、表并列,译为“和”“或不译。

二、表因果,相当于“所以”

注:前后内容可以调换位置

①中峨冠而多髯者为东坡 (《核舟记》)

②望之蔚然而深秀者 (《醉翁亭记》)

③博学而笃志 (《论语》)

例:四时之景不同,而乐亦无穷也。(《醉翁亭记》)

三、表顺承,相当于“就”“才”

四、表修饰,可不译

温故而知新,可以为师矣。(《论语》十二章)

以其境过清,不可久居,乃记之而去(《小石潭记》)

例:河曲智叟笑而止之曰。(《愚公移山》)

五、表转折,相当于“却”“但是”

①出淤泥而不染 (《爱莲说》)

②千里马常有,而伯乐不常有 (《马说》)

③可远观而不可亵玩焉 (《爱莲说》)

④子子孙孙无穷匮也,而山不加增 (《愚公移山》)

⑤由是则生而有不用也 (《鱼我所欲也》)

六、表递进,译为“而且”

①饮少辄醉,而年又最高 (《醉翁亭记》)

②邹忌修八尺有余,而形貌昳丽 (《邹忌讽齐王纳谏》)

小试牛刀

兵者,危道也。须戮力同心,切勿如蟹六跪而二螯,否则,何以胜?故冯婉贞曰:“诸君而有意,瞻予马首可也。”冯氏虽小,然青,取之于蓝而青于蓝,更胜其父。婉贞博学而日参省乎己,非只效书生终日而思也。三思而后行,故有抗敌之大捷。

说出下文中划线字词的意义或用法:

1.连词,并列关系;

2.连词,假设关系,可译为如果;

3.连词,转折关系,可译为然而;

5.连词,修饰关系;

6.连词,承接关系。

4.连词,递进关系;

以

一、表示目的,译为“来、用来”

二、表示结果,可译作“以致”“因而”

①以光先帝遗德(《出师表》)②属予作文以记之(《岳阳楼记》)③家贫无从致书以观。(《送东阳马生序》)

①宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。(《出师表》)

②以伤先帝之明 (《出师表》)

三、介词,译为“因为”“由于”

四、介词,译为“凭借”“按照”“依靠”“根据”等。

①不以物喜,不以己悲 (《岳阳楼记》)

②以其境过清,不可久留,乃记之而去。(《小石潭记》)

③是以先帝简拔以遗陛下 (《出师表》)

④以中有足乐者 (《送东阳马生序》)

①策之不以其道(按照)②以残年余力,曾不能毁山之一毛(凭借)

③域民不以封疆之界 (依靠)

五、可译作“把”、“拿”、“用”等。

①屠惧,投以骨(把)

②咨臣以当世之事。(拿)

③醒能述以文者 (用)

小试牛刀

请选择“以”用法不同的一项( )

A.徒以有先生也 B.不以物喜

C.以中有足乐者 D.君以五十里之地存者

答案:D

解析:D中的“以”翻译为“凭借”,ABC均为“因为”。

于

一、介词,介绍动作、行为发生的时间、处所,“在、到、从”

在:①刻唐贤今人诗赋于其上 ②战于长勺 ③谤讥于市朝

④困于心衡于虑而后作 ⑤祗辱于奴隶人之手

⑥受任于败军之际

到:①三顾臣于草庐之中 ②燕赵韩魏闻之,皆朝于齐

③箕畚运于渤海之尾 ④还于旧都

从:①渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者 ②休祲降于天

二、介词,介绍动作、行为产生的原因

翻译:因为

例:业精于勤,荒于嬉。

三、介词,“向”“给”“对、对于”

①每假借于藏书之家 (向)

②故天将降大任于是人也 (给)

③未尝不叹息痛恨于桓、灵也 (对、对于)

四、用在形容词之后,表示比较

翻译:比、胜过。

例:①所欲有甚于生者 (《鱼我所欲也》)

②皆以美于徐公 (《邹忌讽齐王纳谏》)

五、至于:表示提出另外一件事

①至于斟酌损益,进尽忠言 (《出师表》诸葛亮 )

②至于夏水襄陵,沿溯阻绝 (《三峡》郦道元 )

为

一、动词,成为,变成。

二、动词,做、担任、当

卷石底以出,为坻(《小石潭记》)

①陈胜、吴广皆次当行,为屯长。(《陈涉世家》)

②项燕为楚将。(《陈涉世家》)

③若有作奸犯科及为忠善者(《出师表》)

三、可作判断动词,译作“是”

四、以为,认为。

①中峨冠而多髯者为东坡(《核舟记》)

②知之为知之 (《论语》)

③天下为公 (《大道之行也》)

④宫中府中,俱为一体(《出师表》)

自以为大有所益。(《孙权劝学》)

五、动词,译为“制造、修筑、接受”

六、动词,译为“作为,当作”。

①为宫室、器皿(《核舟记》)

②为坛而盟(修筑)(《陈涉世家》)

③今为宫室之美为之。(接受)(《鱼我所欲也》)

全石以为底。(《小石潭记》)

七、介词,译作“为了”

八、介词,译作“给,替”

①愿为市鞍马。(《木兰诗》)

②为宫室之美 (《鱼我所欲也》)

①此人一一为具言所闻 (《桃花源记》)

②尚思为国戍轮台。 (《十一月四日风雨大作》)

九、介词,译作“对、向”

十、名词,译作“心理活动”

①不足为外人道也。(《桃花源记》)

②为天下唱,宜多应者。(《陈涉世家》)

予尝求古仁人之心,或异二者之为 (《岳阳楼记》)

小试牛刀

“天行有常,不为尧存,不为桀亡。”此为至理,当为世人言之,切勿使之为巫所惑。巫者,以诡为业,其所为皆为利也。故为其来也,即斥之以此理,彰其用心。为天下除残去秽,乃吾辈本分,何辞为?

说出下文中划线字词的意义或用法:

1.介词,可译为因为;

2.动词,可译为是;

3.介词,可译为对、向;

5.动词,可译为作为;

6.动词,可译为做;

4.介词,可译为被;

7.介词,可译为为了;

8.介词,可译为为了;

9.介词,可译为替;

10.句末语助,可译为呢。

其

一、语气词,表推测,译为大概,或许。

二、代词

①其如土石何 (表反问) ②其真无马邪 (表反问,难道)

③安陵君其许寡人。(表祈使)

①择其善者而从之 (第三人称代词)

②复前行,欲穷其林(指示代词)

③其一犬坐于前 (其中的)

小试牛刀

人言,蔺相如徒以其口舌之功垂于竹帛,以吾观之,则非徒口舌耳。相如观秦王无意偿赵城,则却立睨柱,秦王恐其破璧,遂许之斋戒,因得以完璧归赵,其仅口舌哉?

说出下文中划线字词的意义或用法:

1.代词,可译为他;

2.代词,可译为他;

3.副词,表示反问语气,可译为难道.

初中常见文言虚词(二)

且

乃

虽

与

则

何

且

一、连词,表递进,况且、并且

二、副词,“将近”、“将要”

①且焉置土石?(《愚公移山》)

②且欲与常马等不可得(《马说》)

③盖余之勤且艰若此 (《送东阳马生序》)

④且壮士不死即已,死即举大名耳。(《陈涉世家》)

年且九十。(《愚公移山》)

天子且至 (《周亚夫军细柳》)

三、暂且,姑且。

存者且偷生,死者长已矣!(《石壕吏》)

虽

一、虽然

①故余虽愚 (《送东阳马生序》)

②是马也,虽有千里之能(《马说》)

③虽有至道 (《虽有嘉肴》)

二、即使

①虽乘奔御风 (《三峡》)

②虽我之死(《愚公移山》)

与

一、虚词,和、跟、同。

①吾与汝毕力平险 (《愚公移山》)

②公与之乘 (《曹刿论战》)

③遂与外人间隔 (《桃花源记》)

④似与游者相乐 (《小石潭记》)

⑤又患无硕师名人与游 (《送东阳马生序》)

所识穷乏者得我与?(《鱼我所欲也》)

二、句末语气词,表示疑问或感叹。

三、实词,可解释为"给予、给"。

四、动词,参与,欣赏。

蹴尔而与之,乞人不屑也。(《鱼我所欲也》)

我寄愁心与明月(《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)

未复有能与其奇者。(《答谢中书书》)

五、通“举”,被选拔。

六、相与,一起

选贤与能,讲信修睦 (《大道之行也》)

相与步于中庭 (《记承天寺夜游》)

乃

一、表承接,译为“就”“于是”

二、表示出人意料,“竟”“竟然”

①乃诈称公子扶苏、项燕。(《陈涉世家》)

②屠乃奔倚其下 (《狼》)

③乃重修岳阳楼 (《岳阳楼记》)

①问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。(《桃花源记》)

②见渔人,乃大惊。(《桃花源记》)

三、“才”

四、表判断,译作“是,就是”。

五、作代词,译为“你、你的”。

①久而乃和 (《送东阳马生序》)

②乃悟前狼假寐 (《狼》)

当立者乃公子扶苏 (《陈涉世家》)

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。(《示儿》)

则

一、表承接,译作“就”“那么”。

二、表转折,译作“但是、却”。

①居庙堂之高则忧其君 (《岳阳楼记》)

②然则何时而乐耶 (《岳阳楼记》)

③则凡可以得生者何不用也 (《鱼我所欲也》)

④则汉室之隆 (《出师表》)

⑤淫慢则不能砺精 (《诫子书》)

⑥蝉则千转不穷 (《与朱元思书》)

①余则缊袍敝衣处其间 (《送东阳马生序》)

②万钟则不辩礼义而受之 (《鱼我所欲也》)

三、表假设,“如果”

四、表判断,译作“就是” 。

入则无法家拂士(《生于忧患,死于安乐》)

此则岳阳楼之大观也(《岳阳楼记》)

何

一、(疑问代词)表疑问,什么

二、(疑问代词)怎么

①白雪纷纷何所似 (《咏雪》)

②何陋之有 (《陋室铭》)

③同予者何人 (《爱莲说》)

④问今是何世 (《桃花源记》)

⑤然则何时而乐耶 (《岳阳楼记》)

⑥何以战 (《曹刿论战》)

①徐公何能及君也(《邹忌讽齐王纳谏》)

②将复何及(《诚子书》) ③何至于此(《唐雎不辱使命》)

三、(疑问代词)哪,哪一个

四、(疑问代词)为什么

何夜无月(《记承天寺夜游》)

①或异二者之为,何哉(《岳阳楼记》)

②则凡可以辟患何不为也(《鱼我所欲也》)

③安陵君不听寡人,何也(《唐雎不辱使命》)

五、(副)何必

六、(副)多么

又何间焉(《曹刿论战》)

水何澹澹(《观沧海》)

小试牛刀

微信公众号:初中语文匠原创

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

1.下列句子中“之”的用法与例句相同的是( )

例句:水陆草木之花

a.何陋之有 b.既而尽奔腾分合五阵之势

c.左臂挂念珠倚之 d.予独爱莲之出淤泥而不染

B

C

例句:的;A宾语前置标志;B的;C代词;D取消句子独立性

2.下列各组句子中,加下划线的意义和用法都相同的一项是( )

A.心乐之 当余之从师也

B.全石以为底 不足为外人道也

C.以其境过清 不以物喜,不以己悲

D.乃记之而去 可远观而不可亵玩焉

例句:A代词,取消句子独立性;C作为,对;C因为;D表顺承,表转折

微信公众号:初中语文匠原创

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

3.下列各项中“以”字用法与例句相同的一项是( )

例句:何以战

a.卷石底以出 b.以君之力

c.扶苏以数谏故 d.以塞忠谏之路也

B

B

例句:凭借;A相当于而;B凭借;C因为;D以致

4.下列句子中加点词语“于”的意义和用法与例句相同的一项是( )

例:如使人之所欲莫甚于生

A.公与之乘,战于长勺

B.贤于材人远矣

C.箕畚运于渤海之尾

D.然侍卫之臣不懈于内

例句:比;A和;C到;D在

方 法 指 津

1、句意分析法:

根据句子的大意推断虚词在文中的用法和意义。

2、上下文推断法:

根据上下文的意思来推断。

方 法 指 津

3、代入筛选法:

在阅读和解题时,将某个虚词的每个用法代入句子去理解,挑选其中讲得通的一项。

4、标志确认法:

有些虚词是构成文言特殊句式的标志词,抓住这些标志,我们就能迅速地确定虚词的意义和用法了。如:被动句“为……所”、倒装句”何……之有?”

文言虚词知识积累

2025年中考语文二轮专题复习★★

2025年中考语文二轮专题复习★★

文言虚词数量有限,但使用频率高、用法复杂,我们应学会在具体语言环境中辨识虚词的意义和用法。

虚词意思理解技巧:

1.掌握常用虚词的用法规律。

2.根据上下文的语意理解虚词用法。

3.根据虚词在句中的位置判断用法。

初中常见文言虚词(一)

之

于

而

以

为

其

之

1.可以代人、代物、代事。译为"他"(他们)、"它"(它们)

例:①二世杀之(他,指扶苏)

②食之不能尽其材(它,指千里马)

一、代词

2.指示代词。相当于现代汉语“这”“这样”“那”“那样”

例:曾不能损魁父之丘(指示代词,这样,作宾语)

二、结构助词,的

三、用在主谓之间,取消句子独立性

例:小大之狱,虽不能察,必以情。(《曹刿论战》)

予尝求古仁人之心。(《岳阳楼记》)

水陆草木之花。(《爱莲说》)

例:予独爱莲之出淤泥而不染。(《爱莲说》)

人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。(《醉翁亭记》)

四、宾语前置的标志

格式:宾语+之+谓语

孔子云:何陋之有?(七下《陋室铭》·刘禹锡)

五、音节助词,无意义

①公将鼓之(《曹刿论战》)

②久之,目似瞑,意暇甚(《狼》)

③怅恨久之(《陈涉世家》)

④鸣之而不能通其意。(《马说》)

六、定语后置的标志

格式:中心语+之+定语

①居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。(《岳阳楼记》)

②马之千里者。(《马说》)

七、作动词用

翻译:相当于“到”“往”

①辍耕之垄上。(《陈涉世家》) ②送杜少府之任蜀州。

③已而之细柳军,军士史被甲。(《周亚夫军细柳》)

小试牛刀

一僧欲之南海,询于唐僧,唐僧不之应。久之,此僧从南海归,夸之于唐僧:“此何难之有?”唐僧曰:“汝之百折不挠,实可钦佩。然汝之言亦过矣,君将骄乎?”

说出下文中划线字词的意义或用法:

1.动词,可译为到、往;

2.代词;

3.音节助词,不译;

4.代词,可译为这件事;

5.助词,宾语前置标志,不译;

6.助词,用在主谓之间取消句子独立性,不译;

7.结构助词,可译为“的”。

而

一、表并列,译为“和”“或不译。

二、表因果,相当于“所以”

注:前后内容可以调换位置

①中峨冠而多髯者为东坡 (《核舟记》)

②望之蔚然而深秀者 (《醉翁亭记》)

③博学而笃志 (《论语》)

例:四时之景不同,而乐亦无穷也。(《醉翁亭记》)

三、表顺承,相当于“就”“才”

四、表修饰,可不译

温故而知新,可以为师矣。(《论语》十二章)

以其境过清,不可久居,乃记之而去(《小石潭记》)

例:河曲智叟笑而止之曰。(《愚公移山》)

五、表转折,相当于“却”“但是”

①出淤泥而不染 (《爱莲说》)

②千里马常有,而伯乐不常有 (《马说》)

③可远观而不可亵玩焉 (《爱莲说》)

④子子孙孙无穷匮也,而山不加增 (《愚公移山》)

⑤由是则生而有不用也 (《鱼我所欲也》)

六、表递进,译为“而且”

①饮少辄醉,而年又最高 (《醉翁亭记》)

②邹忌修八尺有余,而形貌昳丽 (《邹忌讽齐王纳谏》)

小试牛刀

兵者,危道也。须戮力同心,切勿如蟹六跪而二螯,否则,何以胜?故冯婉贞曰:“诸君而有意,瞻予马首可也。”冯氏虽小,然青,取之于蓝而青于蓝,更胜其父。婉贞博学而日参省乎己,非只效书生终日而思也。三思而后行,故有抗敌之大捷。

说出下文中划线字词的意义或用法:

1.连词,并列关系;

2.连词,假设关系,可译为如果;

3.连词,转折关系,可译为然而;

5.连词,修饰关系;

6.连词,承接关系。

4.连词,递进关系;

以

一、表示目的,译为“来、用来”

二、表示结果,可译作“以致”“因而”

①以光先帝遗德(《出师表》)②属予作文以记之(《岳阳楼记》)③家贫无从致书以观。(《送东阳马生序》)

①宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。(《出师表》)

②以伤先帝之明 (《出师表》)

三、介词,译为“因为”“由于”

四、介词,译为“凭借”“按照”“依靠”“根据”等。

①不以物喜,不以己悲 (《岳阳楼记》)

②以其境过清,不可久留,乃记之而去。(《小石潭记》)

③是以先帝简拔以遗陛下 (《出师表》)

④以中有足乐者 (《送东阳马生序》)

①策之不以其道(按照)②以残年余力,曾不能毁山之一毛(凭借)

③域民不以封疆之界 (依靠)

五、可译作“把”、“拿”、“用”等。

①屠惧,投以骨(把)

②咨臣以当世之事。(拿)

③醒能述以文者 (用)

小试牛刀

请选择“以”用法不同的一项( )

A.徒以有先生也 B.不以物喜

C.以中有足乐者 D.君以五十里之地存者

答案:D

解析:D中的“以”翻译为“凭借”,ABC均为“因为”。

于

一、介词,介绍动作、行为发生的时间、处所,“在、到、从”

在:①刻唐贤今人诗赋于其上 ②战于长勺 ③谤讥于市朝

④困于心衡于虑而后作 ⑤祗辱于奴隶人之手

⑥受任于败军之际

到:①三顾臣于草庐之中 ②燕赵韩魏闻之,皆朝于齐

③箕畚运于渤海之尾 ④还于旧都

从:①渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者 ②休祲降于天

二、介词,介绍动作、行为产生的原因

翻译:因为

例:业精于勤,荒于嬉。

三、介词,“向”“给”“对、对于”

①每假借于藏书之家 (向)

②故天将降大任于是人也 (给)

③未尝不叹息痛恨于桓、灵也 (对、对于)

四、用在形容词之后,表示比较

翻译:比、胜过。

例:①所欲有甚于生者 (《鱼我所欲也》)

②皆以美于徐公 (《邹忌讽齐王纳谏》)

五、至于:表示提出另外一件事

①至于斟酌损益,进尽忠言 (《出师表》诸葛亮 )

②至于夏水襄陵,沿溯阻绝 (《三峡》郦道元 )

为

一、动词,成为,变成。

二、动词,做、担任、当

卷石底以出,为坻(《小石潭记》)

①陈胜、吴广皆次当行,为屯长。(《陈涉世家》)

②项燕为楚将。(《陈涉世家》)

③若有作奸犯科及为忠善者(《出师表》)

三、可作判断动词,译作“是”

四、以为,认为。

①中峨冠而多髯者为东坡(《核舟记》)

②知之为知之 (《论语》)

③天下为公 (《大道之行也》)

④宫中府中,俱为一体(《出师表》)

自以为大有所益。(《孙权劝学》)

五、动词,译为“制造、修筑、接受”

六、动词,译为“作为,当作”。

①为宫室、器皿(《核舟记》)

②为坛而盟(修筑)(《陈涉世家》)

③今为宫室之美为之。(接受)(《鱼我所欲也》)

全石以为底。(《小石潭记》)

七、介词,译作“为了”

八、介词,译作“给,替”

①愿为市鞍马。(《木兰诗》)

②为宫室之美 (《鱼我所欲也》)

①此人一一为具言所闻 (《桃花源记》)

②尚思为国戍轮台。 (《十一月四日风雨大作》)

九、介词,译作“对、向”

十、名词,译作“心理活动”

①不足为外人道也。(《桃花源记》)

②为天下唱,宜多应者。(《陈涉世家》)

予尝求古仁人之心,或异二者之为 (《岳阳楼记》)

小试牛刀

“天行有常,不为尧存,不为桀亡。”此为至理,当为世人言之,切勿使之为巫所惑。巫者,以诡为业,其所为皆为利也。故为其来也,即斥之以此理,彰其用心。为天下除残去秽,乃吾辈本分,何辞为?

说出下文中划线字词的意义或用法:

1.介词,可译为因为;

2.动词,可译为是;

3.介词,可译为对、向;

5.动词,可译为作为;

6.动词,可译为做;

4.介词,可译为被;

7.介词,可译为为了;

8.介词,可译为为了;

9.介词,可译为替;

10.句末语助,可译为呢。

其

一、语气词,表推测,译为大概,或许。

二、代词

①其如土石何 (表反问) ②其真无马邪 (表反问,难道)

③安陵君其许寡人。(表祈使)

①择其善者而从之 (第三人称代词)

②复前行,欲穷其林(指示代词)

③其一犬坐于前 (其中的)

小试牛刀

人言,蔺相如徒以其口舌之功垂于竹帛,以吾观之,则非徒口舌耳。相如观秦王无意偿赵城,则却立睨柱,秦王恐其破璧,遂许之斋戒,因得以完璧归赵,其仅口舌哉?

说出下文中划线字词的意义或用法:

1.代词,可译为他;

2.代词,可译为他;

3.副词,表示反问语气,可译为难道.

初中常见文言虚词(二)

且

乃

虽

与

则

何

且

一、连词,表递进,况且、并且

二、副词,“将近”、“将要”

①且焉置土石?(《愚公移山》)

②且欲与常马等不可得(《马说》)

③盖余之勤且艰若此 (《送东阳马生序》)

④且壮士不死即已,死即举大名耳。(《陈涉世家》)

年且九十。(《愚公移山》)

天子且至 (《周亚夫军细柳》)

三、暂且,姑且。

存者且偷生,死者长已矣!(《石壕吏》)

虽

一、虽然

①故余虽愚 (《送东阳马生序》)

②是马也,虽有千里之能(《马说》)

③虽有至道 (《虽有嘉肴》)

二、即使

①虽乘奔御风 (《三峡》)

②虽我之死(《愚公移山》)

与

一、虚词,和、跟、同。

①吾与汝毕力平险 (《愚公移山》)

②公与之乘 (《曹刿论战》)

③遂与外人间隔 (《桃花源记》)

④似与游者相乐 (《小石潭记》)

⑤又患无硕师名人与游 (《送东阳马生序》)

所识穷乏者得我与?(《鱼我所欲也》)

二、句末语气词,表示疑问或感叹。

三、实词,可解释为"给予、给"。

四、动词,参与,欣赏。

蹴尔而与之,乞人不屑也。(《鱼我所欲也》)

我寄愁心与明月(《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)

未复有能与其奇者。(《答谢中书书》)

五、通“举”,被选拔。

六、相与,一起

选贤与能,讲信修睦 (《大道之行也》)

相与步于中庭 (《记承天寺夜游》)

乃

一、表承接,译为“就”“于是”

二、表示出人意料,“竟”“竟然”

①乃诈称公子扶苏、项燕。(《陈涉世家》)

②屠乃奔倚其下 (《狼》)

③乃重修岳阳楼 (《岳阳楼记》)

①问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。(《桃花源记》)

②见渔人,乃大惊。(《桃花源记》)

三、“才”

四、表判断,译作“是,就是”。

五、作代词,译为“你、你的”。

①久而乃和 (《送东阳马生序》)

②乃悟前狼假寐 (《狼》)

当立者乃公子扶苏 (《陈涉世家》)

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。(《示儿》)

则

一、表承接,译作“就”“那么”。

二、表转折,译作“但是、却”。

①居庙堂之高则忧其君 (《岳阳楼记》)

②然则何时而乐耶 (《岳阳楼记》)

③则凡可以得生者何不用也 (《鱼我所欲也》)

④则汉室之隆 (《出师表》)

⑤淫慢则不能砺精 (《诫子书》)

⑥蝉则千转不穷 (《与朱元思书》)

①余则缊袍敝衣处其间 (《送东阳马生序》)

②万钟则不辩礼义而受之 (《鱼我所欲也》)

三、表假设,“如果”

四、表判断,译作“就是” 。

入则无法家拂士(《生于忧患,死于安乐》)

此则岳阳楼之大观也(《岳阳楼记》)

何

一、(疑问代词)表疑问,什么

二、(疑问代词)怎么

①白雪纷纷何所似 (《咏雪》)

②何陋之有 (《陋室铭》)

③同予者何人 (《爱莲说》)

④问今是何世 (《桃花源记》)

⑤然则何时而乐耶 (《岳阳楼记》)

⑥何以战 (《曹刿论战》)

①徐公何能及君也(《邹忌讽齐王纳谏》)

②将复何及(《诚子书》) ③何至于此(《唐雎不辱使命》)

三、(疑问代词)哪,哪一个

四、(疑问代词)为什么

何夜无月(《记承天寺夜游》)

①或异二者之为,何哉(《岳阳楼记》)

②则凡可以辟患何不为也(《鱼我所欲也》)

③安陵君不听寡人,何也(《唐雎不辱使命》)

五、(副)何必

六、(副)多么

又何间焉(《曹刿论战》)

水何澹澹(《观沧海》)

小试牛刀

微信公众号:初中语文匠原创

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

1.下列句子中“之”的用法与例句相同的是( )

例句:水陆草木之花

a.何陋之有 b.既而尽奔腾分合五阵之势

c.左臂挂念珠倚之 d.予独爱莲之出淤泥而不染

B

C

例句:的;A宾语前置标志;B的;C代词;D取消句子独立性

2.下列各组句子中,加下划线的意义和用法都相同的一项是( )

A.心乐之 当余之从师也

B.全石以为底 不足为外人道也

C.以其境过清 不以物喜,不以己悲

D.乃记之而去 可远观而不可亵玩焉

例句:A代词,取消句子独立性;C作为,对;C因为;D表顺承,表转折

微信公众号:初中语文匠原创

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

微信公众号:初中语文匠

3.下列各项中“以”字用法与例句相同的一项是( )

例句:何以战

a.卷石底以出 b.以君之力

c.扶苏以数谏故 d.以塞忠谏之路也

B

B

例句:凭借;A相当于而;B凭借;C因为;D以致

4.下列句子中加点词语“于”的意义和用法与例句相同的一项是( )

例:如使人之所欲莫甚于生

A.公与之乘,战于长勺

B.贤于材人远矣

C.箕畚运于渤海之尾

D.然侍卫之臣不懈于内

例句:比;A和;C到;D在

方 法 指 津

1、句意分析法:

根据句子的大意推断虚词在文中的用法和意义。

2、上下文推断法:

根据上下文的意思来推断。

方 法 指 津

3、代入筛选法:

在阅读和解题时,将某个虚词的每个用法代入句子去理解,挑选其中讲得通的一项。

4、标志确认法:

有些虚词是构成文言特殊句式的标志词,抓住这些标志,我们就能迅速地确定虚词的意义和用法了。如:被动句“为……所”、倒装句”何……之有?”