统编版2024-2025学年语文六年级下册小升初文言文阅读专项训练-(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版2024-2025学年语文六年级下册小升初文言文阅读专项训练-(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 305.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-05 21:26:21 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

小升初文言文阅读专项训练-2024-2025学年语文六年级下册统编版

1.品读文言文。

岳柱八岁指瑕

元①岳柱,字止所,八岁观画师何澄画《陶母剪发②图》,柱指陶母腕上金钏③诘④之曰:“金钏可易⑤酒,何用剪发为也?”何大惊异。观此可以知画理矣。

[注释]①元:元朝。②陶母剪发:东晋名将陶侃少年时家贫,一次朋友来访,陶母没钱招待,便剪下自己的头发去换酒。古人以此为美谈。③钏:镯子。④诘:问。⑤易:交换

根据文中内容,判断下面说法的对(√)错(×)。

①何澄画技很拙劣,连八岁的小孩子都能看出他画作中的问题。

②这个故事告诉我们,艺术创作要符合常理,不能凭空想象。

小古文阅读。

①范宣①年八岁,后园挑②菜,误伤指,大啼。人问:“痛邪?”答曰:“非为痛,身体发肤,不敢毁伤,是以啼耳。”

②宣洁行③廉约,韩豫章④遗⑤绢百匹,不受;减五十匹,复不受;如是减半,遂至一匹,既终不受。韩后与范同载,就车中裂⑥二丈与范,云:“人宁可使妇无裈⑦邪?”范笑而受之。

【注释】①范宣:家境贫寒,崇尚儒家经典,以孝行和清廉著称;②挑:挖;③洁行:品行高洁;④韩豫章:指豫章太守韩伯;⑤遗(wèi):赠送;⑥裂:撕,扯;⑦裈(kūn):裤子。

2.用自己的话理解下面的句子。

非为痛,身体发肤,不敢毁伤,是以啼耳。

3.下列对文本的理解,不正确的一项是( )

A.范宣年幼时挖菜弄伤了手指却能忍住不哭非常勇敢。

B.范宣认为“身体发肤受之父母”,所以自己不慎弄伤手指是不孝顺的行为。

C.范宣认为接受韩豫章的绢是不廉洁的行为,所以多次拒绝。

D.范宣在韩豫章劝说下,最终接受了他的绢。

4.范宣是一个怎样的人?请结合短文内容谈一谈。

文言文阅读

翠鸟移巢

翠鸟先高作巢以避①患②。及③生子,爱之恐坠④,稍下作果。子长羽毛,复益⑤爱之,又更下果,而人遂得而取之矣。【注释】①避:避免。②患:灾祸。③及:到了…的时候。④坠:落,掉下。⑤益:更加.

5.结合文章内容解释下列加点的字。

①恐坠: ②又更下果:

6.用自己的话说说文中画线句子的意思。

7.翠鸟“稍下作巢”的原因是什么?(请用文中语句回答) 结果怎样?(用自己的话回答)

8.这个故事给我们的启示是( )

A.母爱是伟大的,我们要懂得感恩。

B.我们要懂得变通,要随着外界情况的变化而变化。

C.父母过分溺爱孩子,只会害了孩子。

D.父母要敢于放手,让孩子自己经历成长

9.阅读文言文,按要求答题。

陶母责子

陶公①少时,作②鱼梁吏③,尝以一坩鲊④饷⑤母。母曰:“此何来?”使者曰:“官府所有。”母封酢付吏,反书⑥责侃曰:“汝为吏,以官物见饷,非惟不益⑦,乃增吾忧也。”

【注释】①陶公;对陶侃的尊称,诗人陶渊明的曾祖。②作:担任。③鱼粱吏:负责渔业和河道的官吏。④坩鲊(gān zhǎ):腌鱼。⑤饷(xiǎng);以食物送人。⑥反书:回信。⑦非惟不益:不仅没有好处。益,好处。

读下面资料,作答。

【资料】陶母湛氏,东晋开国元勋陶侃的母亲,以贤名称道于世。她被尊为中国古代“四大贤母”之一。陶母的教育方式体现在她对儿子的严格要求和对儿子行为的正确引导上。她教导儿子爱惜光阴,崇尚勤劳,公私分明。

结合资料,你觉得陶母是一个怎样的人?

满井游记(节选)

袁宏道

廿二日天稍和,偕数友出东直,至满井①。高柳夹堤,土膏微润,一望空阔,若脱笼之鹄。于时冰皮始解,波色乍②明,鳞浪层层,清澈见底,晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。

(选自《袁中郎全集》)

【注释】①满井:明清时期北京东北角的一个游览地,因有一口古井,“井高于地,泉高于井,四时不落”,所以叫“满井”。②乍:刚刚。

10.联系上下文,可知“鳞浪”指的是像 似的浪纹,“晶晶然”指的是 的样子。

11.用“ ”在文中画出表现作者游满井时轻松愉快的心情的句子,用“ ”在文中画出描写波光明亮的比喻句。

12.文中画“_____”的句子描绘了怎样的景象?

13.文中历历如画的景物描写,透出京郊 (季节)的芬芳气息,表达了作者对大自然的 之情。

阅读文言短文,完成以下问题。

【甲】学弈

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

【乙】常羊学射

常羊学射于屠龙子朱。屠龙子朱曰:“若欲闻射道乎?楚王田于云梦①,使虞人②起禽而射之。禽发鹿出于王左糜交于王右。王引弓欲射,有鸽拂王旃而过③。王注矢于弓,不知其所射。养叔进曰:‘臣之射也,置一叶于百步之外而射之,十发而十中。如使置十叶焉,则中不中非臣所能必矣。’”

【注】①田于云梦:在云梦打猎。②虞人:古代管山泽的小官吏。③有鹄拂王旃而过:有天鹅拂过楚王的赤色旗。

14.解释下列加点字。

(1)思援弓缴而射之( ) (2)若欲闻射道乎?( )

15.给划线句断句,限划2处。

禽发鹿出于王左麋交于王右

16.用现代汉语翻译下面的句子。

为是其智弗若与?

17.【甲】文通过两人学棋的对比,说明 的态度是成功的关键。而【乙】文通过射箭的故事,除了强调这一态度外,还说明射箭时 的重要性,楚王“ ”的表现,证明他没有做到这一点。

对比阅读

欧阳修苦读

欧阳公四岁而孤①,家贫无资。太夫人②以荻③画地,教以书字。多诵古人篇章,使学为诗。及其稍长,而家无书读,就闾里④士人家借而读之,或因而抄录。抄录未毕,而已能诵

其书。以至昼夜忘寝食,惟读书是务。自幼所作诗赋文字⑤,下笔已如成人。

【注释】①孤:小时候死了父亲。②太夫人:指欧阳修的母亲。③荻(dí):草网闵园王本植物,生长在水边。④闾(lǘ)里:乡里。⑤文字:文章。

凿壁偷光

匡衡①字稚圭,勤学而无烛。邻舍有烛而不逮②,衡乃穿壁③引其光,以书映光而读之。邑人④大姓⑤文不识,家富多书,衡乃与其佣作⑥,而不求偿⑦。主人怪,问衡,衡曰:“愿得

主人书遍读之。”主人感叹,资给以书,遂成大学⑧。

【注释】①匡衡:西汉经学家。②不逮:指烛光照不到。③穿壁:在墙上打洞。④邑人:同县的人。⑤大姓:富户,大户人家。⑥佣作:被雇佣劳作。⑦偿:报酬。⑧大学:有学识的

人。

18.下列句子朗读节奏划分有误的一项是( )

A.及其/稍长,而家无书读,就/闾里/士人家/借而读之,或/因而抄录。

B.匡衡/字稚圭,勤/学而无烛。邻舍/有烛而不逮,衡乃穿/壁引其/光。

C.邑人/大姓/文不识,家富多书,衡/乃与其佣作,而不求偿。

19.翻译下面句子。

(1)以至昼夜忘寝食,惟读书是务。

(2)主人感叹,资给以书,遂成大学。

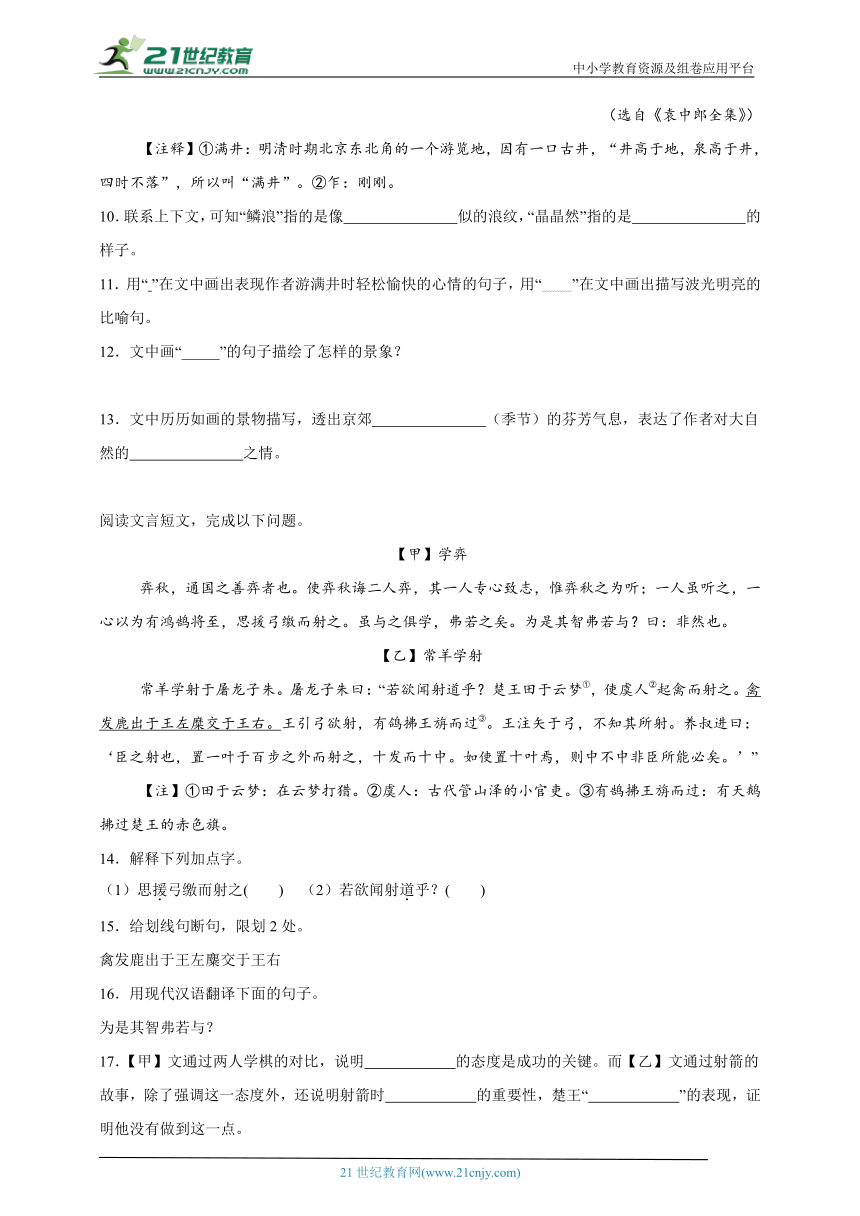

20.比较阅读两则故事,用文中的原句填写下表。

内容人物 欧阳修 匡衡

读书遇到的困难 勤学而无烛

解决无书可读的方法

成就

21.判断下列说法的对错,对的画“√”,错的画“x”。

(1)“以荻画地”与“以书映光”中的“以”都是“用,把”的意思。 ( )

(2)欧阳修小时候“下笔已如成人”离不开母亲的教导,从中可以体会到欧阳修母亲的用心与远见。 ( )

22.两则文言文中的主人公都取得了成功,结合他们取得成功的原因,谈一谈你从中获得了怎样的启示。

阅读与理解。

刮骨去毒

羽①/尝为②/流矢③所中,贯④/其左臂,后/创⑤虽愈,每至/阴雨,骨/常疼痛。医曰:“矢镞/有毒,毒/入于骨,当/破臂作创,刮骨/去毒,然后/此患/乃除耳。”羽/便伸臂/令医劈⑥之。时/羽适⑦请/诸将饮食相对,臂血/流离⑧,盈于/盘器,而/羽/割炙⑨/引酒,言笑/自若。

——选自《三国志·蜀志》

注释:①羽:关羽,三国时蜀国的大将。②为:被③流矢:乱箭。④贯:穿透。⑤创:伤口。⑥劈:切开。⑦适:恰巧,正好。⑧流离:(鲜血)淋漓。⑨炙:烤肉。

23.关羽左臂阴天经常疼痛,根本原因是什么?( )

A.尝为流矢所中 B.流矢贯其左臂 C.矢镞有毒,毒入于骨

24.联系上下文,解释下列加点词的含义。

羽尝为流矢所中( ) 每至阴雨( )

25.翻译句子。

“而羽割炙引酒,言笑自若”的意思是

26.读完这个故事,关羽给你留下了怎样的印象?

27.自相矛盾

楚人有鬻盾与矛者,yù之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又yù( )其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

(1)《自相矛盾》一文出自下列哪部古籍

A.《论语》 B.《孟子》 C.《韩非子》 D.《道德经》

(2)“吾盾之坚,物莫能陷也”中“陷”的意思是

A.深入 B.刺破 C.陷害 D.隐藏

(3)下面朗读停顿错误的一句是

A.吾盾之坚,物莫/能陷也。 B.以子之矛/陷子之盾,何如?

C.楚人/有鬻盾与矛者 D.夫/不可陷之盾/与无不陷之矛,不可/同世而立。

(4)根据拼音写出汉字,并给加点字注音。

又yù 其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷 也。”

(5)请简要写出这个故事的主要内容。

(6)这个故事给了我们怎样的启示?请结合生活谈谈你的看法。

阅读。

两小儿辩日

①孔子东游,见两小儿辩斗,问其故,

②一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

③一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

④一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

⑤一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

⑥孔子不能决也。

⑦两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

28.本文选自 。

29.给加点字选音、释义

①此不为(wéi wèi) 近者热而远者凉乎?

②孰为汝多知乎

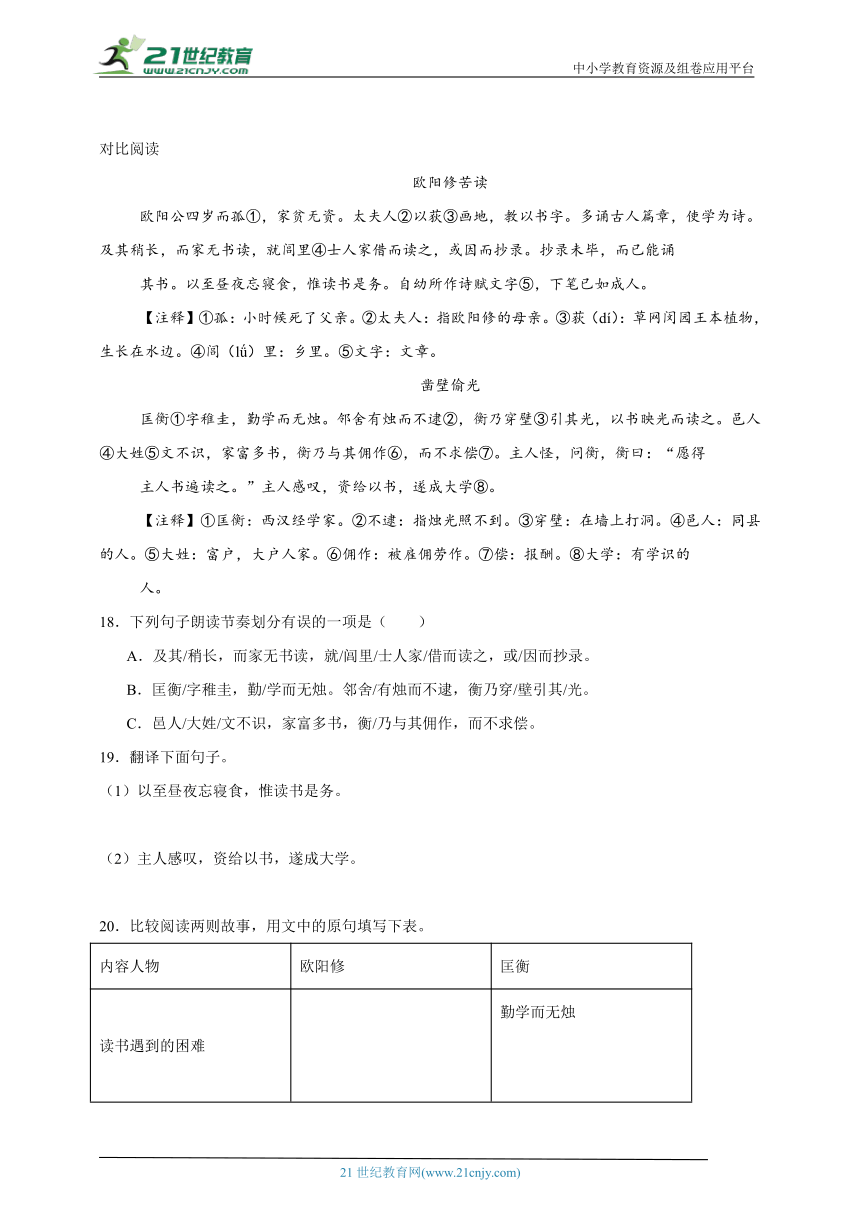

30.阅读短文用文中的语言完成表格。

人物 观点 现象 依据

小儿甲 日初出大如车盖,及日中则如盘盂

小儿乙 日初出远,而日中时近

31.下列说法错误的一项是( )

A.两个小孩幸灾乐祸,对孔子冷嘲热讽,认为他学问浅薄

B.“孔子不能决也”体现了孔子“知之为知之,不知为不知”的态度。

C.观察事物要注意本质,不要被表面现象迷惑,也不能以偏概全。

《小升初文言文阅读专项训练-2024-2025学年语文六年级下册统编版》参考答案

1. × √

【导语】这篇短文通过岳柱八岁指瑕的轶事,生动展现了艺术鉴赏的核心要义。故事以孩童纯真的视角,揭示了艺术创作中常理逻辑的重要性——陶母腕戴金钏却剪发换酒的情节矛盾,恰成为检验画作合理性的关键。画师何澄的“大惊异”,既是对童言无忌的惊讶,更是对艺术真实性的反思。结尾“观此可以知画理”的点睛之笔,将生活逻辑提升为艺术准则,彰显了中国传统美学中“理”与“艺”的辩证关系。叙事简洁却意蕴深远,堪称古典艺术批评的微型典范。

【详解】本题考查学生对文章内容的掌握。

①结合句子“柱指陶母腕上金钏诘之曰:‘金钏可易酒,何用剪发为也?’何大惊异。观此可以知画理矣。”可知,意思是岳柱指着画上陶母手腕上的金镯子,问画家何澄说:“金镯子可以换酒,何必剪掉头发来换酒呢?”何澄十分惊讶。由此可知何澄被岳柱指出问题后“大惊异”,这是对岳柱敏锐观察力和逻辑思维能力感到惊讶,但并未说明其画技拙劣。题干“何澄画技很拙劣”说法有误。

故错误。

②结合句子“金钏可易酒,何用剪发为也?”意思是金镯子可以换酒,何必剪掉头发来换酒呢?由此可知陶母有金钏却剪发换酒,画作违背常理。从而告诉我们艺术创作需符合现实逻辑和现实情况,不能凭空脱离实际凭空想象。与题干意思一致。

故正确。

【点睛】参考译文:元朝时期的岳柱,字止所,八岁时观看画家何澄画的《陶母剪发图》,岳柱指着画上陶母手腕上的金镯子,问画家何澄说:“金镯子可以换酒,何必剪掉头发来换酒呢?”何澄十分惊讶。看出这些问题就可以明白绘画的道理了。

2.不是因为痛,而是因为身体发肤受之父母,不敢毁伤,所以才哭。 3.A 4.从第②段“非为痛,身体发肤,不敢毁伤,是以啼耳。韩豫章遗绢百匹,不受;减五十匹,复不受;如是减半,遂至一匹,既终不受。”这些内容可知,范宣是一个廉洁自律、坚守原则的人。他多次拒绝韩豫章的赠绢,即使对方一再减少数量,仍坚持不受,体现其廉洁;但最后在韩豫章的巧妙劝说下接受二丈绢,说明他并非迂腐,懂得变通。

【导语】这篇小古文通过两个典型事例,生动展现了范宣的品格特质。第一段以“伤指而啼”的细节,巧妙揭示其恪守孝道的儒家思想;第二段通过“拒绢”的层层递进,凸显其清廉自守的操行。文章善用对比手法:前段“大啼”与“非为痛”形成反差,后段韩豫章“裂绢”与范宣“笑受”构成张力。叙述语言简练含蓄,人物对话富有戏剧性,使一个恪守礼法又不失人情味的儒者形象跃然纸上。

2.本题考查翻译文言句子的能力。

此句中重点的词有:非为:不是因为。是以:因此。耳:罢了。不敢毁伤:不敢损坏伤害。“毁”指破坏,“伤”指伤害。身体发肤:指全身的肌肤和毛发

整句翻译:不是因为疼痛,而是因为身体发肤(受之父母)不敢损坏,所以才哭泣的。

3.本题主要考查对内容的理解。

A.从原文“大啼”和“非为痛”可以看出,范宣并不是因为疼痛而忍住不哭,而是因为“身体发肤不敢毁伤”才哭泣,这与“勇敢”的描述不符。

故选A。

4.本题考查对人物形象的分析。

从第②段“宣洁行廉约”可知,范宣品行高洁、廉洁俭省。

从第②段“韩豫章遗绢百匹,不受;减五十匹,复不受。如是减半,减之又减,遂至一匹,既终不受。”可知,范宣的廉洁俭省表现在他对财物的态度上,即使绢的数量一再减少,他也没有接受。

从第②段“翌日,韩后与范同载,就车中裂二丈与范,云:‘人宁可使妇无裈也?’范笑而受之。”可知,尽管范宣坚持不接受韩豫章的赠物,但在韩豫章以“人宁可使妇无裈”为理由劝说下,他最终接受了二丈绢,这体现了他的通情达理和善良。

【点睛】参考译文:

①范宣八岁那年,有一次在后园挖菜,无意中伤了手指,就大哭起来。别人问道:“很痛吗?”他回答说:“不是为痛,身体发肤,不敢毁伤,因此才哭呢。”

②范宣品行高洁,为人清廉俭省,有一次,豫章太守韩康伯送给他一百匹绢,他不肯收下;减到五十匹,还是不接受;这样一路减半,终于减至一匹,他到底还是不肯接受。后来韩康伯邀范宣一起坐车,在车上撕了两丈绢给范宣,说:“一个人难道可以让老婆没有裤子穿吗?”范宣才笑着把绢收下了。

5. 担心 再次 6.翠鸟一开始在高处筑巢是为了避免灾祸。 7. 爱之恐坠 巢的位置越来越低,最终被人轻易捉走了小鸟。 8.C

【导语】这篇《翠鸟移巢》是一则富有哲理的寓言故事。通过翠鸟因爱子心切不断下移巢穴,最终导致幼鸟被人捕获的遭遇,揭示了过度保护反而会带来危害的道理。文章语言简洁,情节递进清晰,以“高作巢—稍下—更下”的层次推进,形成强烈反差效果。

5.本题考查字词解释。

(1)恐坠:“担心(小鸟)掉下来”。“恐”在这里解释为“担心、害怕”,表示翠鸟对小鸟可能会掉下来这种情况的担忧。(2)“又再次把巢往下移”。“更”解释为“再次”,强调翠鸟不止一次地改变鸟巢的位置,是在之前已经下移过鸟巢的基础上,再次进行下移的动作。

6.本题考查句子翻译。

“先”在这里是“起初、开始”的意思,表示时间上的先后顺序。“高”指“在高处”,说明翠鸟做巢的位置。“作”是“建造、修筑”的意思。“以”是“用来”的意思,表目的。“患”是“灾祸”的意思,在这里指可能会遇到的危险。句子意思:翠鸟起初在高处建造巢穴,用来避免灾祸。

7.本题考查文章内容理解。

文中提到翠鸟一开始将巢筑在高处以避祸,等到生了小鸟后,因为太爱自己的孩子,担心它们从高处的巢中掉下来,所以才把巢稍微往下移了一些。故翠鸟“稍下作巢”的原因是“及生子,爱之恐坠”。翠鸟因对孩子的溺爱不断下移鸟巢,鸟巢位置越来越低,最后人们轻易地就能够到鸟巢,把翠鸟的孩子捉走了。这就是翠鸟过度担忧孩子安危、不断改变鸟巢位置所导致的不良后果。

8.本题考查文章主旨。

文中翠鸟因为对孩子的过度喜爱,“爱之,恐坠”,担心孩子从高处的巢中掉下来,所以“稍下作巢”,之后“子长羽毛,复益爱之,又更下巢”,由于翠鸟的过分溺爱,不断地把巢往下移,使得鸟巢越来越低,最终导致“人遂得而取之矣”,孩子被人抓走,这明显体现出了过分溺爱带来的严重后果。

故选C。

【点睛】参考译文:翠鸟起初把巢筑得高高的,以避免灾祸。到了它生了小鸟的时候,因为十分喜爱自己的孩子,害怕小鸟从巢里掉下来,就把巢稍微往下筑了一些。小鸟长出了羽毛,翠鸟更加喜爱它们了,于是又把巢筑得更低了些。这样一来,人们就能够轻易地把它们捉走了。

9.陶母是一个严格要求儿子,对儿子行为正确引导的人。

【导语】《陶母责子》以简练笔墨勾勒出陶母的廉洁家风与教子智慧。通过“封酢付吏”“反书责侃”的细节,凸显其公私分明的原则与深远的母教。陶母的言辞峻切却含慈爱,以“增吾忧”道出为官清廉的重要性,展现了古代贤母以德化子的典范。叙事平实而寓意深刻,彰显儒家伦理对家庭教育的深远影响。

【详解】本题考查人物形象。

结合注释可知,文中陶侃将官府的腌鱼送给母亲,母亲不仅没有接受,还回信责备他。从“汝为吏,以官物见饷,非惟不益,乃增吾忧也”这句话可以看出,陶母认为儿子身为官吏,用官府的东西送自己,不仅没有好处,反而增添了自己的忧虑。这体现了陶母深明大义、清正廉洁,不贪图私利,同时也反映出她对儿子行为的正确引导,教子有方。

示例:陶母是一个深明大义、清正廉洁、教子有方的人。

【点睛】参考译文:

陶侃年少时担任负责渔业和河道的官吏,曾经送一坛腌鱼给母亲。母亲问:“这是从哪里来的?”使者说:“这是官府的东西。”母亲将腌鱼封好退回给使者,回信责备陶侃说:“你身为官吏,把官府的物品拿来送给我,不仅没有好处,反而增添我的忧虑啊。”

10. 鱼鳞 光亮 11.若脱笼之鹄。 晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。 12.高大的柳树夹立堤旁,肥沃的土地有些湿润,一眼望去空旷开阔。 13. 春天 喜爱

【导语】袁宏道此篇游记以清新笔触勾勒早春胜景,尤见晚明小品文之灵动风骨。“冰皮始解”四字点破时令,以“镜之新开”喻水光潋滟,化静为动,尽显造化生机。其文白相济处,如“脱笼之鹄”既写物态,又暗抒胸臆,将解冻的自然与舒展的心境妙合无垠。尺幅之间,土膏水脉皆含温润,柳色波光俱带欢愉,非独记游,实为心灵解缚之录。笔墨间流淌的,正是公安派“独抒性灵”的文学主张。

10.本题考查文章内容理解。

结合原文句子“鳞浪层层”可知,像鱼鳞似的浪纹一层一层,“鳞”指鱼鳞,用“鳞浪”形容波浪像鱼鳞一样细密整齐。

结合原文句子“晶晶然如镜之新开”可知,光亮的样子,好像新打开的明镜,清冷的光辉突然从镜匣中射出来一样,“晶晶然”形容光亮透明,对应“如镜之新开”,因此是“明亮、清澈”的样子。

11.本题考查找关键句子。

结合原文句子“若脱笼之鹄”可知自己就好像是逃脱笼子的天鹅,用比喻表达作者从束缚中解脱后的自由愉悦。

结合原文句子“晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。”可知光亮的样子,好像新打开的明镜,清冷的光辉突然从镜匣中射出来一样,将水波的光亮比作“镜之新开”,突出其清澈明亮的特点。

12.本题考查语言表达。

画线句“高柳夹堤,土膏微润,一望空阔”通过视觉描写高柳、空阔和触觉描写土膏微润,展现早春郊外清新、开阔的景象。想象描绘的场景,组织语言表达即可,如:堤岸两旁是高高的柳树,土地湿润,视野开阔,表现出初春的生机和自然环境的辽阔。

13.本题考查思想感情。

结合文中句子“冰皮始解,波色乍明”等句可知表明冰雪初融、天气转暖,符合初春特征。结合作者细腻描绘自然景物如“鳞浪”“晶晶然”,流露对自然美景的热爱与赞美。

【点睛】参考译文:

二十二日天气略微暖和,跟几个朋友一起出东直门,到满井。高大的柳树夹立堤旁,肥沃的土地有些湿润,一望空旷开阔,自己就好像是逃脱笼子的天鹅。这时河的冰面已经开始融化,波光才刚刚开始明亮,像鱼鳞似的浪纹一层一层,清澈得可以看到河底,光亮的样子,好像新打开的明镜,清冷的光辉突然从镜匣中射出来一样。

14. 拉,引 道理,方法 15.禽发/鹿出于王左/麋交于王右 16.是因为他的智力不如(专心致志的那个人)吗? 17. 专心致志 目标专一 注矢于弓,不知其所射

【导语】这两则文言寓言通过对比手法,共同阐释了学习与专注的哲学。【甲】文以弈秋教徒为喻,用“专心致志”与“鸿鹄将至”的鲜明对比,揭示心无旁骛的重要性;【乙】文则借楚王射猎的困境,通过养叔“十发十中”的典故,双关“专一”与“目标明确”的辩证关系。

14.本题考查字词解释。

在“思援弓缴而射之”这句话中,“援”后面接的是“弓”,表示一种动作,结合上下文,是说这个人心里想着拉弓去射大雁,所以“援”解释为“拉,引”。

“若欲闻射道乎”这句话是屠龙子朱问常羊是否想要了解射箭的相关内容,从后文屠龙子朱讲述楚王打猎时射箭的故事以及养叔关于射箭的言论,可以知道这里的“射道”指的是射箭的道理、方法,所以“道”解释为“道理,方法”。

15.本题考查文言断句。

“禽发”表示猎物被驱赶出来,是一个完整的动作,后面应断开。“鹿出于王左”和“麋交于王右”是两个并列的句子,分别描述了鹿出现在楚王左边、麋出现在楚王右边的情况,二者结构相似,中间应断开。

所以断句为“禽发/鹿出于王左/麋交于王右”。

16.本题考查句子翻译。

“为”在这里是“因为”的意思;“是”可解释为“这,这样”,在句中可灵活翻译为“因为这”,也就是“因为这个原因”,即指代前面提到的两人学习结果不同这件事;“其”指代那个学习不专心的人;“智”指智力;“弗若”是“不如”的意思;“与”是句末语气词,可译为“吗”。

整句话翻译时,要按照现代汉语的表达习惯,将句子通顺地翻译出来,所以最终可译为“是因为他的智力不如(前一个人)吗?”。

17.本题考查对短文内容的理解。

【甲】文:文中将两个跟弈秋学下棋的人进行对比,一人专心致志听弈秋的教导,另一人却一心想着射大雁,最终学习结果不同。通过这种对比,明显强调了学习时“专心致志”的态度是成功的关键。

【乙】文:屠龙子朱给常羊讲楚王打猎射箭的故事,养叔能十发十中是因为他在百步之外只射一片叶子,目标明确。而楚王在打猎时,鹿出现在左边,麋出现在右边,又有天鹅飞过,他拉弓后却不知该射什么,这表明楚王射箭时目标不专一。所以【乙】文除了强调专心的态度外,还说明了射箭时“目标专一”的重要性,楚王“注矢于弓,不知其所射”的表现,充分证明他没有做到目标专一。

【点睛】【参考译文】

【甲】《学弈》弈秋,是全国最擅长下棋的人。让弈秋教导两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋讲课,心里却一直想着有大雁要飞过来,想要拉弓箭去把它射下来。虽然他和前一个人一起学习下棋,但成绩却不如人家。是因为他的智力不如前一个人吗?回答说:不是这样的。

【乙】《常羊学射》常羊跟(向)屠龙子朱学习射箭。屠龙子朱说:“你想要听(知道)射箭的道理吗?楚王在云梦打猎,让掌管山泽的官员去哄赶禽兽出来射杀它们,禽兽跑了出来。鹿在楚王的左边出现,麋在楚王的右边交错出现。楚王拉弓准备射,有天鹅拂过楚王打猎时的红色小旗飞过。楚王将箭搭在弓上,不知道要射谁。养由基向前说道:‘我射箭时,放一片叶子在百步之外去射它,十发箭十发中。如果放十片叶子在百步之外,那么射得中射不中我就不能保证了。’”

18.B 19. 以至于欧阳修夜以继日、废寝忘食,只一心一意努力读书 主人听了,深为感叹,就用书资助匡衡,后来匡衡成了以为大学问家。 20. 家贫无资、家无书读 就闾里士人家借而读之,或因而抄录。 邑人大姓文不识,家富多书,衡乃与其佣作,而不求偿。 自幼所作诗赋文字,下笔已如成人。 遂成大学 21. √ √ 22.欧阳修和匡衡的故事让我明白了艰苦的条件并不能成为学习的障碍,学习的关键在于勤奋和刻苦。只有坚持学习,持之以恒地努力,才能够学有所成。

【导语】这篇对比阅读通过《欧阳修苦读》和《凿壁偷光》两则典故,生动展现了古代学者克服困境、勤奋求学的精神。文章结构清晰,采用“人物-困难-方法-成就”的对比框架,突出两位主人公在资源匮乏下的智慧与毅力。注释详实,降低了文言理解难度;设问设计由浅入深,既考查基础字词,又引导学生思考治学精神。两则故事异曲同工,共同诠释了“艰难困苦,玉汝于成”的深刻主题,对当代学子具有鲜明的启示意义。

18.本题考查文言文的节奏。

一般来说,主谓之间应该有停顿,句领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之也应该有停顿。所以划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。仔细 分析各个选项,得出答案即可。

B.有误。“勤学”作为固定短语不应拆开(“勤/学”错误,应为“勤学/而无烛”) ;“穿壁引其光”应整体作为连动结构,改为“穿壁/引其光”。

故改为:匡衡/字稚圭,勤/学而无烛。邻舍/有烛而不逮,衡乃穿/壁引其/光。

故选B。

19.本题考查句子翻译。

(1)昼夜:白天和黑夜。 惟:只。 务:致力。

这句话意思:以至于白天黑夜都忘记了睡觉吃饭,只是专心致力于读书。

(2)资给:借,资助。 以:用 遂:于是。 大学:大学问家。

这句话意思:主人(听后)十分感慨,资助他书籍,(匡衡)最终成为学识渊博的人。

20.本题考查短文内容的概括。

从《欧阳修苦读》句子“欧阳公四岁而孤,家贫无资”“及其稍长,而家无书读”可知欧阳修读书雨点的困难是:家贫无资,家无书读。

从《欧阳修苦读》“及其稍长,而家无书读,就闾里士人家借而读之,或因而抄录”可知欧阳修解决无书可读的方法是:就闾里士人家借而读之,或因而抄录。

从《凿壁偷光》句子“邑人大姓文不识,家富多书,衡乃与其佣作,而不求偿”可知匡衡解决无书可读的方法。

从《欧阳修苦读》“自幼所作诗赋文字⑤,下笔已如成人”可知欧阳修的成就。

从《凿壁偷光》句子“资给以书,遂成大学”可知匡衡的成就是遂成大学。

21.本题考查字词解释及内容理解。

(1)“以荻画地”意思是意思是用芦苇秆在沙地上写画,教给人写字和读书。

“以书映光”意思是让光亮照在书上来读。两个“以”都是介词表示工具或方式,译为“用”。

故本句正确。

(2)文中明确提到“太夫人以荻画地,教以书字”,说明母亲的教育对欧阳修的成长起到关键作用。

故本句正确。

22.本题考查文章的主旨。

两则故事均展现了主人公在艰苦条件下对读书的执着追求。欧阳修借书抄录、废寝忘食,匡衡凿壁偷光、佣作求读,说明成功需要克服困难的毅力和主动求学的精神。

示例:在逆境中要保持求知欲,善用有限资源,同时珍惜他人的支持与机遇。

【点睛】参考译文:

《欧阳苦读》:欧阳修先生四岁时父亲就去世了,家境贫寒,没有钱供他读书。太夫人用芦苇秆在沙地上写画,教给他写字。还教给他诵读许多古人的篇章。到他年龄大些了,家里没有书可读,便就近到读书人家去借书来读,有时接着进行抄写。就这样夜以继日、废寝忘食,只是致力读书。从小写的诗、赋文字,下笔就有成人的水平,那样高了。

《凿壁偷光》:匡衡勤奋好学,但家中没有蜡烛。邻家有蜡烛,但光亮照不到他家,匡衡就在墙壁上凿了洞引来邻家的光亮,让光亮照在书上读书。县里有个名文不识大户人家,有很多书。匡衡就到他家去做雇工,但不要报酬。主人感到很奇怪,问他为什么,他说:“我希望读遍主人家的书。”主人听了,深为感叹,就用书资助匡衡。于是匡衡成了一代的大学问家。

23.C 24. 曾经 到 25.关羽边割烤肉边饮酒,和平时一般说笑。 26.受伤后,不为巨痛治疗手臂,可见他意志坚强,充满不畏艰难的英雄气概。

【导语】这篇古文生动刻画了关羽的勇毅与豪迈。通过“刮骨疗毒”的细节描写,以“血流盈盘”的视觉冲击与“言笑自若”的从容形成强烈反差,凸显其超乎常人的意志力。医者言简意赅的诊断与关羽干脆利落的应对,构成极具张力的叙事节奏,使人物形象跃然纸上。全文以白描手法展现英雄气概,堪称《三国志》中塑造人物形象的经典片段。

23.本题考查对古文内容的理解。

根据文中的句子“羽①/尝为②/流矢③所中,贯④/其左臂,后/创⑤虽愈,每至/阴雨,骨/常疼痛。医曰:‘矢镞/有毒,毒/入于骨,当/破臂作创,刮骨/去毒,然后/此患/乃除耳。’”及参考译文的内容“关羽曾被乱箭射中,箭头刺穿左臂,后来伤口虽然愈合,但每逢阴雨天气,左警骨常常疼。医生说:‘箭头有毒,毒素已渗入骨中,需要重新剖开臂部上的伤口,刮去警骨上的余毒,才能除去这痛苦。”可知,关羽左臂阴天经常疼痛,根本原因是:矢镞有毒,毒入于骨(箭头有毒,毒素已渗入骨中)。

故选C。

24.本题考查字词的解释。

羽尝为流矢所中:关羽曾经被乱箭射中。尝:曾经。

每至阴雨:每逢到了阴雨天气。至:到。

25.本题考查翻译文言句子的能力。

而:却。割炙:切烤肉。引酒:“端起酒杯喝酒”或“饮酒”。自若:形容神态自然,与平常无异。故可知“而羽割炙引酒,言笑自若。”的意思是:而关羽却一边切着烤肉一边喝着酒,言谈举止和平常一样。

26.本题考查对人物形象的分析。

根据文中的句子“羽便伸臂令医劈之。时羽适请诸将饮食相对,臂血流离,盈于盘器,而羽割炙引酒,言笑自若”可知,他面对刮骨疗毒的剧痛,仍能谈笑自若、饮酒割肉,展现出非凡的忍耐力和大将风度。同时,他信任医者、果断治疗,体现了冷静理智的一面。故关羽给我留下了坚毅勇敢、豪迈从容的印象。

【点睛】参考译文:

关羽曾被乱箭射中,箭头刺穿左臂,后来伤口虽然愈合,但每逢阴雨天气,左警骨常常疼。医生说:“箭头有毒,毒素已渗入骨中,需要重新剖开臂部上的伤口,刮去警骨上的余毒,才能除去这痛苦。”关羽于是便伸出手臂,让医生为他开刀。当时恰逢关羽请将领们宴饮,他的臂部鲜血淋漓,流满了接在下面的盘子,关羽却切肉饮酒,谈笑自如。

27.(1)C

(2)B

(3)A

(4) 誉 xiàn

(5)楚国有个商人卖盾时吹嘘盾无比坚固、任何东西都刺不破,卖矛时又夸口矛极其锋利、没有什么刺不破,旁边人问用他的矛刺他的盾会怎样,他顿时语塞,因为盾坚和矛利的说法自相矛盾。

(6)这个故事告诉我们,说话做事要诚实,自己说的话不能互相矛盾。在生活中,比如我答应同学每天一起跑步锻炼,可有时候又找借口不去,这就是自相矛盾,会让同学觉得我不守信。所以我们都要做到言行一致,这样才能有更多好朋友,别人也更愿意和我们合作。

【导语】《自相矛盾》构思精妙,以市井商贩的荒诞言行切入,通过“盾坚无不陷之矛”与“矛利无不破之盾”的悖论,在短小篇幅内构建出强烈的戏剧冲突。文本以白描手法勾勒市井百态,在夸张的情节中暗含对逻辑谬误的讽刺,最终以旁观者发问点破本质,令读者在会心一笑间领悟思辨之要义。

【详解】(1)本题考查文学常识。

《自相矛盾》是一则寓言故事,出自《韩非子》一书。

故选C。

(2)本题考查字词解释。

“吾盾之坚,物莫能陷也”句子的意思是:我的盾坚固无比,没有什么东西能够刺破它。因此“陷”的意思是刺破。

故选B。

(3)本题考查文言文断句。

A.“吾盾之坚,物莫能陷也”的意思是我的盾很坚固,任何东西都不能刺破它。“吾盾之坚”是一个主谓结构,“吾盾”是主语,表示“我的盾”;“坚”是谓语,表示“坚固”。“物莫能陷也”是一个主谓宾结构,“物”是主语,“莫能陷”是谓语,中间不应停顿。正确的停顿应该是“吾盾之坚,物/莫能陷也”。

B.“以子之矛陷子之盾,何如?”的意思是如果用您的矛刺您的盾,结果会怎么样呢?“以子之矛”是动作的对象,“陷子之盾”是具体的动作,二者之间停顿合理,符合语法和语义逻辑。

C.“楚人有鬻盾与矛者”的意思是有一个楚国人,既卖盾又卖矛。“楚人”是主语,“有鬻盾与矛者”是谓语部分,主谓之间停顿正确。

D.“夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立”的意思是什么都不能刺穿的盾与什么都能刺穿的矛,不可能同时存在于这个世界上。“夫”是发语词,起到引起下文的作用,后面“不可陷之盾”与“无不陷之矛”是并列结构,中间停顿恰当;“不可”修饰“同世而立”,二者之间停顿也正确。

故选A。

(4)本题考查看拼音写汉字和给加点字注音。

拼音相应的汉字是:誉(yù),意思是夸赞。加点字“陷”读作“xiàn”,指矛的尖锐程度可刺破任何东西。

(5)本题考查内容理解。

作答时要从文本中精准提炼出故事核心内容,以及背后蕴含的道理。仔细回顾故事,确定关键信息,即楚国商人对盾和矛的夸赞言论,以及面对“以子之矛陷子之盾”提问时的反应。依据故事中商人的言行矛盾,总结出故事所讽刺的实质,也就是言行不一致、自相矛盾的情况。

示例:楚国商人同时夸耀盾的坚固和矛的锋利,当被问及“用你的矛刺你的盾会怎样”时,他无法回答。故事讽刺了言行前后矛盾的现象。

(6)本题考查分析主旨。

本题属于“启示感悟+生活联系”类题目,需先总结故事道理,再结合实际举例。回顾《自相矛盾》故事内容,聚焦楚国商人夸赞盾坚和矛利,却因旁人提问“以子之矛陷子之盾”而无法自圆其说这一关键情节,从中挖掘故事所蕴含的道理。基于关键信息,提炼出如“说话做事要实事求是”“言行需一致”“避免夸大其词”等核心主旨。从学习、生活、社交等不同场景中,选取能够体现该主旨的具体事例,通过举例进一步说明主旨在生活中的体现和重要性。

示例:结合故事内容可知,这个故事告诉我们一个人夸自己的东西要有限度,不要夸的无边无际,最后无法自圆其说。例如在生活中我们与人相处的时候说话做事要考虑周全,凡事三思而后行,不让言行举止与实际行动相冲突。

【点睛】参考译文:有一个楚国人,既卖盾又卖矛。他夸耀自己的盾,说:“我的盾坚固无比,没有什么东西能够穿透它。”又夸耀自己的矛,说:“我的矛锋利极了,任何坚固的东西都穿得透。”有人问他:“如果用您的矛刺您的盾,结果会怎么样呢?”那人一句话也回答不上来。什么都不能刺穿的盾与什么都能刺穿的矛,不可能同时存在于这个世界上。

28.《列子 汤问》 29. wéi 聪明、智慧 30. 日始出时去人近,而日中时远 远者小而近者大 日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤 近者热而远者凉 31.A

【导语】这篇短文《两小儿辩日》通过孔子与两个小孩的对话,展现了不同视角下的观察与思考。两个小孩分别从视觉和温度的角度,对太阳远近提出了截然不同的观点,体现了他们对自然现象的直观感受。孔子无法决断,凸显了即使是智者也有未知的领域,反映了“知之为知之,不知为不知”的谦逊态度。文章语言简洁,寓意深刻,提醒我们观察事物应全面、客观,避免以偏概全,同时也强调了知识与经验的局限性。

28.本题考查作家作品。

《两小儿辩日》选自《列子 汤问》,主要讲述了孔子路遇两个小孩儿,在争辩太阳何时离人更近的问题。

29.本题考查字音、字义辨析。

为:读wèi时,替,给:~民请命。读wéi时,做,行,做事:~人。助词,表示反诘或感叹。

①“此不为近者热而远者凉乎?”:这不是近的时候感觉热而远的时候感觉凉吗?“为”:是。故读“wéi”。

②“孰为汝多知乎”:谁说您的知识渊博呢?“知”:同“智”,智慧。

30.本题考查提取关键信息。

结合文章第②自然段句子“一儿曰:‘我以日始出时去人近,而日中时远也。’”可知,小儿甲的观点是我认为太阳刚出来的时候离人近一些,而到中午的时候距离人远。结合文章第④自然段句子“:此不为远者小而近者大乎?”可知,小儿甲的依据是这不是远处的看着小而近处的看着大吗?结合文章第⑤自然段句子“一儿曰:日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤”可知,小儿乙看到的现象是太阳刚出来的时候有清凉的感觉,等到中午的时候像手伸进热水里一样热。结合文章第⑤自然段句子“此不为近者热而远者凉乎?”可知,小儿乙的依据为:这不是近的时候感觉热而远的时候感觉凉吗?

31.本题考查短文内容理解及主旨。

A.等下两个小孩儿并非幸灾乐祸、对孔子冷嘲热讽,他们只是在就太阳远近的问题进行认真的讨论,并希望孔子能给出答案。选项说法错误。

B.“孔子不能决也”。体现了孔子实事求是的态度,他知道就是知道,不知道就是不知道,不会不懂装懂,这反而反映了孔子“知之为知之,不知为不知”的态度。选项说法正确。

C.从《两小儿辩日》的故事中我们可以得出,不能仅根据表面现象或局部的特征得出结论,要全面深入的观察和思考,注意本质,避免以偏概全。选项说法正确。

故选A。

【点睛】参考译文:孔子到东方游历,见到两个小孩在争辩,便问是什么原因。一个小孩说:“我认为太阳刚出来的时候离人近一些,而到中午的时候距离人远。”另一个小孩说:“我认为太阳刚出来的时候离人远些而到中午的时候距离人近。”一个小孩说:“太阳刚出来的时候像车盖一样大,等到正午就小得像一个盘子,这不是远处的看着小而近处的看着大吗?”另一个小孩说:“太阳刚出来的时候有清凉的感觉,等到中午的时候像手伸进热水里一样热,这不是近的时候感觉热而远的时候感觉凉吗?”孔子不能判决(谁对谁错)。两个小孩笑着说:“谁说您的知识渊博呢?”

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

小升初文言文阅读专项训练-2024-2025学年语文六年级下册统编版

1.品读文言文。

岳柱八岁指瑕

元①岳柱,字止所,八岁观画师何澄画《陶母剪发②图》,柱指陶母腕上金钏③诘④之曰:“金钏可易⑤酒,何用剪发为也?”何大惊异。观此可以知画理矣。

[注释]①元:元朝。②陶母剪发:东晋名将陶侃少年时家贫,一次朋友来访,陶母没钱招待,便剪下自己的头发去换酒。古人以此为美谈。③钏:镯子。④诘:问。⑤易:交换

根据文中内容,判断下面说法的对(√)错(×)。

①何澄画技很拙劣,连八岁的小孩子都能看出他画作中的问题。

②这个故事告诉我们,艺术创作要符合常理,不能凭空想象。

小古文阅读。

①范宣①年八岁,后园挑②菜,误伤指,大啼。人问:“痛邪?”答曰:“非为痛,身体发肤,不敢毁伤,是以啼耳。”

②宣洁行③廉约,韩豫章④遗⑤绢百匹,不受;减五十匹,复不受;如是减半,遂至一匹,既终不受。韩后与范同载,就车中裂⑥二丈与范,云:“人宁可使妇无裈⑦邪?”范笑而受之。

【注释】①范宣:家境贫寒,崇尚儒家经典,以孝行和清廉著称;②挑:挖;③洁行:品行高洁;④韩豫章:指豫章太守韩伯;⑤遗(wèi):赠送;⑥裂:撕,扯;⑦裈(kūn):裤子。

2.用自己的话理解下面的句子。

非为痛,身体发肤,不敢毁伤,是以啼耳。

3.下列对文本的理解,不正确的一项是( )

A.范宣年幼时挖菜弄伤了手指却能忍住不哭非常勇敢。

B.范宣认为“身体发肤受之父母”,所以自己不慎弄伤手指是不孝顺的行为。

C.范宣认为接受韩豫章的绢是不廉洁的行为,所以多次拒绝。

D.范宣在韩豫章劝说下,最终接受了他的绢。

4.范宣是一个怎样的人?请结合短文内容谈一谈。

文言文阅读

翠鸟移巢

翠鸟先高作巢以避①患②。及③生子,爱之恐坠④,稍下作果。子长羽毛,复益⑤爱之,又更下果,而人遂得而取之矣。【注释】①避:避免。②患:灾祸。③及:到了…的时候。④坠:落,掉下。⑤益:更加.

5.结合文章内容解释下列加点的字。

①恐坠: ②又更下果:

6.用自己的话说说文中画线句子的意思。

7.翠鸟“稍下作巢”的原因是什么?(请用文中语句回答) 结果怎样?(用自己的话回答)

8.这个故事给我们的启示是( )

A.母爱是伟大的,我们要懂得感恩。

B.我们要懂得变通,要随着外界情况的变化而变化。

C.父母过分溺爱孩子,只会害了孩子。

D.父母要敢于放手,让孩子自己经历成长

9.阅读文言文,按要求答题。

陶母责子

陶公①少时,作②鱼梁吏③,尝以一坩鲊④饷⑤母。母曰:“此何来?”使者曰:“官府所有。”母封酢付吏,反书⑥责侃曰:“汝为吏,以官物见饷,非惟不益⑦,乃增吾忧也。”

【注释】①陶公;对陶侃的尊称,诗人陶渊明的曾祖。②作:担任。③鱼粱吏:负责渔业和河道的官吏。④坩鲊(gān zhǎ):腌鱼。⑤饷(xiǎng);以食物送人。⑥反书:回信。⑦非惟不益:不仅没有好处。益,好处。

读下面资料,作答。

【资料】陶母湛氏,东晋开国元勋陶侃的母亲,以贤名称道于世。她被尊为中国古代“四大贤母”之一。陶母的教育方式体现在她对儿子的严格要求和对儿子行为的正确引导上。她教导儿子爱惜光阴,崇尚勤劳,公私分明。

结合资料,你觉得陶母是一个怎样的人?

满井游记(节选)

袁宏道

廿二日天稍和,偕数友出东直,至满井①。高柳夹堤,土膏微润,一望空阔,若脱笼之鹄。于时冰皮始解,波色乍②明,鳞浪层层,清澈见底,晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。

(选自《袁中郎全集》)

【注释】①满井:明清时期北京东北角的一个游览地,因有一口古井,“井高于地,泉高于井,四时不落”,所以叫“满井”。②乍:刚刚。

10.联系上下文,可知“鳞浪”指的是像 似的浪纹,“晶晶然”指的是 的样子。

11.用“ ”在文中画出表现作者游满井时轻松愉快的心情的句子,用“ ”在文中画出描写波光明亮的比喻句。

12.文中画“_____”的句子描绘了怎样的景象?

13.文中历历如画的景物描写,透出京郊 (季节)的芬芳气息,表达了作者对大自然的 之情。

阅读文言短文,完成以下问题。

【甲】学弈

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

【乙】常羊学射

常羊学射于屠龙子朱。屠龙子朱曰:“若欲闻射道乎?楚王田于云梦①,使虞人②起禽而射之。禽发鹿出于王左糜交于王右。王引弓欲射,有鸽拂王旃而过③。王注矢于弓,不知其所射。养叔进曰:‘臣之射也,置一叶于百步之外而射之,十发而十中。如使置十叶焉,则中不中非臣所能必矣。’”

【注】①田于云梦:在云梦打猎。②虞人:古代管山泽的小官吏。③有鹄拂王旃而过:有天鹅拂过楚王的赤色旗。

14.解释下列加点字。

(1)思援弓缴而射之( ) (2)若欲闻射道乎?( )

15.给划线句断句,限划2处。

禽发鹿出于王左麋交于王右

16.用现代汉语翻译下面的句子。

为是其智弗若与?

17.【甲】文通过两人学棋的对比,说明 的态度是成功的关键。而【乙】文通过射箭的故事,除了强调这一态度外,还说明射箭时 的重要性,楚王“ ”的表现,证明他没有做到这一点。

对比阅读

欧阳修苦读

欧阳公四岁而孤①,家贫无资。太夫人②以荻③画地,教以书字。多诵古人篇章,使学为诗。及其稍长,而家无书读,就闾里④士人家借而读之,或因而抄录。抄录未毕,而已能诵

其书。以至昼夜忘寝食,惟读书是务。自幼所作诗赋文字⑤,下笔已如成人。

【注释】①孤:小时候死了父亲。②太夫人:指欧阳修的母亲。③荻(dí):草网闵园王本植物,生长在水边。④闾(lǘ)里:乡里。⑤文字:文章。

凿壁偷光

匡衡①字稚圭,勤学而无烛。邻舍有烛而不逮②,衡乃穿壁③引其光,以书映光而读之。邑人④大姓⑤文不识,家富多书,衡乃与其佣作⑥,而不求偿⑦。主人怪,问衡,衡曰:“愿得

主人书遍读之。”主人感叹,资给以书,遂成大学⑧。

【注释】①匡衡:西汉经学家。②不逮:指烛光照不到。③穿壁:在墙上打洞。④邑人:同县的人。⑤大姓:富户,大户人家。⑥佣作:被雇佣劳作。⑦偿:报酬。⑧大学:有学识的

人。

18.下列句子朗读节奏划分有误的一项是( )

A.及其/稍长,而家无书读,就/闾里/士人家/借而读之,或/因而抄录。

B.匡衡/字稚圭,勤/学而无烛。邻舍/有烛而不逮,衡乃穿/壁引其/光。

C.邑人/大姓/文不识,家富多书,衡/乃与其佣作,而不求偿。

19.翻译下面句子。

(1)以至昼夜忘寝食,惟读书是务。

(2)主人感叹,资给以书,遂成大学。

20.比较阅读两则故事,用文中的原句填写下表。

内容人物 欧阳修 匡衡

读书遇到的困难 勤学而无烛

解决无书可读的方法

成就

21.判断下列说法的对错,对的画“√”,错的画“x”。

(1)“以荻画地”与“以书映光”中的“以”都是“用,把”的意思。 ( )

(2)欧阳修小时候“下笔已如成人”离不开母亲的教导,从中可以体会到欧阳修母亲的用心与远见。 ( )

22.两则文言文中的主人公都取得了成功,结合他们取得成功的原因,谈一谈你从中获得了怎样的启示。

阅读与理解。

刮骨去毒

羽①/尝为②/流矢③所中,贯④/其左臂,后/创⑤虽愈,每至/阴雨,骨/常疼痛。医曰:“矢镞/有毒,毒/入于骨,当/破臂作创,刮骨/去毒,然后/此患/乃除耳。”羽/便伸臂/令医劈⑥之。时/羽适⑦请/诸将饮食相对,臂血/流离⑧,盈于/盘器,而/羽/割炙⑨/引酒,言笑/自若。

——选自《三国志·蜀志》

注释:①羽:关羽,三国时蜀国的大将。②为:被③流矢:乱箭。④贯:穿透。⑤创:伤口。⑥劈:切开。⑦适:恰巧,正好。⑧流离:(鲜血)淋漓。⑨炙:烤肉。

23.关羽左臂阴天经常疼痛,根本原因是什么?( )

A.尝为流矢所中 B.流矢贯其左臂 C.矢镞有毒,毒入于骨

24.联系上下文,解释下列加点词的含义。

羽尝为流矢所中( ) 每至阴雨( )

25.翻译句子。

“而羽割炙引酒,言笑自若”的意思是

26.读完这个故事,关羽给你留下了怎样的印象?

27.自相矛盾

楚人有鬻盾与矛者,yù之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又yù( )其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

(1)《自相矛盾》一文出自下列哪部古籍

A.《论语》 B.《孟子》 C.《韩非子》 D.《道德经》

(2)“吾盾之坚,物莫能陷也”中“陷”的意思是

A.深入 B.刺破 C.陷害 D.隐藏

(3)下面朗读停顿错误的一句是

A.吾盾之坚,物莫/能陷也。 B.以子之矛/陷子之盾,何如?

C.楚人/有鬻盾与矛者 D.夫/不可陷之盾/与无不陷之矛,不可/同世而立。

(4)根据拼音写出汉字,并给加点字注音。

又yù 其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷 也。”

(5)请简要写出这个故事的主要内容。

(6)这个故事给了我们怎样的启示?请结合生活谈谈你的看法。

阅读。

两小儿辩日

①孔子东游,见两小儿辩斗,问其故,

②一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

③一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

④一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

⑤一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

⑥孔子不能决也。

⑦两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

28.本文选自 。

29.给加点字选音、释义

①此不为(wéi wèi) 近者热而远者凉乎?

②孰为汝多知乎

30.阅读短文用文中的语言完成表格。

人物 观点 现象 依据

小儿甲 日初出大如车盖,及日中则如盘盂

小儿乙 日初出远,而日中时近

31.下列说法错误的一项是( )

A.两个小孩幸灾乐祸,对孔子冷嘲热讽,认为他学问浅薄

B.“孔子不能决也”体现了孔子“知之为知之,不知为不知”的态度。

C.观察事物要注意本质,不要被表面现象迷惑,也不能以偏概全。

《小升初文言文阅读专项训练-2024-2025学年语文六年级下册统编版》参考答案

1. × √

【导语】这篇短文通过岳柱八岁指瑕的轶事,生动展现了艺术鉴赏的核心要义。故事以孩童纯真的视角,揭示了艺术创作中常理逻辑的重要性——陶母腕戴金钏却剪发换酒的情节矛盾,恰成为检验画作合理性的关键。画师何澄的“大惊异”,既是对童言无忌的惊讶,更是对艺术真实性的反思。结尾“观此可以知画理”的点睛之笔,将生活逻辑提升为艺术准则,彰显了中国传统美学中“理”与“艺”的辩证关系。叙事简洁却意蕴深远,堪称古典艺术批评的微型典范。

【详解】本题考查学生对文章内容的掌握。

①结合句子“柱指陶母腕上金钏诘之曰:‘金钏可易酒,何用剪发为也?’何大惊异。观此可以知画理矣。”可知,意思是岳柱指着画上陶母手腕上的金镯子,问画家何澄说:“金镯子可以换酒,何必剪掉头发来换酒呢?”何澄十分惊讶。由此可知何澄被岳柱指出问题后“大惊异”,这是对岳柱敏锐观察力和逻辑思维能力感到惊讶,但并未说明其画技拙劣。题干“何澄画技很拙劣”说法有误。

故错误。

②结合句子“金钏可易酒,何用剪发为也?”意思是金镯子可以换酒,何必剪掉头发来换酒呢?由此可知陶母有金钏却剪发换酒,画作违背常理。从而告诉我们艺术创作需符合现实逻辑和现实情况,不能凭空脱离实际凭空想象。与题干意思一致。

故正确。

【点睛】参考译文:元朝时期的岳柱,字止所,八岁时观看画家何澄画的《陶母剪发图》,岳柱指着画上陶母手腕上的金镯子,问画家何澄说:“金镯子可以换酒,何必剪掉头发来换酒呢?”何澄十分惊讶。看出这些问题就可以明白绘画的道理了。

2.不是因为痛,而是因为身体发肤受之父母,不敢毁伤,所以才哭。 3.A 4.从第②段“非为痛,身体发肤,不敢毁伤,是以啼耳。韩豫章遗绢百匹,不受;减五十匹,复不受;如是减半,遂至一匹,既终不受。”这些内容可知,范宣是一个廉洁自律、坚守原则的人。他多次拒绝韩豫章的赠绢,即使对方一再减少数量,仍坚持不受,体现其廉洁;但最后在韩豫章的巧妙劝说下接受二丈绢,说明他并非迂腐,懂得变通。

【导语】这篇小古文通过两个典型事例,生动展现了范宣的品格特质。第一段以“伤指而啼”的细节,巧妙揭示其恪守孝道的儒家思想;第二段通过“拒绢”的层层递进,凸显其清廉自守的操行。文章善用对比手法:前段“大啼”与“非为痛”形成反差,后段韩豫章“裂绢”与范宣“笑受”构成张力。叙述语言简练含蓄,人物对话富有戏剧性,使一个恪守礼法又不失人情味的儒者形象跃然纸上。

2.本题考查翻译文言句子的能力。

此句中重点的词有:非为:不是因为。是以:因此。耳:罢了。不敢毁伤:不敢损坏伤害。“毁”指破坏,“伤”指伤害。身体发肤:指全身的肌肤和毛发

整句翻译:不是因为疼痛,而是因为身体发肤(受之父母)不敢损坏,所以才哭泣的。

3.本题主要考查对内容的理解。

A.从原文“大啼”和“非为痛”可以看出,范宣并不是因为疼痛而忍住不哭,而是因为“身体发肤不敢毁伤”才哭泣,这与“勇敢”的描述不符。

故选A。

4.本题考查对人物形象的分析。

从第②段“宣洁行廉约”可知,范宣品行高洁、廉洁俭省。

从第②段“韩豫章遗绢百匹,不受;减五十匹,复不受。如是减半,减之又减,遂至一匹,既终不受。”可知,范宣的廉洁俭省表现在他对财物的态度上,即使绢的数量一再减少,他也没有接受。

从第②段“翌日,韩后与范同载,就车中裂二丈与范,云:‘人宁可使妇无裈也?’范笑而受之。”可知,尽管范宣坚持不接受韩豫章的赠物,但在韩豫章以“人宁可使妇无裈”为理由劝说下,他最终接受了二丈绢,这体现了他的通情达理和善良。

【点睛】参考译文:

①范宣八岁那年,有一次在后园挖菜,无意中伤了手指,就大哭起来。别人问道:“很痛吗?”他回答说:“不是为痛,身体发肤,不敢毁伤,因此才哭呢。”

②范宣品行高洁,为人清廉俭省,有一次,豫章太守韩康伯送给他一百匹绢,他不肯收下;减到五十匹,还是不接受;这样一路减半,终于减至一匹,他到底还是不肯接受。后来韩康伯邀范宣一起坐车,在车上撕了两丈绢给范宣,说:“一个人难道可以让老婆没有裤子穿吗?”范宣才笑着把绢收下了。

5. 担心 再次 6.翠鸟一开始在高处筑巢是为了避免灾祸。 7. 爱之恐坠 巢的位置越来越低,最终被人轻易捉走了小鸟。 8.C

【导语】这篇《翠鸟移巢》是一则富有哲理的寓言故事。通过翠鸟因爱子心切不断下移巢穴,最终导致幼鸟被人捕获的遭遇,揭示了过度保护反而会带来危害的道理。文章语言简洁,情节递进清晰,以“高作巢—稍下—更下”的层次推进,形成强烈反差效果。

5.本题考查字词解释。

(1)恐坠:“担心(小鸟)掉下来”。“恐”在这里解释为“担心、害怕”,表示翠鸟对小鸟可能会掉下来这种情况的担忧。(2)“又再次把巢往下移”。“更”解释为“再次”,强调翠鸟不止一次地改变鸟巢的位置,是在之前已经下移过鸟巢的基础上,再次进行下移的动作。

6.本题考查句子翻译。

“先”在这里是“起初、开始”的意思,表示时间上的先后顺序。“高”指“在高处”,说明翠鸟做巢的位置。“作”是“建造、修筑”的意思。“以”是“用来”的意思,表目的。“患”是“灾祸”的意思,在这里指可能会遇到的危险。句子意思:翠鸟起初在高处建造巢穴,用来避免灾祸。

7.本题考查文章内容理解。

文中提到翠鸟一开始将巢筑在高处以避祸,等到生了小鸟后,因为太爱自己的孩子,担心它们从高处的巢中掉下来,所以才把巢稍微往下移了一些。故翠鸟“稍下作巢”的原因是“及生子,爱之恐坠”。翠鸟因对孩子的溺爱不断下移鸟巢,鸟巢位置越来越低,最后人们轻易地就能够到鸟巢,把翠鸟的孩子捉走了。这就是翠鸟过度担忧孩子安危、不断改变鸟巢位置所导致的不良后果。

8.本题考查文章主旨。

文中翠鸟因为对孩子的过度喜爱,“爱之,恐坠”,担心孩子从高处的巢中掉下来,所以“稍下作巢”,之后“子长羽毛,复益爱之,又更下巢”,由于翠鸟的过分溺爱,不断地把巢往下移,使得鸟巢越来越低,最终导致“人遂得而取之矣”,孩子被人抓走,这明显体现出了过分溺爱带来的严重后果。

故选C。

【点睛】参考译文:翠鸟起初把巢筑得高高的,以避免灾祸。到了它生了小鸟的时候,因为十分喜爱自己的孩子,害怕小鸟从巢里掉下来,就把巢稍微往下筑了一些。小鸟长出了羽毛,翠鸟更加喜爱它们了,于是又把巢筑得更低了些。这样一来,人们就能够轻易地把它们捉走了。

9.陶母是一个严格要求儿子,对儿子行为正确引导的人。

【导语】《陶母责子》以简练笔墨勾勒出陶母的廉洁家风与教子智慧。通过“封酢付吏”“反书责侃”的细节,凸显其公私分明的原则与深远的母教。陶母的言辞峻切却含慈爱,以“增吾忧”道出为官清廉的重要性,展现了古代贤母以德化子的典范。叙事平实而寓意深刻,彰显儒家伦理对家庭教育的深远影响。

【详解】本题考查人物形象。

结合注释可知,文中陶侃将官府的腌鱼送给母亲,母亲不仅没有接受,还回信责备他。从“汝为吏,以官物见饷,非惟不益,乃增吾忧也”这句话可以看出,陶母认为儿子身为官吏,用官府的东西送自己,不仅没有好处,反而增添了自己的忧虑。这体现了陶母深明大义、清正廉洁,不贪图私利,同时也反映出她对儿子行为的正确引导,教子有方。

示例:陶母是一个深明大义、清正廉洁、教子有方的人。

【点睛】参考译文:

陶侃年少时担任负责渔业和河道的官吏,曾经送一坛腌鱼给母亲。母亲问:“这是从哪里来的?”使者说:“这是官府的东西。”母亲将腌鱼封好退回给使者,回信责备陶侃说:“你身为官吏,把官府的物品拿来送给我,不仅没有好处,反而增添我的忧虑啊。”

10. 鱼鳞 光亮 11.若脱笼之鹄。 晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。 12.高大的柳树夹立堤旁,肥沃的土地有些湿润,一眼望去空旷开阔。 13. 春天 喜爱

【导语】袁宏道此篇游记以清新笔触勾勒早春胜景,尤见晚明小品文之灵动风骨。“冰皮始解”四字点破时令,以“镜之新开”喻水光潋滟,化静为动,尽显造化生机。其文白相济处,如“脱笼之鹄”既写物态,又暗抒胸臆,将解冻的自然与舒展的心境妙合无垠。尺幅之间,土膏水脉皆含温润,柳色波光俱带欢愉,非独记游,实为心灵解缚之录。笔墨间流淌的,正是公安派“独抒性灵”的文学主张。

10.本题考查文章内容理解。

结合原文句子“鳞浪层层”可知,像鱼鳞似的浪纹一层一层,“鳞”指鱼鳞,用“鳞浪”形容波浪像鱼鳞一样细密整齐。

结合原文句子“晶晶然如镜之新开”可知,光亮的样子,好像新打开的明镜,清冷的光辉突然从镜匣中射出来一样,“晶晶然”形容光亮透明,对应“如镜之新开”,因此是“明亮、清澈”的样子。

11.本题考查找关键句子。

结合原文句子“若脱笼之鹄”可知自己就好像是逃脱笼子的天鹅,用比喻表达作者从束缚中解脱后的自由愉悦。

结合原文句子“晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。”可知光亮的样子,好像新打开的明镜,清冷的光辉突然从镜匣中射出来一样,将水波的光亮比作“镜之新开”,突出其清澈明亮的特点。

12.本题考查语言表达。

画线句“高柳夹堤,土膏微润,一望空阔”通过视觉描写高柳、空阔和触觉描写土膏微润,展现早春郊外清新、开阔的景象。想象描绘的场景,组织语言表达即可,如:堤岸两旁是高高的柳树,土地湿润,视野开阔,表现出初春的生机和自然环境的辽阔。

13.本题考查思想感情。

结合文中句子“冰皮始解,波色乍明”等句可知表明冰雪初融、天气转暖,符合初春特征。结合作者细腻描绘自然景物如“鳞浪”“晶晶然”,流露对自然美景的热爱与赞美。

【点睛】参考译文:

二十二日天气略微暖和,跟几个朋友一起出东直门,到满井。高大的柳树夹立堤旁,肥沃的土地有些湿润,一望空旷开阔,自己就好像是逃脱笼子的天鹅。这时河的冰面已经开始融化,波光才刚刚开始明亮,像鱼鳞似的浪纹一层一层,清澈得可以看到河底,光亮的样子,好像新打开的明镜,清冷的光辉突然从镜匣中射出来一样。

14. 拉,引 道理,方法 15.禽发/鹿出于王左/麋交于王右 16.是因为他的智力不如(专心致志的那个人)吗? 17. 专心致志 目标专一 注矢于弓,不知其所射

【导语】这两则文言寓言通过对比手法,共同阐释了学习与专注的哲学。【甲】文以弈秋教徒为喻,用“专心致志”与“鸿鹄将至”的鲜明对比,揭示心无旁骛的重要性;【乙】文则借楚王射猎的困境,通过养叔“十发十中”的典故,双关“专一”与“目标明确”的辩证关系。

14.本题考查字词解释。

在“思援弓缴而射之”这句话中,“援”后面接的是“弓”,表示一种动作,结合上下文,是说这个人心里想着拉弓去射大雁,所以“援”解释为“拉,引”。

“若欲闻射道乎”这句话是屠龙子朱问常羊是否想要了解射箭的相关内容,从后文屠龙子朱讲述楚王打猎时射箭的故事以及养叔关于射箭的言论,可以知道这里的“射道”指的是射箭的道理、方法,所以“道”解释为“道理,方法”。

15.本题考查文言断句。

“禽发”表示猎物被驱赶出来,是一个完整的动作,后面应断开。“鹿出于王左”和“麋交于王右”是两个并列的句子,分别描述了鹿出现在楚王左边、麋出现在楚王右边的情况,二者结构相似,中间应断开。

所以断句为“禽发/鹿出于王左/麋交于王右”。

16.本题考查句子翻译。

“为”在这里是“因为”的意思;“是”可解释为“这,这样”,在句中可灵活翻译为“因为这”,也就是“因为这个原因”,即指代前面提到的两人学习结果不同这件事;“其”指代那个学习不专心的人;“智”指智力;“弗若”是“不如”的意思;“与”是句末语气词,可译为“吗”。

整句话翻译时,要按照现代汉语的表达习惯,将句子通顺地翻译出来,所以最终可译为“是因为他的智力不如(前一个人)吗?”。

17.本题考查对短文内容的理解。

【甲】文:文中将两个跟弈秋学下棋的人进行对比,一人专心致志听弈秋的教导,另一人却一心想着射大雁,最终学习结果不同。通过这种对比,明显强调了学习时“专心致志”的态度是成功的关键。

【乙】文:屠龙子朱给常羊讲楚王打猎射箭的故事,养叔能十发十中是因为他在百步之外只射一片叶子,目标明确。而楚王在打猎时,鹿出现在左边,麋出现在右边,又有天鹅飞过,他拉弓后却不知该射什么,这表明楚王射箭时目标不专一。所以【乙】文除了强调专心的态度外,还说明了射箭时“目标专一”的重要性,楚王“注矢于弓,不知其所射”的表现,充分证明他没有做到目标专一。

【点睛】【参考译文】

【甲】《学弈》弈秋,是全国最擅长下棋的人。让弈秋教导两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋讲课,心里却一直想着有大雁要飞过来,想要拉弓箭去把它射下来。虽然他和前一个人一起学习下棋,但成绩却不如人家。是因为他的智力不如前一个人吗?回答说:不是这样的。

【乙】《常羊学射》常羊跟(向)屠龙子朱学习射箭。屠龙子朱说:“你想要听(知道)射箭的道理吗?楚王在云梦打猎,让掌管山泽的官员去哄赶禽兽出来射杀它们,禽兽跑了出来。鹿在楚王的左边出现,麋在楚王的右边交错出现。楚王拉弓准备射,有天鹅拂过楚王打猎时的红色小旗飞过。楚王将箭搭在弓上,不知道要射谁。养由基向前说道:‘我射箭时,放一片叶子在百步之外去射它,十发箭十发中。如果放十片叶子在百步之外,那么射得中射不中我就不能保证了。’”

18.B 19. 以至于欧阳修夜以继日、废寝忘食,只一心一意努力读书 主人听了,深为感叹,就用书资助匡衡,后来匡衡成了以为大学问家。 20. 家贫无资、家无书读 就闾里士人家借而读之,或因而抄录。 邑人大姓文不识,家富多书,衡乃与其佣作,而不求偿。 自幼所作诗赋文字,下笔已如成人。 遂成大学 21. √ √ 22.欧阳修和匡衡的故事让我明白了艰苦的条件并不能成为学习的障碍,学习的关键在于勤奋和刻苦。只有坚持学习,持之以恒地努力,才能够学有所成。

【导语】这篇对比阅读通过《欧阳修苦读》和《凿壁偷光》两则典故,生动展现了古代学者克服困境、勤奋求学的精神。文章结构清晰,采用“人物-困难-方法-成就”的对比框架,突出两位主人公在资源匮乏下的智慧与毅力。注释详实,降低了文言理解难度;设问设计由浅入深,既考查基础字词,又引导学生思考治学精神。两则故事异曲同工,共同诠释了“艰难困苦,玉汝于成”的深刻主题,对当代学子具有鲜明的启示意义。

18.本题考查文言文的节奏。

一般来说,主谓之间应该有停顿,句领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之也应该有停顿。所以划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。仔细 分析各个选项,得出答案即可。

B.有误。“勤学”作为固定短语不应拆开(“勤/学”错误,应为“勤学/而无烛”) ;“穿壁引其光”应整体作为连动结构,改为“穿壁/引其光”。

故改为:匡衡/字稚圭,勤/学而无烛。邻舍/有烛而不逮,衡乃穿/壁引其/光。

故选B。

19.本题考查句子翻译。

(1)昼夜:白天和黑夜。 惟:只。 务:致力。

这句话意思:以至于白天黑夜都忘记了睡觉吃饭,只是专心致力于读书。

(2)资给:借,资助。 以:用 遂:于是。 大学:大学问家。

这句话意思:主人(听后)十分感慨,资助他书籍,(匡衡)最终成为学识渊博的人。

20.本题考查短文内容的概括。

从《欧阳修苦读》句子“欧阳公四岁而孤,家贫无资”“及其稍长,而家无书读”可知欧阳修读书雨点的困难是:家贫无资,家无书读。

从《欧阳修苦读》“及其稍长,而家无书读,就闾里士人家借而读之,或因而抄录”可知欧阳修解决无书可读的方法是:就闾里士人家借而读之,或因而抄录。

从《凿壁偷光》句子“邑人大姓文不识,家富多书,衡乃与其佣作,而不求偿”可知匡衡解决无书可读的方法。

从《欧阳修苦读》“自幼所作诗赋文字⑤,下笔已如成人”可知欧阳修的成就。

从《凿壁偷光》句子“资给以书,遂成大学”可知匡衡的成就是遂成大学。

21.本题考查字词解释及内容理解。

(1)“以荻画地”意思是意思是用芦苇秆在沙地上写画,教给人写字和读书。

“以书映光”意思是让光亮照在书上来读。两个“以”都是介词表示工具或方式,译为“用”。

故本句正确。

(2)文中明确提到“太夫人以荻画地,教以书字”,说明母亲的教育对欧阳修的成长起到关键作用。

故本句正确。

22.本题考查文章的主旨。

两则故事均展现了主人公在艰苦条件下对读书的执着追求。欧阳修借书抄录、废寝忘食,匡衡凿壁偷光、佣作求读,说明成功需要克服困难的毅力和主动求学的精神。

示例:在逆境中要保持求知欲,善用有限资源,同时珍惜他人的支持与机遇。

【点睛】参考译文:

《欧阳苦读》:欧阳修先生四岁时父亲就去世了,家境贫寒,没有钱供他读书。太夫人用芦苇秆在沙地上写画,教给他写字。还教给他诵读许多古人的篇章。到他年龄大些了,家里没有书可读,便就近到读书人家去借书来读,有时接着进行抄写。就这样夜以继日、废寝忘食,只是致力读书。从小写的诗、赋文字,下笔就有成人的水平,那样高了。

《凿壁偷光》:匡衡勤奋好学,但家中没有蜡烛。邻家有蜡烛,但光亮照不到他家,匡衡就在墙壁上凿了洞引来邻家的光亮,让光亮照在书上读书。县里有个名文不识大户人家,有很多书。匡衡就到他家去做雇工,但不要报酬。主人感到很奇怪,问他为什么,他说:“我希望读遍主人家的书。”主人听了,深为感叹,就用书资助匡衡。于是匡衡成了一代的大学问家。

23.C 24. 曾经 到 25.关羽边割烤肉边饮酒,和平时一般说笑。 26.受伤后,不为巨痛治疗手臂,可见他意志坚强,充满不畏艰难的英雄气概。

【导语】这篇古文生动刻画了关羽的勇毅与豪迈。通过“刮骨疗毒”的细节描写,以“血流盈盘”的视觉冲击与“言笑自若”的从容形成强烈反差,凸显其超乎常人的意志力。医者言简意赅的诊断与关羽干脆利落的应对,构成极具张力的叙事节奏,使人物形象跃然纸上。全文以白描手法展现英雄气概,堪称《三国志》中塑造人物形象的经典片段。

23.本题考查对古文内容的理解。

根据文中的句子“羽①/尝为②/流矢③所中,贯④/其左臂,后/创⑤虽愈,每至/阴雨,骨/常疼痛。医曰:‘矢镞/有毒,毒/入于骨,当/破臂作创,刮骨/去毒,然后/此患/乃除耳。’”及参考译文的内容“关羽曾被乱箭射中,箭头刺穿左臂,后来伤口虽然愈合,但每逢阴雨天气,左警骨常常疼。医生说:‘箭头有毒,毒素已渗入骨中,需要重新剖开臂部上的伤口,刮去警骨上的余毒,才能除去这痛苦。”可知,关羽左臂阴天经常疼痛,根本原因是:矢镞有毒,毒入于骨(箭头有毒,毒素已渗入骨中)。

故选C。

24.本题考查字词的解释。

羽尝为流矢所中:关羽曾经被乱箭射中。尝:曾经。

每至阴雨:每逢到了阴雨天气。至:到。

25.本题考查翻译文言句子的能力。

而:却。割炙:切烤肉。引酒:“端起酒杯喝酒”或“饮酒”。自若:形容神态自然,与平常无异。故可知“而羽割炙引酒,言笑自若。”的意思是:而关羽却一边切着烤肉一边喝着酒,言谈举止和平常一样。

26.本题考查对人物形象的分析。

根据文中的句子“羽便伸臂令医劈之。时羽适请诸将饮食相对,臂血流离,盈于盘器,而羽割炙引酒,言笑自若”可知,他面对刮骨疗毒的剧痛,仍能谈笑自若、饮酒割肉,展现出非凡的忍耐力和大将风度。同时,他信任医者、果断治疗,体现了冷静理智的一面。故关羽给我留下了坚毅勇敢、豪迈从容的印象。

【点睛】参考译文:

关羽曾被乱箭射中,箭头刺穿左臂,后来伤口虽然愈合,但每逢阴雨天气,左警骨常常疼。医生说:“箭头有毒,毒素已渗入骨中,需要重新剖开臂部上的伤口,刮去警骨上的余毒,才能除去这痛苦。”关羽于是便伸出手臂,让医生为他开刀。当时恰逢关羽请将领们宴饮,他的臂部鲜血淋漓,流满了接在下面的盘子,关羽却切肉饮酒,谈笑自如。

27.(1)C

(2)B

(3)A

(4) 誉 xiàn

(5)楚国有个商人卖盾时吹嘘盾无比坚固、任何东西都刺不破,卖矛时又夸口矛极其锋利、没有什么刺不破,旁边人问用他的矛刺他的盾会怎样,他顿时语塞,因为盾坚和矛利的说法自相矛盾。

(6)这个故事告诉我们,说话做事要诚实,自己说的话不能互相矛盾。在生活中,比如我答应同学每天一起跑步锻炼,可有时候又找借口不去,这就是自相矛盾,会让同学觉得我不守信。所以我们都要做到言行一致,这样才能有更多好朋友,别人也更愿意和我们合作。

【导语】《自相矛盾》构思精妙,以市井商贩的荒诞言行切入,通过“盾坚无不陷之矛”与“矛利无不破之盾”的悖论,在短小篇幅内构建出强烈的戏剧冲突。文本以白描手法勾勒市井百态,在夸张的情节中暗含对逻辑谬误的讽刺,最终以旁观者发问点破本质,令读者在会心一笑间领悟思辨之要义。

【详解】(1)本题考查文学常识。

《自相矛盾》是一则寓言故事,出自《韩非子》一书。

故选C。

(2)本题考查字词解释。

“吾盾之坚,物莫能陷也”句子的意思是:我的盾坚固无比,没有什么东西能够刺破它。因此“陷”的意思是刺破。

故选B。

(3)本题考查文言文断句。

A.“吾盾之坚,物莫能陷也”的意思是我的盾很坚固,任何东西都不能刺破它。“吾盾之坚”是一个主谓结构,“吾盾”是主语,表示“我的盾”;“坚”是谓语,表示“坚固”。“物莫能陷也”是一个主谓宾结构,“物”是主语,“莫能陷”是谓语,中间不应停顿。正确的停顿应该是“吾盾之坚,物/莫能陷也”。

B.“以子之矛陷子之盾,何如?”的意思是如果用您的矛刺您的盾,结果会怎么样呢?“以子之矛”是动作的对象,“陷子之盾”是具体的动作,二者之间停顿合理,符合语法和语义逻辑。

C.“楚人有鬻盾与矛者”的意思是有一个楚国人,既卖盾又卖矛。“楚人”是主语,“有鬻盾与矛者”是谓语部分,主谓之间停顿正确。

D.“夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立”的意思是什么都不能刺穿的盾与什么都能刺穿的矛,不可能同时存在于这个世界上。“夫”是发语词,起到引起下文的作用,后面“不可陷之盾”与“无不陷之矛”是并列结构,中间停顿恰当;“不可”修饰“同世而立”,二者之间停顿也正确。

故选A。

(4)本题考查看拼音写汉字和给加点字注音。

拼音相应的汉字是:誉(yù),意思是夸赞。加点字“陷”读作“xiàn”,指矛的尖锐程度可刺破任何东西。

(5)本题考查内容理解。

作答时要从文本中精准提炼出故事核心内容,以及背后蕴含的道理。仔细回顾故事,确定关键信息,即楚国商人对盾和矛的夸赞言论,以及面对“以子之矛陷子之盾”提问时的反应。依据故事中商人的言行矛盾,总结出故事所讽刺的实质,也就是言行不一致、自相矛盾的情况。

示例:楚国商人同时夸耀盾的坚固和矛的锋利,当被问及“用你的矛刺你的盾会怎样”时,他无法回答。故事讽刺了言行前后矛盾的现象。

(6)本题考查分析主旨。

本题属于“启示感悟+生活联系”类题目,需先总结故事道理,再结合实际举例。回顾《自相矛盾》故事内容,聚焦楚国商人夸赞盾坚和矛利,却因旁人提问“以子之矛陷子之盾”而无法自圆其说这一关键情节,从中挖掘故事所蕴含的道理。基于关键信息,提炼出如“说话做事要实事求是”“言行需一致”“避免夸大其词”等核心主旨。从学习、生活、社交等不同场景中,选取能够体现该主旨的具体事例,通过举例进一步说明主旨在生活中的体现和重要性。

示例:结合故事内容可知,这个故事告诉我们一个人夸自己的东西要有限度,不要夸的无边无际,最后无法自圆其说。例如在生活中我们与人相处的时候说话做事要考虑周全,凡事三思而后行,不让言行举止与实际行动相冲突。

【点睛】参考译文:有一个楚国人,既卖盾又卖矛。他夸耀自己的盾,说:“我的盾坚固无比,没有什么东西能够穿透它。”又夸耀自己的矛,说:“我的矛锋利极了,任何坚固的东西都穿得透。”有人问他:“如果用您的矛刺您的盾,结果会怎么样呢?”那人一句话也回答不上来。什么都不能刺穿的盾与什么都能刺穿的矛,不可能同时存在于这个世界上。

28.《列子 汤问》 29. wéi 聪明、智慧 30. 日始出时去人近,而日中时远 远者小而近者大 日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤 近者热而远者凉 31.A

【导语】这篇短文《两小儿辩日》通过孔子与两个小孩的对话,展现了不同视角下的观察与思考。两个小孩分别从视觉和温度的角度,对太阳远近提出了截然不同的观点,体现了他们对自然现象的直观感受。孔子无法决断,凸显了即使是智者也有未知的领域,反映了“知之为知之,不知为不知”的谦逊态度。文章语言简洁,寓意深刻,提醒我们观察事物应全面、客观,避免以偏概全,同时也强调了知识与经验的局限性。

28.本题考查作家作品。

《两小儿辩日》选自《列子 汤问》,主要讲述了孔子路遇两个小孩儿,在争辩太阳何时离人更近的问题。

29.本题考查字音、字义辨析。

为:读wèi时,替,给:~民请命。读wéi时,做,行,做事:~人。助词,表示反诘或感叹。

①“此不为近者热而远者凉乎?”:这不是近的时候感觉热而远的时候感觉凉吗?“为”:是。故读“wéi”。

②“孰为汝多知乎”:谁说您的知识渊博呢?“知”:同“智”,智慧。

30.本题考查提取关键信息。

结合文章第②自然段句子“一儿曰:‘我以日始出时去人近,而日中时远也。’”可知,小儿甲的观点是我认为太阳刚出来的时候离人近一些,而到中午的时候距离人远。结合文章第④自然段句子“:此不为远者小而近者大乎?”可知,小儿甲的依据是这不是远处的看着小而近处的看着大吗?结合文章第⑤自然段句子“一儿曰:日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤”可知,小儿乙看到的现象是太阳刚出来的时候有清凉的感觉,等到中午的时候像手伸进热水里一样热。结合文章第⑤自然段句子“此不为近者热而远者凉乎?”可知,小儿乙的依据为:这不是近的时候感觉热而远的时候感觉凉吗?

31.本题考查短文内容理解及主旨。

A.等下两个小孩儿并非幸灾乐祸、对孔子冷嘲热讽,他们只是在就太阳远近的问题进行认真的讨论,并希望孔子能给出答案。选项说法错误。

B.“孔子不能决也”。体现了孔子实事求是的态度,他知道就是知道,不知道就是不知道,不会不懂装懂,这反而反映了孔子“知之为知之,不知为不知”的态度。选项说法正确。

C.从《两小儿辩日》的故事中我们可以得出,不能仅根据表面现象或局部的特征得出结论,要全面深入的观察和思考,注意本质,避免以偏概全。选项说法正确。

故选A。

【点睛】参考译文:孔子到东方游历,见到两个小孩在争辩,便问是什么原因。一个小孩说:“我认为太阳刚出来的时候离人近一些,而到中午的时候距离人远。”另一个小孩说:“我认为太阳刚出来的时候离人远些而到中午的时候距离人近。”一个小孩说:“太阳刚出来的时候像车盖一样大,等到正午就小得像一个盘子,这不是远处的看着小而近处的看着大吗?”另一个小孩说:“太阳刚出来的时候有清凉的感觉,等到中午的时候像手伸进热水里一样热,这不是近的时候感觉热而远的时候感觉凉吗?”孔子不能判决(谁对谁错)。两个小孩笑着说:“谁说您的知识渊博呢?”

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)