甘肃省兰州市第四片区2024-2025学年高二(下)期中历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省兰州市第四片区2024-2025学年高二(下)期中历史试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 174.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

甘肃省兰州市第四片区2024-2025学年高二(下)期中历史试卷

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

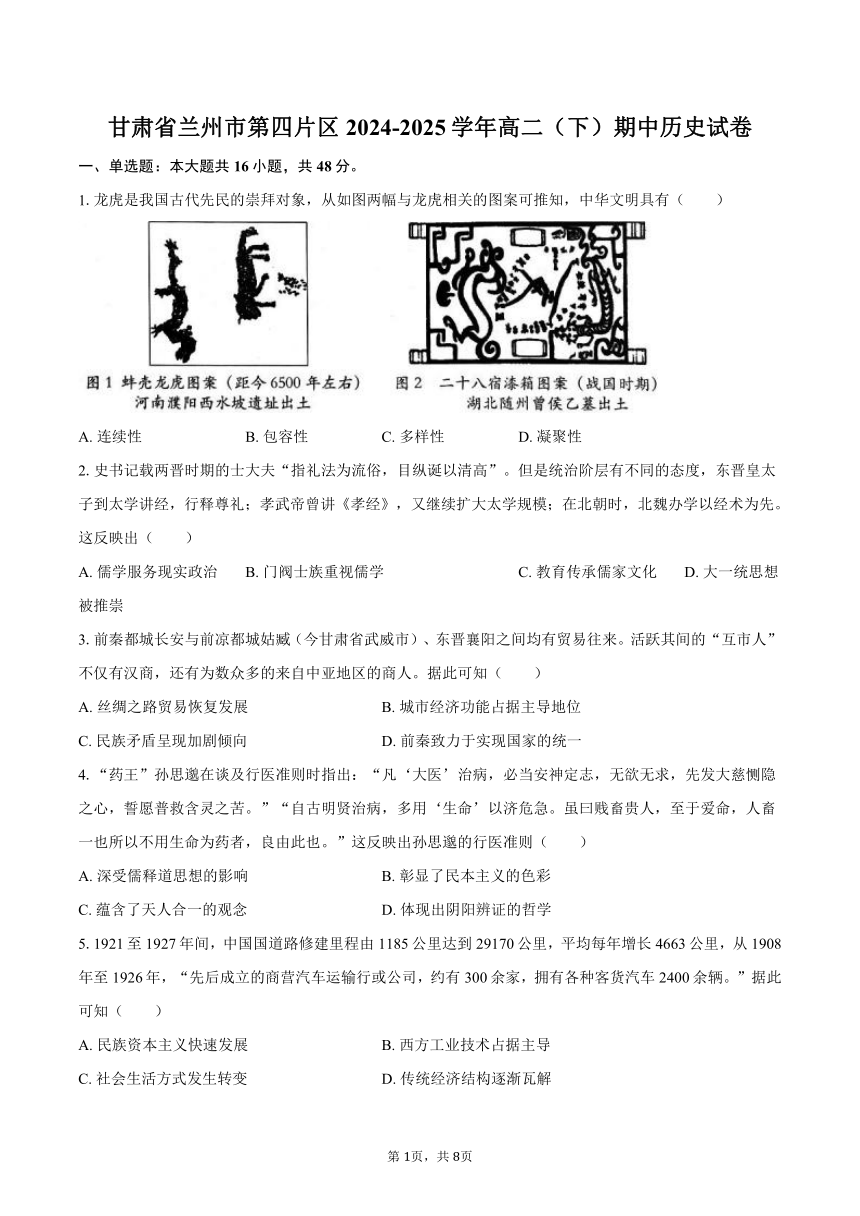

1.龙虎是我国古代先民的崇拜对象,从如图两幅与龙虎相关的图案可推知,中华文明具有( )

A. 连续性 B. 包容性 C. 多样性 D. 凝聚性

2.史书记载两晋时期的士大夫“指礼法为流俗,目纵诞以清高”。但是统治阶层有不同的态度,东晋皇太子到太学讲经,行释尊礼;孝武帝曾讲《孝经》,又继续扩大太学规模;在北朝时,北魏办学以经术为先。这反映出( )

A. 儒学服务现实政治 B. 门阀士族重视儒学 C. 教育传承儒家文化 D. 大一统思想被推崇

3.前秦都城长安与前凉都城姑臧(今甘肃省武威市)、东晋襄阳之间均有贸易往来。活跃其间的“互市人”不仅有汉商,还有为数众多的来自中亚地区的商人。据此可知( )

A. 丝绸之路贸易恢复发展 B. 城市经济功能占据主导地位

C. 民族矛盾呈现加剧倾向 D. 前秦致力于实现国家的统一

4.“药王”孙思邈在谈及行医准则时指出:“凡‘大医’治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。”“自古明贤治病,多用‘生命’以济危急。虽曰贱畜贵人,至于爱命,人畜一也所以不用生命为药者,良由此也。”这反映出孙思邈的行医准则( )

A. 深受儒释道思想的影响 B. 彰显了民本主义的色彩

C. 蕴含了天人合一的观念 D. 体现出阴阳辨证的哲学

5.1921至1927年间,中国国道路修建里程由1185公里达到29170公里,平均每年增长4663公里,从1908年至1926年,“先后成立的商营汽车运输行或公司,约有300余家,拥有各种客货汽车2400余辆。”据此可知( )

A. 民族资本主义快速发展 B. 西方工业技术占据主导

C. 社会生活方式发生转变 D. 传统经济结构逐渐瓦解

6.1950年,全国卫生工作会议确定的卫生事业发展方针是:“面向工农兵,预防为主,团结中西医。”1952年,第二届金国卫生工作会议提出“卫生工作与群众相结合”的发展原则。这反映了( )

A. 较完善的医疗体系 B. 国民经济恢复发展 C. 新中国的政权性质 D. 人民生活极大改善

7.如表可用于说明改革开放以来,我国( )

年份 事件

1986 国家中医管理局成立,1988年更名为国家中医药管理局。

2003 国家制定中医药标准体系。

2017 正式颁布实施《中华人民共和国中医药法》。

A. 加快了卫生领域立法 B. 规范中医的传承发展

C. 鼓励中医药走向市场 D. 开始重视西医的弊端

8.新巴比伦王纳布尼德(前556-一前539年在位)在境内多个城市开展城市复建工程,工程以神庙的复建、修复为主。他热衷研究所发现的古物,“我取出古老的泥板和写字板,复原了从前书写的镶嵌版”,根据出土文献记录修缮乌尔辛神庙中的“禁地”。纳布尼德的这些做法旨在( )

A. 创立楔形文字 B. 彰显君主权威 C. 维护城邦利益 D. 探寻历史真实

9.在大约公元前1200年,印欧海上民族灭亡赫梯帝国后,锻铁技术逐渐传播开来。公元前11世纪希腊出现了铁器,公元前9世纪铁器被广泛运用。在大约公元前800年传入印度,公元前750年传入中欧。新的铁制农具使人们开辟了更多农业居住区。这可以用来说明( )

A. 亚欧大陆区域文化发展缘于铁器推广 B. 农耕文明本身具有扩张的潜能

C. 印欧人的迁徙促进了农耕文明的扩展 D. 希腊文化的中心逐渐向东转移

10.15世纪,不少教皇热衷于搜集和收藏古典手稿,如尼古拉五世在梵蒂冈设立了一个翻译、抄写和编纂中心,招募各地知名学者前来服务。这些古典手稿内容广泛,包括古希腊、罗马文学、哲学著作,各类宗教和神学著作等。教皇的上述活动( )

A. 有利于促进文化思想的传播与发展 B. 推动了欧洲近代民族国家的形成

C. 说明基督教推动了文艺复兴的发展 D. 意在借用古典文化强化宗教控制

11.公元425年,拜占庭帝国皇帝塞奥多西二世的妻子尤多西亚创作了《荷马史诗摘录》,构造了从上帝创世到基督升天的基督教历史,荷马也逐渐被塑造为基督教修道院里陈列的“先知”之一。这反映出( )

A. 世俗王权借助传统对抗教会 B. 正统思想借助古典文化扩大影响

C. 基督教会分裂趋势已经出现 D. 希腊人文主义思想呈现复兴迹象

12.洪水传说产生于苏美尔,通过希伯来人保存下来,并传到古希腊。在苏美尔人的史诗中,只有吉乌苏德拉一家和动物幸存;在希伯来人的传说中,则是诺亚一家留存,并补充了诺亚放鸽子试探洪水情况的内容;在古希腊人的传说中,则只留下了丢卡利翁和皮拉夫妇,二人重新创造了世界。由此可知,洪水传说( )

A. 经考古证实才具有史料价值 B. 推动了多元文明之间的交流

C. 在流传中呈现多元文化特征 D. 客观反映了人类文明的起源

13.学者罗德里格斯在谈到拉丁美洲文化时认为,“自18世纪起,明亮夺目的西方光线在射入美洲棱镜后形成一种新型文化光谱。这种光谱已不再是印第安人的,也不是西方的,而变成了印第安美洲的文化光谱。”这主要反映了拉美地区( )

A. 民族民主意识逐渐觉醒 B. 失去了印第安文化底色

C. 殖民主义主导文化发展 D. 族群交融推动文化发展

14.有学者认为美国独立战争前,移民在新的自然环境和社会环境里已基本上融合在一起,铸造成美利坚民族的雏形,但来自非洲的黑人移民并未能有效融入其中。这是由于( )

A. 黑人奴隶制度的存在 B. 缺乏共同的语言交流

C. 非洲与北美缺乏了解 D. 启蒙思想未传入北美

15.大约在18世纪初,英语中出现“SIDEWALK”一词,指代“在两边的路”。随着市政和交通的发展,车行道占据道路的中间,步行在道路两边成为定式,因此该词逐渐演变为“人行道”,在20世纪初开始大规模使用。这可用于说明( )

A. 技术变革改变人们的生活习惯 B. 交通完善使市民生活边缘化

C. 市政建设提升社会的品位格局 D. 科技进步扩大了城市的规模

16.中国古代有以茶助文思的说法,18世纪的英国作家约翰逊,每日必饮茶40杯,以此启迪灵感。英国首相格莱斯顿(1809-1898)曾说:“如果你发冷,茶会使你温暖;如果你发热,茶会使你凉快;如果你抑郁,茶会使你欢快;如果你激动,茶会使你平静。”由此可见( )

A. 英国大众消费生活趋于奢侈 B. 文化在传播中发生变异

C. 中国文化影响英国人的生活 D. 中外文化在互鉴中发展

二、材料解析题:本大题共4小题,共52分。

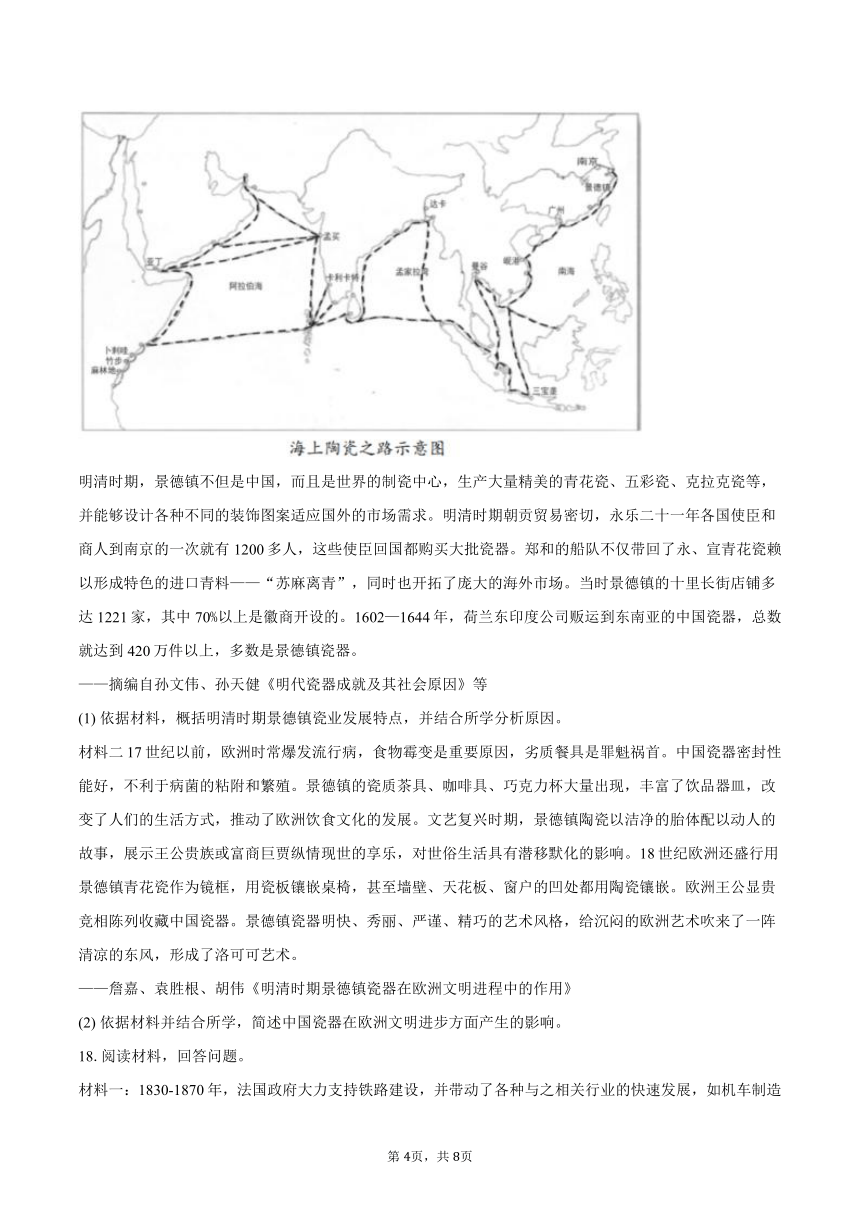

17.景德镇瓷器

材料一

明清时期,景德镇不但是中国,而且是世界的制瓷中心,生产大量精美的青花瓷、五彩瓷、克拉克瓷等,并能够设计各种不同的装饰图案适应国外的市场需求。明清时期朝贡贸易密切,永乐二十一年各国使臣和商人到南京的一次就有1200多人,这些使臣回国都购买大批瓷器。郑和的船队不仅带回了永、宣青花瓷赖以形成特色的进口青料——“苏麻离青”,同时也开拓了庞大的海外市场。当时景德镇的十里长街店铺多达1221家,其中70%以上是徽商开设的。1602—1644年,荷兰东印度公司贩运到东南亚的中国瓷器,总数就达到420万件以上,多数是景德镇瓷器。

——摘编自孙文伟、孙天健《明代瓷器成就及其社会原因》等

(1) 依据材料,概括明清时期景德镇瓷业发展特点,并结合所学分析原因。

材料二 17世纪以前,欧洲时常爆发流行病,食物霉变是重要原因,劣质餐具是罪魁祸首。中国瓷器密封性能好,不利于病菌的粘附和繁殖。景德镇的瓷质茶具、咖啡具、巧克力杯大量出现,丰富了饮品器皿,改变了人们的生活方式,推动了欧洲饮食文化的发展。文艺复兴时期,景德镇陶瓷以洁净的胎体配以动人的故事,展示王公贵族或富商巨贾纵情现世的享乐,对世俗生活具有潜移默化的影响。18世纪欧洲还盛行用景德镇青花瓷作为镜框,用瓷板镶嵌桌椅,甚至墙壁、天花板、窗户的凹处都用陶瓷镶嵌。欧洲王公显贵竞相陈列收藏中国瓷器。景德镇瓷器明快、秀丽、严谨、精巧的艺术风格,给沉闷的欧洲艺术吹来了一阵清凉的东风,形成了洛可可艺术。

——詹嘉、袁胜根、胡伟《明清时期景德镇瓷器在欧洲文明进程中的作用》

(2) 依据材料并结合所学,简述中国瓷器在欧洲文明进步方面产生的影响。

18.阅读材料,回答问题。

材料一:1830-1870年,法国政府大力支持铁路建设,并带动了各种与之相关行业的快速发展,如机车制造业,木材加工业和车站建筑业等。同时铁路里程由1830年的38公里变为1850年的2083公里,到1870年达到17929公里。随着铁路网的逐步建成,农民“已经懂得了一些外国的竞争,机器的使用,生产成本的高涨”。农业生产的专业化趋势,使得法国“朗格多克布满了葡萄园,北部平原种满了制糖的甜菜,城市的四周都是菜园,诺曼底、夏罗菜、莫尔旺等地区都专门从事畜牧业”。据统计,最初建在城郊或人口稀少之处的各个火车站,都很快成为人口繁居和货物集散之地,并逐渐成为新城市的中心。总之,这一时期的铁路建设深刻地改变着整个法国的面貌。

——摘编自汪建丰《略论1830-1870年法国的铁路建设》

材料二:20世纪八九十年代,围绕铁路发展如何与国民经济相匹配以及在独立自主的基础上实现铁路的对外开放等问题,中国铁路行业由“放权让利”起步,进入改革初探期,逐步开创了中国特色社会主义制度下的铁路发展模式。随后通过“大包干”的实行和现代企业制度建设试点,依靠科技创新和改进施工技术,中国铁路建设进入了加速发展的快车道。据统计,1996-2000年,中国新建了5340公里的新线和2580公里的既有线复线,同时完成了44公里既有线的电气化改造。

——摘编自曹文翰《新中国成立以来党的铁路政策研究》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括1830-1870年法国铁路建设基本特点及其意义。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出20世纪八九十年代中国铁路建设快速发展的背景。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料:17至18世纪,中西间贸易往来频繁。当时欧洲的紧身胸衣、裙撑和束腰等设计元素被引入中国,成为上层社会女性的时尚追求。欧洲人对来自中国的奇异的丝绸、织锦等纺织品和绣花等工艺近乎狂热的好奇和热衷。法国的朱里欧 莱蒙多 马萨里诺主教拥有十件在法国巴黎定制的中式彩色哗叽面料的服装。真丝面料制成的“华托裙”,也常常出现在法国画家让 安托万 华托笔下,这种裙子装饰有中国特有的纹样图案,具有浓郁的“中国风”情调,是当时很多欧洲贵族妇女喜爱穿着的服饰。法国还设立了一些中国舞场、中国娱乐剧院等。以穿着中国式服装为主要特征的化装舞会首先在巴黎和维也纳出现,之后迅速在欧洲宫廷普及。到18世纪中期,中国服饰装扮的化装舞会在欧洲变得非常普遍,一度晋升为欧洲大众的时尚活动。

——摘编自陈霞、李遵《西方镜像中的“中国风”纺织与服装艺术考》等

(1) 根据材料,概括17-18世纪中外服饰交流的特点。

(2) 根据材料,指出17-18世纪欧洲“中国风”的表现,并结合所学知识,说明其历史背景。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料:如表是对人类文明多样性的几种认识

观点一 不同国家的自然环境、气候条件不同,又会有具体的生产力与生产关系,进而有不同的经济形态,在此基础上形成的文化特征和具体文明形态也具有差异性,由此呈现出人类文明多样性的客观状况

观点二 他域性的文明可以在吸收其他民族文明的优秀养分中不断丰富与更新自身

观点三 回眸千百年来的人类文明史,可以发现诸多文化并不是封闭、孤立地各自发展,而是在交流碰撞中推动人类文明演进

——摘编自刘先春、张艳霞《全球文明倡议的提出依据、理论内涵及价值意蕴》

根据材料,选择一个或多个观点,自拟论题,结合世界古代史知识,加以阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述准确)

1.【答案】A

2.【答案】A

3.【答案】A

4.【答案】A

5.【答案】C

6.【答案】C

7.【答案】B

8.【答案】B

9.【答案】B

10.【答案】A

11.【答案】B

12.【答案】C

13.【答案】D

14.【答案】A

15.【答案】A

16.【答案】C

17.【答案】【小题1】特点:景德镇是世界制瓷中心;产量大、种类多;应用进口原料进行创新;有针对外国市场的设计,海外市场庞大;与商帮紧密结合。原因:明朝朝贡贸易的推动;新航路开辟后中国与欧洲建立直接商贸联系;明清时期商帮兴起;景德镇自宋朝就已经成为重要的制瓷业中心,制瓷业基础较好。

【小题2】影响:减少了欧洲流行病的爆发;丰富了日常生活,推动了欧洲饮食文化发展;推动了欧洲思想解放运动;推动了欧洲艺术的发展。

18.【答案】【小题1】特点:政府支持;高速发展;成效显著。

意义:带动了法国相关行业的快速发展;改善了法国的交通运输状况;推动了法国农业生产的专业化和现代化;提高了法国城市化水平;加快了人们的生活节奏,客观上有利于民众素质的提升

【小题2】背景:党的十一届三中全会召开后,国家工作重心的转移;国民经济快速发展的迫切需求;经济体制改革的深入发展;我国科技水平的提升;对外开放格局的形成;中外经济联系的加强

19.【答案】【小题1】特点:历史悠久;参与群体扩大;相互借鉴中有所创新;保留了民族特色(答出三点即可)

【小题2】表现:法国主教拥有中式彩色哔叽面料的服装;艺术家画绘制具有中国风的裙子;欧洲贵族妇女穿中国风的服饰;出现中国服饰装扮的化妆舞会。(答出三点即可)

背景:新航路开辟,东西方交流频繁;近代商品贸易的发展

20.【答案】示例:

观点:世界文明具有多样性,而且是在相互交融(影响)中共同发展的。

阐述:受自然地理、气候等条件的影响,世界各地产生了各具特色的(多样的)文明,如东方的古代中华文明,西方的古希腊、古罗马文明等;各文明中心在吸取其他国家的文明成果的基础上,获得了进一步的发展,如中国古代儒学吸收佛教理念等而得到发展。各地文明在自身发展的同时,对周边区域的发展产生了重要影响,如中华文明对东亚地区的影响,形成了以儒家文化为中心的东亚文化圈,希腊文明对地中海地区的文明特别是罗马文明的形成产生了重要影响。繁荣发展的各地早期文明,已成为世界文明的重要象征。因此,应该尊重世界文明的多样性,努力发掘古代文明的智慧,为世界的和平与发展提供借鉴。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.龙虎是我国古代先民的崇拜对象,从如图两幅与龙虎相关的图案可推知,中华文明具有( )

A. 连续性 B. 包容性 C. 多样性 D. 凝聚性

2.史书记载两晋时期的士大夫“指礼法为流俗,目纵诞以清高”。但是统治阶层有不同的态度,东晋皇太子到太学讲经,行释尊礼;孝武帝曾讲《孝经》,又继续扩大太学规模;在北朝时,北魏办学以经术为先。这反映出( )

A. 儒学服务现实政治 B. 门阀士族重视儒学 C. 教育传承儒家文化 D. 大一统思想被推崇

3.前秦都城长安与前凉都城姑臧(今甘肃省武威市)、东晋襄阳之间均有贸易往来。活跃其间的“互市人”不仅有汉商,还有为数众多的来自中亚地区的商人。据此可知( )

A. 丝绸之路贸易恢复发展 B. 城市经济功能占据主导地位

C. 民族矛盾呈现加剧倾向 D. 前秦致力于实现国家的统一

4.“药王”孙思邈在谈及行医准则时指出:“凡‘大医’治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。”“自古明贤治病,多用‘生命’以济危急。虽曰贱畜贵人,至于爱命,人畜一也所以不用生命为药者,良由此也。”这反映出孙思邈的行医准则( )

A. 深受儒释道思想的影响 B. 彰显了民本主义的色彩

C. 蕴含了天人合一的观念 D. 体现出阴阳辨证的哲学

5.1921至1927年间,中国国道路修建里程由1185公里达到29170公里,平均每年增长4663公里,从1908年至1926年,“先后成立的商营汽车运输行或公司,约有300余家,拥有各种客货汽车2400余辆。”据此可知( )

A. 民族资本主义快速发展 B. 西方工业技术占据主导

C. 社会生活方式发生转变 D. 传统经济结构逐渐瓦解

6.1950年,全国卫生工作会议确定的卫生事业发展方针是:“面向工农兵,预防为主,团结中西医。”1952年,第二届金国卫生工作会议提出“卫生工作与群众相结合”的发展原则。这反映了( )

A. 较完善的医疗体系 B. 国民经济恢复发展 C. 新中国的政权性质 D. 人民生活极大改善

7.如表可用于说明改革开放以来,我国( )

年份 事件

1986 国家中医管理局成立,1988年更名为国家中医药管理局。

2003 国家制定中医药标准体系。

2017 正式颁布实施《中华人民共和国中医药法》。

A. 加快了卫生领域立法 B. 规范中医的传承发展

C. 鼓励中医药走向市场 D. 开始重视西医的弊端

8.新巴比伦王纳布尼德(前556-一前539年在位)在境内多个城市开展城市复建工程,工程以神庙的复建、修复为主。他热衷研究所发现的古物,“我取出古老的泥板和写字板,复原了从前书写的镶嵌版”,根据出土文献记录修缮乌尔辛神庙中的“禁地”。纳布尼德的这些做法旨在( )

A. 创立楔形文字 B. 彰显君主权威 C. 维护城邦利益 D. 探寻历史真实

9.在大约公元前1200年,印欧海上民族灭亡赫梯帝国后,锻铁技术逐渐传播开来。公元前11世纪希腊出现了铁器,公元前9世纪铁器被广泛运用。在大约公元前800年传入印度,公元前750年传入中欧。新的铁制农具使人们开辟了更多农业居住区。这可以用来说明( )

A. 亚欧大陆区域文化发展缘于铁器推广 B. 农耕文明本身具有扩张的潜能

C. 印欧人的迁徙促进了农耕文明的扩展 D. 希腊文化的中心逐渐向东转移

10.15世纪,不少教皇热衷于搜集和收藏古典手稿,如尼古拉五世在梵蒂冈设立了一个翻译、抄写和编纂中心,招募各地知名学者前来服务。这些古典手稿内容广泛,包括古希腊、罗马文学、哲学著作,各类宗教和神学著作等。教皇的上述活动( )

A. 有利于促进文化思想的传播与发展 B. 推动了欧洲近代民族国家的形成

C. 说明基督教推动了文艺复兴的发展 D. 意在借用古典文化强化宗教控制

11.公元425年,拜占庭帝国皇帝塞奥多西二世的妻子尤多西亚创作了《荷马史诗摘录》,构造了从上帝创世到基督升天的基督教历史,荷马也逐渐被塑造为基督教修道院里陈列的“先知”之一。这反映出( )

A. 世俗王权借助传统对抗教会 B. 正统思想借助古典文化扩大影响

C. 基督教会分裂趋势已经出现 D. 希腊人文主义思想呈现复兴迹象

12.洪水传说产生于苏美尔,通过希伯来人保存下来,并传到古希腊。在苏美尔人的史诗中,只有吉乌苏德拉一家和动物幸存;在希伯来人的传说中,则是诺亚一家留存,并补充了诺亚放鸽子试探洪水情况的内容;在古希腊人的传说中,则只留下了丢卡利翁和皮拉夫妇,二人重新创造了世界。由此可知,洪水传说( )

A. 经考古证实才具有史料价值 B. 推动了多元文明之间的交流

C. 在流传中呈现多元文化特征 D. 客观反映了人类文明的起源

13.学者罗德里格斯在谈到拉丁美洲文化时认为,“自18世纪起,明亮夺目的西方光线在射入美洲棱镜后形成一种新型文化光谱。这种光谱已不再是印第安人的,也不是西方的,而变成了印第安美洲的文化光谱。”这主要反映了拉美地区( )

A. 民族民主意识逐渐觉醒 B. 失去了印第安文化底色

C. 殖民主义主导文化发展 D. 族群交融推动文化发展

14.有学者认为美国独立战争前,移民在新的自然环境和社会环境里已基本上融合在一起,铸造成美利坚民族的雏形,但来自非洲的黑人移民并未能有效融入其中。这是由于( )

A. 黑人奴隶制度的存在 B. 缺乏共同的语言交流

C. 非洲与北美缺乏了解 D. 启蒙思想未传入北美

15.大约在18世纪初,英语中出现“SIDEWALK”一词,指代“在两边的路”。随着市政和交通的发展,车行道占据道路的中间,步行在道路两边成为定式,因此该词逐渐演变为“人行道”,在20世纪初开始大规模使用。这可用于说明( )

A. 技术变革改变人们的生活习惯 B. 交通完善使市民生活边缘化

C. 市政建设提升社会的品位格局 D. 科技进步扩大了城市的规模

16.中国古代有以茶助文思的说法,18世纪的英国作家约翰逊,每日必饮茶40杯,以此启迪灵感。英国首相格莱斯顿(1809-1898)曾说:“如果你发冷,茶会使你温暖;如果你发热,茶会使你凉快;如果你抑郁,茶会使你欢快;如果你激动,茶会使你平静。”由此可见( )

A. 英国大众消费生活趋于奢侈 B. 文化在传播中发生变异

C. 中国文化影响英国人的生活 D. 中外文化在互鉴中发展

二、材料解析题:本大题共4小题,共52分。

17.景德镇瓷器

材料一

明清时期,景德镇不但是中国,而且是世界的制瓷中心,生产大量精美的青花瓷、五彩瓷、克拉克瓷等,并能够设计各种不同的装饰图案适应国外的市场需求。明清时期朝贡贸易密切,永乐二十一年各国使臣和商人到南京的一次就有1200多人,这些使臣回国都购买大批瓷器。郑和的船队不仅带回了永、宣青花瓷赖以形成特色的进口青料——“苏麻离青”,同时也开拓了庞大的海外市场。当时景德镇的十里长街店铺多达1221家,其中70%以上是徽商开设的。1602—1644年,荷兰东印度公司贩运到东南亚的中国瓷器,总数就达到420万件以上,多数是景德镇瓷器。

——摘编自孙文伟、孙天健《明代瓷器成就及其社会原因》等

(1) 依据材料,概括明清时期景德镇瓷业发展特点,并结合所学分析原因。

材料二 17世纪以前,欧洲时常爆发流行病,食物霉变是重要原因,劣质餐具是罪魁祸首。中国瓷器密封性能好,不利于病菌的粘附和繁殖。景德镇的瓷质茶具、咖啡具、巧克力杯大量出现,丰富了饮品器皿,改变了人们的生活方式,推动了欧洲饮食文化的发展。文艺复兴时期,景德镇陶瓷以洁净的胎体配以动人的故事,展示王公贵族或富商巨贾纵情现世的享乐,对世俗生活具有潜移默化的影响。18世纪欧洲还盛行用景德镇青花瓷作为镜框,用瓷板镶嵌桌椅,甚至墙壁、天花板、窗户的凹处都用陶瓷镶嵌。欧洲王公显贵竞相陈列收藏中国瓷器。景德镇瓷器明快、秀丽、严谨、精巧的艺术风格,给沉闷的欧洲艺术吹来了一阵清凉的东风,形成了洛可可艺术。

——詹嘉、袁胜根、胡伟《明清时期景德镇瓷器在欧洲文明进程中的作用》

(2) 依据材料并结合所学,简述中国瓷器在欧洲文明进步方面产生的影响。

18.阅读材料,回答问题。

材料一:1830-1870年,法国政府大力支持铁路建设,并带动了各种与之相关行业的快速发展,如机车制造业,木材加工业和车站建筑业等。同时铁路里程由1830年的38公里变为1850年的2083公里,到1870年达到17929公里。随着铁路网的逐步建成,农民“已经懂得了一些外国的竞争,机器的使用,生产成本的高涨”。农业生产的专业化趋势,使得法国“朗格多克布满了葡萄园,北部平原种满了制糖的甜菜,城市的四周都是菜园,诺曼底、夏罗菜、莫尔旺等地区都专门从事畜牧业”。据统计,最初建在城郊或人口稀少之处的各个火车站,都很快成为人口繁居和货物集散之地,并逐渐成为新城市的中心。总之,这一时期的铁路建设深刻地改变着整个法国的面貌。

——摘编自汪建丰《略论1830-1870年法国的铁路建设》

材料二:20世纪八九十年代,围绕铁路发展如何与国民经济相匹配以及在独立自主的基础上实现铁路的对外开放等问题,中国铁路行业由“放权让利”起步,进入改革初探期,逐步开创了中国特色社会主义制度下的铁路发展模式。随后通过“大包干”的实行和现代企业制度建设试点,依靠科技创新和改进施工技术,中国铁路建设进入了加速发展的快车道。据统计,1996-2000年,中国新建了5340公里的新线和2580公里的既有线复线,同时完成了44公里既有线的电气化改造。

——摘编自曹文翰《新中国成立以来党的铁路政策研究》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括1830-1870年法国铁路建设基本特点及其意义。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出20世纪八九十年代中国铁路建设快速发展的背景。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料:17至18世纪,中西间贸易往来频繁。当时欧洲的紧身胸衣、裙撑和束腰等设计元素被引入中国,成为上层社会女性的时尚追求。欧洲人对来自中国的奇异的丝绸、织锦等纺织品和绣花等工艺近乎狂热的好奇和热衷。法国的朱里欧 莱蒙多 马萨里诺主教拥有十件在法国巴黎定制的中式彩色哗叽面料的服装。真丝面料制成的“华托裙”,也常常出现在法国画家让 安托万 华托笔下,这种裙子装饰有中国特有的纹样图案,具有浓郁的“中国风”情调,是当时很多欧洲贵族妇女喜爱穿着的服饰。法国还设立了一些中国舞场、中国娱乐剧院等。以穿着中国式服装为主要特征的化装舞会首先在巴黎和维也纳出现,之后迅速在欧洲宫廷普及。到18世纪中期,中国服饰装扮的化装舞会在欧洲变得非常普遍,一度晋升为欧洲大众的时尚活动。

——摘编自陈霞、李遵《西方镜像中的“中国风”纺织与服装艺术考》等

(1) 根据材料,概括17-18世纪中外服饰交流的特点。

(2) 根据材料,指出17-18世纪欧洲“中国风”的表现,并结合所学知识,说明其历史背景。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料:如表是对人类文明多样性的几种认识

观点一 不同国家的自然环境、气候条件不同,又会有具体的生产力与生产关系,进而有不同的经济形态,在此基础上形成的文化特征和具体文明形态也具有差异性,由此呈现出人类文明多样性的客观状况

观点二 他域性的文明可以在吸收其他民族文明的优秀养分中不断丰富与更新自身

观点三 回眸千百年来的人类文明史,可以发现诸多文化并不是封闭、孤立地各自发展,而是在交流碰撞中推动人类文明演进

——摘编自刘先春、张艳霞《全球文明倡议的提出依据、理论内涵及价值意蕴》

根据材料,选择一个或多个观点,自拟论题,结合世界古代史知识,加以阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述准确)

1.【答案】A

2.【答案】A

3.【答案】A

4.【答案】A

5.【答案】C

6.【答案】C

7.【答案】B

8.【答案】B

9.【答案】B

10.【答案】A

11.【答案】B

12.【答案】C

13.【答案】D

14.【答案】A

15.【答案】A

16.【答案】C

17.【答案】【小题1】特点:景德镇是世界制瓷中心;产量大、种类多;应用进口原料进行创新;有针对外国市场的设计,海外市场庞大;与商帮紧密结合。原因:明朝朝贡贸易的推动;新航路开辟后中国与欧洲建立直接商贸联系;明清时期商帮兴起;景德镇自宋朝就已经成为重要的制瓷业中心,制瓷业基础较好。

【小题2】影响:减少了欧洲流行病的爆发;丰富了日常生活,推动了欧洲饮食文化发展;推动了欧洲思想解放运动;推动了欧洲艺术的发展。

18.【答案】【小题1】特点:政府支持;高速发展;成效显著。

意义:带动了法国相关行业的快速发展;改善了法国的交通运输状况;推动了法国农业生产的专业化和现代化;提高了法国城市化水平;加快了人们的生活节奏,客观上有利于民众素质的提升

【小题2】背景:党的十一届三中全会召开后,国家工作重心的转移;国民经济快速发展的迫切需求;经济体制改革的深入发展;我国科技水平的提升;对外开放格局的形成;中外经济联系的加强

19.【答案】【小题1】特点:历史悠久;参与群体扩大;相互借鉴中有所创新;保留了民族特色(答出三点即可)

【小题2】表现:法国主教拥有中式彩色哔叽面料的服装;艺术家画绘制具有中国风的裙子;欧洲贵族妇女穿中国风的服饰;出现中国服饰装扮的化妆舞会。(答出三点即可)

背景:新航路开辟,东西方交流频繁;近代商品贸易的发展

20.【答案】示例:

观点:世界文明具有多样性,而且是在相互交融(影响)中共同发展的。

阐述:受自然地理、气候等条件的影响,世界各地产生了各具特色的(多样的)文明,如东方的古代中华文明,西方的古希腊、古罗马文明等;各文明中心在吸取其他国家的文明成果的基础上,获得了进一步的发展,如中国古代儒学吸收佛教理念等而得到发展。各地文明在自身发展的同时,对周边区域的发展产生了重要影响,如中华文明对东亚地区的影响,形成了以儒家文化为中心的东亚文化圈,希腊文明对地中海地区的文明特别是罗马文明的形成产生了重要影响。繁荣发展的各地早期文明,已成为世界文明的重要象征。因此,应该尊重世界文明的多样性,努力发掘古代文明的智慧,为世界的和平与发展提供借鉴。

第1页,共1页

同课章节目录