第一单元 第1课 从食物采集到食物生产--人教版高中历史选择性必修2教学课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一单元 第1课 从食物采集到食物生产--人教版高中历史选择性必修2教学课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-07 23:06:19 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

第1课 从食物采集到食物生产

第一单元

历史

单元分析

本单元为《经济与社会生活》的第一单元,在整本书中占有重要的地位。俗话说“民以食为天”,食物是人类社会政治、生活赖以生存的重要前提。在人类早期社会中,生产与生活主要以采集和渔猎为主,随着农业的出现,阶级和国家产生,人类进入了文明社会。不同地区的食物生产与社会生活各具特色。随着新航路开辟,人类进入近代社会,世界从孤立走向整体,有力地促进了世界各地的交流与联系,不同的物种开始跨区域交流。进入现代社会,科学技术的不断革新促进了农业的现代化,对食物生产、储备以及消除饥饿和食品安全方面等作出了重大贡献。

食物生产的出现导致了社会分工形态的变化,为阶级的产生奠定了基础,铺平了向国家发展的道路。通过本单元的学习,学生需要知道人类从食物采集者到食物生产者再到生产的现代化,从各地区独立发展到彼此间物种交流;了解历史上食物生产、储备的进步对人类社会发展的积极意义;深化对人类历史发展过程的认识,同时认识到中国政府为确保世界粮食安全及食品安全作出了巨大贡献,促进了人类社会的可持续发展。

①通过对教材内容的学习,知道农业发展的历程,以及不同区域食物生产与社会生活的特色。

②借助史料、图片等分析农业出现的意义。

③通过图片、史料等资料,理解农业的发展,以及农业出现导致生产关系发生的变化。

④通过不同区域的发展认识世界多样性的特点,尊重世界各民族的文化传统,树立正确的文化观念。

学习目标

学习重难点

重点:

人类从食物采集到生产发展的变化,农业出现的影响。

难点:

古代生产关系的变化。

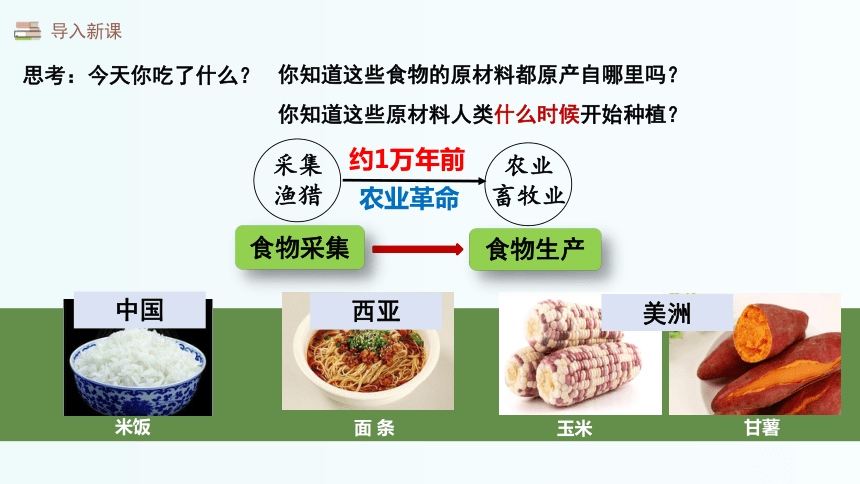

导入新课

采集

渔猎

农业

畜牧业

农业革命

约1万年前

米饭

玉米

面 条

甘薯

中国

西亚

美洲

食物采集

食物生产

思考:今天你吃了什么?

你知道这些食物的原材料都原产自哪里吗?

你知道这些原材料人类什么时候开始种植?

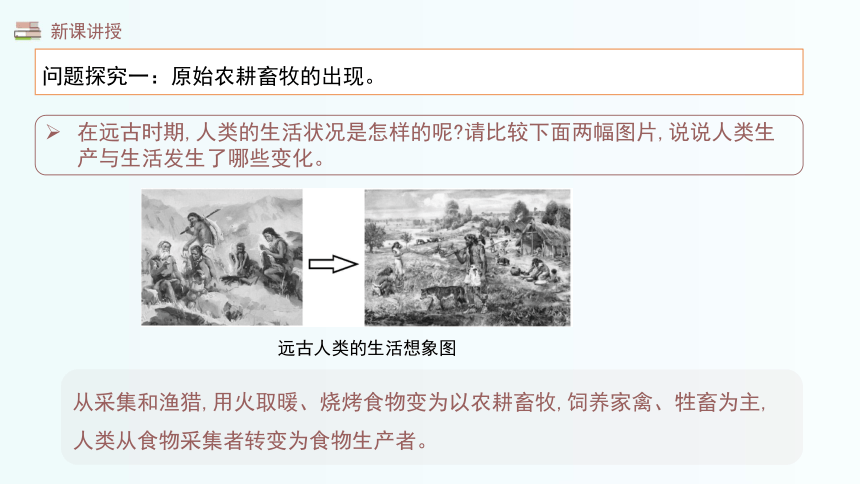

新课讲授

问题探究一:原始农耕畜牧的出现。

在远古时期,人类的生活状况是怎样的呢 请比较下面两幅图片,说说人类生产与生活发生了哪些变化。

远古人类的生活想象图

从采集和渔猎,用火取暖、烧烤食物变为以农耕畜牧,饲养家禽、牲畜为主,人类从食物采集者转变为食物生产者。

新课讲授

新课讲授

以下两则材料对农业的起源有何不同分析?

材料一 古者,民茹草饮水,采树木之实,食蠃 (luǒ)蛖(bàng)之肉,时多疾病毒伤之害。于是神农乃始教民播种五谷,相土地宜燥湿肥 (qiāo)高下;尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所辟就。

——《淮南子·修务训》

材料二 古之人民,皆食禽兽肉。至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。

——班固《白虎通义·号》

材料一认为因为人类茹草饮水,容易生病中毒,神农于是发明农业;

材料二认为由于人口增长,禽兽不足,神农于是发明农业。

新课讲授

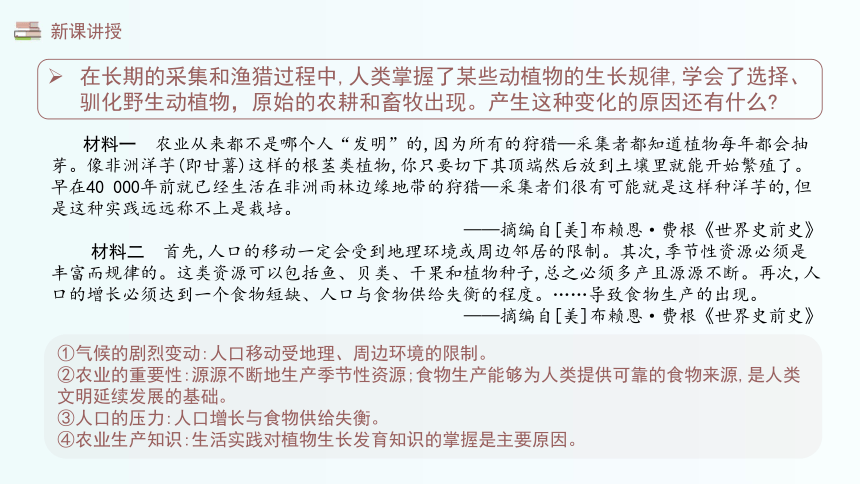

在长期的采集和渔猎过程中,人类掌握了某些动植物的生长规律,学会了选择、驯化野生动植物,原始的农耕和畜牧出现。产生这种变化的原因还有什么

材料一 农业从来都不是哪个人“发明”的,因为所有的狩猎—采集者都知道植物每年都会抽芽。像非洲洋芋(即甘薯)这样的根茎类植物,你只要切下其顶端然后放到土壤里就能开始繁殖了。早在40 000年前就已经生活在非洲雨林边缘地带的狩猎—采集者们很有可能就是这样种洋芋的,但是这种实践远远称不上是栽培。

——摘编自[美]布赖恩·费根《世界史前史》

材料二 首先,人口的移动一定会受到地理环境或周边邻居的限制。其次,季节性资源必须是丰富而规律的。这类资源可以包括鱼、贝类、干果和植物种子,总之必须多产且源源不断。再次,人口的增长必须达到一个食物短缺、人口与食物供给失衡的程度。……导致食物生产的出现。

——摘编自[美]布赖恩·费根《世界史前史》

①气候的剧烈变动:人口移动受地理、周边环境的限制。

②农业的重要性:源源不断地生产季节性资源;食物生产能够为人类提供可靠的食物来源,是人类文明延续发展的基础。

③人口的压力:人口增长与食物供给失衡。

④农业生产知识:生活实践对植物生长发育知识的掌握是主要原因。

新课讲授

与食物采集者相比,作为食物生产者的生活发生了什么变化?

人与自然的关系变化:人类从较多地依靠、适应自然转变为利用、改造自然,改变了纯粹依赖自然资源的状况;(被动→主动)

生产方式的变化:由采集和渔猎变为农业生产;(采集渔猎→生产)

社会组织的变化:从迁徙过渡到定居,并逐渐形成聚落;(迁徙→定居)

经济形态的变化:分工出现,一部分人从食物生产中解放出来,专门从事手工业劳动;食物生产为文学艺术、科学技术和宗教活动提供物质基础。 (单一→多样)

生产关系的变化:生产力的发展,使人类生产的产品有了剩余,私有制和物品交换逐渐产生。(公有→私有)

新课讲授

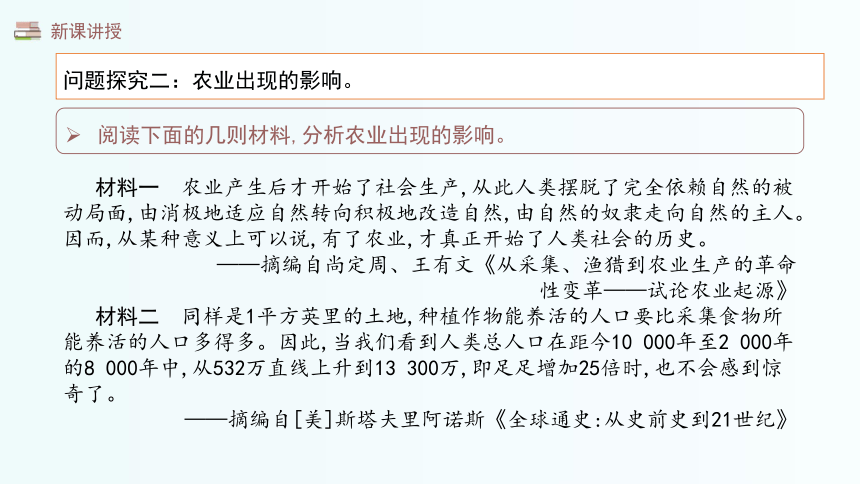

阅读下面的几则材料,分析农业出现的影响。

问题探究二:农业出现的影响。

材料一 农业产生后才开始了社会生产,从此人类摆脱了完全依赖自然的被动局面,由消极地适应自然转向积极地改造自然,由自然的奴隶走向自然的主人。因而,从某种意义上可以说,有了农业,才真正开始了人类社会的历史。

——摘编自尚定周、王有文《从采集、渔猎到农业生产的革命

性变革——试论农业起源》

材料二 同样是1平方英里的土地,种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。因此,当我们看到人类总人口在距今10 000年至2 000年的8 000年中,从532万直线上升到13 300万,即足足增加25倍时,也不会感到惊奇了。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

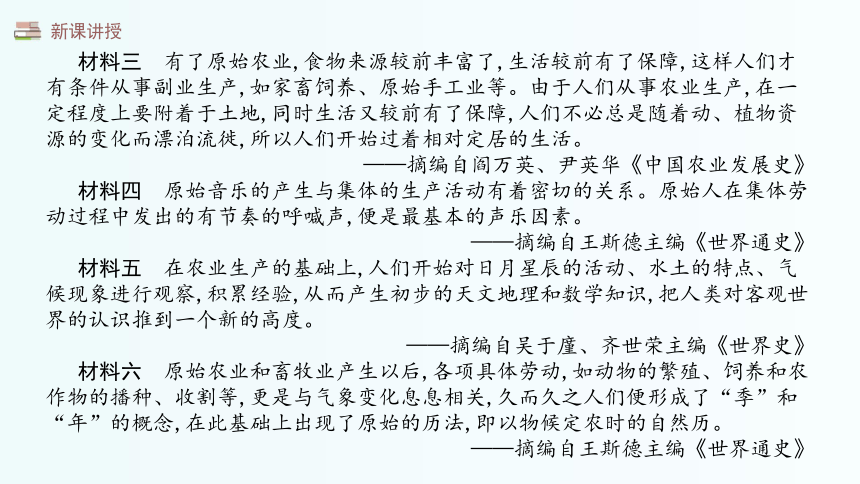

新课讲授

材料三 有了原始农业,食物来源较前丰富了,生活较前有了保障,这样人们才有条件从事副业生产,如家畜饲养、原始手工业等。由于人们从事农业生产,在一定程度上要附着于土地,同时生活又较前有了保障,人们不必总是随着动、植物资源的变化而漂泊流徙,所以人们开始过着相对定居的生活。

——摘编自阎万英、尹英华《中国农业发展史》

材料四 原始音乐的产生与集体的生产活动有着密切的关系。原始人在集体劳动过程中发出的有节奏的呼喊声,便是最基本的声乐因素。

——摘编自王斯德主编《世界通史》

材料五 在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

材料六 原始农业和畜牧业产生以后,各项具体劳动,如动物的繁殖、饲养和农作物的播种、收割等,更是与气象变化息息相关,久而久之人们便形成了“季”和“年”的概念,在此基础上出现了原始的历法,即以物候定农时的自然历。

——摘编自王斯德主编《世界通史》

新课讲授

①农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命,人类开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况。农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

②农业的出现促进了生活和生产方式的变化。

人类从迁徙过渡到定居,聚落逐渐形成;一部分人开始专门从事手工业劳动;原始音乐、文学和宗教产生。

③农业的出现推动了科学技术的发展。天文历法都获得了较快的发展;数学和其他相关学科也逐渐发展起来。

新课讲授

问题探究三:不同地区生产生活的特点。

新课讲授

阅读教材第二目,将下列表格补充完整。

类别 古巴比伦 古埃及 古代中国 古希腊 古罗马 古代美洲

食物生产

社会生活

商和西周:君主和各级贵族掌握土地

战国以后:铁犁牛耕应用,小农经济产生

秦:重农抑商,重视水利工程

秦汉到隋唐:形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系

土地多为王室和神庙拥有;政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们将土地出租给佃户或合伙经营

土地主要由王室和神庙占有;以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运

小麦、大麦;谷物与蔬菜轮作;种植葡萄和橄榄

阿兹特克人的土地贵族私有和村社公有并行;每个家庭可获得一块份地并终身使用,两年不耕作的土地将被村社收回

公民拥有土地,使用奴隶劳动;发展手工业和商业

土地国有,家庭生产;随着征服扩张,贵族或富人获得更多土地,小农逐渐破产

以谷物生产为主;种植葡萄和橄榄

玉米、甘薯、马铃薯

北方粟麦、南方稻作;猪、狗

大麦、小麦;山羊、绵羊、牛

新课讲授

根据材料简述古代帝国农业产生的共同特征。

尼罗河、幼发拉底河、底格里斯河和黄河的河流管理及灌溉的组织任务加强了集中、行政机构和国家的形成。……最先崛起的是亚述人和埃及人的世界帝国;接着是波斯人新形态的帝国;在这之后,印度人建立了他们的帝国,它或许以波斯帝国为模式,最后是华夏帝国的形成。

——摘编自[德]卡尔·雅斯贝斯《历史的起源与目标》

①大河流域,土地肥沃;

②政府重视水利工程建设,灌溉农业发达。

新课讲授

阅读下列材料,比较东、西方农业结构的不同,并简要分析其形成原因。

衣着原料取之于自然,属于植物的有麻类和棉花等,属于动物的则有毛皮和蚕丝等。由于各地自然条件不同,衣着原料因地而异。东方的中国自新石器时代开始就以蚕丝和大麻为主,丝为富人和老人享用,麻为平民百姓穿戴。到宋元以后,改为以棉花为主,则“地无南北皆宜之,人无贫贱皆赖之”。动物的皮毛虽然也被用作衣着原料,但极不普遍,除给富人充作奢侈品外,普通百姓难以得到。西方,特别是英国则恰好相反,史前时代开始就以毛皮和亚麻(特别是羊毛)作为衣着原料。……衣着原料不同,获取的方法也不同。在中国则为养蚕,在英国则为养羊,但在自然经济的条件下养蚕和养羊都不能单独存在,而必须与谷物种植相结合,于是形成了不同的农业结构。在中国,农业结构的主体是农桑结合,在西方则是农牧并举。

——摘编自曾雄生《中西农业结构及其发展问题之比较》

农业结构:中国农桑结合;西方农牧结合。

形成原因:衣着原料的差异是东西方农业结构差异的最初原因。由于各地自然条件不同,衣着原料因地而异。东方以蚕丝和大麻为主,后期以棉花为主,动物皮毛因其珍贵而很少被用作衣着原料。因此,种桑养蚕成为获取衣着原料的主要方式,在与谷物种植相结合的情况下,形成农桑结合的农业结构。而英国则与此相反,史前时代开始就以毛皮和亚麻,特别是羊毛为衣着原料。因此,养羊成为获取衣着原料的主要方式,与谷物种植相结合,因而形成农牧结合的农业结构。

新课讲授

根据材料,指出古代东西方在农业和畜牧业比重上的差异,及由此引发的饮食文化的不同。

无论是东方,还是西方,古代经济都是农本经济,以丰衣足食为根本目的,耕织结合,但对牧养牲畜的需要各不相同。中国养畜主要为农耕提供动力,牛耕发展缓慢,纺织原料又靠畜产品。南欧、中亚土质黏重,很早就使用重犁,要用二牛、四牛甚至八牛拉犁,养牛较多;纺织原料主要是羊毛,养羊业比较普遍,加之很早就有食肉、饮食奶酪的习惯,故畜牧业在农本经济中的比重较大。单一种植业结构决定了中国饮食文化的内涵与西方不大一样。

——摘编自叶茂等《传统农业与现代化——传统农业与小农经济研究述评(上)》

差异:古代西方农牧并重;古代中国以农业为主,畜牧业为辅。

不同:古代西方食物结构中肉、奶的比重较高;古代中国则以植物性饭菜为主。

新课讲授

不同地区的文明还具有怎样的特点 观察下面四幅图片,说说四个地区有怎样的共同之处。

特点:①分布在利于灌溉的河谷地带或靠近水源地区,灌溉农业。

②建立了政治权威和政府管理部门,通过税收或贡赋将社会剩余产品集中再分配。

③致力于保障周边地区的稳定与经济发展,常常通过对外扩张扩大势力范围。

④社会阶层的分化,统治精英、普通民众和奴隶;下层阶级的人成为主要耕种者,为

建设大型工程提供劳动力。

⑤创造成熟的文化传统,如文字体系、天文观测等。

共同之处:统一性,世界古代以农耕为基础的农业文明。

古埃及人在田间耕作

东汉牛耕图画像石拓片

古希腊陶瓶

印第安人农耕图

新课讲授

问题探究四:古代中国精耕细作的农业技术体系。

精耕细作:通过投入劳动和肥料、改进生产工具、提高耕作技术、修建水利工程、改进耕作制度等方式提高单位面积产量。

新课讲授

阅读下面的材料,分析其反映了我国古代农业有何特点,以及主要体现在哪些方面。

材料一 夫范、中行氏不恤庶难,欲擅(擅权)晋国,今其子孙将耕于齐,宗庙之牺为畎(田间小沟)亩之勤。

——《国语·晋语》

材料二 战国时《吕氏春秋》总结了利用土地的十大问题,内容涉及整地、用地、改土、耕作、保墒、除草、通风、生长、健壮、高产等方面,一一形成较为深刻的技术认识。

——摘编自李群《农业科技史》

材料三 秦昭襄王五十一年(公元前256年),秦国蜀郡太守李冰和他的儿子主持修建了著名的都江堰水利工程。

新课讲授

特点:精耕细作。

表现:

①耕作方式发展:铁农具的使用和牛耕的推广是精耕细作技术发展的基础,出现于春秋战国时期,经不断完善而为后世所沿用。

②耕作技术进步:耕作方法、田间管理系统完善,提高单位面积产量,提高土地利用率,是精耕细作技术体系的总目标。

③改善农业环境:重视农田灌溉,改善土壤环境,使农业收成不再完全取决于天气。

新课讲授

问题探究五:生产关系的变化。

阅读教材第三目内容,自主绘制生产关系变化的思维图。

新课讲授

农业的产生导致家庭和社会的变化,以及私有制、阶级和国家的产生。阅读下列材料,分析其反映了什么现象,以及产生这种现象的原因。

现象:材料一反映了私有财产的产生。材料二反映了奴隶主阶级与奴隶阶级的出现。

原因:是生产力发展的必然结果,也有利于生产力的进步和发展。

材料一 在原始社会,因为生产力水平十分低下,产品没有剩余,没有私有财产,人类也没有私有观念……从农业革命起,社会产品有了剩余,这就为私有制的产生创造了条件。氏族部落的首领和家族长利用自己对公共财产的管理和分配权,或利用对外交换产品的便利,把一些集体的财富据为己有。

材料二 随着私有制的出现,阶级也产生了。为了生产更多的剩余产品,减轻自己的劳动……人们不再把战争中的俘虏杀死,而是把他们变成奴隶。

新课讲授

这段话描绘的是什么?发生在哪个历史时期?

恩格斯描述的是原始社会向文明社会(奴隶社会)过渡时期生产关系和上层建筑的变化。主要表现为贫富分化和阶级的产生,私有制的确立瓦解了原始社会组织。

发生在原始社会末期。

除了自由民和奴隶的差别以外,又出现了富人和穷人的差别——随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭家长之间的财产差别,炸毁了各地迄今一直保存着的旧的共产制家庭公社;同时也炸毁了为这种公社而实行的土地的共同耕作。耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐进行的……

——摘编自[德]恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯文集》第四卷

当堂训练

高考试题荟萃

【练习1】

北宋时,宋真宗派人到福建取得占城稻三万斛,令江淮两浙诸路种植,后扩大到北方诸路;宋仁宗时,大、小麦被推广到广南东路惠州等地。南宋时,“四川田土,无不种麦”。这说明宋代( )

A.土地利用效率提高

B.发明翻车提高了生产力

C.区域经济发展均衡

D.民众饮食结构根本改变

A

当堂训练

高考试题荟萃

【练习2】

下图为汉代画像砖中的农事图。此图可以用来说明当时( )

A.个体农户的生产劳作状态

B.精耕细作农业的不断发展

C.土地公有制下的集体劳作

D.大地主田庄上的生产情形

D

当堂训练

高考试题荟萃

【练习3】

唐宋时期,南方民众在丘陵山区的坡地开垦耕地,引泉水灌溉,形如阶梯,被称为山田,也叫梯田。这种做法( )

A.推动了美洲农作物的传播

B.加剧了土地兼并

C.适应了南方深入开发需要

D.刺激了人口南迁

C

当堂训练

高考试题荟萃

【练习4】

北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期( )

A.国家统一使南茶开始北运

B.南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升

D.南方经济水平已超越北方

C

当堂训练

高考试题荟萃

【练习5】

在古代史家的笔下,大江之南的乡村社会,“家给人足,居则有室,佃则有田,薪则有山,艺则有圃……婚媾依时,闾阎安堵,妇人纺织,男子桑蓬,臧获服劳,比邻敦睦”。该材料反映的农业经济状况是( )

A.土地过度集中

B.有田者无力可耕

C.小农户个体经营

D.地权与劳动者契合

C

当堂训练

高考试题荟萃

【练习6】

中国是大豆的故乡,甲骨文中就有关于大豆的记载。先秦时期,大豆栽培主要是在黄河中游地区,“豆饭”是人们的重要食物。《齐民要术》通过总结劳动人民长期的实践经验,认识到大豆对于改良土壤的作用,主张大豆与其他作物轮种。唐宋时期的文献中都有朝廷调集大豆送至南方救灾、备种的记录,大豆的种植推广到江南及岭南……从古至今,各式各样的豆制品是中国人喜爱的食物,提供了人体所需的优质植物蛋白。

1765年,大豆引入北美,最初作为饲料或绿肥。19世纪60年代,豆腐在美国开始被视为健康食品。19世纪末,大豆根瘤的固氮功能被发现,在美国干旱地区推广种植,至1910年,美国已经拥有280多个大豆品种。1931年,福特公司从大豆中开发出人造蛋白纤维,大豆成为食品工业、轻工业及医药工业的重要原料。1954年,美国成为世界上最大的大豆生产国,种植面积超过一亿亩。大豆在南北美洲都得到广泛种植,美洲的农田和中国人的餐桌发生了紧密联系。

——摘编自刘启振等《“一带一路”视域下栽培大豆的起源和传播》等

当堂训练

高考试题荟萃

特点:我国人民最早培育;种植范围从中原推广到南方,开发出各种豆制品;农书对劳动人民实践经验的总结与推广,政府推动。

作用:民众重要的食物来源,使中国人的食物结构合理化;推动了中国农业的发展,备荒物资。

根据材料并结合所学知识,概括我国历史上种植利用大豆的特点和作用。

当堂训练

典型例题分析

【练习1】

中国的原始农业产生于约1万年前的旧石器时代末期和新石器时代初期,距今约8000年前,黄河流域已经产生了粟作农业,长江流域以及淮河流域的稻作农业也具有一定的规模。这表明我国原始农业( )

A.产生时间最早

B.发展具有地域性

C.发展水平较高

D.多元一体的特征

B

当堂训练

典型例题分析

【练习2】

“除了自由民和奴隶的差别之外,又有了富人和穷人的差别。社会有了新的阶级划分。”“各个家庭家长之间的财产差别,炸毁了各地迄今一直保存着的旧的共产制家庭公社。”材料旨在说明贫富差别的出现( )

A.对社会生产关系的冲击

B.促使生产力发展加快

C.源于农业和畜牧业分离

D.标志人类进入文明社会

A

当堂训练

典型例题分析

【练习3】

材料一 位于河南省新郑的裴李岗遗址出土大批器物,其中的典型器物有锯齿石镰、条型石铲、陶壶、三足陶钵、筒形罐,还出土了陶塑猪、羊等原始艺术品。反映出我国黄河流域8000年前人们的生活面貌。甘肃临夏大何庄遗址发现七座房基,随葬陶罐中还保存着小半罐被火烧焦的粟粒,出土大量石制、骨制、角制工具,还有陶制纺轮56件,并发现铜匕一件。家畜已能鉴别出猪、牛、羊三种。

材料二 河姆渡遗址是中国长江下游地区的新石器时代文化的代表。稻穗纹陶盆(下图)……一株穗居中,直立向上,另外两束,沉甸甸的谷粒向两边下垂。

——摘编自《浙江河姆渡遗址第二期发掘的主要收获》

当堂训练

典型例题分析

社会生活状况:原始农业出现早,分布广(黄河和长江流域);体现了南稻北粟作物分布的特点;以石器为主,农具种类多;种植业为主,家畜饲养业为辅;原始制陶、纺织技术出现;原始艺术出现,定居生活。

结合所学,提炼上述考古发现中反映的社会生活状况。

课堂小结

从食物采集到食物生产

人类早期的生产生活

不同地区的食物生产与社会生活

生产关系的变化:随着农业的产生,私有制和阶级的出现,国家应运而生

采集渔猎:木、石、骨器;学会用火

古巴比伦:王室、神庙和贵族等拥有很多土地

古代埃及:土地主要由王室和神庙占有;宗教信仰

古代中国:南稻北粟;土地掌握在君主和各级贵族手中;铁犁牛耕;重农抑商;兴修水利;精耕细作……

古代希腊:因地制宜;城邦公民拥有土地

古代美洲:土地贵族私有和村社公有

农耕畜牧

农业:主要起源于东亚、西亚和中美洲

畜牧业:随农业和定居而产生

谢谢大家

第1课 从食物采集到食物生产

第一单元

历史

单元分析

本单元为《经济与社会生活》的第一单元,在整本书中占有重要的地位。俗话说“民以食为天”,食物是人类社会政治、生活赖以生存的重要前提。在人类早期社会中,生产与生活主要以采集和渔猎为主,随着农业的出现,阶级和国家产生,人类进入了文明社会。不同地区的食物生产与社会生活各具特色。随着新航路开辟,人类进入近代社会,世界从孤立走向整体,有力地促进了世界各地的交流与联系,不同的物种开始跨区域交流。进入现代社会,科学技术的不断革新促进了农业的现代化,对食物生产、储备以及消除饥饿和食品安全方面等作出了重大贡献。

食物生产的出现导致了社会分工形态的变化,为阶级的产生奠定了基础,铺平了向国家发展的道路。通过本单元的学习,学生需要知道人类从食物采集者到食物生产者再到生产的现代化,从各地区独立发展到彼此间物种交流;了解历史上食物生产、储备的进步对人类社会发展的积极意义;深化对人类历史发展过程的认识,同时认识到中国政府为确保世界粮食安全及食品安全作出了巨大贡献,促进了人类社会的可持续发展。

①通过对教材内容的学习,知道农业发展的历程,以及不同区域食物生产与社会生活的特色。

②借助史料、图片等分析农业出现的意义。

③通过图片、史料等资料,理解农业的发展,以及农业出现导致生产关系发生的变化。

④通过不同区域的发展认识世界多样性的特点,尊重世界各民族的文化传统,树立正确的文化观念。

学习目标

学习重难点

重点:

人类从食物采集到生产发展的变化,农业出现的影响。

难点:

古代生产关系的变化。

导入新课

采集

渔猎

农业

畜牧业

农业革命

约1万年前

米饭

玉米

面 条

甘薯

中国

西亚

美洲

食物采集

食物生产

思考:今天你吃了什么?

你知道这些食物的原材料都原产自哪里吗?

你知道这些原材料人类什么时候开始种植?

新课讲授

问题探究一:原始农耕畜牧的出现。

在远古时期,人类的生活状况是怎样的呢 请比较下面两幅图片,说说人类生产与生活发生了哪些变化。

远古人类的生活想象图

从采集和渔猎,用火取暖、烧烤食物变为以农耕畜牧,饲养家禽、牲畜为主,人类从食物采集者转变为食物生产者。

新课讲授

新课讲授

以下两则材料对农业的起源有何不同分析?

材料一 古者,民茹草饮水,采树木之实,食蠃 (luǒ)蛖(bàng)之肉,时多疾病毒伤之害。于是神农乃始教民播种五谷,相土地宜燥湿肥 (qiāo)高下;尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所辟就。

——《淮南子·修务训》

材料二 古之人民,皆食禽兽肉。至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。

——班固《白虎通义·号》

材料一认为因为人类茹草饮水,容易生病中毒,神农于是发明农业;

材料二认为由于人口增长,禽兽不足,神农于是发明农业。

新课讲授

在长期的采集和渔猎过程中,人类掌握了某些动植物的生长规律,学会了选择、驯化野生动植物,原始的农耕和畜牧出现。产生这种变化的原因还有什么

材料一 农业从来都不是哪个人“发明”的,因为所有的狩猎—采集者都知道植物每年都会抽芽。像非洲洋芋(即甘薯)这样的根茎类植物,你只要切下其顶端然后放到土壤里就能开始繁殖了。早在40 000年前就已经生活在非洲雨林边缘地带的狩猎—采集者们很有可能就是这样种洋芋的,但是这种实践远远称不上是栽培。

——摘编自[美]布赖恩·费根《世界史前史》

材料二 首先,人口的移动一定会受到地理环境或周边邻居的限制。其次,季节性资源必须是丰富而规律的。这类资源可以包括鱼、贝类、干果和植物种子,总之必须多产且源源不断。再次,人口的增长必须达到一个食物短缺、人口与食物供给失衡的程度。……导致食物生产的出现。

——摘编自[美]布赖恩·费根《世界史前史》

①气候的剧烈变动:人口移动受地理、周边环境的限制。

②农业的重要性:源源不断地生产季节性资源;食物生产能够为人类提供可靠的食物来源,是人类文明延续发展的基础。

③人口的压力:人口增长与食物供给失衡。

④农业生产知识:生活实践对植物生长发育知识的掌握是主要原因。

新课讲授

与食物采集者相比,作为食物生产者的生活发生了什么变化?

人与自然的关系变化:人类从较多地依靠、适应自然转变为利用、改造自然,改变了纯粹依赖自然资源的状况;(被动→主动)

生产方式的变化:由采集和渔猎变为农业生产;(采集渔猎→生产)

社会组织的变化:从迁徙过渡到定居,并逐渐形成聚落;(迁徙→定居)

经济形态的变化:分工出现,一部分人从食物生产中解放出来,专门从事手工业劳动;食物生产为文学艺术、科学技术和宗教活动提供物质基础。 (单一→多样)

生产关系的变化:生产力的发展,使人类生产的产品有了剩余,私有制和物品交换逐渐产生。(公有→私有)

新课讲授

阅读下面的几则材料,分析农业出现的影响。

问题探究二:农业出现的影响。

材料一 农业产生后才开始了社会生产,从此人类摆脱了完全依赖自然的被动局面,由消极地适应自然转向积极地改造自然,由自然的奴隶走向自然的主人。因而,从某种意义上可以说,有了农业,才真正开始了人类社会的历史。

——摘编自尚定周、王有文《从采集、渔猎到农业生产的革命

性变革——试论农业起源》

材料二 同样是1平方英里的土地,种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。因此,当我们看到人类总人口在距今10 000年至2 000年的8 000年中,从532万直线上升到13 300万,即足足增加25倍时,也不会感到惊奇了。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

新课讲授

材料三 有了原始农业,食物来源较前丰富了,生活较前有了保障,这样人们才有条件从事副业生产,如家畜饲养、原始手工业等。由于人们从事农业生产,在一定程度上要附着于土地,同时生活又较前有了保障,人们不必总是随着动、植物资源的变化而漂泊流徙,所以人们开始过着相对定居的生活。

——摘编自阎万英、尹英华《中国农业发展史》

材料四 原始音乐的产生与集体的生产活动有着密切的关系。原始人在集体劳动过程中发出的有节奏的呼喊声,便是最基本的声乐因素。

——摘编自王斯德主编《世界通史》

材料五 在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

材料六 原始农业和畜牧业产生以后,各项具体劳动,如动物的繁殖、饲养和农作物的播种、收割等,更是与气象变化息息相关,久而久之人们便形成了“季”和“年”的概念,在此基础上出现了原始的历法,即以物候定农时的自然历。

——摘编自王斯德主编《世界通史》

新课讲授

①农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命,人类开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况。农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

②农业的出现促进了生活和生产方式的变化。

人类从迁徙过渡到定居,聚落逐渐形成;一部分人开始专门从事手工业劳动;原始音乐、文学和宗教产生。

③农业的出现推动了科学技术的发展。天文历法都获得了较快的发展;数学和其他相关学科也逐渐发展起来。

新课讲授

问题探究三:不同地区生产生活的特点。

新课讲授

阅读教材第二目,将下列表格补充完整。

类别 古巴比伦 古埃及 古代中国 古希腊 古罗马 古代美洲

食物生产

社会生活

商和西周:君主和各级贵族掌握土地

战国以后:铁犁牛耕应用,小农经济产生

秦:重农抑商,重视水利工程

秦汉到隋唐:形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系

土地多为王室和神庙拥有;政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们将土地出租给佃户或合伙经营

土地主要由王室和神庙占有;以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运

小麦、大麦;谷物与蔬菜轮作;种植葡萄和橄榄

阿兹特克人的土地贵族私有和村社公有并行;每个家庭可获得一块份地并终身使用,两年不耕作的土地将被村社收回

公民拥有土地,使用奴隶劳动;发展手工业和商业

土地国有,家庭生产;随着征服扩张,贵族或富人获得更多土地,小农逐渐破产

以谷物生产为主;种植葡萄和橄榄

玉米、甘薯、马铃薯

北方粟麦、南方稻作;猪、狗

大麦、小麦;山羊、绵羊、牛

新课讲授

根据材料简述古代帝国农业产生的共同特征。

尼罗河、幼发拉底河、底格里斯河和黄河的河流管理及灌溉的组织任务加强了集中、行政机构和国家的形成。……最先崛起的是亚述人和埃及人的世界帝国;接着是波斯人新形态的帝国;在这之后,印度人建立了他们的帝国,它或许以波斯帝国为模式,最后是华夏帝国的形成。

——摘编自[德]卡尔·雅斯贝斯《历史的起源与目标》

①大河流域,土地肥沃;

②政府重视水利工程建设,灌溉农业发达。

新课讲授

阅读下列材料,比较东、西方农业结构的不同,并简要分析其形成原因。

衣着原料取之于自然,属于植物的有麻类和棉花等,属于动物的则有毛皮和蚕丝等。由于各地自然条件不同,衣着原料因地而异。东方的中国自新石器时代开始就以蚕丝和大麻为主,丝为富人和老人享用,麻为平民百姓穿戴。到宋元以后,改为以棉花为主,则“地无南北皆宜之,人无贫贱皆赖之”。动物的皮毛虽然也被用作衣着原料,但极不普遍,除给富人充作奢侈品外,普通百姓难以得到。西方,特别是英国则恰好相反,史前时代开始就以毛皮和亚麻(特别是羊毛)作为衣着原料。……衣着原料不同,获取的方法也不同。在中国则为养蚕,在英国则为养羊,但在自然经济的条件下养蚕和养羊都不能单独存在,而必须与谷物种植相结合,于是形成了不同的农业结构。在中国,农业结构的主体是农桑结合,在西方则是农牧并举。

——摘编自曾雄生《中西农业结构及其发展问题之比较》

农业结构:中国农桑结合;西方农牧结合。

形成原因:衣着原料的差异是东西方农业结构差异的最初原因。由于各地自然条件不同,衣着原料因地而异。东方以蚕丝和大麻为主,后期以棉花为主,动物皮毛因其珍贵而很少被用作衣着原料。因此,种桑养蚕成为获取衣着原料的主要方式,在与谷物种植相结合的情况下,形成农桑结合的农业结构。而英国则与此相反,史前时代开始就以毛皮和亚麻,特别是羊毛为衣着原料。因此,养羊成为获取衣着原料的主要方式,与谷物种植相结合,因而形成农牧结合的农业结构。

新课讲授

根据材料,指出古代东西方在农业和畜牧业比重上的差异,及由此引发的饮食文化的不同。

无论是东方,还是西方,古代经济都是农本经济,以丰衣足食为根本目的,耕织结合,但对牧养牲畜的需要各不相同。中国养畜主要为农耕提供动力,牛耕发展缓慢,纺织原料又靠畜产品。南欧、中亚土质黏重,很早就使用重犁,要用二牛、四牛甚至八牛拉犁,养牛较多;纺织原料主要是羊毛,养羊业比较普遍,加之很早就有食肉、饮食奶酪的习惯,故畜牧业在农本经济中的比重较大。单一种植业结构决定了中国饮食文化的内涵与西方不大一样。

——摘编自叶茂等《传统农业与现代化——传统农业与小农经济研究述评(上)》

差异:古代西方农牧并重;古代中国以农业为主,畜牧业为辅。

不同:古代西方食物结构中肉、奶的比重较高;古代中国则以植物性饭菜为主。

新课讲授

不同地区的文明还具有怎样的特点 观察下面四幅图片,说说四个地区有怎样的共同之处。

特点:①分布在利于灌溉的河谷地带或靠近水源地区,灌溉农业。

②建立了政治权威和政府管理部门,通过税收或贡赋将社会剩余产品集中再分配。

③致力于保障周边地区的稳定与经济发展,常常通过对外扩张扩大势力范围。

④社会阶层的分化,统治精英、普通民众和奴隶;下层阶级的人成为主要耕种者,为

建设大型工程提供劳动力。

⑤创造成熟的文化传统,如文字体系、天文观测等。

共同之处:统一性,世界古代以农耕为基础的农业文明。

古埃及人在田间耕作

东汉牛耕图画像石拓片

古希腊陶瓶

印第安人农耕图

新课讲授

问题探究四:古代中国精耕细作的农业技术体系。

精耕细作:通过投入劳动和肥料、改进生产工具、提高耕作技术、修建水利工程、改进耕作制度等方式提高单位面积产量。

新课讲授

阅读下面的材料,分析其反映了我国古代农业有何特点,以及主要体现在哪些方面。

材料一 夫范、中行氏不恤庶难,欲擅(擅权)晋国,今其子孙将耕于齐,宗庙之牺为畎(田间小沟)亩之勤。

——《国语·晋语》

材料二 战国时《吕氏春秋》总结了利用土地的十大问题,内容涉及整地、用地、改土、耕作、保墒、除草、通风、生长、健壮、高产等方面,一一形成较为深刻的技术认识。

——摘编自李群《农业科技史》

材料三 秦昭襄王五十一年(公元前256年),秦国蜀郡太守李冰和他的儿子主持修建了著名的都江堰水利工程。

新课讲授

特点:精耕细作。

表现:

①耕作方式发展:铁农具的使用和牛耕的推广是精耕细作技术发展的基础,出现于春秋战国时期,经不断完善而为后世所沿用。

②耕作技术进步:耕作方法、田间管理系统完善,提高单位面积产量,提高土地利用率,是精耕细作技术体系的总目标。

③改善农业环境:重视农田灌溉,改善土壤环境,使农业收成不再完全取决于天气。

新课讲授

问题探究五:生产关系的变化。

阅读教材第三目内容,自主绘制生产关系变化的思维图。

新课讲授

农业的产生导致家庭和社会的变化,以及私有制、阶级和国家的产生。阅读下列材料,分析其反映了什么现象,以及产生这种现象的原因。

现象:材料一反映了私有财产的产生。材料二反映了奴隶主阶级与奴隶阶级的出现。

原因:是生产力发展的必然结果,也有利于生产力的进步和发展。

材料一 在原始社会,因为生产力水平十分低下,产品没有剩余,没有私有财产,人类也没有私有观念……从农业革命起,社会产品有了剩余,这就为私有制的产生创造了条件。氏族部落的首领和家族长利用自己对公共财产的管理和分配权,或利用对外交换产品的便利,把一些集体的财富据为己有。

材料二 随着私有制的出现,阶级也产生了。为了生产更多的剩余产品,减轻自己的劳动……人们不再把战争中的俘虏杀死,而是把他们变成奴隶。

新课讲授

这段话描绘的是什么?发生在哪个历史时期?

恩格斯描述的是原始社会向文明社会(奴隶社会)过渡时期生产关系和上层建筑的变化。主要表现为贫富分化和阶级的产生,私有制的确立瓦解了原始社会组织。

发生在原始社会末期。

除了自由民和奴隶的差别以外,又出现了富人和穷人的差别——随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭家长之间的财产差别,炸毁了各地迄今一直保存着的旧的共产制家庭公社;同时也炸毁了为这种公社而实行的土地的共同耕作。耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐进行的……

——摘编自[德]恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯文集》第四卷

当堂训练

高考试题荟萃

【练习1】

北宋时,宋真宗派人到福建取得占城稻三万斛,令江淮两浙诸路种植,后扩大到北方诸路;宋仁宗时,大、小麦被推广到广南东路惠州等地。南宋时,“四川田土,无不种麦”。这说明宋代( )

A.土地利用效率提高

B.发明翻车提高了生产力

C.区域经济发展均衡

D.民众饮食结构根本改变

A

当堂训练

高考试题荟萃

【练习2】

下图为汉代画像砖中的农事图。此图可以用来说明当时( )

A.个体农户的生产劳作状态

B.精耕细作农业的不断发展

C.土地公有制下的集体劳作

D.大地主田庄上的生产情形

D

当堂训练

高考试题荟萃

【练习3】

唐宋时期,南方民众在丘陵山区的坡地开垦耕地,引泉水灌溉,形如阶梯,被称为山田,也叫梯田。这种做法( )

A.推动了美洲农作物的传播

B.加剧了土地兼并

C.适应了南方深入开发需要

D.刺激了人口南迁

C

当堂训练

高考试题荟萃

【练习4】

北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期( )

A.国家统一使南茶开始北运

B.南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升

D.南方经济水平已超越北方

C

当堂训练

高考试题荟萃

【练习5】

在古代史家的笔下,大江之南的乡村社会,“家给人足,居则有室,佃则有田,薪则有山,艺则有圃……婚媾依时,闾阎安堵,妇人纺织,男子桑蓬,臧获服劳,比邻敦睦”。该材料反映的农业经济状况是( )

A.土地过度集中

B.有田者无力可耕

C.小农户个体经营

D.地权与劳动者契合

C

当堂训练

高考试题荟萃

【练习6】

中国是大豆的故乡,甲骨文中就有关于大豆的记载。先秦时期,大豆栽培主要是在黄河中游地区,“豆饭”是人们的重要食物。《齐民要术》通过总结劳动人民长期的实践经验,认识到大豆对于改良土壤的作用,主张大豆与其他作物轮种。唐宋时期的文献中都有朝廷调集大豆送至南方救灾、备种的记录,大豆的种植推广到江南及岭南……从古至今,各式各样的豆制品是中国人喜爱的食物,提供了人体所需的优质植物蛋白。

1765年,大豆引入北美,最初作为饲料或绿肥。19世纪60年代,豆腐在美国开始被视为健康食品。19世纪末,大豆根瘤的固氮功能被发现,在美国干旱地区推广种植,至1910年,美国已经拥有280多个大豆品种。1931年,福特公司从大豆中开发出人造蛋白纤维,大豆成为食品工业、轻工业及医药工业的重要原料。1954年,美国成为世界上最大的大豆生产国,种植面积超过一亿亩。大豆在南北美洲都得到广泛种植,美洲的农田和中国人的餐桌发生了紧密联系。

——摘编自刘启振等《“一带一路”视域下栽培大豆的起源和传播》等

当堂训练

高考试题荟萃

特点:我国人民最早培育;种植范围从中原推广到南方,开发出各种豆制品;农书对劳动人民实践经验的总结与推广,政府推动。

作用:民众重要的食物来源,使中国人的食物结构合理化;推动了中国农业的发展,备荒物资。

根据材料并结合所学知识,概括我国历史上种植利用大豆的特点和作用。

当堂训练

典型例题分析

【练习1】

中国的原始农业产生于约1万年前的旧石器时代末期和新石器时代初期,距今约8000年前,黄河流域已经产生了粟作农业,长江流域以及淮河流域的稻作农业也具有一定的规模。这表明我国原始农业( )

A.产生时间最早

B.发展具有地域性

C.发展水平较高

D.多元一体的特征

B

当堂训练

典型例题分析

【练习2】

“除了自由民和奴隶的差别之外,又有了富人和穷人的差别。社会有了新的阶级划分。”“各个家庭家长之间的财产差别,炸毁了各地迄今一直保存着的旧的共产制家庭公社。”材料旨在说明贫富差别的出现( )

A.对社会生产关系的冲击

B.促使生产力发展加快

C.源于农业和畜牧业分离

D.标志人类进入文明社会

A

当堂训练

典型例题分析

【练习3】

材料一 位于河南省新郑的裴李岗遗址出土大批器物,其中的典型器物有锯齿石镰、条型石铲、陶壶、三足陶钵、筒形罐,还出土了陶塑猪、羊等原始艺术品。反映出我国黄河流域8000年前人们的生活面貌。甘肃临夏大何庄遗址发现七座房基,随葬陶罐中还保存着小半罐被火烧焦的粟粒,出土大量石制、骨制、角制工具,还有陶制纺轮56件,并发现铜匕一件。家畜已能鉴别出猪、牛、羊三种。

材料二 河姆渡遗址是中国长江下游地区的新石器时代文化的代表。稻穗纹陶盆(下图)……一株穗居中,直立向上,另外两束,沉甸甸的谷粒向两边下垂。

——摘编自《浙江河姆渡遗址第二期发掘的主要收获》

当堂训练

典型例题分析

社会生活状况:原始农业出现早,分布广(黄河和长江流域);体现了南稻北粟作物分布的特点;以石器为主,农具种类多;种植业为主,家畜饲养业为辅;原始制陶、纺织技术出现;原始艺术出现,定居生活。

结合所学,提炼上述考古发现中反映的社会生活状况。

课堂小结

从食物采集到食物生产

人类早期的生产生活

不同地区的食物生产与社会生活

生产关系的变化:随着农业的产生,私有制和阶级的出现,国家应运而生

采集渔猎:木、石、骨器;学会用火

古巴比伦:王室、神庙和贵族等拥有很多土地

古代埃及:土地主要由王室和神庙占有;宗教信仰

古代中国:南稻北粟;土地掌握在君主和各级贵族手中;铁犁牛耕;重农抑商;兴修水利;精耕细作……

古代希腊:因地制宜;城邦公民拥有土地

古代美洲:土地贵族私有和村社公有

农耕畜牧

农业:主要起源于东亚、西亚和中美洲

畜牧业:随农业和定居而产生

谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化