第四单元 第10课 古代的村落、集镇和城市--人教版高中历史选择性必修2教学课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 第四单元 第10课 古代的村落、集镇和城市--人教版高中历史选择性必修2教学课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 57.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-07 23:07:08 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第10课 古代的村落、集镇和城市

第四单元

历史

单元分析

本单元主要讲述人类居住形式与环境的变迁。第10课讲述村落、集镇、城市的出现与世界各地民居的特点。第11课讲述近代以来城市化的演进、人类居住条件和基础设施的变化,以及城市化带来的问题。人类产生以后,居住形式逐渐变化,特别是农业的产生,促使人们定居生活,由此产生村落。村落具有居住、防御、繁衍、集体活动等功能。居民定期交换物品,促进了集市的产生。出于保护财产和人身安全的需要,集市发展成为集镇。随着居住人口的增加,集镇的交往、商贸、防御功能不断增强,城市逐渐形成。受各地自然环境、经济发展水平、文化习俗等因素的影响,世界各地民居具有各自特点。进入近代以来,特别是工业革命后城市化进程加快,人们的居住条件得到改善,生活服务更加便捷,城市的各项功能增强,基础设施建设也更加完善。同时,环境污染、交通拥堵、贫富矛盾加剧等社会问题也日益突显出来。

单元分析

本单元的主线是人类居住形式、居住环境从古至今的变迁,通过本部分内容的学习,可以掌握其发展的历程,更加深刻地理解人类与环境的关系;人类不断改造自然、建设城市、改善居住条件与生活环境,这是人民群众勤劳智慧的体现,也是其历史创造者地位的体现;每个时期居住条件和生活环境的改善均以当时生产力的发展作为基础,这充分体现了经济基础决定上层建筑的原理;城市化给人们的生活带来舒适和便利的同时,也带来一些环境和社会问题,通过对这一问题的认识与思考可以进一步培养学生利用唯物史观辩证、客观地分析历史与现实问题的能力,体会人与自然和谐相处的必要性,增进学生对人类命运共同体这一概念的理解。

①通过学习中西方村落、集镇和城市的形成过程,理清三者之间的阶段关系,培养对古代人类生活环境的时空发展历程及阶段特征的认识。

②通过史料分析,探究世界各地不同特色的民居,正确认识居住条件和环境与民居的关系;综合分析不同时期人类的生活居住环境,理解生产力的发展是推动变革的根本原因,运用唯物史观的基本理论,进一步强化史料实证意识与方法。

③综合运用各种文献资料,提取分析有效信息,并在问题探究的过程中,尝试以论从史出、史论结合的历史学习方法探讨关于城市出现原因的多种学术观点,体会历史解释的多元性;结合各地历史背景理解世界各地民居的特点,对其进行合理的历史解释与评价,培养提取信息、解读材料和分析归纳的能力。

④通过学习世界各地民居的多样性,理解人类各文明发展历程中存在的普遍性和特殊性,增强对人类文明多样性的认识;通过了解古代中国民居的特点,提升发现美、感受美、欣赏美的能力,坚定文化自信。

学习目标

重点:

古代村落、集镇和城市的形成原因及功能。

难点:

古代世界各地民居多元化特征的原因。

学习重难点

导入新课

新课讲授

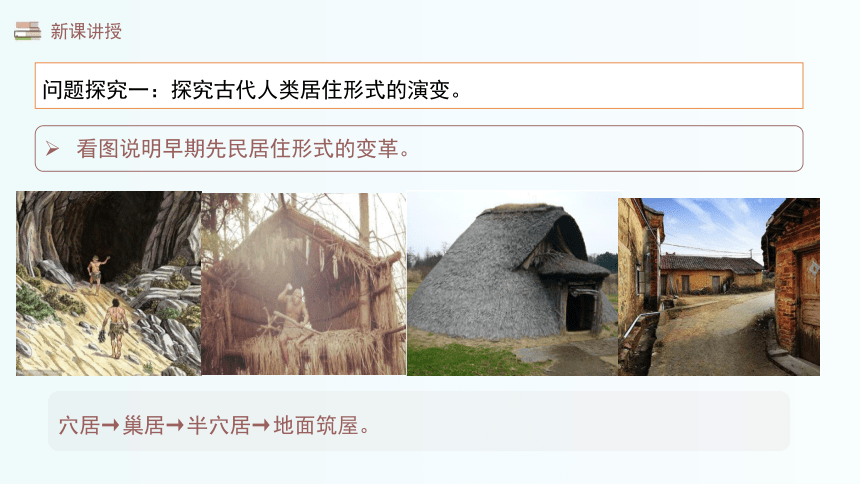

问题探究一:探究古代人类居住形式的演变。

看图说明早期先民居住形式的变革。

穴居→巢居→半穴居→地面筑屋。

新课讲授

早期人类穴居、巢居的演变过程

穴居的演化

原始巢居发展序列

新课讲授

阅读下列材料,概括人类居住形式演变的原因。

材料一 上古穴居而野处。后世圣人,易之以宫室。上栋下宇,以待风雨……

——《周易·系辞下》

材料二 古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。下润湿伤民,故圣王作为宫室……

——《墨子·辞过》

新课讲授

材料三 人类最初住在洞穴里,当时的人们以狩猎为生。在洞穴中,他们很安全。人们在洞口生火,这样既能取暖又能在他们烤肉时防范动物。人类离开洞穴,气候或许是个原因。当冰川撤回到北方时,气候变得温暖潮湿,植物生长,阳光让人们走出洞门,正如它催发了花开。同时,冰川消融让其他地区的肥沃土壤得以显露,大批畜群也随之而去,离开人类居住的平原——这意味着狩猎不再是可靠的食物来源。从狩猎到农业、从洞穴到房屋是一个缓慢的、渐进的过程。大约是在1万年前,农业定居地诞生了,定居地意味着房屋。房屋是一种创造物,一种新东西,一种独立于洞穴观念的庇护所。洞穴的基本形态大体上是半圆的,于是房屋就设计成圆形的。

——摘编自[英]加得纳《人类的居所:房屋的起源和演变》

自然环境变化;原始农业出现;建房技术不断发展。

新课讲授

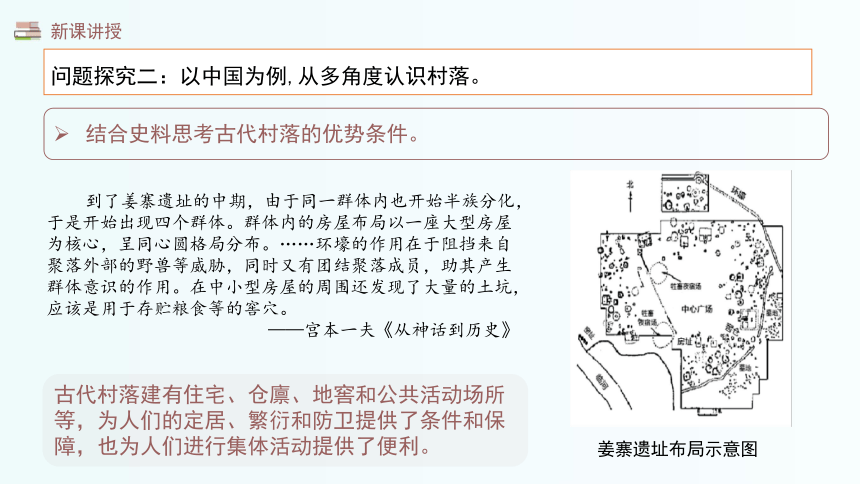

古代村落建有住宅、仓廪、地窖和公共活动场所等,为人们的定居、繁衍和防卫提供了条件和保障,也为人们进行集体活动提供了便利。

结合史料思考古代村落的优势条件。

到了姜寨遗址的中期,由于同一群体内也开始半族分化,于是开始出现四个群体。群体内的房屋布局以一座大型房屋为核心,呈同心圆格局分布。……环壕的作用在于阻挡来自聚落外部的野兽等威胁,同时又有团结聚落成员,助其产生群体意识的作用。在中小型房屋的周围还发现了大量的土坑,应该是用于存贮粮食等的窖穴。

——宫本一夫《从神话到历史》

姜寨遗址布局示意图

问题探究二:以中国为例,从多角度认识村落。

新课讲授

生活来源:自然所得,从事种植、养殖、采伐等农业劳动;

规模小,具有内向性;

不经规划,自然生长;

聚族而居,血缘纽带。

思考古代村落的特点。

新课讲授

用时空轴的方式梳理中国集镇发展的历程。

问题探究三:梳理中国集镇发展的历程。

新课讲授

问题探究四:依据材料,多角度分析集镇出现与发展的原因。

有哪些因素推动了集镇的出现与发展呢

材料一 生产力的发展使手工业从农业中分离出来……出现了直接以交换为目的的商品生产,便于手工业品与农产品交换的农村聚落逐步发展成为了集市……

生产力的进一步发展使商业成为与手工业和农业并列的独立经济部门,适应手工业生产相对集中的需要和商人务商的便利,集市就演化成农民、手工业者和商人共同定居的具有多种功能的集镇。

——据张虎林《农村经济学》国际文化出版公司,第281页整理

新课讲授

社会生产力的发展;

社会分工及手工业发展的推动:原始社会末期古代集镇的雏形;

人口聚集,商业发展;

维护财产和人身安全:筑垒设防(中国古代的镇主要是为军事目的而设的)。

材料二 古代在边要形胜之地和周郡治所驻兵戍守称“镇”的地方,同后来发展成为工商业辐辏之地的“集镇” 显然是两个完全不同的范畴。……在华北,驻兵戍守性质的“镇”历史久远。其起始年代,不会迟于唐代。……事实上,直到清中叶为止,在华北境内,凡称“镇”者,绝大部分仍以关津要道和军屯戍守之地受到瞩目,其经济意义则大都微不足道。

——摘编自从翰香《近代冀鲁豫乡村》

新课讲授

问题探究五:对比村落、集镇、城市的差异,探讨它们之间的递进关系。

古巴比伦城遗址

山西平遥古城

城镇居住的人口越来越多,商贸规模越来越大,各项功能的要求越来越高,这样城市便产生了。约公元前3500—前3100年,两河流域苏美尔人生活的地区形成城市,随后,世界上主要的农业区域,都相继产生了一批早期城市。

新课讲授

材料一体现了城市的政治军事功能,材料二、材料三体现了城市的经济功能。

阅读材料,从“城”与“市”的含义中分析其功能。

材料一 城,郭也,都邑之地,筑此以资保障也。

——《礼记·礼运》

材料二 市,买卖所之也。

——《说文解字》

材料三 贸、贾,市也。

——《尔雅·释言》

新课讲授

回顾所学知识,完成表格。

项目 洞穴 村落 集镇 城市

经济基础

人口

规模

功能

采集渔猎

少

小

居住

农业

较少

较小

聚居、经济

手工业、商业

较多

较大

聚居、经济、军事

手工业、商业

多

大

政治、经济、军事、文化

新课讲授

经济越来越多元,人口越来越多,规模越来越庞大,功能越来越复杂。

总结从洞穴到村落再到集镇最后到城市的发展趋势。

从洞穴到城市的演进,本质上是社会生产力发展和社会分工越来越细密的产物;也是人类居住环境不断改善的进程;也是生活方式与价值观念改变的过程。

新课讲授

问题探究六:分析世界各地民居多样性的影响因素。

意大利圆锥石顶屋

叙利亚北部——蜂窝泥屋房

影响民居的因素:

居住地的自然环境。

当地社会经济水平与文化习俗。

宗教习俗、历史传统、国家制度和政策。

因纽特冰屋

新墨西哥州印第安人——土坯房

伊朗民居

新课讲授

根据图片并结合所学知识,分析人类居住条件的发展特点。

各地民居特点呈现多元性;

各地民居受自然环境、经济发展水平等因素共同影响;

新式技术和建筑材料不断用于民居建设中;

各地民居的功能性越来越丰富健全。

当堂训练

高考试题荟萃

【练习1】

宋时,太平州当涂县黄池镇“商贾所聚,市井贸易,稍稍繁盛。州县官凡有需索,皆取办于一镇之内”。据此可知( )

A.商税成为政府收入主要来源

B.城市商业活动打破时空限制

C.政府积极扶持市镇经济发展

D.宋代市镇经济已经相当发达

D

当堂训练

高考试题荟萃

【练习2】

据记载,南宋初年,杭州的餐饮名店遍布全城,西湖苏堤上一家鱼羹店味道独特,店主因此得到宋高宗的召见,获赏钱、绢若干。这表明当时( )

A.社会上奢靡之风盛行

B.商人的政治地位提高

C.政府强化了市场管理

D.城市的经济功能增强

D

当堂训练

高考试题荟萃

【练习3】

明中叶以来,松江府(今上海一带)所辖市镇数量如下表所示。据此表可以得出

( )

A.①④ B.②③ C.②④ D.①③

B

时间 松江市镇数量

1550年以前 59

1551—1722年 113

1723—1861年 167

1862—1911年 369

①市镇数量增长体现出商人地位上升 ②明清时期松江地区工商业发展较快 ③市镇增多与近代开放通商口岸有关 ④清政府与民国政府都重视商业发展

当堂训练

高考试题荟萃

【练习4】

“唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇”,镇将只掌防戍守御。宋代,诸镇“置于管下火烟繁盛处,设监官,管火禁或兼酒税之事”。镇的功能变化反映了( )

A.商品经济的发展

B.坊市制度被逐渐打破

C.地方行政机构权力扩大

D.边患问题得到解决

A

当堂训练

高考试题荟萃

【练习5】

明末有人描述江南农村的变化时说,百年前的雇工“戴星出入,俗柔顺而主令尊”,如今“骄惰成风,非酒食不能劝”“夏必加下点心,冬必与早粥”。这一变化反映了( )

A.市镇经济与手工业的发展

B.政府积极推行重农政策

C.社会矛盾日益尖锐

D.农业中人身依附关系强化

A

当堂训练

高考试题荟萃

【练习6】

材料一 在艰苦抗战的岁月里,一位建筑学家在四川南溪李庄的斗室仍潜心于他所热爱的事业,奋笔写下一个学者的良知文字:

研究中国建筑可以说是逆时代的工作。……自“西式楼房”盛行于通商大埠以来,豪富商贾及中产之家无不深爱新异,以中国原有建筑为陈腐。他们虽不是蓄意将中国建筑完全毁灭,而在事实上……主要城市今日已拆改逾半,芜杂可哂……雄峙已数百年的古建筑,充沛艺术特殊趣味的街市,为一民族文化之显著表现者,亦常在“改善”的旗帜之下完全牺牲。……这与在战争炮火下被毁者同样令人伤心……一切时代趋势是历史因果,似乎含着不可免的因素。幸而同在这时代中,我国也产生了民族文化的自觉,搜集实物,考证过往,已是现代的治学精神,在传统的血流中另求新的发展,也成为今日应有的努力。

——摘自梁思成《为什么研究中国建筑》

当堂训练

高考试题荟萃

材料二 徜徉在世界文化遗产——平遥古城,宛若置身于一幅大写意的《清明上河图》,让人体味一个商帮曾经的芳华。高耸的市楼,居于城的中央,一城风光尽收眼底。吟咏着梁思成先生的文字:街市、民居、市楼、桥梁、寺塔、城垣等等,“它们的壮丽或它们的朴实,它们的工艺与大胆的结构,或它们的亲切部署与简单的秩序”,对于我们都是那么可爱,那么有意义。

有感于山西商人的创造力,梁启超任公先生曾在某一场合发言:“鄙人在海外十余年,对于外人批评吾国商业能力,常无辞以对,独至此,有历史,有基础,能继续发达之山西商业……有改良中国金融业之资格者……诸君一举手,一投足,非徒诸君自身利害之所系,于国民经济、国家财政且有莫大影响焉。”

——选编自梁思成《我国伟大的建筑传统与遗产》、梁启超《饮冰室合集》

当堂训练

高考试题荟萃

(1)思考:以科学精神保护中国古建筑。教训:自然灾难,战争,工业化和城市化,环境污染,生态失衡。

(2)选择阐述①,演变:起源于西汉长安,最初是管理市场的官署,后有的演变为聚民交易的场所。名称:市。

选择阐述②,依据:晋商创办了中国最早的私人金融机构——票号。

评价:造就许多富商巨贾和商界精英;推动山西经济进步;促进中国商品经济和对外贸易发展。

(1)分析指出材料一中作者所做的“逆时代”思考是什么 这位建筑学家的祈愿与思考在20世纪70年代变成了世界范围内人们的共识。根据材料一,结合所学,概括指出那些促使人们保护文化环境和自然环境的历史教训。

(2)根据材料二,结合所学,请选择阐述:①由平遥古城的市楼,分析说明中国古代市楼角色的演变,并指出古代城中特定商业区的名称。②梁启超认为晋商具备了“改良中国金融业之资格”的依据是什么 请用一段话简要评价晋商活动的作用。

当堂训练

典型例题分析

【练习1】

中国古代黄河流域的居民生活在小村落里,房子是半地穴式的,屋顶上盖着厚厚的茅草以抵御冬天的严寒。被洪水和风从上游草原带过来的粟,像补丁一样散布在黄河谷地,在这肥沃的黄土地上生了根。据此,解读正确的是( )

A.村落推动中国古代农业产生

B.自然环境和社会经济水平制约居住形式

C.黄河流域黍粟复种相当普及

D.北方旱田精耕细作的农业技术体系形成

B

当堂训练

典型例题分析

【练习2】

雅典卫城平面布局呈开放式,中国古代传统城市平面布局多呈规整式。在建筑方位上,雅典卫城呈东西向,而中国古代传统城市多呈南北向。这主要是由于

( )

A.政治文化的差异

B.经济水平的高低

C.民众数量的多寡

D.地理位置的不同

A

当堂训练

典型例题分析

【练习3】

虽然罗马公民人数激增,居民住房形势日益严峻,但是罗马皇帝奥古斯都却将复合式公寓的高度限制在21米(五层)以下。后来因为罗马城发生了一场大火,罗马皇帝尼禄发布政令,规定公寓高度不能超过18米。据此推断,该时期的罗马( )

A.人口压力得到缓解 B.城市建筑水平落后

C.积极推动城市扩张 D.注重城市规划管理

D

课堂小结

谢谢大家

第10课 古代的村落、集镇和城市

第四单元

历史

单元分析

本单元主要讲述人类居住形式与环境的变迁。第10课讲述村落、集镇、城市的出现与世界各地民居的特点。第11课讲述近代以来城市化的演进、人类居住条件和基础设施的变化,以及城市化带来的问题。人类产生以后,居住形式逐渐变化,特别是农业的产生,促使人们定居生活,由此产生村落。村落具有居住、防御、繁衍、集体活动等功能。居民定期交换物品,促进了集市的产生。出于保护财产和人身安全的需要,集市发展成为集镇。随着居住人口的增加,集镇的交往、商贸、防御功能不断增强,城市逐渐形成。受各地自然环境、经济发展水平、文化习俗等因素的影响,世界各地民居具有各自特点。进入近代以来,特别是工业革命后城市化进程加快,人们的居住条件得到改善,生活服务更加便捷,城市的各项功能增强,基础设施建设也更加完善。同时,环境污染、交通拥堵、贫富矛盾加剧等社会问题也日益突显出来。

单元分析

本单元的主线是人类居住形式、居住环境从古至今的变迁,通过本部分内容的学习,可以掌握其发展的历程,更加深刻地理解人类与环境的关系;人类不断改造自然、建设城市、改善居住条件与生活环境,这是人民群众勤劳智慧的体现,也是其历史创造者地位的体现;每个时期居住条件和生活环境的改善均以当时生产力的发展作为基础,这充分体现了经济基础决定上层建筑的原理;城市化给人们的生活带来舒适和便利的同时,也带来一些环境和社会问题,通过对这一问题的认识与思考可以进一步培养学生利用唯物史观辩证、客观地分析历史与现实问题的能力,体会人与自然和谐相处的必要性,增进学生对人类命运共同体这一概念的理解。

①通过学习中西方村落、集镇和城市的形成过程,理清三者之间的阶段关系,培养对古代人类生活环境的时空发展历程及阶段特征的认识。

②通过史料分析,探究世界各地不同特色的民居,正确认识居住条件和环境与民居的关系;综合分析不同时期人类的生活居住环境,理解生产力的发展是推动变革的根本原因,运用唯物史观的基本理论,进一步强化史料实证意识与方法。

③综合运用各种文献资料,提取分析有效信息,并在问题探究的过程中,尝试以论从史出、史论结合的历史学习方法探讨关于城市出现原因的多种学术观点,体会历史解释的多元性;结合各地历史背景理解世界各地民居的特点,对其进行合理的历史解释与评价,培养提取信息、解读材料和分析归纳的能力。

④通过学习世界各地民居的多样性,理解人类各文明发展历程中存在的普遍性和特殊性,增强对人类文明多样性的认识;通过了解古代中国民居的特点,提升发现美、感受美、欣赏美的能力,坚定文化自信。

学习目标

重点:

古代村落、集镇和城市的形成原因及功能。

难点:

古代世界各地民居多元化特征的原因。

学习重难点

导入新课

新课讲授

问题探究一:探究古代人类居住形式的演变。

看图说明早期先民居住形式的变革。

穴居→巢居→半穴居→地面筑屋。

新课讲授

早期人类穴居、巢居的演变过程

穴居的演化

原始巢居发展序列

新课讲授

阅读下列材料,概括人类居住形式演变的原因。

材料一 上古穴居而野处。后世圣人,易之以宫室。上栋下宇,以待风雨……

——《周易·系辞下》

材料二 古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。下润湿伤民,故圣王作为宫室……

——《墨子·辞过》

新课讲授

材料三 人类最初住在洞穴里,当时的人们以狩猎为生。在洞穴中,他们很安全。人们在洞口生火,这样既能取暖又能在他们烤肉时防范动物。人类离开洞穴,气候或许是个原因。当冰川撤回到北方时,气候变得温暖潮湿,植物生长,阳光让人们走出洞门,正如它催发了花开。同时,冰川消融让其他地区的肥沃土壤得以显露,大批畜群也随之而去,离开人类居住的平原——这意味着狩猎不再是可靠的食物来源。从狩猎到农业、从洞穴到房屋是一个缓慢的、渐进的过程。大约是在1万年前,农业定居地诞生了,定居地意味着房屋。房屋是一种创造物,一种新东西,一种独立于洞穴观念的庇护所。洞穴的基本形态大体上是半圆的,于是房屋就设计成圆形的。

——摘编自[英]加得纳《人类的居所:房屋的起源和演变》

自然环境变化;原始农业出现;建房技术不断发展。

新课讲授

古代村落建有住宅、仓廪、地窖和公共活动场所等,为人们的定居、繁衍和防卫提供了条件和保障,也为人们进行集体活动提供了便利。

结合史料思考古代村落的优势条件。

到了姜寨遗址的中期,由于同一群体内也开始半族分化,于是开始出现四个群体。群体内的房屋布局以一座大型房屋为核心,呈同心圆格局分布。……环壕的作用在于阻挡来自聚落外部的野兽等威胁,同时又有团结聚落成员,助其产生群体意识的作用。在中小型房屋的周围还发现了大量的土坑,应该是用于存贮粮食等的窖穴。

——宫本一夫《从神话到历史》

姜寨遗址布局示意图

问题探究二:以中国为例,从多角度认识村落。

新课讲授

生活来源:自然所得,从事种植、养殖、采伐等农业劳动;

规模小,具有内向性;

不经规划,自然生长;

聚族而居,血缘纽带。

思考古代村落的特点。

新课讲授

用时空轴的方式梳理中国集镇发展的历程。

问题探究三:梳理中国集镇发展的历程。

新课讲授

问题探究四:依据材料,多角度分析集镇出现与发展的原因。

有哪些因素推动了集镇的出现与发展呢

材料一 生产力的发展使手工业从农业中分离出来……出现了直接以交换为目的的商品生产,便于手工业品与农产品交换的农村聚落逐步发展成为了集市……

生产力的进一步发展使商业成为与手工业和农业并列的独立经济部门,适应手工业生产相对集中的需要和商人务商的便利,集市就演化成农民、手工业者和商人共同定居的具有多种功能的集镇。

——据张虎林《农村经济学》国际文化出版公司,第281页整理

新课讲授

社会生产力的发展;

社会分工及手工业发展的推动:原始社会末期古代集镇的雏形;

人口聚集,商业发展;

维护财产和人身安全:筑垒设防(中国古代的镇主要是为军事目的而设的)。

材料二 古代在边要形胜之地和周郡治所驻兵戍守称“镇”的地方,同后来发展成为工商业辐辏之地的“集镇” 显然是两个完全不同的范畴。……在华北,驻兵戍守性质的“镇”历史久远。其起始年代,不会迟于唐代。……事实上,直到清中叶为止,在华北境内,凡称“镇”者,绝大部分仍以关津要道和军屯戍守之地受到瞩目,其经济意义则大都微不足道。

——摘编自从翰香《近代冀鲁豫乡村》

新课讲授

问题探究五:对比村落、集镇、城市的差异,探讨它们之间的递进关系。

古巴比伦城遗址

山西平遥古城

城镇居住的人口越来越多,商贸规模越来越大,各项功能的要求越来越高,这样城市便产生了。约公元前3500—前3100年,两河流域苏美尔人生活的地区形成城市,随后,世界上主要的农业区域,都相继产生了一批早期城市。

新课讲授

材料一体现了城市的政治军事功能,材料二、材料三体现了城市的经济功能。

阅读材料,从“城”与“市”的含义中分析其功能。

材料一 城,郭也,都邑之地,筑此以资保障也。

——《礼记·礼运》

材料二 市,买卖所之也。

——《说文解字》

材料三 贸、贾,市也。

——《尔雅·释言》

新课讲授

回顾所学知识,完成表格。

项目 洞穴 村落 集镇 城市

经济基础

人口

规模

功能

采集渔猎

少

小

居住

农业

较少

较小

聚居、经济

手工业、商业

较多

较大

聚居、经济、军事

手工业、商业

多

大

政治、经济、军事、文化

新课讲授

经济越来越多元,人口越来越多,规模越来越庞大,功能越来越复杂。

总结从洞穴到村落再到集镇最后到城市的发展趋势。

从洞穴到城市的演进,本质上是社会生产力发展和社会分工越来越细密的产物;也是人类居住环境不断改善的进程;也是生活方式与价值观念改变的过程。

新课讲授

问题探究六:分析世界各地民居多样性的影响因素。

意大利圆锥石顶屋

叙利亚北部——蜂窝泥屋房

影响民居的因素:

居住地的自然环境。

当地社会经济水平与文化习俗。

宗教习俗、历史传统、国家制度和政策。

因纽特冰屋

新墨西哥州印第安人——土坯房

伊朗民居

新课讲授

根据图片并结合所学知识,分析人类居住条件的发展特点。

各地民居特点呈现多元性;

各地民居受自然环境、经济发展水平等因素共同影响;

新式技术和建筑材料不断用于民居建设中;

各地民居的功能性越来越丰富健全。

当堂训练

高考试题荟萃

【练习1】

宋时,太平州当涂县黄池镇“商贾所聚,市井贸易,稍稍繁盛。州县官凡有需索,皆取办于一镇之内”。据此可知( )

A.商税成为政府收入主要来源

B.城市商业活动打破时空限制

C.政府积极扶持市镇经济发展

D.宋代市镇经济已经相当发达

D

当堂训练

高考试题荟萃

【练习2】

据记载,南宋初年,杭州的餐饮名店遍布全城,西湖苏堤上一家鱼羹店味道独特,店主因此得到宋高宗的召见,获赏钱、绢若干。这表明当时( )

A.社会上奢靡之风盛行

B.商人的政治地位提高

C.政府强化了市场管理

D.城市的经济功能增强

D

当堂训练

高考试题荟萃

【练习3】

明中叶以来,松江府(今上海一带)所辖市镇数量如下表所示。据此表可以得出

( )

A.①④ B.②③ C.②④ D.①③

B

时间 松江市镇数量

1550年以前 59

1551—1722年 113

1723—1861年 167

1862—1911年 369

①市镇数量增长体现出商人地位上升 ②明清时期松江地区工商业发展较快 ③市镇增多与近代开放通商口岸有关 ④清政府与民国政府都重视商业发展

当堂训练

高考试题荟萃

【练习4】

“唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇”,镇将只掌防戍守御。宋代,诸镇“置于管下火烟繁盛处,设监官,管火禁或兼酒税之事”。镇的功能变化反映了( )

A.商品经济的发展

B.坊市制度被逐渐打破

C.地方行政机构权力扩大

D.边患问题得到解决

A

当堂训练

高考试题荟萃

【练习5】

明末有人描述江南农村的变化时说,百年前的雇工“戴星出入,俗柔顺而主令尊”,如今“骄惰成风,非酒食不能劝”“夏必加下点心,冬必与早粥”。这一变化反映了( )

A.市镇经济与手工业的发展

B.政府积极推行重农政策

C.社会矛盾日益尖锐

D.农业中人身依附关系强化

A

当堂训练

高考试题荟萃

【练习6】

材料一 在艰苦抗战的岁月里,一位建筑学家在四川南溪李庄的斗室仍潜心于他所热爱的事业,奋笔写下一个学者的良知文字:

研究中国建筑可以说是逆时代的工作。……自“西式楼房”盛行于通商大埠以来,豪富商贾及中产之家无不深爱新异,以中国原有建筑为陈腐。他们虽不是蓄意将中国建筑完全毁灭,而在事实上……主要城市今日已拆改逾半,芜杂可哂……雄峙已数百年的古建筑,充沛艺术特殊趣味的街市,为一民族文化之显著表现者,亦常在“改善”的旗帜之下完全牺牲。……这与在战争炮火下被毁者同样令人伤心……一切时代趋势是历史因果,似乎含着不可免的因素。幸而同在这时代中,我国也产生了民族文化的自觉,搜集实物,考证过往,已是现代的治学精神,在传统的血流中另求新的发展,也成为今日应有的努力。

——摘自梁思成《为什么研究中国建筑》

当堂训练

高考试题荟萃

材料二 徜徉在世界文化遗产——平遥古城,宛若置身于一幅大写意的《清明上河图》,让人体味一个商帮曾经的芳华。高耸的市楼,居于城的中央,一城风光尽收眼底。吟咏着梁思成先生的文字:街市、民居、市楼、桥梁、寺塔、城垣等等,“它们的壮丽或它们的朴实,它们的工艺与大胆的结构,或它们的亲切部署与简单的秩序”,对于我们都是那么可爱,那么有意义。

有感于山西商人的创造力,梁启超任公先生曾在某一场合发言:“鄙人在海外十余年,对于外人批评吾国商业能力,常无辞以对,独至此,有历史,有基础,能继续发达之山西商业……有改良中国金融业之资格者……诸君一举手,一投足,非徒诸君自身利害之所系,于国民经济、国家财政且有莫大影响焉。”

——选编自梁思成《我国伟大的建筑传统与遗产》、梁启超《饮冰室合集》

当堂训练

高考试题荟萃

(1)思考:以科学精神保护中国古建筑。教训:自然灾难,战争,工业化和城市化,环境污染,生态失衡。

(2)选择阐述①,演变:起源于西汉长安,最初是管理市场的官署,后有的演变为聚民交易的场所。名称:市。

选择阐述②,依据:晋商创办了中国最早的私人金融机构——票号。

评价:造就许多富商巨贾和商界精英;推动山西经济进步;促进中国商品经济和对外贸易发展。

(1)分析指出材料一中作者所做的“逆时代”思考是什么 这位建筑学家的祈愿与思考在20世纪70年代变成了世界范围内人们的共识。根据材料一,结合所学,概括指出那些促使人们保护文化环境和自然环境的历史教训。

(2)根据材料二,结合所学,请选择阐述:①由平遥古城的市楼,分析说明中国古代市楼角色的演变,并指出古代城中特定商业区的名称。②梁启超认为晋商具备了“改良中国金融业之资格”的依据是什么 请用一段话简要评价晋商活动的作用。

当堂训练

典型例题分析

【练习1】

中国古代黄河流域的居民生活在小村落里,房子是半地穴式的,屋顶上盖着厚厚的茅草以抵御冬天的严寒。被洪水和风从上游草原带过来的粟,像补丁一样散布在黄河谷地,在这肥沃的黄土地上生了根。据此,解读正确的是( )

A.村落推动中国古代农业产生

B.自然环境和社会经济水平制约居住形式

C.黄河流域黍粟复种相当普及

D.北方旱田精耕细作的农业技术体系形成

B

当堂训练

典型例题分析

【练习2】

雅典卫城平面布局呈开放式,中国古代传统城市平面布局多呈规整式。在建筑方位上,雅典卫城呈东西向,而中国古代传统城市多呈南北向。这主要是由于

( )

A.政治文化的差异

B.经济水平的高低

C.民众数量的多寡

D.地理位置的不同

A

当堂训练

典型例题分析

【练习3】

虽然罗马公民人数激增,居民住房形势日益严峻,但是罗马皇帝奥古斯都却将复合式公寓的高度限制在21米(五层)以下。后来因为罗马城发生了一场大火,罗马皇帝尼禄发布政令,规定公寓高度不能超过18米。据此推断,该时期的罗马( )

A.人口压力得到缓解 B.城市建筑水平落后

C.积极推动城市扩张 D.注重城市规划管理

D

课堂小结

谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化