第六单元 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活--人教版高中历史选择性必修2教学课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 第六单元 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活--人教版高中历史选择性必修2教学课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 162.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

第六单元

历史

学习目标

①通过学习现代医疗卫生事业的建立及发展,将现代医疗卫生体系的建立定位在20世纪中期以来的时间框架下,能够结合世界史和中国史的相关史实理解其在不同空间框架下建立的过程。

②通过整理辨析不同类型的相关史料,探究医疗卫生体系对社会生活的影响。

③从中国人民抗击疾病的具体实践中挖掘信息,感悟现代医疗卫生体系在生活中的重要作用,从历史的角度解释现实问题。

④分析中国爱国卫生运动发挥的作用,认识中国现代卫生体系把人民的生命安全和身体健康放在首位,从而认同健康中国战略并立志为此作出自己的贡献。

学习重难点

重点:

了解现代医疗卫生事业的建立及发展。

难点:

医疗卫生体系对社会生活的影响。

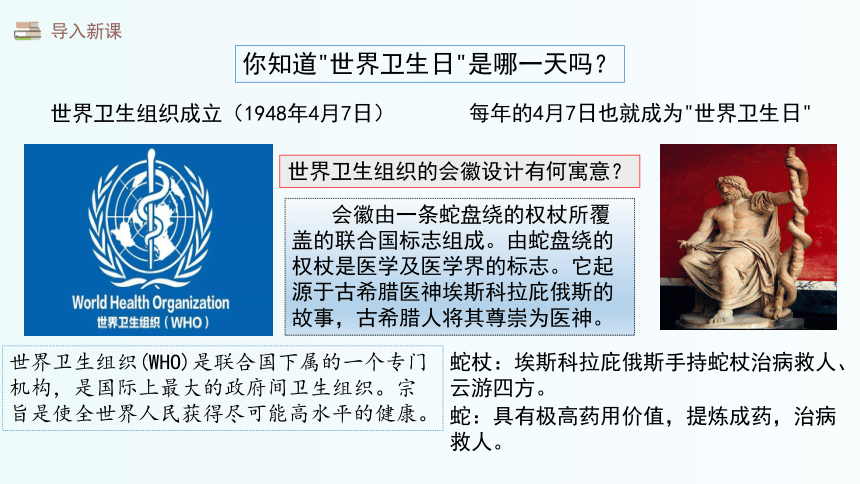

你知道"世界卫生日"是哪一天吗?

世界卫生组织成立(1948年4月7日)

每年的4月7日也就成为"世界卫生日"

世界卫生组织的会徽设计有何寓意?

会徽由一条蛇盘绕的权杖所覆盖的联合国标志组成。由蛇盘绕的权杖是医学及医学界的标志。它起源于古希腊医神埃斯科拉庇俄斯的故事,古希腊人将其尊崇为医神。

世界卫生组织(WHO)是联合国下属的一个专门机构,是国际上最大的政府间卫生组织。宗旨是使全世界人民获得尽可能高水平的健康。

蛇杖:埃斯科拉庇俄斯手持蛇杖治病救人、云游四方。

蛇:具有极高药用价值,提炼成药,治病救人。

导入新课

新课讲授

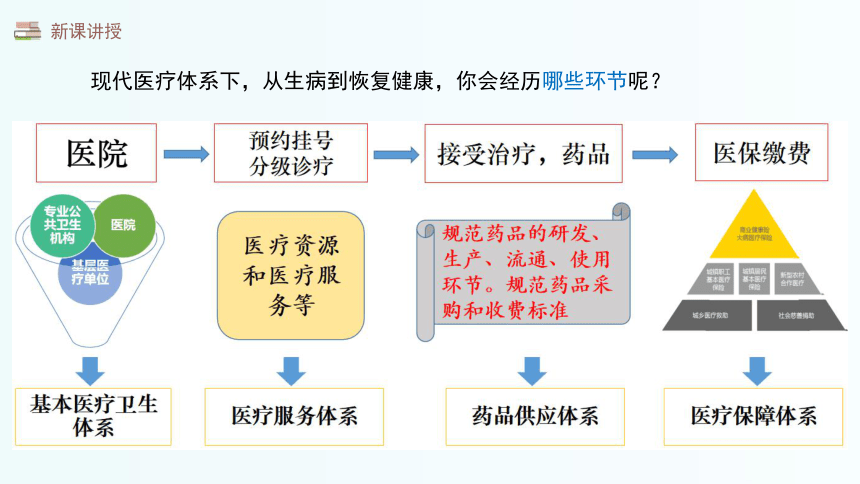

现代医疗体系下,从生病到恢复健康,你会经历哪些环节呢?

新课讲授

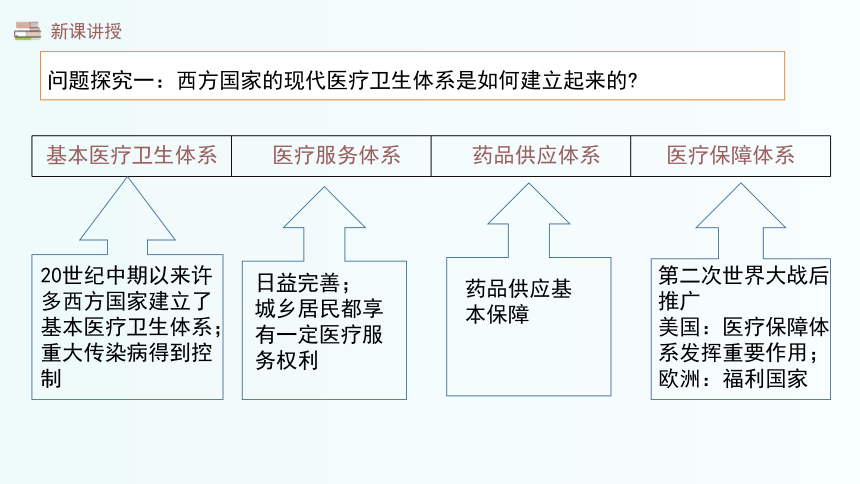

问题探究一:西方国家的现代医疗卫生体系是如何建立起来的?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}基本医疗卫生体系

医疗服务体系

药品供应体系

医疗保障体系

20世纪中期以来许多西方国家建立了基本医疗卫生体系;

重大传染病得到控制

日益完善;

城乡居民都享有一定医疗服务权利

药品供应基本保障

第二次世界大战后推广

美国:医疗保障体系发挥重要作用;

欧洲:福利国家

新课讲授

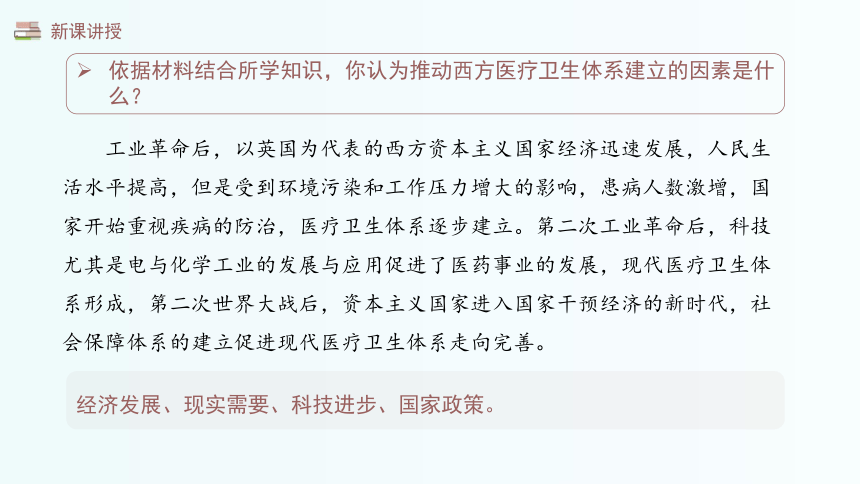

工业革命后,以英国为代表的西方资本主义国家经济迅速发展,人民生活水平提高,但是受到环境污染和工作压力增大的影响,患病人数激增,国家开始重视疾病的防治,医疗卫生体系逐步建立。第二次工业革命后,科技尤其是电与化学工业的发展与应用促进了医药事业的发展,现代医疗卫生体系形成,第二次世界大战后,资本主义国家进入国家干预经济的新时代,社会保障体系的建立促进现代医疗卫生体系走向完善。

经济发展、现实需要、科技进步、国家政策。

依据材料结合所学知识,你认为推动西方医疗卫生体系建立的因素是什么?

新课讲授

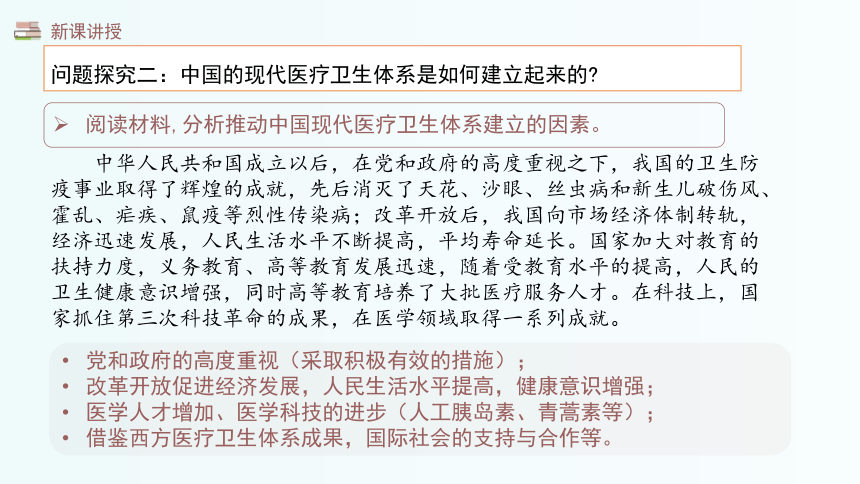

问题探究二:中国的现代医疗卫生体系是如何建立起来的?

阅读材料,分析推动中国现代医疗卫生体系建立的因素。

中华人民共和国成立以后,在党和政府的高度重视之下,我国的卫生防疫事业取得了辉煌的成就,先后消灭了天花、沙眼、丝虫病和新生儿破伤风、霍乱、疟疾、鼠疫等烈性传染病;改革开放后,我国向市场经济体制转轨,经济迅速发展,人民生活水平不断提高,平均寿命延长。国家加大对教育的扶持力度,义务教育、高等教育发展迅速,随着受教育水平的提高,人民的卫生健康意识增强,同时高等教育培养了大批医疗服务人才。在科技上,国家抓住第三次科技革命的成果,在医学领域取得一系列成就。

党和政府的高度重视(采取积极有效的措施);

改革开放促进经济发展,人民生活水平提高,健康意识增强;

医学人才增加、医学科技的进步(人工胰岛素、青蒿素等);

借鉴西方医疗卫生体系成果,国际社会的支持与合作等。

新课讲授

问题探究三:爱国卫生运动如何改变了人们的社会生活?

材料一 我国全人口的发病数累计每年约一亿四千万人,死亡率在千分之三十以上,其中半数以上是死于可以预防的传染病上,如鼠疫、霍乱、麻疹、天花、伤寒、痢疾、斑疹伤寒、回归热等危害最大的疾病,而黑热病、血吸虫病、疟疾、麻风、性病等,也大大侵害着人民的健康。

——1950年9月政务院第49次政务会议上的报告

材料二 为了防控传染病、提高人民健康水平,改变“脏乱差”的环境面貌,建设一个清洁美丽的社会,迫切需要进行群众性的卫生运动。面对新生的人民政权,以美国为首的帝国主义国家亡我之心不死,毅然发动了朝鲜战争,将战火烧到了鸭绿江边,严重地威胁着中华人民共和国的国家安全。1952年2月29日,美国出动共14批148架次飞机侵入我国安东、抚顺等地,播散带有细菌、病毒的昆虫,对朝鲜和我国发动了细菌战争。“1952年美军在天津大沽口外用潜艇偷施细菌武器,散布了大量带有细菌的蚂蚁、蚊子等十几种昆虫,直袭北塘、大沽和塘沽,威胁天津和北平两地。”为了反对细菌战,毛泽东主席号召:“动员起来,讲究卫生,减少疾病,提高健康水平,粉碎敌人的细菌战争。”要求“通令东北军区、华北军区、华东军区及华南军区仿志愿军办法组织防疫机构,进行清洁卫生工作”。1952年3月13日,中央人民政府政务院和人民革命军事委员会联合发出指示,“要求全国人民大力进行防疫工作,开展广泛的卫生清洁运动,实行灭蝇、灭蚊、灭虱、灭蚤、清秽等工作,并以城市及交通要道为重点。”

——摘编自吴继金《新中国成立初期的爱国卫生运动》

阅读材料,思考爱国卫生运动如何改变了人们的社会生活。

新课讲授

材料三 医疗卫生事关人民群众身体健康。为切实解决人民群众“看病难、看病贵”问题,党和政府从深化医药卫生体制改革着手,努力破解这道难题。2003年“非典”之后,党和政府推动中华人民共和国成立以来规模最大的公共卫生体系建设,基本建成覆盖城乡、功能比较完善的疾病预防控制体系和应急医疗救治体系县、乡、村三级医疗卫生机构基础设施建设步伐加快,以社区为基础的新型城市医疗卫生服务体系初步建立,药品生产、流通、监管体系不断完善。妇幼保健得到加强。2009年,《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009—2011年)》同时出台。到2011年,新医改已取得重大阶段性成就,基本医疗保障制度实现全覆盖,初步建立起国家基本药物制度,城乡医疗卫生服务能力明显提升,基本公共卫生服务均等化取得重要进展,突发公共卫生事件应对能力显著增强,正向人人享有基本医疗服务的目标稳步迈进。

——摘编自吴继金《新中国成立初期的爱国卫生运动》

爱国卫生运动促进了人民健康状况的改善,改变了人们的生活方式,强化了全民的卫生意识。

新课讲授

问题探究四:新中国成立后公共卫生事业如何发展?

新课讲授

新中国的卫生事业奠基于新中国成立至1954年。1949年10月,成立中央防疫委员会,颁布多项除疫法规条例并开展以预防为主的大规模爱国卫生运动。1949年11月,设立专管卫生防疫工作的公共卫生局。国家注意统筹公共卫生城市乡村协调发展,1950年,第一届全国卫生会议提出了县设卫生院、区设卫生所、行政村设卫生委员、自然村设卫生员的新中国农村医疗卫生组织形式。这些基层机构的卫生医务人员相互配合,通过发动群众开展公共卫生运动,成功执行公共卫生计划。新中国成立初期,西医人才少又都集中在城市,而数量在十倍以上的中医大夫们活跃于乡村与城市中,为了更好地服务人民群众,中西医结合成为新中国卫生医疗系统组织的指导方针之一。通过努力,我国逐步组建了由卫生防疫、地方病控制、妇幼保健等部分组成的,比较完整的公共卫生机构体系。新中国在公共卫生事业的成绩和经验被世界卫生组织称为“以最少投入获得了最大健康效益”的“中国模式”,并在世界其他国家宣传和推广。

——摘编自胡克夫《新中国社会主义卫生事业和防疫体系的创立与发展》等

结合教材,分析新中国成立后公共卫生事业发展的特点。

新课讲授

起步晚;以预防为主;城乡协调发展;健全卫生防疫网络(医疗服务网络);人民至上的理念;采用中西医结合方针;广泛发动群众参与;成本低,效果好。

问题探究五:中国的现代医疗卫生体系在防灾抗灾上是如何发挥作用的?

新课讲授

材料一 20世纪中叶,血吸虫病曾给我国南方的劳动人民带去深重的灾难,被称为“瘟神”。1951年党中央决定成立中共中央血防九人小组;1953年国务院下文,各省、市、县建立血吸虫病防治机构;1956年制订的《全国农业发展纲要》第26条明确规定“在七至十二年间消灭血吸虫病”。

省、市、县到乡镇四级血防机构至基层的各防治机构,以印发资料、巡回放电影、有线广播、墙报、文艺演唱等形式,将防疫工作做到了田间地头和千家万户,针对不同地貌创造出了结合生产围垦荒洲、堵汊、不围而垦、矮围垦种、筑圩蓄水药浸、开新沟填旧沟、修筑“灭螺带”、药杀、火烧、火焰喷杀、药物泥糊和机动喷雾器喷药、拖拉机机耕灭螺等行之有效的方法。至1984年年底,全国已治愈血吸虫病病人一千一百多万,一百九十三个县(市、区)基本消灭了血吸虫病。

——摘编自贺绍东《万众一心送“瘟神”——新中国围歼血吸虫病纪实》

材料二 2008年5月12日,四川汶川发生特大地震。全国参加地震灾区医疗防疫的人员达10万人次,救治伤病员164万人次。大救治、大转运、大接治、大防疫规模空前。

依据材料,分析现代医疗卫生体系的建立在防灾抗灾上发挥的作用。

新课讲授

中国现代医疗卫生体系把人民的生命安全和身体健康放在首位,高度关注民生,重视灾后防疫与疫情防治;注重顶层设计,建立起从中央到基层一整套防治体系、防疫机构;制度优势能够在短时间内调集全国范围的医护人员投入救灾和抗击疫情的一线,迅速开展基础医疗建设,调配和生产各类医疗物资,为防灾救灾提供坚实的物质支持;因地制宜,采取有步骤的行之有效的办法;重视基层疫情防控,坚持群防群治,普及宣传教育工作,提升民众认识。

新课讲授

问题探究六:如何看待国际组织在现代医疗卫生体系中发挥的作用?

材料一 19世纪初,霍乱从印度和中东波及欧洲。此起彼伏的政治动荡和社会混乱,让欧洲成为霍乱流行的重灾区。1851年,英、法等欧洲12国召开了世界公共卫生史上第一届国际卫生大会。部分科学家认为霍乱是一种接触传染类疾病,但英国不予认可和支持。1883年霍乱再次暴发,法国和德国政府经过调查,确认霍乱是一种接触传染类疾病,并指出霍乱是英国商船从印度港口传到欧洲。调查结果遭到英国政府的强烈抵制。因此,世界卫生大会从第一届开始40年内没有通过和签署任何国际公约。

——摘编自张勇安《谁是“卫生帝国主义”?》

材料二 1948年,世界卫生组织成立,成为联合国框架下的全球卫生治理的专业机制。成立以来,世界卫生组织通过订立《国际卫生条例》,为全球卫生安全建立起了国际法律架构;通过设立多种项目,促进地方性疾病和传染病的防治,推动公共卫生事业的发展。世界卫生组织作为全球负责促进和保护健康的主要国际机构,在全球卫生治理中占有中心地位。世界卫生组织成员国由1948年的53个发展到2015年的194个。

——摘编自晋继勇、郑鑫《全球卫生治理中的国际机制间互动——以世界卫

生组织和世界银行为例》

分析19世纪世界卫生大会难有成效的原因。与19世纪世界卫生大会相比,说明第二次世界大战后世界卫生组织的特点,并简析其成立的意义。

新课讲授

原因:欧洲的政治动荡和国际格局的变化;科学界对霍乱认知的差异;欧洲国家内部矛盾尖锐,利益诉求不同;以欧洲为中心,没有兼顾殖民地的利益。

特点:有制度化的框架;有国际法保障;更具专业性;在全球卫生治理中居于中心地位;更具广泛性,世界大部分国家参与。

成立的意义:有利于推动地方性疾病和传染病的防治;有利于推动全球公共卫生事业的发展;推动了全球治理的制度化、体系化;进一步推动全球一体化,促进人类共同体意识的形成。

新课讲授

携手同行 方显大国担当!

敬爱生命 方为仁爱之举!

共建人类卫生健康共同体

当堂训练

高考试题荟萃

【练习1】

从1950年到1957年,中国人的平均寿命从36岁延长到57岁。学龄儿童的入学率同期从25%增至50%,进入大、中学校的人数也大量增加。这主要取决于( )

A.人们对健康和教育的重视

B.教育卫生事业的健康发展

C.社会主义经济体系的完善

D.社会主义制度的逐步建立

D

当堂训练

高考试题荟萃

【练习2】

(节选)英国税收与福利对家庭收入的影响(1983—1984年度)(单位:英镑)

积极作用:救济低收入者(缩小贫富差距);保障儿童利益。

据材料分析英国福利政策的积极作用。

当堂训练

典型例题分析

【练习1】

19世纪以前,英国专科医生盛行,其服务价格昂贵,19世纪以后,这个群体的市场份额缩小,全科医生迅速崛起,且服务价格低廉。这一变化说明( )

A.医疗资源呈现社会化分配的趋势

B.专科医生已经不适应时代的需求

C.工业革命导致人们健康状况恶化

D.工业革命推动了医疗技术的进步

A

当堂训练

典型例题分析

【练习2】

20世纪90年代后,世界卫生组织在全球推广直接面视下短程督导化疗(DOTS),提高了结核病治愈率。但截至目前,结核病防治和抗结核病药物研发仍面临严重的资金缺口。如何吸引更多全球资本进入抗结核领域,成为业界关切的焦点。由此可知,疾病防治( )

A.亟须世界卫生组织的具体指导 B.由世界经济发展水平决定

C.推动中医药业焕发出新的生机 D.需要广泛深入的国际合作

D

当堂训练

典型例题分析

【练习3】

国务院办公厅于2022年3月3日印发的《“十四五”中医药发展规划》明确指出:到2025年,中医药健康服务能力明显增强,中医药高质量发展政策和体系进一步完善,中医药振兴发展取得积极成效,在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。该规划的印发( )

A.有助于完善国家的治理体系 B.增强了中医药健康服务能力

C.有利于中医药文化传承创新 D.开启了中西医学结合的道路

C

课堂小结

谢谢大家

第六单元

历史

学习目标

①通过学习现代医疗卫生事业的建立及发展,将现代医疗卫生体系的建立定位在20世纪中期以来的时间框架下,能够结合世界史和中国史的相关史实理解其在不同空间框架下建立的过程。

②通过整理辨析不同类型的相关史料,探究医疗卫生体系对社会生活的影响。

③从中国人民抗击疾病的具体实践中挖掘信息,感悟现代医疗卫生体系在生活中的重要作用,从历史的角度解释现实问题。

④分析中国爱国卫生运动发挥的作用,认识中国现代卫生体系把人民的生命安全和身体健康放在首位,从而认同健康中国战略并立志为此作出自己的贡献。

学习重难点

重点:

了解现代医疗卫生事业的建立及发展。

难点:

医疗卫生体系对社会生活的影响。

你知道"世界卫生日"是哪一天吗?

世界卫生组织成立(1948年4月7日)

每年的4月7日也就成为"世界卫生日"

世界卫生组织的会徽设计有何寓意?

会徽由一条蛇盘绕的权杖所覆盖的联合国标志组成。由蛇盘绕的权杖是医学及医学界的标志。它起源于古希腊医神埃斯科拉庇俄斯的故事,古希腊人将其尊崇为医神。

世界卫生组织(WHO)是联合国下属的一个专门机构,是国际上最大的政府间卫生组织。宗旨是使全世界人民获得尽可能高水平的健康。

蛇杖:埃斯科拉庇俄斯手持蛇杖治病救人、云游四方。

蛇:具有极高药用价值,提炼成药,治病救人。

导入新课

新课讲授

现代医疗体系下,从生病到恢复健康,你会经历哪些环节呢?

新课讲授

问题探究一:西方国家的现代医疗卫生体系是如何建立起来的?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}基本医疗卫生体系

医疗服务体系

药品供应体系

医疗保障体系

20世纪中期以来许多西方国家建立了基本医疗卫生体系;

重大传染病得到控制

日益完善;

城乡居民都享有一定医疗服务权利

药品供应基本保障

第二次世界大战后推广

美国:医疗保障体系发挥重要作用;

欧洲:福利国家

新课讲授

工业革命后,以英国为代表的西方资本主义国家经济迅速发展,人民生活水平提高,但是受到环境污染和工作压力增大的影响,患病人数激增,国家开始重视疾病的防治,医疗卫生体系逐步建立。第二次工业革命后,科技尤其是电与化学工业的发展与应用促进了医药事业的发展,现代医疗卫生体系形成,第二次世界大战后,资本主义国家进入国家干预经济的新时代,社会保障体系的建立促进现代医疗卫生体系走向完善。

经济发展、现实需要、科技进步、国家政策。

依据材料结合所学知识,你认为推动西方医疗卫生体系建立的因素是什么?

新课讲授

问题探究二:中国的现代医疗卫生体系是如何建立起来的?

阅读材料,分析推动中国现代医疗卫生体系建立的因素。

中华人民共和国成立以后,在党和政府的高度重视之下,我国的卫生防疫事业取得了辉煌的成就,先后消灭了天花、沙眼、丝虫病和新生儿破伤风、霍乱、疟疾、鼠疫等烈性传染病;改革开放后,我国向市场经济体制转轨,经济迅速发展,人民生活水平不断提高,平均寿命延长。国家加大对教育的扶持力度,义务教育、高等教育发展迅速,随着受教育水平的提高,人民的卫生健康意识增强,同时高等教育培养了大批医疗服务人才。在科技上,国家抓住第三次科技革命的成果,在医学领域取得一系列成就。

党和政府的高度重视(采取积极有效的措施);

改革开放促进经济发展,人民生活水平提高,健康意识增强;

医学人才增加、医学科技的进步(人工胰岛素、青蒿素等);

借鉴西方医疗卫生体系成果,国际社会的支持与合作等。

新课讲授

问题探究三:爱国卫生运动如何改变了人们的社会生活?

材料一 我国全人口的发病数累计每年约一亿四千万人,死亡率在千分之三十以上,其中半数以上是死于可以预防的传染病上,如鼠疫、霍乱、麻疹、天花、伤寒、痢疾、斑疹伤寒、回归热等危害最大的疾病,而黑热病、血吸虫病、疟疾、麻风、性病等,也大大侵害着人民的健康。

——1950年9月政务院第49次政务会议上的报告

材料二 为了防控传染病、提高人民健康水平,改变“脏乱差”的环境面貌,建设一个清洁美丽的社会,迫切需要进行群众性的卫生运动。面对新生的人民政权,以美国为首的帝国主义国家亡我之心不死,毅然发动了朝鲜战争,将战火烧到了鸭绿江边,严重地威胁着中华人民共和国的国家安全。1952年2月29日,美国出动共14批148架次飞机侵入我国安东、抚顺等地,播散带有细菌、病毒的昆虫,对朝鲜和我国发动了细菌战争。“1952年美军在天津大沽口外用潜艇偷施细菌武器,散布了大量带有细菌的蚂蚁、蚊子等十几种昆虫,直袭北塘、大沽和塘沽,威胁天津和北平两地。”为了反对细菌战,毛泽东主席号召:“动员起来,讲究卫生,减少疾病,提高健康水平,粉碎敌人的细菌战争。”要求“通令东北军区、华北军区、华东军区及华南军区仿志愿军办法组织防疫机构,进行清洁卫生工作”。1952年3月13日,中央人民政府政务院和人民革命军事委员会联合发出指示,“要求全国人民大力进行防疫工作,开展广泛的卫生清洁运动,实行灭蝇、灭蚊、灭虱、灭蚤、清秽等工作,并以城市及交通要道为重点。”

——摘编自吴继金《新中国成立初期的爱国卫生运动》

阅读材料,思考爱国卫生运动如何改变了人们的社会生活。

新课讲授

材料三 医疗卫生事关人民群众身体健康。为切实解决人民群众“看病难、看病贵”问题,党和政府从深化医药卫生体制改革着手,努力破解这道难题。2003年“非典”之后,党和政府推动中华人民共和国成立以来规模最大的公共卫生体系建设,基本建成覆盖城乡、功能比较完善的疾病预防控制体系和应急医疗救治体系县、乡、村三级医疗卫生机构基础设施建设步伐加快,以社区为基础的新型城市医疗卫生服务体系初步建立,药品生产、流通、监管体系不断完善。妇幼保健得到加强。2009年,《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009—2011年)》同时出台。到2011年,新医改已取得重大阶段性成就,基本医疗保障制度实现全覆盖,初步建立起国家基本药物制度,城乡医疗卫生服务能力明显提升,基本公共卫生服务均等化取得重要进展,突发公共卫生事件应对能力显著增强,正向人人享有基本医疗服务的目标稳步迈进。

——摘编自吴继金《新中国成立初期的爱国卫生运动》

爱国卫生运动促进了人民健康状况的改善,改变了人们的生活方式,强化了全民的卫生意识。

新课讲授

问题探究四:新中国成立后公共卫生事业如何发展?

新课讲授

新中国的卫生事业奠基于新中国成立至1954年。1949年10月,成立中央防疫委员会,颁布多项除疫法规条例并开展以预防为主的大规模爱国卫生运动。1949年11月,设立专管卫生防疫工作的公共卫生局。国家注意统筹公共卫生城市乡村协调发展,1950年,第一届全国卫生会议提出了县设卫生院、区设卫生所、行政村设卫生委员、自然村设卫生员的新中国农村医疗卫生组织形式。这些基层机构的卫生医务人员相互配合,通过发动群众开展公共卫生运动,成功执行公共卫生计划。新中国成立初期,西医人才少又都集中在城市,而数量在十倍以上的中医大夫们活跃于乡村与城市中,为了更好地服务人民群众,中西医结合成为新中国卫生医疗系统组织的指导方针之一。通过努力,我国逐步组建了由卫生防疫、地方病控制、妇幼保健等部分组成的,比较完整的公共卫生机构体系。新中国在公共卫生事业的成绩和经验被世界卫生组织称为“以最少投入获得了最大健康效益”的“中国模式”,并在世界其他国家宣传和推广。

——摘编自胡克夫《新中国社会主义卫生事业和防疫体系的创立与发展》等

结合教材,分析新中国成立后公共卫生事业发展的特点。

新课讲授

起步晚;以预防为主;城乡协调发展;健全卫生防疫网络(医疗服务网络);人民至上的理念;采用中西医结合方针;广泛发动群众参与;成本低,效果好。

问题探究五:中国的现代医疗卫生体系在防灾抗灾上是如何发挥作用的?

新课讲授

材料一 20世纪中叶,血吸虫病曾给我国南方的劳动人民带去深重的灾难,被称为“瘟神”。1951年党中央决定成立中共中央血防九人小组;1953年国务院下文,各省、市、县建立血吸虫病防治机构;1956年制订的《全国农业发展纲要》第26条明确规定“在七至十二年间消灭血吸虫病”。

省、市、县到乡镇四级血防机构至基层的各防治机构,以印发资料、巡回放电影、有线广播、墙报、文艺演唱等形式,将防疫工作做到了田间地头和千家万户,针对不同地貌创造出了结合生产围垦荒洲、堵汊、不围而垦、矮围垦种、筑圩蓄水药浸、开新沟填旧沟、修筑“灭螺带”、药杀、火烧、火焰喷杀、药物泥糊和机动喷雾器喷药、拖拉机机耕灭螺等行之有效的方法。至1984年年底,全国已治愈血吸虫病病人一千一百多万,一百九十三个县(市、区)基本消灭了血吸虫病。

——摘编自贺绍东《万众一心送“瘟神”——新中国围歼血吸虫病纪实》

材料二 2008年5月12日,四川汶川发生特大地震。全国参加地震灾区医疗防疫的人员达10万人次,救治伤病员164万人次。大救治、大转运、大接治、大防疫规模空前。

依据材料,分析现代医疗卫生体系的建立在防灾抗灾上发挥的作用。

新课讲授

中国现代医疗卫生体系把人民的生命安全和身体健康放在首位,高度关注民生,重视灾后防疫与疫情防治;注重顶层设计,建立起从中央到基层一整套防治体系、防疫机构;制度优势能够在短时间内调集全国范围的医护人员投入救灾和抗击疫情的一线,迅速开展基础医疗建设,调配和生产各类医疗物资,为防灾救灾提供坚实的物质支持;因地制宜,采取有步骤的行之有效的办法;重视基层疫情防控,坚持群防群治,普及宣传教育工作,提升民众认识。

新课讲授

问题探究六:如何看待国际组织在现代医疗卫生体系中发挥的作用?

材料一 19世纪初,霍乱从印度和中东波及欧洲。此起彼伏的政治动荡和社会混乱,让欧洲成为霍乱流行的重灾区。1851年,英、法等欧洲12国召开了世界公共卫生史上第一届国际卫生大会。部分科学家认为霍乱是一种接触传染类疾病,但英国不予认可和支持。1883年霍乱再次暴发,法国和德国政府经过调查,确认霍乱是一种接触传染类疾病,并指出霍乱是英国商船从印度港口传到欧洲。调查结果遭到英国政府的强烈抵制。因此,世界卫生大会从第一届开始40年内没有通过和签署任何国际公约。

——摘编自张勇安《谁是“卫生帝国主义”?》

材料二 1948年,世界卫生组织成立,成为联合国框架下的全球卫生治理的专业机制。成立以来,世界卫生组织通过订立《国际卫生条例》,为全球卫生安全建立起了国际法律架构;通过设立多种项目,促进地方性疾病和传染病的防治,推动公共卫生事业的发展。世界卫生组织作为全球负责促进和保护健康的主要国际机构,在全球卫生治理中占有中心地位。世界卫生组织成员国由1948年的53个发展到2015年的194个。

——摘编自晋继勇、郑鑫《全球卫生治理中的国际机制间互动——以世界卫

生组织和世界银行为例》

分析19世纪世界卫生大会难有成效的原因。与19世纪世界卫生大会相比,说明第二次世界大战后世界卫生组织的特点,并简析其成立的意义。

新课讲授

原因:欧洲的政治动荡和国际格局的变化;科学界对霍乱认知的差异;欧洲国家内部矛盾尖锐,利益诉求不同;以欧洲为中心,没有兼顾殖民地的利益。

特点:有制度化的框架;有国际法保障;更具专业性;在全球卫生治理中居于中心地位;更具广泛性,世界大部分国家参与。

成立的意义:有利于推动地方性疾病和传染病的防治;有利于推动全球公共卫生事业的发展;推动了全球治理的制度化、体系化;进一步推动全球一体化,促进人类共同体意识的形成。

新课讲授

携手同行 方显大国担当!

敬爱生命 方为仁爱之举!

共建人类卫生健康共同体

当堂训练

高考试题荟萃

【练习1】

从1950年到1957年,中国人的平均寿命从36岁延长到57岁。学龄儿童的入学率同期从25%增至50%,进入大、中学校的人数也大量增加。这主要取决于( )

A.人们对健康和教育的重视

B.教育卫生事业的健康发展

C.社会主义经济体系的完善

D.社会主义制度的逐步建立

D

当堂训练

高考试题荟萃

【练习2】

(节选)英国税收与福利对家庭收入的影响(1983—1984年度)(单位:英镑)

积极作用:救济低收入者(缩小贫富差距);保障儿童利益。

据材料分析英国福利政策的积极作用。

当堂训练

典型例题分析

【练习1】

19世纪以前,英国专科医生盛行,其服务价格昂贵,19世纪以后,这个群体的市场份额缩小,全科医生迅速崛起,且服务价格低廉。这一变化说明( )

A.医疗资源呈现社会化分配的趋势

B.专科医生已经不适应时代的需求

C.工业革命导致人们健康状况恶化

D.工业革命推动了医疗技术的进步

A

当堂训练

典型例题分析

【练习2】

20世纪90年代后,世界卫生组织在全球推广直接面视下短程督导化疗(DOTS),提高了结核病治愈率。但截至目前,结核病防治和抗结核病药物研发仍面临严重的资金缺口。如何吸引更多全球资本进入抗结核领域,成为业界关切的焦点。由此可知,疾病防治( )

A.亟须世界卫生组织的具体指导 B.由世界经济发展水平决定

C.推动中医药业焕发出新的生机 D.需要广泛深入的国际合作

D

当堂训练

典型例题分析

【练习3】

国务院办公厅于2022年3月3日印发的《“十四五”中医药发展规划》明确指出:到2025年,中医药健康服务能力明显增强,中医药高质量发展政策和体系进一步完善,中医药振兴发展取得积极成效,在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。该规划的印发( )

A.有助于完善国家的治理体系 B.增强了中医药健康服务能力

C.有利于中医药文化传承创新 D.开启了中西医学结合的道路

C

课堂小结

谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化