第49练 化学反应速率及其理论 课时作业 (含解析)2026届高三化学一轮总复习

文档属性

| 名称 | 第49练 化学反应速率及其理论 课时作业 (含解析)2026届高三化学一轮总复习 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 527.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-05-06 22:21:21 | ||

图片预览

文档简介

第49练 化学反应速率及其理论

一、 单项选择题

1. (2025·连云港中学高三月考)在四个不同的容器中,在不同的条件下进行合成氨反应,根据下列在相同时间内测得的结果判断,生成氨的反应速率最快的是( )

A. v(NH3)=0.05 mol·L-1·min-1

B. v(NH3)=0.2 mol·L-1·min-1

C. v(H2)=0.3 mol·L-1·min-1

D. v(H2)=0.4 mol·L-1·min-1

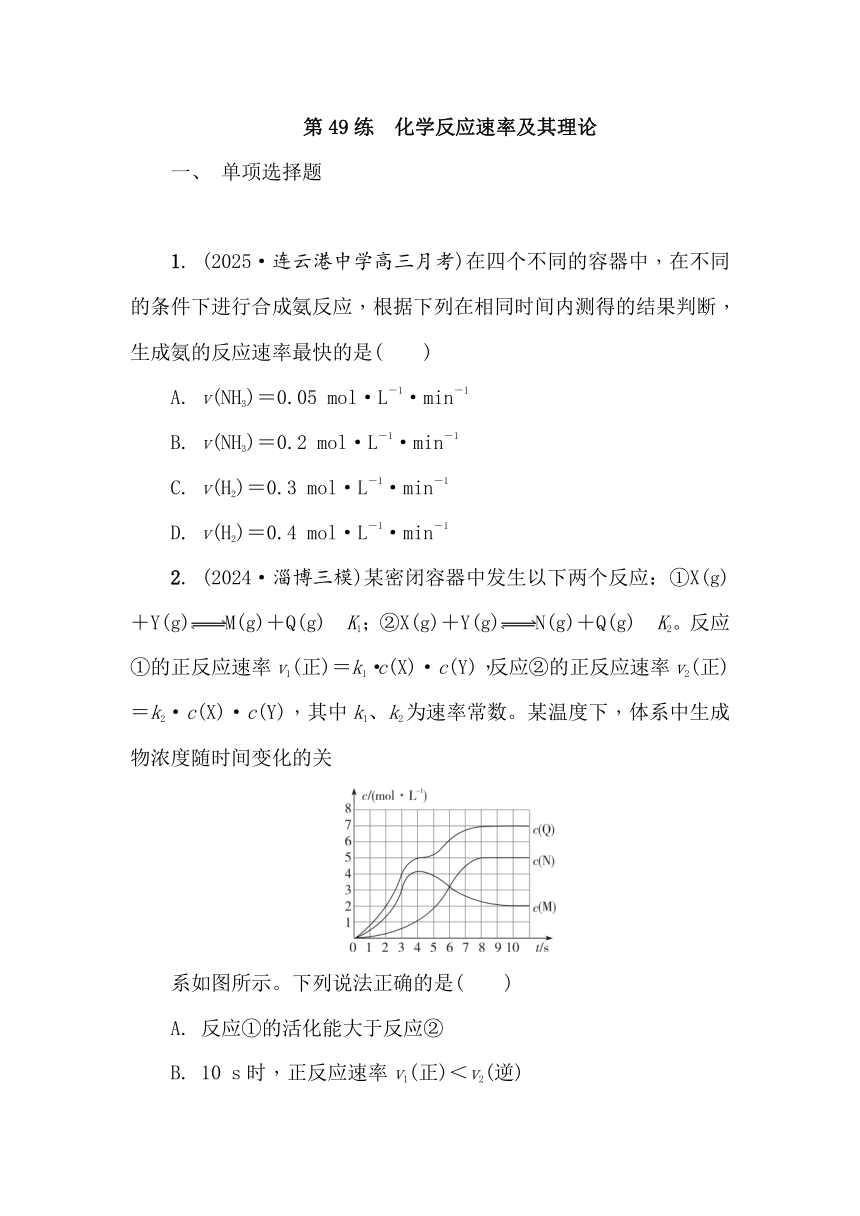

2. (2024·淄博三模)某密闭容器中发生以下两个反应:①X(g)+Y(g)M(g)+Q(g) K1;②X(g)+Y(g)N(g)+Q(g) K2。反应①的正反应速率v1(正)=k1·c(X)·c(Y),反应②的正反应速率v2(正)=k2·c(X)·c(Y),其中k1、k2为速率常数。某温度下,体系中生成物浓度随时间变化的关

系如图所示。下列说法正确的是( )

A. 反应①的活化能大于反应②

B. 10 s时,正反应速率v1(正)<v2(逆)

C. 0~6s内,X的平均反应速率v(X)=0.5 mol·L-1·s-1

D. 该温度时,=

3.

铌被广泛应用于航空航天、电子、原子能、超导材料及新型功能材料等领域,是一种十分重要的战略物资。P204[(C8H17O)2PO2H]常用于萃取稀土金属铌:Nb4+(aq)+4(C8H17O)2PO2H(1)Nb[(C8H17O)2PO2]4(1)+4H+(aq)。某温度下,萃取过程中溶液中c(H+)与时间的变化关系如图所示。下列叙述正确的是( )

A. 其他条件不变,t≥t3时萃取反应已停止

B. c(H+)增大,萃取反应平衡向左移动,平衡常数减小

C. t2 min、t3 min时萃取反应的正反应速率:v2D. t1~t2 min内,Nb4+的平均反应速率v(Nb4+)= mol·L-1·min-1

4. (2025·太湖中学高三月考)少量铁粉与100 mL 0.01 mol·L-1的稀盐酸反应,反应速率太慢,为了加快此反应速率而不改变H2的量,可以使用如下方法中的( )

①加H2O ②加NaOH固体 ③滴入几滴浓盐酸 ④加CH3COONa固体 ⑤加NaCl溶液 ⑥滴入几滴硫酸铜溶液 ⑦升高温度(不考虑盐酸挥发) ⑧改用10 mL 0.1 mol·L-1盐酸

A. ⑤⑦⑧

B. ③⑤⑧

C. ①⑥⑦

D. ③⑦⑧

5. (2024·连云港三模)利用碳氯化反应TiO2(s)+2Cl2(g)+2C(s)TiCl4(g)+2CO(g) ΔH=-51 kJ·mol-1,可将TiO2转化为TiCl4,再进一步还原得到金属钛,下列说法正确的是( )

A. 碳氯化反应在高温下不能自发进行

B. 加压、降温均可增大生成TiCl4的速率

C. 反应中每消耗80 g TiO2,转移电子的数目约为4×6.02×1023

D. 将TiO2(s)与C(s)粉碎并混合均匀后反应可提高Cl2的平衡转化率

6. (2025·连云港中学高三月考)反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)在一密闭容器中进行,下列条件的改变能加快反应速率是( )

A. 增加C的量

B. 将容器的容积缩小一半

C. 保持容器容积不变,充入N2

D. 保持压强不变,充入He

7. (2024·苏锡常镇二模)Haber Bosch法合成氨反应为N2(g)+3H2(g)===2NH3(g) ΔH=-92.4 kJ·mol-1。工业上将原料以n(N2)∶n(H2)=1∶2.8投入合成塔。下列说法正确的是( )

A. 从合成塔排出的气体中,n(N2)∶n(H2)>1∶2.8

B. 当3v正(H2)=2v逆(NH3)时,反应达到平衡状态

C. 使用高效催化剂可降低反应的焓变

D. 升高温度,正反应速率减小,逆反应速率增大

二、 非选择题

8. (2025·南师附中高三下月考)工业上可以用氨生产尿素,其方程式为CO2(g)+2NH3(g)?CO(NH2)2(s)+H2O(g),一定温度下,将1 mol CO2和2 mol NH3充入体积为1 L的密闭容器中,5 min后测得H2O的物质的量为0.6 mol,则:

(1)对上述反应,若适当升高温度,化学反应速率会__________(填“增大”或“减小”);

(2)用H2O的浓度变化表示该反应的平均速率为__________ mol·L-1·min-1。

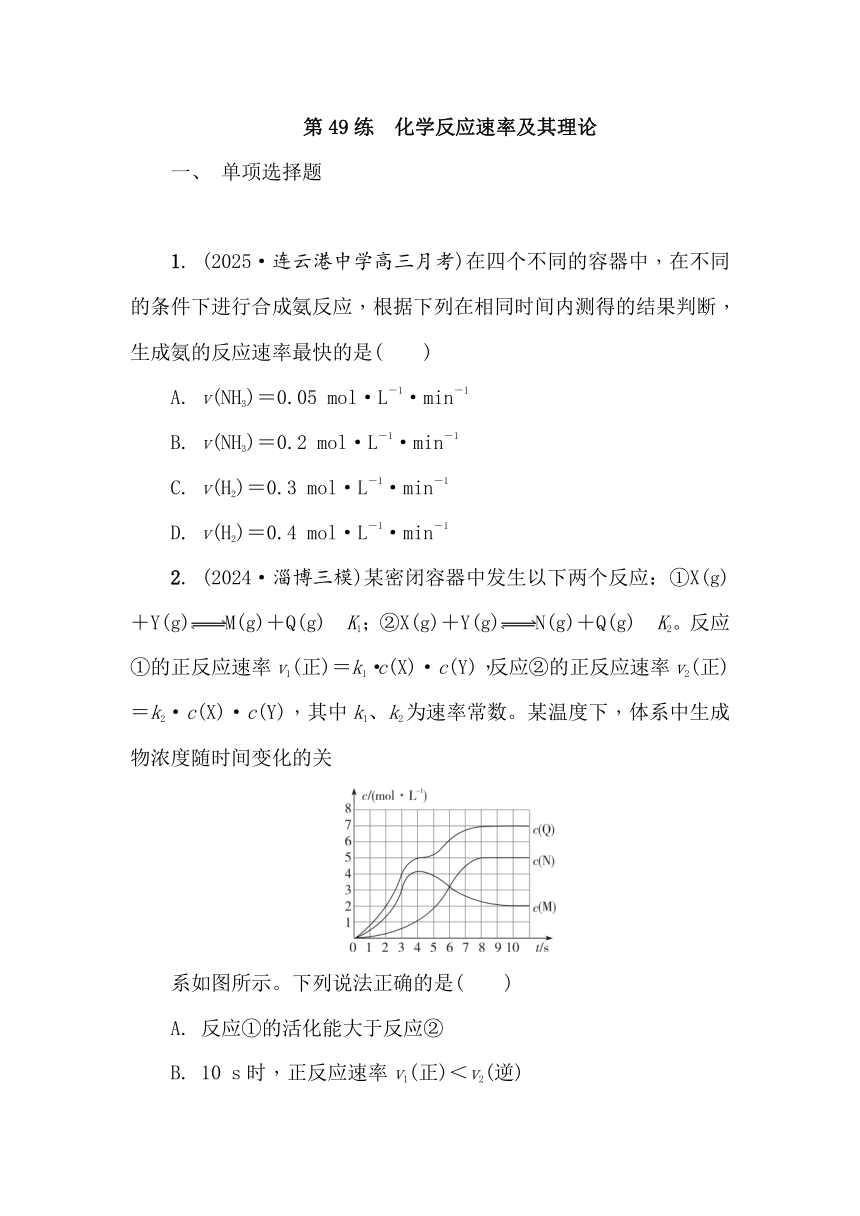

9. (2025·无锡高三上期末)黄铜矿(主要含有CuFeS2)浸取法制取硫酸铜。在酸性、有氧条件下,某种细菌催化转化成硫酸盐的反应为4CuFeS2+17O2+4H+4Fe3++4Cu2++8SO+2H2O,生成的Fe2(SO4)3又可将CuFeS2氧化。Ag+对上述过程有催化作用。其他条件相同,浸出时间为15天,不同Ag+浓度对铜元素浸出率的影响如图所示,Ag+浓度从5 mg·L-1上升到7 mg·L-1阶段铜元素浸出率下降的原因是________________________________。

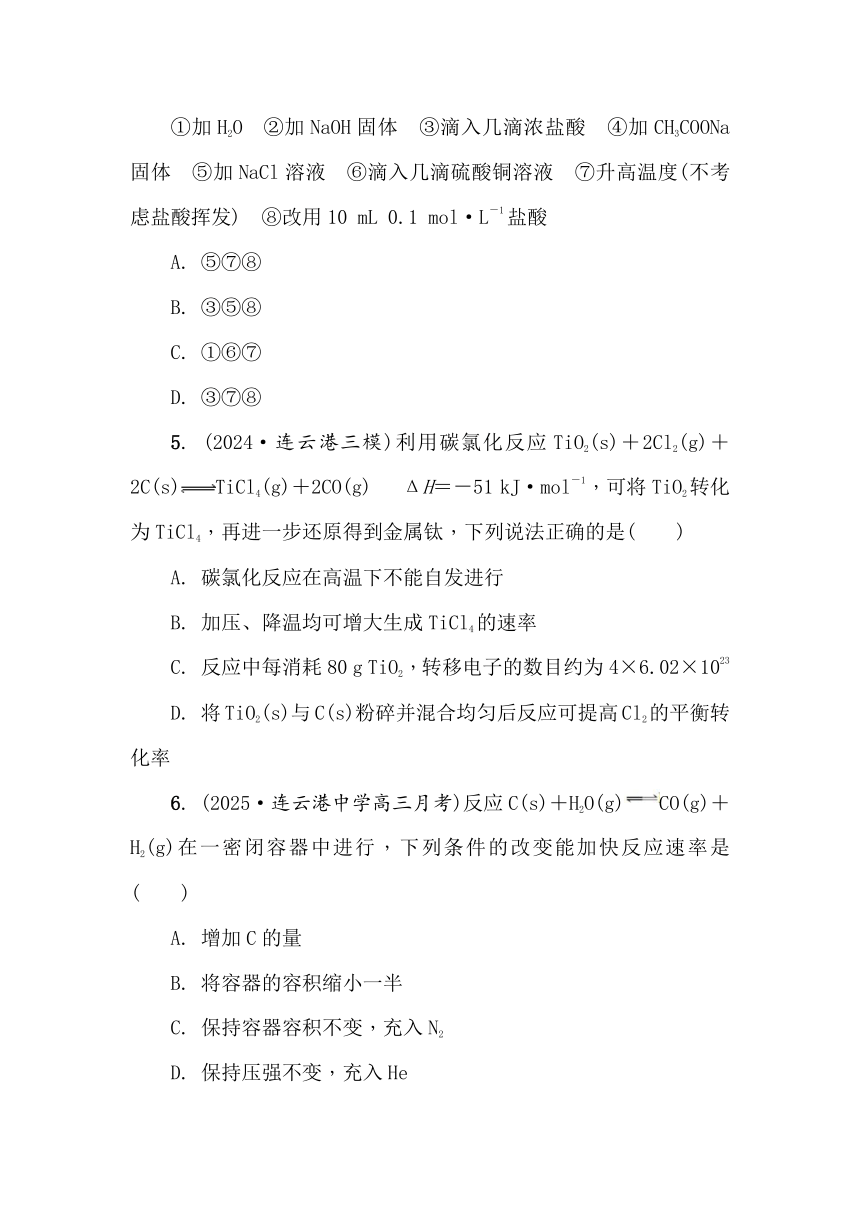

10. (2024·南京、盐城一模)在催化剂作用下,以CO2和H2为原料合成CH3OH,主要反应为:

反应Ⅰ:CO2(g)+3H2(g)===CH3OH(g)+H2O(g) ΔH1=-49 kJ·mol-1

反应Ⅱ:CO2(g)+H2(g)===CO(g)+H2O(g)ΔH2=+41 kJ·mol-1

保持压强3MPa,将起始n(CO2)∶n(H2)=1∶3的混合气体匀速通过装有催化剂的反应管,测得出口处CO2的转化率和甲醇的选择性[×100%]与温度的关系如题图1、题图2所示。

随着温度的升高,CO2转化率增大、但甲醇选择性降低的原因是______________________________________。

11. 以软锰矿[主要成分为MnO2,还含有钙镁碳酸盐及少量的有机物(C12H22O11)]为原料制备硫酸锰,进而进一步制备Mn3O4。

(1)控制反应温度和SO2流速一定,反应2小时,测得“还原”时锰元素的回收率与“制浆”时液固比的关系如图所示。液固比为20∶1浆料中锰元素回收率低于液固比为10∶1的浆料,原因是________________________。

(2)“还原”过程中会得到副产物MnS2O6,其形成过程如下:

pH在4~6范围内,随溶液pH增大,MnS2O6的生成速率减小,其主要原因是______________________________。

12. (2024·苏州高三下模拟预测)吸收工厂烟气中的SO2,能有效减少SO2对空气的污染。

(1)ZnO水悬浊液吸收烟气中SO2后经O2催化氧化,可得到硫酸盐。已知:室温下,ZnSO3微溶于水,Zn(HSO3)2易溶于水;溶液中H2SO3、HSO、SO的物质的量分数随pH的分布如图所示。

O2催化氧化。其他条件相同时,调节吸收SO2得到溶液的pH在4.5~6.5范围内,pH越低SO生成速率越大,其主要原因是______________________。

(2)镁法工业烟气脱硫并制备MgSO4·H2O,其过程可表示为:

①下列实验操作一定能提高氧化镁浆料吸收SO2效率的有__________(填序号)。

A. 水浴加热氧化镁浆料

B. 加快搅拌速率

C. 降低通入SO2气体的速率

D. 通过多孔球泡向氧化镁浆料中通SO2

②在负载钴的分子筛催化剂作用下MgSO3被O2氧化为MgSO4。其他条件相同时,浆料中MgSO3被O2氧化的速率随pH的变化如图所示。在pH=6~8范围内,pH增大,浆料中MgSO3的氧化速率增大,其主要原因是____________________________。

第49练 化学反应速率及其理论

1. D 解析:合成氨反应为N2(g)+3H2(g)2NH3(g),用速率除以各自的化学计量数,v(NH3)==0.025 mol·L-1·min-1,v(NH3)==0.1 mol·L-1·min-1,v(H2)==0.1 mol·L-1·min-1,v(H2)=>0.1 mol·L-1·min-1,D项生成氨的反应速率最快。故选D。

2. D 解析:由图可知,初始生成M的速率大于N,则反应①的话化能小于反应②,A错误;由图可知,初始生成M的速率大于N,则k1>k2,10 s时两个反应均达到平衡状态,由于v1(正)=k1·c(X)·c(Y)、v2(正)=k2·c(X)·c(Y),则正反应速率v1(正)>v2(逆),B错误;①②反应中X、Q的系数均为1,则0~6s内,X的平均反应速率为v(X)=v(Q)===1 mol·L-1·s-1,C错误;K1=、K2=,则=,由图可知,平衡时刻M、N的浓度分别为2 mol·L-1、5 mol·L-1,则==,D正确。故选D。

3. D 解析:平衡时正反应、逆反应依然在不断进行,A项错误;平衡常数只与温度有关,增大浓度K不变,B项错误;萃取反应发生后,正反应速率由大到小至不变时反应达到平衡,v2>v3,C项错误;t1~t2 min内,v(H+)= mol·L-1·min-1,根据速率之比等于化学计量数之比,Nb4+的平均反应速率v(Nb4+)= mol·L-1·min-1,D项正确。故选D。

4. D 解析:加水,c(H+)减小,反应速率减慢,①不符合题意;加NaOH固体,c(H+)减小,反应速率减慢,②不符合题意;滴入几滴浓盐酸,c(H+)增大,反应速率加快,③符合题意;加CH3COONa固体,生成醋酸,c(H+)减小,反应速率减慢,④不符合题意;加NaCl溶液,c(H+)减小,反应速率减慢,⑤不符合题意;滴入几滴CuSO4溶液,Fe置换出Cu,构成原电池,反应速率加快,但Fe的量减少,导致生成H2的量减少,⑥不符合题意;升高温度(不考虑盐酸挥发),反应速率加快,⑦符合题意;改用10 mL 0.1 mol·L-1盐酸,c(H+)增大,反应速率加快,⑧符合题意。故选D。

5. C 解析:碳氯化反应是放热的熵增反应,反应在任意温度下能自发进行,A错误;加压,速率增大,降温,速率降低,B错误;根据方程式分析,消耗1 mol TiO2,转移4 mol电子,反应中每消耗80 g(1 mol)TiO2,转移电子的数目约为4×6.02×1023,C正确;将TiO2(s)与C(s)粉碎并混合均匀后反应可提高Cl2的反应速率,是由于增大了反应物的接触面积,但不能提高平衡转化率,D错误。故选C。

6. B 解析:C是固体,增加固体C的量,化学反应速率不变,A错误;将容器容积缩小一半,浓度增大,化学反应速率加快,B正确;保持容器容积不变,充入N2,各组分浓度不变,化学反应速率不变,C错误;保持压强不变,充入He,等效于减压,浓度减小,化学反应速率减慢,D错误。

7. A 解析:根据反应方程式,N2和H2反应时消耗的物质的量之比为1∶3,而起始投料比为1∶2.8,消耗比小于投料比,故排出的气体中,n(N2)∶n(H2)>1∶2.8,A正确;各物质的反应速率之比等于化学计量数之比,故2v正(H2)=3v逆(NH3)时,反应达到平衡状态,B错误;催化剂可以加快反应速率,但是不改变反应热,不能降低焓变,C错误;升高温度,正逆反应速率都增大,D错误;本题选A。

8. (1)增大 (2)0.12

解析:(1)温度升高,反应速率加快,故填“增大”。

(2)5 min后生成H2O(g)的物质的量为0.6 mol,容器体积为1 L,则用水蒸气的浓度变化表示的反应速率为=0.12 mol·L-1·min-1。

9. Ag+浓度增大,反应速率加快;Ag+浓度增大,细菌的活性减弱,反应速率减慢;减慢幅度大于加快幅度

解析:从图中可以看出,Ag+浓度从5 mg·L-1上升到7 mg·L-1阶段,铜元素浸出率下降,若从Ag+浓度考虑,浓度增大反应速率应加快,但图中铜元素浸出率反而下降,说明Ag+浓度增大对催化剂的活性造成了不利影响。

10. 随着温度升高,反应Ⅰ和反应Ⅱ速率加快,消耗的CO2增多。反应Ⅰ的ΔH<0,反应Ⅱ的ΔH>0,随着温度升高,反应Ⅰ正向进行程度小,反应Ⅱ正向进行程度大,CO2转化率升高、但CH3OH选择性降低。

解析:随着温度的升高,随着温度升高,反应Ⅰ和反应Ⅱ速率加快,消耗的CO2增多。反应Ⅰ的ΔH<0,反应Ⅱ的ΔH>0,随着温度升高,反应Ⅰ正向进行程度小,反应Ⅱ正向进行程度大,CO2转化率升高、但CH3OH选择性降低。

11. (1)液固比太大,MnO2和SO2的浓度均降低,反应速率降低,锰元素回收率降低

(2)pH增大,c(HSO)减小,c(H2S2O6)减小,生成MnS2O6的速率减慢。

解析:(1)液固比20∶1浆料相当于向液固比10∶1浆料中加水,使MnO2和SO2的浓度均降低,反应速率降低,锰元素回收率降低,故答案为液固比太大,MnO2和SO2的浓度均降低,反应速率降低,锰元素回收率降低;

(2)根据流程图可知,MnOOH用于HSO反应生成MnO与H2S2O6,MnO与H2S2O6反应生成MnS2O6,当溶液pH增大,c(HSO)减小,从而导致c(H2S2O6)减小,使生成MnS2O6的速率减慢;故答案为pH增大,c(HSO)减小,c(H2S2O6)减小,生成MnS2O6的速率减慢。

12. (1)随着pH降低,HSO浓度增大

(2)①BD ②pH增大,c(SO)增大,氧化速率加快

解析:(1)pH大于6.5时,S(Ⅳ)以微溶物ZnSO3形式存在,使S(Ⅳ)不利于与O2接触,反应速率慢,pH降低,S(Ⅳ)主要以HSO形式存在于水中,与O2接触,因此pH降低有SO生成速率增大,随着反应不断进行,大量的HSO反应生成SO,故其主要原因是随着pH降低,HSO浓度增大;

(2)①加热可加快反应速率,但温度升高,SO2在水中溶解度降低,且会导致H2SO3受热分解,不一定能提高吸收SO2效率,A错误;加快搅拌速率,可以使反应物充分接触,提高吸收SO2效率,B正确;降低通入SO2气体的速率,SO2可与MgO浆料充分接触,但会降低反应速率,不一定能提高吸收SO2效率,C错误;多孔球泡可以让SO2与MgO浆料充分接触,能提高吸收SO2效率,D正确。故选BD。②pH增大,抑制SO的水解,反应物SO的浓度增大,故可加快氧化速率。

一、 单项选择题

1. (2025·连云港中学高三月考)在四个不同的容器中,在不同的条件下进行合成氨反应,根据下列在相同时间内测得的结果判断,生成氨的反应速率最快的是( )

A. v(NH3)=0.05 mol·L-1·min-1

B. v(NH3)=0.2 mol·L-1·min-1

C. v(H2)=0.3 mol·L-1·min-1

D. v(H2)=0.4 mol·L-1·min-1

2. (2024·淄博三模)某密闭容器中发生以下两个反应:①X(g)+Y(g)M(g)+Q(g) K1;②X(g)+Y(g)N(g)+Q(g) K2。反应①的正反应速率v1(正)=k1·c(X)·c(Y),反应②的正反应速率v2(正)=k2·c(X)·c(Y),其中k1、k2为速率常数。某温度下,体系中生成物浓度随时间变化的关

系如图所示。下列说法正确的是( )

A. 反应①的活化能大于反应②

B. 10 s时,正反应速率v1(正)<v2(逆)

C. 0~6s内,X的平均反应速率v(X)=0.5 mol·L-1·s-1

D. 该温度时,=

3.

铌被广泛应用于航空航天、电子、原子能、超导材料及新型功能材料等领域,是一种十分重要的战略物资。P204[(C8H17O)2PO2H]常用于萃取稀土金属铌:Nb4+(aq)+4(C8H17O)2PO2H(1)Nb[(C8H17O)2PO2]4(1)+4H+(aq)。某温度下,萃取过程中溶液中c(H+)与时间的变化关系如图所示。下列叙述正确的是( )

A. 其他条件不变,t≥t3时萃取反应已停止

B. c(H+)增大,萃取反应平衡向左移动,平衡常数减小

C. t2 min、t3 min时萃取反应的正反应速率:v2

4. (2025·太湖中学高三月考)少量铁粉与100 mL 0.01 mol·L-1的稀盐酸反应,反应速率太慢,为了加快此反应速率而不改变H2的量,可以使用如下方法中的( )

①加H2O ②加NaOH固体 ③滴入几滴浓盐酸 ④加CH3COONa固体 ⑤加NaCl溶液 ⑥滴入几滴硫酸铜溶液 ⑦升高温度(不考虑盐酸挥发) ⑧改用10 mL 0.1 mol·L-1盐酸

A. ⑤⑦⑧

B. ③⑤⑧

C. ①⑥⑦

D. ③⑦⑧

5. (2024·连云港三模)利用碳氯化反应TiO2(s)+2Cl2(g)+2C(s)TiCl4(g)+2CO(g) ΔH=-51 kJ·mol-1,可将TiO2转化为TiCl4,再进一步还原得到金属钛,下列说法正确的是( )

A. 碳氯化反应在高温下不能自发进行

B. 加压、降温均可增大生成TiCl4的速率

C. 反应中每消耗80 g TiO2,转移电子的数目约为4×6.02×1023

D. 将TiO2(s)与C(s)粉碎并混合均匀后反应可提高Cl2的平衡转化率

6. (2025·连云港中学高三月考)反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)在一密闭容器中进行,下列条件的改变能加快反应速率是( )

A. 增加C的量

B. 将容器的容积缩小一半

C. 保持容器容积不变,充入N2

D. 保持压强不变,充入He

7. (2024·苏锡常镇二模)Haber Bosch法合成氨反应为N2(g)+3H2(g)===2NH3(g) ΔH=-92.4 kJ·mol-1。工业上将原料以n(N2)∶n(H2)=1∶2.8投入合成塔。下列说法正确的是( )

A. 从合成塔排出的气体中,n(N2)∶n(H2)>1∶2.8

B. 当3v正(H2)=2v逆(NH3)时,反应达到平衡状态

C. 使用高效催化剂可降低反应的焓变

D. 升高温度,正反应速率减小,逆反应速率增大

二、 非选择题

8. (2025·南师附中高三下月考)工业上可以用氨生产尿素,其方程式为CO2(g)+2NH3(g)?CO(NH2)2(s)+H2O(g),一定温度下,将1 mol CO2和2 mol NH3充入体积为1 L的密闭容器中,5 min后测得H2O的物质的量为0.6 mol,则:

(1)对上述反应,若适当升高温度,化学反应速率会__________(填“增大”或“减小”);

(2)用H2O的浓度变化表示该反应的平均速率为__________ mol·L-1·min-1。

9. (2025·无锡高三上期末)黄铜矿(主要含有CuFeS2)浸取法制取硫酸铜。在酸性、有氧条件下,某种细菌催化转化成硫酸盐的反应为4CuFeS2+17O2+4H+4Fe3++4Cu2++8SO+2H2O,生成的Fe2(SO4)3又可将CuFeS2氧化。Ag+对上述过程有催化作用。其他条件相同,浸出时间为15天,不同Ag+浓度对铜元素浸出率的影响如图所示,Ag+浓度从5 mg·L-1上升到7 mg·L-1阶段铜元素浸出率下降的原因是________________________________。

10. (2024·南京、盐城一模)在催化剂作用下,以CO2和H2为原料合成CH3OH,主要反应为:

反应Ⅰ:CO2(g)+3H2(g)===CH3OH(g)+H2O(g) ΔH1=-49 kJ·mol-1

反应Ⅱ:CO2(g)+H2(g)===CO(g)+H2O(g)ΔH2=+41 kJ·mol-1

保持压强3MPa,将起始n(CO2)∶n(H2)=1∶3的混合气体匀速通过装有催化剂的反应管,测得出口处CO2的转化率和甲醇的选择性[×100%]与温度的关系如题图1、题图2所示。

随着温度的升高,CO2转化率增大、但甲醇选择性降低的原因是______________________________________。

11. 以软锰矿[主要成分为MnO2,还含有钙镁碳酸盐及少量的有机物(C12H22O11)]为原料制备硫酸锰,进而进一步制备Mn3O4。

(1)控制反应温度和SO2流速一定,反应2小时,测得“还原”时锰元素的回收率与“制浆”时液固比的关系如图所示。液固比为20∶1浆料中锰元素回收率低于液固比为10∶1的浆料,原因是________________________。

(2)“还原”过程中会得到副产物MnS2O6,其形成过程如下:

pH在4~6范围内,随溶液pH增大,MnS2O6的生成速率减小,其主要原因是______________________________。

12. (2024·苏州高三下模拟预测)吸收工厂烟气中的SO2,能有效减少SO2对空气的污染。

(1)ZnO水悬浊液吸收烟气中SO2后经O2催化氧化,可得到硫酸盐。已知:室温下,ZnSO3微溶于水,Zn(HSO3)2易溶于水;溶液中H2SO3、HSO、SO的物质的量分数随pH的分布如图所示。

O2催化氧化。其他条件相同时,调节吸收SO2得到溶液的pH在4.5~6.5范围内,pH越低SO生成速率越大,其主要原因是______________________。

(2)镁法工业烟气脱硫并制备MgSO4·H2O,其过程可表示为:

①下列实验操作一定能提高氧化镁浆料吸收SO2效率的有__________(填序号)。

A. 水浴加热氧化镁浆料

B. 加快搅拌速率

C. 降低通入SO2气体的速率

D. 通过多孔球泡向氧化镁浆料中通SO2

②在负载钴的分子筛催化剂作用下MgSO3被O2氧化为MgSO4。其他条件相同时,浆料中MgSO3被O2氧化的速率随pH的变化如图所示。在pH=6~8范围内,pH增大,浆料中MgSO3的氧化速率增大,其主要原因是____________________________。

第49练 化学反应速率及其理论

1. D 解析:合成氨反应为N2(g)+3H2(g)2NH3(g),用速率除以各自的化学计量数,v(NH3)==0.025 mol·L-1·min-1,v(NH3)==0.1 mol·L-1·min-1,v(H2)==0.1 mol·L-1·min-1,v(H2)=>0.1 mol·L-1·min-1,D项生成氨的反应速率最快。故选D。

2. D 解析:由图可知,初始生成M的速率大于N,则反应①的话化能小于反应②,A错误;由图可知,初始生成M的速率大于N,则k1>k2,10 s时两个反应均达到平衡状态,由于v1(正)=k1·c(X)·c(Y)、v2(正)=k2·c(X)·c(Y),则正反应速率v1(正)>v2(逆),B错误;①②反应中X、Q的系数均为1,则0~6s内,X的平均反应速率为v(X)=v(Q)===1 mol·L-1·s-1,C错误;K1=、K2=,则=,由图可知,平衡时刻M、N的浓度分别为2 mol·L-1、5 mol·L-1,则==,D正确。故选D。

3. D 解析:平衡时正反应、逆反应依然在不断进行,A项错误;平衡常数只与温度有关,增大浓度K不变,B项错误;萃取反应发生后,正反应速率由大到小至不变时反应达到平衡,v2>v3,C项错误;t1~t2 min内,v(H+)= mol·L-1·min-1,根据速率之比等于化学计量数之比,Nb4+的平均反应速率v(Nb4+)= mol·L-1·min-1,D项正确。故选D。

4. D 解析:加水,c(H+)减小,反应速率减慢,①不符合题意;加NaOH固体,c(H+)减小,反应速率减慢,②不符合题意;滴入几滴浓盐酸,c(H+)增大,反应速率加快,③符合题意;加CH3COONa固体,生成醋酸,c(H+)减小,反应速率减慢,④不符合题意;加NaCl溶液,c(H+)减小,反应速率减慢,⑤不符合题意;滴入几滴CuSO4溶液,Fe置换出Cu,构成原电池,反应速率加快,但Fe的量减少,导致生成H2的量减少,⑥不符合题意;升高温度(不考虑盐酸挥发),反应速率加快,⑦符合题意;改用10 mL 0.1 mol·L-1盐酸,c(H+)增大,反应速率加快,⑧符合题意。故选D。

5. C 解析:碳氯化反应是放热的熵增反应,反应在任意温度下能自发进行,A错误;加压,速率增大,降温,速率降低,B错误;根据方程式分析,消耗1 mol TiO2,转移4 mol电子,反应中每消耗80 g(1 mol)TiO2,转移电子的数目约为4×6.02×1023,C正确;将TiO2(s)与C(s)粉碎并混合均匀后反应可提高Cl2的反应速率,是由于增大了反应物的接触面积,但不能提高平衡转化率,D错误。故选C。

6. B 解析:C是固体,增加固体C的量,化学反应速率不变,A错误;将容器容积缩小一半,浓度增大,化学反应速率加快,B正确;保持容器容积不变,充入N2,各组分浓度不变,化学反应速率不变,C错误;保持压强不变,充入He,等效于减压,浓度减小,化学反应速率减慢,D错误。

7. A 解析:根据反应方程式,N2和H2反应时消耗的物质的量之比为1∶3,而起始投料比为1∶2.8,消耗比小于投料比,故排出的气体中,n(N2)∶n(H2)>1∶2.8,A正确;各物质的反应速率之比等于化学计量数之比,故2v正(H2)=3v逆(NH3)时,反应达到平衡状态,B错误;催化剂可以加快反应速率,但是不改变反应热,不能降低焓变,C错误;升高温度,正逆反应速率都增大,D错误;本题选A。

8. (1)增大 (2)0.12

解析:(1)温度升高,反应速率加快,故填“增大”。

(2)5 min后生成H2O(g)的物质的量为0.6 mol,容器体积为1 L,则用水蒸气的浓度变化表示的反应速率为=0.12 mol·L-1·min-1。

9. Ag+浓度增大,反应速率加快;Ag+浓度增大,细菌的活性减弱,反应速率减慢;减慢幅度大于加快幅度

解析:从图中可以看出,Ag+浓度从5 mg·L-1上升到7 mg·L-1阶段,铜元素浸出率下降,若从Ag+浓度考虑,浓度增大反应速率应加快,但图中铜元素浸出率反而下降,说明Ag+浓度增大对催化剂的活性造成了不利影响。

10. 随着温度升高,反应Ⅰ和反应Ⅱ速率加快,消耗的CO2增多。反应Ⅰ的ΔH<0,反应Ⅱ的ΔH>0,随着温度升高,反应Ⅰ正向进行程度小,反应Ⅱ正向进行程度大,CO2转化率升高、但CH3OH选择性降低。

解析:随着温度的升高,随着温度升高,反应Ⅰ和反应Ⅱ速率加快,消耗的CO2增多。反应Ⅰ的ΔH<0,反应Ⅱ的ΔH>0,随着温度升高,反应Ⅰ正向进行程度小,反应Ⅱ正向进行程度大,CO2转化率升高、但CH3OH选择性降低。

11. (1)液固比太大,MnO2和SO2的浓度均降低,反应速率降低,锰元素回收率降低

(2)pH增大,c(HSO)减小,c(H2S2O6)减小,生成MnS2O6的速率减慢。

解析:(1)液固比20∶1浆料相当于向液固比10∶1浆料中加水,使MnO2和SO2的浓度均降低,反应速率降低,锰元素回收率降低,故答案为液固比太大,MnO2和SO2的浓度均降低,反应速率降低,锰元素回收率降低;

(2)根据流程图可知,MnOOH用于HSO反应生成MnO与H2S2O6,MnO与H2S2O6反应生成MnS2O6,当溶液pH增大,c(HSO)减小,从而导致c(H2S2O6)减小,使生成MnS2O6的速率减慢;故答案为pH增大,c(HSO)减小,c(H2S2O6)减小,生成MnS2O6的速率减慢。

12. (1)随着pH降低,HSO浓度增大

(2)①BD ②pH增大,c(SO)增大,氧化速率加快

解析:(1)pH大于6.5时,S(Ⅳ)以微溶物ZnSO3形式存在,使S(Ⅳ)不利于与O2接触,反应速率慢,pH降低,S(Ⅳ)主要以HSO形式存在于水中,与O2接触,因此pH降低有SO生成速率增大,随着反应不断进行,大量的HSO反应生成SO,故其主要原因是随着pH降低,HSO浓度增大;

(2)①加热可加快反应速率,但温度升高,SO2在水中溶解度降低,且会导致H2SO3受热分解,不一定能提高吸收SO2效率,A错误;加快搅拌速率,可以使反应物充分接触,提高吸收SO2效率,B正确;降低通入SO2气体的速率,SO2可与MgO浆料充分接触,但会降低反应速率,不一定能提高吸收SO2效率,C错误;多孔球泡可以让SO2与MgO浆料充分接触,能提高吸收SO2效率,D正确。故选BD。②pH增大,抑制SO的水解,反应物SO的浓度增大,故可加快氧化速率。

同课章节目录