统编版2024-2025学年语文六年级下册小古文阅读练习卷-(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版2024-2025学年语文六年级下册小古文阅读练习卷-(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 300.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-07 16:25:52 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

小古文阅读练习卷-2024-2025学年语文六年级下册统编版

阅读以下短文,回答问题。

桓南郡小儿时,与诸从兄弟各养鹅共斗。南郡鹅每不如,甚以为忿。乃夜往鹅栏间,取诸兄弟鹅悉杀之。既晓,家人咸以惊骇,云是变怪,以白①车骑②。车骑曰:“无所致怪,当是南郡戏③耳!”问,果如之。(选自《世说新语》)

【注释】①白:告诉。②车骑:车骑将军桓冲。③开玩笑。

1.解释下列加点字的意思

(1)甚以为忿 (2)果如之

2.与“取诸兄弟鹅悉杀之”句中的“之”,用法相同的是( )

A.送孟浩然之广陵 B.学而时习之 C.久之,闭目养神 D.圣人之道

3.用现代汉语翻译下面的句子。

无所致怪,当是南郡戏耳!

4.结合文章内容谈谈桓南郡是怎样的一个人?

小古文阅读。

①范宣①年八岁,后园挑②菜,误伤指,大啼。人问:“痛邪?”答曰:“非为痛,身体发肤,不敢毁伤,是以啼耳。”

②宣洁行③廉约,韩豫章④遗⑤绢百匹,不受;减五十匹,复不受;如是减半,遂至一匹,既终不受。韩后与范同载,就车中裂⑥二丈与范,云:“人宁可使妇无裈⑦邪?”范笑而受之。

【注释】①范宣:家境贫寒,崇尚儒家经典,以孝行和清廉著称;②挑:挖;③洁行:品行高洁;④韩豫章:指豫章太守韩伯;⑤遗(wèi):赠送;⑥裂:撕,扯;⑦裈(kūn):裤子。

5.用自己的话理解下面的句子。

非为痛,身体发肤,不敢毁伤,是以啼耳。

6.下列对文本的理解,不正确的一项是( )

A.范宣年幼时挖菜弄伤了手指却能忍住不哭非常勇敢。

B.范宣认为“身体发肤受之父母”,所以自己不慎弄伤手指是不孝顺的行为。

C.范宣认为接受韩豫章的绢是不廉洁的行为,所以多次拒绝。

D.范宣在韩豫章劝说下,最终接受了他的绢。

7.范宣是一个怎样的人?请结合短文内容谈一谈。

文言文阅读

翠鸟移巢

翠鸟先高作巢以避①患②。及③生子,爱之恐坠④,稍下作果。子长羽毛,复益⑤爱之,又更下果,而人遂得而取之矣。【注释】①避:避免。②患:灾祸。③及:到了…的时候。④坠:落,掉下。⑤益:更加.

8.结合文章内容解释下列加点的字。

①恐坠: ②又更下果:

9.用自己的话说说文中画线句子的意思。

10.翠鸟“稍下作巢”的原因是什么?(请用文中语句回答) 结果怎样?(用自己的话回答)

11.这个故事给我们的启示是( )

A.母爱是伟大的,我们要懂得感恩。

B.我们要懂得变通,要随着外界情况的变化而变化。

C.父母过分溺爱孩子,只会害了孩子。

D.父母要敢于放手,让孩子自己经历成长

文言文阅读。

小儿不畏虎

忠、万、云、安①多虎。有妇人昼日置二小儿沙上而浣衣②于水者。虎自山上驰来,妇人仓皇沉水避之,二小儿戏沙上自若。虎熟视久之,庶几③其一惧,而儿痴,竟不知。虎亦卒去。意④虎之食人,必先被⑤之以威,而不惧之人,威无所施钦!

(选自苏轼《东坡全集》)

[注释]①忠、万、云、安:地名,都是在四川一带长江沿岸。②浣衣:洗衣服。③庶几:差不多,有那么一点儿。在这里是“希望”的意思。④意:估计。⑤被:施加,给……加上。

12.“有妇人昼日置二小儿沙上而浣衣于水者”中的“置”理解正确的一项是( )

A.处置 B.位置 C.安置 D.闲置

13.下列句子中,哪一句中的“之”指的是“二小儿”?( )

A.妇人仓皇沉水避之 B.虎熟视久之 C.虎之食人 D.而不惧之人

14.下列选项中最能概括这篇文言文意思的一项是( )

A.虎毒不食子 B.虎父无犬子 C.虎虎生威 D.初生牛犊不怕虎

15.用自己的话说说文中画线句子的意思。

文言文阅读。

王蓝田性急

王蓝田性急。尝食鸡子①,以著刺之,不得,便大怒,举以掷地。鸡子于地圆转未止,仍下地以屐齿②碾③之,又不得。嗔(chēn)④甚,复于地取内⑤口中,啮(niè)⑥攻即吐之。

【注释】①鸡子:鸡蛋。②屐齿:木底鞋,下有齿以防滑。③碾:踩。④嗔:发怒。⑤内:同“纳”,放入。⑥啮:咬。

16.下列加点字解释不正确的一项是( )。

A.尝食鸡子(品尝) B.以箸刺之(筷子)

C.仍下地以屐齿碾之(用) D.复于地取内口中(又)

17.短文巧用动词“ 、 、 、 ”(填出四个即可)进行典型的动作描写,选用“ 、 ”作神态刻画,将王蓝田 的人物形象刻画得活灵活现,给人留下了深刻的印象。

18.用一句谚语或歇后语来形容王蓝田的性格 。

小古文阅读。

学弈

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

弈秋败弈

弈秋,通国之善弈者也。当弈之时有吹笙过者倾心听之,将围未围之际,问以弈道则不知也。非弈道暴①深,情②有暂暗③,笙④猾⑤之也。

【注释】①暴:突然。②情:思绪。③暂暗:一时糊涂。④笙:一种吹奏的乐器。⑤猾:干扰。

19.请用两条“/”为文中加横线的句子划分节奏。

当 弈之 时 有 吹 笙 过 者 倾 心 听 之

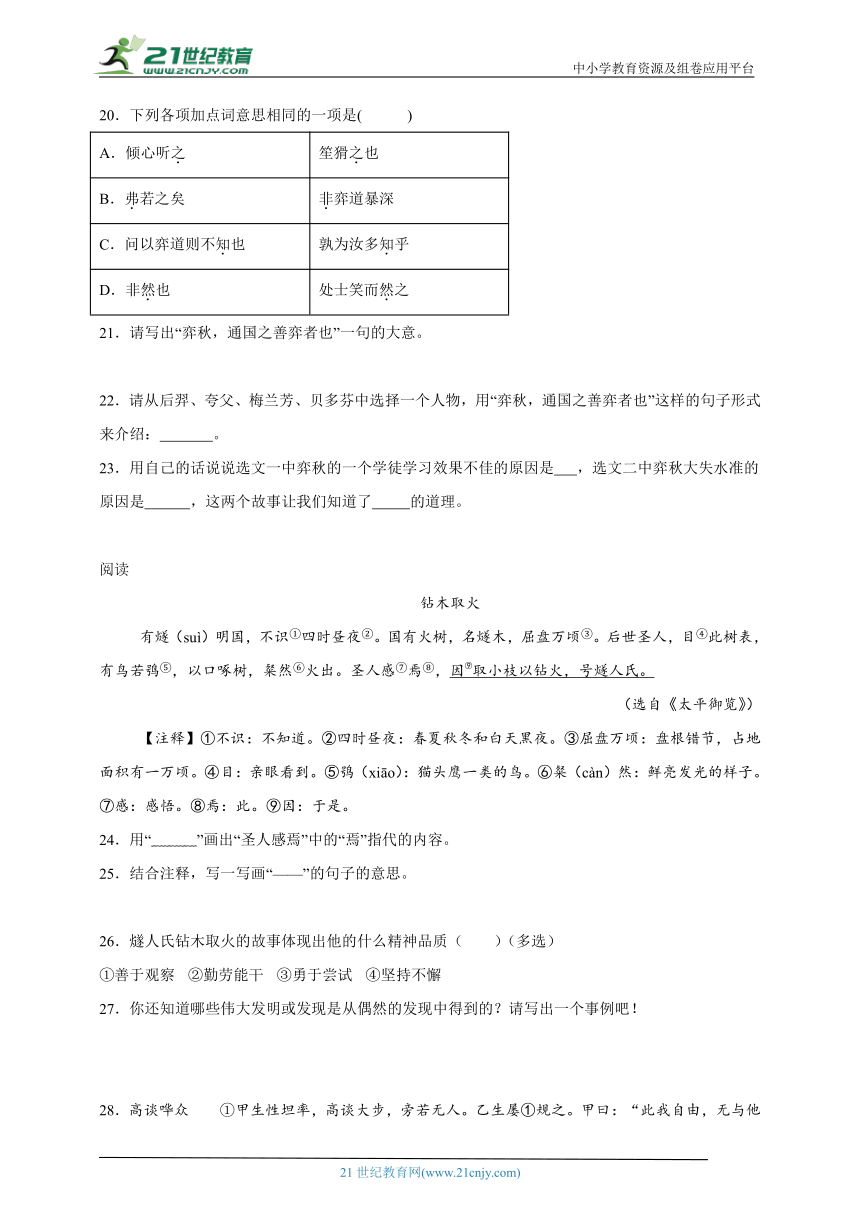

20.下列各项加点词意思相同的一项是( )

A.倾心听之 笙猾之也

B.弗若之矣 非弈道暴深

C.问以弈道则不知也 孰为汝多知乎

D.非然也 处士笑而然之

21.请写出“弈秋,通国之善弈者也”一句的大意。

22.请从后羿、夸父、梅兰芳、贝多芬中选择一个人物,用“弈秋,通国之善弈者也”这样的句子形式来介绍: 。

23.用自己的话说说选文一中弈秋的一个学徒学习效果不佳的原因是 ,选文二中弈秋大失水准的原因是 ,这两个故事让我们知道了 的道理。

阅读

钻木取火

有燧(suì)明国,不识①四时昼夜②。国有火树,名燧木,屈盘万顷③。后世圣人,目④此树表,有鸟若鸮⑤,以口啄树,粲然⑥火出。圣人感⑦焉⑧,因⑨取小枝以钻火,号燧人氏。

(选自《太平御览》)

【注释】①不识:不知道。②四时昼夜:春夏秋冬和白天黑夜。③屈盘万顷:盘根错节,占地面积有一万顷。④目:亲眼看到。⑤鸮(xiāo):猫头鹰一类的鸟。⑥粲(càn)然:鲜亮发光的样子。⑦感:感悟。⑧焉:此。⑨因:于是。

24.用“﹏﹏﹏”画出“圣人感焉”中的“焉”指代的内容。

25.结合注释,写一写画“——”的句子的意思。

26.燧人氏钻木取火的故事体现出他的什么精神品质( )(多选)

①善于观察 ②勤劳能干 ③勇于尝试 ④坚持不懈

27.你还知道哪些伟大发明或发现是从偶然的发现中得到的?请写出一个事例吧!

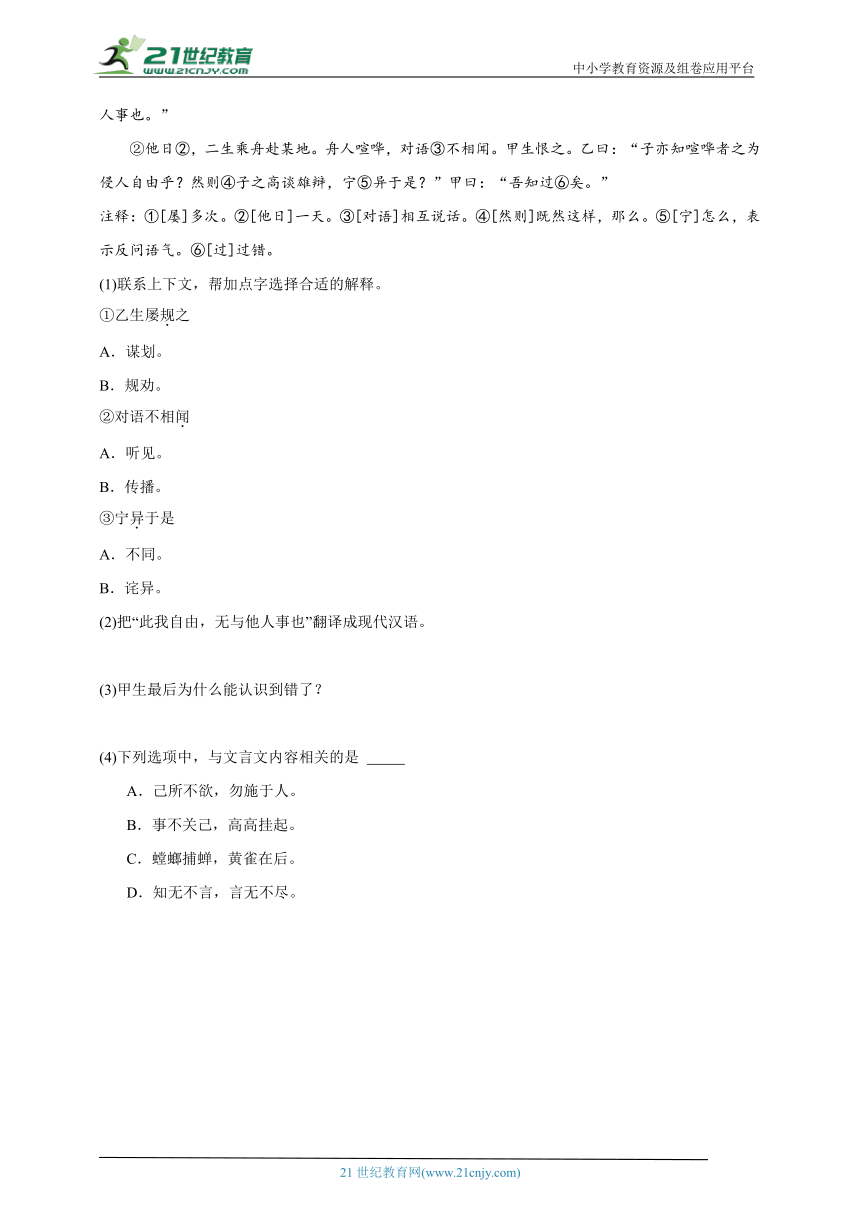

28.高谈哗众 ①甲生性坦率,高谈大步,旁若无人。乙生屡①规之。甲曰:“此我自由,无与他人事也。”

②他日②,二生乘舟赴某地。舟人喧哗,对语③不相闻。甲生恨之。乙曰:“子亦知喧哗者之为侵人自由乎?然则④子之高谈雄辩,宁⑤异于是?”甲曰:“吾知过⑥矣。”

注释:①[屡]多次。②[他日]一天。③[对语]相互说话。④[然则]既然这样,那么。⑤[宁]怎么,表示反问语气。⑥[过]过错。

(1)联系上下文,帮加点字选择合适的解释。

①乙生屡规之

A.谋划。

B.规劝。

②对语不相闻

A.听见。

B.传播。

③宁异于是

A.不同。

B.诧异。

(2)把“此我自由,无与他人事也”翻译成现代汉语。

(3)甲生最后为什么能认识到错了?

(4)下列选项中,与文言文内容相关的是

A.己所不欲,勿施于人。

B.事不关己,高高挂起。

C.螳螂捕蝉,黄雀在后。

D.知无不言,言无不尽。

《小古文阅读练习卷-2024-2025学年语文六年级下册统编版》参考答案

1. 很,十分 果然,果真 2.B 3.没有什么怪事发生,应该是桓南郡在开玩笑罢了! 4.斗鹅“每不如,甚以为忿”表明他心胸狭窄,“夜往鹅栏间,取诸兄弟鹅悉杀之”表明他也是一个凶残的人。

【导语】这篇短文以简洁的笔触勾勒出桓南郡少时的乖戾性格,堪称《世说新语》中刻画人物性格的经典片段。作者通过“鹅斗”这一生活细节,运用"夜杀群鹅"的极端行为,生动展现了人物偏执好胜的特质。车骑将军“当是南郡戏耳”的判断,既体现知子之明,又以反讽手法强化了事件的荒诞性。全文仅八十余字,却完成了一个完整的情节起承转合,充分体现了魏晋笔记小说“以简驭繁”的艺术特色。尤其值得玩味的是,这种童年暴戾行为与其日后成为权臣的性格发展形成了微妙呼应。

1.本题考查字词解释。

(1)甚以为忿:他就非常生气。甚:很,十分。

(2)果如之:果然是这样。果:果然。

2.本题考查字词用法。

结合所给句子,取诸兄弟鹅悉杀之的意思是:把堂兄弟们的鹅全都杀掉了。之:代词,代指鹅;

A.送孟浩然之广陵:送孟浩然到广陵;之:往,到;

B.学而时习之:学习知识然后要经常复习学过的知识,之:代词,代指学过的知识;

C.久之,闭目养神:时间长了,闭目养神;之:语气词,没有实际意义;

D.圣人之道:圣人拥有的道,之:的。

故选B。

3.本题考查句子翻译。

无:没有;致:导致;戏:开玩笑;

句子意思是:没有什么怪事发生,应该是桓南郡在开玩笑罢了!

4.本题考查人物形象分析。

从“甚以为忿”可见他易怒;“夜往鹅栏间悉杀之”体现手段过激,心狠手辣; 车骑将军称其行为是“戏”,侧面说明他可能常以恶作剧掩盖极端行为。

【点睛】参考译文:桓南郡(桓玄)小时候,和堂兄弟们各自养了一群鹅来斗。桓南郡的鹅常常斗不过,他就非常生气。于是(他)就在夜里悄悄到鹅栏里,把堂兄弟们的鹅全都杀掉了。天亮以后,家里人全都对此感到惊骇,说这事是怪异现象,就把这事报告给了车骑将军桓冲。桓冲说:“不会有什么怪异,这应该是桓玄开玩笑罢了!”一问,果然是这样。

5.不是因为痛,而是因为身体发肤受之父母,不敢毁伤,所以才哭。 6.A 7.从第②段“非为痛,身体发肤,不敢毁伤,是以啼耳。韩豫章遗绢百匹,不受;减五十匹,复不受;如是减半,遂至一匹,既终不受。”这些内容可知,范宣是一个廉洁自律、坚守原则的人。他多次拒绝韩豫章的赠绢,即使对方一再减少数量,仍坚持不受,体现其廉洁;但最后在韩豫章的巧妙劝说下接受二丈绢,说明他并非迂腐,懂得变通。

【导语】这篇小古文通过两个典型事例,生动展现了范宣的品格特质。第一段以“伤指而啼”的细节,巧妙揭示其恪守孝道的儒家思想;第二段通过“拒绢”的层层递进,凸显其清廉自守的操行。文章善用对比手法:前段“大啼”与“非为痛”形成反差,后段韩豫章“裂绢”与范宣“笑受”构成张力。叙述语言简练含蓄,人物对话富有戏剧性,使一个恪守礼法又不失人情味的儒者形象跃然纸上。

5.本题考查翻译文言句子的能力。

此句中重点的词有:非为:不是因为。是以:因此。耳:罢了。不敢毁伤:不敢损坏伤害。“毁”指破坏,“伤”指伤害。身体发肤:指全身的肌肤和毛发

整句翻译:不是因为疼痛,而是因为身体发肤(受之父母)不敢损坏,所以才哭泣的。

6.本题主要考查对内容的理解。

A.从原文“大啼”和“非为痛”可以看出,范宣并不是因为疼痛而忍住不哭,而是因为“身体发肤不敢毁伤”才哭泣,这与“勇敢”的描述不符。

故选A。

7.本题考查对人物形象的分析。

从第②段“宣洁行廉约”可知,范宣品行高洁、廉洁俭省。

从第②段“韩豫章遗绢百匹,不受;减五十匹,复不受。如是减半,减之又减,遂至一匹,既终不受。”可知,范宣的廉洁俭省表现在他对财物的态度上,即使绢的数量一再减少,他也没有接受。

从第②段“翌日,韩后与范同载,就车中裂二丈与范,云:‘人宁可使妇无裈也?’范笑而受之。”可知,尽管范宣坚持不接受韩豫章的赠物,但在韩豫章以“人宁可使妇无裈”为理由劝说下,他最终接受了二丈绢,这体现了他的通情达理和善良。

【点睛】参考译文:

①范宣八岁那年,有一次在后园挖菜,无意中伤了手指,就大哭起来。别人问道:“很痛吗?”他回答说:“不是为痛,身体发肤,不敢毁伤,因此才哭呢。”

②范宣品行高洁,为人清廉俭省,有一次,豫章太守韩康伯送给他一百匹绢,他不肯收下;减到五十匹,还是不接受;这样一路减半,终于减至一匹,他到底还是不肯接受。后来韩康伯邀范宣一起坐车,在车上撕了两丈绢给范宣,说:“一个人难道可以让老婆没有裤子穿吗?”范宣才笑着把绢收下了。

8. 担心 再次 9.翠鸟一开始在高处筑巢是为了避免灾祸。 10. 爱之恐坠 巢的位置越来越低,最终被人轻易捉走了小鸟。 11.C

【导语】这篇《翠鸟移巢》是一则富有哲理的寓言故事。通过翠鸟因爱子心切不断下移巢穴,最终导致幼鸟被人捕获的遭遇,揭示了过度保护反而会带来危害的道理。文章语言简洁,情节递进清晰,以“高作巢—稍下—更下”的层次推进,形成强烈反差效果。

8.本题考查字词解释。

(1)恐坠:“担心(小鸟)掉下来”。“恐”在这里解释为“担心、害怕”,表示翠鸟对小鸟可能会掉下来这种情况的担忧。(2)“又再次把巢往下移”。“更”解释为“再次”,强调翠鸟不止一次地改变鸟巢的位置,是在之前已经下移过鸟巢的基础上,再次进行下移的动作。

9.本题考查句子翻译。

“先”在这里是“起初、开始”的意思,表示时间上的先后顺序。“高”指“在高处”,说明翠鸟做巢的位置。“作”是“建造、修筑”的意思。“以”是“用来”的意思,表目的。“患”是“灾祸”的意思,在这里指可能会遇到的危险。句子意思:翠鸟起初在高处建造巢穴,用来避免灾祸。

10.本题考查文章内容理解。

文中提到翠鸟一开始将巢筑在高处以避祸,等到生了小鸟后,因为太爱自己的孩子,担心它们从高处的巢中掉下来,所以才把巢稍微往下移了一些。故翠鸟“稍下作巢”的原因是“及生子,爱之恐坠”。翠鸟因对孩子的溺爱不断下移鸟巢,鸟巢位置越来越低,最后人们轻易地就能够到鸟巢,把翠鸟的孩子捉走了。这就是翠鸟过度担忧孩子安危、不断改变鸟巢位置所导致的不良后果。

11.本题考查文章主旨。

文中翠鸟因为对孩子的过度喜爱,“爱之,恐坠”,担心孩子从高处的巢中掉下来,所以“稍下作巢”,之后“子长羽毛,复益爱之,又更下巢”,由于翠鸟的过分溺爱,不断地把巢往下移,使得鸟巢越来越低,最终导致“人遂得而取之矣”,孩子被人抓走,这明显体现出了过分溺爱带来的严重后果。

故选C。

【点睛】参考译文:翠鸟起初把巢筑得高高的,以避免灾祸。到了它生了小鸟的时候,因为十分喜爱自己的孩子,害怕小鸟从巢里掉下来,就把巢稍微往下筑了一些。小鸟长出了羽毛,翠鸟更加喜爱它们了,于是又把巢筑得更低了些。这样一来,人们就能够轻易地把它们捉走了。

12.C 13.B 14.D 15.估计老虎吃人,先要对人施加威风来吓唬人;但是(对于)不害怕的人,它的威风也就没有施展的地方!

【导语】这篇文言文通过一个生动的故事,揭示了“初生牛犊不怕虎”的道理。文中,妇人见到老虎后惊慌失措,而两个小孩却若无其事地继续玩耍。老虎虽然凶猛,但在面对无所畏惧的小孩时,却未能施展其威势,最终选择离开。这个故事告诉我们,面对强大的对手或困难时,恐惧往往会让人失去应对的能力,而无所畏惧的态度则可能让对手无从下手。苏轼通过这个故事,巧妙地表达了对勇气和无畏精神的赞美,同时也提醒人们,真正的力量并非仅仅来自外在的威势,而是源于内心的坚定与无畏。

12.本题考查文言文字词解释。

“有妇人昼日置二小儿沙上而浣衣于水者”的意思是:有个妇人白天将两个小孩安置在沙滩上,而自己去河边洗衣服。结合译文,可知这里的“置”应理解为“安置”。

故选C。

13.本题考查文言文一词多义。

A.“妇人仓皇沉水避之”的意思是:妇人慌忙地潜入水里来躲避老虎。结合译文,可知这里的“之”指的是老虎。

B.“虎熟视久之”的意思是:老虎仔细地盯着他们看了很久。结合译文,可知这里的“之”指的是两个小孩。

C.“虎之食人”的意思是:老虎吃人。结合译文,可知这里的“之”是协调音节,无实意。

D.“而不惧之人”的意思是:但是(对于)不害怕的人。结合译文,可知这里的“之”是一个结构助词,表示“的”。

故选B。

14.本题考查对文言文内容的理解。

本文讲述了一个妇人把两个小孩放在沙滩上,自己去洗衣服,结果老虎来了,但两个小孩毫不畏惧,最终老虎离开了。

A.虎毒不食子:成语,意思是虎虽凶猛,尚且不吃虎崽,比喻人皆有爱子之心。与文章内容不符。

B.虎父无犬子:成语,比喻出色的父亲不会生出一般的孩子。用于夸奖别人的子辈。与文章内容不符。

C.虎虎生威:意思是像老虎一样有种令人敬畏的气势。与文章内容不符。

D.初生牛犊不怕虎:指刚生下的小牛犊不怕老虎,因为不知道老虎的厉害;一般形容年轻人,比喻青年人思想上很少顾虑,敢作敢为。与文章内容相符。

故选D。

15.本题考查文言文句子翻译。

作答时首先要理解好句子中的关键词和结构。

“意虎之食人”结合注释可知,“意”指估计,“之”无实意,故译为:估计老虎吃人;

“必先被之以威”,“被”指施加,“威”指威风,故译为:先要对人施加威风来吓唬;

“而不惧之人”,“而”指但是,“惧”指害怕,故译为:但是(对于)不害怕的人;

“威无所施钦”,“施钦”指施展的地方,故译为:威风就无处施展了。

由此可知,画线句子意思:估计老虎吃人,先要对人施加威风来吓唬人;但是(对于)不害怕的人,它的威风也就没有施展的地方!

【点睛】参考译文:

忠、万、云、安等地有很多老虎。有个妇人白天将两个小孩安置在沙滩上,而自己去河边洗衣服。老虎从山上跑了下来,妇人慌忙地潜入水里来躲避老虎,两个小孩还是像刚才一样在沙滩上玩耍。老虎仔细地盯着他们看了很久,希望让其中一个能够感到害怕,可是小孩很天真,还不知道害怕,最后,老虎终于离开了。估计老虎吃人,先要对人施加威风来吓唬人;但是(对于)不害怕的人,它的威风也就没有施展的地方了!

16.A 17. 刺 举 掷 碾 大怒 瞋 急躁 18.心急吃不了热豆腐

【导语】这篇文言文通过生动的动作描写和神态刻画,展现了王蓝田急躁的性格特征。文中运用了“刺、掷、碾、啮”等一系列动词,形象地描绘了他因无法刺中鸡蛋而愤怒失控的过程,动作连贯且富有画面感。同时,“嗔甚”这一神态描写,进一步突出了他易怒的特点。

16.本题考查字词解释。

A.“尝食鸡子”中“尝”的意思是“曾经”,而不是“品尝”。整句话的意思是“曾经吃鸡蛋”。所以该选项解释不正确。

故选A。

17.本题考查对内容的理解。

短文中“以箸刺之”的“刺”,生动地写出了王蓝田用筷子去扎鸡蛋的动作;“举以掷地”的“掷”,形象地表现出他因为扎不到鸡蛋而生气,把鸡蛋扔到地上的举动;“仍下地以屐齿碾之”的“碾”,描绘出他用木屐去踩鸡蛋的行为;“复于地取内口中”的“取”,写出他又从地上把鸡蛋捡起来放入口中的动作;“啮破即吐之”的“啮”和“吐”,分别写出他咬鸡蛋和吐出鸡蛋的动作。

从中选取“刺、掷、碾、取”这四个动词,就可以很好地体现对王蓝田的动作描写,突出他在吃鸡蛋过程中急躁的表现。

“便大怒”的“大怒”,直接表明了他此时非常生气的状态;“嗔甚”的“嗔”,进一步强调了他极度恼怒的神情。这两个词从神态方面对王蓝田进行了刻画,更加强化了他急躁的情绪。

通过这些典型的动作描写和神态刻画,将王蓝田在吃鸡蛋这件小事上所表现出的急躁性格展现得淋漓尽致,让一个性格急躁的人物形象跃然纸上,给读者留下了深刻的印象。

18.本题考查人物形象分析和谚语、歇后语的积累。

首先,需要理解王蓝田的行为表现,通过他吃鸡蛋时一系列急躁的举动,如用筷子刺、扔鸡蛋、用屐齿碾、把鸡蛋放嘴里咬等,来总结出他性格急躁的特点。然后,思考能形容这种急躁性格的谚语或歇后语。

示例:爆竹性子——点就炸。

【点睛】【参考译文】王蓝田性格急躁。曾经吃鸡蛋,用筷子去戳它,没戳中,就大怒,拿起鸡蛋扔到地上。鸡蛋在地上滚来滚去还没停,他又用木屐的齿去踩它,还是没踩中。他非常生气,又从地上捡起来放进嘴里,咬了一口就吐了出来。

19.当弈之时/有吹笙过者/倾心听之 20.B 21.弈秋是全国最擅长下棋的人。 22.贝多芬,通国之善作曲者也 23. 三心二意、不够专注 听到吹笙的声音分了心 做任何事情都要专心致志,不能三心二意

【导语】这篇小古文通过两个故事,展现了弈秋在不同情境下的表现,揭示了专注与分心对学习效果的影响。第一个故事中,两个学徒的学习态度形成鲜明对比,强调了专注的重要性;第二个故事则通过弈秋因外界干扰而分心,进一步说明即使技艺高超,若不能集中注意力,也会导致失败。文章语言简洁,叙事清晰,通过对比和细节描写,生动地传达了“专心致志”的重要性,具有较强的教育意义。整体上,文章结构紧凑,寓意深刻,发人深省。

19.本题考查的是文言断句。

选文二中“当弈之时有吹笙过者倾心听之”意思:在他下棋的时候,有一个吹着笙经过的人,(弈秋)便全心去听那笙声。“当弈之时”表明时间背景,是说在弈秋下棋的时候,这是一个完整的表意单元;“有吹笙过者”描述了当时出现的情况,即有个吹笙的人经过,这是一个独立的事件描述;“倾心听之”则是说弈秋的行为,他倾心去听吹笙的声音,与前面的内容在意思上有明显的区分。

故断句为:当弈之时/有吹笙过者/倾心听之。

20.本题考查的是字的意思。

A.之:吹笙的声音/指弈秋。

B.弗和非:都是否定词,都是“不”的意思。

C.知:知道、了解/同“智”,智慧。

D.然:代词,表示这样、如此/形容词,表示对的、正确的。

故选B。

21.本题考查的是翻译句子。

“弈秋”是人名,“通国”指全国,“之”是结构助词“的”,“善”表示擅长,“弈”指下棋,“者”表示 “……的人”,按照这样的字词解释,连贯起来就是“弈秋,是全国最善于下棋的人”。

故整句意思:弈秋,是全国最善于下棋的人。

22.本题考查的是仿写句子介绍人物。

“弈秋,通国之善弈者也”是古文中判断人物专长的句式,采用“……,……之……者也”的结构。“弈秋”是人名,“通国”指全国,“善”是擅长,“弈”指下棋,“者也”表判断,强调弈秋是全国棋艺最高超的人。

从后羿、夸父、梅兰芳、贝多芬中任选择一个人物,据此仿写介绍人物。

示例:

后羿,通国之善射者也。

夸父,通国之善奔者也。

梅兰芳,通国之善唱者也。

贝多芬,通国之善作曲者也。

23.本题考查的是文章内容的理解。

从选文一“一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之”可以明显看出这个学徒在学习下棋时,心思完全不在下棋上,而是想着射天鹅,所以学习效果不好。

选文二“当弈之时,有吹笙过者,倾心听之,将围未围之际,问以弈道则不知也”,表明弈秋在下棋过程中,因为听到吹笙的声音,就倾心去听,结果连下棋的道理都不知道了,是被外界的笙音干扰了注意力。

这两个故事都围绕着专心与分心展开,通过对比专心和分心导致的不同结果,告诉我们做事情要专注,不能三心二意,否则就会像这两个故事中的人物一样,无法把事情做好。

故选文一学徒学不好是因学习时心不在焉,老想着射天鹅,没专注听弈秋讲。选文二弈秋失常是因被吹笙声吸引,分心去听,乱了思绪。

这俩故事告诉我们,做事得专心,不能三心二意,不然难有好成果。

【点睛】参考译文:

学弈

弈秋,是全国最擅长下棋的人。让弈秋教导两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋讲课,心里却一直以为有天鹅要飞过来,想要拉弓箭去射它。虽然他和前一个人一起学习下棋,但是棋艺却比不上人家。难道是因为他的智力不如人家吗?回答说:不是这样的。

弈秋败弈

弈秋,是全国最擅长下棋的人。在他下棋的时候,有一个吹着笙经过的人,(弈秋)便全心去听那笙声。在即将要围(棋)还没有围(棋)的时候,问他下棋的方法道理,他却不知道了。不是下棋的方法道理突然变得深奥了,而是他的思绪一时糊涂了,是笙声干扰了他啊。

24.目此树表,有鸟若鸮,以口啄树,粲然火出。 25.于是用小树枝来钻木取火,人们尊称他为“燧人氏”。 26.①③ 27.牛顿在树下休息的时候,看到苹果从树上落下,他由此受到启发而发现了万有引力定律。

【导语】这篇古文阅读通过讲述燧人氏钻木取火的故事,生动地展现了中国古代先民的智慧与创造力。文章结构清晰,语言简洁,通过注释帮助读者理解古文,增强了文章的可读性。故事不仅体现了燧人氏善于观察、勇于尝试的精神品质,还强调了人类通过观察自然现象,进而发明创造的伟大历程。文章具有深刻的教育意义,启发读者从日常生活中发现灵感,勇于探索与创新。整体上,文章既传承了中华文化,又传递了积极向上的价值观。

24.本题考查找关键词句。

结合“圣人感焉”可知,这句话是说圣人感悟到了“钻木取火”的道理,“焉”指的是前面提到的在火树上看见许多像鸮样的鸟,在大树的枝叶间用嘴啄木,每啄一下,就有灿然的火光发出。在文中指的是“目此树表,有鸟若鸮,以口啄树,粲然火出。”

25.本题考查句子翻译。

“因取小枝以钻火,号燧人氏。”中“因”的意思是于是,“以”的意思是用,“号”的意思是称呼。整个句子的意思是:于是就用小树枝来钻火,果然钻出火来。于是后人就称他为“燧人氏”。

26.本题考查人物形象。

结合“后世圣人,目此树表,有鸟若鸮,以口啄树,粲然火出。圣人感焉,因取小枝以钻火,号燧人氏”可知,燧人氏通过观察鸟啄树产生火的现象,并勇于尝试用树枝钻火,体现出他善于观察和勇于尝试的精神品质。

故选①③。

27.本题考查开放性作答。

结合所学和积累,说一说你还知道哪些伟大发明或发现是从偶然的发现中得到的,言之有理即可。

示例:1895年,德国物理学家伦琴在研究阴极射线时,偶然发现了一种能穿透物体的神秘射线,他将其命名为X射线。这一发现开启了医学影像学的新纪元,对医学诊断产生了深远影响。

【点睛】参考译文:

有个叫燧明国的地方,那里的人不认识春、夏、秋、冬四季,也分不清白天和黑夜。这个国家生长着一种火树,名字叫燧木,它的树枝弯曲盘绕,占地面积达万倾。后来有位圣人,观察这棵树的外表时,看到有一只像猫头鹰的鸟,用嘴啄树干,树干突然就迸发出火花。圣人受到启发,于是就折下小树枝来钻木取火,人们称这位圣人为燧人氏。

28.(1) B A A

(2)这是我的自由,和别人无关。

(3)甲生乘船时因舟人喧哗影响交流而心生不满,此时乙生指出甲平时高谈雄辩和舟人喧哗一样都是侵犯他人自由的行为,甲由此意识到自己之前的行为是错误的。

(4)A

【导语】这篇文言文通过甲乙二生乘船经历,借甲生从无视自身高谈影响他人,到经乙生点醒知错的故事,生动展现了人应换位思考,在享受自由时,也不能侵犯他人自由的道理,短小精悍,富有哲理。

【详解】(1)本题主要考查对文言文中实词和虚词含义的理解能力。

第1自然段“乙生屡规之”意思是:乙生多次规劝甲生(高谈大步,旁若无人的行为)。在这个语境中,结合前文“甲生性坦率,高谈大步,旁若无人”以及“乙生屡规之”后面甲的回应“此我自由,无与他人事也”,可以知道乙是在对甲的行为进行劝告、劝说,所以“规”在这里是“规劝”的意思,故选B。

第2自然段“对语不相闻”意思是:(舟人)相互说话却听不见对方说的话。根据“舟人喧哗”可知,因为舟人很喧闹,所以彼此之间说话听不清,“闻”在这里是“听见”的意思,故选A 。

第2自然段“宁异于是”的意思:怎么会和这种情况(舟人喧哗,侵人自由)不同呢?结合前文乙说“子亦知喧哗者之为侵人自由乎?然则子之高谈雄辩,宁异于是?”,乙是在说甲之前高谈雄辩的行为和舟人喧哗一样是侵犯了他人的自由,这里“异”是“不同”的意思,“宁异于是”就是反问甲他自己高谈雄辩的行为和舟人喧哗这种侵犯他人自由的行为没有什么不同,故选A。

(2)本题考查文言文句子的翻译能力。

“此”,在这里是指示代词,可译为“这”。“我”,就是第一人称“我”。“自由”,结合语境,意思是“自己的自由权利”。“无”,在这里表示否定,可译为“没有”。“与”,是“和、跟”的意思。“他人”,即“别人”。“事”,可理解为“关系”。“也”,在这里是语气助词,表判断。

综合起来,第1自然段句子“此我自由,无与他人事也”翻译成现代汉语就是:这是我的自由,跟别人没有关系。

(3)本题主要考查对文言文文本内容的理解和分析能力。

从文章第②自然段“舟人喧哗,对语不相闻。甲生恨之。乙曰:‘子亦知喧哗者之为侵人自由乎?然则子之高谈雄辩,宁异于是?’”可知,甲生自己平时高谈阔论,旁若无人,还认为这是自己的自由,与他人无关。当他乘船时,船夫们大声喧哗,导致大家相互说话都听不见,他对此感到很不满、很厌恶。乙生这时指出他之前高谈雄辩和船夫喧哗一样,都是侵犯了他人自由。甲生通过自身对船夫喧哗的反感,对比自己平时的行为,意识到自己的高谈阔论其实也影响到了他人,所以认识到了自己的错误。

示例:甲生最后认识到错了是因为乘船时舟人喧哗让他感到不满、痛恨,乙指出他自己平时高谈阔论的行为和这些喧哗的人一样侵犯了他人自由。

(4)本题考查文言文内容理解与主旨概括。

A.“己所不欲,勿施于人”意思是自己不喜欢的,也不要强加给对方。文中甲生平时高谈阔论,不顾及他人感受,认为是自己的自由,当他在船上遇到别人喧哗让他感到讨厌时,才意识到自己平时的行为也同样给别人带来了困扰,符合“己所不欲,勿施于人”的道理,故该项正确。

B.“事不关己,高高挂起”指事情与自己无关,就把它搁在一边不管。本文主要是甲生对自己行为的反思,与该选项表达的意思无关,故该项错误。

C.“螳螂捕蝉,黄雀在后”比喻目光短浅,只想到算计别人,没想到别人在算计他。与本文所表达的内容毫无关联,故该项错误。

D.“知无不言,言无不尽”意思是知道的就说,要说就毫无保留。本文重点不是说甲生是否把知道的都说出来,而是他的行为对他人的影响,故该项错误。

故选A。

【点睛】参考译文:

甲生性直率坦诚,大声地谈论着,迈着大步走路,好像旁边根本没有其他人一样。乙多次规劝他(不要这样)。甲说:“这是我的自由,和其他人没有关系。”

有一天,这两个学生乘船前往某地。船夫们大声喧闹,彼此说话都听不清楚。甲对这种情况感到很不满。乙说:“你也知道大声吵闹的行为是侵犯了别人的自由吧?既然这样,那么你大声谈论、雄辩滔滔,和这又有什么不同呢?”甲说:“我知道自己的过错了。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

小古文阅读练习卷-2024-2025学年语文六年级下册统编版

阅读以下短文,回答问题。

桓南郡小儿时,与诸从兄弟各养鹅共斗。南郡鹅每不如,甚以为忿。乃夜往鹅栏间,取诸兄弟鹅悉杀之。既晓,家人咸以惊骇,云是变怪,以白①车骑②。车骑曰:“无所致怪,当是南郡戏③耳!”问,果如之。(选自《世说新语》)

【注释】①白:告诉。②车骑:车骑将军桓冲。③开玩笑。

1.解释下列加点字的意思

(1)甚以为忿 (2)果如之

2.与“取诸兄弟鹅悉杀之”句中的“之”,用法相同的是( )

A.送孟浩然之广陵 B.学而时习之 C.久之,闭目养神 D.圣人之道

3.用现代汉语翻译下面的句子。

无所致怪,当是南郡戏耳!

4.结合文章内容谈谈桓南郡是怎样的一个人?

小古文阅读。

①范宣①年八岁,后园挑②菜,误伤指,大啼。人问:“痛邪?”答曰:“非为痛,身体发肤,不敢毁伤,是以啼耳。”

②宣洁行③廉约,韩豫章④遗⑤绢百匹,不受;减五十匹,复不受;如是减半,遂至一匹,既终不受。韩后与范同载,就车中裂⑥二丈与范,云:“人宁可使妇无裈⑦邪?”范笑而受之。

【注释】①范宣:家境贫寒,崇尚儒家经典,以孝行和清廉著称;②挑:挖;③洁行:品行高洁;④韩豫章:指豫章太守韩伯;⑤遗(wèi):赠送;⑥裂:撕,扯;⑦裈(kūn):裤子。

5.用自己的话理解下面的句子。

非为痛,身体发肤,不敢毁伤,是以啼耳。

6.下列对文本的理解,不正确的一项是( )

A.范宣年幼时挖菜弄伤了手指却能忍住不哭非常勇敢。

B.范宣认为“身体发肤受之父母”,所以自己不慎弄伤手指是不孝顺的行为。

C.范宣认为接受韩豫章的绢是不廉洁的行为,所以多次拒绝。

D.范宣在韩豫章劝说下,最终接受了他的绢。

7.范宣是一个怎样的人?请结合短文内容谈一谈。

文言文阅读

翠鸟移巢

翠鸟先高作巢以避①患②。及③生子,爱之恐坠④,稍下作果。子长羽毛,复益⑤爱之,又更下果,而人遂得而取之矣。【注释】①避:避免。②患:灾祸。③及:到了…的时候。④坠:落,掉下。⑤益:更加.

8.结合文章内容解释下列加点的字。

①恐坠: ②又更下果:

9.用自己的话说说文中画线句子的意思。

10.翠鸟“稍下作巢”的原因是什么?(请用文中语句回答) 结果怎样?(用自己的话回答)

11.这个故事给我们的启示是( )

A.母爱是伟大的,我们要懂得感恩。

B.我们要懂得变通,要随着外界情况的变化而变化。

C.父母过分溺爱孩子,只会害了孩子。

D.父母要敢于放手,让孩子自己经历成长

文言文阅读。

小儿不畏虎

忠、万、云、安①多虎。有妇人昼日置二小儿沙上而浣衣②于水者。虎自山上驰来,妇人仓皇沉水避之,二小儿戏沙上自若。虎熟视久之,庶几③其一惧,而儿痴,竟不知。虎亦卒去。意④虎之食人,必先被⑤之以威,而不惧之人,威无所施钦!

(选自苏轼《东坡全集》)

[注释]①忠、万、云、安:地名,都是在四川一带长江沿岸。②浣衣:洗衣服。③庶几:差不多,有那么一点儿。在这里是“希望”的意思。④意:估计。⑤被:施加,给……加上。

12.“有妇人昼日置二小儿沙上而浣衣于水者”中的“置”理解正确的一项是( )

A.处置 B.位置 C.安置 D.闲置

13.下列句子中,哪一句中的“之”指的是“二小儿”?( )

A.妇人仓皇沉水避之 B.虎熟视久之 C.虎之食人 D.而不惧之人

14.下列选项中最能概括这篇文言文意思的一项是( )

A.虎毒不食子 B.虎父无犬子 C.虎虎生威 D.初生牛犊不怕虎

15.用自己的话说说文中画线句子的意思。

文言文阅读。

王蓝田性急

王蓝田性急。尝食鸡子①,以著刺之,不得,便大怒,举以掷地。鸡子于地圆转未止,仍下地以屐齿②碾③之,又不得。嗔(chēn)④甚,复于地取内⑤口中,啮(niè)⑥攻即吐之。

【注释】①鸡子:鸡蛋。②屐齿:木底鞋,下有齿以防滑。③碾:踩。④嗔:发怒。⑤内:同“纳”,放入。⑥啮:咬。

16.下列加点字解释不正确的一项是( )。

A.尝食鸡子(品尝) B.以箸刺之(筷子)

C.仍下地以屐齿碾之(用) D.复于地取内口中(又)

17.短文巧用动词“ 、 、 、 ”(填出四个即可)进行典型的动作描写,选用“ 、 ”作神态刻画,将王蓝田 的人物形象刻画得活灵活现,给人留下了深刻的印象。

18.用一句谚语或歇后语来形容王蓝田的性格 。

小古文阅读。

学弈

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

弈秋败弈

弈秋,通国之善弈者也。当弈之时有吹笙过者倾心听之,将围未围之际,问以弈道则不知也。非弈道暴①深,情②有暂暗③,笙④猾⑤之也。

【注释】①暴:突然。②情:思绪。③暂暗:一时糊涂。④笙:一种吹奏的乐器。⑤猾:干扰。

19.请用两条“/”为文中加横线的句子划分节奏。

当 弈之 时 有 吹 笙 过 者 倾 心 听 之

20.下列各项加点词意思相同的一项是( )

A.倾心听之 笙猾之也

B.弗若之矣 非弈道暴深

C.问以弈道则不知也 孰为汝多知乎

D.非然也 处士笑而然之

21.请写出“弈秋,通国之善弈者也”一句的大意。

22.请从后羿、夸父、梅兰芳、贝多芬中选择一个人物,用“弈秋,通国之善弈者也”这样的句子形式来介绍: 。

23.用自己的话说说选文一中弈秋的一个学徒学习效果不佳的原因是 ,选文二中弈秋大失水准的原因是 ,这两个故事让我们知道了 的道理。

阅读

钻木取火

有燧(suì)明国,不识①四时昼夜②。国有火树,名燧木,屈盘万顷③。后世圣人,目④此树表,有鸟若鸮⑤,以口啄树,粲然⑥火出。圣人感⑦焉⑧,因⑨取小枝以钻火,号燧人氏。

(选自《太平御览》)

【注释】①不识:不知道。②四时昼夜:春夏秋冬和白天黑夜。③屈盘万顷:盘根错节,占地面积有一万顷。④目:亲眼看到。⑤鸮(xiāo):猫头鹰一类的鸟。⑥粲(càn)然:鲜亮发光的样子。⑦感:感悟。⑧焉:此。⑨因:于是。

24.用“﹏﹏﹏”画出“圣人感焉”中的“焉”指代的内容。

25.结合注释,写一写画“——”的句子的意思。

26.燧人氏钻木取火的故事体现出他的什么精神品质( )(多选)

①善于观察 ②勤劳能干 ③勇于尝试 ④坚持不懈

27.你还知道哪些伟大发明或发现是从偶然的发现中得到的?请写出一个事例吧!

28.高谈哗众 ①甲生性坦率,高谈大步,旁若无人。乙生屡①规之。甲曰:“此我自由,无与他人事也。”

②他日②,二生乘舟赴某地。舟人喧哗,对语③不相闻。甲生恨之。乙曰:“子亦知喧哗者之为侵人自由乎?然则④子之高谈雄辩,宁⑤异于是?”甲曰:“吾知过⑥矣。”

注释:①[屡]多次。②[他日]一天。③[对语]相互说话。④[然则]既然这样,那么。⑤[宁]怎么,表示反问语气。⑥[过]过错。

(1)联系上下文,帮加点字选择合适的解释。

①乙生屡规之

A.谋划。

B.规劝。

②对语不相闻

A.听见。

B.传播。

③宁异于是

A.不同。

B.诧异。

(2)把“此我自由,无与他人事也”翻译成现代汉语。

(3)甲生最后为什么能认识到错了?

(4)下列选项中,与文言文内容相关的是

A.己所不欲,勿施于人。

B.事不关己,高高挂起。

C.螳螂捕蝉,黄雀在后。

D.知无不言,言无不尽。

《小古文阅读练习卷-2024-2025学年语文六年级下册统编版》参考答案

1. 很,十分 果然,果真 2.B 3.没有什么怪事发生,应该是桓南郡在开玩笑罢了! 4.斗鹅“每不如,甚以为忿”表明他心胸狭窄,“夜往鹅栏间,取诸兄弟鹅悉杀之”表明他也是一个凶残的人。

【导语】这篇短文以简洁的笔触勾勒出桓南郡少时的乖戾性格,堪称《世说新语》中刻画人物性格的经典片段。作者通过“鹅斗”这一生活细节,运用"夜杀群鹅"的极端行为,生动展现了人物偏执好胜的特质。车骑将军“当是南郡戏耳”的判断,既体现知子之明,又以反讽手法强化了事件的荒诞性。全文仅八十余字,却完成了一个完整的情节起承转合,充分体现了魏晋笔记小说“以简驭繁”的艺术特色。尤其值得玩味的是,这种童年暴戾行为与其日后成为权臣的性格发展形成了微妙呼应。

1.本题考查字词解释。

(1)甚以为忿:他就非常生气。甚:很,十分。

(2)果如之:果然是这样。果:果然。

2.本题考查字词用法。

结合所给句子,取诸兄弟鹅悉杀之的意思是:把堂兄弟们的鹅全都杀掉了。之:代词,代指鹅;

A.送孟浩然之广陵:送孟浩然到广陵;之:往,到;

B.学而时习之:学习知识然后要经常复习学过的知识,之:代词,代指学过的知识;

C.久之,闭目养神:时间长了,闭目养神;之:语气词,没有实际意义;

D.圣人之道:圣人拥有的道,之:的。

故选B。

3.本题考查句子翻译。

无:没有;致:导致;戏:开玩笑;

句子意思是:没有什么怪事发生,应该是桓南郡在开玩笑罢了!

4.本题考查人物形象分析。

从“甚以为忿”可见他易怒;“夜往鹅栏间悉杀之”体现手段过激,心狠手辣; 车骑将军称其行为是“戏”,侧面说明他可能常以恶作剧掩盖极端行为。

【点睛】参考译文:桓南郡(桓玄)小时候,和堂兄弟们各自养了一群鹅来斗。桓南郡的鹅常常斗不过,他就非常生气。于是(他)就在夜里悄悄到鹅栏里,把堂兄弟们的鹅全都杀掉了。天亮以后,家里人全都对此感到惊骇,说这事是怪异现象,就把这事报告给了车骑将军桓冲。桓冲说:“不会有什么怪异,这应该是桓玄开玩笑罢了!”一问,果然是这样。

5.不是因为痛,而是因为身体发肤受之父母,不敢毁伤,所以才哭。 6.A 7.从第②段“非为痛,身体发肤,不敢毁伤,是以啼耳。韩豫章遗绢百匹,不受;减五十匹,复不受;如是减半,遂至一匹,既终不受。”这些内容可知,范宣是一个廉洁自律、坚守原则的人。他多次拒绝韩豫章的赠绢,即使对方一再减少数量,仍坚持不受,体现其廉洁;但最后在韩豫章的巧妙劝说下接受二丈绢,说明他并非迂腐,懂得变通。

【导语】这篇小古文通过两个典型事例,生动展现了范宣的品格特质。第一段以“伤指而啼”的细节,巧妙揭示其恪守孝道的儒家思想;第二段通过“拒绢”的层层递进,凸显其清廉自守的操行。文章善用对比手法:前段“大啼”与“非为痛”形成反差,后段韩豫章“裂绢”与范宣“笑受”构成张力。叙述语言简练含蓄,人物对话富有戏剧性,使一个恪守礼法又不失人情味的儒者形象跃然纸上。

5.本题考查翻译文言句子的能力。

此句中重点的词有:非为:不是因为。是以:因此。耳:罢了。不敢毁伤:不敢损坏伤害。“毁”指破坏,“伤”指伤害。身体发肤:指全身的肌肤和毛发

整句翻译:不是因为疼痛,而是因为身体发肤(受之父母)不敢损坏,所以才哭泣的。

6.本题主要考查对内容的理解。

A.从原文“大啼”和“非为痛”可以看出,范宣并不是因为疼痛而忍住不哭,而是因为“身体发肤不敢毁伤”才哭泣,这与“勇敢”的描述不符。

故选A。

7.本题考查对人物形象的分析。

从第②段“宣洁行廉约”可知,范宣品行高洁、廉洁俭省。

从第②段“韩豫章遗绢百匹,不受;减五十匹,复不受。如是减半,减之又减,遂至一匹,既终不受。”可知,范宣的廉洁俭省表现在他对财物的态度上,即使绢的数量一再减少,他也没有接受。

从第②段“翌日,韩后与范同载,就车中裂二丈与范,云:‘人宁可使妇无裈也?’范笑而受之。”可知,尽管范宣坚持不接受韩豫章的赠物,但在韩豫章以“人宁可使妇无裈”为理由劝说下,他最终接受了二丈绢,这体现了他的通情达理和善良。

【点睛】参考译文:

①范宣八岁那年,有一次在后园挖菜,无意中伤了手指,就大哭起来。别人问道:“很痛吗?”他回答说:“不是为痛,身体发肤,不敢毁伤,因此才哭呢。”

②范宣品行高洁,为人清廉俭省,有一次,豫章太守韩康伯送给他一百匹绢,他不肯收下;减到五十匹,还是不接受;这样一路减半,终于减至一匹,他到底还是不肯接受。后来韩康伯邀范宣一起坐车,在车上撕了两丈绢给范宣,说:“一个人难道可以让老婆没有裤子穿吗?”范宣才笑着把绢收下了。

8. 担心 再次 9.翠鸟一开始在高处筑巢是为了避免灾祸。 10. 爱之恐坠 巢的位置越来越低,最终被人轻易捉走了小鸟。 11.C

【导语】这篇《翠鸟移巢》是一则富有哲理的寓言故事。通过翠鸟因爱子心切不断下移巢穴,最终导致幼鸟被人捕获的遭遇,揭示了过度保护反而会带来危害的道理。文章语言简洁,情节递进清晰,以“高作巢—稍下—更下”的层次推进,形成强烈反差效果。

8.本题考查字词解释。

(1)恐坠:“担心(小鸟)掉下来”。“恐”在这里解释为“担心、害怕”,表示翠鸟对小鸟可能会掉下来这种情况的担忧。(2)“又再次把巢往下移”。“更”解释为“再次”,强调翠鸟不止一次地改变鸟巢的位置,是在之前已经下移过鸟巢的基础上,再次进行下移的动作。

9.本题考查句子翻译。

“先”在这里是“起初、开始”的意思,表示时间上的先后顺序。“高”指“在高处”,说明翠鸟做巢的位置。“作”是“建造、修筑”的意思。“以”是“用来”的意思,表目的。“患”是“灾祸”的意思,在这里指可能会遇到的危险。句子意思:翠鸟起初在高处建造巢穴,用来避免灾祸。

10.本题考查文章内容理解。

文中提到翠鸟一开始将巢筑在高处以避祸,等到生了小鸟后,因为太爱自己的孩子,担心它们从高处的巢中掉下来,所以才把巢稍微往下移了一些。故翠鸟“稍下作巢”的原因是“及生子,爱之恐坠”。翠鸟因对孩子的溺爱不断下移鸟巢,鸟巢位置越来越低,最后人们轻易地就能够到鸟巢,把翠鸟的孩子捉走了。这就是翠鸟过度担忧孩子安危、不断改变鸟巢位置所导致的不良后果。

11.本题考查文章主旨。

文中翠鸟因为对孩子的过度喜爱,“爱之,恐坠”,担心孩子从高处的巢中掉下来,所以“稍下作巢”,之后“子长羽毛,复益爱之,又更下巢”,由于翠鸟的过分溺爱,不断地把巢往下移,使得鸟巢越来越低,最终导致“人遂得而取之矣”,孩子被人抓走,这明显体现出了过分溺爱带来的严重后果。

故选C。

【点睛】参考译文:翠鸟起初把巢筑得高高的,以避免灾祸。到了它生了小鸟的时候,因为十分喜爱自己的孩子,害怕小鸟从巢里掉下来,就把巢稍微往下筑了一些。小鸟长出了羽毛,翠鸟更加喜爱它们了,于是又把巢筑得更低了些。这样一来,人们就能够轻易地把它们捉走了。

12.C 13.B 14.D 15.估计老虎吃人,先要对人施加威风来吓唬人;但是(对于)不害怕的人,它的威风也就没有施展的地方!

【导语】这篇文言文通过一个生动的故事,揭示了“初生牛犊不怕虎”的道理。文中,妇人见到老虎后惊慌失措,而两个小孩却若无其事地继续玩耍。老虎虽然凶猛,但在面对无所畏惧的小孩时,却未能施展其威势,最终选择离开。这个故事告诉我们,面对强大的对手或困难时,恐惧往往会让人失去应对的能力,而无所畏惧的态度则可能让对手无从下手。苏轼通过这个故事,巧妙地表达了对勇气和无畏精神的赞美,同时也提醒人们,真正的力量并非仅仅来自外在的威势,而是源于内心的坚定与无畏。

12.本题考查文言文字词解释。

“有妇人昼日置二小儿沙上而浣衣于水者”的意思是:有个妇人白天将两个小孩安置在沙滩上,而自己去河边洗衣服。结合译文,可知这里的“置”应理解为“安置”。

故选C。

13.本题考查文言文一词多义。

A.“妇人仓皇沉水避之”的意思是:妇人慌忙地潜入水里来躲避老虎。结合译文,可知这里的“之”指的是老虎。

B.“虎熟视久之”的意思是:老虎仔细地盯着他们看了很久。结合译文,可知这里的“之”指的是两个小孩。

C.“虎之食人”的意思是:老虎吃人。结合译文,可知这里的“之”是协调音节,无实意。

D.“而不惧之人”的意思是:但是(对于)不害怕的人。结合译文,可知这里的“之”是一个结构助词,表示“的”。

故选B。

14.本题考查对文言文内容的理解。

本文讲述了一个妇人把两个小孩放在沙滩上,自己去洗衣服,结果老虎来了,但两个小孩毫不畏惧,最终老虎离开了。

A.虎毒不食子:成语,意思是虎虽凶猛,尚且不吃虎崽,比喻人皆有爱子之心。与文章内容不符。

B.虎父无犬子:成语,比喻出色的父亲不会生出一般的孩子。用于夸奖别人的子辈。与文章内容不符。

C.虎虎生威:意思是像老虎一样有种令人敬畏的气势。与文章内容不符。

D.初生牛犊不怕虎:指刚生下的小牛犊不怕老虎,因为不知道老虎的厉害;一般形容年轻人,比喻青年人思想上很少顾虑,敢作敢为。与文章内容相符。

故选D。

15.本题考查文言文句子翻译。

作答时首先要理解好句子中的关键词和结构。

“意虎之食人”结合注释可知,“意”指估计,“之”无实意,故译为:估计老虎吃人;

“必先被之以威”,“被”指施加,“威”指威风,故译为:先要对人施加威风来吓唬;

“而不惧之人”,“而”指但是,“惧”指害怕,故译为:但是(对于)不害怕的人;

“威无所施钦”,“施钦”指施展的地方,故译为:威风就无处施展了。

由此可知,画线句子意思:估计老虎吃人,先要对人施加威风来吓唬人;但是(对于)不害怕的人,它的威风也就没有施展的地方!

【点睛】参考译文:

忠、万、云、安等地有很多老虎。有个妇人白天将两个小孩安置在沙滩上,而自己去河边洗衣服。老虎从山上跑了下来,妇人慌忙地潜入水里来躲避老虎,两个小孩还是像刚才一样在沙滩上玩耍。老虎仔细地盯着他们看了很久,希望让其中一个能够感到害怕,可是小孩很天真,还不知道害怕,最后,老虎终于离开了。估计老虎吃人,先要对人施加威风来吓唬人;但是(对于)不害怕的人,它的威风也就没有施展的地方了!

16.A 17. 刺 举 掷 碾 大怒 瞋 急躁 18.心急吃不了热豆腐

【导语】这篇文言文通过生动的动作描写和神态刻画,展现了王蓝田急躁的性格特征。文中运用了“刺、掷、碾、啮”等一系列动词,形象地描绘了他因无法刺中鸡蛋而愤怒失控的过程,动作连贯且富有画面感。同时,“嗔甚”这一神态描写,进一步突出了他易怒的特点。

16.本题考查字词解释。

A.“尝食鸡子”中“尝”的意思是“曾经”,而不是“品尝”。整句话的意思是“曾经吃鸡蛋”。所以该选项解释不正确。

故选A。

17.本题考查对内容的理解。

短文中“以箸刺之”的“刺”,生动地写出了王蓝田用筷子去扎鸡蛋的动作;“举以掷地”的“掷”,形象地表现出他因为扎不到鸡蛋而生气,把鸡蛋扔到地上的举动;“仍下地以屐齿碾之”的“碾”,描绘出他用木屐去踩鸡蛋的行为;“复于地取内口中”的“取”,写出他又从地上把鸡蛋捡起来放入口中的动作;“啮破即吐之”的“啮”和“吐”,分别写出他咬鸡蛋和吐出鸡蛋的动作。

从中选取“刺、掷、碾、取”这四个动词,就可以很好地体现对王蓝田的动作描写,突出他在吃鸡蛋过程中急躁的表现。

“便大怒”的“大怒”,直接表明了他此时非常生气的状态;“嗔甚”的“嗔”,进一步强调了他极度恼怒的神情。这两个词从神态方面对王蓝田进行了刻画,更加强化了他急躁的情绪。

通过这些典型的动作描写和神态刻画,将王蓝田在吃鸡蛋这件小事上所表现出的急躁性格展现得淋漓尽致,让一个性格急躁的人物形象跃然纸上,给读者留下了深刻的印象。

18.本题考查人物形象分析和谚语、歇后语的积累。

首先,需要理解王蓝田的行为表现,通过他吃鸡蛋时一系列急躁的举动,如用筷子刺、扔鸡蛋、用屐齿碾、把鸡蛋放嘴里咬等,来总结出他性格急躁的特点。然后,思考能形容这种急躁性格的谚语或歇后语。

示例:爆竹性子——点就炸。

【点睛】【参考译文】王蓝田性格急躁。曾经吃鸡蛋,用筷子去戳它,没戳中,就大怒,拿起鸡蛋扔到地上。鸡蛋在地上滚来滚去还没停,他又用木屐的齿去踩它,还是没踩中。他非常生气,又从地上捡起来放进嘴里,咬了一口就吐了出来。

19.当弈之时/有吹笙过者/倾心听之 20.B 21.弈秋是全国最擅长下棋的人。 22.贝多芬,通国之善作曲者也 23. 三心二意、不够专注 听到吹笙的声音分了心 做任何事情都要专心致志,不能三心二意

【导语】这篇小古文通过两个故事,展现了弈秋在不同情境下的表现,揭示了专注与分心对学习效果的影响。第一个故事中,两个学徒的学习态度形成鲜明对比,强调了专注的重要性;第二个故事则通过弈秋因外界干扰而分心,进一步说明即使技艺高超,若不能集中注意力,也会导致失败。文章语言简洁,叙事清晰,通过对比和细节描写,生动地传达了“专心致志”的重要性,具有较强的教育意义。整体上,文章结构紧凑,寓意深刻,发人深省。

19.本题考查的是文言断句。

选文二中“当弈之时有吹笙过者倾心听之”意思:在他下棋的时候,有一个吹着笙经过的人,(弈秋)便全心去听那笙声。“当弈之时”表明时间背景,是说在弈秋下棋的时候,这是一个完整的表意单元;“有吹笙过者”描述了当时出现的情况,即有个吹笙的人经过,这是一个独立的事件描述;“倾心听之”则是说弈秋的行为,他倾心去听吹笙的声音,与前面的内容在意思上有明显的区分。

故断句为:当弈之时/有吹笙过者/倾心听之。

20.本题考查的是字的意思。

A.之:吹笙的声音/指弈秋。

B.弗和非:都是否定词,都是“不”的意思。

C.知:知道、了解/同“智”,智慧。

D.然:代词,表示这样、如此/形容词,表示对的、正确的。

故选B。

21.本题考查的是翻译句子。

“弈秋”是人名,“通国”指全国,“之”是结构助词“的”,“善”表示擅长,“弈”指下棋,“者”表示 “……的人”,按照这样的字词解释,连贯起来就是“弈秋,是全国最善于下棋的人”。

故整句意思:弈秋,是全国最善于下棋的人。

22.本题考查的是仿写句子介绍人物。

“弈秋,通国之善弈者也”是古文中判断人物专长的句式,采用“……,……之……者也”的结构。“弈秋”是人名,“通国”指全国,“善”是擅长,“弈”指下棋,“者也”表判断,强调弈秋是全国棋艺最高超的人。

从后羿、夸父、梅兰芳、贝多芬中任选择一个人物,据此仿写介绍人物。

示例:

后羿,通国之善射者也。

夸父,通国之善奔者也。

梅兰芳,通国之善唱者也。

贝多芬,通国之善作曲者也。

23.本题考查的是文章内容的理解。

从选文一“一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之”可以明显看出这个学徒在学习下棋时,心思完全不在下棋上,而是想着射天鹅,所以学习效果不好。

选文二“当弈之时,有吹笙过者,倾心听之,将围未围之际,问以弈道则不知也”,表明弈秋在下棋过程中,因为听到吹笙的声音,就倾心去听,结果连下棋的道理都不知道了,是被外界的笙音干扰了注意力。

这两个故事都围绕着专心与分心展开,通过对比专心和分心导致的不同结果,告诉我们做事情要专注,不能三心二意,否则就会像这两个故事中的人物一样,无法把事情做好。

故选文一学徒学不好是因学习时心不在焉,老想着射天鹅,没专注听弈秋讲。选文二弈秋失常是因被吹笙声吸引,分心去听,乱了思绪。

这俩故事告诉我们,做事得专心,不能三心二意,不然难有好成果。

【点睛】参考译文:

学弈

弈秋,是全国最擅长下棋的人。让弈秋教导两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋讲课,心里却一直以为有天鹅要飞过来,想要拉弓箭去射它。虽然他和前一个人一起学习下棋,但是棋艺却比不上人家。难道是因为他的智力不如人家吗?回答说:不是这样的。

弈秋败弈

弈秋,是全国最擅长下棋的人。在他下棋的时候,有一个吹着笙经过的人,(弈秋)便全心去听那笙声。在即将要围(棋)还没有围(棋)的时候,问他下棋的方法道理,他却不知道了。不是下棋的方法道理突然变得深奥了,而是他的思绪一时糊涂了,是笙声干扰了他啊。

24.目此树表,有鸟若鸮,以口啄树,粲然火出。 25.于是用小树枝来钻木取火,人们尊称他为“燧人氏”。 26.①③ 27.牛顿在树下休息的时候,看到苹果从树上落下,他由此受到启发而发现了万有引力定律。

【导语】这篇古文阅读通过讲述燧人氏钻木取火的故事,生动地展现了中国古代先民的智慧与创造力。文章结构清晰,语言简洁,通过注释帮助读者理解古文,增强了文章的可读性。故事不仅体现了燧人氏善于观察、勇于尝试的精神品质,还强调了人类通过观察自然现象,进而发明创造的伟大历程。文章具有深刻的教育意义,启发读者从日常生活中发现灵感,勇于探索与创新。整体上,文章既传承了中华文化,又传递了积极向上的价值观。

24.本题考查找关键词句。

结合“圣人感焉”可知,这句话是说圣人感悟到了“钻木取火”的道理,“焉”指的是前面提到的在火树上看见许多像鸮样的鸟,在大树的枝叶间用嘴啄木,每啄一下,就有灿然的火光发出。在文中指的是“目此树表,有鸟若鸮,以口啄树,粲然火出。”

25.本题考查句子翻译。

“因取小枝以钻火,号燧人氏。”中“因”的意思是于是,“以”的意思是用,“号”的意思是称呼。整个句子的意思是:于是就用小树枝来钻火,果然钻出火来。于是后人就称他为“燧人氏”。

26.本题考查人物形象。

结合“后世圣人,目此树表,有鸟若鸮,以口啄树,粲然火出。圣人感焉,因取小枝以钻火,号燧人氏”可知,燧人氏通过观察鸟啄树产生火的现象,并勇于尝试用树枝钻火,体现出他善于观察和勇于尝试的精神品质。

故选①③。

27.本题考查开放性作答。

结合所学和积累,说一说你还知道哪些伟大发明或发现是从偶然的发现中得到的,言之有理即可。

示例:1895年,德国物理学家伦琴在研究阴极射线时,偶然发现了一种能穿透物体的神秘射线,他将其命名为X射线。这一发现开启了医学影像学的新纪元,对医学诊断产生了深远影响。

【点睛】参考译文:

有个叫燧明国的地方,那里的人不认识春、夏、秋、冬四季,也分不清白天和黑夜。这个国家生长着一种火树,名字叫燧木,它的树枝弯曲盘绕,占地面积达万倾。后来有位圣人,观察这棵树的外表时,看到有一只像猫头鹰的鸟,用嘴啄树干,树干突然就迸发出火花。圣人受到启发,于是就折下小树枝来钻木取火,人们称这位圣人为燧人氏。

28.(1) B A A

(2)这是我的自由,和别人无关。

(3)甲生乘船时因舟人喧哗影响交流而心生不满,此时乙生指出甲平时高谈雄辩和舟人喧哗一样都是侵犯他人自由的行为,甲由此意识到自己之前的行为是错误的。

(4)A

【导语】这篇文言文通过甲乙二生乘船经历,借甲生从无视自身高谈影响他人,到经乙生点醒知错的故事,生动展现了人应换位思考,在享受自由时,也不能侵犯他人自由的道理,短小精悍,富有哲理。

【详解】(1)本题主要考查对文言文中实词和虚词含义的理解能力。

第1自然段“乙生屡规之”意思是:乙生多次规劝甲生(高谈大步,旁若无人的行为)。在这个语境中,结合前文“甲生性坦率,高谈大步,旁若无人”以及“乙生屡规之”后面甲的回应“此我自由,无与他人事也”,可以知道乙是在对甲的行为进行劝告、劝说,所以“规”在这里是“规劝”的意思,故选B。

第2自然段“对语不相闻”意思是:(舟人)相互说话却听不见对方说的话。根据“舟人喧哗”可知,因为舟人很喧闹,所以彼此之间说话听不清,“闻”在这里是“听见”的意思,故选A 。

第2自然段“宁异于是”的意思:怎么会和这种情况(舟人喧哗,侵人自由)不同呢?结合前文乙说“子亦知喧哗者之为侵人自由乎?然则子之高谈雄辩,宁异于是?”,乙是在说甲之前高谈雄辩的行为和舟人喧哗一样是侵犯了他人的自由,这里“异”是“不同”的意思,“宁异于是”就是反问甲他自己高谈雄辩的行为和舟人喧哗这种侵犯他人自由的行为没有什么不同,故选A。

(2)本题考查文言文句子的翻译能力。

“此”,在这里是指示代词,可译为“这”。“我”,就是第一人称“我”。“自由”,结合语境,意思是“自己的自由权利”。“无”,在这里表示否定,可译为“没有”。“与”,是“和、跟”的意思。“他人”,即“别人”。“事”,可理解为“关系”。“也”,在这里是语气助词,表判断。

综合起来,第1自然段句子“此我自由,无与他人事也”翻译成现代汉语就是:这是我的自由,跟别人没有关系。

(3)本题主要考查对文言文文本内容的理解和分析能力。

从文章第②自然段“舟人喧哗,对语不相闻。甲生恨之。乙曰:‘子亦知喧哗者之为侵人自由乎?然则子之高谈雄辩,宁异于是?’”可知,甲生自己平时高谈阔论,旁若无人,还认为这是自己的自由,与他人无关。当他乘船时,船夫们大声喧哗,导致大家相互说话都听不见,他对此感到很不满、很厌恶。乙生这时指出他之前高谈雄辩和船夫喧哗一样,都是侵犯了他人自由。甲生通过自身对船夫喧哗的反感,对比自己平时的行为,意识到自己的高谈阔论其实也影响到了他人,所以认识到了自己的错误。

示例:甲生最后认识到错了是因为乘船时舟人喧哗让他感到不满、痛恨,乙指出他自己平时高谈阔论的行为和这些喧哗的人一样侵犯了他人自由。

(4)本题考查文言文内容理解与主旨概括。

A.“己所不欲,勿施于人”意思是自己不喜欢的,也不要强加给对方。文中甲生平时高谈阔论,不顾及他人感受,认为是自己的自由,当他在船上遇到别人喧哗让他感到讨厌时,才意识到自己平时的行为也同样给别人带来了困扰,符合“己所不欲,勿施于人”的道理,故该项正确。

B.“事不关己,高高挂起”指事情与自己无关,就把它搁在一边不管。本文主要是甲生对自己行为的反思,与该选项表达的意思无关,故该项错误。

C.“螳螂捕蝉,黄雀在后”比喻目光短浅,只想到算计别人,没想到别人在算计他。与本文所表达的内容毫无关联,故该项错误。

D.“知无不言,言无不尽”意思是知道的就说,要说就毫无保留。本文重点不是说甲生是否把知道的都说出来,而是他的行为对他人的影响,故该项错误。

故选A。

【点睛】参考译文:

甲生性直率坦诚,大声地谈论着,迈着大步走路,好像旁边根本没有其他人一样。乙多次规劝他(不要这样)。甲说:“这是我的自由,和其他人没有关系。”

有一天,这两个学生乘船前往某地。船夫们大声喧闹,彼此说话都听不清楚。甲对这种情况感到很不满。乙说:“你也知道大声吵闹的行为是侵犯了别人的自由吧?既然这样,那么你大声谈论、雄辩滔滔,和这又有什么不同呢?”甲说:“我知道自己的过错了。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐