语言文字运用之辨析修辞并赏析表达效果2025届高考语文专题复习 课件(共59张PPT)

文档属性

| 名称 | 语言文字运用之辨析修辞并赏析表达效果2025届高考语文专题复习 课件(共59张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-08 17:03:21 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

准确辨析修辞手法

并分析修辞手法的表达效果

2025届高三二轮复习之语言文字运用

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的。正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。

情境导入

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的。正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。

准确辨析修辞手法

并分析修辞手法的表达效果

2025届高三二轮复习之语言文字运用

语言文字运用之辨析修辞手法和赏析语句表达效果

学习目标:

1.熟悉并掌握九种常见修辞手法的构成和表达效果。

2.了解常见考题类型:选择、简答分析题

3.掌握修辞及句子表达效果类题的答题思路答题方法

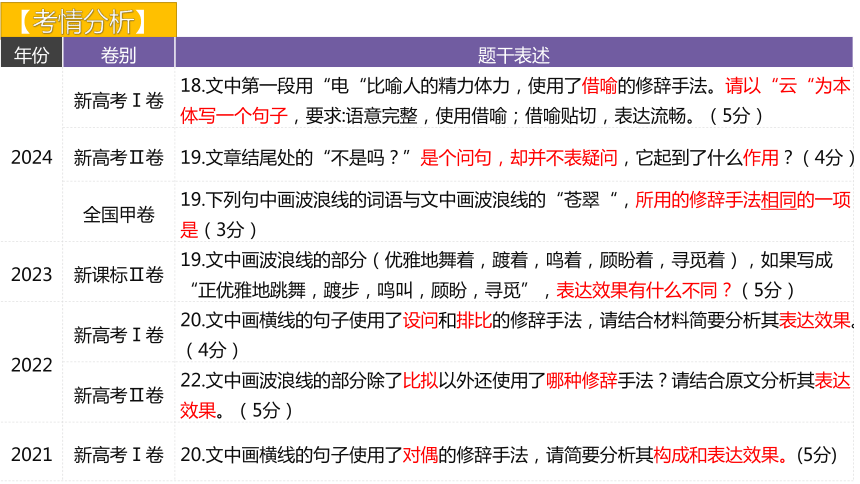

【考情分析】

年份 卷别 题干表述

2024 新高考Ⅰ卷 18.文中第一段用“电“比喻人的精力体力,使用了借喻的修辞手法。请以“云“为本体写一个句子,要求:语意完整,使用借喻;借喻贴切,表达流畅。(5分)

新高考Ⅱ卷 19.文章结尾处的“不是吗?”是个问句,却并不表疑问,它起到了什么作用?(4分)

全国甲卷 19.下列句中画波浪线的词语与文中画波浪线的“苍翠“,所用的修辞手法相同的一项是(3分)

2023 新课标Ⅱ卷 19.文中画波浪线的部分(优雅地舞着,踱着,鸣着,顾盼着,寻觅着),如果写成“正优雅地跳舞,踱步,鸣叫,顾盼,寻觅”,表达效果有什么不同?(5分)

2022 新高考Ⅰ卷 20.文中画横线的句子使用了设问和排比的修辞手法,请结合材料简要分析其表达效果。(4分)

新高考Ⅱ卷 22.文中画波浪线的部分除了比拟以外还使用了哪种修辞手法?请结合原文分析其表达效果。(5分)

2021 新高考Ⅰ卷 20.文中画横线的句子使用了对偶的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。(5分)

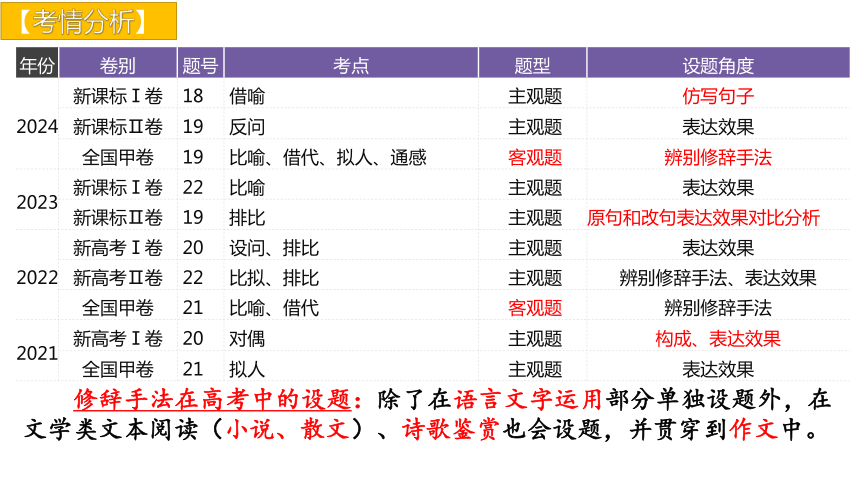

【考情分析】

年份 卷别 题号 考点 题型 设题角度

2024 新课标Ⅰ卷 18 借喻 主观题 仿写句子

新课标Ⅱ卷 19 反问 主观题 表达效果

全国甲卷 19 比喻、借代、拟人、通感 客观题 辨别修辞手法

2023 新课标Ⅰ卷 22 比喻 主观题 表达效果

新课标Ⅱ卷 19 排比 主观题 原句和改句表达效果对比分析

2022 新高考Ⅰ卷 20 设问、排比 主观题 表达效果

新高考Ⅱ卷 22 比拟、排比 主观题 辨别修辞手法、表达效果

全国甲卷 21 比喻、借代 客观题 辨别修辞手法

2021 新高考Ⅰ卷 20 对偶 主观题 构成、表达效果

全国甲卷 21 拟人 主观题 表达效果

修辞手法在高考中的设题:除了在语言文字运用部分单独设题外,在文学类文本阅读(小说、散文)、诗歌鉴赏也会设题,并贯穿到作文中。

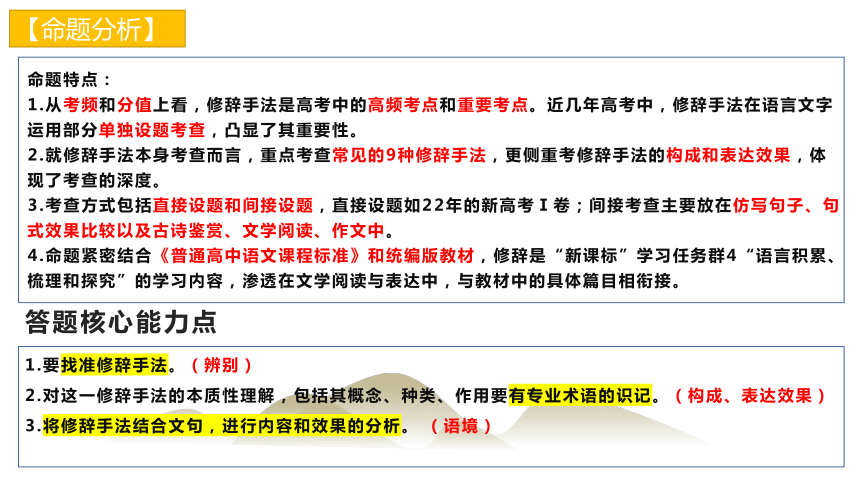

命题特点:

1.从考频和分值上看,修辞手法是高考中的高频考点和重要考点。近几年高考中,修辞手法在语言文字运用部分单独设题考查,凸显了其重要性。

2.就修辞手法本身考查而言,重点考查常见的9种修辞手法,更侧重考修辞手法的构成和表达效果,体现了考查的深度。

3.考查方式包括直接设题和间接设题,直接设题如22年的新高考Ⅰ卷;间接考查主要放在仿写句子、句式效果比较以及古诗鉴赏、文学阅读、作文中。

4.命题紧密结合《普通高中语文课程标准》和统编版教材,修辞是“新课标”学习任务群4“语言积累、梳理和探究”的学习内容,渗透在文学阅读与表达中,与教材中的具体篇目相衔接。

答题核心能力点

1.要找准修辞手法。(辨别)

2.对这一修辞手法的本质性理解,包括其概念、种类、作用要有专业术语的识记。(构成、表达效果)

3.将修辞手法结合文句,进行内容和效果的分析。 (语境)

【命题分析】

任务一:准确辨析修辞手法

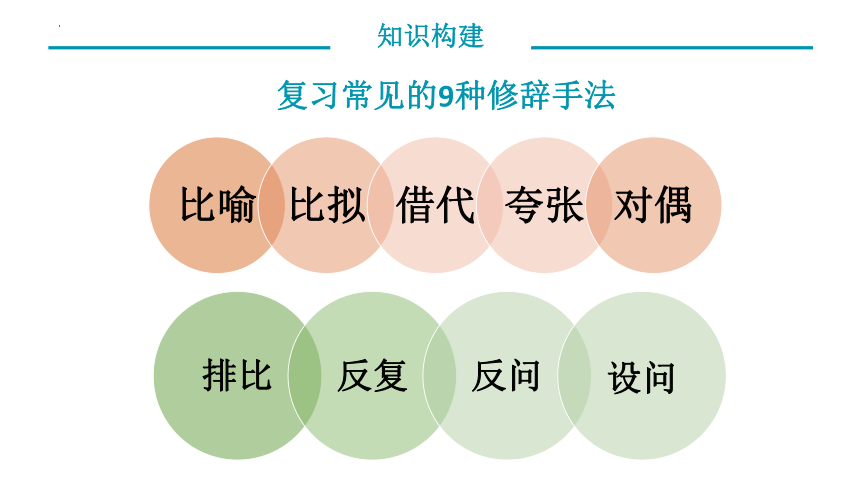

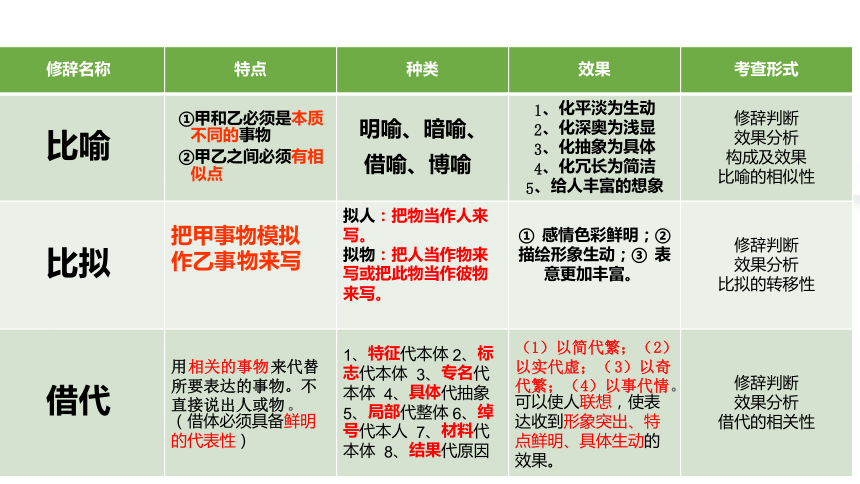

知识构建

复习常见的9种修辞手法

修辞名称

特点

种类

效果

考查形式

比拟

借代

。

、

、

、

、

、

、

、

)

。

比喻

①甲和乙必须是

本质

不同的

事物

②甲乙之间必须

有相

似点

明喻、暗喻、

借喻、博喻

1

、化平淡为生动

2

、化深奥为浅显

3

、化抽象为具体

4

、化冗长为简洁

5

、给人丰富的想象

修辞判断

效果分析

构成及效果

比喻的相似性

把甲事物模拟作乙事

物来写

拟人

:把物当作人来

写。

拟物

:把人当作物来

写或把此物当作彼物

来写。

①

感彩鲜明;②

描绘形象生动;③

表

意更加丰富。

修辞判断

效果分析

比拟的转移性

用

相关的事物

来代替

所要表达的事物。不

直接说出人或物

(借体必须具备

鲜明

的代表性

)

1

特征

代本体

2

标

志

代本体

3

专名

代

本体

4

具体

代抽象

5

、

局部

代整体

6

绰

号

代本人

7

材料

代

本体

8

结果

代原因

(

1

)以简代繁;(

2

以实代虚;(

3

)以奇

代繁;(

4

)以事代情

可以使人

联想

,使表

达收到

形象突出、特

点鲜明、具体生动

的

效果。

修辞判断

效果分析

借代的相关性

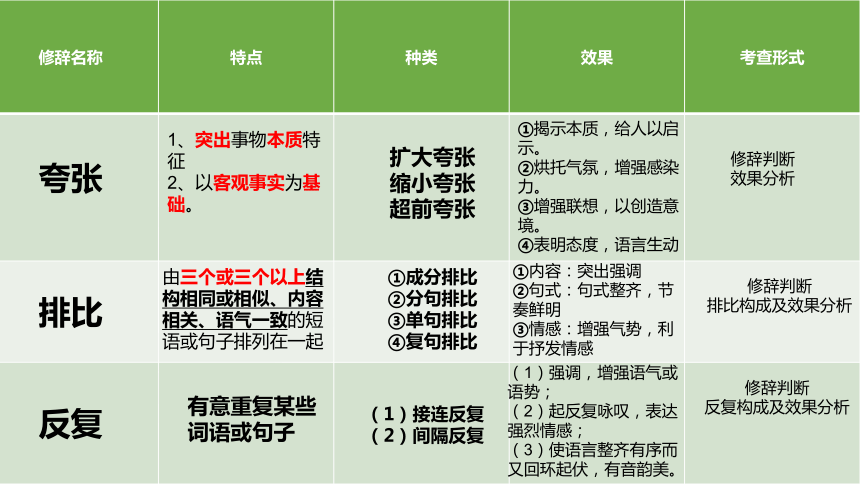

修辞名称 特点 种类 效果 考查形式

夸张

排比

反复

1、突出事物本质特征

2、以客观事实为基础。

扩大夸张

缩小夸张

超前夸张

①揭示本质,给人以启示。

②烘托气氛,增强感染力。

③增强联想,以创造意境。

④表明态度,语言生动

修辞判断

效果分析

由三个或三个以上结构相同或相似、内容相关、语气一致的短语或句子排列在一起

①成分排比

②分句排比

③单句排比

④复句排比

①内容:突出强调

②句式:句式整齐,节奏鲜明

③情感:增强气势,利于抒发情感

修辞判断

排比构成及效果分析

有意重复某些词语或句子

(1)接连反复

(2)间隔反复

(1)强调,增强语气或语势;

(2)起反复咏叹,表达强烈情感;

(3)使语言整齐有序而又回环起伏,有音韵美。

修辞判断

反复构成及效果分析

修辞名称 特点 种类 效果 考查形式

设问

反问

对偶

明知故问,自问自答。

特点是“无疑而问”

自问自答

1、引人注意,启发思考

2、能够强烈的表达情感

3、更好的描写人物思想活动

修辞判断

效果分析

用疑问的形式表达确定的意思,以加重语气的一种修辞手法。

常用肯定形式表示否定,否定形式表示肯定。

1、加强语气;

2、发人深思,激发读者的感情,加深读者的印象;

3、增强文中的气势,奠定激昂或愤激的感情基调。

修辞判断

效果分析

用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对或相近意思的一种修辞手法。

(1)正对

(2)反对

(3)串对(流水对)。

1、结构:形式整齐,结构对称,可以收到一种均衡美感的效果。

2、内容:词句凝练概括,富有表现力,能够把相关事物间的关系表现得集中鲜明;使对立事物间的对比强烈,褒贬分明。

3、节奏:节奏鲜明,音韵和谐,读来朗朗上口,便于传诵记忆。

修辞判断

效果分析

判断下面句子分别运用了什么修辞手法

⑴蜀道之难,难于上青天。

⑵无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

(3)昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。

⑷ 朱门酒肉臭,路有冻死骨。

⑸主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

(6)想到与之协调的华丽房子,想到许多人苦心钻营的位子,想到那轻飘飘而又沉甸甸的票子。

——夸张

——对比、借代

——排比

复习各类修辞手法

——对偶

——互文、借代

——通感

判断下面句子分别运用了什么修辞手法

(6)定而后能静,静而后能安,安而后能虑。

(7)沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

(8)问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

(9)人为刀俎,我为鱼肉。

(10)何以解忧,唯有杜康。

(11)她露出甜甜的笑。

——比喻(暗喻)

——借代

——拟人

——反复

——通感

(12)唯有南风旧相识,偷开门户又翻书。

——顶针

——设问、比喻

任务二:分析修辞的表达效果

以题引讲,合作归纳

2021年全国甲卷:新疆是我国较早大量种植和使用棉花的地区之一。新疆光照充足热量丰富,空气干燥,昼夜温差大,拥有得天独厚的自然条件,适宜棉花的种植和生长,新疆棉尤其是长绒棉品质优良,深受消费者喜爱。除了上述自然条件,现代科技的应用也是新疆棉品质优良的原因。近年来,新疆棉品质不断提升,同时产量也不断增加,但仍然供不应求。新疆属于绿洲农业区,干旱少雨,为了让棉花吃好喝好长得好,就要进行科学的水肥管理。膜下滴灌、水肥一体化灌溉等栽培技术的应用,为新疆棉生产的提质增效奠定了坚实的基础。

21、请简要赏析文中画波浪线句子的表达效果。(5分)

参考答案:

①使用了拟人的修辞。文中把棉花吸收足量的水分和肥料才能长得好,比拟成人吃好饭喝好水才能健康成长,投射了作者对棉花的喜爱之情;

②使表达比较活泼。赋予了棉花人的行为,具有生动形象的表达效果。

分析修辞的表达效果题答题步骤:

1、明确指出是什么修辞手法(修辞名称)。

2、解释说明,解释哪里用了这种修辞手法(内容解读,构成)

3、结合具体语境谈作用(修辞本身作用+表情达意作用)。

[答题指导]

种类 解说 表达效果

比喻 把……比作……,二者在……上 相似 化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象

为具体。

比拟 把……(物)人格化,将…… (物)写成……(人);把…… (人)拟作……(物),写出了 人的……(物)性 生动形象,使读者产生鲜明的印象,将

事物人格化。

借代 用……代指…… 以简代繁,以实代虚,能引人联想,使

表达收到形象突出、特点鲜明、具体生

动的效果。

种类 解说 表达效果

夸张 ……(词)把……扩大/缩小/超前 突出事物的本质和特征,表达作者对事

物的感情态度。

对偶 上句与下句相对,两词在词性或 内容上相对 音节整齐匀称,顿挫感强;内容凝练集

中,概括性强。

排比 连续使用……(词语或句子), 构成排比 句式整齐,节奏匀称;加强语势,强调

内容,突出感情。

种类 解说 表达效果

反复 重复使用……(词语或句子), 形成连续反复或间隔反复 反复咏叹,表达强烈的感情;增强语气

或语势;使诗文的格式整齐有序而又回

环起伏。

设问 提出……(问题),做出…… (回答) 引起注意,启发思考。

反问 使用了反问手法,强烈地表达 了……(情感) 加强语气,增强气势和说服力;表示反

讽,引起共鸣和思考。

短板四 辨析或分析修辞手法的特点及效果两个易错点

01

精研典题 突破短板

1.(2024·新课标卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成后面的题目。

当你觉得劳累而懒得说话,情绪、胃口不佳且脑子不转时,往往是身体在提醒你:“电量已经触底,需要立即充电。”常用的充电方式,包括合理睡眠、适度运动、调整饮食等多种,其中睡眠最为重要。

文中用“电”比喻人的精力体力,使用了借喻的修辞手法。请以“云”为本体写一个句子。要求:语意完整,使用借喻;借喻贴切,表达流畅。(5分)

解析:借喻是比喻的一种,本体和比喻词都不出现,而是借用喻体直接代替本体,即直接把甲(本体)说成乙(喻体)。解答此题,可以先从本体(“云”)出发,抓住“云”的洁白、蓬松、形态多样等特点,再以其为中心,合理想象出一句话,以描绘某种情形或表达某个道理。同时还要注意,喻体和“云”要有相似性,且本质上不同。

答案:(示例一)那是一个晴朗的夏日,蔚蓝的天空中飘着一朵朵洁白的莲花。

(示例二)一阵大风吹过,天空中拥挤的羊群被吹得摇摇摆摆,逐渐向远处散去。

2.(2024·新课标卷Ⅱ)阅读下面的文字,完成后面的题目。

云这么好看,却也不妨碍它下雨。那天,我们在宋庄的街道上闲逛,走着走着雨就来了。雨来了,云还在,太阳也还在。这就是名副其实的太阳雨了吧?淋着这雨,我们都没有打伞。打伞会觉得辜负了这云的,也会辜负这雨,不是吗?

文章结尾处的“不是吗?”是个问句,却并不表疑问,它起到了什么作用?(4分)

解析:首先,要明确“不是吗?”的句式类型——反问句;然后,结合反问句的一般表达效果(运用疑问的语气来表示肯定或否定的意思,加强语气;增强感情,发人深思,激发读者感情,加深读者印象;增强文章的气势和说服力,为文章奠定一种激昂的感情基调),结合具体语境分析,即可得出其作用。

答案:①“不是吗?”是个反问句,用疑问语气肯定和强化“打伞会让人觉得辜负了这云、这雨”这一意思;②强化了作者的感情,也激发了读者的同感,能加深读者的印象。

3.(2024·全国甲卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

天山可谓家喻户晓,但真正了解它的人恐怕不多。怎样算是真正了解天山呢?不妨做个测试。你闭上眼睛,念出“天山”这个名字,试试看,能不能想象出一幅天山的全景图来?在这幅全景图里,山脉或平行或交错,许多巨大的、汽车要开上很久很久的盆地坐落其间。两座威严的雪峰——托木尔峰和汗腾格里峰巍然耸立,俯视着周边十多座海拔6 000米以上的山峰。带着充沛的水汽在伊犁河谷一路长驱直入的暖湿气流造就了一片片麦浪滚滚的田地和水草丰美的牧场。博斯腾湖碧水连天,赛里木湖晶莹澄澈,艾比湖“盐”装素裹,天池静卧在苍翠环绕之中……

下列句子中画波浪线的词语与文中画波浪线的“苍翠”,所用的修辞手法相同的一项是(3分)( )

[与典题对话] “苍翠”“修辞手法”——判断修辞手法,然后再分析选项所用的修辞手法。

A.烟花向上空冲去,下落时便洒散着满天花雨。

B.鲁迅先生穿着朴素的长衫,从容地坐在西装领带们旁边。

C.夏天的雨是热情洋溢的,喜欢不打招呼就前来拜访。

D.微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

√

解析:文中画波浪线的“苍翠”指的是绿色的树木,运用了借代的手法,以特征代本体。

A项,将烟花绽放后四处散落的碎屑比作漫天“花雨”,运用了比喻的手法。

B项,“西装领带们”指的是穿西装戴领带的人,运用了借代的手法,以特征代本体。

C项,“热情洋溢”赋予了夏天的雨以人的情态,运用了拟人的手法。

D项,“清香”是嗅觉,“渺茫的歌声”是听觉,将嗅觉和听觉两种感觉互通,运用了通感的手法。

02

触类旁通 思维快攻

对相关语句不能准确判断其修辞手法,特别是易混的修辞手法。

[思维强化]

区分常见易混修辞手法

1.比喻与比拟

(1)反映事物间的关系不同。比喻是以甲喻乙,两者有相似点,是相似关系;比拟是以甲拟乙,两者融为一体,是交融关系。

(2)表达的结构方式不同。比喻的本体和喻体一主一从,本体或出现或不出现,而喻体必须出现;比拟的本体必须出现,拟体不出现。

2.借喻与借代

(1)相同点:它们都用某一事物代另一事物,事物本体不出现。

(2)不同点:①借喻的作用是“比喻”,虽然也有代替的作用,但总是喻中有代;借代的作用是“称代”,即直接把借体称为本体,它只代不喻。

②构成借喻的基础是事物的相似性,即要求喻体和本体有某些方面的相似处;构成借代的基础是事物的相关性,即要求借体和本体有某种关系。

③借喻可以改为明喻或暗喻,借代则不能。

3.对偶与对比

(1)基本特征不同。对偶重“偶”,基本特征是对称;对比重“比”,基本特征是对立。

(2)表达效果的侧重不同。对偶重结构形式,对比重内容意义。但有的对偶也是对比。

4.排比与反复

(1)排比是为了加强语势,反复是为了突出强调某种感情。

(2)排比是把三句或三句以上结构相同的句子连在一起,反复是某个词语或句子重复出现。

(3)排比中有部分提示词语相同,而反复则是词语或句子完全相同。

5.设问与反问

注意:同一个句子可以同时运用多种修辞手法,应注意全面判断。

不会精准分析修辞特征及其表达效果,不能结合有关材料进行具体分析。

[思维强化] 明确题干要求,看清题目问的是修辞的特征还是表达效果,不同的问法有不同的答法。

1.分析修辞的特征

主要是分析其构成与种类。如比喻,要分析文中把什么比作什么,属于哪种比喻等。

2.分析表达效果

要把该修辞手法的自身效果与在选段中的实际效果结合起来。所谓选段的实际效果,主要是结合选段内容及性质说明效果。如选段是说明性的,则要扣住“说明性”来分析;如选段是文学性的,则要扣住“文学性”来分析。最后根据题干要求,逐条组织答案要点。

辨析修辞并分析表达效果

——堂练八

1.下列各项中修辞手法与其它选项不同的一项是( )

A.我只能用这样的笔墨,写几句文章,算是从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘。

B.全淀的芦苇收割,垛起垛来,在白洋淀周围的广场上,就成了一条苇子的长城。

C.她们看见不远的地方,在宽厚肥大的荷叶下面,有一个人的脸,下半截身子长在水里。

D.所以包身工是一种“罐装了的劳动力”,可以“安全地”保藏,自由地使用。

1.C

A.“从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘”运用了比喻的修辞手法,将“写文章”比作“在泥土中挖小孔”,形象地写出了作者在艰难环境下努力生存和表达的状态。

B.“就成了一条苇子的长城”运用了比喻的修辞手法,把“苇子垛”比作“长城”,突出了苇子垛的高大壮观。

C.“有一个人的脸,下半截身子长在水里”运用了拟物的修辞手法,将人当作植物来写,“长在水里”赋予了人植物的特征,让人仿佛看到一个像植物一样扎根在水里的形象。

D.“包身工是一种‘罐装了的劳动力’”运用了比喻的修辞手法,把“包身工”比作“罐装了的劳动力”,形象地写出了包身工被限制自由、被资本家随意使用的特点。

2.下列选项中运用相同修辞手法的一项是( )

A.主人下马客在船 汶水、徂徕如画

B.樯橹灰飞烟灭 妆成每被秋娘妒

C.终岁不闻丝竹声 惊涛拍岸,卷起千堆雪

D.幽咽泉流冰下难 一夜飞度镜湖月

2.B

A.互文,意思是主人和客人一起下了马,一起上了船。/比喻,将汶水、徂徕比作“画”。

B.借代,“樯橹”代指曹操的水军。/借代,“秋娘”原指唐代李琦的妾杜秋,后来是唐代歌妓女伶的通称,也代指才貌双全的女子。

C.借代,“丝竹”代指音乐。/比喻,用“雪”比喻浪花。

D.比喻,“幽咽”之声,悲抑哽塞,似“泉流冰下”。/夸张,“一夜飞度”有夸张之意。

3.下列各句和文中画波浪线的句子所用修辞手法相同的一项是( )

天气很热的时候,空气如果很湿润,植物发达的根仍然在大量吸水,到了夜晚气温下降的时候,叶片上的气孔关闭了,水分就不能从叶片上的小孔里蒸发出去了。这样一来,植物“喝”进来的水越聚越多,超过了它的需要。

A.小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪。

B.东风便试新刀尺,万叶千花一手裁。

C.浮萍破处见山影,小艇归时闻草声。

D.无事不登三宝殿。

3.B文中画波浪线的句子中有“喝”这个动作,这里把人的行为赋予了自然物,使用了拟人修辞。

A.比喻,鬓发比作云彩,洁白的香腮似雪。

B.拟人,以“试”“裁”赋予“东风”人的动作。

C.对偶。“浮萍”对应“小艇”,“破处”对应“归时”“见山影”与“闻草声”相对。

D.借代,“三宝殿”个别代整体,代指活动场合。

4.下列选项和“积玉堆琼几千叠”中的“积玉堆琼”,所用修辞手法相同的一项是( )

A.知否,知否?应是绿肥红瘦。 B.此地一为别,孤蓬万里征。

C.无意苦争春,一任群芳妒。 D.草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

4.B

“积玉堆琼”,比喻,把积雪比作“玉”和“琼”。

A.反复,“知否知否”反复;借代,“绿”代指绿叶,“红”代指枝头的花。

B.比喻,将即将远行的友人比作孤蓬。

C.拟人,“无意苦争春”和“妒”分别赋予梅和“群芳”以人的情感和态度。

D.拟人,“知”“斗”赋予草树以人的动作和情感;借代,“红紫”代指花朵。

5.下列各项中,与例句使用修辞手法一致的一项是( )

例:月球庞大的身躯会挡住嫦娥六号与地面指挥的通信信号,在轨“等候多时”的鹊桥二号中继星需要充当“顺风耳”,架起沟通的桥梁。

A.凤娇照例跑到第三节车厢去找她的“北京话”,香雪系紧头上的紫红色线围巾,把臂弯里的篮子换了换手,也顺着车身不停地跑着。(《哦,香雪》)

B.树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是瞌睡人的眼。(《荷塘月色》)

C.雪地里踏着碎琼乱玉,迤逦背着北风而行。那雪正下得紧。(《林教头风雪山神庙》)

D.树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草地上滚动,聚集,压弯了草叶,轰然坠地,摔开万道金光。(《我与地坛》)

5.B

文中句运用拟人手法,说鹊桥二号中继星“等候多时”并充当“顺风耳”,赋予其人的行为和特征。

A.借代。用“北京话”借代说北京话的乘客。

B.拟人。将“路灯光”拟人化,说它“没精打采的,是瞌睡人的眼”,赋予其人的特征。

C.比喻,将“雪”比作“碎琼乱玉”;

D.比喻。把“蝉蜕”比作“一间空屋”。

6.下列诗句中,所用修辞手法不同于其他三项的一项是( )

A.青青子衿 B.久在樊笼里

C.大弦嘈嘈如急雨 D.卷起千堆雪

6.A

A.运用了用典、借代的修辞手法,语出《诗经·郑风·子衿》,“子衿”本是周代读书人的服装,这里代指有学识的人。

B.运用了比喻的修辞手法,将官场生活比喻为“樊笼”。

C.运用了比喻的修辞手法,把琵琶弹奏时大弦发出的声音比作急雨的声音。

D.运用了比喻的修辞手法,把激起的浪花比作雪。

7.下列诗句中,修辞手法不同的一项是( )

A.世先生同在桑梓,一向有失亲近 B.闲静时如姣花照水,行动处似弱柳扶风

C.寄言纨绔与膏粱:莫效此儿形状 D.圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说

7.B

A.借代。“桑梓”代指家乡。在古代,村落的房前屋后,遍植桑树、梓树,所以有“桑梓之地,父母之邦”的说法,久而久之,“桑梓”成了故乡、家乡的代名词。

B.比喻。把女子闲静时的姿态比作姣花照水,行动时的姿态比作弱柳扶风。

C.借代。“纨绔”“膏粱”代指富家子弟。“纨绔”本意是富贵子弟穿的细绢做成的裤子,指有钱人家子弟的华美衣着,代指富贵人家的子弟,而“膏粱”本意是精美的饭菜,后泛指名门望族。

D.借代。“圆规”代指杨二嫂,用杨二嫂瘦且姿态像圆规的外形特点来指代她本人。

8.作者把北平比作“魁梧的老人”,比喻奇特,简析它的奇特性。

北平好像是一个魁梧的老人,具有一种老成的品格。一个城市与人相似,各有不同的品格,有的好奇多疑,卑污狭隘;有的宽宏大量,豪爽达观。北平是豪爽的,北平是宽大的。他包容着新旧两派,但他本身并不稍为之动摇。

穿高跟鞋的摩登女郎与着木屐的东北老妪并肩而行,北平却不理这回事。胡须苍白的画家,住在大学生公寓的对面,北平也不理这回事。新式汽车与洋车、驴车媲美,北平也不理这回事。

8.①把北平比作老人,不仅写出北平的历史厚重感,还暗含着它所具有的智慧、老成。

②以“魁梧”来修饰“老人”,给人新奇之感,写出了北平的博大与活力。

【详解】

①“北平好像是一个魁梧的老人,具有一种老成的品格”,把“北平”比作“老人”,老人所具有的老成、深沉的特点,能生动形象地写出北平的历史厚重感,还暗含着它所具有的智慧、老成,可使北平的形象具体可感,以此引发读者联想和想象,给人以鲜明深刻的印象。

②用“魁梧”来修饰“老人”,“魁梧”一般形容体格健壮的年轻人,这里修饰老人,出语不凡,给人新奇之感,写出了北平的博大与活力,并使语言多了一些文采,富有较强的感染力。

阅读下面的文字,完成下面小题。

独龙江,很遥远;独龙族,很神秘。巍峨的高黎贡山和担当力卡山相互挤压,好像谁也不愿认输和让步。两山夹飞流,独龙江使劲将它们推开,可始终不怎么见效,留给独龙族同胞的生存空间还是很小很窄。新中国成立之前,独龙族同胞还过着刀耕火种、结绳记事、狩猎为生的原始生活。新中国的成立,彻底改变了独龙族同胞的命运。高黎贡山独龙江隧道的贯通,彻底解决了大雪封山的千年难题,独龙族同胞的发展速度由此倍增。独龙江乡地形虽然狭窄,可独龙族同胞的人生却辽阔而精彩。曾使用过的过江溜索已弃置,取而代之的是钢筋混凝土大桥;曾经历过的痛苦岁月已沉江底,取而代之的是色香味俱全的火红日子;曾居住过的木楞房已隐退,取而代之的是漂亮又舒适的小洋房;曾劳累过的驮运的骡马已休息,取而代之的是各种车辆。没有什么可以再阻挡独龙族同胞前进的步伐。暖风拂面而过,山含笑,水含笑,人含笑。一道彩虹横跨千年,一条大江奔涌向前,一个民族正跨进春天更深处。

9.文中画波浪线的部分使用了比拟修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

9.①文中把高黎贡山和担当力卡山的巍峨雄伟比拟成人不愿认输和让步,把独龙江的奔腾气势比拟成人不愿受这两山的夹击而使劲将它们推开;

②表达活泼,色彩鲜明,赋予了独龙江乡山水的人的性格与情感;

③表意丰富,写出了独龙江地形狭窄、独龙族同胞生存的艰难,也为后文写独龙族同胞的人生辽阔精彩作好了铺垫。

阅读下面的文字,完成文后小题。

小生、老生、小旦、花旦、老旦、小丑,一个戏班子里,这些角儿都要配齐。戴胡子的老生要两三个,小姐丫鬟三四个,跑龙套四五个。要不然你把戏单递给人家——戏单上可是有两百多个戏哪,人家一点,你就暗暗叫苦:角儿不够用,那戏怎么演。美花自己也上台,吃这口饭,还是要听观众喝一声彩。观众说“这场戏做得好”,美花她们,就觉得多大的辛苦也值了,眼神里闪闪发亮。

我也奇怪,以前,只听说城里人送戏下乡,没有听说过乡下地方送戏进城的。说到这一点,美花就很自豪。她们这个乡下戏班子,广州、杭州等城市到处跑,把戏做到各个城市去,大家都是很欢喜的。再三四天,这个场子做完,美花他们就要回常山去演出了。此时夜幕降临,做戏的人从后台钻出到世俗的炊烟里去。她的姐妹们,大概已经把晚饭做好了。(摘编自周华诚《做戏》)

10.借代可以引人联想,产生具体生动的效果,请据此对文中画波浪线的句子所用借代进行简要分析。

10.①以“炊烟”借代日常生活,以实代虚,形象鲜明。

②“炊烟”形象单一,用来代指纷繁复杂的人间生活,以简代繁,具体生动。

③“炊烟”特点鲜明,与后文的“晚饭”相照应,生动活泼,生活气息浓郁。

阅读下面的文字,完成下面小题。

①贫困的岁月里,人也能感受到某些深刻的幸福,像我常记得添一碗热腾腾的白饭,浇一匙猪油、一匙酱油,坐在“户定”(厅门的石阶)前细细品味猪油拌饭的芳香,那每一粒米都充满了幸福的香气。

②有时候这种幸福不是来自食物,我记得当时我们镇上住了一位卖酱菜的老人,他每天下午都会推着酱菜摊子在村落间穿梭。他沿路都摇着一串清脆的铃铛,在很远的地方就可以听见他的铃声。每次他走到我们家的时候,都在夕阳落下之际,我一听见他的铃声就跑出来,看见他浑身都沐浴在黄昏柔美的霞光中,那个画面、那串铃声,使我感到所有的幸福都到来,把人心灵深处的美感全部唤醒了。

③有时幸福来自自由自在地在田园中徜徉了一个下午。

④有时幸福来自看到萝卜田里留下来做种的萝卜,开出一片宝蓝色的花。

⑤……

⑥生命的幸福原来不在于人的环境、人的地位、人所能享受的物质,而在于人的心灵如何与生活对应。因此,幸福不是由外在事物决定的,贫困者有贫困者的幸福,富有者有富有者的幸福,位尊权贵者有其幸福,身份卑微者也自有其幸福。在生命里,人人都有笑有泪;在生活中,人人都有幸福与烦恼,这是人间世界真实的相貌。

11.夸张具有夸大性,请据此对文中画横线的句子所用夸张进行简要分析。

11.①句中“所有的幸福都到来”和“心灵深处的美感全部唤醒了”,体现了夸张的夸大性;

②“所有的幸福都到来”运用夸张,凸显了作者满满的幸福感;“心灵深处的美感全部唤醒了”运用夸张,生动形象地展现了作者对美感的全方位领悟。

阅读下面的文字,完成下面小题。

变脸是川剧艺术中的一种特技。川剧的变脸疾如风快如电,瞬息万变,脑袋一转,眼睛一眨,就是一个新脸谱。变脸最多达 62 张,每张脸谱都是那样的惟妙惟肖,活脱脱一副面孔,热辣辣一丝震颤。传说,最初人们为了吓跑野兽,用颜料涂抹面部,扮作狰狞之态来防身。随着时间的推移,民间艺人们研究出以丝绸为绘画材料的“脸谱”,这便是变脸的雏形。从简单的脸谱演变为多个脸谱重叠表演,变脸技术越来越精湛,并由天府传入中原,名闻遐迩,吸引全国甚至世界戏曲爱好者前来观赏。变脸大致分为抹脸、吹脸、扯脸三种,其中扯脸最复杂,是行家名角的看家本领。川剧变脸不仅仅满足了大众的观赏需求,还借助脸谱变化表达角色的喜怒哀乐等情绪,倾倒观众。如今游客去了成都,不能不吃的是油辣辣的火锅,不能不看的是活脱脱的变脸,变脸是当地的风土民俗,也是中华的千年瑰宝。

12.文中画横线的句子使用了对偶的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

12.①对仗工整:“活脱脱”与“热辣辣”都是形容词;“一副”“一丝”都是数量词;“震颤”活用为名词,与“面孔”相对。

②内容凝练,概括性强,配合使用叠词,朗朗上口,形象地概括出川剧变脸的特点。

舢板驶过深圳湾,海面上还是漆黑一片,宛如萤火虫的城市灯光在海天交接处荡漾不止。遥望整座鹏城,就像浸浮在海里。蚝排星罗棋布,分布在香港片区的海湾里,沿流浮山一直排到伶仃洋外。他们抵达养蚝区开始作业。每人拎一把刀子,小心跳上湿滑的蚝排,蹲下来一路收割生蚝。一手握住尼龙绳,一手用刀割断绳子,然后把一串串蚝甩出海面,最后扔进船舱里。在舱里,生蚝堆成了一个个泥头山包。

13.比喻具有相似性,请据此对文中画波浪线的句子所用比喻进行简要分析。

13.①本体是海天交接处的城市灯光,喻体是萤火虫,比喻词是宛如,相似点为光线暗淡、隐隐约约、忽明忽灭。(或两者都有光线暗淡、隐隐约约、忽明忽灭的特点,具有相似性)

②句子描绘景物生动形象,渲染了难以把控命运的海上神秘氛围。

茶博士坐在门口拉胡琴。可惜他拉了一会儿就罢。胡琴在我国民间流行,剃头店里有之,裁缝店里有之,江北船上有之,三家村里有之。倘能多造几个简易而高尚的胡琴曲,使像《渔光曲》一般流行于民间,其艺术陶冶的效果,恐比学校的音乐课广大得多呢。

14.文中画波浪线的句子使用了排比修辞,请分析其结构特点及表达效果。

14.①四个句子都含有“……有之”句式,结构相同。②“剃头店”“裁缝店”“江北船”“三家村”都极具市井乡野色彩,语意相关。③几句叙述娓娓道来,节奏和谐,朗朗上口,富有韵味,凸显了胡琴雅俗共赏,在民间流行之广的特点。

同时那泥坑也就越晒越纯净,(A)好像在提炼什么似的,好像要从那泥坑里边提炼出点什么来似的。

小燕子是很喜欢水的,有时误飞到这泥坑上来,用翅子点着水,看起来很危险,(B)差一点被泥坑陷害了它,差一点被粘住,赶快头也不回地飞跑了。

15.反复是连续两次以上使用同一个词组或句子的修辞手法,文中(A)(B)两个句子使用了反复的手法,请任选一句,分析其表达效果。

15.A:①第一次使用“好像在提炼什么似的”,写出了泥坑在太阳下晒的变化过程,第二次“好像……提炼出点什么来似的”写出了泥坑在太阳下“越晒越纯净”的结果,为下文写泥的黏度作铺垫;②两句话的反复,形式大致相同,起到强调的作用。

B:①第一句“差一点被泥坑陷害了它”,是一种生动的写法,第二句“差一点被粘住”是对第一句的补充解释,这两句描写出燕子误飞到泥坑之上的惊险状态,突出了泥坑的危险程度;②反复手法的使用,使情景鲜明地展现在读者眼前,画面感强。

近现代以来,中国剧坛素来是“旧戏”“新剧”泾渭分明,互不往来。“旧戏”无疑是个超稳定的庞大系统,更是艺人们的营生。养家糊口是为首要,演戏与社会人生有何关联?极少有人关心。而周信芳恰恰就属于那“极少”的人。

16.对于文中画横线的语句,有人认为使用了设问的修辞手法,也有人认为只是一个一般疑问句。对此你怎么看?请简要说明理由。

16.示例一:这是设问句。虽然“极少有人关心”并不是直接回答“演戏与社会人生有何关联”的提问,但是后面承接的是周信芳关心“演戏与社会人生”的关联,这是用问句的形式强调周信芳对社会人生的关注。

示例二:这是个疑问句。因为问题问的是“演戏与社会人生有何关联”,可后面接的是“极少有人关心”,并没有形成明确的答案,不构成设问自问自答的特点。

众所周知,心脏是人体最重要的器官之一,时时刻刻为我们的身体提供动力,让我们尽情地感受世间的心动、开心和心痛,但是除了这些,您真的了解您的心脏吗?

17.反问句比一般陈述句更具表现力,请据此对第一段所用的反问进行简要分析。

17.①激发兴趣。第一段的反问句会激发读者想知道自己是否真的对心脏有深入的了解,从而产生继续阅读的兴趣。

②加强语气。反问句在语气上通常比陈述句更加强烈,它使得作者的观点或问题更加突出。第一段的反问句加强了作者想要传达的信息——尽管心脏对人体至关重要,但很多人可能并不真正了解它。

准确辨析修辞手法

并分析修辞手法的表达效果

2025届高三二轮复习之语言文字运用

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的。正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。

情境导入

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的。正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。

准确辨析修辞手法

并分析修辞手法的表达效果

2025届高三二轮复习之语言文字运用

语言文字运用之辨析修辞手法和赏析语句表达效果

学习目标:

1.熟悉并掌握九种常见修辞手法的构成和表达效果。

2.了解常见考题类型:选择、简答分析题

3.掌握修辞及句子表达效果类题的答题思路答题方法

【考情分析】

年份 卷别 题干表述

2024 新高考Ⅰ卷 18.文中第一段用“电“比喻人的精力体力,使用了借喻的修辞手法。请以“云“为本体写一个句子,要求:语意完整,使用借喻;借喻贴切,表达流畅。(5分)

新高考Ⅱ卷 19.文章结尾处的“不是吗?”是个问句,却并不表疑问,它起到了什么作用?(4分)

全国甲卷 19.下列句中画波浪线的词语与文中画波浪线的“苍翠“,所用的修辞手法相同的一项是(3分)

2023 新课标Ⅱ卷 19.文中画波浪线的部分(优雅地舞着,踱着,鸣着,顾盼着,寻觅着),如果写成“正优雅地跳舞,踱步,鸣叫,顾盼,寻觅”,表达效果有什么不同?(5分)

2022 新高考Ⅰ卷 20.文中画横线的句子使用了设问和排比的修辞手法,请结合材料简要分析其表达效果。(4分)

新高考Ⅱ卷 22.文中画波浪线的部分除了比拟以外还使用了哪种修辞手法?请结合原文分析其表达效果。(5分)

2021 新高考Ⅰ卷 20.文中画横线的句子使用了对偶的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。(5分)

【考情分析】

年份 卷别 题号 考点 题型 设题角度

2024 新课标Ⅰ卷 18 借喻 主观题 仿写句子

新课标Ⅱ卷 19 反问 主观题 表达效果

全国甲卷 19 比喻、借代、拟人、通感 客观题 辨别修辞手法

2023 新课标Ⅰ卷 22 比喻 主观题 表达效果

新课标Ⅱ卷 19 排比 主观题 原句和改句表达效果对比分析

2022 新高考Ⅰ卷 20 设问、排比 主观题 表达效果

新高考Ⅱ卷 22 比拟、排比 主观题 辨别修辞手法、表达效果

全国甲卷 21 比喻、借代 客观题 辨别修辞手法

2021 新高考Ⅰ卷 20 对偶 主观题 构成、表达效果

全国甲卷 21 拟人 主观题 表达效果

修辞手法在高考中的设题:除了在语言文字运用部分单独设题外,在文学类文本阅读(小说、散文)、诗歌鉴赏也会设题,并贯穿到作文中。

命题特点:

1.从考频和分值上看,修辞手法是高考中的高频考点和重要考点。近几年高考中,修辞手法在语言文字运用部分单独设题考查,凸显了其重要性。

2.就修辞手法本身考查而言,重点考查常见的9种修辞手法,更侧重考修辞手法的构成和表达效果,体现了考查的深度。

3.考查方式包括直接设题和间接设题,直接设题如22年的新高考Ⅰ卷;间接考查主要放在仿写句子、句式效果比较以及古诗鉴赏、文学阅读、作文中。

4.命题紧密结合《普通高中语文课程标准》和统编版教材,修辞是“新课标”学习任务群4“语言积累、梳理和探究”的学习内容,渗透在文学阅读与表达中,与教材中的具体篇目相衔接。

答题核心能力点

1.要找准修辞手法。(辨别)

2.对这一修辞手法的本质性理解,包括其概念、种类、作用要有专业术语的识记。(构成、表达效果)

3.将修辞手法结合文句,进行内容和效果的分析。 (语境)

【命题分析】

任务一:准确辨析修辞手法

知识构建

复习常见的9种修辞手法

修辞名称

特点

种类

效果

考查形式

比拟

借代

。

、

、

、

、

、

、

、

)

。

比喻

①甲和乙必须是

本质

不同的

事物

②甲乙之间必须

有相

似点

明喻、暗喻、

借喻、博喻

1

、化平淡为生动

2

、化深奥为浅显

3

、化抽象为具体

4

、化冗长为简洁

5

、给人丰富的想象

修辞判断

效果分析

构成及效果

比喻的相似性

把甲事物模拟作乙事

物来写

拟人

:把物当作人来

写。

拟物

:把人当作物来

写或把此物当作彼物

来写。

①

感彩鲜明;②

描绘形象生动;③

表

意更加丰富。

修辞判断

效果分析

比拟的转移性

用

相关的事物

来代替

所要表达的事物。不

直接说出人或物

(借体必须具备

鲜明

的代表性

)

1

特征

代本体

2

标

志

代本体

3

专名

代

本体

4

具体

代抽象

5

、

局部

代整体

6

绰

号

代本人

7

材料

代

本体

8

结果

代原因

(

1

)以简代繁;(

2

以实代虚;(

3

)以奇

代繁;(

4

)以事代情

可以使人

联想

,使表

达收到

形象突出、特

点鲜明、具体生动

的

效果。

修辞判断

效果分析

借代的相关性

修辞名称 特点 种类 效果 考查形式

夸张

排比

反复

1、突出事物本质特征

2、以客观事实为基础。

扩大夸张

缩小夸张

超前夸张

①揭示本质,给人以启示。

②烘托气氛,增强感染力。

③增强联想,以创造意境。

④表明态度,语言生动

修辞判断

效果分析

由三个或三个以上结构相同或相似、内容相关、语气一致的短语或句子排列在一起

①成分排比

②分句排比

③单句排比

④复句排比

①内容:突出强调

②句式:句式整齐,节奏鲜明

③情感:增强气势,利于抒发情感

修辞判断

排比构成及效果分析

有意重复某些词语或句子

(1)接连反复

(2)间隔反复

(1)强调,增强语气或语势;

(2)起反复咏叹,表达强烈情感;

(3)使语言整齐有序而又回环起伏,有音韵美。

修辞判断

反复构成及效果分析

修辞名称 特点 种类 效果 考查形式

设问

反问

对偶

明知故问,自问自答。

特点是“无疑而问”

自问自答

1、引人注意,启发思考

2、能够强烈的表达情感

3、更好的描写人物思想活动

修辞判断

效果分析

用疑问的形式表达确定的意思,以加重语气的一种修辞手法。

常用肯定形式表示否定,否定形式表示肯定。

1、加强语气;

2、发人深思,激发读者的感情,加深读者的印象;

3、增强文中的气势,奠定激昂或愤激的感情基调。

修辞判断

效果分析

用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对或相近意思的一种修辞手法。

(1)正对

(2)反对

(3)串对(流水对)。

1、结构:形式整齐,结构对称,可以收到一种均衡美感的效果。

2、内容:词句凝练概括,富有表现力,能够把相关事物间的关系表现得集中鲜明;使对立事物间的对比强烈,褒贬分明。

3、节奏:节奏鲜明,音韵和谐,读来朗朗上口,便于传诵记忆。

修辞判断

效果分析

判断下面句子分别运用了什么修辞手法

⑴蜀道之难,难于上青天。

⑵无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

(3)昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。

⑷ 朱门酒肉臭,路有冻死骨。

⑸主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

(6)想到与之协调的华丽房子,想到许多人苦心钻营的位子,想到那轻飘飘而又沉甸甸的票子。

——夸张

——对比、借代

——排比

复习各类修辞手法

——对偶

——互文、借代

——通感

判断下面句子分别运用了什么修辞手法

(6)定而后能静,静而后能安,安而后能虑。

(7)沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

(8)问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

(9)人为刀俎,我为鱼肉。

(10)何以解忧,唯有杜康。

(11)她露出甜甜的笑。

——比喻(暗喻)

——借代

——拟人

——反复

——通感

(12)唯有南风旧相识,偷开门户又翻书。

——顶针

——设问、比喻

任务二:分析修辞的表达效果

以题引讲,合作归纳

2021年全国甲卷:新疆是我国较早大量种植和使用棉花的地区之一。新疆光照充足热量丰富,空气干燥,昼夜温差大,拥有得天独厚的自然条件,适宜棉花的种植和生长,新疆棉尤其是长绒棉品质优良,深受消费者喜爱。除了上述自然条件,现代科技的应用也是新疆棉品质优良的原因。近年来,新疆棉品质不断提升,同时产量也不断增加,但仍然供不应求。新疆属于绿洲农业区,干旱少雨,为了让棉花吃好喝好长得好,就要进行科学的水肥管理。膜下滴灌、水肥一体化灌溉等栽培技术的应用,为新疆棉生产的提质增效奠定了坚实的基础。

21、请简要赏析文中画波浪线句子的表达效果。(5分)

参考答案:

①使用了拟人的修辞。文中把棉花吸收足量的水分和肥料才能长得好,比拟成人吃好饭喝好水才能健康成长,投射了作者对棉花的喜爱之情;

②使表达比较活泼。赋予了棉花人的行为,具有生动形象的表达效果。

分析修辞的表达效果题答题步骤:

1、明确指出是什么修辞手法(修辞名称)。

2、解释说明,解释哪里用了这种修辞手法(内容解读,构成)

3、结合具体语境谈作用(修辞本身作用+表情达意作用)。

[答题指导]

种类 解说 表达效果

比喻 把……比作……,二者在……上 相似 化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象

为具体。

比拟 把……(物)人格化,将…… (物)写成……(人);把…… (人)拟作……(物),写出了 人的……(物)性 生动形象,使读者产生鲜明的印象,将

事物人格化。

借代 用……代指…… 以简代繁,以实代虚,能引人联想,使

表达收到形象突出、特点鲜明、具体生

动的效果。

种类 解说 表达效果

夸张 ……(词)把……扩大/缩小/超前 突出事物的本质和特征,表达作者对事

物的感情态度。

对偶 上句与下句相对,两词在词性或 内容上相对 音节整齐匀称,顿挫感强;内容凝练集

中,概括性强。

排比 连续使用……(词语或句子), 构成排比 句式整齐,节奏匀称;加强语势,强调

内容,突出感情。

种类 解说 表达效果

反复 重复使用……(词语或句子), 形成连续反复或间隔反复 反复咏叹,表达强烈的感情;增强语气

或语势;使诗文的格式整齐有序而又回

环起伏。

设问 提出……(问题),做出…… (回答) 引起注意,启发思考。

反问 使用了反问手法,强烈地表达 了……(情感) 加强语气,增强气势和说服力;表示反

讽,引起共鸣和思考。

短板四 辨析或分析修辞手法的特点及效果两个易错点

01

精研典题 突破短板

1.(2024·新课标卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成后面的题目。

当你觉得劳累而懒得说话,情绪、胃口不佳且脑子不转时,往往是身体在提醒你:“电量已经触底,需要立即充电。”常用的充电方式,包括合理睡眠、适度运动、调整饮食等多种,其中睡眠最为重要。

文中用“电”比喻人的精力体力,使用了借喻的修辞手法。请以“云”为本体写一个句子。要求:语意完整,使用借喻;借喻贴切,表达流畅。(5分)

解析:借喻是比喻的一种,本体和比喻词都不出现,而是借用喻体直接代替本体,即直接把甲(本体)说成乙(喻体)。解答此题,可以先从本体(“云”)出发,抓住“云”的洁白、蓬松、形态多样等特点,再以其为中心,合理想象出一句话,以描绘某种情形或表达某个道理。同时还要注意,喻体和“云”要有相似性,且本质上不同。

答案:(示例一)那是一个晴朗的夏日,蔚蓝的天空中飘着一朵朵洁白的莲花。

(示例二)一阵大风吹过,天空中拥挤的羊群被吹得摇摇摆摆,逐渐向远处散去。

2.(2024·新课标卷Ⅱ)阅读下面的文字,完成后面的题目。

云这么好看,却也不妨碍它下雨。那天,我们在宋庄的街道上闲逛,走着走着雨就来了。雨来了,云还在,太阳也还在。这就是名副其实的太阳雨了吧?淋着这雨,我们都没有打伞。打伞会觉得辜负了这云的,也会辜负这雨,不是吗?

文章结尾处的“不是吗?”是个问句,却并不表疑问,它起到了什么作用?(4分)

解析:首先,要明确“不是吗?”的句式类型——反问句;然后,结合反问句的一般表达效果(运用疑问的语气来表示肯定或否定的意思,加强语气;增强感情,发人深思,激发读者感情,加深读者印象;增强文章的气势和说服力,为文章奠定一种激昂的感情基调),结合具体语境分析,即可得出其作用。

答案:①“不是吗?”是个反问句,用疑问语气肯定和强化“打伞会让人觉得辜负了这云、这雨”这一意思;②强化了作者的感情,也激发了读者的同感,能加深读者的印象。

3.(2024·全国甲卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

天山可谓家喻户晓,但真正了解它的人恐怕不多。怎样算是真正了解天山呢?不妨做个测试。你闭上眼睛,念出“天山”这个名字,试试看,能不能想象出一幅天山的全景图来?在这幅全景图里,山脉或平行或交错,许多巨大的、汽车要开上很久很久的盆地坐落其间。两座威严的雪峰——托木尔峰和汗腾格里峰巍然耸立,俯视着周边十多座海拔6 000米以上的山峰。带着充沛的水汽在伊犁河谷一路长驱直入的暖湿气流造就了一片片麦浪滚滚的田地和水草丰美的牧场。博斯腾湖碧水连天,赛里木湖晶莹澄澈,艾比湖“盐”装素裹,天池静卧在苍翠环绕之中……

下列句子中画波浪线的词语与文中画波浪线的“苍翠”,所用的修辞手法相同的一项是(3分)( )

[与典题对话] “苍翠”“修辞手法”——判断修辞手法,然后再分析选项所用的修辞手法。

A.烟花向上空冲去,下落时便洒散着满天花雨。

B.鲁迅先生穿着朴素的长衫,从容地坐在西装领带们旁边。

C.夏天的雨是热情洋溢的,喜欢不打招呼就前来拜访。

D.微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

√

解析:文中画波浪线的“苍翠”指的是绿色的树木,运用了借代的手法,以特征代本体。

A项,将烟花绽放后四处散落的碎屑比作漫天“花雨”,运用了比喻的手法。

B项,“西装领带们”指的是穿西装戴领带的人,运用了借代的手法,以特征代本体。

C项,“热情洋溢”赋予了夏天的雨以人的情态,运用了拟人的手法。

D项,“清香”是嗅觉,“渺茫的歌声”是听觉,将嗅觉和听觉两种感觉互通,运用了通感的手法。

02

触类旁通 思维快攻

对相关语句不能准确判断其修辞手法,特别是易混的修辞手法。

[思维强化]

区分常见易混修辞手法

1.比喻与比拟

(1)反映事物间的关系不同。比喻是以甲喻乙,两者有相似点,是相似关系;比拟是以甲拟乙,两者融为一体,是交融关系。

(2)表达的结构方式不同。比喻的本体和喻体一主一从,本体或出现或不出现,而喻体必须出现;比拟的本体必须出现,拟体不出现。

2.借喻与借代

(1)相同点:它们都用某一事物代另一事物,事物本体不出现。

(2)不同点:①借喻的作用是“比喻”,虽然也有代替的作用,但总是喻中有代;借代的作用是“称代”,即直接把借体称为本体,它只代不喻。

②构成借喻的基础是事物的相似性,即要求喻体和本体有某些方面的相似处;构成借代的基础是事物的相关性,即要求借体和本体有某种关系。

③借喻可以改为明喻或暗喻,借代则不能。

3.对偶与对比

(1)基本特征不同。对偶重“偶”,基本特征是对称;对比重“比”,基本特征是对立。

(2)表达效果的侧重不同。对偶重结构形式,对比重内容意义。但有的对偶也是对比。

4.排比与反复

(1)排比是为了加强语势,反复是为了突出强调某种感情。

(2)排比是把三句或三句以上结构相同的句子连在一起,反复是某个词语或句子重复出现。

(3)排比中有部分提示词语相同,而反复则是词语或句子完全相同。

5.设问与反问

注意:同一个句子可以同时运用多种修辞手法,应注意全面判断。

不会精准分析修辞特征及其表达效果,不能结合有关材料进行具体分析。

[思维强化] 明确题干要求,看清题目问的是修辞的特征还是表达效果,不同的问法有不同的答法。

1.分析修辞的特征

主要是分析其构成与种类。如比喻,要分析文中把什么比作什么,属于哪种比喻等。

2.分析表达效果

要把该修辞手法的自身效果与在选段中的实际效果结合起来。所谓选段的实际效果,主要是结合选段内容及性质说明效果。如选段是说明性的,则要扣住“说明性”来分析;如选段是文学性的,则要扣住“文学性”来分析。最后根据题干要求,逐条组织答案要点。

辨析修辞并分析表达效果

——堂练八

1.下列各项中修辞手法与其它选项不同的一项是( )

A.我只能用这样的笔墨,写几句文章,算是从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘。

B.全淀的芦苇收割,垛起垛来,在白洋淀周围的广场上,就成了一条苇子的长城。

C.她们看见不远的地方,在宽厚肥大的荷叶下面,有一个人的脸,下半截身子长在水里。

D.所以包身工是一种“罐装了的劳动力”,可以“安全地”保藏,自由地使用。

1.C

A.“从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘”运用了比喻的修辞手法,将“写文章”比作“在泥土中挖小孔”,形象地写出了作者在艰难环境下努力生存和表达的状态。

B.“就成了一条苇子的长城”运用了比喻的修辞手法,把“苇子垛”比作“长城”,突出了苇子垛的高大壮观。

C.“有一个人的脸,下半截身子长在水里”运用了拟物的修辞手法,将人当作植物来写,“长在水里”赋予了人植物的特征,让人仿佛看到一个像植物一样扎根在水里的形象。

D.“包身工是一种‘罐装了的劳动力’”运用了比喻的修辞手法,把“包身工”比作“罐装了的劳动力”,形象地写出了包身工被限制自由、被资本家随意使用的特点。

2.下列选项中运用相同修辞手法的一项是( )

A.主人下马客在船 汶水、徂徕如画

B.樯橹灰飞烟灭 妆成每被秋娘妒

C.终岁不闻丝竹声 惊涛拍岸,卷起千堆雪

D.幽咽泉流冰下难 一夜飞度镜湖月

2.B

A.互文,意思是主人和客人一起下了马,一起上了船。/比喻,将汶水、徂徕比作“画”。

B.借代,“樯橹”代指曹操的水军。/借代,“秋娘”原指唐代李琦的妾杜秋,后来是唐代歌妓女伶的通称,也代指才貌双全的女子。

C.借代,“丝竹”代指音乐。/比喻,用“雪”比喻浪花。

D.比喻,“幽咽”之声,悲抑哽塞,似“泉流冰下”。/夸张,“一夜飞度”有夸张之意。

3.下列各句和文中画波浪线的句子所用修辞手法相同的一项是( )

天气很热的时候,空气如果很湿润,植物发达的根仍然在大量吸水,到了夜晚气温下降的时候,叶片上的气孔关闭了,水分就不能从叶片上的小孔里蒸发出去了。这样一来,植物“喝”进来的水越聚越多,超过了它的需要。

A.小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪。

B.东风便试新刀尺,万叶千花一手裁。

C.浮萍破处见山影,小艇归时闻草声。

D.无事不登三宝殿。

3.B文中画波浪线的句子中有“喝”这个动作,这里把人的行为赋予了自然物,使用了拟人修辞。

A.比喻,鬓发比作云彩,洁白的香腮似雪。

B.拟人,以“试”“裁”赋予“东风”人的动作。

C.对偶。“浮萍”对应“小艇”,“破处”对应“归时”“见山影”与“闻草声”相对。

D.借代,“三宝殿”个别代整体,代指活动场合。

4.下列选项和“积玉堆琼几千叠”中的“积玉堆琼”,所用修辞手法相同的一项是( )

A.知否,知否?应是绿肥红瘦。 B.此地一为别,孤蓬万里征。

C.无意苦争春,一任群芳妒。 D.草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

4.B

“积玉堆琼”,比喻,把积雪比作“玉”和“琼”。

A.反复,“知否知否”反复;借代,“绿”代指绿叶,“红”代指枝头的花。

B.比喻,将即将远行的友人比作孤蓬。

C.拟人,“无意苦争春”和“妒”分别赋予梅和“群芳”以人的情感和态度。

D.拟人,“知”“斗”赋予草树以人的动作和情感;借代,“红紫”代指花朵。

5.下列各项中,与例句使用修辞手法一致的一项是( )

例:月球庞大的身躯会挡住嫦娥六号与地面指挥的通信信号,在轨“等候多时”的鹊桥二号中继星需要充当“顺风耳”,架起沟通的桥梁。

A.凤娇照例跑到第三节车厢去找她的“北京话”,香雪系紧头上的紫红色线围巾,把臂弯里的篮子换了换手,也顺着车身不停地跑着。(《哦,香雪》)

B.树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是瞌睡人的眼。(《荷塘月色》)

C.雪地里踏着碎琼乱玉,迤逦背着北风而行。那雪正下得紧。(《林教头风雪山神庙》)

D.树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草地上滚动,聚集,压弯了草叶,轰然坠地,摔开万道金光。(《我与地坛》)

5.B

文中句运用拟人手法,说鹊桥二号中继星“等候多时”并充当“顺风耳”,赋予其人的行为和特征。

A.借代。用“北京话”借代说北京话的乘客。

B.拟人。将“路灯光”拟人化,说它“没精打采的,是瞌睡人的眼”,赋予其人的特征。

C.比喻,将“雪”比作“碎琼乱玉”;

D.比喻。把“蝉蜕”比作“一间空屋”。

6.下列诗句中,所用修辞手法不同于其他三项的一项是( )

A.青青子衿 B.久在樊笼里

C.大弦嘈嘈如急雨 D.卷起千堆雪

6.A

A.运用了用典、借代的修辞手法,语出《诗经·郑风·子衿》,“子衿”本是周代读书人的服装,这里代指有学识的人。

B.运用了比喻的修辞手法,将官场生活比喻为“樊笼”。

C.运用了比喻的修辞手法,把琵琶弹奏时大弦发出的声音比作急雨的声音。

D.运用了比喻的修辞手法,把激起的浪花比作雪。

7.下列诗句中,修辞手法不同的一项是( )

A.世先生同在桑梓,一向有失亲近 B.闲静时如姣花照水,行动处似弱柳扶风

C.寄言纨绔与膏粱:莫效此儿形状 D.圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说

7.B

A.借代。“桑梓”代指家乡。在古代,村落的房前屋后,遍植桑树、梓树,所以有“桑梓之地,父母之邦”的说法,久而久之,“桑梓”成了故乡、家乡的代名词。

B.比喻。把女子闲静时的姿态比作姣花照水,行动时的姿态比作弱柳扶风。

C.借代。“纨绔”“膏粱”代指富家子弟。“纨绔”本意是富贵子弟穿的细绢做成的裤子,指有钱人家子弟的华美衣着,代指富贵人家的子弟,而“膏粱”本意是精美的饭菜,后泛指名门望族。

D.借代。“圆规”代指杨二嫂,用杨二嫂瘦且姿态像圆规的外形特点来指代她本人。

8.作者把北平比作“魁梧的老人”,比喻奇特,简析它的奇特性。

北平好像是一个魁梧的老人,具有一种老成的品格。一个城市与人相似,各有不同的品格,有的好奇多疑,卑污狭隘;有的宽宏大量,豪爽达观。北平是豪爽的,北平是宽大的。他包容着新旧两派,但他本身并不稍为之动摇。

穿高跟鞋的摩登女郎与着木屐的东北老妪并肩而行,北平却不理这回事。胡须苍白的画家,住在大学生公寓的对面,北平也不理这回事。新式汽车与洋车、驴车媲美,北平也不理这回事。

8.①把北平比作老人,不仅写出北平的历史厚重感,还暗含着它所具有的智慧、老成。

②以“魁梧”来修饰“老人”,给人新奇之感,写出了北平的博大与活力。

【详解】

①“北平好像是一个魁梧的老人,具有一种老成的品格”,把“北平”比作“老人”,老人所具有的老成、深沉的特点,能生动形象地写出北平的历史厚重感,还暗含着它所具有的智慧、老成,可使北平的形象具体可感,以此引发读者联想和想象,给人以鲜明深刻的印象。

②用“魁梧”来修饰“老人”,“魁梧”一般形容体格健壮的年轻人,这里修饰老人,出语不凡,给人新奇之感,写出了北平的博大与活力,并使语言多了一些文采,富有较强的感染力。

阅读下面的文字,完成下面小题。

独龙江,很遥远;独龙族,很神秘。巍峨的高黎贡山和担当力卡山相互挤压,好像谁也不愿认输和让步。两山夹飞流,独龙江使劲将它们推开,可始终不怎么见效,留给独龙族同胞的生存空间还是很小很窄。新中国成立之前,独龙族同胞还过着刀耕火种、结绳记事、狩猎为生的原始生活。新中国的成立,彻底改变了独龙族同胞的命运。高黎贡山独龙江隧道的贯通,彻底解决了大雪封山的千年难题,独龙族同胞的发展速度由此倍增。独龙江乡地形虽然狭窄,可独龙族同胞的人生却辽阔而精彩。曾使用过的过江溜索已弃置,取而代之的是钢筋混凝土大桥;曾经历过的痛苦岁月已沉江底,取而代之的是色香味俱全的火红日子;曾居住过的木楞房已隐退,取而代之的是漂亮又舒适的小洋房;曾劳累过的驮运的骡马已休息,取而代之的是各种车辆。没有什么可以再阻挡独龙族同胞前进的步伐。暖风拂面而过,山含笑,水含笑,人含笑。一道彩虹横跨千年,一条大江奔涌向前,一个民族正跨进春天更深处。

9.文中画波浪线的部分使用了比拟修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

9.①文中把高黎贡山和担当力卡山的巍峨雄伟比拟成人不愿认输和让步,把独龙江的奔腾气势比拟成人不愿受这两山的夹击而使劲将它们推开;

②表达活泼,色彩鲜明,赋予了独龙江乡山水的人的性格与情感;

③表意丰富,写出了独龙江地形狭窄、独龙族同胞生存的艰难,也为后文写独龙族同胞的人生辽阔精彩作好了铺垫。

阅读下面的文字,完成文后小题。

小生、老生、小旦、花旦、老旦、小丑,一个戏班子里,这些角儿都要配齐。戴胡子的老生要两三个,小姐丫鬟三四个,跑龙套四五个。要不然你把戏单递给人家——戏单上可是有两百多个戏哪,人家一点,你就暗暗叫苦:角儿不够用,那戏怎么演。美花自己也上台,吃这口饭,还是要听观众喝一声彩。观众说“这场戏做得好”,美花她们,就觉得多大的辛苦也值了,眼神里闪闪发亮。

我也奇怪,以前,只听说城里人送戏下乡,没有听说过乡下地方送戏进城的。说到这一点,美花就很自豪。她们这个乡下戏班子,广州、杭州等城市到处跑,把戏做到各个城市去,大家都是很欢喜的。再三四天,这个场子做完,美花他们就要回常山去演出了。此时夜幕降临,做戏的人从后台钻出到世俗的炊烟里去。她的姐妹们,大概已经把晚饭做好了。(摘编自周华诚《做戏》)

10.借代可以引人联想,产生具体生动的效果,请据此对文中画波浪线的句子所用借代进行简要分析。

10.①以“炊烟”借代日常生活,以实代虚,形象鲜明。

②“炊烟”形象单一,用来代指纷繁复杂的人间生活,以简代繁,具体生动。

③“炊烟”特点鲜明,与后文的“晚饭”相照应,生动活泼,生活气息浓郁。

阅读下面的文字,完成下面小题。

①贫困的岁月里,人也能感受到某些深刻的幸福,像我常记得添一碗热腾腾的白饭,浇一匙猪油、一匙酱油,坐在“户定”(厅门的石阶)前细细品味猪油拌饭的芳香,那每一粒米都充满了幸福的香气。

②有时候这种幸福不是来自食物,我记得当时我们镇上住了一位卖酱菜的老人,他每天下午都会推着酱菜摊子在村落间穿梭。他沿路都摇着一串清脆的铃铛,在很远的地方就可以听见他的铃声。每次他走到我们家的时候,都在夕阳落下之际,我一听见他的铃声就跑出来,看见他浑身都沐浴在黄昏柔美的霞光中,那个画面、那串铃声,使我感到所有的幸福都到来,把人心灵深处的美感全部唤醒了。

③有时幸福来自自由自在地在田园中徜徉了一个下午。

④有时幸福来自看到萝卜田里留下来做种的萝卜,开出一片宝蓝色的花。

⑤……

⑥生命的幸福原来不在于人的环境、人的地位、人所能享受的物质,而在于人的心灵如何与生活对应。因此,幸福不是由外在事物决定的,贫困者有贫困者的幸福,富有者有富有者的幸福,位尊权贵者有其幸福,身份卑微者也自有其幸福。在生命里,人人都有笑有泪;在生活中,人人都有幸福与烦恼,这是人间世界真实的相貌。

11.夸张具有夸大性,请据此对文中画横线的句子所用夸张进行简要分析。

11.①句中“所有的幸福都到来”和“心灵深处的美感全部唤醒了”,体现了夸张的夸大性;

②“所有的幸福都到来”运用夸张,凸显了作者满满的幸福感;“心灵深处的美感全部唤醒了”运用夸张,生动形象地展现了作者对美感的全方位领悟。

阅读下面的文字,完成下面小题。

变脸是川剧艺术中的一种特技。川剧的变脸疾如风快如电,瞬息万变,脑袋一转,眼睛一眨,就是一个新脸谱。变脸最多达 62 张,每张脸谱都是那样的惟妙惟肖,活脱脱一副面孔,热辣辣一丝震颤。传说,最初人们为了吓跑野兽,用颜料涂抹面部,扮作狰狞之态来防身。随着时间的推移,民间艺人们研究出以丝绸为绘画材料的“脸谱”,这便是变脸的雏形。从简单的脸谱演变为多个脸谱重叠表演,变脸技术越来越精湛,并由天府传入中原,名闻遐迩,吸引全国甚至世界戏曲爱好者前来观赏。变脸大致分为抹脸、吹脸、扯脸三种,其中扯脸最复杂,是行家名角的看家本领。川剧变脸不仅仅满足了大众的观赏需求,还借助脸谱变化表达角色的喜怒哀乐等情绪,倾倒观众。如今游客去了成都,不能不吃的是油辣辣的火锅,不能不看的是活脱脱的变脸,变脸是当地的风土民俗,也是中华的千年瑰宝。

12.文中画横线的句子使用了对偶的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

12.①对仗工整:“活脱脱”与“热辣辣”都是形容词;“一副”“一丝”都是数量词;“震颤”活用为名词,与“面孔”相对。

②内容凝练,概括性强,配合使用叠词,朗朗上口,形象地概括出川剧变脸的特点。

舢板驶过深圳湾,海面上还是漆黑一片,宛如萤火虫的城市灯光在海天交接处荡漾不止。遥望整座鹏城,就像浸浮在海里。蚝排星罗棋布,分布在香港片区的海湾里,沿流浮山一直排到伶仃洋外。他们抵达养蚝区开始作业。每人拎一把刀子,小心跳上湿滑的蚝排,蹲下来一路收割生蚝。一手握住尼龙绳,一手用刀割断绳子,然后把一串串蚝甩出海面,最后扔进船舱里。在舱里,生蚝堆成了一个个泥头山包。

13.比喻具有相似性,请据此对文中画波浪线的句子所用比喻进行简要分析。

13.①本体是海天交接处的城市灯光,喻体是萤火虫,比喻词是宛如,相似点为光线暗淡、隐隐约约、忽明忽灭。(或两者都有光线暗淡、隐隐约约、忽明忽灭的特点,具有相似性)

②句子描绘景物生动形象,渲染了难以把控命运的海上神秘氛围。

茶博士坐在门口拉胡琴。可惜他拉了一会儿就罢。胡琴在我国民间流行,剃头店里有之,裁缝店里有之,江北船上有之,三家村里有之。倘能多造几个简易而高尚的胡琴曲,使像《渔光曲》一般流行于民间,其艺术陶冶的效果,恐比学校的音乐课广大得多呢。

14.文中画波浪线的句子使用了排比修辞,请分析其结构特点及表达效果。

14.①四个句子都含有“……有之”句式,结构相同。②“剃头店”“裁缝店”“江北船”“三家村”都极具市井乡野色彩,语意相关。③几句叙述娓娓道来,节奏和谐,朗朗上口,富有韵味,凸显了胡琴雅俗共赏,在民间流行之广的特点。

同时那泥坑也就越晒越纯净,(A)好像在提炼什么似的,好像要从那泥坑里边提炼出点什么来似的。

小燕子是很喜欢水的,有时误飞到这泥坑上来,用翅子点着水,看起来很危险,(B)差一点被泥坑陷害了它,差一点被粘住,赶快头也不回地飞跑了。

15.反复是连续两次以上使用同一个词组或句子的修辞手法,文中(A)(B)两个句子使用了反复的手法,请任选一句,分析其表达效果。

15.A:①第一次使用“好像在提炼什么似的”,写出了泥坑在太阳下晒的变化过程,第二次“好像……提炼出点什么来似的”写出了泥坑在太阳下“越晒越纯净”的结果,为下文写泥的黏度作铺垫;②两句话的反复,形式大致相同,起到强调的作用。

B:①第一句“差一点被泥坑陷害了它”,是一种生动的写法,第二句“差一点被粘住”是对第一句的补充解释,这两句描写出燕子误飞到泥坑之上的惊险状态,突出了泥坑的危险程度;②反复手法的使用,使情景鲜明地展现在读者眼前,画面感强。

近现代以来,中国剧坛素来是“旧戏”“新剧”泾渭分明,互不往来。“旧戏”无疑是个超稳定的庞大系统,更是艺人们的营生。养家糊口是为首要,演戏与社会人生有何关联?极少有人关心。而周信芳恰恰就属于那“极少”的人。

16.对于文中画横线的语句,有人认为使用了设问的修辞手法,也有人认为只是一个一般疑问句。对此你怎么看?请简要说明理由。

16.示例一:这是设问句。虽然“极少有人关心”并不是直接回答“演戏与社会人生有何关联”的提问,但是后面承接的是周信芳关心“演戏与社会人生”的关联,这是用问句的形式强调周信芳对社会人生的关注。

示例二:这是个疑问句。因为问题问的是“演戏与社会人生有何关联”,可后面接的是“极少有人关心”,并没有形成明确的答案,不构成设问自问自答的特点。

众所周知,心脏是人体最重要的器官之一,时时刻刻为我们的身体提供动力,让我们尽情地感受世间的心动、开心和心痛,但是除了这些,您真的了解您的心脏吗?

17.反问句比一般陈述句更具表现力,请据此对第一段所用的反问进行简要分析。

17.①激发兴趣。第一段的反问句会激发读者想知道自己是否真的对心脏有深入的了解,从而产生继续阅读的兴趣。

②加强语气。反问句在语气上通常比陈述句更加强烈,它使得作者的观点或问题更加突出。第一段的反问句加强了作者想要传达的信息——尽管心脏对人体至关重要,但很多人可能并不真正了解它。