北师大版选修2-6《近代中国的民主思想与反对专制的斗争》 课件(共59张ppt)

文档属性

| 名称 | 北师大版选修2-6《近代中国的民主思想与反对专制的斗争》 课件(共59张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-06-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件59张PPT。近代中国的民主思想

与反对专制的斗争第 六 单 元感知民主:西方:早在公元前6世纪,西方古希腊的雅典就盛行民主思想;在文艺复兴后,又产生了近代的民主思想。

东方:在春秋战国时期,中国却产生了民本思想,孟子等思想家提出了“民为贵,君为轻”的思想,一直延续到清朝

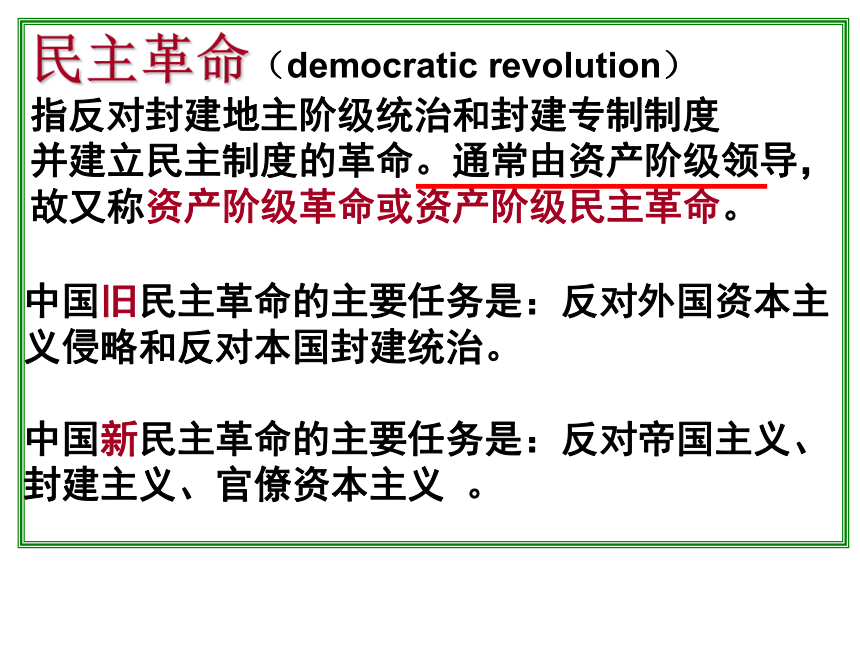

思考:民本与民主在本质上是否一样呢?民主——Democracy,希腊语, “人民”和“权力”两词合成.民主就是主权在民,人民管理国家,还包括自由、平等、博爱等思想民本思想是封建君主专制为基础的,它只是封建君主加强统治的一个手段民主革命(democratic revolution)

指反对封建地主阶级统治和封建专制制度

并建立民主制度的革命。通常由资产阶级领导,故又称资产阶级革命或资产阶级民主革命。

中国旧民主革命的主要任务是:反对外国资本主义侵略和反对本国封建统治。

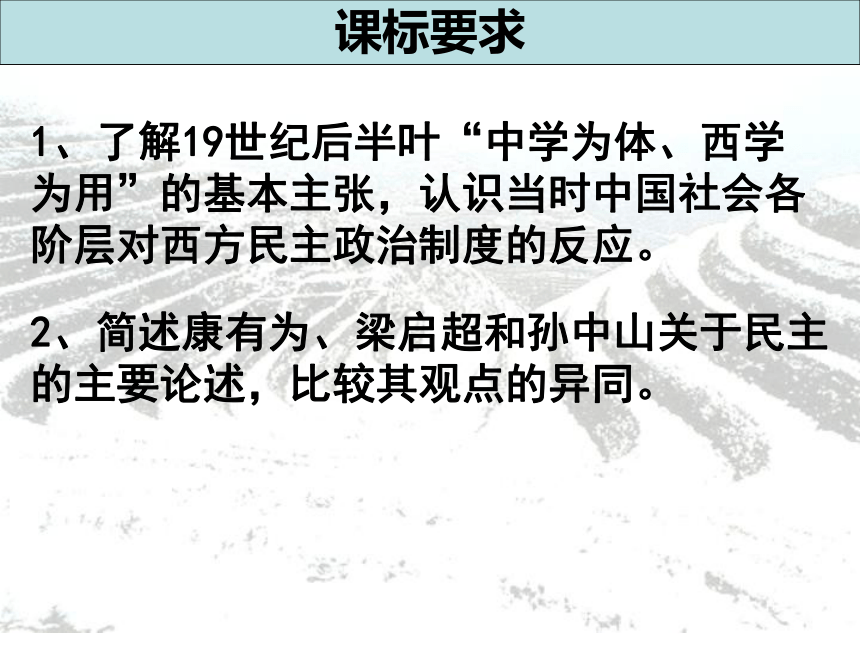

中国新民主革命的主要任务是:反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义 。1、了解19世纪后半叶“中学为体、西学为用”的基本主张,认识当时中国社会各阶层对西方民主政治制度的反应。

2、简述康有为、梁启超和孙中山关于民主的主要论述,比较其观点的异同。

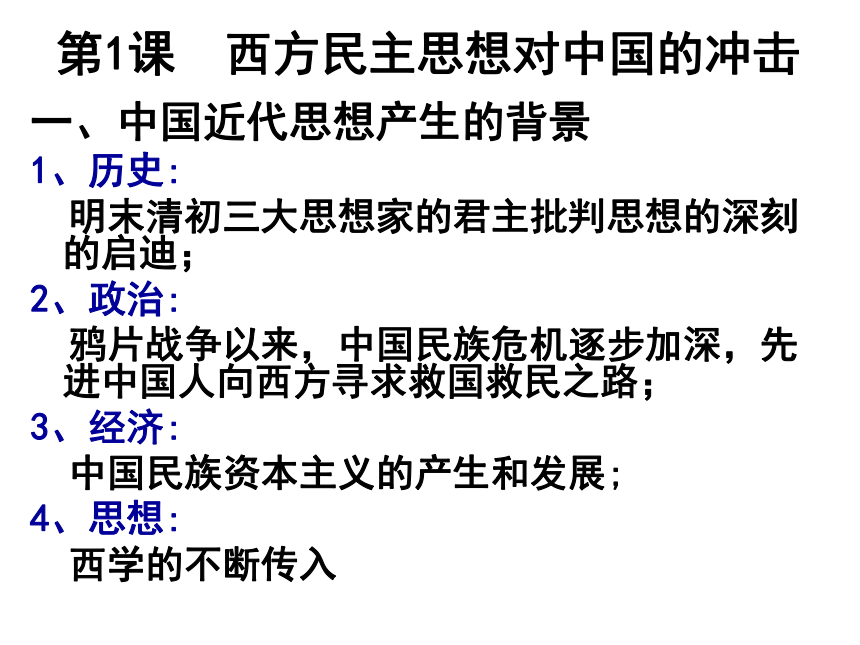

课标要求第1课 西方民主思想对中国的冲击一、中国近代思想产生的背景

1、历史:

明末清初三大思想家的君主批判思想的深刻的启迪;

2、政治:

鸦片战争以来,中国民族危机逐步加深,先进中国人向西方寻求救国救民之路;

3、经济:

中国民族资本主义的产生和发展;

4、思想:

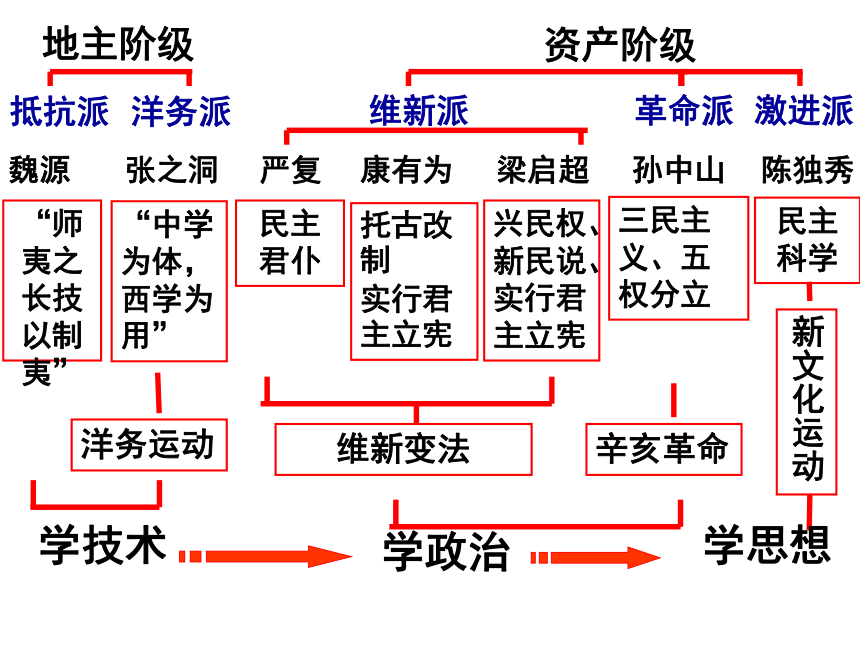

西学的不断传入 学政治魏源“中学为体,西学为用”严复民主君仆康有为托古改制

实行君主立宪地主阶级资产阶级学技术张之洞“师夷之长技以制夷”梁启超兴民权、新民说、实行君主立宪孙中山三民主义、五权分立陈独秀民主科学抵抗派洋务派维新派革命派激进派学思想洋务运动维新变法辛亥革命新文化运动二、“中体西用”思想

(1)内涵:坚持以中国传统的政治制度和儒家“伦常名

教”为治国之本,在这一前提下,再学习利用西方近代在科技文教等领域先进的东西。

(2) “中体西用”概念的正式使用

时间:

代表作:

作用:

维新运动时期张之洞《劝学篇》成为反对维新思想的武器张之洞认为,中国文化要从西方吸取的,科学技术并不重要,重要的倒是西政。虽然它的西政并非后来维新派所提出的立宪法、开制度局等,但也表露了他在不更变封建政体前提下的一种政治改革的愿望,也就是只限于政令的变革。但仅就这一点来说,张之洞的思想在当时的封建官僚中已算是极其难能可贵的。 9《劝学篇》“西学之中,西艺非要,西政最要”

“政尤急于艺” 二、“中体西用”思想

(1)内涵:坚持以中国传统的政治制度和儒家“伦常名

教”为治国之本,在这一前提下,再学习利用西方近代在科技文教等领域先进的东西。

(2) “中体西用”概念的正式使用

时间:

代表作:

作用:

(3)指导实践:维新运动时期张之洞《劝学篇》成为反对维新思想的武器洋务运动、清末新政。三、康梁的民主思想

(1)早期维新派:

超越“中体西用”界限,认为“君民共主”制度最好。

(2)康有为的民主思想:

①代表作:

②君主立宪、“托古改制”、“三世说”、用孔子证明维新改制的神圣性和合理性。

③编译《俄彼得变政记》《日本变政考》,主张以日本明治维新为榜样。

④设立“制度局”作为指导全国变法的中枢机构。《新学伪经考》和《孔子改制考》① 维新运动时期——君主立宪思想;

民权思想;

教育改革(“伸民权”“广民智”)

② 维新运动后——一度倾向革命(接受卢梭的思想)

③ 梁启超思想的特点:

阐述思想更激进,民权思想更突出;

维新运动后其思想更进步。(3)梁启超的民主思想吾爱孔子,吾尤爱真理;

吾爱先辈,吾尤爱国家;

吾爱古人,吾尤爱自由。——《新民说》维新运动后梁启超思想一度激进

《新民说》:强调“新民为今日第一急务”,大力鼓吹人们都要摆脱封建奴性,树立独立、自由和爱国家、爱民族的思想,激励人们都要具有“自尊”、“进步”、“利群”以及“进取冒险”等奋发图强、积极向上的精神,这篇文章也可以说是他这时初编《新民众报》的指导思想。

“新民”思想 ——有爱国思想、尚武精神、社会公德、独立人格的新国民,而不是中国传统时代的“臣民”或“良民”。四、孙中山的民主思想

(1)孙中山的民主思想:

①形成三民主义思想体系,其中民权主义最能体现他的民主思想。

②结合中国实际,对西方民主政治加以改造,形成“五权分立”方案。

③民族、民权、民生之间联系密切,主张将民族革命、政治革命和社会革命“毕其功于一役”。民族主义→

(民族革命)民权主义→

(政治革命)民生主义→

(社会革命)

驱除鞑虏

恢复中华创立民国平均地权 核心三民主义 前提 补充四、孙中山的民主思想

(1)孙中山的民主思想:

①形成三民主义思想体系,其中民权主义最能体现他的民主思想。

②结合中国实际,对西方民主政治加以改造,形成“五权分立”方案。

③民族、民权、民生之间联系密切,主张将民族革命、政治革命和社会革命“毕其功于一役”。

(2)章炳麟、陈天华、邹容传播革命思想,宋教仁绘制共

和蓝图。五、晚清社会各阶层对西方民主政治的反应①洋务派和顽固派对西方民主政治的态度

相同点:维护封建统治和传统文化

不同点:是否用西方科技来维护封建统治

②维新派对西方民主政治的态度

早期维新派:从洋务派分化出来,君主立宪思想

晚期维新派:比早期思想更系统;有政治实践

③革命派对西方民主政治的态度

态度:比维新派更进步

体现:理论和实践两大方面20 (2011·福建高考)阅读下列材料,回答问题。

材料1:惟中国风气未开,内外大小多未通达中外之故,惟有乾纲独断,以君权雷厉风行,自无不变者……其用人议政,仍操之自上,则两得之矣……吾今开国会,尚非其时也。

——康有为《日本变政考》(1)根据材料1,概括康有为在君权与宪政方面的主要思想。结合所学知识,分析康有为提出这一主张的背景。材料2:谭嗣同认为:“中国所以不可为者,由上权太重,民权尽失”;主张“废君统,倡民主,变不平等为平等”。他称赞资产阶级革命的思想学说,认为“法人之学问,冠绝地球,故能倡民主之义”。

——白寿彝《中国通史》

(2)根据材料1、2并结合所学知识,比较康有为和谭嗣同在中国宪政改革方面观点的异同。[答案] (1)主要思想:民智未开,宜保君权,自上而下变法,强调开国会时机不成熟。

背景:19世纪末民族危机加深,康有为受西方近代政治学说影响,产生变法救国的思想。

(2)同:倡导西方资产阶级民权思想。

异:康有为主张渐进改革;谭嗣同提出废君权、倡民权的激进主张。 1905年慈禧太后称“立宪一事,可使我满洲朝基础永久确固,而在外革命党亦可因此消灭。候调查结束后,若果无妨碍,则必决意行之”.慈禧所谓的“立宪”是指什么?如若行之,她的目的何在?1、简述《中华民国临时约法》的基本内容,说明其对中国社会民主化进程的影响。 2、梳理辛亥革命前后反对专制的史实,认识中国近代史上民主力量与专制势力斗争的历史进步性和艰巨性。课标要求第二课 民主和专制的较量一、挽救专制统治的新政与“预备立宪”

1.清末新政(1901-1904):

①目的:

②内容:

③评价:维护专制统治

改革官制、兵制、学制等

有进步意义,但未涉及政治制度2.预备立宪(1905-1911):

①目的:

②过程:遏制革命,维护专制统治2.预备立宪(1905-1911):

②过程:派五大臣考察宪政

宣布预备立宪

设资政院、咨议局

颁布《钦定宪法大纲》

皇族内阁出台(破产标志)“大清皇帝统治大清帝国万世一系,永永尊戴”;“君上神圣尊严,不可侵犯”。皇帝有权颁布法律,发交议案,召集及解散议会,设官制禄,黜陟百司,编订军制,统帅陆海军,宣战媾和及订立条约,宣告戒严,爵赏恩赦,总揽司法权及在紧急情况下发布代法律之诏令??。并且“用人之权”,“国交之事”,“一切军事”,不付议院议决,皇帝皆可独专。“君上大权”14条规定臣民有纳税、当兵、遵守法律的义务。在法律范围内,享有言论、著作、出版、集会、结社、担任公职等权利和自由。后附臣民义务9条:28一、挽救专制统治的新政与“预备立宪”

1.清末新政(1901-1904)

2.预备立宪(1905-1911):

③实质:

④后果:借“立宪”之名加强专制

是骗局,统治更加孤立庆亲王奕劻二、辛亥革命推翻封建帝制(建立共和的斗争)

1.民主革命的兴起:

①民主革命思潮的传播(章、陈、邹)

②革命组织建立:

团体:

政党:

2.民主革命的发展:

①表现:思想斗争—

政治斗争—

②结果:推翻封建帝制,民国成立与保皇派论战

反清斗争(武昌起义)兴中会等

同盟会(三民主义)1912年2月12日,宣统帝下诏退位 清宣统帝退位诏书(1912年2月12日)袁世凯垂钓,貌似“隐居”,确仍遥控着北洋军32列强对辛亥革命的干涉——” 非袁不可”在军事上,英、美、德、日等国军舰驶入长江,炫耀武力;俄日两国屯兵我国东北,集结待命。

在外交上,列强拒不承认南京临时政府,而以让袁世凯出山统一南北作为承认中华民国的条件。

在财政上,列强拒绝将海关税收等款项交给南京临时政府,致使南京临时政府的财政和军费开支极度困难。 袁世凯当选临时大总统1912年2月15日3、《中华民国临时约法》的颁布(1912年3月12日)P34(2)目的:

①巩固新生的政权②限制袁世凯,保障民主共和制度(1)内容:

①民国主权属于国民全体

②国内民族一律平等,

③关于国民权利的规定:

④政治体制:确立三权分立的政治体制

⑤实行责任内阁制。体现原则:主权在民的原则、三权分立的原则①性质:中国历史上第一部资产阶级民主宪法

中国历史上第一部资产阶级共和国宪法②

(3) 评价:历史进步性:A.第一次以国家根本大法的形式规定了“主权在民”的基本原则;第一次用法律方式赋予国民广泛的民主权利。 B.促使民主共和思想更加深入人心。C.为后来的制宪提供了有参考价值的蓝本D.在中国近代民主化的进程中起到一定作用。对实现人民的基本权利缺乏确实的保障;

缺乏相应的制度措施,仅凭一纸约法就要捆住袁世凯手脚的想法过于理想化,以至于约法最后成了一纸空文。③局限性:刀大杀人多 袁世凯专权

(1912—1913) 民主“二次革命”(1913) 洪宪帝制

(1913—1916) 张勋复辟(1917) 段祺瑞专权

(1917—1918)护国运动(1915— 1916)讨逆运动(1917)护法运动(1917—1918) 专制辛亥革命后民主与专制的斗争三.维护共和的斗争

(1)“二次革命”:1913年为反对袁世凯专权而进行的斗争,以革命党人的失败而告终。

(2)“护国运动”:孙中山发表《讨袁宣言》和《第二次讨袁宣言》、梁启超发表《异哉,所谓国体问题者》、蔡锷组织护国军,“洪宪帝制”失败。

①强迫国会选其为“正式”大总统(1913)②解散国民党和国会(1913)袁世凯如何复辟帝制的?③炮制《中华民国约法》《总统选举法》(1914)④基本接受“二十一条”(1915)⑤制造帝制舆论(1915)⑥操纵国体投票,获“全票拥护”(1915)⑦改元、登极(1916) 那天早晨,警察忽然叫各户悬挂龙旗,居民们没办法,只得用纸糊的旗子来应付;接着,几年没看见的清朝袍褂在街上出现了,一个一个好像从棺材里面跑出来的人物;报馆出了复辟消息的号外,售价比日报还贵。

——溥仪《我的前半生》 有人说,“护国运动胜利了”,也有人说,“护国运动失败了”,你认为呢?请说明你的理由。 胜利理由:

护国运动挫败了袁世凯复辟帝制的阴谋,恢复了“民国”的国号,基本实现了倒袁的预期目标。 失败理由:

①社会性质没有改变:护国运动没有推翻北洋军阀的统治,没有摆脱帝国主义对中国的控制,中国仍处于半殖民地半封建社会。

②捍卫共和制的任务没有完成:护国运动后又出现了张勋复辟和段祺瑞专权。三.维护共和的斗争

(3)“讨逆运动”:张勋以“调停”“府院之争”为名复辟帝制,孙中山发表《讨逆宣言》,段祺瑞组织讨逆军。

(4)护法运动:孙中山在广州组织中华民国军政府,借助西南军阀势力举兵北伐,结果失败。 民国初年,两次复辟帝制活动发生与迅速失败的原因,从中得到什么认识? 发生原因:

①辛亥革命反封建不够彻底;

②资产阶级共和制未能在中国真正执行;

③革命党人的软弱、涣散。

迅速失败原因:

①民主共和观念已深入人心;

②复辟帝制违背了历史发展潮流;

③革命派坚决反对复辟,得到全国人民支持。

认识:民主共和已成为历史发展的潮流,复辟帝制违背民心,必然失败。 1、结合所学知识,分析材料一中的“一人”指的是谁?为什么称他为民贼? 材料解析材料二:在现行国体之下,而思以言论鼓吹他种国体,则无论何时皆反对之。

——梁启超《异哉所谓国体问题者》材料一:万户涕泪,一人冠冕,其心尚有共和二字存耶?即忘共和,即称民贼·······戮此民贼,以拯吾民。

——孙中山《讨袁宣言》“一人”是指袁世凯,因为他复辟帝制,破坏了民主共和制。2、材料二所说的“他种国体”指的是什么?梁启超对此有何看法?封建君主专制政体或复辟帝制。梁启超表示无论何时他都反对袁世凯改变国体的作法。北洋军

阀统治西学冲击中体西用君主立宪民主共和清政府

的自救洋

务

运

动清末新政预备立宪维新变法袁世凯专权袁世凯复辟段祺瑞独裁辛亥革命二次革命护国运动护法运动民主力量与专制势力的较量中国近代民主思想的形成张勋复辟讨逆运动整理关于近代中国旧民主民主革命时间轴开始沦为双半的社会自然经济情况;民族资本主义发展阶段侵略与反侵略 阶级 派“ ”民主革命整理关于近代中国旧民主民主革命时间轴整理关于近代中国旧民主民主革命时间轴整理关于近代中国旧民主民主革命时间轴整理关于近代中国旧民主民主革命时间轴整理关于近代中国旧民主民主革命时间轴整理关于近代中国旧民主民主革命时间轴整理关于近代中国旧民主民主革命时间轴

与反对专制的斗争第 六 单 元感知民主:西方:早在公元前6世纪,西方古希腊的雅典就盛行民主思想;在文艺复兴后,又产生了近代的民主思想。

东方:在春秋战国时期,中国却产生了民本思想,孟子等思想家提出了“民为贵,君为轻”的思想,一直延续到清朝

思考:民本与民主在本质上是否一样呢?民主——Democracy,希腊语, “人民”和“权力”两词合成.民主就是主权在民,人民管理国家,还包括自由、平等、博爱等思想民本思想是封建君主专制为基础的,它只是封建君主加强统治的一个手段民主革命(democratic revolution)

指反对封建地主阶级统治和封建专制制度

并建立民主制度的革命。通常由资产阶级领导,故又称资产阶级革命或资产阶级民主革命。

中国旧民主革命的主要任务是:反对外国资本主义侵略和反对本国封建统治。

中国新民主革命的主要任务是:反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义 。1、了解19世纪后半叶“中学为体、西学为用”的基本主张,认识当时中国社会各阶层对西方民主政治制度的反应。

2、简述康有为、梁启超和孙中山关于民主的主要论述,比较其观点的异同。

课标要求第1课 西方民主思想对中国的冲击一、中国近代思想产生的背景

1、历史:

明末清初三大思想家的君主批判思想的深刻的启迪;

2、政治:

鸦片战争以来,中国民族危机逐步加深,先进中国人向西方寻求救国救民之路;

3、经济:

中国民族资本主义的产生和发展;

4、思想:

西学的不断传入 学政治魏源“中学为体,西学为用”严复民主君仆康有为托古改制

实行君主立宪地主阶级资产阶级学技术张之洞“师夷之长技以制夷”梁启超兴民权、新民说、实行君主立宪孙中山三民主义、五权分立陈独秀民主科学抵抗派洋务派维新派革命派激进派学思想洋务运动维新变法辛亥革命新文化运动二、“中体西用”思想

(1)内涵:坚持以中国传统的政治制度和儒家“伦常名

教”为治国之本,在这一前提下,再学习利用西方近代在科技文教等领域先进的东西。

(2) “中体西用”概念的正式使用

时间:

代表作:

作用:

维新运动时期张之洞《劝学篇》成为反对维新思想的武器张之洞认为,中国文化要从西方吸取的,科学技术并不重要,重要的倒是西政。虽然它的西政并非后来维新派所提出的立宪法、开制度局等,但也表露了他在不更变封建政体前提下的一种政治改革的愿望,也就是只限于政令的变革。但仅就这一点来说,张之洞的思想在当时的封建官僚中已算是极其难能可贵的。 9《劝学篇》“西学之中,西艺非要,西政最要”

“政尤急于艺” 二、“中体西用”思想

(1)内涵:坚持以中国传统的政治制度和儒家“伦常名

教”为治国之本,在这一前提下,再学习利用西方近代在科技文教等领域先进的东西。

(2) “中体西用”概念的正式使用

时间:

代表作:

作用:

(3)指导实践:维新运动时期张之洞《劝学篇》成为反对维新思想的武器洋务运动、清末新政。三、康梁的民主思想

(1)早期维新派:

超越“中体西用”界限,认为“君民共主”制度最好。

(2)康有为的民主思想:

①代表作:

②君主立宪、“托古改制”、“三世说”、用孔子证明维新改制的神圣性和合理性。

③编译《俄彼得变政记》《日本变政考》,主张以日本明治维新为榜样。

④设立“制度局”作为指导全国变法的中枢机构。《新学伪经考》和《孔子改制考》① 维新运动时期——君主立宪思想;

民权思想;

教育改革(“伸民权”“广民智”)

② 维新运动后——一度倾向革命(接受卢梭的思想)

③ 梁启超思想的特点:

阐述思想更激进,民权思想更突出;

维新运动后其思想更进步。(3)梁启超的民主思想吾爱孔子,吾尤爱真理;

吾爱先辈,吾尤爱国家;

吾爱古人,吾尤爱自由。——《新民说》维新运动后梁启超思想一度激进

《新民说》:强调“新民为今日第一急务”,大力鼓吹人们都要摆脱封建奴性,树立独立、自由和爱国家、爱民族的思想,激励人们都要具有“自尊”、“进步”、“利群”以及“进取冒险”等奋发图强、积极向上的精神,这篇文章也可以说是他这时初编《新民众报》的指导思想。

“新民”思想 ——有爱国思想、尚武精神、社会公德、独立人格的新国民,而不是中国传统时代的“臣民”或“良民”。四、孙中山的民主思想

(1)孙中山的民主思想:

①形成三民主义思想体系,其中民权主义最能体现他的民主思想。

②结合中国实际,对西方民主政治加以改造,形成“五权分立”方案。

③民族、民权、民生之间联系密切,主张将民族革命、政治革命和社会革命“毕其功于一役”。民族主义→

(民族革命)民权主义→

(政治革命)民生主义→

(社会革命)

驱除鞑虏

恢复中华创立民国平均地权 核心三民主义 前提 补充四、孙中山的民主思想

(1)孙中山的民主思想:

①形成三民主义思想体系,其中民权主义最能体现他的民主思想。

②结合中国实际,对西方民主政治加以改造,形成“五权分立”方案。

③民族、民权、民生之间联系密切,主张将民族革命、政治革命和社会革命“毕其功于一役”。

(2)章炳麟、陈天华、邹容传播革命思想,宋教仁绘制共

和蓝图。五、晚清社会各阶层对西方民主政治的反应①洋务派和顽固派对西方民主政治的态度

相同点:维护封建统治和传统文化

不同点:是否用西方科技来维护封建统治

②维新派对西方民主政治的态度

早期维新派:从洋务派分化出来,君主立宪思想

晚期维新派:比早期思想更系统;有政治实践

③革命派对西方民主政治的态度

态度:比维新派更进步

体现:理论和实践两大方面20 (2011·福建高考)阅读下列材料,回答问题。

材料1:惟中国风气未开,内外大小多未通达中外之故,惟有乾纲独断,以君权雷厉风行,自无不变者……其用人议政,仍操之自上,则两得之矣……吾今开国会,尚非其时也。

——康有为《日本变政考》(1)根据材料1,概括康有为在君权与宪政方面的主要思想。结合所学知识,分析康有为提出这一主张的背景。材料2:谭嗣同认为:“中国所以不可为者,由上权太重,民权尽失”;主张“废君统,倡民主,变不平等为平等”。他称赞资产阶级革命的思想学说,认为“法人之学问,冠绝地球,故能倡民主之义”。

——白寿彝《中国通史》

(2)根据材料1、2并结合所学知识,比较康有为和谭嗣同在中国宪政改革方面观点的异同。[答案] (1)主要思想:民智未开,宜保君权,自上而下变法,强调开国会时机不成熟。

背景:19世纪末民族危机加深,康有为受西方近代政治学说影响,产生变法救国的思想。

(2)同:倡导西方资产阶级民权思想。

异:康有为主张渐进改革;谭嗣同提出废君权、倡民权的激进主张。 1905年慈禧太后称“立宪一事,可使我满洲朝基础永久确固,而在外革命党亦可因此消灭。候调查结束后,若果无妨碍,则必决意行之”.慈禧所谓的“立宪”是指什么?如若行之,她的目的何在?1、简述《中华民国临时约法》的基本内容,说明其对中国社会民主化进程的影响。 2、梳理辛亥革命前后反对专制的史实,认识中国近代史上民主力量与专制势力斗争的历史进步性和艰巨性。课标要求第二课 民主和专制的较量一、挽救专制统治的新政与“预备立宪”

1.清末新政(1901-1904):

①目的:

②内容:

③评价:维护专制统治

改革官制、兵制、学制等

有进步意义,但未涉及政治制度2.预备立宪(1905-1911):

①目的:

②过程:遏制革命,维护专制统治2.预备立宪(1905-1911):

②过程:派五大臣考察宪政

宣布预备立宪

设资政院、咨议局

颁布《钦定宪法大纲》

皇族内阁出台(破产标志)“大清皇帝统治大清帝国万世一系,永永尊戴”;“君上神圣尊严,不可侵犯”。皇帝有权颁布法律,发交议案,召集及解散议会,设官制禄,黜陟百司,编订军制,统帅陆海军,宣战媾和及订立条约,宣告戒严,爵赏恩赦,总揽司法权及在紧急情况下发布代法律之诏令??。并且“用人之权”,“国交之事”,“一切军事”,不付议院议决,皇帝皆可独专。“君上大权”14条规定臣民有纳税、当兵、遵守法律的义务。在法律范围内,享有言论、著作、出版、集会、结社、担任公职等权利和自由。后附臣民义务9条:28一、挽救专制统治的新政与“预备立宪”

1.清末新政(1901-1904)

2.预备立宪(1905-1911):

③实质:

④后果:借“立宪”之名加强专制

是骗局,统治更加孤立庆亲王奕劻二、辛亥革命推翻封建帝制(建立共和的斗争)

1.民主革命的兴起:

①民主革命思潮的传播(章、陈、邹)

②革命组织建立:

团体:

政党:

2.民主革命的发展:

①表现:思想斗争—

政治斗争—

②结果:推翻封建帝制,民国成立与保皇派论战

反清斗争(武昌起义)兴中会等

同盟会(三民主义)1912年2月12日,宣统帝下诏退位 清宣统帝退位诏书(1912年2月12日)袁世凯垂钓,貌似“隐居”,确仍遥控着北洋军32列强对辛亥革命的干涉——” 非袁不可”在军事上,英、美、德、日等国军舰驶入长江,炫耀武力;俄日两国屯兵我国东北,集结待命。

在外交上,列强拒不承认南京临时政府,而以让袁世凯出山统一南北作为承认中华民国的条件。

在财政上,列强拒绝将海关税收等款项交给南京临时政府,致使南京临时政府的财政和军费开支极度困难。 袁世凯当选临时大总统1912年2月15日3、《中华民国临时约法》的颁布(1912年3月12日)P34(2)目的:

①巩固新生的政权②限制袁世凯,保障民主共和制度(1)内容:

①民国主权属于国民全体

②国内民族一律平等,

③关于国民权利的规定:

④政治体制:确立三权分立的政治体制

⑤实行责任内阁制。体现原则:主权在民的原则、三权分立的原则①性质:中国历史上第一部资产阶级民主宪法

中国历史上第一部资产阶级共和国宪法②

(3) 评价:历史进步性:A.第一次以国家根本大法的形式规定了“主权在民”的基本原则;第一次用法律方式赋予国民广泛的民主权利。 B.促使民主共和思想更加深入人心。C.为后来的制宪提供了有参考价值的蓝本D.在中国近代民主化的进程中起到一定作用。对实现人民的基本权利缺乏确实的保障;

缺乏相应的制度措施,仅凭一纸约法就要捆住袁世凯手脚的想法过于理想化,以至于约法最后成了一纸空文。③局限性:刀大杀人多 袁世凯专权

(1912—1913) 民主“二次革命”(1913) 洪宪帝制

(1913—1916) 张勋复辟(1917) 段祺瑞专权

(1917—1918)护国运动(1915— 1916)讨逆运动(1917)护法运动(1917—1918) 专制辛亥革命后民主与专制的斗争三.维护共和的斗争

(1)“二次革命”:1913年为反对袁世凯专权而进行的斗争,以革命党人的失败而告终。

(2)“护国运动”:孙中山发表《讨袁宣言》和《第二次讨袁宣言》、梁启超发表《异哉,所谓国体问题者》、蔡锷组织护国军,“洪宪帝制”失败。

①强迫国会选其为“正式”大总统(1913)②解散国民党和国会(1913)袁世凯如何复辟帝制的?③炮制《中华民国约法》《总统选举法》(1914)④基本接受“二十一条”(1915)⑤制造帝制舆论(1915)⑥操纵国体投票,获“全票拥护”(1915)⑦改元、登极(1916) 那天早晨,警察忽然叫各户悬挂龙旗,居民们没办法,只得用纸糊的旗子来应付;接着,几年没看见的清朝袍褂在街上出现了,一个一个好像从棺材里面跑出来的人物;报馆出了复辟消息的号外,售价比日报还贵。

——溥仪《我的前半生》 有人说,“护国运动胜利了”,也有人说,“护国运动失败了”,你认为呢?请说明你的理由。 胜利理由:

护国运动挫败了袁世凯复辟帝制的阴谋,恢复了“民国”的国号,基本实现了倒袁的预期目标。 失败理由:

①社会性质没有改变:护国运动没有推翻北洋军阀的统治,没有摆脱帝国主义对中国的控制,中国仍处于半殖民地半封建社会。

②捍卫共和制的任务没有完成:护国运动后又出现了张勋复辟和段祺瑞专权。三.维护共和的斗争

(3)“讨逆运动”:张勋以“调停”“府院之争”为名复辟帝制,孙中山发表《讨逆宣言》,段祺瑞组织讨逆军。

(4)护法运动:孙中山在广州组织中华民国军政府,借助西南军阀势力举兵北伐,结果失败。 民国初年,两次复辟帝制活动发生与迅速失败的原因,从中得到什么认识? 发生原因:

①辛亥革命反封建不够彻底;

②资产阶级共和制未能在中国真正执行;

③革命党人的软弱、涣散。

迅速失败原因:

①民主共和观念已深入人心;

②复辟帝制违背了历史发展潮流;

③革命派坚决反对复辟,得到全国人民支持。

认识:民主共和已成为历史发展的潮流,复辟帝制违背民心,必然失败。 1、结合所学知识,分析材料一中的“一人”指的是谁?为什么称他为民贼? 材料解析材料二:在现行国体之下,而思以言论鼓吹他种国体,则无论何时皆反对之。

——梁启超《异哉所谓国体问题者》材料一:万户涕泪,一人冠冕,其心尚有共和二字存耶?即忘共和,即称民贼·······戮此民贼,以拯吾民。

——孙中山《讨袁宣言》“一人”是指袁世凯,因为他复辟帝制,破坏了民主共和制。2、材料二所说的“他种国体”指的是什么?梁启超对此有何看法?封建君主专制政体或复辟帝制。梁启超表示无论何时他都反对袁世凯改变国体的作法。北洋军

阀统治西学冲击中体西用君主立宪民主共和清政府

的自救洋

务

运

动清末新政预备立宪维新变法袁世凯专权袁世凯复辟段祺瑞独裁辛亥革命二次革命护国运动护法运动民主力量与专制势力的较量中国近代民主思想的形成张勋复辟讨逆运动整理关于近代中国旧民主民主革命时间轴开始沦为双半的社会自然经济情况;民族资本主义发展阶段侵略与反侵略 阶级 派“ ”民主革命整理关于近代中国旧民主民主革命时间轴整理关于近代中国旧民主民主革命时间轴整理关于近代中国旧民主民主革命时间轴整理关于近代中国旧民主民主革命时间轴整理关于近代中国旧民主民主革命时间轴整理关于近代中国旧民主民主革命时间轴整理关于近代中国旧民主民主革命时间轴

同课章节目录

- 第一章 专制理论与民主思想

- 第一节 维护封建专制统治的理论

- 第二节 斯宾诺莎和洛克反封建专制的民主思想

- 第三节 卢梭的“人民主权”学说、民主思想与专制理论的区别

- 第二章 英国议会与国王的殊死斗争

- 第一节 英国资产阶级革命前议会与国王的斗争

- 第二节 议会与国王的冲突

- 第三节 英国资产阶级革命和王权的废除

- 第四节 斯图亚特王朝复辟与反复辟的斗争

- 第三章 向封建专制统治宣战的檄文

- 第一节 美国的《独立宣言》

- 第二节 法国的《人权宣言》

- 第三节 中国的《中华民国临时约法》

- 第四章 资产阶级代议制政治框架的构建

- 第一节 英国的君主立宪制

- 第二节 英国的资产阶级代议制

- 第三节 美国的资产阶级共和制

- 第四节 资产阶级代议制民主政治多样化的形成和特点

- 第五章 法国民主力量与专制势力的斗争

- 第一节 法国大革命开始时期的政治斗争

- 第二节 法兰西共和国的建立

- 第三节 从拿破仑帝国到波旁王朝复辟

- 第四节 复辟王朝的统治和七月王朝

- 第五节 从第二共和国到法兰西第二帝国

- 第六节 法兰西共和体制的最终确立

- 第六章 中国近代民主思想与反对专制的斗争

- 第一节 19世纪中叶以后西方资本主义的挑战 和“中体西用”思想的产生

- 第二节 “中体西用”口号的提出和早期维新派 对“中体西用”思想的批评

- 第三节 康有为和梁启超的民主思想

- 第四节 孙中山的民主思想

- 第五节 清朝专制统治的危机与中国立宪派的兴起

- 第六节 辛亥革命后反对专制的斗争

- 第七章 人民群众要求民主的斗争

- 第一节 欧洲人民争取民主的斗争

- 第二节 第一国际及其对各国工人民主运动的推动

- 第三节 巴黎公社建立无产阶级民主制度的尝试

- 第四节 第二国际时期工人争取民主权利的斗争

- 探究活动课一 公民、公民权利与公民素养

- 探究活动课二 培养公民意识,立志振兴中华