云南省昭通市镇雄县三校2024-2025学年高一下学期第二次月考 历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 云南省昭通市镇雄县三校2024-2025学年高一下学期第二次月考 历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 91.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

三校联考2025年春季学期高一年级第二次月考

历史

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,第I卷第1页至第4页,第II卷第4页至第8页。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。

第I卷(选择题,共48分)

注意事项:

1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。

选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.2023年9月,国家文物局通报了吉林延边和龙大洞遗址重大考古发现,考古发掘出土石制品及动物化石近两万件,距今约5万~1.5万年,其中的石制品主要为石片、石叶、石核等类型,多采用火山爆发后形成的黑曜岩制成。和龙大洞遗址

A.展示新石器时代技术转变的重要过程

B.反映出早期国家统治秩序的不断强化

C.折射出中华文明多元一体的鲜明特征

D.为东北亚古人类文化研究提供了佐证

2.墨子主张“不辟亲疏”,即爱人与用人不能以“亲亲”为标准,应完全消除亲与疏的差别,真正做到一视同仁。“爱人若爱其身,犹有不孝者乎?”由此可知,墨子的观点

A.有助于社会和谐与稳定 B.提倡“尚贤”的政治主张

C.与儒家核心思想相一致 D.重视孝在伦理中的作用

3.两汉实行以道德行为为考核评量标准的选官制度察举制,东汉时,这一制度逐渐形成了由本乡名士主导的乡闾品评的传统。曹魏时,九品中正制的雏形显现,中正由政府委任,把私人品评变作官家品评。这一演变显示了

A.选官制度走向成熟 B.世家大族垄断选官权

C.选官标准发生变化 D.加强集权政治的需要

4.从近年的考古发现来看,辽夏金政权辖境都有大量宋钱出土。宋人张方平曾说:“钱本中国宝货,今乃与四夷共享。”苏辙也称:“北界(辽)别无钱币,公私交易,并使本国铜钱。”这种现象

A.扩大了交子的流通范围 B.推动了民族之间的交往

C.造就了长期稳定的政局 D.促进了城镇经济的繁荣

5.学者陈旭麓指出:“在鸦片战争的整个过程中,中国以中世纪的武器、中世纪的政府、中世纪的社会来对付近代化的敌人。战争以严酷的事实暴露了这些差距,促使一批爱国知识分子在比较中思考。”这些思考

A.动摇了中国社会传统价值理念 B.找到了救亡图存的有效途径

C.促进了中国社会的近代化转型 D.开启了西学东渐的时代潮流

6.民国初年,“乡间士绅仍然是社会权力结构的中心,他们通过各种方式控制乡村事务,许多地方农民并没有获得实际的政治权利”。这反映出

A.袁世凯实行高压统治 B.辛亥革命的影响有限

C.清政府实行专制统治 D.政府丧失对基层控制

7.1923年召开的中共三大上,毛泽东起草了党史上的第一部《农民问题决议案》;1927年,毛泽东发表《湖南农民运动考察报告》;1933年,毛泽东发表《赣西南土地分配的情形》。这一系列著作

A.加速了中国国民革命运动的进程

B.指导了苏区土地革命的蓬勃开展

C.有助于探索符合实际的革命道路

D.点燃了工农武装割据的星星之火

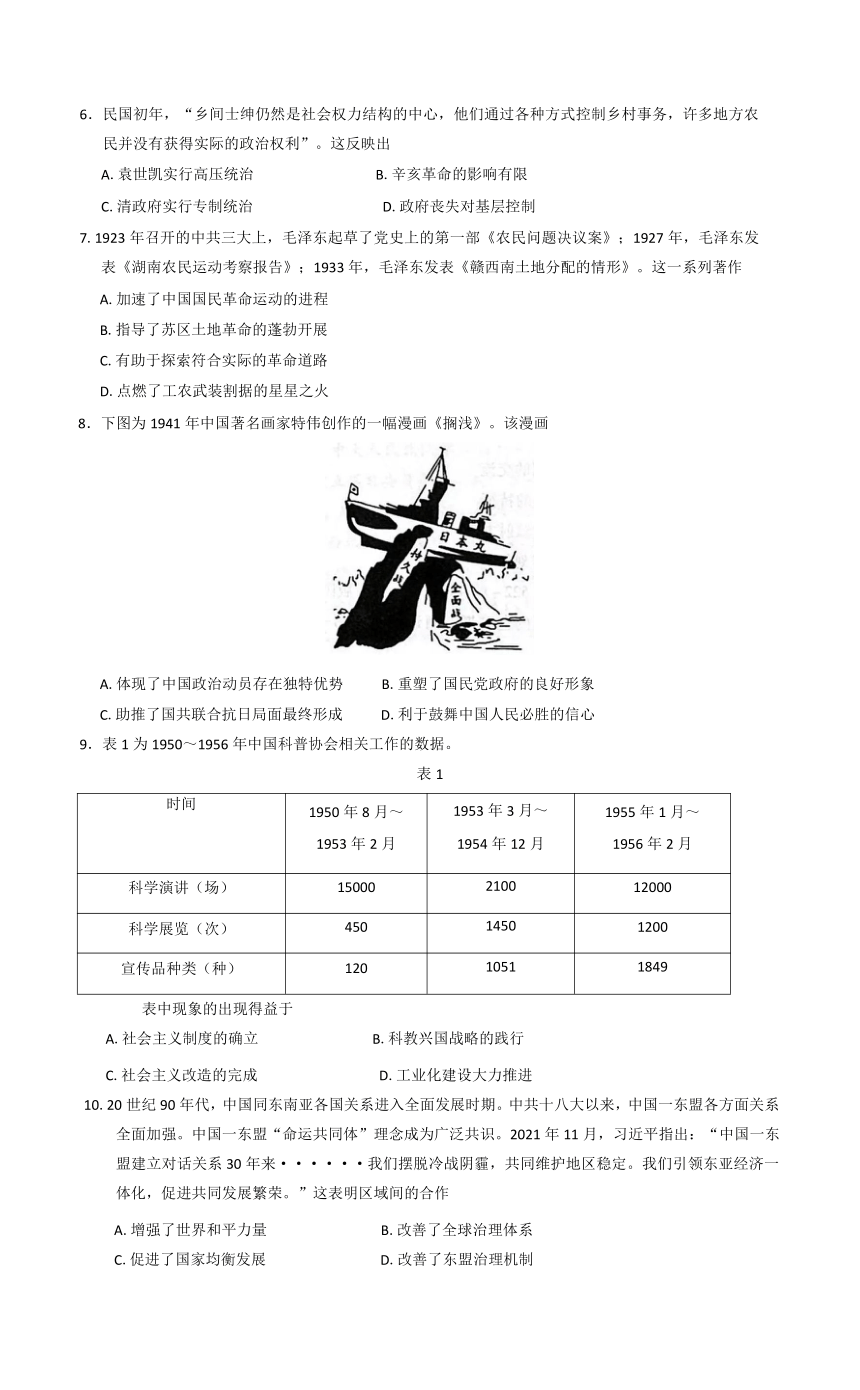

8.下图为1941年中国著名画家特伟创作的一幅漫画《搁浅》。该漫画

A.体现了中国政治动员存在独特优势 B.重塑了国民党政府的良好形象

C.助推了国共联合抗日局面最终形成 D.利于鼓舞中国人民必胜的信心

9.表1为1950~1956年中国科普协会相关工作的数据。

表1

时间 1950年8月~ 1953年2月 1953年3月~ 1954年12月 1955年1月~ 1956年2月

科学演讲(场) 15000 2100 12000

科学展览(次) 450 1450 1200

宣传品种类(种) 120 1051 1849

表中现象的出现得益于

A.社会主义制度的确立 B.科教兴国战略的践行

C.社会主义改造的完成 D.工业化建设大力推进

10.20世纪90年代,中国同东南亚各国关系进入全面发展时期。中共十八大以来,中国一东盟各方面关系全面加强。中国一东盟“命运共同体”理念成为广泛共识。2021年11月,习近平指出:“中国一东盟建立对话关系30年来······我们摆脱冷战阴霾,共同维护地区稳定。我们引领东亚经济一体化,促进共同发展繁荣。”这表明区域间的合作

A.增强了世界和平力量 B.改善了全球治理体系

C.促进了国家均衡发展 D.改善了东盟治理机制

11.圆筒印章是苏美尔人创造的文化瑰宝。考古资料显示,在埃及迄今为止已发现了20枚左右的圆筒印章,在古希腊迈锡尼文化层中也发现了数量不一的类似圆筒印章的天青石滚印。这表明

A.地理环境影响文明之间的交流

B.古代文明呈现多元一体的特征

C.西亚文明有一定的传播辐射力

D.亚欧文明古国高超的雕刻艺术

12.大流士一世在位时期(前522~前486年),波斯版图空前膨胀,东起印度河流域,西抵小亚细亚,北至欧洲的色雷斯,南达尼罗河第一瀑布。为有效治理,大流士一世

A.在地方上推行行省制度 B.实行奴隶制民主政治

C.任用马其顿人担任要职 D.借助佛教强化了统治

13.奥斯曼帝国占领巴尔干地区后,允许东正教的教士在他们自己的宗教法庭行使司法权,东正教会在得到苏丹的祝福和支持后,可依据自己的管理规则向选区内的教徒征税,并由东正教法庭处理诸如结婚、离婚、犯罪案件等事务。奥斯曼帝国的这一做法

A.强化了“政教合一”的体制 B.适应了帝国疆域扩张的态势

C.增强了基层政权的自治力量 D.打破该地区原有的统治秩序

14.中世纪时期,西欧城市市政当局经常组织市民参与城市活动,还会举办、管理或规约一些社会性事业或公益事业,如学校、教堂、济贫所、慈善院、养老院、孤儿所等。据此可知,当时

A.商业发展环境宽松 B.城市自治职能强化

C.封君封臣制度动摇 D.私有财产得到认可

15.中古时期的非洲,通过地中海、红海、印度洋同欧洲、西亚、南亚建立了交通、贸易和文化联系;掌握印度洋季风规律的非洲航海家们开辟了纵横交错的印度洋航路;位于北非的埃及自汉起就与中国有了间接的贸易关系。材料表明中古时期的非洲

A.以发展商业为主 B.最早开始航海活动

C.文明具有开放性 D.建立了强大的帝国

16.在古代玛雅,土地的保护神“恰克”在各地都受到崇拜,但不同方位的恰克颜色也不同;而玉米神的形象是一位身强力壮的年轻人;在可可种植场,商人保护神“埃克楚亚赫”受到普遍崇敬。这表明古代玛雅文明

A.将信仰与生产紧密联系 B.率先实现玉米的驯化

C.推崇人类的智慧和力量 D.具有重农抑商的倾向

第II卷(非选择题,共52分)

注意事项:

第II卷用黑色碳素笔在答题卡上各题的答题区域内作答,在试题卷上作答无效。

17.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋朝治安管理实行“双轨制”:一是沿袭历代做法,由各级政府首长全权负责,主管盗窃斗讼事宜及防范、缉捕等;二是以禁军为主体,组建与路、州、县三级政府平行的巡检官系统。汴京在“巡检使”统领下,划分成若干治安责任区“厢”,每一厢设机构“厢公事所”,主管本厢治安行政。宋政府专门组建了“皇城司”,负责地下侦缉,伺察官员的不法行径,侦伺敌国的间谍活动。根据建隆四年(963年)颁布的《宋刑统》等规定,“言詈(责骂)祖父母、父母”“父母在,别籍异财”等均列入威胁城市治安的“不法”行为。

-摘编自陈鸿彝《宋代城市治安管理模式杂谈》材料二 11~12世纪,西欧城市内开始设置由居民选举而来并具有一定任期限制的执政官。执政官在负责地方日常行政事务外,还兼管城市治安事宜,尤其是对市场交易纠纷、城市土地买卖纠纷、债务纠纷等进行处置。象征城市的审判权和自治权的标记首先是治安的标记,如市场上的十字架和钟楼。城市的民事习惯法普及到治安所及之处,城市治安法仅限于“城墙之内”,治安以全城居民的集体宣誓作为前提条件,全城居民起誓不妨碍治安,并向其他受到人身或财产侵害的市民伸出援助之手,而市民阶级只能受他们自己的地方长官审判。

-摘编自[比利时]亨利·皮雷纳《中世纪的城市》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳宋代城市治安管理的主要特征。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出相比于宋代,中世纪西欧城市治安管理的不同之处,并简析其原因。(10分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 古代印度农业以种植水稻和小麦为主。雅利安人入侵后,建立了种姓制度,农业生产主要由吠舍承担。他们使用简单的铁制农具,采用休耕和轮作的方式保持土地肥力。同时,印度河和恒河流域的灌溉系统对农业发展起到了重要作用。随着时间的推移,佛教和印度教的教义也对农业生产和农民的生活产生了一定的影响。

-摘编自[美]伯顿·斯坦《印度文明史》

材料二 古希腊农业以种植橄榄、葡萄和谷物为主。由于境内多山,可耕地面积有限,古希腊人发展了小块土地的集约经营。他们广泛使用奴隶劳动,注重园艺和养殖。为了弥补粮食的不足,古希腊积极开展海外贸易,用橄榄油、葡萄酒等换取粮食。

一摘编自杨益《不可不知的古希腊文明史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出古印度与古希腊在农业生产经营上的差异。(6分)

(2)根据以上材料并结合所学知识,分别概述古代印度农业和古希腊农业对各自文明发展的影响。(6分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 新中国成立时,中央人民政府将全国划分为6大行政区,在西北、华东、中南、西南4大行政区建立军政委员会······新中国成立初期,西北地区流散的较大股匪有470余股13万人。为稳定社会秩序,西北军政委员会领导人民有步骤地开展了斗争。1950年10月,西北局领导发动群众为前线增加生产,捐献飞机大炮的运动。1951年底,陕西、甘肃、西安等市都召开了各界人民代表会议,除新疆外其他都代行省、市人民代表大会的职权······在经过土改的陕、甘两省,有2714个乡农民代表会议代行了乡人民代表大会的职权。各项举措巩固了人民民主的政权,推动了人民政府的各种工作。

-摘编自梁越南等《习仲勋对建立和巩固西北人民民主政权的贡献》

材料二 “一五”计划提出,高校发展必须与国民经济发展相适应,高校分布应避免过分集中,为此,我国高校开启了新中国成立以来的第一次大规模西迁。20世纪50年代,一些高校、科研院所、厂矿企业迁往西北地区,为新中国工业建设和西部地区发展作出了重要贡献。

表2 新中国成立初期高校西迁前各行政区高校数量比较

政区 1949年高校数及比例 1951年高校数及比例 1953年高校数及比例

华北区 27(13.17%) 34(16.51%) 41(22.65%)

东北区 20(9.76%) 33(16.02%) 25(13.81%)

华东区 74(36.10%) 59(28.64%) 50(27.62%)

中南区 34(16.59%) 40(19.42%) 34(18.78%)

西南区 42(20.49%) 30(14.56%) 19(10.50%)

西北区 8(3.90%) 10(4.85%) 12(6.63%)

总计 205 206

-摘编自孟亚男《新中国成立初期高校西迁精神及其当代价值研究》、李圳《西迁精神的时代价值和实现路径》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立初期中国共产党在西北为巩固人民民主政权所采取的措施。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立初期我国高校大规模西迁的原因。(6分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 民族意识是一种人们对自己归属于某一社会民族共同体的意识,但就其深层内涵而言,还应包括“在与不同民族交往的关系中,人们对本民族生存、发展、权利、荣辱、得失、安危、利害等等的认识、关切和维护”。

表3

阶段一 鸦片战争后国人民族意识萌发

阶段二 甲午战争战败后民族意识初步觉醒

阶段三 五四运动时期民族意识进一步增强

阶段四 抗日战争时期民族意识空前高涨

-摘编自史革新《略议近代中国民族意识的四次觉醒》

根据材料并结合所学中国近代史的知识,自拟一个论题,进行论述。(要求:史论结合,论述充分,逻辑清晰,表述成文)(12分)

三校联考2025年春季学期高一年级第二次月考

历史参考答案

第I卷(选择题,共48分)

选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 D A D B C B C D

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 D A C A B B C A

【解析】

1.根据材料信息可知,和龙大洞遗址的出土物包括石制品和动物化石,时间跨度为距今约5万~1.5万年,属于旧石器时代,这一考古发现为研究东北亚地区古人类的文化和生活方式提供了重要的实物证据,对研究东北亚古人类的生产生活有重大的参考价值,即为东北亚古人类文化研究提供了佐证,故选D项;据材料“距今约5万~1.5万年”可知,其所述时期为旧石器时代,排除A项;此时期属于旧石器时代,未出现早期国家,更谈不上统治秩序不断强化,排除B项;材料仅涉及和龙大洞遗址一处内容,不能体现中华文明的多元一体的特征,排除C项。

2.根据材料“不辟亲疏”“爱人若爱其身,犹有不孝者乎?”并结合所学可知,墨子主张兼爱,消除亲疏、贵贱的分别,同等地去爱所有的人,这有助于社会和谐与稳定,故选A项;墨子主张“尚贤”,强调贤能之人应被选拔和重用,不符合题意,排除B项;儒家的核心思想是仁,但是仁爱有等级差别,墨子主张同等地去爱所有的人,排除C项;材料强调墨子的兼爱思想,并非强调重视孝的作用,排除D项。

3.根据材料并结合所学知识可知,这一演变的本质是统治者为了加强对选官权力的控制,以适应加强集权政治的需要,故选D项;材料没有准确反映从察举制到九品中正制变化的本质,成熟与否并非题干直接表达的重点,排除A项;题干描述的是制度变化的趋势,并非特指世家大族的垄断,排除B项;材料主要强调的是品评主体的变化,而非选官标准的变化,排除C项。

4.根据材料信息可知,宋朝的货币在少数民族政权大量出土,说明当时民族之间的商品贸易活跃,推动了民族之间的交往,故选B项;交子是流通于四川地区的货币,且材料中没有描述纸币的信息,排除A项;长期稳定的政局,与历史史实不符,排除C项;材料中没有涉及城镇经济信息,排除D项。

6.根据材料“通过各种方式控制乡村事务,许多地方农民并没有获得实际的政治权利”可知,虽然辛亥革命推翻了清朝的统治,但在乡村社会层面,传统的权力结构并未得到根本性的改变,乡间士绅依然掌握着社会权力,农民并未获得实际的政治权利,这反映出辛亥革命的影响在乡村地区相对有限,故选B项;材料关注的是乡村社会权力结构,并未直接提及袁世凯的统治方式,排除A项;民国初年清政府已经灭亡,“清政府实行专制统治”与史实不符,排除C项;此时的民国政府对于基层有一定的影响力,“丧失”一词表述过于绝对,排除D项。

8.根据漫画可知,画面是一艘悬挂日本国旗的“日本丸”军舰“搁浅”在两块巨大的礁石上。礁石上写有“持久战”和“全面战”的字样。“日本丸”军舰的搁浅,象征着日本侵略者在中国战场上陷入了困境,他们妄图迅速征服中国的野心遭遇了重重阻碍,无法得逞。而“持久战”和“全面战”字样的礁石则代表了中国采取的正确抗战策略。在当时的形势下,这幅漫画有利于鼓舞中国人民必胜的信心,故选D项,排除B项;战争漫画是很多国家采用的宣传手段,因此无法体现中国的独特性,排除A项;国共联合抗日局面形成于1937年9月,排除C项。

9.据表格信息可知,1953年开始,中国科普协会大力开展科学演讲、展览等宣传活动。结合所学知识,面对工业落后的现实和新政权巩固的任务,1953年我国开始进行“一五”计划。中国科普协会加强科普工作正是在此背景下进行的,这有利于提高人民的科学素养,顺应了经济建设的需要,故选D项;1956年底,我国基本上完成了社会主义改造,标志着社会主义经济制度在我国初步建立起来,排除A项;“科教兴国”战略是1995年提出来的,排除B项;社会主义改造主要是对农业、手工业和资本主义工商业的改造,与科普宣传关系不大,排除C项。

10.根据材料“中国一东盟建立对话关系30年来······我们摆脱冷战阴霾,共同维护地区稳定。我们引领东亚经济一体化,促进共同发展繁荣”并结合所学知识可知,中国十分重视与周边国家的交往,能够与周边国家深化合作,谋求共同发展,这有利于增强世界和平力量,故选A项;材料反映的是我国与周边国家之间的关系,并没有涉及世界其他地区,无法得出改善全球治理体系的结论,排除B项;区域间的合作并不能完全促进“各国均衡发展”,说法错误,排除C项;中国一贯坚持不干涉别国内政,不会致力于改善东盟治理机制,排除D项。

12.根据材料并结合所学知识可知,大流士一世为有效治理,在地方上推行行省制度,故选A 项;波斯帝国实行君主专制制度,不是奴隶制民主政治,排除B项;任用马其顿人担任要职是亚历山大帝国的特点,与题意不符,排除C项;此时佛教刚刚建立,还不具备如此大的社会影响力,并且佛教此时只流传于古印度地区,排除D项。

15.根据材料可知,非洲在中古时期就通过海洋和欧洲、西亚、南亚、中国建立了贸易和文化联系,且开辟了纵横交错的印度洋航路,说明中古非洲文明具有开放性,故选C项;材料只是强调中古非洲对外联系密切,并没有比较,不能看出非洲以发展商业为主,排除A项;材料没有和其他地区、国家比较,不能得出非洲最早开始航海活动,排除B项;开辟海上航线,对外联系密切,不等同于建立了强大的帝国,排除D项。

16.根据材料可知,玛雅人对土地、玉米、可可种植以及买卖等与生产密切相关的要素进行了神化,将信仰和生产紧密联系,故选A项;根据材料不能得出玛雅先于其他地区驯化玉米,排除B项;材料未体现对人智慧和力量的肯定,排除C项;根据材料“商人保护神埃克楚亚赫受到普遍崇敬”不能得出抑商结论,排除D项。

第II卷(非选择题,共52分)

17.(16分)

(1)(6分)主要特征:借鉴前代经验和自我创新管理相结合;涉及治安业务多样化;服务于封建君主专制统治;危害行为的事前预防与事后打击并重;治安管理权责分明;监管群体覆盖官员与民众;“礼”渗透治安管理之中(深受儒家思想影响)。(每点2分,答出任意三点即可)

(2)(10分)不同:蕴含鲜明的民主和自治色彩;更多地涉及经济类治安问题;具有一定的排他性(管理制度和法律仅限于本城市);法治色彩浓厚;普通市民也肩负维持社会秩序的责任与义务。(每点2分,答出任意两点即可,4分)

原因:中世纪西欧部分城市实行自治;商品经济得到发展;深受西方古代法治传统的影响;城市市民阶层的日益壮大和地位得到提升;世俗王权相对弱小。(每点2分,答出任意三点即可,6分)

18.(12分)

(1)(6分)差异:古印度农业种植作物以水稻和小麦为主,古希腊农业种植作物以橄榄、葡萄和谷物为主;古印度农业生产与种姓制度相关,古希腊广泛使用奴隶劳动;古印度在大河流域平原的广阔耕地上使用简单农具和休耕轮作,古希腊可耕地少,集约经营。(每点3分,答出任意两点即可)

(2)(6分)古代印度:有利于保障人们的基本生活需求;巩固了种姓制度;对宗教和哲学的发展产生了推动作用。(答出任意两点得3分)

古希腊:促进了工商业和海外贸易的发展;有利于雅典城邦民主政治的形成;丰富了古希腊文化的内涵。(答出任意两点得3分)

19.(12分)

(1)(6分)措施:划分行政区,设立西北军政委员会(西北局);开展剿匪镇反运动;领导西北抗美援朝运动;通过建立各级人大代表会议,代行人民代表大会职权;推行土地改革。(每点2分,答出任意三点即可)

(2)(6分)原因:高校原来布局不平衡和不合理;“一五”计划、社会主义工业化的需要;西部地区发展的需要;国防安全的需要。(每点2分,答出任意三点即可)

20.(12分)

示例:

论题:近代中国民族危机的不断加深促使民族意识的觉醒和不断发展。(2分)

论述:鸦片战争以后,西方列强通过武力手段打开中国的大门,对中华民族发动了野蛮的侵略,给中国人民带来了巨大的灾难,一些有识之士开始反思传统观念,逐渐意识到“师夷之长技以制夷”的重要性,民族意识开始萌发。甲午战争的失败标志着洋务运动的破产,中国面临着更加深重的民族危机。民族意识在这一时期初步觉醒,维新派和革命派相继兴起,他们提出了更加深刻的改革和革命主张,旨在挽救民族危亡。同时,民族资本主义得到初步发展,民族工业开始兴起,为民族意识的觉醒提供了物质基础。一战后,中国作为战胜国之一却在巴黎和会上遭到不公正待遇,引发了国内民众的强烈不满。五四运动是一场彻底的反帝反封建的爱国运动,不仅促进了马克思主义在中国的传播,也极大地增强了中国人民的民族意识,推动了新民主主义革命的到来。日本发动全面侵华战争,中华民族面临亡国灭种的危险。在民族生死存亡的关头,全民族的抗战意志被空前激发。抗日民族统一战线形成,国共两党合作抗日,全国各族人民团结一致,共赴国难,民族意识空前高涨。(8分)

总之,近代中国人依靠不断增强的民族意识坚持探寻着国家出路,并在内外交困的情形下与列强展开艰苦卓绝的斗争,为捍卫祖国独立和民族尊严作出了不可磨灭的贡献。(2分)

历史

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,第I卷第1页至第4页,第II卷第4页至第8页。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。

第I卷(选择题,共48分)

注意事项:

1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。

选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.2023年9月,国家文物局通报了吉林延边和龙大洞遗址重大考古发现,考古发掘出土石制品及动物化石近两万件,距今约5万~1.5万年,其中的石制品主要为石片、石叶、石核等类型,多采用火山爆发后形成的黑曜岩制成。和龙大洞遗址

A.展示新石器时代技术转变的重要过程

B.反映出早期国家统治秩序的不断强化

C.折射出中华文明多元一体的鲜明特征

D.为东北亚古人类文化研究提供了佐证

2.墨子主张“不辟亲疏”,即爱人与用人不能以“亲亲”为标准,应完全消除亲与疏的差别,真正做到一视同仁。“爱人若爱其身,犹有不孝者乎?”由此可知,墨子的观点

A.有助于社会和谐与稳定 B.提倡“尚贤”的政治主张

C.与儒家核心思想相一致 D.重视孝在伦理中的作用

3.两汉实行以道德行为为考核评量标准的选官制度察举制,东汉时,这一制度逐渐形成了由本乡名士主导的乡闾品评的传统。曹魏时,九品中正制的雏形显现,中正由政府委任,把私人品评变作官家品评。这一演变显示了

A.选官制度走向成熟 B.世家大族垄断选官权

C.选官标准发生变化 D.加强集权政治的需要

4.从近年的考古发现来看,辽夏金政权辖境都有大量宋钱出土。宋人张方平曾说:“钱本中国宝货,今乃与四夷共享。”苏辙也称:“北界(辽)别无钱币,公私交易,并使本国铜钱。”这种现象

A.扩大了交子的流通范围 B.推动了民族之间的交往

C.造就了长期稳定的政局 D.促进了城镇经济的繁荣

5.学者陈旭麓指出:“在鸦片战争的整个过程中,中国以中世纪的武器、中世纪的政府、中世纪的社会来对付近代化的敌人。战争以严酷的事实暴露了这些差距,促使一批爱国知识分子在比较中思考。”这些思考

A.动摇了中国社会传统价值理念 B.找到了救亡图存的有效途径

C.促进了中国社会的近代化转型 D.开启了西学东渐的时代潮流

6.民国初年,“乡间士绅仍然是社会权力结构的中心,他们通过各种方式控制乡村事务,许多地方农民并没有获得实际的政治权利”。这反映出

A.袁世凯实行高压统治 B.辛亥革命的影响有限

C.清政府实行专制统治 D.政府丧失对基层控制

7.1923年召开的中共三大上,毛泽东起草了党史上的第一部《农民问题决议案》;1927年,毛泽东发表《湖南农民运动考察报告》;1933年,毛泽东发表《赣西南土地分配的情形》。这一系列著作

A.加速了中国国民革命运动的进程

B.指导了苏区土地革命的蓬勃开展

C.有助于探索符合实际的革命道路

D.点燃了工农武装割据的星星之火

8.下图为1941年中国著名画家特伟创作的一幅漫画《搁浅》。该漫画

A.体现了中国政治动员存在独特优势 B.重塑了国民党政府的良好形象

C.助推了国共联合抗日局面最终形成 D.利于鼓舞中国人民必胜的信心

9.表1为1950~1956年中国科普协会相关工作的数据。

表1

时间 1950年8月~ 1953年2月 1953年3月~ 1954年12月 1955年1月~ 1956年2月

科学演讲(场) 15000 2100 12000

科学展览(次) 450 1450 1200

宣传品种类(种) 120 1051 1849

表中现象的出现得益于

A.社会主义制度的确立 B.科教兴国战略的践行

C.社会主义改造的完成 D.工业化建设大力推进

10.20世纪90年代,中国同东南亚各国关系进入全面发展时期。中共十八大以来,中国一东盟各方面关系全面加强。中国一东盟“命运共同体”理念成为广泛共识。2021年11月,习近平指出:“中国一东盟建立对话关系30年来······我们摆脱冷战阴霾,共同维护地区稳定。我们引领东亚经济一体化,促进共同发展繁荣。”这表明区域间的合作

A.增强了世界和平力量 B.改善了全球治理体系

C.促进了国家均衡发展 D.改善了东盟治理机制

11.圆筒印章是苏美尔人创造的文化瑰宝。考古资料显示,在埃及迄今为止已发现了20枚左右的圆筒印章,在古希腊迈锡尼文化层中也发现了数量不一的类似圆筒印章的天青石滚印。这表明

A.地理环境影响文明之间的交流

B.古代文明呈现多元一体的特征

C.西亚文明有一定的传播辐射力

D.亚欧文明古国高超的雕刻艺术

12.大流士一世在位时期(前522~前486年),波斯版图空前膨胀,东起印度河流域,西抵小亚细亚,北至欧洲的色雷斯,南达尼罗河第一瀑布。为有效治理,大流士一世

A.在地方上推行行省制度 B.实行奴隶制民主政治

C.任用马其顿人担任要职 D.借助佛教强化了统治

13.奥斯曼帝国占领巴尔干地区后,允许东正教的教士在他们自己的宗教法庭行使司法权,东正教会在得到苏丹的祝福和支持后,可依据自己的管理规则向选区内的教徒征税,并由东正教法庭处理诸如结婚、离婚、犯罪案件等事务。奥斯曼帝国的这一做法

A.强化了“政教合一”的体制 B.适应了帝国疆域扩张的态势

C.增强了基层政权的自治力量 D.打破该地区原有的统治秩序

14.中世纪时期,西欧城市市政当局经常组织市民参与城市活动,还会举办、管理或规约一些社会性事业或公益事业,如学校、教堂、济贫所、慈善院、养老院、孤儿所等。据此可知,当时

A.商业发展环境宽松 B.城市自治职能强化

C.封君封臣制度动摇 D.私有财产得到认可

15.中古时期的非洲,通过地中海、红海、印度洋同欧洲、西亚、南亚建立了交通、贸易和文化联系;掌握印度洋季风规律的非洲航海家们开辟了纵横交错的印度洋航路;位于北非的埃及自汉起就与中国有了间接的贸易关系。材料表明中古时期的非洲

A.以发展商业为主 B.最早开始航海活动

C.文明具有开放性 D.建立了强大的帝国

16.在古代玛雅,土地的保护神“恰克”在各地都受到崇拜,但不同方位的恰克颜色也不同;而玉米神的形象是一位身强力壮的年轻人;在可可种植场,商人保护神“埃克楚亚赫”受到普遍崇敬。这表明古代玛雅文明

A.将信仰与生产紧密联系 B.率先实现玉米的驯化

C.推崇人类的智慧和力量 D.具有重农抑商的倾向

第II卷(非选择题,共52分)

注意事项:

第II卷用黑色碳素笔在答题卡上各题的答题区域内作答,在试题卷上作答无效。

17.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋朝治安管理实行“双轨制”:一是沿袭历代做法,由各级政府首长全权负责,主管盗窃斗讼事宜及防范、缉捕等;二是以禁军为主体,组建与路、州、县三级政府平行的巡检官系统。汴京在“巡检使”统领下,划分成若干治安责任区“厢”,每一厢设机构“厢公事所”,主管本厢治安行政。宋政府专门组建了“皇城司”,负责地下侦缉,伺察官员的不法行径,侦伺敌国的间谍活动。根据建隆四年(963年)颁布的《宋刑统》等规定,“言詈(责骂)祖父母、父母”“父母在,别籍异财”等均列入威胁城市治安的“不法”行为。

-摘编自陈鸿彝《宋代城市治安管理模式杂谈》材料二 11~12世纪,西欧城市内开始设置由居民选举而来并具有一定任期限制的执政官。执政官在负责地方日常行政事务外,还兼管城市治安事宜,尤其是对市场交易纠纷、城市土地买卖纠纷、债务纠纷等进行处置。象征城市的审判权和自治权的标记首先是治安的标记,如市场上的十字架和钟楼。城市的民事习惯法普及到治安所及之处,城市治安法仅限于“城墙之内”,治安以全城居民的集体宣誓作为前提条件,全城居民起誓不妨碍治安,并向其他受到人身或财产侵害的市民伸出援助之手,而市民阶级只能受他们自己的地方长官审判。

-摘编自[比利时]亨利·皮雷纳《中世纪的城市》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳宋代城市治安管理的主要特征。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出相比于宋代,中世纪西欧城市治安管理的不同之处,并简析其原因。(10分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 古代印度农业以种植水稻和小麦为主。雅利安人入侵后,建立了种姓制度,农业生产主要由吠舍承担。他们使用简单的铁制农具,采用休耕和轮作的方式保持土地肥力。同时,印度河和恒河流域的灌溉系统对农业发展起到了重要作用。随着时间的推移,佛教和印度教的教义也对农业生产和农民的生活产生了一定的影响。

-摘编自[美]伯顿·斯坦《印度文明史》

材料二 古希腊农业以种植橄榄、葡萄和谷物为主。由于境内多山,可耕地面积有限,古希腊人发展了小块土地的集约经营。他们广泛使用奴隶劳动,注重园艺和养殖。为了弥补粮食的不足,古希腊积极开展海外贸易,用橄榄油、葡萄酒等换取粮食。

一摘编自杨益《不可不知的古希腊文明史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出古印度与古希腊在农业生产经营上的差异。(6分)

(2)根据以上材料并结合所学知识,分别概述古代印度农业和古希腊农业对各自文明发展的影响。(6分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 新中国成立时,中央人民政府将全国划分为6大行政区,在西北、华东、中南、西南4大行政区建立军政委员会······新中国成立初期,西北地区流散的较大股匪有470余股13万人。为稳定社会秩序,西北军政委员会领导人民有步骤地开展了斗争。1950年10月,西北局领导发动群众为前线增加生产,捐献飞机大炮的运动。1951年底,陕西、甘肃、西安等市都召开了各界人民代表会议,除新疆外其他都代行省、市人民代表大会的职权······在经过土改的陕、甘两省,有2714个乡农民代表会议代行了乡人民代表大会的职权。各项举措巩固了人民民主的政权,推动了人民政府的各种工作。

-摘编自梁越南等《习仲勋对建立和巩固西北人民民主政权的贡献》

材料二 “一五”计划提出,高校发展必须与国民经济发展相适应,高校分布应避免过分集中,为此,我国高校开启了新中国成立以来的第一次大规模西迁。20世纪50年代,一些高校、科研院所、厂矿企业迁往西北地区,为新中国工业建设和西部地区发展作出了重要贡献。

表2 新中国成立初期高校西迁前各行政区高校数量比较

政区 1949年高校数及比例 1951年高校数及比例 1953年高校数及比例

华北区 27(13.17%) 34(16.51%) 41(22.65%)

东北区 20(9.76%) 33(16.02%) 25(13.81%)

华东区 74(36.10%) 59(28.64%) 50(27.62%)

中南区 34(16.59%) 40(19.42%) 34(18.78%)

西南区 42(20.49%) 30(14.56%) 19(10.50%)

西北区 8(3.90%) 10(4.85%) 12(6.63%)

总计 205 206

-摘编自孟亚男《新中国成立初期高校西迁精神及其当代价值研究》、李圳《西迁精神的时代价值和实现路径》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立初期中国共产党在西北为巩固人民民主政权所采取的措施。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立初期我国高校大规模西迁的原因。(6分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 民族意识是一种人们对自己归属于某一社会民族共同体的意识,但就其深层内涵而言,还应包括“在与不同民族交往的关系中,人们对本民族生存、发展、权利、荣辱、得失、安危、利害等等的认识、关切和维护”。

表3

阶段一 鸦片战争后国人民族意识萌发

阶段二 甲午战争战败后民族意识初步觉醒

阶段三 五四运动时期民族意识进一步增强

阶段四 抗日战争时期民族意识空前高涨

-摘编自史革新《略议近代中国民族意识的四次觉醒》

根据材料并结合所学中国近代史的知识,自拟一个论题,进行论述。(要求:史论结合,论述充分,逻辑清晰,表述成文)(12分)

三校联考2025年春季学期高一年级第二次月考

历史参考答案

第I卷(选择题,共48分)

选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8

答案 D A D B C B C D

题号 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 D A C A B B C A

【解析】

1.根据材料信息可知,和龙大洞遗址的出土物包括石制品和动物化石,时间跨度为距今约5万~1.5万年,属于旧石器时代,这一考古发现为研究东北亚地区古人类的文化和生活方式提供了重要的实物证据,对研究东北亚古人类的生产生活有重大的参考价值,即为东北亚古人类文化研究提供了佐证,故选D项;据材料“距今约5万~1.5万年”可知,其所述时期为旧石器时代,排除A项;此时期属于旧石器时代,未出现早期国家,更谈不上统治秩序不断强化,排除B项;材料仅涉及和龙大洞遗址一处内容,不能体现中华文明的多元一体的特征,排除C项。

2.根据材料“不辟亲疏”“爱人若爱其身,犹有不孝者乎?”并结合所学可知,墨子主张兼爱,消除亲疏、贵贱的分别,同等地去爱所有的人,这有助于社会和谐与稳定,故选A项;墨子主张“尚贤”,强调贤能之人应被选拔和重用,不符合题意,排除B项;儒家的核心思想是仁,但是仁爱有等级差别,墨子主张同等地去爱所有的人,排除C项;材料强调墨子的兼爱思想,并非强调重视孝的作用,排除D项。

3.根据材料并结合所学知识可知,这一演变的本质是统治者为了加强对选官权力的控制,以适应加强集权政治的需要,故选D项;材料没有准确反映从察举制到九品中正制变化的本质,成熟与否并非题干直接表达的重点,排除A项;题干描述的是制度变化的趋势,并非特指世家大族的垄断,排除B项;材料主要强调的是品评主体的变化,而非选官标准的变化,排除C项。

4.根据材料信息可知,宋朝的货币在少数民族政权大量出土,说明当时民族之间的商品贸易活跃,推动了民族之间的交往,故选B项;交子是流通于四川地区的货币,且材料中没有描述纸币的信息,排除A项;长期稳定的政局,与历史史实不符,排除C项;材料中没有涉及城镇经济信息,排除D项。

6.根据材料“通过各种方式控制乡村事务,许多地方农民并没有获得实际的政治权利”可知,虽然辛亥革命推翻了清朝的统治,但在乡村社会层面,传统的权力结构并未得到根本性的改变,乡间士绅依然掌握着社会权力,农民并未获得实际的政治权利,这反映出辛亥革命的影响在乡村地区相对有限,故选B项;材料关注的是乡村社会权力结构,并未直接提及袁世凯的统治方式,排除A项;民国初年清政府已经灭亡,“清政府实行专制统治”与史实不符,排除C项;此时的民国政府对于基层有一定的影响力,“丧失”一词表述过于绝对,排除D项。

8.根据漫画可知,画面是一艘悬挂日本国旗的“日本丸”军舰“搁浅”在两块巨大的礁石上。礁石上写有“持久战”和“全面战”的字样。“日本丸”军舰的搁浅,象征着日本侵略者在中国战场上陷入了困境,他们妄图迅速征服中国的野心遭遇了重重阻碍,无法得逞。而“持久战”和“全面战”字样的礁石则代表了中国采取的正确抗战策略。在当时的形势下,这幅漫画有利于鼓舞中国人民必胜的信心,故选D项,排除B项;战争漫画是很多国家采用的宣传手段,因此无法体现中国的独特性,排除A项;国共联合抗日局面形成于1937年9月,排除C项。

9.据表格信息可知,1953年开始,中国科普协会大力开展科学演讲、展览等宣传活动。结合所学知识,面对工业落后的现实和新政权巩固的任务,1953年我国开始进行“一五”计划。中国科普协会加强科普工作正是在此背景下进行的,这有利于提高人民的科学素养,顺应了经济建设的需要,故选D项;1956年底,我国基本上完成了社会主义改造,标志着社会主义经济制度在我国初步建立起来,排除A项;“科教兴国”战略是1995年提出来的,排除B项;社会主义改造主要是对农业、手工业和资本主义工商业的改造,与科普宣传关系不大,排除C项。

10.根据材料“中国一东盟建立对话关系30年来······我们摆脱冷战阴霾,共同维护地区稳定。我们引领东亚经济一体化,促进共同发展繁荣”并结合所学知识可知,中国十分重视与周边国家的交往,能够与周边国家深化合作,谋求共同发展,这有利于增强世界和平力量,故选A项;材料反映的是我国与周边国家之间的关系,并没有涉及世界其他地区,无法得出改善全球治理体系的结论,排除B项;区域间的合作并不能完全促进“各国均衡发展”,说法错误,排除C项;中国一贯坚持不干涉别国内政,不会致力于改善东盟治理机制,排除D项。

12.根据材料并结合所学知识可知,大流士一世为有效治理,在地方上推行行省制度,故选A 项;波斯帝国实行君主专制制度,不是奴隶制民主政治,排除B项;任用马其顿人担任要职是亚历山大帝国的特点,与题意不符,排除C项;此时佛教刚刚建立,还不具备如此大的社会影响力,并且佛教此时只流传于古印度地区,排除D项。

15.根据材料可知,非洲在中古时期就通过海洋和欧洲、西亚、南亚、中国建立了贸易和文化联系,且开辟了纵横交错的印度洋航路,说明中古非洲文明具有开放性,故选C项;材料只是强调中古非洲对外联系密切,并没有比较,不能看出非洲以发展商业为主,排除A项;材料没有和其他地区、国家比较,不能得出非洲最早开始航海活动,排除B项;开辟海上航线,对外联系密切,不等同于建立了强大的帝国,排除D项。

16.根据材料可知,玛雅人对土地、玉米、可可种植以及买卖等与生产密切相关的要素进行了神化,将信仰和生产紧密联系,故选A项;根据材料不能得出玛雅先于其他地区驯化玉米,排除B项;材料未体现对人智慧和力量的肯定,排除C项;根据材料“商人保护神埃克楚亚赫受到普遍崇敬”不能得出抑商结论,排除D项。

第II卷(非选择题,共52分)

17.(16分)

(1)(6分)主要特征:借鉴前代经验和自我创新管理相结合;涉及治安业务多样化;服务于封建君主专制统治;危害行为的事前预防与事后打击并重;治安管理权责分明;监管群体覆盖官员与民众;“礼”渗透治安管理之中(深受儒家思想影响)。(每点2分,答出任意三点即可)

(2)(10分)不同:蕴含鲜明的民主和自治色彩;更多地涉及经济类治安问题;具有一定的排他性(管理制度和法律仅限于本城市);法治色彩浓厚;普通市民也肩负维持社会秩序的责任与义务。(每点2分,答出任意两点即可,4分)

原因:中世纪西欧部分城市实行自治;商品经济得到发展;深受西方古代法治传统的影响;城市市民阶层的日益壮大和地位得到提升;世俗王权相对弱小。(每点2分,答出任意三点即可,6分)

18.(12分)

(1)(6分)差异:古印度农业种植作物以水稻和小麦为主,古希腊农业种植作物以橄榄、葡萄和谷物为主;古印度农业生产与种姓制度相关,古希腊广泛使用奴隶劳动;古印度在大河流域平原的广阔耕地上使用简单农具和休耕轮作,古希腊可耕地少,集约经营。(每点3分,答出任意两点即可)

(2)(6分)古代印度:有利于保障人们的基本生活需求;巩固了种姓制度;对宗教和哲学的发展产生了推动作用。(答出任意两点得3分)

古希腊:促进了工商业和海外贸易的发展;有利于雅典城邦民主政治的形成;丰富了古希腊文化的内涵。(答出任意两点得3分)

19.(12分)

(1)(6分)措施:划分行政区,设立西北军政委员会(西北局);开展剿匪镇反运动;领导西北抗美援朝运动;通过建立各级人大代表会议,代行人民代表大会职权;推行土地改革。(每点2分,答出任意三点即可)

(2)(6分)原因:高校原来布局不平衡和不合理;“一五”计划、社会主义工业化的需要;西部地区发展的需要;国防安全的需要。(每点2分,答出任意三点即可)

20.(12分)

示例:

论题:近代中国民族危机的不断加深促使民族意识的觉醒和不断发展。(2分)

论述:鸦片战争以后,西方列强通过武力手段打开中国的大门,对中华民族发动了野蛮的侵略,给中国人民带来了巨大的灾难,一些有识之士开始反思传统观念,逐渐意识到“师夷之长技以制夷”的重要性,民族意识开始萌发。甲午战争的失败标志着洋务运动的破产,中国面临着更加深重的民族危机。民族意识在这一时期初步觉醒,维新派和革命派相继兴起,他们提出了更加深刻的改革和革命主张,旨在挽救民族危亡。同时,民族资本主义得到初步发展,民族工业开始兴起,为民族意识的觉醒提供了物质基础。一战后,中国作为战胜国之一却在巴黎和会上遭到不公正待遇,引发了国内民众的强烈不满。五四运动是一场彻底的反帝反封建的爱国运动,不仅促进了马克思主义在中国的传播,也极大地增强了中国人民的民族意识,推动了新民主主义革命的到来。日本发动全面侵华战争,中华民族面临亡国灭种的危险。在民族生死存亡的关头,全民族的抗战意志被空前激发。抗日民族统一战线形成,国共两党合作抗日,全国各族人民团结一致,共赴国难,民族意识空前高涨。(8分)

总之,近代中国人依靠不断增强的民族意识坚持探寻着国家出路,并在内外交困的情形下与列强展开艰苦卓绝的斗争,为捍卫祖国独立和民族尊严作出了不可磨灭的贡献。(2分)

同课章节目录