9《古诗三首》课件

图片预览

文档简介

(共89张PPT)

9.古诗三首

《从军行》其四

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》

《闻官军收河南河北》

1.会写田字格中“仞岳、摩、遗”等生字。

2.能正确、流利、有感情地朗读、背诵古诗。

知识与能力

学习目标

1.通过反复、多形式地朗读古诗来达到背诵古诗的目的。

2.结合注释和工具书理解诗文的意思,体会诗中的思想感情。

过程与方法

1.感受诗中所表现的山河的壮美和诗人忧国忧民的情怀。

2.体会诗的韵律美,感受中国古代诗词的美好。

3.想象诗句所描绘的画面,体会诗人的情感和诗句的语言之美。

4.体会将士们为国捐躯、视死如归的英雄气概。

情感、态度与价值观

重点:1.借助注释或工具书,逐字逐句梳理诗意并理解背诵。

1.用自己的话说出诗句的意思,体会诗中的感情。

学习重难点

难点:1.想象诗句所描绘的画面,体会诗人的情感和诗句的语言之美。

2.体会将士们为国捐躯、视死如归的英雄气概。

从军行

【唐】王昌龄

“从军”就是参军。标题中加“歌”“引”“吟”“行”等都属于乐府诗。“从军行”,乐府曲名,内容多写边塞情况和战士的生活。

解释“从军行”

边塞诗是以边疆地区军民生活和自然风光为题材的诗。一般认为,边塞诗初步发展于汉魏六朝时代,隋代开始兴盛,唐即进入发展的黄金时代。据统计,唐以前的边塞诗,

现存不到二百首,而《全唐诗》中所收的边

塞诗就达两千余首。边塞诗以大漠、烽烟、长城、黄沙、战争等为题材,描写的场景自然条件艰苦战争场面惨烈。

1.边塞诗简介

大漠、烽烟、长城、黄沙、战争……

自然条件艰苦

战争场面惨烈

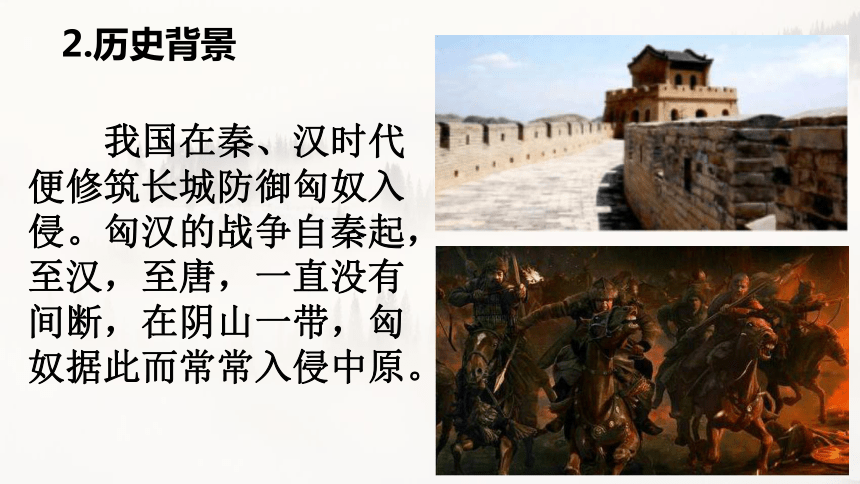

我国在秦、汉时代便修筑长城防御匈奴入侵。匈汉的战争自秦起,至汉,至唐,一直没有间断,在阴山一带,匈奴据此而常常入侵中原。

2.历史背景

王昌龄 盛唐边塞诗人,字少伯,江宁人。其诗含蓄、深婉、浑厚、明快,其七绝与李白齐名,被世人誉为“七绝圣手”。现存诗一百八十余首,明人辑有《王昌龄集》。他的边塞诗气势雄浑,格调高昂,充满了积极向上的精神。

《从军行》组诗共七首。我们今天所学的这首诗是《从军行(其四)》。

王昌龄在他的笔下,为我们展示了怎样的边塞风光呢 我们一起来看看吧!

4.品读古诗

朗读《从军行》,读出节奏,读准字音。

从军行

[唐]王昌龄

青海/长云/暗雪山,

孤城/遥望/玉门关。

黄沙/百战/穿金甲,

不破/楼兰/终不还。

青海

长云

雪山

孤城

玉门关

青海:指青海湖,位于青藏高原东北部、青海省境内,中国最大的内陆湖。由祁连山脉的大通山、日月山与青海南山之间的断层陷落形成。

长云:云连绵不断,铺天盖地。

雪山:这里的雪山,是指祁连山,海拔4000~5000米,终年积雪,雪光闪耀。祁连山因它的雪白而壮丽。

暗雪山:如今怎么就暗了下来呢

阴云密布,烽烟滚滚,让皑皑雪山变暗了,边塞变暗了。

将士们远离家乡,远离亲人,不能回家与亲人团聚,心情也是暗淡的。

“孤城”是什么意思

孤零零的一座城池。

“玉门关”在哪里 玉门关,古关名,故址在今甘肃敦煌西北。

看了图片及文字,

你觉得玉门关处在一个怎样的地方

玉门关在茫茫戈壁滩上,显得那么荒凉、孤寂、冷清。

相距数千里

青海湖与玉门关东西相距数千里,

为什么却同在一幅画面上出现

孤城遥望玉门关

在唐代,西边有吐蕃(tǒ bō),北边有突厥,当时的青海是唐军和吐蕃多次交战的地方,而玉门关外就是突厥的势力范围,所以这两座城池是唐重要的边防城。看着青海和玉门关,就使战士想到曾经在这两个地方发生过的战斗场面,不由心潮澎湃。

①这样一座孤城,萧索、

荒凉。在万丈高山的衬托下,显得孤单和渺小。

②将士们久住孤城,举目无亲,孤苦伶仃,思家怀乡。

青海长云暗雪山,

孤城遥望玉门关。

诗意:青海湖上阴云密布,烽烟滚滚,积雪的祁连山一片黯淡。边塞古城,玉门雄关,远隔千里,遥遥相望。

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

这两句写了哪些景物?这样的环境描写有什么好处?

青海、长云、雪山、孤城、玉门关。 环境描写以景物渲染气氛,烘托出边塞环境的恶劣,戍边将士不畏艰难,守卫边疆的豪情壮志。

第三、四句由情景交融的环境描写转为直接抒情。

磨破的意思。

西域古国名。汉朝时,国家的西北边境,常常受到楼兰军队的攻击。此处泛指西域地区各部族政权。

公元448年北魏灭楼兰国。前后经历了约600余年的鄯善国(楼兰国),至此灭亡。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

突出了战场的环境特点。

“百战”是指一百次战斗吗

不是,是指战斗的次数多。

【诗意】历经百战黄沙磨穿了铁铠甲,不攻破楼兰始终坚决不回乡。

金甲都磨穿了,形容时间之长,战斗之艰苦。以及不把敌人消灭誓不还的决心。

赏析

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

形象点出边塞战场的特征。

极言战事之频繁。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

戍边将士们的誓言是什么?

你从中体会到什么?

可以体会出戍边生活的孤寂、艰苦和戍边将士不畏艰难、守卫边疆的豪情壮志和责任感。

《从军行》描绘了守边将士的艰苦生活,表现了他们英勇戍边的胸怀,全诗格调悲壮,洋溢着将士们的英雄气概。

主旨概括

建功立业,许身报国

思维导图

秋夜将晓出篱门迎凉有感

宋 陆游

1.作者简介

陆游(1125—1210),字务观,号放翁。汉族,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋著名诗人。少时受家庭爱国思想熏陶,高宗时应礼部试,为秦桧所黜。孝宗时赐进士出身。中年入蜀,投身军旅生活,官至宝章阁

待制。晚年退居家乡。创作诗歌今存九千多首,内容极为丰富。著有《剑南诗稿》、《渭南文集》、《南唐书》、《老学庵笔记》等。

2.历史背景

南宋时期,金兵占领了中原地区。诗人作此诗时,中原地区已沦陷于金人之手六十多年了。此时爱国诗人陆游被罢斥归故乡,在山阴(今浙江绍兴)乡下向往着中原地区的大好河山,也惦念着中原地区的人民,盼望宋朝能够尽快收复中原,实现统一。

将晓:快要天亮。

篱门:竹子或树枝编的门。

迎凉:出门感到一阵凉风。

解释“秋夜将晓出篱门迎凉有感”

秋夜将晓出篱门迎凉有感

[宋]陆游

三万里河/东入海,

五千仞岳/上摩天。

遗民泪尽/胡尘里,

南望王师/又一年。

读前两句诗,借助注释,说一说诗句的意思。

华山

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

碰到天。形容极高。摩,摩擦、接触或触摸。

长度,是虚指。形容它很长。

形容它的高。仞,古代计算长度的一种单位。

黄河

【诗意】三万里长的黄河奔腾向东流入大海。

【诗意】五千仞高的华山耸入云霄上摩青天。

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

夸张

利用夸张手法极力描写祖国山河的壮丽,更加衬托出诗人因失地未能收复而悲痛的心情。

读这首诗前两句,读出山河的壮美。

三万里河/东入海,

五千仞岳/上摩天。

····

···

读后两句诗,借助注释,说一说诗句的意思,体会诗人的感情。

遗民泪尽胡尘里,

南望王师又一年。

远眺南方。

指在金统治地区的原宋朝老百姓。

眼泪流干了,形容十分悲惨、痛苦。

指金统治地区的风沙,这里借指暴政。

指南宋朝廷的军队。

【诗意】中原人民在胡人压迫下眼泪已流尽,他们盼望王师北伐盼了一年又一年。

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

“南望王师又一年”,大家知道这是一年是多少年吗?陆游写这首诗的时候,中原已经沦陷了整整65年了!

小资料

曲折地表达出对苟且偷安的南宋朝廷迟迟没有收复失地的失望与埋怨。

赏析

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

将亡国之恨宣泄无遗

写出遗民对南宋军队收复失地的企盼

诗人寄托了深切的同情。“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年”,是诗人对南宋朝廷饱含愤怒的强烈控诉。

赏析

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

“王师遗忘”时的“恨”

“遗民泪尽”时的“怜”

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

“尽”字换成“滴”字或“流”字行不行?为什么?

不行。“尽”字强调眼泪流干,程度比“滴”“流”要深。

读这首诗后两句,读出诗人又恨又怜的情感。

遗民泪尽/胡尘里,

南望王师/又一年。

··

·

主题概括

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》写大好河山,陷于敌手,及沦陷区百姓疾苦,以“( )”字为眼,表现了诗人希望、失望而终不绝望的千回百转的心情,表现了作者的( )。

表达了诗人忧国忧民的爱国情怀。

望

悲愤与感慨

思维导图

闻官军收河南河北

杜甫(712年——770年),字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

主要作品:《蜀相》《望岳》《春夜喜雨》《月夜忆舍弟》等。

作者简介

《闻官军收河南河北》作于公元763年(广德元年)春天,那时杜甫52岁。宝应元年(公元762年)冬季,唐军在洛阳附近的衡水打了一个大胜仗,叛军头领薛嵩、张忠志等纷纷投降。作者听到这个消息后欣喜若狂,写下此诗。

1.创作背景

“安史之乱”让原本繁华安定的国家岌岌可危,也把诗人杜甫卷入了生活的最底层,开始了长达八年的逃难生活。八年之后,诗人在四川剑外听到了官军收复失地的胜利喜讯……

写作背景:

“安史之乱”爆发于河北省, 叛军-路南下,攻陷了洛阳。洛阳四面数百里州县皆成废墟,出现了千里人烟断绝的惨景。无数受苦受难的百姓背井离乡, 逃离了家园。杜甫随着逃难的人群离开了他的故乡,一路历经千辛万苦,来到四川。“安史之乱”是唐朝的不幸,但对于唐诗的创作却是一个大幸。 因为这七年多是杜甫一生最痛苦的段经历,也是他写进许歌的重要内容。这期间的诗,虽也有关于个人穷困潦倒的感慨,更多的诗是描述百姓的苦难。

背景知识

此诗作于唐代宗广德元年(公元763年)春。当年正月史朝义自缢,安史之乱结束。杜甫听到这消息,不禁惊喜欲狂,手舞足蹈,冲口唱出这首七律。诗的前半部分写初闻喜讯的惊喜;后半部分写诗人手舞足蹈做返乡的准备,凸显了急于返回故乡的欢快之情。全诗情感奔放,处处渗透着“喜”字,痛快淋漓地抒发了作者无限喜悦兴奋的心情。因此被称为杜甫“生平第一快诗”。除第一句叙事点题外,其余各句,

都是抒发诗人忽闻胜利消息之后的惊喜之情。后六句都是对偶。

诗人多年飘泊“剑外”,备尝艰苦,想回故乡而不可能,就是由于“蓟北”未收,安史之乱未平。如今“忽传收蓟北”,惊喜的洪流,一下子冲开了郁积已久的情感闸门,令诗人心中涛翻浪涌。“初闻涕泪满衣裳”,“初闻”紧承“忽传”,“忽传”表现捷报来得太突然,

闻官军/收/河南河北

[唐]杜甫

剑外忽传/收蓟北,初闻涕泪/满衣裳。

却看妻子/愁/何在,漫卷诗书/喜/欲狂。

白日放歌/须/纵酒,青春作伴/好/还乡。

即从巴峡/穿/巫峡,便下襄阳/向/洛阳。

朗读古诗,读出节奏,读准字音。

读前四句诗,借助注释,说说诗句的意思,感受诗人的情感。

剑外忽传收蓟北,

初闻涕泪满衣裳。

指四川剑阁以南地区,代指作者所在的蜀地。

泛指唐代蓟州北部地区,在今河北东北部一带,当时是叛军盘踞的地方。

眼泪

听说

【诗意】在剑南忽然传来收复蓟北的消息,刚刚听到时悲喜交集,涕泪沾满了衣裳。

剑外忽传收蓟北,

初闻涕泪满衣裳。

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。

这两句主要写了什么内容?你从“忽”字看出了什么?

诗人听到收复蓟北的消息时的心情。

“忽”字写出了这一喜讯来得突然。

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。

“涕泪满衣裳”写出了什么?你从“泪”字看出了什么?

“涕泪满衣裳”写出了惊喜的程度。从“泪”这个字可以看出诗人是多么渴望朝廷收复失地啊!

却看妻子愁何在,

漫卷诗书喜欲狂。

回头看。

不再愁。

随手卷起。古代诗文皆写在卷子上。

妻子和孩子。

高兴得简直要发狂。

【诗意】再回头看看妻子儿女,忧愁不知去向。胡乱收卷诗书,我高兴得快要发狂!

却看妻子愁何在,

漫卷诗书喜欲狂。

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

这两句主要写了什么内容?诗人采用了什么手法来写?

这两句进一步写诗人及家人听到胜利的喜讯后情绪的变化。

衬托手法。诗人用妻儿的欢欣来衬托自己无比欢快的心情。

读诗的前四句,读出诗人初闻喜讯的惊喜。

剑外忽传/收蓟北,初闻涕泪/满衣裳。

却看妻子/愁/何在,漫卷诗书/喜/欲狂。

·

· ··

读后四句诗,借助注释,说一说诗句的意思,体会诗人的感情。

白日放歌须纵酒,

青春作伴好还乡。

【诗意】在晴好的天气里放声高歌,开怀畅饮美酒,趁着明媚春光与妻儿一同返回家乡。

放声高歌。

应当。

指春天。

开怀痛饮。

与妻儿一同。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

读一读这两句诗,你从这两句诗中体会到了什么?

这两句诗人将内心的狂喜之情,做了进一步的渲染和升华。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

既“放歌”又“纵酒”写出了诗人怎样的情态?

如痴如狂。老年人难得“放歌”,也不宜“纵酒”;如今既要“放歌”,还须“纵酒”,正是“喜欲狂”的具体表现。这句写“狂”态,下句则写“狂”想。

诗人为什么要既“放歌”又“纵酒”?

既“放歌”又“纵酒”,不仅仅是因为诗人即将结束颠沛流离的生活,更主要的是从此唐王朝可以恢复统一,人民可以免受战乱之苦,表达了诗人深厚的爱国忧民之情。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

这两句应该用激动的语气来读,读出诗人恨不得马上回到家乡的急切心情。

朗读指导:

【 】

长江三峡之一,因穿过巫山而得名。

即从巴峡穿巫峡,

便下襄阳向洛阳。

就。

今属湖北。

今属河南。

【诗意】心想着就从巴峡穿过巫峡,经过了襄阳后又直奔洛阳。。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

你从这两句诗中体会到了作者怎样的心情?

急切返乡的异常欢快的心情。

是诗人的联想,身在梓州,顷刻间就已回到家乡。这一联,包涵四个地名。“巴峡”与“巫峡”,“襄阳”与“洛阳”,既各自对偶(句内对),又前后对偶,形成工整的地名对;因为这样更能表达诗人的“喜欲狂”和归心似箭。

连用四个地名是否显得重复累赘?

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

这两句应读得欢快,速度稍快,表现出疾速飞驰、归心似箭的感受。

朗读指导:

读诗的后四句,读出诗人急于返回故乡的欢快之情。

白日放歌/须/纵酒,青春作伴/好/还乡。

即从巴峡/穿/巫峡,便下襄阳/向/洛阳。

· ··

·

· ··

看图吟诗。

剑外忽传收蓟北,

初闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在,

漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒,

青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡,

便下襄阳向洛阳。

《闻官军收河南河北》写出了诗人听到官军收复失地的消息后欣喜若狂的心情,反映了诗人渴望安定生活的愿望,表达了诗人强烈的爱国之情。

主旨概括

拓展延伸

出塞

[唐]王昌龄

秦时明月汉时关,

万里长征人未还。

但使龙城飞将在,

不教胡马度阴山。

示儿

[宋]陆游

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

9.古诗三首

《从军行》其四

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》

《闻官军收河南河北》

1.会写田字格中“仞岳、摩、遗”等生字。

2.能正确、流利、有感情地朗读、背诵古诗。

知识与能力

学习目标

1.通过反复、多形式地朗读古诗来达到背诵古诗的目的。

2.结合注释和工具书理解诗文的意思,体会诗中的思想感情。

过程与方法

1.感受诗中所表现的山河的壮美和诗人忧国忧民的情怀。

2.体会诗的韵律美,感受中国古代诗词的美好。

3.想象诗句所描绘的画面,体会诗人的情感和诗句的语言之美。

4.体会将士们为国捐躯、视死如归的英雄气概。

情感、态度与价值观

重点:1.借助注释或工具书,逐字逐句梳理诗意并理解背诵。

1.用自己的话说出诗句的意思,体会诗中的感情。

学习重难点

难点:1.想象诗句所描绘的画面,体会诗人的情感和诗句的语言之美。

2.体会将士们为国捐躯、视死如归的英雄气概。

从军行

【唐】王昌龄

“从军”就是参军。标题中加“歌”“引”“吟”“行”等都属于乐府诗。“从军行”,乐府曲名,内容多写边塞情况和战士的生活。

解释“从军行”

边塞诗是以边疆地区军民生活和自然风光为题材的诗。一般认为,边塞诗初步发展于汉魏六朝时代,隋代开始兴盛,唐即进入发展的黄金时代。据统计,唐以前的边塞诗,

现存不到二百首,而《全唐诗》中所收的边

塞诗就达两千余首。边塞诗以大漠、烽烟、长城、黄沙、战争等为题材,描写的场景自然条件艰苦战争场面惨烈。

1.边塞诗简介

大漠、烽烟、长城、黄沙、战争……

自然条件艰苦

战争场面惨烈

我国在秦、汉时代便修筑长城防御匈奴入侵。匈汉的战争自秦起,至汉,至唐,一直没有间断,在阴山一带,匈奴据此而常常入侵中原。

2.历史背景

王昌龄 盛唐边塞诗人,字少伯,江宁人。其诗含蓄、深婉、浑厚、明快,其七绝与李白齐名,被世人誉为“七绝圣手”。现存诗一百八十余首,明人辑有《王昌龄集》。他的边塞诗气势雄浑,格调高昂,充满了积极向上的精神。

《从军行》组诗共七首。我们今天所学的这首诗是《从军行(其四)》。

王昌龄在他的笔下,为我们展示了怎样的边塞风光呢 我们一起来看看吧!

4.品读古诗

朗读《从军行》,读出节奏,读准字音。

从军行

[唐]王昌龄

青海/长云/暗雪山,

孤城/遥望/玉门关。

黄沙/百战/穿金甲,

不破/楼兰/终不还。

青海

长云

雪山

孤城

玉门关

青海:指青海湖,位于青藏高原东北部、青海省境内,中国最大的内陆湖。由祁连山脉的大通山、日月山与青海南山之间的断层陷落形成。

长云:云连绵不断,铺天盖地。

雪山:这里的雪山,是指祁连山,海拔4000~5000米,终年积雪,雪光闪耀。祁连山因它的雪白而壮丽。

暗雪山:如今怎么就暗了下来呢

阴云密布,烽烟滚滚,让皑皑雪山变暗了,边塞变暗了。

将士们远离家乡,远离亲人,不能回家与亲人团聚,心情也是暗淡的。

“孤城”是什么意思

孤零零的一座城池。

“玉门关”在哪里 玉门关,古关名,故址在今甘肃敦煌西北。

看了图片及文字,

你觉得玉门关处在一个怎样的地方

玉门关在茫茫戈壁滩上,显得那么荒凉、孤寂、冷清。

相距数千里

青海湖与玉门关东西相距数千里,

为什么却同在一幅画面上出现

孤城遥望玉门关

在唐代,西边有吐蕃(tǒ bō),北边有突厥,当时的青海是唐军和吐蕃多次交战的地方,而玉门关外就是突厥的势力范围,所以这两座城池是唐重要的边防城。看着青海和玉门关,就使战士想到曾经在这两个地方发生过的战斗场面,不由心潮澎湃。

①这样一座孤城,萧索、

荒凉。在万丈高山的衬托下,显得孤单和渺小。

②将士们久住孤城,举目无亲,孤苦伶仃,思家怀乡。

青海长云暗雪山,

孤城遥望玉门关。

诗意:青海湖上阴云密布,烽烟滚滚,积雪的祁连山一片黯淡。边塞古城,玉门雄关,远隔千里,遥遥相望。

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

这两句写了哪些景物?这样的环境描写有什么好处?

青海、长云、雪山、孤城、玉门关。 环境描写以景物渲染气氛,烘托出边塞环境的恶劣,戍边将士不畏艰难,守卫边疆的豪情壮志。

第三、四句由情景交融的环境描写转为直接抒情。

磨破的意思。

西域古国名。汉朝时,国家的西北边境,常常受到楼兰军队的攻击。此处泛指西域地区各部族政权。

公元448年北魏灭楼兰国。前后经历了约600余年的鄯善国(楼兰国),至此灭亡。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

突出了战场的环境特点。

“百战”是指一百次战斗吗

不是,是指战斗的次数多。

【诗意】历经百战黄沙磨穿了铁铠甲,不攻破楼兰始终坚决不回乡。

金甲都磨穿了,形容时间之长,战斗之艰苦。以及不把敌人消灭誓不还的决心。

赏析

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

形象点出边塞战场的特征。

极言战事之频繁。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

戍边将士们的誓言是什么?

你从中体会到什么?

可以体会出戍边生活的孤寂、艰苦和戍边将士不畏艰难、守卫边疆的豪情壮志和责任感。

《从军行》描绘了守边将士的艰苦生活,表现了他们英勇戍边的胸怀,全诗格调悲壮,洋溢着将士们的英雄气概。

主旨概括

建功立业,许身报国

思维导图

秋夜将晓出篱门迎凉有感

宋 陆游

1.作者简介

陆游(1125—1210),字务观,号放翁。汉族,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋著名诗人。少时受家庭爱国思想熏陶,高宗时应礼部试,为秦桧所黜。孝宗时赐进士出身。中年入蜀,投身军旅生活,官至宝章阁

待制。晚年退居家乡。创作诗歌今存九千多首,内容极为丰富。著有《剑南诗稿》、《渭南文集》、《南唐书》、《老学庵笔记》等。

2.历史背景

南宋时期,金兵占领了中原地区。诗人作此诗时,中原地区已沦陷于金人之手六十多年了。此时爱国诗人陆游被罢斥归故乡,在山阴(今浙江绍兴)乡下向往着中原地区的大好河山,也惦念着中原地区的人民,盼望宋朝能够尽快收复中原,实现统一。

将晓:快要天亮。

篱门:竹子或树枝编的门。

迎凉:出门感到一阵凉风。

解释“秋夜将晓出篱门迎凉有感”

秋夜将晓出篱门迎凉有感

[宋]陆游

三万里河/东入海,

五千仞岳/上摩天。

遗民泪尽/胡尘里,

南望王师/又一年。

读前两句诗,借助注释,说一说诗句的意思。

华山

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

碰到天。形容极高。摩,摩擦、接触或触摸。

长度,是虚指。形容它很长。

形容它的高。仞,古代计算长度的一种单位。

黄河

【诗意】三万里长的黄河奔腾向东流入大海。

【诗意】五千仞高的华山耸入云霄上摩青天。

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

夸张

利用夸张手法极力描写祖国山河的壮丽,更加衬托出诗人因失地未能收复而悲痛的心情。

读这首诗前两句,读出山河的壮美。

三万里河/东入海,

五千仞岳/上摩天。

····

···

读后两句诗,借助注释,说一说诗句的意思,体会诗人的感情。

遗民泪尽胡尘里,

南望王师又一年。

远眺南方。

指在金统治地区的原宋朝老百姓。

眼泪流干了,形容十分悲惨、痛苦。

指金统治地区的风沙,这里借指暴政。

指南宋朝廷的军队。

【诗意】中原人民在胡人压迫下眼泪已流尽,他们盼望王师北伐盼了一年又一年。

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

“南望王师又一年”,大家知道这是一年是多少年吗?陆游写这首诗的时候,中原已经沦陷了整整65年了!

小资料

曲折地表达出对苟且偷安的南宋朝廷迟迟没有收复失地的失望与埋怨。

赏析

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

将亡国之恨宣泄无遗

写出遗民对南宋军队收复失地的企盼

诗人寄托了深切的同情。“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年”,是诗人对南宋朝廷饱含愤怒的强烈控诉。

赏析

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

“王师遗忘”时的“恨”

“遗民泪尽”时的“怜”

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

“尽”字换成“滴”字或“流”字行不行?为什么?

不行。“尽”字强调眼泪流干,程度比“滴”“流”要深。

读这首诗后两句,读出诗人又恨又怜的情感。

遗民泪尽/胡尘里,

南望王师/又一年。

··

·

主题概括

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》写大好河山,陷于敌手,及沦陷区百姓疾苦,以“( )”字为眼,表现了诗人希望、失望而终不绝望的千回百转的心情,表现了作者的( )。

表达了诗人忧国忧民的爱国情怀。

望

悲愤与感慨

思维导图

闻官军收河南河北

杜甫(712年——770年),字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

主要作品:《蜀相》《望岳》《春夜喜雨》《月夜忆舍弟》等。

作者简介

《闻官军收河南河北》作于公元763年(广德元年)春天,那时杜甫52岁。宝应元年(公元762年)冬季,唐军在洛阳附近的衡水打了一个大胜仗,叛军头领薛嵩、张忠志等纷纷投降。作者听到这个消息后欣喜若狂,写下此诗。

1.创作背景

“安史之乱”让原本繁华安定的国家岌岌可危,也把诗人杜甫卷入了生活的最底层,开始了长达八年的逃难生活。八年之后,诗人在四川剑外听到了官军收复失地的胜利喜讯……

写作背景:

“安史之乱”爆发于河北省, 叛军-路南下,攻陷了洛阳。洛阳四面数百里州县皆成废墟,出现了千里人烟断绝的惨景。无数受苦受难的百姓背井离乡, 逃离了家园。杜甫随着逃难的人群离开了他的故乡,一路历经千辛万苦,来到四川。“安史之乱”是唐朝的不幸,但对于唐诗的创作却是一个大幸。 因为这七年多是杜甫一生最痛苦的段经历,也是他写进许歌的重要内容。这期间的诗,虽也有关于个人穷困潦倒的感慨,更多的诗是描述百姓的苦难。

背景知识

此诗作于唐代宗广德元年(公元763年)春。当年正月史朝义自缢,安史之乱结束。杜甫听到这消息,不禁惊喜欲狂,手舞足蹈,冲口唱出这首七律。诗的前半部分写初闻喜讯的惊喜;后半部分写诗人手舞足蹈做返乡的准备,凸显了急于返回故乡的欢快之情。全诗情感奔放,处处渗透着“喜”字,痛快淋漓地抒发了作者无限喜悦兴奋的心情。因此被称为杜甫“生平第一快诗”。除第一句叙事点题外,其余各句,

都是抒发诗人忽闻胜利消息之后的惊喜之情。后六句都是对偶。

诗人多年飘泊“剑外”,备尝艰苦,想回故乡而不可能,就是由于“蓟北”未收,安史之乱未平。如今“忽传收蓟北”,惊喜的洪流,一下子冲开了郁积已久的情感闸门,令诗人心中涛翻浪涌。“初闻涕泪满衣裳”,“初闻”紧承“忽传”,“忽传”表现捷报来得太突然,

闻官军/收/河南河北

[唐]杜甫

剑外忽传/收蓟北,初闻涕泪/满衣裳。

却看妻子/愁/何在,漫卷诗书/喜/欲狂。

白日放歌/须/纵酒,青春作伴/好/还乡。

即从巴峡/穿/巫峡,便下襄阳/向/洛阳。

朗读古诗,读出节奏,读准字音。

读前四句诗,借助注释,说说诗句的意思,感受诗人的情感。

剑外忽传收蓟北,

初闻涕泪满衣裳。

指四川剑阁以南地区,代指作者所在的蜀地。

泛指唐代蓟州北部地区,在今河北东北部一带,当时是叛军盘踞的地方。

眼泪

听说

【诗意】在剑南忽然传来收复蓟北的消息,刚刚听到时悲喜交集,涕泪沾满了衣裳。

剑外忽传收蓟北,

初闻涕泪满衣裳。

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。

这两句主要写了什么内容?你从“忽”字看出了什么?

诗人听到收复蓟北的消息时的心情。

“忽”字写出了这一喜讯来得突然。

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。

“涕泪满衣裳”写出了什么?你从“泪”字看出了什么?

“涕泪满衣裳”写出了惊喜的程度。从“泪”这个字可以看出诗人是多么渴望朝廷收复失地啊!

却看妻子愁何在,

漫卷诗书喜欲狂。

回头看。

不再愁。

随手卷起。古代诗文皆写在卷子上。

妻子和孩子。

高兴得简直要发狂。

【诗意】再回头看看妻子儿女,忧愁不知去向。胡乱收卷诗书,我高兴得快要发狂!

却看妻子愁何在,

漫卷诗书喜欲狂。

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

这两句主要写了什么内容?诗人采用了什么手法来写?

这两句进一步写诗人及家人听到胜利的喜讯后情绪的变化。

衬托手法。诗人用妻儿的欢欣来衬托自己无比欢快的心情。

读诗的前四句,读出诗人初闻喜讯的惊喜。

剑外忽传/收蓟北,初闻涕泪/满衣裳。

却看妻子/愁/何在,漫卷诗书/喜/欲狂。

·

· ··

读后四句诗,借助注释,说一说诗句的意思,体会诗人的感情。

白日放歌须纵酒,

青春作伴好还乡。

【诗意】在晴好的天气里放声高歌,开怀畅饮美酒,趁着明媚春光与妻儿一同返回家乡。

放声高歌。

应当。

指春天。

开怀痛饮。

与妻儿一同。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

读一读这两句诗,你从这两句诗中体会到了什么?

这两句诗人将内心的狂喜之情,做了进一步的渲染和升华。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

既“放歌”又“纵酒”写出了诗人怎样的情态?

如痴如狂。老年人难得“放歌”,也不宜“纵酒”;如今既要“放歌”,还须“纵酒”,正是“喜欲狂”的具体表现。这句写“狂”态,下句则写“狂”想。

诗人为什么要既“放歌”又“纵酒”?

既“放歌”又“纵酒”,不仅仅是因为诗人即将结束颠沛流离的生活,更主要的是从此唐王朝可以恢复统一,人民可以免受战乱之苦,表达了诗人深厚的爱国忧民之情。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

这两句应该用激动的语气来读,读出诗人恨不得马上回到家乡的急切心情。

朗读指导:

【 】

长江三峡之一,因穿过巫山而得名。

即从巴峡穿巫峡,

便下襄阳向洛阳。

就。

今属湖北。

今属河南。

【诗意】心想着就从巴峡穿过巫峡,经过了襄阳后又直奔洛阳。。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

你从这两句诗中体会到了作者怎样的心情?

急切返乡的异常欢快的心情。

是诗人的联想,身在梓州,顷刻间就已回到家乡。这一联,包涵四个地名。“巴峡”与“巫峡”,“襄阳”与“洛阳”,既各自对偶(句内对),又前后对偶,形成工整的地名对;因为这样更能表达诗人的“喜欲狂”和归心似箭。

连用四个地名是否显得重复累赘?

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

这两句应读得欢快,速度稍快,表现出疾速飞驰、归心似箭的感受。

朗读指导:

读诗的后四句,读出诗人急于返回故乡的欢快之情。

白日放歌/须/纵酒,青春作伴/好/还乡。

即从巴峡/穿/巫峡,便下襄阳/向/洛阳。

· ··

·

· ··

看图吟诗。

剑外忽传收蓟北,

初闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在,

漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒,

青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡,

便下襄阳向洛阳。

《闻官军收河南河北》写出了诗人听到官军收复失地的消息后欣喜若狂的心情,反映了诗人渴望安定生活的愿望,表达了诗人强烈的爱国之情。

主旨概括

拓展延伸

出塞

[唐]王昌龄

秦时明月汉时关,

万里长征人未还。

但使龙城飞将在,

不教胡马度阴山。

示儿

[宋]陆游

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地