第4课新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立 2024-2025学年第二学期统编历史八年级下册同步学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 第4课新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立 2024-2025学年第二学期统编历史八年级下册同步学案(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-08 12:00:42 | ||

图片预览

文档简介

第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

学习目标:

了解“一五计划”和人民代表大会制度,知道中国特色社会主义的民主政治。

重难点:

1.重点:掌握一五计划的成就和意义。

2.难点:理解《中华人民共和国宪法》的性质和人民代表大会制度的确立。

知识梳理:

一、第一个五年计划(1953-1957年)

1.原因:新中国建立以后,我国工业水平很低,基础薄弱,而且门类不全。

2.目的:为了有计划地进行社会主义建设。

3.基本任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础。相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业。相应地培养建设人才。

4.时间:1953年开始执行,到1957年底各项经济建设指标大幅度超额完成。

5.主要成就

(1)工业:钢铁、煤炭、电力、机械制造等各个领域快速发展。鞍山钢铁公司无缝钢管厂等三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂和飞机制造厂等建成投产。

(2)交通运输业:新建宝成、鹰厦等铁路30余条;川藏、青藏、新藏公路相继通车;1957年,武汉长江大桥建成。

6.意义:我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

二、人民代表大会制度的确立(1954年)

1.第一届全国人民代表大会:1954年9月在北京召开。

(1)内容:制定了《中华人民共和国宪法》,这是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。宪法规定,中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关,以国家根本大法的形式确定了人民代表大会制度。选举毛泽东为中华人民共和国主席,朱德为副主席,刘少奇为第一届全国人民代表大会常务委员会委员长;决定周恩来为国务院总理。

(2)意义:标志着我国以国家根本大法(宪法)的形式确定了人民代表大会制度(中国的根本政治制度)。

2.人民代表大会制度的形成:第一届全国人民代表大会的召开。

影响(意义):人民代表大会制度是我国的根本政治制度,为社会主义民主政治建设奠定了基础。

★中国特色的社会主义民主政治有中国共产党领导的多党合作与政治协商制度、人民代表大会制度、民族区域自治制度、基层自治制度、一国两制等,其实质就是人民民主专政。

同步练习:

一、选择题

1.建国初期,毛泽东说:“现在我们能造什么 能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种各种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”由此可见( )

A.发展交通运输业的可行性 B.制定一五计划的必要性

C.科教兴国的重要性 D.发展电力工业的紧迫性

2.第一个五年计划时期,农业和工业产量的增长每年分别约为3.8%和18.7%,国民收入年均增长率为8.9%(按不变价格计算)。这反映了“一五”计划( )

A.确保我国重工业优先发展 B.在发展经济的同时改善了民生

C.基本实现社会主义工业化 D.建立比较独立完整的工业体系

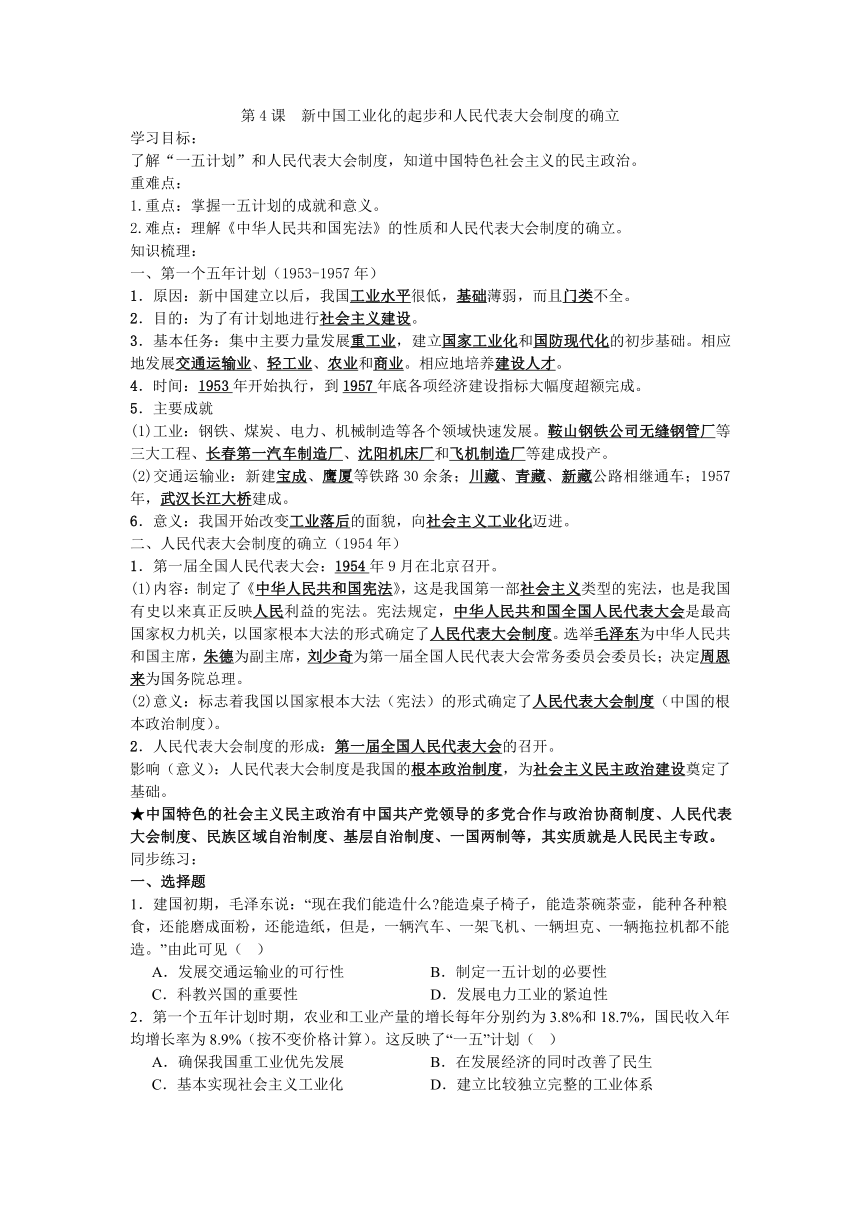

3.下表为1952—1955年农村供销合作社采购业务发展情况。这( )

1952年 1953年 1954年 1955年

供销社采购总额(亿元) 38.83 56.36 79.36 65.85

国家委托采购额(亿元) 29.01 42.51 61.38 47.10

占供销社采购总额(%) 74.7 75.4 77.3 71.5

自营采购额(亿元) 9.82 13.85 17.98 18.75

占供销社采购总额(%) 25.3 24.6 22.7 28.5

A.适应了全面建设社会主义的需要 B.有利于国家工业化建设的开展

C.反映了国民经济调整发展的成果 D.奠定了生产资料公有制的基础

4.新中国成立之初依然是一个以传统农业为主的经济落后国家。朝鲜战争和越南抗法战争都发生在中国周边,严峻的安全形势要求中国必须尽快强大国防力量。为此,国家需要( )

A.建立计划经济体制 B.对农业进行社会主义改造

C.完成社会主义革命 D.集中主要力量发展重工业

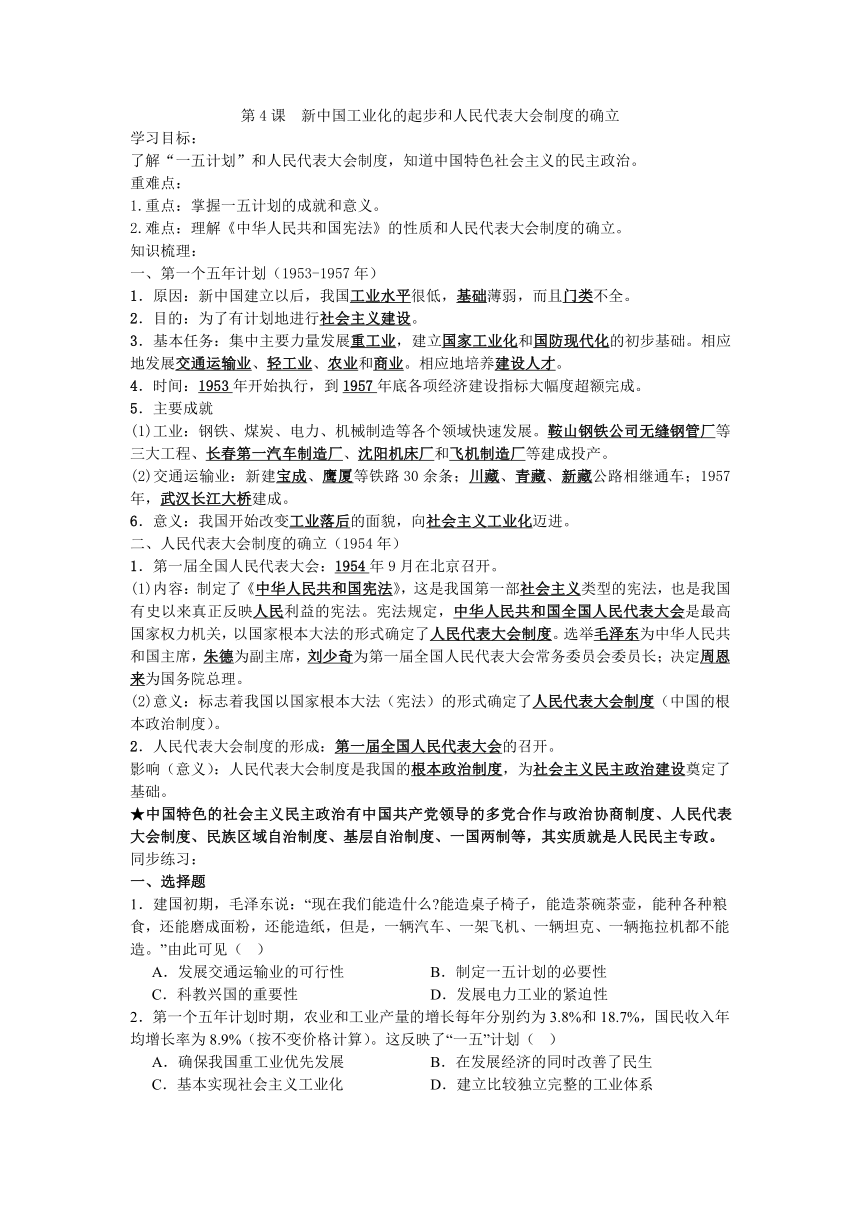

5.小钱币,大历史。下图是1953年中国人民银行发行的部分分币的样币,样币内容反映了( )

A.中国已实现社会主义工业化 B.中国汽车制造业享誉世界

C.中国的工农业比重严重失调 D.中国人民发展工业的愿望

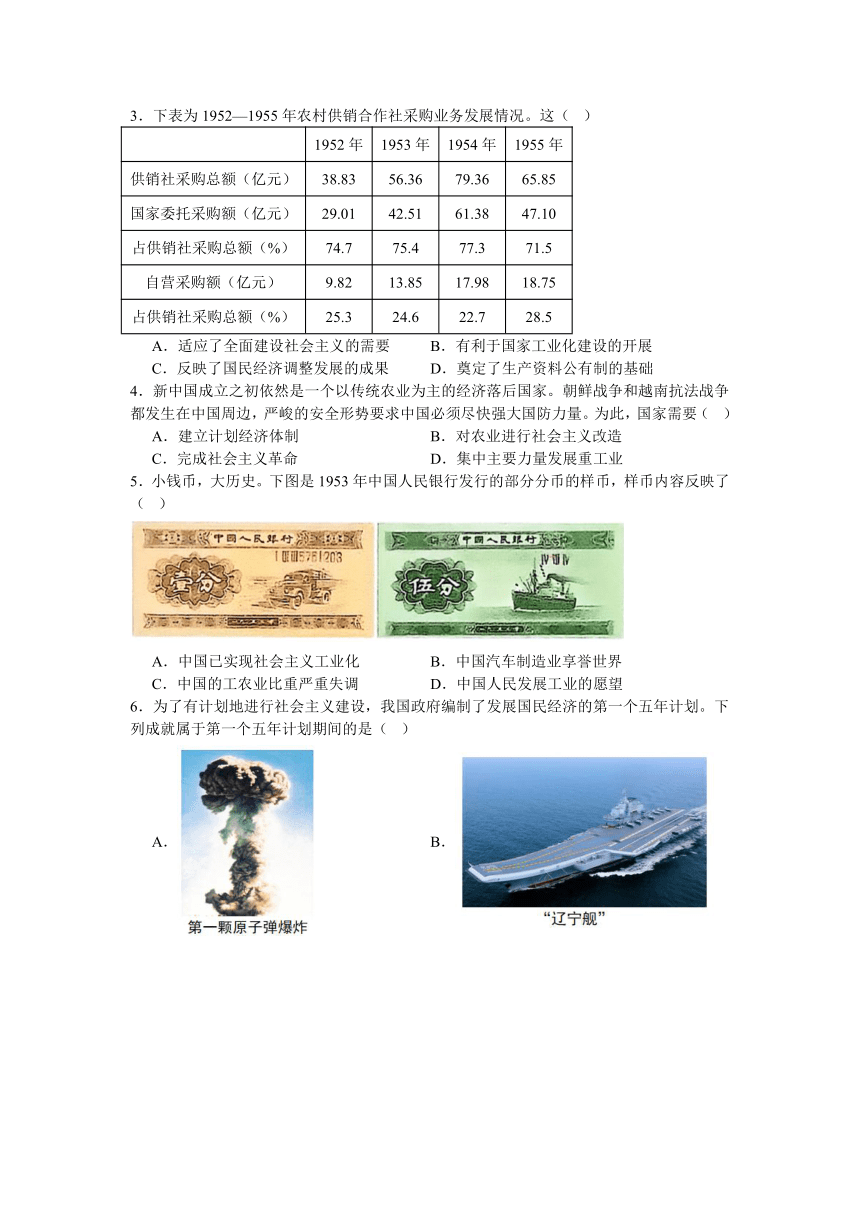

6.为了有计划地进行社会主义建设,我国政府编制了发展国民经济的第一个五年计划。下列成就属于第一个五年计划期间的是( )

A. B.

C.D.

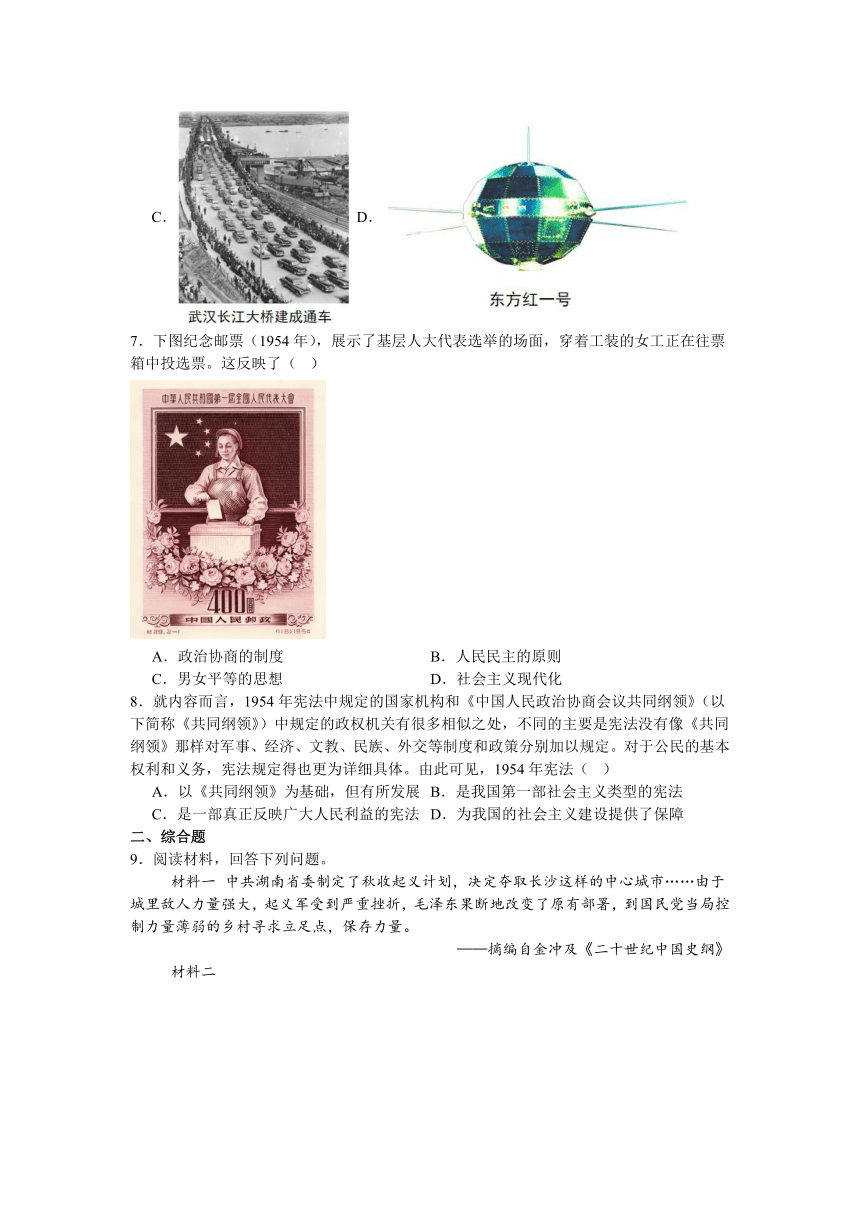

7.下图纪念邮票(1954年),展示了基层人大代表选举的场面,穿着工装的女工正在往票箱中投选票。这反映了( )

A.政治协商的制度 B.人民民主的原则

C.男女平等的思想 D.社会主义现代化

8.就内容而言,1954年宪法中规定的国家机构和《中国人民政治协商会议共同纲领》(以下简称《共同纲领》)中规定的政权机关有很多相似之处,不同的主要是宪法没有像《共同纲领》那样对军事、经济、文教、民族、外交等制度和政策分别加以规定。对于公民的基本权利和义务,宪法规定得也更为详细具体。由此可见,1954年宪法( )

A.以《共同纲领》为基础,但有所发展 B.是我国第一部社会主义类型的宪法

C.是一部真正反映广大人民利益的宪法 D.为我国的社会主义建设提供了保障

二、综合题

9.阅读材料,回答下列问题。

材料一 中共湖南省委制定了秋收起义计划,决定夺取长沙这样的中心城市……由于城里敌人力量强大,起义军受到严重挫折,毛泽东果断地改变了原有部署,到国民党当局控制力量薄弱的乡村寻求立足点,保存力量。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

材料二

中国共产党不同历史时期的政权建设

① 1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会通过的《中华苏维埃共和国宪法大纲》明确规定:中华苏维埃所建设的是工人和农民的民主专政国家;在苏维埃政权下,所有的工人、农民、红色战士及一切劳苦民众都有权选派代表掌握政权的管理

② 抗战时期,通过了新的《陕甘宁边区各级参议会选举条例》。新的选举条例在选举原则、选举资格、选举方法等方面都作出了比较符合农民特点的规定。中共为了密切党群干群关系,还积极鼓励农民监督政府和干部的工作

③ 第二条 中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。 第十八条 一切国家机关工作人员必须效忠人民民主制度,服从宪法和法律,努力为人民服务

——整理自余伯流等主编《中国苏区史》、张俊国《延安时期党的农民

民主政权建设工作初探》《中华人民共和国宪法》(1954年)

材料三 人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。“江山就是人民,人民就是江山”就是说:我们依靠人民打下江山,我们的江山就是人民;拥有人民就拥有江山,拥有了江山就要为了人民;我们以人民为江山,人民就是我们的靠山!

——摘编自李兴慧《江山就是人民,人民就是江山——“做焦裕禄式的好干部”有感》

(1)根据材料一,判断下列表述是否正确。(请在正确项的括号内填“正确 ”,错误项的括号内填“错误”)

由于敌我力量对比悬殊,毛泽东领导的秋收起义、南昌起义都失败了 ( )

秋收起义失败后,中国革命的重心从城市转移到乡村 ( )

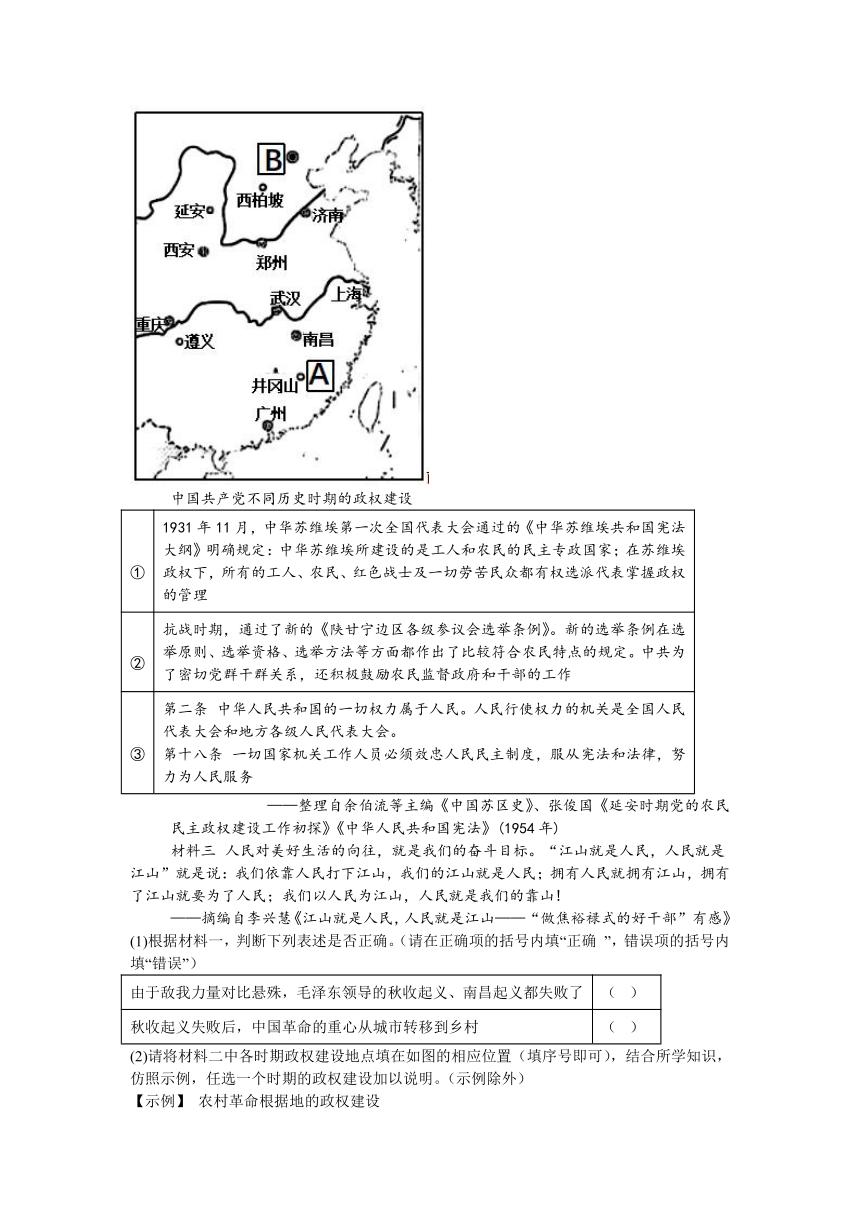

(2)请将材料二中各时期政权建设地点填在如图的相应位置(填序号即可),结合所学知识,仿照示例,任选一个时期的政权建设加以说明。(示例除外)

【示例】 农村革命根据地的政权建设

大革命失败后,中国共产党开辟了农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。共产党人在全国创建了十几块农村革命根据地,各农村革命根据地逐步开展土地革命,建立工农民主专政的苏维埃政权。在苏维埃政权下,所有的工人、农民、红色战士及一切劳苦民众都有权选派代表掌握政权的管理。

(3)综上所述,概括你对“江山就是人民,人民就是江山”这句话的理解。

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《论人民民主专政》从理论上指导了建国准备工作,并用以统一各阶级、各党派、各团体参加建国准备工作的思想认识。8月5日……毛泽东提出“革命形势日益开展,一切民主力量要加强团结,共同奋斗,以期早日消灭中国反动势力”。9月29日,中国人民政治协商会议第一次全体会议顺利通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》。

——摘编自张海鹏《中国近代通史》

材料二 1954年的《中华人民共和国宪法》作为国家的根本大法,与《共同纲领》相比较,实现了由新民主主义的国家制度向社会主义类型的国家制度的新的飞跃。据统计,1949年9月至1954年8月,中央颁布的法律、法令、法规文件达530件,初步形成了一个包括宪法、行政组织法、刑法等众多法律在内的法律体系。

——摘编自杨火林《1949~1954年的中国政治体制》

材料三 人民代表大会制度作为我国的根本政治制度,对于实现人民当家作主,实现坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一具有重要意义。人民代表大会制度之所以能够在中国不断成长壮大,影响力不断加强,是因为广大人民群众选择它,人民群众信任它,有着广泛的群众基础。人民代表大会在民主的基础上集中,既尊重了多数人的意愿又照顾了少数人的合理要求。人民代表大会制度的理论是中国化的马克思主义理论,具有与众不同的独特性。

——摘编自牟晓飞《论人民代表大会制度的优越性》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国人民政治协商会议召开的背景。

(2)根据材料二,指出1954年宪法特殊的历史意义,并概括新中国成立初期法制建设的成就。

(3)根据材料三,归纳人民代表大会制度的优越性。

(4)请为上述材料拟定一个恰当的主题。

答案解析:

一、选择题

1.【答案】B

【难度】0.85

【知识点】一五计划的内容及成就

【详解】据材料“但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”可知,建国初期我国工业基础薄弱,像汽车、飞机、坦克、拖拉机等重工业产品都无法制造。“一五” 计划重点发展重工业,题干体现了当时我国工业落后的状况,凸显了制定 “一五” 计划优先发展重工业来改变工业落后面貌的必要性,B项正确;题干主要强调的是我国在建国初期重工业制造能力的匮乏,并非发展交通运输业是否可行,没有提及相关可行性的依据,排除A项;“科教兴国” 战略是在 20 世纪 90 年代提出的,与建国初期这一时间不符,排除C项;题干中没有任何关于电力工业发展情况或紧迫性的描述,主要围绕重工业制造能力展开,排除D项。故选B项。

2.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】一五计划的内容及成就

【详解】根据材料“第一个五年计划时期,农业和工业产量的增长每年分别约为3.8%和18.7%,国民收入年均增长率为8.9%(按不变价格计算)”可知,“一五”计划期间,除工业产量增长之外,国民收入、农业产量都有明显增长,反映了“一五”计划在发展经济的同时改善了民生, B项正确;“确保我国重工业优先发展”在材料中没有体现,材料中工业产量、国民收入、农业产量都有明显增长,排除A项;“一五”计划使我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进,并不是使我国基本实现社会主义工业化,排除C项;材料主旨强调“一五”计划在发展经济的同时改善了民生,并没有涉及“建立比较独立完整的工业体系”相关情况,排除D项。故选B项。

3.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】一五计划的内容及成就

【详解】据材料“1952—1955年农村供销合作社采购业务发展情况”和所学知识可知,1952 —1955 年正值我国过渡时期,国家开展工业化建设。农村供销合作社采购业务中,国家委托采购额占比较大,这有利于国家集中调配物资,为工业化建设提供原料等支持,促进国家工业化建设的开展,B项正确;全面建设社会主义时期是 1956 —1966 年,而材料时间是 1952—1955 年,排除A项;国民经济调整是在 1961 —1965 年,与材料时间不对应,排除C项;奠定生产资料公有制基础的是三大改造的基本完成,材料主要体现的是农村供销合作社采购业务情况,排除D项。故选B项。

4.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】一五计划的内容及成就

【详解】根据材料“严峻的安全形势要求中国必须尽快强大国防力量”和结合所学知识,为了加强国防建设,巩固新中国的安全,国家制定一五计划,优先发展重工业,D项正确;建立计划经济体制、对农业进行社会主义改造与加强国防力量没有直接关系,排除AB项;完成社会主义革命指的是1956年完成的三大改造,与材料时间不相符,排除C项。故选D项。

5.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】一五计划的内容及成就

【详解】据图片可知,1953年分币样币上出现汽车、轮船图案,此时我国正处于“一五”计划初期,重点发展工业,这些图案反映了中国人民发展工业的愿望 ,D项正确;1953年我国才开始实施“一五”计划,社会主义工业化处于起步阶段,排除A项;1953年中国汽车制造业刚刚起步,“享誉世界”不符合当时实际情况,排除B项;仅从这两张分币样币无法看出中国工农业比重情况,排除C项。故选D项。

6.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】一五计划的内容及成就

【详解】据所学可知,1957年武汉长江大桥建成通车,是一五计划在交通建设方面成就,C项正确;1964年第一颗原子弹爆炸,属于全面建设社会主义时期成就,与一五计划时间不符,排除A项;辽宁舰在2012年交接入列,是改革开放时期成就,与材料一五计划时间不符,排除B项;东方红一号是1970年发射成功的,是“文革”时期成就,与材料时间不符,排除D项。故选C项。

7.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】人民代表大会制度的确立

【详解】根据材料“基层人大代表选举”并结合所学知识可知,人民代表大会制度是我国的根本政治制度,各级人民代表大会的代表由普选产生,代表人民行使当家作主的权力,体现了人民民主的原则,B项正确;政治协商制度主要体现的是中国共产党领导的多党合作和政治协商,重点在于党派间的协商议政,与基层人大代表选举场景不符,排除A项;虽然图中有女工投票,但仅从这一基层人大代表选举场景,重点突出的是人民参与民主选举,并非主要强调男女平等思想,排除C项;1954年我国还处于社会主义过渡时期,且邮票画面主要围绕基层人大代表选举,与社会主义现代化建设的内涵和场景没有直接关联,排除D项。故选B项。

8.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】人民代表大会制度的确立

【详解】题干主要比较了1954年宪法和《共同纲领》的异同点。相似之处是政权机关的规定有很多相似之处。不同之处是1954年宪法没有像《共同纲领》那样详细规定军事、经济、文教、民族、外交等制度和政策,1954年宪法对公民的基本权利和义务规定得更详细具体。 由此可以得出结论:1954年宪法以《共同纲领》为基础,但在某些方面(如公民权利和义务)有所发展。A项正确;虽然1954年宪法确实是第一部社会主义类型的宪法,但题干并未提到“社会主义”或“第一部”的相关内容,与题干无关。排除B项;是一部真正反映广大人民利益的宪法,但题干不是围绕人民利益展开的,材料体现的是继承与发展,排除C项;1954年宪法为我国的社会主义建设提供了保障,但题干未提及“社会主义建设”或“保障”的内容,属于无关选项。排除D项。故选A项。

二、综合题

9.【答案】(1)错误。正确。

(2)①:A。③:B。

示例:陕甘宁边区的民主政权建设。

说明:中国共产党大力推动抗日根据地的各项建设:建立抗日民主政权,实行民主选举;推行精兵简政,减轻人民负担;实行地主减租减息、农民交租交息的土地政策,开展大生产运动;倡导成立农民协会等群众性组织;制定新的选举条例,完善选举制度;鼓励农民监督边区政府和干部。陕甘宁边区的首府延安是敌后战场的战略总后方和指挥中枢。

(3)理解:历史的真正创造者是人民群众,中国共产党团结带领人民,取得了新民主主义革命的胜利;新中国的成立,使人民成为国家的主人;中国共产党始终代表最广大人民的根本利益;新中国成立后,人民群众的主人翁精神和创造力得以释放;国家发展要紧紧依靠人民,充分发挥人民的主体作用,尊重人民的首创精神;坚持人民对美好生活的向往就是中国共产党的奋斗目标等。

【难度】0.65

【知识点】人民代表大会制度的确立、抗日根据地的建立与发展、秋收起义、中华苏维埃共和国

【详解】(1)根据材料一“中共湖南省委制定了秋收起义计划,决定夺取长沙这样的中心城市……由于城里敌人力量强大,起义军受到严重挫折”可知,毛泽东领导的秋收起义失败,与南昌起义无关,因此填入错误;根据材料一“毛泽东果断地改变了原有部署,到国民党当局控制力量薄弱的乡村寻求立足点,保存力量”可知,秋收起义失败后,中国革命的重心从城市转移到乡村,因此填入正确。

(2)①:根据材料二“1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会通过的《中华苏维埃共和国宪法大纲》”可知,1931年冬,中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开。会议宣布成立中华苏维埃共和国临时中央政府,定都瑞金,通过《中华苏维埃共和国宪法大纲》,因此①对应A的位置。③:根据材料二“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”可知,该内容出自1954年召开的第一届全国人民代表大会通过的《中华人民共和国宪法》,因此③处对应B的位置。

示例:根据材料二“抗战时期,通过了新的《陕甘宁边区各级参议会选举条例》”可选陕甘宁边区的民主政权建设。

说明:结合所学抗日战争的陕甘宁边区的知识可知,中国共产党领导的八路军、新四军等抗日武装力量挺进敌后,将敌人的后方变成抗日的前线,到1940年,在华北、华中、华南和东北地区创建了有1亿多人口的抗日根据地和游击区,牵制和抗击了大量日军。中国共产党大力推动抗日根据地的各项建设:建立抗日民主政权,实行民主选举;推行精兵简政,减轻人民负担;实行地主减租减息、农民交租交息的土地政策,开展大生产运动;倡导成立农民协会等群众性组织;制定新的选举条例,完善选举制度;鼓励农民监督边区政府和干部。陕甘宁边区的首府延安是敌后战场的战略总后方和指挥中枢。

(3)理解:本题是开放性试题,围绕新民主主义革命、社会主义革命和建设时期人民群众地位变化的知识进行分析即可。历史的真正创造者是人民群众,中国共产党团结带领人民,取得了新民主主义革命的胜利;新中国的成立,使人民成为国家的主人;中国共产党始终代表最广大人民的根本利益;新中国成立后,人民群众的主人翁精神和创造力得以释放;国家发展要紧紧依靠人民,充分发挥人民的主体作用,尊重人民的首创精神;坚持人民对美好生活的向往就是中国共产党的奋斗目标等。

10.【答案】(1)背景:人民民主专政理论的指导,革命形势不断发展,新民主主义革命即将胜利。

(2)意义:实现了由新民主主义的国家制度向社会主义类型的国家制度的新的飞跃。成就:初步形成了一个包括宪法、行政组织法、刑法等众多法律在内的法律体系。

(3)优越性:社会基础的广泛性,代表广大人民的利益;民主集中制的权威性,保障人民群众的根本利益:是马克思主义理论同中国国情相结合的产物,具有先进性。

(4)主题:民主政治的创新与发展。

【难度】0.65

【知识点】一届政协会议的召开、人民代表大会制度的确立

【详解】(1)背景:根据材料一“《论人民民主专政》从理论上指导了建国准备工作,并用以统一各阶级、各党派、各团体参加建国准备工作的思想认识”,可知中国人民政治协商会议召开受人民民主专政理论的指导;由材料“9月29日,中国人民政治协商会议第一次全体会议顺利通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》”,可知中国人民政治协商会议召开,是因为革命形势不断发展,新民主主义革命即将胜利。因此中国人民政治协商会议召开的背景是人民民主专政理论的指导,革命形势不断发展,新民主主义革命即将胜利。

(2)意义:根据材料二“1954年的《中华人民共和国宪法》作为国家的根本大法,与《共同纲领》相比较,实现了由新民主主义的国家制度向社会主义类型的国家制度的新的飞跃,可知”1954年宪法特殊的历史意义在于实现了由新民主主义的国家制度向社会主义类型的国家制度的新的飞跃。

成就:根据材料二“初步形成了一个包括宪法、行政组织法、刑法等众多法律在内的法律体系”,可知新中国成立初期法制建设的成就是初步形成了一个包括宪法、行政组织法、刑法等众多法律在内的法律体系。

(3)优越性:根据材料“是因为广大人民群众选择它,人民群众信任它,有着广泛的群众基础”,可知,人民代表大会制度具有社会基础的广泛性,代表广大人民的利益;由“人民代表大会在民主的基础上集中,既尊重了多数人的意愿又照顾了少数人的合理要求”,可知,人民代表大会制度实行民主集中制原则,保障人民群众的根本利益;由“人民代表大会制度的理论是中国化的马克思主义理论,具有与众不同的独特性”,可知人民代表大会制度是马克思主义理论同中国国情相结合的产物,具有先进性。因此人民代表大会制度的优越性在于社会基础的广泛性,代表广大人民的利益;民主集中制的权威性,保障人民群众的根本利益:是马克思主义理论同中国国情相结合的产物,具有先进性。

(4)主题:结合所学知识可知,中国人民政治协商会议召开的背景是人民民主专政理论的指导,革命形势不断发展,新民主主义革命即将胜利。新中国成立初期法制建设的成就是初步形成了一个包括宪法、行政组织法、刑法等众多法律在内的法律体系;人民代表大会制度的优越性在于社会基础的广泛性,代表广大人民的利益;民主集中制的权威性,保障人民群众的根本利益:是马克思主义理论同中国国情相结合的产物,具有先进性。因此依据材料拟定一个恰当的主题民主政治的创新与发展。

学习目标:

了解“一五计划”和人民代表大会制度,知道中国特色社会主义的民主政治。

重难点:

1.重点:掌握一五计划的成就和意义。

2.难点:理解《中华人民共和国宪法》的性质和人民代表大会制度的确立。

知识梳理:

一、第一个五年计划(1953-1957年)

1.原因:新中国建立以后,我国工业水平很低,基础薄弱,而且门类不全。

2.目的:为了有计划地进行社会主义建设。

3.基本任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础。相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业。相应地培养建设人才。

4.时间:1953年开始执行,到1957年底各项经济建设指标大幅度超额完成。

5.主要成就

(1)工业:钢铁、煤炭、电力、机械制造等各个领域快速发展。鞍山钢铁公司无缝钢管厂等三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂和飞机制造厂等建成投产。

(2)交通运输业:新建宝成、鹰厦等铁路30余条;川藏、青藏、新藏公路相继通车;1957年,武汉长江大桥建成。

6.意义:我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

二、人民代表大会制度的确立(1954年)

1.第一届全国人民代表大会:1954年9月在北京召开。

(1)内容:制定了《中华人民共和国宪法》,这是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。宪法规定,中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关,以国家根本大法的形式确定了人民代表大会制度。选举毛泽东为中华人民共和国主席,朱德为副主席,刘少奇为第一届全国人民代表大会常务委员会委员长;决定周恩来为国务院总理。

(2)意义:标志着我国以国家根本大法(宪法)的形式确定了人民代表大会制度(中国的根本政治制度)。

2.人民代表大会制度的形成:第一届全国人民代表大会的召开。

影响(意义):人民代表大会制度是我国的根本政治制度,为社会主义民主政治建设奠定了基础。

★中国特色的社会主义民主政治有中国共产党领导的多党合作与政治协商制度、人民代表大会制度、民族区域自治制度、基层自治制度、一国两制等,其实质就是人民民主专政。

同步练习:

一、选择题

1.建国初期,毛泽东说:“现在我们能造什么 能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种各种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”由此可见( )

A.发展交通运输业的可行性 B.制定一五计划的必要性

C.科教兴国的重要性 D.发展电力工业的紧迫性

2.第一个五年计划时期,农业和工业产量的增长每年分别约为3.8%和18.7%,国民收入年均增长率为8.9%(按不变价格计算)。这反映了“一五”计划( )

A.确保我国重工业优先发展 B.在发展经济的同时改善了民生

C.基本实现社会主义工业化 D.建立比较独立完整的工业体系

3.下表为1952—1955年农村供销合作社采购业务发展情况。这( )

1952年 1953年 1954年 1955年

供销社采购总额(亿元) 38.83 56.36 79.36 65.85

国家委托采购额(亿元) 29.01 42.51 61.38 47.10

占供销社采购总额(%) 74.7 75.4 77.3 71.5

自营采购额(亿元) 9.82 13.85 17.98 18.75

占供销社采购总额(%) 25.3 24.6 22.7 28.5

A.适应了全面建设社会主义的需要 B.有利于国家工业化建设的开展

C.反映了国民经济调整发展的成果 D.奠定了生产资料公有制的基础

4.新中国成立之初依然是一个以传统农业为主的经济落后国家。朝鲜战争和越南抗法战争都发生在中国周边,严峻的安全形势要求中国必须尽快强大国防力量。为此,国家需要( )

A.建立计划经济体制 B.对农业进行社会主义改造

C.完成社会主义革命 D.集中主要力量发展重工业

5.小钱币,大历史。下图是1953年中国人民银行发行的部分分币的样币,样币内容反映了( )

A.中国已实现社会主义工业化 B.中国汽车制造业享誉世界

C.中国的工农业比重严重失调 D.中国人民发展工业的愿望

6.为了有计划地进行社会主义建设,我国政府编制了发展国民经济的第一个五年计划。下列成就属于第一个五年计划期间的是( )

A. B.

C.D.

7.下图纪念邮票(1954年),展示了基层人大代表选举的场面,穿着工装的女工正在往票箱中投选票。这反映了( )

A.政治协商的制度 B.人民民主的原则

C.男女平等的思想 D.社会主义现代化

8.就内容而言,1954年宪法中规定的国家机构和《中国人民政治协商会议共同纲领》(以下简称《共同纲领》)中规定的政权机关有很多相似之处,不同的主要是宪法没有像《共同纲领》那样对军事、经济、文教、民族、外交等制度和政策分别加以规定。对于公民的基本权利和义务,宪法规定得也更为详细具体。由此可见,1954年宪法( )

A.以《共同纲领》为基础,但有所发展 B.是我国第一部社会主义类型的宪法

C.是一部真正反映广大人民利益的宪法 D.为我国的社会主义建设提供了保障

二、综合题

9.阅读材料,回答下列问题。

材料一 中共湖南省委制定了秋收起义计划,决定夺取长沙这样的中心城市……由于城里敌人力量强大,起义军受到严重挫折,毛泽东果断地改变了原有部署,到国民党当局控制力量薄弱的乡村寻求立足点,保存力量。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

材料二

中国共产党不同历史时期的政权建设

① 1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会通过的《中华苏维埃共和国宪法大纲》明确规定:中华苏维埃所建设的是工人和农民的民主专政国家;在苏维埃政权下,所有的工人、农民、红色战士及一切劳苦民众都有权选派代表掌握政权的管理

② 抗战时期,通过了新的《陕甘宁边区各级参议会选举条例》。新的选举条例在选举原则、选举资格、选举方法等方面都作出了比较符合农民特点的规定。中共为了密切党群干群关系,还积极鼓励农民监督政府和干部的工作

③ 第二条 中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。 第十八条 一切国家机关工作人员必须效忠人民民主制度,服从宪法和法律,努力为人民服务

——整理自余伯流等主编《中国苏区史》、张俊国《延安时期党的农民

民主政权建设工作初探》《中华人民共和国宪法》(1954年)

材料三 人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。“江山就是人民,人民就是江山”就是说:我们依靠人民打下江山,我们的江山就是人民;拥有人民就拥有江山,拥有了江山就要为了人民;我们以人民为江山,人民就是我们的靠山!

——摘编自李兴慧《江山就是人民,人民就是江山——“做焦裕禄式的好干部”有感》

(1)根据材料一,判断下列表述是否正确。(请在正确项的括号内填“正确 ”,错误项的括号内填“错误”)

由于敌我力量对比悬殊,毛泽东领导的秋收起义、南昌起义都失败了 ( )

秋收起义失败后,中国革命的重心从城市转移到乡村 ( )

(2)请将材料二中各时期政权建设地点填在如图的相应位置(填序号即可),结合所学知识,仿照示例,任选一个时期的政权建设加以说明。(示例除外)

【示例】 农村革命根据地的政权建设

大革命失败后,中国共产党开辟了农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。共产党人在全国创建了十几块农村革命根据地,各农村革命根据地逐步开展土地革命,建立工农民主专政的苏维埃政权。在苏维埃政权下,所有的工人、农民、红色战士及一切劳苦民众都有权选派代表掌握政权的管理。

(3)综上所述,概括你对“江山就是人民,人民就是江山”这句话的理解。

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《论人民民主专政》从理论上指导了建国准备工作,并用以统一各阶级、各党派、各团体参加建国准备工作的思想认识。8月5日……毛泽东提出“革命形势日益开展,一切民主力量要加强团结,共同奋斗,以期早日消灭中国反动势力”。9月29日,中国人民政治协商会议第一次全体会议顺利通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》。

——摘编自张海鹏《中国近代通史》

材料二 1954年的《中华人民共和国宪法》作为国家的根本大法,与《共同纲领》相比较,实现了由新民主主义的国家制度向社会主义类型的国家制度的新的飞跃。据统计,1949年9月至1954年8月,中央颁布的法律、法令、法规文件达530件,初步形成了一个包括宪法、行政组织法、刑法等众多法律在内的法律体系。

——摘编自杨火林《1949~1954年的中国政治体制》

材料三 人民代表大会制度作为我国的根本政治制度,对于实现人民当家作主,实现坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一具有重要意义。人民代表大会制度之所以能够在中国不断成长壮大,影响力不断加强,是因为广大人民群众选择它,人民群众信任它,有着广泛的群众基础。人民代表大会在民主的基础上集中,既尊重了多数人的意愿又照顾了少数人的合理要求。人民代表大会制度的理论是中国化的马克思主义理论,具有与众不同的独特性。

——摘编自牟晓飞《论人民代表大会制度的优越性》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国人民政治协商会议召开的背景。

(2)根据材料二,指出1954年宪法特殊的历史意义,并概括新中国成立初期法制建设的成就。

(3)根据材料三,归纳人民代表大会制度的优越性。

(4)请为上述材料拟定一个恰当的主题。

答案解析:

一、选择题

1.【答案】B

【难度】0.85

【知识点】一五计划的内容及成就

【详解】据材料“但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”可知,建国初期我国工业基础薄弱,像汽车、飞机、坦克、拖拉机等重工业产品都无法制造。“一五” 计划重点发展重工业,题干体现了当时我国工业落后的状况,凸显了制定 “一五” 计划优先发展重工业来改变工业落后面貌的必要性,B项正确;题干主要强调的是我国在建国初期重工业制造能力的匮乏,并非发展交通运输业是否可行,没有提及相关可行性的依据,排除A项;“科教兴国” 战略是在 20 世纪 90 年代提出的,与建国初期这一时间不符,排除C项;题干中没有任何关于电力工业发展情况或紧迫性的描述,主要围绕重工业制造能力展开,排除D项。故选B项。

2.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】一五计划的内容及成就

【详解】根据材料“第一个五年计划时期,农业和工业产量的增长每年分别约为3.8%和18.7%,国民收入年均增长率为8.9%(按不变价格计算)”可知,“一五”计划期间,除工业产量增长之外,国民收入、农业产量都有明显增长,反映了“一五”计划在发展经济的同时改善了民生, B项正确;“确保我国重工业优先发展”在材料中没有体现,材料中工业产量、国民收入、农业产量都有明显增长,排除A项;“一五”计划使我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进,并不是使我国基本实现社会主义工业化,排除C项;材料主旨强调“一五”计划在发展经济的同时改善了民生,并没有涉及“建立比较独立完整的工业体系”相关情况,排除D项。故选B项。

3.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】一五计划的内容及成就

【详解】据材料“1952—1955年农村供销合作社采购业务发展情况”和所学知识可知,1952 —1955 年正值我国过渡时期,国家开展工业化建设。农村供销合作社采购业务中,国家委托采购额占比较大,这有利于国家集中调配物资,为工业化建设提供原料等支持,促进国家工业化建设的开展,B项正确;全面建设社会主义时期是 1956 —1966 年,而材料时间是 1952—1955 年,排除A项;国民经济调整是在 1961 —1965 年,与材料时间不对应,排除C项;奠定生产资料公有制基础的是三大改造的基本完成,材料主要体现的是农村供销合作社采购业务情况,排除D项。故选B项。

4.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】一五计划的内容及成就

【详解】根据材料“严峻的安全形势要求中国必须尽快强大国防力量”和结合所学知识,为了加强国防建设,巩固新中国的安全,国家制定一五计划,优先发展重工业,D项正确;建立计划经济体制、对农业进行社会主义改造与加强国防力量没有直接关系,排除AB项;完成社会主义革命指的是1956年完成的三大改造,与材料时间不相符,排除C项。故选D项。

5.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】一五计划的内容及成就

【详解】据图片可知,1953年分币样币上出现汽车、轮船图案,此时我国正处于“一五”计划初期,重点发展工业,这些图案反映了中国人民发展工业的愿望 ,D项正确;1953年我国才开始实施“一五”计划,社会主义工业化处于起步阶段,排除A项;1953年中国汽车制造业刚刚起步,“享誉世界”不符合当时实际情况,排除B项;仅从这两张分币样币无法看出中国工农业比重情况,排除C项。故选D项。

6.【答案】C

【难度】0.85

【知识点】一五计划的内容及成就

【详解】据所学可知,1957年武汉长江大桥建成通车,是一五计划在交通建设方面成就,C项正确;1964年第一颗原子弹爆炸,属于全面建设社会主义时期成就,与一五计划时间不符,排除A项;辽宁舰在2012年交接入列,是改革开放时期成就,与材料一五计划时间不符,排除B项;东方红一号是1970年发射成功的,是“文革”时期成就,与材料时间不符,排除D项。故选C项。

7.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】人民代表大会制度的确立

【详解】根据材料“基层人大代表选举”并结合所学知识可知,人民代表大会制度是我国的根本政治制度,各级人民代表大会的代表由普选产生,代表人民行使当家作主的权力,体现了人民民主的原则,B项正确;政治协商制度主要体现的是中国共产党领导的多党合作和政治协商,重点在于党派间的协商议政,与基层人大代表选举场景不符,排除A项;虽然图中有女工投票,但仅从这一基层人大代表选举场景,重点突出的是人民参与民主选举,并非主要强调男女平等思想,排除C项;1954年我国还处于社会主义过渡时期,且邮票画面主要围绕基层人大代表选举,与社会主义现代化建设的内涵和场景没有直接关联,排除D项。故选B项。

8.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】人民代表大会制度的确立

【详解】题干主要比较了1954年宪法和《共同纲领》的异同点。相似之处是政权机关的规定有很多相似之处。不同之处是1954年宪法没有像《共同纲领》那样详细规定军事、经济、文教、民族、外交等制度和政策,1954年宪法对公民的基本权利和义务规定得更详细具体。 由此可以得出结论:1954年宪法以《共同纲领》为基础,但在某些方面(如公民权利和义务)有所发展。A项正确;虽然1954年宪法确实是第一部社会主义类型的宪法,但题干并未提到“社会主义”或“第一部”的相关内容,与题干无关。排除B项;是一部真正反映广大人民利益的宪法,但题干不是围绕人民利益展开的,材料体现的是继承与发展,排除C项;1954年宪法为我国的社会主义建设提供了保障,但题干未提及“社会主义建设”或“保障”的内容,属于无关选项。排除D项。故选A项。

二、综合题

9.【答案】(1)错误。正确。

(2)①:A。③:B。

示例:陕甘宁边区的民主政权建设。

说明:中国共产党大力推动抗日根据地的各项建设:建立抗日民主政权,实行民主选举;推行精兵简政,减轻人民负担;实行地主减租减息、农民交租交息的土地政策,开展大生产运动;倡导成立农民协会等群众性组织;制定新的选举条例,完善选举制度;鼓励农民监督边区政府和干部。陕甘宁边区的首府延安是敌后战场的战略总后方和指挥中枢。

(3)理解:历史的真正创造者是人民群众,中国共产党团结带领人民,取得了新民主主义革命的胜利;新中国的成立,使人民成为国家的主人;中国共产党始终代表最广大人民的根本利益;新中国成立后,人民群众的主人翁精神和创造力得以释放;国家发展要紧紧依靠人民,充分发挥人民的主体作用,尊重人民的首创精神;坚持人民对美好生活的向往就是中国共产党的奋斗目标等。

【难度】0.65

【知识点】人民代表大会制度的确立、抗日根据地的建立与发展、秋收起义、中华苏维埃共和国

【详解】(1)根据材料一“中共湖南省委制定了秋收起义计划,决定夺取长沙这样的中心城市……由于城里敌人力量强大,起义军受到严重挫折”可知,毛泽东领导的秋收起义失败,与南昌起义无关,因此填入错误;根据材料一“毛泽东果断地改变了原有部署,到国民党当局控制力量薄弱的乡村寻求立足点,保存力量”可知,秋收起义失败后,中国革命的重心从城市转移到乡村,因此填入正确。

(2)①:根据材料二“1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会通过的《中华苏维埃共和国宪法大纲》”可知,1931年冬,中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开。会议宣布成立中华苏维埃共和国临时中央政府,定都瑞金,通过《中华苏维埃共和国宪法大纲》,因此①对应A的位置。③:根据材料二“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”可知,该内容出自1954年召开的第一届全国人民代表大会通过的《中华人民共和国宪法》,因此③处对应B的位置。

示例:根据材料二“抗战时期,通过了新的《陕甘宁边区各级参议会选举条例》”可选陕甘宁边区的民主政权建设。

说明:结合所学抗日战争的陕甘宁边区的知识可知,中国共产党领导的八路军、新四军等抗日武装力量挺进敌后,将敌人的后方变成抗日的前线,到1940年,在华北、华中、华南和东北地区创建了有1亿多人口的抗日根据地和游击区,牵制和抗击了大量日军。中国共产党大力推动抗日根据地的各项建设:建立抗日民主政权,实行民主选举;推行精兵简政,减轻人民负担;实行地主减租减息、农民交租交息的土地政策,开展大生产运动;倡导成立农民协会等群众性组织;制定新的选举条例,完善选举制度;鼓励农民监督边区政府和干部。陕甘宁边区的首府延安是敌后战场的战略总后方和指挥中枢。

(3)理解:本题是开放性试题,围绕新民主主义革命、社会主义革命和建设时期人民群众地位变化的知识进行分析即可。历史的真正创造者是人民群众,中国共产党团结带领人民,取得了新民主主义革命的胜利;新中国的成立,使人民成为国家的主人;中国共产党始终代表最广大人民的根本利益;新中国成立后,人民群众的主人翁精神和创造力得以释放;国家发展要紧紧依靠人民,充分发挥人民的主体作用,尊重人民的首创精神;坚持人民对美好生活的向往就是中国共产党的奋斗目标等。

10.【答案】(1)背景:人民民主专政理论的指导,革命形势不断发展,新民主主义革命即将胜利。

(2)意义:实现了由新民主主义的国家制度向社会主义类型的国家制度的新的飞跃。成就:初步形成了一个包括宪法、行政组织法、刑法等众多法律在内的法律体系。

(3)优越性:社会基础的广泛性,代表广大人民的利益;民主集中制的权威性,保障人民群众的根本利益:是马克思主义理论同中国国情相结合的产物,具有先进性。

(4)主题:民主政治的创新与发展。

【难度】0.65

【知识点】一届政协会议的召开、人民代表大会制度的确立

【详解】(1)背景:根据材料一“《论人民民主专政》从理论上指导了建国准备工作,并用以统一各阶级、各党派、各团体参加建国准备工作的思想认识”,可知中国人民政治协商会议召开受人民民主专政理论的指导;由材料“9月29日,中国人民政治协商会议第一次全体会议顺利通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》”,可知中国人民政治协商会议召开,是因为革命形势不断发展,新民主主义革命即将胜利。因此中国人民政治协商会议召开的背景是人民民主专政理论的指导,革命形势不断发展,新民主主义革命即将胜利。

(2)意义:根据材料二“1954年的《中华人民共和国宪法》作为国家的根本大法,与《共同纲领》相比较,实现了由新民主主义的国家制度向社会主义类型的国家制度的新的飞跃,可知”1954年宪法特殊的历史意义在于实现了由新民主主义的国家制度向社会主义类型的国家制度的新的飞跃。

成就:根据材料二“初步形成了一个包括宪法、行政组织法、刑法等众多法律在内的法律体系”,可知新中国成立初期法制建设的成就是初步形成了一个包括宪法、行政组织法、刑法等众多法律在内的法律体系。

(3)优越性:根据材料“是因为广大人民群众选择它,人民群众信任它,有着广泛的群众基础”,可知,人民代表大会制度具有社会基础的广泛性,代表广大人民的利益;由“人民代表大会在民主的基础上集中,既尊重了多数人的意愿又照顾了少数人的合理要求”,可知,人民代表大会制度实行民主集中制原则,保障人民群众的根本利益;由“人民代表大会制度的理论是中国化的马克思主义理论,具有与众不同的独特性”,可知人民代表大会制度是马克思主义理论同中国国情相结合的产物,具有先进性。因此人民代表大会制度的优越性在于社会基础的广泛性,代表广大人民的利益;民主集中制的权威性,保障人民群众的根本利益:是马克思主义理论同中国国情相结合的产物,具有先进性。

(4)主题:结合所学知识可知,中国人民政治协商会议召开的背景是人民民主专政理论的指导,革命形势不断发展,新民主主义革命即将胜利。新中国成立初期法制建设的成就是初步形成了一个包括宪法、行政组织法、刑法等众多法律在内的法律体系;人民代表大会制度的优越性在于社会基础的广泛性,代表广大人民的利益;民主集中制的权威性,保障人民群众的根本利益:是马克思主义理论同中国国情相结合的产物,具有先进性。因此依据材料拟定一个恰当的主题民主政治的创新与发展。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化