第18课科技文化成就 2024-2025学年第二学期统编历史八年级下册同步学案(含解析)

文档属性

| 名称 | 第18课科技文化成就 2024-2025学年第二学期统编历史八年级下册同步学案(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 737.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-08 12:06:25 | ||

图片预览

文档简介

第18课 科技文化成就

学习目标:

1.掌握“两弹一星”的含义、人物及研制成功的意义;知道载人航天工程取得的成就;知道袁隆平发明籼型杂交水稻、屠呦呦发现青蒿素等史实;了解新中国文化事业发展的基本概况。

2.通过学习本课,激发爱国情感,感悟科学家为振兴中华而刻苦钻研、奋发图强的伟大精神,增强建设中国特色社会主义的决心和信心。

重难点:

1.重点:新中国的科技文化成就。

2.难点:分析新中国成立后科技文化发展的原因。

知识梳理:

一、从“两弹一星”到漫步太空

1.“两弹一星”(核弹、导弹、人造地球卫星)

(1)成就:1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。1966年,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行试验取得成功,我国有了可用于实战的导弹。1967年,我国第一颗氢弹爆炸成功。1970年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。

(2)影响:极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

2.航天成就:1999年11月,神舟一号发射成功,开启了我国的飞天之旅。2003年10月,杨利伟乘坐神舟五号飞船进入太空,并成功返回地面,我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家。2008年9月,神舟七号载人飞船升入太空,翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走。

二、杂交水稻与青蒿素

1.袁隆平培育出籼型杂交水稻

(1)地位:袁隆平是成功培育杂交水稻的第一人,获得我国首届最高科学技术奖,同时他也是第一个特等发明奖的获得者,被誉为“杂交水稻之父”。

(2)影响:为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献,对解决世界性饥饿问题也有重要贡献。

2.青蒿素:20世纪70年代初,中国药学家屠呦呦发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学和医学奖。

三、文化事业的发展

1.改革开放前

(1)方针:1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针。

(2)成果:文学、戏剧、电影、音乐等领域取得累累硕果。长篇小说《红岩》《青春之歌》、话剧《茶馆》、大型音乐舞蹈史诗《东方红》、电影《英雄儿女》《林则徐》等。

2.改革开放后:文化事业进一步发展,成果丰富。2012年,中国作家莫言获得诺贝尔文学奖。

同步练习:

一、选择题

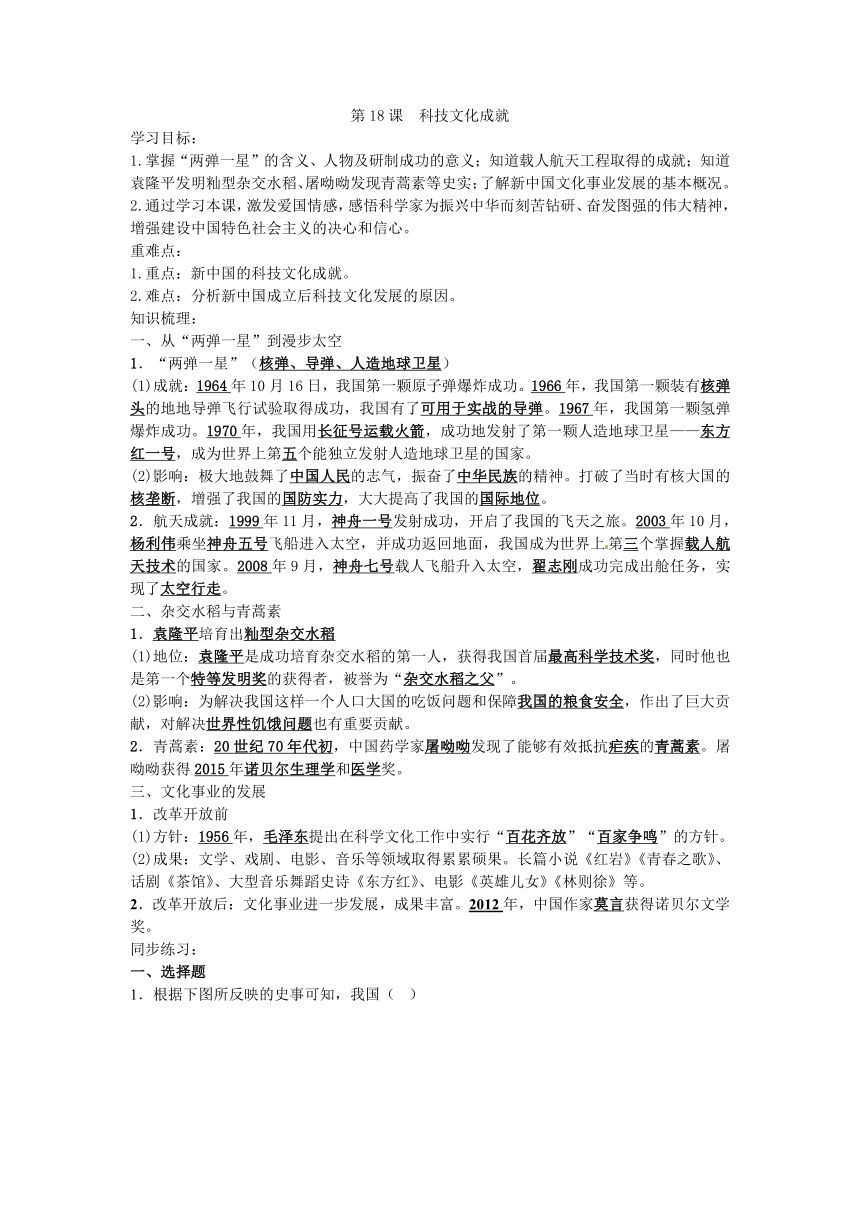

1.根据下图所反映的史事可知,我国( )

A.许多研究成果处于世界领先水平 B.科学技术水平位居于世界第一

C.实现了全面建成小康社会的目标 D.始终贯彻四个全面的战略决策

2.他决心向“饥恶魔”挑战,一生致力于“一粒种子改变世界”,专注田畴,播撒智慧,收获富足,为“稻粱谋”,为民生计,无愧侠之大者、国之仁士。他一生中最大的贡献是( )

【答案】A

【难度】0.65

【知识点】籼型杂交水稻

【详解】据材料“向‘饥恶魔’挑战”“一粒种子改变世界”“专注田畴” 可知,这里说的是袁隆平。袁隆平成功培育籼型杂交水稻,提高了粮食产量,为解决全球粮食问题作出巨大贡献 ,A项正确;屠呦呦发现了青蒿素,用于治疗疟疾,与材料描述不符,排除B项;“两弹一星” 是众多科研工作者共同努力的成果,主要是在国防科技领域取得突破,和材料中农业相关内容不匹配,排除C项;载人航天工程是众多航天科研人员参与的项目,主要涉及航天领域,与材料中致力于农业、解决饥饿问题不相关,排除D项。故选A项。

3.截至2024年9月19日,我国已发射60颗北斗导航卫星,标志着北斗三号全球卫星导航系统工程正式收官!回顾“中国星座”30年建设历程,从无到有,无数科研人员聚力攻关,自主研制成功了一流的北斗卫星导航系统。据此可知,北斗系统反映我国科学家( )

A.开放合作的精神 B.百折不挠的精神

C.艰苦奋斗的精神 D.自主创新的精神

4.1964年10月16日,在我国大西北的罗布泊,一声巨响,使全世界都为之震撼。聂荣臻元帅说:“这个东西好,有了这个东西,世界要重新了解中国了,中国人民的脊梁挺起来了!”让中国人民挺起脊梁的“这个东西”是指( )

A.我国自主研发的第一颗原子弹 B.我国第一颗人造地球卫星

C.我国自主建造的第一个空间站 D.我国第一艘国产航空母舰

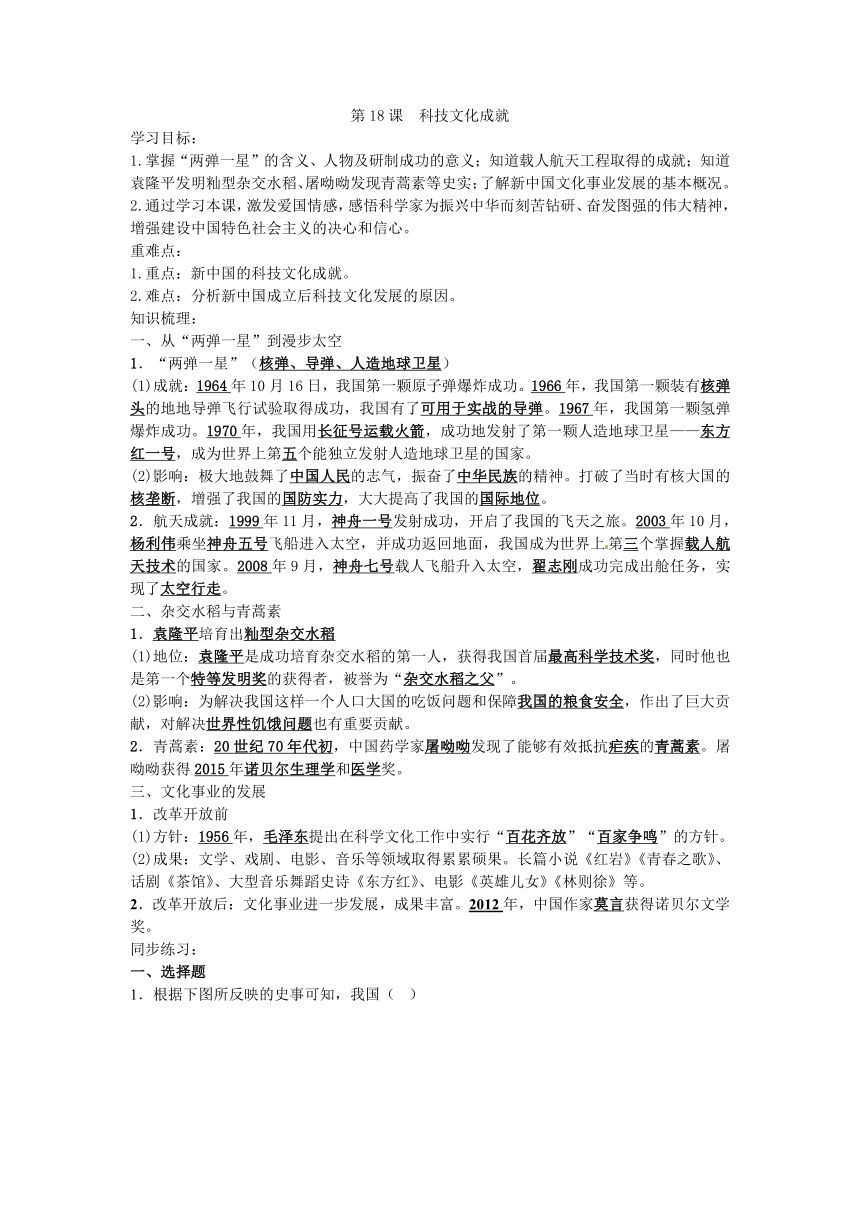

5.时空观念是历史学科的核心素养之一。从下面的时间轴及所学可知,其中表述正确的是( )

A.火箭军成功发射了我国第一颗原子弹

B.屠呦呦发现了用来抵抗虐疾的青蒿素

C.神舟五号飞船首次实现了太空行走

D.东方红卫星发射打破了当时核大国的核垄断

6.近年来,我国现代化产业体系更加健全,一批高端化、智能化、绿色化新型支柱产业快速崛起。这些“新型支柱产业”出现的根本原因是( )

A.世界联系的加强 B.人民素质的提高

C.生活方式的改变 D.科学技术的进步

7.下图是1999年中共中央、国务院、中央军委为研制“两弹一星”作出突出贡献的23位科技专家颁发的“两弹一星功勋奖章”,下列人物中最有可能获得该奖章的是( )

A.邓稼先、钱学森 B.邓稼先、杨利伟

C.钱学森、杨利伟 D.袁隆平、屠呦呦

8.美国学者约翰·W·刘易斯在著作中写道:“1964年秋,中国西北的戈壁滩上升起的蘑菇云,使这个国家迅速跻身核大国行列,极大改变了冷战时期的战略平衡。”这一描述反映的成就是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功 B.第一颗氢弹试验成功

C.第一颗人造卫星发射成功 D.第一艘核潜艇下水

二、综合题

9.阅读材料,完成下列要求。

材料一 参加中共一大部分代表的基本情况

代表 年龄 主要经历

毛泽东 28 师范生、从教,曾在湖南、湖北参加过五四运动。

陈潭秋 25

李达 31 留日学生,回国后从教,曾在上海、北京参加过五四运动

董必武 35

王尽美 23 师范生,曾在山东参加过五四运动

材料二 20世纪70﹣80年代初中国公派留学生统计概况(部分)

1972年底至1978年底 1978年9月底至1981年底

所学领域 人数 比例 所学领域 人数 比例

语言学科 1451人 93.7% 语言学科 1150人 15.4%

自然科学 97人 6.3% 自然科学 6039人 81.0%

其他 267人 3.6%

——摘编自章开沅、余子侠《中国人留学史》

(1)据材料一,从年龄、身份与主要经历看,分析中共一大主要代表的共同特点。

(2)据材料二,概括20世纪70年代到80年代初中国公派留学生人数和学习内容的变化,并结合所学知识,分析产生变化的原因。

(3)综合上述材料,谈谈你对青年学生与国家发展关系的认识。

10.阅读材料,完成下列要求。

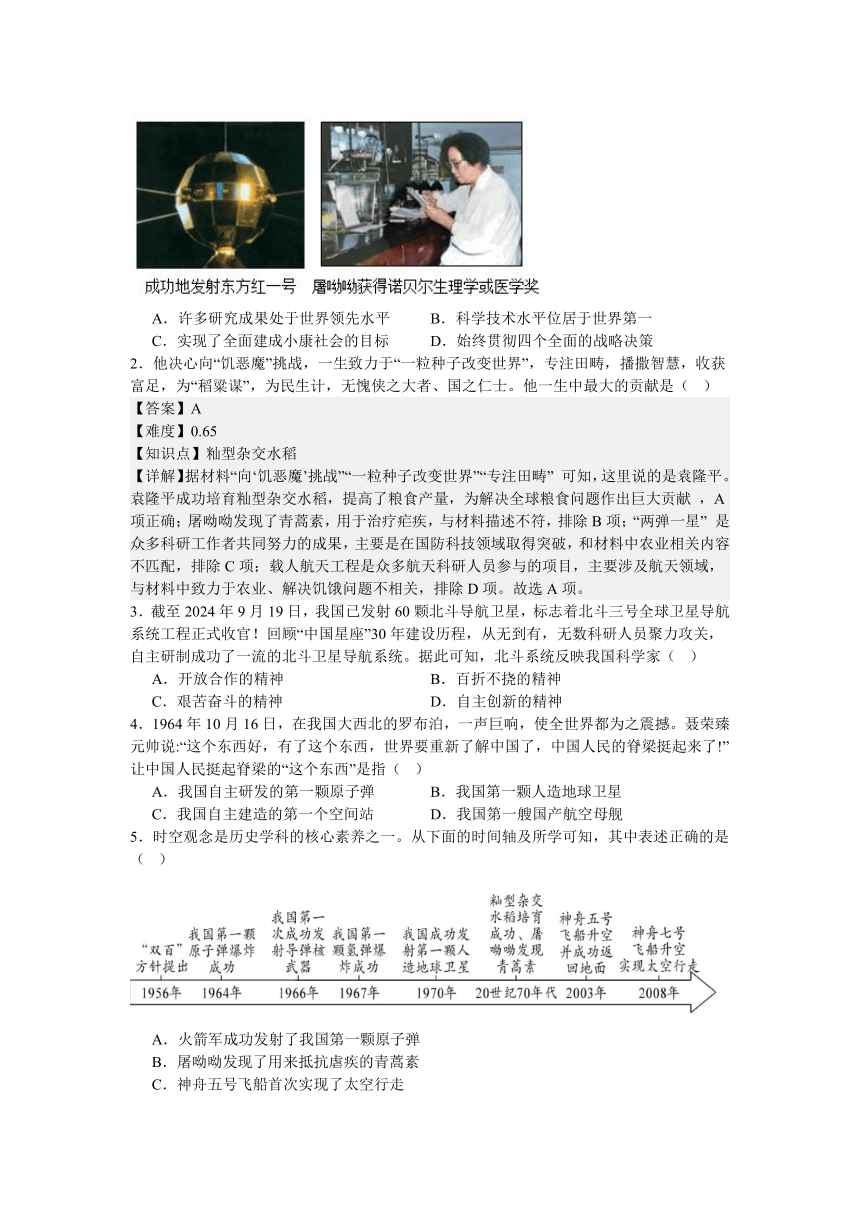

材料一 新中国成立以来的劳动宣传画

出版时间 1954年 1980-1989年

宣传画 图1 《劳动创造了幸福生活》 图2《社会主义新农村》

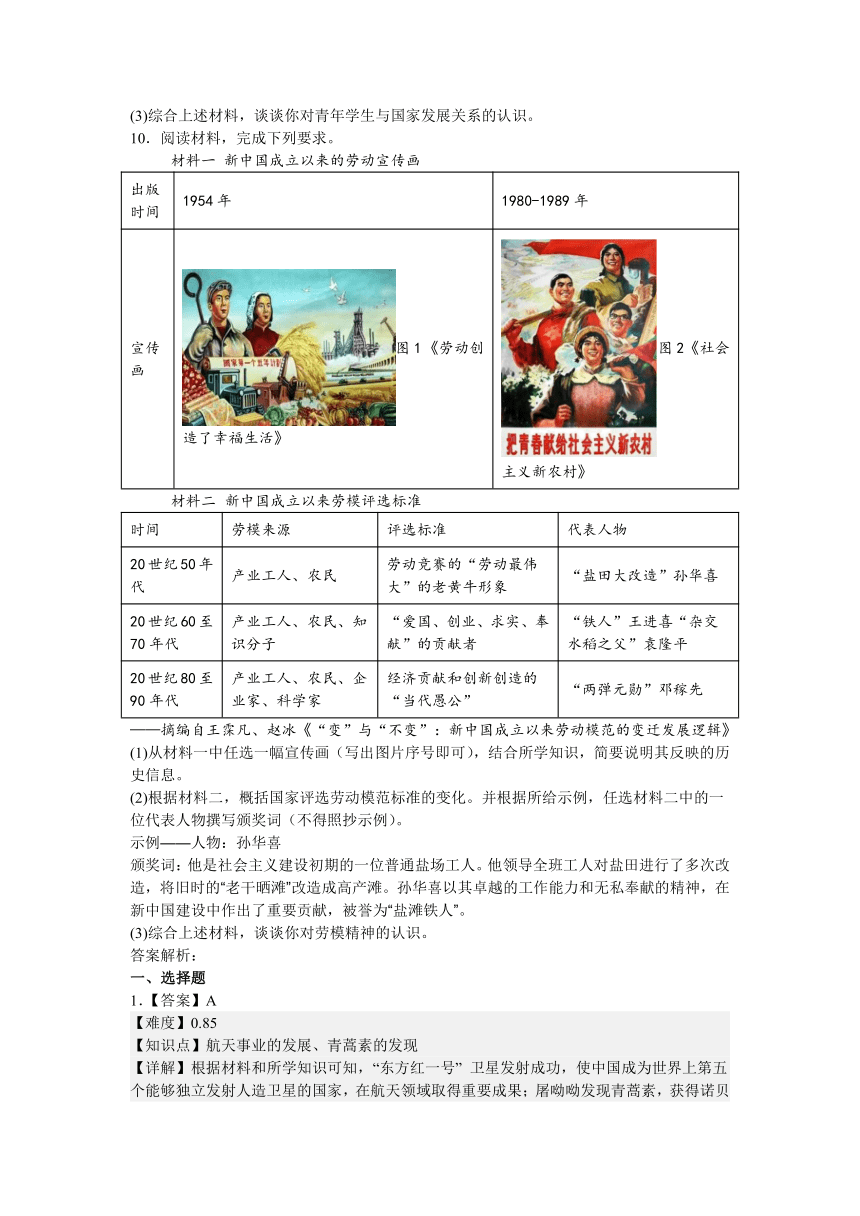

材料二 新中国成立以来劳模评选标准

时间 劳模来源 评选标准 代表人物

20世纪50年代 产业工人、农民 劳动竞赛的“劳动最伟大”的老黄牛形象 “盐田大改造”孙华喜

20世纪60至70年代 产业工人、农民、知识分子 “爱国、创业、求实、奉献”的贡献者 “铁人”王进喜“杂交水稻之父”袁隆平

20世纪80至90年代 产业工人、农民、企业家、科学家 经济贡献和创新创造的“当代愚公” “两弹元勋”邓稼先

——摘编自王霂凡、赵冰《“变”与“不变”:新中国成立以来劳动模范的变迁发展逻辑》

(1)从材料一中任选一幅宣传画(写出图片序号即可),结合所学知识,简要说明其反映的历史信息。

(2)根据材料二,概括国家评选劳动模范标准的变化。并根据所给示例,任选材料二中的一位代表人物撰写颁奖词(不得照抄示例)。

示例——人物:孙华喜

颁奖词:他是社会主义建设初期的一位普通盐场工人。他领导全班工人对盐田进行了多次改造,将旧时的“老干晒滩”改造成高产滩。孙华喜以其卓越的工作能力和无私奉献的精神,在新中国建设中作出了重要贡献,被誉为“盐滩铁人”。

(3)综合上述材料,谈谈你对劳模精神的认识。

答案解析:

一、选择题

1.【答案】A

【难度】0.85

【知识点】航天事业的发展、青蒿素的发现

【详解】根据材料和所学知识可知,“东方红一号” 卫星发射成功,使中国成为世界上第五个能够独立发射人造卫星的国家,在航天领域取得重要成果;屠呦呦发现青蒿素,获得诺贝尔生理学或医学奖,为全球疟疾防治作出巨大贡献,在医学研究方面处于世界领先地位。这两个事例体现了我国许多研究成果处于世界领先水平,A项正确;虽然我国在航天、医学等领域取得了显著成就,但不能就此说我国科学技术水平位居世界第一,排除B项;题干中的图片仅展示了科技领域的成果,不能直接体现全面建成小康社会这一目标的实现,排除C项;题干中的图片主要反映的是科技成就,与 “四个全面” 战略决策无关,排除D项。故选A项。

2.【难度】0.65

【知识点】籼型杂交水稻

【详解】据材料“向‘饥恶魔’挑战”“一粒种子改变世界”“专注田畴” 可知,这里说的是袁隆平。袁隆平成功培育籼型杂交水稻,提高了粮食产量,为解决全球粮食问题作出巨大贡献 ,A项正确;屠呦呦发现了青蒿素,用于治疗疟疾,与材料描述不符,排除B项;“两弹一星” 是众多科研工作者共同努力的成果,主要是在国防科技领域取得突破,和材料中农业相关内容不匹配,排除C项;载人航天工程是众多航天科研人员参与的项目,主要涉及航天领域,与材料中致力于农业、解决饥饿问题不相关,排除D项。故选A项。

3.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】航天事业的发展

【详解】据题干“从无到有,无数科研人员聚力攻关,自主研制成功了一流的北斗卫星导航系统”可知,材料强调 “自主研制成功了一流的北斗卫星导航系统” ,突出了我国科学家依靠自身力量进行科研创新,在关键技术上不依赖国外,这体现的是自主创新精神,D项正确;开放合作精神主要指与国外或外部合作,而材料没有涉及与国外或外部合作相关内容,主要强调的是自主创新,排除A项;百折不挠精神,主要强调面对挫折不退缩,而材料强调的是自主研制,不符合题意,排除B项;艰苦奋斗精神,侧重于在艰苦条件下努力奋斗,而文段核心在于自主研制、创新,并非强调艰苦条件下的奋斗,排除C项。故选D项。

4.【答案】A

【难度】0.85

【知识点】“两弹一星”

【详解】据题干“1964年10月16日,在我国大西北的罗布泊,一声巨响,使全世界都为之震撼。”结合所学可知,1964年10月16日,我国在新疆罗布泊成功试爆了第一颗自主研发的原子弹。这一事件标志着中国成为继美、苏、英、法之后第五个拥有核武器的国家,极大提升了国际地位和国防实力,A项正确;人造卫星对应1970年“东方红一号”,排除B项;空间站和航母均为21世纪的成就,与题干时间不符,排除CD项。故选A项。

5.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】青蒿素的发现

【详解】据题干时间轴信息和所学知识可知,20 世纪 70 年代,屠呦呦发现青蒿素,为全球抗疟事业作出重大贡献,B项正确;火箭军,其前身是 1966 年组建的第二炮兵部队,2015 年 12 月 31 日,第二炮兵正式更名为火箭军,而我国第一颗原子弹爆炸成功是在1964年,当时还没有组建火箭军,排除A项;神舟五号飞船是中国首次载人航天飞行,实现太空行走的是神舟七号飞船,排除C项;东方红卫星是我国成功发射的第一颗人造地球卫星,打破当时核大国核垄断的是我国第一颗原子弹爆炸成功,排除D项。故选B项。

6.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】计算机网络技术的应用

【详解】据材料“产业体系更加健全,一批高端化、智能化、绿色化新型支柱产业快速崛起”可知,科学技术的进步是推动产业高端化、智能化、绿色化发展的核心力量。新技术的突破与应用,催生了新的产业形态和商业模式,是新型支柱产业出现的根本原因,D项正确;世界联系加强主要是提供了产业发展的外部交流环境,有助于产业获取资源、拓展市场等,但并非新型支柱产业出现的根本原因,排除A项;人民素质提高对产业发展有促进作用,比如能提供更优质劳动力等,但不是新型支柱产业兴起的根源,排除B项;生活方式改变会引发市场需求变化,从而推动产业发展和调整,但不是新型支柱产业出现的根本动力,排除C项。故选D项。

7.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】“两弹一星”

【详解】根据题干信息“两弹一星功勋奖章”,结合所学知识可知,邓稼先是中国核武器研制工作的开拓者和奠基者,为中国核武器、原子武器的研发做出了重要贡献,被称为“两弹元勋”。钱学森是国际知名的火箭专家,参与组织领导了中国运载火箭、导弹、卫星的研制和试验工作,为中国航天事业的发展作出了巨大贡献。因此最有可能获得该奖章的是邓稼先、钱学森,A项正确;杨利伟,国际宇航科学院院士、特级航天员、中国首飞太空第一人,与“两弹一星”没有联系,排除BC项;袁隆平培育出籼型杂交水稻,被誉为“杂交水稻之父”,屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖,与“两弹一星”没有联系,排除D项。故选A项。

8.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】“两弹一星”

【详解】据题干“1964年秋,中国西北的戈壁滩上升起的蘑菇云,使这个国家迅速跻身核大国行列,极大改变了冷战时期的战略平衡。”和所学知识可知,1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功。这增强了我国的国防力量,打破了帝国主义的核垄断,对维护世界和平具有重要意义,A项正确;1967年6月,我国第一颗氢弹试验成功,与题干时间不符,排除B项;1970年4月,我国第一颗人造卫星发射成功,与题干时间不符,排除C项;1970年12月,我国第一艘核潜艇下水,与题干时间不符,排除D项。故选A项。

二、综合题

9.【答案】(1)共同特点:年轻;知识分子,以教师、学生为主;大部分参加过五四运动。

(2)变化:留学生人数总体增多;以学习语言学科为主到学习自然科学为主。

原因:真理标准问题大讨论(思想解放);中共十一届三中全会召开,以经济建设为中心;经济体制改革;对外开放;中美关系缓和等。(任答两点)

(3)青年学生是国家发展的重要力量。青年学生应将个人发展与国家命运紧密相连,努力学习,为国家的繁荣富强贡献自己的智慧和力量。

【难度】0.65

【知识点】十一届三中全会、改革开放之前的教育概况、素质教育的推进、中国共产党的成立

【详解】(1)特点:根据材料一“代表、年龄、主要经历”和所学知识可知,年龄方面:从材料一表格中代表们的年龄来看,毛泽东28岁、陈潭秋25岁、李达31岁、董必武35岁、王尽美23岁,他们大多较为年轻,处于青年阶段。身份方面:毛泽东、陈潭秋、王尽美是师范生,李达是留日学生,他们多为知识分子。主要经历方面:毛泽东曾在湖南、湖北参加过五四运动,李达曾在上海、北京参加过五四运动,王尽美曾在山东参加过五四运动,他们都积极参与过五四运动,代表年龄。故共同特点:年轻;知识分子,以教师、学生为主;大部分参加过五四运动。

(2)变化:根据表中数据信息可知,1978年9月底至1981年底语言学科、自然科学公派留学生人数相比1972年底至1978年底人数大幅上升,语言学科公派留学生人数比例由93.7%下降至15.4%,自然科学公派留学生人数比例由6.3%增至81.0%。根据表中各领域留学生人数及比例的变化情况可得出,留学生人数增多;学习领域更加广泛;语言学科留学人数占比下降;自然科学留学人数占比增加。

原因:根据时间信息“1978年9月底至1981年底“并结合所学知识可知,真理标准问题大讨论打破了“两个凡是”的束缚,解放了人们的思想,为各项政策的调整和变革奠定了思想基础,也促使更多人认识到学习先进科学技术的重要性,从而影响了留学专业的选择。中共十一届三中全会召开,确定了以经济建设为中心,国家需要大量掌握自然科学知识的人才来推动经济发展,所以公派留学生更多地倾向于学习自然科学领域。经济体制改革的推进和对外开放政策的实施,使得中国与世界的经济、科技交流日益频繁,对自然科学领域的专业人才需求大增,因此公派留学生学习自然科学的比例大幅上升。中美关系缓和,为中国与西方国家的交流合作创造了更有利的国际环境,中国能够更方便地派遣留学生到国外学习先进的自然科学知识和技术。故原因:真理标准问题大讨论(思想解放);中共十一届三中全会召开,以经济建设为中心;经济体制改革;对外开放;中美关系缓和等。(任答两点)

(3)认识:综合材料信息可知,材料一中中共一大青年代表以知识分子身份投身革命,推动国家命运转折;材料二中20世纪70-80年代青年留学生通过学习先进知识助力国家建设。可见,青年学生是国家发展的关键力量,他们将个人志向融入国家需求,以知识和行动为国家繁荣、民族复兴贡献力量,其成长与国家发展紧密相连。故认识为青年学生是国家发展的重要力量。青年学生应将个人发展与国家命运紧密相连,努力学习,为国家的繁荣富强贡献自己的智慧和力量。

10.【答案】(1)图1:从1953年开始,国家开始“一五计划”,该计划的主要目的是集中力量发展重工业,广大人民群众开始投身于国家工业化建设当中,一五计划的完成使得中国开始改变工业落后的面貌。因此党和政府对各条产业战线上的劳动模范进行表彰和宣传。

图2:中共十一届三中全会后,国家开始实行改革开放的伟大决策,改革从农村开始,以安徽凤阳小岗村为试点,实行“分田到户,自负盈亏”。在中央的支持和倡导下,家庭联产承包责任制逐步在全国推广开来,极大提高了广大农民生产积极性。(正确写出图片序号,说明图片信息)

(2)变化:由以产业工人、农民为主转向行业多元化;由注重体力劳动转向重视创新;由普通民众扩展到企业家和科学家。(任答1点)

颁奖词:

示例1:人物:王进喜颁奖词:他是在社会主义建设探索时期的一位石油工人。他因用自己的身体制伏井喷而家喻户晓,人称“铁人”。他以艰苦创业的精神,为新中国的石油行业发展作出巨大贡献。

示例2:人物:袁隆平颁奖词:在20世纪70年代,农业科学家袁隆平经过多年反复试验,成功培育出多产的“籼型杂交水稻”。袁隆平团队和他的杂交水稻为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献,他被誉为“杂交水稻之父”。

示例3:人物:邓稼先颁奖词:在新中国成立初期,邓稼先科研团队专心致力于原子弹研究。他长期隐姓埋名,在戈壁滩上默默无闻地工作和奉献着。原子弹的爆炸成功,极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位,他被誉为“两弹元勋”。

(3)认识:每个时代的劳模都是时代的领跑者、社会的奉献者和卓越的创造者;劳模精神,生动诠释了社会主义核心价值观,是我们的宝贵精神财富和强大精神力量;我们也要做新时代青年,学习劳模精神,努力学习,掌握本领,将来报效祖国。

【难度】0.65

【知识点】一五计划的内容及成就、建设成就和模范人物、家庭联产承包责任制、“两弹一星”

【详解】(1)图1:根据材料一所给的图片“图1《劳动创造了幸福生活》”“1954年”等信息和所学一五计划知识, 从人民群众投身国家工业化建设的角度,分析概括说明其反映的历史信息,如:从1953年开始,国家开始“一五计划”,该计划的主要目的是集中力量发展重工业,广大人民群众开始投身于国家工业化建设当中,一五计划的完成使得中国开始改变工业落后的面貌。因此党和政府对各条产业战线上的劳动模范进行表彰和宣传。

图2:根据材料一所给的图片“图2《社会主义新农村》”“1980—1989年”等信息和所学农村经济体制改革相关,从背景、内容、影响等方面,分析概括说明其反映的历史信息,如:中共十一届三中全会后,国家开始实行改革开放的伟大决策,改革从农村开始,以安徽凤阳小岗村为试点,实行“分田到户,自负盈亏”。在中央的支持和倡导下,家庭联产承包责任制逐步在全国推广开来,极大提高了广大农民生产积极性。

(2)变化:根据材料二“产业工人、农民——产业工人、农民、知识分子——产业工人、农民、企业家、科学家”可知变化是由以产业工人、农民为主转向行业多元化;根据材料二“产业工人、农民、企业家、科学家”可知变化是由注重体力劳动转向重视创新;由普通民众扩展到企业家和科学家。

颁奖词:根据材料二题干所给的示例可知,首先介绍代表人物的身份等基本信息,再介绍工作贡献,最后最明确其体现的精神、获得的荣誉等。根据示例格式,从材料二所给的“铁人”王进喜、“杂交水稻之父”袁隆平、“两弹元勋”邓稼先当中任选一位代表人物为其撰写颁奖词,史实准确,不得照抄示例,如:

示例1:人物:王进喜。颁奖词:他是在社会主义建设探索时期的一位石油工人。他因用自己的身体制伏井喷而家喻户晓,人称“铁人”。他以艰苦创业的精神,为新中国的石油行业发展作出巨大贡献。

示例2:人物:袁隆平。颁奖词:在20世纪70年代,农业科学家袁隆平经过多年反复试验,成功培育出多产的“籼型杂交水稻”。袁隆平团队和他的杂交水稻为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献,他被誉为“杂交水稻之父”。

示例3:人物:邓稼先。颁奖词:在新中国成立初期,邓稼先科研团队专心致力于原子弹研究。他长期隐姓埋名,在戈壁滩上默默无闻地工作和奉献着。原子弹的爆炸成功,极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位,他被誉为“两弹元勋”。

(3)认识:材料一反映了一五计划时期和农村经济体制改革时期体现的精神,材料二反映了新中国成立以来劳模评选标准变化,综合上述材料信息,从劳模性质特点、劳模精神的本质、学习发挥劳模精神等角度,分析概括出对劳模精神的认识,如:每个时代的劳模都是时代的领跑者、社会的奉献者和卓越的创造者;劳模精神,生动诠释了社会主义核心价值观,是我们的宝贵精神财富和强大精神力量;我们也要做新时代青年,学习劳模精神,努力学习,掌握本领,将来报效祖国。

学习目标:

1.掌握“两弹一星”的含义、人物及研制成功的意义;知道载人航天工程取得的成就;知道袁隆平发明籼型杂交水稻、屠呦呦发现青蒿素等史实;了解新中国文化事业发展的基本概况。

2.通过学习本课,激发爱国情感,感悟科学家为振兴中华而刻苦钻研、奋发图强的伟大精神,增强建设中国特色社会主义的决心和信心。

重难点:

1.重点:新中国的科技文化成就。

2.难点:分析新中国成立后科技文化发展的原因。

知识梳理:

一、从“两弹一星”到漫步太空

1.“两弹一星”(核弹、导弹、人造地球卫星)

(1)成就:1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。1966年,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行试验取得成功,我国有了可用于实战的导弹。1967年,我国第一颗氢弹爆炸成功。1970年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。

(2)影响:极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

2.航天成就:1999年11月,神舟一号发射成功,开启了我国的飞天之旅。2003年10月,杨利伟乘坐神舟五号飞船进入太空,并成功返回地面,我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家。2008年9月,神舟七号载人飞船升入太空,翟志刚成功完成出舱任务,实现了太空行走。

二、杂交水稻与青蒿素

1.袁隆平培育出籼型杂交水稻

(1)地位:袁隆平是成功培育杂交水稻的第一人,获得我国首届最高科学技术奖,同时他也是第一个特等发明奖的获得者,被誉为“杂交水稻之父”。

(2)影响:为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献,对解决世界性饥饿问题也有重要贡献。

2.青蒿素:20世纪70年代初,中国药学家屠呦呦发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学和医学奖。

三、文化事业的发展

1.改革开放前

(1)方针:1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针。

(2)成果:文学、戏剧、电影、音乐等领域取得累累硕果。长篇小说《红岩》《青春之歌》、话剧《茶馆》、大型音乐舞蹈史诗《东方红》、电影《英雄儿女》《林则徐》等。

2.改革开放后:文化事业进一步发展,成果丰富。2012年,中国作家莫言获得诺贝尔文学奖。

同步练习:

一、选择题

1.根据下图所反映的史事可知,我国( )

A.许多研究成果处于世界领先水平 B.科学技术水平位居于世界第一

C.实现了全面建成小康社会的目标 D.始终贯彻四个全面的战略决策

2.他决心向“饥恶魔”挑战,一生致力于“一粒种子改变世界”,专注田畴,播撒智慧,收获富足,为“稻粱谋”,为民生计,无愧侠之大者、国之仁士。他一生中最大的贡献是( )

【答案】A

【难度】0.65

【知识点】籼型杂交水稻

【详解】据材料“向‘饥恶魔’挑战”“一粒种子改变世界”“专注田畴” 可知,这里说的是袁隆平。袁隆平成功培育籼型杂交水稻,提高了粮食产量,为解决全球粮食问题作出巨大贡献 ,A项正确;屠呦呦发现了青蒿素,用于治疗疟疾,与材料描述不符,排除B项;“两弹一星” 是众多科研工作者共同努力的成果,主要是在国防科技领域取得突破,和材料中农业相关内容不匹配,排除C项;载人航天工程是众多航天科研人员参与的项目,主要涉及航天领域,与材料中致力于农业、解决饥饿问题不相关,排除D项。故选A项。

3.截至2024年9月19日,我国已发射60颗北斗导航卫星,标志着北斗三号全球卫星导航系统工程正式收官!回顾“中国星座”30年建设历程,从无到有,无数科研人员聚力攻关,自主研制成功了一流的北斗卫星导航系统。据此可知,北斗系统反映我国科学家( )

A.开放合作的精神 B.百折不挠的精神

C.艰苦奋斗的精神 D.自主创新的精神

4.1964年10月16日,在我国大西北的罗布泊,一声巨响,使全世界都为之震撼。聂荣臻元帅说:“这个东西好,有了这个东西,世界要重新了解中国了,中国人民的脊梁挺起来了!”让中国人民挺起脊梁的“这个东西”是指( )

A.我国自主研发的第一颗原子弹 B.我国第一颗人造地球卫星

C.我国自主建造的第一个空间站 D.我国第一艘国产航空母舰

5.时空观念是历史学科的核心素养之一。从下面的时间轴及所学可知,其中表述正确的是( )

A.火箭军成功发射了我国第一颗原子弹

B.屠呦呦发现了用来抵抗虐疾的青蒿素

C.神舟五号飞船首次实现了太空行走

D.东方红卫星发射打破了当时核大国的核垄断

6.近年来,我国现代化产业体系更加健全,一批高端化、智能化、绿色化新型支柱产业快速崛起。这些“新型支柱产业”出现的根本原因是( )

A.世界联系的加强 B.人民素质的提高

C.生活方式的改变 D.科学技术的进步

7.下图是1999年中共中央、国务院、中央军委为研制“两弹一星”作出突出贡献的23位科技专家颁发的“两弹一星功勋奖章”,下列人物中最有可能获得该奖章的是( )

A.邓稼先、钱学森 B.邓稼先、杨利伟

C.钱学森、杨利伟 D.袁隆平、屠呦呦

8.美国学者约翰·W·刘易斯在著作中写道:“1964年秋,中国西北的戈壁滩上升起的蘑菇云,使这个国家迅速跻身核大国行列,极大改变了冷战时期的战略平衡。”这一描述反映的成就是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功 B.第一颗氢弹试验成功

C.第一颗人造卫星发射成功 D.第一艘核潜艇下水

二、综合题

9.阅读材料,完成下列要求。

材料一 参加中共一大部分代表的基本情况

代表 年龄 主要经历

毛泽东 28 师范生、从教,曾在湖南、湖北参加过五四运动。

陈潭秋 25

李达 31 留日学生,回国后从教,曾在上海、北京参加过五四运动

董必武 35

王尽美 23 师范生,曾在山东参加过五四运动

材料二 20世纪70﹣80年代初中国公派留学生统计概况(部分)

1972年底至1978年底 1978年9月底至1981年底

所学领域 人数 比例 所学领域 人数 比例

语言学科 1451人 93.7% 语言学科 1150人 15.4%

自然科学 97人 6.3% 自然科学 6039人 81.0%

其他 267人 3.6%

——摘编自章开沅、余子侠《中国人留学史》

(1)据材料一,从年龄、身份与主要经历看,分析中共一大主要代表的共同特点。

(2)据材料二,概括20世纪70年代到80年代初中国公派留学生人数和学习内容的变化,并结合所学知识,分析产生变化的原因。

(3)综合上述材料,谈谈你对青年学生与国家发展关系的认识。

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 新中国成立以来的劳动宣传画

出版时间 1954年 1980-1989年

宣传画 图1 《劳动创造了幸福生活》 图2《社会主义新农村》

材料二 新中国成立以来劳模评选标准

时间 劳模来源 评选标准 代表人物

20世纪50年代 产业工人、农民 劳动竞赛的“劳动最伟大”的老黄牛形象 “盐田大改造”孙华喜

20世纪60至70年代 产业工人、农民、知识分子 “爱国、创业、求实、奉献”的贡献者 “铁人”王进喜“杂交水稻之父”袁隆平

20世纪80至90年代 产业工人、农民、企业家、科学家 经济贡献和创新创造的“当代愚公” “两弹元勋”邓稼先

——摘编自王霂凡、赵冰《“变”与“不变”:新中国成立以来劳动模范的变迁发展逻辑》

(1)从材料一中任选一幅宣传画(写出图片序号即可),结合所学知识,简要说明其反映的历史信息。

(2)根据材料二,概括国家评选劳动模范标准的变化。并根据所给示例,任选材料二中的一位代表人物撰写颁奖词(不得照抄示例)。

示例——人物:孙华喜

颁奖词:他是社会主义建设初期的一位普通盐场工人。他领导全班工人对盐田进行了多次改造,将旧时的“老干晒滩”改造成高产滩。孙华喜以其卓越的工作能力和无私奉献的精神,在新中国建设中作出了重要贡献,被誉为“盐滩铁人”。

(3)综合上述材料,谈谈你对劳模精神的认识。

答案解析:

一、选择题

1.【答案】A

【难度】0.85

【知识点】航天事业的发展、青蒿素的发现

【详解】根据材料和所学知识可知,“东方红一号” 卫星发射成功,使中国成为世界上第五个能够独立发射人造卫星的国家,在航天领域取得重要成果;屠呦呦发现青蒿素,获得诺贝尔生理学或医学奖,为全球疟疾防治作出巨大贡献,在医学研究方面处于世界领先地位。这两个事例体现了我国许多研究成果处于世界领先水平,A项正确;虽然我国在航天、医学等领域取得了显著成就,但不能就此说我国科学技术水平位居世界第一,排除B项;题干中的图片仅展示了科技领域的成果,不能直接体现全面建成小康社会这一目标的实现,排除C项;题干中的图片主要反映的是科技成就,与 “四个全面” 战略决策无关,排除D项。故选A项。

2.【难度】0.65

【知识点】籼型杂交水稻

【详解】据材料“向‘饥恶魔’挑战”“一粒种子改变世界”“专注田畴” 可知,这里说的是袁隆平。袁隆平成功培育籼型杂交水稻,提高了粮食产量,为解决全球粮食问题作出巨大贡献 ,A项正确;屠呦呦发现了青蒿素,用于治疗疟疾,与材料描述不符,排除B项;“两弹一星” 是众多科研工作者共同努力的成果,主要是在国防科技领域取得突破,和材料中农业相关内容不匹配,排除C项;载人航天工程是众多航天科研人员参与的项目,主要涉及航天领域,与材料中致力于农业、解决饥饿问题不相关,排除D项。故选A项。

3.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】航天事业的发展

【详解】据题干“从无到有,无数科研人员聚力攻关,自主研制成功了一流的北斗卫星导航系统”可知,材料强调 “自主研制成功了一流的北斗卫星导航系统” ,突出了我国科学家依靠自身力量进行科研创新,在关键技术上不依赖国外,这体现的是自主创新精神,D项正确;开放合作精神主要指与国外或外部合作,而材料没有涉及与国外或外部合作相关内容,主要强调的是自主创新,排除A项;百折不挠精神,主要强调面对挫折不退缩,而材料强调的是自主研制,不符合题意,排除B项;艰苦奋斗精神,侧重于在艰苦条件下努力奋斗,而文段核心在于自主研制、创新,并非强调艰苦条件下的奋斗,排除C项。故选D项。

4.【答案】A

【难度】0.85

【知识点】“两弹一星”

【详解】据题干“1964年10月16日,在我国大西北的罗布泊,一声巨响,使全世界都为之震撼。”结合所学可知,1964年10月16日,我国在新疆罗布泊成功试爆了第一颗自主研发的原子弹。这一事件标志着中国成为继美、苏、英、法之后第五个拥有核武器的国家,极大提升了国际地位和国防实力,A项正确;人造卫星对应1970年“东方红一号”,排除B项;空间站和航母均为21世纪的成就,与题干时间不符,排除CD项。故选A项。

5.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】青蒿素的发现

【详解】据题干时间轴信息和所学知识可知,20 世纪 70 年代,屠呦呦发现青蒿素,为全球抗疟事业作出重大贡献,B项正确;火箭军,其前身是 1966 年组建的第二炮兵部队,2015 年 12 月 31 日,第二炮兵正式更名为火箭军,而我国第一颗原子弹爆炸成功是在1964年,当时还没有组建火箭军,排除A项;神舟五号飞船是中国首次载人航天飞行,实现太空行走的是神舟七号飞船,排除C项;东方红卫星是我国成功发射的第一颗人造地球卫星,打破当时核大国核垄断的是我国第一颗原子弹爆炸成功,排除D项。故选B项。

6.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】计算机网络技术的应用

【详解】据材料“产业体系更加健全,一批高端化、智能化、绿色化新型支柱产业快速崛起”可知,科学技术的进步是推动产业高端化、智能化、绿色化发展的核心力量。新技术的突破与应用,催生了新的产业形态和商业模式,是新型支柱产业出现的根本原因,D项正确;世界联系加强主要是提供了产业发展的外部交流环境,有助于产业获取资源、拓展市场等,但并非新型支柱产业出现的根本原因,排除A项;人民素质提高对产业发展有促进作用,比如能提供更优质劳动力等,但不是新型支柱产业兴起的根源,排除B项;生活方式改变会引发市场需求变化,从而推动产业发展和调整,但不是新型支柱产业出现的根本动力,排除C项。故选D项。

7.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】“两弹一星”

【详解】根据题干信息“两弹一星功勋奖章”,结合所学知识可知,邓稼先是中国核武器研制工作的开拓者和奠基者,为中国核武器、原子武器的研发做出了重要贡献,被称为“两弹元勋”。钱学森是国际知名的火箭专家,参与组织领导了中国运载火箭、导弹、卫星的研制和试验工作,为中国航天事业的发展作出了巨大贡献。因此最有可能获得该奖章的是邓稼先、钱学森,A项正确;杨利伟,国际宇航科学院院士、特级航天员、中国首飞太空第一人,与“两弹一星”没有联系,排除BC项;袁隆平培育出籼型杂交水稻,被誉为“杂交水稻之父”,屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖,与“两弹一星”没有联系,排除D项。故选A项。

8.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】“两弹一星”

【详解】据题干“1964年秋,中国西北的戈壁滩上升起的蘑菇云,使这个国家迅速跻身核大国行列,极大改变了冷战时期的战略平衡。”和所学知识可知,1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功。这增强了我国的国防力量,打破了帝国主义的核垄断,对维护世界和平具有重要意义,A项正确;1967年6月,我国第一颗氢弹试验成功,与题干时间不符,排除B项;1970年4月,我国第一颗人造卫星发射成功,与题干时间不符,排除C项;1970年12月,我国第一艘核潜艇下水,与题干时间不符,排除D项。故选A项。

二、综合题

9.【答案】(1)共同特点:年轻;知识分子,以教师、学生为主;大部分参加过五四运动。

(2)变化:留学生人数总体增多;以学习语言学科为主到学习自然科学为主。

原因:真理标准问题大讨论(思想解放);中共十一届三中全会召开,以经济建设为中心;经济体制改革;对外开放;中美关系缓和等。(任答两点)

(3)青年学生是国家发展的重要力量。青年学生应将个人发展与国家命运紧密相连,努力学习,为国家的繁荣富强贡献自己的智慧和力量。

【难度】0.65

【知识点】十一届三中全会、改革开放之前的教育概况、素质教育的推进、中国共产党的成立

【详解】(1)特点:根据材料一“代表、年龄、主要经历”和所学知识可知,年龄方面:从材料一表格中代表们的年龄来看,毛泽东28岁、陈潭秋25岁、李达31岁、董必武35岁、王尽美23岁,他们大多较为年轻,处于青年阶段。身份方面:毛泽东、陈潭秋、王尽美是师范生,李达是留日学生,他们多为知识分子。主要经历方面:毛泽东曾在湖南、湖北参加过五四运动,李达曾在上海、北京参加过五四运动,王尽美曾在山东参加过五四运动,他们都积极参与过五四运动,代表年龄。故共同特点:年轻;知识分子,以教师、学生为主;大部分参加过五四运动。

(2)变化:根据表中数据信息可知,1978年9月底至1981年底语言学科、自然科学公派留学生人数相比1972年底至1978年底人数大幅上升,语言学科公派留学生人数比例由93.7%下降至15.4%,自然科学公派留学生人数比例由6.3%增至81.0%。根据表中各领域留学生人数及比例的变化情况可得出,留学生人数增多;学习领域更加广泛;语言学科留学人数占比下降;自然科学留学人数占比增加。

原因:根据时间信息“1978年9月底至1981年底“并结合所学知识可知,真理标准问题大讨论打破了“两个凡是”的束缚,解放了人们的思想,为各项政策的调整和变革奠定了思想基础,也促使更多人认识到学习先进科学技术的重要性,从而影响了留学专业的选择。中共十一届三中全会召开,确定了以经济建设为中心,国家需要大量掌握自然科学知识的人才来推动经济发展,所以公派留学生更多地倾向于学习自然科学领域。经济体制改革的推进和对外开放政策的实施,使得中国与世界的经济、科技交流日益频繁,对自然科学领域的专业人才需求大增,因此公派留学生学习自然科学的比例大幅上升。中美关系缓和,为中国与西方国家的交流合作创造了更有利的国际环境,中国能够更方便地派遣留学生到国外学习先进的自然科学知识和技术。故原因:真理标准问题大讨论(思想解放);中共十一届三中全会召开,以经济建设为中心;经济体制改革;对外开放;中美关系缓和等。(任答两点)

(3)认识:综合材料信息可知,材料一中中共一大青年代表以知识分子身份投身革命,推动国家命运转折;材料二中20世纪70-80年代青年留学生通过学习先进知识助力国家建设。可见,青年学生是国家发展的关键力量,他们将个人志向融入国家需求,以知识和行动为国家繁荣、民族复兴贡献力量,其成长与国家发展紧密相连。故认识为青年学生是国家发展的重要力量。青年学生应将个人发展与国家命运紧密相连,努力学习,为国家的繁荣富强贡献自己的智慧和力量。

10.【答案】(1)图1:从1953年开始,国家开始“一五计划”,该计划的主要目的是集中力量发展重工业,广大人民群众开始投身于国家工业化建设当中,一五计划的完成使得中国开始改变工业落后的面貌。因此党和政府对各条产业战线上的劳动模范进行表彰和宣传。

图2:中共十一届三中全会后,国家开始实行改革开放的伟大决策,改革从农村开始,以安徽凤阳小岗村为试点,实行“分田到户,自负盈亏”。在中央的支持和倡导下,家庭联产承包责任制逐步在全国推广开来,极大提高了广大农民生产积极性。(正确写出图片序号,说明图片信息)

(2)变化:由以产业工人、农民为主转向行业多元化;由注重体力劳动转向重视创新;由普通民众扩展到企业家和科学家。(任答1点)

颁奖词:

示例1:人物:王进喜颁奖词:他是在社会主义建设探索时期的一位石油工人。他因用自己的身体制伏井喷而家喻户晓,人称“铁人”。他以艰苦创业的精神,为新中国的石油行业发展作出巨大贡献。

示例2:人物:袁隆平颁奖词:在20世纪70年代,农业科学家袁隆平经过多年反复试验,成功培育出多产的“籼型杂交水稻”。袁隆平团队和他的杂交水稻为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献,他被誉为“杂交水稻之父”。

示例3:人物:邓稼先颁奖词:在新中国成立初期,邓稼先科研团队专心致力于原子弹研究。他长期隐姓埋名,在戈壁滩上默默无闻地工作和奉献着。原子弹的爆炸成功,极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位,他被誉为“两弹元勋”。

(3)认识:每个时代的劳模都是时代的领跑者、社会的奉献者和卓越的创造者;劳模精神,生动诠释了社会主义核心价值观,是我们的宝贵精神财富和强大精神力量;我们也要做新时代青年,学习劳模精神,努力学习,掌握本领,将来报效祖国。

【难度】0.65

【知识点】一五计划的内容及成就、建设成就和模范人物、家庭联产承包责任制、“两弹一星”

【详解】(1)图1:根据材料一所给的图片“图1《劳动创造了幸福生活》”“1954年”等信息和所学一五计划知识, 从人民群众投身国家工业化建设的角度,分析概括说明其反映的历史信息,如:从1953年开始,国家开始“一五计划”,该计划的主要目的是集中力量发展重工业,广大人民群众开始投身于国家工业化建设当中,一五计划的完成使得中国开始改变工业落后的面貌。因此党和政府对各条产业战线上的劳动模范进行表彰和宣传。

图2:根据材料一所给的图片“图2《社会主义新农村》”“1980—1989年”等信息和所学农村经济体制改革相关,从背景、内容、影响等方面,分析概括说明其反映的历史信息,如:中共十一届三中全会后,国家开始实行改革开放的伟大决策,改革从农村开始,以安徽凤阳小岗村为试点,实行“分田到户,自负盈亏”。在中央的支持和倡导下,家庭联产承包责任制逐步在全国推广开来,极大提高了广大农民生产积极性。

(2)变化:根据材料二“产业工人、农民——产业工人、农民、知识分子——产业工人、农民、企业家、科学家”可知变化是由以产业工人、农民为主转向行业多元化;根据材料二“产业工人、农民、企业家、科学家”可知变化是由注重体力劳动转向重视创新;由普通民众扩展到企业家和科学家。

颁奖词:根据材料二题干所给的示例可知,首先介绍代表人物的身份等基本信息,再介绍工作贡献,最后最明确其体现的精神、获得的荣誉等。根据示例格式,从材料二所给的“铁人”王进喜、“杂交水稻之父”袁隆平、“两弹元勋”邓稼先当中任选一位代表人物为其撰写颁奖词,史实准确,不得照抄示例,如:

示例1:人物:王进喜。颁奖词:他是在社会主义建设探索时期的一位石油工人。他因用自己的身体制伏井喷而家喻户晓,人称“铁人”。他以艰苦创业的精神,为新中国的石油行业发展作出巨大贡献。

示例2:人物:袁隆平。颁奖词:在20世纪70年代,农业科学家袁隆平经过多年反复试验,成功培育出多产的“籼型杂交水稻”。袁隆平团队和他的杂交水稻为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献,他被誉为“杂交水稻之父”。

示例3:人物:邓稼先。颁奖词:在新中国成立初期,邓稼先科研团队专心致力于原子弹研究。他长期隐姓埋名,在戈壁滩上默默无闻地工作和奉献着。原子弹的爆炸成功,极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位,他被誉为“两弹元勋”。

(3)认识:材料一反映了一五计划时期和农村经济体制改革时期体现的精神,材料二反映了新中国成立以来劳模评选标准变化,综合上述材料信息,从劳模性质特点、劳模精神的本质、学习发挥劳模精神等角度,分析概括出对劳模精神的认识,如:每个时代的劳模都是时代的领跑者、社会的奉献者和卓越的创造者;劳模精神,生动诠释了社会主义核心价值观,是我们的宝贵精神财富和强大精神力量;我们也要做新时代青年,学习劳模精神,努力学习,掌握本领,将来报效祖国。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化