16.2《六国论》课件(共28张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 16.2《六国论》课件(共28张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-08 08:25:34 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

内容:梳理文本+重点字词+重点句式+课内对比阅读+挖掘写作素材

《六国论》

苏洵

学习目标

1.梳理文本内容。

2.理解文言重点字词,学会文中相关的重要句式。

3.赏析文本内容,联系课内对比阅读并挖掘写作素材。

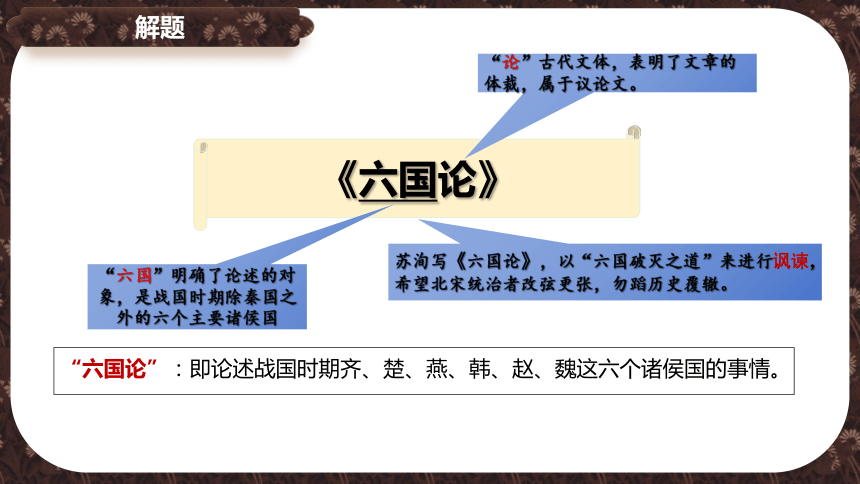

解题

《六国论》

苏洵写《六国论》,以“六国破灭之道”来进行讽谏,希望北宋统治者改弦更张,勿蹈历史覆辙。

“论”古代文体,表明了文章的体裁,属于议论文。

“六国论”:即论述战国时期齐、楚、燕、韩、赵、魏这六个诸侯国的事情。

“六国”明确了论述的对象,是战国时期除秦国之外的六个主要诸侯国

人物介绍

苏洵(1009年5月

22日—1066年5

月21日),字明

允,自号老泉,

汉族,眉州眉山

(今属四川眉山)

人。北宋文学家,

与其子苏轼、苏

辙并以文学著称于世,世称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”。

苏洵擅长于散文,尤其擅长政论,议论明畅,笔势雄健,著有《嘉祐集》二十卷,及《谥法》三卷,均与《宋史本传》并传于世。

发愤读书:北宋明道元年(1032年),苏洵母亲史氏病故,葬于眉山县修文乡安道里苏氏祖坟。苏洵第一次上欧阳内翰书说:“洵少年不学,生二十五岁始知读书,从士君子游。”时间实已太晚,何况一开头的时候,态度又不很认真,仗着聪明,看看与他同辈的人,都不见得比自己高明,以为读书没有什么难。但是到第一次应乡试举人,他却不幸落第。这次失败,使他痛自检讨,再搬出几百篇自己的旧作细读,不禁喟然叹道:“吾今之学,乃犹未之学也!”愤然将这批旧稿,一把火烧个干净,决心取出《论语》、《孟子》、韩愈文来从头再读,继续穷究诗书经传诸子百家之书,贯穿古今。每日端坐在书斋里,苦读不休者达六、七年,并发誓读书未成熟前,不写任何文章。此时,苏洵已二十七岁。所以欧阳修作墓志铭,张方平作墓表,史本传皆言:“年二十七,始发愤读书。”

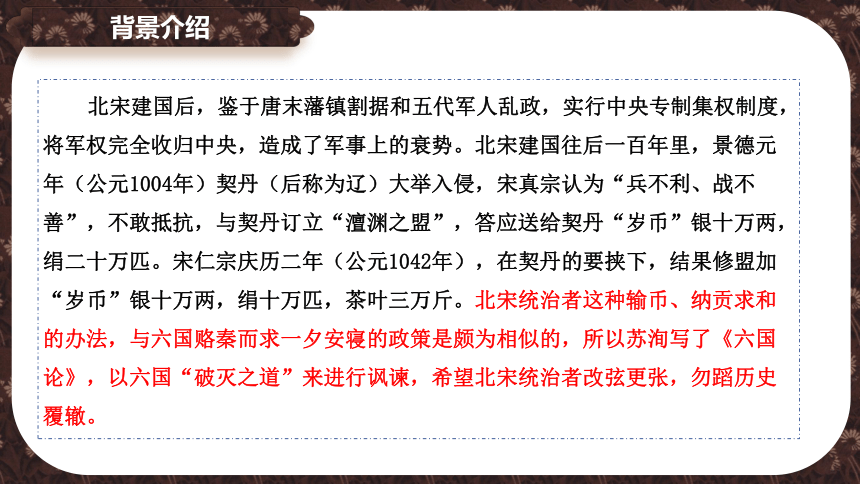

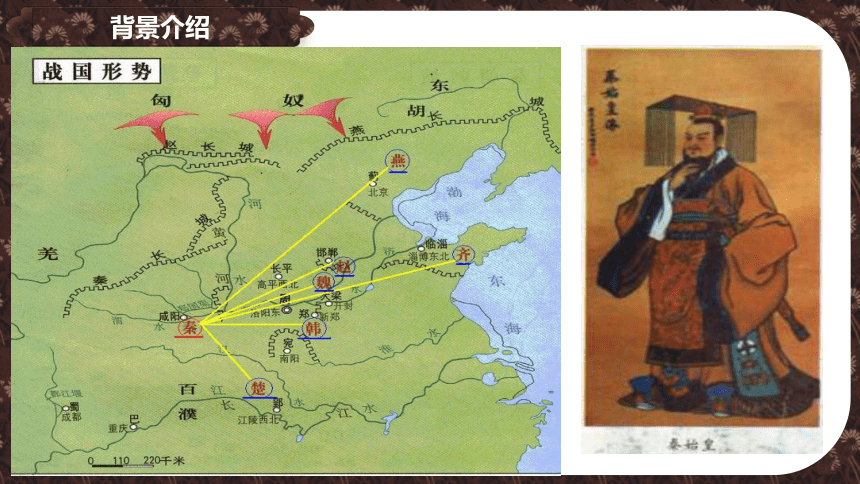

背景介绍

北宋建国后,鉴于唐末藩镇割据和五代军人乱政,实行中央专制集权制度,将军权完全收归中央,造成了军事上的衰势。北宋建国往后一百年里,景德元年(公元1004年)契丹(后称为辽)大举入侵,宋真宗认为“兵不利、战不善”,不敢抵抗,与契丹订立“澶渊之盟”,答应送给契丹“岁币”银十万两,绢二十万匹。宋仁宗庆历二年(公元1042年),在契丹的要挟下,结果修盟加“岁币”银十万两,绢十万匹,茶叶三万斤。北宋统治者这种输币、纳贡求和的办法,与六国赂秦而求一夕安寝的政策是颇为相似的,所以苏洵写了《六国论》,以六国“破灭之道”来进行讽谏,希望北宋统治者改弦更张,勿蹈历史覆辙。

背景介绍

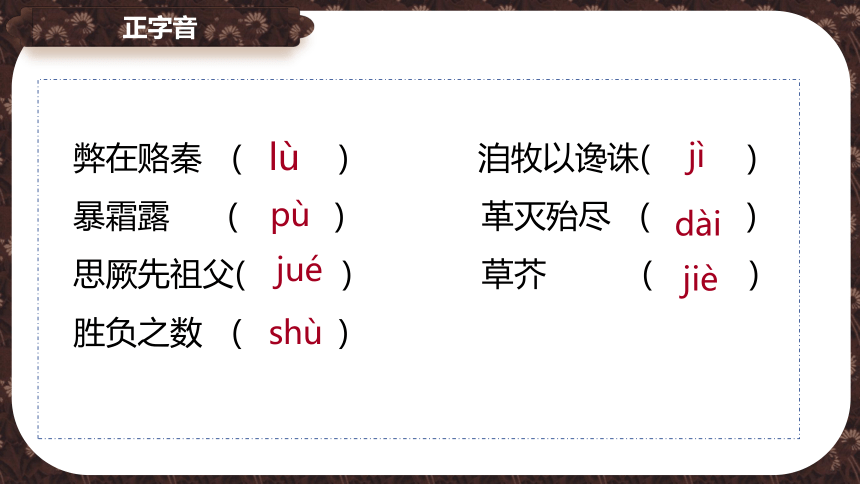

正字音

弊在赂秦 ( ) 洎牧以谗诛( )

暴霜露 ( ) 革灭殆尽 ( )

思厥先祖父( ) 草芥 ( )

胜负之数 ( )

shù

lù

jì

pù

dài

jué

jiè

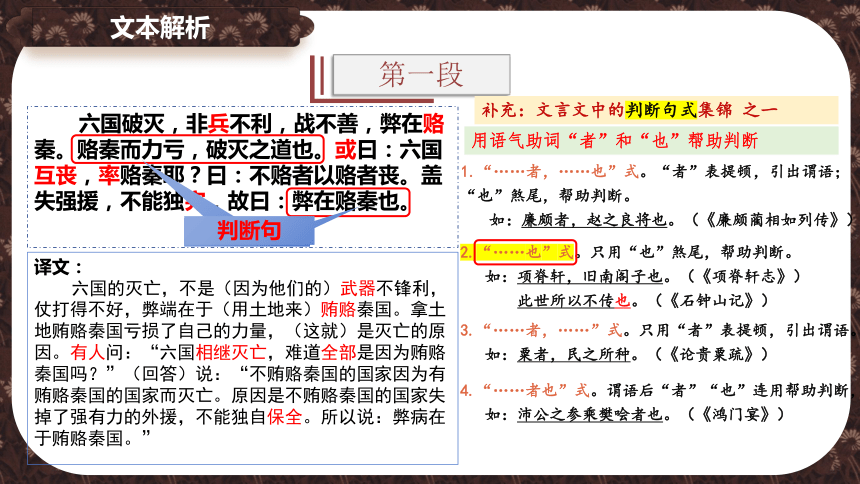

文本解析

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完,故曰:弊在赂秦也。

第一段

译文:

六国的灭亡,不是(因为他们的)武器不锋利,仗打得不好,弊端在于(用土地来)贿赂秦国。拿土地贿赂秦国亏损了自己的力量,(这就)是灭亡的原因。有人问:“六国相继灭亡,难道全部是因为贿赂秦国吗?”(回答)说:“不贿赂秦国的国家因为有贿赂秦国的国家而灭亡。原因是不贿赂秦国的国家失掉了强有力的外援,不能独自保全。所以说:弊病在于贿赂秦国。”

补充:文言文中的判断句式集锦 之一

用语气助词“者”和“也”帮助判断

1.“……者,……也”式。“者”表提顿,引出谓语;“也”煞尾,帮助判断。

如:廉颇者,赵之良将也。(《廉颇蔺相如列传》)

2.“……也”式。只用“也”煞尾,帮助判断。

如:项脊轩,旧南阁子也。(《项脊轩志》)

此世所以不传也。(《石钟山记》)

3.“……者,……”式。只用“者”表提顿,引出谓语。

如:粟者,民之所种。(《论贵粟疏》)

4.“……者也”式。谓语后“者”“也”连用帮助判断,

如:沛公之参乘樊哙者也。(《鸿门宴》)

判断句

判断句

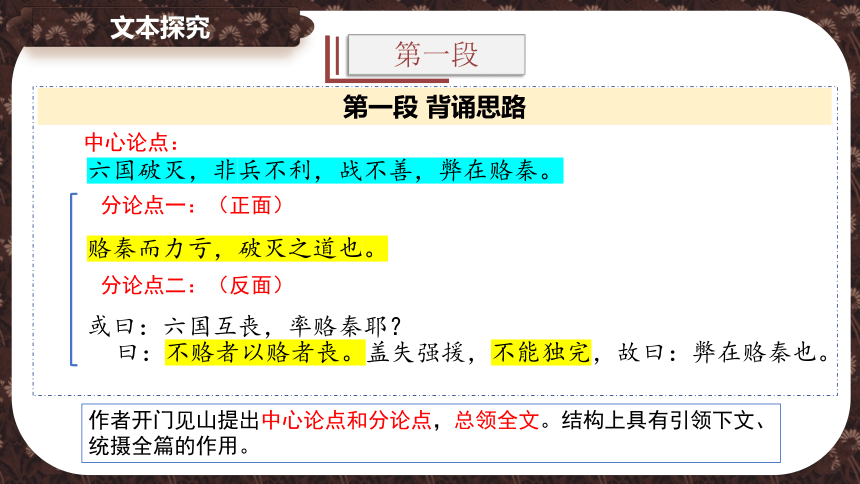

文本探究

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:六国互丧,率赂秦耶?

曰:不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完,故曰:弊在赂秦也。

第一段

中心论点:

分论点一:(正面)

分论点二:(反面)

作者开门见山提出中心论点和分论点,总领全文。结构上具有引领下文、统摄全篇的作用。

第一段 背诵思路

文本解析

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

第二段

译文:

秦国除了用战争夺取土地以外,(还受到诸侯的贿赂),小的就获得邑镇,大的就获得城池。比较秦国受贿赂所得到的土地与战胜别国所得到的土地,(前者)实际多百倍。六国诸侯(贿赂秦国)所丧失的土地与战败所丧失的土地相比,实际也要多百倍。那么秦国最想要的,与六国诸侯最担心的,本来就不在于战争。想到他们的祖辈和父辈,冒着寒霜雨露,披荆斩棘,才有了很少的一点土地。子孙对那些土地却不很爱惜,全都拿来送给别人,就像扔掉小草一样不珍惜。

补充:文言文中词类活用集锦 (之一)

形容词作名词

类型:形容词跑到了主语或宾语的位置(包括介词的宾语),活用为名词。

词类活用

词类活用

2.作宾语。

如:简能而任之,择善而从之。(《谏太宗十思疏》)

3.作介词宾语。

如:虽董之以严刑,振之以威怒。(《谏太宗十思疏》)

1.作主语。

如:是故圣益圣,愚益愚。(《师说》)

文本探究

第二段

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较 秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;

诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。

则 秦之所大欲,

诸侯之所大患,

固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

第二段(前部分) 内容梳理

对比论证

文本解析

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理固宜然。古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”此言得之。

第二段

译文:

今天割掉五座城,明天割掉十座城,这才能睡一夜安稳觉。明天起床一看四周边境,秦国的军队又来了。既然这样,那么诸侯的土地有限,强暴的秦国的欲望永远不会满足,(诸侯)送给他的越多,他侵犯得就越急迫。所以用不着战争,谁强谁弱,谁胜谁负就已经决定了。到了覆灭的地步,道理本来就是这样子的。古人说:"用土地侍奉秦国,就好像抱柴救火,柴不烧完,火就不会灭。”这话说的很正确(弊病在于贿赂秦国)。

补充:文言文中词类活用集锦 (之一)

名词作动词

类型1:名词+名词

两个名词连用,不是并列、修饰关系,便是动宾关系或主谓关系,其中一个名词活用为动词。

词类活用

如:晋军函陵,秦军氾南。(《烛之武退秦师》)

类型2:副词+名词

名词前面有副词或能愿动词修饰。

如:沛公今事有急,亡去不义。(《鸿门宴》)

假舟楫者,非能水也,而绝江河。(《劝学》)

类型3:“所”+名词

名词前面有副词或能愿动词修饰。

如:寻向所志,遂迷,不复得路。(《桃花源记》)

类型4:名词+连词+动词

名词前后用“而、以、且”与动词或动词性短语连接,这个名词一般活用为动词。

如:扣舷而歌之。(《赤壁赋》)

类型5:名词+连词+动词

名词前后用介宾结构作状语或补语,这个名词活用作动词。因为介词结构只能附在谓语动词后面。

如:况吾与子渔樵于江渚之上。(《赤壁赋》)

文本探究

今日割五城,

明日割十城,

第二段

然后得一夕安寝。

奉之弥繁,

侵之愈急。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,

暴秦之欲无厌,

故不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”

此言得之。

第二段(后部分) 内容梳理

事实论证

道理论证

引用论证

比喻论证

文本探究

然后得一夕安寝。

奉之弥繁,

侵之愈急。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则 诸侯之地有限,

暴秦之欲无厌,

故不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”

此言得之。

今日割五城,

明日割十城,

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较 秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;

诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。

则 秦之所大欲,

诸侯之所大患,

固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

第二段 背诵思路

分论点一:赂秦而力亏,破灭之道也

文本解析

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。

第三段

译文:

齐国不曾贿赂秦国,(可是)最终也随着五国灭亡了,为什么呢?(是因为齐国)跟秦国交好而不帮助其他五国。五国已经灭亡了,齐国也就没法幸免了。燕国和赵国的国君,起初有长远的谋略,能够守住他们的国土,坚持正义,不贿赂秦国。因此燕虽然是个小国,却后来才灭亡,这就是用兵抗秦的效果。等到后来燕太子丹用派遣荆轲刺杀秦王作对付秦国的计策,这才招致了(灭亡的)祸患。

判断句式

补充:文言文中的判断句式集锦 之一

用语气助词“者”和“也”帮助判断

1.“……者,……也”式。“者”表提顿,引出谓语;“也”煞尾,帮助判断。

如:廉颇者,赵之良将也。(《廉颇蔺相如列传》)

2.“……也”式。只用“也”煞尾,帮助判断。

如:项脊轩,旧南阁子也。(《项脊轩志》)

此世所以不传也。(《石钟山记》)

3.“……者,……”式。只用“者”表提顿,引出谓语。 如:粟者,民之所种。(《论贵粟疏》)

4.“……者也”式。谓语后“者”“也”连用帮助判断。如:沛公之参乘樊哙者也。(《鸿门宴》)

文本解析

赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

第三段

译文:赵国曾经与秦国交战五次,打了两次败仗,三次胜仗。后来秦国两次攻打赵国。(赵国大将)李牧接连打退秦国的进攻。等到李牧因受诬陷而被杀死,(赵国都城)邯郸变成(秦国的一个)郡,可惜赵国用武力抗秦而没能坚持到底。而且燕赵两国正处在秦国把其他国家快要消灭干净的时候,可以说是智谋和力量,国势孤立危急,战败了而亡国,确实是不得已的事。假使韩、魏、楚三国都爱惜他们的国土,齐国不依附秦国。(燕国的)刺客不去(刺秦王),(赵国的)良将李牧还活着,那么胜负存亡的命运,倘若与秦国相比较,或许还不容易衡量(出高低来)呢。

状语后置句式

补充:文言文中的状语后置句式集锦

一般形式:动词+介词+宾语。

常用的介词有“以、于、乎”等。

如:①月出于东山之上。(《赤壁赋》)

②具告以事。(《史记·项羽本纪》)

③生乎吾前,其闻道也固先乎吾。(《师说》)

被动句式

补充:文言文中的被动句式集锦

1

有标志

①……见……;见……于……;……于……

李氏子蟠……不拘于时(《师说》)

②……被……;受……于……

十万之众,受制于人。(《赤壁之战》)

③为;为……所……;……为所

吾属今为之虏矣!(《鸿门宴》)

动词本身表被动,根据语意推测

帝感其诚。(《愚公移山》)

无标志

2

文本探究

后秦击赵者再,李牧连却之。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

向使三国各爱其地,

齐人勿附于秦,

刺客不行,

良将犹在,

则胜负之数,

存亡之理,

当与秦相较,或未易量。

与嬴而不助五国也。

五国既丧,齐亦不免矣。

燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?

赵尝五战于秦,二败而三胜。

是故 燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

至丹以荆卿为计,始速祸焉。

第三段 背诵思路

举例论证

假设论证

对策

分论点二:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完

文本解析

呜呼!以赂秦之地,封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

第四段

译文:

唉!(如果六国诸侯)用贿赂秦国的土地来封赏天下的谋臣,用侍奉秦国的心来礼遇天下的奇才,齐心合力地向西(对付秦国),那么,我恐怕秦国人饭也不能咽下去。真可悲啊!有这样的有利形势,却被秦国积久的威势所胁迫,每日每月割让土地,以至于趋向灭亡。治理国家的人不要被积久的威势所胁迫啊!

被动句式

补充:文言文中的被动句式集锦

1

有标志

……见……;见……于……;……于……

秦城恐不可得,徒见欺。(《廉颇蔺相如列传》)

臣恐见欺于王而负赵。(《廉颇蔺相如列传》)

李氏子蟠……不拘于时,学于余。(《师说》)

……被……;受……于……

风流总被雨打风吹去。(《京口北固亭怀古》)

十万之众,受制于人。(《赤壁之战》)

为;为……所……;……为所

吾属今为之虏矣!(《鸿门宴》)

仆以口语遇遭此祸,重为乡党所笑。(《报任安书》)

不者,若属皆且为所虏。(《鸿门宴》)

2

无标志

动词本身表被动,根据语意推测

帝感其诚。(《愚公移山》)

被动句式

文本探究

以赂秦之地,封天下之谋臣,

以事秦之心,礼天下之奇才,

并力西向,

则吾恐秦人食之不得下咽也。

呜呼!

悲夫!

有如此之势,而为秦人积威之所劫,

日削月割,

以趋于亡。

为国者无使为积威之所劫哉!

第四段 背诵思路

结构上:承上启下

对策

感叹

告诫

文本解析

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

第五段

译文:

六国和秦国都是诸侯之国,他们的势力比秦国弱,却还有可以不贿赂秦国而战胜秦国的优势。如果凭借偌大的国家,却追随六国灭亡的前例,这就比不上六国了。

定语后置句式

1.“中心语+后置定语+者”式。

如:洞箫者,倚歌而和之。(《赤壁赋》)

状语后置句式

补充:文言文中的状语后置句式集锦

一般形式:动词+介词+宾语。

常用的介词有“以、于、乎”等。

如:①月出于东山之上。(《赤壁赋》)

②具告以事。(《史记·项羽本纪》)

③生乎吾前,其闻道也固先乎吾。(《师说》)

补充:文言文中的定语后置句式集锦

2.“中心语+之+后置定语”式。

如:蚓无爪牙之利,筋骨之强。(《劝学》)

3.“中心语+之+后置定语+者”式。

如:马之千里者。 (《马说》)

4.“中心语+而+后置定语+者”式。

如: 此四者,天下之穷民而无告者。(《孟子·梁惠王下》)

5.“中心语+数(量)词”式。

如:我持白璧一双,欲献项王。(《鸿门宴》)

文本解析

赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

第三段

译文:赵国曾经与秦国交战五次,打了两次败仗,三次胜仗。后来秦国两次攻打赵国。(赵国大将)李牧接连打退秦国的进攻。等到李牧因受诬陷而被杀死,(赵国都城)邯郸变成(秦国的一个)郡,可惜赵国用武力抗秦而没能坚持到底。而且燕赵两国正处在秦国把其他国家快要消灭干净的时候,可以说是智谋和力量,国势孤立危急,战败了而亡国,确实是不得已的事。假使韩、魏、楚三国都爱惜他们的国土,齐国不依附秦国。(燕国的)刺客不去(刺秦王),(赵国的)良将李牧还活着,那么胜负存亡的命运,倘若与秦国相比较,或许还不容易衡量(出高低来)呢。

状语后置句式

补充:文言文中的状语后置句式集锦

一般形式:动词+介词+宾语。

常用的介词有“以、于、乎”等。

如:①月出于东山之上。(《赤壁赋》)

②具告以事。(《史记·项羽本纪》)

③生乎吾前,其闻道也固先乎吾。(《师说》)

被动句式

补充:文言文中的被动句式集锦

1

有标志

①……见……;见……于……;……于……

李氏子蟠……不拘于时(《师说》)

②……被……;受……于……

十万之众,受制于人。(《赤壁之战》)

③为;为……所……;……为所

吾属今为之虏矣!(《鸿门宴》)

动词本身表被动,根据语意推测

帝感其诚。(《愚公移山》)

无标志

2

文本探究

夫六国与秦皆诸侯,

其势弱于秦,

而犹有可以不赂而胜之之势。

苟以天下之大,

下而从六国破亡之故事,

是又在六国下矣。

古

今

第五段 背诵思路

引古(六国破亡)

------讽今(在六国下)

本文仅用一个“赂”字归纳六国灭亡的原因,这是否表明作者认识的片面

①六国灭亡的原因确实是复杂的,作者虽只从“赂”字着笔,但并不表明其认识的片面。这要从本文的写作背景和行文目的两方面来考虑。 ②作者所处的北宋时代,统治者向契丹等国输币、纳贡求和的办法,与六国赂秦而求一夕安寝的政策是颇为相似的。 ③作者撰写此文是为针砭现实服务的。以六国“破灭之道”来进行讽谏,希望北宋统治者改弦更张,勿蹈历史覆辙。

评价作者观点

阅读杜牧《阿房宫赋》、苏洵《六国论》,比较文章不同的行文思路。

《阿房宫赋》:是一篇赋体文。①先铺排描写,描绘阿房宫建筑之富丽宏伟,统治者生活之骄奢淫逸。 ②接着以议论绾结,指出“秦爱纷奢”的后果。 ③最后点明观点“族秦者秦也,非天下也……使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也”,结尾以“后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也”暗寓讽谏之意。《六国论》:是一篇史论文。 ①开篇提出观点——“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦”。 ②接下来先论“赂秦而力亏,破灭之道也”,再论“不赂者以赂者丧”。 ③然后以一个“呜呼”绾结,以假设之词申述,自然得出“为国者无使为积威之所劫”的结论。 ④最后引向现实政治,以“苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣”委婉劝喻。

比较阅读

文本小结

《六国论》是苏洵的经典政论文。本文以借古讽今的手法,在论证过程中,运用对比、比喻、引用等多种论证方法,从“赂秦”与“不赂秦”两方面充分论证六国破亡的原因,委婉劝谏北宋统治者吸取历史教训,以六国为鉴,对辽、西夏的侵犯主张反抗,勿重蹈覆辙。

论点鲜明,论证严密,以古鉴今,切中时弊,全文纲目分明,脉络清晰,语言生动有力,气势充沛,堪称古代论说文的典范。

文本小结

课内素材链接

适用主题:以史为盾,共筑成长防线

段落范例:

历史的长卷中,总藏着照亮未来的星火。苏洵在《六国论》中一针见血地指出 “六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦”,韩魏以土地换苟安,楚齐持侥幸图自保,最终却落得 “薪不尽,火不灭” 的覆灭下场。这不仅是战国烽烟的回响,更照见了一个永恒的真理:面对威胁时,妥协退让只会滋养贪婪,唯有坚守原则、联合抗争,方能在危局中破茧重生。

校园生活中的人际交往也是如此。当面对校园欺凌或不正当要求时,若因恐惧而妥协,如同六国 “今日割五城,明日割十城”,只会让不良行为变本加厉。只有像那些勇敢站出来制止欺凌、团结同学共同抵制不良风气的学生一样,以坚定的原则和集体的力量守护校园净土,才能在成长的道路上书写属于自己的胜利篇章。

历史镜鉴与话题“霸凌”之关联

理解性默写

1.《六国论》中,描写六国诸侯的祖辈、父辈创业艰难的句子是“ , 。 ”

2.苏洵在《六国论》中用精妙的比喻“ , ”,形象地批判了六国的赂秦行为。

暴霜露,斩荆棘

以地事秦,犹抱薪救火

3.《六国论》中作者批评赵国杀害良将,不能坚持武力抗秦的句子是:“________,________,__________。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也

结 束

内容:梳理文本+重点字词+重点句式+课内对比阅读+挖掘写作素材

《六国论》

苏洵

学习目标

1.梳理文本内容。

2.理解文言重点字词,学会文中相关的重要句式。

3.赏析文本内容,联系课内对比阅读并挖掘写作素材。

解题

《六国论》

苏洵写《六国论》,以“六国破灭之道”来进行讽谏,希望北宋统治者改弦更张,勿蹈历史覆辙。

“论”古代文体,表明了文章的体裁,属于议论文。

“六国论”:即论述战国时期齐、楚、燕、韩、赵、魏这六个诸侯国的事情。

“六国”明确了论述的对象,是战国时期除秦国之外的六个主要诸侯国

人物介绍

苏洵(1009年5月

22日—1066年5

月21日),字明

允,自号老泉,

汉族,眉州眉山

(今属四川眉山)

人。北宋文学家,

与其子苏轼、苏

辙并以文学著称于世,世称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”。

苏洵擅长于散文,尤其擅长政论,议论明畅,笔势雄健,著有《嘉祐集》二十卷,及《谥法》三卷,均与《宋史本传》并传于世。

发愤读书:北宋明道元年(1032年),苏洵母亲史氏病故,葬于眉山县修文乡安道里苏氏祖坟。苏洵第一次上欧阳内翰书说:“洵少年不学,生二十五岁始知读书,从士君子游。”时间实已太晚,何况一开头的时候,态度又不很认真,仗着聪明,看看与他同辈的人,都不见得比自己高明,以为读书没有什么难。但是到第一次应乡试举人,他却不幸落第。这次失败,使他痛自检讨,再搬出几百篇自己的旧作细读,不禁喟然叹道:“吾今之学,乃犹未之学也!”愤然将这批旧稿,一把火烧个干净,决心取出《论语》、《孟子》、韩愈文来从头再读,继续穷究诗书经传诸子百家之书,贯穿古今。每日端坐在书斋里,苦读不休者达六、七年,并发誓读书未成熟前,不写任何文章。此时,苏洵已二十七岁。所以欧阳修作墓志铭,张方平作墓表,史本传皆言:“年二十七,始发愤读书。”

背景介绍

北宋建国后,鉴于唐末藩镇割据和五代军人乱政,实行中央专制集权制度,将军权完全收归中央,造成了军事上的衰势。北宋建国往后一百年里,景德元年(公元1004年)契丹(后称为辽)大举入侵,宋真宗认为“兵不利、战不善”,不敢抵抗,与契丹订立“澶渊之盟”,答应送给契丹“岁币”银十万两,绢二十万匹。宋仁宗庆历二年(公元1042年),在契丹的要挟下,结果修盟加“岁币”银十万两,绢十万匹,茶叶三万斤。北宋统治者这种输币、纳贡求和的办法,与六国赂秦而求一夕安寝的政策是颇为相似的,所以苏洵写了《六国论》,以六国“破灭之道”来进行讽谏,希望北宋统治者改弦更张,勿蹈历史覆辙。

背景介绍

正字音

弊在赂秦 ( ) 洎牧以谗诛( )

暴霜露 ( ) 革灭殆尽 ( )

思厥先祖父( ) 草芥 ( )

胜负之数 ( )

shù

lù

jì

pù

dài

jué

jiè

文本解析

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完,故曰:弊在赂秦也。

第一段

译文:

六国的灭亡,不是(因为他们的)武器不锋利,仗打得不好,弊端在于(用土地来)贿赂秦国。拿土地贿赂秦国亏损了自己的力量,(这就)是灭亡的原因。有人问:“六国相继灭亡,难道全部是因为贿赂秦国吗?”(回答)说:“不贿赂秦国的国家因为有贿赂秦国的国家而灭亡。原因是不贿赂秦国的国家失掉了强有力的外援,不能独自保全。所以说:弊病在于贿赂秦国。”

补充:文言文中的判断句式集锦 之一

用语气助词“者”和“也”帮助判断

1.“……者,……也”式。“者”表提顿,引出谓语;“也”煞尾,帮助判断。

如:廉颇者,赵之良将也。(《廉颇蔺相如列传》)

2.“……也”式。只用“也”煞尾,帮助判断。

如:项脊轩,旧南阁子也。(《项脊轩志》)

此世所以不传也。(《石钟山记》)

3.“……者,……”式。只用“者”表提顿,引出谓语。

如:粟者,民之所种。(《论贵粟疏》)

4.“……者也”式。谓语后“者”“也”连用帮助判断,

如:沛公之参乘樊哙者也。(《鸿门宴》)

判断句

判断句

文本探究

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:六国互丧,率赂秦耶?

曰:不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完,故曰:弊在赂秦也。

第一段

中心论点:

分论点一:(正面)

分论点二:(反面)

作者开门见山提出中心论点和分论点,总领全文。结构上具有引领下文、统摄全篇的作用。

第一段 背诵思路

文本解析

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

第二段

译文:

秦国除了用战争夺取土地以外,(还受到诸侯的贿赂),小的就获得邑镇,大的就获得城池。比较秦国受贿赂所得到的土地与战胜别国所得到的土地,(前者)实际多百倍。六国诸侯(贿赂秦国)所丧失的土地与战败所丧失的土地相比,实际也要多百倍。那么秦国最想要的,与六国诸侯最担心的,本来就不在于战争。想到他们的祖辈和父辈,冒着寒霜雨露,披荆斩棘,才有了很少的一点土地。子孙对那些土地却不很爱惜,全都拿来送给别人,就像扔掉小草一样不珍惜。

补充:文言文中词类活用集锦 (之一)

形容词作名词

类型:形容词跑到了主语或宾语的位置(包括介词的宾语),活用为名词。

词类活用

词类活用

2.作宾语。

如:简能而任之,择善而从之。(《谏太宗十思疏》)

3.作介词宾语。

如:虽董之以严刑,振之以威怒。(《谏太宗十思疏》)

1.作主语。

如:是故圣益圣,愚益愚。(《师说》)

文本探究

第二段

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较 秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;

诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。

则 秦之所大欲,

诸侯之所大患,

固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

第二段(前部分) 内容梳理

对比论证

文本解析

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理固宜然。古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”此言得之。

第二段

译文:

今天割掉五座城,明天割掉十座城,这才能睡一夜安稳觉。明天起床一看四周边境,秦国的军队又来了。既然这样,那么诸侯的土地有限,强暴的秦国的欲望永远不会满足,(诸侯)送给他的越多,他侵犯得就越急迫。所以用不着战争,谁强谁弱,谁胜谁负就已经决定了。到了覆灭的地步,道理本来就是这样子的。古人说:"用土地侍奉秦国,就好像抱柴救火,柴不烧完,火就不会灭。”这话说的很正确(弊病在于贿赂秦国)。

补充:文言文中词类活用集锦 (之一)

名词作动词

类型1:名词+名词

两个名词连用,不是并列、修饰关系,便是动宾关系或主谓关系,其中一个名词活用为动词。

词类活用

如:晋军函陵,秦军氾南。(《烛之武退秦师》)

类型2:副词+名词

名词前面有副词或能愿动词修饰。

如:沛公今事有急,亡去不义。(《鸿门宴》)

假舟楫者,非能水也,而绝江河。(《劝学》)

类型3:“所”+名词

名词前面有副词或能愿动词修饰。

如:寻向所志,遂迷,不复得路。(《桃花源记》)

类型4:名词+连词+动词

名词前后用“而、以、且”与动词或动词性短语连接,这个名词一般活用为动词。

如:扣舷而歌之。(《赤壁赋》)

类型5:名词+连词+动词

名词前后用介宾结构作状语或补语,这个名词活用作动词。因为介词结构只能附在谓语动词后面。

如:况吾与子渔樵于江渚之上。(《赤壁赋》)

文本探究

今日割五城,

明日割十城,

第二段

然后得一夕安寝。

奉之弥繁,

侵之愈急。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,

暴秦之欲无厌,

故不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”

此言得之。

第二段(后部分) 内容梳理

事实论证

道理论证

引用论证

比喻论证

文本探究

然后得一夕安寝。

奉之弥繁,

侵之愈急。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则 诸侯之地有限,

暴秦之欲无厌,

故不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”

此言得之。

今日割五城,

明日割十城,

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较 秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;

诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。

则 秦之所大欲,

诸侯之所大患,

固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

第二段 背诵思路

分论点一:赂秦而力亏,破灭之道也

文本解析

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。

第三段

译文:

齐国不曾贿赂秦国,(可是)最终也随着五国灭亡了,为什么呢?(是因为齐国)跟秦国交好而不帮助其他五国。五国已经灭亡了,齐国也就没法幸免了。燕国和赵国的国君,起初有长远的谋略,能够守住他们的国土,坚持正义,不贿赂秦国。因此燕虽然是个小国,却后来才灭亡,这就是用兵抗秦的效果。等到后来燕太子丹用派遣荆轲刺杀秦王作对付秦国的计策,这才招致了(灭亡的)祸患。

判断句式

补充:文言文中的判断句式集锦 之一

用语气助词“者”和“也”帮助判断

1.“……者,……也”式。“者”表提顿,引出谓语;“也”煞尾,帮助判断。

如:廉颇者,赵之良将也。(《廉颇蔺相如列传》)

2.“……也”式。只用“也”煞尾,帮助判断。

如:项脊轩,旧南阁子也。(《项脊轩志》)

此世所以不传也。(《石钟山记》)

3.“……者,……”式。只用“者”表提顿,引出谓语。 如:粟者,民之所种。(《论贵粟疏》)

4.“……者也”式。谓语后“者”“也”连用帮助判断。如:沛公之参乘樊哙者也。(《鸿门宴》)

文本解析

赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

第三段

译文:赵国曾经与秦国交战五次,打了两次败仗,三次胜仗。后来秦国两次攻打赵国。(赵国大将)李牧接连打退秦国的进攻。等到李牧因受诬陷而被杀死,(赵国都城)邯郸变成(秦国的一个)郡,可惜赵国用武力抗秦而没能坚持到底。而且燕赵两国正处在秦国把其他国家快要消灭干净的时候,可以说是智谋和力量,国势孤立危急,战败了而亡国,确实是不得已的事。假使韩、魏、楚三国都爱惜他们的国土,齐国不依附秦国。(燕国的)刺客不去(刺秦王),(赵国的)良将李牧还活着,那么胜负存亡的命运,倘若与秦国相比较,或许还不容易衡量(出高低来)呢。

状语后置句式

补充:文言文中的状语后置句式集锦

一般形式:动词+介词+宾语。

常用的介词有“以、于、乎”等。

如:①月出于东山之上。(《赤壁赋》)

②具告以事。(《史记·项羽本纪》)

③生乎吾前,其闻道也固先乎吾。(《师说》)

被动句式

补充:文言文中的被动句式集锦

1

有标志

①……见……;见……于……;……于……

李氏子蟠……不拘于时(《师说》)

②……被……;受……于……

十万之众,受制于人。(《赤壁之战》)

③为;为……所……;……为所

吾属今为之虏矣!(《鸿门宴》)

动词本身表被动,根据语意推测

帝感其诚。(《愚公移山》)

无标志

2

文本探究

后秦击赵者再,李牧连却之。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

向使三国各爱其地,

齐人勿附于秦,

刺客不行,

良将犹在,

则胜负之数,

存亡之理,

当与秦相较,或未易量。

与嬴而不助五国也。

五国既丧,齐亦不免矣。

燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?

赵尝五战于秦,二败而三胜。

是故 燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

至丹以荆卿为计,始速祸焉。

第三段 背诵思路

举例论证

假设论证

对策

分论点二:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完

文本解析

呜呼!以赂秦之地,封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

第四段

译文:

唉!(如果六国诸侯)用贿赂秦国的土地来封赏天下的谋臣,用侍奉秦国的心来礼遇天下的奇才,齐心合力地向西(对付秦国),那么,我恐怕秦国人饭也不能咽下去。真可悲啊!有这样的有利形势,却被秦国积久的威势所胁迫,每日每月割让土地,以至于趋向灭亡。治理国家的人不要被积久的威势所胁迫啊!

被动句式

补充:文言文中的被动句式集锦

1

有标志

……见……;见……于……;……于……

秦城恐不可得,徒见欺。(《廉颇蔺相如列传》)

臣恐见欺于王而负赵。(《廉颇蔺相如列传》)

李氏子蟠……不拘于时,学于余。(《师说》)

……被……;受……于……

风流总被雨打风吹去。(《京口北固亭怀古》)

十万之众,受制于人。(《赤壁之战》)

为;为……所……;……为所

吾属今为之虏矣!(《鸿门宴》)

仆以口语遇遭此祸,重为乡党所笑。(《报任安书》)

不者,若属皆且为所虏。(《鸿门宴》)

2

无标志

动词本身表被动,根据语意推测

帝感其诚。(《愚公移山》)

被动句式

文本探究

以赂秦之地,封天下之谋臣,

以事秦之心,礼天下之奇才,

并力西向,

则吾恐秦人食之不得下咽也。

呜呼!

悲夫!

有如此之势,而为秦人积威之所劫,

日削月割,

以趋于亡。

为国者无使为积威之所劫哉!

第四段 背诵思路

结构上:承上启下

对策

感叹

告诫

文本解析

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

第五段

译文:

六国和秦国都是诸侯之国,他们的势力比秦国弱,却还有可以不贿赂秦国而战胜秦国的优势。如果凭借偌大的国家,却追随六国灭亡的前例,这就比不上六国了。

定语后置句式

1.“中心语+后置定语+者”式。

如:洞箫者,倚歌而和之。(《赤壁赋》)

状语后置句式

补充:文言文中的状语后置句式集锦

一般形式:动词+介词+宾语。

常用的介词有“以、于、乎”等。

如:①月出于东山之上。(《赤壁赋》)

②具告以事。(《史记·项羽本纪》)

③生乎吾前,其闻道也固先乎吾。(《师说》)

补充:文言文中的定语后置句式集锦

2.“中心语+之+后置定语”式。

如:蚓无爪牙之利,筋骨之强。(《劝学》)

3.“中心语+之+后置定语+者”式。

如:马之千里者。 (《马说》)

4.“中心语+而+后置定语+者”式。

如: 此四者,天下之穷民而无告者。(《孟子·梁惠王下》)

5.“中心语+数(量)词”式。

如:我持白璧一双,欲献项王。(《鸿门宴》)

文本解析

赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

第三段

译文:赵国曾经与秦国交战五次,打了两次败仗,三次胜仗。后来秦国两次攻打赵国。(赵国大将)李牧接连打退秦国的进攻。等到李牧因受诬陷而被杀死,(赵国都城)邯郸变成(秦国的一个)郡,可惜赵国用武力抗秦而没能坚持到底。而且燕赵两国正处在秦国把其他国家快要消灭干净的时候,可以说是智谋和力量,国势孤立危急,战败了而亡国,确实是不得已的事。假使韩、魏、楚三国都爱惜他们的国土,齐国不依附秦国。(燕国的)刺客不去(刺秦王),(赵国的)良将李牧还活着,那么胜负存亡的命运,倘若与秦国相比较,或许还不容易衡量(出高低来)呢。

状语后置句式

补充:文言文中的状语后置句式集锦

一般形式:动词+介词+宾语。

常用的介词有“以、于、乎”等。

如:①月出于东山之上。(《赤壁赋》)

②具告以事。(《史记·项羽本纪》)

③生乎吾前,其闻道也固先乎吾。(《师说》)

被动句式

补充:文言文中的被动句式集锦

1

有标志

①……见……;见……于……;……于……

李氏子蟠……不拘于时(《师说》)

②……被……;受……于……

十万之众,受制于人。(《赤壁之战》)

③为;为……所……;……为所

吾属今为之虏矣!(《鸿门宴》)

动词本身表被动,根据语意推测

帝感其诚。(《愚公移山》)

无标志

2

文本探究

夫六国与秦皆诸侯,

其势弱于秦,

而犹有可以不赂而胜之之势。

苟以天下之大,

下而从六国破亡之故事,

是又在六国下矣。

古

今

第五段 背诵思路

引古(六国破亡)

------讽今(在六国下)

本文仅用一个“赂”字归纳六国灭亡的原因,这是否表明作者认识的片面

①六国灭亡的原因确实是复杂的,作者虽只从“赂”字着笔,但并不表明其认识的片面。这要从本文的写作背景和行文目的两方面来考虑。 ②作者所处的北宋时代,统治者向契丹等国输币、纳贡求和的办法,与六国赂秦而求一夕安寝的政策是颇为相似的。 ③作者撰写此文是为针砭现实服务的。以六国“破灭之道”来进行讽谏,希望北宋统治者改弦更张,勿蹈历史覆辙。

评价作者观点

阅读杜牧《阿房宫赋》、苏洵《六国论》,比较文章不同的行文思路。

《阿房宫赋》:是一篇赋体文。①先铺排描写,描绘阿房宫建筑之富丽宏伟,统治者生活之骄奢淫逸。 ②接着以议论绾结,指出“秦爱纷奢”的后果。 ③最后点明观点“族秦者秦也,非天下也……使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也”,结尾以“后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也”暗寓讽谏之意。《六国论》:是一篇史论文。 ①开篇提出观点——“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦”。 ②接下来先论“赂秦而力亏,破灭之道也”,再论“不赂者以赂者丧”。 ③然后以一个“呜呼”绾结,以假设之词申述,自然得出“为国者无使为积威之所劫”的结论。 ④最后引向现实政治,以“苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣”委婉劝喻。

比较阅读

文本小结

《六国论》是苏洵的经典政论文。本文以借古讽今的手法,在论证过程中,运用对比、比喻、引用等多种论证方法,从“赂秦”与“不赂秦”两方面充分论证六国破亡的原因,委婉劝谏北宋统治者吸取历史教训,以六国为鉴,对辽、西夏的侵犯主张反抗,勿重蹈覆辙。

论点鲜明,论证严密,以古鉴今,切中时弊,全文纲目分明,脉络清晰,语言生动有力,气势充沛,堪称古代论说文的典范。

文本小结

课内素材链接

适用主题:以史为盾,共筑成长防线

段落范例:

历史的长卷中,总藏着照亮未来的星火。苏洵在《六国论》中一针见血地指出 “六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦”,韩魏以土地换苟安,楚齐持侥幸图自保,最终却落得 “薪不尽,火不灭” 的覆灭下场。这不仅是战国烽烟的回响,更照见了一个永恒的真理:面对威胁时,妥协退让只会滋养贪婪,唯有坚守原则、联合抗争,方能在危局中破茧重生。

校园生活中的人际交往也是如此。当面对校园欺凌或不正当要求时,若因恐惧而妥协,如同六国 “今日割五城,明日割十城”,只会让不良行为变本加厉。只有像那些勇敢站出来制止欺凌、团结同学共同抵制不良风气的学生一样,以坚定的原则和集体的力量守护校园净土,才能在成长的道路上书写属于自己的胜利篇章。

历史镜鉴与话题“霸凌”之关联

理解性默写

1.《六国论》中,描写六国诸侯的祖辈、父辈创业艰难的句子是“ , 。 ”

2.苏洵在《六国论》中用精妙的比喻“ , ”,形象地批判了六国的赂秦行为。

暴霜露,斩荆棘

以地事秦,犹抱薪救火

3.《六国论》中作者批评赵国杀害良将,不能坚持武力抗秦的句子是:“________,________,__________。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也

结 束

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])