15.2 《答司马谏议书》课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 15.2 《答司马谏议书》课件(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

纵观历史,古代任何一个王朝到了中期,往往会 出现土地兼并、阶级固化等现象,朝廷收不到税,导 致国库空虚,王朝迅速衰落,唯一的解决办法就是改 革,也就是古代说的“变法”,但变法往往伴随的着 极大的风险。今天的这篇文章还要从王安石变法说

起……

答司馬谏议書

王 安 石

作者及知识补充

王安石 字介甫,号半山,江西临川人,北宋著名政治家、 文学家、改革家。曾被封为荆国公,世称王荆公,谥号文, 又称王文公。 两次出任宰相,坚持推行变法,世称王安石 变法。列宁称他是“中国十一世纪的改革家”。王安石为人 刚正,意志坚强,议事敢于坚持己见,不随声附和。他身居 宰相高位,仍清廉自守。就连他的政敌司马光,也不得不承 认王安石道德品行高。因其极为固执,不允许任何人反对他, 人称“拗相公”。

司马光 字君实,号迂叟,北宋政治家、史学家、文学家, 宋神宗时,因反对王安石变法,离开朝廷十五年。历仕仁宗、 英宗、神宗、哲宗四朝,卒赠太师、温国公,谥文正。主持 编纂了中国最大的一部编年体通史《资治通鉴》 。

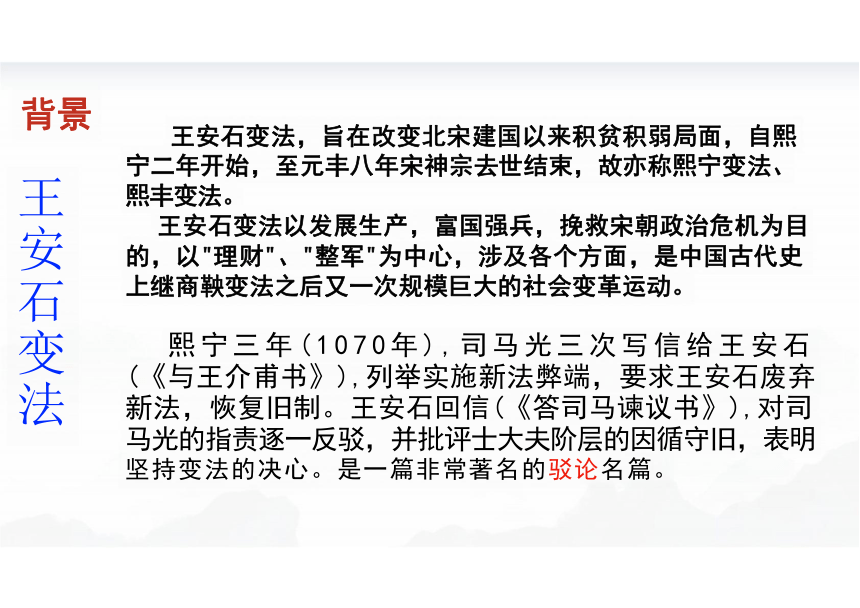

王安石变法,旨在改变北宋建国以来积贫积弱局面,自熙 宁二年开始,至元丰八年宋神宗去世结束,故亦称熙宁变法、 熙丰变法。

王安石变法以发展生产,富国强兵,挽救宋朝政治危机为目 的,以"理财"、"整军"为中心,涉及各个方面,是中国古代史 上继商鞅变法之后又一次规模巨大的社会变革运动。

熙宁三年(1070年),司马光三次写信给王安石 (《与王介甫书》),列举实施新法弊端,要求王安石废弃 新法,恢复旧制。王安石回信(《答司马谏议书》),对司 马光的指责逐一反驳,并批评士大夫阶层的因循守旧,表明 坚持变法的决心。是一篇非常著名的驳论名篇。

王安石变法

背景

解 题

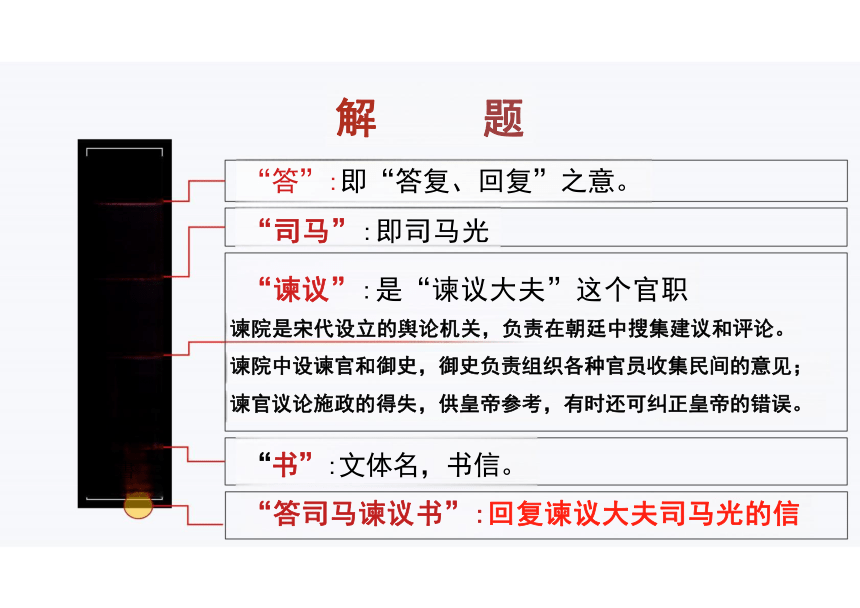

“答”:即“答复、回复”之意。

答司馬諫議

“司马”:即司马光

“谏议”:是“谏议大夫”这个官职

谏院是宋代设立的舆论机关,负责在朝廷中搜集建议和评论。

谏院中设谏官和御史,御史负责组织各种官员收集民间的意见; 谏官议论施政的得失,供皇帝参考,有时还可纠正皇帝的错误。

書

“书”:文体名,书信。

“答司马谏议书”:回复谏议大夫司马光的信

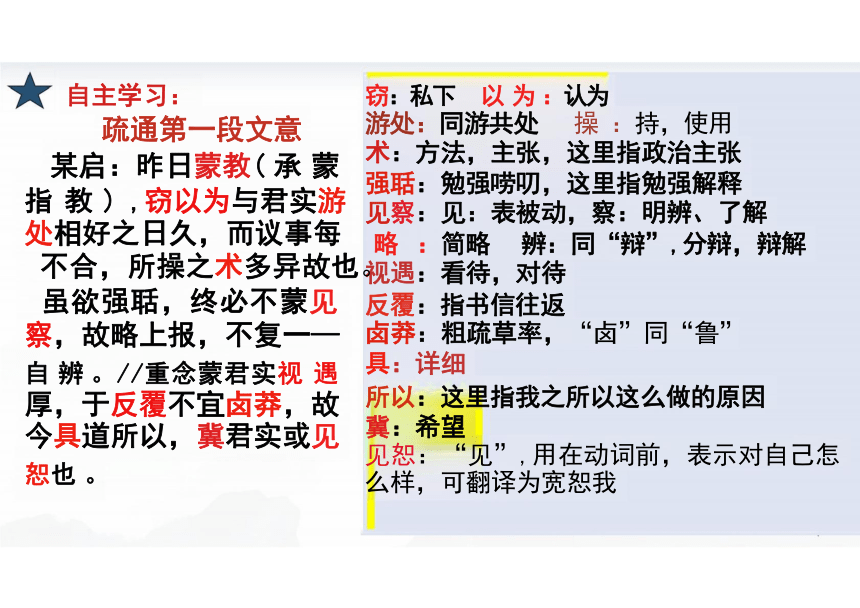

窃:私下 以 为 :认为

游处:同游共处 操 :持,使用

术:方法,主张,这里指政治主张

强聒:勉强唠叨,这里指勉强解释

见察:见:表被动,察:明辨、了解

略 :简略 辨:同“辩”,分辩,辩解

视遇:看待,对待

反覆:指书信往返

卤莽:粗疏草率,“卤”同“鲁”

具:详细

所以:这里指我之所以这么做的原因

冀:希望

见恕:“见”,用在动词前,表示对自己怎 么样,可翻译为宽恕我

自主学习:

疏通第一段文意

某启:昨日蒙教( 承 蒙

指 教 ) ,窃以为与君实游

处相好之日久,而议事每

不合,所操之术多异故也。

虽欲强聒,终必不蒙见

察,故略上报,不复一—

自 辨 。//重念蒙君实视 遇

厚,于反覆不宜卤莽,故

今具道所以,冀君实或见

恕也 。

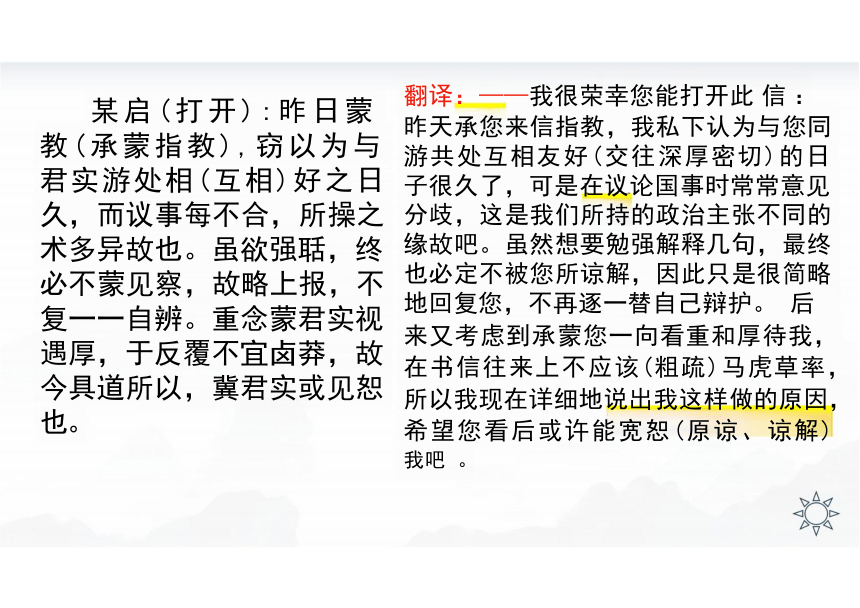

翻译:——我很荣幸您能打开此 信 :

昨天承您来信指教,我私下认为与您同 游共处互相友好(交往深厚密切)的日 子很久了,可是在议论国事时常常意见 分歧,这是我们所持的政治主张不同的 缘故吧。虽然想要勉强解释几句,最终 也必定不被您所谅解,因此只是很简略 地回复您,不再逐一替自己辩护。 后

来又考虑到承蒙您一向看重和厚待我, 在书信往来上不应该(粗疏)马虎草率, 所以我现在详细地说出我这样做的原因, 希望您看后或许能宽恕(原谅、谅解) 我吧 。

某启(打开):昨日蒙 教(承蒙指教),窃以为与 君实游处相(互相)好之日 久,而议事每不合,所操之 术多异故也。虽欲强聒,终 必不蒙见察,故略上报,不 复一一自辨。重念蒙君实视 遇厚,于反覆不宜卤莽,故 今具道所以,冀君实或见恕 也。

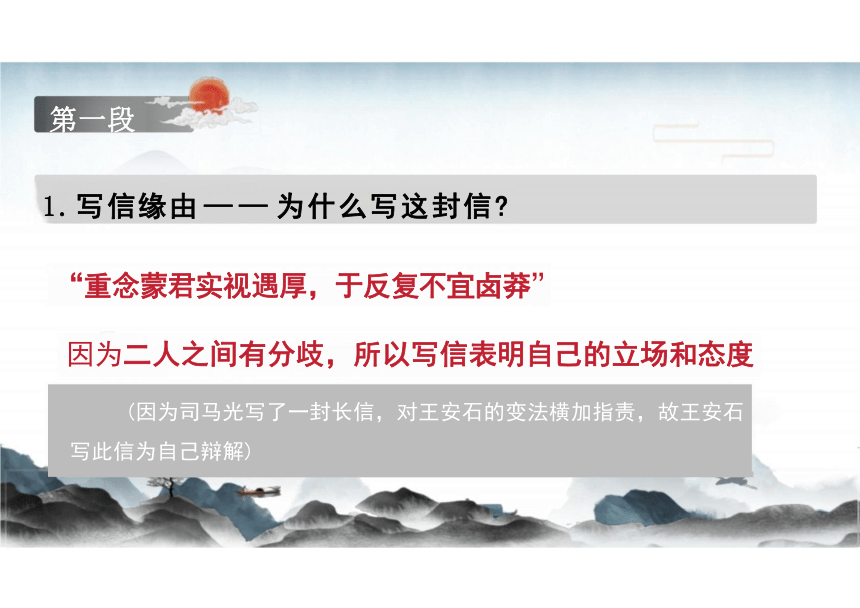

1.写信缘由 — — 为什么写这封信

“重念蒙君实视遇厚,于反复不宜卤莽”

因为二人之间有分歧,所以写信表明自己的立场和态度

(因为司马光写了一封长信,对王安石的变法横加指责,故王安石 写此信为自己辩解)

第一段

——蒙教上报见恕 ……

——强聒不宜卤莽冀君实或见恕也

第一段

2.写信措辞如何

措辞彬彬有礼

② 语调含蓄委婉

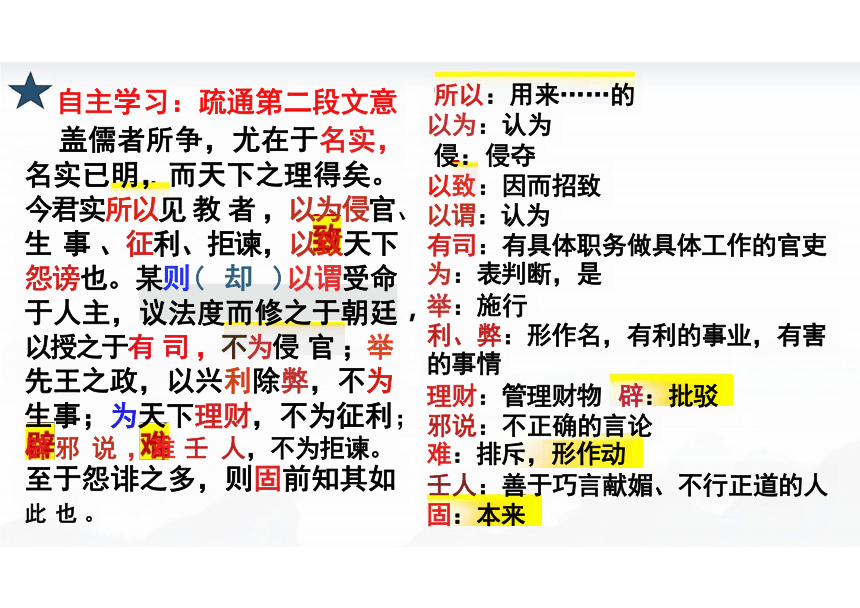

司马光《与王介甫书》:

“孔子曰: ‘益者三友,损者

三友。’光不材,不足以辱介甫为

友,然自接待以来,十有余年,屡 尝同僚,亦不可谓之无一日之雅也。 虽愧多闻,至于直谅,不敢不勉,

若乃便辟、善柔、便佞,则固不敢

为也。”——益友

司马光把自己当作王安石的“益

友”,所以才一而再、再而三地给对 方写信,陈述自己对于老友主导的这 次政治改革的不同意见: “故敢一陈 其志,以自达于介甫,以终益友之义, 其舍之取之,则在介甫矣!”于私尽 朋友之谊,于公推心置腹,可谓光风

雾月贤者情怀。

峰文人的君子之争) 拓展补充 和而不同的意见交流

王安石和司马光的关系: “与君实游处相好之日久”— — 朋友

都没错,为国而已(北宋巅

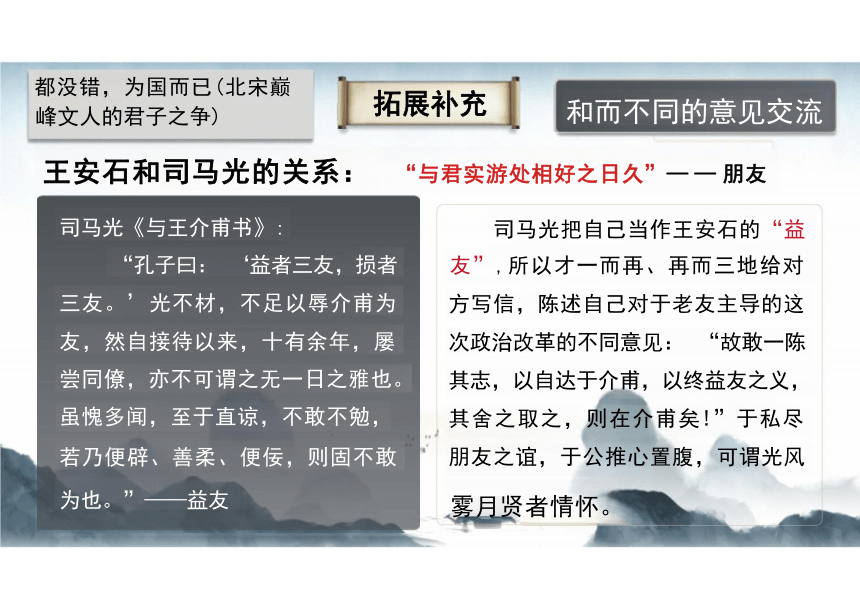

自主学习:疏通第二段文意

盖儒者所争,尤在于名实, 名实已明,而天下之理得矣。 今君实所以见 教 者 ,以为侵官、 生 事 、征利、拒谏,以致天下 怨谤也。某则( 却 )以谓受命 于人主,议法度而修之于朝廷 以授之于有 司 ,不为侵 官 ;举 先王之政,以兴利除弊,不为 生事;为天下理财,不为征利; 辟 邪 说 ,难 壬 人,不为拒谏。

至于怨诽之多,则固前知其如

此 也 。

以为:认为

侵:侵夺

以致:因而招致

以谓:认为

有司:有具体职务做具体工作的官吏

为:表判断,是

举:施行

利、弊:形作名,有利的事业,有害 的事情

理财:管理财物 辟:批驳

邪说:不正确的言论

难:排斥,形作动

壬人:善于巧言献媚、不行正道的人

固:本来

所以:用来……的

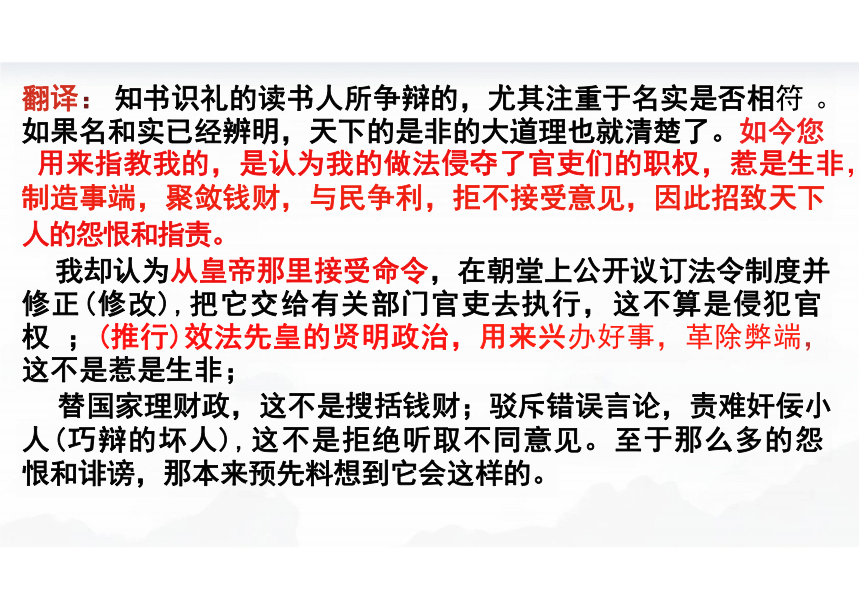

翻译: 知书识礼的读书人所争辩的,尤其注重于名实是否相符 。 如果名和实已经辨明,天下的是非的大道理也就清楚了。如今您

用来指教我的,是认为我的做法侵夺了官吏们的职权,惹是生非,

制造事端,聚敛钱财,与民争利,拒不接受意见,因此招致天下

人的怨恨和指责。

我却认为从皇帝那里接受命令,在朝堂上公开议订法令制度并 修正(修改),把它交给有关部门官吏去执行,这不算是侵犯官 权 ;(推行)效法先皇的贤明政治,用来兴办好事,革除弊端, 这不是惹是生非;

替国家理财政,这不是搜括钱财;驳斥错误言论,责难奸佞小 人(巧辩的坏人),这不是拒绝听取不同意见。至于那么多的怨 恨和诽谤,那本来预先料想到它会这样的。

名实之辩

名实之辩是中国哲学史和逻辑思想史上对名实 关系的研究和争论。

名正则言顺而事行。但站在不同立场,对同样 一样事就会有不同的甚至完全相反的看法。

名:名称;形式 实:实际内容

在《答司马谏议书》中:

名:司马光给新法冠上的罪名

实:王安石变法的实际内容(性质)

侵官 生事 征利 拒谏

以致天下怨谤

1.作者批驳了司马光的什么观点

“侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。”

第二段

第二段

2.作者认为判断是非的原则是什么

“名实已明,而天下之理得矣。”

“如果名实的的关系明确了,那么天下的根本道理也就清楚了。”

合作探究,展示交流:分析本文第二段的结构

首先,定原则(高屋建瓴地提出一个最重要的原则问题,作为论证的

立足点)名实相符(盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,则天下 之理得矣)

五条罪名(侵官、生事、征利、据

其次,树靶子(找到批驳的对象)谏、以致天下怨谤也)

再次,驳罪名(将司马光的责难与变法的事实相对照) 名实不符

最后,表心理(对于恶名并不惧怕)早 有 预 期

PK 司马牛

拗相公

侵官 财利不以委三司而自治之,更立制置三司条例 司,…….又置提举常平广惠仓,使者四十余人使行 新法于四方。 扰乱职权

受命于人主,议法度 而 修 君 任 命授 之于有司,不为侵官。

生事 所遣者虽皆选择才俊,然其中亦有轻佻狂躁之人, 陵乐州县,骚扰百姓者,于是士大夫不服,农商 丧业,谤议沸腾,怨嗟盈路。 违背“无为而治”

举先王之政,以兴利 除弊,不为生事。

沿袭美政

争利 首建制置条例司,大讲财利之事;又命薛向行均 输法于江淮,欲尽夺商贾之利;又分遣使者散青 苗钱于天下而收其息。 与民争利

为天下理财,不为征 利。

为国谋利

拒谏 介甫素刚直,每议事于人主前,如与朋友争辩于 私室,不少降辞气,视斧钺鼎镬如无也。或所见 小异,微言新令之抗违音辄艳然加怒,或 诟骂以辱之,或言于上而逐之,不待其辞之毕也。

辟邪说,难壬人,不 为拒谏。

远佞明立场

①在辩驳之前,先高屋建瓴地提出“名实问题” ,先立于高处, 揭露事情的本质,才能从根本上驳倒对方的责难,为变法正名。 (先问是不是,再说好与坏)

②先驳“侵官”:指出变法是 “受命于人主”,自己与大家在 朝廷公开地议论修订,负有专责的官吏去推行,“侵官”之说 便不攻自破。 “受——议——授”使新法从决策到制定到推行 名正言顺。

③次驳“生事”:“举先王之政”是理论根据,“兴利除弊” 是根本目的。这样的“事”,上合先王之道,下利国家百姓, 自然不是“生事扰民”。

梳理-王安石如何一一反驳司马光的观点

④再驳“征利” :只用“为天下理财”一句已足。因为问题 不在于是否征利,而在于为谁征利。根本出发点正确,“征 利”的责难也就站不住脚。

⑤然后驳“拒谏”:只有拒绝正确的批评,文过饰非才叫拒 谏,因此,“辟邪说,难壬人”便与拒谏风马牛不相及。

⑥最后讲到“怨诽之多”:却不再从正面反驳,仅用“ 固前知 其如此”一语带过,大有对此不屑一顾的轻蔑意味。

司马光的言辞攻 击、 指责非难

王安石完美防守 守中有攻

自主学习:疏通第三段文意

人习于苟且非一日,士大夫多以( 把 ) 不恤国事、同俗(附和世俗)自媚于众为 善 (当作好事) ,上乃欲变此,而某不量 敌之众寡,欲出力助上以抗( 对 抗 ) 之 , 则众何为而不汹汹然 盘庚之迁,胥怨者 民 也 ,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为

(因为)怨者故改其度( 计 划 ), 度( 考 虑 )义而后动,是而不见可悔故也。如君 实责我以在位久,未能助上大有为,以膏 泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当(应当) 一切不事 事,守前所为而已,则非某之所 敢 知 。

无由会 晤,不任区区向往之至!【古 代书信的套语】

苟且:得过且过,没有长远打

算 恤:顾念,忧虑

媚 :形作动,谄媚 量:思量

胥怨:相怨,这里指百姓对上

位者的怨恨 非 特:不仅

义 :适宜 是 :意动,认为正确

可悔:值得反悔的地方

膏泽:名作动,施恩惠

事事:第一个“事”动词,做。 第二个“事”名词,事情

守 :墨守 由 :缘 由

会 晤 :见面 不 任 :不胜

区区:小,用作自称的谦辞

翻 译 :人们习惯于得过且过已不是一天两 天的事了,士大夫们大多把不关心国事、附和世俗 之见以讨好众人当作好事。皇上却要改变这种状况, 而我不去估量反对的人有多少,愿意竭力协助皇上 来对抗他们,那众多的反对者怎会不对我(吵闹叫 嚣)气势汹汹呢 商王盘庚迁都时,连百姓都埋怨, 还不仅仅是朝廷里的士大夫罢了;盘庚并不因为 有人埋怨反对的缘故而改变原来的计划,这 是因为事先考虑到迁都合宜而后行动,认为 是正确的就看不出有可以改悔的缘故了。如 果您责备我因为占据高位已久,没有能协助 皇上大有作为,来使这些百姓普遍受到恩泽, 那么我承认自己是有罪的;如果说现在应

当—切事(不做)别干,只要墨守从前的作 为,那就不是我所敢领教的了。

人习于苟且非一日,士大 夫多以不恤国事、同俗自媚 于众为善,上乃欲变此,而 某不量敌之众寡,欲出力助 上以抗之,则众何为而不汹 汹然 盘庚之迁,胥怨者民 也 ,非特朝廷士大夫而已; 盘庚不为怨者故改其度,度 义而后动,是而不见可悔故 也。如君实责我以在位久,

未能助上大有为,以膏泽斯 民,则某知罪矣;如曰今日 当一切不事事,守 前所为而 已,则非某之所敢知。

无由会晤,不任区区向 往之至!

第三段

王安石发动变法的因素有哪些

①人习于苟且非一日;(百姓)

②士大夫多不恤国事、同俗自媚于众;(官员)

③上乃欲变此。( 皇 上 )

项目 目的 措施 内容 作用 富国之法 改变 集贫 局面 均输法 采购物资“徙贵就贱,用近易 远 ”

打破了大商人控制市场的局面,增加 政府收入

市易法 在开封设“市易务”

限制大商人控制和操纵市场,增加了 政府收入

青苗法 青黄不接之时,政府借钱或粮 食给农民

限制高利贷对农民的剥削,增加政府 收入

募役法 纳钱代役

有利于经济发展,增加了政府收入

农田水利法 鼓励兴修水利

促进了农业生产发展

方田均税法 清丈土地,收取赋税

限制了隐田漏税行为,增加了政府收 入

强兵之法 改变 积弱 局面 将兵法 在各路段设负责操练军队的将 官

提高军队战斗力

保甲法 把农民编为保甲进行军事化训 练

维护了秩序,兵农合一

王 安 石 变 法 主 要 内 容 一 览 表

根据上述表格,你觉得天下人“怨谤” “汹汹然”的根

本原因是什么

新法触犯了大官僚大

地主的利益

太后向宋神宗哭诉王安石变法

王安石说:“某知罪矣”,这是王安石在向司马光道歉认错吗

王安石说“某知罪矣”,这不是向司马光认错。王安石认

为自己“错”在“在位久,未能助上大有为,以普泽斯民”。由 此可见王安石不仅没有因改革“认错”,反而认为自己改革还

文本探究

第三段

文本探究

本文旨在批驳什么观点 作者是如何驳论的

①本文批驳的观点是“以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也”。

②针对司马光的责难,作者先以“受人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵 官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏”的论 说逐点驳斥。这样,“侵官、生事、征利、拒谏”便成为无中生有之说,司马光的论点就失 去了成立的基础。

接着,王安石没有否认变法所招致的“天下怨谤”,他认为“人习于苟且非一日,士大夫

多以不恤国事、同俗自媚于众为善”,进而顺水推舟地指出“上乃欲变此”;

再列举“盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已”的例子,进一步反驳。这样,王

安石就从现实和历史两个方面说明了“怨诽之多则固前知其如此也”。因此,“天下怨谤”

不足为奇。

书信体驳论文 驳论过程

1、 中心论点:

反驳论敌指责变法“侵官、生事、征利、拒谏”

2、 论据: 效果:使反驳建立在坚实的理论原则基础之上

理论论据: ①名实相符的原则

事实论据: ①新法的实际情况②盘庚迁殷

3、论证方法: ①道理论证 ②举例论证

艺术特色

(1) 层次清晰,条理分明。

作为书信体议论文,本文首要特点是行文简洁、结构严谨,没

有 枝 蔓。

本文首先交代写信的原因,言语委婉有致;

接着进行合情合理的辩驳,有理有据,层层深入;

最后表明态度,不失酬答之礼。

全文一气贯通,结构严谨,说理透彻,堪称古代驳论文的典范。

(2) 有的放矢,反驳有力。(论证方法多样)

本文逐一反驳司马光的指责,从而批驳了保守派的不恤国事、墨

守成规,表明了作者推行新法的决心。

全文除了开头和结尾用了几句酬答的礼貌语言外,其余部分紧紧 扣住五大弊端进行驳斥。此外,其反驳的方法也是多种多样的。如文 中有“为天下理财,不为征利”这样的直接反驳;有“某则以谓受命 于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵宫”这样的举

出根据的反驳;还有“盘庚之迁”这样的举出史实的反驳。这些既委

婉地反驳了“怨诽之多”的责备,又表达了自己变法的坚定决心。

(3) 言简意赅,措辞委婉而坚决。

这篇文章的语言柔中带刚,态度委婉而坚决,这样的辞令符合答

复指责性书信的特点。

同时,本文驳斥司马光指责的语句言简意赅、不容置辩、干净利 落。如面对保守派的指责,作者说道: “则固前知其如此也。”字里 行间流露出一种坚持改革的决心。

①立足于理,理足则气势。

②擅于排比,连用排比驳斥对方,则势如破竹,无可阻挡。

③擅用反语,如“欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然 ”

情境任务 学以致用

据CNN报道,美国总统特朗普在白宫新闻发布会上的讲稿中的“新冠病

毒”被划掉,手写改为了“中国病毒”。析其原因,主要是美国新冠病毒感 染人数与日俱增,特朗普想努力把“锅”甩给中国。如果你是外交部发言人, 你该如何驳斥 (200—300字)

提示: 参考《答司马谏议书》中作者对保守派观点进

行反驳的驳斥技巧。

对于近期特朗普先生将“新冠病毒”改为“中国病毒”的行为,我方表示强

烈的谴责。这种说法毫无根据,荒谬至极,是带有政治目的的污蔑行为。美国新 冠病毒感染人数与日俱增,就算特朗普先生再怎么“甩锅”和抹黑,也掩盖不了 美国疫情防控工作失职的事实。自疫情出现以来,中国采取了一系列有效的措施 来积极应对,始终把人民的生命安全和健康放在第一位,我们专注自身,从不推 卸责任。世卫组织也表示:病毒没有国界,不区分种族、肤色和财富。把病毒同 种族联系在一起,这是所有人都不希望的,我们需要团结合作。所以,我方敦促 美方立即纠正错误,立即停止对中国无端的指责。

文化常识

( 1 ) 有 司

因古代设官分职各有专司,故

称“有司”,但“有司”并不是某 个具体的部门,而是代指官吏。

文化常识

(2)古代常用谦称

鄙人:本义指居于郊野之人。古人常用来谦称自己,表示

地位不高,见识浅陋。

臣 :古人对自己的谦称,表示自谦,多有君臣关系在内。

仆 :旧时男子自称谦辞。仆即奴仆,下对上、幼对长自称 奴仆,借以表示对对方的敬重。

晚生:旧时对前辈称己的谦辞。

纵观历史,古代任何一个王朝到了中期,往往会 出现土地兼并、阶级固化等现象,朝廷收不到税,导 致国库空虚,王朝迅速衰落,唯一的解决办法就是改 革,也就是古代说的“变法”,但变法往往伴随的着 极大的风险。今天的这篇文章还要从王安石变法说

起……

答司馬谏议書

王 安 石

作者及知识补充

王安石 字介甫,号半山,江西临川人,北宋著名政治家、 文学家、改革家。曾被封为荆国公,世称王荆公,谥号文, 又称王文公。 两次出任宰相,坚持推行变法,世称王安石 变法。列宁称他是“中国十一世纪的改革家”。王安石为人 刚正,意志坚强,议事敢于坚持己见,不随声附和。他身居 宰相高位,仍清廉自守。就连他的政敌司马光,也不得不承 认王安石道德品行高。因其极为固执,不允许任何人反对他, 人称“拗相公”。

司马光 字君实,号迂叟,北宋政治家、史学家、文学家, 宋神宗时,因反对王安石变法,离开朝廷十五年。历仕仁宗、 英宗、神宗、哲宗四朝,卒赠太师、温国公,谥文正。主持 编纂了中国最大的一部编年体通史《资治通鉴》 。

王安石变法,旨在改变北宋建国以来积贫积弱局面,自熙 宁二年开始,至元丰八年宋神宗去世结束,故亦称熙宁变法、 熙丰变法。

王安石变法以发展生产,富国强兵,挽救宋朝政治危机为目 的,以"理财"、"整军"为中心,涉及各个方面,是中国古代史 上继商鞅变法之后又一次规模巨大的社会变革运动。

熙宁三年(1070年),司马光三次写信给王安石 (《与王介甫书》),列举实施新法弊端,要求王安石废弃 新法,恢复旧制。王安石回信(《答司马谏议书》),对司 马光的指责逐一反驳,并批评士大夫阶层的因循守旧,表明 坚持变法的决心。是一篇非常著名的驳论名篇。

王安石变法

背景

解 题

“答”:即“答复、回复”之意。

答司馬諫議

“司马”:即司马光

“谏议”:是“谏议大夫”这个官职

谏院是宋代设立的舆论机关,负责在朝廷中搜集建议和评论。

谏院中设谏官和御史,御史负责组织各种官员收集民间的意见; 谏官议论施政的得失,供皇帝参考,有时还可纠正皇帝的错误。

書

“书”:文体名,书信。

“答司马谏议书”:回复谏议大夫司马光的信

窃:私下 以 为 :认为

游处:同游共处 操 :持,使用

术:方法,主张,这里指政治主张

强聒:勉强唠叨,这里指勉强解释

见察:见:表被动,察:明辨、了解

略 :简略 辨:同“辩”,分辩,辩解

视遇:看待,对待

反覆:指书信往返

卤莽:粗疏草率,“卤”同“鲁”

具:详细

所以:这里指我之所以这么做的原因

冀:希望

见恕:“见”,用在动词前,表示对自己怎 么样,可翻译为宽恕我

自主学习:

疏通第一段文意

某启:昨日蒙教( 承 蒙

指 教 ) ,窃以为与君实游

处相好之日久,而议事每

不合,所操之术多异故也。

虽欲强聒,终必不蒙见

察,故略上报,不复一—

自 辨 。//重念蒙君实视 遇

厚,于反覆不宜卤莽,故

今具道所以,冀君实或见

恕也 。

翻译:——我很荣幸您能打开此 信 :

昨天承您来信指教,我私下认为与您同 游共处互相友好(交往深厚密切)的日 子很久了,可是在议论国事时常常意见 分歧,这是我们所持的政治主张不同的 缘故吧。虽然想要勉强解释几句,最终 也必定不被您所谅解,因此只是很简略 地回复您,不再逐一替自己辩护。 后

来又考虑到承蒙您一向看重和厚待我, 在书信往来上不应该(粗疏)马虎草率, 所以我现在详细地说出我这样做的原因, 希望您看后或许能宽恕(原谅、谅解) 我吧 。

某启(打开):昨日蒙 教(承蒙指教),窃以为与 君实游处相(互相)好之日 久,而议事每不合,所操之 术多异故也。虽欲强聒,终 必不蒙见察,故略上报,不 复一一自辨。重念蒙君实视 遇厚,于反覆不宜卤莽,故 今具道所以,冀君实或见恕 也。

1.写信缘由 — — 为什么写这封信

“重念蒙君实视遇厚,于反复不宜卤莽”

因为二人之间有分歧,所以写信表明自己的立场和态度

(因为司马光写了一封长信,对王安石的变法横加指责,故王安石 写此信为自己辩解)

第一段

——蒙教上报见恕 ……

——强聒不宜卤莽冀君实或见恕也

第一段

2.写信措辞如何

措辞彬彬有礼

② 语调含蓄委婉

司马光《与王介甫书》:

“孔子曰: ‘益者三友,损者

三友。’光不材,不足以辱介甫为

友,然自接待以来,十有余年,屡 尝同僚,亦不可谓之无一日之雅也。 虽愧多闻,至于直谅,不敢不勉,

若乃便辟、善柔、便佞,则固不敢

为也。”——益友

司马光把自己当作王安石的“益

友”,所以才一而再、再而三地给对 方写信,陈述自己对于老友主导的这 次政治改革的不同意见: “故敢一陈 其志,以自达于介甫,以终益友之义, 其舍之取之,则在介甫矣!”于私尽 朋友之谊,于公推心置腹,可谓光风

雾月贤者情怀。

峰文人的君子之争) 拓展补充 和而不同的意见交流

王安石和司马光的关系: “与君实游处相好之日久”— — 朋友

都没错,为国而已(北宋巅

自主学习:疏通第二段文意

盖儒者所争,尤在于名实, 名实已明,而天下之理得矣。 今君实所以见 教 者 ,以为侵官、 生 事 、征利、拒谏,以致天下 怨谤也。某则( 却 )以谓受命 于人主,议法度而修之于朝廷 以授之于有 司 ,不为侵 官 ;举 先王之政,以兴利除弊,不为 生事;为天下理财,不为征利; 辟 邪 说 ,难 壬 人,不为拒谏。

至于怨诽之多,则固前知其如

此 也 。

以为:认为

侵:侵夺

以致:因而招致

以谓:认为

有司:有具体职务做具体工作的官吏

为:表判断,是

举:施行

利、弊:形作名,有利的事业,有害 的事情

理财:管理财物 辟:批驳

邪说:不正确的言论

难:排斥,形作动

壬人:善于巧言献媚、不行正道的人

固:本来

所以:用来……的

翻译: 知书识礼的读书人所争辩的,尤其注重于名实是否相符 。 如果名和实已经辨明,天下的是非的大道理也就清楚了。如今您

用来指教我的,是认为我的做法侵夺了官吏们的职权,惹是生非,

制造事端,聚敛钱财,与民争利,拒不接受意见,因此招致天下

人的怨恨和指责。

我却认为从皇帝那里接受命令,在朝堂上公开议订法令制度并 修正(修改),把它交给有关部门官吏去执行,这不算是侵犯官 权 ;(推行)效法先皇的贤明政治,用来兴办好事,革除弊端, 这不是惹是生非;

替国家理财政,这不是搜括钱财;驳斥错误言论,责难奸佞小 人(巧辩的坏人),这不是拒绝听取不同意见。至于那么多的怨 恨和诽谤,那本来预先料想到它会这样的。

名实之辩

名实之辩是中国哲学史和逻辑思想史上对名实 关系的研究和争论。

名正则言顺而事行。但站在不同立场,对同样 一样事就会有不同的甚至完全相反的看法。

名:名称;形式 实:实际内容

在《答司马谏议书》中:

名:司马光给新法冠上的罪名

实:王安石变法的实际内容(性质)

侵官 生事 征利 拒谏

以致天下怨谤

1.作者批驳了司马光的什么观点

“侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。”

第二段

第二段

2.作者认为判断是非的原则是什么

“名实已明,而天下之理得矣。”

“如果名实的的关系明确了,那么天下的根本道理也就清楚了。”

合作探究,展示交流:分析本文第二段的结构

首先,定原则(高屋建瓴地提出一个最重要的原则问题,作为论证的

立足点)名实相符(盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,则天下 之理得矣)

五条罪名(侵官、生事、征利、据

其次,树靶子(找到批驳的对象)谏、以致天下怨谤也)

再次,驳罪名(将司马光的责难与变法的事实相对照) 名实不符

最后,表心理(对于恶名并不惧怕)早 有 预 期

PK 司马牛

拗相公

侵官 财利不以委三司而自治之,更立制置三司条例 司,…….又置提举常平广惠仓,使者四十余人使行 新法于四方。 扰乱职权

受命于人主,议法度 而 修 君 任 命授 之于有司,不为侵官。

生事 所遣者虽皆选择才俊,然其中亦有轻佻狂躁之人, 陵乐州县,骚扰百姓者,于是士大夫不服,农商 丧业,谤议沸腾,怨嗟盈路。 违背“无为而治”

举先王之政,以兴利 除弊,不为生事。

沿袭美政

争利 首建制置条例司,大讲财利之事;又命薛向行均 输法于江淮,欲尽夺商贾之利;又分遣使者散青 苗钱于天下而收其息。 与民争利

为天下理财,不为征 利。

为国谋利

拒谏 介甫素刚直,每议事于人主前,如与朋友争辩于 私室,不少降辞气,视斧钺鼎镬如无也。或所见 小异,微言新令之抗违音辄艳然加怒,或 诟骂以辱之,或言于上而逐之,不待其辞之毕也。

辟邪说,难壬人,不 为拒谏。

远佞明立场

①在辩驳之前,先高屋建瓴地提出“名实问题” ,先立于高处, 揭露事情的本质,才能从根本上驳倒对方的责难,为变法正名。 (先问是不是,再说好与坏)

②先驳“侵官”:指出变法是 “受命于人主”,自己与大家在 朝廷公开地议论修订,负有专责的官吏去推行,“侵官”之说 便不攻自破。 “受——议——授”使新法从决策到制定到推行 名正言顺。

③次驳“生事”:“举先王之政”是理论根据,“兴利除弊” 是根本目的。这样的“事”,上合先王之道,下利国家百姓, 自然不是“生事扰民”。

梳理-王安石如何一一反驳司马光的观点

④再驳“征利” :只用“为天下理财”一句已足。因为问题 不在于是否征利,而在于为谁征利。根本出发点正确,“征 利”的责难也就站不住脚。

⑤然后驳“拒谏”:只有拒绝正确的批评,文过饰非才叫拒 谏,因此,“辟邪说,难壬人”便与拒谏风马牛不相及。

⑥最后讲到“怨诽之多”:却不再从正面反驳,仅用“ 固前知 其如此”一语带过,大有对此不屑一顾的轻蔑意味。

司马光的言辞攻 击、 指责非难

王安石完美防守 守中有攻

自主学习:疏通第三段文意

人习于苟且非一日,士大夫多以( 把 ) 不恤国事、同俗(附和世俗)自媚于众为 善 (当作好事) ,上乃欲变此,而某不量 敌之众寡,欲出力助上以抗( 对 抗 ) 之 , 则众何为而不汹汹然 盘庚之迁,胥怨者 民 也 ,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为

(因为)怨者故改其度( 计 划 ), 度( 考 虑 )义而后动,是而不见可悔故也。如君 实责我以在位久,未能助上大有为,以膏 泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当(应当) 一切不事 事,守前所为而已,则非某之所 敢 知 。

无由会 晤,不任区区向往之至!【古 代书信的套语】

苟且:得过且过,没有长远打

算 恤:顾念,忧虑

媚 :形作动,谄媚 量:思量

胥怨:相怨,这里指百姓对上

位者的怨恨 非 特:不仅

义 :适宜 是 :意动,认为正确

可悔:值得反悔的地方

膏泽:名作动,施恩惠

事事:第一个“事”动词,做。 第二个“事”名词,事情

守 :墨守 由 :缘 由

会 晤 :见面 不 任 :不胜

区区:小,用作自称的谦辞

翻 译 :人们习惯于得过且过已不是一天两 天的事了,士大夫们大多把不关心国事、附和世俗 之见以讨好众人当作好事。皇上却要改变这种状况, 而我不去估量反对的人有多少,愿意竭力协助皇上 来对抗他们,那众多的反对者怎会不对我(吵闹叫 嚣)气势汹汹呢 商王盘庚迁都时,连百姓都埋怨, 还不仅仅是朝廷里的士大夫罢了;盘庚并不因为 有人埋怨反对的缘故而改变原来的计划,这 是因为事先考虑到迁都合宜而后行动,认为 是正确的就看不出有可以改悔的缘故了。如 果您责备我因为占据高位已久,没有能协助 皇上大有作为,来使这些百姓普遍受到恩泽, 那么我承认自己是有罪的;如果说现在应

当—切事(不做)别干,只要墨守从前的作 为,那就不是我所敢领教的了。

人习于苟且非一日,士大 夫多以不恤国事、同俗自媚 于众为善,上乃欲变此,而 某不量敌之众寡,欲出力助 上以抗之,则众何为而不汹 汹然 盘庚之迁,胥怨者民 也 ,非特朝廷士大夫而已; 盘庚不为怨者故改其度,度 义而后动,是而不见可悔故 也。如君实责我以在位久,

未能助上大有为,以膏泽斯 民,则某知罪矣;如曰今日 当一切不事事,守 前所为而 已,则非某之所敢知。

无由会晤,不任区区向 往之至!

第三段

王安石发动变法的因素有哪些

①人习于苟且非一日;(百姓)

②士大夫多不恤国事、同俗自媚于众;(官员)

③上乃欲变此。( 皇 上 )

项目 目的 措施 内容 作用 富国之法 改变 集贫 局面 均输法 采购物资“徙贵就贱,用近易 远 ”

打破了大商人控制市场的局面,增加 政府收入

市易法 在开封设“市易务”

限制大商人控制和操纵市场,增加了 政府收入

青苗法 青黄不接之时,政府借钱或粮 食给农民

限制高利贷对农民的剥削,增加政府 收入

募役法 纳钱代役

有利于经济发展,增加了政府收入

农田水利法 鼓励兴修水利

促进了农业生产发展

方田均税法 清丈土地,收取赋税

限制了隐田漏税行为,增加了政府收 入

强兵之法 改变 积弱 局面 将兵法 在各路段设负责操练军队的将 官

提高军队战斗力

保甲法 把农民编为保甲进行军事化训 练

维护了秩序,兵农合一

王 安 石 变 法 主 要 内 容 一 览 表

根据上述表格,你觉得天下人“怨谤” “汹汹然”的根

本原因是什么

新法触犯了大官僚大

地主的利益

太后向宋神宗哭诉王安石变法

王安石说:“某知罪矣”,这是王安石在向司马光道歉认错吗

王安石说“某知罪矣”,这不是向司马光认错。王安石认

为自己“错”在“在位久,未能助上大有为,以普泽斯民”。由 此可见王安石不仅没有因改革“认错”,反而认为自己改革还

文本探究

第三段

文本探究

本文旨在批驳什么观点 作者是如何驳论的

①本文批驳的观点是“以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也”。

②针对司马光的责难,作者先以“受人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵 官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏”的论 说逐点驳斥。这样,“侵官、生事、征利、拒谏”便成为无中生有之说,司马光的论点就失 去了成立的基础。

接着,王安石没有否认变法所招致的“天下怨谤”,他认为“人习于苟且非一日,士大夫

多以不恤国事、同俗自媚于众为善”,进而顺水推舟地指出“上乃欲变此”;

再列举“盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已”的例子,进一步反驳。这样,王

安石就从现实和历史两个方面说明了“怨诽之多则固前知其如此也”。因此,“天下怨谤”

不足为奇。

书信体驳论文 驳论过程

1、 中心论点:

反驳论敌指责变法“侵官、生事、征利、拒谏”

2、 论据: 效果:使反驳建立在坚实的理论原则基础之上

理论论据: ①名实相符的原则

事实论据: ①新法的实际情况②盘庚迁殷

3、论证方法: ①道理论证 ②举例论证

艺术特色

(1) 层次清晰,条理分明。

作为书信体议论文,本文首要特点是行文简洁、结构严谨,没

有 枝 蔓。

本文首先交代写信的原因,言语委婉有致;

接着进行合情合理的辩驳,有理有据,层层深入;

最后表明态度,不失酬答之礼。

全文一气贯通,结构严谨,说理透彻,堪称古代驳论文的典范。

(2) 有的放矢,反驳有力。(论证方法多样)

本文逐一反驳司马光的指责,从而批驳了保守派的不恤国事、墨

守成规,表明了作者推行新法的决心。

全文除了开头和结尾用了几句酬答的礼貌语言外,其余部分紧紧 扣住五大弊端进行驳斥。此外,其反驳的方法也是多种多样的。如文 中有“为天下理财,不为征利”这样的直接反驳;有“某则以谓受命 于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵宫”这样的举

出根据的反驳;还有“盘庚之迁”这样的举出史实的反驳。这些既委

婉地反驳了“怨诽之多”的责备,又表达了自己变法的坚定决心。

(3) 言简意赅,措辞委婉而坚决。

这篇文章的语言柔中带刚,态度委婉而坚决,这样的辞令符合答

复指责性书信的特点。

同时,本文驳斥司马光指责的语句言简意赅、不容置辩、干净利 落。如面对保守派的指责,作者说道: “则固前知其如此也。”字里 行间流露出一种坚持改革的决心。

①立足于理,理足则气势。

②擅于排比,连用排比驳斥对方,则势如破竹,无可阻挡。

③擅用反语,如“欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然 ”

情境任务 学以致用

据CNN报道,美国总统特朗普在白宫新闻发布会上的讲稿中的“新冠病

毒”被划掉,手写改为了“中国病毒”。析其原因,主要是美国新冠病毒感 染人数与日俱增,特朗普想努力把“锅”甩给中国。如果你是外交部发言人, 你该如何驳斥 (200—300字)

提示: 参考《答司马谏议书》中作者对保守派观点进

行反驳的驳斥技巧。

对于近期特朗普先生将“新冠病毒”改为“中国病毒”的行为,我方表示强

烈的谴责。这种说法毫无根据,荒谬至极,是带有政治目的的污蔑行为。美国新 冠病毒感染人数与日俱增,就算特朗普先生再怎么“甩锅”和抹黑,也掩盖不了 美国疫情防控工作失职的事实。自疫情出现以来,中国采取了一系列有效的措施 来积极应对,始终把人民的生命安全和健康放在第一位,我们专注自身,从不推 卸责任。世卫组织也表示:病毒没有国界,不区分种族、肤色和财富。把病毒同 种族联系在一起,这是所有人都不希望的,我们需要团结合作。所以,我方敦促 美方立即纠正错误,立即停止对中国无端的指责。

文化常识

( 1 ) 有 司

因古代设官分职各有专司,故

称“有司”,但“有司”并不是某 个具体的部门,而是代指官吏。

文化常识

(2)古代常用谦称

鄙人:本义指居于郊野之人。古人常用来谦称自己,表示

地位不高,见识浅陋。

臣 :古人对自己的谦称,表示自谦,多有君臣关系在内。

仆 :旧时男子自称谦辞。仆即奴仆,下对上、幼对长自称 奴仆,借以表示对对方的敬重。

晚生:旧时对前辈称己的谦辞。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])