人教版地理必修一第三章第三节《海水的运动——海浪和潮汐》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版地理必修一第三章第三节《海水的运动——海浪和潮汐》教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-05-12 15:15:33 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教版地理必修一第三章第三节《海水的运动——海浪和潮汐》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴掌握海浪的主要类型(风浪、海啸、风暴潮)及其成因,理解海浪对海岸地貌的塑造作用。

⑵分析潮汐的形成机制,掌握大潮、小潮的周期性规律及影响因素。

⑶结合案例(如诺曼底登陆、钱塘江大潮),说明海水运动对人类活动的影响。

2.思想方法目标

⑴运用综合思维,从天文、地形、气候等多维度分析潮汐现象。

⑵通过地理信息技术(如潮汐预报模型)的应用,培养数据分析与问题解决能力。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴人地协调观:认识人类活动与海水运动的相互作用,增强海洋灾害防范意识。

⑵地理实践力:通过模拟实验和案例分析,提升对自然现象的观察与解释能力。

二、课标教材

1.课标要求

运用图表等资料,说明海水运动对人类活动的影响。

2.教材分析

3.教学重、难点

⑴重点:海浪的类型与成因、潮汐的周期性规律。

⑵难点:潮汐的天文成因(引潮力)、钱塘江大潮的综合成因。

三、学情分析

⑴知识基础:学生已掌握水循环、大气环流等知识,但对海水运动的具体机制理解较浅。

⑵认知特点:高一学生抽象思维能力有限,需借助直观案例(如诺曼底登陆)和实验(潮汐模拟)辅助理解。

⑶潜在难点:潮汐的引潮力原理、海浪能量传递机制。

四、教学过程设计

(一)情景引入(5 分钟)

教师活动:播放诺曼底登陆纪录片片段,聚焦登陆艇在浪涛中颠簸的画面。

学生活动:观察并思考 “为何选择 6 月 6 日作为登陆日?”

设计意图:以历史事件激发兴趣,引出海水运动对人类活动的影响。

(二)问题导学(5 分钟)

教师活动:展示诺曼底登陆潮汐数据表(如下),提问:

登陆时间为何选择在低潮后 1 小时?

不同海滩的登陆时刻为何存在差异?

海滩 低潮时间 登陆时间

犹他 04:55 06:30

奥马哈 06:00 06:30

黄金 06:25 07:25

学生活动:分组讨论,结合潮汐规律分析。

设计意图:培养数据分析能力,为后续学习埋下伏笔。

(三)新知探究(20 分钟)

1. 海浪(10 分钟)

教师活动:

讲解风浪、海啸、风暴潮的成因与特点。

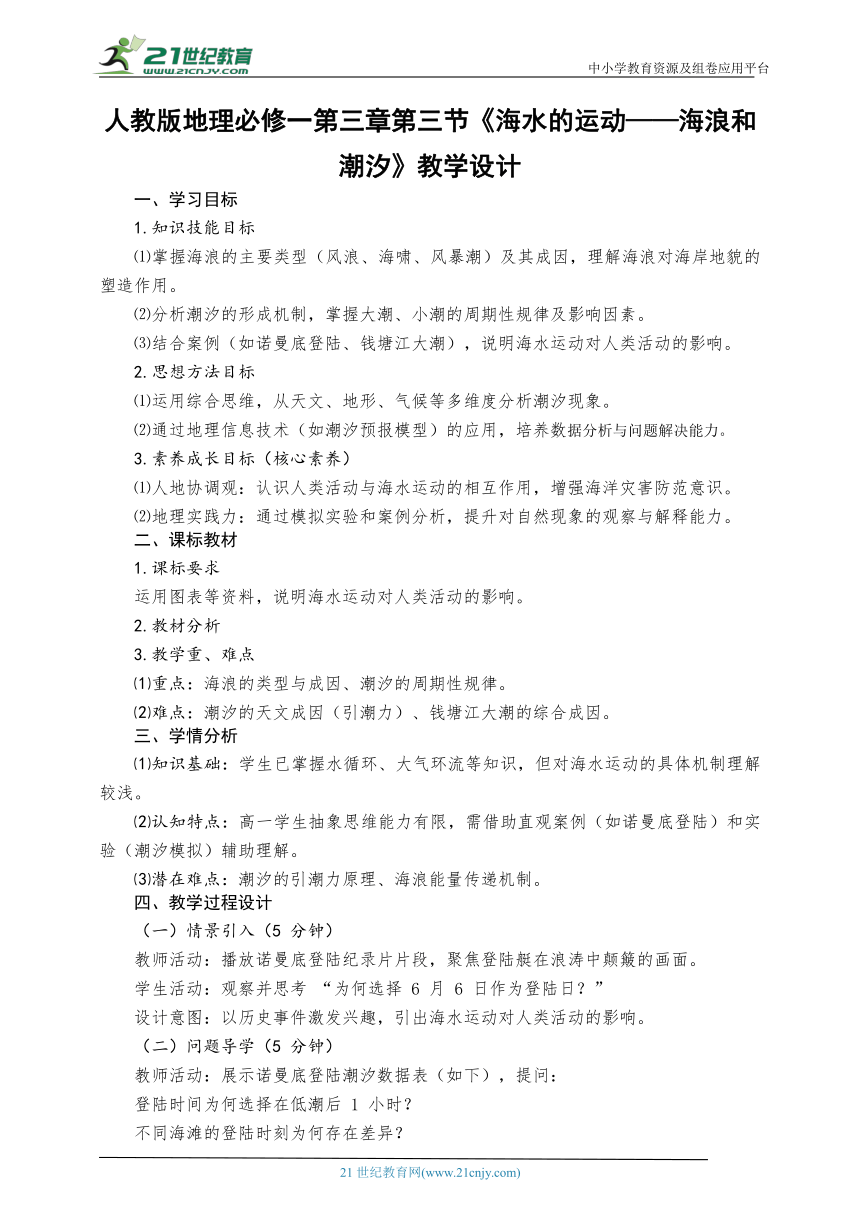

展示 2011 年日本海啸卫星影像。

分析其破坏力。

播放青岛海堤工程视频。

说明人类应对海浪侵蚀的措施。

学生活动:

完成表格对比三种海浪类型。

绘制 “海浪侵蚀 - 防护” 因果关系图。

设计意图:通过案例和图表,强化对海浪类型的理解。

2. 潮汐(10 分钟)

教师活动:

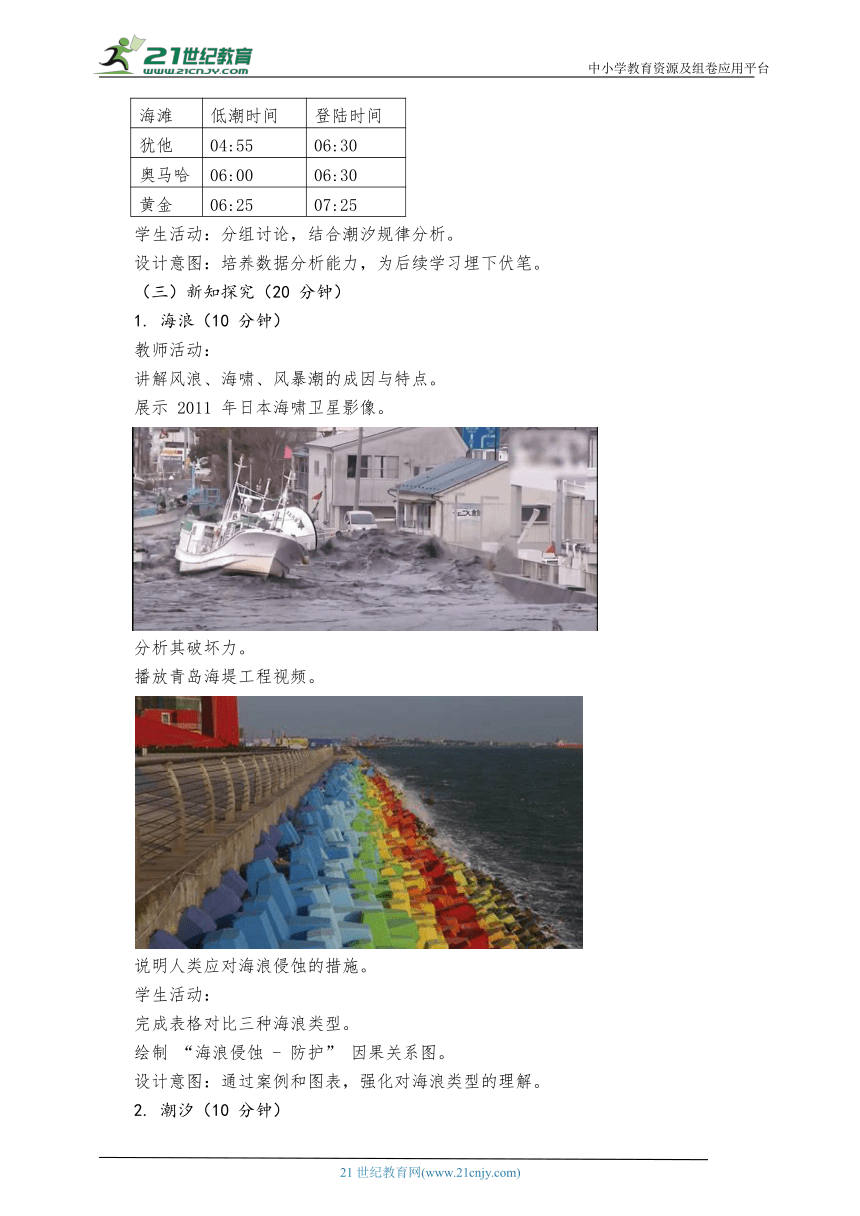

演示潮汐模拟实验:用地球仪、月球模型模拟引潮力。

结合农历月相图,讲解大潮、小潮的形成机制。

分析钱塘江大潮成因:天文(朔望月)、地形(喇叭口)、气候(东南季风)。

学生活动:

参与实验,观察潮汐涨落现象。

小组合作绘制 “钱塘江大潮成因示意图”。

设计意图:通过实验和绘图,突破抽象概念难点。

(四)深度学习(5 分钟)

教师活动:

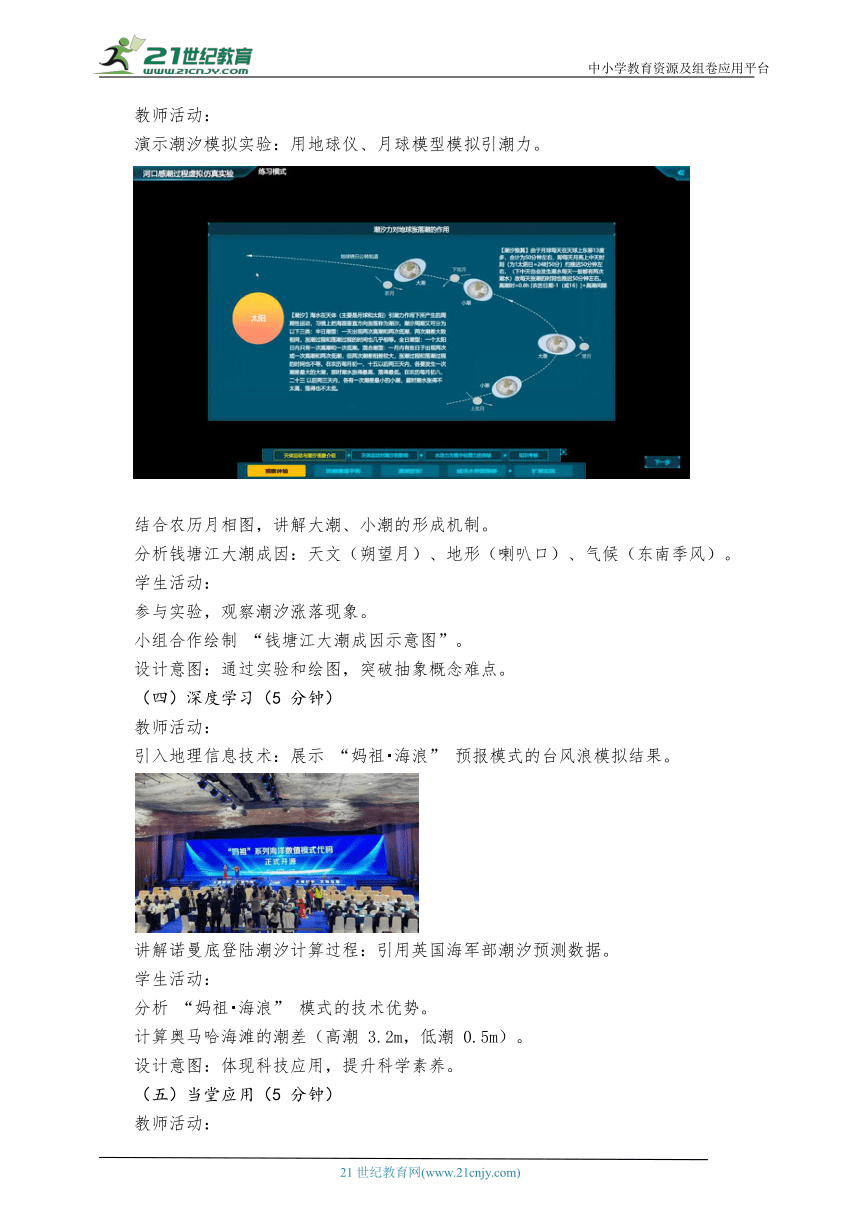

引入地理信息技术:展示 “妈祖 海浪” 预报模式的台风浪模拟结果。

讲解诺曼底登陆潮汐计算过程:引用英国海军部潮汐预测数据。

学生活动:

分析 “妈祖 海浪” 模式的技术优势。

计算奥马哈海滩的潮差(高潮 3.2m,低潮 0.5m)。

设计意图:体现科技应用,提升科学素养。

(五)当堂应用(5 分钟)

教师活动:

案例分析:1953年荷兰遭受风暴潮袭击。

荷兰地势低平,近1/4的土地低于海平面,历史上多次遭受海水侵袭。

1953年1月31日夜间至2月1日凌晨,强风引发了风暴潮,适逢涨潮,大浪与上涨的潮水叠加,水位异常抬升,有些地方浪高接近7米。

由于风暴潮发生在夜间,熟睡中的居民未能及时接到警报进行撤离。

海浪涌过多处海防堤坝,侵入内陆;夜间持续的暴雨导致河水泛滥,在洪水和海浪的夹击下,无数房屋被毁,1800余人丧生,数万人流离失所。

此次灾害后,荷兰加强对风暴潮的研究,立即着手建造多层挡潮闸以减轻风暴潮的威胁;其他温带沿海国家也开始重视对风暴潮的防御。

提问:“荷兰遭受风暴潮袭击的原因是什么?”

学生活动:

结合潮汐规律,分析成因。

设计意图:理论联系实际,培养人地协调观。

(六)归纳总结(3 分钟)

教师活动:

引导学生构建知识框架:

海浪:类型→成因→影响→防护

潮汐:成因→规律→应用→灾害

学生活动:

绘制思维导图,梳理核心概念。

总结海水运动的 “双刃剑” 效应。

设计意图:系统化知识,培养逻辑思维。

(七)拓展提升(2 分钟)

钱塘江大潮在农历八月十八最为壮观的原因。

杭州湾至钱塘江口外宽内窄,口大肚小,外口宽度达100千米;溯江而上,河道越来越窄,在海宁附近河道急剧收缩,宽度不足3千米。

涨潮时大量海水涌入狭窄的河道,水体涌积,后浪与前浪层层相叠,水位暴涨。

农历的初一和十五前后,海水上涨势头更猛烈,往往能形成如立墙、势若冲天的大潮。每年中秋前后,钱塘江水量丰富,又逢东南风盛行,江水东流与大潮西进相遇,风助潮涌,潮借风成,于是就发生了“壮观天下无”的钱塘江大潮。这一时段,浙江海宁一带会吸引众多游客来观看这一天下奇观。

原因:

①杭州湾呈喇叭口状;

②涨潮时大量海水涌入狭窄的河道,水体涌积,后浪与前浪层层相叠,水位暴涨;

③农历的初一和十五前后,海水上涨势头更猛烈,往往能形成如立墙、势若冲天的大潮。

设计意图:延伸课堂,培养地理实践力。

五、教学板书设计

第三章 第三节 海水的运动——海浪和潮汐

一、海浪

1.类型:风浪、海啸、风暴潮

2.成因:风力、地震、台风

3.影响:海岸侵蚀、人类活动

二、潮汐

1.成因:日、月引潮力

2.规律:大潮(初一、十五)、小潮(初八、廿三)

3.应用:航运、发电、旅游

六、分层作业设计

A 层(基础)

1.选择题:下列属于风暴潮成因的是( )

A. 风力作用 B. 地震 C. 台风 D. 火山喷发

2.填空题:潮汐的主要动力是__________。

B 层(提升)

简答题:简述钱塘江大潮的形成原因。

C 层(拓展)

1.研究性学习:设计 “潮汐能发电站选址方案”。

2.辩论题:“人类能否完全抵御海浪灾害?”

七、教学反思

1.成功之处:

⑴实验教学有效突破潮汐成因难点,学生参与度高。

⑵案例选取贴近生活(钱塘江观潮),增强知识实用性。

2.改进方向:

⑴增加互动环节,如 “海浪模拟实验” 让更多学生参与。

⑵补充更多地理信息技术应用案例,如卫星遥感监测海浪。

3.学生反馈:

⑴90% 学生认为实验和案例分析有助于理解抽象概念。

⑵建议增加小组合作时间,深化讨论。

阿姆斯特丹

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

人教版地理必修一第三章第三节《海水的运动——海浪和潮汐》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴掌握海浪的主要类型(风浪、海啸、风暴潮)及其成因,理解海浪对海岸地貌的塑造作用。

⑵分析潮汐的形成机制,掌握大潮、小潮的周期性规律及影响因素。

⑶结合案例(如诺曼底登陆、钱塘江大潮),说明海水运动对人类活动的影响。

2.思想方法目标

⑴运用综合思维,从天文、地形、气候等多维度分析潮汐现象。

⑵通过地理信息技术(如潮汐预报模型)的应用,培养数据分析与问题解决能力。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴人地协调观:认识人类活动与海水运动的相互作用,增强海洋灾害防范意识。

⑵地理实践力:通过模拟实验和案例分析,提升对自然现象的观察与解释能力。

二、课标教材

1.课标要求

运用图表等资料,说明海水运动对人类活动的影响。

2.教材分析

3.教学重、难点

⑴重点:海浪的类型与成因、潮汐的周期性规律。

⑵难点:潮汐的天文成因(引潮力)、钱塘江大潮的综合成因。

三、学情分析

⑴知识基础:学生已掌握水循环、大气环流等知识,但对海水运动的具体机制理解较浅。

⑵认知特点:高一学生抽象思维能力有限,需借助直观案例(如诺曼底登陆)和实验(潮汐模拟)辅助理解。

⑶潜在难点:潮汐的引潮力原理、海浪能量传递机制。

四、教学过程设计

(一)情景引入(5 分钟)

教师活动:播放诺曼底登陆纪录片片段,聚焦登陆艇在浪涛中颠簸的画面。

学生活动:观察并思考 “为何选择 6 月 6 日作为登陆日?”

设计意图:以历史事件激发兴趣,引出海水运动对人类活动的影响。

(二)问题导学(5 分钟)

教师活动:展示诺曼底登陆潮汐数据表(如下),提问:

登陆时间为何选择在低潮后 1 小时?

不同海滩的登陆时刻为何存在差异?

海滩 低潮时间 登陆时间

犹他 04:55 06:30

奥马哈 06:00 06:30

黄金 06:25 07:25

学生活动:分组讨论,结合潮汐规律分析。

设计意图:培养数据分析能力,为后续学习埋下伏笔。

(三)新知探究(20 分钟)

1. 海浪(10 分钟)

教师活动:

讲解风浪、海啸、风暴潮的成因与特点。

展示 2011 年日本海啸卫星影像。

分析其破坏力。

播放青岛海堤工程视频。

说明人类应对海浪侵蚀的措施。

学生活动:

完成表格对比三种海浪类型。

绘制 “海浪侵蚀 - 防护” 因果关系图。

设计意图:通过案例和图表,强化对海浪类型的理解。

2. 潮汐(10 分钟)

教师活动:

演示潮汐模拟实验:用地球仪、月球模型模拟引潮力。

结合农历月相图,讲解大潮、小潮的形成机制。

分析钱塘江大潮成因:天文(朔望月)、地形(喇叭口)、气候(东南季风)。

学生活动:

参与实验,观察潮汐涨落现象。

小组合作绘制 “钱塘江大潮成因示意图”。

设计意图:通过实验和绘图,突破抽象概念难点。

(四)深度学习(5 分钟)

教师活动:

引入地理信息技术:展示 “妈祖 海浪” 预报模式的台风浪模拟结果。

讲解诺曼底登陆潮汐计算过程:引用英国海军部潮汐预测数据。

学生活动:

分析 “妈祖 海浪” 模式的技术优势。

计算奥马哈海滩的潮差(高潮 3.2m,低潮 0.5m)。

设计意图:体现科技应用,提升科学素养。

(五)当堂应用(5 分钟)

教师活动:

案例分析:1953年荷兰遭受风暴潮袭击。

荷兰地势低平,近1/4的土地低于海平面,历史上多次遭受海水侵袭。

1953年1月31日夜间至2月1日凌晨,强风引发了风暴潮,适逢涨潮,大浪与上涨的潮水叠加,水位异常抬升,有些地方浪高接近7米。

由于风暴潮发生在夜间,熟睡中的居民未能及时接到警报进行撤离。

海浪涌过多处海防堤坝,侵入内陆;夜间持续的暴雨导致河水泛滥,在洪水和海浪的夹击下,无数房屋被毁,1800余人丧生,数万人流离失所。

此次灾害后,荷兰加强对风暴潮的研究,立即着手建造多层挡潮闸以减轻风暴潮的威胁;其他温带沿海国家也开始重视对风暴潮的防御。

提问:“荷兰遭受风暴潮袭击的原因是什么?”

学生活动:

结合潮汐规律,分析成因。

设计意图:理论联系实际,培养人地协调观。

(六)归纳总结(3 分钟)

教师活动:

引导学生构建知识框架:

海浪:类型→成因→影响→防护

潮汐:成因→规律→应用→灾害

学生活动:

绘制思维导图,梳理核心概念。

总结海水运动的 “双刃剑” 效应。

设计意图:系统化知识,培养逻辑思维。

(七)拓展提升(2 分钟)

钱塘江大潮在农历八月十八最为壮观的原因。

杭州湾至钱塘江口外宽内窄,口大肚小,外口宽度达100千米;溯江而上,河道越来越窄,在海宁附近河道急剧收缩,宽度不足3千米。

涨潮时大量海水涌入狭窄的河道,水体涌积,后浪与前浪层层相叠,水位暴涨。

农历的初一和十五前后,海水上涨势头更猛烈,往往能形成如立墙、势若冲天的大潮。每年中秋前后,钱塘江水量丰富,又逢东南风盛行,江水东流与大潮西进相遇,风助潮涌,潮借风成,于是就发生了“壮观天下无”的钱塘江大潮。这一时段,浙江海宁一带会吸引众多游客来观看这一天下奇观。

原因:

①杭州湾呈喇叭口状;

②涨潮时大量海水涌入狭窄的河道,水体涌积,后浪与前浪层层相叠,水位暴涨;

③农历的初一和十五前后,海水上涨势头更猛烈,往往能形成如立墙、势若冲天的大潮。

设计意图:延伸课堂,培养地理实践力。

五、教学板书设计

第三章 第三节 海水的运动——海浪和潮汐

一、海浪

1.类型:风浪、海啸、风暴潮

2.成因:风力、地震、台风

3.影响:海岸侵蚀、人类活动

二、潮汐

1.成因:日、月引潮力

2.规律:大潮(初一、十五)、小潮(初八、廿三)

3.应用:航运、发电、旅游

六、分层作业设计

A 层(基础)

1.选择题:下列属于风暴潮成因的是( )

A. 风力作用 B. 地震 C. 台风 D. 火山喷发

2.填空题:潮汐的主要动力是__________。

B 层(提升)

简答题:简述钱塘江大潮的形成原因。

C 层(拓展)

1.研究性学习:设计 “潮汐能发电站选址方案”。

2.辩论题:“人类能否完全抵御海浪灾害?”

七、教学反思

1.成功之处:

⑴实验教学有效突破潮汐成因难点,学生参与度高。

⑵案例选取贴近生活(钱塘江观潮),增强知识实用性。

2.改进方向:

⑴增加互动环节,如 “海浪模拟实验” 让更多学生参与。

⑵补充更多地理信息技术应用案例,如卫星遥感监测海浪。

3.学生反馈:

⑴90% 学生认为实验和案例分析有助于理解抽象概念。

⑵建议增加小组合作时间,深化讨论。

阿姆斯特丹

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里