部编版2024七年级上册历史第19课 北朝政治和北方民族大交融 课件(共34张PPT+视频)

文档属性

| 名称 | 部编版2024七年级上册历史第19课 北朝政治和北方民族大交融 课件(共34张PPT+视频) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 149.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

了解淝水之战的基本史实,分析东晋胜利的原因。(时空观念、史料实证)

01

02

03

知道孝文帝改革的内容及影响,知道北朝政权的更迭。(时空观念、历史解释)

理解民族交往、交流与交融对中华民族发展的意义。(唯物史观、家国情怀)

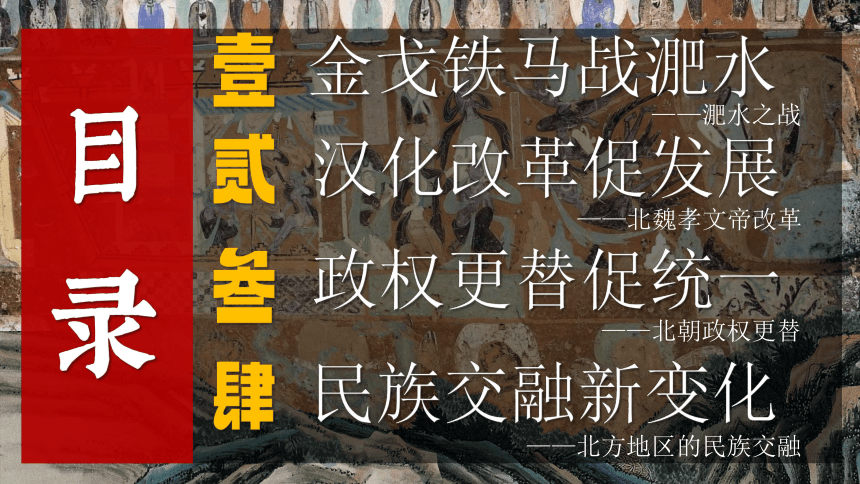

金戈铁马战淝水

——淝水之战

汉化改革促发展

——北魏孝文帝改革

政权更替促统一

——北朝政权更替

民族交融新变化

——北方地区的民族交融

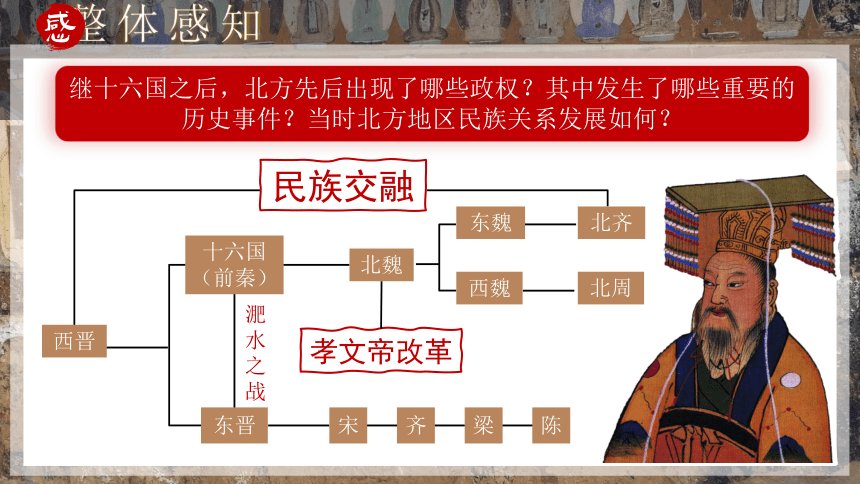

淝水之战

十六国(前秦)

西晋

东晋

宋

齐

梁

陈

孝文帝改革

民族交融

北魏

西魏

北齐

北周

东魏

继十六国之后,北方先后出现了哪些政权?其中发生了哪些重要的历史事件?当时北方地区民族关系发展如何?

整体感知

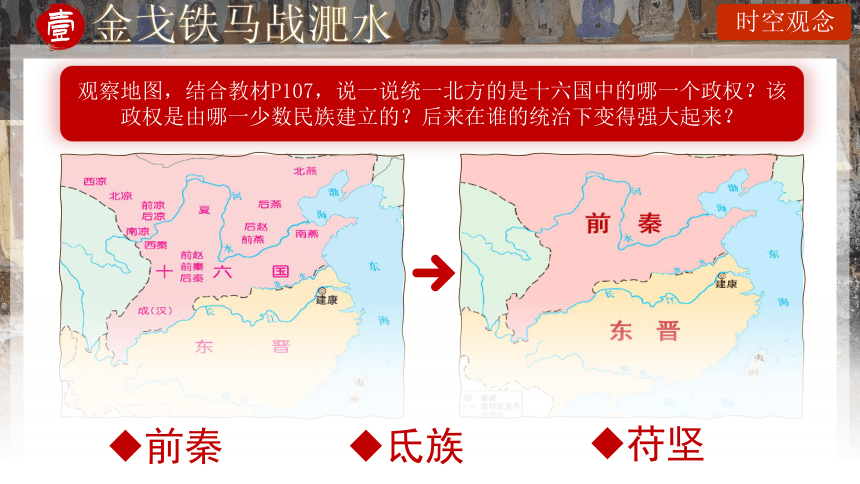

前秦

氐族

苻坚

时空观念

观察地图,结合教材P107,说一说统一北方的是十六国中的哪一个政权?该政权是由哪一少数民族建立的?后来在谁的统治下变得强大起来?

金戈铁马战淝水

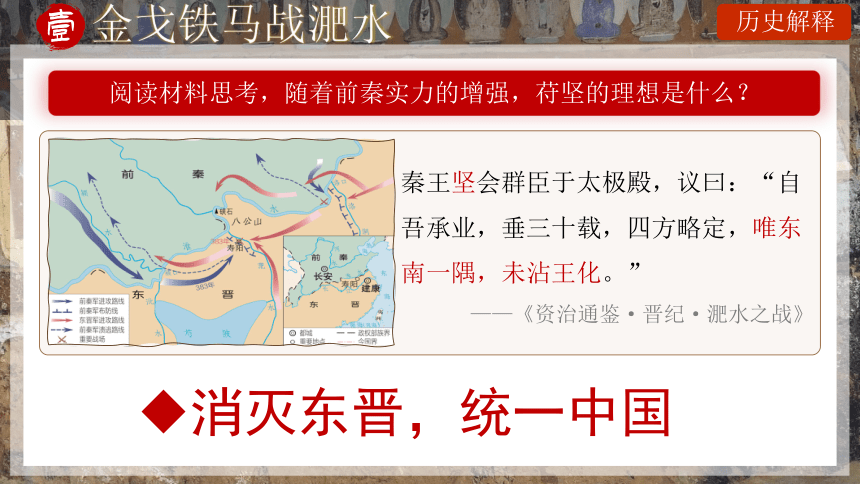

消灭东晋,统一中国

秦王坚会群臣于太极殿,议曰:“自吾承业,垂三十载,四方略定,唯东南一隅,未沾王化。”

——《资治通鉴·晋纪·淝水之战》

历史解释

阅读材料思考,随着前秦实力的增强,苻坚的理想是什么?

金戈铁马战淝水

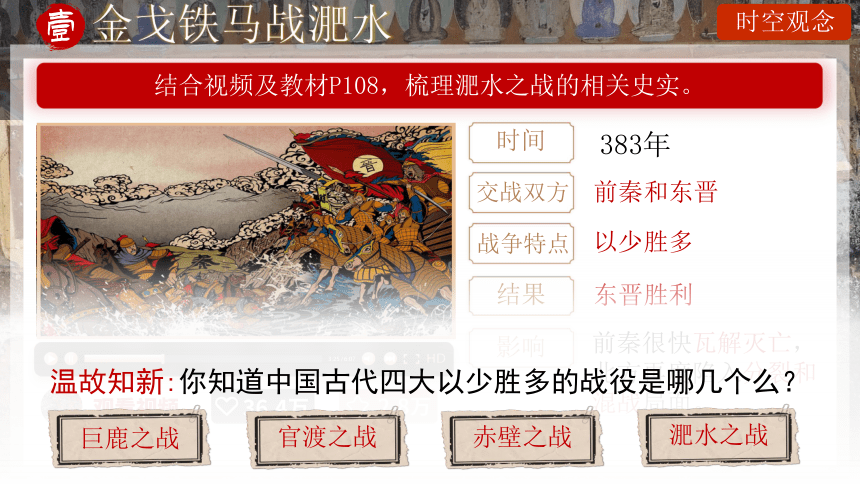

383年

前秦和东晋

东晋胜利

前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面。

以少胜多

时空观念

结合视频及教材P108,梳理淝水之战的相关史实。

时间

交战双方

战争特点

结果

影响

温故知新:你知道中国古代四大以少胜多的战役是哪几个么?

巨鹿之战

官渡之战

赤壁之战

淝水之战

金戈铁马战淝水

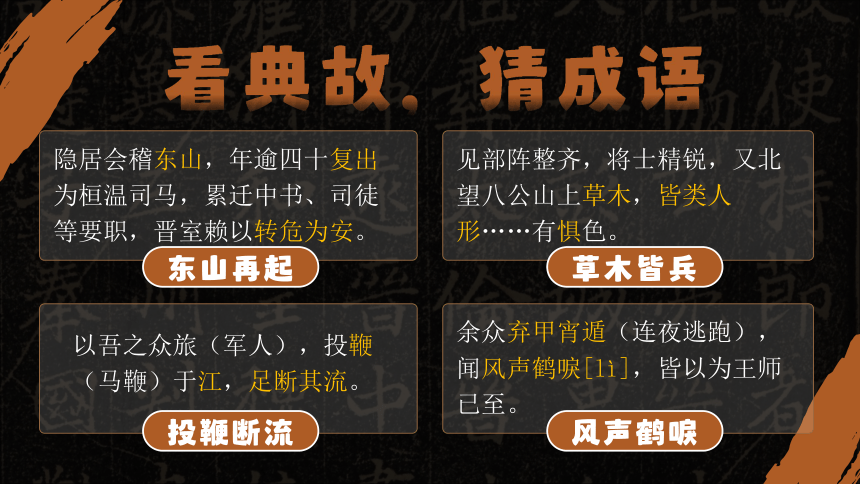

隐居会稽东山,年逾四十复出为桓温司马,累迁中书、司徒等要职,晋室赖以转危为安。

见部阵整齐,将士精锐,又北望八公山上草木,皆类人形……有惧色。

以吾之众旅(军人),投鞭(马鞭)于江,足断其流。

余众弃甲宵遁(连夜逃跑),闻风声鹤唳[lì],皆以为王师已至。

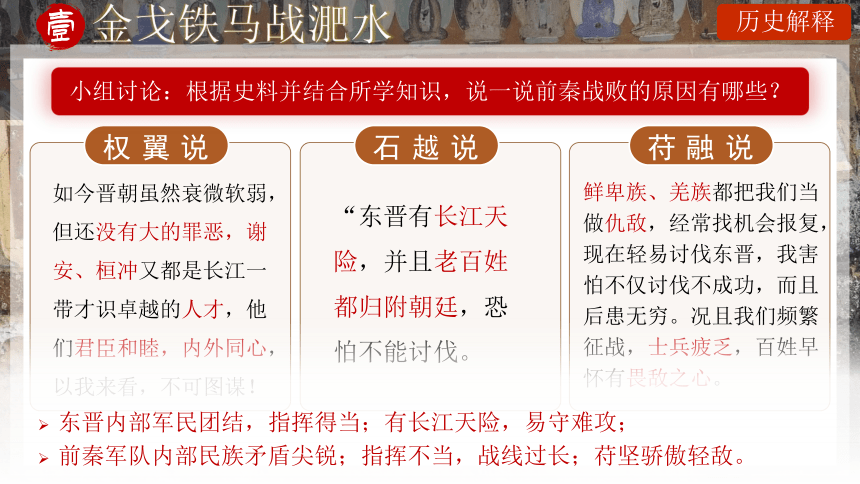

权翼说

如今晋朝虽然衰微软弱,但还没有大的罪恶,谢安、桓冲又都是长江一带才识卓越的人才,他们君臣和睦,内外同心,以我来看,不可图谋!

历史解释

小组讨论:根据史料并结合所学知识,说一说前秦战败的原因有哪些?

石越说

“东晋有长江天险,并且老百姓都归附朝廷,恐怕不能讨伐。

苻融说

鲜卑族、羌族都把我们当做仇敌,经常找机会报复,现在轻易讨伐东晋,我害怕不仅讨伐不成功,而且后患无穷。况且我们频繁征战,士兵疲乏,百姓早怀有畏敌之心。

东晋内部军民团结,指挥得当;有长江天险,易守难攻;

前秦军队内部民族矛盾尖锐;指挥不当,战线过长;苻坚骄傲轻敌。

金戈铁马战淝水

时空观念

观察地图,画出政权更替示意图,当时统一北方的政权是由哪个民族建立的?

汉化改革促发展

畜牧业生产在经济生活中仍占有较大比重。无数农田被圈占为牧场......——《中国古代史》

史料实证

统一北方后的北魏政权面临什么难题?

材料一:每以骑战,驱夏人(汉族人)为肉篱。以骑蹙步,夏人未战先死。 ——《通典·边防典》

材料二

北魏建国至孝文帝执政前近一百年间,北魏以汉族人民为主体的各族人民起义多达八十余次。

——《魏晋南北朝农民战争史料汇编》

材料一

材料三

汉化改革促发展

史料实证

根据材料思考,孝文帝是如何解决这个难题的?改革的根本目的是什么?

孝文帝明知鲜卑游牧故习,万不足统治中华。又兼自身深受汉化熏染,实对汉文化衷心欣慕,乃努力要将一个塞北游牧的民族,一气呵熟,使其整体的汉化。

——钱穆《国史大纲》

孝文帝采取了哪些改革措施?有何影响?

孝文帝有哪些精神值得我们学习?

结合视频及教材P108,回答下列问题。

①迁都洛阳

②推行汉化措施:说汉语、穿汉服、改汉姓、通汉婚等。

促进了民族交融。

敢于创新、坚持不懈、

勇于斗争、不畏牺牲、

汉化改革促发展

平城寒瘠,而交通不便;地处边境,北受柔然的威胁,经略南方又显得悬远……(平城)保守势力比较顽固,推行汉化政策阻力很大。

——《中国古代史》

①平城位置偏北,粮食供给困难,易受柔然威胁且不利于对中原地区的统治。同时平城保守势力强大,不利于汉化改革。

②洛阳是汉文化中心 ,便于学习汉族先进文化,加强对黄河流域的控制。

历史解释

阅读材料思考,孝文帝为何要迁都洛阳?

汉化改革促发展

促进了洛阳经济的恢复和发展,便利了对中原的统治,有利于民族交融,为北方统一南方打下基础。

南朝将领陈庆之出使北方,目睹了洛阳的风貌后发出感慨:“自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄,昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。”

——《洛阳伽蓝记》

历史解释

根据知识拓展及材料内容说一说北魏迁都洛阳有何历史意义?

拓

北魏时期的洛阳城

时空观念

根据地图,画出这一时期的政权更替示意图。

政权更替促统一

唯物史观

阅读下图,归纳该历史时期的阶段特征。根据图示变化说一说这一时期中国历史发展的总体趋势是什么?

政权更替促统一

是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐融合的过程,包括经济生活、风俗习惯、语言文化等互相影响,趋向一致。

行业 具体表现

生产生 活方式

政治 制度

文化

心理 观念

内迁各族人民向汉族人民学习农业技艺,汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还接受他们的食物、服装、用具等。

十六国北朝政权统治者大多采取与汉族士人合作的政策,沿袭中原地区原有的统治方式。

西晋时,内迁各族大多使用汉语;北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言;西北民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱。

各族相互认同感日益加强,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄。

阅读P110-111,梳理北方地区民族交融的具体表现。

根据表格内容归纳这一时期民族交融的特点。

民族交融新变化

主动交融

①北方少数民族《犁地图》

⑤汉人胡食图

③穿裤褶(zhě)服的南朝乐队

④汉人演奏少数民族乐器图

②北魏拓碑

⑥北朝乐府民歌

图片 民族交融展馆

政治馆

经济馆

文化馆

②

①③⑤

④⑥

史料实证

将上列图片放入不同的展馆。(只写图片序号)

民族交融新变化

和亲、人口迁徙、战争、改革

民族大交融

史料实证

单于和亲瓦

少数民族内迁

淝水之战示意图

孝文帝改革

结合图片,归纳我国民族交往交流的方式。思考民族关系变化的总趋势是什么?

民族交融新变化

李唐一族之所以兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启, 扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——《李唐氏族推测之后记》

隋唐两朝皇室均属于汉胡混血统。隋唐建国者杨(坚)、李渊二氏是鲜卑化汉人,其母妻为汉化屠各人或鲜卑人……

——《中古空前绝后的民族大融合》

家国情怀

根据材料思考,北方地区的民族交融对我国历史产生了什么样的影响?

为中华民族的发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础。

民族交融新变化

一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。各民族之所以团结融合,多元之所以聚为一体,源自各民族文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,源自中华民族追求团结统一的内生动力。

——习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的讲话

民族交融新变化

383年,东晋以少胜多,大败前秦。前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面。

民族交融

影响:为中华民族的发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础。

淝水之战

孝文帝改革

措施:①迁都洛阳②推行汉化措施:说汉语、穿汉服、改汉姓、通汉婚等

影响:促进了民族交融。

政权更替

十六国(前秦)

西晋

东晋

宋

齐

梁

陈

北魏

西魏

北周

东魏

北齐

北朝政治

北朝政治和北方民族大交融

课堂小结

1.魏主下诏:“今欲断诸北语,一从正音。……三十已下见在朝廷之人,如语音仍旧,若有故为,当加降黜。”《资治通鉴》这段记载,反映的是( )

A.汉文帝以德化民 B.汉武帝独尊儒术

C.光武帝释放奴婢 D.孝文帝改用汉语

小试牛刀

2.资治通鉴》载:魏主下诏,“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”魏主改革的措施是( )

A.说汉话 B.改汉姓 C.通婚姻 D.易汉服

小试牛刀

3.胡床、椅子和方凳原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期引入内地。这主要得益于( )

A.科技文化发展 B.民族交流交融

C.中原人民南迁 D.江南地区开发

小试牛刀

4.以下魏晋南北朝时期的历史现象所产生的共同影响是( )

A.为三国鼎立奠定了基础

B.导致了南方政权的更迭

C.推动了北魏孝文帝改革

D.为国家统一创造了条件

北方 内迁各族人民与当地汉人错居杂处,民族隔阂逐渐消解。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

南方 北方人民为躲避战乱迁往南方,从而使中原文化和江南文化相互交融。

小试牛刀

了解淝水之战的基本史实,分析东晋胜利的原因。(时空观念、史料实证)

01

02

03

知道孝文帝改革的内容及影响,知道北朝政权的更迭。(时空观念、历史解释)

理解民族交往、交流与交融对中华民族发展的意义。(唯物史观、家国情怀)

金戈铁马战淝水

——淝水之战

汉化改革促发展

——北魏孝文帝改革

政权更替促统一

——北朝政权更替

民族交融新变化

——北方地区的民族交融

淝水之战

十六国(前秦)

西晋

东晋

宋

齐

梁

陈

孝文帝改革

民族交融

北魏

西魏

北齐

北周

东魏

继十六国之后,北方先后出现了哪些政权?其中发生了哪些重要的历史事件?当时北方地区民族关系发展如何?

整体感知

前秦

氐族

苻坚

时空观念

观察地图,结合教材P107,说一说统一北方的是十六国中的哪一个政权?该政权是由哪一少数民族建立的?后来在谁的统治下变得强大起来?

金戈铁马战淝水

消灭东晋,统一中国

秦王坚会群臣于太极殿,议曰:“自吾承业,垂三十载,四方略定,唯东南一隅,未沾王化。”

——《资治通鉴·晋纪·淝水之战》

历史解释

阅读材料思考,随着前秦实力的增强,苻坚的理想是什么?

金戈铁马战淝水

383年

前秦和东晋

东晋胜利

前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面。

以少胜多

时空观念

结合视频及教材P108,梳理淝水之战的相关史实。

时间

交战双方

战争特点

结果

影响

温故知新:你知道中国古代四大以少胜多的战役是哪几个么?

巨鹿之战

官渡之战

赤壁之战

淝水之战

金戈铁马战淝水

隐居会稽东山,年逾四十复出为桓温司马,累迁中书、司徒等要职,晋室赖以转危为安。

见部阵整齐,将士精锐,又北望八公山上草木,皆类人形……有惧色。

以吾之众旅(军人),投鞭(马鞭)于江,足断其流。

余众弃甲宵遁(连夜逃跑),闻风声鹤唳[lì],皆以为王师已至。

权翼说

如今晋朝虽然衰微软弱,但还没有大的罪恶,谢安、桓冲又都是长江一带才识卓越的人才,他们君臣和睦,内外同心,以我来看,不可图谋!

历史解释

小组讨论:根据史料并结合所学知识,说一说前秦战败的原因有哪些?

石越说

“东晋有长江天险,并且老百姓都归附朝廷,恐怕不能讨伐。

苻融说

鲜卑族、羌族都把我们当做仇敌,经常找机会报复,现在轻易讨伐东晋,我害怕不仅讨伐不成功,而且后患无穷。况且我们频繁征战,士兵疲乏,百姓早怀有畏敌之心。

东晋内部军民团结,指挥得当;有长江天险,易守难攻;

前秦军队内部民族矛盾尖锐;指挥不当,战线过长;苻坚骄傲轻敌。

金戈铁马战淝水

时空观念

观察地图,画出政权更替示意图,当时统一北方的政权是由哪个民族建立的?

汉化改革促发展

畜牧业生产在经济生活中仍占有较大比重。无数农田被圈占为牧场......——《中国古代史》

史料实证

统一北方后的北魏政权面临什么难题?

材料一:每以骑战,驱夏人(汉族人)为肉篱。以骑蹙步,夏人未战先死。 ——《通典·边防典》

材料二

北魏建国至孝文帝执政前近一百年间,北魏以汉族人民为主体的各族人民起义多达八十余次。

——《魏晋南北朝农民战争史料汇编》

材料一

材料三

汉化改革促发展

史料实证

根据材料思考,孝文帝是如何解决这个难题的?改革的根本目的是什么?

孝文帝明知鲜卑游牧故习,万不足统治中华。又兼自身深受汉化熏染,实对汉文化衷心欣慕,乃努力要将一个塞北游牧的民族,一气呵熟,使其整体的汉化。

——钱穆《国史大纲》

孝文帝采取了哪些改革措施?有何影响?

孝文帝有哪些精神值得我们学习?

结合视频及教材P108,回答下列问题。

①迁都洛阳

②推行汉化措施:说汉语、穿汉服、改汉姓、通汉婚等。

促进了民族交融。

敢于创新、坚持不懈、

勇于斗争、不畏牺牲、

汉化改革促发展

平城寒瘠,而交通不便;地处边境,北受柔然的威胁,经略南方又显得悬远……(平城)保守势力比较顽固,推行汉化政策阻力很大。

——《中国古代史》

①平城位置偏北,粮食供给困难,易受柔然威胁且不利于对中原地区的统治。同时平城保守势力强大,不利于汉化改革。

②洛阳是汉文化中心 ,便于学习汉族先进文化,加强对黄河流域的控制。

历史解释

阅读材料思考,孝文帝为何要迁都洛阳?

汉化改革促发展

促进了洛阳经济的恢复和发展,便利了对中原的统治,有利于民族交融,为北方统一南方打下基础。

南朝将领陈庆之出使北方,目睹了洛阳的风貌后发出感慨:“自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄,昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。”

——《洛阳伽蓝记》

历史解释

根据知识拓展及材料内容说一说北魏迁都洛阳有何历史意义?

拓

北魏时期的洛阳城

时空观念

根据地图,画出这一时期的政权更替示意图。

政权更替促统一

唯物史观

阅读下图,归纳该历史时期的阶段特征。根据图示变化说一说这一时期中国历史发展的总体趋势是什么?

政权更替促统一

是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐融合的过程,包括经济生活、风俗习惯、语言文化等互相影响,趋向一致。

行业 具体表现

生产生 活方式

政治 制度

文化

心理 观念

内迁各族人民向汉族人民学习农业技艺,汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还接受他们的食物、服装、用具等。

十六国北朝政权统治者大多采取与汉族士人合作的政策,沿袭中原地区原有的统治方式。

西晋时,内迁各族大多使用汉语;北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言;西北民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱。

各族相互认同感日益加强,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄。

阅读P110-111,梳理北方地区民族交融的具体表现。

根据表格内容归纳这一时期民族交融的特点。

民族交融新变化

主动交融

①北方少数民族《犁地图》

⑤汉人胡食图

③穿裤褶(zhě)服的南朝乐队

④汉人演奏少数民族乐器图

②北魏拓碑

⑥北朝乐府民歌

图片 民族交融展馆

政治馆

经济馆

文化馆

②

①③⑤

④⑥

史料实证

将上列图片放入不同的展馆。(只写图片序号)

民族交融新变化

和亲、人口迁徙、战争、改革

民族大交融

史料实证

单于和亲瓦

少数民族内迁

淝水之战示意图

孝文帝改革

结合图片,归纳我国民族交往交流的方式。思考民族关系变化的总趋势是什么?

民族交融新变化

李唐一族之所以兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启, 扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——《李唐氏族推测之后记》

隋唐两朝皇室均属于汉胡混血统。隋唐建国者杨(坚)、李渊二氏是鲜卑化汉人,其母妻为汉化屠各人或鲜卑人……

——《中古空前绝后的民族大融合》

家国情怀

根据材料思考,北方地区的民族交融对我国历史产生了什么样的影响?

为中华民族的发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础。

民族交融新变化

一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。各民族之所以团结融合,多元之所以聚为一体,源自各民族文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,源自中华民族追求团结统一的内生动力。

——习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的讲话

民族交融新变化

383年,东晋以少胜多,大败前秦。前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混战局面。

民族交融

影响:为中华民族的发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础。

淝水之战

孝文帝改革

措施:①迁都洛阳②推行汉化措施:说汉语、穿汉服、改汉姓、通汉婚等

影响:促进了民族交融。

政权更替

十六国(前秦)

西晋

东晋

宋

齐

梁

陈

北魏

西魏

北周

东魏

北齐

北朝政治

北朝政治和北方民族大交融

课堂小结

1.魏主下诏:“今欲断诸北语,一从正音。……三十已下见在朝廷之人,如语音仍旧,若有故为,当加降黜。”《资治通鉴》这段记载,反映的是( )

A.汉文帝以德化民 B.汉武帝独尊儒术

C.光武帝释放奴婢 D.孝文帝改用汉语

小试牛刀

2.资治通鉴》载:魏主下诏,“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”魏主改革的措施是( )

A.说汉话 B.改汉姓 C.通婚姻 D.易汉服

小试牛刀

3.胡床、椅子和方凳原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期引入内地。这主要得益于( )

A.科技文化发展 B.民族交流交融

C.中原人民南迁 D.江南地区开发

小试牛刀

4.以下魏晋南北朝时期的历史现象所产生的共同影响是( )

A.为三国鼎立奠定了基础

B.导致了南方政权的更迭

C.推动了北魏孝文帝改革

D.为国家统一创造了条件

北方 内迁各族人民与当地汉人错居杂处,民族隔阂逐渐消解。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

南方 北方人民为躲避战乱迁往南方,从而使中原文化和江南文化相互交融。

小试牛刀

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史