人教版地理必修二第一章第一节《人口分布》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版地理必修二第一章第一节《人口分布》教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-05-12 15:16:39 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教版地理必修二第一章第一节《人口分布》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴掌握世界人口分布的基本特征,能够在地图上准确识别四大人口稠密区和稀疏区。

⑵理解自然因素(气候、地形、水源、土壤)和人文因素(经济、历史、政策、文化)对人口分布的影响机制。

⑶学会运用人口密度公式(人口密度 = 人口总数 / 面积)计算区域人口分布状况,能够分析不同尺度区域的人口分布差异。

2.思想方法目标

⑴运用 “空间尺度转换” 思想,从全球 - 大洲 - 国家 - 城市等多尺度分析人口分布规律。

⑵掌握 “因果链” 分析方法,建立自然 - 人文要素与人口分布的逻辑关联。

⑶培养 “区域比较” 能力,通过对比不同区域(如爪哇岛与撒哈拉沙漠)的人口分布差异,归纳影响因素的主次关系。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴区域认知:通过分析世界人口分布地图,建立 “纬度 - 海陆 - 海拔” 三维空间认知模型。

⑵综合思维:运用自然地理环境整体性原理,解释人口分布与地理环境的相互作用。

⑶地理实践力:通过实地考察或遥感影像分析,获取本地人口分布数据并进行归因分析。

⑷人地协调观:认识人口分布对资源环境承载力的依赖,树立可持续发展理念。

二、课标教材分析

1.课程标准

运用世界地图和其他资料,描述世界人口分布的特点,举例说明影响人口分布的因素。

2.教材内容

⑴世界人口分布:全球人口分布的不均衡性(四大稠密区、三大稀疏区)、纬度分布规律(20°N-60°N 集中)、海拔分布规律(500 米以下占 80%)、距海远近分布规律(沿海占 60%)。

⑵影响因素:自然因素(气候、地形、水源、土壤)、人文因素(经济发展水平、历史开发、政策导向、文化宗教)。

3.重难点

⑴重点:世界人口分布的特征及影响因素的分析框架。

⑵难点:综合自然与人文因素解释特定区域的人口分布现象(如爪哇岛人口密集的原因)。

三、学情分析

⑴知识基础:学生已掌握经纬度定位、气候类型分布、地形地貌特征等基础知识,但缺乏将自然要素与人口分布建立关联的能力。

⑵认知特点:高一学生空间想象能力较弱,对抽象概念(如 “人口密度”)的理解需要直观数据支撑。

⑶兴趣点:对生活中的地理现象(如城市人口集聚)有一定感知,但缺乏系统分析能力。

⑷潜在难点:难以区分自然因素与人文因素的主次关系,易陷入单一因素分析。

四、教学过程设计(40 分钟)

1.情景引入(3 分钟)

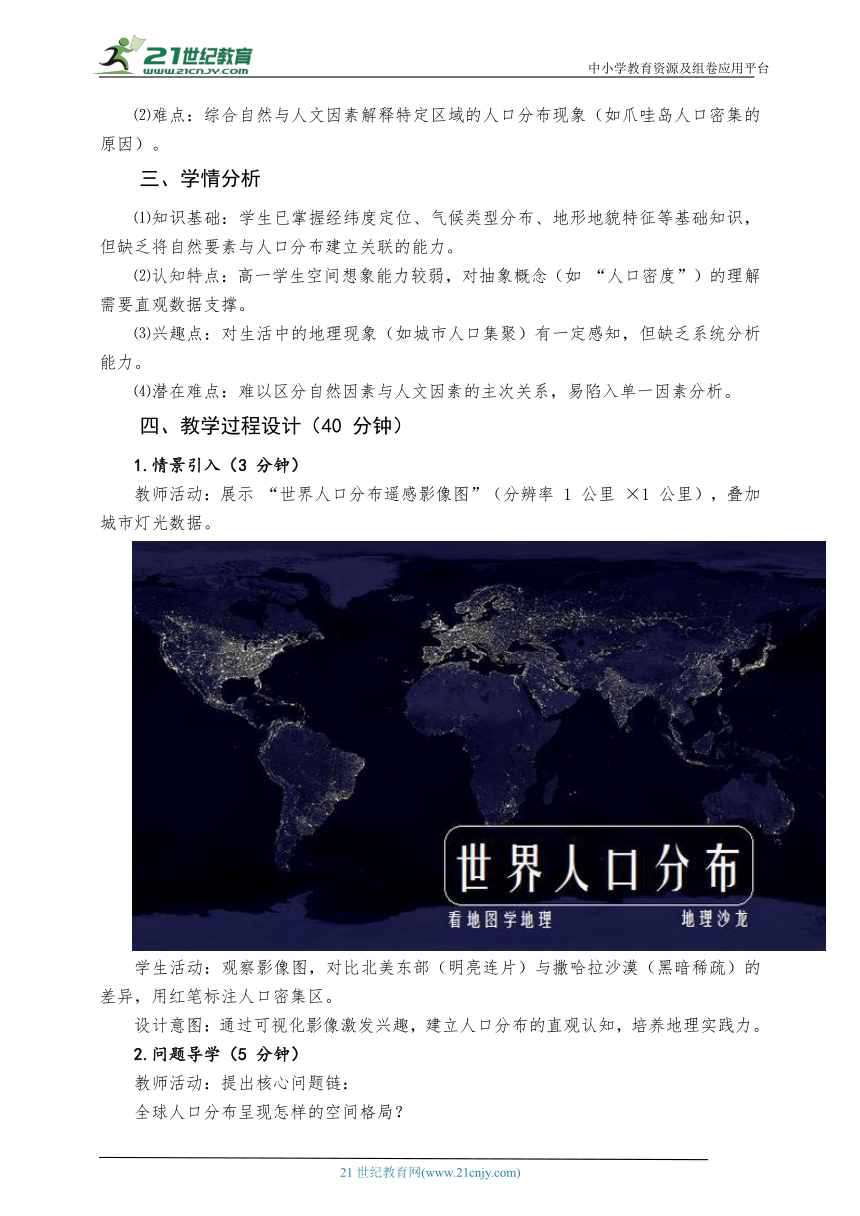

教师活动:展示 “世界人口分布遥感影像图”(分辨率 1 公里 ×1 公里),叠加城市灯光数据。

学生活动:观察影像图,对比北美东部(明亮连片)与撒哈拉沙漠(黑暗稀疏)的差异,用红笔标注人口密集区。

设计意图:通过可视化影像激发兴趣,建立人口分布的直观认知,培养地理实践力。

2.问题导学(5 分钟)

教师活动:提出核心问题链:

全球人口分布呈现怎样的空间格局?

为什么有些地区人口密集,有些地区稀疏?

人口分布会随时间发生变化吗?如何变化?

学生活动:小组讨论 5 分钟,记录问题关键词(如气候、经济、历史)。

设计意图:以问题驱动学习,培养问题意识和逻辑思维。

3.新知探究(12 分钟)

⑴世界人口分布特征

教师活动:

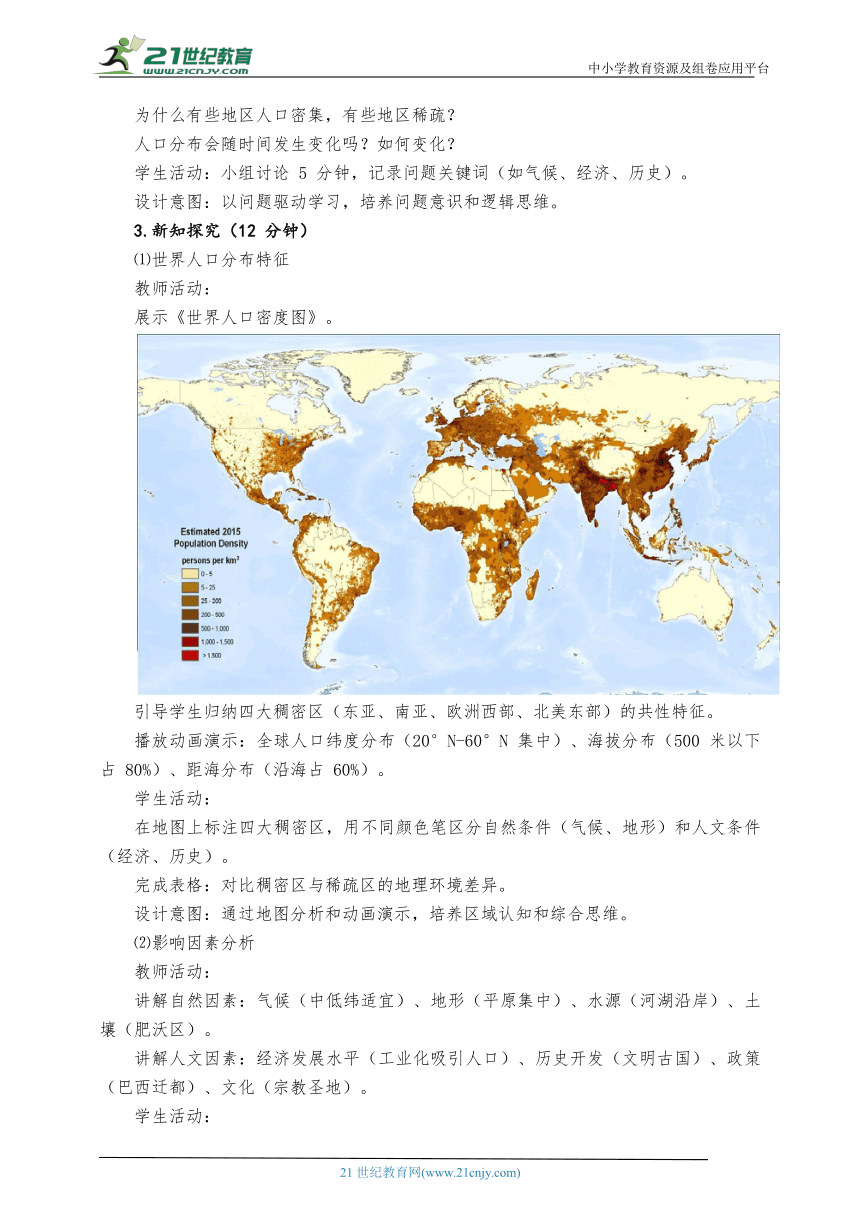

展示《世界人口密度图》。

引导学生归纳四大稠密区(东亚、南亚、欧洲西部、北美东部)的共性特征。

播放动画演示:全球人口纬度分布(20°N-60°N 集中)、海拔分布(500 米以下占 80%)、距海分布(沿海占 60%)。

学生活动:

在地图上标注四大稠密区,用不同颜色笔区分自然条件(气候、地形)和人文条件(经济、历史)。

完成表格:对比稠密区与稀疏区的地理环境差异。

设计意图:通过地图分析和动画演示,培养区域认知和综合思维。

⑵影响因素分析

教师活动:

讲解自然因素:气候(中低纬适宜)、地形(平原集中)、水源(河湖沿岸)、土壤(肥沃区)。

讲解人文因素:经济发展水平(工业化吸引人口)、历史开发(文明古国)、政策(巴西迁都)、文化(宗教圣地)。

学生活动:

小组合作:为每个影响因素寻找案例(如亚马孙雨林湿热导致人口稀疏,长江三角洲经济发达吸引人口)。

完成思维导图:将影响因素归类为自然与人文,标注典型案例。

设计意图:通过案例教学,深化对影响机制的理解,培养知识迁移能力。

4.深度学习(10 分钟)

教师活动:

展示 “爪哇岛人口分布” 专题资料(面积 13.2 万平方公里,人口 1.45 亿,火山灰土肥沃,历史悠久,经济发达)。

提出问题:分析爪哇岛人口密度极高的原因,要求综合自然与人文因素。

学生活动:

小组讨论:从气候(热带雨林)、地形(火山灰土壤)、历史(古代文明)、经济(农业与工业)四个维度展开分析。

绘制因果关系图:用箭头表示各因素之间的相互作用(如火山活动→肥沃土壤→农业发达→人口集聚)。

设计意图:通过典型案例的深度剖析,培养综合思维和批判性思维。

5.当堂应用(5 分钟)

教师活动:

提供 “中国黑河 - 腾冲线” 人口分布数据(东部占 94%,西部占 6%)。要求分析原因。

展示 “加拿大五大湖地区人口分布” 遥感影像,提问:为什么高纬度地区出现人口密集区?

学生活动:

独立完成:撰写 200 字分析报告,强调自然(气候温和)与人文(工业发达)的综合作用。

展示成果:小组代表上台讲解,接受同学质疑。

设计意图:通过即时反馈,检验知识掌握情况,提升表达能力。

6.归纳总结(3 分钟)

教师活动:

引导学生绘制 “人口分布影响因素概念图”,涵盖自然与人文要素,标注案例。

强调 “自然基础 + 人文主导” 的分析框架,指出不同区域主导因素的差异。

学生活动:

完成概念图,同桌互评补充。

齐声朗读核心结论:“人口分布是自然环境与人类活动共同作用的结果。”

设计意图:构建知识体系,强化记忆。

7.拓展提升(2 分钟)

教师活动:

布置研究性学习任务:选择家乡所在城市,分析其人口分布特征及影响因素,撰写调查报告。

提供参考资料:《中国城市统计年鉴》《人口地理学》相关章节。

学生活动:

确定研究区域(如北京市),规划数据收集方法(问卷调查、政府网站)。

分组讨论研究方案,明确分工(数据组、分析组、报告组)。

设计意图:延伸课堂学习,培养地理实践力和团队协作能力。

五、教学板书设计

人口分布

一、世界人口分布特征

1.纬度(20°N-60°N)

2.海拔(500米以下)

3.距海(沿海60%)

4.四大稠密区:东亚、南亚、欧洲西部、北美东部

二、影响因素分析

1.自然因素:气候、地形、水源、土壤

2.人文因素:经济、历史、政策、文化

3.典型案例分析:

⑴爪哇岛:火山灰土+历史+经济

⑵黑河-腾冲线:自然+人文差异

六、分层作业设计

1.基础巩固(必做)

⑴完成教材 P6 “活动”:计算芬兰人口密度,分析分布特征。

⑵绘制 “世界人口分布规律” 思维导图,标注四大稠密区和三大稀疏区。

2.能力提升(选做)

⑴对比分析:华北平原与亚马孙平原人口分布差异及原因。

⑵案例研究:查阅资料,分析深圳特区人口快速增长的影响因素。

3.拓展探究(研究性学习)

⑴实地调查:统计所在社区人口密度,绘制人口分布热力图,分析影响因素。

⑵数据建模:运用 Excel 软件,建立人口密度与经济指标(GDP、人均收入)的相关性模型。

七、教学反思

1.成功之处

⑴遥感影像的运用有效突破了空间认知难点,学生对人口分布的直观感受明显增强。

⑵爪哇岛案例的深度分析帮助学生建立了 “多因素综合分析” 的思维框架。

⑶分层作业设计满足了不同水平学生的需求,研究性学习任务激发了高阶思维。

2.改进方向

⑴增加小组合作时间,部分学生在案例讨论中参与度不足。

⑵补充更多本土化案例(如珠三角人口分布),增强教学的现实关联。

⑶引入地理信息系统(GIS)工具,提升数据可视化和分析能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

人教版地理必修二第一章第一节《人口分布》教学设计

一、学习目标

1.知识技能目标

⑴掌握世界人口分布的基本特征,能够在地图上准确识别四大人口稠密区和稀疏区。

⑵理解自然因素(气候、地形、水源、土壤)和人文因素(经济、历史、政策、文化)对人口分布的影响机制。

⑶学会运用人口密度公式(人口密度 = 人口总数 / 面积)计算区域人口分布状况,能够分析不同尺度区域的人口分布差异。

2.思想方法目标

⑴运用 “空间尺度转换” 思想,从全球 - 大洲 - 国家 - 城市等多尺度分析人口分布规律。

⑵掌握 “因果链” 分析方法,建立自然 - 人文要素与人口分布的逻辑关联。

⑶培养 “区域比较” 能力,通过对比不同区域(如爪哇岛与撒哈拉沙漠)的人口分布差异,归纳影响因素的主次关系。

3.素养成长目标(核心素养)

⑴区域认知:通过分析世界人口分布地图,建立 “纬度 - 海陆 - 海拔” 三维空间认知模型。

⑵综合思维:运用自然地理环境整体性原理,解释人口分布与地理环境的相互作用。

⑶地理实践力:通过实地考察或遥感影像分析,获取本地人口分布数据并进行归因分析。

⑷人地协调观:认识人口分布对资源环境承载力的依赖,树立可持续发展理念。

二、课标教材分析

1.课程标准

运用世界地图和其他资料,描述世界人口分布的特点,举例说明影响人口分布的因素。

2.教材内容

⑴世界人口分布:全球人口分布的不均衡性(四大稠密区、三大稀疏区)、纬度分布规律(20°N-60°N 集中)、海拔分布规律(500 米以下占 80%)、距海远近分布规律(沿海占 60%)。

⑵影响因素:自然因素(气候、地形、水源、土壤)、人文因素(经济发展水平、历史开发、政策导向、文化宗教)。

3.重难点

⑴重点:世界人口分布的特征及影响因素的分析框架。

⑵难点:综合自然与人文因素解释特定区域的人口分布现象(如爪哇岛人口密集的原因)。

三、学情分析

⑴知识基础:学生已掌握经纬度定位、气候类型分布、地形地貌特征等基础知识,但缺乏将自然要素与人口分布建立关联的能力。

⑵认知特点:高一学生空间想象能力较弱,对抽象概念(如 “人口密度”)的理解需要直观数据支撑。

⑶兴趣点:对生活中的地理现象(如城市人口集聚)有一定感知,但缺乏系统分析能力。

⑷潜在难点:难以区分自然因素与人文因素的主次关系,易陷入单一因素分析。

四、教学过程设计(40 分钟)

1.情景引入(3 分钟)

教师活动:展示 “世界人口分布遥感影像图”(分辨率 1 公里 ×1 公里),叠加城市灯光数据。

学生活动:观察影像图,对比北美东部(明亮连片)与撒哈拉沙漠(黑暗稀疏)的差异,用红笔标注人口密集区。

设计意图:通过可视化影像激发兴趣,建立人口分布的直观认知,培养地理实践力。

2.问题导学(5 分钟)

教师活动:提出核心问题链:

全球人口分布呈现怎样的空间格局?

为什么有些地区人口密集,有些地区稀疏?

人口分布会随时间发生变化吗?如何变化?

学生活动:小组讨论 5 分钟,记录问题关键词(如气候、经济、历史)。

设计意图:以问题驱动学习,培养问题意识和逻辑思维。

3.新知探究(12 分钟)

⑴世界人口分布特征

教师活动:

展示《世界人口密度图》。

引导学生归纳四大稠密区(东亚、南亚、欧洲西部、北美东部)的共性特征。

播放动画演示:全球人口纬度分布(20°N-60°N 集中)、海拔分布(500 米以下占 80%)、距海分布(沿海占 60%)。

学生活动:

在地图上标注四大稠密区,用不同颜色笔区分自然条件(气候、地形)和人文条件(经济、历史)。

完成表格:对比稠密区与稀疏区的地理环境差异。

设计意图:通过地图分析和动画演示,培养区域认知和综合思维。

⑵影响因素分析

教师活动:

讲解自然因素:气候(中低纬适宜)、地形(平原集中)、水源(河湖沿岸)、土壤(肥沃区)。

讲解人文因素:经济发展水平(工业化吸引人口)、历史开发(文明古国)、政策(巴西迁都)、文化(宗教圣地)。

学生活动:

小组合作:为每个影响因素寻找案例(如亚马孙雨林湿热导致人口稀疏,长江三角洲经济发达吸引人口)。

完成思维导图:将影响因素归类为自然与人文,标注典型案例。

设计意图:通过案例教学,深化对影响机制的理解,培养知识迁移能力。

4.深度学习(10 分钟)

教师活动:

展示 “爪哇岛人口分布” 专题资料(面积 13.2 万平方公里,人口 1.45 亿,火山灰土肥沃,历史悠久,经济发达)。

提出问题:分析爪哇岛人口密度极高的原因,要求综合自然与人文因素。

学生活动:

小组讨论:从气候(热带雨林)、地形(火山灰土壤)、历史(古代文明)、经济(农业与工业)四个维度展开分析。

绘制因果关系图:用箭头表示各因素之间的相互作用(如火山活动→肥沃土壤→农业发达→人口集聚)。

设计意图:通过典型案例的深度剖析,培养综合思维和批判性思维。

5.当堂应用(5 分钟)

教师活动:

提供 “中国黑河 - 腾冲线” 人口分布数据(东部占 94%,西部占 6%)。要求分析原因。

展示 “加拿大五大湖地区人口分布” 遥感影像,提问:为什么高纬度地区出现人口密集区?

学生活动:

独立完成:撰写 200 字分析报告,强调自然(气候温和)与人文(工业发达)的综合作用。

展示成果:小组代表上台讲解,接受同学质疑。

设计意图:通过即时反馈,检验知识掌握情况,提升表达能力。

6.归纳总结(3 分钟)

教师活动:

引导学生绘制 “人口分布影响因素概念图”,涵盖自然与人文要素,标注案例。

强调 “自然基础 + 人文主导” 的分析框架,指出不同区域主导因素的差异。

学生活动:

完成概念图,同桌互评补充。

齐声朗读核心结论:“人口分布是自然环境与人类活动共同作用的结果。”

设计意图:构建知识体系,强化记忆。

7.拓展提升(2 分钟)

教师活动:

布置研究性学习任务:选择家乡所在城市,分析其人口分布特征及影响因素,撰写调查报告。

提供参考资料:《中国城市统计年鉴》《人口地理学》相关章节。

学生活动:

确定研究区域(如北京市),规划数据收集方法(问卷调查、政府网站)。

分组讨论研究方案,明确分工(数据组、分析组、报告组)。

设计意图:延伸课堂学习,培养地理实践力和团队协作能力。

五、教学板书设计

人口分布

一、世界人口分布特征

1.纬度(20°N-60°N)

2.海拔(500米以下)

3.距海(沿海60%)

4.四大稠密区:东亚、南亚、欧洲西部、北美东部

二、影响因素分析

1.自然因素:气候、地形、水源、土壤

2.人文因素:经济、历史、政策、文化

3.典型案例分析:

⑴爪哇岛:火山灰土+历史+经济

⑵黑河-腾冲线:自然+人文差异

六、分层作业设计

1.基础巩固(必做)

⑴完成教材 P6 “活动”:计算芬兰人口密度,分析分布特征。

⑵绘制 “世界人口分布规律” 思维导图,标注四大稠密区和三大稀疏区。

2.能力提升(选做)

⑴对比分析:华北平原与亚马孙平原人口分布差异及原因。

⑵案例研究:查阅资料,分析深圳特区人口快速增长的影响因素。

3.拓展探究(研究性学习)

⑴实地调查:统计所在社区人口密度,绘制人口分布热力图,分析影响因素。

⑵数据建模:运用 Excel 软件,建立人口密度与经济指标(GDP、人均收入)的相关性模型。

七、教学反思

1.成功之处

⑴遥感影像的运用有效突破了空间认知难点,学生对人口分布的直观感受明显增强。

⑵爪哇岛案例的深度分析帮助学生建立了 “多因素综合分析” 的思维框架。

⑶分层作业设计满足了不同水平学生的需求,研究性学习任务激发了高阶思维。

2.改进方向

⑴增加小组合作时间,部分学生在案例讨论中参与度不足。

⑵补充更多本土化案例(如珠三角人口分布),增强教学的现实关联。

⑶引入地理信息系统(GIS)工具,提升数据可视化和分析能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少