24 唐诗三首《卖炭翁》课件

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

活动:找到白居易

学习目标

1.了解与本课有关的文学常识及本课的写作背景。

2.结合注释理解诗歌内容,疏通文句,学习《卖炭翁》中的描写人物的方法以及对比手法的运用。

3.体会《卖炭翁》一诗的讽喻含义,感受诗人对以卖炭翁为典型代表的广大劳苦人民的同情及对“宫市”的憎恶。

4.联系古今社会现象,思考文学作品的现实意义。

创作背景

本诗选自《白居易集》卷四(中华书局1979年版)。本诗是白居易《新乐府》组诗中的第三十二首,自注云:“《卖炭翁》,苦宫市也。”白居易写作《新乐府》是在元和(唐宪宗年号,806—820)初年,这正是宫市为害最深的时候。他对宫市十分的了解,又对人民有深切的同情,所以才能写出这首感人至深的《卖炭翁》来。

文学常识

识

新乐府

所谓新乐府,是相对古乐府而言的。这一概念首先由白居易提出来。新乐府在古代文学史上,即“新题乐府”,相对于古乐府而言,指的是一种用新题写时事的乐府诗,不再以入乐与否作标准。新乐府诗始创于杜甫,为元结、顾况等继承,又得到白居易、元稹大力提倡。

诗人承接了杜甫社会写实的风格,试图在诗中反映民生疾苦和社会现实弊端。然而此类型的创作不免会触动到权贵人士,因此在风气的推展上并不顺利,但是如此忧国忧民的精神无论是在文学史上或人道关怀上都是难能可贵的。

——《卖炭翁》白居易

阅读积累,整体感知

第一部分

壹

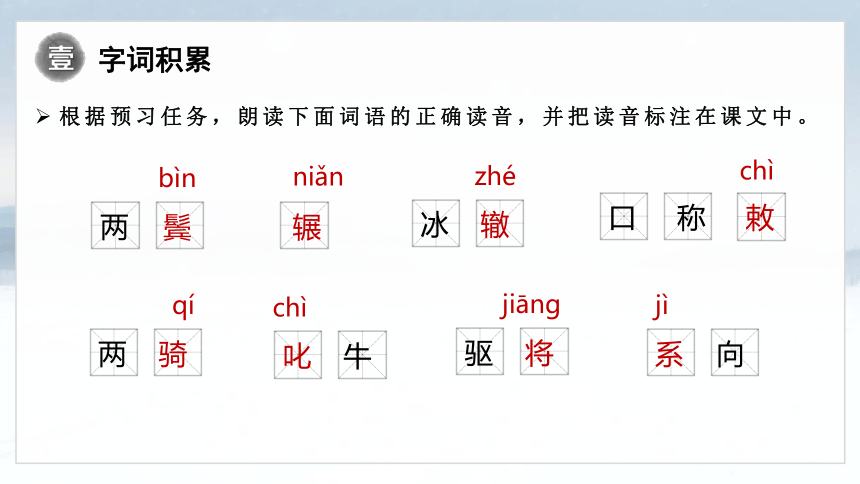

字词积累

根据预习任务,朗读下面词语的正确读音,并把读音标注在课文中。

两鬓

bìn

辗

niǎn

冰辙

zhé

口称敕

chì

两骑

qí

叱牛

chì

驱将

jiāng

系向

jì

朗读全文

要求:

(1)认真听本文的音频,注意听语句的节奏、停顿和重低音;

(2)特别注意易错字,注意平仄发音的准确性,避免混淆。

(3)感受诗歌整体的情感变化。

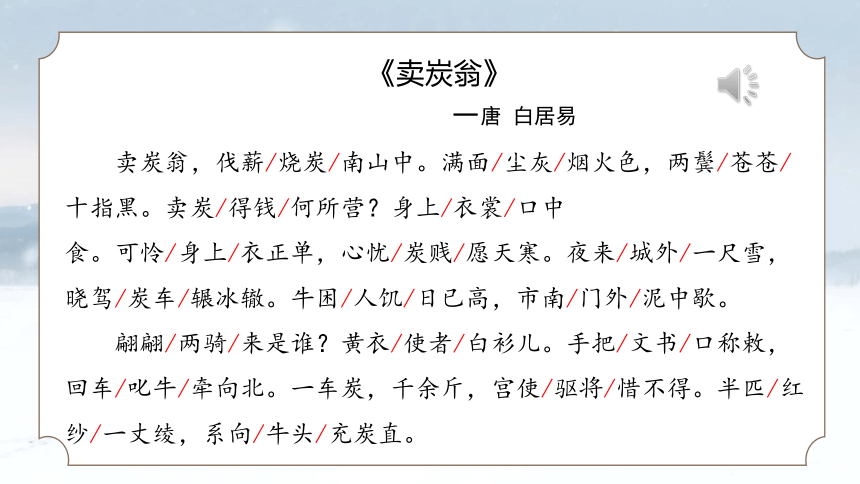

卖炭翁,伐薪/烧炭/南山中。满面/尘灰/烟火色,两鬓/苍苍/十指黑。卖炭/得钱/何所营?身上/衣裳/口中

食。可怜/身上/衣正单,心忧/炭贱/愿天寒。夜来/城外/一尺雪,晓驾/炭车/辗冰辙。牛困/人饥/日已高,市南/门外/泥中歇。

翩翩/两骑/来是谁?黄衣/使者/白衫儿。手把/文书/口称敕,回车/叱牛/牵向北。一车炭,千余斤,宫使/驱将/惜不得。半匹/红纱/一丈绫,系向/牛头/充炭直。

《卖炭翁》

—唐 白居易

壹

翻译过关

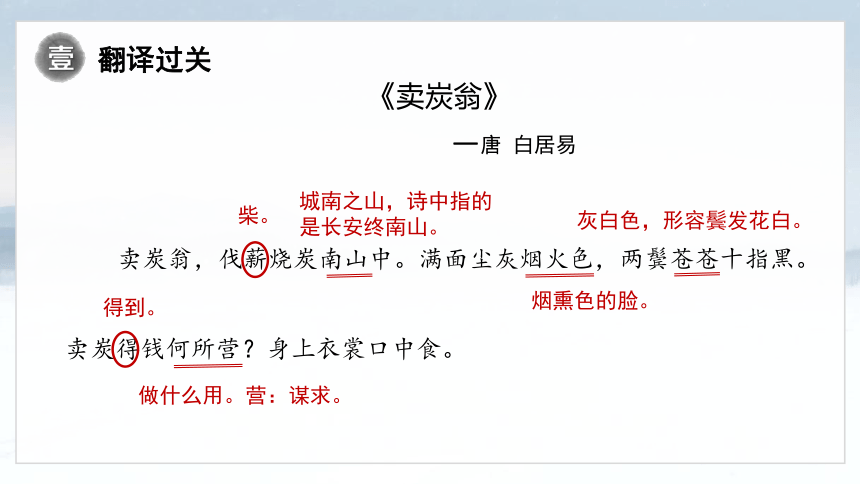

《卖炭翁》

—唐 白居易

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。

柴。

城南之山,诗中指的是长安终南山。

烟熏色的脸。

灰白色,形容鬓发花白。

得到。

做什么用。营:谋求。

译文

有位卖炭的老翁,整年在南山里砍柴烧炭。他满脸灰尘,显出被烟熏火燎的颜色,两鬓头发灰白,十个手指也被炭烧得很黑。卖炭得到的钱用来干什么?买身上穿的衣裳和嘴里吃的食物。

壹

翻译过关

《卖炭翁》

—唐 白居易

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

使人怜悯。

希望。

天亮。

同“碾”,压。

车轮滚过地面辗出的痕迹。

困倦,疲乏。

城市中划定的集中进行交易的场所。

译文

《卖炭翁》

—唐 白居易

可怜他身上只穿着单薄的衣服,心里却担心炭卖不出去,还希望天更寒冷。夜里城外下了一尺厚的大雪,清晨,老翁驾着炭车碾轧冰冻的车轮印往集市上赶去。牛累了,人饿了,但太阳已经升得很高了,他们就在集市南门外泥泞中歇息。

壹

翻译过关

《卖炭翁》

—唐 白居易

翩翩两 骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕, 回车

叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

轻快的样子。

骑马的人。

黄衣使者,指太监。白衫儿,指太监手下的爪牙。

皇帝的命令

调转

喝斥

指牵向宫中。

助词,用于动词之后。

吝惜不得。

挂。

同“值”,价钱。

译文

《卖炭翁》

—唐 白居易

那得意忘形的骑着两匹马来的人是谁啊?是皇宫内的太监和太监的手下。他们手里拿着文书,嘴里说是奉皇帝的命令,掉转车头,吆喝着赶着牛朝皇宫走去。一车炭,一千多斤,他们硬是要赶着走,老翁舍不得(它),却也没有办法。那些人把半匹红纱和一丈绫,朝牛头上一挂,就充当买炭的钱了。

壹

整体感知

(1)这是一首叙事诗,叙事诗包括时间、地点、人物、事件等要素,那本文的叙事要素是什么呢?

时间

地点

人物

事件

冬天

市南门外

卖炭翁、黄衣使者、白衫儿

记叙了卖炭翁烧炭运炭以至被掠夺的经过

壹

整体感知

(2)通过阅读,用简单的语言概括本文主要讲了什么故事?结合当时的时代背景分析反映了当时怎样的社会现实?

卖炭翁好不容易烧出一车炭、盼到一场雪,一路上满怀希望地盘算着卖炭得钱换衣食,结果却遇上了一个宦官及其爪牙:卖炭老人含辛茹苦烧出来的一车炭,被宦官及其爪牙以极低的价钱夺走。

作者借烧木炭谋生的老人艰难辛酸的不幸遭遇,鞭挞了“宫市”的罪恶和统治者的残暴,揭露了黑暗腐朽的社会现实。

壹

整体感知

(3)说说本文可以分为几个部分?每一部分主要讲了什么内容?试着进行概括。

第一部分(1)

第二部分(2)

写卖炭翁伐薪烧炭、进城卖炭的艰辛。诗人从外貌、心理、行动上刻画卖炭翁的悲苦形象,表现了对卖炭翁的深切同情。

写宫使对卖炭翁的掠夺。在对比中揭露了宫市的黑暗,表达了诗人对劳动人民的同情。

——《卖炭翁》白居易

第二部分

重点探究,细节分析

贰

(1)“卖炭翁,伐薪烧炭南山中”开头一句交代卖炭翁伐薪烧炭的地点在哪里?为什么要这样交代?

精细研读

终南山距离长安城约三十公里,山高林密的地理特征暗示伐薪烧炭需深入荒野,为后文“晓驾炭车辗冰辙”的运输艰难埋下伏笔。

山路的险阻与后面的“夜来城外一尺雪”的天气形成双重压力,强化了卖炭翁运炭的艰辛。

贰

(2)在第一段中找到描写卖炭翁肖像、心理、动作的句子,并试结合具体诗句分析其表达效果。

精细研读

满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。

外貌描写

着重从颜色上加以点染,“满面尘灰”指脸上的颜色,“苍苍”指耳边鬓发的颜色,突出卖炭翁的年迈。“烟火色”“十指黑”说明烧炭十分艰辛,生动地刻画了一位年迈老人悲苦的形象,表现了老人烧炭的艰辛,说明炭来之不易。

贰

(2)在第一段中找到描写卖炭翁肖像、心理、动作的句子,并试结合具体诗句分析其表达效果。

精细研读

“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。”

心理描写

“衣正单”按常理来说应该盼望天气暖和,可老人却“愿天寒”,希望天更冷些。这是因为老人清楚地知道:只有天气寒冷,炭的价格才能高一些。为了炭价高一些,他宁愿自己受冻。这种矛盾反常的心理活动,深刻地写出了卖炭老人的悲惨处境。“可怜”二字,倾注着诗人深深的同情。

贰

(2)在第一段中找到描写卖炭翁肖像、心理、动作的句子,并试结合具体诗句分析其表达效果。

精细研读

夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。

牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

动作描写

写出了卖炭老人早起驾车,运炭的艰难。“辗”这个动词既写出了天气寒冷,车辙已经结了冰,突出卖炭翁的辛苦,又写出了牛车的沉重,从侧面表现了卖炭翁的辛劳。“牛困人饥”互文,写出了卖炭的艰难。

苦

蓬头垢面

老态龙钟

穷困悲苦

忍气吞声

无可奈何

贰

(3)第二段中的第一句的“翩翩两骑来是谁”中的“翩翩”一词表现了宫使怎样的形象?

精细研读

“翩翩”指轻快的样子。这里表现了宫使得意忘形,骄横无理的样子,与卖炭翁为生活操劳的凄惨形象形成了鲜明的对比,揭露了唐代“宫市”的罪恶。

贰

(4)找出第二段“手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。”的几个动词,说说这些动词有什么表达效果?

精细研读

“把”、“称”、“叱”、“牵”

“手把”“口称”表现了宫使的仗势欺人、专横跋扈;“回”“叱”“牵”这一连串动作,刻画了宫使蛮不讲理、霸道凶残的丑陋嘴脸。

通过精准的细节刻画,将宫使的蛮横、制度的虚伪、百姓的苦难凝结为极具冲击力的画面,表现了作者对统治阶级罪恶的控诉、愤怒以及对劳动人民深切的同情。

贰

(5)分析“一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈缓,系向牛头充灰直。”的表达效果。

精细研读

“一车炭,千余斤”用具体数字强调老翁劳动成果的厚重(炭重千余斤),而“半匹红纱一丈绫”则暴露宫使支付的报酬极其廉价(布料少且不实用)。两者形成 强烈反差 ,揭露了宫市制度对百姓的掠夺本质。

“驱将”写宫使蛮横驱赶牛车的动作,“惜不得”写老翁痛心却无力反抗的无奈。一强一弱的对比,生动刻画了 统治者的霸道 与 百姓的悲惨 。

贰

(5)分析“一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈缓,系向牛头充灰直。”的表达效果。

精细研读

“系向牛头”这一动作看似随意,实则是宫使用毫无价值的布料强行“抵债”。轻飘飘的布料与沉甸甸的木炭形成鲜明对比,讽刺了宫市制度所谓的“公平交易”只是 虚伪的遮羞布 。

贰

活动安排:文章多处使用了对比,请从文章中找出这些句子,小组合作讨论这些句子的表达效果和作用。

精细研读

“衣正单”与“愿天寒”对比,强烈对比之中写出了卖炭翁为生活所迫的悲苦无奈,“可怜”两字倾注了无限同情,催人泪下。

“牛困人饥”与“翩翩两骑”对比,反衬出劳动者与统治者境遇的悬殊。

“一车炭,千余斤”与“半匹红纱一丈绫”对比,写出宫市掠夺的残酷。

思想情感

这首诗叙写了一个以烧木炭谋生的老人艰难辛酸的不幸遭遇,深刻揭露了“宫市”的腐败本质,对封建社会统治者仗势欺压、掠夺人民的罪行进行了无情的揭露和批判,表达了诗人对底层劳动人民的深切同情。

叁

首诗具有深刻的思想性,艺术上也很有特色。诗人以“卖炭得钱何所营,身上衣裳口中食”两句展现了几乎濒于生活绝境的老翁所能有的唯一希望。这是全诗的诗眼。其他一切描写,都集中于这个诗眼。

课堂小结

善用衬托手法,南山环境衬老人家境,外貌描写衬其年迈艰辛,雪与冰辙反衬其“愿天寒”心理,“牛困人饥”与宫使“翩翩”对比,“半匹红纱”与“一车炭”反差,凸显底层苦难、宫市残酷,揭示民安国泰之理,讽谏统治者

叁

课堂小结

《卖炭翁》

老翁

宫使

烧炭艰辛

运炭艰难

炭被掠夺

夺炭

仗势凌人

蛮横冷酷

肖像、心理、动作描写

肖像、动作描写

对不劳而获、强取豪夺的统治者的愤懑,对劳动人民的同情

叁

课堂练习

1.阅读《卖炭翁》,选出赏析有误的一项( )

A.这是一首叙事诗,反映了“宫市”给百姓造成的痛苦,表达了诗人对劳动人民的同情。

B.诗的前六句,点出了劳动场面,刻画了卖炭翁艰辛衰老的形象,也为后文写宫使的掠夺罪行做铺垫。

C.“手把文书口称敕,回车叱牛牵向北”侧面烘托了宫使仗势欺人、专横跋扈、霸道凶残的丑恶面目。

D.“半匹红绡一丈绫”与“一车炭,千余斤”形成鲜明对比,难怪卖炭翁“惜不得”。

C

形象地描绘出宫使如狼似虎般地蛮横掠夺,属正面描写;

叁

课堂练习

2.下面对《卖炭翁》内容的理解,不恰当的一项是( )

A.“翩翩“本意是形容轻快洒脱的情状,这里刻画了宫使得意忘形,骄横无理的形象。

B.“把、称、回、叱、牵”几个简洁而有力的动词,形象地描绘出宫使如狼似虎般的蛮横掠夺。

C.“惜不得”是吝惜不得的意思,写出了老人的无可奈何和百般不舍。难言的悲愤、辛酸尽在这三个字中。

D.诗歌以作者的议论结尾,揭露宫市带给劳动人民的不幸,表现了对下层劳动人民的深切同情。

D

【详解】诗歌结尾“是叙事与描写,作者没有发表议论。

活动:找到白居易

学习目标

1.了解与本课有关的文学常识及本课的写作背景。

2.结合注释理解诗歌内容,疏通文句,学习《卖炭翁》中的描写人物的方法以及对比手法的运用。

3.体会《卖炭翁》一诗的讽喻含义,感受诗人对以卖炭翁为典型代表的广大劳苦人民的同情及对“宫市”的憎恶。

4.联系古今社会现象,思考文学作品的现实意义。

创作背景

本诗选自《白居易集》卷四(中华书局1979年版)。本诗是白居易《新乐府》组诗中的第三十二首,自注云:“《卖炭翁》,苦宫市也。”白居易写作《新乐府》是在元和(唐宪宗年号,806—820)初年,这正是宫市为害最深的时候。他对宫市十分的了解,又对人民有深切的同情,所以才能写出这首感人至深的《卖炭翁》来。

文学常识

识

新乐府

所谓新乐府,是相对古乐府而言的。这一概念首先由白居易提出来。新乐府在古代文学史上,即“新题乐府”,相对于古乐府而言,指的是一种用新题写时事的乐府诗,不再以入乐与否作标准。新乐府诗始创于杜甫,为元结、顾况等继承,又得到白居易、元稹大力提倡。

诗人承接了杜甫社会写实的风格,试图在诗中反映民生疾苦和社会现实弊端。然而此类型的创作不免会触动到权贵人士,因此在风气的推展上并不顺利,但是如此忧国忧民的精神无论是在文学史上或人道关怀上都是难能可贵的。

——《卖炭翁》白居易

阅读积累,整体感知

第一部分

壹

字词积累

根据预习任务,朗读下面词语的正确读音,并把读音标注在课文中。

两鬓

bìn

辗

niǎn

冰辙

zhé

口称敕

chì

两骑

qí

叱牛

chì

驱将

jiāng

系向

jì

朗读全文

要求:

(1)认真听本文的音频,注意听语句的节奏、停顿和重低音;

(2)特别注意易错字,注意平仄发音的准确性,避免混淆。

(3)感受诗歌整体的情感变化。

卖炭翁,伐薪/烧炭/南山中。满面/尘灰/烟火色,两鬓/苍苍/十指黑。卖炭/得钱/何所营?身上/衣裳/口中

食。可怜/身上/衣正单,心忧/炭贱/愿天寒。夜来/城外/一尺雪,晓驾/炭车/辗冰辙。牛困/人饥/日已高,市南/门外/泥中歇。

翩翩/两骑/来是谁?黄衣/使者/白衫儿。手把/文书/口称敕,回车/叱牛/牵向北。一车炭,千余斤,宫使/驱将/惜不得。半匹/红纱/一丈绫,系向/牛头/充炭直。

《卖炭翁》

—唐 白居易

壹

翻译过关

《卖炭翁》

—唐 白居易

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。

柴。

城南之山,诗中指的是长安终南山。

烟熏色的脸。

灰白色,形容鬓发花白。

得到。

做什么用。营:谋求。

译文

有位卖炭的老翁,整年在南山里砍柴烧炭。他满脸灰尘,显出被烟熏火燎的颜色,两鬓头发灰白,十个手指也被炭烧得很黑。卖炭得到的钱用来干什么?买身上穿的衣裳和嘴里吃的食物。

壹

翻译过关

《卖炭翁》

—唐 白居易

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

使人怜悯。

希望。

天亮。

同“碾”,压。

车轮滚过地面辗出的痕迹。

困倦,疲乏。

城市中划定的集中进行交易的场所。

译文

《卖炭翁》

—唐 白居易

可怜他身上只穿着单薄的衣服,心里却担心炭卖不出去,还希望天更寒冷。夜里城外下了一尺厚的大雪,清晨,老翁驾着炭车碾轧冰冻的车轮印往集市上赶去。牛累了,人饿了,但太阳已经升得很高了,他们就在集市南门外泥泞中歇息。

壹

翻译过关

《卖炭翁》

—唐 白居易

翩翩两 骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕, 回车

叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

轻快的样子。

骑马的人。

黄衣使者,指太监。白衫儿,指太监手下的爪牙。

皇帝的命令

调转

喝斥

指牵向宫中。

助词,用于动词之后。

吝惜不得。

挂。

同“值”,价钱。

译文

《卖炭翁》

—唐 白居易

那得意忘形的骑着两匹马来的人是谁啊?是皇宫内的太监和太监的手下。他们手里拿着文书,嘴里说是奉皇帝的命令,掉转车头,吆喝着赶着牛朝皇宫走去。一车炭,一千多斤,他们硬是要赶着走,老翁舍不得(它),却也没有办法。那些人把半匹红纱和一丈绫,朝牛头上一挂,就充当买炭的钱了。

壹

整体感知

(1)这是一首叙事诗,叙事诗包括时间、地点、人物、事件等要素,那本文的叙事要素是什么呢?

时间

地点

人物

事件

冬天

市南门外

卖炭翁、黄衣使者、白衫儿

记叙了卖炭翁烧炭运炭以至被掠夺的经过

壹

整体感知

(2)通过阅读,用简单的语言概括本文主要讲了什么故事?结合当时的时代背景分析反映了当时怎样的社会现实?

卖炭翁好不容易烧出一车炭、盼到一场雪,一路上满怀希望地盘算着卖炭得钱换衣食,结果却遇上了一个宦官及其爪牙:卖炭老人含辛茹苦烧出来的一车炭,被宦官及其爪牙以极低的价钱夺走。

作者借烧木炭谋生的老人艰难辛酸的不幸遭遇,鞭挞了“宫市”的罪恶和统治者的残暴,揭露了黑暗腐朽的社会现实。

壹

整体感知

(3)说说本文可以分为几个部分?每一部分主要讲了什么内容?试着进行概括。

第一部分(1)

第二部分(2)

写卖炭翁伐薪烧炭、进城卖炭的艰辛。诗人从外貌、心理、行动上刻画卖炭翁的悲苦形象,表现了对卖炭翁的深切同情。

写宫使对卖炭翁的掠夺。在对比中揭露了宫市的黑暗,表达了诗人对劳动人民的同情。

——《卖炭翁》白居易

第二部分

重点探究,细节分析

贰

(1)“卖炭翁,伐薪烧炭南山中”开头一句交代卖炭翁伐薪烧炭的地点在哪里?为什么要这样交代?

精细研读

终南山距离长安城约三十公里,山高林密的地理特征暗示伐薪烧炭需深入荒野,为后文“晓驾炭车辗冰辙”的运输艰难埋下伏笔。

山路的险阻与后面的“夜来城外一尺雪”的天气形成双重压力,强化了卖炭翁运炭的艰辛。

贰

(2)在第一段中找到描写卖炭翁肖像、心理、动作的句子,并试结合具体诗句分析其表达效果。

精细研读

满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。

外貌描写

着重从颜色上加以点染,“满面尘灰”指脸上的颜色,“苍苍”指耳边鬓发的颜色,突出卖炭翁的年迈。“烟火色”“十指黑”说明烧炭十分艰辛,生动地刻画了一位年迈老人悲苦的形象,表现了老人烧炭的艰辛,说明炭来之不易。

贰

(2)在第一段中找到描写卖炭翁肖像、心理、动作的句子,并试结合具体诗句分析其表达效果。

精细研读

“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。”

心理描写

“衣正单”按常理来说应该盼望天气暖和,可老人却“愿天寒”,希望天更冷些。这是因为老人清楚地知道:只有天气寒冷,炭的价格才能高一些。为了炭价高一些,他宁愿自己受冻。这种矛盾反常的心理活动,深刻地写出了卖炭老人的悲惨处境。“可怜”二字,倾注着诗人深深的同情。

贰

(2)在第一段中找到描写卖炭翁肖像、心理、动作的句子,并试结合具体诗句分析其表达效果。

精细研读

夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。

牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

动作描写

写出了卖炭老人早起驾车,运炭的艰难。“辗”这个动词既写出了天气寒冷,车辙已经结了冰,突出卖炭翁的辛苦,又写出了牛车的沉重,从侧面表现了卖炭翁的辛劳。“牛困人饥”互文,写出了卖炭的艰难。

苦

蓬头垢面

老态龙钟

穷困悲苦

忍气吞声

无可奈何

贰

(3)第二段中的第一句的“翩翩两骑来是谁”中的“翩翩”一词表现了宫使怎样的形象?

精细研读

“翩翩”指轻快的样子。这里表现了宫使得意忘形,骄横无理的样子,与卖炭翁为生活操劳的凄惨形象形成了鲜明的对比,揭露了唐代“宫市”的罪恶。

贰

(4)找出第二段“手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。”的几个动词,说说这些动词有什么表达效果?

精细研读

“把”、“称”、“叱”、“牵”

“手把”“口称”表现了宫使的仗势欺人、专横跋扈;“回”“叱”“牵”这一连串动作,刻画了宫使蛮不讲理、霸道凶残的丑陋嘴脸。

通过精准的细节刻画,将宫使的蛮横、制度的虚伪、百姓的苦难凝结为极具冲击力的画面,表现了作者对统治阶级罪恶的控诉、愤怒以及对劳动人民深切的同情。

贰

(5)分析“一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈缓,系向牛头充灰直。”的表达效果。

精细研读

“一车炭,千余斤”用具体数字强调老翁劳动成果的厚重(炭重千余斤),而“半匹红纱一丈绫”则暴露宫使支付的报酬极其廉价(布料少且不实用)。两者形成 强烈反差 ,揭露了宫市制度对百姓的掠夺本质。

“驱将”写宫使蛮横驱赶牛车的动作,“惜不得”写老翁痛心却无力反抗的无奈。一强一弱的对比,生动刻画了 统治者的霸道 与 百姓的悲惨 。

贰

(5)分析“一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈缓,系向牛头充灰直。”的表达效果。

精细研读

“系向牛头”这一动作看似随意,实则是宫使用毫无价值的布料强行“抵债”。轻飘飘的布料与沉甸甸的木炭形成鲜明对比,讽刺了宫市制度所谓的“公平交易”只是 虚伪的遮羞布 。

贰

活动安排:文章多处使用了对比,请从文章中找出这些句子,小组合作讨论这些句子的表达效果和作用。

精细研读

“衣正单”与“愿天寒”对比,强烈对比之中写出了卖炭翁为生活所迫的悲苦无奈,“可怜”两字倾注了无限同情,催人泪下。

“牛困人饥”与“翩翩两骑”对比,反衬出劳动者与统治者境遇的悬殊。

“一车炭,千余斤”与“半匹红纱一丈绫”对比,写出宫市掠夺的残酷。

思想情感

这首诗叙写了一个以烧木炭谋生的老人艰难辛酸的不幸遭遇,深刻揭露了“宫市”的腐败本质,对封建社会统治者仗势欺压、掠夺人民的罪行进行了无情的揭露和批判,表达了诗人对底层劳动人民的深切同情。

叁

首诗具有深刻的思想性,艺术上也很有特色。诗人以“卖炭得钱何所营,身上衣裳口中食”两句展现了几乎濒于生活绝境的老翁所能有的唯一希望。这是全诗的诗眼。其他一切描写,都集中于这个诗眼。

课堂小结

善用衬托手法,南山环境衬老人家境,外貌描写衬其年迈艰辛,雪与冰辙反衬其“愿天寒”心理,“牛困人饥”与宫使“翩翩”对比,“半匹红纱”与“一车炭”反差,凸显底层苦难、宫市残酷,揭示民安国泰之理,讽谏统治者

叁

课堂小结

《卖炭翁》

老翁

宫使

烧炭艰辛

运炭艰难

炭被掠夺

夺炭

仗势凌人

蛮横冷酷

肖像、心理、动作描写

肖像、动作描写

对不劳而获、强取豪夺的统治者的愤懑,对劳动人民的同情

叁

课堂练习

1.阅读《卖炭翁》,选出赏析有误的一项( )

A.这是一首叙事诗,反映了“宫市”给百姓造成的痛苦,表达了诗人对劳动人民的同情。

B.诗的前六句,点出了劳动场面,刻画了卖炭翁艰辛衰老的形象,也为后文写宫使的掠夺罪行做铺垫。

C.“手把文书口称敕,回车叱牛牵向北”侧面烘托了宫使仗势欺人、专横跋扈、霸道凶残的丑恶面目。

D.“半匹红绡一丈绫”与“一车炭,千余斤”形成鲜明对比,难怪卖炭翁“惜不得”。

C

形象地描绘出宫使如狼似虎般地蛮横掠夺,属正面描写;

叁

课堂练习

2.下面对《卖炭翁》内容的理解,不恰当的一项是( )

A.“翩翩“本意是形容轻快洒脱的情状,这里刻画了宫使得意忘形,骄横无理的形象。

B.“把、称、回、叱、牵”几个简洁而有力的动词,形象地描绘出宫使如狼似虎般的蛮横掠夺。

C.“惜不得”是吝惜不得的意思,写出了老人的无可奈何和百般不舍。难言的悲愤、辛酸尽在这三个字中。

D.诗歌以作者的议论结尾,揭露宫市带给劳动人民的不幸,表现了对下层劳动人民的深切同情。

D

【详解】诗歌结尾“是叙事与描写,作者没有发表议论。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读