23童年的发现 课件

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

23* 童年的发现

统编

五年级下册

1. 认识“胚、祸”等生字。

2. 默读课文,能说出“我”关于人为什么会在梦中飞行、人是从哪里来的等问题的“发现”,以及“我”的探究过程和结果。

3. 能找出自己觉得有趣的部分,结合生活实际,说出自己的阅读感受。

学习目标

第 1 课 时

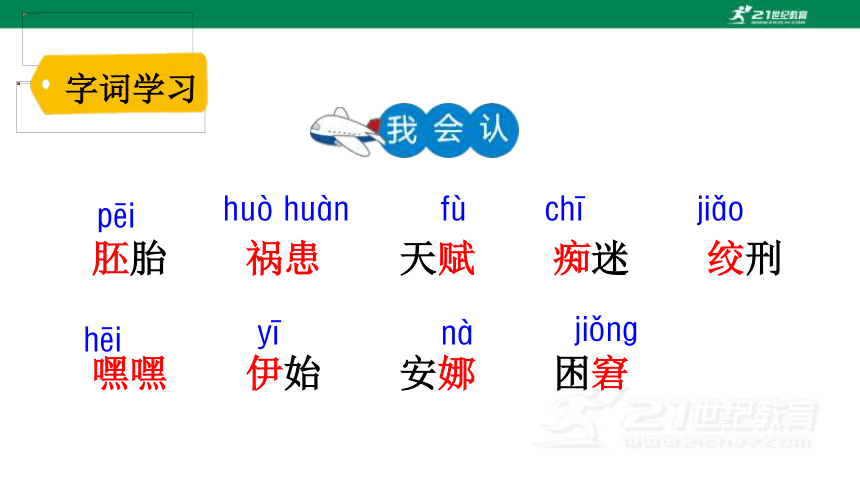

胚胎 祸患 天赋 痴迷 绞刑

嘿嘿 伊始 安娜 困窘

pēi

huàn

fù

chī

hēi

yī

huò

nà

jiǒng

jiǎo

字词学习

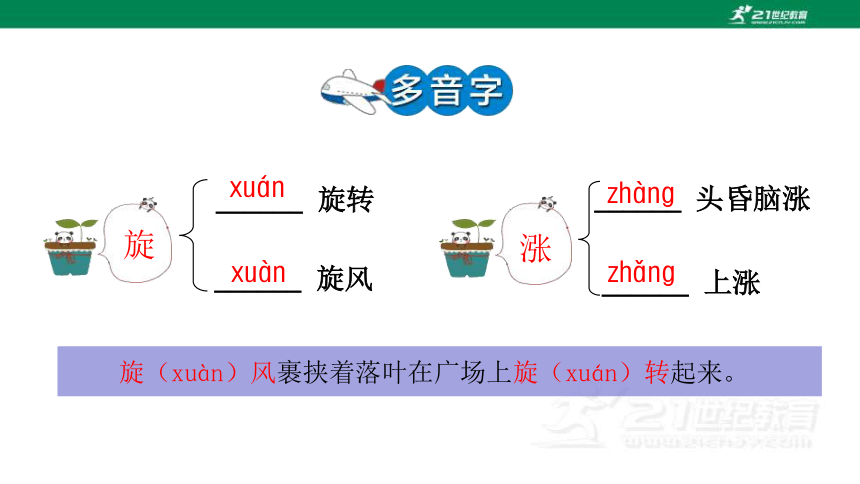

旋

______ 旋转

______ 旋风

xuàn

xuán

涨

______ 头昏脑涨

______ 上涨

zhǎng

zhàng

旋(xuàn)风裹挟着落叶在广场上旋(xuán)转起来。

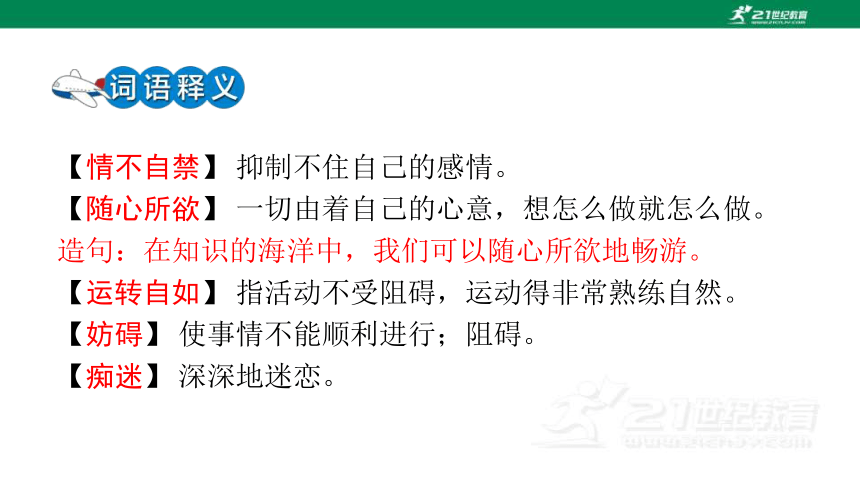

【情不自禁】 抑制不住自己的感情。

【随心所欲】 一切由着自己的心意,想怎么做就怎么做。造句:在知识的海洋中,我们可以随心所欲地畅游。

【运转自如】 指活动不受阻碍,运动得非常熟练自然。

【妨碍】 使事情不能顺利进行;阻碍。

【痴迷】 深深地迷恋。

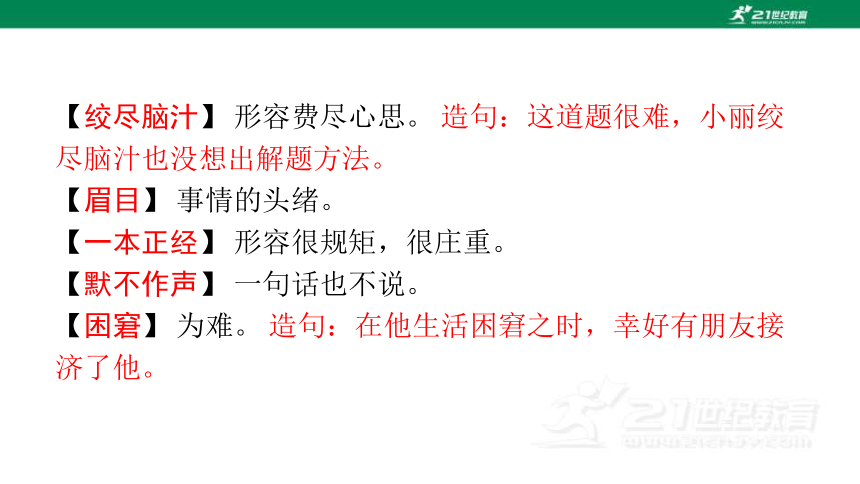

【绞尽脑汁】 形容费尽心思。 造句:这道题很难,小丽绞尽脑汁也没想出解题方法。

【眉目】 事情的头绪。

【一本正经】 形容很规矩,很庄重。

【默不作声】 一句话也不说。

【困窘】 为难。 造句:在他生活困窘之时,幸好有朋友接济了他。

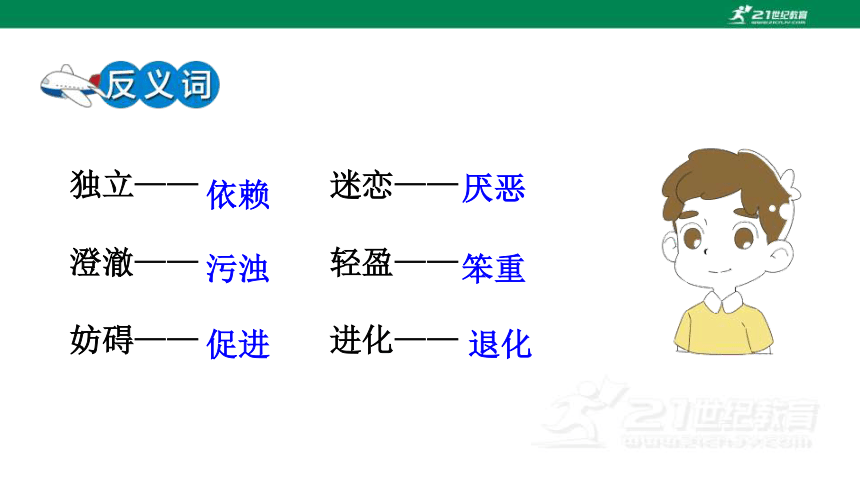

独立—— 迷恋——

澄澈—— 轻盈——

妨碍—— 进化——

依赖

厌恶

污浊

笨重

促进

退化

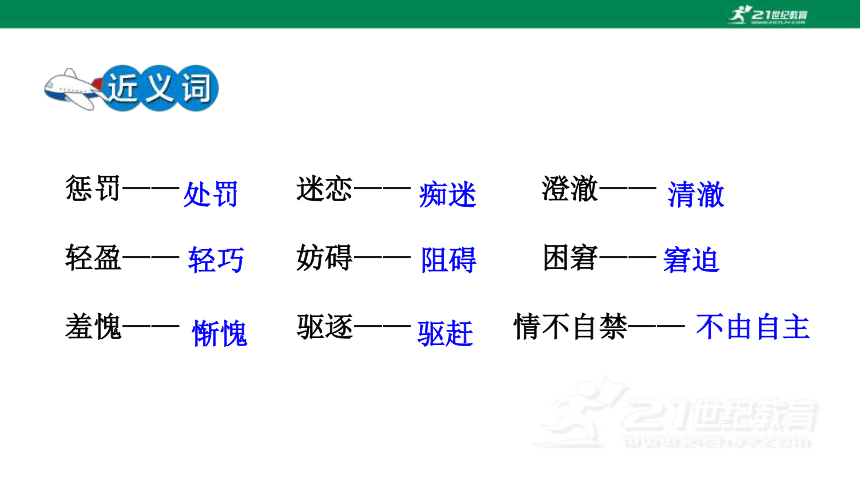

惩罚—— 迷恋—— 澄澈—— 轻盈—— 妨碍—— 困窘——

羞愧—— 驱逐—— 情不自禁——

处罚

痴迷

轻巧

清澈

阻碍

窘迫

惭愧

驱赶

不由自主

◎课文中“我”的童年的发现指的是什么?作者围绕“童年的发现”先讲了什么?再讲了什么?最后讲了什么?

感知课文

“我”的童年的发现指的是“我”发现了有关胚胎发育的规律。

作者先概述了自己童年时的发现,然后具体叙述这项发现的经过,最后写这个发现在几年后老师讲课时得到证实。

◎课文可以分为几部分?每一部分主要讲了什么?

第一部分(1—2)

讲“我”在九岁时发现了有关胚胎发育的规律,却后来因此受到惩罚。

讲“我”发现“胚胎发育规律”的过程。

第二部分(3—13)

主要讲三四年后,当生物课上老师讲到人的起源时,“我”想到自己“童年的发现”便笑出了声。 老师认为“我”的笑不怀好意,把“我”轰出了教室。“我”安慰自己,“重大的发现”有时还面临着风险。

第三部分(14—19)

第 2 课 时

◎读课文的第一部分,分析文章前两段在全文中有何表达效果。

第1自然段:开篇点明“我”童年的发现。“九岁”“完全”“独立”等词,显示了“我”这个发现的不同凡响和“我”对这个发现抑制不住的自豪。

第2自然段:写“我”在九岁时发现了有关胚胎发育的规律,后却因此受到了惩罚。这样的写法,巧妙地利用了读者的阅读期待,制造了悬念,足以激发起读者的阅读兴趣,这是作者写故事的高明之处。

◎人为什么会在梦中飞行?人究竟是从哪里来的?读课文第二部分,思考为了弄清楚这些问题,“我”经历了怎样的探究过程。

梦中飞行

产生疑惑

请教老师

老师解释

继续追问

痴迷思索

大胆想象

发现规律

引出问题

◎找出能反映“我”性格特点的句子,并分析。

“终于弄明白了”表现了“我”对不明白的事情善于追根究底的性格特点。

那天,我们几个人决定去见我们的老师,让他来解答这个奇妙的问题。

“我们”找老师解答问题说明“我们”敢于提出问题,善于提出问题,这也是“我”能发现科学规律的原因之一。

乡村的孩子从小就知道母亲怀胎九个月才生下婴儿。“为什么是九个月呢?”我绞尽脑汁思考这个问题的答案。想啊想啊,嘿!终于想出了眉目:“哈!这就跟画地图差不多。地上的距离很远很远,在地图上画出来只不过几厘米。人是由细胞构成的……从细胞变成小鱼,经过了很长时间。现在,这一段时间就折合成一个月。从小鱼变成青蛙又得经过很长时间,又折合成一个月。这样推算下来,到变化成人,正好是九个月。”

从为什么母亲怀胎九个月才生下婴儿入手,思考人究竟是怎样来的;从画地图时的几厘米代表地上很远的距离,联想到细胞变成人的过程,并把变化的每一阶段都折合成时间,正好是九个月。表现了“我”善于想象、喜欢钻研的特点。

◎阅读课文第三部分,找出你觉得有趣的部分,说说自己的感受。

我的脸由于困窘和羞愧一下子涨得通红。这时候我才意识到,老师误解了我的笑声,以为我的笑不怀好意。幸亏她没有容我解释,不然的话,同学们听见我说自己三年前就发现了“进化论”,还不笑塌房顶!

“笑塌房顶”运用了夸张的修辞手法,生动地写出了“我”的发现在同学们眼里是多么可笑,但话里话外也透着一股自豪。

我明白了——世界上的重大发现,有时还会给人带来被驱逐和被迫害的风险。

以自嘲的方式调侃“我”被老师误会轰出教室的事实。“被驱逐和被迫害的风险”,既暗指了历史上科学事业发展过程中的某些真实情况,也表达了“我”对被轰出教室一事的看法。言下之意,“我”有这样重大的“发现”,被轰出教室也就不足为奇了。把自己跟世界上有重大发现的人并列,作为自我安慰的理由,再次体现了儿童独有的可爱与幽默。

◎总结全文,从“我”的探究和发现过程,可以看出“我”是一个怎样的孩子?结合具体的例子,说一说。

“我”是一个天真无邪、求知若渴、执着探究并能够大胆想象的孩子。

(1)从“我”通过常做飞行的梦就认为自己具有飞行的天赋,可以感受到“我”的天真无邪。

(2)从“我”问老师人为什么会在梦中飞行这件事能够看出“我”求知若渴的精神。

( 3 )从“我”痴迷于弄清人是怎么来的,可以看出“我”执着探究的精神。

( 4 )从“我”从画地图联想到人的变化过程,并且把每个阶段分了时间进行推算,可以看出“我”能够大胆想象的特点。

文章结构

主题归纳

本文用倒叙手法,通过讲述“我”童年时发现“胚胎发育规律”这件趣事,反映了儿童求知若渴、寻根究底的特点和惊人的想象力,鼓励孩子们要大胆求知、勇于探究。

(1)我九岁时就发现了胚胎(pēi pī)发育的规律。

(2)小红和妈妈相依为命,家里过得很窘(jiǒng jiōng)迫。

给下列加点的字选择正确的读音打“√”。

√

√

随堂练习

有关求知、质疑的名言

◎学者先要会疑。 ——程颐

◎在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。 ——张载

◎不怀疑不能见真理。 ——李四光

◎学贵有疑,小疑则小进,大疑则大进。疑者,觉悟之机也。一番觉悟,一番长进。 ——陈献章

◎读书无疑者,须教有疑,有疑者,却要无疑,到这里方是长进。

——朱熹

拓展空间

熟读课文,会认课文中的生字词。

学习主人公乐于探索、求知若渴的精神。

课后作业

23* 童年的发现

统编

五年级下册

1. 认识“胚、祸”等生字。

2. 默读课文,能说出“我”关于人为什么会在梦中飞行、人是从哪里来的等问题的“发现”,以及“我”的探究过程和结果。

3. 能找出自己觉得有趣的部分,结合生活实际,说出自己的阅读感受。

学习目标

第 1 课 时

胚胎 祸患 天赋 痴迷 绞刑

嘿嘿 伊始 安娜 困窘

pēi

huàn

fù

chī

hēi

yī

huò

nà

jiǒng

jiǎo

字词学习

旋

______ 旋转

______ 旋风

xuàn

xuán

涨

______ 头昏脑涨

______ 上涨

zhǎng

zhàng

旋(xuàn)风裹挟着落叶在广场上旋(xuán)转起来。

【情不自禁】 抑制不住自己的感情。

【随心所欲】 一切由着自己的心意,想怎么做就怎么做。造句:在知识的海洋中,我们可以随心所欲地畅游。

【运转自如】 指活动不受阻碍,运动得非常熟练自然。

【妨碍】 使事情不能顺利进行;阻碍。

【痴迷】 深深地迷恋。

【绞尽脑汁】 形容费尽心思。 造句:这道题很难,小丽绞尽脑汁也没想出解题方法。

【眉目】 事情的头绪。

【一本正经】 形容很规矩,很庄重。

【默不作声】 一句话也不说。

【困窘】 为难。 造句:在他生活困窘之时,幸好有朋友接济了他。

独立—— 迷恋——

澄澈—— 轻盈——

妨碍—— 进化——

依赖

厌恶

污浊

笨重

促进

退化

惩罚—— 迷恋—— 澄澈—— 轻盈—— 妨碍—— 困窘——

羞愧—— 驱逐—— 情不自禁——

处罚

痴迷

轻巧

清澈

阻碍

窘迫

惭愧

驱赶

不由自主

◎课文中“我”的童年的发现指的是什么?作者围绕“童年的发现”先讲了什么?再讲了什么?最后讲了什么?

感知课文

“我”的童年的发现指的是“我”发现了有关胚胎发育的规律。

作者先概述了自己童年时的发现,然后具体叙述这项发现的经过,最后写这个发现在几年后老师讲课时得到证实。

◎课文可以分为几部分?每一部分主要讲了什么?

第一部分(1—2)

讲“我”在九岁时发现了有关胚胎发育的规律,却后来因此受到惩罚。

讲“我”发现“胚胎发育规律”的过程。

第二部分(3—13)

主要讲三四年后,当生物课上老师讲到人的起源时,“我”想到自己“童年的发现”便笑出了声。 老师认为“我”的笑不怀好意,把“我”轰出了教室。“我”安慰自己,“重大的发现”有时还面临着风险。

第三部分(14—19)

第 2 课 时

◎读课文的第一部分,分析文章前两段在全文中有何表达效果。

第1自然段:开篇点明“我”童年的发现。“九岁”“完全”“独立”等词,显示了“我”这个发现的不同凡响和“我”对这个发现抑制不住的自豪。

第2自然段:写“我”在九岁时发现了有关胚胎发育的规律,后却因此受到了惩罚。这样的写法,巧妙地利用了读者的阅读期待,制造了悬念,足以激发起读者的阅读兴趣,这是作者写故事的高明之处。

◎人为什么会在梦中飞行?人究竟是从哪里来的?读课文第二部分,思考为了弄清楚这些问题,“我”经历了怎样的探究过程。

梦中飞行

产生疑惑

请教老师

老师解释

继续追问

痴迷思索

大胆想象

发现规律

引出问题

◎找出能反映“我”性格特点的句子,并分析。

“终于弄明白了”表现了“我”对不明白的事情善于追根究底的性格特点。

那天,我们几个人决定去见我们的老师,让他来解答这个奇妙的问题。

“我们”找老师解答问题说明“我们”敢于提出问题,善于提出问题,这也是“我”能发现科学规律的原因之一。

乡村的孩子从小就知道母亲怀胎九个月才生下婴儿。“为什么是九个月呢?”我绞尽脑汁思考这个问题的答案。想啊想啊,嘿!终于想出了眉目:“哈!这就跟画地图差不多。地上的距离很远很远,在地图上画出来只不过几厘米。人是由细胞构成的……从细胞变成小鱼,经过了很长时间。现在,这一段时间就折合成一个月。从小鱼变成青蛙又得经过很长时间,又折合成一个月。这样推算下来,到变化成人,正好是九个月。”

从为什么母亲怀胎九个月才生下婴儿入手,思考人究竟是怎样来的;从画地图时的几厘米代表地上很远的距离,联想到细胞变成人的过程,并把变化的每一阶段都折合成时间,正好是九个月。表现了“我”善于想象、喜欢钻研的特点。

◎阅读课文第三部分,找出你觉得有趣的部分,说说自己的感受。

我的脸由于困窘和羞愧一下子涨得通红。这时候我才意识到,老师误解了我的笑声,以为我的笑不怀好意。幸亏她没有容我解释,不然的话,同学们听见我说自己三年前就发现了“进化论”,还不笑塌房顶!

“笑塌房顶”运用了夸张的修辞手法,生动地写出了“我”的发现在同学们眼里是多么可笑,但话里话外也透着一股自豪。

我明白了——世界上的重大发现,有时还会给人带来被驱逐和被迫害的风险。

以自嘲的方式调侃“我”被老师误会轰出教室的事实。“被驱逐和被迫害的风险”,既暗指了历史上科学事业发展过程中的某些真实情况,也表达了“我”对被轰出教室一事的看法。言下之意,“我”有这样重大的“发现”,被轰出教室也就不足为奇了。把自己跟世界上有重大发现的人并列,作为自我安慰的理由,再次体现了儿童独有的可爱与幽默。

◎总结全文,从“我”的探究和发现过程,可以看出“我”是一个怎样的孩子?结合具体的例子,说一说。

“我”是一个天真无邪、求知若渴、执着探究并能够大胆想象的孩子。

(1)从“我”通过常做飞行的梦就认为自己具有飞行的天赋,可以感受到“我”的天真无邪。

(2)从“我”问老师人为什么会在梦中飞行这件事能够看出“我”求知若渴的精神。

( 3 )从“我”痴迷于弄清人是怎么来的,可以看出“我”执着探究的精神。

( 4 )从“我”从画地图联想到人的变化过程,并且把每个阶段分了时间进行推算,可以看出“我”能够大胆想象的特点。

文章结构

主题归纳

本文用倒叙手法,通过讲述“我”童年时发现“胚胎发育规律”这件趣事,反映了儿童求知若渴、寻根究底的特点和惊人的想象力,鼓励孩子们要大胆求知、勇于探究。

(1)我九岁时就发现了胚胎(pēi pī)发育的规律。

(2)小红和妈妈相依为命,家里过得很窘(jiǒng jiōng)迫。

给下列加点的字选择正确的读音打“√”。

√

√

随堂练习

有关求知、质疑的名言

◎学者先要会疑。 ——程颐

◎在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。 ——张载

◎不怀疑不能见真理。 ——李四光

◎学贵有疑,小疑则小进,大疑则大进。疑者,觉悟之机也。一番觉悟,一番长进。 ——陈献章

◎读书无疑者,须教有疑,有疑者,却要无疑,到这里方是长进。

——朱熹

拓展空间

熟读课文,会认课文中的生字词。

学习主人公乐于探索、求知若渴的精神。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地