一模历史试题 2024--2025学年初中中考复习备考

文档属性

| 名称 | 一模历史试题 2024--2025学年初中中考复习备考 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-08 17:22:14 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

一模历史试题 2024--2025学年初中中考复习备考

一、选择题

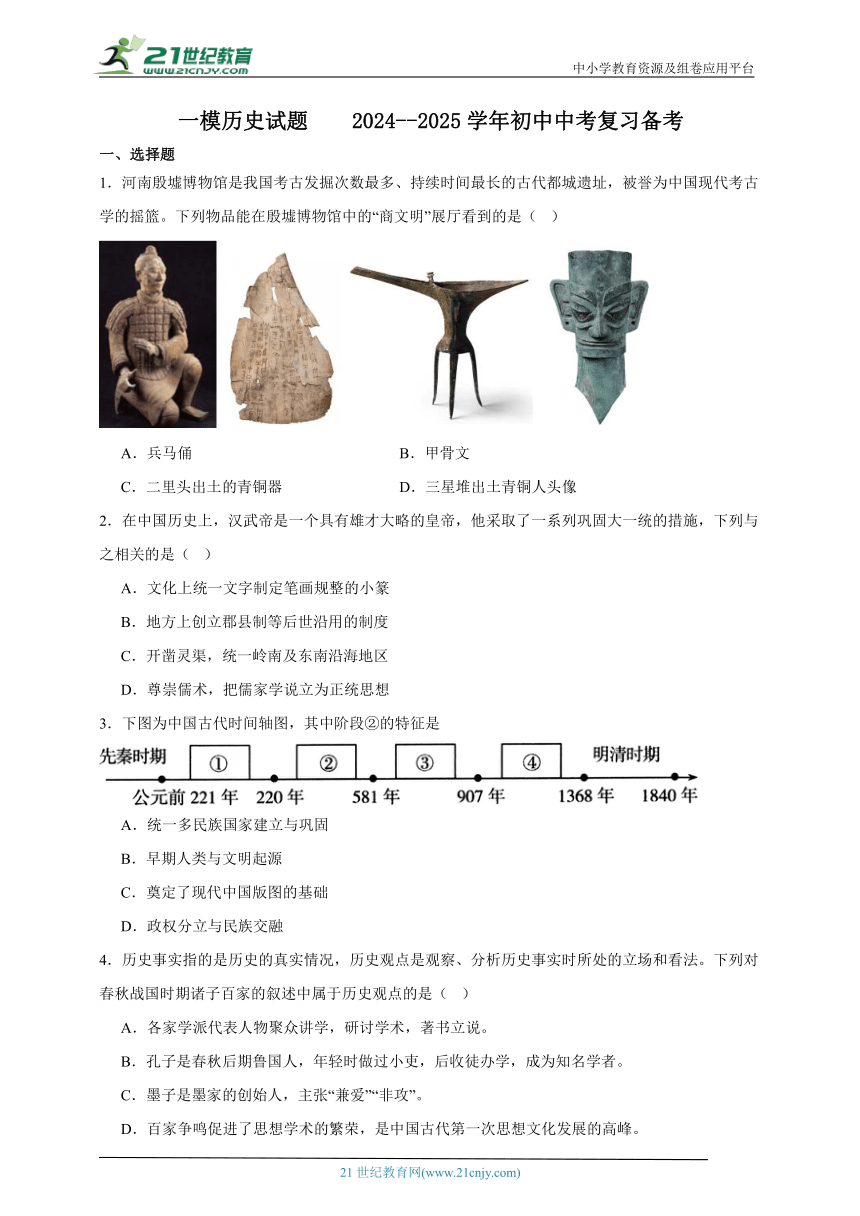

1.河南殷墟博物馆是我国考古发掘次数最多、持续时间最长的古代都城遗址,被誉为中国现代考古学的摇篮。下列物品能在殷墟博物馆中的“商文明”展厅看到的是( )

A.兵马俑 B.甲骨文

C.二里头出土的青铜器 D.三星堆出土青铜人头像

2.在中国历史上,汉武帝是一个具有雄才大略的皇帝,他采取了一系列巩固大一统的措施,下列与之相关的是( )

A.文化上统一文字制定笔画规整的小篆

B.地方上创立郡县制等后世沿用的制度

C.开凿灵渠,统一岭南及东南沿海地区

D.尊崇儒术,把儒家学说立为正统思想

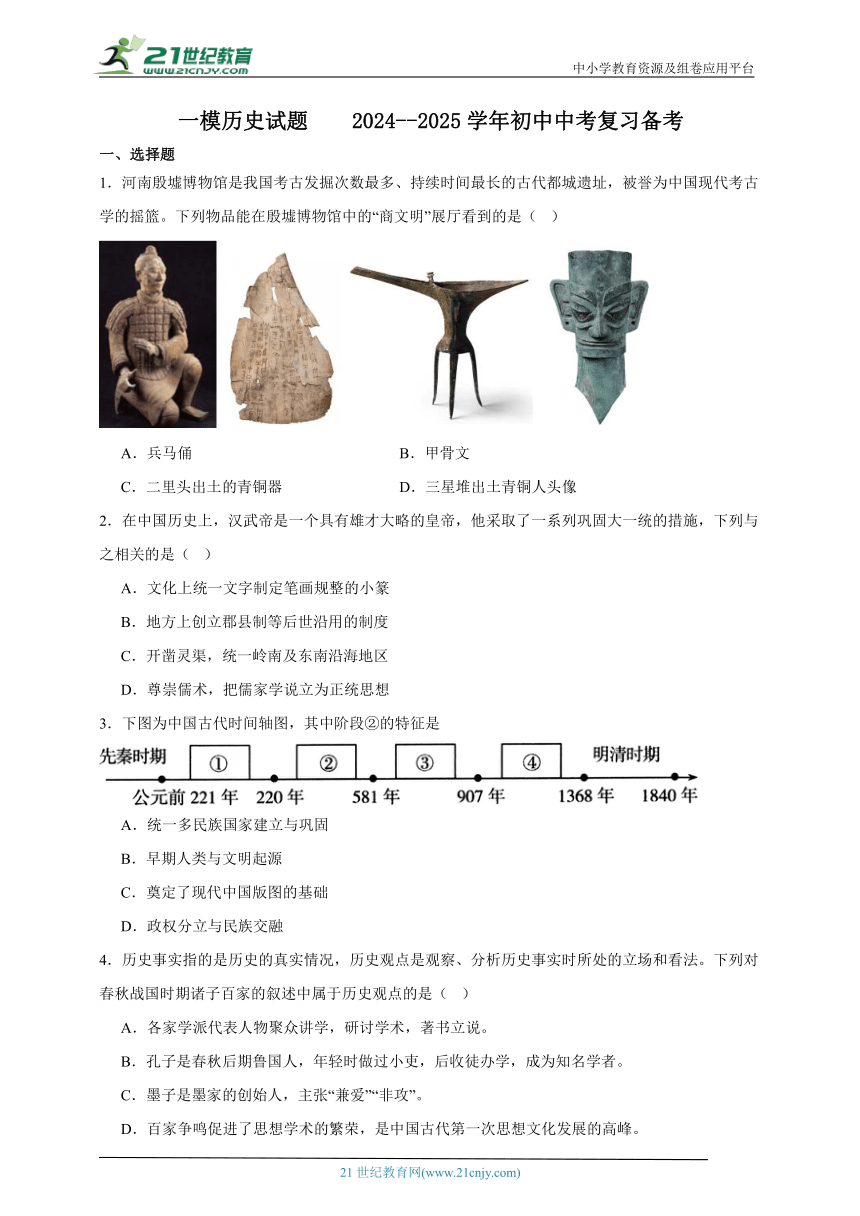

3.下图为中国古代时间轴图,其中阶段②的特征是

A.统一多民族国家建立与巩固

B.早期人类与文明起源

C.奠定了现代中国版图的基础

D.政权分立与民族交融

4.历史事实指的是历史的真实情况,历史观点是观察、分析历史事实时所处的立场和看法。下列对春秋战国时期诸子百家的叙述中属于历史观点的是( )

A.各家学派代表人物聚众讲学,研讨学术,著书立说。

B.孔子是春秋后期鲁国人,年轻时做过小吏,后收徒办学,成为知名学者。

C.墨子是墨家的创始人,主张“兼爱”“非攻”。

D.百家争鸣促进了思想学术的繁荣,是中国古代第一次思想文化发展的高峰。

5.史料是历史研究的基础。下列史料反映的历史信息可用于佐证宋朝( )

宋代《耕获图》 北宋纸币铜板拓片 夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝。 ———孟元老《东京梦华录》卷三

图像材料 实物材料 文献材料

A.农业生产发展 B.社会经济繁荣 C.社会风气开放 D.文学艺术灿烂

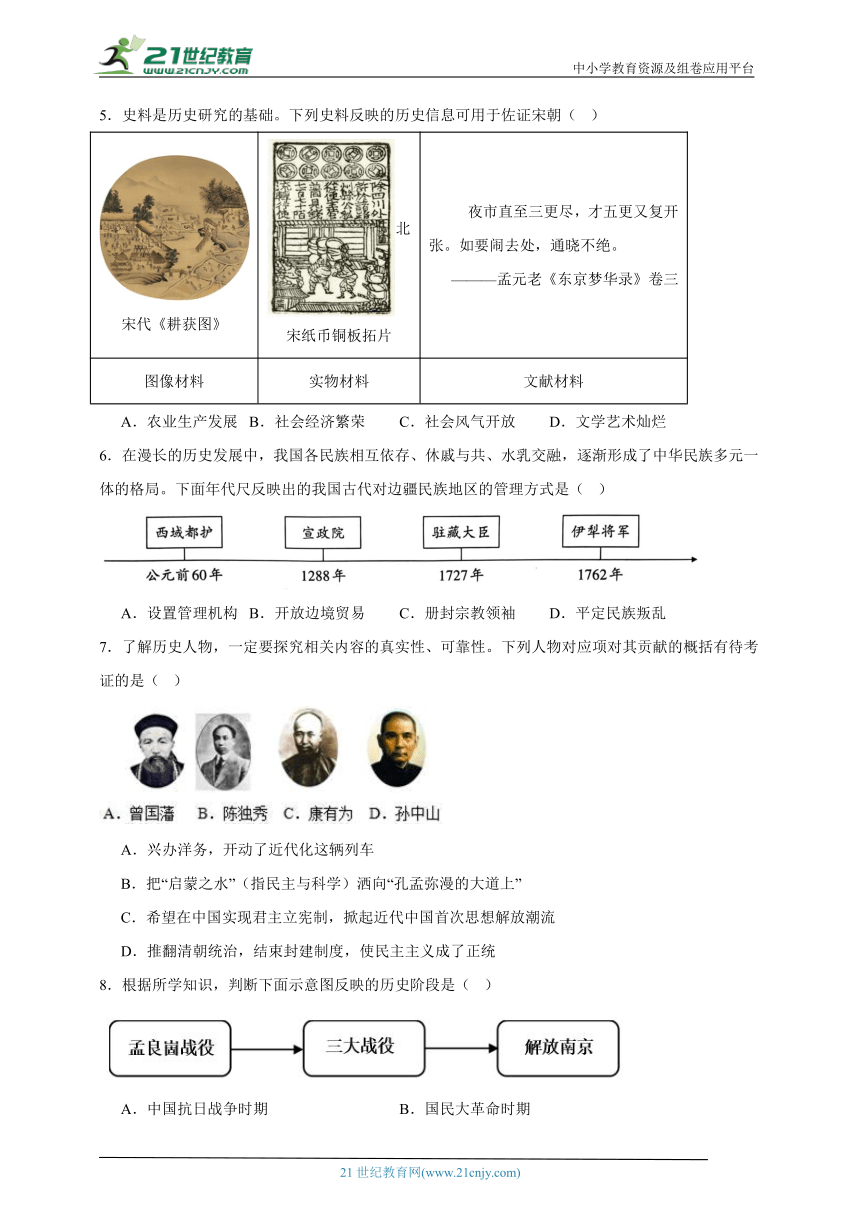

6.在漫长的历史发展中,我国各民族相互依存、休戚与共、水乳交融,逐渐形成了中华民族多元一体的格局。下面年代尺反映出的我国古代对边疆民族地区的管理方式是( )

A.设置管理机构 B.开放边境贸易 C.册封宗教领袖 D.平定民族叛乱

7.了解历史人物,一定要探究相关内容的真实性、可靠性。下列人物对应项对其贡献的概括有待考证的是( )

A.兴办洋务,开动了近代化这辆列车

B.把“启蒙之水”(指民主与科学)洒向“孔孟弥漫的大道上”

C.希望在中国实现君主立宪制,掀起近代中国首次思想解放潮流

D.推翻清朝统治,结束封建制度,使民主主义成了正统

8.根据所学知识,判断下面示意图反映的历史阶段是( )

A.中国抗日战争时期 B.国民大革命时期

C.人民解放战争时期 D.中国旧民主主义革命时期

9.“图说历史”是解读历史的一种方式。分析下列图说卡片,其主题应是( )

八路军在平型关伏击日军 中国军队在台儿庄与日军展开战斗 冀中平原的抗日武装——回民支队 《地道战》(绘画)

A.打倒列强除军阀 B.红军不怕远征难

C.全民族团结抗战 D.百万雄师过大江

10.某校以“魅力家乡 辽宁之行”为主题开展研学活动。在参观沈飞航空博览园时,同学们看到了“中国第一架喷气式歼击机”。中国能够成功试制歼击机得益于( )

A.抗日战争的胜利 B.第一个五年计划的实施

C.文化大革命运动结束 D.科教兴国战略的实施

11.1979年《告台湾同胞书》发表以来,海峡两岸交流日趋密切。1992年,大陆海协会和台湾海基会达成了各自以口头方式表述的重要共识。这一“共识"主要是指

A.加强两岸经济交流

B.实现两岸直接“三通”

C.促进两岸文化合作

D.坚持一个中国的原则

12.《十二铜表法》把向来由贵族祭司阶层把持的“习惯法”用文字公布出来,使司法执法以明确的法律文件为依据。它的颁布( )

A.开创了第一部较为完备的成文法 B.彰显了罗马共和国阶级平等理念

C.遏制了贵族对法律的曲解和滥用 D.体现了早期资产阶级的利益要求

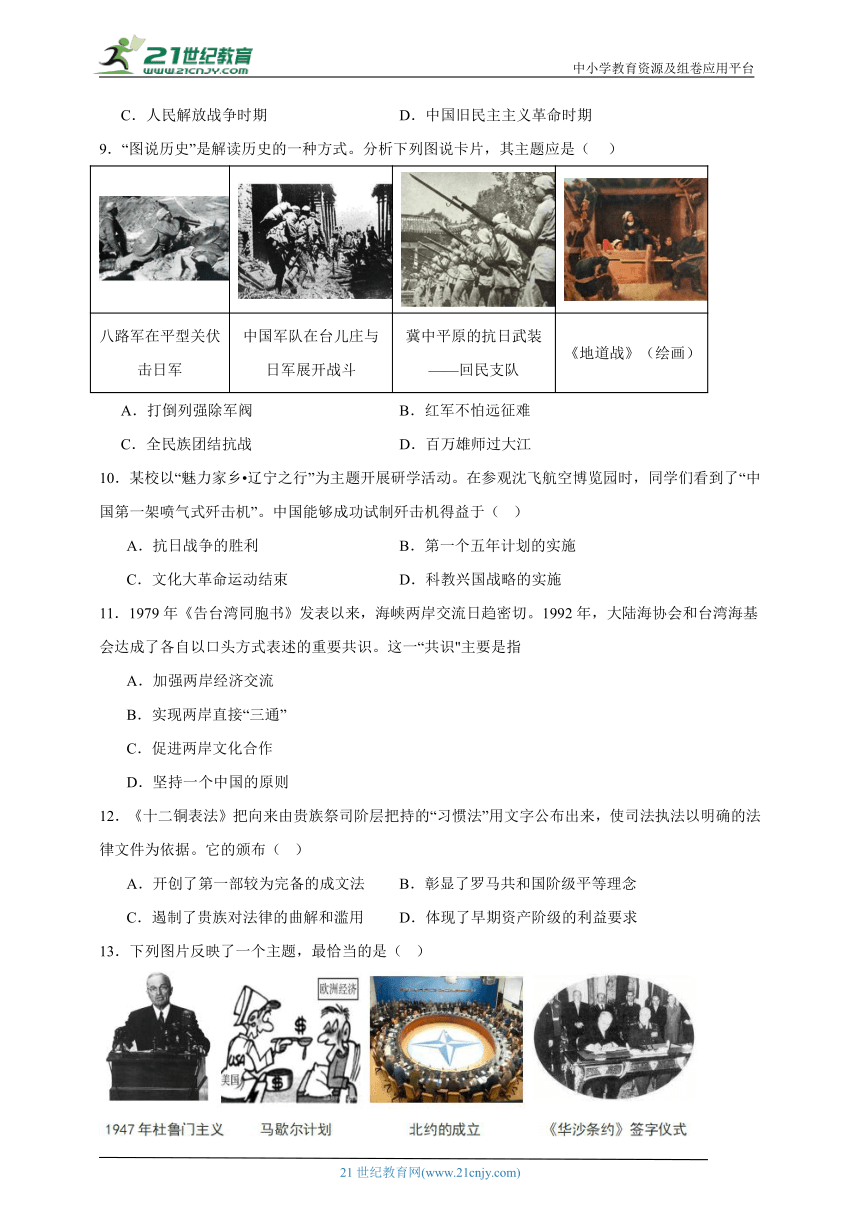

13.下列图片反映了一个主题,最恰当的是( )

A.美国的霸权主义 B.两极格局的形成

C.社会信息化 D.经济全球化趋势的加强

14.依靠可信史料认识历史是学习历史应具备的重要能力。研究“美国历史”可信度最高的史料是( )

A.纪录片《大国崛起·新国新梦》 B.小说《乱世佳人》

C.电影《珍珠港》 D.关于杜鲁门主义的咨文原件

15.加入世界贸易组织20多年来,中国向44个最不发达国家提供免关税待遇,对全球经济增长的年均贡献率接近30%,让全世界共享中国发展红利。这说明中国加入世界贸易组织( )

A.促进了世界经济的发展 B.适应了文化多样化趋势

C.维护了国际和平与安全 D.推进了社会信息化建设

二、综合题

16.阅读材料,完成下列要求。

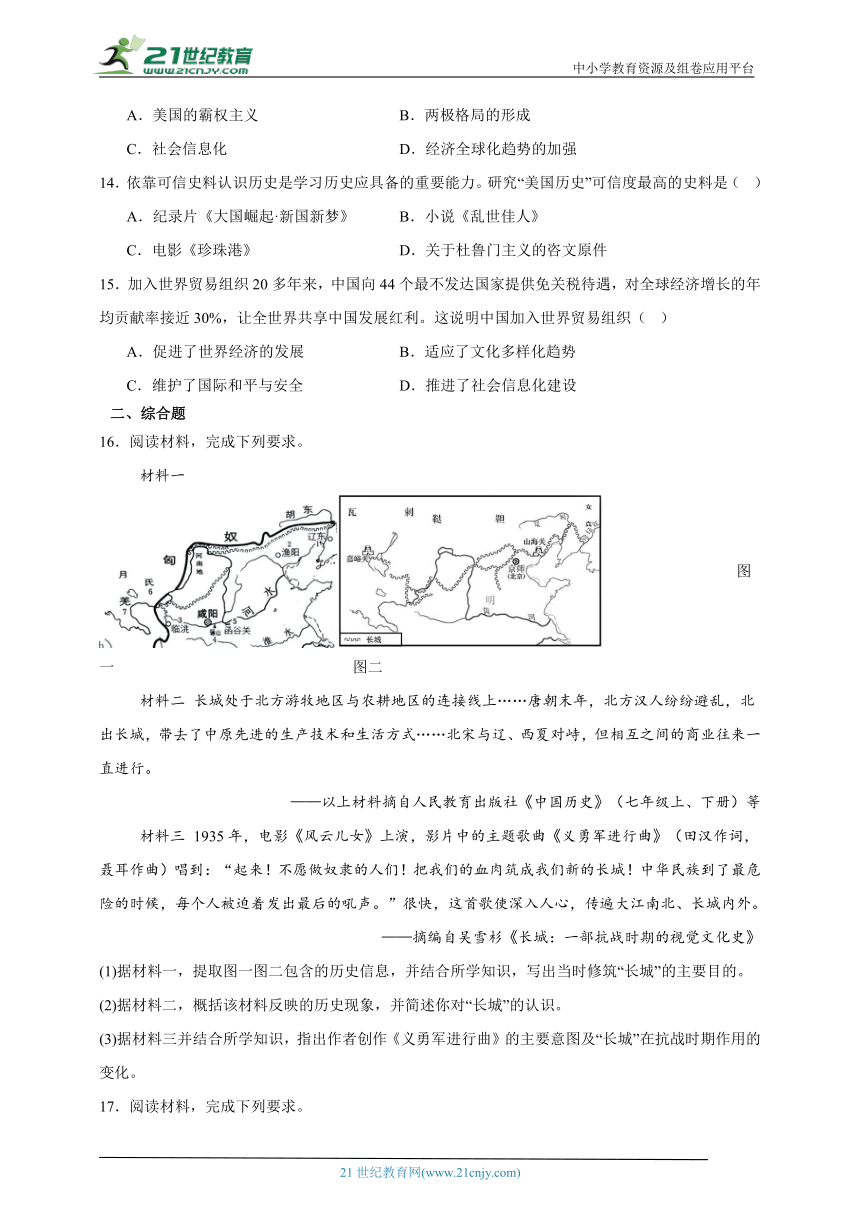

材料一

图一 图二

材料二 长城处于北方游牧地区与农耕地区的连接线上……唐朝末年,北方汉人纷纷避乱,北出长城,带去了中原先进的生产技术和生活方式……北宋与辽、西夏对峙,但相互之间的商业往来一直进行。

——以上材料摘自人民教育出版社《中国历史》(七年级上、下册)等

材料三 1935年,电影《风云儿女》上演,影片中的主题歌曲《义勇军进行曲》(田汉作词,聂耳作曲)唱到:“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉筑成我们新的长城!中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声。”很快,这首歌使深入人心,传遍大江南北、长城内外。

——摘编自吴雪杉《长城:一部抗战时期的视觉文化史》

(1)据材料一,提取图一图二包含的历史信息,并结合所学知识,写出当时修筑“长城”的主要目的。

(2)据材料二,概括该材料反映的历史现象,并简述你对“长城”的认识。

(3)据材料三并结合所学知识,指出作者创作《义勇军进行曲》的主要意图及“长城”在抗战时期作用的变化。

17.阅读材料,完成下列要求。

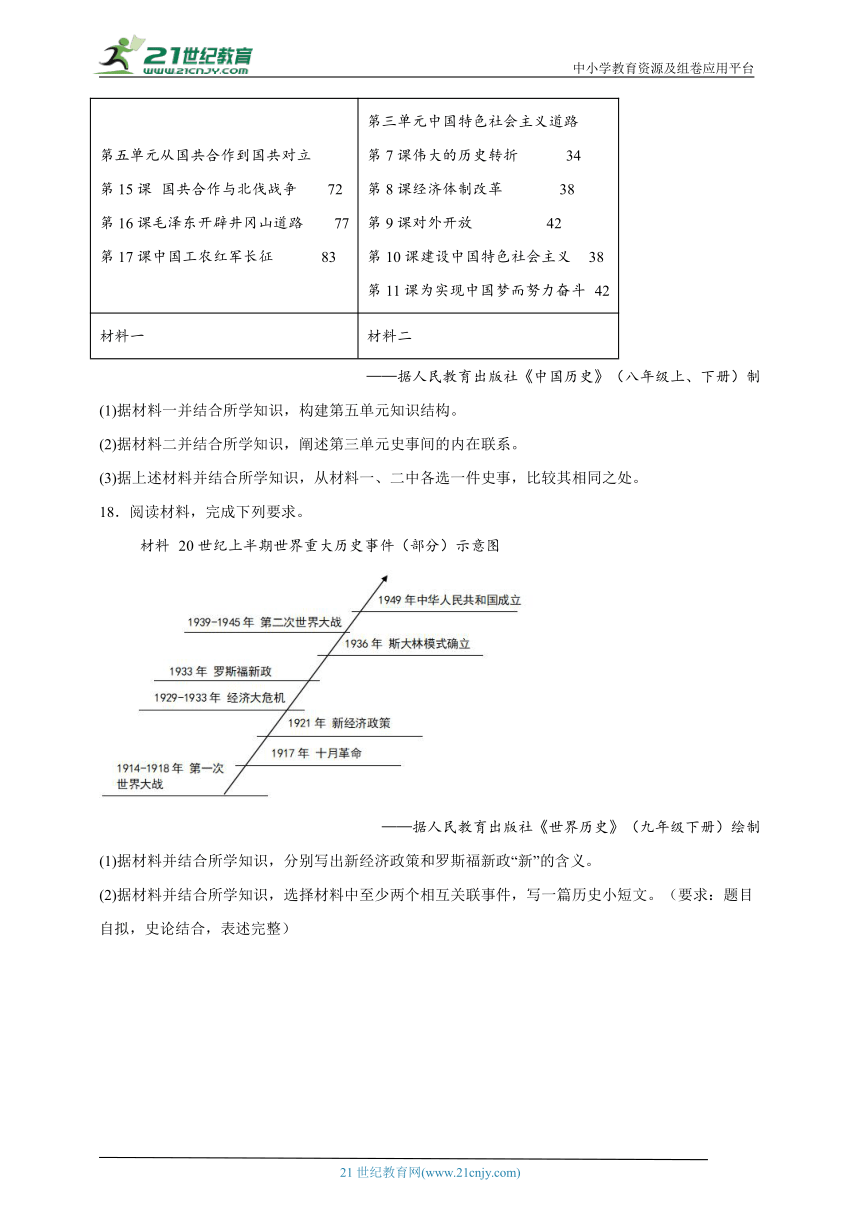

第五单元从国共合作到国共对立 第15课 国共合作与北伐战争 72 第16课毛泽东开辟井冈山道路 77 第17课中国工农红军长征 83 第三单元中国特色社会主义道路 第7课伟大的历史转折 34 第8课经济体制改革 38 第9课对外开放 42 第10课建设中国特色社会主义 38 第11课为实现中国梦而努力奋斗 42

材料一 材料二

——据人民教育出版社《中国历史》(八年级上、下册)制

(1)据材料一并结合所学知识,构建第五单元知识结构。

(2)据材料二并结合所学知识,阐述第三单元史事间的内在联系。

(3)据上述材料并结合所学知识,从材料一、二中各选一件史事,比较其相同之处。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 20世纪上半期世界重大历史事件(部分)示意图

——据人民教育出版社《世界历史》(九年级下册)绘制

(1)据材料并结合所学知识,分别写出新经济政策和罗斯福新政“新”的含义。

(2)据材料并结合所学知识,选择材料中至少两个相互关联事件,写一篇历史小短文。(要求:题目自拟,史论结合,表述完整)

参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D D D B A D C C B

题号 11 12 13 14 15

答案 D C B D A

1.B

【详解】结合所学可知,甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字,1899年,清朝人王懿荣首次发现甲骨文,此后在河南安阳殷墟、陕西、山东等地出土了大量商周时代甲骨,B项正确;兵马俑出现于秦朝,且在陕西,与材料信息无关,排除A项;二里头出土的青铜器是在河南偃师,是夏朝遗址,排除C项;三星堆出土青铜人头像出现于四川地区,并非殷墟,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】根据所学知识可知,汉武帝时期,接受董仲舒“罢黜百家,尊崇儒术”的建议,把儒家学说立为正统思想,从此,儒学居于主导地位,D项正确;秦始皇在文化上统一文字为小篆,排除A项;秦始皇地方上创立郡县制等,排除B项;秦始皇开凿灵渠,统一岭南及东南沿海地区,排除C项。故选D项。

3.D

【详解】依据题干信息结合所学可知,阶段②是在魏国建立后到隋建立之前的时间段,即三国两晋南北朝时期。三国两晋南北朝时期我国封建国家分裂,政权交替频繁;北方战乱频繁,民族融合加强;南方相对稳定,江南经济发展;科技发展,佛教盛行。三国两晋南北朝时期,我国的历史特征是政权分立和民族融合,故D符合题意;统一多民族国家建立与巩固、早期人类与文明起源、奠定了现代中国版图的基础与题干无关,故ABC不合题意。故本题选D。

【点睛】

4.D

【详解】根据材料“历史观点是观察、分析历史事实时所处的立场和看法。”“春秋战国时期诸子百家”分析题干,D项是对百家争鸣的评价,属于历史观点,D项正确;A项是百家争鸣的含义,B项是孔子的生平,C项是墨子的主张,这三项都属于客观存在,是历史事实,排除ABC项。故选D项。

5.B

【详解】根据材料信息“宋代《耕获图》”、“北宋纸币铜板拓片”和“夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝”并结合所学知识可知,宋代农业获得较大发展,商业空前繁荣,出现了纸币和夜市等,这些都体现了宋代社会经济的繁荣,B项正确;“夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝”主要反映商业繁荣,与农业生产发展无直接关系,排除A项;农业、商业的发展和纸币的使用不能说明社会风气开放,排除C项;宋朝文学艺术主要体现在宋词等方面,图中史料并没反映,排除D项。故选B项。

6.A

【详解】根据题干年代尺结合所学知识可知,西域都护与伊犁将军分别是西汉、清朝为加强对新疆地区的管辖而设立的机构,宣政院与驻藏大臣分别是元朝、清朝对西藏地区加强管辖而设立的机构,A项正确;边境贸易指两国接壤地区的居民之间的集市贸易,排除B项;册封是指中华天子以举行典礼颁发册书的形式,授予四夷君主本蕃、本国君长称号或王位,承认其四夷君主对本蕃或本国的统治,排除C项;为了维护了国家的统一和民族的团结,平定民族叛乱,排除D项。故选A项。

7.D

【详解】本题为逆向选择题,根据题干“人物对应项对其贡献的概括有待考证”及所学知识可知,孙中山领导的辛亥革命推翻了清朝统治,结束的是封建君主专制制度,不是封建制度,使民主主义成了正统这一表述有待考证,辛亥革命后,中国并未立即实现真正的民主政治,而是经历了长期的动荡和探索,民主主义完全确立是一个复杂且漫长的过程,不能简单归功于孙中山一人贡献,D项符合题意,选择D项;曾国藩是洋务运动代表人物,兴办洋务企业等,推动中国近代化,表述正确,排除A项;陈独秀发起新文化运动,倡导民主与科学,批判传统儒家思想,表述正确,排除B项;康有为领导维新变法,主张君主立宪,维新运动冲击封建思想,是近代首次思想解放潮流,表述正确,排除C项。故选D项。

8.C

【详解】据材料“孟良崮战役、三大战役、解放南京”可知,材料反映的是解放战争时期的重要历史事件,C项正确;材料与“抗日战争”无关,排除A项;国民大革命时期的目标是打倒列强,除军阀,与材料无关,排除B项;1919年五四运动前中国处于旧民主主义革命时期,与材料无关,排除D项。故选C项。

9.C

【详解】根据“八路军在平型关伏击日军”“中国军队在台儿庄与日军展开战斗”“冀中平原的抗日武装——回民支队”“《地道战》”结合所学知识可知,图片反映的是共产党、国民党百姓等共同抗日,全民族团结抗战,C项正确;打倒列强除军阀是北伐战争时期的口号,排除A项;红军不怕远征难反映的是红军长征,与“八路军在平型关伏击日军”不符,排除B项;百万雄师过大江反映的是渡江战役,发生在解放战争时期,材料没有涉及,排除D项。故选C项。

10.B

【详解】结合所学知识可知,第一个五年计划(1953-1957年)是中国政府为发展国民经济而实施的一个重要计划,其中就包括了大力发展重工业和国防工业的内容。1956年中国第一架喷气式歼击机在沈阳试制成功,B项正确;抗日战争的胜利标志着中国在抵抗日本侵略方面取得了胜利,但它与航空工业的发展,特别是喷气式歼击机的试制无直接关联,排除A项;文化大革命起止时间是1966—1976年,而1956年中国第一架喷气式歼击机在沈阳试制成功,所以C项与题干不符,排除C项;科教兴国战略是后来中国政府为提升国家科技和教育水平而提出的战略,它主要影响的是20世纪90年代及以后的中国。而喷气式歼击机的试制成功是在20世纪50年代,排除D项。故选B项。

11.D

【详解】依据所学可知,1992年,大陆海峡两岸关系协会与台湾海峡交流基金会达成了“海峡两岸均坚持一个中国原则”的共识,即“九二共识”,故D符合题意;加强两岸经济交流、实现两岸直接“三通”、促进两岸文化合作与“九二共识”无关,故ABC不合题意。故此题选D。

12.C

【详解】据题干“《十二铜表法》把向来由贵族祭司阶层把持的‘习惯法’用文字公布出来,使司法执法以明确的法律文件为依据”可知,它的颁布遏制了贵族对法律的曲解和滥用,C项正确;开创了第一部较为完备的成文法是《汉谟拉比法典》,排除A项;《十二铜表法》维护的是奴隶主贵族的利益,彰显了罗马共和国阶级平等理念与史实不符,排除B项;《十二铜表法》是罗马共和时代颁布的成文法典,当时资产阶级还未出现,排除D项。故选C项。

13.B

【详解】根据所学知识可知,二战后,美国为了争夺世界霸权,政治上提出杜鲁门主义,经济上推行马歇尔计划,军事上,成立北约,而以苏联为首的东欧社会主义国家成立了华约,杜鲁门主义、马歇尔计划和北约的成立都标志着以美国为首的资本主义阵营的形成,而《华沙条约》签字仪式则标志着以苏联为首的社会主义阵营的形成,这些事件共同反映了两极格局的形成,B项正确;这些图片反映的不仅仅是美国的霸权主义,还包括了与之对抗的力量,排除A项;这些图片反映的是两极格局的形成,与社会信息化无关,排除C项;这些图片主要反映的是国际政治格局的变化,而非经济全球化趋势,排除D项。故选B项。

14.D

【详解】结合所学知识可知,第一手史料是我们的研究提供最有力的证据,第一手史料即原始史料,是指当事人、亲历者直接记录或留下的资料和遗物、遗迹等原始资料,杜鲁门主义的咨文原件就属于第一手史料,是研究“美国历史”可信度最高的史料,D项正确;纪录片是以真实生活为创作素材,以真人真事为表现对象,并对其进行艺术的加工与展现的,小说有加工的成分,电影,有人为编著内容,可信度上均不如关于杜鲁门主义的咨文原件,排除ABC项。故选D项。

15.A

【详解】根据材料“加入世界贸易组织20多年来,中国向44个最不发达国家提供免关税待遇”可知,材料强调,中国加入世界贸易组织后,向44个最不发达国家提供免关税待遇,这有利于促进世界经济交流,中国经济增长的年均贡献率接近30%,全世界都共享中国发展红利,体现了中国加入世界贸易组织后,促进了世界经济的发展,A项正确;材料强调中国对世界经济发展的贡献,没有体现文化多样性,排除B项;联合国维护了国际和平与安全,材料没有涉及,排除C项;材料反映中国加入世界贸易组织促进了世界经济的发展,没有体现推进了社会信息化建设,排除D项。故选A项。

16.(1)信息:反映了秦至明代长城的分布及重要关隘位置,显示当时在北部边境修筑了多条长城防线。

目的:抵御北方游牧民族南下侵扰。

(2)现象:长城虽作为军事防御的边界,却同时见证了中原与北方游牧地区间的人员往来、商业交易和文化交流,显示出冲突与融合并存的局面。

认识:它不仅是古代抵御外来威胁的军事工程,也在多民族交往与文化交流中起到重要作用,成为中华民族团结和文化交融的象征。

(3)意图:在民族危亡之际唤起人民的爱国热情和抗敌决心,号召全国上下团结一致、奋起抵抗。

变化:由古代物理上的军事防御工事,转变为凝聚全民抗战意志的精神象征,激发中华民族抵御外侮的斗志。

【详解】(1)历史信息:根据材料一图片和结合所学可知秦朝修建长城,西起临洮,东到辽东,根据材料一图二和结合所学可知明朝建立以后,为了防御北方蒙古族南扰,先后18次修筑长城,形成了东起鸭绿江边、西至嘉峪关,总长万余里的明长城,因此材料一反映了秦至明代长城的分布及重要关隘位置,显示当时在北部边境修筑了多条长城防线。

目的:结合所学知识,秦朝修建长城是为了抵御匈奴,明朝修建长城是为了抵御蒙古,都是为了抵御北方游牧民族南下侵扰。

(2)历史现象:根据材料二“唐朝末年,北方汉人纷纷避乱,北出长城,带去了中原先进的生产技术和生活方式……北宋与辽、西夏对峙,但相互之间的商业往来一直进行”分析可知长城虽作为军事防御的边界,却同时见证了中原与北方游牧地区间的人员往来、商业交易和文化交流,显示出冲突与融合并存的局面。

认识:本题属于开放性试题,可以从长城的作用和象征角度作答,如它不仅是古代抵御外来威胁的军事工程,也在多民族交往与文化交流中起到重要作用,成为中华民族团结和文化交融的象征。

(3)意图:结合所学知识,《义勇军进行曲》创作之时正值抗日战争时期,民族危机加剧,因此作者创作《义勇军进行曲》的主要意图是在民族危亡之际唤起人民的爱国热情和抗敌决心,号召全国上下团结一致、奋起抵抗。

变化:根据材料三“把我们的血肉筑成我们新的长城”分析可知抗战时期长城由古代物理上的军事防御工事,转变为凝聚全民抗战意志的精神象征,激发中华民族抵御外侮的斗志。

17.(1)知识结构:

(2)内在联系:1978年12月,中共十届三中全会召开,开启了我国改革开放和社会主义现代化建设的历史新时期。我国的经济体制改革从农村起步,后来发展到城市,最终建立了社会主义市场经济体制。对外开放不断发展,逐渐形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。在改革开放的实践中,我国开辟了中国特色社会主义道路,形成与发展了中国特色社会主义理论体系,取得了巨大成就,提升了综合国力,提高了人民生活水平。现在,中国人民正在为实现中国梦而努力奋斗。

(3)相同之处:遵义会议与十一届三中全会都是在关键时刻召开的具有转折性意义的会议,都形成了新的党中央领导集体,都对中国历史的发展产生了重大影响。

【详解】(1)知识结构:本题属于开放性试题,根据单元目录和结合所学知识,1924年,中国共产党与中国国民党展开合作,进行反帝反封建的国民革命运动,又称“大革 命”,然而,由于国民党内反动集团背叛革命,国民革命失败,第一次国共合作破裂了。中国共产党发动一系列武装起义,反抗国民党的反动统治。毛泽东等人创建农村革命根据地,创造“工农武装割据”的局面,开展土地革命,探索中国革命的新道路。1934年,面对国民党军队的 “围剿”,红军进行战略转移。中国共产党率领红军历经艰难险阻,胜利完成了长征,打开了中国革命的新局面。《从国共合作到国共对立》涉及第一次国共合作、北伐战争、南昌起义、秋收起义、八七会议、开辟井冈山农民革命根据地、长征、遵义会议等史实,根据思维导图的制作方法,围绕“从国共合作到国共对立”绘制思维导图,参考示例:

(2)内在联系:本题需要梳理改革开放、对内经济体制改革、对外开放、形成中国特色社会主义道路等知识,根据单元目录和结合所学知识,1978年召开的中共十一届三中全会,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。中国共产党开辟了中国特色社会主义道路,形成了中国特色社 会主义理论体系,确立了中国特色社会主义制度,发展了中国特色社会主义文化。中共十八大以来,中国特色社会主义进入新时代,以习近平同志为主要代表的中国共产党人,创立了习近平新时代中国 特色社会主义思想,在新时代坚持和发展中国特色社会主义。中共十一届三中全会以来,我国实行改革开放,逐步建立起社会主义市场经济体制,综合国力不断增强,人民生活水平大幅提高。20世纪末,我国人民生活总体达到小康水平。现在,我国全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

(3)相同之处:本题属于开放性试题,以选取“遵义会议、十一届三中全会”为例,1935年1月,中共中央在遵义召开政治局扩大会议,集中全力纠正博古等人在军事上和组织上“左”的错误,肯定了毛泽东的正确军事主张,增选毛泽东为中央政治局常委,取消了博古、李德的军事最高指挥权,遵义会议开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位,在极其危急的情况下,挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点,1978年12月,中共十一届 三中全会在北京召开。这次全会冲破长期“左”的错误的严重束缚,确定了解放思想、开动脑筋、实事求是、团结一致向前看的指导方针,果断结束“以阶级斗争为纲”,重新确立马克思主义的思想路线、政治路线、组织路线,作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策,中共十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。因此,两者都是在关键时刻召开的具有转折性意义的会议,都形成了新的党中央领导集体,都对中国历史的发展产生了重大影响。

18.(1)含义:新经济政策在坚持社会主义国家掌握经济命脉的前提下,适当恢复并利用私人小规模工商业和市场交换,以尽快恢复和发展生产;罗斯福新政运用国家力量直接干预和调控经济,通过实行金融改革、兴建公共工程和社会救济等一系列新措施,以摆脱经济危机。

(2)观点:从经济危机到新政复苏。

论述:1929—1933年的经济大危机使美国陷入严重的社会与经济动荡,失业人口激增、金融体系濒临崩溃。1933年罗斯福就任总统后,实行“新政”,包括整顿银行、兴建公共工程、开展就业救济等多项举措,从而促进经济复苏并缓解社会矛盾。这些措施体现了政府对经济的积极干预,也为此后西方国家应对经济波动提供了经验。

【详解】(1)含义:本题需要从新经济政策和罗斯福新政的内容和特点角度作答,结合所学知识,1921年春,苏维埃政府开始实施新经济政策,新经济政策的内容包括以征收粮食税代替余粮收集制,允许使用雇佣劳动力和出租土地,农民可以自由买卖纳税后的剩余产品,实行自由贸易,允许私人经营中小企业,实行按劳取酬的工资制,新经济政策在坚持社会主义国家掌握经济命脉的前提下,适当恢复并利用私人小规模工商业和市场交换,以尽快恢复和发展生产;罗斯福新政运用国家力量直接干预和调控经济,通过实行金融改革、兴建公共工程和社会救济等一系列新措施,以摆脱经济危机。

(2)本题属于论述题,以选取“经济大危机、罗斯福新政”两个事件为例提炼观点:从经济危机到新政复苏,论述时需要阐述两者之间的联系及罗斯福新政的影响。参考示例:

观点:从经济危机到新政复苏。

论述:1929—1933年的经济大危机使美国陷入严重的社会与经济动荡,失业人口激增、金融体系濒临崩溃。1933年罗斯福就任总统后,实行“新政”,包括整顿银行、兴建公共工程、开展就业救济等多项举措,从而促进经济复苏并缓解社会矛盾,这些措施体现了政府对经济的积极干预,也为此后西方国家应对经济波动提供了经验。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

一模历史试题 2024--2025学年初中中考复习备考

一、选择题

1.河南殷墟博物馆是我国考古发掘次数最多、持续时间最长的古代都城遗址,被誉为中国现代考古学的摇篮。下列物品能在殷墟博物馆中的“商文明”展厅看到的是( )

A.兵马俑 B.甲骨文

C.二里头出土的青铜器 D.三星堆出土青铜人头像

2.在中国历史上,汉武帝是一个具有雄才大略的皇帝,他采取了一系列巩固大一统的措施,下列与之相关的是( )

A.文化上统一文字制定笔画规整的小篆

B.地方上创立郡县制等后世沿用的制度

C.开凿灵渠,统一岭南及东南沿海地区

D.尊崇儒术,把儒家学说立为正统思想

3.下图为中国古代时间轴图,其中阶段②的特征是

A.统一多民族国家建立与巩固

B.早期人类与文明起源

C.奠定了现代中国版图的基础

D.政权分立与民族交融

4.历史事实指的是历史的真实情况,历史观点是观察、分析历史事实时所处的立场和看法。下列对春秋战国时期诸子百家的叙述中属于历史观点的是( )

A.各家学派代表人物聚众讲学,研讨学术,著书立说。

B.孔子是春秋后期鲁国人,年轻时做过小吏,后收徒办学,成为知名学者。

C.墨子是墨家的创始人,主张“兼爱”“非攻”。

D.百家争鸣促进了思想学术的繁荣,是中国古代第一次思想文化发展的高峰。

5.史料是历史研究的基础。下列史料反映的历史信息可用于佐证宋朝( )

宋代《耕获图》 北宋纸币铜板拓片 夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝。 ———孟元老《东京梦华录》卷三

图像材料 实物材料 文献材料

A.农业生产发展 B.社会经济繁荣 C.社会风气开放 D.文学艺术灿烂

6.在漫长的历史发展中,我国各民族相互依存、休戚与共、水乳交融,逐渐形成了中华民族多元一体的格局。下面年代尺反映出的我国古代对边疆民族地区的管理方式是( )

A.设置管理机构 B.开放边境贸易 C.册封宗教领袖 D.平定民族叛乱

7.了解历史人物,一定要探究相关内容的真实性、可靠性。下列人物对应项对其贡献的概括有待考证的是( )

A.兴办洋务,开动了近代化这辆列车

B.把“启蒙之水”(指民主与科学)洒向“孔孟弥漫的大道上”

C.希望在中国实现君主立宪制,掀起近代中国首次思想解放潮流

D.推翻清朝统治,结束封建制度,使民主主义成了正统

8.根据所学知识,判断下面示意图反映的历史阶段是( )

A.中国抗日战争时期 B.国民大革命时期

C.人民解放战争时期 D.中国旧民主主义革命时期

9.“图说历史”是解读历史的一种方式。分析下列图说卡片,其主题应是( )

八路军在平型关伏击日军 中国军队在台儿庄与日军展开战斗 冀中平原的抗日武装——回民支队 《地道战》(绘画)

A.打倒列强除军阀 B.红军不怕远征难

C.全民族团结抗战 D.百万雄师过大江

10.某校以“魅力家乡 辽宁之行”为主题开展研学活动。在参观沈飞航空博览园时,同学们看到了“中国第一架喷气式歼击机”。中国能够成功试制歼击机得益于( )

A.抗日战争的胜利 B.第一个五年计划的实施

C.文化大革命运动结束 D.科教兴国战略的实施

11.1979年《告台湾同胞书》发表以来,海峡两岸交流日趋密切。1992年,大陆海协会和台湾海基会达成了各自以口头方式表述的重要共识。这一“共识"主要是指

A.加强两岸经济交流

B.实现两岸直接“三通”

C.促进两岸文化合作

D.坚持一个中国的原则

12.《十二铜表法》把向来由贵族祭司阶层把持的“习惯法”用文字公布出来,使司法执法以明确的法律文件为依据。它的颁布( )

A.开创了第一部较为完备的成文法 B.彰显了罗马共和国阶级平等理念

C.遏制了贵族对法律的曲解和滥用 D.体现了早期资产阶级的利益要求

13.下列图片反映了一个主题,最恰当的是( )

A.美国的霸权主义 B.两极格局的形成

C.社会信息化 D.经济全球化趋势的加强

14.依靠可信史料认识历史是学习历史应具备的重要能力。研究“美国历史”可信度最高的史料是( )

A.纪录片《大国崛起·新国新梦》 B.小说《乱世佳人》

C.电影《珍珠港》 D.关于杜鲁门主义的咨文原件

15.加入世界贸易组织20多年来,中国向44个最不发达国家提供免关税待遇,对全球经济增长的年均贡献率接近30%,让全世界共享中国发展红利。这说明中国加入世界贸易组织( )

A.促进了世界经济的发展 B.适应了文化多样化趋势

C.维护了国际和平与安全 D.推进了社会信息化建设

二、综合题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一

图一 图二

材料二 长城处于北方游牧地区与农耕地区的连接线上……唐朝末年,北方汉人纷纷避乱,北出长城,带去了中原先进的生产技术和生活方式……北宋与辽、西夏对峙,但相互之间的商业往来一直进行。

——以上材料摘自人民教育出版社《中国历史》(七年级上、下册)等

材料三 1935年,电影《风云儿女》上演,影片中的主题歌曲《义勇军进行曲》(田汉作词,聂耳作曲)唱到:“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉筑成我们新的长城!中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声。”很快,这首歌使深入人心,传遍大江南北、长城内外。

——摘编自吴雪杉《长城:一部抗战时期的视觉文化史》

(1)据材料一,提取图一图二包含的历史信息,并结合所学知识,写出当时修筑“长城”的主要目的。

(2)据材料二,概括该材料反映的历史现象,并简述你对“长城”的认识。

(3)据材料三并结合所学知识,指出作者创作《义勇军进行曲》的主要意图及“长城”在抗战时期作用的变化。

17.阅读材料,完成下列要求。

第五单元从国共合作到国共对立 第15课 国共合作与北伐战争 72 第16课毛泽东开辟井冈山道路 77 第17课中国工农红军长征 83 第三单元中国特色社会主义道路 第7课伟大的历史转折 34 第8课经济体制改革 38 第9课对外开放 42 第10课建设中国特色社会主义 38 第11课为实现中国梦而努力奋斗 42

材料一 材料二

——据人民教育出版社《中国历史》(八年级上、下册)制

(1)据材料一并结合所学知识,构建第五单元知识结构。

(2)据材料二并结合所学知识,阐述第三单元史事间的内在联系。

(3)据上述材料并结合所学知识,从材料一、二中各选一件史事,比较其相同之处。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 20世纪上半期世界重大历史事件(部分)示意图

——据人民教育出版社《世界历史》(九年级下册)绘制

(1)据材料并结合所学知识,分别写出新经济政策和罗斯福新政“新”的含义。

(2)据材料并结合所学知识,选择材料中至少两个相互关联事件,写一篇历史小短文。(要求:题目自拟,史论结合,表述完整)

参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D D D B A D C C B

题号 11 12 13 14 15

答案 D C B D A

1.B

【详解】结合所学可知,甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字,1899年,清朝人王懿荣首次发现甲骨文,此后在河南安阳殷墟、陕西、山东等地出土了大量商周时代甲骨,B项正确;兵马俑出现于秦朝,且在陕西,与材料信息无关,排除A项;二里头出土的青铜器是在河南偃师,是夏朝遗址,排除C项;三星堆出土青铜人头像出现于四川地区,并非殷墟,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】根据所学知识可知,汉武帝时期,接受董仲舒“罢黜百家,尊崇儒术”的建议,把儒家学说立为正统思想,从此,儒学居于主导地位,D项正确;秦始皇在文化上统一文字为小篆,排除A项;秦始皇地方上创立郡县制等,排除B项;秦始皇开凿灵渠,统一岭南及东南沿海地区,排除C项。故选D项。

3.D

【详解】依据题干信息结合所学可知,阶段②是在魏国建立后到隋建立之前的时间段,即三国两晋南北朝时期。三国两晋南北朝时期我国封建国家分裂,政权交替频繁;北方战乱频繁,民族融合加强;南方相对稳定,江南经济发展;科技发展,佛教盛行。三国两晋南北朝时期,我国的历史特征是政权分立和民族融合,故D符合题意;统一多民族国家建立与巩固、早期人类与文明起源、奠定了现代中国版图的基础与题干无关,故ABC不合题意。故本题选D。

【点睛】

4.D

【详解】根据材料“历史观点是观察、分析历史事实时所处的立场和看法。”“春秋战国时期诸子百家”分析题干,D项是对百家争鸣的评价,属于历史观点,D项正确;A项是百家争鸣的含义,B项是孔子的生平,C项是墨子的主张,这三项都属于客观存在,是历史事实,排除ABC项。故选D项。

5.B

【详解】根据材料信息“宋代《耕获图》”、“北宋纸币铜板拓片”和“夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝”并结合所学知识可知,宋代农业获得较大发展,商业空前繁荣,出现了纸币和夜市等,这些都体现了宋代社会经济的繁荣,B项正确;“夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝”主要反映商业繁荣,与农业生产发展无直接关系,排除A项;农业、商业的发展和纸币的使用不能说明社会风气开放,排除C项;宋朝文学艺术主要体现在宋词等方面,图中史料并没反映,排除D项。故选B项。

6.A

【详解】根据题干年代尺结合所学知识可知,西域都护与伊犁将军分别是西汉、清朝为加强对新疆地区的管辖而设立的机构,宣政院与驻藏大臣分别是元朝、清朝对西藏地区加强管辖而设立的机构,A项正确;边境贸易指两国接壤地区的居民之间的集市贸易,排除B项;册封是指中华天子以举行典礼颁发册书的形式,授予四夷君主本蕃、本国君长称号或王位,承认其四夷君主对本蕃或本国的统治,排除C项;为了维护了国家的统一和民族的团结,平定民族叛乱,排除D项。故选A项。

7.D

【详解】本题为逆向选择题,根据题干“人物对应项对其贡献的概括有待考证”及所学知识可知,孙中山领导的辛亥革命推翻了清朝统治,结束的是封建君主专制制度,不是封建制度,使民主主义成了正统这一表述有待考证,辛亥革命后,中国并未立即实现真正的民主政治,而是经历了长期的动荡和探索,民主主义完全确立是一个复杂且漫长的过程,不能简单归功于孙中山一人贡献,D项符合题意,选择D项;曾国藩是洋务运动代表人物,兴办洋务企业等,推动中国近代化,表述正确,排除A项;陈独秀发起新文化运动,倡导民主与科学,批判传统儒家思想,表述正确,排除B项;康有为领导维新变法,主张君主立宪,维新运动冲击封建思想,是近代首次思想解放潮流,表述正确,排除C项。故选D项。

8.C

【详解】据材料“孟良崮战役、三大战役、解放南京”可知,材料反映的是解放战争时期的重要历史事件,C项正确;材料与“抗日战争”无关,排除A项;国民大革命时期的目标是打倒列强,除军阀,与材料无关,排除B项;1919年五四运动前中国处于旧民主主义革命时期,与材料无关,排除D项。故选C项。

9.C

【详解】根据“八路军在平型关伏击日军”“中国军队在台儿庄与日军展开战斗”“冀中平原的抗日武装——回民支队”“《地道战》”结合所学知识可知,图片反映的是共产党、国民党百姓等共同抗日,全民族团结抗战,C项正确;打倒列强除军阀是北伐战争时期的口号,排除A项;红军不怕远征难反映的是红军长征,与“八路军在平型关伏击日军”不符,排除B项;百万雄师过大江反映的是渡江战役,发生在解放战争时期,材料没有涉及,排除D项。故选C项。

10.B

【详解】结合所学知识可知,第一个五年计划(1953-1957年)是中国政府为发展国民经济而实施的一个重要计划,其中就包括了大力发展重工业和国防工业的内容。1956年中国第一架喷气式歼击机在沈阳试制成功,B项正确;抗日战争的胜利标志着中国在抵抗日本侵略方面取得了胜利,但它与航空工业的发展,特别是喷气式歼击机的试制无直接关联,排除A项;文化大革命起止时间是1966—1976年,而1956年中国第一架喷气式歼击机在沈阳试制成功,所以C项与题干不符,排除C项;科教兴国战略是后来中国政府为提升国家科技和教育水平而提出的战略,它主要影响的是20世纪90年代及以后的中国。而喷气式歼击机的试制成功是在20世纪50年代,排除D项。故选B项。

11.D

【详解】依据所学可知,1992年,大陆海峡两岸关系协会与台湾海峡交流基金会达成了“海峡两岸均坚持一个中国原则”的共识,即“九二共识”,故D符合题意;加强两岸经济交流、实现两岸直接“三通”、促进两岸文化合作与“九二共识”无关,故ABC不合题意。故此题选D。

12.C

【详解】据题干“《十二铜表法》把向来由贵族祭司阶层把持的‘习惯法’用文字公布出来,使司法执法以明确的法律文件为依据”可知,它的颁布遏制了贵族对法律的曲解和滥用,C项正确;开创了第一部较为完备的成文法是《汉谟拉比法典》,排除A项;《十二铜表法》维护的是奴隶主贵族的利益,彰显了罗马共和国阶级平等理念与史实不符,排除B项;《十二铜表法》是罗马共和时代颁布的成文法典,当时资产阶级还未出现,排除D项。故选C项。

13.B

【详解】根据所学知识可知,二战后,美国为了争夺世界霸权,政治上提出杜鲁门主义,经济上推行马歇尔计划,军事上,成立北约,而以苏联为首的东欧社会主义国家成立了华约,杜鲁门主义、马歇尔计划和北约的成立都标志着以美国为首的资本主义阵营的形成,而《华沙条约》签字仪式则标志着以苏联为首的社会主义阵营的形成,这些事件共同反映了两极格局的形成,B项正确;这些图片反映的不仅仅是美国的霸权主义,还包括了与之对抗的力量,排除A项;这些图片反映的是两极格局的形成,与社会信息化无关,排除C项;这些图片主要反映的是国际政治格局的变化,而非经济全球化趋势,排除D项。故选B项。

14.D

【详解】结合所学知识可知,第一手史料是我们的研究提供最有力的证据,第一手史料即原始史料,是指当事人、亲历者直接记录或留下的资料和遗物、遗迹等原始资料,杜鲁门主义的咨文原件就属于第一手史料,是研究“美国历史”可信度最高的史料,D项正确;纪录片是以真实生活为创作素材,以真人真事为表现对象,并对其进行艺术的加工与展现的,小说有加工的成分,电影,有人为编著内容,可信度上均不如关于杜鲁门主义的咨文原件,排除ABC项。故选D项。

15.A

【详解】根据材料“加入世界贸易组织20多年来,中国向44个最不发达国家提供免关税待遇”可知,材料强调,中国加入世界贸易组织后,向44个最不发达国家提供免关税待遇,这有利于促进世界经济交流,中国经济增长的年均贡献率接近30%,全世界都共享中国发展红利,体现了中国加入世界贸易组织后,促进了世界经济的发展,A项正确;材料强调中国对世界经济发展的贡献,没有体现文化多样性,排除B项;联合国维护了国际和平与安全,材料没有涉及,排除C项;材料反映中国加入世界贸易组织促进了世界经济的发展,没有体现推进了社会信息化建设,排除D项。故选A项。

16.(1)信息:反映了秦至明代长城的分布及重要关隘位置,显示当时在北部边境修筑了多条长城防线。

目的:抵御北方游牧民族南下侵扰。

(2)现象:长城虽作为军事防御的边界,却同时见证了中原与北方游牧地区间的人员往来、商业交易和文化交流,显示出冲突与融合并存的局面。

认识:它不仅是古代抵御外来威胁的军事工程,也在多民族交往与文化交流中起到重要作用,成为中华民族团结和文化交融的象征。

(3)意图:在民族危亡之际唤起人民的爱国热情和抗敌决心,号召全国上下团结一致、奋起抵抗。

变化:由古代物理上的军事防御工事,转变为凝聚全民抗战意志的精神象征,激发中华民族抵御外侮的斗志。

【详解】(1)历史信息:根据材料一图片和结合所学可知秦朝修建长城,西起临洮,东到辽东,根据材料一图二和结合所学可知明朝建立以后,为了防御北方蒙古族南扰,先后18次修筑长城,形成了东起鸭绿江边、西至嘉峪关,总长万余里的明长城,因此材料一反映了秦至明代长城的分布及重要关隘位置,显示当时在北部边境修筑了多条长城防线。

目的:结合所学知识,秦朝修建长城是为了抵御匈奴,明朝修建长城是为了抵御蒙古,都是为了抵御北方游牧民族南下侵扰。

(2)历史现象:根据材料二“唐朝末年,北方汉人纷纷避乱,北出长城,带去了中原先进的生产技术和生活方式……北宋与辽、西夏对峙,但相互之间的商业往来一直进行”分析可知长城虽作为军事防御的边界,却同时见证了中原与北方游牧地区间的人员往来、商业交易和文化交流,显示出冲突与融合并存的局面。

认识:本题属于开放性试题,可以从长城的作用和象征角度作答,如它不仅是古代抵御外来威胁的军事工程,也在多民族交往与文化交流中起到重要作用,成为中华民族团结和文化交融的象征。

(3)意图:结合所学知识,《义勇军进行曲》创作之时正值抗日战争时期,民族危机加剧,因此作者创作《义勇军进行曲》的主要意图是在民族危亡之际唤起人民的爱国热情和抗敌决心,号召全国上下团结一致、奋起抵抗。

变化:根据材料三“把我们的血肉筑成我们新的长城”分析可知抗战时期长城由古代物理上的军事防御工事,转变为凝聚全民抗战意志的精神象征,激发中华民族抵御外侮的斗志。

17.(1)知识结构:

(2)内在联系:1978年12月,中共十届三中全会召开,开启了我国改革开放和社会主义现代化建设的历史新时期。我国的经济体制改革从农村起步,后来发展到城市,最终建立了社会主义市场经济体制。对外开放不断发展,逐渐形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。在改革开放的实践中,我国开辟了中国特色社会主义道路,形成与发展了中国特色社会主义理论体系,取得了巨大成就,提升了综合国力,提高了人民生活水平。现在,中国人民正在为实现中国梦而努力奋斗。

(3)相同之处:遵义会议与十一届三中全会都是在关键时刻召开的具有转折性意义的会议,都形成了新的党中央领导集体,都对中国历史的发展产生了重大影响。

【详解】(1)知识结构:本题属于开放性试题,根据单元目录和结合所学知识,1924年,中国共产党与中国国民党展开合作,进行反帝反封建的国民革命运动,又称“大革 命”,然而,由于国民党内反动集团背叛革命,国民革命失败,第一次国共合作破裂了。中国共产党发动一系列武装起义,反抗国民党的反动统治。毛泽东等人创建农村革命根据地,创造“工农武装割据”的局面,开展土地革命,探索中国革命的新道路。1934年,面对国民党军队的 “围剿”,红军进行战略转移。中国共产党率领红军历经艰难险阻,胜利完成了长征,打开了中国革命的新局面。《从国共合作到国共对立》涉及第一次国共合作、北伐战争、南昌起义、秋收起义、八七会议、开辟井冈山农民革命根据地、长征、遵义会议等史实,根据思维导图的制作方法,围绕“从国共合作到国共对立”绘制思维导图,参考示例:

(2)内在联系:本题需要梳理改革开放、对内经济体制改革、对外开放、形成中国特色社会主义道路等知识,根据单元目录和结合所学知识,1978年召开的中共十一届三中全会,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。中国共产党开辟了中国特色社会主义道路,形成了中国特色社 会主义理论体系,确立了中国特色社会主义制度,发展了中国特色社会主义文化。中共十八大以来,中国特色社会主义进入新时代,以习近平同志为主要代表的中国共产党人,创立了习近平新时代中国 特色社会主义思想,在新时代坚持和发展中国特色社会主义。中共十一届三中全会以来,我国实行改革开放,逐步建立起社会主义市场经济体制,综合国力不断增强,人民生活水平大幅提高。20世纪末,我国人民生活总体达到小康水平。现在,我国全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

(3)相同之处:本题属于开放性试题,以选取“遵义会议、十一届三中全会”为例,1935年1月,中共中央在遵义召开政治局扩大会议,集中全力纠正博古等人在军事上和组织上“左”的错误,肯定了毛泽东的正确军事主张,增选毛泽东为中央政治局常委,取消了博古、李德的军事最高指挥权,遵义会议开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位,在极其危急的情况下,挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点,1978年12月,中共十一届 三中全会在北京召开。这次全会冲破长期“左”的错误的严重束缚,确定了解放思想、开动脑筋、实事求是、团结一致向前看的指导方针,果断结束“以阶级斗争为纲”,重新确立马克思主义的思想路线、政治路线、组织路线,作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策,中共十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。因此,两者都是在关键时刻召开的具有转折性意义的会议,都形成了新的党中央领导集体,都对中国历史的发展产生了重大影响。

18.(1)含义:新经济政策在坚持社会主义国家掌握经济命脉的前提下,适当恢复并利用私人小规模工商业和市场交换,以尽快恢复和发展生产;罗斯福新政运用国家力量直接干预和调控经济,通过实行金融改革、兴建公共工程和社会救济等一系列新措施,以摆脱经济危机。

(2)观点:从经济危机到新政复苏。

论述:1929—1933年的经济大危机使美国陷入严重的社会与经济动荡,失业人口激增、金融体系濒临崩溃。1933年罗斯福就任总统后,实行“新政”,包括整顿银行、兴建公共工程、开展就业救济等多项举措,从而促进经济复苏并缓解社会矛盾。这些措施体现了政府对经济的积极干预,也为此后西方国家应对经济波动提供了经验。

【详解】(1)含义:本题需要从新经济政策和罗斯福新政的内容和特点角度作答,结合所学知识,1921年春,苏维埃政府开始实施新经济政策,新经济政策的内容包括以征收粮食税代替余粮收集制,允许使用雇佣劳动力和出租土地,农民可以自由买卖纳税后的剩余产品,实行自由贸易,允许私人经营中小企业,实行按劳取酬的工资制,新经济政策在坚持社会主义国家掌握经济命脉的前提下,适当恢复并利用私人小规模工商业和市场交换,以尽快恢复和发展生产;罗斯福新政运用国家力量直接干预和调控经济,通过实行金融改革、兴建公共工程和社会救济等一系列新措施,以摆脱经济危机。

(2)本题属于论述题,以选取“经济大危机、罗斯福新政”两个事件为例提炼观点:从经济危机到新政复苏,论述时需要阐述两者之间的联系及罗斯福新政的影响。参考示例:

观点:从经济危机到新政复苏。

论述:1929—1933年的经济大危机使美国陷入严重的社会与经济动荡,失业人口激增、金融体系濒临崩溃。1933年罗斯福就任总统后,实行“新政”,包括整顿银行、兴建公共工程、开展就业救济等多项举措,从而促进经济复苏并缓解社会矛盾,这些措施体现了政府对经济的积极干预,也为此后西方国家应对经济波动提供了经验。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录