语文模拟试卷二 2024--2025学年小学毕业会考复习备考

文档属性

| 名称 | 语文模拟试卷二 2024--2025学年小学毕业会考复习备考 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 444.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

语文模拟试卷二

2024--2025学年小学毕业会考复习备考

一、基础知识综合

下面是兰兰在毕业典礼上发言稿的片段,请你阅读并完成相关练习。

时间的chǐ lún悄然转动,zhǎ yǎn间,毕业的离歌已经奏响。打开记忆的闸门,搜寻成长的足迹:我们在biān pào的噼啪声里感受中华传统习俗的文化魅力;在朱自清的真情告白中懂得了对shí guāng的敬畏;在瞻仰李大钊塑像时_______了共产党人chè dǐ地为人民服务的真正含义;在探索真理诞生的过程中_______了那些在科学lǐng yù有所jiàn shù的人,他们都善于在见到一点儿苗头就能知道它的发展趋向或问题的实质,善于发问,并不(俱 惧)困难,不断追根求(源 原)……这些感受、体验与发现,都给成长中的我们带来深刻的启示。

1.根据拼音和语境,按顺序在方框里写出正确的词语,力求规范整洁。

2.下面词语中,加点字“间”与“时间”的“间”读音相同的一项是( )

A.间接 B.间距 C.黑白相间 D.亲密无间

3.把文段中括号里不正确的字用“\”划去。

4.“搜寻”的“搜”一共( )笔,第六笔是( )

5.在文段中的横线上填写与加点词语“懂得”意思相同、说法不同的词语。

6.文段中画线部分可以用四字词语( )来代替。

二、选择题

7.依次在下面语段横线处填入四个分句,最恰当的一项是( )

春日踏青,背芜如毯,______;夏日听雨,雨声淅沥,______;秋日看花,花叶相辉,______;冬日观雪,雪意阑珊,______。好诗如四季,岁岁不相同。

①诗是千缕缤纷下那一丝虚幻的朦胧

②诗是玉田琼屋上那一份惊艳的洁白

③诗是绿茵遍野时那一抹久违的清新

④诗是红叶清风里那一派无尽的潇洒

A.③④②① B.③①④② C.④③①② D.④②③①

8.下列词语书写准确无误的一组是( )。

A.妻凉 书藉 赤裸裸 自愧弗如

B.褐色 通宵 摆摊儿 独出新裁

C.自傲 王侯 杂拌儿 零七八碎

D.辨析 耽搁 团圆饭 焉之非福

三、填空题

9.积累与运用。

(1)杜甫在《春夜喜雨》中写道 , 。形象地表现了老师对学生潜移默化的教育。

(2)时光流逝得迅速,所以我们要在少年时抓紧时间学习,奋发努力,正如《长歌行》中所说“ , 。”

(3)“ , 。”告诉我们趁父母尚未老去,要好好孝顺父母。

(4)朱自清感叹时光易逝:“太阳他有脚啊, ,我也茫茫然跟着旋转。”文学家司马迁诠释生命的价值:“人固有一死,或重于泰山, 。”于谦赋予石灰以人的品格:“粉骨碎身浑不怕, 。”

(5)古诗中有不少描写中国传统节日的诗,如写寒食节的“ ,寒食东风御柳斜”;描写七夕节的“终日不成章, ”;描写 节的“今夜月明人尽望, 。”

(6)亮亮总是听不进去别人善意的劝告,我想对他说:“良药苦口利于病, 。”

(7)没有创新就没有发展,也不会成功。所以我们要谨记“ , 又日新”。

四、文言文阅读

10.课内阅读。

学弈

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,( ),( );一人虽听之,( ),思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

(1)按照原文填空。

(2)解释加点词语的意思。

通国 援 然

(3)给“之”选择正确的解释,将序号填在括号里。

①弈秋,通国之善弈者也。( ) ②一人虽听之。( )

③思援弓缴而射之。( ) ④虽与之俱学,弗若之矣。( )

A.代词,指他,一心听教诲的那个人。 B.代词,指天鹅、大雁。

C.助词,相当于“的”。 D.代词,指弈秋的教诲。

五、现代文阅读

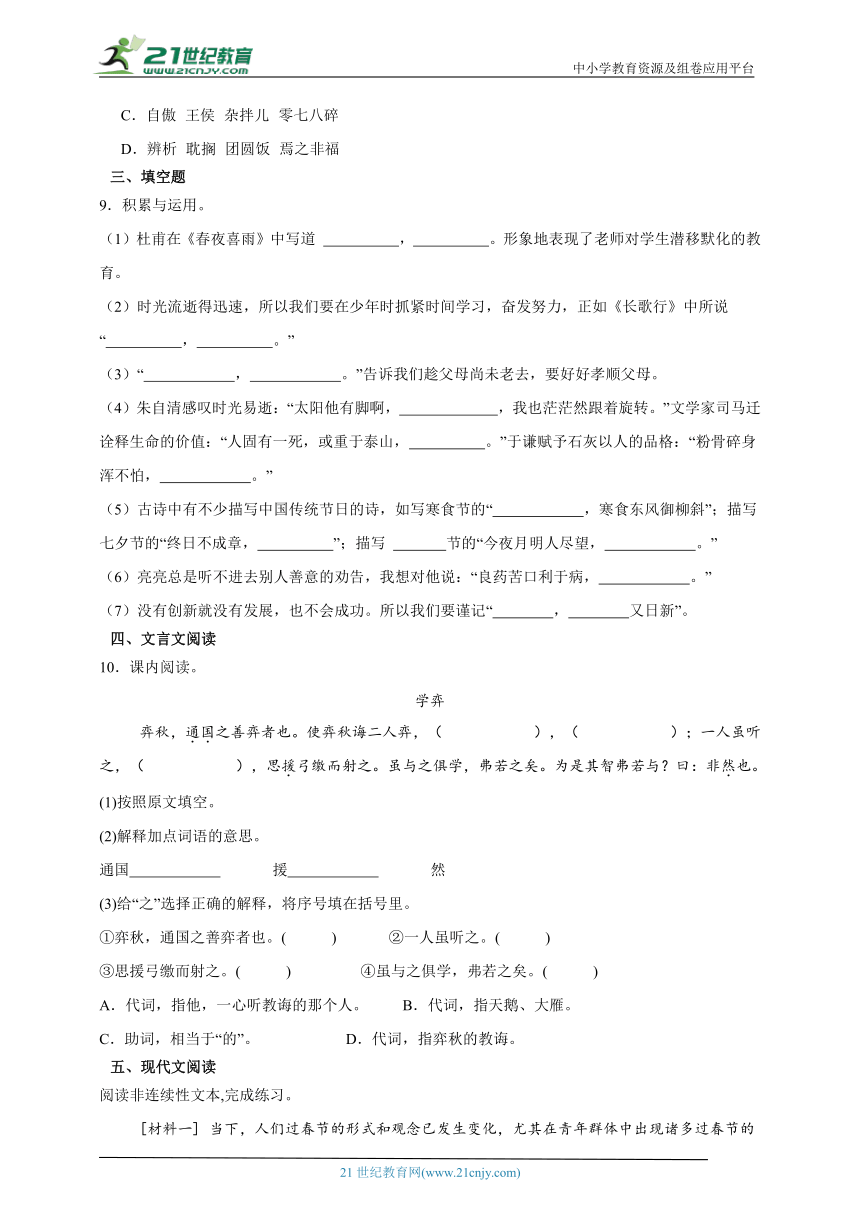

阅读非连续性文本,完成练习。

[材料一] 当下,人们过春节的形式和观念已发生变化,尤其在青年群体中出现诸多过春节的新方式:“云拜年”“云聚会”、集五福、抢红包等形式已是春节不可或缺的活动。就地过年、反向春运、反向消费、去礼品化也体现了新生代的生活态度和社交方式。他们越来越多地参与到离开家的过年仪式——旅游过年。在流动中过春节和体验异地的春节文化是年轻人的主动选择。其实过年的内涵并未变,只是年轻人对文化春节的新追求。

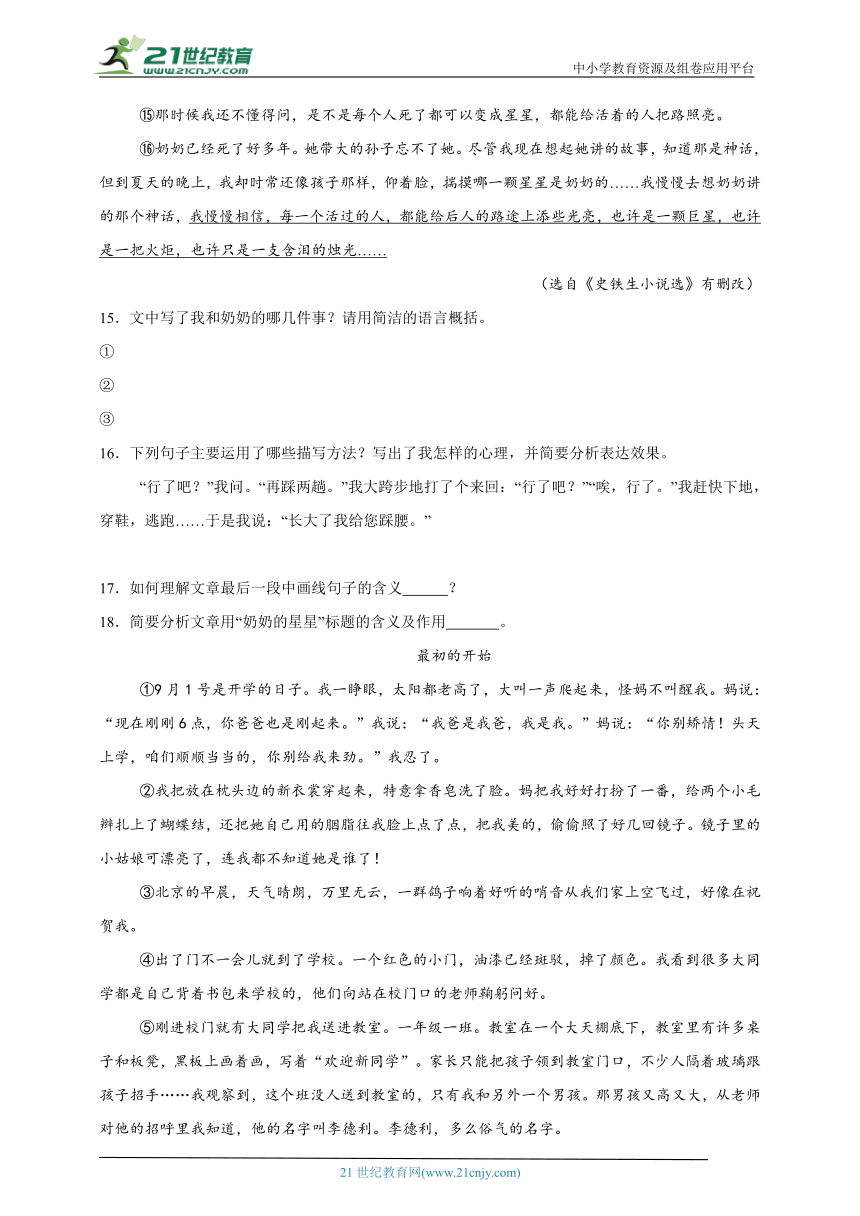

[材料二]

[材料三] 春节最主要的主题是感恩、庆贺和祈福。为了表达这三个主题,逐渐形成了各种仪式活动。如以祭祀天地祖先、谢年、拜年走亲戚等表示感恩;以穿新衣、吃团圆饭、舞龙舞狮等表示庆贺;以祭祖、接财神、压岁钱、社火等表示祈福。尽管现在有些外在仪式发生了变化,但文化意蕴并未改变,如压岁钱。明代以后以正式钱币作为压岁钱,近年来微信红包压岁钱逐渐流行,虽然形式发生了较大的变化,但长辈祝福小辈健康成长的文化意蕴没有变化。所以说,春节作为中国传统节日,变的只是部分形式,但春节的主题(内核)始终未变,因为春节深深扎根于中华民族的沃土之中,呈现的是中华民族的精神追求和生活态度。

11.小林到莆田过年,他腊月二十六抵达,不能体验到的风俗是( )

A.尾牙 B.做红团 C.辞年 D.除夕围炉

12.材料三中提到的“虽然形式发生了较大的变化,但长辈祝福小辈健康成长的文化意蕴没有变化”,这里指的是( )

A.社火 B.祭祖 C.压岁钱 D.舞龙舞狮

13.下列说法与材料意思相符的在括号里打“√”,不符合的打“×”。

(1)白额春联与清代莆田遭遇倭寇攻城有关。( )

(2)旅游过年是年轻人对文化春节的新追求。( )

(3)反向消费体现了新生代的生活态度和社交方式。( )

(4)穿新衣、吃团圆饭、迎接财神等仪式活动是为了表示祈福。( )

14.学校围绕“春节内核变与不变”这一话题举行了一场辩论赛,正方的观点是:年轻人的风俗变了,但是春节内核不变。请结合相关材料论证正方观点。

奶奶的星星

史铁生

①世界给我的第一个记忆是:我躺在奶奶怀里,拼命地哭,打着挺儿,也不知道是为了什么,哭得好伤心。窗外的山墙上剥落了一块灰皮,形状像个难看的老头儿。奶奶搂着我,拍着我,“噢——,噢——”地哼着。我倒更觉得委屈起来。“你听!”奶奶忽然说,“你快听,听见了么?”我愣愣地听,不哭了,听见了一种美妙的声音,飘飘的、缓缓的……是鸽哨儿?是秋风?是落叶划过屋檐?或者,只是奶奶在轻轻地哼唱?直到现在我还是说不清。“噢噢——,睡觉吧,麻猴来了我打它……”那是奶奶的催眠曲。屋顶上有一片晃动的光影,是水盆里的水反射的阳光。光影也那么飘飘的、缓缓的,变幻成和平的梦境,我在奶奶怀里安稳地睡熟……

②我是奶奶带大的。不知有多少人当着我的面对奶奶说过:“奶奶带起来的,长大了也忘不了奶奶。”那时候我懂些事了,趴在奶奶膝头,用小眼睛瞪那些说话的人,心想:瞧你那讨厌样儿吧!翻译成孩子还不能掌握的语言就是:这话用你说么?

③奶奶愈紧地把我搂在怀里,笑笑:“等不到那会儿哟!”仿佛已经满足了的样子。

④奶奶最喜欢的是我给她踩腰、踩背。一到晚上,她常常腰疼、背疼,就叫我站到她身上去,来来回回地踩。她趴在床上“哎哟哎哟”的,还一个劲夸我:“小脚丫踩上去,软软乎乎的,真好受。”我可是最不耐烦干这个,她的腰和背可真是够漫长的。“行了吧?”我问。“再踩两趟。”我大跨步地打了个来回:“行了吧?”“唉,行了。”我赶快下地,穿鞋,逃跑……于是我说:“长大了我给您踩腰。”“哟,那还不把我踩死?”过了一会我又问:“您干嘛等不到那会儿呀?”

⑤“老了,还不死?”

⑥“死了就怎么了?”

⑦“那你就再也找不着奶奶了。”

⑧我不嚷了,也不问了,老老实实依偎在奶奶怀里。那又是世界给我的第一个恐怖的印象。

⑨夏夜,满天星斗。奶奶讲的故事与众不同,她不是说地上死一个人,天上就熄灭了一颗星星,而是说,地上死一个人,天上就又多了一颗星星。

⑩“怎么呢?”

“人死了,就变成一颗星星。”

“干嘛变成星星呀?”

“给走夜道儿的人照个亮儿……”

我们坐在庭院里,草茉莉都开了,各种颜色的小喇叭,掐一朵放在嘴上吹,有时候能吹响。奶奶用大芭蕉扇给我轰蚊子。凉凉的风,蓝蓝的天,闪闪的星星。这感受永远留在我的记忆里。

那时候我还不懂得问,是不是每个人死了都可以变成星星,都能给活着的人把路照亮。

奶奶已经死了好多年。她带大的孙子忘不了她。尽管我现在想起她讲的故事,知道那是神话,但到夏天的晚上,我却时常还像孩子那样,仰着脸,揣摸哪一颗星星是奶奶的……我慢慢去想奶奶讲的那个神话,我慢慢相信,每一个活过的人,都能给后人的路途上添些光亮,也许是一颗巨星,也许是一把火炬,也许只是一支含泪的烛光……

(选自《史铁生小说选》有删改)

15.文中写了我和奶奶的哪几件事?请用简洁的语言概括。

①

②

③

16.下列句子主要运用了哪些描写方法?写出了我怎样的心理,并简要分析表达效果。

“行了吧?”我问。“再踩两趟。”我大跨步地打了个来回:“行了吧?”“唉,行了。”我赶快下地,穿鞋,逃跑……于是我说:“长大了我给您踩腰。”

17.如何理解文章最后一段中画线句子的含义 ?

18.简要分析文章用“奶奶的星星”标题的含义及作用 。

最初的开始

①9月1号是开学的日子。我一睁眼,太阳都老高了,大叫一声爬起来,怪妈不叫醒我。妈说:“现在刚刚6点,你爸爸也是刚起来。”我说:“我爸是我爸,我是我。”妈说:“你别矫情!头天上学,咱们顺顺当当的,你别给我来劲。”我忍了。

②我把放在枕头边的新衣裳穿起来,特意拿香皂洗了脸。妈把我好好打扮了一番,给两个小毛辫扎上了蝴蝶结,还把她自己用的胭脂往我脸上点了点,把我美的,偷偷照了好几回镜子。镜子里的小姑娘可漂亮了,连我都不知道她是谁了!

③北京的早晨,天气晴朗,万里无云,一群鸽子响着好听的哨音从我们家上空飞过,好像在祝贺我。

④出了门不一会儿就到了学校。一个红色的小门,油漆已经斑驳,掉了颜色。我看到很多大同学都是自己背着书包来学校的,他们向站在校门口的老师鞠躬问好。

⑤刚进校门就有大同学把我送进教室。一年级一班。教室在一个大天棚底下,教室里有许多桌子和板凳,黑板上画着画,写着“欢迎新同学”。家长只能把孩子领到教室门口,不少人隔着玻璃跟孩子招手……我观察到,这个班没人送到教室的,只有我和另外一个男孩。那男孩又高又大,从老师对他的招呼里我知道,他的名字叫李德利。李德利,多么俗气的名字。

⑥老师点过名,让我们在教室外头按大小个排成一排,依次进入教室,第一排坐满了坐第二排,轮到我就到了最后一排靠墙的位置。最后一个进来的是李德利,他被安排在我旁边。离座位还有好远,他就把书包拽过来,砸在课桌上,然后大大咧咧地把自己摔在椅子上。一副什么都见过的老学生模样。李德利剃着光头,脑袋上有道疤,眼睛往上吊着长,薄嘴唇,扇风耳,一看就不是善茬儿。我举手报告老师,说我不喜欢这个位子,也不愿意和旁边这个同学同桌。老师说她知道了,座位是会换的,暂时就这样坐。没有解决问题,报告白打了,我很不愉快。

⑦开学第一天三节课:第一节课,点名,排座位,听老师讲话。第二节课,发书本,练习写自己的名字。第三节课,老师领着参观学校。刚上第二节课,李德利就和我打起来了。他拿皮筋不住地绷我胳膊,大概是因为我说了不愿意跟他坐,他恼了。爸爸说过,女孩儿不能轻易让人欺负,谁打你,你就要勇敢地打回去。

⑧我打回去了。李德利又打回来了。我又打过去。高大的李德利一下薅住我的头发,使劲拽,把我的蝴蝶结扯下来,辫子也散了。我使出自己的法宝,像火车拉笛儿一样叫唤起来。班里秩序一下乱了,大家都回头看我们。老师让李德利到教室门口站着去。李德利二话没说,……

⑨开学第一天就这么轰轰烈烈地过去了。

〔节选自叶广芩的小说《土狗老黑闯祸了》(有删改)〕

《资料袋》:“我”,一个无比鲜活的北京大妞,名叫丫丫,因为属耗子,所以叫耗子丫丫。老黑是“我”家里养的一条土狗。李德利,因为考试不及格,留级了两次,爱恶作剧。父亲去世了,母亲没有固定工作。他在家会搭暖棚,种菜卖钱,会给生病的母亲做好吃的面食。

19.由情节推测,小说片段可能是目录______中的内容。

A.第一章:土狗老黑 B.第二章:上姥姥家

C.第三章:我上学啦 D.第四章:老黑闯祸

20.片段展现了丫丫一天中的三个场景,根据文章内容,将下表补充完整。

情节 怪妈妈晚叫 看到同学问好 被领到教室

场景 家里 校门口 教室

21.在这三个场景中,作者是怎样安排详略的?为什么要这样安排?

22.丫丫上学第一天有着丰富的内心感受。读第③自然段,可以从中体会到丫丫 的心情,我发现作者是用 的方法写出人物心情的。

23.小说中的人物是立体的、多面的。请根据选文内容,结合文后资料袋,照样子写出李德利的人物简介。

丫 丫——优点:活泼、敢于表达,不喜欢同桌会举手跟老师报告。

缺点:做事冲动,以貌取人,因为李德利的外貌就不想和他做同桌。

李德利——优点:

缺点:

24.我们学过多种写人方法,如:①选用典型事例②描写外貌、动作、神态等③通过周围人的反应,间接写出人物特点。请你发挥想象,结合人物特点,选择合适的方法将第⑧段的省略号补写完整。

李德利二话没说,

六、书面表达

25.习作。

题目:《那一刻,我感受到了__________》

要求:

1.补充完整题目,围绕关键词把事情的经过写清楚,深入表达你在那一刻感受到的情感体验,以及它对你的影响。还可以运用动作描写、神态等描写,展现人物内心。

2.文中不得出现真实的人名、校名;不得抄袭、套作。字数不少于450字。

参考答案

题号 7

答案 B

1. 2.B 3.俱 原 4. 12/十二 横 5.了解 知道 6.见微知著

【解析】1.本题考查对词语的拼写能力。

解答本题,首先要读一读拼音,结合语境,知道要写什么词语,然后写出正确的词语,写完后读一读,看看是否正确,注意掌握生字的机构和易错点,书写时要注意“齿”“鞭”“彻”“域”“建”容易写错。书写时还要注意这些字的笔画、结构,要做到规范、正确和美观。

2.本题考查多音字。

时间:“间”读作第一声,即jiān,主要表示时段、时刻间隔或某个持续的时间段。

A.间接:“间”读作“jiàn”,表示不直接地,通过第三者或媒介发生的;

B.间距:“间”读作“jiān”,指的是两个物体或事物之间的距离或空间间隔;

C.黑白相间:“间”读作“jiàn”,意为没有间隔或空隙,它常用来形容关系紧密、没有隔阂,或者形容事物之间界限模糊、难以分辨。

D.亲密无间:“间”读作“jiàn”,用来形容关系非常密切,没有丝毫隔阂或距离,就像没有间隔一样;

故选B。

3.本题考查词语搭配。

不惧困难:表示对困难持有不畏惧、不退缩的态度,故划去“俱”;

追根求源:意指追究事物的根源或起因,故划去“原”。

4.本题考查笔画笔顺。

“搜”一共12笔:横、竖钩、提、撇、竖、横、横折、横、横、竖、横撇、捺,第六笔是横。

5.本题考查近义词。

懂得:知道(意义、做法等)。与“懂得”意思相同的词语如:了解、明白、理解、领会等。

6.本题考查四字词语。

见微知著:意指看到微小的苗头,就知道可能会发生显著的变化或结果,形容人具有敏锐的观察力和预见性;

故填见微知著。

7.B

【详解】本题考查了句子的排序。

首先看“春日踏青,草芜如毯”,春天是充满生机与清新的季节,“诗是绿茵遍野时那一抹久违的清新”能够很好地体现春天绿草带来的清新之感。再看“夏日听雨,雨声淅沥”,夏天的雨往往会营造出一种朦胧的氛围,“诗是千缕缤纷下那一丝虚幻的朦胧”与之相呼应,描绘出夏日雨中的朦胧之美。接着是“秋日看花,花叶相辉”,秋天的花叶相衬,给人一种潇洒的感觉,“诗是红叶清风里那一派无尽的潇洒”符合秋日的这种风情。最后“冬日观雪,雪意阑珊”,冬天的雪以洁白为主要特点,“诗是玉田琼屋上那一份惊艳的洁白”准确地表达了冬日雪景的洁白之美。

故选B。

8.C

【详解】本题考查字形。

A.妻凉——凄凉,书藉——书籍;

B.独出新裁——独出心裁;

D.焉之非福——焉知非福;

故选C。

9. 随风潜入夜 润物细无声 少壮不努力 老大徒伤悲 树欲静而风不止 子欲养而亲不待 轻轻悄悄地挪移了 或轻于鸿毛 要留清白在人间 春城无处不飞花 泣涕零如雨 中秋 不知秋思落谁家 忠言逆耳利于行 苟日新 日日新

【详解】本题考查课内知识积累。

(1)“随风潜入夜,润物细无声”诗句意思是:春雨随着春风在夜里悄悄地落下,悄然无声地滋润着大地万物。

书写时注意“随”“潜”“润”的正确书写。

(2)“少壮不努力,老大徒伤悲”。 诗句意思是:年轻力壮的时候不奋发图强,到了老年再悲伤也没用了。

书写时注意“壮”“努”“徒”的正确书写,

(3)“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”诗句意思是:树想要静止,风却不停地刮动它的枝叶。子女想要赡养父母,但父母却已等不到这一天。

书写时注意“欲”“静”“待”的正确书写。

(4)书写时注意“挪”“或”“鸿”“清”的正确书写。

(5)“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”描写的是中秋节。中秋节自古便有祭月、赏月、吃月饼、玩花灯、赏桂花、饮桂花酒等民俗,以月之圆兆人之团圆,为寄托思念故乡,思念亲人之情。

书写时注意“城”“泣”“涕”“落”的正确书写。

(6)书写时注意“逆”“利”的正确书写。

(7)书写时注意“苟”“新”的正确书写。

10.(1)其一人专心致志 惟弈秋之为听 一心以为有鸿鹄将至

(2) 全国 引,拉 这样

(3) C D B A

【详解】(1)本题考查名篇名句默写。

书写时要注意“致、志、惟、弈、鸿、鹄”的正确写法。

(2)本题考查字词解释。

“弈秋,通国之善弈者也”的意思是:弈秋是全国最擅长下棋的人。结合句子意思可推测出这里的“通过”表示全国的意思;

“思援弓缴而射之”的意思是:想要拉弓搭箭把它射下来。结合句子意思可推测出这里的“援”表示引、拉的意思;

“非然也”的意思是:不是这样的。结合句子意思可推测出这里的“然”表示这样。

(3)本题考查一词多义。

①“弈秋,通国之善弈者也”的意思是:弈秋,是全国最擅长下棋的人。之:助词,相当于“的”。故选C;

②“一人虽听之”的意思是:另一个人虽然也在听弈秋的教导。之:代词,指弈秋的教诲。故选D;

③“思援弓缴而射之”的意思是:想要用弓箭将它射下来。之:代词,代指鸿鹄,也就是大雁。故选B;

④“虽与之俱学,弗若之矣”的意思是:虽然他们一起学习下棋,但后者的棋艺明显不如前者高。之:代词,指他,专心致志的那个人。故选A。

【点睛】参考译文:

学弈

弈秋是全国最擅长下棋的人,有人让他教两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的话;另一个人虽然也在听弈秋的教导,但是心里却想着天上有天鹅飞过,想要拉弓搭箭把它射下来。虽然他俩在一起学习,但后一个人不如前一个人学得好。难道是因为他的智力不如别人好吗?有人说:“不是这样的。”

11.C 12.C 13. × √ √ × 14.无论是新出现的“云”系列风俗,还是传统习俗的新形式,都没有改变春节的核心主题——感恩、庆贺和祈福。正如材料三所说,这些主题始终保持着强大的生命力,并继续在中国文化中扮演重要角色。综上所述,尽管年轻人的风俗和传统习俗的表现形式可能随着时代和社会的发展而发生变化,但春节的内核——它所代表的文化价值观和民族精神——依然保持不变。

【解析】11.本题考查内容理解与概括。

小林到莆田过年,腊月二十六抵达,不能体验到的风俗是C.辞年。因为在材料二中提到,“辞年:在除夕子时,人们会在家门前摆好供桌”是在除夕夜进行的。

12.本题考查内容理解与概括。

材料三中提到的“虽然形式发生了较大的变化,但长辈祝福小辈健康成长的文化意蕴没有变化”,这里指的是C.压岁钱。例子中提到了“近年来微信红包压岁钱逐渐流行,虽然形式发生了较大的变化,但长辈祝福小辈健康成长的文化意蕴没有变化”压岁钱由实体钱币变为微信红包,但长辈对小辈的祝福没有改变。

13.本题考查内容理解与概括。

①材料二中“白额春联:即在红纸上方留有两寸长的白纸额头,这一特殊形制的春联与明代莆田明代遭遇倭寇攻城有关”没有提到白额春联与清代莆田遭遇倭寇攻城的关系。故题干表述错误。

②根据材料一“他们越来越多地参与到离开家的过年仪式——旅游过年”,旅游过年是年轻人过春节的新方式之一,可以看作是对文化春节的新追求。故题干表述正确。

③根据材料一“就地过年、反向春运、反向消费、去礼品化也体现了新生代的生活态度和社交方式”,反向消费是新生代的生活态度和社交方式之一。故题干表述正确。

④材料三提到“以穿新衣、吃团圆饭、舞龙舞狮等表示庆贺;以祭祖、接财神、压岁钱、社火等表示祈福”,穿新衣、吃团圆饭是为了表示庆贺,迎接财神等仪式是为了表示祈福。故题干表述错误。

14.本题考查内容理解和语言标点。

年轻人的新风俗:材料一提到了“云”系列(云拜年、云聚会)、集五福、抢红包、旅游过年等新风俗。这些新风俗体现了年轻人的生活方式和社交习惯的变化,但它们并没有改变春节庆祝的根本目的——感恩、庆贺和祈福。传统习俗的新形式:材料三提到了“近年来微信红包压岁钱逐渐流行,虽然形式发生了较大的变化,但长辈祝福小辈健康成长的文化意蕴没有变化”压岁钱由实体钱币转变为微信红包的例子。这种形式上的变化并没有改变长辈对小辈健康成长的祝福。同样,虽然莆田地区的尾牙、做红团、除夕围炉等习俗在具体做法上可能有所变化,但它们所代表的文化意义仍然存在。

15. 奶奶哄“我”睡觉。 “我”给奶奶踩背。 奶奶给“我”讲关于人死后变成星星的故事。 16.运用了语言描写和动作描写。写出了我不耐烦的心理。表现出了我不情愿给奶奶踩背,急于想逃脱的情形。 17.每一个生活得有意义的人,都会为后人,为社会做点什么,无论他的贡献是大是小,只要有付出,他的人生就是有价值的。 18.含义:①指奶奶活着的时候给“我”讲过的关于人死后,天上就多了一颗星星的故事;②比喻奶奶在“我”心中甘于奉献、不求回报的伟大形象。

作用:①借“星星”表达了对奶奶的怀念之情;②用比喻的方法,形象地表达了每个人都应该尽自己的力量给世界增添一分光亮的主题,揭示了文章的主旨。

【导语】这篇散文以细腻温情的笔触,通过童年记忆的碎片,构建起祖孙间深厚的情感纽带。史铁生运用白描手法,将奶奶的催眠曲、踩背的日常、关于星星的死亡教育等生活细节娓娓道来,在平淡叙事中暗藏生命哲思。文中“星星”的意象完成从童真想象到生命隐喻的升华,既是对逝者的诗意缅怀,也暗含对生命价值的思考。文字间流动着对传统亲情的眷恋,又在朴素叙事中完成对生死命题的温柔叩问,体现了散文“以小见大”的艺术魅力。

15.本题考查文章内容理解和概括。

结合文中第①段中“‘噢噢——,睡觉吧,麻猴来了我打它……’那是奶奶的催眠曲。屋顶上有一片晃动的光影,是水盆里的水反射的阳光。光影也那么飘飘的、缓缓的,变幻成和平的梦境,我在奶奶怀里安稳地睡熟……”可知,这些句子描述了奶奶哄“我”睡觉。

结合文中第④段“奶奶最喜欢的是我给她踩腰、踩背。”可知,晚上奶奶腰疼背疼,让“我”给她踩腰,“我”虽不耐烦但还是答应长大后继续给她踩。这是“我”与奶奶之间的第二件事。

结合文中第⑤到 段“给走夜道儿的人照个亮儿……”可知,夏夜,奶奶给“我”讲人死了会变成星星,给走夜道儿的人照亮的故事。

16.本题考查描写方法和理解字词含义。

阅读句子可知,通过“行了吧?”“再踩两趟。”“行了吧?”等对话,生动地展现了“我”急于结束给奶奶踩腰这件事的心理,同时也表现出奶奶对“我”踩腰的享受与依赖。“大跨步地打了个来回”“赶快下地,穿鞋,逃跑”等动作,形象地写出了“我”想要快点摆脱给奶奶踩腰这个 “任务” 的急切心情,体现出“我”当时的不耐烦。

这段文字主要运用了语言描写和动作描写。它们将一个小孩子的天真、直率以及对长辈既有些许不耐烦但又有着深厚情感的复杂心理刻画得十分细腻。“我”虽然不耐烦,但还是会说“长大了我给您踩腰”,这又表现出“我”对奶奶的爱与承诺,从侧面反映出“我”和奶奶之间深厚的祖孙情。

17.本题考查理解关键词句。

阅读划线句子可知,这句话运用了比喻的修辞手法,将活过的人比作“巨星”“火炬”“烛光”,形象地阐述了每个人在生命历程中都能为后人带来积极影响,只是影响的大小有所不同。句子中“巨星”光芒万丈,象征着那些对社会有卓越贡献、产生深远影响的伟大人物,他们的成就和精神如同璀璨星辰照亮了人类历史的天空。“火炬”代表着在各自领域有突出贡献的人,他们能给予人们明确的指引和强大的力量,推动社会不断向前发展。“含泪的烛光”则寓意着平凡普通的人,尽管他们的力量微弱,但也能在自己的小范围内,以善良、关爱和温暖等品质,为身边的人带来帮助和慰藉,就像烛光虽小却能在黑暗中给予人希望。同时也强调每一个生命都有其独特的意义和价值,无论这个人是伟大还是平凡,都能在世间留下属于自己的痕迹,为后人的人生道路增添一抹光亮。

18.本题考查标题的含义及作用。

阅读文本可知,文中奶奶讲述了人死后会变成星星,给走夜道儿的人照个亮儿的故事。所以“奶奶的星星”首先指的是奶奶口中那些与死去的人相关的星星,它们是奶奶独特的生命认知和美好想象的体现。与此同时,奶奶一生关爱他人,她对“我”的疼爱以及她善良、温暖的品质,就像星星一样,在“我”的生命中闪闪发光,照亮“我”成长的道路。奶奶虽然已经去世,但她的精神如同星星般永恒,一直陪伴着“我”,给“我”温暖和力量。

标题的作用有三个:其一,文章围绕“奶奶的星星”展开,从奶奶给“我”讲星星的故事,到“我”对星星的好奇与思考,再到奶奶去世后“我”对奶奶变成星星的揣想以及对生命意义的感悟,“奶奶的星星”将这些内容紧密地串联在一起,使文章结构更加严谨,层次更加清晰。其二,结合生活所学可知,“星星”给人一种温暖、神秘、美好的感觉,标题“奶奶的星星”为全文奠定了一种温馨、怀念、略带忧伤的情感基调,让读者在阅读之初就能够感受到作者对奶奶深深的怀念和敬爱之情。其三,通过“奶奶的星星”,作者表达了对奶奶的怀念,同时也借星星传达出对生命价值和意义的思考,即每一个活过的人都能像星星一样给后人的路途添些光亮,揭示了文章关于生命传承和精神延续的主题,使文章具有了更深层次的思想内涵。

19.C 20. 收拾打扮 安排座位 和李德利打架 21.家里和校门口的场景安排得简略,教室的场景安排得详细。因为《最初的开始》是《我上学啦》中的片段,写的是“我”第一次上学的情景,因此在教室里的情景描写要详细些。 22. 喜悦 环境描写 23. 勤劳、孝顺,会搭暖棚,种菜卖钱,会给生病的母亲做好吃的面食。 爱恶作剧、欺负同学,就因为“我”说不愿意跟他同桌,拿皮筋绷“我”胳膊,和“我”打架。 24.甩着身子出了教室门,双手抱在胸前,斜倚在门框上,一脸的无所谓。同学们有的捂嘴偷笑,有的吓得目瞪口呆。

【解析】19.本题考查文章内容理解。

文章开篇就提到“9 月 1 号是开学的日子”,接下来详细描述了“我”开学第一天的经历,包括起床后的准备、去学校的过程、在学校的所见所闻,比如学校的红色小门、教室的布置、同学的情况等,重点叙述了在教室里与同桌李德利发生冲突的情节。全文围绕“我”上学第一天的经历展开,所以从情节推测,该片段可能是“第三章:我上学啦”中的内容。

故选C。

20.本题考查文章内容理解。

第②段“妈把我好好打扮了一番,给两个小毛辫扎上了蝴蝶结,还把她自己用的胭脂往我脸上点了点,把我美的,偷偷照了好几回镜子”,此情节发生在家里。可概括为“精心打扮”。

第⑥段“老师点过名,让我们在教室外头按大小个排成一排,依次进入教室,第一排坐满了坐第二排,轮到我就到了最后一排靠墙的位置。”,此情节发生在教室。可概括为“安排座位”。

第⑦⑧段“刚上第二节课,李德利就和我打起来了”“我打回去了。李德利又打回来了。”,此情节同样发生在教室。可概括为“和李德利打架”。

21.本题考查详略安排。

家里的场景,作者只是简单描述了“我”怪妈妈不叫醒自己,以及妈妈为“我”精心打扮的过程,没有过多的细节和情节展开。

校门口的场景,也只是简略地写了看到大同学向老师鞠躬问好,以及自己被送进学校的情况。没有更多具体的描写。

而教室的场景则详细得多。从排座位、和同桌李德利产生冲突,到打架的具体过程都有细致的叙述。因为《最初的开始》是《我上学啦》中的片段,重点在于展现“我”上学第一天的经历和感受,而在学校的教室里发生的事情更能突出“上学”这个主题,更能体现“我”在新环境中的适应和与同学的交往,所以作者将教室的场景安排得详细,而家里和校门口的场景安排得简略。

22.本题考查人物情感和描写方法。

从文中第③段“北京的早晨,天气晴朗,万里无云,一群鸽子响着好听的哨音从我们家上空飞过,好像在祝贺我”可以看出,晴朗的天气和响着哨音飞过的鸽子,营造出了一种美好的氛围。作者运用环境描写,将鸽子的哨音联想为对自己的祝贺,烘托出了丫丫上学第一天开心、期待的心情。

23.本题考查人物形象分析。

从文章中第⑦段“刚上第二节课,李德利就和我打起来了。他拿皮筋不住地绷我胳膊,大概是因为我说了不愿意跟他坐,他恼了”可知,李德利脾气暴躁、爱欺负人,开学第一天就和丫丫发生冲突,可见他调皮捣蛋。但资料袋中提到他会搭暖棚种菜卖钱、给生病的母亲做饭,体现了他能干和孝顺的一面。

24.本题考查补充句子。

首先,我们需要回顾李德利在之前文段中所展现出的人物特点,他调皮捣蛋、脾气暴躁但又并非毫无优点。然后根据所给的写人方法来构思补充内容。选用典型事例,可以描述一个能进一步体现他性格特点的事件;描写外貌、动作、神态等,能够直观地展现他当时的情绪和态度;通过周围人的反应来间接写,比如同学们的惊讶或者老师的愤怒等。

示例:李德利二话没说,脸色瞬间变得通红,双手紧紧握拳,猛地抬起脚踢了一下旁边的墙壁,吓得周围的同学都不敢出声。

25.例文:

那一刻,我感受到了温暖

在我的记忆中,有许多温暖的时刻,但那一刻,却让我难以忘怀。

那是一个寒冬的傍晚,风呼呼地吹着,刮在脸上像刀割一样疼。我独自一人走在回家的路上,心情低落到了极点。因为刚刚结束的考试,我考得很不理想,心里充满了自责和失落。

突然,我感觉脚下一滑,整个人向前扑了出去。我重重地摔倒在地上,手掌和膝盖擦破了皮,鲜血直流。疼痛让我几乎无法动弹,我试图站起来,却又再次摔倒。

就在我感到无助的时候,一双温暖的手伸了过来。我抬起头,看到了一位陌生的阿姨。她关切地问我:“孩子,你没事吧?” 我摇摇头,说不出话来。阿姨轻轻地扶起我,帮我拍去身上的尘土,看到我流血的伤口,她皱起了眉头。“这可不行,得赶紧处理一下。” 阿姨说着,从包里拿出了纸巾,为我擦拭伤口。她的动作那么轻柔,仿佛我是她最珍贵的宝贝。她一边处理伤口,一边安慰我:“别担心,一会儿就会好的。”

那一刻,我望着阿姨慈祥的面容,心中涌起一股暖流。她的眼神中充满了关爱和担忧,让我在这寒冷的冬日里感受到了无比的温暖。

处理好伤口后,阿姨又把我送回了家。当我向她道谢时,她微笑着说:“孩子,加油!一次考试失利不算什么,只要努力,一定会好起来的。”

那一刻,我感受到了温暖。这份温暖不仅来自阿姨的帮助,更来自她的鼓励和关爱。从那以后,每当我遇到困难想要放弃的时候,总会想起那个寒冷的傍晚,想起那位陌生阿姨温暖的笑容和鼓励的话语,它让我有了勇气和力量去面对一切。

【详解】本题考查书面表达能力。

审题:

题目中的 “那一刻” 是一个特定的时间点,需要明确指出具体的时刻。 “我感受到了” 强调是自己的亲身感受,所补充的内容是这种感受的具体对象,如 “温暖”“幸福”“孤独”“喜悦” 等。

立意:

通过描述 “那一刻” 的经历和感受,表达某种情感、价值观或者成长的领悟。 可以是积极向上的,如感受到爱、勇气、坚持带来的力量;也可以是负面的,如感受到失落、痛苦后的反思与成长。

提纲:

开头:引出主题,简要介绍背景或者铺垫情绪。

中间: 详细描述 “那一刻” 发生的事情,包括时间、地点、人物、事件的起因、经过和结果。 运用多种描写手法,如动作、神态、语言、心理等,展现自己在 “那一刻” 的真实感受。 适当穿插环境描写,烘托氛围,增强情感的表达。

结尾: 总结 “那一刻” 的感受给自己带来的影响。 升华主题,表达对生活、人生的更深层次的思考或感悟。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

语文模拟试卷二

2024--2025学年小学毕业会考复习备考

一、基础知识综合

下面是兰兰在毕业典礼上发言稿的片段,请你阅读并完成相关练习。

时间的chǐ lún悄然转动,zhǎ yǎn间,毕业的离歌已经奏响。打开记忆的闸门,搜寻成长的足迹:我们在biān pào的噼啪声里感受中华传统习俗的文化魅力;在朱自清的真情告白中懂得了对shí guāng的敬畏;在瞻仰李大钊塑像时_______了共产党人chè dǐ地为人民服务的真正含义;在探索真理诞生的过程中_______了那些在科学lǐng yù有所jiàn shù的人,他们都善于在见到一点儿苗头就能知道它的发展趋向或问题的实质,善于发问,并不(俱 惧)困难,不断追根求(源 原)……这些感受、体验与发现,都给成长中的我们带来深刻的启示。

1.根据拼音和语境,按顺序在方框里写出正确的词语,力求规范整洁。

2.下面词语中,加点字“间”与“时间”的“间”读音相同的一项是( )

A.间接 B.间距 C.黑白相间 D.亲密无间

3.把文段中括号里不正确的字用“\”划去。

4.“搜寻”的“搜”一共( )笔,第六笔是( )

5.在文段中的横线上填写与加点词语“懂得”意思相同、说法不同的词语。

6.文段中画线部分可以用四字词语( )来代替。

二、选择题

7.依次在下面语段横线处填入四个分句,最恰当的一项是( )

春日踏青,背芜如毯,______;夏日听雨,雨声淅沥,______;秋日看花,花叶相辉,______;冬日观雪,雪意阑珊,______。好诗如四季,岁岁不相同。

①诗是千缕缤纷下那一丝虚幻的朦胧

②诗是玉田琼屋上那一份惊艳的洁白

③诗是绿茵遍野时那一抹久违的清新

④诗是红叶清风里那一派无尽的潇洒

A.③④②① B.③①④② C.④③①② D.④②③①

8.下列词语书写准确无误的一组是( )。

A.妻凉 书藉 赤裸裸 自愧弗如

B.褐色 通宵 摆摊儿 独出新裁

C.自傲 王侯 杂拌儿 零七八碎

D.辨析 耽搁 团圆饭 焉之非福

三、填空题

9.积累与运用。

(1)杜甫在《春夜喜雨》中写道 , 。形象地表现了老师对学生潜移默化的教育。

(2)时光流逝得迅速,所以我们要在少年时抓紧时间学习,奋发努力,正如《长歌行》中所说“ , 。”

(3)“ , 。”告诉我们趁父母尚未老去,要好好孝顺父母。

(4)朱自清感叹时光易逝:“太阳他有脚啊, ,我也茫茫然跟着旋转。”文学家司马迁诠释生命的价值:“人固有一死,或重于泰山, 。”于谦赋予石灰以人的品格:“粉骨碎身浑不怕, 。”

(5)古诗中有不少描写中国传统节日的诗,如写寒食节的“ ,寒食东风御柳斜”;描写七夕节的“终日不成章, ”;描写 节的“今夜月明人尽望, 。”

(6)亮亮总是听不进去别人善意的劝告,我想对他说:“良药苦口利于病, 。”

(7)没有创新就没有发展,也不会成功。所以我们要谨记“ , 又日新”。

四、文言文阅读

10.课内阅读。

学弈

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,( ),( );一人虽听之,( ),思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

(1)按照原文填空。

(2)解释加点词语的意思。

通国 援 然

(3)给“之”选择正确的解释,将序号填在括号里。

①弈秋,通国之善弈者也。( ) ②一人虽听之。( )

③思援弓缴而射之。( ) ④虽与之俱学,弗若之矣。( )

A.代词,指他,一心听教诲的那个人。 B.代词,指天鹅、大雁。

C.助词,相当于“的”。 D.代词,指弈秋的教诲。

五、现代文阅读

阅读非连续性文本,完成练习。

[材料一] 当下,人们过春节的形式和观念已发生变化,尤其在青年群体中出现诸多过春节的新方式:“云拜年”“云聚会”、集五福、抢红包等形式已是春节不可或缺的活动。就地过年、反向春运、反向消费、去礼品化也体现了新生代的生活态度和社交方式。他们越来越多地参与到离开家的过年仪式——旅游过年。在流动中过春节和体验异地的春节文化是年轻人的主动选择。其实过年的内涵并未变,只是年轻人对文化春节的新追求。

[材料二]

[材料三] 春节最主要的主题是感恩、庆贺和祈福。为了表达这三个主题,逐渐形成了各种仪式活动。如以祭祀天地祖先、谢年、拜年走亲戚等表示感恩;以穿新衣、吃团圆饭、舞龙舞狮等表示庆贺;以祭祖、接财神、压岁钱、社火等表示祈福。尽管现在有些外在仪式发生了变化,但文化意蕴并未改变,如压岁钱。明代以后以正式钱币作为压岁钱,近年来微信红包压岁钱逐渐流行,虽然形式发生了较大的变化,但长辈祝福小辈健康成长的文化意蕴没有变化。所以说,春节作为中国传统节日,变的只是部分形式,但春节的主题(内核)始终未变,因为春节深深扎根于中华民族的沃土之中,呈现的是中华民族的精神追求和生活态度。

11.小林到莆田过年,他腊月二十六抵达,不能体验到的风俗是( )

A.尾牙 B.做红团 C.辞年 D.除夕围炉

12.材料三中提到的“虽然形式发生了较大的变化,但长辈祝福小辈健康成长的文化意蕴没有变化”,这里指的是( )

A.社火 B.祭祖 C.压岁钱 D.舞龙舞狮

13.下列说法与材料意思相符的在括号里打“√”,不符合的打“×”。

(1)白额春联与清代莆田遭遇倭寇攻城有关。( )

(2)旅游过年是年轻人对文化春节的新追求。( )

(3)反向消费体现了新生代的生活态度和社交方式。( )

(4)穿新衣、吃团圆饭、迎接财神等仪式活动是为了表示祈福。( )

14.学校围绕“春节内核变与不变”这一话题举行了一场辩论赛,正方的观点是:年轻人的风俗变了,但是春节内核不变。请结合相关材料论证正方观点。

奶奶的星星

史铁生

①世界给我的第一个记忆是:我躺在奶奶怀里,拼命地哭,打着挺儿,也不知道是为了什么,哭得好伤心。窗外的山墙上剥落了一块灰皮,形状像个难看的老头儿。奶奶搂着我,拍着我,“噢——,噢——”地哼着。我倒更觉得委屈起来。“你听!”奶奶忽然说,“你快听,听见了么?”我愣愣地听,不哭了,听见了一种美妙的声音,飘飘的、缓缓的……是鸽哨儿?是秋风?是落叶划过屋檐?或者,只是奶奶在轻轻地哼唱?直到现在我还是说不清。“噢噢——,睡觉吧,麻猴来了我打它……”那是奶奶的催眠曲。屋顶上有一片晃动的光影,是水盆里的水反射的阳光。光影也那么飘飘的、缓缓的,变幻成和平的梦境,我在奶奶怀里安稳地睡熟……

②我是奶奶带大的。不知有多少人当着我的面对奶奶说过:“奶奶带起来的,长大了也忘不了奶奶。”那时候我懂些事了,趴在奶奶膝头,用小眼睛瞪那些说话的人,心想:瞧你那讨厌样儿吧!翻译成孩子还不能掌握的语言就是:这话用你说么?

③奶奶愈紧地把我搂在怀里,笑笑:“等不到那会儿哟!”仿佛已经满足了的样子。

④奶奶最喜欢的是我给她踩腰、踩背。一到晚上,她常常腰疼、背疼,就叫我站到她身上去,来来回回地踩。她趴在床上“哎哟哎哟”的,还一个劲夸我:“小脚丫踩上去,软软乎乎的,真好受。”我可是最不耐烦干这个,她的腰和背可真是够漫长的。“行了吧?”我问。“再踩两趟。”我大跨步地打了个来回:“行了吧?”“唉,行了。”我赶快下地,穿鞋,逃跑……于是我说:“长大了我给您踩腰。”“哟,那还不把我踩死?”过了一会我又问:“您干嘛等不到那会儿呀?”

⑤“老了,还不死?”

⑥“死了就怎么了?”

⑦“那你就再也找不着奶奶了。”

⑧我不嚷了,也不问了,老老实实依偎在奶奶怀里。那又是世界给我的第一个恐怖的印象。

⑨夏夜,满天星斗。奶奶讲的故事与众不同,她不是说地上死一个人,天上就熄灭了一颗星星,而是说,地上死一个人,天上就又多了一颗星星。

⑩“怎么呢?”

“人死了,就变成一颗星星。”

“干嘛变成星星呀?”

“给走夜道儿的人照个亮儿……”

我们坐在庭院里,草茉莉都开了,各种颜色的小喇叭,掐一朵放在嘴上吹,有时候能吹响。奶奶用大芭蕉扇给我轰蚊子。凉凉的风,蓝蓝的天,闪闪的星星。这感受永远留在我的记忆里。

那时候我还不懂得问,是不是每个人死了都可以变成星星,都能给活着的人把路照亮。

奶奶已经死了好多年。她带大的孙子忘不了她。尽管我现在想起她讲的故事,知道那是神话,但到夏天的晚上,我却时常还像孩子那样,仰着脸,揣摸哪一颗星星是奶奶的……我慢慢去想奶奶讲的那个神话,我慢慢相信,每一个活过的人,都能给后人的路途上添些光亮,也许是一颗巨星,也许是一把火炬,也许只是一支含泪的烛光……

(选自《史铁生小说选》有删改)

15.文中写了我和奶奶的哪几件事?请用简洁的语言概括。

①

②

③

16.下列句子主要运用了哪些描写方法?写出了我怎样的心理,并简要分析表达效果。

“行了吧?”我问。“再踩两趟。”我大跨步地打了个来回:“行了吧?”“唉,行了。”我赶快下地,穿鞋,逃跑……于是我说:“长大了我给您踩腰。”

17.如何理解文章最后一段中画线句子的含义 ?

18.简要分析文章用“奶奶的星星”标题的含义及作用 。

最初的开始

①9月1号是开学的日子。我一睁眼,太阳都老高了,大叫一声爬起来,怪妈不叫醒我。妈说:“现在刚刚6点,你爸爸也是刚起来。”我说:“我爸是我爸,我是我。”妈说:“你别矫情!头天上学,咱们顺顺当当的,你别给我来劲。”我忍了。

②我把放在枕头边的新衣裳穿起来,特意拿香皂洗了脸。妈把我好好打扮了一番,给两个小毛辫扎上了蝴蝶结,还把她自己用的胭脂往我脸上点了点,把我美的,偷偷照了好几回镜子。镜子里的小姑娘可漂亮了,连我都不知道她是谁了!

③北京的早晨,天气晴朗,万里无云,一群鸽子响着好听的哨音从我们家上空飞过,好像在祝贺我。

④出了门不一会儿就到了学校。一个红色的小门,油漆已经斑驳,掉了颜色。我看到很多大同学都是自己背着书包来学校的,他们向站在校门口的老师鞠躬问好。

⑤刚进校门就有大同学把我送进教室。一年级一班。教室在一个大天棚底下,教室里有许多桌子和板凳,黑板上画着画,写着“欢迎新同学”。家长只能把孩子领到教室门口,不少人隔着玻璃跟孩子招手……我观察到,这个班没人送到教室的,只有我和另外一个男孩。那男孩又高又大,从老师对他的招呼里我知道,他的名字叫李德利。李德利,多么俗气的名字。

⑥老师点过名,让我们在教室外头按大小个排成一排,依次进入教室,第一排坐满了坐第二排,轮到我就到了最后一排靠墙的位置。最后一个进来的是李德利,他被安排在我旁边。离座位还有好远,他就把书包拽过来,砸在课桌上,然后大大咧咧地把自己摔在椅子上。一副什么都见过的老学生模样。李德利剃着光头,脑袋上有道疤,眼睛往上吊着长,薄嘴唇,扇风耳,一看就不是善茬儿。我举手报告老师,说我不喜欢这个位子,也不愿意和旁边这个同学同桌。老师说她知道了,座位是会换的,暂时就这样坐。没有解决问题,报告白打了,我很不愉快。

⑦开学第一天三节课:第一节课,点名,排座位,听老师讲话。第二节课,发书本,练习写自己的名字。第三节课,老师领着参观学校。刚上第二节课,李德利就和我打起来了。他拿皮筋不住地绷我胳膊,大概是因为我说了不愿意跟他坐,他恼了。爸爸说过,女孩儿不能轻易让人欺负,谁打你,你就要勇敢地打回去。

⑧我打回去了。李德利又打回来了。我又打过去。高大的李德利一下薅住我的头发,使劲拽,把我的蝴蝶结扯下来,辫子也散了。我使出自己的法宝,像火车拉笛儿一样叫唤起来。班里秩序一下乱了,大家都回头看我们。老师让李德利到教室门口站着去。李德利二话没说,……

⑨开学第一天就这么轰轰烈烈地过去了。

〔节选自叶广芩的小说《土狗老黑闯祸了》(有删改)〕

《资料袋》:“我”,一个无比鲜活的北京大妞,名叫丫丫,因为属耗子,所以叫耗子丫丫。老黑是“我”家里养的一条土狗。李德利,因为考试不及格,留级了两次,爱恶作剧。父亲去世了,母亲没有固定工作。他在家会搭暖棚,种菜卖钱,会给生病的母亲做好吃的面食。

19.由情节推测,小说片段可能是目录______中的内容。

A.第一章:土狗老黑 B.第二章:上姥姥家

C.第三章:我上学啦 D.第四章:老黑闯祸

20.片段展现了丫丫一天中的三个场景,根据文章内容,将下表补充完整。

情节 怪妈妈晚叫 看到同学问好 被领到教室

场景 家里 校门口 教室

21.在这三个场景中,作者是怎样安排详略的?为什么要这样安排?

22.丫丫上学第一天有着丰富的内心感受。读第③自然段,可以从中体会到丫丫 的心情,我发现作者是用 的方法写出人物心情的。

23.小说中的人物是立体的、多面的。请根据选文内容,结合文后资料袋,照样子写出李德利的人物简介。

丫 丫——优点:活泼、敢于表达,不喜欢同桌会举手跟老师报告。

缺点:做事冲动,以貌取人,因为李德利的外貌就不想和他做同桌。

李德利——优点:

缺点:

24.我们学过多种写人方法,如:①选用典型事例②描写外貌、动作、神态等③通过周围人的反应,间接写出人物特点。请你发挥想象,结合人物特点,选择合适的方法将第⑧段的省略号补写完整。

李德利二话没说,

六、书面表达

25.习作。

题目:《那一刻,我感受到了__________》

要求:

1.补充完整题目,围绕关键词把事情的经过写清楚,深入表达你在那一刻感受到的情感体验,以及它对你的影响。还可以运用动作描写、神态等描写,展现人物内心。

2.文中不得出现真实的人名、校名;不得抄袭、套作。字数不少于450字。

参考答案

题号 7

答案 B

1. 2.B 3.俱 原 4. 12/十二 横 5.了解 知道 6.见微知著

【解析】1.本题考查对词语的拼写能力。

解答本题,首先要读一读拼音,结合语境,知道要写什么词语,然后写出正确的词语,写完后读一读,看看是否正确,注意掌握生字的机构和易错点,书写时要注意“齿”“鞭”“彻”“域”“建”容易写错。书写时还要注意这些字的笔画、结构,要做到规范、正确和美观。

2.本题考查多音字。

时间:“间”读作第一声,即jiān,主要表示时段、时刻间隔或某个持续的时间段。

A.间接:“间”读作“jiàn”,表示不直接地,通过第三者或媒介发生的;

B.间距:“间”读作“jiān”,指的是两个物体或事物之间的距离或空间间隔;

C.黑白相间:“间”读作“jiàn”,意为没有间隔或空隙,它常用来形容关系紧密、没有隔阂,或者形容事物之间界限模糊、难以分辨。

D.亲密无间:“间”读作“jiàn”,用来形容关系非常密切,没有丝毫隔阂或距离,就像没有间隔一样;

故选B。

3.本题考查词语搭配。

不惧困难:表示对困难持有不畏惧、不退缩的态度,故划去“俱”;

追根求源:意指追究事物的根源或起因,故划去“原”。

4.本题考查笔画笔顺。

“搜”一共12笔:横、竖钩、提、撇、竖、横、横折、横、横、竖、横撇、捺,第六笔是横。

5.本题考查近义词。

懂得:知道(意义、做法等)。与“懂得”意思相同的词语如:了解、明白、理解、领会等。

6.本题考查四字词语。

见微知著:意指看到微小的苗头,就知道可能会发生显著的变化或结果,形容人具有敏锐的观察力和预见性;

故填见微知著。

7.B

【详解】本题考查了句子的排序。

首先看“春日踏青,草芜如毯”,春天是充满生机与清新的季节,“诗是绿茵遍野时那一抹久违的清新”能够很好地体现春天绿草带来的清新之感。再看“夏日听雨,雨声淅沥”,夏天的雨往往会营造出一种朦胧的氛围,“诗是千缕缤纷下那一丝虚幻的朦胧”与之相呼应,描绘出夏日雨中的朦胧之美。接着是“秋日看花,花叶相辉”,秋天的花叶相衬,给人一种潇洒的感觉,“诗是红叶清风里那一派无尽的潇洒”符合秋日的这种风情。最后“冬日观雪,雪意阑珊”,冬天的雪以洁白为主要特点,“诗是玉田琼屋上那一份惊艳的洁白”准确地表达了冬日雪景的洁白之美。

故选B。

8.C

【详解】本题考查字形。

A.妻凉——凄凉,书藉——书籍;

B.独出新裁——独出心裁;

D.焉之非福——焉知非福;

故选C。

9. 随风潜入夜 润物细无声 少壮不努力 老大徒伤悲 树欲静而风不止 子欲养而亲不待 轻轻悄悄地挪移了 或轻于鸿毛 要留清白在人间 春城无处不飞花 泣涕零如雨 中秋 不知秋思落谁家 忠言逆耳利于行 苟日新 日日新

【详解】本题考查课内知识积累。

(1)“随风潜入夜,润物细无声”诗句意思是:春雨随着春风在夜里悄悄地落下,悄然无声地滋润着大地万物。

书写时注意“随”“潜”“润”的正确书写。

(2)“少壮不努力,老大徒伤悲”。 诗句意思是:年轻力壮的时候不奋发图强,到了老年再悲伤也没用了。

书写时注意“壮”“努”“徒”的正确书写,

(3)“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”诗句意思是:树想要静止,风却不停地刮动它的枝叶。子女想要赡养父母,但父母却已等不到这一天。

书写时注意“欲”“静”“待”的正确书写。

(4)书写时注意“挪”“或”“鸿”“清”的正确书写。

(5)“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”描写的是中秋节。中秋节自古便有祭月、赏月、吃月饼、玩花灯、赏桂花、饮桂花酒等民俗,以月之圆兆人之团圆,为寄托思念故乡,思念亲人之情。

书写时注意“城”“泣”“涕”“落”的正确书写。

(6)书写时注意“逆”“利”的正确书写。

(7)书写时注意“苟”“新”的正确书写。

10.(1)其一人专心致志 惟弈秋之为听 一心以为有鸿鹄将至

(2) 全国 引,拉 这样

(3) C D B A

【详解】(1)本题考查名篇名句默写。

书写时要注意“致、志、惟、弈、鸿、鹄”的正确写法。

(2)本题考查字词解释。

“弈秋,通国之善弈者也”的意思是:弈秋是全国最擅长下棋的人。结合句子意思可推测出这里的“通过”表示全国的意思;

“思援弓缴而射之”的意思是:想要拉弓搭箭把它射下来。结合句子意思可推测出这里的“援”表示引、拉的意思;

“非然也”的意思是:不是这样的。结合句子意思可推测出这里的“然”表示这样。

(3)本题考查一词多义。

①“弈秋,通国之善弈者也”的意思是:弈秋,是全国最擅长下棋的人。之:助词,相当于“的”。故选C;

②“一人虽听之”的意思是:另一个人虽然也在听弈秋的教导。之:代词,指弈秋的教诲。故选D;

③“思援弓缴而射之”的意思是:想要用弓箭将它射下来。之:代词,代指鸿鹄,也就是大雁。故选B;

④“虽与之俱学,弗若之矣”的意思是:虽然他们一起学习下棋,但后者的棋艺明显不如前者高。之:代词,指他,专心致志的那个人。故选A。

【点睛】参考译文:

学弈

弈秋是全国最擅长下棋的人,有人让他教两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的话;另一个人虽然也在听弈秋的教导,但是心里却想着天上有天鹅飞过,想要拉弓搭箭把它射下来。虽然他俩在一起学习,但后一个人不如前一个人学得好。难道是因为他的智力不如别人好吗?有人说:“不是这样的。”

11.C 12.C 13. × √ √ × 14.无论是新出现的“云”系列风俗,还是传统习俗的新形式,都没有改变春节的核心主题——感恩、庆贺和祈福。正如材料三所说,这些主题始终保持着强大的生命力,并继续在中国文化中扮演重要角色。综上所述,尽管年轻人的风俗和传统习俗的表现形式可能随着时代和社会的发展而发生变化,但春节的内核——它所代表的文化价值观和民族精神——依然保持不变。

【解析】11.本题考查内容理解与概括。

小林到莆田过年,腊月二十六抵达,不能体验到的风俗是C.辞年。因为在材料二中提到,“辞年:在除夕子时,人们会在家门前摆好供桌”是在除夕夜进行的。

12.本题考查内容理解与概括。

材料三中提到的“虽然形式发生了较大的变化,但长辈祝福小辈健康成长的文化意蕴没有变化”,这里指的是C.压岁钱。例子中提到了“近年来微信红包压岁钱逐渐流行,虽然形式发生了较大的变化,但长辈祝福小辈健康成长的文化意蕴没有变化”压岁钱由实体钱币变为微信红包,但长辈对小辈的祝福没有改变。

13.本题考查内容理解与概括。

①材料二中“白额春联:即在红纸上方留有两寸长的白纸额头,这一特殊形制的春联与明代莆田明代遭遇倭寇攻城有关”没有提到白额春联与清代莆田遭遇倭寇攻城的关系。故题干表述错误。

②根据材料一“他们越来越多地参与到离开家的过年仪式——旅游过年”,旅游过年是年轻人过春节的新方式之一,可以看作是对文化春节的新追求。故题干表述正确。

③根据材料一“就地过年、反向春运、反向消费、去礼品化也体现了新生代的生活态度和社交方式”,反向消费是新生代的生活态度和社交方式之一。故题干表述正确。

④材料三提到“以穿新衣、吃团圆饭、舞龙舞狮等表示庆贺;以祭祖、接财神、压岁钱、社火等表示祈福”,穿新衣、吃团圆饭是为了表示庆贺,迎接财神等仪式是为了表示祈福。故题干表述错误。

14.本题考查内容理解和语言标点。

年轻人的新风俗:材料一提到了“云”系列(云拜年、云聚会)、集五福、抢红包、旅游过年等新风俗。这些新风俗体现了年轻人的生活方式和社交习惯的变化,但它们并没有改变春节庆祝的根本目的——感恩、庆贺和祈福。传统习俗的新形式:材料三提到了“近年来微信红包压岁钱逐渐流行,虽然形式发生了较大的变化,但长辈祝福小辈健康成长的文化意蕴没有变化”压岁钱由实体钱币转变为微信红包的例子。这种形式上的变化并没有改变长辈对小辈健康成长的祝福。同样,虽然莆田地区的尾牙、做红团、除夕围炉等习俗在具体做法上可能有所变化,但它们所代表的文化意义仍然存在。

15. 奶奶哄“我”睡觉。 “我”给奶奶踩背。 奶奶给“我”讲关于人死后变成星星的故事。 16.运用了语言描写和动作描写。写出了我不耐烦的心理。表现出了我不情愿给奶奶踩背,急于想逃脱的情形。 17.每一个生活得有意义的人,都会为后人,为社会做点什么,无论他的贡献是大是小,只要有付出,他的人生就是有价值的。 18.含义:①指奶奶活着的时候给“我”讲过的关于人死后,天上就多了一颗星星的故事;②比喻奶奶在“我”心中甘于奉献、不求回报的伟大形象。

作用:①借“星星”表达了对奶奶的怀念之情;②用比喻的方法,形象地表达了每个人都应该尽自己的力量给世界增添一分光亮的主题,揭示了文章的主旨。

【导语】这篇散文以细腻温情的笔触,通过童年记忆的碎片,构建起祖孙间深厚的情感纽带。史铁生运用白描手法,将奶奶的催眠曲、踩背的日常、关于星星的死亡教育等生活细节娓娓道来,在平淡叙事中暗藏生命哲思。文中“星星”的意象完成从童真想象到生命隐喻的升华,既是对逝者的诗意缅怀,也暗含对生命价值的思考。文字间流动着对传统亲情的眷恋,又在朴素叙事中完成对生死命题的温柔叩问,体现了散文“以小见大”的艺术魅力。

15.本题考查文章内容理解和概括。

结合文中第①段中“‘噢噢——,睡觉吧,麻猴来了我打它……’那是奶奶的催眠曲。屋顶上有一片晃动的光影,是水盆里的水反射的阳光。光影也那么飘飘的、缓缓的,变幻成和平的梦境,我在奶奶怀里安稳地睡熟……”可知,这些句子描述了奶奶哄“我”睡觉。

结合文中第④段“奶奶最喜欢的是我给她踩腰、踩背。”可知,晚上奶奶腰疼背疼,让“我”给她踩腰,“我”虽不耐烦但还是答应长大后继续给她踩。这是“我”与奶奶之间的第二件事。

结合文中第⑤到 段“给走夜道儿的人照个亮儿……”可知,夏夜,奶奶给“我”讲人死了会变成星星,给走夜道儿的人照亮的故事。

16.本题考查描写方法和理解字词含义。

阅读句子可知,通过“行了吧?”“再踩两趟。”“行了吧?”等对话,生动地展现了“我”急于结束给奶奶踩腰这件事的心理,同时也表现出奶奶对“我”踩腰的享受与依赖。“大跨步地打了个来回”“赶快下地,穿鞋,逃跑”等动作,形象地写出了“我”想要快点摆脱给奶奶踩腰这个 “任务” 的急切心情,体现出“我”当时的不耐烦。

这段文字主要运用了语言描写和动作描写。它们将一个小孩子的天真、直率以及对长辈既有些许不耐烦但又有着深厚情感的复杂心理刻画得十分细腻。“我”虽然不耐烦,但还是会说“长大了我给您踩腰”,这又表现出“我”对奶奶的爱与承诺,从侧面反映出“我”和奶奶之间深厚的祖孙情。

17.本题考查理解关键词句。

阅读划线句子可知,这句话运用了比喻的修辞手法,将活过的人比作“巨星”“火炬”“烛光”,形象地阐述了每个人在生命历程中都能为后人带来积极影响,只是影响的大小有所不同。句子中“巨星”光芒万丈,象征着那些对社会有卓越贡献、产生深远影响的伟大人物,他们的成就和精神如同璀璨星辰照亮了人类历史的天空。“火炬”代表着在各自领域有突出贡献的人,他们能给予人们明确的指引和强大的力量,推动社会不断向前发展。“含泪的烛光”则寓意着平凡普通的人,尽管他们的力量微弱,但也能在自己的小范围内,以善良、关爱和温暖等品质,为身边的人带来帮助和慰藉,就像烛光虽小却能在黑暗中给予人希望。同时也强调每一个生命都有其独特的意义和价值,无论这个人是伟大还是平凡,都能在世间留下属于自己的痕迹,为后人的人生道路增添一抹光亮。

18.本题考查标题的含义及作用。

阅读文本可知,文中奶奶讲述了人死后会变成星星,给走夜道儿的人照个亮儿的故事。所以“奶奶的星星”首先指的是奶奶口中那些与死去的人相关的星星,它们是奶奶独特的生命认知和美好想象的体现。与此同时,奶奶一生关爱他人,她对“我”的疼爱以及她善良、温暖的品质,就像星星一样,在“我”的生命中闪闪发光,照亮“我”成长的道路。奶奶虽然已经去世,但她的精神如同星星般永恒,一直陪伴着“我”,给“我”温暖和力量。

标题的作用有三个:其一,文章围绕“奶奶的星星”展开,从奶奶给“我”讲星星的故事,到“我”对星星的好奇与思考,再到奶奶去世后“我”对奶奶变成星星的揣想以及对生命意义的感悟,“奶奶的星星”将这些内容紧密地串联在一起,使文章结构更加严谨,层次更加清晰。其二,结合生活所学可知,“星星”给人一种温暖、神秘、美好的感觉,标题“奶奶的星星”为全文奠定了一种温馨、怀念、略带忧伤的情感基调,让读者在阅读之初就能够感受到作者对奶奶深深的怀念和敬爱之情。其三,通过“奶奶的星星”,作者表达了对奶奶的怀念,同时也借星星传达出对生命价值和意义的思考,即每一个活过的人都能像星星一样给后人的路途添些光亮,揭示了文章关于生命传承和精神延续的主题,使文章具有了更深层次的思想内涵。

19.C 20. 收拾打扮 安排座位 和李德利打架 21.家里和校门口的场景安排得简略,教室的场景安排得详细。因为《最初的开始》是《我上学啦》中的片段,写的是“我”第一次上学的情景,因此在教室里的情景描写要详细些。 22. 喜悦 环境描写 23. 勤劳、孝顺,会搭暖棚,种菜卖钱,会给生病的母亲做好吃的面食。 爱恶作剧、欺负同学,就因为“我”说不愿意跟他同桌,拿皮筋绷“我”胳膊,和“我”打架。 24.甩着身子出了教室门,双手抱在胸前,斜倚在门框上,一脸的无所谓。同学们有的捂嘴偷笑,有的吓得目瞪口呆。

【解析】19.本题考查文章内容理解。

文章开篇就提到“9 月 1 号是开学的日子”,接下来详细描述了“我”开学第一天的经历,包括起床后的准备、去学校的过程、在学校的所见所闻,比如学校的红色小门、教室的布置、同学的情况等,重点叙述了在教室里与同桌李德利发生冲突的情节。全文围绕“我”上学第一天的经历展开,所以从情节推测,该片段可能是“第三章:我上学啦”中的内容。

故选C。

20.本题考查文章内容理解。

第②段“妈把我好好打扮了一番,给两个小毛辫扎上了蝴蝶结,还把她自己用的胭脂往我脸上点了点,把我美的,偷偷照了好几回镜子”,此情节发生在家里。可概括为“精心打扮”。

第⑥段“老师点过名,让我们在教室外头按大小个排成一排,依次进入教室,第一排坐满了坐第二排,轮到我就到了最后一排靠墙的位置。”,此情节发生在教室。可概括为“安排座位”。

第⑦⑧段“刚上第二节课,李德利就和我打起来了”“我打回去了。李德利又打回来了。”,此情节同样发生在教室。可概括为“和李德利打架”。

21.本题考查详略安排。

家里的场景,作者只是简单描述了“我”怪妈妈不叫醒自己,以及妈妈为“我”精心打扮的过程,没有过多的细节和情节展开。

校门口的场景,也只是简略地写了看到大同学向老师鞠躬问好,以及自己被送进学校的情况。没有更多具体的描写。

而教室的场景则详细得多。从排座位、和同桌李德利产生冲突,到打架的具体过程都有细致的叙述。因为《最初的开始》是《我上学啦》中的片段,重点在于展现“我”上学第一天的经历和感受,而在学校的教室里发生的事情更能突出“上学”这个主题,更能体现“我”在新环境中的适应和与同学的交往,所以作者将教室的场景安排得详细,而家里和校门口的场景安排得简略。

22.本题考查人物情感和描写方法。

从文中第③段“北京的早晨,天气晴朗,万里无云,一群鸽子响着好听的哨音从我们家上空飞过,好像在祝贺我”可以看出,晴朗的天气和响着哨音飞过的鸽子,营造出了一种美好的氛围。作者运用环境描写,将鸽子的哨音联想为对自己的祝贺,烘托出了丫丫上学第一天开心、期待的心情。

23.本题考查人物形象分析。

从文章中第⑦段“刚上第二节课,李德利就和我打起来了。他拿皮筋不住地绷我胳膊,大概是因为我说了不愿意跟他坐,他恼了”可知,李德利脾气暴躁、爱欺负人,开学第一天就和丫丫发生冲突,可见他调皮捣蛋。但资料袋中提到他会搭暖棚种菜卖钱、给生病的母亲做饭,体现了他能干和孝顺的一面。

24.本题考查补充句子。

首先,我们需要回顾李德利在之前文段中所展现出的人物特点,他调皮捣蛋、脾气暴躁但又并非毫无优点。然后根据所给的写人方法来构思补充内容。选用典型事例,可以描述一个能进一步体现他性格特点的事件;描写外貌、动作、神态等,能够直观地展现他当时的情绪和态度;通过周围人的反应来间接写,比如同学们的惊讶或者老师的愤怒等。

示例:李德利二话没说,脸色瞬间变得通红,双手紧紧握拳,猛地抬起脚踢了一下旁边的墙壁,吓得周围的同学都不敢出声。

25.例文:

那一刻,我感受到了温暖

在我的记忆中,有许多温暖的时刻,但那一刻,却让我难以忘怀。

那是一个寒冬的傍晚,风呼呼地吹着,刮在脸上像刀割一样疼。我独自一人走在回家的路上,心情低落到了极点。因为刚刚结束的考试,我考得很不理想,心里充满了自责和失落。

突然,我感觉脚下一滑,整个人向前扑了出去。我重重地摔倒在地上,手掌和膝盖擦破了皮,鲜血直流。疼痛让我几乎无法动弹,我试图站起来,却又再次摔倒。

就在我感到无助的时候,一双温暖的手伸了过来。我抬起头,看到了一位陌生的阿姨。她关切地问我:“孩子,你没事吧?” 我摇摇头,说不出话来。阿姨轻轻地扶起我,帮我拍去身上的尘土,看到我流血的伤口,她皱起了眉头。“这可不行,得赶紧处理一下。” 阿姨说着,从包里拿出了纸巾,为我擦拭伤口。她的动作那么轻柔,仿佛我是她最珍贵的宝贝。她一边处理伤口,一边安慰我:“别担心,一会儿就会好的。”

那一刻,我望着阿姨慈祥的面容,心中涌起一股暖流。她的眼神中充满了关爱和担忧,让我在这寒冷的冬日里感受到了无比的温暖。

处理好伤口后,阿姨又把我送回了家。当我向她道谢时,她微笑着说:“孩子,加油!一次考试失利不算什么,只要努力,一定会好起来的。”

那一刻,我感受到了温暖。这份温暖不仅来自阿姨的帮助,更来自她的鼓励和关爱。从那以后,每当我遇到困难想要放弃的时候,总会想起那个寒冷的傍晚,想起那位陌生阿姨温暖的笑容和鼓励的话语,它让我有了勇气和力量去面对一切。

【详解】本题考查书面表达能力。

审题:

题目中的 “那一刻” 是一个特定的时间点,需要明确指出具体的时刻。 “我感受到了” 强调是自己的亲身感受,所补充的内容是这种感受的具体对象,如 “温暖”“幸福”“孤独”“喜悦” 等。

立意:

通过描述 “那一刻” 的经历和感受,表达某种情感、价值观或者成长的领悟。 可以是积极向上的,如感受到爱、勇气、坚持带来的力量;也可以是负面的,如感受到失落、痛苦后的反思与成长。

提纲:

开头:引出主题,简要介绍背景或者铺垫情绪。

中间: 详细描述 “那一刻” 发生的事情,包括时间、地点、人物、事件的起因、经过和结果。 运用多种描写手法,如动作、神态、语言、心理等,展现自己在 “那一刻” 的真实感受。 适当穿插环境描写,烘托氛围,增强情感的表达。

结尾: 总结 “那一刻” 的感受给自己带来的影响。 升华主题,表达对生活、人生的更深层次的思考或感悟。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录