第16课 明朝的对外关系 课件(26ppt+视频)

文档属性

| 名称 | 第16课 明朝的对外关系 课件(26ppt+视频) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 76.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-08 20:56:31 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

明朝的外交

明朝的外交政策和国际关系对于塑造明朝的地位和形象起着重要的作用。在明朝的两百多年统治期间,明朝外交政策经历了多次变化和发展,与世界各国建立了广泛的联系与交往。明朝的外交政策既体现了其政治特点,也反映了其文化意识。两者共同构成了明朝外交活动的重要特点,对后世产生了深远影响。

明清时期,统一多民族封建国家得到进一步巩固和发展。明初统治者进行一系列改革,大大强化了皇权。明朝一度出现强盛局面,郑和下西洋是我国乃至世界航海史上的壮举。明朝后期,统治危机不断加深,明朝政权最终在农民大起义和东北满洲势力的双重夹击下崩溃。清朝统一全国后,加强君主专制,并对西藏、新疆、南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿等进行有效管辖。面对世界形势的巨变,清朝统治者故步自封,古老的中国逐渐落后于世界发展的潮流。

第三单元

明清时期:统一多民族封建国家的巩固和发展

明清时期的时代特征:

政治上:君主专制不断加强

经济上:资本主义萌芽的出现

思想上:科举考试八股取士的实施

对外政策上:从开放到闭关锁国的转变

文化上:科技由发展而停滞,市民文学兴起

社会历史特征:统一的多民族国家的巩固和发展

明清时期是中国历史上最后一个封建帝制时期,这个时期的政治、经济、思想和社会发展都呈现出独特的时代特征。

第16课 明朝的对外关系

第三单元 统一多民族封建国家的巩固与发展

郑和下西洋

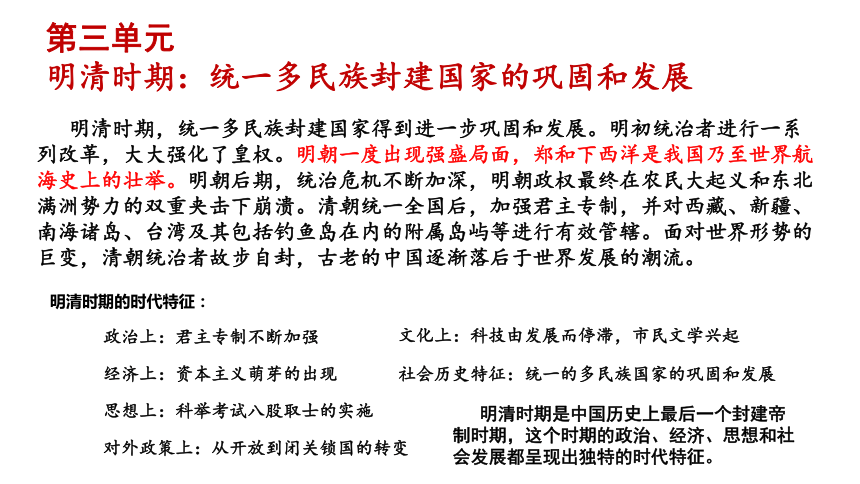

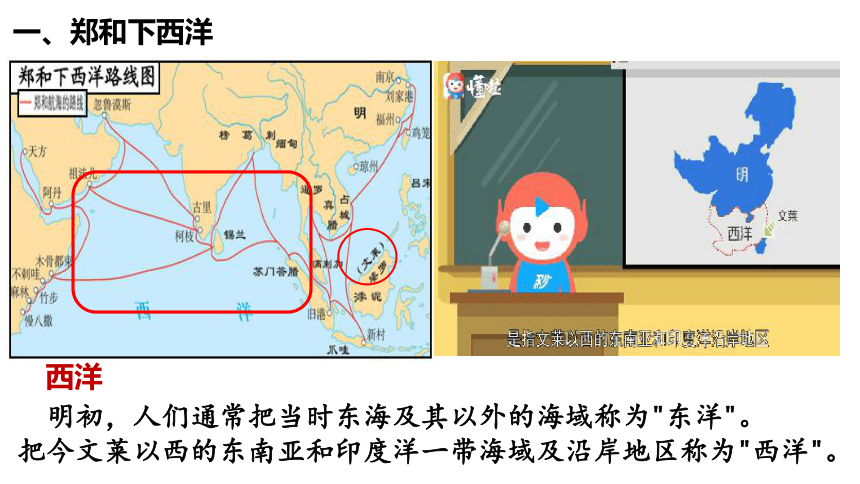

一、郑和下西洋

明初,人们通常把当时东海及其以外的海域称为"东洋"。

把今文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为"西洋"。

西洋

一、郑和下西洋

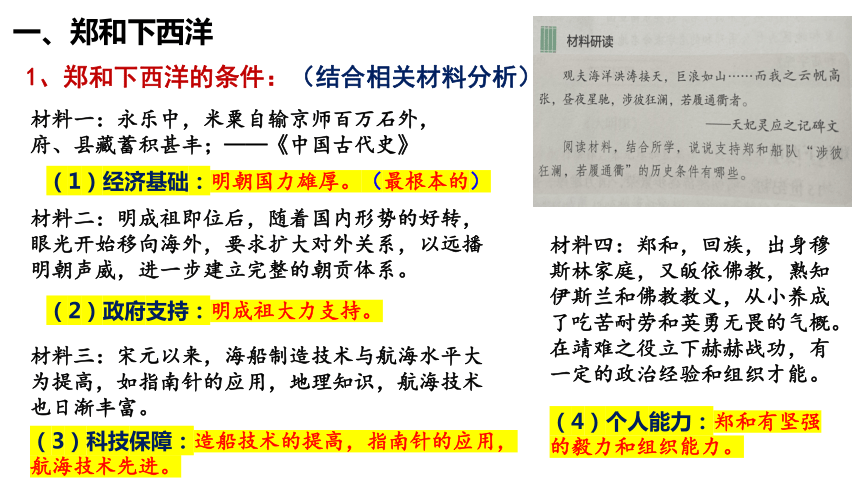

1、郑和下西洋的条件:(结合相关材料分析)

材料一:永乐中,米粟自输京师百万石外,府、县藏蓄积甚丰;——《中国古代史》

(1)经济基础:明朝国力雄厚。(最根本的)

材料二:明成祖即位后,随着国内形势的好转,眼光开始移向海外,要求扩大对外关系,以远播明朝声威,进一步建立完整的朝贡体系。

(2)政府支持:明成祖大力支持。

材料三:宋元以来,海船制造技术与航海水平大为提高,如指南针的应用,地理知识,航海技术也日渐丰富。

(3)科技保障:造船技术的提高,指南针的应用,航海技术先进。

材料四:郑和,回族,出身穆斯林家庭,又皈依佛教,熟知伊斯兰和佛教教义,从小养成了吃苦耐劳和英勇无畏的气概。在靖难之役立下赫赫战功,有一定的政治经验和组织才能。

(4)个人能力:郑和有坚强的毅力和组织能力。

一、郑和下西洋

2、郑和下西洋的目的:(结合相关材料分析)

材料1:成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和及其侪王景弘等通使西洋……

——《明史·郑和传》

材料2:我国船队战无不胜,可用之扩大经商,制伏异域,使其不敢觊觎南洋也。

材料3:西洋诸国,对明朝出品之陶瓷、丝绸等,都极喜爱……在返程中,郑和官船亦购买或交换一些中国所缺之香料,染料,宝石,象皮等等。

(1)政治目的:①寻找建文帝——个人目的

(1)政治目的:②提高明朝在国外的地位和威望——根本目的

(2)经济目的:推动中外贸易发展。

一、郑和下西洋

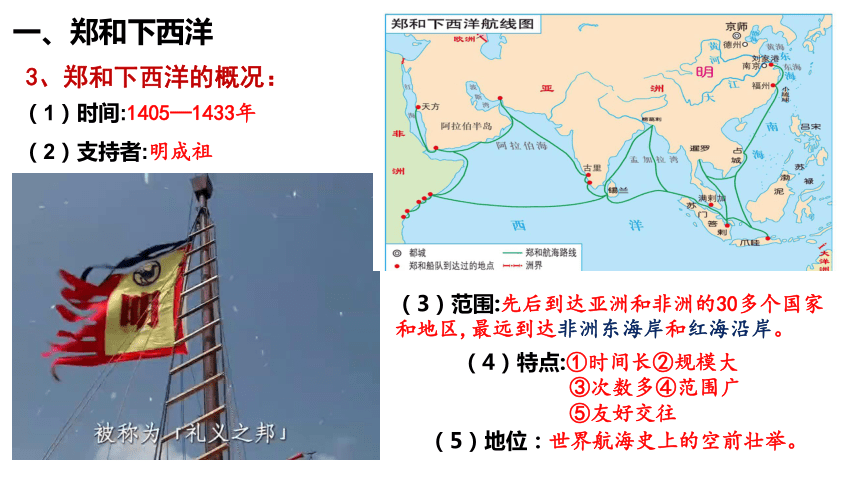

3、郑和下西洋的概况:

(1)时间:1405—1433年

(3)范围:先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

(4)特点:①时间长②规模大

③次数多④范围广

⑤友好交往

(2)支持者:明成祖

(5)地位:世界航海史上的空前壮举。

一、郑和下西洋

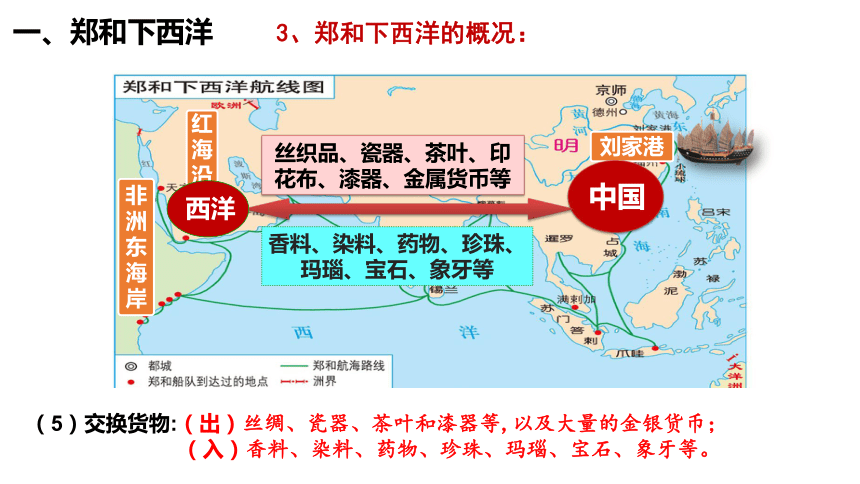

3、郑和下西洋的概况:

刘家港

红海沿岸

非洲东海岸

中国

香料、染料、药物、珍珠、玛瑙、宝石、象牙等

丝织品、瓷器、茶叶、印花布、漆器、金属货币等

西洋

(5)交换货物:(出)丝绸、瓷器、茶叶和漆器等,以及大量的金银货币;

(入)香料、染料、药物、珍珠、玛瑙、宝石、象牙等。

一、郑和下西洋

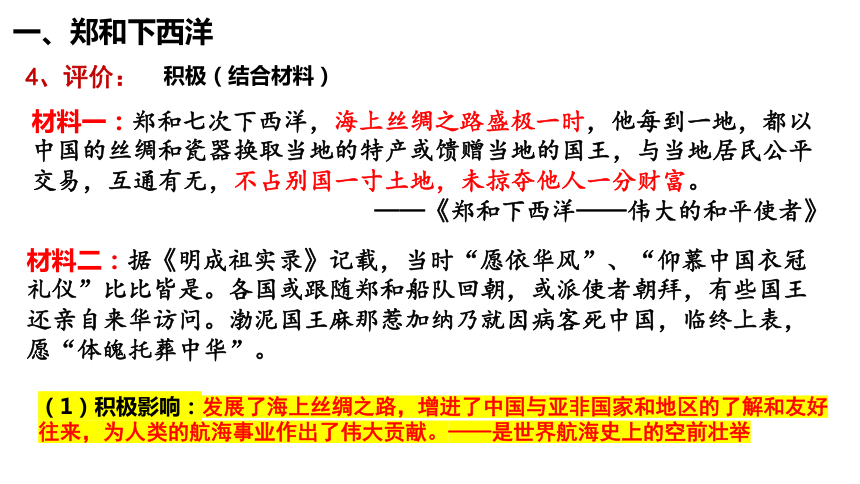

4、评价:

积极(结合材料)

材料一:郑和七次下西洋,海上丝绸之路盛极一时,他每到一地,都以中国的丝绸和瓷器换取当地的特产或馈赠当地的国王,与当地居民公平交易,互通有无,不占别国一寸土地,未掠夺他人一分财富。

——《郑和下西洋——伟大的和平使者》

材料二:据《明成祖实录》记载,当时“愿依华风”、“仰慕中国衣冠礼仪”比比皆是。各国或跟随郑和船队回朝,或派使者朝拜,有些国王还亲自来华访问。渤泥国王麻那惹加纳乃就因病客死中国,临终上表,愿“体魄托葬中华”。

(1)积极影响:发展了海上丝绸之路,增进了中国与亚非国家和地区的了解和友好往来,为人类的航海事业作出了伟大贡献。——是世界航海史上的空前壮举

一、郑和下西洋

4、评价:

消极(结合材料)

材料三:三保下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计,纵得奇宝而归,于国家何益?此特一弊政。郑和之后,再无下西洋了。

——《明史·郑和传》

材料四:即使像明代郑和七下西洋那样跨海远征,也不具有西方开拓贸易市场的海洋经济目的,仅是为了布恩信、怀远夷,达到“四海宾服”的虚幻政治目标。

——摘编自张炜、方堃《中国海疆通史》

(2)消极影响:七次大规模远航和朝贡贸易,给明政府造成了沉重的经济负担,未使中国真正走向开放,走向富强。(政治目的大于经济目的)

郑和下西洋之后明政府开始实行海禁政策,从此把辽阔的海洋拱手让给了西方探险者。

郑和下西洋会遇到哪些困难?我们应该学习他的什么精神?

1.巨大的风浪,恶劣的海上天气;

2.缺少淡水、食物等海上物资;

3.在海上可能遇到来自敌对力量的攻击(海盗等);

经国务院批准,自2005年起,每年7月11日(即郑和下西洋的日子)为中国“航海日” 。

郑和下西洋表现出来的民族精神被称为“郑和精神”,即敬业奉献、忠心报国、敢为人先、科学探索、百折不挠、奋勇拼搏、崇尚和平。

拓展探究

二、戚继光抗倭

1、倭患

倭国

倭寇

倭患

古代日本

日本武士和奸商组成的海盗武装集团

倭寇与中国海盗奸商勾结,对中国沿海地区带来的灾难

倭寇

明代《倭寇图卷》(局部)

树婴孩杆上,沃(浇)以沸汤,视其啼号,拍手笑乐。得孕妇卜度(推测)男女,刳(剖开)视中否,为胜负饮酒,积骸如陵(丘陵)。

——《明史纪事本末》

拓展思维:根据材料结合所学知识,思考明中期倭患严重的原因:

材料一:到嘉靖年间,沿海卫所空虚,战船损坏严重,所剩无几,……所存士卒也多是老弱病残,既不能御倭于海上,又不能堵截于陆上。 ——《浅析明朝倭寇问题》

材料二:滨海细民(平民),以海禁太严,生理(活)日促(艰难),转而为盗。 ——《嘉靖平倭祗役纪略》

①明朝中期,政治腐败,海防松懈;

②明朝推行海禁政策,倭寇与中国商人、海盗勾结;

材料三:公元1336年,日本开始了南北朝动乱,这种混乱的局面持续了50多年。战争结束后,日本国内留下了一大批不稳定因素,很多破产的农民、武士流亡到海岛上,他们与九州一带的不法商人相互勾结侵扰中国沿海。

③日本国内社会动荡。

戚继光(1528年-1588年),凤阳定远(今安徽定远)人,生于济宁。明朝杰出的军事家、书法家、诗人,民族英雄。嘉靖二十三年(1544年),袭父职任登州卫指挥佥事。嘉靖三十四年(1555年),调至浙江御倭前线,任宁绍台参将。

封侯非我意,

但愿海波平。

——戚继光《止止堂集》

戚继光——民族英雄

二、戚继光抗倭

2、抗倭

(1)概况

第一阶段:浙江沿海

1561年,戚继光统领“戚家军”在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患。

第二阶段:东南沿海

在福建、广东地区,与广东地区的抗倭将领带领广大军民,消灭当地的倭寇,使东南沿海的倭患基本解除。

戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上的民族英雄。

台州

福建

广东

(2)评价:

二、戚继光抗倭

2、抗倭

(3)胜利的原因

材料一:戚继光组建了戚家军,纪律严明,英勇善战……在台州九捷中,得到了广大群众的大力支持,荡平浙江的倭寇……在福建、广东,与当地明军并肩作战,剿灭那里的倭寇。

——《倭变事略》

材料二:(倭寇)大肆毁掠,……杀人无算。城边流血数十里,河内积货满千船。

——《倭变事略》

材料三: 万人一心兮泰山可撼,惟忠与义兮气冲斗牛。主将亲我兮胜如父母,干犯军法兮身不自由…… ——戚继光《凯歌》

材料四:戚继光还是一位杰出的兵器专家和军事工程家,他改造、发明了各种火攻武器;他建造的大小战船、战车,使明军水路装备优于敌人;他富有创造性的在长城上修建空心敌台,进可攻退可守,是极具特色的军事工程 。

①戚家军纪律严明,作战英勇;

②抗倭是一场反侵略的正义战争,符合人民的愿望;

③人民大力支持、军民并肩作战;

④戚继光卓越的军事指挥才能。

素

养

提

升

3

1

一年三百六十日,

多是横戈马上行。

——《马上作》

遥知百国微茫外,

未敢忘危负岁华。

——《过文登营》

封侯非我意,

但愿海波平。

——《韬钤深处》

繁霜尽是心头血,

洒向千峰秋叶丹。

——《望阙台》

淡泊名利,热爱祖国,以国家和民族的安危为己任和保家卫国的坚定信念。

【家国情怀】从这些诗句中可以感受到戚继光什么样的情怀和抱负?

4

2

三、援朝战争

1.背景

材料一:朝贡体系是从公元前3世纪一直到19世纪末存在于东南亚和中亚地区的、以中华帝国为核心的等级政治秩序体系……明时,朝贡制度以“朝贡贸易”的形式出现。“朝贡”往往是强势的中央政权向周边民族和国家宣示自己的国力,带有赏赐和炫耀的意味,经济上受益与否则无关紧要。

——杨宁一《历史学习新视野新知识》

材料二:宗藩关系是古代中国与周边关系基本形式,是基于中国古代的华夷国际秩序,具体内容为 :藩属国的国王继位,须经过宗主国 的册封,才算取得合法的地位;藩属国需定期向宗主国朝贡;宗主国负有帮助藩属国维护统治秩序的责任。

册封

纳贡称臣

宗主国

藩属国

维护藩属国统治秩序

朝鲜、琉球、越南、缅甸等;

②明朝万历年间,日本权臣丰臣秀吉发动侵略朝鲜的战争,朝鲜向中国请求援助。

①明朝,朝鲜等周边国家向中国纳贡称臣,中国对他们的国王进行册封。

三、援朝战争

2.概况:

时间: 明朝万历年间。

发动者:

日本权臣丰臣秀吉。

结果:

明朝两次出兵援助,都取得了胜利。

三、援朝战争

3.意义:

请你根据材料结合课文,从不同角度分析援朝战争胜利的意义。

材料:(明朝)万历年间,倭贼大入东国(朝鲜),八道糜烂,神宗皇帝动天下之兵,费天下之财,凭圣朝之力,天兵之威,七年然后定,到今二百年,生民之乐利皆神皇之赐也。且末年流贼(后金)之变,未必不如此,故我国以为由我而亡,没世哀慕,至于今不已。

——《仁祖实录》

①日本:沉重打击了日本的政治军事势力;

②中国:明朝的国力因此也受到削弱;

③东亚:对东亚政治军事格局产生了深远影响。

四、葡萄牙人攫取在澳门的租住权

从16世纪开始,随着新航路的开辟,欧洲殖民者开始了海外殖民扩张,葡萄牙人垄断了从欧洲到非洲、印度洋、亚洲的贸易线路。并利用这一优势开始在中国沿海地区进行侵略活动。

四、葡萄牙人攫取在澳门的租住权

1.背景:

澳门半岛

氹仔岛

路环岛

①16世纪开始,一些欧洲殖民者相继来到我国沿海地区,进行侵略活动。

海防能力薄弱 海权意识淡薄

②葡萄牙殖民者几次侵入我国的广东、福建、浙江地区,都被我国军民赶走。

2、攫取在澳门租住权的概况:

四、葡萄牙人攫取在澳门的租住权

此时侵略者只获得了居住权,澳门的领土主权仍属于中国。

(1)1553年,葡萄牙殖民者借口遇到风浪,买通广东地方官员,许诺每年缴纳白银500两,得以在澳门上岸,搭篷建屋,进行贸易。

(2)1573年,殖民者将500两白银改交明朝地方政府。取得了在澳门的租借居住权

(3)明政府在澳门设置守澳官,驻扎军队,加强对澳门的管理。

四、葡萄牙人攫取在澳门的租住权

3、葡萄眼侵占澳门的概况:

(1)1849年葡萄牙推行扩张政策,经过30多年的蚕食,占领了关庙以南的澳门半岛。

(2)1851年葡萄牙占领了氹(dàng )仔岛;

(3)1864年葡萄牙又占领路环岛。

1986年,中葡两国就澳门问题进行多轮会谈,最终于1987年签订《中葡联合声明》,宣布澳门地区是中国领土,中华人民共和国于1999年12月20日对澳门恢复行使主权

(4)1887年,清政府与葡萄牙签订《中葡友好通商条约》,确认葡萄牙可长驻澳门管理,葡萄牙由此占领澳门达四百年之久

素

养

提

升

①要继续扩大对外开放,加强与其他国家交流合作;

③国家之间交往应该以和平、互相尊重为主。

②要提高综合国力,才能维护国家领土主权完整;

结合材料分析明朝的对外关系对我们今天的外交有何启示?

④在外交舞台上树立文化自信,传播中华优秀传统文化,提升国际影响力

⑤外交政策需要根据实际情况灵活调整,以应对不断变化的安全威胁和挑战。

⑥重视国防建设,加强海防;

16明朝的对外关系

明朝前期

明朝后期

援朝战争

葡萄牙攫取在澳门的租住权

经济繁荣

国力强盛

政治腐败

海防松弛

和平交往

暴力冲突

启示:我们要重视国家综合国力的提升,加强海洋权益的保护。

郑和七下西洋

戚继光抗倭

感悟:强大的国力是一个国家和民族屹立于世界的关键。

国家实力决定外交关系

明朝的外交

明朝的外交政策和国际关系对于塑造明朝的地位和形象起着重要的作用。在明朝的两百多年统治期间,明朝外交政策经历了多次变化和发展,与世界各国建立了广泛的联系与交往。明朝的外交政策既体现了其政治特点,也反映了其文化意识。两者共同构成了明朝外交活动的重要特点,对后世产生了深远影响。

明清时期,统一多民族封建国家得到进一步巩固和发展。明初统治者进行一系列改革,大大强化了皇权。明朝一度出现强盛局面,郑和下西洋是我国乃至世界航海史上的壮举。明朝后期,统治危机不断加深,明朝政权最终在农民大起义和东北满洲势力的双重夹击下崩溃。清朝统一全国后,加强君主专制,并对西藏、新疆、南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿等进行有效管辖。面对世界形势的巨变,清朝统治者故步自封,古老的中国逐渐落后于世界发展的潮流。

第三单元

明清时期:统一多民族封建国家的巩固和发展

明清时期的时代特征:

政治上:君主专制不断加强

经济上:资本主义萌芽的出现

思想上:科举考试八股取士的实施

对外政策上:从开放到闭关锁国的转变

文化上:科技由发展而停滞,市民文学兴起

社会历史特征:统一的多民族国家的巩固和发展

明清时期是中国历史上最后一个封建帝制时期,这个时期的政治、经济、思想和社会发展都呈现出独特的时代特征。

第16课 明朝的对外关系

第三单元 统一多民族封建国家的巩固与发展

郑和下西洋

一、郑和下西洋

明初,人们通常把当时东海及其以外的海域称为"东洋"。

把今文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为"西洋"。

西洋

一、郑和下西洋

1、郑和下西洋的条件:(结合相关材料分析)

材料一:永乐中,米粟自输京师百万石外,府、县藏蓄积甚丰;——《中国古代史》

(1)经济基础:明朝国力雄厚。(最根本的)

材料二:明成祖即位后,随着国内形势的好转,眼光开始移向海外,要求扩大对外关系,以远播明朝声威,进一步建立完整的朝贡体系。

(2)政府支持:明成祖大力支持。

材料三:宋元以来,海船制造技术与航海水平大为提高,如指南针的应用,地理知识,航海技术也日渐丰富。

(3)科技保障:造船技术的提高,指南针的应用,航海技术先进。

材料四:郑和,回族,出身穆斯林家庭,又皈依佛教,熟知伊斯兰和佛教教义,从小养成了吃苦耐劳和英勇无畏的气概。在靖难之役立下赫赫战功,有一定的政治经验和组织才能。

(4)个人能力:郑和有坚强的毅力和组织能力。

一、郑和下西洋

2、郑和下西洋的目的:(结合相关材料分析)

材料1:成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和及其侪王景弘等通使西洋……

——《明史·郑和传》

材料2:我国船队战无不胜,可用之扩大经商,制伏异域,使其不敢觊觎南洋也。

材料3:西洋诸国,对明朝出品之陶瓷、丝绸等,都极喜爱……在返程中,郑和官船亦购买或交换一些中国所缺之香料,染料,宝石,象皮等等。

(1)政治目的:①寻找建文帝——个人目的

(1)政治目的:②提高明朝在国外的地位和威望——根本目的

(2)经济目的:推动中外贸易发展。

一、郑和下西洋

3、郑和下西洋的概况:

(1)时间:1405—1433年

(3)范围:先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

(4)特点:①时间长②规模大

③次数多④范围广

⑤友好交往

(2)支持者:明成祖

(5)地位:世界航海史上的空前壮举。

一、郑和下西洋

3、郑和下西洋的概况:

刘家港

红海沿岸

非洲东海岸

中国

香料、染料、药物、珍珠、玛瑙、宝石、象牙等

丝织品、瓷器、茶叶、印花布、漆器、金属货币等

西洋

(5)交换货物:(出)丝绸、瓷器、茶叶和漆器等,以及大量的金银货币;

(入)香料、染料、药物、珍珠、玛瑙、宝石、象牙等。

一、郑和下西洋

4、评价:

积极(结合材料)

材料一:郑和七次下西洋,海上丝绸之路盛极一时,他每到一地,都以中国的丝绸和瓷器换取当地的特产或馈赠当地的国王,与当地居民公平交易,互通有无,不占别国一寸土地,未掠夺他人一分财富。

——《郑和下西洋——伟大的和平使者》

材料二:据《明成祖实录》记载,当时“愿依华风”、“仰慕中国衣冠礼仪”比比皆是。各国或跟随郑和船队回朝,或派使者朝拜,有些国王还亲自来华访问。渤泥国王麻那惹加纳乃就因病客死中国,临终上表,愿“体魄托葬中华”。

(1)积极影响:发展了海上丝绸之路,增进了中国与亚非国家和地区的了解和友好往来,为人类的航海事业作出了伟大贡献。——是世界航海史上的空前壮举

一、郑和下西洋

4、评价:

消极(结合材料)

材料三:三保下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计,纵得奇宝而归,于国家何益?此特一弊政。郑和之后,再无下西洋了。

——《明史·郑和传》

材料四:即使像明代郑和七下西洋那样跨海远征,也不具有西方开拓贸易市场的海洋经济目的,仅是为了布恩信、怀远夷,达到“四海宾服”的虚幻政治目标。

——摘编自张炜、方堃《中国海疆通史》

(2)消极影响:七次大规模远航和朝贡贸易,给明政府造成了沉重的经济负担,未使中国真正走向开放,走向富强。(政治目的大于经济目的)

郑和下西洋之后明政府开始实行海禁政策,从此把辽阔的海洋拱手让给了西方探险者。

郑和下西洋会遇到哪些困难?我们应该学习他的什么精神?

1.巨大的风浪,恶劣的海上天气;

2.缺少淡水、食物等海上物资;

3.在海上可能遇到来自敌对力量的攻击(海盗等);

经国务院批准,自2005年起,每年7月11日(即郑和下西洋的日子)为中国“航海日” 。

郑和下西洋表现出来的民族精神被称为“郑和精神”,即敬业奉献、忠心报国、敢为人先、科学探索、百折不挠、奋勇拼搏、崇尚和平。

拓展探究

二、戚继光抗倭

1、倭患

倭国

倭寇

倭患

古代日本

日本武士和奸商组成的海盗武装集团

倭寇与中国海盗奸商勾结,对中国沿海地区带来的灾难

倭寇

明代《倭寇图卷》(局部)

树婴孩杆上,沃(浇)以沸汤,视其啼号,拍手笑乐。得孕妇卜度(推测)男女,刳(剖开)视中否,为胜负饮酒,积骸如陵(丘陵)。

——《明史纪事本末》

拓展思维:根据材料结合所学知识,思考明中期倭患严重的原因:

材料一:到嘉靖年间,沿海卫所空虚,战船损坏严重,所剩无几,……所存士卒也多是老弱病残,既不能御倭于海上,又不能堵截于陆上。 ——《浅析明朝倭寇问题》

材料二:滨海细民(平民),以海禁太严,生理(活)日促(艰难),转而为盗。 ——《嘉靖平倭祗役纪略》

①明朝中期,政治腐败,海防松懈;

②明朝推行海禁政策,倭寇与中国商人、海盗勾结;

材料三:公元1336年,日本开始了南北朝动乱,这种混乱的局面持续了50多年。战争结束后,日本国内留下了一大批不稳定因素,很多破产的农民、武士流亡到海岛上,他们与九州一带的不法商人相互勾结侵扰中国沿海。

③日本国内社会动荡。

戚继光(1528年-1588年),凤阳定远(今安徽定远)人,生于济宁。明朝杰出的军事家、书法家、诗人,民族英雄。嘉靖二十三年(1544年),袭父职任登州卫指挥佥事。嘉靖三十四年(1555年),调至浙江御倭前线,任宁绍台参将。

封侯非我意,

但愿海波平。

——戚继光《止止堂集》

戚继光——民族英雄

二、戚继光抗倭

2、抗倭

(1)概况

第一阶段:浙江沿海

1561年,戚继光统领“戚家军”在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患。

第二阶段:东南沿海

在福建、广东地区,与广东地区的抗倭将领带领广大军民,消灭当地的倭寇,使东南沿海的倭患基本解除。

戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上的民族英雄。

台州

福建

广东

(2)评价:

二、戚继光抗倭

2、抗倭

(3)胜利的原因

材料一:戚继光组建了戚家军,纪律严明,英勇善战……在台州九捷中,得到了广大群众的大力支持,荡平浙江的倭寇……在福建、广东,与当地明军并肩作战,剿灭那里的倭寇。

——《倭变事略》

材料二:(倭寇)大肆毁掠,……杀人无算。城边流血数十里,河内积货满千船。

——《倭变事略》

材料三: 万人一心兮泰山可撼,惟忠与义兮气冲斗牛。主将亲我兮胜如父母,干犯军法兮身不自由…… ——戚继光《凯歌》

材料四:戚继光还是一位杰出的兵器专家和军事工程家,他改造、发明了各种火攻武器;他建造的大小战船、战车,使明军水路装备优于敌人;他富有创造性的在长城上修建空心敌台,进可攻退可守,是极具特色的军事工程 。

①戚家军纪律严明,作战英勇;

②抗倭是一场反侵略的正义战争,符合人民的愿望;

③人民大力支持、军民并肩作战;

④戚继光卓越的军事指挥才能。

素

养

提

升

3

1

一年三百六十日,

多是横戈马上行。

——《马上作》

遥知百国微茫外,

未敢忘危负岁华。

——《过文登营》

封侯非我意,

但愿海波平。

——《韬钤深处》

繁霜尽是心头血,

洒向千峰秋叶丹。

——《望阙台》

淡泊名利,热爱祖国,以国家和民族的安危为己任和保家卫国的坚定信念。

【家国情怀】从这些诗句中可以感受到戚继光什么样的情怀和抱负?

4

2

三、援朝战争

1.背景

材料一:朝贡体系是从公元前3世纪一直到19世纪末存在于东南亚和中亚地区的、以中华帝国为核心的等级政治秩序体系……明时,朝贡制度以“朝贡贸易”的形式出现。“朝贡”往往是强势的中央政权向周边民族和国家宣示自己的国力,带有赏赐和炫耀的意味,经济上受益与否则无关紧要。

——杨宁一《历史学习新视野新知识》

材料二:宗藩关系是古代中国与周边关系基本形式,是基于中国古代的华夷国际秩序,具体内容为 :藩属国的国王继位,须经过宗主国 的册封,才算取得合法的地位;藩属国需定期向宗主国朝贡;宗主国负有帮助藩属国维护统治秩序的责任。

册封

纳贡称臣

宗主国

藩属国

维护藩属国统治秩序

朝鲜、琉球、越南、缅甸等;

②明朝万历年间,日本权臣丰臣秀吉发动侵略朝鲜的战争,朝鲜向中国请求援助。

①明朝,朝鲜等周边国家向中国纳贡称臣,中国对他们的国王进行册封。

三、援朝战争

2.概况:

时间: 明朝万历年间。

发动者:

日本权臣丰臣秀吉。

结果:

明朝两次出兵援助,都取得了胜利。

三、援朝战争

3.意义:

请你根据材料结合课文,从不同角度分析援朝战争胜利的意义。

材料:(明朝)万历年间,倭贼大入东国(朝鲜),八道糜烂,神宗皇帝动天下之兵,费天下之财,凭圣朝之力,天兵之威,七年然后定,到今二百年,生民之乐利皆神皇之赐也。且末年流贼(后金)之变,未必不如此,故我国以为由我而亡,没世哀慕,至于今不已。

——《仁祖实录》

①日本:沉重打击了日本的政治军事势力;

②中国:明朝的国力因此也受到削弱;

③东亚:对东亚政治军事格局产生了深远影响。

四、葡萄牙人攫取在澳门的租住权

从16世纪开始,随着新航路的开辟,欧洲殖民者开始了海外殖民扩张,葡萄牙人垄断了从欧洲到非洲、印度洋、亚洲的贸易线路。并利用这一优势开始在中国沿海地区进行侵略活动。

四、葡萄牙人攫取在澳门的租住权

1.背景:

澳门半岛

氹仔岛

路环岛

①16世纪开始,一些欧洲殖民者相继来到我国沿海地区,进行侵略活动。

海防能力薄弱 海权意识淡薄

②葡萄牙殖民者几次侵入我国的广东、福建、浙江地区,都被我国军民赶走。

2、攫取在澳门租住权的概况:

四、葡萄牙人攫取在澳门的租住权

此时侵略者只获得了居住权,澳门的领土主权仍属于中国。

(1)1553年,葡萄牙殖民者借口遇到风浪,买通广东地方官员,许诺每年缴纳白银500两,得以在澳门上岸,搭篷建屋,进行贸易。

(2)1573年,殖民者将500两白银改交明朝地方政府。取得了在澳门的租借居住权

(3)明政府在澳门设置守澳官,驻扎军队,加强对澳门的管理。

四、葡萄牙人攫取在澳门的租住权

3、葡萄眼侵占澳门的概况:

(1)1849年葡萄牙推行扩张政策,经过30多年的蚕食,占领了关庙以南的澳门半岛。

(2)1851年葡萄牙占领了氹(dàng )仔岛;

(3)1864年葡萄牙又占领路环岛。

1986年,中葡两国就澳门问题进行多轮会谈,最终于1987年签订《中葡联合声明》,宣布澳门地区是中国领土,中华人民共和国于1999年12月20日对澳门恢复行使主权

(4)1887年,清政府与葡萄牙签订《中葡友好通商条约》,确认葡萄牙可长驻澳门管理,葡萄牙由此占领澳门达四百年之久

素

养

提

升

①要继续扩大对外开放,加强与其他国家交流合作;

③国家之间交往应该以和平、互相尊重为主。

②要提高综合国力,才能维护国家领土主权完整;

结合材料分析明朝的对外关系对我们今天的外交有何启示?

④在外交舞台上树立文化自信,传播中华优秀传统文化,提升国际影响力

⑤外交政策需要根据实际情况灵活调整,以应对不断变化的安全威胁和挑战。

⑥重视国防建设,加强海防;

16明朝的对外关系

明朝前期

明朝后期

援朝战争

葡萄牙攫取在澳门的租住权

经济繁荣

国力强盛

政治腐败

海防松弛

和平交往

暴力冲突

启示:我们要重视国家综合国力的提升,加强海洋权益的保护。

郑和七下西洋

戚继光抗倭

感悟:强大的国力是一个国家和民族屹立于世界的关键。

国家实力决定外交关系

同课章节目录