第17课《短文两篇——爱莲说》课件

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

——周敦颐——

爱

莲

说

1.了解有关“说”和作者的文学常识。 ——重点

2.疏通文意,掌握文中涉及到的常用文言词语。 ——重点

3.理解学习托物言志的手法,了解作者高尚的情操,培养正确的价值观和人生观。 ——难点

学习目标

同学们,你们知道“花中四君子”分别是哪些呢 对,梅兰竹菊,他们一直是我国历代文人墨客的钟爱之物,但偏偏有一位哲学家称莲花为花中君子,并以一篇《爱莲说》在文坛名流千古,这个人就是宋代理学的开山鼻祖--周敦颐。今天就让我们一起走进他的千古名篇《爱莲说》,来感受莲花的君子之风!

新课导入

说是古代用以记叙、议论或说明等方式来阐述事理的文体,也可以发表议论或记叙事物,都是为了阐明一个道理。说往往是借一件事情或一种现象来表述作者对某些事物或问题的见解,篇幅一般不长,跟杂文大体相似。

文学常识

文章大多数的句子都不对称,只有少数是对称的,比如“牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也”是骈句,其他的是散句,所以这篇铭文以散句为主,间有骈句,骈散结合。

文学常识

周敦颐,又名周元皓,原名周敦实,字茂叔,谥号元公,世称濂溪先生。是北宋五子(北宋五子是指北宋周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐。他们对北宋哲学思想的发展起了重要作用)之一,宋朝理学思想的开山鼻祖,文学家、哲学家。

文学常识

文意疏通

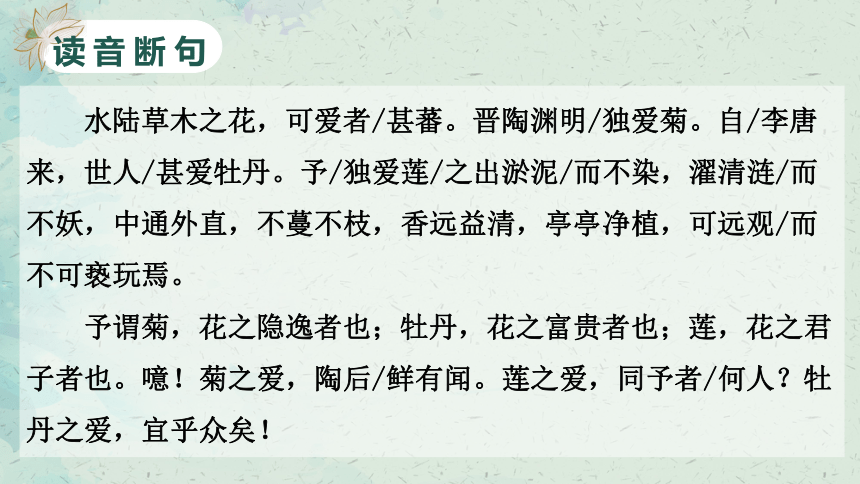

水陆草木之花,可爱者/甚蕃。晋陶渊明/独爱菊。自/李唐来,世人/甚爱牡丹。予/独爱莲/之出淤泥/而不染,濯清涟/而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观/而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后/鲜有闻。莲之爱,同予者/何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

读音断句

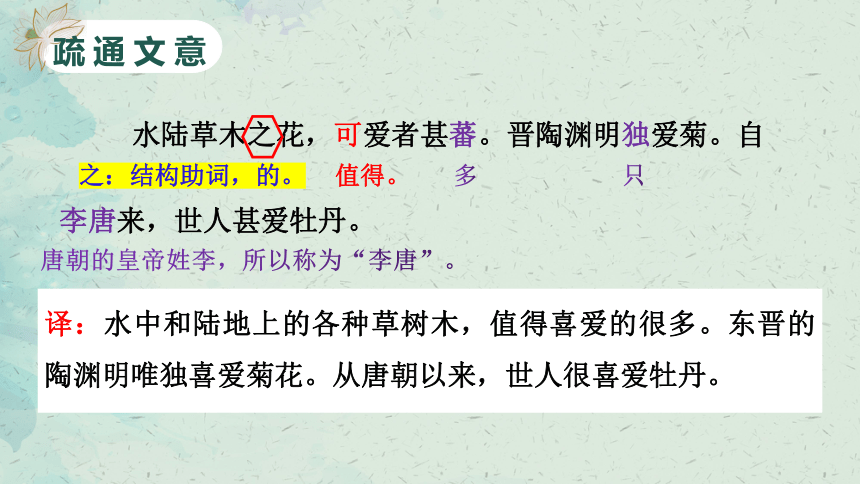

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。

译:水中和陆地上的各种草树木,值得喜爱的很多。东晋的陶渊明唯独喜爱菊花。从唐朝以来,世人很喜爱牡丹。

之:结构助词,的。

疏通文意

值得。

只

唐朝的皇帝姓李,所以称为“李唐”。

多

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

之:主谓间,取独不译。

表转折,但、却。

淤泥:河沟、池塘里积存的污泥。 染:沾染(污秽)。

濯:洗。 涟:水波。 妖:过分艳丽。

益:更加。

亭亭净植:洁净地挺立。亭亭,耸立的样子。植,竖立。

亵玩:靠近玩赏。亵,亲近而不庄重。 焉:语气词。

表转折,但、却。

译:我唯独喜爱莲花从淤泥中长出却不受沾染,经过清水的洗涤却不显得妖艳。(它的茎)中间贯通外形挺直,不生蔓,也不长枝。香气传播更加清香,笔直洁净地竖立在水中。(人们)可以远远地观赏(莲),但是不可靠近玩弄它啊。

疏通文意

予谓菊,花之隐逸者也 ;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

之:助词,的。

表判断。

译:我认为菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中的君子。

认为。

隐居避世。这里是说菊花不与别的花争奇斗艳。

疏通文意

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

之:助词,的。

译:唉!对于菊花的喜爱,在陶渊明以后很少听到了。对于莲花的喜爱,和我一样的还有谁?(对于)牡丹的喜爱,人数当然就很多了!

叹词,表示感慨。

少。

像我一样的还有什么人呢?

人应当很多了。宜,应当。

疏通文意

内容理解

1、文章题目叫做《爱莲说》,那作者对莲的“爱”体现在哪里 在文中找到相关句子圈画出来。

整体感知

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

2、在作者眼里,莲花就是花中的君子。既然是君子,必然拥有美好的品质,作者写了莲的哪些品质呢 请结合原文回答,五分钟的时间小组讨论。

整体感知

①生长环境

出淤泥而不染,濯清涟而不妖

高洁、质朴、洁身自好。

不与世俗同流合污、不孤高自取。

2、在作者眼里,莲花就是花中的君子。既然是君子,必然拥有美好的品质,作者写了莲的哪些品质呢 请结合原文回答,五分钟的时间小组讨论。

整体感知

②体态气味

中通外直,不蔓不枝

香远益清

通达事理、品行方正、不攀附权贵。

幽香、声名远播、美名远扬。

2、在作者眼里,莲花就是花中的君子。既然是君子,必然拥有美好的品质,作者写了莲的哪些品质呢 请结合原文回答,五分钟的时间小组讨论。

整体感知

③风度气质

亭亭净植

可远观而不可亵玩焉

仪态庄重、洁净挺拔、卓尔不群

端庄、清高、气节高尚,

3、既然这一段话早已将莲的品质写完,足以表达对莲的喜爱,为什么还要写另外两种花呢 文章几次提到了其他的花。

整体感知

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。

开篇泛写“水陆草木之花”,为下文写菊花、牡丹、莲花做铺垫。

3、既然这一段话早已将莲的品质写完,足以表达对莲的喜爱,为什么还要写另外两种花呢 文章几次提到了其他的花。

整体感知

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

整体感知

菊花凌霜开放

隐士的象征

陶渊明“不愿为五斗米折腰”

隐居

为什么说菊是花之隐逸者?陶渊明为何对菊情有独钟?

《饮酒》

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

此中有真意,欲辨已忘言。

他远离污浊的官场、喧嚣的尘世,归隐田园后的悠然自得、闲适恬淡的隐居生活。

整体感知

为什么说牡丹是富贵者的象征?世人甚爱牡丹反映了人们怎样的生活态度呢?

牡丹绚丽浓艳,国色天香,因此它是雍容华贵的象征。唐朝初期,特别推崇牡丹,把它视为珍品,誉为国花。到贞元时,对牡丹的赏玩,更成为盛行长安的风气。暮春时节,车水马龙,权贵们不惜高价争相购买。

整体感知

“惟有牡丹真国色,花开时节动京城。”

——唐·刘禹锡《赏牡丹》

“三条九陌花时节,万马千车看牡丹。”

——徐凝

作者用“牡丹之爱,宜乎众矣”婉曲地批判了当时趋炎附势、追求富贵的世风。

整体感知

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

正衬

反衬

【类比】【排比】

菊花开于秋季,迎寒冒霜,清高避世,象征隐逸者

牡丹,花色艳丽,雍容华贵,象征富贵者。

不慕名利、洁身自好

整体感知

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

“鲜”叹爱菊花的人少,实际上既是惋惜像陶渊明这样真正的隐士太少,也表明自己不愿消极出世的态度。

用感叹的方式,再次表明自己的人生态度

“何人”叹爱莲者少,实叹与自己一样不慕名利、洁身自好的人太少,表达了对世人缺少君子之德的遗憾之情

“众”“宜”叹爱牡丹者多,实则感叹世间爱慕富贵、追名逐利的人太多,表达了对追名逐利、趋炎附势的恶浊世风的摒弃。

托物

言志

隐逸者

富贵者

陶之爱

众之爱

生长环境

体态香气

风度气质

高洁质朴

不同流合污

通达事理

声名远播

气节高尚

令人敬佩

莲花

君子

全文以物喻人,托物言志,通过对莲花的描写和赞美,歌颂了君子“出淤泥而不染”的美德。表达了作者不与世俗同流合污的高尚品格和对追名逐利的事态的厌恶和鄙视。

课堂小结

人品甚高 胸怀洒落

如光风霁月

廉于取名而锐于求志

薄于徼福而厚于得民

菲于奉身而燕及茕嫠

陋于希世而尚友千古

——黄庭坚

拓展延伸

君子

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

不要人夸好颜色,只流清气满乾坤。

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

拓展延伸

烘云托月,众花品性独爱莲

借物抒情,君子美德永传承

——周敦颐——

爱

莲

说

1.了解有关“说”和作者的文学常识。 ——重点

2.疏通文意,掌握文中涉及到的常用文言词语。 ——重点

3.理解学习托物言志的手法,了解作者高尚的情操,培养正确的价值观和人生观。 ——难点

学习目标

同学们,你们知道“花中四君子”分别是哪些呢 对,梅兰竹菊,他们一直是我国历代文人墨客的钟爱之物,但偏偏有一位哲学家称莲花为花中君子,并以一篇《爱莲说》在文坛名流千古,这个人就是宋代理学的开山鼻祖--周敦颐。今天就让我们一起走进他的千古名篇《爱莲说》,来感受莲花的君子之风!

新课导入

说是古代用以记叙、议论或说明等方式来阐述事理的文体,也可以发表议论或记叙事物,都是为了阐明一个道理。说往往是借一件事情或一种现象来表述作者对某些事物或问题的见解,篇幅一般不长,跟杂文大体相似。

文学常识

文章大多数的句子都不对称,只有少数是对称的,比如“牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也”是骈句,其他的是散句,所以这篇铭文以散句为主,间有骈句,骈散结合。

文学常识

周敦颐,又名周元皓,原名周敦实,字茂叔,谥号元公,世称濂溪先生。是北宋五子(北宋五子是指北宋周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐。他们对北宋哲学思想的发展起了重要作用)之一,宋朝理学思想的开山鼻祖,文学家、哲学家。

文学常识

文意疏通

水陆草木之花,可爱者/甚蕃。晋陶渊明/独爱菊。自/李唐来,世人/甚爱牡丹。予/独爱莲/之出淤泥/而不染,濯清涟/而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观/而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后/鲜有闻。莲之爱,同予者/何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

读音断句

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。

译:水中和陆地上的各种草树木,值得喜爱的很多。东晋的陶渊明唯独喜爱菊花。从唐朝以来,世人很喜爱牡丹。

之:结构助词,的。

疏通文意

值得。

只

唐朝的皇帝姓李,所以称为“李唐”。

多

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

之:主谓间,取独不译。

表转折,但、却。

淤泥:河沟、池塘里积存的污泥。 染:沾染(污秽)。

濯:洗。 涟:水波。 妖:过分艳丽。

益:更加。

亭亭净植:洁净地挺立。亭亭,耸立的样子。植,竖立。

亵玩:靠近玩赏。亵,亲近而不庄重。 焉:语气词。

表转折,但、却。

译:我唯独喜爱莲花从淤泥中长出却不受沾染,经过清水的洗涤却不显得妖艳。(它的茎)中间贯通外形挺直,不生蔓,也不长枝。香气传播更加清香,笔直洁净地竖立在水中。(人们)可以远远地观赏(莲),但是不可靠近玩弄它啊。

疏通文意

予谓菊,花之隐逸者也 ;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

之:助词,的。

表判断。

译:我认为菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中的君子。

认为。

隐居避世。这里是说菊花不与别的花争奇斗艳。

疏通文意

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

之:助词,的。

译:唉!对于菊花的喜爱,在陶渊明以后很少听到了。对于莲花的喜爱,和我一样的还有谁?(对于)牡丹的喜爱,人数当然就很多了!

叹词,表示感慨。

少。

像我一样的还有什么人呢?

人应当很多了。宜,应当。

疏通文意

内容理解

1、文章题目叫做《爱莲说》,那作者对莲的“爱”体现在哪里 在文中找到相关句子圈画出来。

整体感知

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

2、在作者眼里,莲花就是花中的君子。既然是君子,必然拥有美好的品质,作者写了莲的哪些品质呢 请结合原文回答,五分钟的时间小组讨论。

整体感知

①生长环境

出淤泥而不染,濯清涟而不妖

高洁、质朴、洁身自好。

不与世俗同流合污、不孤高自取。

2、在作者眼里,莲花就是花中的君子。既然是君子,必然拥有美好的品质,作者写了莲的哪些品质呢 请结合原文回答,五分钟的时间小组讨论。

整体感知

②体态气味

中通外直,不蔓不枝

香远益清

通达事理、品行方正、不攀附权贵。

幽香、声名远播、美名远扬。

2、在作者眼里,莲花就是花中的君子。既然是君子,必然拥有美好的品质,作者写了莲的哪些品质呢 请结合原文回答,五分钟的时间小组讨论。

整体感知

③风度气质

亭亭净植

可远观而不可亵玩焉

仪态庄重、洁净挺拔、卓尔不群

端庄、清高、气节高尚,

3、既然这一段话早已将莲的品质写完,足以表达对莲的喜爱,为什么还要写另外两种花呢 文章几次提到了其他的花。

整体感知

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。

开篇泛写“水陆草木之花”,为下文写菊花、牡丹、莲花做铺垫。

3、既然这一段话早已将莲的品质写完,足以表达对莲的喜爱,为什么还要写另外两种花呢 文章几次提到了其他的花。

整体感知

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

整体感知

菊花凌霜开放

隐士的象征

陶渊明“不愿为五斗米折腰”

隐居

为什么说菊是花之隐逸者?陶渊明为何对菊情有独钟?

《饮酒》

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

此中有真意,欲辨已忘言。

他远离污浊的官场、喧嚣的尘世,归隐田园后的悠然自得、闲适恬淡的隐居生活。

整体感知

为什么说牡丹是富贵者的象征?世人甚爱牡丹反映了人们怎样的生活态度呢?

牡丹绚丽浓艳,国色天香,因此它是雍容华贵的象征。唐朝初期,特别推崇牡丹,把它视为珍品,誉为国花。到贞元时,对牡丹的赏玩,更成为盛行长安的风气。暮春时节,车水马龙,权贵们不惜高价争相购买。

整体感知

“惟有牡丹真国色,花开时节动京城。”

——唐·刘禹锡《赏牡丹》

“三条九陌花时节,万马千车看牡丹。”

——徐凝

作者用“牡丹之爱,宜乎众矣”婉曲地批判了当时趋炎附势、追求富贵的世风。

整体感知

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

正衬

反衬

【类比】【排比】

菊花开于秋季,迎寒冒霜,清高避世,象征隐逸者

牡丹,花色艳丽,雍容华贵,象征富贵者。

不慕名利、洁身自好

整体感知

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

“鲜”叹爱菊花的人少,实际上既是惋惜像陶渊明这样真正的隐士太少,也表明自己不愿消极出世的态度。

用感叹的方式,再次表明自己的人生态度

“何人”叹爱莲者少,实叹与自己一样不慕名利、洁身自好的人太少,表达了对世人缺少君子之德的遗憾之情

“众”“宜”叹爱牡丹者多,实则感叹世间爱慕富贵、追名逐利的人太多,表达了对追名逐利、趋炎附势的恶浊世风的摒弃。

托物

言志

隐逸者

富贵者

陶之爱

众之爱

生长环境

体态香气

风度气质

高洁质朴

不同流合污

通达事理

声名远播

气节高尚

令人敬佩

莲花

君子

全文以物喻人,托物言志,通过对莲花的描写和赞美,歌颂了君子“出淤泥而不染”的美德。表达了作者不与世俗同流合污的高尚品格和对追名逐利的事态的厌恶和鄙视。

课堂小结

人品甚高 胸怀洒落

如光风霁月

廉于取名而锐于求志

薄于徼福而厚于得民

菲于奉身而燕及茕嫠

陋于希世而尚友千古

——黄庭坚

拓展延伸

君子

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

不要人夸好颜色,只流清气满乾坤。

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

拓展延伸

烘云托月,众花品性独爱莲

借物抒情,君子美德永传承

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读