17 短文两篇 《爱莲说》课件

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

《爱莲说》

周敦颐

学习目标

了解“说”这一古代文体。有感情地朗诵课文。

学习托物言志、衬托等写作手法及其作用。

理解并学习作者不慕名利、洁身自好的生活态度,感受其高雅脱俗的思想情怀。

诗词接龙

江南可采莲,莲叶何田田。——佚名

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。——杨万里

最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。——辛弃疾

竹喧归浣女,莲动下渔舟。——王维

秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。——李商隐

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。——杨万里

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。——杨万里

叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举。——周邦彦

荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。——王昌龄

荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。——苏轼

文体知识

说是古代用以记叙、议论或说明等方式来阐述事理的文体,也可以发表议论或记叙事物,都是为了阐明一个道理。说往往是借一件事情或一种现象来表述作者对某些事物或问题的见解,篇幅一般不长。跟杂文大体相似。其语言通常简洁明了,寓意深刻;写法灵活,通常采以小见大的办法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理,这就是我们所说的“托物寓意”。例如《爱莲说》《马说》《捕蛇者说》《师说》等。

文体知识

托物言志是一种常见的表现手法。所谓托物言志,也称寄意于物,是指诗人运用象征或起兴等手法,通过描绘客观上事物的某一个方面的特征来表达作者情感或揭示作品的主旨。采用托物言志法的文章特点是:用某一物品来比拟或象征某种精神、品格、思想、感情等。要写好这样的文章,就要掌握好“物品”与“志向”, “物品”与“感情”的内在联系。首先是物品的主要特点要与自己的志向和意愿有某种相同点和相似点。其次,描述时,自己的志向要以物品的特点为核心。物品要能表达自己的意愿。托物言志的写作方法,最常用的有比喻、拟人、象征,对比等。作用:使文章更含蓄,有诗意,运用眼前之物,寄托深远之意;把抽象的事理表现为具体的可感知的形象。

作者介绍

周敦颐 原名敦实,字茂叔,因避宋英宗名讳而改名为敦颐,号濂溪,世称濂溪先生,道州营道楼田堡人。与邵雍、张载、程颢、程颐并称北宋五子。中国北宋时期官员、文学家、理学家。 周敦颐出身官宦世家,从小受到良好的文化教养。作为学者型官僚,周敦颐延续了自汉代以来的官教合一的传统,在理政之余,还讲学授课,并有多部著作传世。他的文学造诣也很高,被誉为“文以载道”的典范。熙宁六年(1073年),周敦颐去世,宋神宗赐谥“元”,人称“元公”,《宋史》以“洗冤泽物”作为对他的评价。

周敦颐创立了乾元、太极、诚道创生的宇宙论体系与“主静立人极”的修身模式,其为学方向与义理架构对宋明理学不同派别均有重要影响,就此而称其为“道学宗主”亦不为过。其主要著作有《太极图说》《通书》《爱莲说》等。

背景链接

据清邓显鹤《周子全书》《年谱》记载:“八年癸卯。先生四十七,正月七日,行县至于都,邀余杭钱建侯(拓)、四明沈希颜游岩题石,并有诗刻石。五月,作《爱莲说》,沈希颜书,五抟篆额。钱拓上石,即十五日事也。”先生四十七,即嘉祐八年(1063)。《赣州府志》记有爱莲书院,云:“爱莲书院在城北,其地原为督学试院,有周茂叔莲池遗迹。”又有爱莲亭条目:“濂溪书院旧在东北玉虚观左······”这些记载充分证明,北宋嘉祐六年(1061)至治平元年(1064)周敦颐任虔州通判时,已建莲池,并于嘉祐八年五月在此地已挥笔题写《爱莲说》。

节奏划分

水陆/草木之花,可爱者/甚蕃。晋/陶渊明/独爱菊;自李唐来,世人/盛爱牡丹;予/独爱莲之/出淤泥而不染,濯清涟/而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭/净植,可远观/而不可亵玩焉。予谓菊,花之/隐逸者也;牡丹,花之/富贵者也;莲,花之/君子者也。噫!菊/之爱,陶后/鲜有闻。莲之爱,同予者/何人;牡丹之爱,宜乎/众矣!

fán

yū

zhuó

lián

xiè

màn

yī

xiǎn

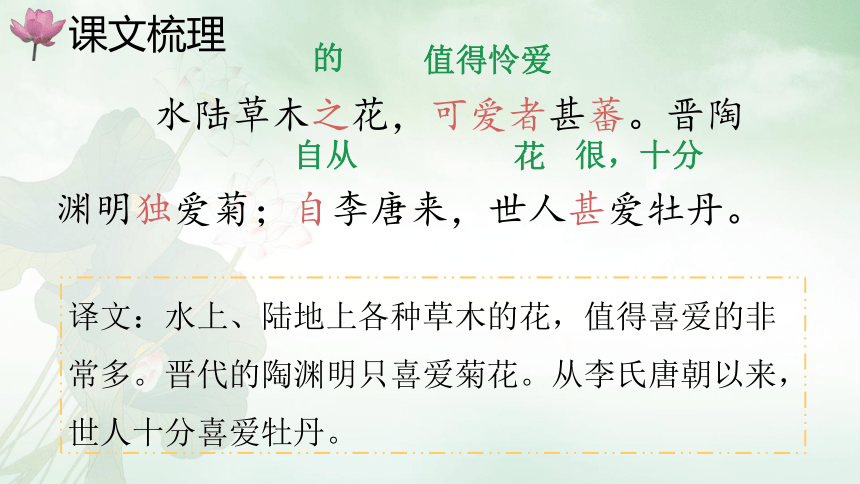

课文梳理

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人甚爱牡丹。

的

值得怜爱

花

自从

很,十分

译文:水上、陆地上各种草木的花,值得喜爱的非常多。晋代的陶渊明只喜爱菊花。从李氏唐朝以来,世人十分喜爱牡丹。

课文梳理

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

主谓之间取消句子独立性。

长出

译文:而我只喜爱莲花从淤泥中长出却不被沾染污秽,经过清水的洗涤但不显得艳丽。它的花柄内部贯通外部挺直,不横生藤蔓,不旁生枝茎,香气远闻更加清芬,笔直洁净地立在水中。人们只能远远地观赏而不能靠近赏玩它啊。

只,仅仅

贯通,通透

挺立的样子

更加

能

句末语气词,这里相当于现代汉语的‘‘啊’’ ‘‘呀’’,助词。

连词,表转折

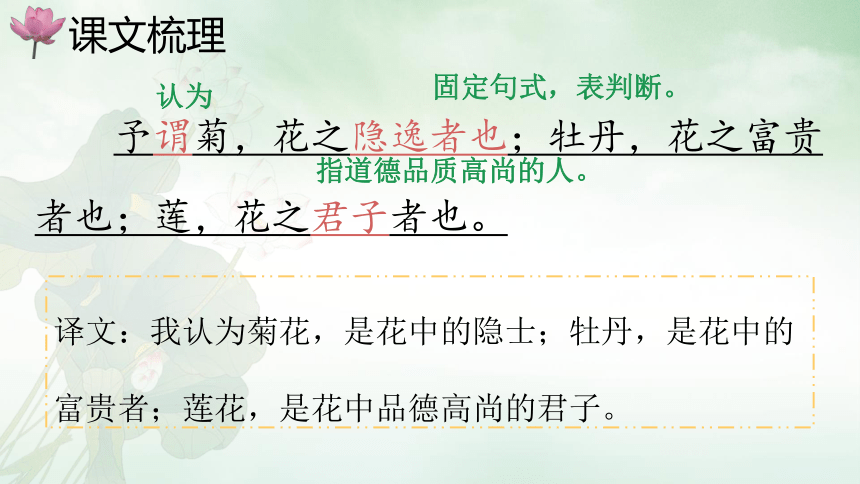

课文梳理

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

译文:我认为菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中品德高尚的君子。

认为

固定句式,表判断。

指道德品质高尚的人。

课文梳理

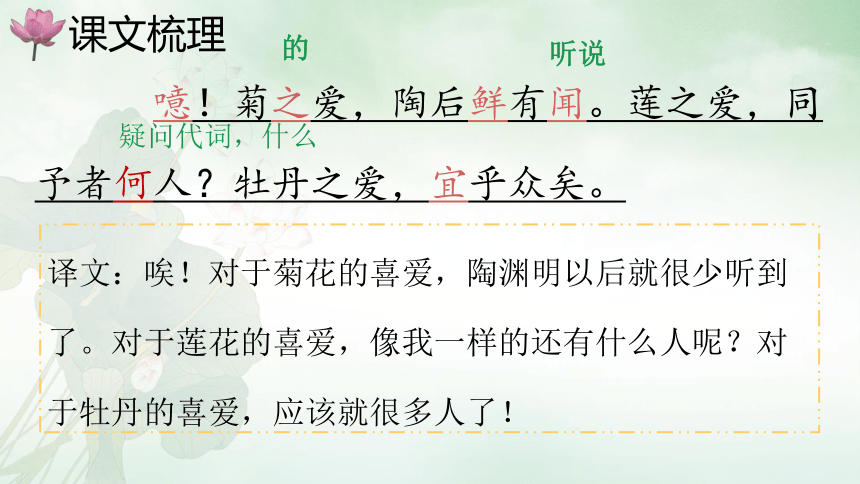

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

的

译文:唉!对于菊花的喜爱,陶渊明以后就很少听到了。对于莲花的喜爱,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的喜爱,应该就很多人了!

听说

疑问代词,什么

文言知识:词类活用

1、不蔓不枝

(“蔓”“枝”:名词活用作动词“生蔓”“长枝”)

2、香远益清

(远、清:形容词作动词,译为“远播”“显得清幽”)

3、濯清涟而不妖

(妖:名词作动词,美丽而不端庄)

文言知识:词类活用

1、濯清涟而不妖

香远益清

2、 香远益清

可远观而不可亵玩焉 .

清澈

清芬

远播

从远处

文言知识:特殊句式

1、牡丹,花之富贵者也。(“……者……也”判断句)

2、菊之爱,陶后鲜有闻。(菊之爱,即爱菊,对菊的爱;“之”为宾语前置标志)

整体感知

引入部分(1句):开篇点题,“水陆草木之花,可爱者甚蕃”

,引出对三种花卉的对比。

主体部分(2-4句): “晋陶渊明独爱菊”代表 ,为第一层对比。“自李唐来,世人甚爱牡丹”暗讽 ,为第二层对比。“予独爱莲”详述其“出淤泥而不染”的 ,点明主旨。

总结升华(5-8句):以“菊之爱”“牡丹之爱” “莲之爱”,借“同予者何人?”的慨叹,强化对 的坚守。

总领全文

隐逸避世

世俗富贵

高洁特质

反衬

理想品格

重点突破

作者描写莲花,为什么要先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹?这样写有什么作用?

答:用陶渊明归隐求真的态度和世人追求富贵的世风衬托出“我”独爱莲的与众不同的情操,为后文写莲“出淤泥而不染”做铺垫。

重点突破

“独爱莲”,“独爱菊”两个“独”字,表现了他们怎样的生活态度?

答:表现出 “遗世独立,决不随波逐流”的生活态度。但又有所不同:陶渊明面对世俗的黑暗,选择的是隐居,逃避,是消极的表现。

周敦颐是积极面对,坚守初心,不与世俗同流合污。用自己的力量造福百姓,坚持正义,勇于社会担当,是积极的表现。

重点突破

作者认为莲有什么可爱之处呢?为什么说莲是“花中君子”?

答:①生长环境方面:她有“出淤泥而不染”的高洁,“灌清涟而不妖的质朴;

②体态香气方面:她有“中通外直,不蔓不枝”的正直;她有“香远益清”的芳香;

③风度方面:她有“亭亭净植,可远观而不可亵玩”的雅致、清高。

作者爱莲花,其实是爱君子的“洁身自好,不与世俗同流合污”的品质。

重点突破

作者笔下的菊和牡丹有何深层内涵呢?他们分别对莲起着怎样的作用?作者对“爱菊”“爱莲”“爱牡丹”的态度分别是什么?

答:作者把菊花比喻成“隐逸者”,菊花开在深秋时节,不与百花争春,不畏严寒,具有傲然物外、淡泊名利的精神品质,这恰恰符合陶渊明的处世态度,他不愿与世俗同流合污,而隐居山林。作者认为莲近似菊,却不像菊那样清高冷傲,似乎是逃避现实的隐者。作者用菊正面衬托莲不同流合污,高洁独立的形象。

“菊之爱,陶后鲜有闻”惋惜真正追求隐逸,不贪慕富贵,洁身自好的人少。

重点突破

作者笔下的菊和牡丹有何深层内涵呢?他们分别对莲起着怎样的作用?作者对“爱菊”“爱莲”“爱牡丹”的态度分别是什么?

答:作者把牡丹比喻成“富贵者”,与它本来妖艳美丽的外在十分切合,牡丹雍容华贵,被当成富贵的象征,世人都喜爱牡丹,表明了当时世人对荣华富贵的追求,这种世风和人生态度是作者不提倡的。因此,作者用牡丹反衬莲的君子形象,表明洁身自好的高尚情操。

“牡丹之爱,宜乎众矣”厌恶鄙弃,讽刺贪图富贵,追求名利的世态。

重点突破

作者笔下的菊和牡丹有何深层内涵呢?他们分别对莲起着怎样的作用?作者对“爱菊”“爱莲”“爱牡丹”的态度分别是什么?

答:用”菊”和”牡丹”来作正衬和反衬,形成一种强烈的对比,表达了对莲的赞美和自己洁身自好,不摹名利的生活态度,含蓄而突出地表达了文章的主旨。

“莲之爱,同予者何人”感叹与自己志同道合的人太少,能做到品行高尚的人更少。

重点突破

怎样理解作者在文尾的慨叹?

答:借此表明自己的人生态度,既不想陶渊明那样消极避世,又不向世人那样追逐功名富贵,他要在污浊的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品德。

写作特色

对比与排比:三花并列,层层递进,凸显莲花独特地位。

托物言志:以莲喻己,借物抒怀,含蓄表达不随流俗的志向。

反问点睛:“莲之爱,同予者何人?”引发读者深思,增强情感张力。

写作特色

《陋室铭》和《爱莲说》两篇文章在语言风格上有什么不同。

答:两篇文章都是骈散结合。《陋室铭》以骈句为主,句式整齐、节奏分明、音韵和谐;《爱莲说》以散句为主,句式长短相间、错落有致、富于变化。

真题在线

1.下列对文章内容理解有误的一项是( )

A.文章以“晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹”为陪笔,引入下题,烘托自己对莲花的喜爱,借景抒情,借花自以为写照。

B.文章品评菊花、牡丹、莲花,意在慨叹真隐者少,有徳者寡,而贪爱富贵者居多。以“君子”喻莲,表明了作者志在君子的道德情感。

C.文章用“噫”字引领三个排比句,在排比句中,句式同中见异,变化有致,感情起伏,其中反问句“同予者何人?”情感色彩最为强烈。

D.文章结尾没有按照之前的菊、牡丹、莲的顺序来写,而是将牡丹衬在莲后,是对追名逐利者进行暗讽,意味深长,耐人寻味。

A

真题在线

2.下列对本文写法的分析,不正确的一项是( )

A.本文从始至终以“菊之爱”“牡丹之爱”衬托“莲之爱”,层层深入,文虽短而意蕴无穷。

B.文章表现莲的高洁品质,从三个方面入手:直接描写形美,菊和牡丹烘托,作者抒情议论。

C.全文的主体形象是莲,陪衬形象是菊和牡丹。

D.这篇文章在写法上一个突出特点是托物言志,值得注意的是,所托之“物”的特点与所言之“志”的特点有较大差异。

D

真题在线

3.《爱莲说》一文赞美了莲(君子)的很多优秀品质,下面选项中与文中表现的君子品质不完全相符的一项是( )

A.刚正不阿 不随世俗

B.勤勉上进 坚韧不拔

C.庄重严肃 受人敬重

D.正直谦逊 美名远扬

B

理解性默写

《爱莲说》中比喻君子通达事理,行为方正,不攀附权贵的句子是:

《爱莲说》中比喻君子志洁行廉,庄重而又令人敬佩不敢侮的句子是:

《爱莲说》从生长环境写描写莲花高洁质朴的句子是:

《爱莲说》中“世人甚爱牡丹”,这是因为牡丹是:

“予独爱莲”的根本原因是:

公园花展,观赏牡丹的人总比观赏其它花的人多,用《爱莲说》中的话来说,就是:

《爱莲说》中,与“近朱者赤,近墨者黑”意思相反的语句是:

中通外直,不蔓不枝,香远益清。

亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予独爱莲出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

牡丹,花之富贵者也

莲,花之君子者也。

牡丹之爱,宜乎众矣。

予独爱莲出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

理解性默写

《爱莲说》写莲花的香味清新和笔直站立的姿态的句子是:

《爱莲说》比喻君子美名远扬的语句是:

《爱莲说》赞扬莲花随世俗、洁身自爱、天真自然不显媚态的句子是:

《爱莲说》最能概括莲花高贵品质的句子是(主旨句):

《爱莲说》表现主人不受世俗羁绊,对世俗生活厌弃的句子是:

香远益清,亭亭净植。

香远益清。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

莲,花之君子者也。

莲之爱,同予者何人?

拓展思考

喜欢哪一种花是人的志趣的表现。你喜爱哪一种花?说明喜爱的原因(包含骈句)。

梅花。它顶风冒雪,“凌寒独自开”。(傲雪盛开人皆颂,迎寒绽放世堪扬。)

蒲公英花。花朵虽小,却遍布各地,有极强的生命力。(花小能怡情,叶瘦能医疾。)

菊花。在万花纷谢之时独自开放,决不随波逐流,且不畏严寒,坚强不屈。(百花凋谢始露面,孑身盛开也吐香。)

拓展思考

莲瓣舒展的刹那,月光在叶脉上刻下永恒的辩题:当根须在腐殖质中汲取养分时,花瓣却拒绝沾染泥土的颜色。这种生命的双重叙事,恰是东方智慧对"环境与心性"的终极追问——既承认"近朱者赤"的浸染法则,又笃信"出淤泥不染"的超越可能。

朱熹重建白鹿洞书院时,既在《观书有感》中写下“问渠那得清如许”,也深谙“源头活水”需经沟渠的必然;钱钟书在牛棚中默诵《管锥编》的片段,那些被批斗声碾碎的文字,最终在记忆里重组为学术巨著。这种古今共振启示我们:真正的精神觉醒,既需要"近墨"时的清醒自觉,更要"出淤"后的持守智慧。就像航天器穿越大气层的灼烧后,才能在太空中展开太阳能帆板——所有的澄明之境,都需先穿越浑浊的试炼。

知识积累:托物言志和象征的区别

手法不同

托物言志即将个人之“志”依托在某个具体之“物”上。于是,这个“物”便具有了某种象征意义,成为作者的志趣、意愿或理想的寄托者。

象征是以物喻人,和借喻很相似,尽管只出现了喻体,但实际上是“指桑骂槐”。

写法范围不同

托物言志属于作文的整体手法;象征属于文章中的局部写法。 二者在某些时候是可以相融的。总的说,它们是相辅相承的关系。

知识积累:托物言志和象征的区别

文化意义上的确定性不同

象征具有文化意义上的不确定性,如“海燕”,说象征“革命者”可以,说象征“春的使者”也可以;而托物言志具有文化意义的确定性,如“梅”、“菊”的意义具有确定性。

着重点不同

象征重在表现事物的客观意义和精神实质;托物言志重在言志,表现作者主观的思想感。

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

采之欲遗谁?所思在远道。

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

同心而离居,忧伤以终老。

《爱莲说》

周敦颐

学习目标

了解“说”这一古代文体。有感情地朗诵课文。

学习托物言志、衬托等写作手法及其作用。

理解并学习作者不慕名利、洁身自好的生活态度,感受其高雅脱俗的思想情怀。

诗词接龙

江南可采莲,莲叶何田田。——佚名

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。——杨万里

最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。——辛弃疾

竹喧归浣女,莲动下渔舟。——王维

秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。——李商隐

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。——杨万里

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。——杨万里

叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举。——周邦彦

荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。——王昌龄

荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。——苏轼

文体知识

说是古代用以记叙、议论或说明等方式来阐述事理的文体,也可以发表议论或记叙事物,都是为了阐明一个道理。说往往是借一件事情或一种现象来表述作者对某些事物或问题的见解,篇幅一般不长。跟杂文大体相似。其语言通常简洁明了,寓意深刻;写法灵活,通常采以小见大的办法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理,这就是我们所说的“托物寓意”。例如《爱莲说》《马说》《捕蛇者说》《师说》等。

文体知识

托物言志是一种常见的表现手法。所谓托物言志,也称寄意于物,是指诗人运用象征或起兴等手法,通过描绘客观上事物的某一个方面的特征来表达作者情感或揭示作品的主旨。采用托物言志法的文章特点是:用某一物品来比拟或象征某种精神、品格、思想、感情等。要写好这样的文章,就要掌握好“物品”与“志向”, “物品”与“感情”的内在联系。首先是物品的主要特点要与自己的志向和意愿有某种相同点和相似点。其次,描述时,自己的志向要以物品的特点为核心。物品要能表达自己的意愿。托物言志的写作方法,最常用的有比喻、拟人、象征,对比等。作用:使文章更含蓄,有诗意,运用眼前之物,寄托深远之意;把抽象的事理表现为具体的可感知的形象。

作者介绍

周敦颐 原名敦实,字茂叔,因避宋英宗名讳而改名为敦颐,号濂溪,世称濂溪先生,道州营道楼田堡人。与邵雍、张载、程颢、程颐并称北宋五子。中国北宋时期官员、文学家、理学家。 周敦颐出身官宦世家,从小受到良好的文化教养。作为学者型官僚,周敦颐延续了自汉代以来的官教合一的传统,在理政之余,还讲学授课,并有多部著作传世。他的文学造诣也很高,被誉为“文以载道”的典范。熙宁六年(1073年),周敦颐去世,宋神宗赐谥“元”,人称“元公”,《宋史》以“洗冤泽物”作为对他的评价。

周敦颐创立了乾元、太极、诚道创生的宇宙论体系与“主静立人极”的修身模式,其为学方向与义理架构对宋明理学不同派别均有重要影响,就此而称其为“道学宗主”亦不为过。其主要著作有《太极图说》《通书》《爱莲说》等。

背景链接

据清邓显鹤《周子全书》《年谱》记载:“八年癸卯。先生四十七,正月七日,行县至于都,邀余杭钱建侯(拓)、四明沈希颜游岩题石,并有诗刻石。五月,作《爱莲说》,沈希颜书,五抟篆额。钱拓上石,即十五日事也。”先生四十七,即嘉祐八年(1063)。《赣州府志》记有爱莲书院,云:“爱莲书院在城北,其地原为督学试院,有周茂叔莲池遗迹。”又有爱莲亭条目:“濂溪书院旧在东北玉虚观左······”这些记载充分证明,北宋嘉祐六年(1061)至治平元年(1064)周敦颐任虔州通判时,已建莲池,并于嘉祐八年五月在此地已挥笔题写《爱莲说》。

节奏划分

水陆/草木之花,可爱者/甚蕃。晋/陶渊明/独爱菊;自李唐来,世人/盛爱牡丹;予/独爱莲之/出淤泥而不染,濯清涟/而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭/净植,可远观/而不可亵玩焉。予谓菊,花之/隐逸者也;牡丹,花之/富贵者也;莲,花之/君子者也。噫!菊/之爱,陶后/鲜有闻。莲之爱,同予者/何人;牡丹之爱,宜乎/众矣!

fán

yū

zhuó

lián

xiè

màn

yī

xiǎn

课文梳理

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人甚爱牡丹。

的

值得怜爱

花

自从

很,十分

译文:水上、陆地上各种草木的花,值得喜爱的非常多。晋代的陶渊明只喜爱菊花。从李氏唐朝以来,世人十分喜爱牡丹。

课文梳理

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

主谓之间取消句子独立性。

长出

译文:而我只喜爱莲花从淤泥中长出却不被沾染污秽,经过清水的洗涤但不显得艳丽。它的花柄内部贯通外部挺直,不横生藤蔓,不旁生枝茎,香气远闻更加清芬,笔直洁净地立在水中。人们只能远远地观赏而不能靠近赏玩它啊。

只,仅仅

贯通,通透

挺立的样子

更加

能

句末语气词,这里相当于现代汉语的‘‘啊’’ ‘‘呀’’,助词。

连词,表转折

课文梳理

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

译文:我认为菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中品德高尚的君子。

认为

固定句式,表判断。

指道德品质高尚的人。

课文梳理

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

的

译文:唉!对于菊花的喜爱,陶渊明以后就很少听到了。对于莲花的喜爱,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的喜爱,应该就很多人了!

听说

疑问代词,什么

文言知识:词类活用

1、不蔓不枝

(“蔓”“枝”:名词活用作动词“生蔓”“长枝”)

2、香远益清

(远、清:形容词作动词,译为“远播”“显得清幽”)

3、濯清涟而不妖

(妖:名词作动词,美丽而不端庄)

文言知识:词类活用

1、濯清涟而不妖

香远益清

2、 香远益清

可远观而不可亵玩焉 .

清澈

清芬

远播

从远处

文言知识:特殊句式

1、牡丹,花之富贵者也。(“……者……也”判断句)

2、菊之爱,陶后鲜有闻。(菊之爱,即爱菊,对菊的爱;“之”为宾语前置标志)

整体感知

引入部分(1句):开篇点题,“水陆草木之花,可爱者甚蕃”

,引出对三种花卉的对比。

主体部分(2-4句): “晋陶渊明独爱菊”代表 ,为第一层对比。“自李唐来,世人甚爱牡丹”暗讽 ,为第二层对比。“予独爱莲”详述其“出淤泥而不染”的 ,点明主旨。

总结升华(5-8句):以“菊之爱”“牡丹之爱” “莲之爱”,借“同予者何人?”的慨叹,强化对 的坚守。

总领全文

隐逸避世

世俗富贵

高洁特质

反衬

理想品格

重点突破

作者描写莲花,为什么要先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹?这样写有什么作用?

答:用陶渊明归隐求真的态度和世人追求富贵的世风衬托出“我”独爱莲的与众不同的情操,为后文写莲“出淤泥而不染”做铺垫。

重点突破

“独爱莲”,“独爱菊”两个“独”字,表现了他们怎样的生活态度?

答:表现出 “遗世独立,决不随波逐流”的生活态度。但又有所不同:陶渊明面对世俗的黑暗,选择的是隐居,逃避,是消极的表现。

周敦颐是积极面对,坚守初心,不与世俗同流合污。用自己的力量造福百姓,坚持正义,勇于社会担当,是积极的表现。

重点突破

作者认为莲有什么可爱之处呢?为什么说莲是“花中君子”?

答:①生长环境方面:她有“出淤泥而不染”的高洁,“灌清涟而不妖的质朴;

②体态香气方面:她有“中通外直,不蔓不枝”的正直;她有“香远益清”的芳香;

③风度方面:她有“亭亭净植,可远观而不可亵玩”的雅致、清高。

作者爱莲花,其实是爱君子的“洁身自好,不与世俗同流合污”的品质。

重点突破

作者笔下的菊和牡丹有何深层内涵呢?他们分别对莲起着怎样的作用?作者对“爱菊”“爱莲”“爱牡丹”的态度分别是什么?

答:作者把菊花比喻成“隐逸者”,菊花开在深秋时节,不与百花争春,不畏严寒,具有傲然物外、淡泊名利的精神品质,这恰恰符合陶渊明的处世态度,他不愿与世俗同流合污,而隐居山林。作者认为莲近似菊,却不像菊那样清高冷傲,似乎是逃避现实的隐者。作者用菊正面衬托莲不同流合污,高洁独立的形象。

“菊之爱,陶后鲜有闻”惋惜真正追求隐逸,不贪慕富贵,洁身自好的人少。

重点突破

作者笔下的菊和牡丹有何深层内涵呢?他们分别对莲起着怎样的作用?作者对“爱菊”“爱莲”“爱牡丹”的态度分别是什么?

答:作者把牡丹比喻成“富贵者”,与它本来妖艳美丽的外在十分切合,牡丹雍容华贵,被当成富贵的象征,世人都喜爱牡丹,表明了当时世人对荣华富贵的追求,这种世风和人生态度是作者不提倡的。因此,作者用牡丹反衬莲的君子形象,表明洁身自好的高尚情操。

“牡丹之爱,宜乎众矣”厌恶鄙弃,讽刺贪图富贵,追求名利的世态。

重点突破

作者笔下的菊和牡丹有何深层内涵呢?他们分别对莲起着怎样的作用?作者对“爱菊”“爱莲”“爱牡丹”的态度分别是什么?

答:用”菊”和”牡丹”来作正衬和反衬,形成一种强烈的对比,表达了对莲的赞美和自己洁身自好,不摹名利的生活态度,含蓄而突出地表达了文章的主旨。

“莲之爱,同予者何人”感叹与自己志同道合的人太少,能做到品行高尚的人更少。

重点突破

怎样理解作者在文尾的慨叹?

答:借此表明自己的人生态度,既不想陶渊明那样消极避世,又不向世人那样追逐功名富贵,他要在污浊的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品德。

写作特色

对比与排比:三花并列,层层递进,凸显莲花独特地位。

托物言志:以莲喻己,借物抒怀,含蓄表达不随流俗的志向。

反问点睛:“莲之爱,同予者何人?”引发读者深思,增强情感张力。

写作特色

《陋室铭》和《爱莲说》两篇文章在语言风格上有什么不同。

答:两篇文章都是骈散结合。《陋室铭》以骈句为主,句式整齐、节奏分明、音韵和谐;《爱莲说》以散句为主,句式长短相间、错落有致、富于变化。

真题在线

1.下列对文章内容理解有误的一项是( )

A.文章以“晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹”为陪笔,引入下题,烘托自己对莲花的喜爱,借景抒情,借花自以为写照。

B.文章品评菊花、牡丹、莲花,意在慨叹真隐者少,有徳者寡,而贪爱富贵者居多。以“君子”喻莲,表明了作者志在君子的道德情感。

C.文章用“噫”字引领三个排比句,在排比句中,句式同中见异,变化有致,感情起伏,其中反问句“同予者何人?”情感色彩最为强烈。

D.文章结尾没有按照之前的菊、牡丹、莲的顺序来写,而是将牡丹衬在莲后,是对追名逐利者进行暗讽,意味深长,耐人寻味。

A

真题在线

2.下列对本文写法的分析,不正确的一项是( )

A.本文从始至终以“菊之爱”“牡丹之爱”衬托“莲之爱”,层层深入,文虽短而意蕴无穷。

B.文章表现莲的高洁品质,从三个方面入手:直接描写形美,菊和牡丹烘托,作者抒情议论。

C.全文的主体形象是莲,陪衬形象是菊和牡丹。

D.这篇文章在写法上一个突出特点是托物言志,值得注意的是,所托之“物”的特点与所言之“志”的特点有较大差异。

D

真题在线

3.《爱莲说》一文赞美了莲(君子)的很多优秀品质,下面选项中与文中表现的君子品质不完全相符的一项是( )

A.刚正不阿 不随世俗

B.勤勉上进 坚韧不拔

C.庄重严肃 受人敬重

D.正直谦逊 美名远扬

B

理解性默写

《爱莲说》中比喻君子通达事理,行为方正,不攀附权贵的句子是:

《爱莲说》中比喻君子志洁行廉,庄重而又令人敬佩不敢侮的句子是:

《爱莲说》从生长环境写描写莲花高洁质朴的句子是:

《爱莲说》中“世人甚爱牡丹”,这是因为牡丹是:

“予独爱莲”的根本原因是:

公园花展,观赏牡丹的人总比观赏其它花的人多,用《爱莲说》中的话来说,就是:

《爱莲说》中,与“近朱者赤,近墨者黑”意思相反的语句是:

中通外直,不蔓不枝,香远益清。

亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予独爱莲出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

牡丹,花之富贵者也

莲,花之君子者也。

牡丹之爱,宜乎众矣。

予独爱莲出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

理解性默写

《爱莲说》写莲花的香味清新和笔直站立的姿态的句子是:

《爱莲说》比喻君子美名远扬的语句是:

《爱莲说》赞扬莲花随世俗、洁身自爱、天真自然不显媚态的句子是:

《爱莲说》最能概括莲花高贵品质的句子是(主旨句):

《爱莲说》表现主人不受世俗羁绊,对世俗生活厌弃的句子是:

香远益清,亭亭净植。

香远益清。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

莲,花之君子者也。

莲之爱,同予者何人?

拓展思考

喜欢哪一种花是人的志趣的表现。你喜爱哪一种花?说明喜爱的原因(包含骈句)。

梅花。它顶风冒雪,“凌寒独自开”。(傲雪盛开人皆颂,迎寒绽放世堪扬。)

蒲公英花。花朵虽小,却遍布各地,有极强的生命力。(花小能怡情,叶瘦能医疾。)

菊花。在万花纷谢之时独自开放,决不随波逐流,且不畏严寒,坚强不屈。(百花凋谢始露面,孑身盛开也吐香。)

拓展思考

莲瓣舒展的刹那,月光在叶脉上刻下永恒的辩题:当根须在腐殖质中汲取养分时,花瓣却拒绝沾染泥土的颜色。这种生命的双重叙事,恰是东方智慧对"环境与心性"的终极追问——既承认"近朱者赤"的浸染法则,又笃信"出淤泥不染"的超越可能。

朱熹重建白鹿洞书院时,既在《观书有感》中写下“问渠那得清如许”,也深谙“源头活水”需经沟渠的必然;钱钟书在牛棚中默诵《管锥编》的片段,那些被批斗声碾碎的文字,最终在记忆里重组为学术巨著。这种古今共振启示我们:真正的精神觉醒,既需要"近墨"时的清醒自觉,更要"出淤"后的持守智慧。就像航天器穿越大气层的灼烧后,才能在太空中展开太阳能帆板——所有的澄明之境,都需先穿越浑浊的试炼。

知识积累:托物言志和象征的区别

手法不同

托物言志即将个人之“志”依托在某个具体之“物”上。于是,这个“物”便具有了某种象征意义,成为作者的志趣、意愿或理想的寄托者。

象征是以物喻人,和借喻很相似,尽管只出现了喻体,但实际上是“指桑骂槐”。

写法范围不同

托物言志属于作文的整体手法;象征属于文章中的局部写法。 二者在某些时候是可以相融的。总的说,它们是相辅相承的关系。

知识积累:托物言志和象征的区别

文化意义上的确定性不同

象征具有文化意义上的不确定性,如“海燕”,说象征“革命者”可以,说象征“春的使者”也可以;而托物言志具有文化意义的确定性,如“梅”、“菊”的意义具有确定性。

着重点不同

象征重在表现事物的客观意义和精神实质;托物言志重在言志,表现作者主观的思想感。

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

采之欲遗谁?所思在远道。

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

同心而离居,忧伤以终老。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读