第21课《古代诗歌五首——登幽州台歌、登飞来峰》课件

文档属性

| 名称 | 第21课《古代诗歌五首——登幽州台歌、登飞来峰》课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-09 20:11:29 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

孔子曾经说过:“君子登高必赋。”我国古典诗词中,登高显诗抒怀是一个传统。古代文人每年登高,往往会有诗作,比如杜甫登高,就写下了“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的诗句。荀子说,“吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。”刘御说“登山则情满于山”,登上高处,眼界开闲往往会触动诗人内心的情感。

今天,我们来赏读两首”登高诗”,品味两位诗人在登施高处时,抒发了怎样的情怀?

七年级下册

陈子昂

古代诗歌五首

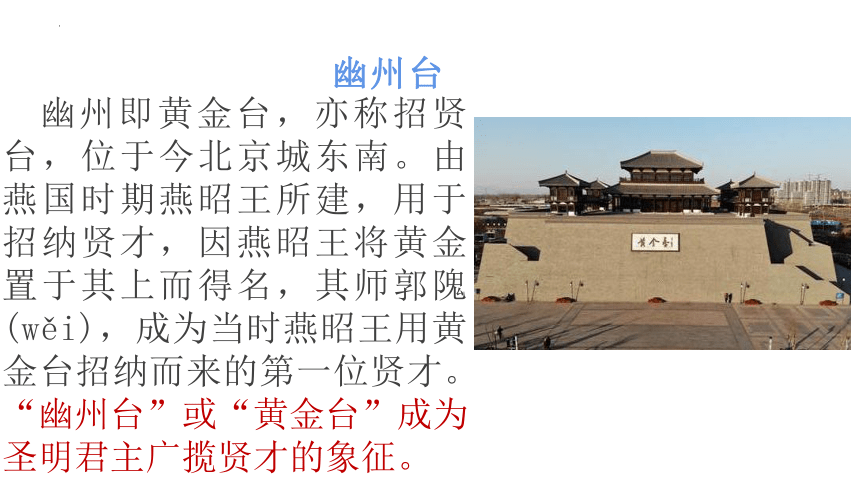

幽州即黄金台,亦称招贤台,位于今北京城东南。由燕国时期燕昭王所建,用于招纳贤才,因燕昭王将黄金置于其上而得名,其师郭隗(wěi),成为当时燕昭王用黄金台招纳而来的第一位贤才。 “幽州台”或“黄金台”成为圣明君主广揽贤才的象征。

幽州台

陈子昂

(661—702)

字伯玉,唐代诗人,其诗风骨峥嵘,寓意深远,苍劲有力,有“诗骨”之称。

初唐诗文革新人物之一。因曾任右拾遗,后世称陈拾遗。

代表作:组诗《感遇》38首,《蓟丘览古》7首等。

陈子昂年轻时性格豪爽。二十四岁中进士,以上书论政,为武则天所赞赏。直言敢谏,多切中时弊。

三十六七岁时随建安王东征契丹,所提建议不被采纳,反而受到降职处分。

三十八岁解职还乡,被县令段简陷害,死于狱中,时年四十一岁。

登幽州台歌

陈子昂

前/不见/古人,

后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,

独/怆然/而/涕下!

朗读诗歌

chuànɡ

tì

七年级下册

王安石

古代诗歌五首

王安石(1021—1086)

他官至宰相,且两度任相;

他坚持变法,虽然最后以失败告终,但却被列宁誉为“中国11世纪的改革家”。

他是著名的政治家、文学家、思想家、改革家;

他是“唐宋八大家”之一;

他字介甫,号半山,被封荆国公,世称王荆公,卒谥文,亦称王文公。

有《王临川集》《临川集拾遗》等存世。

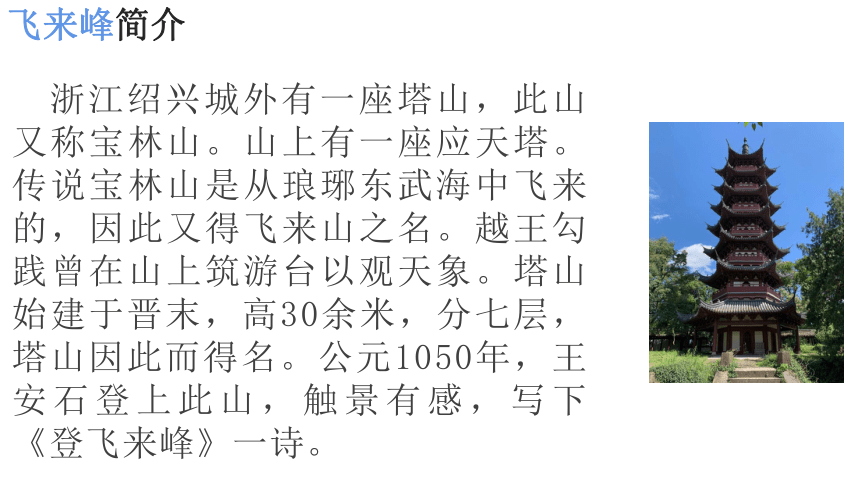

飞来峰简介

浙江绍兴城外有一座塔山,此山又称宝林山。山上有一座应天塔。传说宝林山是从琅琊东武海中飞来的,因此又得飞来山之名。越王勾践曾在山上筑游台以观天象。塔山始建于晋末,高30余米,分七层,塔山因此而得名。公元1050年,王安石登上此山,触景有感,写下《登飞来峰》一诗。

朗读诗歌

登飞来峰

王安石

飞来/山上/千寻塔,

闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,

自缘/身在/最高层。

同是登高望远抒怀,它们的抒怀方式有何不同?

结合注释理解诗歌大意,把握每一句的表达方式。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

时间角度(前、后)。

“古人”指古代礼贤下士的明君,

“来者”指后世的贤明君主。

前两句诗是从什么角度来写的?

“古人”指谁?“来者”指谁?

诗歌赏析

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

通过“前”“后”“古人”“来者”的对比,突出时间绵长,一去不返。表达诗人生不逢时,怀才不遇、壮志难酬的惆怅和孤寂。

这两句写出了作者怎样的情感?

诗歌赏析

武则天万岁通天元年(公元696年)契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。武则天委派武攸(yōu)宜率军征讨,陈子昂在武攸宜幕府担任参谋,随军出征。武为人轻率,少谋略。次年兵败,情况紧急,陈子昂请求遣万人作前驱以击敌,武不允。稍后,陈子昂又向武则天进言,不听,反把他降为军曹。诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上幽州台,慷慨悲吟,写下了此诗。

写作背景

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

空间角度(天、地)。

通过“天地悠悠”和“独”的对比,表明了天地的广阔和宇宙的永恒,衬托诗人的孤独渺小。沧桑易变的古今人事和浩茫宽广的宇宙天地,营造了空旷辽阔的意境,奠定了悲凉孤寂的情感基调。蕴含了在亘古不变的时空中,生命短暂、时不我待的哲理。

后两句诗是从什么角度来写的?这两句蕴含什么哲理?

诗歌赏析

诗歌主题

这首诗描绘了怎样的意境?表达了诗人怎样的情感?

天地人三位一体,创造出了辽阔幽远、空旷苍茫、慷慨悲凉的意境。抒发了诗人怀才不遇、壮志难酬的感慨以及对赏贤任能的英明君王的渴盼,也流露出诗人积极进取、建功立业的强烈愿望。

一个为自己不能实现人生价值而怆然涕下的陈子昂;

一个有着积极的人生追求,渴望实现自身价值的陈子昂;

一个独自站在幽州台上,仰望长天,俯视大地,潸然泪下的陈子昂。

……

你看到一个怎样的陈子昂 用几句话描绘你感受到的诗人的形象。

合作探究

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

诗人用“千寻”这一夸张的词语写山上古塔之高,写明自己立足点很高。

运用虚实结合手法,实写自己登高远望,虚写在高塔上看到旭日东升的辉煌景象。

这两句表现了诗人的朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心,奠定了全诗积极向上的情感基调。

诗歌前两句写景,写出什么景象,表现诗人怎样的态度

诗歌赏析

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

浮云——

在古代诗歌中,曾被用来比喻奸邪小人。联系诗人后来向宋仁宗上万言书、实行变法、与保守派坚决斗争等行为,这应是战斗的宣言,表现了诗人变法革新的政治理想、远大的抱负以及大无畏的精神。

浮云”有何含义?

诗歌赏析

故邪臣之蔽贤,犹浮云之障日也。

——陆贾《新语 慎微篇》

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

——李白《登金陵凤凰台》

补充资料

“浮云”一词最早出于孔子之口,后被历代诗人所引用,常被用来借代奸邪小人。浮云也表示无实际意义的事物;不把某事物放在眼里;虚无缥缈,转瞬即逝的事物。多用于不在意的事物。

“不义而富且贵,于我如浮云”

宋仁宗皇祐二年(1050)夏,王安石在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时诗人只有30岁,抱负不凡,正好借登飞来峰一抒胸臆,寄托壮怀,可看作实行新法的前奏。

写作背景

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

这两句诗写了诗人身在高处

纵情远眺时的体会,表现了诗人

的高瞻远瞩和不畏困难、不惧奸

邪的勇气和决心,揭示了只有站得高、看得远,才能不怕阻挠、不被眼前的困难吓倒的深刻哲理。

这两句诗表现一个怎样的诗人,蕴含了怎样的哲理?

诗歌赏析

读出了诗人年少气盛,抱负不凡,具有远大的政治理想,孤高傲岸、不可战胜的形象。

说说你从诗歌中读出了怎样的诗人形象。

领悟诗情

站得高才能看得远,否则会被眼前的小事物所羁绊;

掌握了正确的观点和方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,不被事物的假象迷惑。

学了这首诗,你从中获得了怎样的人生启示。

领悟诗情

《登幽州台歌》中直抒胸臆的诗句是: !表达诗人怀才不遇的诗句是: 。

念天地之悠悠,独怆然而涕下

前无古人,后无来者

根据要求进行默写。

注意易错字

“悠”“怆”

(2)《登飞来峰》中借景抒情表达诗人踌躇满志的情怀的诗句是: 。

它与王之涣诗“ ”相似,与苏轼诗“ ”一脉相承。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层

欲穷千里目,更上一层楼

不识庐山真面目,只缘身在此山中

1.根据要求进行默写。

1、《登飞来峰》中,表现了一个政治变革家拨云见日、高瞻远瞩的思想境界和豪迈气概的句子是:_______________,____________。

2、表明诗人的远大志向,与王之涣的“欲穷千里目,更上一层楼”有异曲同工之妙的是:

____________________________________

3、运用夸张的手法写出自己想象中所见景象的句子是:______________,_________________

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

自缘身在最高层

不畏浮云遮望眼

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

孔子曾经说过:“君子登高必赋。”我国古典诗词中,登高显诗抒怀是一个传统。古代文人每年登高,往往会有诗作,比如杜甫登高,就写下了“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的诗句。荀子说,“吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。”刘御说“登山则情满于山”,登上高处,眼界开闲往往会触动诗人内心的情感。

今天,我们来赏读两首”登高诗”,品味两位诗人在登施高处时,抒发了怎样的情怀?

七年级下册

陈子昂

古代诗歌五首

幽州即黄金台,亦称招贤台,位于今北京城东南。由燕国时期燕昭王所建,用于招纳贤才,因燕昭王将黄金置于其上而得名,其师郭隗(wěi),成为当时燕昭王用黄金台招纳而来的第一位贤才。 “幽州台”或“黄金台”成为圣明君主广揽贤才的象征。

幽州台

陈子昂

(661—702)

字伯玉,唐代诗人,其诗风骨峥嵘,寓意深远,苍劲有力,有“诗骨”之称。

初唐诗文革新人物之一。因曾任右拾遗,后世称陈拾遗。

代表作:组诗《感遇》38首,《蓟丘览古》7首等。

陈子昂年轻时性格豪爽。二十四岁中进士,以上书论政,为武则天所赞赏。直言敢谏,多切中时弊。

三十六七岁时随建安王东征契丹,所提建议不被采纳,反而受到降职处分。

三十八岁解职还乡,被县令段简陷害,死于狱中,时年四十一岁。

登幽州台歌

陈子昂

前/不见/古人,

后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,

独/怆然/而/涕下!

朗读诗歌

chuànɡ

tì

七年级下册

王安石

古代诗歌五首

王安石(1021—1086)

他官至宰相,且两度任相;

他坚持变法,虽然最后以失败告终,但却被列宁誉为“中国11世纪的改革家”。

他是著名的政治家、文学家、思想家、改革家;

他是“唐宋八大家”之一;

他字介甫,号半山,被封荆国公,世称王荆公,卒谥文,亦称王文公。

有《王临川集》《临川集拾遗》等存世。

飞来峰简介

浙江绍兴城外有一座塔山,此山又称宝林山。山上有一座应天塔。传说宝林山是从琅琊东武海中飞来的,因此又得飞来山之名。越王勾践曾在山上筑游台以观天象。塔山始建于晋末,高30余米,分七层,塔山因此而得名。公元1050年,王安石登上此山,触景有感,写下《登飞来峰》一诗。

朗读诗歌

登飞来峰

王安石

飞来/山上/千寻塔,

闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,

自缘/身在/最高层。

同是登高望远抒怀,它们的抒怀方式有何不同?

结合注释理解诗歌大意,把握每一句的表达方式。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

时间角度(前、后)。

“古人”指古代礼贤下士的明君,

“来者”指后世的贤明君主。

前两句诗是从什么角度来写的?

“古人”指谁?“来者”指谁?

诗歌赏析

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

通过“前”“后”“古人”“来者”的对比,突出时间绵长,一去不返。表达诗人生不逢时,怀才不遇、壮志难酬的惆怅和孤寂。

这两句写出了作者怎样的情感?

诗歌赏析

武则天万岁通天元年(公元696年)契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。武则天委派武攸(yōu)宜率军征讨,陈子昂在武攸宜幕府担任参谋,随军出征。武为人轻率,少谋略。次年兵败,情况紧急,陈子昂请求遣万人作前驱以击敌,武不允。稍后,陈子昂又向武则天进言,不听,反把他降为军曹。诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上幽州台,慷慨悲吟,写下了此诗。

写作背景

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

空间角度(天、地)。

通过“天地悠悠”和“独”的对比,表明了天地的广阔和宇宙的永恒,衬托诗人的孤独渺小。沧桑易变的古今人事和浩茫宽广的宇宙天地,营造了空旷辽阔的意境,奠定了悲凉孤寂的情感基调。蕴含了在亘古不变的时空中,生命短暂、时不我待的哲理。

后两句诗是从什么角度来写的?这两句蕴含什么哲理?

诗歌赏析

诗歌主题

这首诗描绘了怎样的意境?表达了诗人怎样的情感?

天地人三位一体,创造出了辽阔幽远、空旷苍茫、慷慨悲凉的意境。抒发了诗人怀才不遇、壮志难酬的感慨以及对赏贤任能的英明君王的渴盼,也流露出诗人积极进取、建功立业的强烈愿望。

一个为自己不能实现人生价值而怆然涕下的陈子昂;

一个有着积极的人生追求,渴望实现自身价值的陈子昂;

一个独自站在幽州台上,仰望长天,俯视大地,潸然泪下的陈子昂。

……

你看到一个怎样的陈子昂 用几句话描绘你感受到的诗人的形象。

合作探究

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

诗人用“千寻”这一夸张的词语写山上古塔之高,写明自己立足点很高。

运用虚实结合手法,实写自己登高远望,虚写在高塔上看到旭日东升的辉煌景象。

这两句表现了诗人的朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心,奠定了全诗积极向上的情感基调。

诗歌前两句写景,写出什么景象,表现诗人怎样的态度

诗歌赏析

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

浮云——

在古代诗歌中,曾被用来比喻奸邪小人。联系诗人后来向宋仁宗上万言书、实行变法、与保守派坚决斗争等行为,这应是战斗的宣言,表现了诗人变法革新的政治理想、远大的抱负以及大无畏的精神。

浮云”有何含义?

诗歌赏析

故邪臣之蔽贤,犹浮云之障日也。

——陆贾《新语 慎微篇》

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

——李白《登金陵凤凰台》

补充资料

“浮云”一词最早出于孔子之口,后被历代诗人所引用,常被用来借代奸邪小人。浮云也表示无实际意义的事物;不把某事物放在眼里;虚无缥缈,转瞬即逝的事物。多用于不在意的事物。

“不义而富且贵,于我如浮云”

宋仁宗皇祐二年(1050)夏,王安石在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时诗人只有30岁,抱负不凡,正好借登飞来峰一抒胸臆,寄托壮怀,可看作实行新法的前奏。

写作背景

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

这两句诗写了诗人身在高处

纵情远眺时的体会,表现了诗人

的高瞻远瞩和不畏困难、不惧奸

邪的勇气和决心,揭示了只有站得高、看得远,才能不怕阻挠、不被眼前的困难吓倒的深刻哲理。

这两句诗表现一个怎样的诗人,蕴含了怎样的哲理?

诗歌赏析

读出了诗人年少气盛,抱负不凡,具有远大的政治理想,孤高傲岸、不可战胜的形象。

说说你从诗歌中读出了怎样的诗人形象。

领悟诗情

站得高才能看得远,否则会被眼前的小事物所羁绊;

掌握了正确的观点和方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,不被事物的假象迷惑。

学了这首诗,你从中获得了怎样的人生启示。

领悟诗情

《登幽州台歌》中直抒胸臆的诗句是: !表达诗人怀才不遇的诗句是: 。

念天地之悠悠,独怆然而涕下

前无古人,后无来者

根据要求进行默写。

注意易错字

“悠”“怆”

(2)《登飞来峰》中借景抒情表达诗人踌躇满志的情怀的诗句是: 。

它与王之涣诗“ ”相似,与苏轼诗“ ”一脉相承。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层

欲穷千里目,更上一层楼

不识庐山真面目,只缘身在此山中

1.根据要求进行默写。

1、《登飞来峰》中,表现了一个政治变革家拨云见日、高瞻远瞩的思想境界和豪迈气概的句子是:_______________,____________。

2、表明诗人的远大志向,与王之涣的“欲穷千里目,更上一层楼”有异曲同工之妙的是:

____________________________________

3、运用夸张的手法写出自己想象中所见景象的句子是:______________,_________________

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

自缘身在最高层

不畏浮云遮望眼

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读