专题三 物态变化 (含解析)中考一轮复习收官测试卷

文档属性

| 名称 | 专题三 物态变化 (含解析)中考一轮复习收官测试卷 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-05-09 05:36:21 | ||

图片预览

文档简介

专题三 物态变化——中考一轮复习收官测试卷

(试卷满分:100分;考试时间:60分钟)

一、选择题:本题共12小题,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,每小题3分。

1.“十一黄金周”,全国各地出行热度大幅上涨,各地饮食消费水涨船高。“不知吃什么就吃火锅”,火锅的强社交属性、伴随旺盛的假期聚餐需求而升温。如图是吃火锅时的场景,下列说法正确的是( )

A.汤汁沸腾后,温度会继续升高 B.火锅上方的“白气”是水蒸气

C.汤汁沸腾后改为小火仍能继续沸腾 D.辣汤总是先沸腾,是因为其沸点更高

2.如图是我国的传统民俗表演“打铁花”.表演者击打高温液态铁,液态铁在四散飞溅的过程中发出耀眼的光芒,最后变成固态铁.此过程发生的物态变化是( )

A.升华 B.凝华 C.熔化 D.凝固

3.某同学发现从冰箱中取出的冻肉表面附着一层白霜,肉的周围不断冒出“冷气”,煮熟的肉还会冒着“热气”。关于上述现象,下列说法正确的是( )

A.冻肉表面的白霜是空气中水蒸气凝华形成的

B.冻肉周围的“冷气”是空气液化形成的

C.煮熟的肉冒出的“热气”是水汽化形成的

D.在沸水中煮肉时,水的温度一定是100℃

4.如图所示,这是甲、乙两种物质在熔化过程中温度随时间变化的关系图像。下列说法正确的是( )

A.甲物质是非晶体,乙物质是晶体 B.甲物质30℃时一定是固液共存态

C.甲物质熔化的时间为8min D.乙物质熔化过程吸热但温度一直升高

5.春去冬来,夏雨蝉歌,美丽的中国山河锦绣。如图所示的美景选自《航拍中国》,其中蕴含着物态变化知识,下列理解正确的是( )

A.中国最美冰川来古冰川——冰山上的冰是凝华形成的

B.中国最美雪乡黑龙江省牡丹江市——雪是凝固形成的

C.中国最美梯田哈尼梯田——草叶上的露是液化形成的

D.中国最美雾都重庆万州——江面上的雾是汽化形成的

6.喝上一杯由妈妈自制的热乎乎的奶茶(如图),你戴的眼镜镜片变模糊了。关于这种现象,下列说法正确的是( )

A.热奶茶中的水先汽化,后在镜片上液化成小水珠

B.空气液化成小水珠附着在镜片上

C.水蒸气液化成小水珠的过程要吸收热量

D.水蒸气凝华成小水珠附着在镜片上

7.我国古代科技著作《天工开物》中,对釜的铸造有“铁化如水,以泥固针铁柄勺从嘴受注”这样的记载。下列自然现象中与“铁化如水”描述的物态变化相同的是( )

A.暖春冰雪消融 B.暑夏雾起山峦

C.凉秋红叶生霜 D.寒冬滴水成冰

8.如图所示是沙漠中的一种取水装置,先将装置埋进沙漠地下约2米的深处,利用太阳能面板发电,在自然风的作用下带动上方的叶片旋转,进而把地表上的空气通过软管抽入地下,在此过程中,受上层空气和下层土壤的温差的影响,在水蒸气流入底部储水箱的过程中会凝结成小水珠,以此达到取水的效果。该装置能取到水的主要原因是( )

A.下层土壤比上层空气的温度高,水蒸气吸热汽化

B.下层土壤比上层空气的温度高,水蒸气放热凝华

C.下层土壤比上层空气的温度低,水蒸气放热液化

D.下层土壤比上层空气的温度低,水蒸气吸热升华

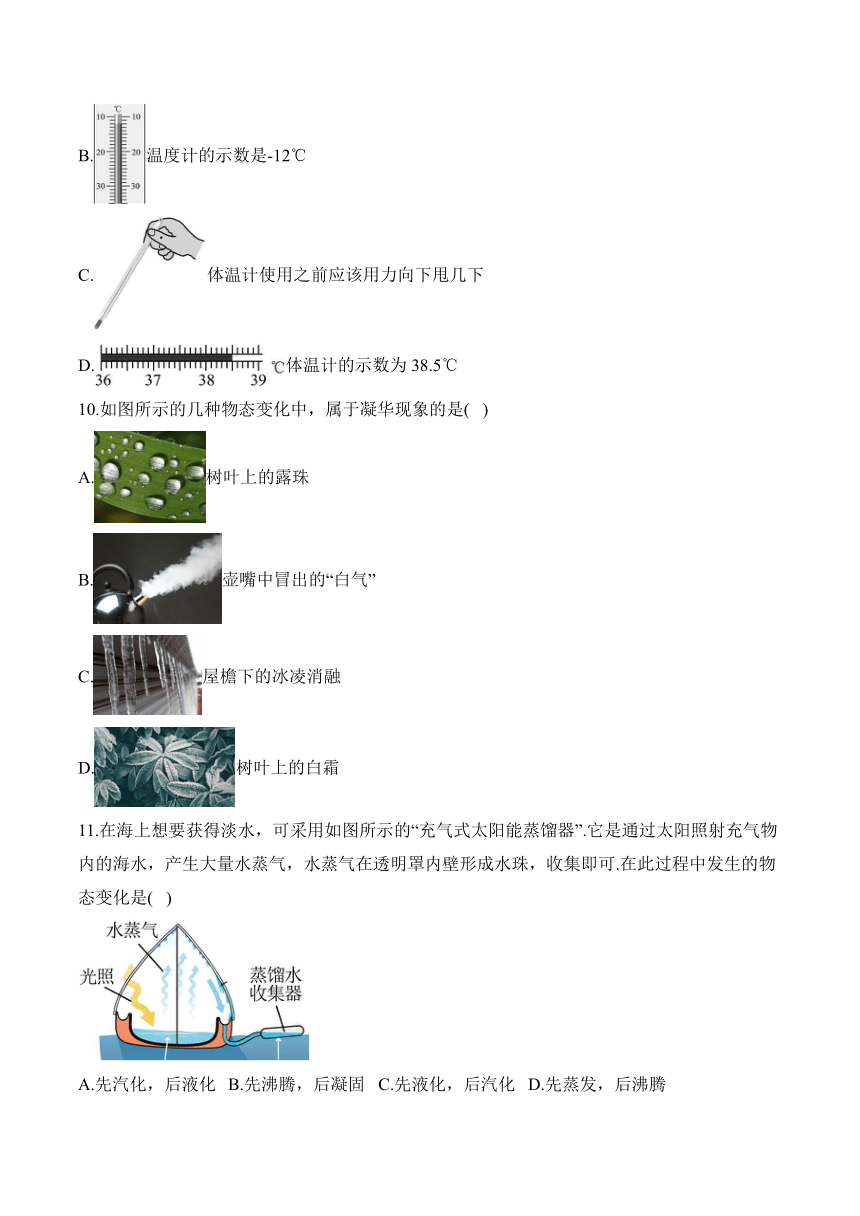

9.如图所示关于温度计的使用,错误的是( )

A.测液体温度时温度计的刻度线要紧靠烧杯侧壁

B.温度计的示数是-12℃

C.体温计使用之前应该用力向下甩几下

D.体温计的示数为38.5℃

10.如图所示的几种物态变化中,属于凝华现象的是( )

A.树叶上的露珠

B.壶嘴中冒出的“白气”

C.屋檐下的冰凌消融

D.树叶上的白霜

11.在海上想要获得淡水,可采用如图所示的“充气式太阳能蒸馏器”.它是通过太阳照射充气物内的海水,产生大量水蒸气,水蒸气在透明罩内壁形成水珠,收集即可.在此过程中发生的物态变化是( )

A.先汽化,后液化 B.先沸腾,后凝固 C.先液化,后汽化 D.先蒸发,后沸腾

12.如图为某物质凝固与熔化过程中的温度—时间图像,下列判断正确的是( )

A.物质在EF段时,处于固态 B.该物质凝固过程用时4min

C.物质在BC段吸热,但温度不变 D.物质为晶体,其熔点为55℃

二、填空题,每空2分,共48分。

13.如图是地球上的水循环示意图,海洋中的水在太阳的照射下,吸热蒸发成水蒸气升到高空,在高空中水蒸气遇冷温度降低液化成小水滴或________成小冰晶,这就形成了云,当在一定条件下,云中的小水滴和小冰晶越来越大,就会下落。在下落过程中,小冰晶又________成小水滴,与原来的水滴一起落到地面,这就形成了雨。

14.如图所示是我国“祝融号”火星车,车顶部安装了集热窗,里面装有“正十一烷”,其熔点为-26℃、沸点为196℃。白天,火星表面温度可升高至35℃,这种物质会_________(选填“吸收”或“放出”)热量而_________;夜间,火星表面温度会下降到-60℃以下,这种物质会_________。(后两空均填物态变化名称)

15.海水淡化可以有效缓解全球淡水资源短缺这一问题。小明设计了一种简便的海水淡化方法:在地面上挖一水池,往池内灌海水,按如图所示完成安装,即可收集淡水。这是因为阳光照射使池内海水________(填物态变化名称),生成的水蒸气在塑料膜上形成小水滴。收集到的淡水会集中在________(选填“A”“B”或“C”)区域。为了提高获得淡水的速度,请你给该装置提出一条改进建议:________。

16.某同学自制液体温度计(如图),在1标准大气压下,将该温度计放入冰水混合物中,在细管的液面做标记,该标记位置应标为_______℃。将其在教室中静置较长时间后放入10℃的水中,该自制液体温度计的液面降低,说明教室的温度_______(选填“高于”、“低于”或“等于”)10℃,对温度反应更灵敏的是温度计是_______(选填“甲”或“乙”)。

17.小明在厨房中发现:壶里的水烧开以后,壶嘴上方冒出一团团“白气”,如图甲所示。

(1)这“白气”实质上是一些_______(填“水蒸气”或“小水滴”);

(2)小明仔细观察又发现:“白气”从喷出到消失要经历三个物理过程:

①靠近壶嘴的地方,我们什么也看不见。这是因为壶内水沸腾时产生了大量的水蒸气,在壶嘴附近由于温度比较_______(填“高”或“低”),仍然保持_______状态;

②水蒸气离开壶嘴一段距离以后,发生_______(填物态变化名称)现象,形成“白气”;

③“白气”进一步上升,分散到干燥的空气中,发生_______(填物态变化名称)现象,我们又什么也看不见了;

(3)小明从日常生活中还发现:有时壶嘴上方的“白气”比较多,有时比较少。如图乙所示,可以判断出_______(填“A”或“B”)房间的气温比较高。

18.冰箱具有食品保鲜等功能,以下为对冰箱中热现象的探究。

(1)制作如图-1所示的冻豆腐时,将一块豆腐放入冰箱的_______(选填“冷冻”或“冷藏”)室内。两天后普通豆腐就变成冻豆腐了。解冻后切开,发现冻豆腐内有很多小孔,这是因为豆腐内的水遇冷先_______成冰,解冻后冰又_______成水造成的;

(2)如图-2所示是电冰箱工作原理图。电冰箱在工作时利用制冷剂为热的“搬运工”,把冰箱冷冻室里的“热”搬运到冰箱外边。冷凝器里的液态制冷剂经过一段很细的毛细管进入冰箱内冷冻室的管子里,在这里迅速_______(填物态变化名称),并_______(选填“吸收”或“放出”)热量,使冰箱内温度降低,生成的蒸气又被压缩机抽走,压入冷凝器,再_______(填物态变化名称)从而把从冰箱内带出来的热放出;

(3)冷凝器中的管做成图中的形状,其目的是_______。

三、实验探究题,共16分。

19.(8分)如图甲是探究“冰熔化时温度的变化规律”的实验装置图。

(1)实验过程中某时刻温度计示数如图乙所示,温度为_________℃;

(2)将冰熔化过程绘制成如图丙所示温度随时间变化图像。分析图像数据可知,冰熔化温度的特点是_________;BC段的物质处于_________态(选填“固”、“液”或“固液共存”);

(3)实验完成后,将试管取出,继续用酒精灯加热烧杯中的水,如图丁所示,探究水沸腾时温度变化的特点;

①根据记录的数据,画出温度随时间的变化图像如图戊,由图可知此时烧杯中水面上方的气压_________(填“大于”、“小于”或“等于”)1个标准大气压;

②撤去酒精灯后,水仍能继续沸腾一小段时间,其原因是_________;

(4)小华在课外书上了解到在水中加入不易挥发的甘油(原液)后沸点会升高。如表为甘油与水按不同的比例混合,混合液的沸点(表中甘油含量是指甘油在混合液中所占体积的百分比)升高。小华在水中加入一些甘油后,随着加热时间的增加,烧杯中混合液会减少,与原来相比,混合液的沸点_________(选填“升高”、“降低”或“不变”)。

甘油含量/% 30 40 50 60 70 80 90

混合液的沸点/℃ 103 104 107 111 117 124 141

20.(8分)某实验小组探究“水在沸腾前后温度变化的特点”实验,装置如图甲所示。

(1)如图甲,固定夹A、B的高度都要适当,固定夹B高度“适当”的标准是温度计的玻璃泡_______,不能碰到烧杯底和烧杯壁。

(2)实验开始时,向烧杯中倒入热水而不是冷水,这样做是为了_______。

(3)实验过程中,观察到水中的气泡情况如图乙所示,水继续_______(选填“吸热”或“放热”),温度计的示数将_______;图丙是两名同学根据各自实验数据绘制的水温随时间变化的图像,他们选用的实验装置和水量都相同,则图像不同的原因是_______。

(4)小明用如图丁所示的实验装置继续探究水沸腾实验。观察到烧杯中的水沸腾了,但试管中的水始终没有沸腾,其原因是试管中的水_______,若向烧杯中的水加盐,发现试管中的水沸腾了,是因为烧杯中的水温_______(选填“升高”“不变”或“降低”)了。

答案以及解析

1.答案:C

解析:A.根据液体沸腾特点可知,汤汁沸腾时需要持续吸热,内能在增加,但温度保持不变,故A错误;

B.火锅上方的“热气”是由于汤中的水蒸气,散发到空气中,遇到冷空气液化成小水珠,故B错误;

C.满足沸腾的条件有两个:一是达到沸点,二是继续从外界吸热,改为小火后,还在继续供热,故C正确;

D.辣汤里油的密度比水小,油会漂浮在水面上形成一层隔热层,从而减少了热量的散失,使辣汤能够更快地达到沸腾的温度,故D错误。

故选C。

2.答案:D

解析:高温液态铁最后变成固态铁,此过程中,铁由液态变为固态,发生的物态变化是凝固,故选D.

3.答案:A

解析:A.冰箱中取出的冻肉温度很低,空气中的水蒸气遇冷凝华成小冰晶附在冻肉表面,形成白霜,故A正确;

B.冻肉周围的“冷气”是由空气中的水蒸气液化形成的小液滴,故B错误;

C.煮熟的肉冒出的“热气”是锅中水汽化形成的水蒸气在空中遇冷液化形成的小液滴,故C错误;

D.气压越高,水的沸点越高,标准大气压下水的沸点为100℃,所以在沸水中煮肉时,水的温度不一定是100℃,故D错误。

故选A。

4.答案:D

解析:A.由图可知甲物质有固定熔点是晶体,乙物质没有固定熔点是非晶体,故A错误;

B.由图可知甲物质熔点为80℃,因此在80℃时处于固液共存态,在30℃时处于固态,故B错误;

C.由图可知甲物质熔化时段为2~8min,故甲物质熔化的时间为

故C错误;

D.乙物质为非晶体无固定熔点,在熔化过程吸热但温度一直升高,故D正确。

故选D。

5.答案:C

解析:A.冰山上的冰是由山上的水凝固形成的,故A错误;

B.雪是由空气中的水蒸气凝华形成的,故B错误;

C.草叶上的露是由空中的水蒸气液化形成的,故C正确;

D.江面上的雾是由空中的水蒸气液化形成的小液滴,故D错误。

故选C。

6.答案:A

解析:热奶茶中的水先汽化为水蒸气,水蒸气遇到冷的镜片时发生液化形成大量的小水珠附着在镜片上,所以眼镜镜片变模糊了,故A正确,B、D错误。液化放热,故C错误。故选A。

7.答案:A

解析:由题意可知,“铁化如水”发生的物态变化是熔化。

冰消雪融是固态的冰雪变成液态水的过程,发生的物态变化是熔化,故A符合题意;

雾是液态的小水滴,是水蒸气遇冷液化形成的,故B不符合题意;

霜是固态的小冰晶,是水蒸气遇冷直接凝华形成的,故C不符合题意;

冰是固态的,是液体的水凝固形成的,故D不符合题意。

故选A。

8.答案:C

解析:叶片旋转,进而把地表上的空气通过软管抽入地下,在此过程中,受上层空气和下层土壤的温差的影响,在水蒸气流入底部储水箱的过程中会液化成

小水珠,注入下部的储水箱,以此达到取水的效果。该装置能取到水的主要原因是下层土壤比上层空气的温度低,水蒸气放热液化。

故选C。

9.答案:A

解析:A.测液体温度时温度计的玻璃泡要浸没在液体中,不要接触烧杯底部和烧杯壁,故A错误,符合题意;

B.温度计的分度值为1℃,示数在0℃以下,则温度计的示数为-12℃,故B正确,不符合题意;

C.体温计离开人体后,液柱不会自己下降,使用之前应该用力向下甩几下,故C正确,不符合题意;

D.体温计的分度值为0.1℃,示数为38.5℃,故D正确,不符合题意。

故选A。

10.答案:D

解析:树叶上的露珠是空气中水蒸气遇冷液化形成的,属于液化现象,故A不符合题意;

壶嘴中冒出的“白气”是从壶嘴中冒出热的水蒸气遇到冷空气后液化形成的,故B不符合题意;

屋檐下的冰凌消融从固态的冰变成液态的水,属于熔化现象,故C不符合题意;

树叶上的白霜是空气中水蒸气在极低的温度下遇冷直接变成了小冰晶形成的,属于凝华现象,故D符合题意。

11.答案:A

解析:海水是液态的,水蒸气是气态的,液态变为气态的现象叫汽化;水蒸气在透明罩内壁形成水珠,气态又变为了液态的现象叫液化.

12.答案:B

解析:由图可知,物质在EF段时,处于熔化过程,状态为固液共存态,故A错误;

物质从第1min开始凝固,到第5min全部凝固成固态,凝固过程用时4min,故B正确;

物质在BC段是凝固过程,凝固放热,但温度不变,故C错误;

图像中11min~15min时间段内,温度不变,说明该物质是晶体,其不变的温度就是其熔点,为45℃,故D错误。

13.答案:凝华;熔化

解析:地面的水汽化(蒸发)后,在高空遇到冷空气,会液化成小水滴或凝华为小冰晶。大量的小水滴或小冰晶集中悬浮在高层空气中,这就形成了云。

在下落过程中,小冰晶又变成小水滴,这一过程物质由固态变液态,是熔化现象。

14.答案:吸收;熔化;凝固

解析:同种物质熔点和凝固点大小是相同的,“正十一烷”的熔点为-26℃,其凝固点也为-26℃,白天,火星表面温度可升高至35℃,此时温度高于“正十一烷”的熔点-26℃,所以这种物质会吸收热量而熔化;

夜晚温度下降到-60℃以下,低于“正十一烷”的凝固点-26℃,这种物质会凝固。

15.答案:汽化;B;将水池挖大一些

解析:阳光照射使池内液态的海水吸热汽化生成的气态的水蒸气在塑料膜上形成小水滴。

小水珠会沿着塑料膜滑到膜的最低处,滴入杯中得到淡水,因此收集到的淡水会集中在B区域。

为了提高获得淡水的速度,可以将水池挖大一些,增大海水的表面积,加快海水的蒸发。

16.答案:0;高于;乙

解析:该装置为液体温度计,是根据液体的热胀冷缩制成的;1个标准大气压下冰水混合物的温度是0℃,则液柱处的刻度应标0℃。

将其在教室中静置较长时间后,液柱处的刻度应为此时教室内的温度,放入10℃的水中,该自制液体温度计的液面降低,根据液体的热胀冷缩特点可知,此时教室内的温度高于10℃。

液体温度计就玻璃泡中的液体升高相同的温度,体积膨胀相同,管越细,上升的高度越高,因此对温度反应更灵敏的是温度计是乙。

17.答案:(1)小水珠(2)①高;气体②液化③ 汽化/蒸发(3)B

解析:(1)这“白气”实质上是一些小水珠,因为水蒸气是看不见的,故看得见的白气是液体的小水珠。

(2)①用壶将水烧开,壶的温度高于水蒸气的温度,故在壶嘴附近温度比较高,故此时水还是水蒸气的状态,是保持气态的。

②水蒸气离开壶嘴一段距离以后,水蒸气遇冷液化形成小水珠,即我们看到的“白气”。

③ “白气”进一步上升,分散到干燥的空气中,变为了水蒸气,故是汽化现象。

(3)有时壶嘴上方的“白气”比较多,说明水蒸气遇冷液化的比较多,说明温度比较低,故A房间的温度比较低,B房间的温度比较高。

18.答案:(1)冷冻;凝固;熔化

(2)汽化;吸收;液化

(3)增加散热表面积,加快热量的散失

解析:(1)将豆腐放入冰箱的冷冻室内,使豆腐内的水凝固成冰,体积变大,变成冻豆腐;解冻时,豆腐内的冰块吸热熔化成水,使冻豆腐内有很多小孔,可以吸收汤汁。

(2)冷凝器里的液态制冷剂经过一段很细的毛细管进入冰箱内冷冻室的管子里,在这里迅速吸收热量汽化,使冰箱内温度降低,生成的蒸气又被压缩机抽走,压入冷凝器,再液化放出热量,从而把从冰箱内带出来的热放出。

(3)冷凝器中的管做成图中弯曲形状,可以增大散热面积,加快热量的散失。

19.答案:(1)-4(2)吸收热量,温度保持不变;固液共存(3)①小于②烧杯可以从石棉网吸收热量(4)升高

解析:(1)由乙图可得,0-10之间有10个小格,故一小格表示1°C,液面在0℃以下,温度为零下,读数为-4°C。

(2)由丙图可得,在时间段,吸收热量,温度保持不变;BC段的物质处于熔化过程,此时物质处于固液共存态。

(3)①由戊图可得,水温保持不变时即为水的沸点,温度为98°C,小于100°C;标准大气压下水的沸点为100℃,液体的沸点随气压的减小而降低,此时烧杯中水面上方的气压小于1个标准大气压。

②烧杯加热时需要垫石棉网,撤去酒精灯后石棉网上的温度高于水的沸点,水会继续吸热而沸腾一段时间。

(4)水在加热过程中会蒸发,而甘油不蒸发,因此随着水的减少,会导致甘油含量升高,混合液的沸点也随着升高。

20.答案:(1)浸没在被测液体中(2)缩短实验时间(3)吸热;不变;水的初温不同(4)不能继续吸热;升高

解析:(1)固定夹B高度“适当”的标准是温度计的玻璃泡要浸没(全部浸入)被测液体中,且不要碰到容器底或容器壁。

(2)向烧杯中倒入热水而不是冷水,其实加入热水和冷水对于实验结果本身并无影响,加热水是为了节约实验时间。

(3)水沸腾时温度较高,会不断有大量水汽化成水蒸气进入气泡,这些气泡上升时体积逐渐变大,迅速到达液面破裂开,由此可知图乙所示为水沸腾时的图景,水沸腾时需要继续吸热,且温度不再升高,故温度计示数将保持不变。

由图丙可知ab两次实验中所用水的初始温度不同,因此达到沸点所需时间不同,因此选用的实验装置和水量都相同,则图像不同的原因是水的初始温度不同。

(4)沸腾的条件是达到沸点后持续吸热,但温度不再升高。故试管中的水达到沸点后,试管内水温与烧杯内水温达到相同,不再进行热传递,因此试管内的水不能持续吸热,因此不能沸腾。

若向烧杯中的水加盐,发现试管中的水沸腾了,说明试管内水能继续吸热了,这说明烧杯内水温升高了(盐水的沸点随盐的浓度而变,当盐度每升高1%时,则盐水沸点温度升高0.16℃,10%浓度的盐水沸点大约在101.6℃)。

(试卷满分:100分;考试时间:60分钟)

一、选择题:本题共12小题,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,每小题3分。

1.“十一黄金周”,全国各地出行热度大幅上涨,各地饮食消费水涨船高。“不知吃什么就吃火锅”,火锅的强社交属性、伴随旺盛的假期聚餐需求而升温。如图是吃火锅时的场景,下列说法正确的是( )

A.汤汁沸腾后,温度会继续升高 B.火锅上方的“白气”是水蒸气

C.汤汁沸腾后改为小火仍能继续沸腾 D.辣汤总是先沸腾,是因为其沸点更高

2.如图是我国的传统民俗表演“打铁花”.表演者击打高温液态铁,液态铁在四散飞溅的过程中发出耀眼的光芒,最后变成固态铁.此过程发生的物态变化是( )

A.升华 B.凝华 C.熔化 D.凝固

3.某同学发现从冰箱中取出的冻肉表面附着一层白霜,肉的周围不断冒出“冷气”,煮熟的肉还会冒着“热气”。关于上述现象,下列说法正确的是( )

A.冻肉表面的白霜是空气中水蒸气凝华形成的

B.冻肉周围的“冷气”是空气液化形成的

C.煮熟的肉冒出的“热气”是水汽化形成的

D.在沸水中煮肉时,水的温度一定是100℃

4.如图所示,这是甲、乙两种物质在熔化过程中温度随时间变化的关系图像。下列说法正确的是( )

A.甲物质是非晶体,乙物质是晶体 B.甲物质30℃时一定是固液共存态

C.甲物质熔化的时间为8min D.乙物质熔化过程吸热但温度一直升高

5.春去冬来,夏雨蝉歌,美丽的中国山河锦绣。如图所示的美景选自《航拍中国》,其中蕴含着物态变化知识,下列理解正确的是( )

A.中国最美冰川来古冰川——冰山上的冰是凝华形成的

B.中国最美雪乡黑龙江省牡丹江市——雪是凝固形成的

C.中国最美梯田哈尼梯田——草叶上的露是液化形成的

D.中国最美雾都重庆万州——江面上的雾是汽化形成的

6.喝上一杯由妈妈自制的热乎乎的奶茶(如图),你戴的眼镜镜片变模糊了。关于这种现象,下列说法正确的是( )

A.热奶茶中的水先汽化,后在镜片上液化成小水珠

B.空气液化成小水珠附着在镜片上

C.水蒸气液化成小水珠的过程要吸收热量

D.水蒸气凝华成小水珠附着在镜片上

7.我国古代科技著作《天工开物》中,对釜的铸造有“铁化如水,以泥固针铁柄勺从嘴受注”这样的记载。下列自然现象中与“铁化如水”描述的物态变化相同的是( )

A.暖春冰雪消融 B.暑夏雾起山峦

C.凉秋红叶生霜 D.寒冬滴水成冰

8.如图所示是沙漠中的一种取水装置,先将装置埋进沙漠地下约2米的深处,利用太阳能面板发电,在自然风的作用下带动上方的叶片旋转,进而把地表上的空气通过软管抽入地下,在此过程中,受上层空气和下层土壤的温差的影响,在水蒸气流入底部储水箱的过程中会凝结成小水珠,以此达到取水的效果。该装置能取到水的主要原因是( )

A.下层土壤比上层空气的温度高,水蒸气吸热汽化

B.下层土壤比上层空气的温度高,水蒸气放热凝华

C.下层土壤比上层空气的温度低,水蒸气放热液化

D.下层土壤比上层空气的温度低,水蒸气吸热升华

9.如图所示关于温度计的使用,错误的是( )

A.测液体温度时温度计的刻度线要紧靠烧杯侧壁

B.温度计的示数是-12℃

C.体温计使用之前应该用力向下甩几下

D.体温计的示数为38.5℃

10.如图所示的几种物态变化中,属于凝华现象的是( )

A.树叶上的露珠

B.壶嘴中冒出的“白气”

C.屋檐下的冰凌消融

D.树叶上的白霜

11.在海上想要获得淡水,可采用如图所示的“充气式太阳能蒸馏器”.它是通过太阳照射充气物内的海水,产生大量水蒸气,水蒸气在透明罩内壁形成水珠,收集即可.在此过程中发生的物态变化是( )

A.先汽化,后液化 B.先沸腾,后凝固 C.先液化,后汽化 D.先蒸发,后沸腾

12.如图为某物质凝固与熔化过程中的温度—时间图像,下列判断正确的是( )

A.物质在EF段时,处于固态 B.该物质凝固过程用时4min

C.物质在BC段吸热,但温度不变 D.物质为晶体,其熔点为55℃

二、填空题,每空2分,共48分。

13.如图是地球上的水循环示意图,海洋中的水在太阳的照射下,吸热蒸发成水蒸气升到高空,在高空中水蒸气遇冷温度降低液化成小水滴或________成小冰晶,这就形成了云,当在一定条件下,云中的小水滴和小冰晶越来越大,就会下落。在下落过程中,小冰晶又________成小水滴,与原来的水滴一起落到地面,这就形成了雨。

14.如图所示是我国“祝融号”火星车,车顶部安装了集热窗,里面装有“正十一烷”,其熔点为-26℃、沸点为196℃。白天,火星表面温度可升高至35℃,这种物质会_________(选填“吸收”或“放出”)热量而_________;夜间,火星表面温度会下降到-60℃以下,这种物质会_________。(后两空均填物态变化名称)

15.海水淡化可以有效缓解全球淡水资源短缺这一问题。小明设计了一种简便的海水淡化方法:在地面上挖一水池,往池内灌海水,按如图所示完成安装,即可收集淡水。这是因为阳光照射使池内海水________(填物态变化名称),生成的水蒸气在塑料膜上形成小水滴。收集到的淡水会集中在________(选填“A”“B”或“C”)区域。为了提高获得淡水的速度,请你给该装置提出一条改进建议:________。

16.某同学自制液体温度计(如图),在1标准大气压下,将该温度计放入冰水混合物中,在细管的液面做标记,该标记位置应标为_______℃。将其在教室中静置较长时间后放入10℃的水中,该自制液体温度计的液面降低,说明教室的温度_______(选填“高于”、“低于”或“等于”)10℃,对温度反应更灵敏的是温度计是_______(选填“甲”或“乙”)。

17.小明在厨房中发现:壶里的水烧开以后,壶嘴上方冒出一团团“白气”,如图甲所示。

(1)这“白气”实质上是一些_______(填“水蒸气”或“小水滴”);

(2)小明仔细观察又发现:“白气”从喷出到消失要经历三个物理过程:

①靠近壶嘴的地方,我们什么也看不见。这是因为壶内水沸腾时产生了大量的水蒸气,在壶嘴附近由于温度比较_______(填“高”或“低”),仍然保持_______状态;

②水蒸气离开壶嘴一段距离以后,发生_______(填物态变化名称)现象,形成“白气”;

③“白气”进一步上升,分散到干燥的空气中,发生_______(填物态变化名称)现象,我们又什么也看不见了;

(3)小明从日常生活中还发现:有时壶嘴上方的“白气”比较多,有时比较少。如图乙所示,可以判断出_______(填“A”或“B”)房间的气温比较高。

18.冰箱具有食品保鲜等功能,以下为对冰箱中热现象的探究。

(1)制作如图-1所示的冻豆腐时,将一块豆腐放入冰箱的_______(选填“冷冻”或“冷藏”)室内。两天后普通豆腐就变成冻豆腐了。解冻后切开,发现冻豆腐内有很多小孔,这是因为豆腐内的水遇冷先_______成冰,解冻后冰又_______成水造成的;

(2)如图-2所示是电冰箱工作原理图。电冰箱在工作时利用制冷剂为热的“搬运工”,把冰箱冷冻室里的“热”搬运到冰箱外边。冷凝器里的液态制冷剂经过一段很细的毛细管进入冰箱内冷冻室的管子里,在这里迅速_______(填物态变化名称),并_______(选填“吸收”或“放出”)热量,使冰箱内温度降低,生成的蒸气又被压缩机抽走,压入冷凝器,再_______(填物态变化名称)从而把从冰箱内带出来的热放出;

(3)冷凝器中的管做成图中的形状,其目的是_______。

三、实验探究题,共16分。

19.(8分)如图甲是探究“冰熔化时温度的变化规律”的实验装置图。

(1)实验过程中某时刻温度计示数如图乙所示,温度为_________℃;

(2)将冰熔化过程绘制成如图丙所示温度随时间变化图像。分析图像数据可知,冰熔化温度的特点是_________;BC段的物质处于_________态(选填“固”、“液”或“固液共存”);

(3)实验完成后,将试管取出,继续用酒精灯加热烧杯中的水,如图丁所示,探究水沸腾时温度变化的特点;

①根据记录的数据,画出温度随时间的变化图像如图戊,由图可知此时烧杯中水面上方的气压_________(填“大于”、“小于”或“等于”)1个标准大气压;

②撤去酒精灯后,水仍能继续沸腾一小段时间,其原因是_________;

(4)小华在课外书上了解到在水中加入不易挥发的甘油(原液)后沸点会升高。如表为甘油与水按不同的比例混合,混合液的沸点(表中甘油含量是指甘油在混合液中所占体积的百分比)升高。小华在水中加入一些甘油后,随着加热时间的增加,烧杯中混合液会减少,与原来相比,混合液的沸点_________(选填“升高”、“降低”或“不变”)。

甘油含量/% 30 40 50 60 70 80 90

混合液的沸点/℃ 103 104 107 111 117 124 141

20.(8分)某实验小组探究“水在沸腾前后温度变化的特点”实验,装置如图甲所示。

(1)如图甲,固定夹A、B的高度都要适当,固定夹B高度“适当”的标准是温度计的玻璃泡_______,不能碰到烧杯底和烧杯壁。

(2)实验开始时,向烧杯中倒入热水而不是冷水,这样做是为了_______。

(3)实验过程中,观察到水中的气泡情况如图乙所示,水继续_______(选填“吸热”或“放热”),温度计的示数将_______;图丙是两名同学根据各自实验数据绘制的水温随时间变化的图像,他们选用的实验装置和水量都相同,则图像不同的原因是_______。

(4)小明用如图丁所示的实验装置继续探究水沸腾实验。观察到烧杯中的水沸腾了,但试管中的水始终没有沸腾,其原因是试管中的水_______,若向烧杯中的水加盐,发现试管中的水沸腾了,是因为烧杯中的水温_______(选填“升高”“不变”或“降低”)了。

答案以及解析

1.答案:C

解析:A.根据液体沸腾特点可知,汤汁沸腾时需要持续吸热,内能在增加,但温度保持不变,故A错误;

B.火锅上方的“热气”是由于汤中的水蒸气,散发到空气中,遇到冷空气液化成小水珠,故B错误;

C.满足沸腾的条件有两个:一是达到沸点,二是继续从外界吸热,改为小火后,还在继续供热,故C正确;

D.辣汤里油的密度比水小,油会漂浮在水面上形成一层隔热层,从而减少了热量的散失,使辣汤能够更快地达到沸腾的温度,故D错误。

故选C。

2.答案:D

解析:高温液态铁最后变成固态铁,此过程中,铁由液态变为固态,发生的物态变化是凝固,故选D.

3.答案:A

解析:A.冰箱中取出的冻肉温度很低,空气中的水蒸气遇冷凝华成小冰晶附在冻肉表面,形成白霜,故A正确;

B.冻肉周围的“冷气”是由空气中的水蒸气液化形成的小液滴,故B错误;

C.煮熟的肉冒出的“热气”是锅中水汽化形成的水蒸气在空中遇冷液化形成的小液滴,故C错误;

D.气压越高,水的沸点越高,标准大气压下水的沸点为100℃,所以在沸水中煮肉时,水的温度不一定是100℃,故D错误。

故选A。

4.答案:D

解析:A.由图可知甲物质有固定熔点是晶体,乙物质没有固定熔点是非晶体,故A错误;

B.由图可知甲物质熔点为80℃,因此在80℃时处于固液共存态,在30℃时处于固态,故B错误;

C.由图可知甲物质熔化时段为2~8min,故甲物质熔化的时间为

故C错误;

D.乙物质为非晶体无固定熔点,在熔化过程吸热但温度一直升高,故D正确。

故选D。

5.答案:C

解析:A.冰山上的冰是由山上的水凝固形成的,故A错误;

B.雪是由空气中的水蒸气凝华形成的,故B错误;

C.草叶上的露是由空中的水蒸气液化形成的,故C正确;

D.江面上的雾是由空中的水蒸气液化形成的小液滴,故D错误。

故选C。

6.答案:A

解析:热奶茶中的水先汽化为水蒸气,水蒸气遇到冷的镜片时发生液化形成大量的小水珠附着在镜片上,所以眼镜镜片变模糊了,故A正确,B、D错误。液化放热,故C错误。故选A。

7.答案:A

解析:由题意可知,“铁化如水”发生的物态变化是熔化。

冰消雪融是固态的冰雪变成液态水的过程,发生的物态变化是熔化,故A符合题意;

雾是液态的小水滴,是水蒸气遇冷液化形成的,故B不符合题意;

霜是固态的小冰晶,是水蒸气遇冷直接凝华形成的,故C不符合题意;

冰是固态的,是液体的水凝固形成的,故D不符合题意。

故选A。

8.答案:C

解析:叶片旋转,进而把地表上的空气通过软管抽入地下,在此过程中,受上层空气和下层土壤的温差的影响,在水蒸气流入底部储水箱的过程中会液化成

小水珠,注入下部的储水箱,以此达到取水的效果。该装置能取到水的主要原因是下层土壤比上层空气的温度低,水蒸气放热液化。

故选C。

9.答案:A

解析:A.测液体温度时温度计的玻璃泡要浸没在液体中,不要接触烧杯底部和烧杯壁,故A错误,符合题意;

B.温度计的分度值为1℃,示数在0℃以下,则温度计的示数为-12℃,故B正确,不符合题意;

C.体温计离开人体后,液柱不会自己下降,使用之前应该用力向下甩几下,故C正确,不符合题意;

D.体温计的分度值为0.1℃,示数为38.5℃,故D正确,不符合题意。

故选A。

10.答案:D

解析:树叶上的露珠是空气中水蒸气遇冷液化形成的,属于液化现象,故A不符合题意;

壶嘴中冒出的“白气”是从壶嘴中冒出热的水蒸气遇到冷空气后液化形成的,故B不符合题意;

屋檐下的冰凌消融从固态的冰变成液态的水,属于熔化现象,故C不符合题意;

树叶上的白霜是空气中水蒸气在极低的温度下遇冷直接变成了小冰晶形成的,属于凝华现象,故D符合题意。

11.答案:A

解析:海水是液态的,水蒸气是气态的,液态变为气态的现象叫汽化;水蒸气在透明罩内壁形成水珠,气态又变为了液态的现象叫液化.

12.答案:B

解析:由图可知,物质在EF段时,处于熔化过程,状态为固液共存态,故A错误;

物质从第1min开始凝固,到第5min全部凝固成固态,凝固过程用时4min,故B正确;

物质在BC段是凝固过程,凝固放热,但温度不变,故C错误;

图像中11min~15min时间段内,温度不变,说明该物质是晶体,其不变的温度就是其熔点,为45℃,故D错误。

13.答案:凝华;熔化

解析:地面的水汽化(蒸发)后,在高空遇到冷空气,会液化成小水滴或凝华为小冰晶。大量的小水滴或小冰晶集中悬浮在高层空气中,这就形成了云。

在下落过程中,小冰晶又变成小水滴,这一过程物质由固态变液态,是熔化现象。

14.答案:吸收;熔化;凝固

解析:同种物质熔点和凝固点大小是相同的,“正十一烷”的熔点为-26℃,其凝固点也为-26℃,白天,火星表面温度可升高至35℃,此时温度高于“正十一烷”的熔点-26℃,所以这种物质会吸收热量而熔化;

夜晚温度下降到-60℃以下,低于“正十一烷”的凝固点-26℃,这种物质会凝固。

15.答案:汽化;B;将水池挖大一些

解析:阳光照射使池内液态的海水吸热汽化生成的气态的水蒸气在塑料膜上形成小水滴。

小水珠会沿着塑料膜滑到膜的最低处,滴入杯中得到淡水,因此收集到的淡水会集中在B区域。

为了提高获得淡水的速度,可以将水池挖大一些,增大海水的表面积,加快海水的蒸发。

16.答案:0;高于;乙

解析:该装置为液体温度计,是根据液体的热胀冷缩制成的;1个标准大气压下冰水混合物的温度是0℃,则液柱处的刻度应标0℃。

将其在教室中静置较长时间后,液柱处的刻度应为此时教室内的温度,放入10℃的水中,该自制液体温度计的液面降低,根据液体的热胀冷缩特点可知,此时教室内的温度高于10℃。

液体温度计就玻璃泡中的液体升高相同的温度,体积膨胀相同,管越细,上升的高度越高,因此对温度反应更灵敏的是温度计是乙。

17.答案:(1)小水珠(2)①高;气体②液化③ 汽化/蒸发(3)B

解析:(1)这“白气”实质上是一些小水珠,因为水蒸气是看不见的,故看得见的白气是液体的小水珠。

(2)①用壶将水烧开,壶的温度高于水蒸气的温度,故在壶嘴附近温度比较高,故此时水还是水蒸气的状态,是保持气态的。

②水蒸气离开壶嘴一段距离以后,水蒸气遇冷液化形成小水珠,即我们看到的“白气”。

③ “白气”进一步上升,分散到干燥的空气中,变为了水蒸气,故是汽化现象。

(3)有时壶嘴上方的“白气”比较多,说明水蒸气遇冷液化的比较多,说明温度比较低,故A房间的温度比较低,B房间的温度比较高。

18.答案:(1)冷冻;凝固;熔化

(2)汽化;吸收;液化

(3)增加散热表面积,加快热量的散失

解析:(1)将豆腐放入冰箱的冷冻室内,使豆腐内的水凝固成冰,体积变大,变成冻豆腐;解冻时,豆腐内的冰块吸热熔化成水,使冻豆腐内有很多小孔,可以吸收汤汁。

(2)冷凝器里的液态制冷剂经过一段很细的毛细管进入冰箱内冷冻室的管子里,在这里迅速吸收热量汽化,使冰箱内温度降低,生成的蒸气又被压缩机抽走,压入冷凝器,再液化放出热量,从而把从冰箱内带出来的热放出。

(3)冷凝器中的管做成图中弯曲形状,可以增大散热面积,加快热量的散失。

19.答案:(1)-4(2)吸收热量,温度保持不变;固液共存(3)①小于②烧杯可以从石棉网吸收热量(4)升高

解析:(1)由乙图可得,0-10之间有10个小格,故一小格表示1°C,液面在0℃以下,温度为零下,读数为-4°C。

(2)由丙图可得,在时间段,吸收热量,温度保持不变;BC段的物质处于熔化过程,此时物质处于固液共存态。

(3)①由戊图可得,水温保持不变时即为水的沸点,温度为98°C,小于100°C;标准大气压下水的沸点为100℃,液体的沸点随气压的减小而降低,此时烧杯中水面上方的气压小于1个标准大气压。

②烧杯加热时需要垫石棉网,撤去酒精灯后石棉网上的温度高于水的沸点,水会继续吸热而沸腾一段时间。

(4)水在加热过程中会蒸发,而甘油不蒸发,因此随着水的减少,会导致甘油含量升高,混合液的沸点也随着升高。

20.答案:(1)浸没在被测液体中(2)缩短实验时间(3)吸热;不变;水的初温不同(4)不能继续吸热;升高

解析:(1)固定夹B高度“适当”的标准是温度计的玻璃泡要浸没(全部浸入)被测液体中,且不要碰到容器底或容器壁。

(2)向烧杯中倒入热水而不是冷水,其实加入热水和冷水对于实验结果本身并无影响,加热水是为了节约实验时间。

(3)水沸腾时温度较高,会不断有大量水汽化成水蒸气进入气泡,这些气泡上升时体积逐渐变大,迅速到达液面破裂开,由此可知图乙所示为水沸腾时的图景,水沸腾时需要继续吸热,且温度不再升高,故温度计示数将保持不变。

由图丙可知ab两次实验中所用水的初始温度不同,因此达到沸点所需时间不同,因此选用的实验装置和水量都相同,则图像不同的原因是水的初始温度不同。

(4)沸腾的条件是达到沸点后持续吸热,但温度不再升高。故试管中的水达到沸点后,试管内水温与烧杯内水温达到相同,不再进行热传递,因此试管内的水不能持续吸热,因此不能沸腾。

若向烧杯中的水加盐,发现试管中的水沸腾了,说明试管内水能继续吸热了,这说明烧杯内水温升高了(盐水的沸点随盐的浓度而变,当盐度每升高1%时,则盐水沸点温度升高0.16℃,10%浓度的盐水沸点大约在101.6℃)。

同课章节目录