2025届高考语文复习专题 理解诗句,鉴赏手法课件(共56张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文复习专题 理解诗句,鉴赏手法课件(共56张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-09 07:38:57 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

理解诗句,鉴赏手法

2025年高考语文复习专题★★

活动一

理解句子含意

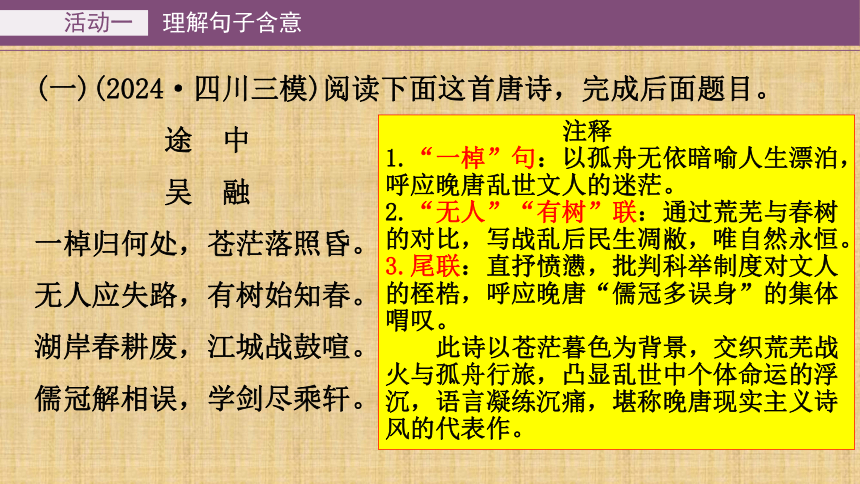

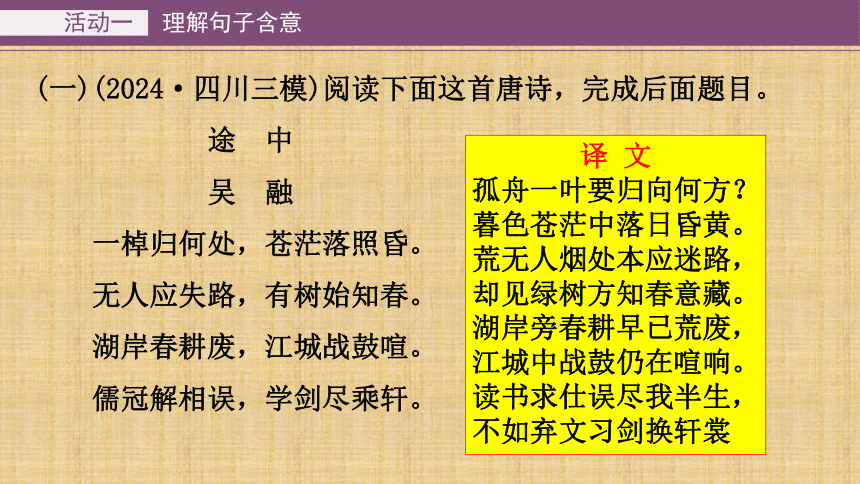

(一)(2024·四川三模)阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

途 中

吴 融

一棹归何处,苍茫落照昏。

无人应失路,有树始知春。

湖岸春耕废,江城战鼓喧。

儒冠解相误,学剑尽乘轩。

注释

1.“一棹”句:以孤舟无依暗喻人生漂泊,呼应晚唐乱世文人的迷茫。

2.“无人”“有树”联:通过荒芜与春树的对比,写战乱后民生凋敝,唯自然永恒。

3.尾联:直抒愤懑,批判科举制度对文人的桎梏,呼应晚唐“儒冠多误身”的集体喟叹。

此诗以苍茫暮色为背景,交织荒芜战火与孤舟行旅,凸显乱世中个体命运的浮沉,语言凝练沉痛,堪称晚唐现实主义诗风的代表作。

活动一

理解句子含意

(一)(2024·四川三模)阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

途 中

吴 融

一棹归何处,苍茫落照昏。

无人应失路,有树始知春。

湖岸春耕废,江城战鼓喧。

儒冠解相误,学剑尽乘轩。

译 文

孤舟一叶要归向何方?

暮色苍茫中落日昏黄。

荒无人烟处本应迷路,

却见绿树方知春意藏。

湖岸旁春耕早已荒废,

江城中战鼓仍在喧响。

读书求仕误尽我半生,

不如弃文习剑换轩裳

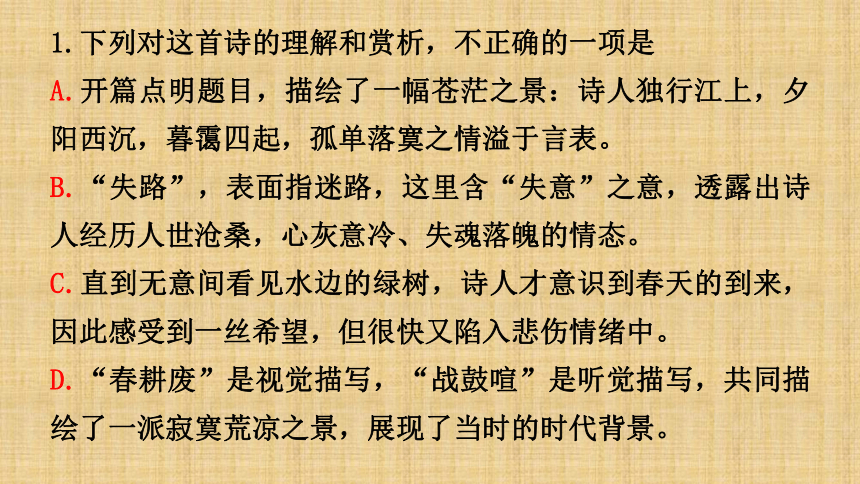

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.开篇点明题目,描绘了一幅苍茫之景:诗人独行江上,夕阳西沉,暮霭四起,孤单落寞之情溢于言表。

B.“失路”,表面指迷路,这里含“失意”之意,透露出诗人经历人世沧桑,心灰意冷、失魂落魄的情态。

C.直到无意间看见水边的绿树,诗人才意识到春天的到来,因此感受到一丝希望,但很快又陷入悲伤情绪中。

D.“春耕废”是视觉描写,“战鼓喧”是听觉描写,共同描绘了一派寂寞荒凉之景,展现了当时的时代背景。

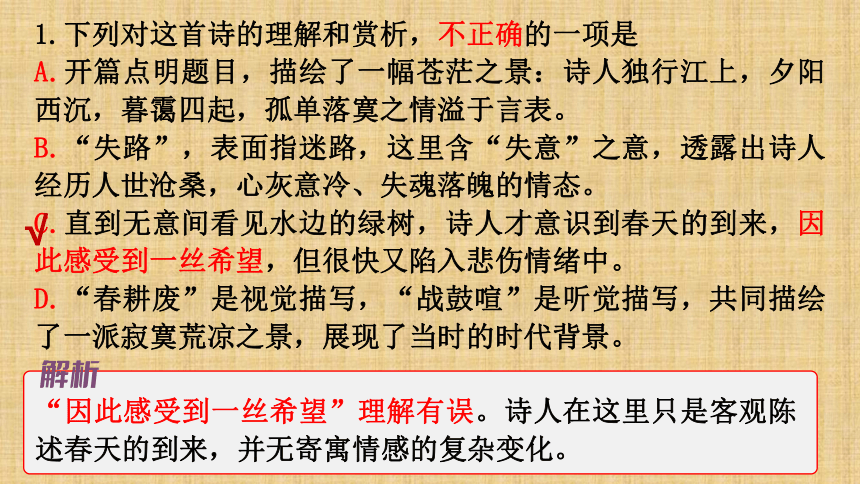

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.开篇点明题目,描绘了一幅苍茫之景:诗人独行江上,夕阳西沉,暮霭四起,孤单落寞之情溢于言表。

B.“失路”,表面指迷路,这里含“失意”之意,透露出诗人经历人世沧桑,心灰意冷、失魂落魄的情态。

C.直到无意间看见水边的绿树,诗人才意识到春天的到来,因此感受到一丝希望,但很快又陷入悲伤情绪中。

D.“春耕废”是视觉描写,“战鼓喧”是听觉描写,共同描绘了一派寂寞荒凉之景,展现了当时的时代背景。

√

“因此感受到一丝希望”理解有误。诗人在这里只是客观陈述春天的到来,并无寄寓情感的复杂变化。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.开篇点明题目,描绘了一幅苍茫之景:诗人独行江上,夕阳西沉,暮霭四起,孤单落寞之情溢于言表。

B.“失路”,表面指迷路,这里含“失意”之意,透露出诗人经历人世沧桑,心灰意冷、失魂落魄的情态。

C.直到无意间看见水边的绿树,诗人才意识到春天的到来,因此感受到一丝希望,但很快又陷入悲伤情绪中。

D.“春耕废”是视觉描写,“战鼓喧”是听觉描写,共同描绘了一派寂寞荒凉之景,展现了当时的时代背景。

√

此题可以用“比较法”进行经验推断,ABD 三项情感都和C 项情感相矛盾。若C对,则其它三项都为错,与题干相矛盾。

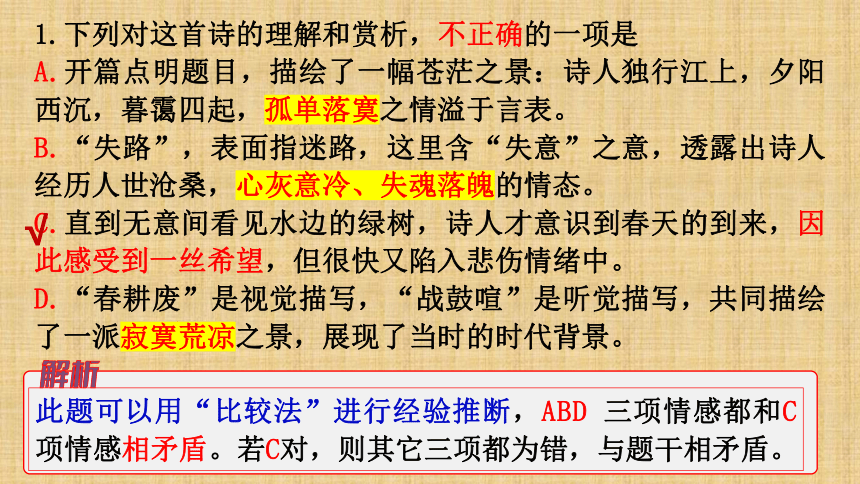

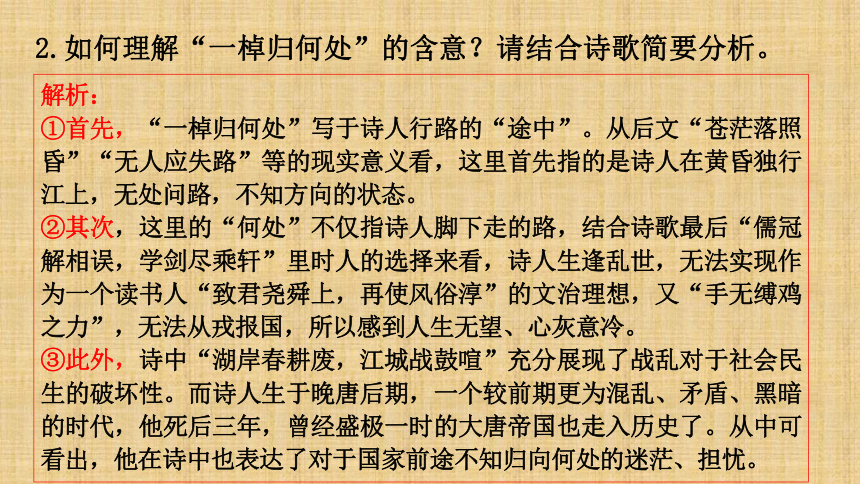

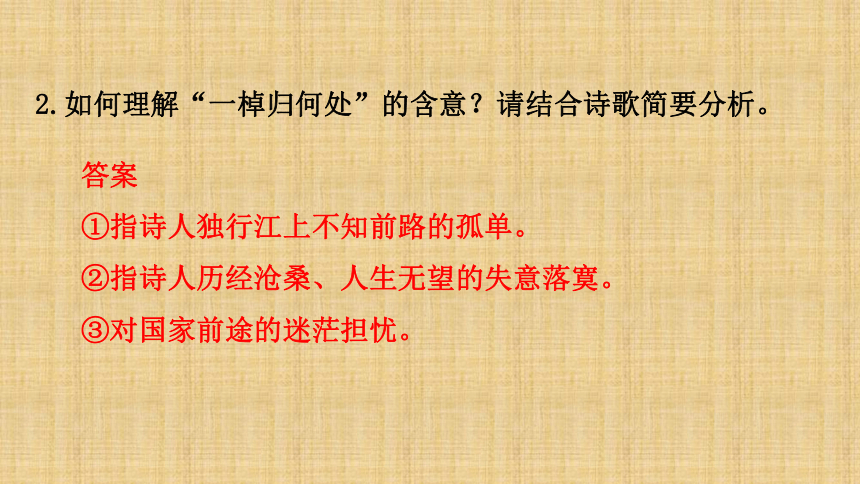

2.如何理解“一棹归何处”的含意?请结合诗歌简要分析。

解析:

①首先,“一棹归何处”写于诗人行路的“途中”。从后文“苍茫落照昏”“无人应失路”等的现实意义看,这里首先指的是诗人在黄昏独行江上,无处问路,不知方向的状态。

②其次,这里的“何处”不仅指诗人脚下走的路,结合诗歌最后“儒冠解相误,学剑尽乘轩”里时人的选择来看,诗人生逢乱世,无法实现作为一个读书人“致君尧舜上,再使风俗淳”的文治理想,又“手无缚鸡之力”,无法从戎报国,所以感到人生无望、心灰意冷。

③此外,诗中“湖岸春耕废,江城战鼓喧”充分展现了战乱对于社会民生的破坏性。而诗人生于晚唐后期,一个较前期更为混乱、矛盾、黑暗的时代,他死后三年,曾经盛极一时的大唐帝国也走入历史了。从中可看出,他在诗中也表达了对于国家前途不知归向何处的迷茫、担忧。

答案

①指诗人独行江上不知前路的孤单。

②指诗人历经沧桑、人生无望的失意落寞。

③对国家前途的迷茫担忧。

2.如何理解“一棹归何处”的含意?请结合诗歌简要分析。

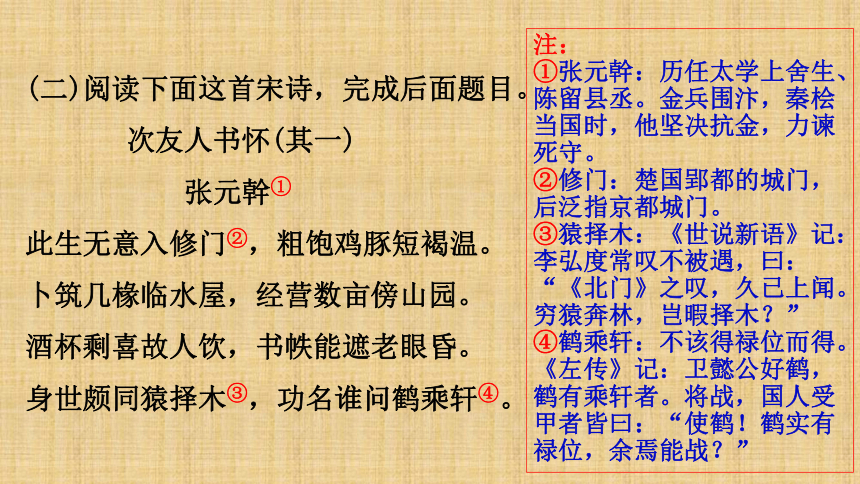

(二)阅读下面这首宋诗,完成后面题目。

次友人书怀(其一)

张元幹①

此生无意入修门②,粗饱鸡豚短褐温。

卜筑几椽临水屋,经营数亩傍山园。

酒杯剩喜故人饮,书帙能遮老眼昏。

身世颇同猿择木③,功名谁问鹤乘轩④。

注:

①张元幹:历任太学上舍生、陈留县丞。金兵围汴,秦桧当国时,他坚决抗金,力谏死守。

②修门:楚国郢都的城门,后泛指京都城门。

③猿择木:《世说新语》记:李弘度常叹不被遇,曰:“《北门》之叹,久已上闻。穷猿奔林,岂暇择木?”

④鹤乘轩:不该得禄位而得。《左传》记:卫懿公好鹤,鹤有乘轩者。将战,国人受甲者皆曰:“使鹤!鹤实有禄位,余焉能战?”

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.首联下句运用三个意象勾勒出一幅养鸡喂猪、粗茶淡饭的田园生活图。

B.颔联中的“临水屋”与“傍山园”反映了诗人追求平静安宁的意趣志向。

C.颈联中一“喜”一“遮”表现了诗人对有友同饮、有书可读的生活的满意。

D.尾联上句化用典故,写诗人自觉如身处困境的猿猴,期望择良木而栖。

√

“期望择良木而栖”错。注释“穷猿奔林,岂暇择木?”是说身处困境的猿猴投奔森林,哪还顾得上选择树木的好坏呢?所以“猿择木”不是择良木而栖。

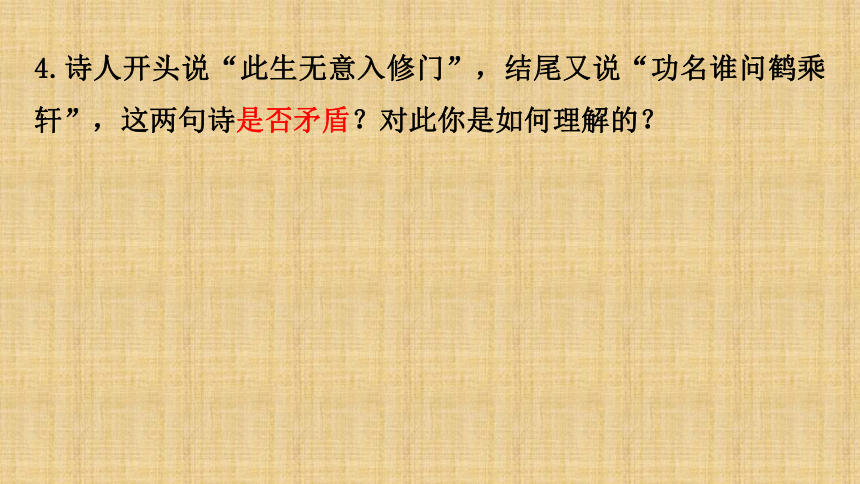

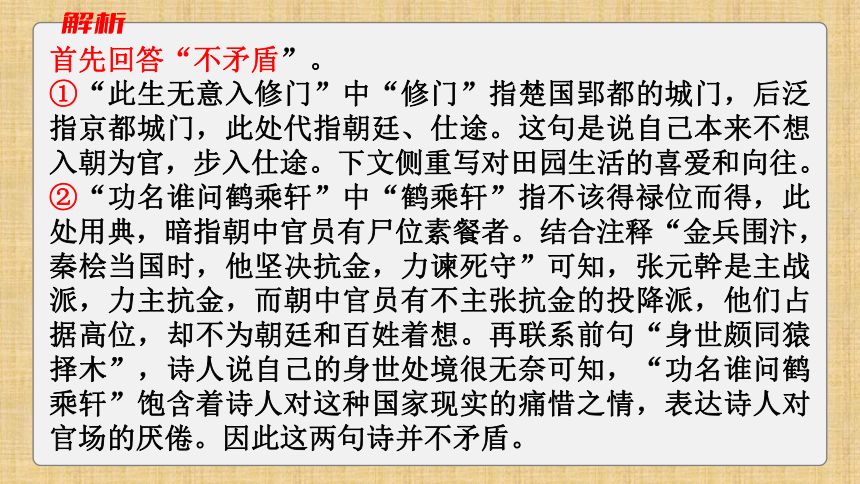

4.诗人开头说“此生无意入修门”,结尾又说“功名谁问鹤乘轩”,这两句诗是否矛盾?对此你是如何理解的?

首先回答“不矛盾”。

①“此生无意入修门”中“修门”指楚国郢都的城门,后泛指京都城门,此处代指朝廷、仕途。这句是说自己本来不想入朝为官,步入仕途。下文侧重写对田园生活的喜爱和向往。

②“功名谁问鹤乘轩”中“鹤乘轩”指不该得禄位而得,此处用典,暗指朝中官员有尸位素餐者。结合注释“金兵围汴,秦桧当国时,他坚决抗金,力谏死守”可知,张元幹是主战派,力主抗金,而朝中官员有不主张抗金的投降派,他们占据高位,却不为朝廷和百姓着想。再联系前句“身世颇同猿择木”,诗人说自己的身世处境很无奈可知,“功名谁问鹤乘轩”饱含着诗人对这种国家现实的痛惜之情,表达诗人对官场的厌倦。因此这两句诗并不矛盾。

答案

不矛盾。

①“此生无意入修门”,是说自己本来不想入朝为官,步入仕途。

②“功名谁问鹤乘轩”,暗指朝中官员有尸位素餐者,他们不主张抗金却占据高位。

③饱含着诗人对国家现实的痛惜之情,表达诗人对官场的厌倦。

4.诗人开头说“此生无意入修门”,结尾又说“功名谁问鹤乘轩”,这两句诗是否矛盾?对此你是如何理解的?

借题点拨

如何理解诗句含意:

①首先要理解古诗句的字面含意。如第2题“一棹归何处”表面上指的是诗人在黄昏独行江上,无处问路,不知方向的状态。

②然后推敲其中蕴藏的情感义,或者象征义、哲理义。这里的“何处”不仅指诗人不知道脚下走的路,还指无法走上从戎报国之路,人生无望、心灰意冷;继续引申,还有对国家前途不知归向何处的迷茫、担忧。

③最后按照顺序,组织答案。注意要条理清晰,有区别,不要重合。

活动二

鉴赏诗句手法

(一)阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

会稽郡楼雪霁

张继①

江城昨夜雪如花,郢客登楼齐望华。

夏禹坛前仍聚玉,西施浦上更飘纱。

帘栊向晚寒风度,睥睨②初晴落景斜。

数处微明销不尽,湖山清映越人家。

①张继:字懿孙,湖北襄阳(古属楚地)人。

②睥睨pìnì:城墙上锯齿形的短墙。(注意词的古今异义)

注

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.首句从落雪写起:昨夜,坐落在江畔的会稽城下了一场雪,洁白的雪花如同飞花一般,美丽轻盈。

B.次句照应诗题,写大雪纷飞中诗人登上城楼远眺,引出颔联的景物描写,“郢客”点明诗人身份。

C.颈联写傍晚时分寒凉的风穿过了郡楼的门窗,但诗人仍旧没有离去,望见夕阳斜挂在城墙上方。

D.尾联写暮色渐浓,诗人望见远处有星星点点的微光隐约闪烁,暮色中的湖山别有一番清秀韵味。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.首句从落雪写起:昨夜,坐落在江畔的会稽城下了一场雪,洁白的雪花如同飞花一般,美丽轻盈。

B.次句照应诗题,写大雪纷飞中诗人登上城楼远眺,引出颔联的景物描写,“郢客”点明诗人身份。

C.颈联写傍晚时分寒凉的风穿过了郡楼的门窗,但诗人仍旧没有离去,望见夕阳斜挂在城墙上方。

D.尾联写暮色渐浓,诗人望见远处有星星点点的微光隐约闪烁,暮色中的湖山别有一番清秀韵味。

√

“大雪纷飞中诗人登上城楼远眺”错。“霁”指雨后或雪后天色放晴。

2.本诗颔联为人称道,请赏析其精妙之处。

夏禹坛前仍聚玉,西施浦上更飘纱

是哪一联?

颔联意思是,大禹的神坛前仍堆着白玉一般的积雪,西施浦上方好像飘着一层轻纱。

①比喻:颔联巧妙运用比喻,将积雪比作“玉”“纱”,生动地描绘了会稽的雪后景色,突出雪景的洁白和朦胧,表达了诗人对会稽郡的热爱和赞美。

②用典:当年,大禹东行至会稽而崩,葬在会稽。如今,大禹神坛前的积雪似白玉一般,仿佛是自然为他献上的贡品,远远望去,便生出一种厚重的历史感。当年,西施曾在会稽生活过,以西施命名的小溪上飘着一层轻纱似的雪雾,让人不禁追忆起西施当年的美丽。诗人把历史与现实交织在一起,用典抒情,既点明欣赏雪景的地点,又使诗歌含蓄典雅。

③借景抒情:远眺处,夏禹陵墓之前,分明积雪聚玉,洁美无比,这位治水有功,后东巡狩至会稽而卒的古贤得到了人民的爱戴与尊敬;西施浣纱的水滨似有素绢白纱在眼前晃动,可惜受命于国难之时的绝代佳人香消玉殒之后,还遭世人非议责难。诗人缘情写景、借景抒情,感情极为复杂难状,集赞叹、仰慕、惋惜于一体。

答案

①比喻:将积雪比作“玉”“纱”,生动形象地描绘出积雪的颜色和雪景的朦胧之美。

②用典:“夏禹坛”“西施浦”运用典故,既点明欣赏雪景的地点,又使诗歌含蓄典雅。

③借景抒情:夏禹坛前仍堆着白玉一般的积雪,西施浦上方好像飘着一层轻纱,既表达了诗人对江城雪景的赞赏,又表达了对古人的怀念之情及含蓄深沉的人生况味。

2.本诗颔联为人称道,请赏析其精妙之处。

夏禹坛前仍聚玉,西施浦上更飘纱

是哪一联?

(二)阅读下面这首宋词,完成后面题目。

水调歌头·金山观月

张孝祥

江山自雄丽,风露与高寒。寄声月姊,借我玉鉴此中看。幽壑鱼龙悲啸,倒影星辰摇动,海气夜漫漫。涌起白银阙①,危驻紫金山。

表②独立,飞霞佩,切云冠。漱冰濯雪,眇视万里一毫端。回首三山③何处,闻道群仙笑我,要我欲俱还。挥手从此去,翳凤更骖鸾④。

①白银阙:借指金山寺。②表:作为标志的木柱物,词中指像表一样。③三山:古代传说中的三神山(蓬莱、方丈、瀛洲)。④翳凤更骖鸾:凤指以凤羽为车盖的马车,骖鸾指鸾鸟驾驶的马车。

注

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是

A.首句“雄丽”二字写出了江山雄伟、壮阔的气势,与下文景物描写浑然一体。

B.“幽壑鱼龙悲啸”三句紧扣上句中的“看”字,用视听结合的方式展现了所见景象。

C.下片开头三句,既是词人对自我形象的一幅素描画像,又是词人心胸的袒露。

D.“闻道群仙笑我”两句写词人仿佛听到仙人的嘲讽,让他赶紧回到现实中去。

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是

A.首句“雄丽”二字写出了江山雄伟、壮阔的气势,与下文景物描写浑然一体。

B.“幽壑鱼龙悲啸”三句紧扣上句中的“看”字,用视听结合的方式展现了所见景象。

C.下片开头三句,既是词人对自我形象的一幅素描画像,又是词人心胸的袒露。

D.“闻道群仙笑我”两句写词人仿佛听到仙人的嘲讽,让他赶紧回到现实中去。

√

“写词人仿佛听到仙人的嘲讽,让他赶紧回到现实中去”错。“闻道群仙笑我,要我欲俱还”的意思是:听说神山上的群仙,一个个都在向我打招呼,满面笑容地邀我去遨游那缥缈虚幻的世界。

4.词中“漱冰濯雪,眇视万里一毫端”主要运用了哪些手法?带来什么样的表达效果?请简要分析。

“漱冰濯雪,眇视万里一毫端”运用了夸张和想象的表现手法。这两句的意思是“月光如冰雪般洁白,把大地照耀得明亮清透,那万里之外的景物都能看得清”。

“漱冰濯雪”本意是用冰雪来清洁口腔和身体,此处用来形容月光如冰雪般洁白,是词人的想象,词人想象自己处于冰清玉洁的环境之中。

“眇视万里一毫端”采用了夸张的手法,指词人以超绝的目光仔细观看万里之外的细微景物,写出了词人非凡的视力和眼界,也表达了词人的遐想和情思。

“漱冰濯雪”营造出了月光的皎洁,把大地照耀得明亮清澈;“眇视万里一毫端”将词人的视野延伸至广阔的天地,使人感觉他的目力仿佛能透视万里之外的细微景物。

这两句为我们营造出高远、澄澈的氛围,既表现出词人视力和眼界的非凡,也暗示出词人的清高和洒脱。

答案

①主要运用了夸张和想象的手法。

②词人想象自己在冰清玉洁的环境中,以超绝的目光俯视万里之外的细微之处,营造出一种高远、澄澈的意境。

③表现出词人高洁的品质和超逸的气度。

4.词中“漱冰濯雪,眇视万里一毫端”主要运用了哪些手法?带来什么样的表达效果?请简要分析。

借题点拨

如何鉴赏诗句手法:

①首先理解赏析诗句的含意。如《会稽郡楼雪霁》中,颔联的意思是“大禹的神坛前仍堆着白玉一般的积雪,西施浦上方好像飘着一层轻纱。”

②句意一出,其中的一些修辞手法就被清楚地带出来了,如比喻、用典。结合诗句,回答这些修辞手法的表达效果。

③再推敲诗句的表现手法,看是不是借景抒情、情景交融、虚实结合、托物言志等。整体品味诗句,寻找蕴含的情感。

④找好角度,组织语言,结合诗句进行归纳概括。

教考关联 篇目 诗句 分析诗句含意或赏析手法效果

《念奴娇·过洞庭》 悠然心会,妙处难与君说 分析含意:

①景色美,体验妙,心物融合的美妙体验,难以诉诸言语。此种真意,只可意会不可言传。

②词人内心超越世俗得失的“澄澈”。

③难以言表的深处的孤独。孤光自照,以万象为宾客,无知己。

教考关联 篇目 诗句 分析诗句含意或赏析手法效果

《登岳阳楼》 吴楚东南坼,乾坤日夜浮 赏析手法:

①运用夸张的修辞手法,渲染了洞庭湖水的宽阔有力。

②借助想象,把本来看不到的吴楚大地和整个乾坤融进了画面,从而构成了极其广阔无垠的画面,给人一种声势浩荡之感。

③情景交融。既有对岳阳楼壮美景色的赞叹,又有历史岁月的沧桑感。

教考关联 篇目 诗句 分析诗句含意或赏析手法效果

《桂枝香·金陵怀古》 千里澄江似练,翠峰如簇 赏析手法:

①运用比喻的修辞手法。把长江比作“白练”,生动地体现出长江蜿蜒澄澈的特点;把翠峰比作“箭头”,突出了翠峰起伏绵延的特点。

②运用典故。“澄江似练”化用谢朓诗句“澄江静如练”,体现了长江江水清澈、环境静谧的特点。

③运用对偶的修辞手法。“澄江似练”与“翠峰如簇”相对,构图上以曲线绵延与散点铺展相映成趣。既有平面的铺展,又有立体的呈现,一幅金陵锦绣江山图展现在眼前。

一、阅读下面这首宋词,完成后面题目。

满江红·饯方蕙岩赴阙①

吴文英②

竹下门敲,又呼起、胡蝶梦清。闲里看、邻墙梅子,几度仁生。灯外江湖多夜雨,月边河汉独晨星。向草堂、清晓卷琴书,猿鹤惊。

宫漏静,朝马鸣。西风起,已关情。料希音不在,女瑟娲笙。莲荡折花香未晚,野舟横渡水初晴。看高鸿、飞上碧云中,秋一声。

①方蕙岩,词人友人。阙:代指朝廷。②吴文英,宋代词人,一生未第,游幕终身,后“困踬以死”。

对点练案

注

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是

A.“竹下”“草堂”“猿鹤”,可见方蕙岩本住在竹林之中,过着与世

无争的隐士生活。

B.词人描写方蕙岩归乡后,身边缺少知音,只能像晨星一样孤零零地闪

烁在河汉之中。

C.词人想象和方蕙岩去水荡中泛舟,采摘莲花、莲蓬嬉游,从而表明自

己的留友之意。

D.词人从自己和对方的角度入手,时空交错,表现了与方蕙岩的深厚友

情,构思巧妙。

√

“词人描写方蕙岩归乡后”错。“月边河汉独晨星”句,是说方蕙岩进京后,在京中缺少亲友,只能像晨星一样孤零零地闪烁在河汉之中。

2.“看高鸿、飞上碧云中,秋一声”三句蕴含丰富的情感。请结合全词内容,谈谈你的理解。

答案 ①以景结情,词人借秋季的天空大雁飞过碧天的描写,表达了自己对好友进京做官的羡慕,对自己一事无成的感叹。

②比喻,把友人赴阙干仕比作大雁高飞,表达了词人对友人的殷切期望和美好祝福,祝愿友人高进,功成名就。

“高鸿”指高飞的大雁,象征着远大的志向和抱负。“飞上碧云中”则描绘了大雁振翅高飞,冲破云霄的景象,寓意着友人即将踏上新的征程,迎来更广阔的天地。联系全词可知,此处是说如今友人到京城中去谋取富贵,只剩下词人自己孤零零地留在此地,眼睁睁看着友人似大雁般翱翔在碧天白云中而独占美好的秋色一样。结合注释②中词人“一生未第,游幕终身,后‘困踬以死’”分析可知,此句除了表达词人对方蕙岩赴阙干仕的羡慕,也表达了对自己一事无成的感叹。

词人运用比喻手法,把赴阙干仕的友人比作高飞的大雁,希望友人能够像大雁一样,振翅高飞,踏上新的征程,未来功成名就。

二、阅读下面这首宋诗,完成后面题目。

冶城①

刘克庄

断镞遗枪不可求,西风古意满原头。

孙刘②数子如春梦,王谢千年有旧游。

高塔不知何代作,暮笳似说昔人愁。

神州只在阑干北,度度来时怕上楼。

①冶城在今江苏南京市,本来是春秋时代冶铸中心。②孙刘:孙权、刘备。

注

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.首联意境萧瑟苍凉,“断镞遗枪”紧扣题目“冶城”,生动表现出诗

人面对历史变迁的沉重历史感慨。

B.颔联诗人化用典故,写与冶城有关的历史人物,追怀往事,古今对比,

自然生动,无斧凿之痕迹。

C.颈联视听结合,寄景物以情思,借“高塔”“暮笳”两个典型意象继

续描摹过往的情境,时空交错。

D.尾联“只在”一词重在强调“神州”距离诗人地理位置之近,“怕”

字写出了诗人登楼时的内心感受。

√

“继续描摹过往的情境”错。“高塔不知何代作,暮笳似说昔人愁”,从“似说昔人愁”可以看出作者是通过写现在的景物,来抒发现在的感想,并非是过往的情境。

4.诗歌结尾说“度度来时怕上楼”,为什么诗人怕上楼?请结合诗句分析。

答案 ①繁华不再、物是人非的孤绝感。冶城景物萧瑟苍凉,“西风古意满原头”,与冶城相关的风流人物如春梦一场,“孙刘数子如春梦”,杳无音迹。面对此情此景,诗人自然而然地产生了沉重孤绝的历史感。

②国土沦陷、山河破碎的伤感。“神州只在阑干北”,北方沦陷已久,收复失地无望,诗人担心登临远望,徒增山河破碎的伤感。

首联紧扣“冶城”,诗人略去具象,从大处落笔,以大写意的笔法描写了诗人眼中无比萧瑟、苍凉的冶城。千年时间的流逝,使得今日之冶城,欲求一“断镞遗枪”而不可得,无边的旷野,只剩下猎猎西风、茫茫古意。颔联诗人思接千载,追怀与冶城相关的古人往事。此句化用辛弃疾名句“曹刘,生子当如孙仲谋”,孙权、刘备,他们不都是一时无两的英雄豪杰吗?最终还不是归为一场春梦!与冶城相关的风流人物如春梦一场,杳无音迹。面对此情此景,诗人自然而然地产生了沉重孤绝的历史感。

尾联诗人之所以“度度来时怕上楼”,并不是个人原因,而是“神州只在阑干北”。北方沦陷已久,诗人担心登临远望,徒增山河破碎的伤感,表达了诗人心忧南宋却害怕登楼远望的矛盾。

三、阅读下面这首宋诗,完成后面题目。

春 尽

郑 獬

春尽行人未到家,春风应怪在天涯。

夜来过岭忽闻雨,今日满溪俱是花。

前树未回疑路断,后山才转便云遮。

野间绝少尘埃污,唯有清泉漾白沙。

郑獬,字毅夫,宋皇祐五年状元及第,为官清正,因反对新法,屡遭贬谪。

注

5.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.首联中的“未到家”写出了诗人身处异乡、行旅未归的处境。

B.“应怪”运用拟人手法,赋予春风人的情感,增强了诗歌的生动性。

C.“忽闻雨”既写出山岭夜行的艰辛,也烘托了诗人惊喜的心情。

D.尾联通过描绘“清泉”“白沙”之景,营造出清新明净之境。

√

“烘托了诗人惊喜的心情”错。行人盼望早日回家,过岭又是在漆黑的夜间,看不见雨点,只能听到雨声,可见翻越山岭是多么地难,从中体现了行人淡淡的惆怅和隐隐的伤感情绪。

6.颈联“前树未回疑路断,后山才转便云遮”意蕴丰富,请作简要分析。

答案 ①颈联“前树未回疑路断,后山才转便云遮”通过描绘诗人在山间行走时所见之景,寓情于景,意蕴丰富。

②前句写前路被树遮蔽,让人疑心路已到头,表达了诗人对前程的迷茫和不确定感;后句写转过山后又被云雾遮蔽,暗示了未来的不可预知和变幻莫测。

③整联诗既写出了山间的自然景象,又寓含了诗人对人生道路曲折坎坷的慨叹以及对未来未知和困惑的思考。

四、阅读下面这首宋词,完成后面题目。

虞美人

姜 夔

括苍烟雨楼①,石湖居士所造也。风景似越之蓬莱阁,而山势环绕,峰岭高秀过之。观居士题颜,且歌其所作《虞美人》,夔亦作一解。

阑干表立苍龙背。三面巉天翠。东游才上小蓬莱。不见此楼烟雨、未应回。

而今指点来时路。却是冥濛处。老仙鹤驭②几时归。未必山川城郭、是耶非②。

①烟雨楼:为范成大(石湖居士)任职浙江处州时所建造。姜夔曾得到范成大许多帮助,两人交往甚密。本词作于开禧二年,时范成大已去世十三年。②老仙鹤驭:古人讳称人死为“驾鹤归西”。《搜神后记》载,辽东人丁令威学道仙去,后化鹤归辽,有歌云:“有鸟有鸟丁令威,去家千年今始归。城郭如旧人民非,何不学仙冢累累。”

注

7.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是

A.词中以“阑干”代烟雨楼,“苍龙”喻括苍山,写出烟雨楼危立高耸

情状。

B.借助烟雨楼的衬托,词人委婉地表达了对蓬莱阁美景的喜爱与迷恋的

情感。

C.词人因幽暗迷蒙无法看清来路,既暗合“烟雨”两字,也隐含着人生

况味。

D.词人登临友人所建之楼,不免触景生情,记游写景中隐含对友人追思

之意。

√

“借助烟雨楼的衬托,词人委婉地表达了对蓬莱阁美景的喜爱与迷恋的情感”错。“风景似越之蓬莱阁,而山势环绕,峰岭高秀过之”实际上是比较烟雨楼和蓬莱阁,认为烟雨楼的山势环绕和峰岭高秀超过了蓬莱阁,并非在表达对蓬莱阁的喜爱与迷恋。

8.有论者认为,本词下阕结尾两句的用典是反其意而用之。请结合整首词谈谈你的理解。

答案 ①本词运用丁令威学道归来后发现物是人非的典故;

②结尾两句的典反其道而用之,想象范成大魂归故地后当不会有物是人非之叹;

③以此表达对故人的怀念。

①结合注释“辽东人丁令威学道仙去,后化鹤归辽”“去家千年今始归。城郭如旧人民非,何不学仙冢累累”等内容可知,本词运用了丁令威的典故,丁令威学道归来后发现“城郭如旧人民非”,该典故用以形容物是人非的感叹。

②结尾两句“老仙鹤驭几时归。未必山川城郭、是耶非”,是说已经成仙(去世)多年的范成大,什么时候再驾着鹤归回到这里旧地重游,这里山川风物秀丽奇特,如果范成大驾鹤重来,应该不会有物是人非的感叹,结尾处虽然引用了丁令威的典故,但反其意而用之,和常见的用来形容“物是人非的感叹”刚好相反。

③如此反用典故,充满了世事沧桑之感,抒发了对已经“老仙鹤驭”的故人范成大的深切缅怀与称颂。

五、阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

九日奉寄严大夫①

杜 甫

九日应愁思,经时冒险艰。

不眠持汉节②,何路出巴山。

小驿香醪③嫩,重岩细菊斑。

遥知簇鞍马,回首白云间④。

①宝应元年(762)六月,严武奉诏回京任京兆尹,因剑南兵马使徐知道反叛,被阻于剑南一带,九月仍未走出巴岭。当时诗人避乱梓州,于九月九日写此诗奉寄。②汉节:汉天子所授符节,指持节使者。这里指严武。③香醪:美酒。④白云间:源于陶渊明《停云》“停云,思亲友也”。

注

9.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.首联中的“愁思”指出了诗人此时的忧虑,当时剑南动乱不息,返家

行途艰难,自己只好避乱梓州。

B.颔联以“不眠”的细节描写暗示严武此时的心理状态,以“持汉节”

点明严武奉诏令回朝廷的使命。

C.颔联提出友人从何路走出巴山之问,既对应了上联“经时冒险艰”之

实情,又表达出对友人的担忧。

D.杜甫这首诗和《客至》都借花与酒表达自己的心情,本诗中是秋菊美

酒,而《客至》中是春花旧醅。

√

“当时剑南动乱不息,返家行途艰难,自己只好避乱梓州”分析有误。根据诗中“不眠持汉节,何路出巴山”和注释内容可知,这里体现的应是严武经历了一段艰难危险,不知从何路赴朝。

10.诗的最后两联表现诗人对严武的友情时运用了什么手法?请简要分析。

答案 (1)想象(联想、虚写)。设想严武赴朝的途中情景,写到了驿馆畅饮美酒,意即好想同你共饮;在重叠的山峦中可以欣赏到菊花烂漫,意即好想与你共赏;尾联写立于簇拥的马鞍之间,时不时勒马回首。

(2)运用典故。借陶渊明《停云》诗意,表达了自己对朋友的关切与思念之情。

(1)由“遥知”可知,运用了想象(联想、虚写)。“小驿香醪嫩,重岩细菊斑”,“小驿”指严武回朝途中经过的驿站;“香醪”指美酒。此句想象严武到了驿馆畅饮美酒,其实是想要表达自己想要同严武畅饮。“重岩”指重叠的岩石,这里指重峦叠嶂,与巴蜀地区的地形相应;“斑”指菊花盛开的样子。此句想象严武在途中欣赏山岩上盛开的菊花,其实是想要表达自己渴望与他一同欣赏菊花。而尾联“遥知簇鞍马,回首白云间”,“簇鞍马”写严武立于簇拥的马鞍之间;“回首白云间”则写严武的动作,时不时勒马回首。

(2)“白云间”运用典故。根据注释④可知,此句源于陶渊明《停云》“停云,思亲友也”,借陶渊明《停云》诗意,表达了自己对朋友的关切与思念之情。

理解诗句,鉴赏手法

2025年高考语文复习专题★★

活动一

理解句子含意

(一)(2024·四川三模)阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

途 中

吴 融

一棹归何处,苍茫落照昏。

无人应失路,有树始知春。

湖岸春耕废,江城战鼓喧。

儒冠解相误,学剑尽乘轩。

注释

1.“一棹”句:以孤舟无依暗喻人生漂泊,呼应晚唐乱世文人的迷茫。

2.“无人”“有树”联:通过荒芜与春树的对比,写战乱后民生凋敝,唯自然永恒。

3.尾联:直抒愤懑,批判科举制度对文人的桎梏,呼应晚唐“儒冠多误身”的集体喟叹。

此诗以苍茫暮色为背景,交织荒芜战火与孤舟行旅,凸显乱世中个体命运的浮沉,语言凝练沉痛,堪称晚唐现实主义诗风的代表作。

活动一

理解句子含意

(一)(2024·四川三模)阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

途 中

吴 融

一棹归何处,苍茫落照昏。

无人应失路,有树始知春。

湖岸春耕废,江城战鼓喧。

儒冠解相误,学剑尽乘轩。

译 文

孤舟一叶要归向何方?

暮色苍茫中落日昏黄。

荒无人烟处本应迷路,

却见绿树方知春意藏。

湖岸旁春耕早已荒废,

江城中战鼓仍在喧响。

读书求仕误尽我半生,

不如弃文习剑换轩裳

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.开篇点明题目,描绘了一幅苍茫之景:诗人独行江上,夕阳西沉,暮霭四起,孤单落寞之情溢于言表。

B.“失路”,表面指迷路,这里含“失意”之意,透露出诗人经历人世沧桑,心灰意冷、失魂落魄的情态。

C.直到无意间看见水边的绿树,诗人才意识到春天的到来,因此感受到一丝希望,但很快又陷入悲伤情绪中。

D.“春耕废”是视觉描写,“战鼓喧”是听觉描写,共同描绘了一派寂寞荒凉之景,展现了当时的时代背景。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.开篇点明题目,描绘了一幅苍茫之景:诗人独行江上,夕阳西沉,暮霭四起,孤单落寞之情溢于言表。

B.“失路”,表面指迷路,这里含“失意”之意,透露出诗人经历人世沧桑,心灰意冷、失魂落魄的情态。

C.直到无意间看见水边的绿树,诗人才意识到春天的到来,因此感受到一丝希望,但很快又陷入悲伤情绪中。

D.“春耕废”是视觉描写,“战鼓喧”是听觉描写,共同描绘了一派寂寞荒凉之景,展现了当时的时代背景。

√

“因此感受到一丝希望”理解有误。诗人在这里只是客观陈述春天的到来,并无寄寓情感的复杂变化。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.开篇点明题目,描绘了一幅苍茫之景:诗人独行江上,夕阳西沉,暮霭四起,孤单落寞之情溢于言表。

B.“失路”,表面指迷路,这里含“失意”之意,透露出诗人经历人世沧桑,心灰意冷、失魂落魄的情态。

C.直到无意间看见水边的绿树,诗人才意识到春天的到来,因此感受到一丝希望,但很快又陷入悲伤情绪中。

D.“春耕废”是视觉描写,“战鼓喧”是听觉描写,共同描绘了一派寂寞荒凉之景,展现了当时的时代背景。

√

此题可以用“比较法”进行经验推断,ABD 三项情感都和C 项情感相矛盾。若C对,则其它三项都为错,与题干相矛盾。

2.如何理解“一棹归何处”的含意?请结合诗歌简要分析。

解析:

①首先,“一棹归何处”写于诗人行路的“途中”。从后文“苍茫落照昏”“无人应失路”等的现实意义看,这里首先指的是诗人在黄昏独行江上,无处问路,不知方向的状态。

②其次,这里的“何处”不仅指诗人脚下走的路,结合诗歌最后“儒冠解相误,学剑尽乘轩”里时人的选择来看,诗人生逢乱世,无法实现作为一个读书人“致君尧舜上,再使风俗淳”的文治理想,又“手无缚鸡之力”,无法从戎报国,所以感到人生无望、心灰意冷。

③此外,诗中“湖岸春耕废,江城战鼓喧”充分展现了战乱对于社会民生的破坏性。而诗人生于晚唐后期,一个较前期更为混乱、矛盾、黑暗的时代,他死后三年,曾经盛极一时的大唐帝国也走入历史了。从中可看出,他在诗中也表达了对于国家前途不知归向何处的迷茫、担忧。

答案

①指诗人独行江上不知前路的孤单。

②指诗人历经沧桑、人生无望的失意落寞。

③对国家前途的迷茫担忧。

2.如何理解“一棹归何处”的含意?请结合诗歌简要分析。

(二)阅读下面这首宋诗,完成后面题目。

次友人书怀(其一)

张元幹①

此生无意入修门②,粗饱鸡豚短褐温。

卜筑几椽临水屋,经营数亩傍山园。

酒杯剩喜故人饮,书帙能遮老眼昏。

身世颇同猿择木③,功名谁问鹤乘轩④。

注:

①张元幹:历任太学上舍生、陈留县丞。金兵围汴,秦桧当国时,他坚决抗金,力谏死守。

②修门:楚国郢都的城门,后泛指京都城门。

③猿择木:《世说新语》记:李弘度常叹不被遇,曰:“《北门》之叹,久已上闻。穷猿奔林,岂暇择木?”

④鹤乘轩:不该得禄位而得。《左传》记:卫懿公好鹤,鹤有乘轩者。将战,国人受甲者皆曰:“使鹤!鹤实有禄位,余焉能战?”

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.首联下句运用三个意象勾勒出一幅养鸡喂猪、粗茶淡饭的田园生活图。

B.颔联中的“临水屋”与“傍山园”反映了诗人追求平静安宁的意趣志向。

C.颈联中一“喜”一“遮”表现了诗人对有友同饮、有书可读的生活的满意。

D.尾联上句化用典故,写诗人自觉如身处困境的猿猴,期望择良木而栖。

√

“期望择良木而栖”错。注释“穷猿奔林,岂暇择木?”是说身处困境的猿猴投奔森林,哪还顾得上选择树木的好坏呢?所以“猿择木”不是择良木而栖。

4.诗人开头说“此生无意入修门”,结尾又说“功名谁问鹤乘轩”,这两句诗是否矛盾?对此你是如何理解的?

首先回答“不矛盾”。

①“此生无意入修门”中“修门”指楚国郢都的城门,后泛指京都城门,此处代指朝廷、仕途。这句是说自己本来不想入朝为官,步入仕途。下文侧重写对田园生活的喜爱和向往。

②“功名谁问鹤乘轩”中“鹤乘轩”指不该得禄位而得,此处用典,暗指朝中官员有尸位素餐者。结合注释“金兵围汴,秦桧当国时,他坚决抗金,力谏死守”可知,张元幹是主战派,力主抗金,而朝中官员有不主张抗金的投降派,他们占据高位,却不为朝廷和百姓着想。再联系前句“身世颇同猿择木”,诗人说自己的身世处境很无奈可知,“功名谁问鹤乘轩”饱含着诗人对这种国家现实的痛惜之情,表达诗人对官场的厌倦。因此这两句诗并不矛盾。

答案

不矛盾。

①“此生无意入修门”,是说自己本来不想入朝为官,步入仕途。

②“功名谁问鹤乘轩”,暗指朝中官员有尸位素餐者,他们不主张抗金却占据高位。

③饱含着诗人对国家现实的痛惜之情,表达诗人对官场的厌倦。

4.诗人开头说“此生无意入修门”,结尾又说“功名谁问鹤乘轩”,这两句诗是否矛盾?对此你是如何理解的?

借题点拨

如何理解诗句含意:

①首先要理解古诗句的字面含意。如第2题“一棹归何处”表面上指的是诗人在黄昏独行江上,无处问路,不知方向的状态。

②然后推敲其中蕴藏的情感义,或者象征义、哲理义。这里的“何处”不仅指诗人不知道脚下走的路,还指无法走上从戎报国之路,人生无望、心灰意冷;继续引申,还有对国家前途不知归向何处的迷茫、担忧。

③最后按照顺序,组织答案。注意要条理清晰,有区别,不要重合。

活动二

鉴赏诗句手法

(一)阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

会稽郡楼雪霁

张继①

江城昨夜雪如花,郢客登楼齐望华。

夏禹坛前仍聚玉,西施浦上更飘纱。

帘栊向晚寒风度,睥睨②初晴落景斜。

数处微明销不尽,湖山清映越人家。

①张继:字懿孙,湖北襄阳(古属楚地)人。

②睥睨pìnì:城墙上锯齿形的短墙。(注意词的古今异义)

注

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.首句从落雪写起:昨夜,坐落在江畔的会稽城下了一场雪,洁白的雪花如同飞花一般,美丽轻盈。

B.次句照应诗题,写大雪纷飞中诗人登上城楼远眺,引出颔联的景物描写,“郢客”点明诗人身份。

C.颈联写傍晚时分寒凉的风穿过了郡楼的门窗,但诗人仍旧没有离去,望见夕阳斜挂在城墙上方。

D.尾联写暮色渐浓,诗人望见远处有星星点点的微光隐约闪烁,暮色中的湖山别有一番清秀韵味。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.首句从落雪写起:昨夜,坐落在江畔的会稽城下了一场雪,洁白的雪花如同飞花一般,美丽轻盈。

B.次句照应诗题,写大雪纷飞中诗人登上城楼远眺,引出颔联的景物描写,“郢客”点明诗人身份。

C.颈联写傍晚时分寒凉的风穿过了郡楼的门窗,但诗人仍旧没有离去,望见夕阳斜挂在城墙上方。

D.尾联写暮色渐浓,诗人望见远处有星星点点的微光隐约闪烁,暮色中的湖山别有一番清秀韵味。

√

“大雪纷飞中诗人登上城楼远眺”错。“霁”指雨后或雪后天色放晴。

2.本诗颔联为人称道,请赏析其精妙之处。

夏禹坛前仍聚玉,西施浦上更飘纱

是哪一联?

颔联意思是,大禹的神坛前仍堆着白玉一般的积雪,西施浦上方好像飘着一层轻纱。

①比喻:颔联巧妙运用比喻,将积雪比作“玉”“纱”,生动地描绘了会稽的雪后景色,突出雪景的洁白和朦胧,表达了诗人对会稽郡的热爱和赞美。

②用典:当年,大禹东行至会稽而崩,葬在会稽。如今,大禹神坛前的积雪似白玉一般,仿佛是自然为他献上的贡品,远远望去,便生出一种厚重的历史感。当年,西施曾在会稽生活过,以西施命名的小溪上飘着一层轻纱似的雪雾,让人不禁追忆起西施当年的美丽。诗人把历史与现实交织在一起,用典抒情,既点明欣赏雪景的地点,又使诗歌含蓄典雅。

③借景抒情:远眺处,夏禹陵墓之前,分明积雪聚玉,洁美无比,这位治水有功,后东巡狩至会稽而卒的古贤得到了人民的爱戴与尊敬;西施浣纱的水滨似有素绢白纱在眼前晃动,可惜受命于国难之时的绝代佳人香消玉殒之后,还遭世人非议责难。诗人缘情写景、借景抒情,感情极为复杂难状,集赞叹、仰慕、惋惜于一体。

答案

①比喻:将积雪比作“玉”“纱”,生动形象地描绘出积雪的颜色和雪景的朦胧之美。

②用典:“夏禹坛”“西施浦”运用典故,既点明欣赏雪景的地点,又使诗歌含蓄典雅。

③借景抒情:夏禹坛前仍堆着白玉一般的积雪,西施浦上方好像飘着一层轻纱,既表达了诗人对江城雪景的赞赏,又表达了对古人的怀念之情及含蓄深沉的人生况味。

2.本诗颔联为人称道,请赏析其精妙之处。

夏禹坛前仍聚玉,西施浦上更飘纱

是哪一联?

(二)阅读下面这首宋词,完成后面题目。

水调歌头·金山观月

张孝祥

江山自雄丽,风露与高寒。寄声月姊,借我玉鉴此中看。幽壑鱼龙悲啸,倒影星辰摇动,海气夜漫漫。涌起白银阙①,危驻紫金山。

表②独立,飞霞佩,切云冠。漱冰濯雪,眇视万里一毫端。回首三山③何处,闻道群仙笑我,要我欲俱还。挥手从此去,翳凤更骖鸾④。

①白银阙:借指金山寺。②表:作为标志的木柱物,词中指像表一样。③三山:古代传说中的三神山(蓬莱、方丈、瀛洲)。④翳凤更骖鸾:凤指以凤羽为车盖的马车,骖鸾指鸾鸟驾驶的马车。

注

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是

A.首句“雄丽”二字写出了江山雄伟、壮阔的气势,与下文景物描写浑然一体。

B.“幽壑鱼龙悲啸”三句紧扣上句中的“看”字,用视听结合的方式展现了所见景象。

C.下片开头三句,既是词人对自我形象的一幅素描画像,又是词人心胸的袒露。

D.“闻道群仙笑我”两句写词人仿佛听到仙人的嘲讽,让他赶紧回到现实中去。

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是

A.首句“雄丽”二字写出了江山雄伟、壮阔的气势,与下文景物描写浑然一体。

B.“幽壑鱼龙悲啸”三句紧扣上句中的“看”字,用视听结合的方式展现了所见景象。

C.下片开头三句,既是词人对自我形象的一幅素描画像,又是词人心胸的袒露。

D.“闻道群仙笑我”两句写词人仿佛听到仙人的嘲讽,让他赶紧回到现实中去。

√

“写词人仿佛听到仙人的嘲讽,让他赶紧回到现实中去”错。“闻道群仙笑我,要我欲俱还”的意思是:听说神山上的群仙,一个个都在向我打招呼,满面笑容地邀我去遨游那缥缈虚幻的世界。

4.词中“漱冰濯雪,眇视万里一毫端”主要运用了哪些手法?带来什么样的表达效果?请简要分析。

“漱冰濯雪,眇视万里一毫端”运用了夸张和想象的表现手法。这两句的意思是“月光如冰雪般洁白,把大地照耀得明亮清透,那万里之外的景物都能看得清”。

“漱冰濯雪”本意是用冰雪来清洁口腔和身体,此处用来形容月光如冰雪般洁白,是词人的想象,词人想象自己处于冰清玉洁的环境之中。

“眇视万里一毫端”采用了夸张的手法,指词人以超绝的目光仔细观看万里之外的细微景物,写出了词人非凡的视力和眼界,也表达了词人的遐想和情思。

“漱冰濯雪”营造出了月光的皎洁,把大地照耀得明亮清澈;“眇视万里一毫端”将词人的视野延伸至广阔的天地,使人感觉他的目力仿佛能透视万里之外的细微景物。

这两句为我们营造出高远、澄澈的氛围,既表现出词人视力和眼界的非凡,也暗示出词人的清高和洒脱。

答案

①主要运用了夸张和想象的手法。

②词人想象自己在冰清玉洁的环境中,以超绝的目光俯视万里之外的细微之处,营造出一种高远、澄澈的意境。

③表现出词人高洁的品质和超逸的气度。

4.词中“漱冰濯雪,眇视万里一毫端”主要运用了哪些手法?带来什么样的表达效果?请简要分析。

借题点拨

如何鉴赏诗句手法:

①首先理解赏析诗句的含意。如《会稽郡楼雪霁》中,颔联的意思是“大禹的神坛前仍堆着白玉一般的积雪,西施浦上方好像飘着一层轻纱。”

②句意一出,其中的一些修辞手法就被清楚地带出来了,如比喻、用典。结合诗句,回答这些修辞手法的表达效果。

③再推敲诗句的表现手法,看是不是借景抒情、情景交融、虚实结合、托物言志等。整体品味诗句,寻找蕴含的情感。

④找好角度,组织语言,结合诗句进行归纳概括。

教考关联 篇目 诗句 分析诗句含意或赏析手法效果

《念奴娇·过洞庭》 悠然心会,妙处难与君说 分析含意:

①景色美,体验妙,心物融合的美妙体验,难以诉诸言语。此种真意,只可意会不可言传。

②词人内心超越世俗得失的“澄澈”。

③难以言表的深处的孤独。孤光自照,以万象为宾客,无知己。

教考关联 篇目 诗句 分析诗句含意或赏析手法效果

《登岳阳楼》 吴楚东南坼,乾坤日夜浮 赏析手法:

①运用夸张的修辞手法,渲染了洞庭湖水的宽阔有力。

②借助想象,把本来看不到的吴楚大地和整个乾坤融进了画面,从而构成了极其广阔无垠的画面,给人一种声势浩荡之感。

③情景交融。既有对岳阳楼壮美景色的赞叹,又有历史岁月的沧桑感。

教考关联 篇目 诗句 分析诗句含意或赏析手法效果

《桂枝香·金陵怀古》 千里澄江似练,翠峰如簇 赏析手法:

①运用比喻的修辞手法。把长江比作“白练”,生动地体现出长江蜿蜒澄澈的特点;把翠峰比作“箭头”,突出了翠峰起伏绵延的特点。

②运用典故。“澄江似练”化用谢朓诗句“澄江静如练”,体现了长江江水清澈、环境静谧的特点。

③运用对偶的修辞手法。“澄江似练”与“翠峰如簇”相对,构图上以曲线绵延与散点铺展相映成趣。既有平面的铺展,又有立体的呈现,一幅金陵锦绣江山图展现在眼前。

一、阅读下面这首宋词,完成后面题目。

满江红·饯方蕙岩赴阙①

吴文英②

竹下门敲,又呼起、胡蝶梦清。闲里看、邻墙梅子,几度仁生。灯外江湖多夜雨,月边河汉独晨星。向草堂、清晓卷琴书,猿鹤惊。

宫漏静,朝马鸣。西风起,已关情。料希音不在,女瑟娲笙。莲荡折花香未晚,野舟横渡水初晴。看高鸿、飞上碧云中,秋一声。

①方蕙岩,词人友人。阙:代指朝廷。②吴文英,宋代词人,一生未第,游幕终身,后“困踬以死”。

对点练案

注

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是

A.“竹下”“草堂”“猿鹤”,可见方蕙岩本住在竹林之中,过着与世

无争的隐士生活。

B.词人描写方蕙岩归乡后,身边缺少知音,只能像晨星一样孤零零地闪

烁在河汉之中。

C.词人想象和方蕙岩去水荡中泛舟,采摘莲花、莲蓬嬉游,从而表明自

己的留友之意。

D.词人从自己和对方的角度入手,时空交错,表现了与方蕙岩的深厚友

情,构思巧妙。

√

“词人描写方蕙岩归乡后”错。“月边河汉独晨星”句,是说方蕙岩进京后,在京中缺少亲友,只能像晨星一样孤零零地闪烁在河汉之中。

2.“看高鸿、飞上碧云中,秋一声”三句蕴含丰富的情感。请结合全词内容,谈谈你的理解。

答案 ①以景结情,词人借秋季的天空大雁飞过碧天的描写,表达了自己对好友进京做官的羡慕,对自己一事无成的感叹。

②比喻,把友人赴阙干仕比作大雁高飞,表达了词人对友人的殷切期望和美好祝福,祝愿友人高进,功成名就。

“高鸿”指高飞的大雁,象征着远大的志向和抱负。“飞上碧云中”则描绘了大雁振翅高飞,冲破云霄的景象,寓意着友人即将踏上新的征程,迎来更广阔的天地。联系全词可知,此处是说如今友人到京城中去谋取富贵,只剩下词人自己孤零零地留在此地,眼睁睁看着友人似大雁般翱翔在碧天白云中而独占美好的秋色一样。结合注释②中词人“一生未第,游幕终身,后‘困踬以死’”分析可知,此句除了表达词人对方蕙岩赴阙干仕的羡慕,也表达了对自己一事无成的感叹。

词人运用比喻手法,把赴阙干仕的友人比作高飞的大雁,希望友人能够像大雁一样,振翅高飞,踏上新的征程,未来功成名就。

二、阅读下面这首宋诗,完成后面题目。

冶城①

刘克庄

断镞遗枪不可求,西风古意满原头。

孙刘②数子如春梦,王谢千年有旧游。

高塔不知何代作,暮笳似说昔人愁。

神州只在阑干北,度度来时怕上楼。

①冶城在今江苏南京市,本来是春秋时代冶铸中心。②孙刘:孙权、刘备。

注

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.首联意境萧瑟苍凉,“断镞遗枪”紧扣题目“冶城”,生动表现出诗

人面对历史变迁的沉重历史感慨。

B.颔联诗人化用典故,写与冶城有关的历史人物,追怀往事,古今对比,

自然生动,无斧凿之痕迹。

C.颈联视听结合,寄景物以情思,借“高塔”“暮笳”两个典型意象继

续描摹过往的情境,时空交错。

D.尾联“只在”一词重在强调“神州”距离诗人地理位置之近,“怕”

字写出了诗人登楼时的内心感受。

√

“继续描摹过往的情境”错。“高塔不知何代作,暮笳似说昔人愁”,从“似说昔人愁”可以看出作者是通过写现在的景物,来抒发现在的感想,并非是过往的情境。

4.诗歌结尾说“度度来时怕上楼”,为什么诗人怕上楼?请结合诗句分析。

答案 ①繁华不再、物是人非的孤绝感。冶城景物萧瑟苍凉,“西风古意满原头”,与冶城相关的风流人物如春梦一场,“孙刘数子如春梦”,杳无音迹。面对此情此景,诗人自然而然地产生了沉重孤绝的历史感。

②国土沦陷、山河破碎的伤感。“神州只在阑干北”,北方沦陷已久,收复失地无望,诗人担心登临远望,徒增山河破碎的伤感。

首联紧扣“冶城”,诗人略去具象,从大处落笔,以大写意的笔法描写了诗人眼中无比萧瑟、苍凉的冶城。千年时间的流逝,使得今日之冶城,欲求一“断镞遗枪”而不可得,无边的旷野,只剩下猎猎西风、茫茫古意。颔联诗人思接千载,追怀与冶城相关的古人往事。此句化用辛弃疾名句“曹刘,生子当如孙仲谋”,孙权、刘备,他们不都是一时无两的英雄豪杰吗?最终还不是归为一场春梦!与冶城相关的风流人物如春梦一场,杳无音迹。面对此情此景,诗人自然而然地产生了沉重孤绝的历史感。

尾联诗人之所以“度度来时怕上楼”,并不是个人原因,而是“神州只在阑干北”。北方沦陷已久,诗人担心登临远望,徒增山河破碎的伤感,表达了诗人心忧南宋却害怕登楼远望的矛盾。

三、阅读下面这首宋诗,完成后面题目。

春 尽

郑 獬

春尽行人未到家,春风应怪在天涯。

夜来过岭忽闻雨,今日满溪俱是花。

前树未回疑路断,后山才转便云遮。

野间绝少尘埃污,唯有清泉漾白沙。

郑獬,字毅夫,宋皇祐五年状元及第,为官清正,因反对新法,屡遭贬谪。

注

5.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.首联中的“未到家”写出了诗人身处异乡、行旅未归的处境。

B.“应怪”运用拟人手法,赋予春风人的情感,增强了诗歌的生动性。

C.“忽闻雨”既写出山岭夜行的艰辛,也烘托了诗人惊喜的心情。

D.尾联通过描绘“清泉”“白沙”之景,营造出清新明净之境。

√

“烘托了诗人惊喜的心情”错。行人盼望早日回家,过岭又是在漆黑的夜间,看不见雨点,只能听到雨声,可见翻越山岭是多么地难,从中体现了行人淡淡的惆怅和隐隐的伤感情绪。

6.颈联“前树未回疑路断,后山才转便云遮”意蕴丰富,请作简要分析。

答案 ①颈联“前树未回疑路断,后山才转便云遮”通过描绘诗人在山间行走时所见之景,寓情于景,意蕴丰富。

②前句写前路被树遮蔽,让人疑心路已到头,表达了诗人对前程的迷茫和不确定感;后句写转过山后又被云雾遮蔽,暗示了未来的不可预知和变幻莫测。

③整联诗既写出了山间的自然景象,又寓含了诗人对人生道路曲折坎坷的慨叹以及对未来未知和困惑的思考。

四、阅读下面这首宋词,完成后面题目。

虞美人

姜 夔

括苍烟雨楼①,石湖居士所造也。风景似越之蓬莱阁,而山势环绕,峰岭高秀过之。观居士题颜,且歌其所作《虞美人》,夔亦作一解。

阑干表立苍龙背。三面巉天翠。东游才上小蓬莱。不见此楼烟雨、未应回。

而今指点来时路。却是冥濛处。老仙鹤驭②几时归。未必山川城郭、是耶非②。

①烟雨楼:为范成大(石湖居士)任职浙江处州时所建造。姜夔曾得到范成大许多帮助,两人交往甚密。本词作于开禧二年,时范成大已去世十三年。②老仙鹤驭:古人讳称人死为“驾鹤归西”。《搜神后记》载,辽东人丁令威学道仙去,后化鹤归辽,有歌云:“有鸟有鸟丁令威,去家千年今始归。城郭如旧人民非,何不学仙冢累累。”

注

7.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是

A.词中以“阑干”代烟雨楼,“苍龙”喻括苍山,写出烟雨楼危立高耸

情状。

B.借助烟雨楼的衬托,词人委婉地表达了对蓬莱阁美景的喜爱与迷恋的

情感。

C.词人因幽暗迷蒙无法看清来路,既暗合“烟雨”两字,也隐含着人生

况味。

D.词人登临友人所建之楼,不免触景生情,记游写景中隐含对友人追思

之意。

√

“借助烟雨楼的衬托,词人委婉地表达了对蓬莱阁美景的喜爱与迷恋的情感”错。“风景似越之蓬莱阁,而山势环绕,峰岭高秀过之”实际上是比较烟雨楼和蓬莱阁,认为烟雨楼的山势环绕和峰岭高秀超过了蓬莱阁,并非在表达对蓬莱阁的喜爱与迷恋。

8.有论者认为,本词下阕结尾两句的用典是反其意而用之。请结合整首词谈谈你的理解。

答案 ①本词运用丁令威学道归来后发现物是人非的典故;

②结尾两句的典反其道而用之,想象范成大魂归故地后当不会有物是人非之叹;

③以此表达对故人的怀念。

①结合注释“辽东人丁令威学道仙去,后化鹤归辽”“去家千年今始归。城郭如旧人民非,何不学仙冢累累”等内容可知,本词运用了丁令威的典故,丁令威学道归来后发现“城郭如旧人民非”,该典故用以形容物是人非的感叹。

②结尾两句“老仙鹤驭几时归。未必山川城郭、是耶非”,是说已经成仙(去世)多年的范成大,什么时候再驾着鹤归回到这里旧地重游,这里山川风物秀丽奇特,如果范成大驾鹤重来,应该不会有物是人非的感叹,结尾处虽然引用了丁令威的典故,但反其意而用之,和常见的用来形容“物是人非的感叹”刚好相反。

③如此反用典故,充满了世事沧桑之感,抒发了对已经“老仙鹤驭”的故人范成大的深切缅怀与称颂。

五、阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

九日奉寄严大夫①

杜 甫

九日应愁思,经时冒险艰。

不眠持汉节②,何路出巴山。

小驿香醪③嫩,重岩细菊斑。

遥知簇鞍马,回首白云间④。

①宝应元年(762)六月,严武奉诏回京任京兆尹,因剑南兵马使徐知道反叛,被阻于剑南一带,九月仍未走出巴岭。当时诗人避乱梓州,于九月九日写此诗奉寄。②汉节:汉天子所授符节,指持节使者。这里指严武。③香醪:美酒。④白云间:源于陶渊明《停云》“停云,思亲友也”。

注

9.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.首联中的“愁思”指出了诗人此时的忧虑,当时剑南动乱不息,返家

行途艰难,自己只好避乱梓州。

B.颔联以“不眠”的细节描写暗示严武此时的心理状态,以“持汉节”

点明严武奉诏令回朝廷的使命。

C.颔联提出友人从何路走出巴山之问,既对应了上联“经时冒险艰”之

实情,又表达出对友人的担忧。

D.杜甫这首诗和《客至》都借花与酒表达自己的心情,本诗中是秋菊美

酒,而《客至》中是春花旧醅。

√

“当时剑南动乱不息,返家行途艰难,自己只好避乱梓州”分析有误。根据诗中“不眠持汉节,何路出巴山”和注释内容可知,这里体现的应是严武经历了一段艰难危险,不知从何路赴朝。

10.诗的最后两联表现诗人对严武的友情时运用了什么手法?请简要分析。

答案 (1)想象(联想、虚写)。设想严武赴朝的途中情景,写到了驿馆畅饮美酒,意即好想同你共饮;在重叠的山峦中可以欣赏到菊花烂漫,意即好想与你共赏;尾联写立于簇拥的马鞍之间,时不时勒马回首。

(2)运用典故。借陶渊明《停云》诗意,表达了自己对朋友的关切与思念之情。

(1)由“遥知”可知,运用了想象(联想、虚写)。“小驿香醪嫩,重岩细菊斑”,“小驿”指严武回朝途中经过的驿站;“香醪”指美酒。此句想象严武到了驿馆畅饮美酒,其实是想要表达自己想要同严武畅饮。“重岩”指重叠的岩石,这里指重峦叠嶂,与巴蜀地区的地形相应;“斑”指菊花盛开的样子。此句想象严武在途中欣赏山岩上盛开的菊花,其实是想要表达自己渴望与他一同欣赏菊花。而尾联“遥知簇鞍马,回首白云间”,“簇鞍马”写严武立于簇拥的马鞍之间;“回首白云间”则写严武的动作,时不时勒马回首。

(2)“白云间”运用典故。根据注释④可知,此句源于陶渊明《停云》“停云,思亲友也”,借陶渊明《停云》诗意,表达了自己对朋友的关切与思念之情。