第2课 诸侯纷争与变法运动--2025人教版历史必修上册同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动--2025人教版历史必修上册同步练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 307.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-09 10:44:29 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版历史必修上册

第2课 诸侯纷争与变法运动

A组必备基础巩固

题组1 列国纷争与华夏认同

1.“周郑交质”的历史典故描述的是周平王东迁后,与郑国关系逐渐恶化,以致后来发生了郑庄公与周平王互相交换太子作为人质的事情。这直接反映出春秋时期( )

A.列国纷争 B.周王室衰落

C.华夏认同 D.百家争鸣

2.战国时期,兼并战争盛行。各国常常“以邻为壑”,破坏他国的水利设施,造成灾害。战国中后期的人们普遍要求结束战乱,去除那些人为的灾害。这表明( )

A.统治者重农意识淡薄

B.战争的残酷性有所减弱

C.水利决定战争的成败

D.统一逐渐成为社会共识

题组2 经济发展与变法运动

3.(2024江苏徐州期末)《管子》记载:“良田不在战士(不赏给战士),三年而兵弱”“甲兵(军事)之本,必先于田宅(农业生产)”。这些主张( )

A.适应了兼并战争需要

B.不利于小农经济成长

C.有利于缓和土地兼并

D.标志土地私有制确立

4.春秋战国时期各诸侯国先后产生了金属货币,并且得到了不断的推广和发展,出现了逐渐取代贝币等实物货币的趋势。这种现象出现的主要原因是( )

A.社会经济的大发展

B.分裂割据的变局

C.铸造技术日渐成熟

D.统一进程的加速

5.战国时期,各国为了富国强兵纷纷开展变革,如商鞅变法,推行“废井田,开阡陌”“授田于百姓”,行政管理上普遍推行县制;李悝在魏国推行变法,按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位。据此可知这些变革( )

A.促进了封建小农经济的发展

B.有利于推动社会的转型

C.使奴隶主贵族等级制度解体

D.土地制度成为变革核心

题组3 孔子和老子

6.孔子认为“百姓足,君孰与不足 百姓不足,君孰与足 ”孟子提出“施仁政于民”“得乎丘民而为天子”的主张。这反映了儒家在政治上主张( )

A.以民为本 B.礼法并用

C.无为而治 D.教化民众

7.下图名为“孔子问礼于老子”。两人如果探讨社会问题,他们会在下列哪个方面有同感( )

A.面对现实大胆革新

B.为新兴地主阶级呐喊

C.高度评价西周的制度

D.不满当时的社会秩序

题组4 百家争鸣

8.春秋时期,孔子提出以“仁”为核心的思想;战国时期,孟子提出了“仁政”主张。孔子和孟子的思想和主张( )

A.深受当时统治者的推崇 B.体现了民本思想

C.均记述在《论语》一书中 D.借鉴了道家思想

9.战国时,杨朱提倡“重生”“贵己”,墨翟提倡“兼相爱”,有一位思想家对他们进行批判,认为“杨氏为我,是无君也;墨氏兼爱,是无父也。无父无君,是禽兽也”。这位思想家应该属于( )

A.法家 B.儒家

C.道家 D.农家

10.春秋战国时期,儒家主张“仁政”“德治”,宣扬礼乐文明;法家希望通过法律的手段达到至德社会,强调君臣共同守法;道家则从“法自然”的角度反对战争。这反映了春秋战国时期( )

A.追求有序稳定成为社会要求

B.施行仁政的基础在于重德

C.思想领域趋同倾向日益明显

D.百家争鸣推动了社会进步

B组关键能力提升

11.齐威王与魏惠王会猎于郊,魏惠王夸耀自己的财宝——十枚“照车前后各十二乘”的“径寸之珠”,齐威王对曰:“寡人之所以为宝者与王异”,有了檀子、朌子、黔夫、种首等治国功臣,“将以照千里,岂特十二乘哉!”齐威王的这一认识是基于( )

A.士人阶层的崛起

B.治国思想的调整

C.社会经济的发展

D.社会变革的现实

12.孔子作《春秋》,“诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之”“远人不服,则修文德以来之,既来之,则安之”。据此可知,春秋时期华夷区分的核心标准是( )

A.种族 B.地域

C.文化 D.血缘

13.战国时期,李斯上书秦王嬴政:“夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。”材料主要反映李斯劝诫秦王( )

A.奖励耕战 B.广纳贤才

C.整顿吏治 D.尊奉法家

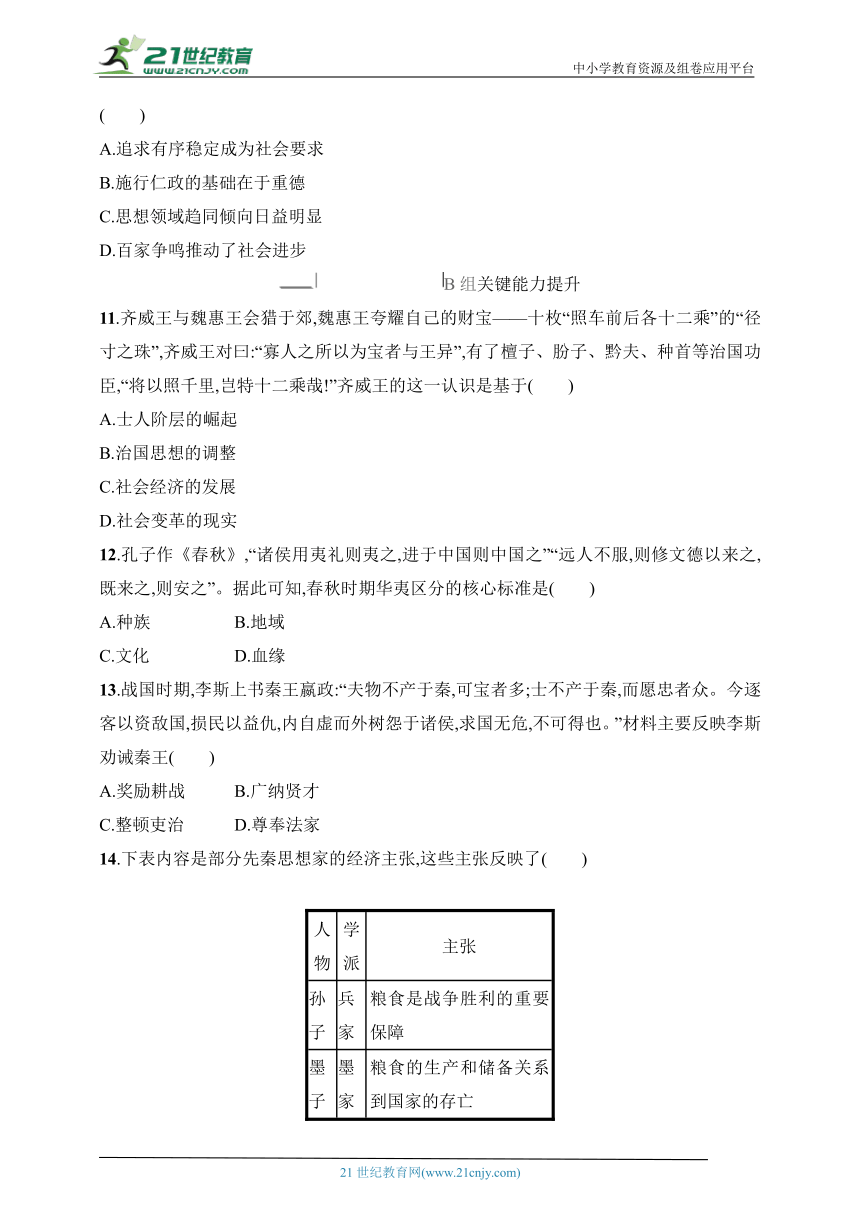

14.下表内容是部分先秦思想家的经济主张,这些主张反映了( )

人物 学派 主张

孙子 兵家 粮食是战争胜利的重要保障

墨子 墨家 粮食的生产和储备关系到国家的存亡

孟子 儒家 统治者要重视解决人民的温饱问题

商鞅 法家 农、战是国家兴盛的根本

A.农业生产占有重要地位

B.诸子都主张重农抑商政策

C.关注民生成为诸子共识

D.农业生产是为战争服务的

C组学科素养创新

15.阅读材料,回答问题。

材料一 春秋战国时期是“私”字大行的时代,财产私有化迅猛发展;人们为争私利熙熙攘攘而奔走上下,直至大打出手,朝野不安;社会关系以私为纽带进行了空前的大改组;士人的私理、私论大行其道、传播天下。总之,私字布满社会各个角落。

——摘编自刘泽华《春秋战国的“立公灭私”

观念与社会整合(上)》

材料二 春秋战国两个时期革新最核心的差异在于是否以君主集权为旨归。结果,国君权力分散走低的趋势至此出现转机,开始了君主集权占据主流的时期……君主集权成为最可行能救急的模式,故制度的调整或改良就成为巩固权力的一个硬性要求,客观上促进了革新的深入与加速……数量日益增加的国家编户齐民,扩大了兵源,重纳租税占了国家财政的相当比重……乡里行政制度渐渐严密,国家控制加强,也在某种程度上加大了整个行政权力架构对下层民众的倚重。……因此,全面的社会变革导致了新的国家形态产生,童书业先生指出:“春秋之末,‘宗法’‘封建’之制开始解体,新国家已在形成过程中。”

——摘编自苏辉《春秋战国之际的动荡

格局与权力更迭》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“‘私’字大行”出现的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“新国家”的内涵并概括其各方面的表现。

第一单元 第2课 诸侯纷争与变法运动

1.B 材料中周王室与诸侯国交换人质,反映了周王室与郑国地位平等,已经失去了天下共主的地位,本质上说明了周王室的衰落,B项正确。

2.D 据材料可知,战国后期人民渴望结束战乱,说明统一逐渐成为社会共识,故选D项;战国后期,破坏他国的水利设施正说明农业的重要,A项错误;随着战争规模的扩大,战争带来的破坏更大,排除B项;水利设施被破坏可以影响战争成败,但不能“决定”战争成败,排除C项。

3.A 材料中管仲认为应该将良田赏给战士,军事斗争的根本在于农业生产。管仲的观点从兼并战争的需要出发,提出了自己的土地政策和农业生产的重要性,A项正确。

4.A 相对于贝币,金属货币更加珍贵,货币计量更加清晰,有利于大规模商品交换,适应了商品经济大发展的趋势,A项正确;分裂割据不利于商品经济的发展,可能导致货币的萎缩,排除B项;春秋战国时期,金属货币形态各异,铸币技术并不成熟,排除C项;金属货币的发展与统一进程无关,排除D项。

5.B 材料中的变法涉及的经济措施是“废井田,开阡陌”,政治上的措施是“推行县制”和“选官制度”,这些角度都是社会转型的具体表现,B项正确;促进小农经济发展、废除奴隶主贵族特权、变革土地制度都是材料的部分信息,都不够全面,A、C、D三项片面,排除。

6.A 据材料可知,孔子和孟子均强调百姓对稳定统治的重要性,两者都主张以民为本,故选A项;礼法并用是荀子的主张,排除B项;“无为而治”属于道家思想,排除C项;“教化”是儒家所提倡的治理百姓的措施,材料是对君主施政的论述,排除D项。

7.D 孔子认为春秋时期“礼崩乐坏”,老子对现实不满,反对制度束缚,两者都不满当时的社会秩序,D项正确。

8.B 孟子发展了孔子“仁”的思想,主张实行“仁政”,两者一脉相承,具有继承发展的关系,都体现了民本思想,故选B项;春秋战国时期,法家学说受到统治者的推崇,儒家思想受到冷遇,排除A项;孔子的思想由其弟子整理编订在《论语》一书中,排除C项;孔子和孟子都不存在借鉴道家思想的特点,排除D项。

9.B 据题干“杨氏为我,是无君也”“墨氏兼爱,是无父也”“无父无君,是禽兽也”,可知该思想家主张尊卑有序的政治秩序,据此可知,其应该属于儒家,故选B项。

10.A 根据材料可知,儒家、法家和道家的主张虽然不同,但他们都主张建立稳定的社会秩序,说明追求有序稳定成为社会的共识,故A项正确。

11.D 根据材料可知,齐威王认为治国功臣堪比财宝,这是因为当时处于社会大变革时期,诸侯追求富国强兵,D项正确;齐威王的认识是基于社会变革的现实,A项不符合材料主旨,排除;材料未体现治国思想的调整,排除B项;材料与社会经济的发展无直接关系,排除C项。

12.C 从材料信息来看,孔子认为是否夷狄关键是看他是否遵从“周礼”,并不以其血缘出身为准,而“周礼”属于文化的范畴,C项正确。

13.B 据材料可知,李斯认为驱逐宾客对国家不利,反映了李斯劝诫秦王要广纳贤才,故选B项;材料主旨强调了人才的重要性,奖励耕战、整顿吏治、尊奉法家与材料信息无关,排除A、C、D三项。

14.A 表格中思想家的主张涉及“粮食”“温饱”“农”等信息,这反映了战国时期农业生产已经占有重要地位,故选A项。

15.参考答案 (1)时代背景:铁器和牛耕的使用,井田制瓦解,封建经济产生并快速发展;周王室衰微,分封制、宗法制瓦解;士阶层的崛起;百家争鸣的推动。

(2)“新国家”指国家走向君主集权。

表现:国家编户齐民成为主要财政租税来源;乡里行政制度使国家控制加强;实行郡县制,加强了中央集权;废除世卿世禄制,实行军功爵制,官僚政治逐渐取代贵族政治。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版历史必修上册

第2课 诸侯纷争与变法运动

A组必备基础巩固

题组1 列国纷争与华夏认同

1.“周郑交质”的历史典故描述的是周平王东迁后,与郑国关系逐渐恶化,以致后来发生了郑庄公与周平王互相交换太子作为人质的事情。这直接反映出春秋时期( )

A.列国纷争 B.周王室衰落

C.华夏认同 D.百家争鸣

2.战国时期,兼并战争盛行。各国常常“以邻为壑”,破坏他国的水利设施,造成灾害。战国中后期的人们普遍要求结束战乱,去除那些人为的灾害。这表明( )

A.统治者重农意识淡薄

B.战争的残酷性有所减弱

C.水利决定战争的成败

D.统一逐渐成为社会共识

题组2 经济发展与变法运动

3.(2024江苏徐州期末)《管子》记载:“良田不在战士(不赏给战士),三年而兵弱”“甲兵(军事)之本,必先于田宅(农业生产)”。这些主张( )

A.适应了兼并战争需要

B.不利于小农经济成长

C.有利于缓和土地兼并

D.标志土地私有制确立

4.春秋战国时期各诸侯国先后产生了金属货币,并且得到了不断的推广和发展,出现了逐渐取代贝币等实物货币的趋势。这种现象出现的主要原因是( )

A.社会经济的大发展

B.分裂割据的变局

C.铸造技术日渐成熟

D.统一进程的加速

5.战国时期,各国为了富国强兵纷纷开展变革,如商鞅变法,推行“废井田,开阡陌”“授田于百姓”,行政管理上普遍推行县制;李悝在魏国推行变法,按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位。据此可知这些变革( )

A.促进了封建小农经济的发展

B.有利于推动社会的转型

C.使奴隶主贵族等级制度解体

D.土地制度成为变革核心

题组3 孔子和老子

6.孔子认为“百姓足,君孰与不足 百姓不足,君孰与足 ”孟子提出“施仁政于民”“得乎丘民而为天子”的主张。这反映了儒家在政治上主张( )

A.以民为本 B.礼法并用

C.无为而治 D.教化民众

7.下图名为“孔子问礼于老子”。两人如果探讨社会问题,他们会在下列哪个方面有同感( )

A.面对现实大胆革新

B.为新兴地主阶级呐喊

C.高度评价西周的制度

D.不满当时的社会秩序

题组4 百家争鸣

8.春秋时期,孔子提出以“仁”为核心的思想;战国时期,孟子提出了“仁政”主张。孔子和孟子的思想和主张( )

A.深受当时统治者的推崇 B.体现了民本思想

C.均记述在《论语》一书中 D.借鉴了道家思想

9.战国时,杨朱提倡“重生”“贵己”,墨翟提倡“兼相爱”,有一位思想家对他们进行批判,认为“杨氏为我,是无君也;墨氏兼爱,是无父也。无父无君,是禽兽也”。这位思想家应该属于( )

A.法家 B.儒家

C.道家 D.农家

10.春秋战国时期,儒家主张“仁政”“德治”,宣扬礼乐文明;法家希望通过法律的手段达到至德社会,强调君臣共同守法;道家则从“法自然”的角度反对战争。这反映了春秋战国时期( )

A.追求有序稳定成为社会要求

B.施行仁政的基础在于重德

C.思想领域趋同倾向日益明显

D.百家争鸣推动了社会进步

B组关键能力提升

11.齐威王与魏惠王会猎于郊,魏惠王夸耀自己的财宝——十枚“照车前后各十二乘”的“径寸之珠”,齐威王对曰:“寡人之所以为宝者与王异”,有了檀子、朌子、黔夫、种首等治国功臣,“将以照千里,岂特十二乘哉!”齐威王的这一认识是基于( )

A.士人阶层的崛起

B.治国思想的调整

C.社会经济的发展

D.社会变革的现实

12.孔子作《春秋》,“诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之”“远人不服,则修文德以来之,既来之,则安之”。据此可知,春秋时期华夷区分的核心标准是( )

A.种族 B.地域

C.文化 D.血缘

13.战国时期,李斯上书秦王嬴政:“夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。”材料主要反映李斯劝诫秦王( )

A.奖励耕战 B.广纳贤才

C.整顿吏治 D.尊奉法家

14.下表内容是部分先秦思想家的经济主张,这些主张反映了( )

人物 学派 主张

孙子 兵家 粮食是战争胜利的重要保障

墨子 墨家 粮食的生产和储备关系到国家的存亡

孟子 儒家 统治者要重视解决人民的温饱问题

商鞅 法家 农、战是国家兴盛的根本

A.农业生产占有重要地位

B.诸子都主张重农抑商政策

C.关注民生成为诸子共识

D.农业生产是为战争服务的

C组学科素养创新

15.阅读材料,回答问题。

材料一 春秋战国时期是“私”字大行的时代,财产私有化迅猛发展;人们为争私利熙熙攘攘而奔走上下,直至大打出手,朝野不安;社会关系以私为纽带进行了空前的大改组;士人的私理、私论大行其道、传播天下。总之,私字布满社会各个角落。

——摘编自刘泽华《春秋战国的“立公灭私”

观念与社会整合(上)》

材料二 春秋战国两个时期革新最核心的差异在于是否以君主集权为旨归。结果,国君权力分散走低的趋势至此出现转机,开始了君主集权占据主流的时期……君主集权成为最可行能救急的模式,故制度的调整或改良就成为巩固权力的一个硬性要求,客观上促进了革新的深入与加速……数量日益增加的国家编户齐民,扩大了兵源,重纳租税占了国家财政的相当比重……乡里行政制度渐渐严密,国家控制加强,也在某种程度上加大了整个行政权力架构对下层民众的倚重。……因此,全面的社会变革导致了新的国家形态产生,童书业先生指出:“春秋之末,‘宗法’‘封建’之制开始解体,新国家已在形成过程中。”

——摘编自苏辉《春秋战国之际的动荡

格局与权力更迭》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“‘私’字大行”出现的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“新国家”的内涵并概括其各方面的表现。

第一单元 第2课 诸侯纷争与变法运动

1.B 材料中周王室与诸侯国交换人质,反映了周王室与郑国地位平等,已经失去了天下共主的地位,本质上说明了周王室的衰落,B项正确。

2.D 据材料可知,战国后期人民渴望结束战乱,说明统一逐渐成为社会共识,故选D项;战国后期,破坏他国的水利设施正说明农业的重要,A项错误;随着战争规模的扩大,战争带来的破坏更大,排除B项;水利设施被破坏可以影响战争成败,但不能“决定”战争成败,排除C项。

3.A 材料中管仲认为应该将良田赏给战士,军事斗争的根本在于农业生产。管仲的观点从兼并战争的需要出发,提出了自己的土地政策和农业生产的重要性,A项正确。

4.A 相对于贝币,金属货币更加珍贵,货币计量更加清晰,有利于大规模商品交换,适应了商品经济大发展的趋势,A项正确;分裂割据不利于商品经济的发展,可能导致货币的萎缩,排除B项;春秋战国时期,金属货币形态各异,铸币技术并不成熟,排除C项;金属货币的发展与统一进程无关,排除D项。

5.B 材料中的变法涉及的经济措施是“废井田,开阡陌”,政治上的措施是“推行县制”和“选官制度”,这些角度都是社会转型的具体表现,B项正确;促进小农经济发展、废除奴隶主贵族特权、变革土地制度都是材料的部分信息,都不够全面,A、C、D三项片面,排除。

6.A 据材料可知,孔子和孟子均强调百姓对稳定统治的重要性,两者都主张以民为本,故选A项;礼法并用是荀子的主张,排除B项;“无为而治”属于道家思想,排除C项;“教化”是儒家所提倡的治理百姓的措施,材料是对君主施政的论述,排除D项。

7.D 孔子认为春秋时期“礼崩乐坏”,老子对现实不满,反对制度束缚,两者都不满当时的社会秩序,D项正确。

8.B 孟子发展了孔子“仁”的思想,主张实行“仁政”,两者一脉相承,具有继承发展的关系,都体现了民本思想,故选B项;春秋战国时期,法家学说受到统治者的推崇,儒家思想受到冷遇,排除A项;孔子的思想由其弟子整理编订在《论语》一书中,排除C项;孔子和孟子都不存在借鉴道家思想的特点,排除D项。

9.B 据题干“杨氏为我,是无君也”“墨氏兼爱,是无父也”“无父无君,是禽兽也”,可知该思想家主张尊卑有序的政治秩序,据此可知,其应该属于儒家,故选B项。

10.A 根据材料可知,儒家、法家和道家的主张虽然不同,但他们都主张建立稳定的社会秩序,说明追求有序稳定成为社会的共识,故A项正确。

11.D 根据材料可知,齐威王认为治国功臣堪比财宝,这是因为当时处于社会大变革时期,诸侯追求富国强兵,D项正确;齐威王的认识是基于社会变革的现实,A项不符合材料主旨,排除;材料未体现治国思想的调整,排除B项;材料与社会经济的发展无直接关系,排除C项。

12.C 从材料信息来看,孔子认为是否夷狄关键是看他是否遵从“周礼”,并不以其血缘出身为准,而“周礼”属于文化的范畴,C项正确。

13.B 据材料可知,李斯认为驱逐宾客对国家不利,反映了李斯劝诫秦王要广纳贤才,故选B项;材料主旨强调了人才的重要性,奖励耕战、整顿吏治、尊奉法家与材料信息无关,排除A、C、D三项。

14.A 表格中思想家的主张涉及“粮食”“温饱”“农”等信息,这反映了战国时期农业生产已经占有重要地位,故选A项。

15.参考答案 (1)时代背景:铁器和牛耕的使用,井田制瓦解,封建经济产生并快速发展;周王室衰微,分封制、宗法制瓦解;士阶层的崛起;百家争鸣的推动。

(2)“新国家”指国家走向君主集权。

表现:国家编户齐民成为主要财政租税来源;乡里行政制度使国家控制加强;实行郡县制,加强了中央集权;废除世卿世禄制,实行军功爵制,官僚政治逐渐取代贵族政治。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进