第3课 秦统一多民族封建国家的建立--2025人教版历史必修上册同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第3课 秦统一多民族封建国家的建立--2025人教版历史必修上册同步练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 371.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-05-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版历史必修上册

第3课 秦统一多民族封建国家的建立

A组必备基础巩固

题组1 秦的统一

1.贾谊在《过秦论》中写道:秦灭周祀,并海内,兼诸侯……天下之士,斐然向风……今秦南面而王天下,是上有天子也。即元元之民冀得安其性命,莫不虚心而仰上。作者意在说明( )

A.政治腐败导致了秦朝的灭亡

B.秦统一天下得到了士民的支持

C.官僚政治逐渐取代贵族政治

D.郡县制的推行赢得了民众拥护

2.公元前221年,嬴政发布诏书道:“寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。”嬴政意图说明,秦的统一( )

A.得益于自身励精图治

B.具有正当的政治道义

C.满足了人民安定愿望

D.经历了长期艰难战争

3.秦以前,一般人均可自称“朕”。秦统一后,“朕”成为皇帝的专属自称,皇帝的命令专称为“诏”,其印章专称为“玺”,对皇帝的名字也要进行避讳。这些规定的主要意图是( )

A.凸显皇帝独尊 B.保证皇帝独裁

C.重建礼乐文化 D.宣扬皇帝功业

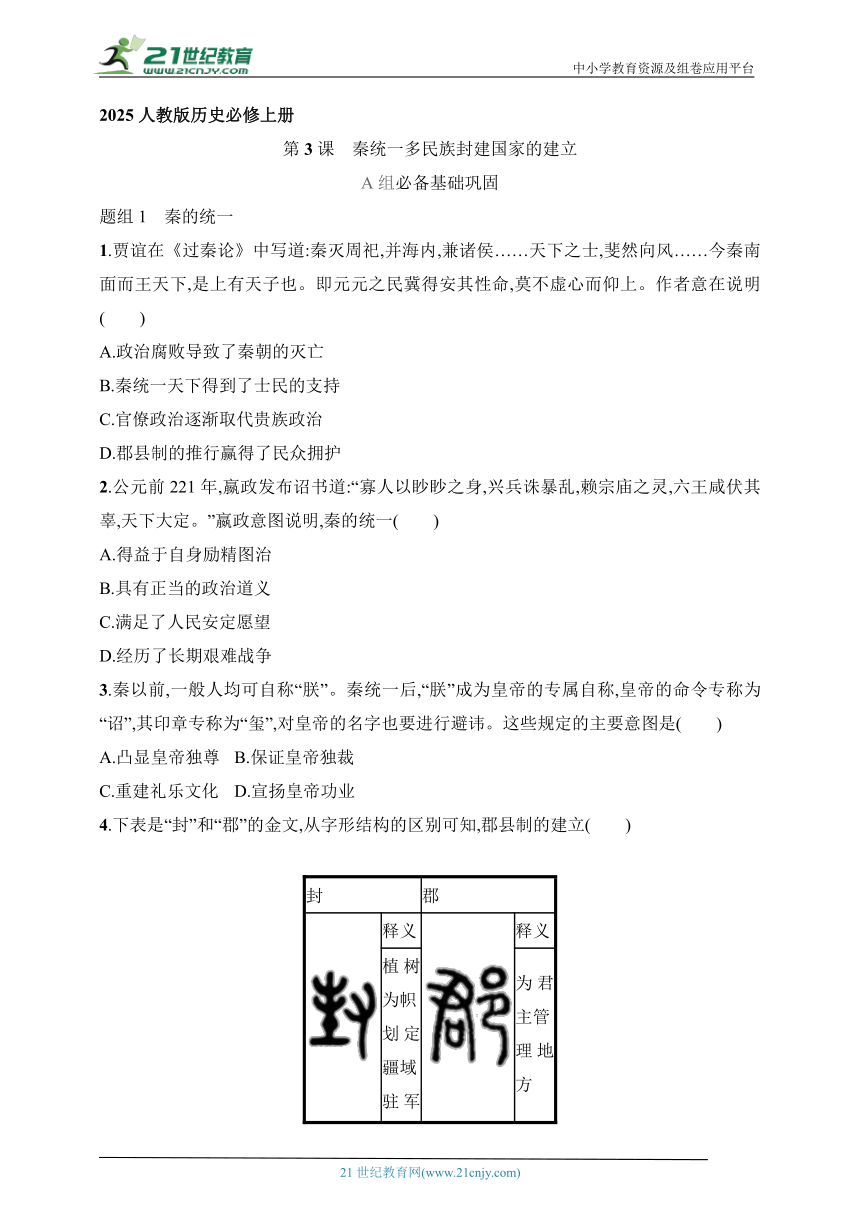

4.下表是“封”和“郡”的金文,从字形结构的区别可知,郡县制的建立( )

封 郡

释义 释义

植树为帜 划定疆域 驻军守土 为君主管 理地方

A.加强了君主专制

B.削弱了地方割据势力

C.实现了国家统一

D.借鉴了西周地方管理

5.有学者指出,秦以后的官是皇帝的“雇员”,俸禄取自国家税收。官僚制度有严格的职务分工,职权分明,有职则有权,离职则无权,当官实际上成了一种职业。这体现了官僚政治( )

A.取代世卿世禄制是历史的进步

B.一定程度上防止皇帝个人专断

C.有效维护了君主专制中央集权

D.极大提高官吏的个人政治素养

6.(2024广东佛山期末)秦朝《法律问答》采用问答形式对法律作出明确解释。如甲盗窃不满一钱,前往乙家,乙没有察觉,问乙如何论处 答:不应论罪。若乙知情而不加捕拿,乙应罚一盾,这说明秦朝( )

A.实行严刑峻法 B.法律清晰灵活

C.整顿社会风俗 D.注重伦理道德

题组2 秦朝的暴政与速亡

7.秦始皇下令将非秦国历史的史书,非博士官所掌管的《诗》、《书》、诸子百家著作等,在30天内全部交给官府焚毁,此外以“或为妖言以乱黔首”的罪名,将460余名儒生方士坑杀。由此可知,“焚书坑儒”( )

A.巩固了秦朝的统治

B.钳制了思想,摧残了文化

C.推翻了儒学的正统地位

D.是秦始皇反对迷信的体现

8.《史记》记载:夫秦灭六国,楚最无罪。自怀王入秦不反,楚人怜之至今,故楚南公曰“楚虽三户,亡秦必楚”也。这表明当时秦朝( )

A.郡县制受到挑战

B.分封制有一定社会基础

C.存在着统治危机

D.不施仁德是灭亡的主因

9.秦统一后,大量原六国贵族心怀灭国之仇,时刻图谋复立;六国百姓也并不习惯秦国的严刑峻法,尤其对沉重的劳役兵役极为不满。材料表明( )

A.郡县制难以巩固统一局面

B.分封制影响较为深远

C.法家思想激化了社会矛盾

D.秦亡是多种因素所致

10.刘邦部下郦食其曾评价项羽道:“项王有倍约之名,杀义帝之负;于人之功无所记,于人之罪无所忘;战胜而不得其赏,拔城而不得其封。”这反映了项羽战败的原因是( )

A.残暴杀戮部下 B.重视提拔下层士兵

C.统治政策失当 D.缺乏稳固的根据地

B组关键能力提升

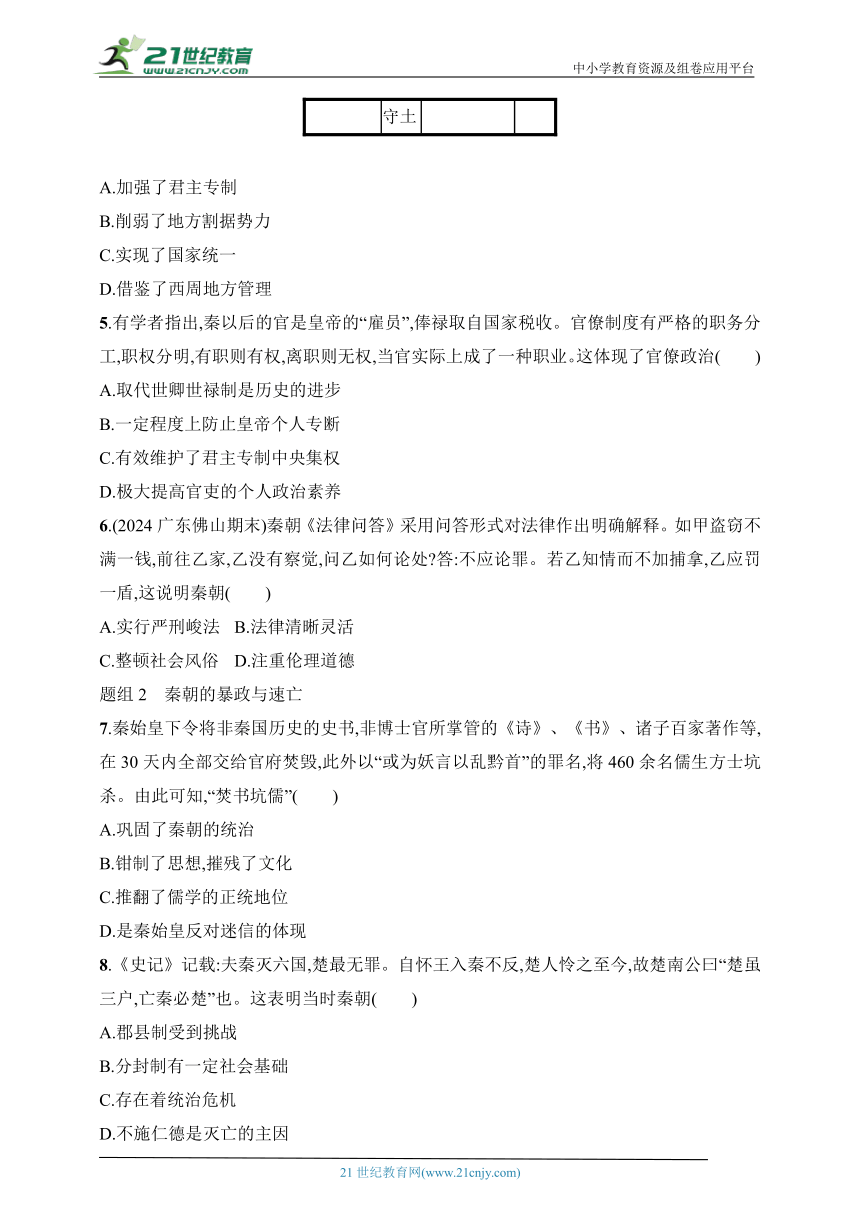

11.公元前212年,秦始皇特派大将蒙恬率30万军队和民夫着手修建一条通道,历时两年半完成,这就是著名的秦直道。它是世界上人工修建最早、最直、最长、最宽的道路。其所经过的地方,颇为荒芜,起止地点如下图。据此推断,秦始皇修建直道的主要目的是( )

A.加快攻灭六国的进程 B.平定秦朝农民的起义

C.抵御北方匈奴的进攻 D.促进北方经济的发展

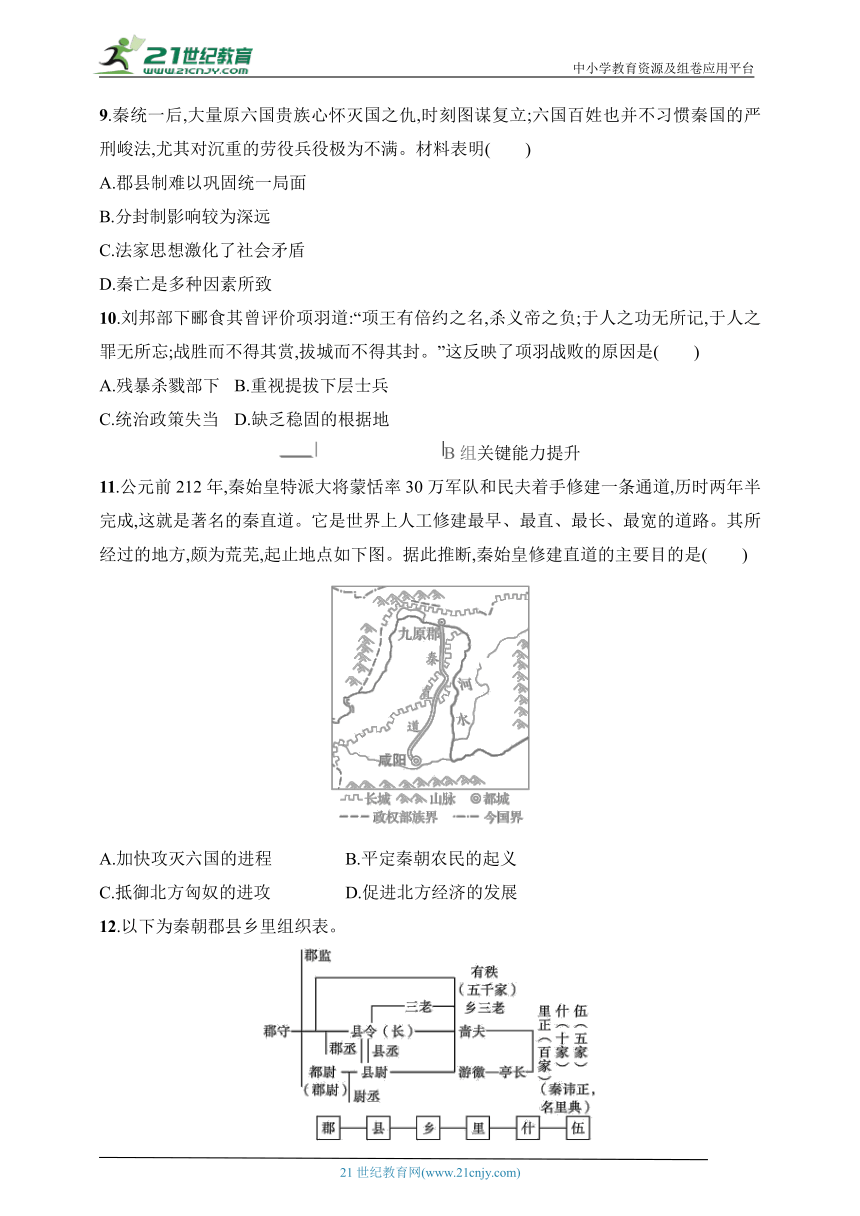

12.以下为秦朝郡县乡里组织表。

以上图表信息反映了秦朝( )

A.文官制度走向完善

B.地方治理体系基本框架形成

C.制度变革消除了割据隐患

D.地方行政机构分权趋势明显

13.秦朝大兴土木,政策性的人口流动极为频繁,“丁壮丈夫,西至临洮、狄道,东至会稽、浮石,南至豫章、桂林,北至飞狐、阳原”。这一现象反映了( )

A.统一王朝的建立

B.人身依附关系强化

C.商品经济的繁荣

D.国家组织能力强大

14.由于靠战争发迹,因而又迷信暴力,主张严刑峻法,实行专制……加强对以农民为主体的劳动人民极其残酷的压迫和剥削。材料侧面反映了( )

A.秦朝的暴政统治

B.秦朝靠战争发迹

C.秦朝速亡的原因

D.秦朝的严刑峻法

C组学科素养创新

15.阅读材料,回答问题。

材料一 战国末期,随着农业、手工业和商业的发展,各地区之间的经济、文化交往日益密切,“四海之内若一家”局面的出现,为全国统一提供了必要的经济基础。为了摆脱兼并战争给社会带来的灾难,广大农民、手工业者和商人渴望统一,统治阶级中的有识之士也希望结束战乱,出现一个长期安定的社会局面。当时西方的秦国,因为改革比较彻底,政治稳定,社会经济快速发展,经过多年的兼并战争,它所拥有的疆土已经超过了东方六国,综合国力最强。再加上这时有嬴政、李斯、王翦、蒙恬等一批有作为的君臣,所以时人形容说,秦国要扫灭六国,就好比从灶台上吹灰那么轻易。统一已经是水到渠成的历史趋势。

——摘编自朱绍侯《中国古代史教程》

材料二 经过对匈奴、越族的战争后,秦的疆域,“东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东”。在这个广大地区内居住着各族人民,由于统一在一个国家政权之下,相互之间的经济、文化联系进一步增强了,并解除了各民族之间的战争所带来的灾难。秦王朝的建立,在我国古代历史上具有划时代的意义,由此开始的政治、经济制度在以后2 000多年的封建社会中,有着极为深远的影响。

——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》

(1)根据材料一,概括秦统一的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦统一的意义。

第一单元 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

1.B 据材料可知,贾谊认为秦朝统一后民众对皇权充满敬仰,这说明秦统一天下得到了士民的支持,故选B项。

2.B 材料“六王咸伏其辜,天下大定”体现的是嬴政统一六国对维护国家统一、社会稳定的重要性,B项正确。

3.A 根据材料“‘朕’成为皇帝的专属自称,皇帝的命令专称为‘诏’”可知,皇帝所用称呼、命令等都是专属的,这凸显了皇帝独尊的地位,故选A项。

4.B 根据材料可知,“封”体现了分封制的内涵,“郡”体现了中央集权,故郡县制的建立削弱了地方割据势力,故选B项。

5.C 根据材料“官是皇帝的‘雇员’”,因此,官僚听命于皇帝,“官僚制度有严格的职务分工,职权分明,有职则有权,离职则无权”反映了官僚制度提高了行政效率,这些都有利于维护君主专制中央集权,故选C项。

6.B 根据材料可知,对于盗窃犯,如果不知情而收留可以不论罪,如果知情而不进行捕拿就要被罚款,法律的规定根据实际情况调整,清晰而灵活,故选B项;严刑峻法是指执行法律时非常严厉,与材料中的说法相反,排除A项;材料并未涉及社会风俗,排除C项;知情与不知情不属于伦理道德的范畴,排除D项。

7.B 根据材料“将非秦国历史的史书,非博士官所掌管的《诗》、《书》、诸子百家著作等,在30天内全部交给官府焚毁”并结合所学知识可知,“焚书坑儒”钳制了思想,摧残了文化,故选B项。

8.C 材料认为楚国并未得罪秦国,但仍然被灭国,因此,楚国的反秦情绪也最为强烈,说明六国贵族反秦倾向明显,秦朝的统治存在危机,C项正确。六国贵族反对秦朝的统治并非因其实施郡县制,战国后期大部分诸侯国已实施郡县制,A、B两项错误。材料并未说明秦亡的“主因”,D项偏离材料主题,排除。

9.D 秦朝灭亡的原因有六国贵族蠢蠢欲动、严酷的刑法及沉重的劳役兵役,说明秦亡是多种因素所致,故选D项。

10.C 根据材料“于人之功无所记,于人之罪无所忘;战胜而不得其赏,拔城而不得其封”可知,项羽统治政策失当,故选C项。

11.C 由图可知,秦始皇派蒙恬率军民修建的直道是从咸阳到北方的九原郡,这是沟通都城和北方草原的主要通道,其目的主要是抵御北方少数民族匈奴的袭扰,维护北部边疆的安全,故选C项。

12.B 秦朝郡县乡里组织体系较为严密,郡县以下的乡里制度,结构完整,职能较为明晰,与郡县一级机构相匹配,说明地方治理体系基本框架形成,B项正确。秦朝实行军功爵制,排除A项;C项中的“消除”表述绝对,排除;从郡县一级行政机构衍生出乡里制度,不同层级之间存在明显的隶属关系,因此不属于分权,排除D项。

13.D 秦朝建立起君主专制的中央集权制度,使国家资源集中到政府手中,大大提高了国家的组织能力,可以用庞大的人力、物力兴建大型工程,故选D项;统一王朝的建立只是提高国家组织能力的客观条件之一,排除A项;人身依附关系强化与材料主旨不符,排除B项;秦朝修建的土木工程大多是官方工程,与商品经济发展无关,排除C项。

14.C 根据材料信息可知,秦朝迷信暴力,主张严刑峻法,加强对农民的残酷压迫和剥削,最终引发农民起义,导致秦朝速亡,C项正确。

15.参考答案 (1)背景:经济发展,各地区交流日益密切;人民渴望安定统一;商鞅变法后,秦国日益强盛;秦国采取远交近攻策略;嬴政雄才大略;秦国吏治清明,广纳贤才;秦国地理位置优越。

(2)意义:结束了春秋战国以来分裂割据的局面,稳定了社会秩序;建立了中国历史上第一个统一的封建王朝;建立起幅员辽阔的国家,初步奠定了以后疆域的基础;建立起中央集权制度,为后世长期沿用;促进了各民族的交往交流交融;推动各地区政治、经济、文化的交流和发展。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版历史必修上册

第3课 秦统一多民族封建国家的建立

A组必备基础巩固

题组1 秦的统一

1.贾谊在《过秦论》中写道:秦灭周祀,并海内,兼诸侯……天下之士,斐然向风……今秦南面而王天下,是上有天子也。即元元之民冀得安其性命,莫不虚心而仰上。作者意在说明( )

A.政治腐败导致了秦朝的灭亡

B.秦统一天下得到了士民的支持

C.官僚政治逐渐取代贵族政治

D.郡县制的推行赢得了民众拥护

2.公元前221年,嬴政发布诏书道:“寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。”嬴政意图说明,秦的统一( )

A.得益于自身励精图治

B.具有正当的政治道义

C.满足了人民安定愿望

D.经历了长期艰难战争

3.秦以前,一般人均可自称“朕”。秦统一后,“朕”成为皇帝的专属自称,皇帝的命令专称为“诏”,其印章专称为“玺”,对皇帝的名字也要进行避讳。这些规定的主要意图是( )

A.凸显皇帝独尊 B.保证皇帝独裁

C.重建礼乐文化 D.宣扬皇帝功业

4.下表是“封”和“郡”的金文,从字形结构的区别可知,郡县制的建立( )

封 郡

释义 释义

植树为帜 划定疆域 驻军守土 为君主管 理地方

A.加强了君主专制

B.削弱了地方割据势力

C.实现了国家统一

D.借鉴了西周地方管理

5.有学者指出,秦以后的官是皇帝的“雇员”,俸禄取自国家税收。官僚制度有严格的职务分工,职权分明,有职则有权,离职则无权,当官实际上成了一种职业。这体现了官僚政治( )

A.取代世卿世禄制是历史的进步

B.一定程度上防止皇帝个人专断

C.有效维护了君主专制中央集权

D.极大提高官吏的个人政治素养

6.(2024广东佛山期末)秦朝《法律问答》采用问答形式对法律作出明确解释。如甲盗窃不满一钱,前往乙家,乙没有察觉,问乙如何论处 答:不应论罪。若乙知情而不加捕拿,乙应罚一盾,这说明秦朝( )

A.实行严刑峻法 B.法律清晰灵活

C.整顿社会风俗 D.注重伦理道德

题组2 秦朝的暴政与速亡

7.秦始皇下令将非秦国历史的史书,非博士官所掌管的《诗》、《书》、诸子百家著作等,在30天内全部交给官府焚毁,此外以“或为妖言以乱黔首”的罪名,将460余名儒生方士坑杀。由此可知,“焚书坑儒”( )

A.巩固了秦朝的统治

B.钳制了思想,摧残了文化

C.推翻了儒学的正统地位

D.是秦始皇反对迷信的体现

8.《史记》记载:夫秦灭六国,楚最无罪。自怀王入秦不反,楚人怜之至今,故楚南公曰“楚虽三户,亡秦必楚”也。这表明当时秦朝( )

A.郡县制受到挑战

B.分封制有一定社会基础

C.存在着统治危机

D.不施仁德是灭亡的主因

9.秦统一后,大量原六国贵族心怀灭国之仇,时刻图谋复立;六国百姓也并不习惯秦国的严刑峻法,尤其对沉重的劳役兵役极为不满。材料表明( )

A.郡县制难以巩固统一局面

B.分封制影响较为深远

C.法家思想激化了社会矛盾

D.秦亡是多种因素所致

10.刘邦部下郦食其曾评价项羽道:“项王有倍约之名,杀义帝之负;于人之功无所记,于人之罪无所忘;战胜而不得其赏,拔城而不得其封。”这反映了项羽战败的原因是( )

A.残暴杀戮部下 B.重视提拔下层士兵

C.统治政策失当 D.缺乏稳固的根据地

B组关键能力提升

11.公元前212年,秦始皇特派大将蒙恬率30万军队和民夫着手修建一条通道,历时两年半完成,这就是著名的秦直道。它是世界上人工修建最早、最直、最长、最宽的道路。其所经过的地方,颇为荒芜,起止地点如下图。据此推断,秦始皇修建直道的主要目的是( )

A.加快攻灭六国的进程 B.平定秦朝农民的起义

C.抵御北方匈奴的进攻 D.促进北方经济的发展

12.以下为秦朝郡县乡里组织表。

以上图表信息反映了秦朝( )

A.文官制度走向完善

B.地方治理体系基本框架形成

C.制度变革消除了割据隐患

D.地方行政机构分权趋势明显

13.秦朝大兴土木,政策性的人口流动极为频繁,“丁壮丈夫,西至临洮、狄道,东至会稽、浮石,南至豫章、桂林,北至飞狐、阳原”。这一现象反映了( )

A.统一王朝的建立

B.人身依附关系强化

C.商品经济的繁荣

D.国家组织能力强大

14.由于靠战争发迹,因而又迷信暴力,主张严刑峻法,实行专制……加强对以农民为主体的劳动人民极其残酷的压迫和剥削。材料侧面反映了( )

A.秦朝的暴政统治

B.秦朝靠战争发迹

C.秦朝速亡的原因

D.秦朝的严刑峻法

C组学科素养创新

15.阅读材料,回答问题。

材料一 战国末期,随着农业、手工业和商业的发展,各地区之间的经济、文化交往日益密切,“四海之内若一家”局面的出现,为全国统一提供了必要的经济基础。为了摆脱兼并战争给社会带来的灾难,广大农民、手工业者和商人渴望统一,统治阶级中的有识之士也希望结束战乱,出现一个长期安定的社会局面。当时西方的秦国,因为改革比较彻底,政治稳定,社会经济快速发展,经过多年的兼并战争,它所拥有的疆土已经超过了东方六国,综合国力最强。再加上这时有嬴政、李斯、王翦、蒙恬等一批有作为的君臣,所以时人形容说,秦国要扫灭六国,就好比从灶台上吹灰那么轻易。统一已经是水到渠成的历史趋势。

——摘编自朱绍侯《中国古代史教程》

材料二 经过对匈奴、越族的战争后,秦的疆域,“东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东”。在这个广大地区内居住着各族人民,由于统一在一个国家政权之下,相互之间的经济、文化联系进一步增强了,并解除了各民族之间的战争所带来的灾难。秦王朝的建立,在我国古代历史上具有划时代的意义,由此开始的政治、经济制度在以后2 000多年的封建社会中,有着极为深远的影响。

——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》

(1)根据材料一,概括秦统一的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦统一的意义。

第一单元 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

1.B 据材料可知,贾谊认为秦朝统一后民众对皇权充满敬仰,这说明秦统一天下得到了士民的支持,故选B项。

2.B 材料“六王咸伏其辜,天下大定”体现的是嬴政统一六国对维护国家统一、社会稳定的重要性,B项正确。

3.A 根据材料“‘朕’成为皇帝的专属自称,皇帝的命令专称为‘诏’”可知,皇帝所用称呼、命令等都是专属的,这凸显了皇帝独尊的地位,故选A项。

4.B 根据材料可知,“封”体现了分封制的内涵,“郡”体现了中央集权,故郡县制的建立削弱了地方割据势力,故选B项。

5.C 根据材料“官是皇帝的‘雇员’”,因此,官僚听命于皇帝,“官僚制度有严格的职务分工,职权分明,有职则有权,离职则无权”反映了官僚制度提高了行政效率,这些都有利于维护君主专制中央集权,故选C项。

6.B 根据材料可知,对于盗窃犯,如果不知情而收留可以不论罪,如果知情而不进行捕拿就要被罚款,法律的规定根据实际情况调整,清晰而灵活,故选B项;严刑峻法是指执行法律时非常严厉,与材料中的说法相反,排除A项;材料并未涉及社会风俗,排除C项;知情与不知情不属于伦理道德的范畴,排除D项。

7.B 根据材料“将非秦国历史的史书,非博士官所掌管的《诗》、《书》、诸子百家著作等,在30天内全部交给官府焚毁”并结合所学知识可知,“焚书坑儒”钳制了思想,摧残了文化,故选B项。

8.C 材料认为楚国并未得罪秦国,但仍然被灭国,因此,楚国的反秦情绪也最为强烈,说明六国贵族反秦倾向明显,秦朝的统治存在危机,C项正确。六国贵族反对秦朝的统治并非因其实施郡县制,战国后期大部分诸侯国已实施郡县制,A、B两项错误。材料并未说明秦亡的“主因”,D项偏离材料主题,排除。

9.D 秦朝灭亡的原因有六国贵族蠢蠢欲动、严酷的刑法及沉重的劳役兵役,说明秦亡是多种因素所致,故选D项。

10.C 根据材料“于人之功无所记,于人之罪无所忘;战胜而不得其赏,拔城而不得其封”可知,项羽统治政策失当,故选C项。

11.C 由图可知,秦始皇派蒙恬率军民修建的直道是从咸阳到北方的九原郡,这是沟通都城和北方草原的主要通道,其目的主要是抵御北方少数民族匈奴的袭扰,维护北部边疆的安全,故选C项。

12.B 秦朝郡县乡里组织体系较为严密,郡县以下的乡里制度,结构完整,职能较为明晰,与郡县一级机构相匹配,说明地方治理体系基本框架形成,B项正确。秦朝实行军功爵制,排除A项;C项中的“消除”表述绝对,排除;从郡县一级行政机构衍生出乡里制度,不同层级之间存在明显的隶属关系,因此不属于分权,排除D项。

13.D 秦朝建立起君主专制的中央集权制度,使国家资源集中到政府手中,大大提高了国家的组织能力,可以用庞大的人力、物力兴建大型工程,故选D项;统一王朝的建立只是提高国家组织能力的客观条件之一,排除A项;人身依附关系强化与材料主旨不符,排除B项;秦朝修建的土木工程大多是官方工程,与商品经济发展无关,排除C项。

14.C 根据材料信息可知,秦朝迷信暴力,主张严刑峻法,加强对农民的残酷压迫和剥削,最终引发农民起义,导致秦朝速亡,C项正确。

15.参考答案 (1)背景:经济发展,各地区交流日益密切;人民渴望安定统一;商鞅变法后,秦国日益强盛;秦国采取远交近攻策略;嬴政雄才大略;秦国吏治清明,广纳贤才;秦国地理位置优越。

(2)意义:结束了春秋战国以来分裂割据的局面,稳定了社会秩序;建立了中国历史上第一个统一的封建王朝;建立起幅员辽阔的国家,初步奠定了以后疆域的基础;建立起中央集权制度,为后世长期沿用;促进了各民族的交往交流交融;推动各地区政治、经济、文化的交流和发展。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进